4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

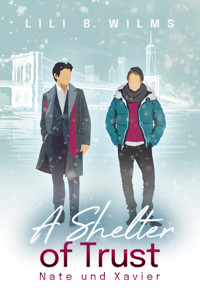

Als sein Vermieter ihn kurz vor Weihnachten vor die Tür setzt, hat Nate den Tiefpunkt seines Lebens erreicht – denkt er zumindest. Bis er am Weihnachtsmorgen seinen alten Schulfreund Xavier wieder trifft. Ihre Leben hätten nicht unterschiedlicher verlaufen können. Doch neben der Scham über seine eigenen Misserfolge, fühlt Nate sofort eine Verbindung zu Xavier. Eine Verbindung, die sicher nicht so rosig ist, wie er sie sich ausmalt. Die Entwicklung innovativer Apps brachte Xavier beruflichen Erfolg, Berühmtheit und einen Haufen Geld. Was der ganze Ruhm nicht verbessern konnte, sind seine Schwierigkeiten mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Nach einer weiteren gescheiterten Partnerschaft will Xavier in diesem Winter seine Wunden lecken. Doch als er Nate trifft, entflammt die Hoffnung auf ein Mehr in seinem Leben erneut. Stärker denn je. Die Wunden ihrer Vergangenheit machen es sowohl Nate als auch Xavier schwer, sich dem jeweils anderen zu öffnen. Doch die wärmende Geborgenheit, die sie beieinander finden, macht es ihnen auch möglich, nach einem Schritt zurück wieder zwei aufeinander zuzugehen – hoffentlich …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

A Shelter of Trust

Nate und Xavier

Lili B. Wilms

Impressum

Lili B. Wilms

c/o Blutvoll Media Agentur UG (Haftungsbeschränkt)

Wildenrother Str. 26

81245 München

Pakete können nicht angenommen werden.

E-Mail: [email protected]

Text: © Lili B. Wilms

Coverdesign & Illustration: Irene Repp (DaylinArt)

Hintergrundbilder: © aquir - 123rf.com; © kristamonique - pixabay.com

Lektorat: Julia Fränkle

Copyright © Lili B. Wilms

Alle Rechte vorbehalten. Dies ist ein Werk der Fiction. Namen, Darsteller, Orte und Handlungen entspringen entweder der Fantasie der Autorin oder werden fiktiv eingesetzt. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Vorkommnissen, Schauplätzen oder Personen, lebend oder verstorben, ist rein zufällig. Dieses Buch darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Autorin weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen auf keinerlei Art mithilfe elektronischer oder mechanischer Mittel vervielfältigt oder weitergegeben werden. Ausgenommen hiervon sind kurze Zitate in Buchrezensionen. Markennamen sowie Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum der rechtmäßigen Eigentümer.

Kapitel 1 – Nate

Als mich Roy in seine Wohnung zog, versuchte ich, den Ekel hinunterzuschlucken. Ich war müde, mir war kalt, mein Bein tat weh, ich wollte einfach in mein Bett. Mehr hatte ich ohnehin nicht mehr. Nur eine Matratze in einer WG mit zu vielen Menschen, die ich alle nicht kannte und die ebenfalls nur hier waren, weil sie keine andere Möglichkeit mehr sahen.

Roy machte sich nicht die Mühe, mich zu küssen. Zum Glück. Ich wollte das hinter mich bringen und dann endlich schlafen.

Mittlerweile war ich richtig gut darin, die Gedanken auszuschalten. Mich an einen anderen Ort zu versetzen.

»Denken Sie an was Schönes«, hatte eine Pflegerin nach meinem Unfall vor einem Jahr immer gesagt, wenn ich mit irgendwelchen Nadeln und Verbänden und Tests traktiert worden war.

Während Roy mich auszog und bäuchlings auf sein Bett warf, war es aber nicht einfach, wasSchönes in meinem Kopf zu finden.

Die Proben waren nicht gut gewesen. Das Theaterstück war hervorragend, aber der Regisseur ein Arsch sondergleichen. Wir mussten das Licht x-Mal umbauen, um es schließlich dann doch wieder so einzusetzen, wie ich es von Anfang an vorgeschlagen hatte.

Zum Glück benutzte Roy Gleitgel. So konnte ich zumindest in Gedanken bei der Theaterprobe bleiben und wurde nicht von einem Schmerz in meinem Arsch aus meinen Überlegungen gerissen. Höchst konzentriert bemühte ich mich, mich nicht zu stark unter ihm zu bewegen. Seine Berührung war ein Giftpflaster auf meiner Haut. Sie juckte darunter. In jeder Sekunde, in der er mich anfasste, wollte ich ihn abschütteln. Aber so weit waren wir heute noch nicht.

Keiner von uns machte sich die Mühe, so zu tun, als ob es hier um mich ginge. Die paar Male, bei denen ich eine Erektion gehabt hatte, während sich Roy an mir vergnügte, konnte ich an einer Hand abzählen. So ein Jahr konnte ganz schön lang sein. Ich biss die Zähne zusammen und meine Kiefergelenke begannen zu schmerzen. Vorsichtig lockerte ich sie.

Über mir grunzte er. Und ich ging meine Einkaufsliste durch. Es war der achtzehnte und ich erwartete sehnlichst den nächsten Scheck vom Theater. Vielleicht gönnte ich mir heute was Besonderes und würde mir Ramen kaufen.

Auf mir gab Roy einen Grunzlaut von sich und sein warmes Sperma füllte mich.

Als er aufstand, entwischte mir ein erleichtertes Ausatmen. Mein ganzer Körper atmete auf.

Automatisch griff ich nach dem Handtuch, das bereit lag und wischte mir seine Überreste vom Hintern und den Beinen.

Langsam, um meinen Fuß nicht zu schnell zu belasten, stieg ich vom Bett.

»So.« Roy sah mich auffordernd an.

Was zum Geier wollte er?

»So?«, erwiderte ich.

»Das war schön.«

Ich hielt inne und musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen.

Als ich nichts sagte, fuhr er fort: »Ich vermute, du hast nicht zufällig das Geld für Dezember, November, Oktober oder vielleicht nächsten Monat oder so parat?«

Ein dumpfes Klopfen pochte in meiner Brust. Schnell zog ich meine Hose an. Ich wollte nicht noch hilfloser und wehrloser hier vor ihm stehen.

»Sonst hätten wir das hier ja wohl kaum gemacht«, zischte ich ihn an.

Roy verdrehte die Augen und zog sich ebenfalls wieder an. »Weißt du, so machst du es mir wirklich leicht!«

Mein Herz begann nun, wie wild zu schlagen und verschloss mir die Kehle. Was wollte Roy? Ein Krächzen drang aus meinem Hals.

Er winkte ab. »Ich hab dein Zimmer neu vermietet. Das war nett hier. Aber weißt du, jetzt ist es Zeit für einen Neuanfang. Für dich und für mich.«

»Was?« Hektisch trat ich einen Schritt auf ihn zu und Roy riss die Arme schützend vor sich. Doch selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte ihn nicht angreifen können. Ein infernales Stechen drang von meinem Fußgelenk über mein Schienbein in mein Knie.

»Fuck!« Frustriert schrie ich auf.

»Lass mich bloß in Ruhe. Du kannst froh sein, dass ich dieses Spiel so lange mitgemacht habe!«

Meine Finger zuckten. Ich wollte ihm sagen, was ich von ihm und seiner Großzügigkeit hielt. Aber ich wusste, dass ich den Kürzeren zog. Ich hatte nichts. Vor allem nicht das Geld für eine Wohnung. Krampfhaft biss ich mir in die Wange, bis ich das Blut auf meiner Zunge schmeckte. Ich löste meine Finger aus der Faust, zu der ich sie geschlossen hatte. Vielleicht war das meine Chance, aus diesem Arrangement zu kommen. Denk an was Schönes. Vielleicht war dies meine Lösung.

»Roy.« Meine Stimme zitterte. Der Versuch, sie ruhig wirken zu lassen, scheiterte kolossal. »Ich bekomme nächste Woche den Weihnachtsscheck. Du kannst ihn ganz haben.« Ich würde irgendwo was zu essen finden. Essen war nicht so wichtig. Das Wasser aus dem Hahn würde mir reichen.

Mein Vermieter zog eine Augenbraue hoch und schüttelte den Kopf.

»Nate, dasselbe Gespräch haben wir doch vor einem halben Jahr geführt. Da hast du mir erzählt, die stellen dich wieder fest an. Und es hat sich nichts verändert.«

Bedeutungsvoll sah er auf mein Bein. Die Narben vom Unfall konnte man durch die Hose nicht sehen, doch sein Blick brannte darauf wie tausend heiße Nadeln.

»Vielleicht wäre es an der Zeit für dich, die Realität zu akzeptieren und dir was zu suchen, was du noch schaffst. Ich meine, deine Zeiten als Lichttechniker sind vorbei. Das weißt du, das weiß ich. Und das weiß jedes Theater der Stadt. Dass du Almosenaufträge bekommst, ist doch erbärmlich genug.«

Mein Kopf glühte. Ich wollte seine Worte widerlegen. Wollte ihm sagen, wie falsch er lag. Doch meine Kehle war zugeschnürt.

»Gib mir wenigstens Zeit, mir was Neues zu suchen.«

Wo sollte ich eine neue Wohnung herbekommen? Krampfhaft überlegte ich, wen ich anrufen konnte, um ein paar Tage auf einer Couch zu schlafen. Doch den Gedanken verwarf ich. Von den Leuten aus meinem Freundeskreis, der nach dem Unfall noch übriggeblieben war, konnte ich niemanden um noch mehr Geld bitten. Ich war bei allen, die mir etwas geben konnten, verschuldet. Und das Krankenhaus vollstreckte von jedem Gehaltsscheck jeden Cent, den sie kriegen konnten. Bis ich die Kosten nicht bezahlt hatte, hatte ich keine Chance, auf die Füße zu kommen. Ironie des Schicksals war, dass es ein Sturz aus dem Gewölbe des Theaters auf meine Füße gewesen war, der mich in die Lage gebracht hatte.

Roy schüttelte den Kopf. »Das war jetzt nur höfliches Geplänkel. Dein Ersatz zieht heute ein. Sie ist wahrscheinlich schon da. Du solltest los, deinen Krempel holen.«

Mein Magen brach durch und mein Herz, mein Verstand, jegliche Haltung, die ich noch hatte, fielen hindurch auf die Erde. Lagen da.

»Roy!«

Ich wusste nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Die Aussicht, meinen Vermieter nicht mehr ertragen zu müssen und die Panik, nicht zu wissen, wo ich jetzt hinsollte, mischten sich zu einem wirren Durcheinander und fraßen mich von innen auf.

»Nate, ich hole die Cops, wenn du dich nicht sofort verpisst«, zischte er nun wütend.

Mein letzter Funken Stolz bestand darin, sich zu freuen, Roy nie wieder sehen zu müssen. Ich drehte mich um, schnappte mir meine Tasche, meine Schuhe und stürmte aus dem Zimmer.

Die Tür meiner Wohnung stand einen Spalt offen. Als ich hindurch trat, sah mich ein unbekanntes Augenpaar fragend an.

»Kennst du dich vielleicht aus? Ich soll heute einziehen, aber irgendwie scheint niemand hier zu sein, der sich auskennt.«

Ich betrachtete das Mädchen vor mir. Sie war keine zwanzig Jahre alt.

»Ich zieh aus.« Meine Stimme war knarzig.

»Oh. Da bin ich jetzt aber froh. Ich dachte schon, Roy hätte mir Mist erzählt. Das ist meine erste eigene Wohnung, weißt du?«

»Mädchen, wenn du kannst, such dir was anderes. Das ist hier nichts für dich.«

Sie zog die Augenbrauen zusammen und ihr Mund wurde spitz.

»Warum? Als ob es so viele finanzierbare Wohnungen hier gäbe. Ich komm aus dem System. Schlimmer als ’ne Gemeinschaftsunterkunft wird es schon nicht sein.«

Diesmal sah ich sie intensiver an. Ihren Afro hatte sie mit einem Tuch hochgebunden. Die dunklen Augen hinter ihrer Brille sahen mich voller Ungeduld an. Der rote Nagellack leuchtete von ihren Nägeln, als sie sich auf ihrer braunen Wange kratzte.

»Wie alt bist du?«

»Was geht es dich an?«, herrschte sie mich an. »Alt genug, um kein Mündel des Staates zu sein.«

»Ist heute dein Geburtstag?«

Ich war nie in Pflegschaft gewesen. Als meine Mutter starb, war ich bereits volljährig gewesen. Doch das Gefühl von Haltlosigkeit, wenn man plötzlich komplett auf sich allein gestellt war, kannte ich zu gut.

Sie reckte ihr Kinn in die Luft. »Warum? Willst du mir ’ne Party schmeißen?«

Wenn ich könnte, würde ich das vermutlich. Unschlüssig stand ich vor ihr. Ein so junges Ding hatte in dieser Bude nichts verloren. Es war nicht sicher für sie. Aber welche Alternative hatte sie?

»Hast du niemanden, zu dem du gehen könntest? Irgendeine Tante? Freunde?«

»Ich habe zwei Jobs. Ein Teilstipendium. Und einen Mietvertrag. Ich schlage vor ...«

So sicher ich war, dass sie sich schleunigst nach was Besserem umsehen sollte, hatte ich doch meine eigenen Probleme. Ich winkte ab. »Ich bin schon weg.«

Es dauerte erschreckend kurz, bis ich meine sieben Sachen in zwei Sporttaschen und einem Rucksack verstaut hatte. Ich warf einen letzten Blick auf die modrig riechende Matratze. Ein Kleiderständer im Eck und eine kleine Kommode. Im Zimmer nebenan hörte ich jemanden rumoren. Nichts, was ich vermissen würde. Doch es war ein Ort, an dem ich zumindest hatte schlafen können.

Mein Smartphone fest in der Hand, nickte ich dem Mädchen einmal zu und ging, ohne mich von irgendwem zu verabschieden.

Vor der Haustür zog ich meine Jacke bis unters Kinn. Der Fußweg war zwar geräumt, aber eisig glatt, sodass ich bei jeder Bewegung Angst hatte, auszurutschen.

Mein Magen zog sich krampfhaft zusammen, während mein Herz bis in die Ohren schlug.

Wo sollte ich hin? Ich kaute auf meiner Unterlippe herum. Von meinen Kollegen gab es niemanden, den ich um Hilfe bitten konnte. Das hatte ich im vergangenen Jahr zu Genüge getan.

Ein Windhauch wehte um mich und jagte einen Kälteschauer durch mich.

Mit zittrigen Fingern rief ich Jacks Nummer auf. Nach nur zweimal Klingeln ging er dran.

»Hey, Nate. Was gibts?«

»Hey«, antwortete ich gedehnt.

»Ist alles okay?«

Was sollte ich darauf sagen? Scham quetschte mir die Luft ab.

»Es gibt ein Problem in meiner Wohnung und ich bräuchte für ein paar Tage eine Unterkunft. Ich ... Bis dahin dürfte sich alles wieder gelegt haben.«

Vielleicht hatte ich bis dahin was Neues?

»Ah. Nate. Eigentlich total gerne. Aber Nancys Schwester und Mom sind hier, um das Baby zu sehen.«

Trotz der winterlichen Kälte wurde es mir brennend heiß. Meine Wangen glühten.

»Natürlich. Alles klar. Ich hatte nicht an das Baby gedacht. Vergiss es.«

»Ich ...«

»Nein. Wirklich. Wir sehen uns morgen in der Arbeit.«

Hastig legte ich auf und starrte mein Telefon an. Ungelenk hievte ich eine der Taschen auf meine Schulter und stellte die andere so auf meine Füße, damit der Boden nicht nass wurde.

Eigentlich fiel mir nur eine weitere Person ein. Und diese Person ... Ich sah um mich. Wo sollte ich hin? Ohne weiter darüber nachzudenken, rief ich Dales Nummer an.

»Nate?«

»Dale. Ich ...«

»Wie gehts dir?«, fragte er zögerlich. »Lass mich kurz raus gehen. TJ ist ...«

Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Das war sinnlos.

»Jetzt kann ich reden«, meinte Dale nach ein paar Sekunden.

»Dale, ich steck in der Klemme.«

Ich hörte, wie mein alter Kumpel scharf einatmete.

»Okay?« Das Wort war weniger Frage als vielmehr Drohung.

»Ich bin aus der Wohnung geflogen. Und ich weiß wirklich nicht wohin. Wenn ich zu euch könnte. Nur für ein, zwei Tage. Dann hab ich was Neues und verzieh mich wieder.«

Dale atmete schwer ein und aus. Nach einer gefühlten Ewigkeit, in der ich schon nicht mehr damit rechnete, dass er etwas sagen würde, fuhr er fort.

»Nate, das kann ich TJ nicht mal vorschlagen.«

»Ich weiß, ich weiß«, versuchte ich abzuwiegeln.

»Nein, das tust du nicht«, unterbrach er mich. »Solange du nicht mit einem Vorschlag um die Ecke kommst, wie du dich an der Rückzahlung des Kredits, den ich für dich aufgenommen habe, beteiligst, oder wie du das Geld, das ich dir geliehen habe, zurückgeben willst, kann ich nichts für dich tun.«

»Ich weiß. Sorry. Ich hätte nicht anrufen sollen.«

»Du kannst mich anrufen, Nate. Ich bin dein Freund. Wir können reden. Wir können überlegen, wie du deine Geldprobleme in den Griff bekommst. Aber ich kann dir nicht noch mehr geben. Meine bisherige Hilfe hat meine Beziehung ziemlich strapaziert. Unsere eigenen Pläne sind in unerreichbare Ferne gerückt, weil wir dir unter die Arme gegriffen haben. Nicht zu knapp, wenn ich das so sagen darf. TJ ist nicht gut auf dich zu sprechen.«

»Es tut mir so leid.« Ich atmete tief ein und aus. »Vielleicht ein Bekannter von dir? Deine Schwester?«

Dale schnaubte. »Nein. Ich werde da niemanden, der mir nahesteht, reinziehen.«

Ich zitterte am ganzen Körper. Übelkeit wallte aus meinem Magen in die Speiseröhre. So weit war es mit mir gekommen. Ich war etwas, in was man andere nicht hineinziehen wollte. Der ehemalige Privatschulstipendiat am Boden der Gesellschaft angekommen.

»Okay. Alles Gute.«

Bevor Dale irgendwas erwidern konnte, legte ich auf. In der nächsten Sekunde schickte er mir eine Nachricht.

Das ist alles ein bisschen zu viel für Freunde. Es gibt Stellen, die sich um dich kümmern können.

Die Übelkeit drohte sich über meinen Mund zu entleeren. Eine Träne schob sich aus meinem Auge und hastig rieb ich sie mir mit eisigen Fingern über die Wange.

Ich trat einen Schritt näher an die Hauswand und betete zu den Göttern, mir ein bisschen WLAN zu gönnen.

Newbourg Homeless Shelter. Die Online-Suche erbrachte für unseren Ort nur wenig Ergebnisse.

Ich packte meine Taschen und schob mein Kinn in meinen Kragen. Denk an was Schönes. Ich dachte am besten an überhaupt nichts. Vielleicht blieb mir dann die Erkenntnis, dass ab sofort ein neues Leben für mich begann, noch ein bisschen erspart.

»Sorry. Voll.«

»Was meinen Sie mit voll?« Meine Zähne klapperten vor Kälte und meiner Stimme fehlte jegliche Autorität.

»Junge, schau doch mal, wie spät es ist. Um die Uhrzeit sind die Schlafplätze voll. Wir schließen in ein paar Minuten. Tut mir leid. Du musst dich woanders umsehen.«

»Aber wo soll ich denn hin? Ich bin doch hier, weil ich keine Bleibe mehr habe.« Meine Stimme wankte. Kurz vorm Schreien zügelte ich mich und sie wurde leise, zischend.

»Dir wird nichts anderes übrigbleiben, als das besser zu planen.«

Der Kerl am Eingang musterte mich. Er schüttelte den Kopf und drehte sich um. Mit einer Karte wandte er sich mir wieder zu.

»Hier ist eine Adresse. Vierundzwanzig Stunden akuter Notservice. Die haben erst seit ein paar Tagen geöffnet und sind noch nicht so bekannt. Da musst du aber bis in die Bronx.« Er nahm einen weiteren Zettel und schob ihn mir entgegen. »Hier eine Karte für die Hudson-Metro-Linie. Da bist du in dreißig Minuten dort.«

»Ich weiß«, murmelte ich. »Fahre ich jeden Tag.«

»Ah.«

Erneut sah mich der Herr an.

»Dann passt die Richtung eh für dich?«

»Sozusagen.«

»Viel Glück!«

Ich schaute auf sein Namensschild. John.

»Danke, John. Kann ich gebrauchen.«

»Wir alle, Junge. Wir alle.«

Als ich eine Stunde später beim Notdienst ankam, trat ein Mann neben mich. Zusätzlich zu seiner Tasche in der Hand hatte er einen Kleidersack um den Arm. Er selbst steckte in einem anderen Anzug. Unter seinem Mantel blitzte ein weißes Hemd hervor. Was tat so jemand hier?

»Hallo. Willkommen beim 24 Stunden Shelter South Yonkers. Wollt ihr einchecken?«

Ich sah zu dem Herrn neben mir und zuckte mit den Schultern.

»Ja, schon.«

Der Mitarbeiter nickte kurz und reichte uns dann einen Stapel Blätter.

»Seid ihr das erste Mal hier?«

Mit einer heftigen Bewegung senkte ich einmal den Kopf. »Ja.«

Der Mann neben mir schwieg weiterhin.

»Erst mal bringt ihr die Taschen dahin. Die werden kontrolliert. Ihr könnt in den Raum dort drüben. Ebenfalls Kontrolle. Falls ihr noch was loswerden wollt, macht das zuvor. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Waffen. Wer erwischt wird, fliegt raus. Keine Raufereien, keine Kämpfe, kein Nichts. Morgen früh um neun müssen die Betten geräumt sein und euer Zeug verschwunden. Wir sind kein Hotel, sondern nehmen nur akute Notfälle auf. Morgen ist ab acht Uhr ein Sozialarbeiter hier, der mit euch spricht, wenn ihr wollt und euch Hilfe anbieten kann. Sucht ihr einen Job?«

Ich schüttelte den Kopf. John sah zu dem Kerl neben mir, der ebenfalls verneinte.

»Morgen um acht bin ich weg«, schob er hinterher. »Bin dann schon in der Bank.«

Mein Blick fiel auf seinen Arm und den Anzug. Ich hob den Kopf, doch bevor sich unsere Blicke treffen konnte, schaute mein Mitankömmling weg.

»Vielleicht schaffe ich es zu einem Gespräch. Ich fange erst am späten Vormittag an.«

»Alles klar«, fuhr John fort. »Du bist in Saal drei.« Er sah mich auffordernd an und deutete den Flur hinter sich entlang.

»Und du«, er blickte zu dem Banker, »bist in Raum fünf.« Diesmal zeigte er die Treppe hoch. »Stört die Leute nicht, die schon da sind. Die Waschräume findet ihr in den Fluren. Licht ist ab elf Uhr aus. Gibt’s noch Fragen?«

Ich schüttelte erneut den Kopf. In meinen Ohren rauschte es. Panik drohte mich zu ersticken. Mein ganzer Körper kribbelte vor Nervosität.

»Also dann.«

Also dann. Ich, Nathan Caldwell, sechsundzwanzig Jahre alt, ehemaliger Stipendiat der Westchester Royals Highschool, Schulabbrecher, Lichttechniker an ehemals drei Theatern in Manhattan, war offiziell obdachlos.

Kapitel 2 – Xavier

Meine Mutter drückte mir schier die Luft ab.

»Es ist so schön, dich zu sehen! Rumtreiber«

Hinter ihr lachte mein Bruder lauthals auf.

»Wie gefällt es dir, Rumtreiber genannt zu werden? Gestern noch im Forbes Magazine und heute schon wieder nichts anderes als die treulose Tomate, die nie bei den Eltern vorbeischaut?«

»Unfug!« Meine Mutter ließ mich los und kniff Oscar in die Wange. »Eine Mutter wird sich doch freuen dürfen, dass ihre Kinder sie besuchen?«

Mit einem Schmunzeln küsste ich meine Mom auf die Wange.

»Natürlich darf sie das. Aber Mom, dir ist schon klar, dass ich seit einem viertel Jahr in Manhattan wohne und die Züge in beide Richtungen gehen. Die Stunde hin und zurück ...«

»Als ob es was bringen würde, nach Manhattan zu fahren. Du bist doch nie da. Es ist schon fast egal, wo du wohnst. Du jettest doch von einem Ort zum nächsten. Und wenn du mal in New York bist, arbeitest du die ganze Zeit.«

Eine seltsame Wärme, die eine gewisse Schwere und Unwohlsein mit sich brachte, breitete sich langsam in meiner Magengegend aus. Meine Ma hatte natürlich recht. Seit ich offiziell wieder in New York wohnte, hatte ich meine Familie nicht öfter gesehen als zu der Zeit, da ich noch in Kalifornien gelebt hatte.

»Ich gelobe Besserung. Wirklich! Das wird mein Neujahrsvorsatz. Weniger Reisen. Mehr Familie. Aber ... das neue Büro ist noch neu. Ein viertel Jahr ist quasi nichts. Und ...«

»Versprich mir, weniger zu arbeiten. Geld ist nicht alles. Du musst auf deine Gesundheit achten. Es gibt mehr als das Geschäft. Du weißt, wir sind stolz auf dich! Was du leistest, ist unglaublich. Aber wenn du mit dreißig ausgebrannt bist, hilft dir das auch nichts.«

Meine Mutter tätschelte meinen Oberarm, ich verdrehte die Augen und mein Vater und mein Bruder grinsten mich breit an. Vielleicht überdachte ich diesen Neujahrsvorsatz noch mal.

»Wie geht es euch? Was macht die Uni?«

Das war Stichwort genug, um meine Mutter zu einem Monolog zu ihrem aktuellen Forschungsthema zu bringen. Unaufhaltsam redete sie über Moleküle und Gene, während Dad das Essen fertig machte.

Oscar hatte den Fernseher eingeschaltet. Irgendwann schien dies meine Mutter zu bemerken, denn sie versetzte Oscar einen ordentlichen Hieb gegen den Hinterkopf.

»Kein Fernsehen, wenn wir alle zusammen sind. Heute ist Weihnachten.«

»Heute ist nicht Weihnachten«, betonte Oscar laut und deutlich.

»Aber wir feiern heute. Dass wir es vorziehen, sollte nichts daran ändern, dass wir uns dem Feiertag gegenüber respektvoll verhalten.«

Oscar machte den Ton leiser und schon redete meine Mutter weiter, als wäre nichts gewesen.

Es hatte sich seit meiner Kindheit nichts verändert.

Der Umstand beruhigte mich. Egal wie turbulent mein Leben war, ich hatte eine Basis, auf die ich zurückfallen konnte, die mich auffing und die für mich da war.

Dad ging in die Küche und Mom folgte ihm.

Mit einem Plumps setzte ich mich neben meinen Bruder.

»Na, begehrtester Junggeselle Kaliforniens? Wie ist das Leben?« Oscar grinste vor sich hin.

»Das ist schon zwei Jahre her und das Leben ist völlig in Ordnung.«

Mein Bruder warf mir mit hochgezogener Augenbraue einen Blick zu. »In Ordnung? Ist dir der Erfolg zu Kopf gestiegen? Andere Leute träumen von deinem Leben.«

»Ich weiß. Und ich will auch nicht undankbar sein.«

»Solltest du auch nicht. Ein bisschen Computerspielen, ein paar Apps basteln und schon türmt sich das Geld auf deinem Konto und die Männer in deinem Bett.«

Ich verzog das Gesicht.

Mein Bruder legte seinen Arm um mich. »Ich zieh dich nur auf. Ich weiß, dass du nur Augen für Clark hast. Wo ist er überhaupt an Weihnachten?«

Langsam und gedehnt atmete ich aus. »Wir sind schon seit ...« Ich überlegte angestrengt. In den letzten Monaten hatte ich alles getan, um die Erinnerungen an meinen Ex zu begraben. »... fast einem Jahr getrennt. Ein Tag vor Valentinstag.«

»Scheiße! Das tut mir leid!« Oscar zog seinen Arm enger um mich. »Du hast gar nichts gesagt.«

Hilflos zuckte ich mit den Schultern. »Es ist wie es ist. Er war wohl nie glücklich in der Beziehung. Im Februar hatte er dann auch derartige Probleme, seine verschiedenen Dates für den Tag der Liebe zu organisieren, dass ich, als Letzter, dahinterkam, dass wir nicht in einer monogamen Beziehung steckten.«

Oscar rutschte ein Stück von mir weg und sah mich aus zusammengekniffenen Augen an.

»Was für ein wertloses Arschloch! Wenn er nicht weiß, was er an dir hat, kann ich nur sagen, sei froh, dass du ihn los bist.«

Ein zaghaftes Lächeln stahl sich auf meine Lippen. Im Fernsehen wurde über irgendeine Sportveranstaltung berichtet, ohne, dass ich erkennen konnte, worum es ging.

»Ja. Er hatte sich wohl mehr erwartet, von jemandem wie mir. Weniger Langeweile, weniger Computer, mehr Party und so. Na ja. Die ganze Arbeit hat mich gut abgelenkt. Davon hatte ich dieses Jahr nicht zu wenig.«

Oscar drückte meinen Arm. »Komm doch mit zum Skifahren! Es wird sicher ein toller Spaß. Der Schnee bringt dich auf andere Gedanken.«

Ich winkte ab. »Lass mal. Schnee hab ich hier auch. Und Mom hat schon recht. Offiziell wohne ich seit einem Vierteljahr wieder in New York und war einmal hier. Mir tut ein bisschen Ruhe gut. Ich schau mir ein paar Shows an, genieße die Kulinarik der Welt, ohne New York zu verlassen, und treffe mich mit Mitch ...« Um einen Termin mit Investoren wahrzunehmen, den wir nicht verschieben wollen. Das sagte ich nicht laut und mein Bruder ließ mich auch gar nicht ausreden.

»Mitch bedeutet Arbeit! An was seid ihr gerade dran?«

»Immer noch an der medizinischen App. Wir wollen sie als Medizinprodukt releasen. Mit Sturzanalyse für Ältere, Medikamentenplan, Überweisungen ... Ach, wirklich allem, was du dir vorstellen kannst.«

Oscar sah mich aufmerksam an. »Das ist toll. Falls du weitere Tester brauchst, gib Bescheid. Hast du dir eine Zusammenarbeit mit der Uni überlegt?«

Ich schüttelte den Kopf. »Noch wollen wir es mit privaten Investoren versuchen. Mal sehen.«

»Aber genau das meine ich.« Oscar schlug mir brüderlich auf den Oberschenkel. »Du steckst so tief in deinen Projekten. Du musst mal ausspannen! Nicht an Ideen feilen. Nicht nur mit Kollegen abhängen.«

Lachend fuhr ich mir über den Kopf. Oscar hatte mich erwischt. »Mitch ist nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund. Und den würde ich gerne besuchen.«

»Mann, du und deine Ausreden. Wäre Mitch nicht jemand, der dich auf ganz andere Gedanken bringen könnte?« Oscar wackelte mit den Augenbrauen.

»Nein« Ich musste lachen. »Mitch ist ein guter Freund und Kollege. Ich versau mir das nicht, mit ... Du weißt schon.«

Nun war es Oscar, der loslachte. »Sex, großer Bruder. Sex. Tut gut und du hast viel zu wenig davon, wenn du das Wort nicht mal aussprechen kannst.«

Ich schubste ihn einmal mit der Schulter an und stand grinsend auf.

»Mitch ist tabu! Und jetzt hab ich Hunger.«

Ich war nicht heimgekommen, um mit meinem kleinen Bruder über mein nicht vorhandenes Sexleben zu sprechen.

Schnell lief ich zu meiner Reisetasche und holte die Geschenke für meine Familie heraus.

Der Weihnachtsbaum meiner Eltern war wie immer überproportional. Völlig überdimensioniert. Die Lichter glitzerten in den Kugeln und reflektierten an den Wänden. Unter dem exklusiven Glasschmuck hatte meine Mom, wie jedes Jahr, Oscars und meine alten Kunstwerke gehängt. Wirklich infantile Papierfiguren, Streichholzsterne. Ich nahm einen Strohengel in die Hand.

»Ich kann nicht fassen, dass sie dieses alte Zeugs immer noch aufbewahrt.«

»Wir waren einfach Genies. Und das sollte niemand vergessen.«

Ich warf Oscar über meine Schulter einen vielsagenden Blick zu. »Genau das ist es.«

»Ist doch egal, wie der Baum aussieht.«

»Stimmt schon.«

Interessant war es trotzdem.

Hinter uns schwang die Küchentür auf.

»Es gibt Essen! Alle zu Tisch!«

»Du kommst aber schon zur Essensvergabe am Weihnachtsmorgen?«

Mit hochgezogenen Augenbrauen reichte ich meinem Vater die gewünschte Weinflasche über die leergefutterten Schüsseln.

»Natürlich. Ich habe noch nie mit der Familientradition gebrochen und werde es auch dieses Jahr nicht tun.«

Beschwichtigend hielt mein Vater seine freie Hand hoch. »Kein Grund zur Aufregung. Ich wollte nur sichergehen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, weißt du? Du hast ein eigenes Leben und eigene Pläne und eigene Menschen.«

Erwartungsvoll sahen mich zwei Augenpaare an. Oscar blickte demonstrativ auf seinen Teller.

Laut seufzte ich. »Mit Clark ist Schluss und es gibt niemand anderen. Das ist aber nicht der Grund, wieso ich in der Obdachlosenunterkunft mit euch Essen verteile. Dies ist Teil unserer Familientradition. Wenn ihr Fragen zu meinem Liebesleben habt, fragt mich ruhig.« Ich lehnte mich zurück und verschränkte die Arme vor mir. »Ich werde sie nicht beantworten.«

Oscar lachte lauthals, während meine Eltern zu kichern begannen. »Wir wollen nur, dass es dir gut geht. Ich hatte irgendwie gedacht, ihr … äh … du würdest gemeinsam entspannen. Also, ich meine ... wenn du mit uns verreisen willst, komm mit. Vielleicht lenkt dich das ab und du kannst mal wirklich frei machen. Du bist das ganze Jahr über unterwegs.«

Meine Mutter sah mich eindringlich an und mein Vater ergriff ihre Hand.

»Das tut es. Ich brauche keine Beziehung, um glücklich zu sein. Mein Leben ist auch so voller wertvoller Menschen und Liebe. Und ich verspreche, ich werde entspannen wie noch nie zuvor. Das Letzte, was ich will, ist jetzt noch mehr reisen. Das mache ich eh die ganze Zeit.«

Mom trommelte mit ihren Fingern auf der Tischdecke herum. »Du warst fürchterlich ruhig im vergangenen Jahr. Und wenn du nicht ein komplett anderer Mensch geworden bist, heißt das, dass es dir nicht gut geht. Du bist uns keine Rechenschaft schuldig, ich will nur nichts übersehen!«

Ich legte meine Hand auf die ihre. »Mir geht es gut, Mom. Wirklich. Das Einzige, was ich brauche, ist Ruhe. Darüber hinaus habe ich mehr als genug. Mehr als was ich brauche.«

Mein Vater hob sein Weinglas. »Darauf trinken wir. Wir haben mehr, als wir brauchen. Vor allem haben wir uns. Danke dafür. Wem auch immer dafür zu danken ist.«

Ich stieß mit einem angenehm warmen Kribbeln in der Brust an. Es war absolut wahr. Und ich hatte nicht gelogen. Ich brauchte absolut nicht mehr als das, was ich bereits hatte.

Aber ein Ziehen in der Magengegend sagte mir, dass ich mehr wollte. Doch dies laut auszusprechen, kam nicht infrage. In meiner Position mehr zu wollen, war Hochmut.

Diese Überlegung interessierte das Ziehen in mir aber überhaupt nicht und es wurde stärker, als der Wein sich mit ihm vermischte. Unangenehm.

Kapitel 3 – Nate

»Wem gehört der Mist hier?« Frederic, unser Regisseur brüllte durch den Backstagebereich.

Ich zuckte zusammen und meine Wadenmuskeln verhärteten sich. Verdammt, einen Krampf konnte ich nun überhaupt nicht brauchen.

»Wir haben in zwei Stunden eine Aufführung, die Aufführung des Jahres und irgendjemand glaubt hier, mein Theater zu seiner privaten Müllhalde machen zu können?«

Fuck! Das ging mich an. Die sechs Tage, seit ich aus Roys Wohnung geflogen war, hatte ich damit verbracht, meine Obdachlosigkeit zu managen. Leichtes Gepäck. Lange Zeiten in der Arbeit. Nicht zu lange, um noch einen Schlafplatz in Manhattan zu ergattern. Und meine Taschen strategisch positioniert, damit es niemandem auffiel, dass ich jeden Tag meinen gesamten Hausstand in die Arbeit brachte. Dale hatte mir tatsächlich eine Sporttasche abgenommen. Ich hätte ihn küssen können. Doch sein Gesichtsausdruck hatte mich eher einen Schritt rückwärts gehen lassen und es bei meinem verbalen Dank belassen.

Ein Schrei ging durch die Hallen.

Frederic war ein Choleriker. Ein Genie, in dem, was er tat, aber wie er es tat, war teilweise bedenklich.

Heftig rubbelte ich mein Bein entlang. Selbst wenn ich es gewollt hätte, ich konnte gerade nicht aufstehen. Vorsichtig hob ich die Fußspitze. Die Dehnung wirkte dem Krampf etwas entgegen.

Als ich es endlich schaffte, den Muskel ein bisschen zu kneten, sprang Jack in Kostüm und halber Maske auf mich zu. Meinen Rucksack in der Hand. »Das gehört dir, oder?«

Ich nickte und deutete mit meinem Kinn auf den Boden vor mir. »Schmeiß einfach hin.«

»Immer noch Wasser in deiner Wohnung?«

Mit zusammengepressten Lippen nickte ich.

»Mann, ich hoffe, das regelt sich bald. So ist das ja auch kein Zustand. Aber ich verstehe, dass die Wohnung deines Kumpels auch klein ist. Ich meine, es ist New York. Eine Abstellkammer ist Wyoming ist wahrscheinlich größer als das durchschnittliche Apartment hier.«

Erneut nickte ich. Reden war nicht möglich. Wie viel hatte ich in letzter Zeit gelogen? Um die Peinlichkeit meiner Obdachlosigkeit mit niemandem teilen zu müssen, hatte ich ein Lügenkonstrukt von Freunden erfunden, das ich selbst kaum mehr überblickte. Mir war heiß. Übel. Ich zog den Kopf ein und wollte einfach nur verschwinden.

»Ich hoffe, du bist mit dem Beleuchtungsergebnis, wie wir es jetzt haben, happy?« Ablenkung war die beste Medizin. Und tatsächlich strahlte Jack über das ganze Gesicht.

»Es ist genauso, wie du von Anfang an vorgeschlagen hattest. Du bist genial, Nate. Und dass du nicht mehr selber klettern kannst, tut dem keinen Abbruch. Ich bin echt froh, dich im Team zu haben.«

»Ah. Danke.«

Die Arbeit war das Einzige, was mich noch irgendwie am Leben hielt. Die Stücke, die Leute, die Poesie, das Kreieren von Konzepten. Es gab mir eine Aufgabe, Sozialkontakte, von denen ich heutzutage lebte, nährte und mich aufrecht hielt.

»Du kommst heute mit, ja? Ich weiß, dass es knapp ist bei dir. Aber lass mich dich einladen. Morgen ist Weihnachten. Alle gehen heute aus.«

Ein Gähnen ließ sich nicht mehr aufhalten und schnell hielt ich mir die Hand vor den Mund. Die Nächte im Shelter waren wenig erholsam für mich. Immer noch konnte ich nicht tief schlafen. Die Gerüche, die Geräusche in den Gemeinschaftsunterkünften waren ... gewöhnungsbedürftig. Seit ich dort gelandet war, hatte ich nie länger als zwei Stunden am Stück geschlafen. Und das war die lange Ausnahme.

»Ich weiß nicht.«

»Keine Widerrede. Und ausruhen kannst du dich an deinen freien Tagen. Wir haben das ganze Jahr geschuftet und Frederic ausgehalten. Wir haben uns eine kleine Feier verdient. Wirklich, mach dir keine Gedanken wegen Geld.«

Geld war das eine. Das andere Problem war die Schließzeit im Shelter. Aber vielleicht konnte ich Jacks Weihnachtsgroßzügigkeit noch ein bisschen ausreizen.

»Was macht ihr so über Weihnachten?«

»Wir fahren morgen früh direkt los zu Nancys Familie in Connecticut. Santa macht bei uns nicht mal halt, sondern die Kinder müssen sich gedulden, bis wir bei den Großeltern sind. Wir packen ihre Schwester ein und fahren zur Familienfeier. Mein Cousin und seine Familie aus Tennessee werden unsere Wohnung in Beschlag nehmen. Das perfekte Weihnachtschaos.«

Da ging mein Schlafplatz für Weihnachten dahin.

»Klasse!«

Für Jack. Vor meinem Unfall hatte ich Feiertage wenigstens noch bei Dale und TJ verbracht. Aber das war dieses Jahr auch ausgeschlossen. Es würde das Shelter werden.

»Also. Bist du dabei?«

Ich überlegte krampfhaft. Mein Go-to-Shelter der letzten Tage war das in Midtown. Quasi um die Ecke vom Theater. So nah an meinem Arbeitsplatz hatte ich noch nie gewohnt. Ich wusste nicht, ob ich bei dem Gedanken lachen oder weinen sollte. Es machte um elf Uhr nachts zu. So spät wie keine andere Unterkunft, die ich ausfindig gemacht hatte. Deshalb schlug ich auch immer dort auf. Es würde schon okay sein. Bis wir fertig waren, war es knapp neun Uhr abends. Ein Stündchen mit den anderen in eine Bar. Das würde mir eine Stunde vor Schließzeit geben. Das sollte reichen, um noch einen Platz zu bekommen.

»Okay. Aber nicht zu lange.«

Jack strahlte mich an. »Klar. Ich muss auch zeitig los. Morgen wird ein anstrengender Tag.«

Krampfhaft spannte ich meine Wangenmuskeln, um etwas wie ein Lächeln in mein Gesicht zu bringen. Ja. Morgen würde anstrengend werden. Und übermorgen auch. Jedoch wartete auf mich am Ende der Anstrengung kein leckeres Dinner, kein kuschliges Bett und keine Familie.

Diana schlang ihre Ärmchen um mich und drückte mich an sie.

»Frohe Weihnachten, Nate! Lass dich von Santa ordentlich beschenken.«

Ich erwiderte nichts. Nach der Hitze der Bar war ich vollauf damit beschäftigt, mich gegen die frostige Nachtluft New Yorks zu wehren. Da kam mir Diana grade recht. Sie strahlte so viel Hitze aus, dass ich mich daran noch bedienen wollte.

Frederic zog sie von mir und küsste ihre Wange. »Mein Star! Ohne dich hätten wir das alles vergessen können.«

Ein Raunen ging durch unsere Gruppe auf dem Gehweg.

»Schon gut, ihr wart alle fantastisch, aber Diana ...!«

Jack schlug Frederic nicht sonderlich liebevoll auf die Schulter. »Fred! Überleg dir gut, was du sagst, sonst hast du im neuen Jahr kein Ensemble mehr.«

»Ach ja, habt ihr ein besseres Angebot?«, konterte dieser sofort.

Jack zog eine Augenbraue hoch und sah ihn bedeutungsschwanger an.

»Schon gut! Es ist Weihnachten! Ihr seid meine Augensterne!«

Wir verabschiedeten uns und die Schauspieler warfen sich die Termine zu, zu denen sie sich bei verschiedenen Vorstellungen über den Jahreswechsel sehen würden.

Ich zog meinen Kopf ein, in der Hoffnung, niemand würde mich auf meine Pläne ansprechen. Mit ein bisschen Glück musste ich eine Woche lang das Shelter nicht wechseln. Ein Arbeitsleben mit Engagements von Theater zu Theater war seit dem Unfall nicht mehr möglich. Alle hatten mich fallen lassen. Ein Lichttechniker, der seine Installationen nicht bauen konnte, war nutzlos.

Nur das Hottons hatte mich behalten. Vielleicht weil der Unfall bei ihnen passiert war? Es war sicher deren schlechtes Gewissen. Den Teil meiner Arbeit, den ich nicht mehr ausführen konnte, übernahmen Praktikanten, Gelegenheitsarbeiter. Wie lange dies gutgehen würde, stand in den Sternen.

Durch meine dünnen Sohlen drang die Kälte. Ein Schauer überkam mich. Mit einem Blick auf mein Smartphone gesellte sich Panik dazu. Halb elf. Es war wirklich Zeit für mich.

»Leute, ich muss!« Ich winkte in die Runde. Jack zog mich erneut in seine Arme.

»Frohe Weihnachten, Nate. Und einen guten Rutsch! Nächstes Jahr wird alles besser!«

Ruckartig riss ich mich von ihm los und starrte ihn an. Wie kam er darauf, so einen Unfug zu sagen?

»Was?«, wollte er wissen. Er drückte mir ein Kuvert in die Hand. »Hier. Mein Geschenk!«

Trotz der Kälte stieg mir Hitze in die Wangen. Kribbelnd machte sie sich ihren Weg über meine Kopfhaut.

»Nein! Auf keinen Fall!«

»Jetzt hab dich nicht! Es ist kein Geld. Das sind Karten für die Vorstellungen, die ich über den Jahreswechsel habe. Du weißt, dass ich die umsonst gekriegt habe.«

Erneut hielt ich ihm das Kuvert hin. »Dann gib sie Nancy. Oder ihrer Schwester, deiner Familie!«

Jack winkte mit einem Lachen ab. »Sie haben alle Karten, die sie wollen. Ich würde mich freuen, dich zu sehen Nate.«

Mein Blick senkte sich auf den Umschlag in meiner Hand. Meine Fingerspitzen spürten das Papier gar nicht mehr, so kalt waren sie. Sachte bewegte ich sie. Langsam begannen sie zu kribbeln.

»Ich hab nichts für dich!«

Jack schüttelte energisch den Kopf. »Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich wollte, ich wäre ein besserer Freund gewesen, seit deinem Unfall. Aber das Baby und das Geld ist knapp und ...«

Hastig zog ich ihn in meine Arme. Mein Bein jaulte auf. Die schnelle Bewegung gepaart mit der Kälte war das Rezept für eine unvorbereitete Muskelkontraktion. Zischend versuchte ich, den Schmerz im Zaum zu halten.

»Das Bein?«, flüsterte Jack.

Ich nickte.

»Nächstes Jahr wird alles besser!«

Warum konnte er nicht die Klappe halten? Erneut schob ich ihn von mir weg und schulterte meine Tasche. »Frohe Weihnachten!«

Ein letztes Mal winkte ich meinen Kollegen zu und drehte mich um. Langsam und vorsichtig ging ich voran. Schritt für Schritt zu dem Teil meines Lebens, von dem niemand wusste. Und von dem niemand je erfahren sollte. Vielleicht hatte Jack doch recht.

Ein Blick auf mein Telefon zeigte mir, dass jegliche eigenen Versuche, irgendwo eine Wohnung, ein Sofa, einen Platz in der Ecke zum Schlafen zu finden, gescheitert waren. Ein schlichtes »Nope, sorry!« von einem alten Kumpel aus Newbourgh war Antwort auf mein letztes bisschen Hoffnung gewesen. Es gab schlicht und ergreifend nichts und niemanden, der mich aufnehmen konnte oder wollte. Oder ich kannte nicht die richtigen Leute. Oder eine Mischung aus allem.

In der ersten Woche im neuen Jahr hatte ich einen Termin bei den städtischen New York Housing Projects. Sozialwohnungen des Staates New York. Bis dahin hieß es für mich, im Bett der Gemeinschaftsunterkunft Platz zu nehmen.

Der Weg dorthin war gesäumt von den Lichtern der Weihnachtsdeko, die die Straßen zierten. Ich hatte jedoch weder die Zeit noch den Nerv mich darum zu kümmern.

Als ich beim Midtown Shelter ankam, kniff ich irritiert die Augen zusammen. Mein Magen machte einen nervösen Sprung. Hastig rückte ich meine Mütze zurecht und zog sie schließlich vom Kopf. Sie war mir ohnehin zu klein.

Alle Türen waren geschlossen. Nur ein kleines Licht beleuchtete das Schild über dem Eingang. Was zum Henker war hier los?

Mit aller Kraft drückte ich die Klingel, sodass sich mein Zeigefinger durchbog.

»Jep?«, schnarrte eine Stimme aus der Gegensprechanlage.

»Ich ... ich wollte bei Ihnen übernachten. Ich ... Warum ist schon geschlossen?«

Hastig starrte ich auf mein Telefon. 10:47 Uhr abends, na also.

»Mann! Es ist Heiligabend!« Die Stimme bestand aus einer Mischung aus Mitleid, Ungeduld, Belehrung, Traurigkeit.

»Und was soll das heißen?«, herrschte ich den Nachtdienst völlig ungehalten an.

»Junge, wir sind seit heute Nachmittag voll. Wer es am Weihnachtsmorgen warm haben will, muss vorsorgen.«

Mir blieb ein Laut der Empörung im Hals stecken.

»Entschuldige«, setzte die Stimme aus der Sprechanlage hinterher. »Ich hab’s nicht so gemeint. Du bist nur nicht der Erste heute Nacht. Und ich befürchte, das wird dir jedes Shelter in der Stadt sagen. Es ist Weihnachten. Es herrscht Hochkonjunktur. Du bist einfach zu spät! Sorry. Wir öffnen morgen früher als sonst, okay? Ab sechs kannst du zum Essen rein. Wir haben keine Maximalanzahl von Leuten, die zum Essen kommen können. Du kannst dich, so lange du willst, aufwärmen und essen und kriegst sicher auch ein Bett ab, wenn du rechtzeitig da bist. Bettenvergabe ist wie immer ab 15 Uhr.«

Ätzende Übelkeit kroch meine Speiseröhre hoch.

»Gute Nacht!«

Immer noch konnte ich nicht sprechen. Mir drohte das bisschen Barfood und die Drinks von heute Abend hochzukommen. Ich presste die Lippen aufeinander, bis sie taub wurden.

»Hey!«

Ich wusste nicht, wie lange ich dagestanden hatte, als mich die Stimme aus meiner Starre riss. Mein Blick fiel auf einen gebückten Mann. Seine dreckige Jogginghose schlabberte an ihm. Sie war völlig ausgeleiert und hing an seinen dürren Knochen. Ich sah zurück in sein Gesicht.

Ein schiefes Grinsen begegnete mir.

»Na? Zu spät dran?« Der Penner deutete mit dem Kopf auf das Eingangstor des Shelters.

Ich nickte. Eine kurze Auf- und Abbewegung meines Kopfes.

Wissend begann sein Kinn zu wippen. »Ah!«

Eine Alkoholwelle waberte von ihm zu mir. Begleitet wurde sie von dem abgestandenen Geruch von Urin, ungewaschener Wäsche.

Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück und mein Fußgelenk bestrafte mich dafür mit einem stechenden Schmerz.

Ein gackerndes Lachen des Obdachlosen untermalte meine Pein.

»Anfängerfehler!« Erneut deutete er auf das Shelter.

Eine unfassbare Wut auf alles wallte in mir auf. Eine Wut auf mein Leben, den Unfall, die miese Bezahlung in meinem Job, die Mietpreise in New York, meine Eltern, meine Entscheidungen, die ganze verdammte Scheiße, die mich hierher geführt hatte. Vor ein Obdachlosenheim, das mich nicht mal mehr aufnahm.