2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Eine schicksalhafte Abiturfeier … Auf dem Friedhof einer Westerwälder Kleinstadt wird bei Routinegrabungen die Leiche einer seit ihrem Abiturball 95 vermissten jungen Frau gefunden. Und plötzlich, nach 25 Jahren, ist die Frage wieder da: Was geschah in der Nacht des Abiturballs? Clara Friedrichs, Anwältin und kleine Schwester der ehemals besten Freundin der Toten, begibt sich auf Spurensuche und muss schnell erkennen, dass auch ihr Schicksal eng mit den damaligen Ereignissen verwoben ist. Warum scheint keiner ein ernsthaftes Interesse an der Aufklärung des Mordes zu haben? Mit der Zeit wächst in Clara ein furchtbarer Verdacht …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

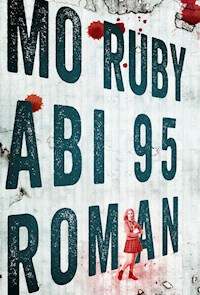

Mo Ruby

Abi 95

Roman

ÜBER DIESES BUCH

Eine schicksalhafte Abiturfeier …

Auf dem Friedhof einer Westerwälder Kleinstadt wird bei Routinegrabungen die Leiche einer seit ihrem Abiturball 95 vermissten jungen Frau gefunden.

Und plötzlich, nach 25 Jahren, ist die Frage wieder da:

Was geschah in der Nacht des Abiturballs?

Clara Friedrichs, Anwältin und kleine Schwester der ehemals besten Freundin der Toten, begibt sich auf Spurensuche und muss schnell erkennen, dass auch ihr Schicksal eng mit den damaligen Ereignissen verwoben ist.

Warum scheint keiner ein ernsthaftes Interesse an der Aufklärung des Mordes zu haben?

Mit der Zeit wächst in Clara ein furchtbarer Verdacht …

Urheberrechtlich geschütztes Material:Alle Rechte liegen bei der Autorin. Auch Auszüge dürfen nur mit Genehmigung der Autorin verwendet werden.© Mo Ruby, 2021Mo Ruby c/o Rechtsanwalt Bernhard Becker-Flügel,Grossenhainer Platz 1a, 01097 DresdenLektorat: Volker Maria NeumannCovergestaltung: ZERO Werbeagentur, München

VORWORT

Ich mag den Westerwald. Ehrlich. Die Familie meines Mannes kommt von dort. Den Handlungsort in den Westerwald zu verlegen ist rein zufällig und allein dem Umstand geschuldet, dass meine Geschichte eine ländliche Umgebung als Handlungsort gebraucht hat. Es hätte auch genauso gut die Eifel, der Hunsrück oder der Bayerische Wald sein können …

Auch ist das vielleicht nicht eigentlich Liebe, wenn ich sage, dass Du mir das Liebste bist; Liebe ist, dass Du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle.

FRANZ KAFKA

PROLOG

6. Juni 1995

Sie stand nur da, in der Nische. Zwischen Waschbecken und Tür. Bewegungslos. Noch konnte sie weglaufen. Hilfe holen. Keiner würde fragen, wie lange sie dort gestanden hatte. Aber sie tat es nicht. Stand weiter nur da und lauschte in die Stille. Die Schreie des Mädchens waren erstickt worden. Man hatte ihm etwas in den Mund gestopft. Oder jemand hielt ihm den Mund zu. Sie hatte hören können, wie es versuchte, Luft durch die Nase einzuatmen. Dann der hämmernde Rhythmus. Dazwischen auch ein Kichern.

Der Junge hatte gestöhnt, der Rhythmus war immer brutaler geworden. Sie hörte das zum zweiten Mal. Beim ersten Mal war es schneller gegangen. Dieser hatte länger gebraucht. Wahrscheinlich der Alkohol. Nach dem unterdrückten Schrei des Jungen hörte sie ein leises Wimmern des Mädchens. Dann nichts mehr. Die Stille war ohrenbetäubend.

Sie musste weg. Zurück zur Feier. Von draußen drang Musik zu ihr. Shiny, happy people von R.E.M. Sie hatte das Lied noch nie leiden können. Sie schlich aus dem Waschraum und hinaus in die lauwarme Nacht.

TEIL I

1

29. Januar 2019

Der Friedhofsangestellte Heinrich Mohr fluchte leise. Er rieb die Hände aneinander und verließ das kleine Büro, um den Bagger startklar zu machen. Sein Atem entwich in feinen Schwaden seinem Mund. Trotz dicker Jacke und Schuhe konnte er schon nach wenigen Metern fühlen, wie ihm die Kälte die Beine hochkroch. Im Winter hasste er seinen Job. Jede Beerdigung wurde zur Knochenarbeit. Heute lagen die Temperaturen seit Langem mal wieder über dem Gefrierpunkt. Die Sonne schien. Er musste die Zeit nutzen, um die nächsten Grabstätten vorzubereiten.

Mit klammen Fingern fummelte er den Zettel aus seiner Jackentasche. Planquadrat C4, Reihe 1-16. Hier lag das Areal alter Gräber, die abgelaufen waren und planiert werden sollten. Gleichzeitig sollte er schon vier neue Grabstellen ausheben.

Mohr öffnete das Tor zur Halle. Der kleine Bagger stand abseits zwischen den Arbeitsgeräten und war seit einigen Tagen nicht mehr benutzt worden. Zum Glück sprang der Motor sofort an. Mohr fuhr hinaus in die parkähnliche Landschaft. Rechts und links riesige, alte Kastanien. Dazwischen ein paar Korkenzieherweiden, die ihre knorrigen Äste nach ihm ausstreckten. Vogelgezwitscher. Die Grabstellen lagen im hinteren, alten Teil des Friedhofs, angrenzend an ein Wohngebiet, getrennt durch eine niedrige Mauer. Der Bagger knatterte über den Weg, und ein paar Kaninchen ergriffen die Flucht.

Planquadrat C4. Mohr sprang von seinem Sitz. Die Grabsteine waren tags zuvor bereits entfernt worden und lagen wild übereinander gestapelt auf dem Grünstreifen neben der Mauer. Er sah einen abgebrochenen Engel. Hannah Selzmann, geboren 1881 gestorben 1963 stand auf dem Sockel. Nach über 50 Jahren kümmerte sich keiner mehr um die Gräber. Bei den umliegenden Ruhestätten war es nicht anders. Verwilderte Rhododendren, Koniferen und Buchsbaum. Dazwischen meterhohes Unkraut. Wie schnell ein Mensch in Vergessenheit geriet. Eine Schande wegen der alten Büsche.

Der Friedhofsgärtner kletterte wieder auf seinen Bagger und stutzte. Zwischen zwei Sträuchern zog etwas Leuchtendes seine Aufmerksamkeit auf sich. Er sprang zurück auf den frostigen Boden und ging näher. Auf der alten Grabstelle lagen wild verstreut ein Dutzend weiße Rosen. Mohr bückte sich und hob eine der Blumen auf, führte sie zur Nase. Süß. Er hob einige der Stiele auf, ging die paar Schritte wieder zurück und legte sie in den Fußraum seines Baggers. Er startete den Motor und senkte die kleine Schaufel des Baggers in die Erde.

Er kam nur langsam vorwärts. Es war so, als hätten sich eisige Frostfinger um die Wurzeln geschlungen, die sie mit aller Macht in der Erde zu halten versuchten. Mühsam gelang es ihm, Strauch für Strauch aus der Erde zu reißen.

Erst am Nachmittag hatte er die großen Gewächse weitgehend entfernt. Er musste sich beeilen. Wenigstens dieses eine Grab musste er ausheben. Mohr wendete seinen Bagger und steuerte das äußerste Grab an. Sein Blick fiel auf eine einzelne Rose, die noch auf dem Grab lag. Er senkte die große Schaufel und stieß diese in die Erde. Die erste Schaufel Erde lud er seitlich neben dem Grab ab. Erneut grub er die Schaufel in das Erdreich. Hebel nach vorne und die Schaufel fuhr nach oben.

Er stutzte, wischte sich über die Augen. Mit zittrigen Beinen sprang er von seinem Fahrersitz und trat langsam näher an das Grab. Er hatte gehofft, dass er sich getäuscht hatte, doch dann wurde es grausame Gewissheit: Der Bagger musste es hochgerissen haben, der Rest des Körpers steckte noch in der Erde. Heinrich Mohr blickte auf ein freigelegtes, nacktes Bein, welches wie ein Warnschild aus der Erde ragte.

2

29. Januar 2019 (17:00 Uhr)

Mohr saß zusammengesunken in einer Ecke seines kleinen Büros. Mit zitternden Fingern führte er eine Tasse an die Lippen. Er dachte an das Mädchen, und es wollte ihm nicht gelingen, die Bilder aus seinem Kopf zu bekommen. Die leeren Augenhöhlen, die strähnigen, verdreckten Haare. Der Mund des Mädchens war weit aufgerissen, nachdem die Beamten sie komplett freigelegt hatten. Matsch und Blätter hatten sich in der Mundhöhle angesammelt. Er hatte nicht wegschauen können. Das hatte er nun davon.

»Herr Mohr?«

Eine weit entfernte Stimme. Wie durch einen Filter drangen die Worte langsam zu ihm durch. Ihm fehlte die Kraft, seinen Kopf zu heben. Wer waren die Leute, die in seinem Büro aus- und eingingen? Irgendjemand hatte ihm eine alte Decke um die Schultern gelegt. Ein muffiger Geruch nach Erde und Keller drang ihm in die Nase. Sein Blick blieb an seiner verdreckten Hose hängen. Er war in Panik weggelaufen und in den Matsch gefallen. Sein Blick wanderte weiter über den gefliesten Boden. Überall waren dreckige Fußabdrücke. Auf einmal war er unheimlich müde und wollte nur nach Hause.

»Herr Mohr?«

Eine Hand legte sich auf seine Schulter, drückte diese leicht. Ganz langsam hob er seinen Kopf und blickte in ein ihm unbekanntes Männergesicht.

»Herr Mohr, mein Name ist Frank Luther, ich bin Polizeikommissar hier bei der Inspektion Münzenig. Wie geht es Ihnen?«

Er zuckte mit den Achseln und öffnete den Mund, aber kein Ton kam ihm über die Lippen.

»Meinen Sie, wir könnten kurz über Ihren …« Luther stutzte, »… Fund sprechen?« Er war etwas rot geworden.

Mohr straffte seine Schultern und räusperte sich. Dann blickte er dem Polizisten ins Gesicht. Er nickte, langsam. »Ich kann Ihnen nicht viel sagen. C4 stand in dieser Woche auf dem Plan.« Er schüttelte den Kopf. »Wer tut nur so etwas?« Er richtete seinen Blick auf einen undefinierten Punkt.

Luther schwieg eine Weile, dann räusperte er sich. »Das versuchen wir herauszufinden. Sie sagen, dass die Gräber planmäßig heute ausgehoben wurden … ’tschuldigung.« Er griff in seine Jackentasche und fingerte hektisch ein kleines Notizbuch und einen Stift heraus. C4 notierte er. »Wie alt sind denn die Gräber in diesem Abschnitt?«

»Schon über vierzig Jahre. In der Regel werden die Gräber ein Jahr vor Ablauf der Nutzungsdauer gekennzeichnet. Dann haben die Angehörigen Gelegenheit, sich um die Verlängerung zu kümmern. Aber bei diesen alten Gräbern kommt es so gut wie nie vor, dass die noch verlängert werden.« Die Decke rutschte Mohr von seinen Schultern. Er schaute ihr hinterher. Ganz langsam griff er nach dem Stoff und legte sich diesen auf seinen Schoß.

»Ist Ihnen denn vielleicht irgendwas aufgefallen an dem Grab? Wie sah die Oberfläche aus? Aufgewühlt?«

Mohr blickte den Beamten einen Augenblick an, dann schüttelte er den Kopf. »Ich glaub nicht, dass das Mädchen hier erst vor Kurzem vergraben wurde. Bei dem Boden kann es sein, dass die Leiche hier schon Jahre gelegen hat.«

Luther sah Mohr fragend an.

»Wer tut nur so etwas?«, wiederholte Mohr. Er hatte die Ellbogen auf seine Oberschenkel gestützt und sein Gesicht in seine Handflächen gelegt.

»Können Sie mir das mit dem Boden noch einmal erklären?«

»Wie bitte?«, fragte Mohr und hob seinen Kopf. »Torfhaltiger Boden. Ein ganz schöner Mist ist das hier. Viel zu sauer, völlig ungeeignet als Friedhofserde.«

Luther sah ihn fragend an.

»Die Toten verwesen kaum, zu wenig Sauerstoff im Boden. Allerdings hatten wir das Problem bisher nur auf dem neuen Friedhof, wo die Liegezeiten viel kürzer sind. Zum Glück ist mir das aber noch nicht passiert. Ich meine, dass wir da einen wieder ausgebuddelt haben.« Er seufzte, und Luther kritzelte fleißig in sein Notizbuch.

»Und wieso gingen Sie sofort davon aus, dass es sich bei der Toten nicht um einen ordnungsgemäß bestatteten Körper gehandelt hat?«

Mohr wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Hab mir vorher in der Liste die Namen und Geburtsdaten der Grabinhaber angesehen. Mach ich immer. Könnt ja mal sein, dass da jemand liegt, den ich noch von früher her kenn. Ist so ’ne Marotte von mir. In Planquadrat 4 lagen nur alte Leut. Ich mein, der Jüngste ist so um die siebzig gewesen. Und das ausgebuddelte Mädel war doch höchstens zwanzig, würd ich schätzen. Da war mir sofort klar, dass die da nicht hingehört.«

Luther nickte. Er klappte sein Notizbuch zu und schaute aus dem kleinen Fenster des Verwaltungsbüros. Vor dem Gebäude standen zwei Fahrzeuge, eines davon ihr Dienstwagen. Noch zwei Stunden zuvor war das anders gewesen. Nachdem in der Dienststelle in Münzenig Mohrs Notruf eingegangen war, waren er und ein Kollege der Schutzpolizei als Erste vor Ort gewesen. Nach und nach waren dann ihr Vorgesetzter Polizeioberkommissar Heidfeld, die Beamten der Kriminalinspektion aus Montabaur und die Beamten der Spurensicherung des K11 aus Koblenz eingetroffen. Jetzt waren nur noch zwei Kollegen der Spurensicherung vor Ort und sicherten im Scheinwerferlicht die letzten Spuren. Die Leiche hatte der Bestatter schon in die Rechtsmedizin nach Mainz gebracht.

Luther ließ seinen Blick über den kleinen Parkplatz schweifen. Es war dunkel. Nur eine kleine Friedhofslaterne spendete ein spärliches Licht. Zwischen den beiden Autos sah er in etwa zwanzig Metern Entfernung eine Gestalt, die telefonierte. Der Mann ging ein paar Schritte, blieb abrupt stehen, setzte sich ruckartig in Bewegung und gestikulierte wild mit dem Arm. Er beendete das Gespräch und ging mit schnellen Schritten auf das Verwaltungsgebäude zu. Vom Schein der Laterne erfasst, erkannte Luther ihn. Ein Kollege des Rauschgiftkommissariats K3 aus Montabaur. Wütend kickte der Mann einen kleinen Stein beiseite. Intuitiv trat Luther einen Schritt vom Fenster zurück.

Münch, schoss es ihm durch den Kopf, Alexander Münch. Unangenehmer Kollege. Arrogant. Bildete sich was darauf ein, dass er mit der sogenannten Westerwälder High Society dicke war. Münch hatte ihn immer ignoriert, so getan, als wenn er ihn nicht kennen würde, wenn sie sich zufällig über den Weg liefen. War ihm wahrscheinlich peinlich, dass er nur bei der Polizei arbeitete.

Mohr erhob sich schwerfällig und riss Luther damit aus seinen Gedanken. »Ich will nach Hause gehen.« Er ignorierte die Decke, die erneut von seinen Beinen rutschte und auf den Boden fiel. In sich zusammengesunken, ging er auf die Tür zu.

Luther war unsicher, ob er den Mann gehen lassen konnte. Er sprang auf und folgte Mohr nach draußen. Nachdem Mohr hinter ihnen zugesperrt hatte, ging er grußlos davon.

3

29. Januar 2019 (17:30 Uhr)

Theo Herrmann lenkte den schwarzen Porsche Cayenne viel zu schnell die Einfahrt hinauf. Der Kies spritzte, als er den Wagen vor den Doppelgaragen abbremste. Mit einem Knall schlug er die Fahrertür zu und hastete die Treppenstufen zum Anbau hinauf. Zehn Minuten vorher hatte er den Anruf Münchs erhalten und sofort die Baustelle verlassen. Er musste allein sein, seine Gedanken sortieren. Nachdenken. Susanna war gefunden worden. Münch war sich absolut sicher. Hatte wohl sogar einen Blick auf die Leiche werfen können.

Herrmanns Hand zitterte, als er die Tür zu seiner Wohnung aufschloss. Noch auf dem Weg in die offene Küche riss er sich die Krawatte vom Hals. Dann öffnete er einen der oberen Küchenschränke und griff nach dem Whiskey. Der Stöpsel der Karaffe fiel krachend beim Einschenken in das Glas. Er fischte diesen mit Zeigefinger und Daumen heraus und ließ ihn klirrend auf die Küchenbar fallen, dann setzte er das Whiskeyglas an und leerte es mit einem Zug. Normalerweise trank er keine harten Sachen. Der alte Single Malt stand schon seit Jahren unangetastet im Schrank. Ein Schauder ging durch seinen Körper, die Flüssigkeit brannte in seiner Kehle, doch er schenkte sich noch einen zweiten nach. Er leerte auch diesen in einem Zug und wurde langsam ruhiger.

Er dachte an seinen Vater und fragte sich, ob dieser schon Bescheid wusste. Er zuckte zusammen. Zwei Arme hatten sich von hinten um seinen Oberkörper geschlungen. Er spürte den Kopf seiner Frau an seinem Rücken.

»Du bist früh. Gab’s Ärger?«

Herrmann atmete hörbar aus und schenkte sich nach.

»Wo sind die Kinder?«

»Spielen ausnahmsweise friedlich in ihren Zimmern. Der Babysitter ist da, wir können zeitig los. Willst du mir erzählen, was los war?«

Herrmann nahm noch einen Schluck, drehte das Glas in den Händen.

»Das Übliche, Ärger auf der Baustelle, ich will dich nicht langweilen.«

Er trat einen Schritt nach vorne und zwang so seine Frau, ihn aus der Umarmung zu befreien. Er registrierte, dass sie sich schon umgezogen und mehr als sonst geschminkt hatte.

Judith Herrmann verschränkte die Arme vor ihrer Brust. »Was ist los?«

»Ich kann heute Abend nicht.«

»Wie bitte?«

»Entschuldige«, Herrmann trat einen Schritt auf seine Frau zu, fasste sie an den Schultern und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich muss noch mal weg. Bin nur noch mal gekommen, um mit Vater zu sprechen … und ein paar Pläne zu holen.«

»Jetzt noch, das ist nicht dein Ernst. Kann das nicht bis morgen warten?«

Herrmann verschwand im Schlafzimmer, und seine Frau folgte ihm. Sie setzte sich aufs Bett und beobachtete ihren Mann, der sein Hemd gegen ein Sweatshirt und seine Anzughose gegen eine Jeans eintauschte.

»Du hast mir versprochen, wenn die Kinder da sind, würdest du weniger arbeiten.« Herrmann warf sein Hemd in eine Ecke.

»Judith, bitte, nicht heute Abend!«

»Wann denn, wir sehen uns ja kaum noch? Wenn du nachher kommst, schlafe ich schon, und morgens früh bist du schon aus dem Haus.«

»Nicht jetzt.« Herrmann warf die Tür des Schrankes mit einem Krachen zu und ging aus dem Schlafzimmer.

Wieder folgte seine Frau ihm. »Meinst du, ich bin in dieses Kaff gezogen, um hier zu versauern?«

Herrmann war abrupt stehen geblieben und drehte sich langsam um. Seine Augen waren zusammengekniffen, wie in Zeitlupe hob er seinen Zeigefinger und richtete diesen drohend auf seine Frau. »Nicht-jetzt-Judith.« Für Sekunden fixierten sich die Eheleute. Dann hörten sie Geschrei aus dem Kinderzimmer. Theo Herrmann machte auf dem Absatz kehrt, lief die Treppe hinunter und verließ das Haus. Die Haustür fiel mit einem Krachen ins Schloss.

Für einen Moment blieb er unschlüssig stehen; blickte auf das Haupthaus rechts von ihm, in dem sein Vater und seine Mutter lebten. In einem der oberen Fenster brannte Licht. Er ging langsam die Stufen des Anbaus hinunter und wendete sich dem Gebäude zu. Dann überlegte er es sich anders, zog sein Handy aus der Jackentasche und scrollte seine Kontakte durch. Mit seinem Vater konnte und wollte er jetzt nicht reden. Noch nicht. Münch würde er nachher noch im Spiegel treffen.

M. Sein Finger tippte den Kontakt an. Die Nummer war alt. Schon Jahre hatte er diese nicht mehr gewählt. Er zögerte, dann drückte er die Taste. Schon nach dem ersten Klingeln hörte er die altbekannte Stimme:

»Mattner?«

4

29. Januar 2019 (20:00 Uhr)

Die Leiche war nach der Freigabe durch die Spurensicherung in das rechtsmedizinische Institut an der Universität Mainz gebracht worden.

Gegen 22:00 Uhr reckte Mertin, einer der beiden Gerichtsmediziner, seine steifen Glieder. Er hatte mit der inneren Leichenschau begonnen, der Brustkorb des Mädchens lag geöffnet vor ihm. Seine Augen tränten, und er musste gähnen. Sein Kollege stand an einem der Tische und wog die mumifizierten Innereien des Mädchens. Mertin beugte sich wieder über den Tisch und begann den Unterleib des Mädchens zu untersuchen. Er stutzte. Vorsichtig tasteten sich seine Hände weiter. Er extrahierte den Klumpen und trug seinen Fund zu seinem Kollegen. Beide blickten auf das verschrumpelte Etwas. Mertin seufzte. Er hatte mit einmal das Gefühl, frische Luft zu brauchen. Er ging zum Mülleimer, streifte seine glitschigen Gummihandschuhe von den Fingern und ließ diese in den Behälter fallen. »Ich zieh mir noch schnell einen Kaffee.«

Mit seinem Ellbogen stieß er die Schwingtür zum Vorraum auf, fischte danach eine Packung Zigaretten aus einer Schublade seines Schreibtisches und stand kurz darauf vor dem Kaffeeautomaten auf dem Flur. Um diese Uhrzeit war das Gebäude menschenleer. Er war in Gedanken und wollte gerade ein Fünfzig-Cent-Stück in den Schlitz werfen, als er in seinem Rücken eine Bewegung wahrnahm, die ihn zusammenfahren ließ. Im ersten Moment dachte er an den Beamten der Soko, der mit der Leiche hergekommen war und der sich irgendwo im Gebäude aufhalten musste. Aber Münch trat aus dem Halbschatten auf ihn zu. Mertin hatte ihn bei früheren Obduktionen schon einmal gesehen.

»Sie haben mich aber …«

»Verzeihung. Ich wollte Sie nicht erschrecken.« Münch hob entschuldigend die Hände. »Das ist jetzt aber Glück, dass ich Sie treffe«, sagte er. »Ich war in der Nähe und da dachte ich, ich besuch mal den Kollegen und frag mal nach, ob Sie schon irgendwelche Ergebnisse wegen des Mädchens vorliegen haben.«

Mertin war irritiert. »Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass das Mädchen wahrscheinlich keines natürlichen Todes gestorben ist«, sagte er. Er registrierte, dass die Gesichtszüge Münchs einen leicht genervten Ausdruck annahmen. »Wissen Sie, was das Faszinierende an Torfleichen ist?«

Münch zuckte mit den Schultern.

»Die Leichen sind fast so gut erhalten, als wären sie erst vor Kurzem verstorben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Mädchen an dem Abend eine Pizza mit Schinken und Ananas gegessen hat. Ist das nicht erstaunlich?«

»Und gibt es vielleicht noch weitere Erkenntnisse außer der Pizza?«

Der Mediziner glaubte, in der Stimme des Polizisten ein leichtes Zittern zu vernehmen. Er blickte Münch fragend an. »Nach einer ersten Einschätzung gehe ich weiter davon aus, dass die schwere Kopfverletzung, entweder durch einen Schlag oder einen Sturz, höchstwahrscheinlich mitursächlich für den Tod des Mädchens war.«

»Mitursächlich?«

»Wir haben viel Erde und Dreck in den Lungen des Mädchens gefunden. Zu viel Erde, als dass man davon ausgehen könnte, dass diese post mortem in die Lungenwege des Mädchens gelangt sind.«

Münch schüttelte langsam den Kopf. »Das heißt, Sie wollen damit sagen …?«

»… dass das Mädchen nicht tot war, als es auf dem Friedhof begraben wurde«, beendete Mertin den Satz.

Um Münchs Mund zuckte es leicht. »Das ist wirklich kein schöner Tod«, sagte er und fischte gedankenverloren seine Zigaretten aus seiner Jacke. Sein Blick war auf einen imaginären Punkt in der Ferne gerichtet.

»Für wahr«, sagte Mertin und wandte sich zum Gehen. Die Soko würde seinen weiteren Bericht abwarten müssen.

Schon fast an der Tür wurde er noch einmal durch die Stimme Münchs zurückgehalten: »Ich hätte da noch mal eine ganz … ganz allgemeine Frage?«

Mertin hielt in der Bewegung inne.

»Wie ich sie verstanden habe ist der Boden ein sehr guter Konservator aller möglichen Substanzen?«

Mertin nickte.

»Wie sieht es da beispielsweise mit Körperflüssigkeiten aus?«

»Körperflüssigkeiten? Woran denken Sie? Blut?«

»Zum Beispiel.«

Mertin blickte den Beamten an und versuchte, den Sinn seiner Frage zu ergründen. »Blut wird zwar auch in torfhaltigem Boden fest, aber durch den Sauerstoffmangel im Boden gut konserviert. Reste davon sind zumindest in schmieriger, gelber Form noch feststellbar.« Er wendete sich wieder zum Gehen. »Ich wünsche ihnen noch einen guten Abend«, sagte Mertin.

»Und wie sieht es mit Sperma aus?«

»Sie meinen, ob das Mädchen vor ihrem Ableben Geschlechtsverkehr hatte?«

»Wenn das überhaupt noch feststellbar ist, vielleicht bekämen wir so den Hinweis auf einen Freund …?«

Mertin schüttelte den Kopf. »Nein, das ist nicht mehr feststellbar. Aber es gibt sicher einen anderen Weg einen möglichen Freund festzustellen«, sagte er und musste feststellen, dass es ihm Vergnügen bereitete, sein Gegenüber zu ärgern. Münchs Mundwinkel zuckten wieder leicht. Mertin fischte die Packung Zigaretten aus seiner Kitteltasche, um sie im nächsten Augenblick wieder in dieser verschwinden zu lassen und drehte sich um.

»Was wollen Sie damit sagen?«, rief ihm Münch hinterher.

Mertin hatte die Klinke zum Vorraum seines Labors bereits gedrückt. Ohne sich noch einmal umzuwenden sagte er:

»Dass das Mädchen schwanger war, das will ich damit sagen.«

5

29. Januar 2019 (22:30 Uhr)

Münch raste über die Landstraße Richtung Münzenig. Es war kalt, und die Temperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt. Glättegefahr. Münch drückte das Gaspedal weiter durch und hämmerte immer wieder mit der flachen Hand auf das Lenkrad. Seine Gedanken rasten. Diese Schlampe! Er hatte schon Jahre nicht mehr an seine ehemalige Mitschülerin gedacht. Jetzt tauchte sie wieder auf. Einfach so aus dem Nichts. Aber das sah ihr irgendwie ähnlich. Schon zu Lebzeiten hatte sie nur Ärger gemacht. Ihn angemacht und dann von sich geschubst. Hatte ihn ausgelacht. Auf einmal Fräulein Rührmichnichtan. Aber er hatte es ihr gezeigt, hatte ihr gegeben, was sie verdient hatte. Woher sollte er wissen, dass die Fotze schwanger war?

Münch merkte, dass ihn der Gedanke an damals erregte. Er griff in die Innentasche seines Sakkos und fischte nach dem kleinen Tütchen. Das Plastik zwischen seinen Fingern gab ihm ein gutes Gefühl. Er liebte seine Arbeit beim K3. Schon von Weitem sah er die rot blinkende Leuchtreklame und verlangsamte die Geschwindigkeit. Wie immer stellte er den Wagen hinter dem Haus, versteckt von der Straße, ab und ging durch den Hintereingang. Seine Augen brauchten einen Moment, um sich an das schummrige Licht zu gewöhnen. Zielgerichtet ging er an mehreren Türen vorbei, bis zu dem kleinen Barraum. Vorsichtig spähte er hinein und sah, dass einige Nischen besetzt waren. Er gab der Frau hinter dem Tresen ein Zeichen und ging dann zurück zu der Tür mit der Aufschrift Privat. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, riss er sich die Jacke vom Leib und schüttete hektisch den Inhalt des Plastiktütchens auf dem Glastisch aus. Aus dem Puder formte er mit einer Scheckkarte zwei dünne Linien. Danach wurde er ruhiger. Er ließ sich in den ledernen Sessel fallen und löste den Gürtel seiner Hose. Kurz schloss er seine Augen und sah das Gesicht von Susanna vor ihm auftauchen. Er öffnete seine Augen und blickte in das Gesicht einer ihm unbekannten jungen Frau. Münch richtete sich langsam auf, griff in die Nackenhaare des Mädchens und drückte dieses gewaltsam nach unten. Das Mädchen sank vor ihm auf die Knie.

»Das wurde auch langsam Zeit«, sagte er und öffnete den Reißverschluss seiner Hose.

6

30. Januar 2019 (4:45 Uhr)

Ein Klingeln wie durch Watte. Wo war ich? Zu oft war ich in fremden Betten aufgewacht. Kopfnebel. Langsam erkannte ich einige mir vertraute Gegenstände. Also war ich wohl in der Nacht noch nach Hause gegangen. Nach diesem unsäglichen Date, viel zu viel Wein und diesem grässlichen Kerl, der mich den ganzen Abend von wegen Scheidung und Biest von Ex-Ehefrau vollgesülzt hatte. Mir wurde übel. Gleichzeitig stieg eine Welle von Scham in mir auf. Wie konnte ich nur!

Der Sex war so mäßig gewesen wie der Kerl selbst. Aber was hatte ich erwartet? Auch der Alkohol hatte es nicht schöner machen können. Und davon hatte ich reichlich. Schließlich hatte ich allen Grund gehabt, mich zu betrinken. Wie war ich nur in dieser abgefuckten Bar gelandet? Als der Kerl auch noch hinterher in sein Kissen weinte, hatte es mir gereicht. Nicht einmal zwei Minuten hatte ich gebraucht, um meine Sachen zusammenzuraffen und dieses erbärmliche, IKEA-möblierte Appartement irgendwo in Derendorf zu verlassen. Die Frau hatte wohl alles behalten: die Kinder, das Haus, den Hund und auch die Selbstachtung ihres Ex-Ehemannes.

Wieder klingelte es. Ich tastete nach dem Lichtschalter. Er hatte sich versteckt, irgendwo zwischen Kopfteil und Bilderrahmen. Panik stieg in mir auf. Endlich. Ich musste meine Augen schließen. Explosionsartige Lichtblitze. Gleichzeitig setzte der Schmerz in meinem Kopf ein. Klingeln. Ich stieg aus dem Bett und ging auf die Knie, wühlte mich durch Unterwäsche, T-Shirts und Pullover. Endlich ertastete ich das Gehäuse des Telefons und registrierte das Blinken für bereits verpasste Anrufe. Klingeln. Kurz kam mir der Gedanke, dass es dieser Schwachkopf von vorhin sein könnte. Ich hatte Schwierigkeiten, die kleine, grüne Taste zu finden.

»Hallo?«

Nichts.

»Hallo?«

Atmen.

»Hallooo?« Mein Mund war trocken. Wut stieg in mir auf.

»Hier ist Matthias … äh … Mattner.«

Matthias. Ich erkannte die Stimme sofort. Selbst nach so vielen Jahren. Etwas tiefer, als ich sie in Erinnerung hatte. Mein Herzschlag verdoppelte sich. Freude oder Furcht? Wie viele Jahre hatte ich auf diesen Anruf gewartet? Wie oft hatte ich den Hörer in die Hand genommen und wieder aufgelegt? Ich war unfähig, etwas zu erwidern. Tausend Fragen, ich konnte nicht eine formulieren. Ich hörte ein Schluchzen.

»Susanna ist gefunden worden.«

7

30. Januar 2019 (9:00 Uhr)

Wackelig trat ich mit einem Kaffee und einer notdürftig gepackten Tasche auf die Straße. Nach dem Anruf war ich zuerst wieder zurück unter die Bettdecke gekrochen und hatte versucht, mich unsichtbar zu machen. Dann hatte ich auf der Bettkante gesessen, unfähig aufzustehen. Wie lange ich dort bewegungslos gesessen hatte, kann ich nicht mehr sagen.

Zu allem Unglück hatte es in der Nacht ein bisschen geschneit. Der erste Schnee in diesem Jahr. Wie Puderzucker lag eine feine Schicht auf allem. Ich tapste mit meinen glatten Lederschuhen auf mein Auto zu. Ohne darüber nachzudenken, hatte ich mich gekleidet, als würde ich in mein Büro fahren wollen. Mein Büro! Ein bitterer Geschmack bildete sich in meinem Mund. Mir war immer noch leicht schwindlig, und ich war mir sicher, noch Restalkohol im Blut zu haben. Einen Augenblick blieb ich unentschlossen vor meinem Auto stehen und krallte die Fingernägel in die Dachrinne meines Minis. Ich fühlte mich erbärmlich und hatte plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.

Ich inhalierte die kalte Luft wie den Rauch einer Zigarette und fühlte einen stechenden Schmerz in der Lunge. Wie eine Schraubzwinge legte sich etwas um meinen Brustkorb und ließ Panik in mir hochsteigen. Hilflos legte ich mir den Schal auf den Mund und atmete die Luft durch den Stoff. Langsam beruhigte ich mich. Um mich herum war es still. Nur der Schnee knisterte. Ich befreite die Frontscheibe mit einem Eiskratzer von Schnee, schloss den Wagen auf und stieg ein. Mit klammen Fingern ließ ich den Motor an, fuhr langsam durch die ruhige Anliegerstraße und versuchte, ein Gefühl für den neuen Straßenbelag zu bekommen. Die Scheiben beschlugen von innen und nahmen mir die Sicht. Mit der Handfläche schmierte ich über das Glas. Ich kam aus einer Gegend, in der man Schnee gewohnt war. Hier in der Stadt hatte er die Angewohnheit, die meisten wieder zu Fahranfängern zu machen.

Schon nach wenigen Metern wurde ich mutiger, ignorierte die Rutschgefahr und drückte das Gaspedal tiefer durch. Ich ließ die ruhigeren Straßen hinter mir und lenkte kurz darauf meinen Mini auf den Autobahnzubringer. Erwartungsgemäß staute sich der Verkehr um diese Zeit schon. Der Schnee machte alles noch schlimmer. Normalerweise brauchte ich für die Fahrt in den Westerwald eineinhalb Stunden. Normalerweise. Ich stellte das Gebläse von der Frontscheibe auf meine Füße, stürzte den Rest lauwarmen Kaffee herunter und fädelte mich in den schleichenden Verkehr ein.

Susanna. Der Name versetzte mir einen Stich und drückte mir für einen Moment wieder die Luft weg. Ich merkte, wie mir kalter Schweiß ausbrach. Seit Jahren hatte ich nicht an sie denken müssen. Wie lange war das alles her? 24 Jahre. Ich sah die Hundestaffeln, die Polizeiautos, die durch unser Dorf rasten, die Nachbarn, die mit ausdruckslosen Gesichtern durch die Gegend schlurften. Ein Gesicht tauchte vor mir auf. Das Bild war an den Rändern schon ausgefranst, undeutlich zu erkennen. Ein schönes Gesicht. Slawischer Typ: etwas breiter. Hohe Wangenknochen, Mandelaugen. Und dann die langen, dichten, blonden Haare. Mein Blick fing sich im Rückspiegel und ich seufzte. Fuhr mir mit meinen Fingern durch meine dünnen Haare. Ich legte Susannas Foto zurück in meine Kopfschublade und stellte das Radio lauter. Es hatte wieder leicht angefangen zu schneien. Kilometer für Kilometer kämpfte sich mein Auto durch einen dünnen, weißen Vorhang.

Zehn Kilometer vor meinem Ziel fuhr ich eine Raststätte an, um mir einen frischen Kaffee zu holen. Mit jedem Kilometer, den ich mich meinem Ziel genähert hatte, hatten sich Zweifel aufgebaut. Ich verspürte keine Eile mehr. Wahrscheinlich war das hier sowieso ein Riesenfehler. Warum war ich nur so kopflos von zu Hause weggefahren? So ein Irrsinn! Was konnte ich nach all den Jahren denn tun?

Entgegen meinem ursprünglichen Vorhaben, mir nur einen Kaffee für die Fahrt zu holen, setzte ich mich an einen der hinteren Tische in der Raststätte. Außer mir saßen nur noch zwei Männer – wahrscheinlich Fernfahrer – an einem der Tische und nahmen ihr Frühstück zu sich. Die Bedienung hinter der Theke sah so aus, als hätte sie vor fünf Minuten noch im Bett gelegen. Übellaunig sah sie mich an, als ich sie um ein zweites Tütchen Zucker bat.

Ich verlor jegliches Zeitgefühl, blieb einfach sitzen und starrte hinaus aus dem Fenster und auf die fallenden Schneeflocken. Mechanisch bohrte ich meinen Fingernagel in meinen Unterarm und erschrak, als ich feststellen musste, dass ich eine frische Narbe wieder aufgeritzt hatte. Seit meinem Weggang von Rovells und der Sache mit Helge war es wieder schlimmer geworden.

Die Männer waren längst verschwunden, neue Gäste waren gekommen. Ich brachte meine Tasse nach vorne und schlang meinen Schal zweimal um den Hals. Schnell fischte ich eine Serviette von der Theke, die ich auf meinen Unterarm drückte. Dann trat ich wieder nach draußen in die Kälte. Ich fluchte, da die Scheiben meines Autos wieder zugeschneit waren. Mit der Handkante wischte ich den Schnee von den Seitenfenstern und stieg ein. Die Scheibenwischer schaufelten die Frontscheibe frei, während ich mich wieder in den laufenden Verkehr einfädelte. So fuhr ich die letzten Kilometer mit kreisenden Gedanken durch aufwirbelnde Schneeflocken. Dazwischen nur rote Rücklichter und kriechende LKW.

Ich war ein Kontrollfreak. Meine Tage waren durchgetaktet. Was machte ich hier? Kontrolle war Sicherheit. Fehlende Kontrolle machte mir Angst.

Münzenig. Das Hinweisschild mit dem Namen meines Heimatdorfes ließ mein Herz bis zum Hals schlagen. Ich versuchte die Panik wegzuatmen und schalt mich innerlich einen Narren. Ich nahm die nächste Ausfahrt und steuerte durch die Straßen, bis vor das Haus meiner Schwester. Zu schnell nahm ich den zitternden Fuß von der Kupplung, so dass das Auto einen Satz nach vorne machte und ich den Motor abwürgte. Schwach legte ich meine Stirn auf das Lenkrad.

8

Januar 1995

Es hatte ungewöhnlich viel geschneit in diesem Jahr. Friderike stand zu dieser Zeit kurz vor dem Abitur und war mit ihrer Stufe als einzige von der Schneefrei-Regelung ausgenommen. Ich hörte sie fluchen, als sie morgens das Haus verließ und die Tür knallte, während ich mich noch einmal in das warme Plumeau kuschelte. Ich verspürte Schadenfreude und Genugtuung. Sozusagen eine kleine Entschädigung für die Tatsache, dass meine Schwester in naher Zukunft diese lästige Schule und dieses unsägliche Kaff würde hinter sich lassen können. Ich beneidete und hasste sie zugleich. Auch konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass Friderike bald nicht mehr da sein würde. Ihre Beteuerungen, dass ich sie jederzeit besuchen könne, waren nur ein schwacher Trost. Ich hatte noch die komplette Oberstufe vor mir. Drei Jahre kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Zumal sich mir zu dieser Zeit nicht erschloss, warum ich überhaupt Abitur machen sollte. Zur Verärgerung meiner Eltern trug ich mich mit dem Gedanken, die Schule nach der zehnten Klasse abzubrechen und eine Lehre zu machen. Ich stellte mir vor, dass Friderike und ich eine kleine Zweizimmerwohnung in Köln beziehen könnten, wo wir die Nächte zum Tag machen, uns auf coolen Unipartys rumtreiben und auf alles und jeden scheißen würden, der uns in die Quere kam.

Es machte mich wahnsinnig, wenn Friderike über meinen Plan nur mitleidig lächelte. Verständlicherweise hatte sie keine Lust, sich eine drei Jahre jüngere Klette ans Bein zu hängen. »Du kannst ja nach deinem Abi nachkommen«, tröstete sie mich und strich mir herablassend mit dem Handrücken über die Wange. Ich wollte nicht nachkommen. Keinen Tag wollte ich warten. Wollte auch meinen Koffer und meine Weichholzmöbel mit auf den Umzugswagen laden. Ich fühlte mich schon jetzt verlassen, betrogen, hintergangen. Verrat war das Thema, das mich in diesen Wintermonaten begleitete. War es da nicht ein seltsamer Zufall, dass wir zu dieser Zeit das Nibelungenlied im Deutschunterricht durchnahmen?

Ich litt unsägliche Qualen und hatte das Gefühl, dass ein Auszug Friderikes unser beider Leben verändern und einen unüberwindlichen Keil zwischen uns treiben würde.

9

30. Januar 2019 (9:00 Uhr)

Windeck schreckte hoch, als er das Müllauto hörte. Die Mülltonnen wurden scheppernd in das Innere des Entsorgungsfahrzeuges gekippt und dann zurück an den Straßenrand geschubst. Er hatte verschlafen. Fluchend warf er die Bettdecke zur Seite und sprang aus dem Bett. Gähnend fuhr er sich durch die verwuselten Haare und schlurfte zur Kaffeemaschine. Er fror und spielte kurz mit dem Gedanken, umzudrehen und in die verlockende Wärme seines Federbettes zurück zu kriechen. Schröder, der auf dem Flokati neben der erkalteten Heizung im Wohnzimmer lag, sah ihn verschlafen an und gähnte. Mühsam kam er auf seinen Pfoten zum Stehen. Niemand wusste, wie alt der Hund war. Er hatte schon etliche Jahre im Tierheim ein trübseliges Dasein gefristet, bevor Windeck und seine Ex Sophie den Riesenmischling dort rausgeholt hatten. Mittlerweile war er um die Schnauze fast völlig ergraut und stank erbärmlich aus dem Maul. Windeck strich Schröder über den Kopf und machte sich auf den Weg ins Bad.

Eine halbe Stunde später, nach einer ausgiebigen Dusche und zwei Tassen Kaffee, parkte Windeck vor der Redaktion des Westerwälder Tagesboten, einem alten Fachwerkhaus aus der Jahrhundertwende. Wie fast alle Gebäude in dieser Gegend hatte es in der Vergangenheit irgendwann einmal eine Keramikwerkstatt beherbergt. Das krumme Gebäude eignete sich als Redaktion, wie sich ein Loft als Verkaufsraum für Bastelzubehör eignete: Fünf Büros hatte man in die kleinen, niedrigen Räume gequetscht. Daneben befanden sich im Erdgeschoss noch eine kleine Teeküche, in der man kaum treten konnte, ein Abstellraum mit Kopierer, ein kleiner Besprechungsraum und ein WC. Die Druckerei hatte man notgedrungen an den Rand des Dorfes verlegen müssen.

Die überdimensionierte Uhr in der Eingangsdiele zeigte schon nach neun an, als er auf die kleine Treppe zusteuerte, um sich möglichst unauffällig in seinen Arbeitsraum im ersten Stock zurückzuziehen. Als er an den ersten leeren Büros vorbeikam, beschlich ihn ein ungutes Gefühl. Auch in der zweiten Etage fand er nur leere Büros vor. Erst in dem kleinen Besprechungsraum, einem umfunktionierten Lagerraum am Ende des Ganges, wurde er fündig. Als er in den Raum trat, richteten die Mitarbeiter Krause, Wenk, Kampmann, sowie sein Chef Neubauer ihre Blicke auf ihn.

»Herr Windeck, es ist erfreulich, dass Sie es an diesem schönen Wintermorgen trotz klirrender Kälte und Schnees geschafft haben, ihren Weg in unseren kleinen, bescheidenen Verlag zu finden.«

Windeck verkniff sich eine Antwort, quetschte sich in den Raum und setzte sich auf den einzigen freien Stuhl.

»Ich hoffe es stört Sie nicht, dass wir schon mit unserer Dienstbesprechung begonnen haben. Wenn Sie es geschafft hätten, einmal in ihre Mails zu schauen, hätten sie vielleicht mitbekommen, dass unsere Besprechung vorverlegt wurde.«

Windeck wollte etwas erwidern, doch der Chefredakteur hatte abwehrend seine Hand erhoben. Für Sekunden legte sich eine verlegene Stille über die Anwesenden. Neubauer schaute mit zugekniffenen Augen auf Windeck. Für Sekunden hatte es den Eindruck, als würde sein Chef explodieren. Stattdessen atmete er tief durch und schnippte Windeck ein Foto über die Länge des Tisches zu. Windeck bremste die Fahrt durch seine Handfläche. Als er die Hand wegnahm, musste er schlucken.

Er starrte auf den verdrehten, mit Dreck verschmierten Frauenkörper. Das Gesicht der Frau war aufgrund der Erde nicht zu erkennen. Ein paar lange Haarbüschel ragten aus den Dreckklumpen heraus. Am Bildrand war noch ein Stück eines großen Baggerrades zu erkennen. Windeck blickte auf Neubauer.

»Die Leiche wurde gestern am frühen Abend auf dem Zentralfriedhof ausgegraben. Das Grab sollte für eine Bestattung ausgehoben werden.«

Windeck war enttäuscht. Nicht schon wieder eine Geschichte über irgendeine Tote, die schon seit Jahrzehnten verstorben, durch die besondere Bodenbeschaffenheit gut erhalten, und nun versehentlich ausgegraben worden war, dachte Windeck. Die Story war genauso tot, wie die Ausgegrabene es war.

Windeck gähnte und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Und deshalb haben Sie heute Morgen alle so früh zusammengetrommelt?« Er fingerte sein Handy aus seiner Hosentasche und schaute auf das Display. Keine Nachricht. Ob er der Kleinen, die er letztens in der Kneipe kennen gelernt hatte, eine WhatsApp schicken sollte? Eigentlich war sie etwas jung gewesen. Schon wieder eine Keramikstudentin. Höchstens 21.

Er wurde durch die Stille aus seinen Gedanken gerissen. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet.

»Oh …’tschuldigung. Hab ich was verpasst?«

»Es reicht!« Neubauer war aufgesprungen. Mit einem Zeigefinger, der wie eine Speerspitze ausgerichtet war, zeigte er auf Windeck. »In mein Büro! Die anderen machen sich an die Aufgaben, die wir eben verteilt haben.« Die alte Holztür vibrierte im Rahmen, als er diese wütend hinter sich zuwarf.

Peinlich berührt blieben die Anwesenden für Sekunden reglos sitzen. Dann, wie auf ein geheimes Signal, kam Bewegung in die Runde. Krause und Kampmann rafften ihre Notizen zusammen und vermieden es, einander anzusehen. Wenk hingegen ließ sich noch etwas Zeit und fixierte Windeck über den Tisch hinweg. Er klappte seinen Notizblock zu und verschraubte seinen Füllfederhalter. Dann lehnte er sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Er blickte Windeck amüsiert an: »Du riechst eine gute Story noch nicht mal, wenn sie direkt vor deiner Nase liegt. Deine Arroganz wird dir noch mal das Genick brechen!«

Windeck war ganz langsam aufgestanden. Er schüttelte seinen Kopf, hakte seine Daumen in die tiefliegenden Hosentaschen seiner Jeans und grinste. Wenk starrte auf die breite Schrift von Windecks Boxershort: Calvin Klein.

Windeck folgte seinem Blick. Er wusste, dass der Ältere seinen Kleidungsstil als Provokation empfand. Für Sekunden fixierten sich die Beiden. Unkontrolliert entglitten dem Älteren die Gesichtszüge und verselbständigten sich. Ein Auge zuckte, und belustigt registrierte Windeck, wie sich sämtliche Falten in Wenks Gesicht zu verselbstständigen schienen.

Krause und Kampmann, die immer noch im Raum gesessen hatten, sprangen gleichzeitig auf. »Dann woll’n wir mal«, entschuldigte sich Kampmann und drückte sich an der Wand entlang in Richtung Tür. Krause sah zu Boden und folgte ihm. Als sein Blick kurz vor Verlassen des Raumes dem von Windeck begegnete, versuchte er diesem ein Zeichen zu geben. Windeck zwinkerte zurück.

Nachdem alle den Raum verlassen hatten, zögerte Windeck einen Augenblick, dann sah er Wenk direkt in die Augen, schüttelte den Kopf und verließ den Raum.

Hinter der Tür, in der niedrigen Diele blieb er kurz stehen. Dann verwarf er den Gedanken wieder, sich unten noch einen Kaffee zu holen, und ging die paar Schritte bis zum Anfang des Ganges. Ohne anzuklopfen betrat er das Büro von Neubauer und ließ sich ihm gegenüber in den Besucherstuhl fallen.

Neubauer hatte ihn bereits erwartet. Seine Ellbogen hatte er auf seinen Schreibtisch gestützt und seine Fingerspitzen aneinandergelegt. Über den Rand seiner Brille hinweg musterte er ihn. Es vergingen einige wortlose Sekunden, in denen Windeck unbeeindruckt einfach nur zurückschaute.

Neubauer räusperte sich. »Wissen Sie eigentlich, dass es nur wenige schaffen, auf der Henri-Nannen-Schule aufgenommen zu werden?«

Windeck lehnte sich zurück.

»Ich habe nie verstehen können, warum Sie nach der Ausbildung in Hamburg hier bei uns angefangen haben. Journalisten von Ihrer Schule gehen zu den Top-Zeitungen, Fernsehanstalten, Presseabteilungen aber doch nicht zum Westerwälder Tagesboten.« Neubauers Stimme war mit jedem Wort lauter geworden. Boo-tenn! Das T spuckte er Windeck entgegen. Durch ein Wippen seines Oberkörpers gab er jedem Wort zusätzlichen Schub. »Aber, auch wenn ich Sie für einen sehr guten Journalisten halte…«,

»Sie feuern mich?«, unterbrach ihn Windeck. Er war weder überrascht noch enttäuscht, eher ungeduldig. Wenn er ehrlich war, war ihm die Antwort egal. Er würde eine Nacht darüber schlafen und sich dann überlegen, was er als Nächstes tun würde. Vielleicht war dies der Schub, der ihm fehlte. Es gab immer eine Lösung.

»Für dieses Mal haben Sie noch Glück gehabt.« Neubauer hob den Zeigefinger und richtete diesen auf den Kopf des jungen Kollegen. »Seien Sie gewarnt. Reißen Sie sich am Riemen oder Ihre Tage hier beim Westerwälder Tagesboten sind gezählt.« Neubauer holte tief Luft.

Windeck wollte sich gerade erheben, als ihn die Worte seines Chefs noch einmal zurück in den Sitz drückten.

Neubauer legte erneut das Foto der Leiche auf den Tisch. »Eigentlich sollte ich Ihnen die Story nicht geben. Wenk hat sich geradezu den Arm ausgerissen, die Geschichte schreiben zu dürfen.«

Windeck hatte beschlossen, jetzt besser nichts mehr zu sagen.

»Das Foto ist mir von meinem Sohn zugespielt worden. Der kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt, und der kennt jemanden, der eine Ausbildung bei der städtischen Friedhofsgärtnerei macht.« Neubauer schaute Windeck triumphierend an. Als dieser nur die Augenbrauen nach oben zog, fuhr er fort: »Das Grab, in dem die Tote noch ziemlich gut erhalten gefunden wurde, ist seinerzeit für einen Clemens Altroth gekauft worden. Die Überreste von Altroth hat man mittlerweile auch gefunden.«

Windeck war aufgesprungen und fischte das Foto vom Schreibtisch seines Chefs. Er wendete seinen Blick nicht von der Aufnahme: »Weiß man schon etwas?«

Neubauer schüttelte den Kopf. »Wie gesagt, wir dürften das Foto gar nicht haben. Irgendeiner der Auszubildenden in der Friedhofsgärtnerei hat wohl sein Handy draufgehalten. Die Polizei hat noch nichts an die Öffentlichkeit gegeben. Nur eins steht bisher fest: Die Tote hatte in dem Grab nichts zu suchen.«

10

30. Januar 2019 (11:00 Uhr)

Noch könnte ich einfach den Rückwärtsgang einlegen und wegfahren. Ich hatte niemandem versprochen zu kommen. Meiner Schwester hatte ich nicht Bescheid gegeben. Matthias gegenüber hatte ich nur ein vages Vielleicht angedeutet. Niemand würde es mir übelnehmen.

Vor Jahren hatte ich meinem Heimatdorf den Rücken gekehrt und kam nur noch zu den Familienfeierlichkeiten her. Wenn überhaupt. Meistens hatte ich mir eine Ausrede einfallen lassen. Zu viel Arbeit. Termine. Die Erwartungen an mich waren über die Jahre zusammengeschrumpft wie Fallobst im Garten. Als Patentante, Schwester und Tochter war ich eine einzige Enttäuschung. Mittlerweile startete auch schon niemand mehr einen Überredungsversuch, wenn ich nach einem Fest vorzeitig meine Sachen zusammensammelte. Im Gegenteil, manchmal meinte ich sogar ein erleichtertes Aufatmen zu vernehmen, wenn ich mit meiner it-bag abreisebereit im Türrahmen stand. Ich war einfach so. So war ich geworden. Vielleicht war meine Schwester mittlerweile sogar froh, wenn ich die meisten Termine absagte. Mit den Jahren war ich zu einem Störenfried der häuslichen Gemeinschaft mutiert.

Mir wurde kalt. Das Wageninnere hatte sich schnell abgekühlt. Mein Atem hatte die Scheiben von innen beschlagen und mich in meinem Auto wie in einem Kokon eingepuppt. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Irgendwann war mir so kalt, dass ich es nicht mehr aushielt. Wenigstens sollte ich meinen Neffen kurz Hallo sagen. Nach einer Tasse Kaffee würde ich wieder verschwinden. So der Plan.

Ich schnappte mir meine Handtasche und stieg aus dem Auto. Die Straße war menschenleer. Seltsam. Als hätten sich die Bewohner in ihren Häusern versteckt. Die Hauseinfahrten waren säuberlich von Schnee freigeschippt worden, die Schneeschaufeln lehnten als sperrige Helfer an den Hauswänden. Wie ich diese Spießer hasste! Ich stieg die zwei Treppenstufen zum Haus meiner Schwester hinauf und blickte auf die Laubsägearbeit mit der Aufschrift Willkommen. Gruselig. Ein Horrorfilm könnte bei mir keine schlimmeren Emotionen auslösen. Ein letztes Mal zögerte ich, atmete hörbar aus und drückte die Türklingel. Ich wartete. Nicht lange, bevor ich ein zweites Mal klingelte. Ich wollte mich schon abwenden. Zögerte. Schon halb zum Gehen gewandt, vernahm ich Schritte und es wurde geöffnet.

Mein 15- oder 16-jähriger Neffe Jonas blickte mich erstaunt an. »Tante, was verschafft uns die Ehre deines unerwarteten Besuches?«

Ich quälte mir ein dünnes Lächeln ins Gesicht. Hier stand der Sohn meiner Schwester und überragte mich mittlerweile um mindestens einen Kopf. Er würde mir niemals mehr an der Tür in die Arme fliegen und seine kleinen, speckigen Ärmchen um meinen Hals schlingen. »Ich hab dir schon mal gesagt, dass du mich nicht Tante nennen sollst.«

Jonas zuckte mit den Schultern, drehte sich um und verschwand wieder im Inneren des Hauses. Die Haustür hatte er beim Hineingehen fast zugeworfen. Ich starrte auf den Türspalt. Also wartete ich. Im Inneren hörte ich Stimmen. Danach ging die Tür wieder auf und herausgelaufen kam mein jüngerer Neffe Karl. Friderike blieb mit vor der Brust verschränkten Armen im Hintergrund stehen. In ihrem Gesicht spiegelte sich Missbilligung.

Dann flog Karl mir in die Arme, und ich war in diesem Augenblick unglaublich dankbar, dass wenigstens einer sich über meine Anwesenheit zu freuen schien. Ich wollte dieses Gefühl weiter auskosten, packte ihn unter den Achseln, hob ihn auf den Arm und drückte ihn verlegen an mich. Ein undefinierbarer Geruch stieg mir in die Nase: eine Mischung aus Schokolade, Rasen und Dreck. Der Junge gluckste und schlang seine Arme um meinen Hals. Dann legte er die Hände auf meine Schulter und schaute mir ins Gesicht: »Was willst du hier?«

Kleine Kröte! Ich war verlegen, und mein Blick fiel auf meine Schwester, die langsam, so dass nur ich es bemerken konnte, den Kopf schüttelte. Für wie bescheuert hielt sie mich?Ungeduldig begann Karl auf meinem Arm zu zappeln. Erst jetzt fiel mir auf, dass seine Hose und sein Hemd völlig verdreckt waren. Wie immer lief seine Nase, und er wischte sich mit dem Ärmel den Schnodder weg. Ich musste meinen ersten Impuls unterdrücken, ihn nicht einfach fallen zu lassen.

»Wieso, kann ich nicht mal meinen Lieblingsneffen besuchen?«, antwortete ich und biss mir im selben Moment auf die Lippe. Zum Glück war Jonas nicht in der Nähe. Ich setzte Karl möglichst unauffällig wieder auf den Boden. Der Kleine legte den Kopf in den Nacken und schaute zu mir auf. Sein ehrlicher Blick traf mich unerwartet. Ich zuckte mit den Schultern.

»Ich war zufällig in der Nähe und dachte, ich muss euch dringend mal wieder besuchen.« Ich vermied es, meine Schwester anzusehen. Verstohlen begann ich, über meinen Mantel zu streichen. Ich musste an den Preis denken und schämte mich gleichzeitig dafür. Tausend Euro hatte mich das gute Stück gekostet. Zukünftig würde ich mir derartige Eskapaden verkneifen müssen. Überhaupt würde sich mein Leben ändern. Die Fakten hatte ich zwei Tage vorher im Büro geschaffen. Ich verdrängte den Gedanken an Helge, meinen Ex-Liebhaber und Ex-Chef, und schaute an mir hinunter. So wie die Lederschuhe, die ich trug, nicht schneetauglich waren, so war mein restliches Outfit nicht kindertauglich. Ich sah aus, als wäre ich auf dem Weg zu einem Mandanten und nicht auf Familienbesuch auf dem Lande.

Meine Schwester trug im Gegensatz zu mir ein ausgeleiertes Sweatshirt und Jeans. Ihre Haare waren praktisch zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.

»Lass Clara erst mal reinkommen«, sagte sie und warf mir einen spöttischen Blick zu, bevor sie in Richtung Küche vorging.

Ich fühlte mich wie ein ertapptes Schulmädchen.

»Kaffee?« Ohne meine Antwort abzuwarten, verschwand sie in die Küche.

Ich folgte ihr langsam. Meinen Mantel zog ich im Gehen aus und hängte ihn an die übervolle Garderobe im Flur. In der Küche stand ich zunächst unschlüssig herum, während meine Schwester dem Küchenschrank Tassen entnahm und diese auf den Tisch stellte. Ich zog einen Stuhl vor, warf einen Blick auf die Sitzfläche und ließ mich erst dann an dem großen Bauerntisch nieder. Zum wiederholten Male dachte ich, dass der Tisch, der fast zwei Drittel des Raumes einnahm, völlig überdimensioniert sei. Auf einem alten Weingut in der Provence hätte er sicherlich seine Daseinsberechtigung gefunden. Hier war er einfach deplatziert und gab auf traurige Weise darüber Auskunft, dass seine Besitzer sich ursprünglich einen großzügigeren Standort für ihn erdacht hatten. Jedenfalls keine Reihenhausküche im Westerwald.

Meine Schwester schien meine Gedanken zu erraten. »Ich kann mich nicht von ihm trennen«, sagte sie und goss Kaffee in einen Becher.

Abwehrend hob ich die Hände. »Ich sag doch gar nichts.« Ich vermied ihren Blick, indem ich meinen im Raum umherschweifen ließ: Über die Einbauküche, die von Karl gemalten Bilder, die in chronologischer Reihenfolge an die Wand gepinnt waren, über die Kräutertöpfe mit Aufschrift, das vor dem Fenster hängende Mobile – eine Laubsägearbeit von Karl.

Ich zuckte zusammen, als sie lautstark Milch und Zucker neben meinen Becher knallte, setzte zum Protest an und wurde gestoppt durch Karl, der in diesem Moment in die Küche stürmte und sich neben mich auf die Küchenbank quetschte. »Und wie läuft’s in der Schule?« Karl grinste und zog seine Schultern bis neben die Ohren. Gleichzeitig leckte er sich mit der Zunge über die Oberlippe, um seine laufende Nase unter Kontrolle zu bringen.

Friderike setzte sich mit ihrem Kaffee mir gegenüber und beobachtete ihren Sohn, während sie ihre Tasse zwischen den Händen drehte. »Karl nimmt es mit der Schule nicht so genau.« Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche und wischte Karl beiläufig den Schnodder weg. Dann nahm sie einen Schluck aus ihrem Becher und sah ihren Sohn mit einer Mischung aus Ernst und Belustigung an. »Hast du eigentlich schon deine Hausaufgaben gemacht?«

»Klar!« Karls Grinsen ließen seine Ohren ein ganzes Stück in die Höhe wandern.

Friderike blickte ihn ernst an.

»Ehhhrlich.« Karl verdrehte die Augen und war auch schon wieder von der Bank gesprungen. An der Tür drehte er sich noch einmal um: »Kommst du nachher mal zu mir, dir meine Käfersammlung ansehen?«

Ich zögerte. »Klaro, das werd ich auf keinen Fall verpassen wollen.«

»Super!«

Schon war er aus der Tür und überließ uns beide wieder dieser unangenehmen Stille, die sich sofort wie ein dunkler Mantel um uns legte. Ich dachte an Familie und an die Positivbesetzung, die eigentlich an dieser Begrifflichkeit hängen sollte. Anstelle einer heimeligen Herdatmosphäre fühlte ich in dieser Küche schon nach kürzester Zeit Beklemmungen. Jeder von uns nippte verlegen an seinem Kaffeebecher. Ich war noch nie gut darin gewesen, Gesprächspausen ertragen zu können. »Er ist groß geworden.«

»Ja, das ist er.«

»Spielt er immer noch Fußball?«

»Ja, er ist Kreismeister.«

»Bitte?«

»Kreismeister. Die Mannschaft … die Mannschaft ist Kreismeister, hier im Westerwald geworden.«

»Ach so.« Ich nickte und tat beeindruckt. Krampfhaft suchte ich nach weiteren Gesprächsthemen. Früher hatten wir uns gut verstanden. Außergewöhnlich gut sogar. Oft stundenlang in Friderikes Zimmer rumgelungert und belangloses Zeug gequatscht. Der eine hatte nicht ohne den anderen gekonnt, auch wenn wir drei Jahre auseinander waren. Wann hatte das aufgehört? Mein Blick schweifte verzweifelt durch die Küche und blieb an einer der zahlreichen Laubsägearbeiten hängen.

»Ihr bastelt ja immer noch viel.«

»Herrgott, Clara! Was soll das?« Meine Schwester lehnte sich zurück und verschränkte wieder die Arme vor der Brust.

»Ich versteh nicht was du meinst?«, sagte ich und drückte meinen Rücken durch.

Ich konnte sehen, dass Friderike sich innen auf die Wange biss, sie fixierte mich. Lange konnte ich ihrem Blick nicht standhalten. Ich ärgerte mich darüber, dass sie es schaffte, mich in Verlegenheit zu bringen.

»Warum bist du hier?« Der Ton war hart.

Ich merkte, wie jetzt die Wut in mir hochkroch. Etwas zu heftig griff ich nach meiner Tasse und verschüttete Kaffee auf dem Tisch. Für einen kurzen Augenblick starrte ich auf die kleine Pfütze, die sich vor mir gebildet hatte. Warum musste ich mich rechtfertigen? Wieso schaffte sie es immer wieder, dass ich mich schlecht fühlte? Ich hatte ihr nichts getan. Sie hatte mich verlassen. Damals.

»Matthias hat mich angerufen.« Selbstzufrieden zog ich meine Trumpfkarte und blickte Friderike trotzig ins Gesicht.

Meine Worte verfehlten nicht ihre Wirkung. Um die Augen von Friderike vernahm ich ein leichtes Zucken. War es Einbildung? Aber ich hatte den Eindruck, dass ihre Hand leicht zitterte, während sie den Becher an die Lippen führte. Schon im selben Moment bereute ich, was ich gesagt hatte. Friderike hatte lange für Matthias geschwärmt. Eigentlich die ganze Zeit über. Auch wenn wir in dieser Zeit über alles redeten. Darüber nie. Aber es war offensichtlich gewesen. Ich nahm einen letzten Schluck und räusperte mich, mein Blick suchte hilflos nach etwas, an dem er sich festhalten konnte.

»Seit wann habt ihr wieder Kontakt?« Die Stimme meiner Schwester war leise. Jetzt tat mir leid, was ich gesagt hatte. »Haben wir nicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, wo er meine Nummer herhat.«

Friderike starrte in ihren Kaffee. Ihre Hände hatten den Becher so fest umklammert, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten.

»Ich hatte das Gefühl, kommen zu müssen. Matthias wollte auch kommen«, sagte ich nach einer Weile.

Es machte einen Pfeifton, als meine Schwester laut Luft durch die Zähne stieß. Sie schüttelte den Kopf. »Was glaubt ihr, was ihr tun könnt? Bist du jetzt etwa auch noch unter die Kriminologen gegangen?«

Ich straffte wieder meinen Rücken. Aber wenn ich ehrlich war, hatte sie recht. Mir fiel darauf keine Antwort ein. Ich kam mir auf einmal vor wie ein Gaffer an der Unfallstelle. Es gab keine Rechtfertigung. Es wäre das Beste gewesen, wenn ich mein Designertäschchen genommen und in mein Designerdorf und meine Designerwohnung zurückgekehrt wäre. Was zum Teufel hatte mich nur geritten, herzukommen?

Friderike war aufgestanden und zur Kaffeemaschine gegangen. »Willst du noch einen?« Eine rhetorische Frage.

»Wir haben nie über den Abiball gesprochen. Willst du denn nicht wissen, was damals geschehen ist?«

Es klirrte, und ich zuckte zusammen. Friderike hatte ihre Tasse auf die Küchenplatte geknallt. Ihr Blick war zur Decke gerichtet. »Und du bist gekommen, um das jetzt nach über zwanzig Jahren nachzuholen?«

Ich zuckte mit den Schultern, etwas Besseres fiel mir nicht ein. Als Reaktion warf mir meine Schwester einen hasserfüllten Blick zu. Gleichzeitig stiegen ihr Tränen in die Augen. Ich erschrak und blickte zur Seite. Ich konnte meine Gefühle in diesem Moment schwer definieren. Mit ihrer Abneigung lebte ich schon seit Langem, die Tränen aber verwirrten mich. Für einen kurzen Augenblick hatte mir Friderike Einblick in ihr Seelenleben gewährt, und es offenbarte sich mir die Sicht auf einen zutiefst verletzten Menschen. Eine Erkenntnis, die mir Angst machte. Langsam erhob ich mich. »Ich geh jetzt besser. Ich will noch bei Papa vorbeisehen.«

»Hast du ihm Bescheid gegeben, dass du kommst?«

Ich schloss die Augen. Öffnete sie. Da war sie wieder, die alte Friderike. »Müsste ich das?«

»Herrgott, Clara!«

Sie tat es wieder, und dann die Art und Weise, wie sie meinen Namen aussprach. Wie ein gemaßregeltes Kleinkind kam ich mir vor. Anstatt eine Antwort zu geben, lief ich in die Diele, schnappte meinen Mantel und verließ wortlos die Küche. Erst als die Tür hinter mir zuknallte und mir für den Moment den Rückweg versperrte, erinnerte ich mich an meinen Neffen und mein Versprechen.

11

Januar 1995

Schnee. Wohin das Auge reichte. In der Nacht hatte es wieder geschneit. Friderike trat aus der Haustür und stand bis zum Knöchel im weißen Nass. Genervt blickte sie zum Himmel. Seltsam grau war der. Man hatte das Gefühl, dass die Schneemassen die Wolken noch tiefer Richtung Erde drückten. Beinahe so, als bräuchte man sich nur auf die Fußspitzen zu stellen, um sie berühren zu können. Es war totenstill. Der Schnee verschluckte jedes Geräusch. Wenn man genau hinhörte, konnte man ein leises Knistern hören. Um diese Uhrzeit waren die Räumfahrzeuge wahrscheinlich noch auf den Bundesstraßen unterwegs. Der verdammte Bus würde wieder verspätet kommen. Die Unter- und Mittelstufen hatten die ersten beiden Stunden freibekommen. Nicht so die Oberstufenschüler, die noch in diesem Halbjahr ihr Abitur machen würden. Es blieb ihnen selbst überlassen, ob sie bei Schneechaos lieber zu Hause blieben. Aber an diesen letzten Schultagen zu Hause zu bleiben, konnte sich keiner mehr leisten.

Das angehende Licht hinter ihr machte Friderike noch wütender. Ihr Vater war aufgestanden. Wahrscheinlich würde er einen Blick aus dem Fenster werfen und Clara Bescheid geben, dass sie bei diesem Wetter getrost noch im Bett liegen bleiben könnte. Sie stellte die Kapuze des Anoraks auf und stapfte los.

Der Schnee knirschte unter ihren Sohlen. Schon nach wenigen Metern hatte sie kalte Füße. Besser, sie hätte sich ein weiteres Paar Socken angezogen. Sie würde sich die Füße abfrieren. Nach einem fünfminütigen Fußmarsch erreichte sie die Haltestelle. Schon jetzt waren ihre Zehen kaum mehr zu spüren. Wie angenommen, war sie die einzige Verrückte, die hier auf den Bus warten würde. Das Häuschen der Haltestelle war leer. Susanna würde zwei Haltestellen eher auf den Bus warten. Zu dumm: Sie hätten sich verabreden sollen. Friderike stapfte über die menschenleere Straße und drückte sich in die Ecke der Hütte. Selbst ihre Finger, die in Lammfellhandschuhen steckten, waren mittlerweile gefühllos. Dann schlug sie die Hände gegeneinander, hüpfte, lief von rechts nach links.

Zehn Minuten später war es kaum noch auszuhalten. Bisher war nur ein einziges Fahrzeug vorbeigekommen. Das Gymnasium befand sich im zehn Kilometer entfernten Nachbarort. Im Sommer fuhr sie manchmal mit dem Fahrrad dorthin. Dann musste sie noch früher aufstehen. Aber alles besser, als sich jeden Morgen in diesen miefigen Schulbus zu quetschen. Für zehn Kilometer brauchte der fast eine Stunde. In jedem kleinen Ort mussten die Kinder eingesammelt werden. Sie hatte ihren Vater angefleht und angebettelt, sich eine Vespa oder zumindest ein Mofa kaufen zu dürfen, aber der war hart geblieben. Zu viele Unfälle auf der Landstraße, war seine Begründung. Auch den Autoführerschein durfte sie erst mit 18 anfangen. Nicht schon Monate früher wie ihre Freunde.

Ganz leise, gefiltert wie durch Watte, hörte sie das Knattern eines Boxermotors. Ohne Zweifel ein VW Käfer. Noch war das Fahrzeug zu weit weg. Geräuschwellen schwappten zu ihr herüber. Jetzt wieder leiser. Dann lauter. Der Käfer kämpfte sich durch den Schnee. Jetzt konnte sie auch schon die Scheinwerfer in einiger Entfernung als zwei schwache Lichtpunkte ausmachen. Sie hörte Musik. Zuerst noch undefinierbarer Schallbrei. Dann erste zusammenhängende Klangfetzen. R.E.M. Neugierig trat sie aus dem Haltestellenhäuschen und schaute in Richtung der Lichtpunkte. Der Motor heulte auf und das Fahrzeug schlingerte über die Straße. Friderike sah die Scheinwerfer von links nach rechts tanzen. Jetzt konnte sie auch Fahrzeugfarbe und Typ erkennen. Ein orangefarbener Käfer, noch ungefähr 200 Meter war er entfernt. Anscheinend war eines der Fenster heruntergekurbelt. Schreien und lautes Lachen drangen zu ihr herüber. Der Wagen fuhr viel zu schnell. Wieder schlingerte er. Das Kreischen im Inneren wurde lauter. Friderike erkannte die Stimme. Trotzdem trat sie vorsichtshalber einen Schritt von der Bordsteinkante weg.

Ungefähr 20 Meter vor der Haltestelle versuchte der Fahrer zu bremsen. Die Reifen blockierten, und das Auto rutschte weiter in Friderikes Richtung. Hilflos riss der Fahrer das Lenkrad von rechts nach links. Mit abgewürgtem Motor, auf Friderikes Höhe, kam er zum Stehen. Die Musik dudelte unbeeindruckt weiter.

Daneben Susannas schallendes Lachen vom Beifahrersitz. Sie kurbelte ihr Fenster weiter herunter. »Mitfahrgelegenheit gefällig?« Sie blies den Rauch einer Zigarette aus dem Fenster und zwinkerte Friderike zu. Ihr rechter Arm lehnte lässig auf der Autotür.

Friderike trat an das Auto, bückte sich und schaute in das Innere des Fahrzeugs. Matthias saß auf dem Fahrersitz und blickte sie ausdruckslos an.

Für einen kurzen Moment zögerte sie. Sie wusste, dass da schon seit einiger Zeit etwas zwischen den beiden lief. Dass Matthias schon vor Längerem ein Auge auf Susanna geworfen hatte. Wie so viele andere aus ihrer Stufe. Friderike fühlte einen kleinen Stich in ihrer Brust. Sie mochte ihn. Sehr sogar. Eigentlich schon immer.