9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

Ein lauer Frühsommerabend im Jahr 1959 in der Provinzhauptstadt Pesaro, eine Seitenstraße am Palazzo Mosca, auf dem Pflaster hingestreckt liegt eine tote Frau, ein unbeleuchteter Wagen braust davon ...

Als Federica Pellegrini in der Zeitung davon liest, ahnt sie, dass dahinter mehr als ein Unfall mit Fahrerflucht steckt, und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Als Commissario Lorenzo Garibaldi den Fall auf seinen Schreibtisch bekommt, weiß er bereits, dass er es nicht mit einem Unfall zu tun hat. Die Spuren führen sowohl Federica als auch Garibaldi zu einer Kunstausstellung und zu einem jungen Mann aus Federicas Dorf. Wieder einmal machen die beiden gemeinsam Jagd auf einen Mörder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 494

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

INHALT

ÜBER DAS BUCH

Ein lauer Frühsommerabend im Jahr 1959 in der Provinzhauptstadt Pesaro, eine Seitenstraße am Palazzo Mosca, auf dem Pflaster hingestreckt liegt eine tote Frau, ein unbeleuchteter Wagen braust davon … Als Federica Pellegrini in der Zeitung davon liest, ahnt sie, dass dahinter mehr als ein Unfall mit Fahrerflucht steckt, und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Als Commissario Lorenzo Garibaldi den Fall auf seinen Schreibtisch bekommt, weiß er bereits, dass er es nicht mit einem Unfall zu tun hat. Die Spuren führen sowohl Federica als auch Garibaldi zu einer Kunstausstellung und zu einem jungen Mann aus Federicas Dorf. Wieder einmal machen die beiden gemeinsam Jagd auf einen Mörder.

ÜBER DIE AUTORIN

Margherita Giovanni ist ein Pseudonym der Autorin Brigitte Pons. Sie lebt in der Nähe von Frankfurt/Main, schreibt Romane und Kurzgeschichten und ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Als Isabella Esteban erzählt sie in einer Krimireihe von ihrer Lieblingsstadt Barcelona, ihre Odenwald-Krimireihe um Ermittler Frank Liebknecht erscheint im digitalen Programm von Bastei Lübbe.

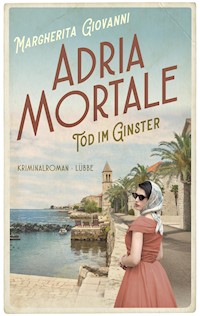

MARGHERITA GIOVANNI

ADRIAMORTALE

TOD IM GINSTER

KRIMINALROMAN

LÜBBE

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com)

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: lüra – Klemt & Mues GbR, Wuppertal

Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia Di Stefano

Einband-/Umschlagmotive: © Richard Jenkins Photography; © tomograf / Getty Images/getty-images; © Jelena Zikic / Alamy Stock Foto

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7517-2083-0

www.luebbe.de

www.lesejury.de

PERSONENÜBERSICHT

Federica Pellegrini – Betreiberin der Pension Vento del Mare in Pesaro del Monte piccolo Cattolica (Pe-Mo-Ca)

Lorenzo Garibaldi – Commissario der Questura in Pesaro

Giovanni Spadafero – Ispettore und Mitarbeiter Garibaldis

Briatore – Vice-Ispettore in Pesaro

Vigliani – Assistent im rechtsmedizinischen Institut Pesaro

Lene (Marlene) Jung, Friedhelm Meyer, Tommaso Balistreri – Pensionsgäste

Gaetano Gentile, Bruno Bruni, Pino, Gianfranco – Kunstschüler in Pesaro

Vittorio Finello – Firmenbesitzer der Mailoliche Finello

Emilia Finello – Vittorios Frau

Ercole Finello – Vittorios jüngerer Bruder

Simonetta Ragonese – Sekretärin von Vittorio Finello

Teresa Marchetti, Contessa – Emilias beste Freundin

Alberto Cristante – Teresas Onkel

Silvio Cristante – Teresas Cousin

Flavio Bauso – ehemaliger Verehrer von Teresa

Signor Pedersoli – Zeuge

Renato Dini – Kleinganove

Befana – kräuterkundige Heilerin in Pesaro del Monte piccola Cattolica

Don Pietro – Dorfpfarrer der Kirche San Francesco

Aldo Baresi – Bürgermeister

Maria Baresi – Frau des Bürgermeisters

Eliza – Inhaberin eines Frisiersalons, Marias Freundin

Gino und Davide Tardelli – Besitzer einer Auto-Werkstatt

Angelo Iannazo – Ladenbesitzer

PROLOG

06. JANUAR 1959

Leichtfüßig rannte die Katze durchs Dorf, überquerte den Platz mit dem Brunnen, dem Rathaus und den Geschäften und schlüpfte unter einem losen Brett in den Hof hinter der Kirche San Francesco, wo wie üblich ein Happen für sie bereitlag. Drinnen ging der Pfarrer auf und ab, sprach lange vor Sonnenaufgang sein erstes Gebet und schickte heute, an Epifania, eine extra Bitte um Nachsicht zu seinem Herrn. Denn während die Kinder der Gemeinde noch schliefen und von den süßen Gaben träumten, die ihnen die mystische Befana bringen sollte, schlichen ihre Eltern durch die Gassen und über einen schmalen Pfad hinaus zum Haus einer alten Frau, um ihr heimlich kleine Geschenke vor die Tür zu legen. Als Dank für ihre Heilkünste, Salben und Ratschläge, und zur Sicherheit, weil man ja nie wissen konnte. Mit Hexerei war nicht zu spaßen, ob man nun dran glaubte oder nicht. Natürlich konnte die Befana von Pesaro del Monte piccolo Cattolica unmöglich jene Hexe sein, deren vergebliche Suche nach dem neugeborenen Jesuskind in ganz Italien an diesem Tag gefeiert wurde. Dennoch war sie so alt, dass ihr wahrer Name fast in Vergessenheit geraten war – und ihre Fähigkeiten waren beachtlich.

Don Pietro seufzte. Wer war er, sich zu beklagen? Das schlechte Gewissen seiner abergläubischen Mitbürger füllte den Klingelbeutel und bescherte seiner Kirche regelmäßig einen prächtigen Lichterteppich aus Opferkerzen. Der Herr hatte alle Schafe lieb, auch die schwarzen. Und er hatte eine Schwäche für die schwarze Schönheit mit den samtigen Pfoten, die ausgerechnet der alten Benedetta gehörte.

Lautlos huschte die Katze davon, streunte über das Kopfsteinpflaster vor der Trattoria und an der mittelalterlichen Dorfmauer entlang. Lavendel kitzelte ihre Nase und ihr Fell strich durch winterkalten Ginster, unter dem sie kurz innehielt. Mit geschärften Sinnen durchforschte sie die schwindende Nacht. Keine Kreatur regte sich, überall nur träumendes Getier, zwischen Wurzeln verborgen. Zeit heimzukehren. Hinter schlafdunklen Häusern vorbei tänzelte sie ihrem Ziel entgegen, sprang auf den Zaun und von dort in den Garten der Befana.

Die Alte ließ sie ein, umhüllt von Wärme und dem Duft getrockneter Kräuter, als habe sie ihre Besucherin bereits erwartet. Drinnen auf dem Tisch stapelten sich Käse, Wurst und Schinken, eingelegte Oliven, kandierte Früchte und zwei Paar gestrickte Wollsocken.

»Willkommen, Micia«, sagte sie und gluckste leise.

Zur gleichen Zeit stieß auf der anderen Seite des Monte San Bartolo in der Stadt Pesaro ein Kätzchen gegen einen Besen; er kippte, fiel in die federnden Äste eines Oleanders, dann auf den Terrassenboden.

Im ersten Stock des Hauses schreckte Emilia Finello aus dem Schlaf. Ihr seltsamer Traum war noch gegenwärtig, ließ ihr Herz wild und drängend schlagen. Bilder huschten vorbei, explodierten wie ein Feuerwerk und mit beängstigender Wucht. Leise schlüpfte sie unter der Decke hervor, tastete sich zum Fenster und schaute hinunter in den stillen Garten, wo ihr Blick dem der kleinen schwarzen Katze begegnete. Emilia gab einen irritierten Laut von sich.

»Was hast du?«

Hinter ihr im Bett richtete Vittorio sich auf.

»Nichts«, sagte sie.

»Komm zurück. Es ist kalt.«

»Gleich.« Emilia hörte die Schritte ihres Mannes, seine Hände umfassten ihre Schultern. Die Katze verschwand.

»Ist da draußen irgendwas?« Er spähte an ihr vorbei ins Dunkel. »Da ist nichts. Oder erwartest du etwa die Befana?«

Emilia wusste, dass er den Satz sofort bereute, doch das änderte nichts. Sie machte sich los.

Die Befana kam nur dorthin, wo es Kinder gab. Und in diesem Haus gab es keine.

KAPITEL 1

DREI MONATE SPÄTER

Das Firmengelände der traditionsreichen Keramikmanufaktur Maioliche Finello befand sich außerhalb der Stadt Pesaro, nahe der Bahnlinie. Angeschmiegt an die Biegung des Flusses Foglia und umgeben von wildem Brachland, das darauf wartete, erschlossen und gezähmt zu werden. Wie viel davon den Finellos gehörte, wusste niemand ganz genau. Mit den Schuhen in der Hand huschte Teresa die Treppe hinauf und über den stillen Flur. Sie hasste das Klappern ihrer Absätze auf den Fliesen und Holzdielen, wenn sich sonst niemand mehr im Gebäude befand – den Klang der Leere, der ihr immer ein wenig Angst einjagte –, und hoffte doch inständig, jetzt allein zu sein. Das hohe Fenster mit dem Rundbogen gab die Sicht auf das Werksgelände frei. Wer dort jetzt noch herumlief, brauchte sie nicht zu kümmern, von den Arbeitern kam keiner freiwillig ins Verwaltungsgebäude. Für eine Sekunde blieb sie stehen und schaute hinunter. Es war ihr, als könne sie sich selbst dort sehen, mit umgekehrter Blickrichtung, in einem grauen Kittel, den Pinsel in der Hand. Teresa schüttelte sich kurz. Sie würde nie vergessen, wie es sich anfühlte, am Maltisch zu sitzen, um auf Tellern und Tassen traditionelle Majolika-Muster aufzutragen. Dort, wo das durch die Bogenfenster einfallende Licht so anders wirkte. Wo man den Lauf des Tages am Wandern der kreuzförmigen Schatten verfolgen konnte. Es war sehr viel besser, wie es jetzt war, wenn auch noch nicht perfekt. Erdgeschoss oder erster Stock, das machte doch einen erheblichen Unterschied. Sogar der Geruch war ein anderer.

An den Türrahmen zum Vorzimmer gelehnt, schlüpfte sie wieder in die Pumps, strich – für alle Fälle – den schmalen Rock zurecht, prüfte den Sitz der kurzen Kostümjacke, deren angesetztes Schößchen sowohl Taille als auch Hüften betonte, dann klopfte sie. Nicht zu forsch, nicht zu zaghaft – wie es sich für eine Schreibkraft aus der Buchhaltung ziemte, die um Einlass ins Revier der Chefsekretärin ersuchte. Teresa presste die Lippen aufeinander. Jetzt bloß nicht kichern! Sie bewunderte die Ältere aufrichtig und gab sich Mühe, wirklich alles von ihr zu lernen. Dazu gehörte selbstverständlich auch, ganz genau Bescheid zu wissen, wer welche Gewohnheiten pflegte. Darin war sie gut.

Drinnen klingelte das Telefon. Teresa wiederholte das Klopfen, dann trat sie ein. Niemand da, wie erwartet.

Sie seufzte. Was für ein schönes Büro! Ein Fenster nach hinten raus, eins nach vorn zum Parkplatz, den eine Blumenrabatte säumte und elegante Zypressen, die sie an zu Hause erinnerten.

Eines Tages – und wenn es nach ihr ging, dann kam dieser Tag bald – würde sie hier jeden Morgen den caffè für Vittorio Finello aufbrühen, seine Post öffnen und seine Termine überwachen. Sie flüsterte die Floskeln vor sich hin, die sie sich längst angeeignet hatte, und drehte sich dabei um sich selbst. Auch wenn ihm die Keramikmanufaktur gehörte, war er doch nichts ohne seine Sekretärin. Eine Tradition, die Teresa fortzuführen gedachte. Wie vieles andere auch, was sich bei Signorina Ragonese bewährt hatte. Weder unter Zeitdruck noch während der Inventur hatte Teresa bei ihr je die kleinste Unordnung auf dem Schreibtisch feststellen können. Eine Frage der inneren Einstellung, genau wie ihre oberste Maxime, jederzeit Haltung zu bewahren. Beides verkörperte sie mit einer Souveränität, die sie unantastbar machte. Allerdings war ihre strenge Art auch ermüdend, und ihr nachzueifern verlangte äußerste Disziplin.

Der schwere, schwarze Telefonapparat schepperte weiter. Teresa schaute sich eilig um. Im Büro des Firmeninhabers rührte sich nichts. An der schmucklosen Uhr über der Verbindungstür sprang der Minutenzeiger auf zwanzig nach sieben. Spät genug, um mutig zu sein. Signorina Ragonese befand sich auf dem Nachhauseweg und würde garantiert nicht nochmal umkehren.

Mit einem Lächeln schwang Teresa sich auf die Schreibtischplatte und angelte nach dem Hörer. Es fühlte sich wunderbar verboten an.

»Pronto?« Draußen senkte sich die Dämmerung herab. Doch da Signorina Ragonese Zugluft verabscheute und die einander gegenüberliegenden Fenster meist geschlossen hielt, war es warm. Wärmer als angenehm.

»Bist du das, Teresa?«

»Ciao Emilia! Ja, ich bin’s. Wie geht es dir?« Es war keine echte Überraschung, ihre beste Freundin am Apparat zu haben, war diese doch mit Vittorio Finello verheiratet. Nach der Hochzeit war Emilia schweren Herzens dem Wunsch ihres Mannes nachgekommen, die Arbeit in der Keramikmanufaktur aufzugeben. Wie hätte das auch ausgesehen: die Gattin des Inhabers zwischen gewöhnlichen Arbeiterinnen? Teresa streifte die Jacke ab und öffnete einen Blusenknopf. »Du ahnst nicht, was ich gerade mache: Ich sitze mitten auf dem Schreibtisch der heiligen Simonetta.« Sie schlug die langen Beine übereinander, die mit den glänzenden Nylons und den Pumps noch länger wirkten, und räkelte sich. »Himmel, ihr würde das Herz stehen bleiben, sollte sie mich dabei erwischen! Aber sag, was wolltest du von ihr und kann ich etwas für dich tun?«

»Ist er noch da?« Emilias Stimme schwankte und Teresa zögerte mit ihrer Antwort. Dann seufzte sie nachdrücklich, aber auch ein wenig entnervt. »Er tut es also schon wieder – er versetzt dich?«

»Ach, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch etwas durcheinandergebracht …«

Selbst durch das Telefon konnte Teresa in der Atmung ihrer Freundin die aufsteigenden Tränen hören. Dabei hätte Emilia längst wissen müssen, dass auf Vittorios Versprechungen kein Verlass war. Doch warum sollte er sich ändern, wenn sie sich nicht wehrte? Üblicherweise versuchte er seine Versäumnisse mit Geschenken auszugleichen: Parfum, Süßigkeiten, Schmuck. Verächtlich schürzte Teresa die Lippen. Sie würde das keinem Mann auf Dauer durchgehen lassen.

»Weißt du, wann er gegangen ist, hat er gesagt, wohin?«

»Wieso sollte er denn ausgerechnet mir etwas sagen? Er bemerkt mich ja nicht einmal, wie du weißt.« Teresa konnte es nicht leiden, ignoriert zu werden. Weder von ihm noch von jemand anderem. Doch Signor Finello legte Wert auf Distanz, wenn andere Leute dabei waren, und Signorina Ragonese war sicher, er tat gut daran. Denn andernfalls hätte es im Betrieb schnell Gerede gegeben, dass sie als Freundin der Ehefrau bevorzugt behandelt würde. Teresa zog beim Gedanken daran eine kleine Grimasse. Leider hatte die Signorina damit recht. Es war ohnehin schwer genug, sich zu behaupten, also schluckte Teresa die Schmach und das Getuschel, das dennoch nie ganz verstummte.

»Ich kann es nicht beschwören, aber ich nehme an, Vittorio ist weg. Jedenfalls ist er nicht in seinem Büro. Sonst würde ich wohl kaum hier auf dem Schreibtisch sitzen, Liebes. Ich bin ja nicht verrückt. Es muss etwa eine halbe Stunde her sein, eher etwas länger, da meine ich ihn draußen mit Hut und Mantel gesehen zu haben. Signorina Ragonese ist auch fort. Du weißt, sie geht nie vor ihm.«

»Dann könnte er ja doch gleich zu Hause sein.«

Eine unsinnige Hoffnung, die nur eine weitere Enttäuschung nach sich ziehen würde. Aber Teresa sparte es sich, zu widersprechen. »Wenn er geschäftlich unterwegs ist, weiß Signorina Ragonese Bescheid, dann ist es in ihrem schlauen Büchlein notiert – und eigentlich hätte sie dich dann doch angerufen, um ihn bei dir zu entschuldigen. Warte, ich schau mal nach.« Sie rutschte vom Tisch, rüttelte prüfend an den Schubladen und zog dann eine Haarnadel aus der Frisur. »Eine Sekunde, ich lege dich kurz zur Seite.«

»Nein, lass das bitte. Teresa? Mach keinen Unsinn!«

Undeutlich und ein wenig blechern hörte sie Emilias Einwand, während sie im Schloss herumstocherte, bis es aufsprang. Zielsicher blätterte sie durch das in Leder gebundene Buch zu den Eintragungen des Tages.

»Da steht nichts für heute Abend. Keine geschäftliche Verabredung«, sagte sie laut. Etwas hatte da gestanden und war ausradiert worden, statt durchgestrichen. Sehr gründlich entfernt, bis auf einen hauchfeinen Schatten. Teresa legte das Buch zurück, nahm dann ihren Platz auf der Tischplatte wieder ein und den Hörer ans Ohr. »Du weißt, was es heißt, wenn er nicht in der nächsten Viertelstunde bei dir ist. Vittorio hat dich nicht verdient«, ergänzte sie. »Und du verdienst ihn auch nicht. Ein Mann, der mehr Zeit mit einer Geliebten verbringt als mit dir. Der jede Gelegenheit nutzt, um dir auszuweichen und –«

Emilia schluchzte auf.

»Wie dumm von mir, verzeih!« Ihr wehzutun war so leicht, dass Teresa allmählich die Geduld verlor. »Nimm es dir nicht so sehr zu Herzen. Erzähl lieber, wie es mit deinem eigenen Geheimnis vorangeht. Hast du es wieder getan?«

Am anderen Ende der Leitung blieb es einen Moment lang still. Emilia trocknete vermutlich ihre Tränen, und in ihr gehauchtes Ja schlich sich hörbar ein Lächeln. »Ja, und es war wunderbar.«

»Siehst du, das ist die richtige Reaktion. Zahl es ihm heim.« Teresa kurbelte an der Telefonschnur. »Allerdings … Madonna! Ich bin ganz zwiegespalten. So sehr ich es dir gönne: Sei bloß vorsichtig. Wenn Vittorio es herausfindet, kann man nie vorhersehen, wie er reagiert. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Ein wirklich schlechtes. Männer sind nachtragend und jähzornig.«

Auf dem Flur näherten sich Schritte.

»Ich muss Schluss machen, Emilia! Da ist irgendwer«, wisperte sie. »Also bitte: Sei klug. Warte nicht darauf, dass er sich ändert, und pass gut auf dich auf. Hörst du?«

»Versprochen«, sagte Emilia. »Aber –«

Der Türknauf drehte sich, und Teresa hängte ein. Zwei Minuten vor halb sieben. Sie hielt den Atem an.

Vittorio Finello trat ins Vorzimmer, seine Bewegung von ihrem Anblick auf dem Tisch minimal verzögert.

»Was soll das, Contessa?«, fragte er streng und schloss hinter sich die Tür. Wie ein Umhang hing der Mantel über seinen Schultern, und er streifte ihn mit einer einzigen Bewegung ab, nahm zugleich den Hut vom Kopf.

»Nichts.« Teresa richtete sich auf, glitt langsam von der Tischkante, suchte festen Stand. »Das Telefon hat geläutet, und da Signorina Ragonese schon gegangen ist, dachte ich –«

»Wer war dran?«

»Niemand. I… ich war zu spät.« Mit einer Hand raffte sie den Stoff der Bluse vor ihrer Brust zusammen, die sie wegen der Wärme so unschicklich weit geöffnet hatte. Ihre Pupillen weiteten sich unter seiner Beobachtung, ihr Puls klopfte schneller. »Niemand.«

KAPITEL 2

Stunde um Stunde starrte Lene aus dem Fenster, gebannt von der Welt, die zum Greifen nah und zugleich unwirklich an ihr vorbeizog, ohne sich tatsächlich zu bewegen. Zu schnell, als dass sie sich Einzelbilder einprägen konnte, und doch deutlich genug für eine Spur in ihrer Erinnerung. Manchmal klopfte sie mit dem Fingerknöchel gegen die Scheibe, kniff sich in den Arm oder presste die Fußsohlen ganz fest auf den Boden, um sich davon zu überzeugen, dass sie nicht träumte. Jedes Dorf, das sie durchquerte, jeder Zwischenhalt, jede Wolke am Himmel wurde zum Ereignis, ganz zu schweigen von den Tunneln und Brücken. Der Zug trug sie weiter, immer weiter, der Ferne entgegen. Gestern war sie im Westerwald aufgebrochen. Heute, am Mittwoch, lagen schon zwei Grenzen hinter ihr und auch die Alpen, deren Schönheit ihr gleich mehrfach Tränen in die Augen getrieben hatte. Berggipfel mit verschneiten Spitzen, Felsgrate und sattgrüne Wälder.

Hinter Bozen setzte mit Macht der Frühling ein, überall grünte und blühte es, und mit jedem Kilometer taten sich neue Wunder vor ihr auf. Was scherten sie da noch das Naserümpfen, die Mahnungen, Ratschläge und auch bösen Worte, die man ihr daheim in Moschrod mit auf den Weg gegeben hatte? In ihrer Tasche steckte neben dem Touropa-Billette, ihrem Ausweis und dem alten Zeitungsausschnitt der neue Baedeker, den sie so oft zur Hand genommen hatte, dass er schon lange vor der Ankunft ein wenig zerfleddert wirkte. Marlene Jung kannte den kompletten Routenverlauf auswendig, wettete mit sich selbst bei jeder Einfahrt auf das Stationsschild, und freute sich, wenn sie richtig geraten hatte.

Einmal war sie der Versuchung erlegen und zum Essen in den Speisewagen gegangen. Ein richtiges Restaurant auf Rädern, und was für ein feines! Mit Kellnern in weißen Jacken, die sogar Wein aus der bahneigenen Kelterei ausschenkten. Es gab weiße Tischtücher, und in der Küche wurde frisch gekocht. Vor lauter Staunen und Gucken war sie kaum dazu gekommen, etwas zu schmecken. Den Rest der Zeit versorgte sie sich aus ihrem Vorrat an belegten Broten, die nun aber allmählich zur Neige gingen.

Für unterwegs Brote zu schmieren war ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Eine Gewohnheit ihrer Mutter aus den Tagen des Mangels. Obwohl sie es auf dem Land ja eigentlich gut gehabt hatten. Selbst wenn es nur die Andeutung einer Butterspur zwischen den Scheiben gab, so dünn gekratzt, dass eine Menge Einbildung nötig war, um sie wahrzunehmen – ein Butterbrot dabeizuhaben war in der Welt ihrer Mutter zum Inbegriff von Sicherheit geworden. Wider besseres Wissen. Lene sah den dicken Stapel noch vor sich, den sie ihrem Bruder bei seiner Einberufung mitgegeben hatten. Zurückgebracht hatte der ihn nicht. Manchmal hätte sie ihre Mutter wegen der lächerlichen Schmiererei gern angebrüllt, doch auch das hätte niemandem genützt. Jeder musste sich an irgendetwas festhalten, und wenn es ein Butterbrot war.

Für Lene war es seit zwei Jahren die Adria. Sie konnte es kaum erwarten, das letzte langweilige Graubrot, auf dem die Wurst sich inzwischen unansehnlich wellte, gegen das federleichte Weißbrot der Italiener zu tauschen!

In der Nacht hatte die Aufregung sie über Stunden wach gehalten, die Vorfreude auf das, was sie am Ziel erwartete. Lang ausgestreckt auf der schmalen Pritsche des Liegewagens, den sie sich mit zwei anderen Frauen teilte – von denen zum Glück keine schnarchte –, hatte sie sich noch immer nicht sattgesehen. Gelegentlich drang Licht durch den Vorhang, beleuchtete einen einzelnen Punkt der kleinen Kabine oder warf im Vorbeigleiten den streifigen Schatten der Leiter zum oberen Bett an die Wand neben ihr. Schließlich war sie doch für eine Weile in den Schlaf gesunken, gewiegt vom gleichmäßig ruckelnden Rhythmus der Schwellen und begleitet von der Melodie der Räder auf den Schienen.

Jetzt, beim Aufenthalt im Bahnhof Bologna, hätte sie den Schaffner am liebsten zur Eile angetrieben. Endlose Minuten flanierte er vor dem Abteil über den Bahnsteig, die Pfeife zwischen den Lippen, die Kelle in der Hand, obwohl längst alle Passagiere aus- und eingestiegen waren – eine überschaubare Anzahl mitten in der Woche und außerhalb der Ferien.

Lene schob das Fenster hinunter und neigte sich nach draußen. Ein Reisender mühte sich mit seinem Gepäck, eine Frau maßregelte ihre Kinder, zwei Burschen lehnten gelangweilt rauchend an einem Geländer. Endlich ertönte das Signal, und der Schaffner sprang im letzen Moment auf das Trittbrett am Einstieg. Erst nach einigen Metern kletterte er vollends in den Waggon und schloss krachend die Tür.

Lene ließ sich den Wind ins Gesicht wehen, während der Zug aus dem Bahnhof zuckelte und dann an Geschwindigkeit zulegte. Das Atmen fiel schwerer, und zugleich steigerte sich ihre Euphorie. Auf kerzengerader Strecke jagten sie dahin, durch eine nun flach ausgebreitete Gegend, die erstaunliche Ähnlichkeit mit dem platten Land im deutschen Norden aufwies, die Weinstöcke ausgenommen. Bald schon würden sie Cesena erreichen, dann Rimini. Ob sie dort wohl einen ersten Blick aufs Meer erhaschen konnte? Ein heiß-kalter Schauer rieselte ihr von den Haarwurzeln bis in die Zehen.

Hinter ihr begann ein Mann auffordernd zu hüsteln und mit seiner Zeitung zu rascheln. Aus dem Augenwinkel sah sie ihn den Mantelkragen hochschlagen. Eine Frau zupfte sie am Ärmel, eine missbilligende Furche zwischen den dunklen Augenbrauen. Widerwillig packte Lene die beiden Griffe und drückte die vibrierende Scheibe nach oben. Im letzten Spalt fing sich pfeifend ein Lüftchen, ehe der Zustrom abgeklemmt wurde. Sie setzte sich, wickelte das verbliebene Brot aus dem Papier, balancierte es nach dem Abbeißen auf ihrem Knie und faltete den Brief auseinander, den sie auf keinen Fall verlieren durfte. Der Happen kaute sich zäh und schien dabei im Mund größer zu werden, aber das war in diesem Moment völlig egal. In schwungvollen Lettern bestätigte Signora Federica Pellegrini die Reservierung eines Gästezimmers in ihrer Pension Vento del mare und die Abholung vom Bahnhof in Pesaro. Bald schon würde sie den Seewind spüren, nach dem die kleine Herberge auf einer steilen Klippe über dem Meer benannt war! Ruhig und beschaulich sei es dort, hatte Tante Hedwig ihr versichert. Genau das Richtige, um sich von den hässlichen Ereignissen der letzten Zeit zu erholen. Den Brief an ihre Brust gedrückt, lehnte sie die Stirn ans Fenster. Vento del mare, flüsterten die Räder, Vento del mare, Vento del mare …

*

Ein verheißungsvoller Himmel überspannte die Lücke zwischen den Dächern und der Straße, auf der geschäftiges Treiben herrschte. Kräftiges Blau tauchte die Stadt in ein sommerlich anmutendes Licht, das die Temperaturen im Schatten noch Lüge straften. In der Sonne dagegen verging das Frösteln im Nu, und die aufgerichteten Härchen an Federicas Armen senkten sich unter den wärmenden Strahlen auf ihrer Haut, die auch im Winter einen Anflug von Bräune bewahrte. Federica schob sich die Sonnenbrille ins Haar. Sie war gern draußen, und solange es nicht regnete oder sich die Thermometeranzeige dem Gefrierpunkt näherte – der in ihrer Rechnung bei ungefähr acht Grad Celsius lag –, fuhr sie ihr kleines Cabrio immer mit offenem Verdeck. Der Wagen war ein deutlich sichtbares Symbol ihrer Unabhängigkeit und obendrein ungemein praktisch, wenn man wie sie in einem abgelegenen Dorf lebte. Pesaro del Monte piccolo Cattolica lag auf einem Hügel zwischen den Städten Pesaro und Cattolica, die es in seinem Namen vereinte. Ein Umstand, den niemand so richtig erklären konnte und der dazu führte, dass das Dorf mal der einen, mal der anderen Provinz zugeordnet oder ganz vergessen wurde. Derzeit zählte es zur Region Marken, und somit zu Pesaro statt zum Bezirk Cattolica in der Emilia-Romagna. Abgeschnitten von jeglicher Zivilisation blieb es so oder so, dachte Federica und zeigte ihrem Spiegelbild in der Schaufensterscheibe lächelnd die Zähne. Natürlich war der Vorwurf gegen das Dorf übertrieben und sie war freiwillig dorthin gezogen. Mehr oder weniger. In gewisser Weise. Konnte man von Freiwilligkeit sprechen, wenn man die erstbeste Gelegenheit beim Schopf packte, um sich aus der Umklammerung einer erdrückenden Familie zu befreien? Jedenfalls saß sie nun in Pesaro del Monte piccolo Cattolica fest, hunderte Kilometer entfernt von der sizilianischen Heimat, aus der sie vor sechs Jahren mit Matteo weggegangen war – dem Mann, den ihre Familie ausgesucht hatte, genau wie seine Familie sie. Der Gedanke an die Flucht nach vorn hatte sie beide zusammengeschweißt. Ein Neuanfang in der eigenen Pension – wenn auch im Nirgendwo mit schiefen Fensterläden und einem Schuppen voller Gerümpel –, der Sprung in die Fremde, die Einsamkeit, und die Unausweichlichkeit, aufeinander angewiesen zu sein. Ganz allein dazustehen, als Witwe, war ihr damals nicht in den Sinn gekommen. Vielleicht war es ein Segen, dass niemand die Zukunft vorhersehen konnte. Das Leben hatte ihr beigebracht, auf Überraschungen vorbereitet zu sein – und auf Planänderungen.

Der Stadtausflug heute bot eine willkommene Abwechslung. Federica war früh dran. Zeit genug, um in einer Boutique zu stöbern und Kleider anzuprobieren, die sie sich nicht leisten konnte. Oder Schuhe. Schmuck? Wer was auf sich hielt, stimmte alles fein aufeinander ab, zeigte Kurven und trug schon mal ein Hütchen wie eine Hollywood-Schauspielerin. Im Grunde machte sie sich weder aus dem einen noch aus dem anderen besonders viel, doch das Letzte, was für sie in Frage kam, war, sich eine Blöße zu geben. Der Schein bestimmt das Bewusstsein. Sie lachte laut auf und hielt sich die Hand vor den Mund. Das verkürzte Marx-Zitat ließ sich wunderbar abwandeln. War es so nicht sogar stimmiger? Das gesellschaftliche Sein basierte doch fast immer auf Lügen, auf dem, was man anderen als Wahrheit zu verkaufen imstande war. Und eine Lüge, die oft genug wiederholt wurde, glaubte ihr Schöpfer am Ende selbst. Diese Haltung schien Federica so normal wie der schnelle caffè am Morgen. La bella figura war keine Frage reiner Äußerlichkeit, sondern die klassisch italienische Lebenseinstellung, die von Selbstachtung und Stolz zeugte.

Federica entschied sich gegen Schuhe und Modeschmuck. Was sie wirklich brauchte, war ein neues Buch. Eines, das sich in ihrem Regal neben Hemingway und Steinbeck wohlfühlte. Ein giallo vielleicht? Weil ein Kriminalroman – ein guter jedenfalls – das Gehirn anregte, den Finger nicht nur in die Wunde des Opfers, sondern auch in die seiner Zeit legte, das gesellschaftliche Sein und den Schein offenbarte. Womit ihr gedanklicher Kreis geschlossen war.

Augenblicklich hob sich Federicas Stimmung, und die wärmende Sonne rückte wieder in den Mittelpunkt ihrer Wahrnehmung: vielversprechend, wie das zu kaufende Buch und wie die Urlauberin, die sie am Bahnhof abholen sollte. Deren Geld würde helfen, das aktuelle Loch in ihrer Kasse zu füllen. Außerdem freute sie sich darauf, ihre Deutschkenntnisse zu erproben, die sie in den vergangenen Monaten durch eine Brieffreundschaft vertieft hatte.

Summend beschleunigte sie ihre Schritte, bog um eine Hausecke und nestelte dabei ihre Geldbörse heraus. Wie viel konnte sie für ein Buch entbehren?

Ein wartender Wagen stieß Wolken stinkender Abgase aus. In der typischen Manier eines Angebers drehte der Motor im Stand hoch. Wem wollte der Fahrer imponieren? Es war nicht besonders viel los. Demonstrativ ignorierte Federica ihn. Gleich würden die Reifen quietschen. Sie glaubte, die Kupplung schnalzen zu hören, die die gebremste Energie entfesselte – und sah wenige Meter entfernt im selben Moment jemanden vom Gehweg auf die Straße treten.

»Vorsicht!« Der Aufschrei kullerte aus ihrem Mund wie die fallenden Münzen übers Pflaster. Die Person riss den Kopf hoch, schwankte im instinktiven Wechsel aus der Vorwärts- in die Rückwärtsbewegung. Ein dumpfer Laut wie ein Aufprall, eine aus der Hand geschlagene Tasche, ein Sturz nach hinten. Schlingernd schoss der dunkle Wagen weiter.

Aus dem Laden gegenüber wurden Köpfe gereckt.

»Ist Ihnen etwas passiert? Sind Sie verletzt?«

Die Frau saß auf dem Boden und hob zum Zeichen, dass alles in Ordnung sei, die Hand. Sie zitterte.

»Ich hab nicht aufgepasst«, murmelte sie. Ihre Baskenmütze hing schief, ein Schwall brauner Haare mit einem Stich ins Kupferfarbene ergoss sich über ihren groben Strickpullover, der ebenso dunkel war wie die Hose. »Mir geht es gut. Ich war nur in Gedanken.« Sie rieb sich das Schienbein und kam dann auf die Knie, um ihre verstreuten Sachen aufzusammeln.

»Lassen Sie, ich mach das.« Federica berührte sanft ihre Schulter und sank neben ihr in die Hocke. »Sie sollten besser noch sitzen bleiben, bis ihr Kreislauf sich beruhigt. Sie sind ganz blass. Ihnen geht es nicht gut. Und Sie sind auch nicht schuld! Dieser Mistkerl hätte wenigstens den Anstand haben können, anzuhalten und nach Ihnen zu sehen. Der ist absichtlich voll aufs Gas gestiegen.« Empört drohte sie dem längst verschwundenen Wagen mit der Faust, raffte dann die herumliegenden Gegenstände zusammen. Zuletzt einen bunten Handzettel, den sie obenauf in der Tasche verstaute. Ein kleiner, flacher Kasten war halb herausgerutscht, aber der Deckel zum Glück nicht aufgesprungen. Mit dem Fingerknöchel klopfte sie auf das massive Holz. »Na, hoffentlich hat er davon wenigstens eine ordentliche Delle im Kotflügel.«

Die junge Frau schob die Haare zurück unter die Mütze und zog diese wie eine Glocke bis zu den Ohren, was sie leicht abstehen ließ. »Das hoffe ich auch. Und – danke.«

»Keine Ursache.« Federica half ihr beim Aufstehen. »Wie wär’s mit einer Tasse Kaffee auf den Schreck?«

»Nein, ich … tut mir leid. Ich muss los. Und mir geht es wirklich gut.«

Diese Behauptung war wohl die am häufigsten benutzte Lüge aller Zeiten. Nachdenklich blickte Federica der Frau hinterher, die ihr kein einziges Mal ins Gesicht gesehen hatte. Nun gut, dann eben kein gemeinsamer caffè. Aber sie selbst konnte einen gebrauchen – einen starken, und dazu eine Zigarette. Federica klaubte ihre Münzen aus den Ritzen zwischen den Pflastersteinen. Der giallo würde warten müssen.

*

Aufgeregt wie ein Schulkind beim ersten Ausflug schob Lene sich mit Koffer und Umhängetasche an den Sitzreihen vorbei zur Ausstiegsplattform. Ein letzter Ruck der Lokomotive, dann stieß der Schaffner die schwere Tür auf. Ihr erster Schritt auf italienischem Boden jagte ein Hochgefühl durch ihren Körper. Zwar war es weniger warm als erhofft, doch wärmer als im Westerwald allemal.

Suchend schaute sie sich nach ihrer Zimmerwirtin um und lächelte ein wenig verkrampft in alle Richtungen. Während alle anderen Ankömmlinge freudig und wortreich begrüßt wurden, schien auf sie niemand zu warten. Sie fasste den Koffergriff mit beiden Händen, hielt ihn wie ein Schutzschild vor den Knien, die urplötzlich wackelig wurden. Der Bahnsteig leerte sich. Auf dem Stationsschild war eindeutig der Name Pesaro zu lesen, was Lene etwas beruhigte. Außerdem klammerte sie sich an die Hinweise aus einem Reisebericht, in dem ausdrücklich die mangelnde Pünktlichkeit der Italiener erwähnt war. Deutsche Zeitmaßstäbe dürfen Sie jenseits des Brenners nicht ansetzen. Geben Sie bei Verabredungen getrost ein Viertelstündchen zu und wundern Sie sich nicht, wenn bei Ihrer einheimischen Urlaubsbekanntschaft eine halbe Stunde daraus wird.

Zögernd ging Lene um das Bahnhofsgebäude herum. An einem kleinen Auto mit heruntergeklapptem Verdeck, das entfernt an ein Goggomobil erinnerte, lehnte eine Frau. Sie trug Hosen in gewürfeltem Pepitamuster, eine Hemdbluse und ins Haar gesteckt eine Sonnenbrille, deren Gläser seitlich tropfenförmig emporgezogen waren. Lene war beeindruckt und zugleich etwas verlegen. Neben dieser Italienerin kam sie sich auch im Sonntagskleid wie ein hässliches Entlein vor. Hoffentlich waren nicht alle Italienerinnen so hübsch. Diese jedenfalls sah aus wie ein Filmstar und drückte jetzt am Lenkrad auf die Hupe. Lena machte einen erschrockenen Satz.

»Buon giorno!«

Die Frau winkte ihr vergnügt zu.

»Signorina Marlene Jung? Willkommen in Italien!«

Lene hätte nicht genau sagen können, wie sie sich ihre Zimmerwirtin vorgestellt hatte. Doch das sie in ihrer Fantasie ganz anders ausgesehen hatte, da war sie sicher. Wie eine dickliche Matrone vielleicht, der man das üppige italienische Essen ansah, das sie den ganzen Tag kochte. Und auch mit einem Cabriolet hatte sie nicht gerechnet. Eher mit einem Pferdegespann, was natürlich Unsinn war, oder mit einem robusten Pritschenwagen, wie man ihn eben auf dem Land gebrauchen konnte.

Auch Federica musterte die Urlauberin interessiert. Sie liebte erste Begegnungen, denn in jedem Anfang und auch in jedem Menschen lag das Potenzial zum Besonderen.

»Steigen Sie ein.« Federica stellt den Koffer auf dem schmalen Rücksitz ab. »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn uns unterwegs der Wind ein bisschen um die Nase weht?«

»Nein. Nein, das macht mir gar nichts.« Lene schüttelte schnell den Kopf und fühlte sich sehr erleichtert, dass die Signora tatsächlich Deutsch mit ihr sprach, genau wie im Brief und von Tante Hedwig versprochen. Papier war geduldig und Hedwig nicht die zuverlässigste Quelle. Außerdem war sie keine echte Tante, nur eine alte Freundin ihrer Mutter, die den Kontakt nach Italien über eine Cousine in Bad Ems hergestellt hatte. Diese wiederum war schon mal hier gewesen. Für die Vermittlung war Lene Tante Hedwig dankbar und leistete jetzt im Stillen Abbitte für ihre Zweifel.

»Frau Schneider lässt Sie ganz herzlich grüßen«, sagte sie schnell, um es nicht zu vergessen, und umfasste nervös ihre Knie. »Ich bin noch nie in einem Cabrio gefahren.«

»Sie werden es mögen.« Federica nahm auf dem Fahrersitz Platz und startete den Motor.

Die Strecke hinauf nach Pesaro del Monte piccolo Cattolica war atemberaubend schön, besonders wenn man die sanften Hügel der Marken zum ersten Mal erlebte. Frisches Frühlingsgrün überzog die Felder, an die Hänge schmiegten sich Olivenhaine und vereinzelt kleine Weingärten. Zum höchsten Punkt, dem Monte San Bartolo hin, verdichtete sich der Wald.

Der Beinahe-Unfall steckte Federica noch in den Knochen. Unbewusst fuhr sie langsamer als sonst. Während sie redete und mit einer Hand gestikulierte, sah sie sich Marlene Jung genauer an. Das gerötete Gesicht verriet Aufregung, ihre Bewegungen sprachen für körperliche Arbeit, aber auch für Besonnenheit. Sie wirkte älter, als sie vermutlich war, und wenn auch nicht direkt plump, so doch ziemlich robust. Und sie sah so deutsch aus, wie man nur aussehen konnte. Die blonden Haare waren fest um den Kopf geflochten und ließen die Stirn frei. Eine altmodische Frisur, passend zum hausbackenen Kleid. Doch in ihren Augen lagen unbändige Neugier und Lebenslust. Sie war wie dieser Tag, der im Frühling verharrte, bereit für den Sprung in den Sommer.

Federica lächelte. »Wenn ich etwas für Sie tun kann, sagen Sie es nur. Die meisten Gäste kommen erst im Juli, wenn es heiß wird. Im Moment ist es überall sehr, sehr ruhig.«

KAPITEL 3

Über dem Garten hinter dem Haus der Finellos in der Viale Dante Alighieri lag friedliche Stille. Vögel dösten im Geäst der Bäume in den Nachmittag hinein.

Das Wochenende stand bevor, und Emilia wusste nicht, wie sie es überstehen sollte. Es würde spät werden, hatte Vittorio gestern beim Fortgehen gesagt und reichlich Rasierwasser aufgetragen. Wieder einmal. Emilia schluckte die Tränen und die Kränkung hinunter. In ihrem Kopf hallte ein eilig geflüstertes Gespräch nach.

Wir müssen uns sehen. Freitagabend. Sei vorsichtig. Ich muss dir etwas sagen, aber am Telefon ist es zu gefährlich.

Heute Abend also. Um viertel nach acht. Erst in mehr als fünf endlosen Stunden. Sie konnte es kaum ertragen, noch so lange warten zu müssen. Ihre Hände bebten. Die Stelle für das heimliche Treffen war gut gewählt, verwinkelt und abends wenig frequentiert. Dennoch würde es nicht leicht werden, überhaupt ungesehen dort hinzukommen. Alles andere als leicht. Niemand durfte etwas merken. Schon gar nicht Vittorio.

*

Zügig erklomm Lene den letzten Abschnitt des Pfades und geriet dabei leicht außer Atem, obwohl sie es gewohnt war, sich schnell zu bewegen. Im Westerwald waren die Hügel deutlich flacher als dieser schroffe Abhang zwischen der Pension und dem wohl hundert Meter tiefer liegenden Strand. Das Plateau, auf dem sich die alten Häuser von Pesaro del Monte piccolo Cattolica um den Dorfplatz in der Mitte kuschelten, und die gemächliche Steigung zur Kuppe und der Klosterruine täuschten.

Wie anders sich hier alles anfühlte! Die Farben des Südens berauschten ihre Sinne, überall zeigte der Frühling seine Macht, und wo es noch nicht blühte, waren die Pflanzen mit Knospen übersäht. Unmöglich zu entscheiden, an welchem Fleck sie am liebsten war. Am Strand, wo die Wellen weiß bekrönt über den Sand leckten, ihn dunkel färbten, bis er alles Wasser aufgesogen hatte? Wo das Meer als Ganzes eine Ahnung von Unendlichkeit ausstrahlte, Gefahr und Verheißung, wie sie wohl jeder Seefahrer vom Anbeginn der Zeit gespürt haben musste? Oder oberhalb zwischen den Felsen, an die sich fremdartige Bäume und Sträucher schmiegten, Vögel zwitscherten und Schmetterlinge flatterten? Und was war mit dem Aprikosenhain hinter der niedrigen, aus groben Steinen geschichteten Mauer? Dort hatte sie im Gras gelegen, unter ihr die warme Erde, über ihr der Himmel und wie schützende Arme ausgebreitete Äste. Blütenbesetzt, dicht an dicht, unschuldig weiß, betörend duftend. Nur einer der Bäume, knorrig, dick und verwachsen, kleidete sich in eine rosa Blütenwolke. Es mussten Stunden vergangen sein, in denen sie nur gelegen und geschaut hatte, erst im Sand, dann im Aprikosenblütenparadies. Es erfüllte sie mit seliger Leichtigkeit, dass sie sich nicht festlegen musste und jeden Tag einen neuen Lieblingsort wählen konnte. Sicherlich gab es noch viel mehr zu entdecken, doch weiter als zur Dorfmitte und zum Strand war sie bisher nicht gekommen.

Am Ende des Anstiegs kam die Pension in Sicht, und Lene schritt etwas schneller aus. Bestimmt war bald Abendessenszeit. Die salzige Luft und die vielen Eindrücke machten sie hungriger als die harte Arbeit zu Hause auf dem Hof. Vielleicht lag es auch daran, dass sie das Essen am Mittag einfach vergessen und sich schon am ersten Abend in die italienische Küche verliebt hatte.

Der schmale Fußweg verlief am unteren Rand einer wild bewachsenen Böschung, die ihn von der Terrasse trennte und Lene von oben fast unsichtbar machte.

»Doll!«, rief eine männliche Stimme auf der anderen Seite der Balustrade. »Einfach doll!«

Auf den letzten Metern, ehe der Weg das Terrassenniveau erreichte, strich Lene sich eine aus der Flechtfrisur gelöste Haarsträhne hinters Ohr. Ein Herr im dünnen Mantel rannte vor der Pension hin und her. In einer braunen Schutzhülle aus Leder, versehen mit einem langen Riemen, hüpfte bei jedem Schritt ein Fotoapparat vor seinem Bauch. So hatte sie sich immer den legendären »rasenden Reporter« vorgestellt. Das Kameraobjektiv versteckte sich hinter einer Klappe, die sich auf Knopfdruck wie eine Ziehharmonika auseinanderfaltete. Der Mann nahm den Apparat hoch, guckte durch den Sucher, senkte ihn wieder, drehte sich einige Zentimeter, wiederholte die Prozedur.

»Doll!« Bei der nächsten Drehung fiel sein Blick auf Lene, der Mantel flatterte, schaukelte nach. »Buona sera, Signorina!« Ein Grinsen breitete sich über seinem Gesicht aus, und er klappte die Hacken zusammen. »Meyer, Friedhelm Meyer! Sie müssen Fräulein Jung sein, nicht wahr? Unsere Vermieterin hat mir verraten, dass schon eine Landsfrau vor mir eingetroffen ist. Dabei dachte ich, ich wäre der einzige Deutsche, den es vor der Saison hierher verschlägt!« Sein Lachen dröhnte und warf zahlreiche Fältchen um seine Augen. »Ist das nicht sensationell?«

Meyer war mittelgroß und mittelalt, sein Händedruck fest, kurz und trocken. Erneut hantierte er mit dem Fotoapparat herum, kreiselte dann in komischer Verzweiflung um sich selbst. »Schön, wunderschön, noch schöner! Wo fängt man denn an, bei all der Schönheit, Fräulein Jung? Helfen Sie einem armen, verwirrten Mann aus der Petrullie.« Er zwinkerte. »Bredouille, meine ich natürlich.«

Und dann mussten sie gemeinsam darüber lachen, dass er sich nicht entscheiden konnte, für welches Motiv er zuerst auf den Auslöser drücken sollte. Das Meer, die struppigen Büsche, deren pralle Knospen jeden Moment aufspringen konnten, der von wilden Wolken durchzogene Himmel oder die Pension selbst? Tief stehendes Licht hob sie in mystischer Klarheit hervor, wie Lene es von sommerlichen Gewittern kannte, wenn Sonnenstrahlen nach einen Regenguss das Dunkel durchbrachen. Nur der Regenbogen fehlte.

»Vento del mare«, seufzte Meyer. Der Schriftzug war auf die Stirnseite des Hauses gepinselt und sprang sofort ins Auge, wenn man sich vom Dorf aus näherte. »Das bedeutet Seewind.« Er breitete die Arme aus und atmete geräuschvoll durch die Nase ein. »Riechen Sie das? Da möchte man doch ein Vögelchen sein und auf dem nächsten Lüftchen losfliegen.«

Lene musterte ihn skeptisch. Um sich ihn als Vögelchen vorzustellen, war er ihr zu groß und zu schwer. Bei allem Verständnis für seine Begeisterung siegte wie meistens ihr Pragmatismus. Was auch daran liegen mochte, dass Meyer sie vage an Herrn Krüger erinnerte. Rechtsanwalt Krüger, den sie um Rat gefragt hatte, wegen des geerbten Hofes. Kein Thema, an das sie jetzt denken mochte, und höchste Zeit, sich zurückzuziehen.

»Hier gibt es Katzen«, sagte sie. »Passen Sie bloß auf bei der Landung.«

Meyers Gelächter begleitete sie ins Haus.

*

Vittorio Finello saß mit geschlossenen Augen im Sessel, die sanfte Stimme vom Plattenspieler beruhigte ihn. Ein wahrer Luxus, dieses Gerät im Büro. Er konnte es sich leisten, und das durfte man gern sehen. Spartanische Enthaltsamkeit war das Credo seines Vaters gewesen, doch dem musste er nicht mehr folgen, seit ihm die Firma übergeben worden war. Das Porträt des ausgeschiedenen Patriarchen hing weiter an der Wand hinter dem Schreibtisch. Ein Zugeständnis, das den alten Mann zufrieden stellen sollte. Auch die Möblierung hatte Vittorio weitgehend beibehalten, nur den beiden Sesseln am Fenster ein breiteres Sofa hinzugefügt. Von diesem Platz betrachtet kam die Vitrine noch besser zur Geltung, in der er neben einem Prunkstück ihrer Produktion historische Werkzeuge präsentierte. Auch das gefiel seinem Vater. Niemals sollten die Anfänge vergessen werden, denen die Maioliche Finello ihren Erfolg verdankte: Fleiß und Schweiß und die schmutzigen Hände eines Töpfers. Den unförmigen alten Glaskasten durch einen neuen zu ersetzen, kam für Vittorio nicht in Frage. Ein Familienunternehmen in der dritten Generation zu führen, brachte Verpflichtungen mit sich. Tradition war ein Pfund, mit dem man wuchern konnte, und der Garant weiterer Aufträge. Veränderungen wollten wohl überlegt werden. Für die Firma waren Zukunft und Vergangenheit ein und dasselbe. Er massierte sich die Schläfen. Dennoch bereitete die Zukunft ihm zunehmend Kopfzerbrechen.

»Kommen Sie rein«, brummte er, als es klopfte. Hinter ihm trat seine Sekretärin ein, und er bedeutete ihr mit einem Fingerzeig zu reden.

»Ihr Tisch ist für neunzehn Uhr reserviert. Das ist in einer halben Stunde. Brauchen Sie einen Fahrer?«

»Nein, ich fahre heute selbst.«

Er konnte hören, wie das Armband ihrer Uhr sich bewegte, als sie das Handgelenk drehte, um aufs Ziffernblatt zu sehen. Ein metallischer Ton, der ihn lächeln ließ. Signorina Ragonese stand direkt vor ihm, damit sie ihre Stimme nicht über seine Musik erheben musste, und hätte ihn niemals mit Worten zur Eile gedrängt.

»Wird Ihre Frau Sie begleiten?«

Vittorio schlug die Augen auf. »Sie würde sich langweilen, und Sie wissen, wie das ist: Eine Frau, die sich langweilt, verbreitet schlechte Stimmung, und die ist bei einem Geschäftsessen unangebracht.« Es war die Wahrheit und doch nur ein Teil davon. Diesmal war es sein Vorschlag gewesen, der es ihnen beiden ersparte, dass Emilia eine Unpässlichkeit vorschieben musste. Er würde das Beste aus dem Abend machen, o ja: das Beste.

»Va bene. Dann müssen Sie vorher nicht mehr nach Hause. Das spart Zeit«, hielt Signorina Ragonese sachlich fest.

Der Tonabnehmer hob die Nadel an, schwenkte zurück zum Anfang der Langspielplatte, und Pat Boone besang sein gebrochenes Herz. So war das mit Liebesschwüren, irgendwann wurden sie einfach weggespült, auch wenn sie nicht nur in den Sand geschrieben waren. Vittorio unterbrach das Lied und schob die Platte in die Schutzhülle.

Simonetta Ragonese entnahm dem Wandschrank ein frisches Hemd. Auch das war eine lange gepflegte Tradition. Während sie sein Jackett abbürstete, zog Vittorio sich um, warf das gebrauchte Hemd auf den Sessel, steckte das frische in den Hosenbund. Hellblauer Stoff, weil der besonders gut zu seinen Augen passte. Blau wie der Sommerhimmel, hatte sie geflüstert. Damals, an diesem zauberhaften Tag am Monte Ardizio … Der obere Knopf hakte.

»Warten Sie, Signor Finello, ich helfe Ihnen.« Simonettas Hände waren kühl und flink, trotzten dem Alter, das allmählich die Gelenke steif und ihre Finger krumm machte.

Er reckte den Hals und seufzte, als sie ihm die Krawatte wieder umlegte. »Signorina Ragonese – was sollte ich nur ohne Sie anfangen?«

»Wenn ich nicht mehr da bin, wird eine andere meinen Platz einnehmen.«

»Das kann und will ich mir nicht vorstellen: Sie dürfen mich nicht verlassen. Keine Widerrede.« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß, dass Sie eine Nachfolgerin im Sinn haben, aber davon will ich nichts hören.«

»Signorina Marchetti ist sehr gelehrig. Es würde nicht lange dauern, ihr alles beizubringen, was noch nötig ist. Sie brauchen mir nur Ihre Zustimmung geben.«

»Sie wissen, dass ich ablehnen muss.« Er war die Diskussion leid. Wie oft sollte er noch betonen, dass er diese Position unmöglich an Emilias engste Freundin vergeben konnte? Völlig unabhängig von ihren Fähigkeiten. »Sie ist fleißig, das bestreite ich nicht – aber sie ist jung. Nicht mehr ganz, aber doch zu jung, wenn Sie mich fragen. Ein kritisches Alter. Sie wissen, wie das ist. Erst kommt ein Mann, dann Kinder.« Seine Miene verdüsterte sich. Er wandte seiner Sekretärin den Rücken zu und ließ sich ins Jackett helfen. »Eine Frau wie Sie, Signorina Ragonese, die gibt es heute nicht mehr.«

Simonetta lächelte verkniffen. Ein Relikt einer vergangenen Epoche, eine aussterbende Art, das war sie. Und doch konnte sie nicht umhin, sich von seinen Worten geschmeichelt zu fühlen. Es erfüllte sie mit Stolz, denn ihre Arbeit war für sie weit mehr als das, und nie hatte sie etwas vermisst oder sich anderes gewünscht. Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr stand sie in Diensten der Firma und der Familie Finello. Gemeinsam waren sie durch harte Zeiten gegangen. Sie erinnerte sich gut an die Geburt des kleinen Vittorio, seine ersten Schritte, die raue Lehrzeit an der Seite seines strengen Vaters, die Übernahme der Geschäfte und schließlich seine Hochzeit. Simonetta presste die Lippen aufeinander. Aus dem kleinen Vittorio war ein Erwachsener geworden, der seinem Vater in nichts nachstand: ein fähiger Geschäftsmann und ein Narr, wenn es um Frauen ging. Aber Letzteres lag wohl in der Natur eines jeden Mannes. Vor manchen Dummheiten konnte man sie einfach nicht schützen.

*

Im Topf schlug die Soße zischende Blasen. Federica stieß den Löffel durch die krosse Kruste der Pasticciata. Zweierlei Soßen und Käse umhüllten die Tortiglioni, würziger Speck und Erbsen, Frühlingszwiebeln und Weißwein. Sie saßen zu dritt am Tisch im Esszimmer, ihr gegenüber Marlene Jung und als Neuzugang an der Stirnseite Friedhelm Meyer, dessen Teller sie zuerst mit einer großen Portion belud.

Federica verteilte den Auflauf, während Meyer den Wein entkorkte und einschenkte. Noch war sie unschlüssig, was sie von ihm halten sollte. Er glänzte mit hervorragenden Italienischkenntnissen, wobei seine Wortwahl sehr formell und etwas antiquiert wirkte, was sich weitgehend verflüchtigte, sobald er ins Deutsche wechselte. Seine Stimme war angenehm tief und von einem leichten Singsang gefärbt.

»Herzlichen Dank, Signora Pellegrini. Das duftet ja köstlich!« Friedhelm fächelte sich den aufsteigenden Dampf zu. Die Gegend war eine hervorragende Wahl, schon beim Anblick des Mauerwerks am Ortseingang war ihm das klar geworden. Das roch geradezu nach ehrwürdiger Historie, nach Anekdoten, die von ihm herausgekitzelt werden wollten! Und mit jedem weiteren Meter war es noch schöner geworden. Von der Sonne geküsst, offenbarten die Gassen einen rauen Charme – noch ins sanfte Pastell des Frühlings gehüllt, doch der Sommer schickte bereits seine Vorboten. Und er, Friedhelm Meyer, war einer davon. Er gluckste unterdrückt. Die Formulierung würde er sich merken. Das gab einen wunderbaren Begleittext zum geplanten Diavortrag ab.

»Stellen Sie sich vor, bis direkt vors Dorf bin ich gekommen, den ganzen Weg von Viersen«, sagte Meyer jetzt, nachdem sie einander guten Appetit gewünscht hatten. »Kennen Sie Viersen, Fräulein Jung? Liegt in der Nähe von Mönchengladbach oder umgekehrt, kommt drauf an, wen Sie fragen. Also, ich fahre ohne die geringsten Schwierigkeiten von Viersen bis nach Italien – keine Verzögerung, nicht mal bei der Grenzkontrolle, der Motor schnurrt den Brenner hoch und runter wie ein sanfter Tiger –, die ganze Emilia-Romagna durch nach Süden und dann, ich sehe schon das Ortsschild: Peng!« Er klatschte in die Hände. »Reifenpanne. Aus dem Nichts! Ich rolle gerade noch so durch den Torbogen der Dorfmauer und bis vors erste Haus. Was für ein Glück! Sagen Sie selbst, das hätte doch nicht besser laufen können.«

Lene nickte brav, kaute und schmeckte, verzückt vom Aroma und den ungewohnten Nudeln: Röhrchen mit schräg verlaufenden Rillen, die ihre Zunge an den Gaumen gedrückt abtastete.

»Und das mit dem Glück ging ja noch weiter«, fuhr Friedhelm fort. »Kaum habe ich angehalten, kommt so ein kleiner Bengel, vielleicht zehn Jahre alt – guckt sich den Schaden an und rennt wieder weg. Ich überlege noch, was ich machen soll, da löst sich mein Problem in Luft auf! Keine fünf Minuten hat es gedauert, da stehen Vater und Sohn bereit – also nicht der Kleine, ein erwachsener Sohn, Dawidä mit Namen –, um mich abzuschleppen. Werkstatt gleich um die Ecke und ein Service, sag ich Ihnen, nett und zuvorkommend. Sensationell.« Er schnalzte mit der Zunge.

»Ja, so sind sie, die Marchigiani.« Federica konnte sich das Szenario lebhaft vorstellen, denn es lief jedes Mal nach demselben Schema ab. Sie musste dringend ein ernstes Wort mit Davide Tardelli reden. Es konnte nicht so weitergehen, dass sich jeder zweite Urlauber während seines Aufenthalts im Dorf einen platten Reifen einhandelte. Für die kommende Saison musste Dawidä sich unbedingt etwas Neues ausdenken, um seine Werkstatt auszulasten. Ihre Mundwinkel zuckten.

»Ehrlich, Signora Pellegrini, ich bin begeistert.« In ihrem Lächeln sah Friedhelm Meyer nichts weiter als charmante Verlegenheit angesichts seines Lobes. Der Urlaub ließ sich wirklich hervorragend an. Noch vor dem Kofferauspacken die ersten Schnappschüsse, jetzt ein leckeres Essen, die Damen am Tisch bezaubernd, wenn auch zurückhaltend, und der Wein ein Träumchen. Als Rheinländer kannte er sich mit guten Tropfen aus. »Gleich morgen fange ich an, die Umgebung zu erkunden. Wenn Sie wollen, Fräulein Jung, nehme ich Sie gern mal mit – auf meinem Leihroller. Vorher muss ich nur noch ein bisschen üben.« Er lachte scheppernd. Der junge Tardelli hatte spontan angeboten, seine Vespa zur Verfügung zu stellen, solange Friedhelms Auto sich in Reparatur befand. Für einen anständigen Preis. Da gab es nichts zu meckern. Anerkennend hob er sein Glas, was für ein grandioser Einfall. »Doll, diese Italiener!«

*

Dunkelheit schlug über ihr zusammen wie aufgepeitschte Wellen inmitten eines Sturms, sie war in ihr, füllte ihre Gedanken, ihre Seele. Wieso nur hatte sie so nah herangehen und hinsehen müssen? Was hatte sie sich dabei gedacht? Das Bild verschwamm in nebliger Unschärfe. Blutrot. Es würde für immer in ihrer Erinnerung bleiben. Sie drehte sich nicht um, ging einfach weiter, langsam, ganz langsam.

Stimmen überschlugen sich.

»Lebt sie noch?«

»Holt endlich einen Arzt!«

Hatte irgendjemand sie bemerkt? Wie sollte sie das erklären? Zu spät. Zu spät! Ihre Füße trugen sie fort, ließen das Grauen des auf dem Boden liegenden Körpers zurück. Sie würgte, presste die Hand auf den Mund, rannte. Weiter und weiter. Mit gesenktem Kopf überquerte sie eine Straße, sah eine Kirchentür zu ihrer Linken, schlug ein Kreuz, duckte sich weg vor jedem Blick und scheute das Licht, das den Abend unter Laternen und der Leuchtreklame vor dem Cinema Duse in helle Streifen schnitt. Die Freitagabendvorstellung hatte bereits begonnen, kaum jemand wartete noch außerhalb der Türen. Ungehindert konnte sie passieren. An der nächsten Ecke hielt sie an. Wohin lief sie überhaupt? Was war das für eine Richtung? Ihre Nerven spielten verrückt, sie zwang sich, ruhig zu atmen. Die Nachtschwärmer waren alle dort gelandet, wo sie für die nächsten Stunden zu bleiben gedachten, nur vereinzelt waren Menschen unterwegs. Niemand beachtete sie. Niemand folgte ihr. Sie bog ab und dann noch ein zweites Mal, fand sich auf dem Corso XI Settembre wieder, woher sie gekommen war. Das Aufheulen des Horns einer Ambulanz fuhr ihr in den Magen. Sie presste die Hände auf die Ohren und setzte ihren Weg fort, zielgerichtet nun, und ohne anzuhalten. Für den Moment konnte sie nirgendwo hin außer nach Hause, wo es ihr hoffentlich gelang, wieder klar zu denken. Sie brauchte einen Plan, etwas, woran sie sich festhalten konnte. Ihr kleiner Koffer mit den abgeschabten Ecken lag oben auf dem Kleiderschrank. Sie sah sich die Metallknöpfe zur Seite drücken, hörte die Schnallen aufspringen. Es würde nicht lange dauern zu packen. Nur zur Sicherheit. Zitternd atmete sie durch. Ja, das war der richtige Schritt. Nach dem heutigen Abend musste sie jederzeit vorbereitet sein, zu gehen. Wenn es wirklich nötig wurde. Das in Betracht zu ziehen, widerstrebte ihr allerdings noch immer.

*

Unter den Sternen glänzte der Lack seines Wagens wie ein polierter, schwarzer Spiegel. Vittorio Finello schwankte ein wenig. Er hatte sich das Geschäftsessen und das langweilige Palaver seines Gegenübers schön getrunken. Gerade in dem Maße, wie es vertretbar war, um weder auffällig zu werden noch unvorsichtig. Immerhin war die weibliche Begleitung hübsch gewesen und die Bedienung noch hübscher. Es brauchte nicht viel, um ihn zu erfreuen. Das Auge aß nun mal mit, und es wollte ihm nicht in den Kopf, dass sich eine Frau davon beleidigt fühlen konnte, als Zierde einer Tafel betrachtet zu werden. Wieso wollten manche Frauen neuerdings mehr?

Sein Blick kletterte an der Fassade empor. Kein Licht in einem der Zimmer. Wie erwartet. Er schloss auf. Mit einer Hand auf dem Schalter für die Deckenleuchte blieb er in der Eingangshalle stehen, die ihm kühler erschien als sonst. Es konnte am Alkohol liegen, der seine Sinne beeinträchtigte. In Bodenvasen steckten drapierte Blumen, eine geschwungene Treppe führte ins Obergeschoss, deren Metallgeländer ganz dem modernen Zeitgeist entsprach. Auf der Kommode stand sogar ein Telefon. Vittorio sah nur Umrisse seines Heimes, auf das er sehr stolz war, und die genügten ihm zur Orientierung. Seine schöne Emilia war Herrin dieses Hauses, musste keinen Finger krumm machen für alles, was er ihr zu Füßen legte. Aber dankte sie es ihm, war sie zufrieden? Er war es leid, dass sie sich ihm verschloss, war des Werbens um ihre Gunst müde. Mehr und mehr erregte sie seinen Zorn.

Im Vorbeigehen strich er an der Garderobe über ihr Schultertuch. Er entledigte sich seiner Schuhe, ging nach oben, folgte dem weichen Teppich bis zum Schlafzimmer. Mit einem Finger verbreiterte er den Spalt der angelehnten Tür. Im Zimmer war es ebenso kühl wie in der Halle. Er musste weder Licht anmachen noch hineinsehen, um zu wissen, dass das Bett leer war. Keine Spur von der Wärme eines schlafenden Menschen und kein Atem außer seinem eigenen. Schwer und gepresst strömte der durch seine Nase, während er die Zähne aufeinanderbiss. Er ging weiter zu der kleinen Kammer am Ende des Flures, in die sie sich manchmal zurückzog. Ihr Kinderzimmer ohne Kind. Er scheute davor zurück, einzutreten, legte die Stirn und beide Hände flach gegen das Holz, wisperte tonlos Emilias Namen. Auch hier kein Zeichen, kein noch so kleines, das ein Klopfen gerechtfertigt hätte. Nur das leise Schaben seiner Knöchel war zu hören, als er die Finger zu Fäusten ballte. Ein seltsames Gefühl des Verlusts durchströmte ihn, und er wandte sich ab.

KAPITEL 4

Pesaro lag im leichten Schlaf des frühen Samstagmorgens. In den schmalen Gassen brachen sich Stimmen an den Hauswänden und schlüpften durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden, hinter denen sich brave Bürger missmutig in ihren Betten drehten. Gaetano, selbst noch schlaftrunken, bemühte sich, den Anschluss an seine Freunde nicht zu verlieren, und zog beim Laufen das Genick ein, jeden Moment wegen des Lärms auf Ärger gefasst. Pino tänzelte leichtfüßig voraus, doch er konnte einfach nie leise sein. Sobald er die Augen aufschlug, redete Pino und riss dumme Witze, die vor allem er selbst lustig fand – und natürlich Gianfranco. Der konnte über alles lachen und klang dabei wie ein Esel, besonders, wenn er getrunken hatte. Oder wie ein Maultier. Auf jeden Fall unsagbar blöd und so laut, dass er kilometerweit selbst noch die Toten weckte. Gaetano fluchte unterdrückt.

An der Festung Rocca Constanza vorbei verließen sie die Stadt, wollten raus ins Freie, zum Strand und zum Sonnenaufgang. Wie ein Zepter trug Pino die letzte Flasche Rotwein des vergangenen Abends vor sich her, aus der nur wenige Schlucke fehlten. Auf Gianfrancos Rücken tanzte eine Gitarre, und Gaetano schleppte seine Zeichenausrüstung mit. Nur Bruno hatte nichts dabei. Bruno gähnte. Trotzdem wirkte sein Blick hellwach. Er war der Älteste, hatte den Abschluss am hiesigen Istituto d’Arte schon in der Tasche, für den Gaetano noch zwei Jahre brauchen würde, und strotzte nur so vor Energie. Am Abend zuvor hatte er seine erste Ausstellung in der Casa Rossini eröffnet, was sie im Anschluss gefeiert hatten. Um zehn musste Bruno wieder dort sein. Jetzt war es kurz vor fünf, also mehr als genug Zeit für ihren Ausflug. Ob auch ein Frühstück drin sein würde, war fraglich, doch das bestand in ihrer Runde ohnehin meistens nur aus caffè und Zigaretten. Manchmal ergänzt um Wein, so wie heute. Was sie alle einander gern als Künstlerattitüde verkauften, war oft schlicht ihrer Geldnot geschuldet. Es bekam Gaetanos Magen, der sich morgens nach fester Nahrung sehnte, nicht besonders gut, doch nährte es ihn auf andere Weise. Er fühlte sich zugehörig, als Teil ihrer Gemeinschaft, in die sie ihn als Jüngsten aufgenommen hatten.

Sobald das Meer in Sicht kam, rannten sie. Jenseits der Straße schauten die Dächer der tiefer stehenden Hütten des Bagni über das Geländer. Bunt gestrichene Häuschen an einem der durchnummerierten Strandabschnitte, wo sich in der Hauptsaison Urlauber aus aller Welt unter Sonnenschirmen auf bewachten Liegen räkelten. Noch boten nur wenige Betreiber ihre Dienste an, es herrschte träger Stillstand und Winterruhe bis Ende Mai.

Pino nahm die letzten hundert Meter im Sprint und die Treppe in einem Sprung. Bei der Landung überschlug er sich in einer Sandfontäne.

»Nichts passiert!« Er reckte die unversehrte Flasche ins fahle Grau des Morgens, spuckte knirschende weiße Körner und rannte weiter. »Woohoo!«

Die anderen folgten ihm langsamer über den breiten, flachen Strand zum tintendunkel daliegenden Meer. Mit jedem Schritt wurde die Luft kühler und salziger, wischte die Nacht aus ihren Köpfen und ließ sogar Pino verstummen. Flüsternd kündete die sanft heranrollende Brandung von Veränderung. Ein Schimmern, dünn und hell wie ein einzelnes blondes Haar, trennte weit draußen allmählich die Welt in zwei Hälften.

Vorsichtig ließ Gaetano die Tasche mit den Malutensilien von der Schulter gleiten, saugte fasziniert die Stimmung in sich auf, die undeutlichen Silhouetten seiner Freunde, wie sie ihre Schuhe auszogen und die Hosen aufkrempelten, um dem Tag entgegenzugehen. In Gedanken bannte er den Moment auf Papier, strichelte Konturen …

»Kneifst du etwa, Gaetano?« Pino zog den Korken mit seinen Backenzähnen aus der Flasche und katapultierte ihn im hohen Bogen in die Wellen. »Du kannst noch tausend Mal herkommen, um einen Sonnenaufgang wie diesen zu zeichnen.«

»Zehntausend Mal!« Gianfranco ließ sein Eselslachen hören.

»Da hat er recht, Kleiner.« Bruno grinste ihm aufmunternd zu. »Und die Gelegenheit, dir mit uns eine Lungenentzündung zu holen, könnte einmalig sein und nie wiederkommen.«

Zehntausend Mal oder ein Mal. Gaetano schluckte, dann murmelte er eine Zustimmung und beeilte sich, während Pino ihn anfeuerte und wie üblich aufzog.

»Avanti, Signor Gentile! Du bist zu brav und zu langsam. Keine Frau will eine lahme Schnecke, die sich in ihrem Haus verkriecht. Komm raus, zeig der Welt deine Hörner!«

Passend zum Stichwort legt Gianfranco zwei Finger seitlich an die Stirn, scharrte stampfend mit dem Fuß und schnaubte zur Abwechslung wie ein Stier, bis der Esel in ihm sich wieder durchsetzte.

Gaetano beeilte sich, fiel im weichen Sand fast vornüber, wurde von Bruno aufgefangen, der ihm eine freundschaftliche Kopfnuss verpasste. Dann wateten sie gemeinsam bis fast zu den Knien ins Meer – nach Luft ringend, lauthals fluchend und krampfhaft gegen die stechende Kälte anlachend.

»Auf die Freundschaft!« Pino trank als Erster und reichte die Flasche weiter. »Und auf Bruno Bruni, der mit seiner Ausstellung Geschichte schreiben wird.«

»Jawoll!«, stimmte Gianfranco zu. »Auf Bruno, der es uns vormacht und sich davonmacht. Jetzt du, Tano: einen Toast. Und beeil dich – ich spür meine Zehen nicht mehr.«

Das Wasser hatte höchstens zehn Grad, und Gaetanos Gedanken setzten Eiskristalle an, wurden zäh und schleppend. Seine Zähne schlugen aufeinander.

»Auf … Bruno«, sagte er lahm und nahm gleich zwei Schlucke, um seine Verlegenheit wegzuspülen. Er war wohl der langweiligste Mensch der Erde, der sich jemals eingebildet hatte, ein Maler werden zu wollen. »Auf seinen Erfolg«, schob er nach. »Auf die Kunst, die Schönheit und –«

»Das reicht«, fuhr Pino dazwischen. »Lass den Meister lieber selbst was sagen.«