9,99 €

Mehr erfahren.

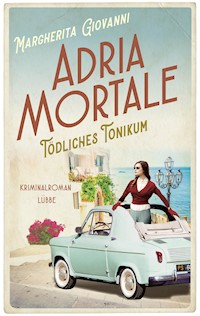

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Sommer an der Adria - und eine Leiche vor der Kirchentür

Früher Morgen in Pesaro del Monte piccola cattolica. Ein heißer Tag kündigt sich an, doch der junge Mann, der halb aufgerichtet vor der Kirchentür sitzt, ist kalt. Aus seiner Brust ragt der Griff einer Waffe. Geistesgegenwärtig wird Pensionswirtin Federica Pellegrini geholt. Sie kennt sich mit Verbrechen aus und hat einen guten Draht zu Commissario Garibaldi, der die Ermittlungen übernimmt. Rasch beginnt die Gerüchteküche im Dorf zu brodeln: Warum nur musste der 18jährige Aniello sterben? Angesichts der wilden Mutmaßungen beschließt Federica - sehr zum Missfallen des Commissario -, dass hier nur eine helfen kann: sie selbst. Aber einen Mörder fangen zu wollen kann gefährlich werden ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Inhalt

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Personenübersicht

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Epilog

Nachwort und Dank

Über das Buch

Sommer an der Adria – und eine Leiche vor der Kirchentür

Früher Morgen in Pesaro del Monte piccola cattolica. Ein heißer Tag kündigt sich an, doch der junge Mann, der halb aufgerichtet vor der Kirchentür sitzt, ist kalt. Aus seiner Brust ragt der Griff einer Waffe. Geistesgegenwärtig wird Pensionswirtin Federica Pellegrini geholt. Sie kennt sich mit Verbrechen aus und hat einen guten Draht zu Commissario Garibaldi, der die Ermittlungen übernimmt. Rasch beginnt die Gerüchteküche im Dorf zu brodeln: Warum nur musste der 18jährige Aniello sterben? Angesichts der wilden Mutmaßungen beschließt Federica – sehr zum Missfallen des Commissario –, dass hier nur eine helfen kann: sie selbst. Aber einen Mörder fangen zu wollen kann gefährlich werden …

Über die Autorin

Margherita Giovanni ist ein Pseudonym der Autorin Brigitte Pons. Sie lebt in der Nähe von Frankfurt/Main, schreibt Romane und Kurzgeschichten und ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Als Isabella Esteban erzählt sie in einer Krimireihe von ihrer Lieblingsstadt Barcelona, ihre Odenwald-Krimireihe um Ermittler Frank Liebknecht erscheint im digitalen Programm von Bastei Lübbe.

Weitere Titel der Autorin:

Adria mortale – Bittersüßer Tod

Adria mortale – Tod im Ginster

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com)

Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: lüra – Klemt & Mues GbR, Wuppertal Covergestaltung: © U1berlin / Patrizia Di Stefano Covermotiv: © tomograf / Getty Images / getty-images; © Richard Jenkins Photography; © Anastasy Yarmolovich / Alamy Stock Photo Satz: GGP Media GmbH, Pößneck E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-7517-4233-7

Sie finden uns im Internet unter luebbe.deBitte beachten Sie auch: lesejury.de

Personenübersicht

Federica Pellegrini – Betreiberin der Pension Vento del Mare in Pesaro del Monte piccolo Cattolica (Pe-Mo-Ca)

Lorenzo Garibaldi – Commissario der Questura in Pesaro

Giovanni Spadafero – Ispettore und Mitarbeiter Garibaldis

Vigliani – Assistent im rechtsmedizinischen Institut Pesaro

Aniello Capizzi – ragazzo pazzo – lebenslustiger Tüftler und tot

Mauro Capizzi – Aniellos älterer Bruder

Luisa, Mariella und Damiano – jüngere Geschwister

Gemma und Signor Capizzi – die Eltern

Befana – Kräuterkundige Heilerin

Don Pietro – Dorfpfarrer der Kirche San Francesco

Aldo Baresi – Bürgermeister

Maria Baresi – Frau des Bürgermeisters

ElizaMarinelli – Inhaberin eines Frisiersalons

Ruggero Marinelli – Landarbeiter; Elizas Ehemann

Salvatore und Viola Farina – Wirtsleute der Trattoria

Davide Tardelli – Betreiber von Autowerkstatt und Rollertaxi

Angelo und Cristina Iannazzo – Ladenbesitzer am Dorfplatz

Luigi und Giuseppe – Angelos Kinder

Lucio Monza – Fischer

Umberto Saletta – Nachbar

Ciro Pavone – Postbote aus Santo Stefano

Daniella – Studentin

Dottoressa Alfano – Apothekerin

Prolog

Durch das leere Fenster der Klosterruine blitzte das Blau des Himmels und – je nach Blickwinkel des Betrachters – das tief unter der Klippe liegende und in dunkleren Tönen schimmernde Mittelmeer. Ein Ziegenbock meckerte und fraß ein zähes Grasbüschel, das sich in den Fugen festklammerte. Vom Gebäude selbst waren nur die Reste einer Wand geblieben, daneben eine Handvoll verwitterter Steine, unter denen die Gebeine der letzten Mönche ruhten, sowie ein verwildertes Kräuterbeet.

Vor sich hin murmelnd schnitt eine alte Frau hier und da einige Stängel und kraulte dem Bock bedächtig den zottigen Schopf, dann richtete sie sich schwerfällig auf. Ein Raubvogel schrie. Dem Schrei folgend wandte sie den Blick nach oben, doch entdeckte sie weder eine Bewegung noch den Schatten einer Schwinge. Missmutig wischte die Alte über ihre Augen. Der Jäger versteckte sich, narrte sie.

Vor ihr auf dem Plateau zwischen dem Meer und den landeinwärts sanfteren Hügeln der Region Marken erstreckte sich eine offene Wiesenfläche mit wenigen Büschen und Sträuchern bis zur Pension Vento del mare, dahinter ein Streifen Feld, dann das Dorf Pesaro del Monte piccolo Cattolica, von einer alten Mauer umgrenzt.

Die Alte zerstreute eine Prise Kräuter, tätschelte die Grabsteine wie die Schultern alter Freunde. Wieder ertönte weit oben der Schrei und fuhr ihr in die Glieder. Die Sonne stand tief. Sie stampfte mit dem Stock auf, und der Bock drängte an ihre Seite.

»Schnell«, sagte sie, sammelte ihr Werkzeug ein und legte eine Hand auf seinen Kopf. »Nach Hause. Nach Hause!«

Früher als üblich brach sie auf, folgte dem schmalen Pfad, der sie an einem Felsband etwas unterhalb der Ansiedlung vorbeiführte.

Gelächter wehte über die Dächer und durch die Gassen. In der Luft überlagerten sich würzige Düfte von scharf gebratenem Fleisch, Thymian und Salbei, von Soßen aus frischen Tomaten, die eben noch am Strauch gehangen hatten und bald schon zur Pasta serviert werden würden. Gläser wurden poliert, Stühle aufgestellt und Tischdecken von rechts auf links gedreht. Alles für die Touristen, mit deren Geld der ersehnte Wohlstand kommen sollte.

Die alte Frau hielt das Gesicht in den Wind, der über die Klippe heraufstrich. »Noch ist die Zeit nicht reif«, murmelte sie. »Aber bald schon, bald. Auch die meine.«

Kapitel 1

Die Wände mit den verblassten Heiligenbildern warfen seine Stimme zurück, vervielfachten sie zu einem Kanon. Don Pietro liebte die Einsamkeit des frühen Morgens, die Klarheit seiner Gedanken, die ihn, erfrischt von der Nachtruhe, durchströmten. Vor Sonnenaufgang störte niemand seine Zwiesprache mit dem Herrn. Wobei es zugegebenermaßen unter der Woche auch sonst kein allzu großes Gedränge in den Kirchenbänken gab. Das Leben ließ den Menschen wenig Zeit für Besinnung und innere Einkehr.

Schwerfällig erhob er sich von den Knien und pustete die Kerze neben dem Altar aus. Eine einzelne, deren dünner Rauchfaden sich kräuselte, im Luftzug verwehte und dabei spielerisch durch das spärliche, in der Raummitte einfallende Dämmerlicht flirrte. Seufzend schaute Don Pietro nach oben. Durch die Fenster sollte es scheinen und nicht durch das Dach! Er würde seiner Gemeinde ein wenig mehr Dampf machen müssen und sie daran erinnern, dass es durch das Loch zuerst auf ihre Köpfe und nicht auf seinen regnen würde. Es war Anfang August, und dieser Monat neigte zu hitzigen Gewittern. Wenn es nach ihm ging, lieber heute als morgen.

»Preist den Allmächt’gen und lasset die Lire fein klingen«, improvisierte Don Pietro zur Melodie eines eingängigen Lobgesangs. Seine Schritte hallten durch das leere Kirchenschiff. »Sonst soll ein Blitzschlag den passenden Lohn euch einbringen!«

Es war eine Schande, dass San Francesco vor aller Augen bröckelte, die Liste der notwendigen Reparaturen für das kleine Gotteshaus war lang. Aber in Pesaro del Monte piccolo Cattolica räumte man derzeit anderen Dingen einen höheren Stellenwert ein. Tourismus war die Religion der Fünfzigerjahre, der jedermann huldigte. In wenigen Monaten brach ein neues Jahrzehnt an. Die Menschheit strebte nach Fortschritt, Wohlstand und zu den Sternen – auch seine Schäfchen.

Durch den Seitenausgang der Sakristei verließ Don Pietro die Kirche und versenkte den Schlüssel in der tiefen Tasche seiner Soutane.

Während die Dunkelheit sich gemächlich hob und die Sonne über die Horizontlinie kletterte, stieg vom Kopfsteinpflaster der Gasse noch ein Rest nächtlicher Kühle auf, mit der es bald vorbei sein würde. Seit mehr als einer Woche hatte sich keine Wolke blicken lassen, und der blanke schwarzblaue Himmel kündigte einen weiteren heißen Tag an.

Das frisch gedichtete Lied kreiste durch Don Pietros Gedanken, mischte sich mit der Vorfreude auf das Frühstück, das seiner einsamen Morgenandacht bald folgen sollte. Er bildete sich ein, bereits den Duft frischer Hörnchen aus der nahe gelegenen Bäckerei zu riechen, was ihn versöhnlich stimmte. Süßes war keine Sünde, sondern ein Gottesgeschenk, davon war er überzeugt.

Aus der Gasse trat er auf den stillen Dorfplatz vor der Kirche, wo tagsüber das Leben toste. Jetzt, kurz vor fünf, war nur das Plätschern des Brunnens zu hören und die ersten Singvögel. Don Pietros Blick glitt kritisch über die Fassade des Gotteshauses, suchte nach weiteren schadhaften Stellen, nach den ungeliebten Tauben, die ihm mit ihren Hinterlassenschaften ein ständiges Ärgernis waren, und blieb dann an der Stufe vor dem Portal hängen. Da lag etwas, das größer war als der übliche, achtlos weggeworfene Müll, der dort hingeweht wurde.

Er kniff die Augen zusammen, und allmählich schälte sich das unförmige Objekt vor ihm aus dem Schatten des Steinbogens, gewann an Kontur und Masse.

Ein angewinkeltes Bein, ein Arm, unter der herabhängenden Hand eine Flasche. Das ging nun wirklich zu weit! Schlief der etwa seinen Rausch vor der Kirchentür aus?

»Sie da, wachen Sie auf! Signore? Buon giorno!«

Der Pfarrer beugte sich vor, um den vor ihm Liegenden zu schütteln. Den Burschen kannte er doch! Der Kopf des jungen Mannes war leicht zur Seite gedreht, sein Kinn auf die Brust gesunken, auf der auch die andere Hand ruhte, die nun herunterrutschte. Bleiern verharrte ein zweites, nicht eben freundlich gemeintes »Buon giorno« auf Don Pietros Zunge, und er bekreuzigte sich.

Dort, wo zuvor die Hand gelegen hatte, steckte etwas in der Brust – etwa auf Herzhöhe und somit mit dem Leben unvereinbar.

Nein, dieser Tag war kein guter.

Der Pfarrer sprach ein rasches Gebet, dann sah er sich um. Sämtliche Häuser am Dorfplatz lagen noch hinter halb geschlossenen Fensterläden im Schlaf. Zu so früher Stunde waren beim Barbier zu seiner Rechten das Gitter heruntergelassen, die Amtsstube des Bürgermeisters gegenüber verwaist und vor der Trattoria die Stühle zusammengeklappt. Auch bei Angelo Iannazzo, der genau dazwischen seinen Kramladen führte, rührte sich nichts.

Don Pietro beschloss, trotzdem bei ihm zu klingen. Die Familie wohnte über dem Geschäft, und somit war Iannazzo, allein wegen der Nähe, die beste Option. Er ließ den jungen Mann am Kirchenportal nicht aus den Augen, während er langsam hinüberging.

Drinnen rumorte es, zwei Stimmen debattierten, dann erschien Angelos zerzauster Kopf am Fenster im ersten Stock. »Was in drei Teufels Namen ist da unten los?«

»Leise, mein Sohn, leise«, mahnte der Pfarrer. »Wir wollen nicht die ganze Nachbarschaft aus den Betten reißen. Und mäßige dich.«

»Don Pietro?« Neben Angelo neigte sich dessen Frau Cristina übers Fensterbrett.

»Si. Ich bin’s. Und du spute dich, Angelo. Ich brauche deine Hilfe. Sofort. Drüben an der Kirche.«

Cristina reckte seinem Fingerzeig folgend den Hals.

»Dio mio«, murmelte sie, dann stieß sie ihren Mann an. »Da liegt jemand. Los, du Schlafmütze!«

Keine drei Minuten später stopfte Angelo Iannazzo wenige Schritte von der Eingangsstufe von San Francesco entfernt den letzten Zipfel seines Hemdes in den Hosenbund. Notdürftig strich er sich die Haare glatt. In kurzem Abstand folgten seine Söhne.

»Deine Kinder sollten besser nicht näher kommen.« Mit seinem weiten Gewand verdeckte der Pfarrer die Gestalt auf dem Boden größtenteils.

»Wegen einer Schnapsleiche, die die Kirchentür blockiert? Schadet nicht, wenn meine Buben das sehen. Das soll ihnen eine Warnung sein. Keine Sorge, die Kanaille schaffe ich Ihnen ganz schnell aus dem Weg.«

»Nicht ganz, nicht ganz.« Don Pietro knetete seine Hände und gewährte Iannazzo einen kurzen Blick.

»Ach, du liebes bisschen!«, entfuhr es diesem. »Ist das etwa – das ist doch Aniello? Und ist er …«

»Tot. Bedauerlicherweise, ja.«

»Madonna, wie schrecklich! Und was soll ich jetzt tun?« Angelo rieb sich aufgeregt den Nacken, während der Pfarrer Giuseppe und Luigi mit erhobenem Finger Einhalt gebot.

»Das hier ist nichts für euch. Geht zurück ins Haus zu eurer Mutter.« Dann wandte er sich wieder Angelo zu. »Nun, du siehst, was los ist. Wir können den armen Jungen schlecht allein lassen, und ich fürchte, wegbringen dürfen wir ihn auch nicht. Jemand muss die Polizei in Pesaro informieren. Du hast ein Telefon im Laden.«

Der Fernsprecher war nagelneu, und obwohl es kein öffentlicher Apparat war, wurde er doch gern als solcher genutzt. Gegen eine kleine Gebühr, direkt in Angelos Kasse. In die unter dem Tisch.

Er nickte, dann wurde ihm klar, worauf der Pfarrer hinauswollte. Einer musste telefonieren, der andere würde allein bei der Leiche bleiben. Wieder rieb Angelo sich den Nacken. Er verspürte nicht die geringste Lust, eine der beiden Aufgaben zu übernehmen. Der Apparat, auf den er so stolz war, machte ihm auch ein bisschen Angst.

»Wir sollten besser den Bürgermeister holen. Damit er entscheidet, was zu tun ist.« Er sah seine Frau Cristina in der Haustür, ihre kleine Tochter auf der Hüfte, die der Lärm aufgeweckt hatte. »Das kann ich machen.«

Ärgerlich schüttelte Don Pietro den Kopf. Mit dieser Diskussion verloren sie wichtige Zeit, nur weil Iannazzo ein Drückeberger war. Er brauchte jemanden, der mehr Mumm in den Knochen hatte, der sich auf den Umgang mit Leichen verstand und bei dem Wort Polizei nicht in Schockstarre verfiel. Bürgermeister Baresi drängte sich ihm dabei nicht als erste Wahl auf, ihn in Kenntnis zu setzen war dennoch sinnvoll.

Giuseppe und Luigi standen immer noch bei ihnen, traten von einem nackten Fuß auf den anderen und bemühten sich mit großen Augen und Ohren herauszufinden, was an diesem frühen Morgen Seltsames vor sich ging.

»Va bene.« So leicht würde Don Pietro Iannazzo nicht aus der Verantwortung entlassen. Wenn der sich dumm stellte, dann mussten eben seine Kinder mithelfen, obwohl sie gerade mal acht und zehn Jahre alt waren. Viel zu jung eigentlich, um sie in diese Sache einzubeziehen.

»Luigi, du läufst rasch zum Bürgermeister. Dort klingelst du, bis er aufmacht, auch wenn er mit dir schimpft. Sag ihm, Don Pietro schickt dich: Es gab einen … Vorfall … an der Kirche und dass … Signor Garibaldi deswegen herkommen wird. Kannst du dir das merken? Signor Garibaldi wird kommen.«

Luigi nickte und wiederholte seinen Auftrag präzise und starrte dabei am Pfarrer vorbei auf den Fuß, der sich kein bisschen bewegt hatte, seit sie angekommen waren.

»Wieso darf er das machen?« Giuseppe knuffte seinen kleinen Bruder und schnaubte empört. »Ich kann viel schneller laufen!«

»Nun, weil du Fahrrad fahren kannst, mein Sohn. Für dich habe ich einen anderen Auftrag.« Viel zu jung, dachte Don Pietro wieder, um ihnen die Wahrheit zu sagen und das Wort auszusprechen, das zu denken er selbst sich bisher weigerte. Doch dadurch änderten sich die Tatsachen nicht, und was außer einem Verbrechen sollte dahinterstecken, wenn dem Toten ein Messergriff aus der Brust ragte? Wie er es auch drehte, es ließ sich nicht umgehen. Die Sache war heikel, und die Signora, zu der er Giuseppe schicken wollte, besaß ein gewisses Geschick im Umgang mit heiklen Situationen, hatte Nerven aus Stahl und einen starken Willen, mit dem er schon das ein oder andere Mal zusammengeprallt war, sowie einen direkten Draht zur Kriminalpolizei in Pesaro. Sie war die einzig Richtige, auch wenn er noch sosehr mit ihr haderte.

»Gott steh uns bei«, brummte Don Pietro, als die Kinder sich auf den Weg machten, und ergänzte stumm eine ganz persönliche Bitte um Langmut.

*

Auf dem viel zu großen Fahrrad trat Giuseppe stehend in die Pedale. Vor Aufregung stand ihm der Mund offen, der Fahrtwind pfiff durch seine Zahnlücke und kühlte sein glühendes Gesicht. Was für ein Glück, dass er und Luigi es an ihrer Mama vorbei aus dem Haus geschafft hatten, als die zu ihrem kreischenden Schwesterchen gelaufen war! Signor Garibaldi wird kommen, hatte Don Pietro gesagt und seinen Vater dabei ganz seltsam angeguckt. Und der Bürgermeister würde auch gleich da sein – und er, Giuseppe, war mittendrin! Wobei er sich im Moment natürlich immer weiter vom Ort des Geschehens entfernte.

Von der Hauptstraße bog er zum Ortsausgang ab und wurde auf dem schlechter werdenden Fahrweg jenseits der Dorfmauer heftig durchgerüttelt. Er strampelte schneller. Links von ihm, hinter einem Wiesenstreifen, lag die Kante des Plateaus und tiefer, am Fuß des steilen Abhangs, das Mittelmeer, aus dem sich jetzt die Sonne erhob. Für die Schönheit des glitzernden Wassers war er wenig empfänglich, und diese Beleuchtung störte gerade nur seine Konzentration auf die Schlaglöcher. Vor ihm tauchte in einiger Entfernung die einsam liegende Pension Vento del mare auf, das letzte Haus auf dieser Seite des Hügels, der jäh bei den Resten eines zerfallenen Klosters endete. Das Rad schlingerte, dann endlich beruhigten sich die Reifen und er erreichte die Steinplatten der Terrasse.

Giuseppe sprang ab, ließ das Rad an die Wand neben der Haustür fallen. Er drehte den Klingelschalter, und drinnen schepperte eine Glocke in die Stille des Morgens. Giuseppe war es egal. Sein Herzschlag und sein Atem klangen in seinem Kopf ohnehin viel lauter. Außerdem hatte er einen Auftrag. Wenn er das später seinen Freunden erzählte, würden die so was von neidisch sein! Auch wenn er nicht verstand, was daran so toll sein sollte, wusste er doch, dass es einige gab, die ganz scharf darauf gewesen wären, die Signora aus der Pension einmal im Nachthemd zu sehen. Hoffentlich beeilte die sich, er wollte auf keinen Fall irgendwas verpassen. Mit dem nackten Unterarm wischte er sich einen Spucketropfen vom Kinn, japste nach Atem und drehte den Klingelknopf weiter: zwei, drei, vier Mal.

*

Das infernalische Schellen ging in Klopfen über. Fäuste auf Holz, dazu rief jemand ihren Namen. Widerwillig schlug Federica Pellegrini die Augen auf, in der Hoffnung, die Geräusche könnten Teil eines Traumes gewesen sein. Vor dem geöffneten Fenster bewegten sich die Vorhänge leicht im leisen Wind, der hier draußen nie ganz verebbte, nach Salzwasser, Sonne und Kräutern duftete und dem die Pension ihren Namen verdankte: Vento del mare – Seewind. Der Helligkeit im Zimmer nach zu urteilen war es definitiv zu früh zum Aufstehen. Zu früh für die Lieferung von Brötchen und überhaupt alles, was sich außerhalb ihres Bettes abspielte. Die Sonne konnte gerade erst aufgegangen sein.

»Signora Pellegrini! Signora Pellegrini?«

Wenn sie nicht doch noch träumte, gehörte die Stimme einem Kind. Federica befreite ihr eingeklemmtes Bein, schüttelte das dünne Laken ab und ergriff das erstbeste Kleidungsstück, um es überzustreifen. An der Schlafzimmertür schlüpfte sie in die Holzpantoletten, krempelte im Flur die zu langen Ärmel einmal um und sog den Duft des Kragens ein. Wer auch immer da draußen störte, er musste sich kurz fassen und hatte hoffentlich einen triftigen Grund. Dieser Morgen gehörte noch für mindestens eine Stunde ihr allein. Nun – fast allein, korrigierte sie sich mit einem leisen Lächeln. Sie schloss den untersten Knopf des Hemdes, um wenigstens einen Teil ihrer Oberschenkel zu bedecken, und öffnete die Tür.

»Hoppla!« Von der Schwelle fiel ihr Giuseppe Iannazzo entgegen, den sie gerade noch auffangen konnte. »Was willst du denn hier um diese Zeit?«

Sein Kinn klappte herunter, seine sommersprossige Nase zuckte, und für einen Moment verschlug es ihm die Sprache, dann schien er alle verlorenen Sekunden in einem Atemzug aufholen zu wollen.

»Sie müssen sofort kommen, weil Don Pietro und mein Papa … und weil was passiert ist, und der Bürgermeister auch, und Signore – also der Signore – der muss, der wird – aus Pesaro – das ist wichtig – weil …«

Federica legte eine Hand auf seinen Mund und gleichzeitig einen Finger auf die eigenen Lippen. »Langsam, Giuseppino, und das Luftholen nicht vergessen.«

Sein Gesicht fühlte sich klebrig an. Die Brise, die vom Meer einen letzten Nachthauch herauftrug, jagte einen zitternden Gänsehautschauer über seinen verschwitzten Körper. In dem Unterhemd und der kurzen Hose, die er trug, hatte der Knirps garantiert bis vor kurzem auch noch geschlummert. Sie ließ die Hand sinken. »Willst du nicht erst mal reinkommen?«

Giuseppe schüttelte den Kopf, in dem es sichtlich arbeitete, sein Mund verzog sich zu einer schiefen Schnute. »Wir haben keine Zeit!«

»Va bene.« Federica versuchte es noch mal. »Dein Papa und Don Pietro haben dich geschickt, mich zu holen, weil etwas passiert ist. Wo denn genau?«

»An der Kirche.«

»Und was?«

Giuseppe hob die Achseln. »Don Pietro hat gesagt, er braucht Sie. Und den Signore. Ganz schnell.«

In Federicas Bauch begann es sachte zu kribbeln. Der Pfarrer brauchte sie? Das musste ein Irrtum sein. Entweder erlaubte sich jemand einen Scherz, oder der Junge hatte etwas falsch verstanden.

»Der Signore muss kommen!«, rief Giuseppe wieder, und in seinen weit aufgerissenen Augen spiegelte sich der Moment der Erkenntnis, um wen es sich dabei handelte. Signor Garibaldi, der im letzten Sommer in Pesaro del Monte piccolo Cattolica gewesen war, wegen des toten Dorfschullehrers, der bei Signora Pellegrini gewohnt hatte. »Der Commissario aus Pesaro.«

»Maledetto«, fluchte Federica leise. »Komm, Giuseppino, in die Küche mit dir.« Sie schob den erschrockenen Jungen über den Flur und durch die erste Tür. »Warte hier. Nimm dir ein Glas Limonade und ein Biscotto.« Beides stand auf der Anrichte, fliegensicher mit umgedrehten Tellern abgedeckt. »Ich zieh mir rasch etwas über, bin gleich zurück.«

Der Traum vom wohligen Erwachen zerplatzte, verabschiedete sich mit einem sehnsüchtigen Ziehen in ihrer Magengrube, als sie im Schlafzimmer über die haarige Wade strich, die unter ihrer Zudecke hervorlugte. Weiter oben brummte es genießerisch.

»Schluss mit Schlafen«, sagte Federica und war schon halb in ihrer Hose. So hatte sie sich das Ende ihrer zweiten gemeinsamen Nacht nicht vorgestellt. »Du musst aufwachen.«

»Komm wieder ins Bett.« Eine Hand streckte sich nach ihr aus. »Was war das für ein Lärm?«

»Tut mir leid. Wir holen das nach. Ja? Don Pietro lässt bitten: Er braucht mich.«

Das Grummeln unter der Decke verstummte, dann schälten sich Kopf und Schultern hervor. »Wie war das?«

Sie zog sich sein Hemd über den Kopf und warf es ihm zu.

»Ja, so habe ich auch reagiert. Eins der Iannazzo-Kinder sitzt nebenan. Du weißt schon, aus dem Dorfladen.« Ihr Büstenhalter legte sich trotz seiner weichen Spitzen wie ein unnachgiebiger Panzer um ihre Brüste. Sie schloss die Haken und stülpte eine karierte Bluse über. »Ich fürchte, es gibt einen Toten an der Kirche. Mehr Informationen habe ich nicht. Bis auf eine: Don Pietro lässt ausrichten, dass der Commissario auch kommen soll.«

»Aber woher …?« Lorenzo richtete sich auf. »Das kann er unmöglich wissen!«

»Alora, wer kennt die Wege des Herrn?« Sie kroch über die Matratze, küsste ihn sanft und strich über sein Brustbein. Er war erst im Dunkeln angekommen, und sein Wagen stand gut versteckt im Schuppen. Ihre Annäherung aneinander war zu frisch, als dass andere schon davon wissen sollten. Seiner Meinung nach.

»Gib mir eine Viertelstunde Vorsprung – nein, besser etwas mehr, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Von Pesaro bis ins Dorf zu kommen dauert deutlich länger, auch wenn sie schon in der Questura angerufen haben werden. Wir sehen uns vor der Kirche, Garibaldi.«

Bevor er richtig zur Besinnung kam, huschte Federica nach draußen. Keine Minute später saß sie auf dem Fahrradsattel, Giuseppe hinter sich auf dem Gepäckträger. Er hielt ihre Tasche mit den Schuhen auf dem Schoß, schlang die dünnen Arme um ihren Bauch und kaute noch am letzten Biscotto.

*

Im magischen Licht der aufgehenden Sonne traten auf einer Seite des Dorfplatzes die Farben klar hervor, wie bei einem frisch auf die Leinwand getupften Gemälde, während gegenüber noch alles im Dunkel verharrte. Ein weicher Pinsel verwischte das Dazwischen. Vor der Trattoria tummelten sich tiefe Schatten, zeichneten auf dem Boden schemenhaft die alten Platanen nach, während am Brunnen die Blumen in ihren Kübeln bereits kräftig rot und grün aufleuchteten. San Francescos Glockenturm stach ins Blau des Morgenhimmels, karamellbraun und grau gescheckt von den Ausbesserungen vergangener Jahrhunderte. Und zu seinen Füßen, vor dem Bogenportal, hüpfte der Pfarrer herum wie eine aufgescheuchte Krähe mit ausgebreiteten schwarzen Schwingen. Angelo Iannazzo stand ratlos daneben.

Auf Höhe des Brunnens hielt Federica das Fahrrad an.

»Absteigen«, kommandierte sie, übergab Giuseppe den Lenker, als er heruntergerutscht war, und zog die mitgebrachten Sandalen an. »Danke fürs Abholen, Signor Iannazzo«, flüsterte sie in sein Ohr und gab dem Jungen ein Küsschen auf die Wange. »Und nun ab nach Hause.«

Seine Mutter stand mit Luigi in einigem Abstand zur Kirche und nahm ihn in Empfang.

Kurz nach halb sechs. Bald schon würden sich die meisten Dorfbewohner für ihren Arbeitstag bereit machen. Auf den Feldern gab es viel zu tun, was man besser vor der Mittagshitze erledigte. In den umliegenden Häusern wurden vereinzelt Fenster geöffnet, Nachbarn zeigten sich, hupend sauste ein Roller vorbei. Zeit war im Fall eines Verbrechens ein kostbares Gut, und jede verstreichende Minute bedeutete mehr Menschen auf der Straße. Die Unruhe der tanzenden Krähe griff auf Federica über. Sie rannte die letzten Meter.

»Ich habe mich beeilt«, schleuderte sie den Männern statt einer Begrüßung entgegen. »Was ist passiert?«

»Wir haben nichts angefasst«, beteuerte Don Pietro sofort. »Leider gab es nichts mehr, was wir für ihn tun konnten.«

Iannazzo machte einen Schritt zur Seite, und Federicas Herz setzte einen Schlag aus. Der Tod verlor nichts von seinem Schrecken, egal wie oft sie ihm bereits begegnet war.

Windzerzaust fiel dem Toten an der Kirchentür das dichte dunkle Haar ins fein geschnittene Gesicht, das im Kontrast sehr blass wirkte. Ebenmäßig wie Porzellan, zerbrechlich und entsetzlich jung. Sein Name lag ihr auf der Zunge. Sicher hatten sie irgendwann miteinander geredet. Beiläufige Worte, wie man sie eben wechselte, in einem Dorf, wo jeder jeden grüßt. Ein »Guten Tag« im Vorbeigehen, ein Dank für eine aufgehaltene Tür, eine Entschuldigung für einen Fußball, der ihr Fahrrad ins Schlingern brachte.

Nach einem tiefen Atemzug setzte mit dem Herzschlag auch Federicas Denken wieder ein.

Sie ging in die Hocke, um zu betrachten, womit sie es zu tun hatten, und die Stimmen hinter ihr verschmolzen zu einem vagen Geräuschteppich. Der Pfarrer und Iannazzo würden ihr kurzfristig den Rücken frei halten.

Auf dem offen stehenden Hemd des Toten bemerkte sie etwas Schmutz, eine eingetrocknete Speichelspur am Kinn, eine Stichverletzung inklusive Waffe. Vorsichtig berührte sie die Haut des jungen Mannes und versuchte sich zu erinnern, was sie über die nach dem Ableben eintretende Starre wusste. Muskeln und Gelenke waren noch beweglich, demnach war er also nicht allzu lange tot.

Ein Artikel kam ihr in den Sinn, den sie vor einer Weile gelesen hatte, über eine neue Technik der Mund-zu-Mund-Beatmung, die angeblich jeder durchführen konnte, um ein Leben zu retten. Vorausgesetzt, man traute sich, mit einer vermeintlich verstorbenen Person in so unmittelbaren Körperkontakt zu treten – was sie bei Iannazzo getrost ausschließen durfte. Überdies hielt sie es für unwahrscheinlich, dass er oder Don Pietro je von dem Verfahren gehört hatten. Ob es dem Jungen wohl noch geholfen hätte? Wie viel Zeit blieb nach dem Herzstillstand? Und schloss der Stich nicht ohnehin jede Hoffnung aus?

Sie betrachtete die Unterseite seiner Hand, der die Flasche entglitten war, und zog ein Hosenbein über die Wade hoch. Seufzend sank sie auf ihre Fersen. Die Flecken machten jeglichen Zweifel zunichte: Der Tod war unumkehrbar eingetreten. Niemand konnte diesen blutleeren Lippen das Leben wieder einhauchen, das ihnen unzweifelhaft gewaltsam genommen worden war.

Federica sehnte sich nach einem starken kleinen caffè in der Küche des Vento del mare, mit dem sie üblicherweise in den Tag startete, oder wenigstens einer Zigarette. Etwas zum Festhalten, das ihr half, sich zu konzentrieren.

»Giuseppe hat den Namen Garibaldi erwähnt«, sagte sie an Don Pietro gewandt, der ihr Tun genau beobachtete. »Demnach haben Sie die Kriminalpolizei schon informiert?«

»Signor Iannazzo dachte, es sei besser, wenn Sie das machen, nach Rücksprache mit dem Bürgermeister. Weil Sie wissen, worauf es ankommt bei der Schilderung und wie man mit diesen Leuten richtig redet.«

Federica hob die Augenbrauen. Bürgermeister Baresi war garantiert der Letzte, den sie jetzt brauchen konnten, und der Vorletzte war in Person des unschlüssigen Iannazzo bereits anwesend. Sie spürte, dass der Pfarrer ihre Auffassung teilte, obwohl er tunlichst vermied, ihr ins Gesicht zu sehen. Er räusperte sich.

»Was sollen wir mit dem Unglücklichen machen, bis der Commissario eintrifft, Signora?« Bekümmert knetete der Pfarrer sich die Hände. »Wenn wir Aniello wenigstens in die Kirche legen könnten!«

Natürlich, Aniello, so hieß der arme Kerl. Federica schob sich eine Locke aus der Stirn. Wären die Umstände anders gewesen, hätte es sie amüsiert, dass ausgerechnet sie von Don Pietro zu Rate gezogen wurde. In der Vergangenheit waren sie mehr als einmal kollidiert. Ihr Lebenswandel, der ihm einer Witwe unangemessen erschien, ihr Mangel an Demut und Zurückhaltung, ihre Weigerung, die Beichte abzulegen … Nicht zu vergessen die Sache mit dem nackten Leichnam, bei dessen Untersuchung er sie überrascht hatte. Ein Jahr war das her. Nicht auszudenken, wenn sie es heute mit einer Beatmung versucht hätte. Ein Scheiterhaufen wäre wohl das mindeste gewesen.

»Sie bleiben, wo Sie sind, Don Pietro, und passen auf, dass niemand sich dem Toten nähert.« Ihr Arm beschrieb einen weiten Kreis, schloss den Brunnen ein, an dem jetzt einige Nachbarn mit Cristina standen. Giuseppe hing bäuchlings über dem Rand und schlürfte Wasser aus der hohlen Hand. »Je größer der Abstand, desto besser. Das Telefonat mit der Questura übernehme ich. Dafür müsste ich den Apparat in Ihrem Laden benutzen, Signor Iannazzo, und wir brauchen Sonnenschirme. Haben Sie welche? Wunderbar. Die platzieren Sie bitte so, dass der Tote verdeckt wird. Und das möglichst flott.« Eine simple, aber effektive Maßnahme.

»Da kommt der Bürgermeister!« Iannazzo deutete zum anderen Ende des Platzes und seufzte hörbar erleichtert. In Baresis Windschatten segelte dessen Frau.

Federica stöhnte auf.

»Niemand, Don Pietro«, wiederholte sie. »Das schließt diese beiden ein.«

Der Pfarrer nickte abwesend und sah sich suchend um.

»Was ist los?«

»Nichts. Gehen Sie nur, gehen Sie, Signora.« Er winkte Luigi zu sich, der angestrengt auf der Innenseite seiner Wange kaute, während seine Mutter den Baresis entgegenlief. Zögernd kam Luigi näher, schaute zu seinem Vater, der stehen geblieben war, dann zu Don Pietro.

»Willst du noch etwas für mich erledigen und die Befana herholen?« Die alte Benedetta erschien sonst ganz von selbst, wenn jemand starb, ohne dass man sie rufen musste. Daran waren alle im Dorf gewöhnt, auch er. Es machte ihn seltsam unruhig, sie jetzt nicht zu sehen.

Luigi guckte den Pfarrer mit großen Augen an, schüttelte den Kopf und rannte davon. Er schlug einen Haken um seinen Bruder, dann knallte er hinter sich die Haustür zu.

»Können wir endlich, Signor Iannazzo?« Federica fehlte die Ruhe, um der Frage nachzugehen, weshalb Don Pietro nach der Befana schicken wollte.

Angelo rieb sich den Nacken. »Nehmen Sie es ihm nicht krumm, er ist noch klein. Giuseppe wird das machen.«

Ehe Federica Einspruch erheben konnte, kam der Junge angeflitzt. Brunnenwasser tropfte von seinem Kinn, während er aufmerksam zuhörte, und natürlich war er sofort bereit zum nächsten Einsatz.

»Du bist uns eine große Hilfe.« Don Pietro legte ihm eine Hand auf die Schulter und lächelte freundlich. Zwei Jahre Altersunterschied merkte man in solchen Momenten eben doch.

»Bitte, Signor Iannazzo. Beeilen wir uns.«

»Und was ist mit dem Bürgermeister?«

»Signor Baresi wird entweder Ihre Weitsicht loben oder Signora Maria Ihre Begriffsstutzigkeit herumtratschen«, zischte Federica ungehalten. Ihr Urteil über den Ladenbesitzer stand fest. »Wollen Sie wetten, was schneller die Runde macht?« Sie packte seinen Arm und zerrte den verdutzten Iannazzo am Rathaus vorbei über den Platz. Als sie sich noch mal zur Kirche umdrehte, sah sie den Pfarrer die Krähenflügel seiner Soutane schützend vor Aniello ausbreiten und hätte dem Gewand mehr Stoff gewünscht.

Iannazzo fummelte umständlich mit dem Schlüsselbund herum. Durch das Glas der Schaufensterscheibe blitzten bunte Verpackungen und handgemalte Preisschilder. Federica zählte die Sekunden, bis der Schlüssel sich endlich im Schloss drehte und die Ladentür aufsprang.

»Nichts für ungut, Signora Pellegrini«, brummte Iannazzo verlegen und ließ ihr den Vortritt. »Aber die Polizei … Wer hat mit denen denn gern zu tun? Wie die schon reden! So amtlich, dass es keiner versteht, und was man selber sagt, klingt immer falsch. Außerdem …«

»Ja, ja, schon in Ordnung.« Für derlei Befindlichkeiten war nun wirklich der falsche Moment.

Vollgepackte Regale standen dicht an dicht, und in den Lücken Gestelle voller Souvenirs, die mit den Obst- und Gemüsekisten tagsüber nach draußen geräumt wurden. Federica schlängelte sich durch, setzte sich auf die Theke und schwang ihre Beine auf die andere Seite, wo der Telefonapparat auf einem Extratisch hinter der Registrierkasse stand. In der Auslage verströmte das Käsesortiment aromatische Gerüche. In der Ecke surrte das Kühlaggregat der Eistruhe, an der die Werbetafel lehnte.

»Die Schirme. Bitte, Signore«, erinnerte sie ihn. »Der Junge da draußen hat ein bisschen Privatsphäre verdient, meinen Sie nicht? Wäre er mein Sohn, würde ich jedenfalls nicht wollen, dass alle ihn so sehen.«

Federica griff zum Hörer, um jede weitere Verzögerung zu unterbinden. Ihr blieb nur eine kurze Galgenfrist, bis das Gespräch vermittelt und sie in die Questura durchgestellt sein würde. Dann musste sie die richtigen Worte parat haben und durfte erst gar keinen Zweifel oder unliebsame Rückfragen aufkommen lassen. Später würde niemand mehr darüber nachdenken, wer welche Maßnahmen angeordnet hatte und wie alles zeitlich zusammenpasste, dann zählten nur noch Ergebnisse. Jedenfalls hoffte sie das.

»Commissario Garibaldi ist bereits informiert«, erklärte sie kurz darauf einem verdutzten Beamten und war froh, dass Iannazzo inzwischen mit zwei Schirmen unterm Arm abgezogen war und nicht mehr mithörte. »Er will Ispettore Spadafero hierhaben, so schnell wie möglich. Seinen besten Mann, sagt er, und der soll alles Nötige in die Wege leiten. Was das ist, weiß Spadafero selbst. Der Commissario verlässt sich auf ihn – und auf Sie. Dorfplatz vor der Kirche in Pesaro del Monte piccolo Cattolica – haben Sie das?«

»Si, Signora. Aber wo –«

»Der Ispettore kennt den Weg. Und der Commissario wird sehr zufrieden mit Ihnen sein, wenn es jetzt zügig geht. Sehr zügig. Schließlich handelt es sich um einen Mord, da zählt jede Minute. Grazie mille, Signore, grazie!«

Von einem Werbeschild lächelte glücksselig eine Dame im weißen Kleid mit einer Packung Waschpulver in Händen auf sie herunter. Die hatte gut lächeln. In Gedanken schon wieder draußen hängte Federica ein und wappnete sich für die nächste Aufgabe: Signora Baresi freundlich Paroli zu bieten. Instinktiv strich Federica Bluse und Frisur glatt, aus der sich eine Strähne um ihr Ohr ringelte. Das Waschmittel-Werbelächeln verfolgte sie, doch ihr war nicht danach. Maria Baresi mochte ein wenig oberflächlich sein, aber sie war alles andere als dumm. Auch wenn niemand es zugegeben hätte, war jedem klar, dass es Maria war, die in der Amtsstube des Bürgermeisters das Sagen hatte. Erst recht, seit sie in seinem Vorzimmer die Sekretärin ersetzte.

*

Während sich Angelo Iannazzo vor der Kirche noch mit dem richtigen Arrangement der Sonnenschirme abmühte, lauschte der Diensthabende am Empfang der Questura in Pesaro auf die Stille im Hörer. Diese Signora hatte ihn schwindelig geredet und dann einfach aufgelegt. Er schaute zur Uhr an der Wand und seufzte. Jede Minute zählte, da war was Wahres dran, gerade jetzt, unmittelbar vor Ende seiner Schicht. Die ganze Nacht hatte keiner etwas von ihm gewollt. Aber nun musste er noch eine Aktennotiz schreiben, aus der seine Ablösung schlau wurde, und einen Laufburschen schicken, der den Ispettore aus dem Bett zerrte. Zügig, wie vom Kommissar gewünscht, und vor allem im Eigeninteresse. Wenn Spadafero ankam, wollte er längst weg sein.

Er rieb sich die Augen und knurrte eine Verwünschung, die Commissario Garibaldi gänzlich unschuldig traf.

Kapitel 2

Die Giulietta wirbelte Staub auf. Mehr im übertragenen als im wörtlichen Sinn. Ein Raunen ging von Mund zu Mund, als der schnittige Alfa Romeo vor der Amtsstube einschwenkte und der Commissario aus Pesaro ausstieg. Dabei waren großspurige Auftritte überhaupt nicht sein Ding.

Lorenzo Garibaldi hängte die Ledertasche um, deren Riemen er über den Kopf zog, sodass sie an seiner Seite baumelte, dann rückte er den Krawattenknoten unterm Hemdkragen gerade. Er war unrasiert, was ihm missfiel, der Schatten auf Kinn und Wangen entsprach nicht seiner Vorstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes im Dienst. Die zerknautschten Hemdsärmel verbarg er unter seinem Jackett. Lorenzo schob den Unterkiefer vor, setzte eine undurchdringliche, leicht blasierte Miene auf und schritt erhobenen Hauptes auf die Kirche zu. Zwei bunt gestreifte Sonnenschirme mit Werbeaufdruck lagen aufgespannt zwischen dem Eingang und einer kleinen Menschenansammlung davor, was seltsam anmutete.

»Signor Commissario!« Pfarrer Don Pietro eilte ihm entgegen und streckte die Arme aus. »Dem Herrn sei es gedankt – Sie müssen geflogen sein! Seit dem Anruf in der Questura kann kaum eine Viertelstunde vergangen sein. Wie haben Sie das nur gemacht?«

Lorenzo rieb sich die Nase. Entweder gestattete Don Pietro ihm gerade, den Schein zu wahren – was er für eher unwahrscheinlich hielt –, oder der Pfarrer wusste tatsächlich nicht, dass er zuvor im Vento del mare gewesen war. Im Bett von Signora Federica Pellegrini, deren Parfumduft hauchfein an seinem Hemd haftete. Wobei Letzteres auch pure Einbildung sein konnte. Seine Sinne waren von der vergangenen Nacht noch immer ein wenig vernebelt. Hätte er mit seinem Erscheinen doch bloß noch etwas länger gewartet! Wenn er nicht wollte, dass Don Pietro anfing, über die zeitliche Diskrepanz nachzudenken, musste Lorenzo improvisieren.

»Offen gestanden bin ich eher zufällig …« Er unterbrach den lächerlichen Satz. Niemand kam zufällig auf diesen Hügel. Erst recht nicht um diese Zeit. Davon abgesehen hasste er es zu lügen, und dies vor einem Gottesmann zu tun wog doppelt schwer. »Wegen der Amaretti mit Aprikosen«, schob er halbherzig nach. Immerhin war diese Erklärung glaubhaft, und sie löste ein sofortiges Verlangen in ihm aus, denn den kleinen Köstlichkeiten aus der hiesigen Bäckerei war er tatsächlich verfallen. Doch der Pfarrer war nicht im Geringsten an seiner Ausrede interessiert.

»Ach? Na, so was. Glück im Unglück, wie man so sagt. Wobei das Unglück wahrhaft groß ist. Ein junger Mann aus dem Dorf ist tot, im Grunde noch ein Kind, erst achtzehn Jahre alt. Wir haben uns bemüht, nichts anzurühren und zu schweigen, um kein Aufsehen zu erregen. Aber Sie wissen, wie das ist … Jetzt gehen viele zur Arbeit, und der Dorfplatz liegt auf ihrem Weg. Kommen Sie, dort entlang. Lasst uns durch, liebe Leute. Der Commissario wird sich jetzt kümmern.« Don Pietro hob die Hände über den Kopf, und Lorenzo folgte dicht hinter ihm.

»Sind die Eltern schon informiert?«

»Dazu war bisher keine Gelegenheit.«

»Verstehe. Das ist in Ordnung.« Je mehr Informationen und Originalspuren er vor dem Eintreffen der Familie sammelte, desto besser. Es würde das Gespräch mit den Angehörigen erleichtern, einen Wissensvorsprung zu haben. »Warten Sie noch einen Moment damit. Und bleiben Sie beim Schweigen, auch was die Identität des Toten betrifft.«

»Nun, ich fürchte, das dürfte zu spät sein.« Besorgt wiegte der Pfarrer den Kopf hin und her.

»Dann halten Sie mir wenigstens für ein paar Minuten den Rücken frei, bis ich mir ein Bild gemacht habe. Und schicken Sie die Leute weg. Oder sind Zeugen darunter?«

»Nein, Signor Commissario. Ich war es, der Aniello fand, weit und breit war keine Menschenseele außer mir.«

Die Lage schien tatsächlich ernst, und Lorenzo hielt nach Federica Ausschau. Es würde schwierig sein, an diesem öffentlichen Platz einigermaßen in Ruhe zu arbeiten, den Zustand des Tatorts aufzunehmen und sicherzustellen, dass niemand etwas veränderte, sobald er sich umdrehte. Seine Voreingenommenheit roch nach Arroganz, basierte jedoch – ganz besonders in Pesaro del Monte piccolo Cattolica – auf Erfahrung. Er durfte sich keine Sekunde der Unaufmerksamkeit leisten. Einmal mehr wünschte er sich telepathische Fähigkeiten und eine Direktverbindung zu Spadafero. »Ich muss unbedingt Verstärkung anfordern.«

»Oh, da können Sie beruhigt sein: Das ist schon geschehen. Signora Pellegrini hat bereits mit Ihrer Dienststelle telefoniert. Darum nahm ich ja auch an, Sie seien im Bilde.«

»Signora Pellegrini? Wer hätte das gedacht.« Lorenzo behielt seine vorgetäuschte Überraschung bei.

»Sie wird Ihnen alles Weitere erklären, und ich halte Ihnen wie gewünscht den Rücken frei.«

»Grazie mille, Padre.« Das sichtlich schlechte Gewissen Don Pietros kam Lorenzo entgegen. Im Vorbeigehen erkannte er einige Gesichter von früheren Besuchen und wurde selbst argwöhnisch gemustert. Daran war er gewöhnt. Seine Anwesenheit in offizieller Funktion bedeutete selten etwas Gutes. Gemessen und distanziert grüßte er in die Runde.

»Buon giorno, Commissario Garibaldi!«

Der Bürgermeister stand im Anzug bereit und schwitzte jetzt schon. Seine Frau stieß ihm auffordernd einen Ellbogen in die Seite, und Aldo Baresi schöpfte Atem, bereit, seinen einstudierten Text zum Besten zu geben. Doch auch er musste sich gedulden. Lorenzo ignorierte den Versuch absichtlich und ging weiter. Endlich entdeckte er Federica, die ein wenig abseits neben den Schirmen an der Kirchenwand lehnte und den Rauch ihrer unvermeidlichen Nazionali in Kringeln ausstieß.

»Signora Pellegrini«, sagte Lorenzo etwas zu laut, eilte auf sie zu und reichte ihr förmlich die Hand. »Don Pietro schickt mich zu Ihnen. Sie haben in der Questura angerufen?«

Der Pfarrer war bei Maria Baresi hängen geblieben, wo er die Unhöflichkeit des Kommissars ausbügeln musste.

»Si. In seinem Auftrag«, antwortete Federica ebenso laut. Ein Verbrechen im Dorf war eine Sache, die Polizei einzuschalten eine andere. Ihr lag daran, von Beginn an vor allen Anwesenden klarzustellen, dass es diesmal nicht ihre Idee gewesen war. Obwohl sie den Anruf natürlich auch aus eigenem Antrieb getätigt hätte, weil er richtig und notwendig war. Für die Stimmung in der Dorfgemeinschaft war das jedoch nebensächlich, und ihrem Ansehen kam die kleine Politur zupass.

»Klären Sie mich auf, Signora«, bat Lorenzo und senkte dann die Stimme. »Ein Mord?«

»Oder ein Totschlag im Affekt. Wobei das Opfer nicht erschlagen wurde. Es könnte Alkohol im Spiel gewesen sein.« Sie hob die Schultern. »Es ist nicht an mir, Schlüsse zu ziehen, hat mir mal jemand beigebracht.« Genau genommen war es bei einem Versuch, sie in ihre Schranken zu weisen, geblieben. Denn auch jetzt tat sie es natürlich, wollte Lorenzos Urteil aber nicht beeinflussen. Darum behielt sie ihre Meinung und die kleinen Irritationen zunächst für sich.

»Die Schirme waren Ihre Idee? Sehr umsichtig. Sehr diskret, bis auf die Farbe.«

»Danke, Commissario.« Sie unterdrückte ein Lächeln, das der Gesamtsituation unangemessen gewesen wäre. »Wir sollten uns besser beeilen. Die Meute wird nicht lange Ruhe geben.«

»Ich habe dem Pfarrer gesagt, er soll sie wegschicken.«

»Und Sie denken, das funktioniert?«

Lorenzo packte sein Notizbuch aus, schlug eine leere Seite auf, wo er Datum und Uhrzeit in der oberen Zeile vermerkte.

Nachdenklich betrachtete Federica seine Umhängetasche. Darin steckte seine komplette kriminalistische Notfallausrüstung. Vom Schreibzeug über den Fotoapparat bis zum Chemieset für einen einfachen Blutnachweis, den sie schon mal gemeinsam mit ihm durchgeführt hatte.

»Du solltest mal deine Prioritäten überdenken«, flüsterte sie und wechselte zur vertrauten Anrede. »Sogar zu einem Rendezvous nimmst du die Tasche mit?«

»Nein, sie lag im Wagen.« Sein Gesichtsausdruck blieb ernst. »Ich bin nur immer gern vorbereitet. Zu Recht, ganz offenbar. Also: Was genau stört dich?«

»Schau es dir an.« Federica nahm einen letzten Zug, ließ die Zigarette fallen und zerdrückte sie mit der Schuhspitze. Es gefiel ihr, dass Lorenzo ihre Zweifel zwischen den Zeilen herausgehört hatte, und sie führte ihn um die improvisierte Absperrung herum. Ein weißes Leinentuch, von Cristina Iannazzo vorbeigebracht, lag gefaltet auf der Stufe. Bei aller nötigen Diskretion hatte Federica darauf bestanden, dass der Tote erst nach einer polizeilichen Begutachtung zugedeckt werden durfte. Wegen der Spuren, die unverfälscht bleiben mussten.

Von nun an gab es keine Ablenkung mehr. Garibaldi war ganz Kommissar. Federica blieb dicht an seiner Seite, beobachtete jede Bewegung, folgte seinen Augen.

An Handgelenk und Hals tastete er nach Aniellos Puls, hielt ihm dann einen Taschenspiegel unter die Nase. Eine gängige, obgleich nicht allzu aussagekräftige Methode. Der Spiegel blieb klar, wie erwartet schlug sich kein Atem mehr nieder.

»Nur der Vollständigkeit halber«, erklärte er. »Nicht jeder Stich ist gleich tödlich.« Sein Bleistift huschte über das Papier.

»Ich weiß. Darum hatte ich zuerst an Mund-zu-Mund-Beatmung gedacht, aber es gibt schon Leichenflecken.« Federica zeigte ihm eine der Stellen. »Was fällt dir sonst noch auf?«

»Abgesehen vom Messer in der Brust?«

»Falls es eins ist.« Vorsichtig schob sie den Stoff des karierten Hemdes beiseite. »Mir scheint das keine normale Klinge zu sein.«

Lorenzo neigte sich vor und pfiff leise durch die Zähne. Der Griff umschloss ein kurzes, gerades Stück Metall, das sich unmittelbar außerhalb des Brustkorbs krümmte. »Hat das außer dir noch jemand bemerkt?«

»Keine Ahnung. Ich war ja nicht als Erste hier und zwischendurch weg zum Telefonieren.« Eindringlich schaute Federica ihn an. »Was meinst du, ist das eine Sichel? Dann wäre es eine eher ungewöhnliche Mordwaffe. Oder ist dir so was schon mal untergekommen?«

»Nein. Und ich hätte nicht erwartet, dass eine Sichel als Stichwerkzeug verwendet wird. Meistens schneidet man damit. Ähnlich wie mit einer Sense.«

»Genau. Und noch etwas anderes ist seltsam. Was ich vorhin meinte, ist, dass etwas fehlt. Wenn er erstochen wurde … wenn er hier erstochen wurde …«

Lorenzo nickte langsam und vollendete ihren Satz: »Wo ist dann das Blut?«

*

Niemand bedeutete niemand. Don Pietro hatte seine liebe Not, dieses Ansinnen durchzusetzen, und verbiss es sich, diese Worte offiziell Signora Pellegrini zuzuschreiben, mit der er in dieser Hinsicht absolut übereinstimmte. Ganz besonders das würde er tunlichst für sich behalten. Schon allein wegen ihrer auch heute wieder herausfordernd rot lackierten Zehennägel. Ein unerhörter Aufzug, der weder ihrem Alter von Ende dreißig noch ihrem Witwenstand entsprach.

»Haben Sie das gesehen?« Maria Baresi fauchte. »Dieser Garibaldi lässt meinen Mann stehen und rennt stattdessen der Pellegrini hinterher. Ist doch nicht zu fassen!«

Der Pfarrer machte keine Anstalten, ihrer Empörung beizupflichten oder weitere Auskünfte zu geben, betete nur die ewige Leier von Geduld herunter.

Maria tobte innerlich. Im Vergleich zu Don Pietro war der an ihrer Haustür sturmklingelnde kleine Luigi direkt gesprächig gewesen. Von dem war allerdings keine Spur mehr zu sehen. Diese ganze Geheimniskrämerei erschien ihr albern, zumal der Pfarrer sie – nun gut, ihren Mann – hatte rufen lassen. Ein Verbrechen war geschehen, womöglich ein Mord, und anstelle des Bürgermeisters traf eine Pensionswirtin die nötigen Entscheidungen. Das war nicht weniger als ein Affront! Es ärgerte Maria, dass die Signora sich eine Sonderstellung herausnahm, und noch mehr, wie leicht diese Frau sie immer wieder zur Weißglut brachte. Die Lässigkeit, der Schneid, das unverschämt gute Aussehen, das den Männern den Kopf verdrehte! Sicher, die Pellegrini hatte auch ihre guten Seiten, doch diese wogen die anderen bei Weitem nicht auf. Anscheinend tanzte inzwischen sogar der Pfarrer nach ihrer Pfeife! Maria hakte ihren Aldo fester unter. Der konnte ihr noch so oft schwören, dass ihn Signora Pellegrinis Kurven nicht interessierten, er diese überhaupt nicht bemerkte. Sie wusste es besser. Mit der Lollobrigida hatte er sie verglichen und mit der Loren! Und zu allem Überfluss war diese grässliche Person genauso nett, wie sie klug war. Hilfsbereit in verzwickten Situationen, sogar zu ihr.

Maria seufzte, dann reckte sie den Hals. »Was treibt sie denn dort mit dem Kommissar?«

Blitzlichter zuckten hinter dem Schirm über die Kirchenwand. Maria konnte sich natürlich denken, was dort vor sich ging. Sie hätte wahrlich nicht tauschen wollen. Nur Bescheid wissen.

Maria grübelte. Wenn man es recht betrachtete, waren sie und Federica Pellegrini beinah so etwas wie Freundinnen. Zumindest waren sie enge Verbündete bei einer heiklen Angelegenheit gewesen, in deren Verlauf Maria ein Schreiben inklusive amtlichem Stempel und Unterschrift gefälscht hatte. Am Bürgermeister und am Kommissar vorbei. Derlei gemeinsame Erlebnisse schweißten zusammen, was mehr Wert sein konnte als bloße Zuneigung. Eine Hand wäscht die andere. Das ließ sich doch wiederholen.

Sie drückte Aldo ihre Handtasche gegen die Brust, schob Don Pietro beiseite und stöckelte los.

»Halt, Signora Baresi!«

Über ihre Schulter bedeutete sie ihm, zu schweigen. Wofür hielt der Pfarrer sich eigentlich? Sollte der mal beim Beten bleiben, davon verstand er sicher mehr als von irdischen Notwendigkeiten. In ihrer Stellung war sie geradezu prädestiniert und verpflichtet zu helfen. Ein Angebot, das der Kommissar kaum ausschlagen konnte.

»Commissario! Commissario? Hallöchen!« Sie machte sich lieber frühzeitig bemerkbar. In Anbetracht der Umstände fürchtete sie, andernfalls mit Abstoßendem konfrontiert zu werden. Rasch drückte sie einen Kuss auf das Kreuz an ihrer Kette. Sie kannte ihre Grenzen, und Leichen befanden sich definitiv weit dahinter.

Die Augen halb zusammengekniffen schickte sie sich an, hinter den Sonnenschirm zu treten. »Lieber Commissario, ich mische mich ungern ein«, flötete sie. »Aber es wäre wirklich geboten, sich ein wenig gesprächiger zu zeigen.«

Lorenzo stöhnte unterdrückt. »Alles zu seiner Zeit, Signora Baresi, ich hatte um Geduld gebeten.«

Federica schnitt eine spöttische Grimasse und machte sich daran, die Ausrüstung zusammenzupacken. Diesen Dressurakt überließ sie ihm gern allein.

»Papperlapapp. Das Ganze ist eine Frage des öffentlichen Interesses und der Sicherheit.« Maria stemmte die Hände in die Hüften und rückte dabei ihr üppiges Dekolleté in Position. Der erhöhte Standort des Kommissars gewährte ihm besten Einblick. Ob er wollte oder nicht.

»Hat Ihr Mann Sie vorgeschickt?« Lorenzo fixierte den seitenverkehrten Schriftzug auf der Innenseite des Sonnenschirms. »Sagen Sie ihm, ich komme zu ihm, sobald es meine Arbeit erlaubt.«

»Seien Sie nicht so störrisch! Ich biete Ihnen nur meine Hilfe an.«

In der Deckung hinter Garibaldis Rücken pustete Federica auf das heiße Blitzlichtbirnchen. Für eine bessere Ausleuchtung hatte Lorenzo einen Aufsatz an seine Kamera geschraubt. »Das Angebot ist mit Vorsicht zu genießen«, raunte sie ihm zu. Sie schob die kleinen Elemente des Metallfächers zusammen, der, wie ein Hohlspiegel gebogen, den Blitz in die richtige Richtung verstärkte. Zum Glück waren sie mit den Bildern bereits fertig, die genaue Anordnung sämtlicher Fundstücke lückenlos dokumentiert und die Glasflasche in der Tasche verstaut. Für Maria gab es nichts zu sehen, was sie nicht schon kannte.

»Wo ist er? Ist das wahr?«

Die Frauenstimme überschlug sich, hallte von den Mauern wieder, und Maria zog ihren Fuß von der Stufe zurück.

»Das haben Sie jetzt davon, Commissario!«, sagte sie pikiert. Er genau wie der Pfarrer und ihr Mann und alle, die geglaubt hatten, herumstehen und abwarten zu müssen, statt die Eltern offiziell zu informieren. »Das ist Aniellos Mutter.« Theatralisch fasste Maria sich ans Herz und wandte sich um. »Wenn Sie erlauben: Ich weiß, wo mein Platz ist.«

An die Kirchenwand gelehnt schaute Federica ihr nach. Die heilige Maria von Pesaro del Monte piccolo Cattolica sah sich gern in der Rolle einer Wohltäterin und neigte bei aller guten Absicht zur Übertreibung und dazu, ihr auf die Nerven zu gehen. Dabei war das Drama dieses Mordes groß genug und bedurfte keiner weiteren Verschärfung.

Signora Capizzis hastig übergeworfenes Kittelkleid flatterte, von den Knöpfen war nur die Hälfte geschlossen, darunter schaute ihr Nachthemd hervor. Die langen dunklen Haare fielen unfrisiert über ihre Schultern.

»Welcher Hornochse musste es ihr unbedingt schon sagen?« Um Lorenzos Mund zeichnete sich eine harte Linie ab. Ein unbestätigtes Gerücht – auf diese Weise sollte niemand vom Tod eines geliebten Menschen erfahren.

»Geh, Lorenzo! Jede Sekunde macht es schlimmer für sie.« Federica deutete auf seine Tasche. »Ich passe auf.«

»Grazie«, brummte er und reckte das Kinn.

»Mein Junge! Ist das wahr – mein Aniello?« Mit einer Hand raffte Gemma Capizzi den Stoff vor ihrer Brust zusammen, die andere fuhr unkontrolliert durch die Luft. »Wo ist er?«

»Nicht, Gemma.« Halbherzig machte Angelo Iannazzo den Versuch, sie aufzuhalten, wagte jedoch nicht, sie zu berühren.

»Nicht? Was nicht?«

Ihre Blicke flogen zwischen den Umstehenden hin und her, die jäh verstummten und betreten zu Boden schauten. Nur Maria wich nicht aus, trat ihr entschlossen entgegen. Sie legte bittend die Hände ineinander, bemüht um ein sowohl gütiges als auch selbstbewusstes Auftreten.

»Geh nicht hin. Von einer Mutter zur andern: Das ist nicht gut für dich.«

»Aber du, du warst bei Aniello? Wer gibt dir das Recht?«

Die Ohrfeige traf Maria mit voller Wucht.

»Lasst mich zu ihm!« Gemma schlug um sich, nach allem und jedem, das zwischen ihr und der Gewissheit lag, gefangen in ihrer Angst, die sich weigerte, das Begreifen zuzulassen. Sie trat, stieß mit dem Kopf, Wildheit im Blick. »Er ist mein Kind!«

»Aspetta, Signora Capizzi. Warten Sie.« Lorenzo hinderte sie, einen der Schirme wegzuzerren, und fing sie ein. »Oder wollen Sie, dass jeder Ihren Sohn sehen kann?« Er hielt sie von hinten fest, die überkreuzten Arme vor ihrem Bauch. »Ich bin Commissario Garibaldi aus Pesaro und bringe Sie zu ihm«, sagte er leise an ihrem Ohr. »Wenn Sie aufhören, mich zu attackieren. Können wir uns darauf einigen?«

Ihr Körper bäumte sich auf, zitterte. Ihre Zustimmung war kaum zu hören, eher im Erlahmen ihres Widerstands unter den angespannten Muskeln zu spüren. Lorenzo lockerte seinen Griff, ohne ganz loszulassen, führte sie auf die andere Seite der Schirme. Ihre Hand krallte sich bei jedem Schritt fester in seinen Arm.

Auf sein Nicken lüftete Federica das weiße Laken von Aniellos Gesicht.

Gemma schrie.

Eine Schar Spatzen stob vom Sims des Glockenturms auf, zerstreute sich und sammelte sich wieder zu einer unordentlichen Runde über die verschachtelten Dächer; Ziegel in Rostrot, Ockergelb und Lehmbraun lagen unter ihnen, unterbrochen von kleinen Innenhöfen und Gärten. Die Vögel schraubten sich höher und höher, setzten erst wieder zur Landung an, als der Schrei verebbte.

»Es tut mir leid.« Lorenzo hielt Gemma Capizzi aufrecht, deren Knie nachgaben.

Aus der Stille erhob sich Geflüster wie Meeresbrandung. Federica verhüllte Aniello und spähte über den Platz, auf dem es immer unruhiger wurde. Eine vertrackte Situation, in der vielleicht tatsächlich der Pfarrer oder der Bürgermeister ihren Einfluss geltend machen mussten, damit die Leute endlich nach Hause gingen. Ihr wäre keine freundliche Ansprache gelungen. Schämt euch für eure Neugier!

Doch sie hatte leicht reden, schließlich gehörte sie zu den Privilegierten mit Informationen aus allererster Hand. Allein deshalb war es in diesem Moment wohl wirklich besser, wenn so schnell niemand von ihrer Liaison mit dem Kommissar Wind bekam. Denn das hatte einen Beigeschmack, der ihr ganz und gar nicht gefiel. Zumal das eine, Private, mit dem anderen, der Arbeit, wenig zu tun hatte. Nichts eigentlich, denn sie war ja auf Don Pietros Wunsch hergekommen.

Begleitet von einem Rest Selbstzweifel und nutzloser Scham gab sie Lorenzo stumm ein Zeichen und huschte die Stufe hinunter, um mit Bürgermeister Baresi zu sprechen.

Im selben Moment riss Gemma Capizzi sich los und stieß dabei Federica von hinten so ungestüm in den Rücken, dass sie auf Händen und Knien aufschlug. Steinchen ritzten ihre Haut, sie spürte das jähe Brennen der Schürfwunde und biss die Zähne zusammen. Ohne die Kratzer zu beachten, kam sie wieder auf die Füße.

»Geht es dir gut?« Lorenzos Finger berührten unauffällig ihren Arm, und sie nickte. Ein bedeutungsloses Nichts angesichts des Schmerzes, der Gemma antrieb. Sie schaute Aniellos Mutter nach. »Geh, Garibaldi!«

»Wieso sitzt mein Junge tot vor deiner Kirche?«, brüllte Gemma. Ihre Fäuste hämmerten jetzt auf Don Pietros Brust. »Was hat das zu bedeuten? Du hättest ihm helfen müssen, ihn retten! Wo bist du gewesen? Und wo war Gott? Wo war seine schützende Hand, von der du uns immerzu predigst?«

Aschfahl und fassungslos steckte der Pfarrer die Schläge ein. »Signora Capizzi, ich bitte Sie!«

»Madonna im Himmel, was hat Aniello ihm denn getan? Mein Baby, mein Baby …« Gemma schwankte, rang die Hände, die dann wieder Don Pietro trafen. »Hat er nie genug? Er hat seinen Sohn gegeben – wieso nimmt er sich jetzt auch noch meinen? Warum holt er nicht mich? Er hat kein Herz, kein Mitleid, dieser gute Gott!«

Kollektives Raunen erfasste die Umstehenden, vermischt mit eilig aufgesagten frommen Sprüchen, als könne die Blasphemie sie mit ins Verderben reißen.

»Meine Güte, Gemma, komm zu dir!« Beherzt packte Maria Baresi sie bei den Schultern, ungeachtet ihrer glühenden Wange, auf der sich ein roter Handabdruck abzeichnete. »Sieh mich an! Du wirst dich morgen in Grund und Boden schämen für diesen Auftritt. Das ganze Dorf kann dich hören. Denk an deine Familie!«

»Meine Familie geht dich einen Dreck an. Euch alle, euch alle! Er ist tot. Mein Sohn ist tot!« Mit unverminderter Lautstärke fuhr Gemma in ihrer Anklage fort. »Was glotzt ihr mich so an? Verschwindet!«