Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Untiefen des Lebens

- Sprache: Deutsch

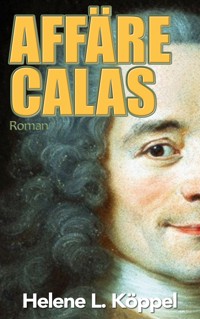

"Unser Ziel muss sein, die Fanatiker um ihren Einfluss zu bringen." (Voltaire) An ihrem 33. Geburtstag erfährt die Nürnberger Juristin Sandrine Feuerbach, dass ihre Tante in Toulouse gestorben ist. In Südfrankreich wartet nicht nur eine beachtliche Erbschaft auf sie, sondern auch ein Familiengeheimnis aus dem 18. Jahrhundert. Als jemand versucht, sie zu ermorden, merkt sie, wie brisant die alte "Affäre Calas" noch ist. Ein packender Thriller mit historischem Bezug zur Hugenottenzeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 596

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mit der vorliegenden Geschichte sollen weder ganz noch teilweise tatsächliche Ereignisse dokumentiert, sondern Leser unterhalten werden. Die Gegenwartshandlung sowie die in ihr agierenden Personen sind frei erfunden. Anklingende reale Sachverhalte, die als Impuls für den Handlungsablauf dienten, werden im Anhang erläutert.

»Unser Ziel muss sein, Die Fanatiker um ihren Einfluss zu bringen.«

Voltaire, Für Wahrheit und Menschlichkeit

Inhaltsverzeichnis

Prolog: Die Entscheidung

Teil 1: Die Erbschaft

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Teil 2: Das Sejanische Pferd

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Epilog

Bericht von Stefanie Conrad

Nachtrag von Ramon Schneider

Prolog

Die Entscheidung

Als ich zum ersten Mal vom Fall Calas hörte, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass diese furchtbare Geschichte, die sich vor fast zweihundertfünfzig Jahren in Toulouse ereignete, mit meinem Leben verknüpft sein könnte, ja geradezu schicksalhaft mit ihm verbunden. Man müsse an ein »Sejanisches Pferd« denken, hatte Dr. Amberg, einer der Psychologen von St. Agatha in Luzern, gemeint, als wir die Geschehnisse besprachen, die zu den Mordanschlägen auf mich geführt hatten.

»Ein Sejanisches Pferd?« Ich war verwirrt. »Trojanische Pferde sind mir ein Begriff, aber Sejanische?«

»Die Römer sagten von einem Menschen, der unter sonderbaren Umständen an seinem Besitz scheitert, er habe ein Sejanisches Pferd«, antwortete Amberg. »In Ihrem Fall, Frau Feuerbach, scheint es darauf hinauszulaufen. Sie müssen wissen, dass Sejanus ein prachtvolles Pferd aus dem Gestüt des Diomedes besaß. Als er im Jahr 44 vor Christus eines unnatürlichen Todes starb, gelangte das Tier nacheinander in die Hände verschiedener Männer. Und auch sie alle kamen vorzeitig ums Leben. Ihr Haus und ihre Familien gingen zugrunde. Die Römer brachten das auffallende Unglück dieser Leute mit dem Besitz des Sejanischen Pferdes in eine ursächliche Verbindung.«

Ungläubig schüttelte ich den Kopf. »Sie denken allen Ernstes, dass die Papiere, die ich geerbt habe, auf irgendeine Weise gefährlich sind?«

Amberg lachte wieder. »Nein. Gegenstände rächen sich wohl ebenso wenig wie Tiere. Nicht Ihre Papiere sind gefährlich, ihr Inhalt oder ihr Wert ist es, der die Gier anderer anstacheln könnte. Denken Sie nur an den Koh-i-noor, der angeblich jedem Besitzer Unglück bringen soll.«

»Ich verstehe. Die Briefe bleiben einzig wegen ihres Inhalts oder Verfassers für jeden gefährlich, der sie in seinem Besitz hat.«

»Möglicherweise. Und hier beginnt das, was ich mit Vorsorge meinte. Sie müssen Vorsorge treffen, dass Sie nicht ein zweites Mal in Gefahr geraten. Sie nicht und nicht derjenige, der irgendwann Nachbesitzer Ihres … nun sagen wir ruhig, Ihres ›Schatzes‹ wird.«

»Sie haben recht, Doktor«, sagte ich so entschlossen wie nie zuvor in den zurückliegenden Monaten und traf eine Entscheidung, die ich längst hätte treffen müssen. »Ich werde morgen abreisen!«

Überrascht legte der Psychologe den silbernen Kugelschreiber zur Seite, mit dem er sich Notizen gemacht hatte. »Warum wollen Sie Hals über Kopf unser Sanatorium verlassen? So war das nicht gemeint. Sie sollten wenigstens noch vier Wochen ... Sie brauchen die Sicherheit noch immer.«

»Ich will zurück nach Toulouse.«

»An den …«, er räusperte sich, »an den Ort des Geschehens? Was versprechen Sie sich davon?«

»Nichts. Überhaupt nichts. Oder doch: endlich Ruhe zu finden.«

»Die haben Sie hier auch.«

»Eine Ruhe, die anfängt, mich zu lähmen. Ich will meine Zeit nicht länger totschlagen. Was ich suche, werde ich finden, wenn ich die Affäre Calas aufgeklärt habe. Ich kann gewisse Dinge nur in Toulouse veranlassen.«

Verwundert sah mich der Psychologe an. Dr. Aaron Amberg war ein freundlicher Mann in den Fünfzigern. Silberdurchzogenes rötliches Haar, warme Augen.

Ich lachte. »O nein ... Ich bin nicht verrückt.«

»Nein, natürlich nicht«, beeilte er sich zu sagen. »Sie sind nur ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten durch das, was Ihnen widerfahren ist. Ihr Bild von einem perfekten Leben ist zerbrochen, aber Sie sind es nicht.«

»Ja, und gerade das bestätigt mich in meiner Auffassung, dass ich zurück muss, um dort anzuknüpfen, wo die Fäden gerissen sind.«

»Das ist ein Trugschluss, Frau Feuerbach. Solange Sie sich weigern, die Brüchigkeit des Lebens zu akzeptieren, stecken Sie nur den Kopf in den Sand. Lassen Sie sich noch ein wenig Zeit. Nach Auflehnung, Wut und Trauer kommt irgendwann die Akzeptanz. Dann wird es Ihnen besser gehen.«

»Ich flüchte ja nicht«, widersprach ich energisch, und das allein machte mich mutig, die Ära der Sanatorien tatsächlich hinter mich bringen, »aber ich habe eine Entscheidung getroffen.

Ich will die Geschichte in aller Ruhe aufschreiben, eine Möglichkeit der Verarbeitung, die Sie selbst mir empfohlen haben. Doch auch das kann ich nur in Toulouse.«

»Nur in Toulouse?« Amberg schüttelte den Kopf. »Schreiben kann man überall. Aber ich kann Sie natürlich nicht halten, wenn Sie so fest entschlossen sind. Sie sind frei, Sandrine Feuerbach …« Er studierte die vor ihm liegende Karteikarte. »Geborene … Ach ja, da steht es. Eine halbe Französin ...«

Ich nickte. »Mein Vater …«

Zögerlich steckte der Psychologe den Stift in seinen weißen Kittel und die weiße Karteikarte in eine weiße Mappe (Weiß galt es zu fliehen) und erhob sich. »Tja, ich bin jederzeit für Sie da, wenn Sie mich brauchen, Sie können mich auch ambulant konsultieren.« Er schwieg einen Moment. »Aber in Toulouse gibt es ebenfalls gute Ärzte«, sagte er abschließend und schüttelte mir lange die Hand.

Als mir Schwester Moni am späten Nachmittag die gewünschten Atteste und die Rechnung brachte, meinte sie, ich sähe blass aus und müsste etwas mehr essen. Ich selbst fand das nicht. Ganz im Gegenteil: Abgesehen von der hässlichen, noch immer leicht entzündeten Narbe, die sich quer über meine Stirn zog, fand ich mein mager gewordenes Gesicht eher interessant. So schmal hatte ich schon immer sein wollen. Glücklicherweise hatte ich Vaters dichte Haare geerbt, mit denen sich durchaus das Kainsmal verdecken ließ, so es eines ist.

Ein paar Millimeter noch – ich zupfte täglich an ihnen herum, damit sie schneller wuchsen – und es würde künftig nur noch dem Wind möglich sein, das Zeugnis der Tat an mir aufzudecken – oder zärtlichen Händen. Nicht Sams Händen. Nein, das auf keinen Fall.

Beim Packen lobte ich mich selbst für meinen spontanen Entschluss. Doch je kahler die weißen Zimmer um mich herum wurden, je voller die Koffer, desto mehr trat die Angst an die Stelle des herrlichen Gefühls, bald wieder frei zu sein. Als ich fertig war, zitterte ich wie ein Süchtiger auf Entzug. Amberg hatte recht. Ich war noch immer auf Sicherheit angewiesen, und Sicherheit konnte man nicht einpacken und mitnehmen. Schade auch, dass es mir offenbar an Vorstellungskraft fehlte, meine Ängste und Sorgen auf eine andere Ebene zu transportieren, sie etwa den am Haus vorbeifahrenden Lastwagen aufzuladen, die sie ungefragt mitnehmen würden. Ich fand die »Imaginationen«, die hier im Haus angeboten wurden, ziemlich einleuchtend, doch funktionierten sie bei mir nur selten. Amberg meinte, dass ich mich dagegen sperrte, denn an Phantasie mangelte es mir nicht. Sicher hatte er recht damit.

Irgendwann hatte er mir rosafarbene Tabletten gegeben, Tranquilizer, um meine Ängste in Schach zu halten. Ich riss eine neue Packung auf, holte ein Glas Wasser und schluckte eine Tablette. Dann band ich mir meinen dicken roten Schal um den Hals und trat auf den winzigen Balkon hinaus, der wie ein Schwalbennest an dem größeren meiner beiden Zimmer klebte. Auf den anderen Nestern rechts und links von mir hielt sich niemand auf, weil es kalt und windig war. In seiner winterlichen Wildnis sah der Sanatoriumsgarten so trostlos aus wie Sams Miene, als er nach seinem letzten Besuch hier wieder nach Nürnberg fuhr. Nebel hatte die umliegenden Berge verschluckt und war schon dabei die hohen schwarzen Tannen einzuspinnen, die das Anwesen säumten. Rasch trat ich ins Zimmer zurück, bevor der graue Schleier mich entdeckte, und schloss mit Nachdruck die Tür.

Teil 1

Die Erbschaft

Im Zug nach Straßburg – 8.15 Uhr

Endlich im Zug Richtung Straßburg. Nachdem ich meinen Koffer und mein Handgepäck verstaut habe, träume ich mit geschlossenen Augen vor mich hin. Keine Lust zu lesen oder mir weitere Notizen zu machen. Keine rechte Lust auch, mich mit den anderen Reisenden zu unterhalten. Bin ich tatsächlich faul geworden in den langen Monaten, die ich in wechselnden Sanatorien verbracht habe, faul und träge?

Bei Voltaire las ich kürzlich einen Satz, der mich seltsam angerührt hat: »Was bleibt zu tun, nachdem wir uns mächtig zugesetzt haben? Ein sanftes Leben zu führen in friedlicher Gelassenheit und zu lachen.«

Man wird sehen, was zu tun bleibt.

1 __________

»Das wäre etwas Schönes, wenn man seine Seele sehen könnte.«Voltaire, Fragen der Weltanschauung

»Sandrine, in diesem Sommer besuchst du Tante Charlotte!« Mutter strich sich zum wiederholten Mal dieselbe dünne blonde Haarsträhne aus der hohen Stirn.

»Warum kann ich nicht mit euch kommen?« Ich heulte. »Ich möchte auch ans Meer! Ich will nicht bei Tante Charlotte bleiben. Ich kenne sie nicht mal.« Mit tränenverschleierten Augen starrte ich auf das vergilbte Foto, das sie mir in die Hand gedrückt hatte. Ich war sieben, und fremde Leute machten mir Angst. Diese strenge Frau, die ich da vor mir sah, ganz besonders.

»Es tut mir leid, aber es geht nicht anders, Kleine«, hatte Mutter seufzend gesagt und angefangen, hektisch die überall herumliegenden Wäschestöße auf die offenstehenden Koffer zu verteilen, zwei für die Eltern, einer für mich. Sie hatte rote Wangen vor Aufregung, Reisefieber.

»Papa und ich, wir haben zu reden«, sagte sie ein wenig später, fast abwesend. »Wir müssen einige Dinge besprechen, die für unsere Zukunft entscheidend sind, da bliebe kaum Zeit für dich, Sandrine. Sei also vernünftig und hör zu weinen auf. Im nächsten Jahr fahren wir alle zusammen ans Meer. Und Tante Charlotte nehmen wir mit. Du wirst sehen, sie ist sehr nett ...«

Wir fuhren nie mehr zusammen ans Meer, doch aus meinem ersten Aufenthalt bei meiner Tante wurden viele. Herrliche, zauberhafte Sommer in Toulouse und in Castelnaudary, wo sich ihr Landhaus befand.

Schlank, ja fast hager, mit ausrasierten Brauen, rotem langen Rock und spöttisch verzogenem, knallrot geschminktem Mund war Charlotte in der hohen Eingangstür ihres ziegelroten Toulouser Anwesens in der Rue de la Dalbade gestanden, um uns willkommen zu heißen. Völlig überwältigt von dem Erlebnis, auf jemanden zu treffen, der mit mir verwandt war und dennoch ganz anders redete als der Rest meiner damaligen Welt, hatte ich sie nur stumm angestarrt. Ihr eisgraues gänzlich glattes, aber gepflegtes Haar war rechts gescheitelt und hing ihr bis auf die Schultern. Die Augen, die das schmale Gesicht beherrschten und mich unausgesetzt musterten, waren vom gleichen eisigen Grau. Doch als Charlotte anfing, mich anzulächeln, begannen sie zu strahlen.

Ich lachte zurück, und das Eis war gebrochen.

»Du kannst das, meine liebe Sandrine!« Wie oft habe ich diesen Satz von ihr gehört. Ihm habe ich viel zu verdanken. Ja, wohl auch, dass ich Jura studierte und Anwältin wurde.

Nachdem die Eltern weitergefahren waren, eröffnete mir Charlotte, dass sie mich in den nächsten Tagen die französische Sprache lehren würde. Später würden wir mit dem Dienstmädchen Marie aufs Land hinausfahren, nach Castelnaudary, wo es Kinder in meinem Alter gäbe.

Charlotte hatte wie Vater eine erstklassige Bildung genossen und sprach fast akzentfrei deutsch. Aber ich sollte ja ihre Sprache lernen.

Als es soweit war – in meinem Kopf wuselten bereits französische Ausdrücke wie Ameisen herum, hatte Charlotte in aller Früh ihren alten cremefarbenen Citroën Licorne aus der Garage geholt, ihn auf Hochglanz poliert, Öl und Wasser nachgefüllt und probeweise gestartet. Dann stopften wir unzählige Kisten und Koffer hinein, auch den meinen, den ich erst gar nicht ganz ausgepackt hatte, und fuhren los. Maries dünnes Haar flatterte im Wind (der Licorne war ein Cabrio), sie lachte über das ganze Gesicht und hielt hartnäckig eine riesige schwarze Kuchenform umklammert, die sie auf ihrem Schoß transportierte, weil im Fond dafür kein Platz mehr war.

Wenn ich die Augen schließe, erinnere ich mich, dass die Brioche verführerisch nach Zitrone geduftet hatte.

»Sandrine, das ist Armand, der Älteste der Balottis von nebenan. Aber jedermann ruft ihn ›Chicotin‹«, erklärte mir meine Tante, als am Morgen nach unserer Ankunft plötzlich ein dunkelblonder Junge in ihren Garten spazierte, der offenbar sehnsüchtig darauf wartete, dass die Schaukel frei würde, auf der schon seit einer Stunde dieses fremde Mädchen saß.

Ich sprang mit einem Satz ab und reichte ihm stumm die Hand. Er war einen Kopf größer als ich.

»Nun frag ihn schon, Sandrine«, sagte Charlotte, die Arme voller bunter Bonbondahlien, die sie überall im Haus verteilen wollte, und sie stupste mich aufmunternd mit dem Ellbogen in die Seite. »Frag ihn, woher er diesen Namen hat. ›Chicotin‹. Los, du kannst es!«

Die Röte schoss mir ins Gesicht, als ich meinen ersten französischen Satz zusammenstotterte.

Armand lachte, wobei neben seinen Mundwinkeln zwei Grübchen erschienen. »Du redest aber komisch! Ich heiße so, weil es im Wald Pilze gibt, die so aussehen wie meine Sommersprossen, sagt mein Vater. Die Chicotins! Sieh sie dir nur an« – er deutete auf seine Nase –, »dort wachsen sie jedes Frühjahr wie die Pilze!«

»Très jolie«, antworte ich höflich, obwohl ich kein Wort verstanden hatte, und mir auch nicht vorstellen konnte, was sein Name mit seiner Nase zu tun haben sollte, aber ich überließ ihm großmütig die Schaukel, die der alte Eugène am stärksten Ast des dicken Maulbeerbaums extra für mich angebracht hatte.

Tags darauf machte mich Chicotin mit seiner Bande bekannt. Da war sein bester Freund, Henri-foutre, der »Taugenichts«, wie er sich selbst voller Stolz nannte. Ein dunkler, seltsamer Junge mit feurigen Augen, der nur so vor Einfällen sprühte. Seine Eltern, die den sonderbaren Namen Gagnepain trugen – der Vater war aber kein Bäcker, wie ich lange Zeit annahm, sondern Polizist –, verbrachten die Sommerferien stets in Castelnaudary bei Verwandten. Marceau, ein gleichfalls achtjähriger, ein wenig dicklicher Junge mit runder Brille, still, in sich gekehrt, wollte unbedingt ein guter Arzt werden wie sein Vater und sein Großvater, die in ganz Toulouse berühmten Serralongues. Ihre Praxis lag ebenfalls in der Rue de la Dalbade, Charlottes Haus schräg gegenüber und nahe dem alten Hôtel de Clary mit seiner monumentalen Steinfassade aus dem 16. Jahrhundert, an der ich noch heute nicht vorüberlaufen kann, ohne die hervorkragenden Masken, Menschen- und Tierköpfe zu bewundern und immerfort Neues zu entdecken. Das Landhaus der Serralongues befand sich allerdings am anderen Ende von Castelnaudary.

Unvergessen auch die blasse Inès Rimbau, die direkt am Canal du Midi in einem kleinen, fast völlig von Kapuzinerkresse überwucherten Fischerhäuschen lebte und das ganze Jahr über an Schnupfen litt. Aus diesem Grund durfte sie auch niemals barfuß laufen. In ihrem Schlepptau befand sich ihre vier Jahre jüngere Schwester Anaïs, die es meist an den Ohren hatte – es war wirklich dramatisch mit den beiden – und deswegen ständig ein rotes Käppchen trug. Mit dem ernsten, herzförmigen Gesichtchen und den dunklen Augen erinnerte mich die Kleine an das Märchen vom Rotkäppchen. Und tatsächlich gesellte sich zu meiner ausgelassenen Freude auch bald ein Wolf zu uns, ein alter räudiger Kater, den die Jungen seit Jahren kannten und Loup riefen. Rotkäppchen jedoch stellte sich als quengelig heraus, wenn auch schauspielerisch höchst begabt. Hatte sie mit ihrer ständigen Aufforderung, mit ihr à la bacule zu spielen (eine wilde Angelegenheit, bei der sie von uns Großen an Armen und Füßen ergriffen und heftig hin- und hergeschaukelt wurde), keinen Erfolg, so brach sie in leidenschaftliche Tränen aus. Krokodilstränen. Zu unserem Verdruss besaß sie keine »märchenhafte« Großmutter, die sie hätte besuchen können (die Mutter der Mädchen musste auch in den Ferien arbeiten, denn Monsieur Rimbau war ertrunken, als er einen Touristen aus dem Kanal hatte retten wollen). Kurz: Das Rotkäppchen war uns oft lästig.

Charlottes Rechnung jedoch war aufgegangen. Es dauerte nicht lange, bis ich mich mit meinen neuen Freunden halbwegs verständigen konnte (ausgenommen Loup, der immer fauchte, wenn er mich sah). Dennoch kapierte ich längst nicht alles, was die Bande schwatzte, vor allem Henrifoutre konfrontierte mich oft mit Ausdrücken, die in dem »Ersten französisch-deutschen Wörterbuch für Kinder«, das mir Charlotte in die Hand gedrückt hatte, nicht vorkamen. Alle gaben sich aber größte Mühe mit mir und umschrieben weitschweifig nicht nur die gebräuchlichsten Schimpfwörter, sondern erklärten obendrein alles in ihren Augen Wissenswerte über Frankreich, nicht zuletzt, weil sie meinten, dass ich damit zu Hause, in der Schule, angeben könnte. Was ich auch ausgiebig machte.

Im Zug nach Straßburg – 9.30 Uhr

Der Anfang ist gemacht. Das Schreiben fiel mir wider Erwarten leicht. Ein kurzer Rückblick auf die schönste Zeit in meinem Leben, auf Castelnaudary, die Bande um Chicotin … Kinder– und Jugendfreundschaften sollen angeblich lange halten, dennoch nimmt man sie nur selten mit hinüber ins ernste Leben. Doch manchmal trifft man wieder auf jemanden von früher … Zufällig?

2 __________

»Ein Teil meiner Wünsche ist erfüllt; ich wollte nichts als Toleranz …«Voltaire, Für Wahrheit und Menschlichkeit

Es war an meinem dreiunddreißigsten Geburtstag, als mich Maries Anruf erreichte. Charlotte war tot. Eine Welt brach für mich zusammen. Meine Kindheit und meine Jugend, die unbeschwerten Zeiten, waren nun endgültig vorüber. Ich fühlte mich so elend, dass ich den wenigen Gästen absagte, die ich zum Abendessen eingeladen hatte, und mich lieber mit einer Wärmflasche in mein Bett verkroch. Nicht einmal der Tod meiner Mutter hatte mich so mitgenommen. Sam, der mich vielleicht hätte trösten können, war wieder nicht da. Als Vertriebsleiter einer großen Druckerei musste Samuel Feuerbach häufig in die USA und nach England reisen. Insgeheim hatte ich damals längst den Verdacht, dass er, wie vor einem halben Jahr, seine geschäftlichen Beziehungen irgendwo privat vertiefte. Doch mein eigener Beruf brachte es mit sich, dass ich nicht selten am Wochenende Akten studieren musste, so dass ich Sam nicht ernsthaft vermisste.

Nein, ich will ehrlich sein (gewiss, Dr. Amberg, ich werde mich bemühen, ab sofort nicht mehr den Kopf in den Sand zu stecken!): Ich scheute davor zurück, irgendwelche Nachforschungen anzustellen, die unausbleiblich zu Auseinandersetzungen mit meinem Mann geführt hätten. Das alles hatten wir schon einmal durchgemacht.

Ich hatte also die halbe Nacht hindurch um Charlotte geheult. Am Morgen schluckte ich zwei Aspirin, puderte mir die Nase und stürzte aus dem Haus, um in meine Kanzlei zu fahren. »Ramon, du musst mir aus der Patsche helfen und den Fall Harry R. übernehmen. Tante Charlotte ist tot. Ich muss noch heute fahren. Wir können per Handy in Verbindung bleiben … Was siehst du mich so entgeistert an?«

Ramon Schneider, ein blutjunger Fachanwalt für Familien- und Strafrecht – ich teilte mit ihm seit einem halben Jahr meine Kanzleiräume am Burggraben, in Nürnbergs bester Lage –, war sichtlich schockiert. Ich erklärte ihm, dass man aus privaten Gründen keinen Prozess platzen lassen könne. »Doch ich muss nach Toulouse! Ich muss wirklich«, beschwor ich ihn.

Im Morgengrauen hatte ich kurz erwogen, zu fliegen. Von Nürnberg bis Toulouse–Blagnac in viereinhalb Stunden. Das wäre phantastisch gewesen. Doch obwohl nach wie vor alle Statistiken beweisen, dass das Reisen mit dem Flugzeug viel ungefährlicher ist als das Autofahren, quält mich noch immer die Flugangst. Seit einem Beinahe-Zusammenstoß vor fünf Jahren, als eine Concorde auf dem JFK-Airport in New York zum Landen ansetzte, während meine Maschine gerade startete, bin ich nicht mehr geflogen. Schon wenn ich nur daran denke, beginne ich zu zittern, und es bricht mir der Schweiß aus allen Poren. Aus diesem Grund konnte ich auch Sam nicht mehr auf seinen Reisen begleiten. Leider hatte ich eine Verhaltenstherapie bislang immer abgelehnt. Das rächte sich jetzt.

Ramon schüttelte in gespielter oder auch echter Verzweiflung den Kopf. »Der Fall Harry R.!«, sagte er und rollte theatralisch die Augen. »Ausgerechnet. Ich fass es nicht. Ich geb mir die Kugel!«

Ich sah auf die Uhr. Mir blieb keine Zeit festzustellen, wie ernst er es meinte. Ich zog die Mappe mit den Prozessunterlagen aus dem Stapel und schnappte mir meinen langen schwarzen Mantel. Es war lausig kalt in Nürnberg. »Wir reden später weiter, Herr Kollege. Ich fahr jetzt zu Harry R. und dann zu Richter Müller!« Ich nickte Frau Münster, der Sekretärin, zu und ließ die Tür krachend ins Schloss fallen.

Kurze Zeit darauf erklärte ich meinem Mandanten in der JVA Nürnberg, dass Ramon Schneider ein ausgezeichneter Anwalt sei, auf den ich mich voll und ganz verlassen würde. Außerdem wäre ich zu jeder Minute per Handy erreichbar und noch vor dem Schlussplädoyer wieder zurück. Notfalls würde ich fliegen, log ich, um ihn zu beruhigen.

Ich fuhr die Nacht auf regennassen, aber freien Autobahnen durch, hielt mich einzig mit dunkler Schokolade und Cola wach und kam am nächsten Nachmittag bei trübem Wetter und ebensolcher Stimmung in Toulouse an.

Die Stadt, die die Franzosen ihrer vielen alten Backsteinhäuser wegen »La ville rose« nennen, war an diesem Tag in ein eher malvenfarbenes Licht getaucht. Das obligatorische Veilchenfest stand vor der Tür. Charlotte hatte mir einmal erzählt, dass Napoleonische Soldaten das Parmaveilchen von Italien mitgebracht hätten. Und es machte Furore. Seit langem war das Veilchen der ganze Stolz der Toulouser Blumenhändler mit ihren Gewächshäusern im Norden der Stadt, der Parfumhersteller und natürlich auch der unzähligen Pâtisserien, die in dieser Zeit von kandierten Veilchenblüten geradezu überquollen. Ich mag sie nicht, die Veilchen, weder riechen noch schmecken, sie sind mir zu süß. Toulouse jedoch erinnert mich tatsächlich immer ein wenig an Italien, auf der einen Seite prachtvolle Patrizierhäuser, auf der anderen ein Gewirr kleiner verwinkelter Gassen. Obwohl völlig übermüdet, stürzte ich mich entschlossen in den Stadtverkehr, überquerte nach etlichen Kreiseln den Canal du Midi und machte mich auf zum Friedhof De Terre Cabade. Seine säulenbewehrte Leichenhalle, palmengesäumt, erweckte den Anschein, als befände man sich mitten in Ägypten, was aber auch wieder irgendwie passte, wenn es um Tote ging.

Wachsbleich und fremd lag Charlotte in ihrem Sarg aus Palisanderholz – helles Holz hatte sie immer gehasst –, die Hände mit den langen Fingern und den manikürten Nägeln gefaltet, das Haar wie einen halben Heiligenschein um ihren Kopf gebreitet, die schönen grauen Augen endgültig geschlossen. Mir zog es das Herz zusammen und ich zitterte vor Trauer und Kälte. Nie mehr würde ich beobachten können, wie sie sich die Lippen schminkte, fuhr es mir lächerlicherweise durch den Kopf (etwas, das mich vor allem als kleines Mädchen fasziniert hatte, weil meine Mutter nie einen Lippenstift benutzte); niemals mehr würde ich sie lachen hören, so silberhell und auf- und abhüpfend. Nun hieß es Abschied zu nehmen für immer.

Niedergedrückt, mit pochenden Kopfschmerzen und noch müder als zuvor, verließ ich nach einer Weile die eisige Halle, um die Formalitäten für die Beerdigung zu klären, bevor die Angestellten ihren wohlverdienten Feierabend antraten. Dann würde ich endlich in die Rue de la Dalbade fahren. Doch ich scheute mich vor der Leere dort und den traurigen Augen der alten Marie. Ich war erst wenige Schritte gegangen und überlegte gerade, wo sich ein Aspirin auftreiben ließe, als plötzlich das Handy klingelte. Rasch setzte ich meine Tasche ab, um die Hände freizuhaben, und drückte auf die Empfangstaste. »Ja, hallo?«

»Sandrine …«

»Ja? Bist du es, Sam?«

»Hm … Es tut mir leid, das mit Charlotte. Ich hab es gerade erst erfahren. Wo steckst du?«

»Ich bin bereits in Toulouse. Wieso hast du meine SMS erst jetzt gelesen?«

Sam atmete hörbar. Dann sagte er leise: »Ich … äh, das Handy war nicht aufgeladen.«

»Aha«, sagte ich, während ich mich blitzartig an ein ähnliches Telefongespräch erinnerte. Ich spürte, wie der Kloß in meinem Hals anfing zu wachsen. »Danke übrigens für die Rosen zum Geburtstag.«

»Schon gut. Wenn ich demnächst wieder in Nürnberg bin, dann …«

»Das heißt, du fliegst nicht nach Toulouse, zur Bestattungsfeier?«

»Nein … Ich … ich hab zwei wichtige Konferenzen, Sandy, tut mir leid.«

Ich starrte auf das Handy in meiner Hand, das ich weit weg von mir hielt, als ob es ein Fremdkörper wäre und mir gar nicht gehörte. Dabei fiel mein Blick auf ein Blumenbeet: Rosenstöcke, die mit jetzt nadellosen Tannenreisern bedeckt waren, letzte Schneereste. Direkt vor dem Beet hatte ein Hund sein Geschäft hinterlassen. Ich hielt das Handy wieder an mein Ohr. »Konferenzen? Sag, dass das nicht wahr ist, was ich gerade denke«, flüsterte ich mit benommenem Kopf und angeekelt von dem Kothaufen. »Ist da wieder eine Frau?«

»Rede dir jetzt bloß nicht ein, dass es deine Schuld ist, Sandrine!«

»Wieso meine Schuld? Was meinst du damit?«

»Ach nichts«, sagte mein Mann. »Vergiss es …«, und dann beendete er das Gespräch. Seine Stimme … sie hatte genauso spröde geklungen wie damals, und er hatte keinen Versuch unternommen, mich zu beruhigen.

»Oh, mein Gott«, stieß ich hervor.

Charlotte war überzeugte Atheistin gewesen, demzufolge fand die Beerdigung ohne Priester statt. Einer ihrer Freunde, Fernand Laroque, ein Literat alter Schule, hatte mit ihr ein Abkommen getroffen, dass derjenige, der den anderen überlebte, die Traueransprache halten sollte. Nun schien es aber, als ob Monsieur Laroque Charlotte zu sehr gemocht hätte, denn er war nicht in der Lage, ihr diesen letzten Liebesdienst zu erweisen und die sicherlich würde- und stilvolle Ansprache, die er vorbereitet hatte, zu Ende zu bringen. Ja, er kam im Grunde genommen nicht einmal über den ersten Satz hinaus, und er tat mir unendlich leid. Noch mehr aber tat ich mir selbst leid an diesem Tag. Bis heute Mittag hatte ich gehofft, dass Sam doch noch käme. Ich rief sogar im Flughafen an, um mir die Flüge aus London durchgeben zu lassen. Er war nicht gekommen.

Ich unterdrückte ein Gähnen. Die halbe Nacht hatte ich mir seinetwegen um die Ohren geschlagen. Befand sich Sam bereits in der Midlife-Crisis? Zugegeben, sein Haar wurde schon grau an den Schläfen, aber was bewies das … Ich solle mir nicht die Schuld geben … Die Schuld wofür? Dass er mich wieder betrog wie vor einem halben Jahr? Es ist vorbei, hatte Sam gesagt, als er zu mir zurückkam, ein für alle Mal. Und ich hatte mich darauf verlassen, fest darauf verlassen …

»Meine liebe Sandrine, verehrte Freunde, werte Trauergäste, unsere gute Freundin Charlotte ist von uns ge …«, sagte Laroque schon zum zweiten Mal, um erneut den angefangenen Satz mit einem trockenen Schluchzen zu beenden. Nun entfaltete er auch noch umständlich sein blütenweißes Taschentuch und hielt es sich vor das Gesicht. Seine Schultern zuckten, so sehr musste er weinen. Da erbarmte sich Doktor Arsene Serralongues, Marceaus Vater, und führte Laroque hinaus. Sofort kam Unruhe auf. Einige Trauergäste – es waren gut hundert gekommen – drehten sich nach mir um. Der Harmoniumspieler meinte es gut und stimmte, um die Zeit zu überbrücken, bis der Arzt zurückkehrte, Célébrons le Seigneur an. Die wenigsten sangen, wussten sie doch, dass Charlotte zeitlebens alles abgelehnt hatte, was mit Gott und der Kirche zusammenhing.

Plötzlich trat ein kleiner untersetzter, aber gutgekleideter Mann mit randloser Brille vor die Trauergemeinde, und ich erkannte zu meiner Freude Marceau Serralongues. Wie lange hatte ich ihn nicht mehr gesehen? Bestimmt über fünf Jahre! Marceau, dessen Haare sich bereits lichteten, bat in seiner ruhigen, besonnenen Art den Klavierspieler innezuhalten. Dann sagte er: »Madame Charlotte d’Alonges ist am vorigen Dienstag im Alter von vierundachtzig Jahren von uns gegangen. Wer sie kannte, hat sie über alle Maßen geschätzt. Sie war kein Mensch, der viele Worte machte, sondern eine Frau der Tat, zupackend, helfend, immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Wir alle werden sie vermissen.« Er trat vor den über und über mit weißen Lilien geschmückten Sarg, verbeugte sich und sagte: »Charlotte d’Alonges – ruhe in Frieden.« Und zu mir und zur Trauergemeinde gewandt: »Liebe Sandrine, ich nehme an, dass es dir recht ist, wenn wir deine Tante nun zu ihrer letzten Ruhestätte geleiten.« Irgendwie erleichtert erhoben sich alle von den Bänken.

Als nun endlich der Sarg in die Familiengruft der d’Alonges hineingeschoben wurde, die zwischen so illustren Grabstätten lag wie der des Poeten Maurice Magre und der des Marquis d’Hautpoul, stimmte Laroque Charlottes Lieblingschanson an. Er hing noch immer am Arm des alten Serralongues und seine Stimme zitterte.

»Non, rien de rien, non je ne regrette rien!«, sangen wir und weinten dabei um eine Frau, die wie die Piaf nie etwas bedauert hatte in ihrem prallgefüllten Leben. Zumindest war mir bis zu diesem Zeitpunkt nie etwas darüber zu Ohren gekommen.

Im Zug nach Straßburg – 10.00 Uhr

Der Zug rattert und saust. Das neue weinrote Kunstlederpolster riecht ekelhaft süßlich. Noch widerlicher als der Sanatoriumsgeruch der letzten Monate. Ich atme flach. In Toulouse würde ich hart arbeiten! Die Notizen sichten, ergänzen, alles ins Reine schreiben. Keine Ärzte, keine Tabletten mehr, kein Sam, und vor allem keine Narren, die mir übel wollen. Kein Sejanisches Pferd, das die Besitzer wechselt! Nur ich und Charlottes kleiner romantischer Garten hinter dem Haus in der Rue de la Dalbade. Sicherlich blüht dort bald der Mandelbaum …

3 __________

»… und nichts wäre gescheiter, als wenn man es jedermann freistellte, ein Narr auf eigene Faust zu sein.«Voltaire, Für Wahrheit und Menschlichkeit

Nicht Marceau, nein, Henri-foutre lud mich ein, mit ihm zu Abend zu essen. Der »Taugenichts« war auf dem Friedhof erschienen, als alles vorüber war, und hatte sich bei mir tausendmal für seine Verspätung entschuldigt. Höchst erfreut über das Wiedersehen – ihn hatte ich noch länger, fast fünfzehn Jahre, nicht zu Gesicht bekommen –, willigte ich ein. Außerdem hatte ich wirklich keine Lust, mir erneut von Charlottes vorwurfsvoll tickender Standuhr Schuldgefühle wegen Sam einhämmern zu lassen, wie sie dies die beiden Abende zuvor getan hatte. Ein oder zwei Gläser Rotwein, vielleicht ein deftiges Cassoulet, dazu ein gutes Gespräch über alte Zeiten war genau das, was ich brauchte, um die Erstarrung aufzubrechen, die mich erfasst hatte.

Ich wunderte mich ein wenig, dass Marceau sich Henri gegenüber so kühl verhielt, ja demonstrativ auf seine goldene Uhr sah und einen wichtigen Termin vorschob, um nicht mit uns ausgehen zu müssen. Obwohl er seine Ablehnung ziemlich offen zeigte, schien er uns sichtlich ungern allein zu lassen. Denn, nachdem ich mich noch einmal für sein Einspringen bei der Trauerfeier bedankt hatte, zögerte er eine Weile, zog mit der rechten Fußspitze einen Kreis in den Sandweg des Friedhofes und meinte dann, als er mich auf die Wangen küsste: »Für dich hab ich das gerne getan, liebe Sandrine, für dich und für Charlotte. Wenn du mich brauchst, du weißt, wo ich zu finden bin. Gib auf dich acht, hörst du!«

Ich hätte damals nicht sagen können, woran es lag, dass mich seine Worte beunruhigten. Es war weniger der Tonfall als ein gleichzeitiges kurzes Aufblitzen seiner braunen Augen, das mich stutzig machte. Gib auf dich acht, hörst du!?

Henri-foutre sah umwerfend aus. Groß, schlank, braungebrannt und das um diese Jahreszeit. Es schien, als suchte er regelmäßig das Solarium auf. Das dunkle Haar hing ihm in Locken bis knapp auf die Schultern, seine Augen leuchteten noch wie früher. Und er versprühte beim Diner seinen ganzen Charme, um mich aufzuheitern, wie er sagte. Er war witzig, aufmerksam, ein guter Unterhalter, so dass mir von den Nebentischen manch neidvoller Blick zugeworfen wurde. Von Charlotte wusste ich, dass er studiert hatte, Philosophie und Politikwissenschaften, außerdem dann noch Journalismus, doch er hatte in keinem Fach einen Abschluss gemacht, wie er schulterzuckend zugab, als wir bei der Creme brulée angekommen waren. Und das war offenbar seine persönliche Tragödie.

»Ein Taugenichts eben, Sandrine! Einen Doktortitel wie Marceau und du habe ich nicht aufzuweisen«, meinte er lapidar, so dass ich mich sofort veranlasst sah, ihn zu verteidigen.

Als ich ihn fragte, was er augenblicklich mache, brauchte er lange für seine Antwort. Er spielte weiter an der brennenden Kerze herum, die auf dem Tisch stand, knetete das weiche lilafarbene Wachs, zupfte kleine Stücke ab, rollte sie zu Kugeln und legte sie auf die gleichfarbige Serviette. Das »Fete de la violette« hatte auch das ehrwürdige Hôtel du Grand Balcon fest im Griff. Es fehlte nur noch, dass man die weißen Spitzenvorhänge ausgetauscht hätte. Schließlich sah er hoch. »Was ich mache? In diesem Moment schaue ich in ein Paar wunderschöne grüne Augen«, sagte er lächelnd. »Nein, ernsthaft, ich schreibe für ein Journal, eine Serie gewissermaßen, und rate, wer darin vorkommt.«

»Ich?«

Er schüttelte den Kopf und lachte. »Nicht du – oder vielleicht doch, mal sehen. Ich bin ja erst am Anfang. Meine Protagonisten kommen und gehen, sie sind nicht gebunden an Ort und Zeit. Ich habe völlig freie Hand. Erinnerst du dich noch an Monsieur le sucre?«

»Das Zuckermännchen? Natürlich, wie könnte ich ihn jemals vergessen«, sagte ich versonnen.

Der alte Hausierer mit dem hüpfenden Gang war ein Relikt aus dem vorigen Jahrhundert und gerade deswegen das Ereignis für uns Kinder. Nie habe ich seinen winzigen kahlen Kopf von etwas anderem bedeckt gesehen, als einer altmodischen Baskenmütze aus löchrigem Chenille. Der Arme stotterte, dass es zum Erbarmen war, aber in seinem Bauchladen schleppte er das reinste Paradies mit sich herum. Er hatte sich für uns besondere Namen ausgedacht, was jedes Mal einen Sturm unbändiger Heiterkeit hervorrief. Erst viel später erkannten wir, dass er uns nach den Argonauten benannt hatte. Inès rief er stets »Ka … Ka … ssandra«, mich »Me … Medeia«, Chicotin hieß »Ka … Ka … Kastor« und der Taugenichts war der »I … I … Iason.

»Du schreibst über ihn?«, fragte ich Henri erstaunt.

Wieder sah er mir tief in die Augen. »Ich schreibe über Originale, die es bald nicht mehr geben wird, wie zum Beispiel das Zuckermännchen … aber man könnte auch sagen, ich schreibe eine Autobiographie, bevor es zu spät ist.«

»Ach, Henri«, sagte ich, »man macht mit solchen Dingen keine Scherze.«

Beim Begleichen der Rechnung bemerkte ich, dass Henris Brieftasche ziemlich leer war. Ich war irritiert, denn es war er gewesen, der das Grand Balcon vorgeschlagen hatte; es hätte auch weniger teure Restaurants gegeben. Ging es ihm schlecht? Zwar trug er ausgewaschene Jeans und einen dünnen hellblauen Rollkragenpullover unter einer schwarzen Lederjacke, die schon bessere Zeiten gesehen hatte; doch das war nichts Ungewöhnliches. Viele Leute kleiden sich heute leger, wenn sie zum Essen gehen (außer Sam natürlich, der in jeder Lebenslage elegant bleibt).

Als wir das Lokal verließen, hatte es geregnet. Dennoch schien es wärmer geworden zu sein. Ich schnupperte: Ja, hier, mitten in der Stadt, roch es plötzlich nach Frühling. Henri, der mich nach Hause begleiten wollte, schlug vor, den Weg zu nehmen, der unterhalb des Quais de Tounis, direkt an der Garonne vorbeiführte. Es tropfte von den Bäumen. Die schwarzen Laternen, die an der hohen Backsteinmauer des Quais befestigt waren, warfen ihr Licht weit hinaus auf die Garonne, so dass man nicht nur die Umrisse der alten Pont-Neuf-Brücke sehen konnte, sondern scherenschnittartig auch das gegenüberliegende Ufer mit den Bauten des Faubourg Saint-Cyprien und den davor stehenden Weidenbäumen. Sanft kräuselte der Wind das Wasser.

Endlich fasste ich mir ein Herz und fragte Henri nach seinem Verhältnis zu Marceau.

»Wir sehen uns kaum«, war seine rasche Antwort. »Der Herr Professor hat zu viel zu tun.«

Hatte ich da soeben Neid herausgehört? Marceau war Arzt, aber kein Professor! Irgendetwas musste zwischen den beiden vorgefallen sein! »Und Inès? Hast du mal was von ihr gehört oder von ihrer Schwester Anaïs?«

Henri schüttelte den Kopf, brummte unwillig und hielt sich die Nase zu, weil es am Ufer brackig roch. Wir gingen rascher. »Keine Ahnung, wohin es die beiden verschlagen hat«, sagte er wenig später, als der Gestank nachgelassen hatte. »Einige Zeit war Chicotin hinter der Kleinen her, aber sie hat ihm den Laufpass gegeben.«

»Tatsächlich?« Ich lachte. »Der gute Chicotin und das Rotkäppchen! Siehst du ihn manchmal? Was treibt er so?«

»Er ist Bildhauer geworden und ausgewandert. Nach Marokko. Schon vor sechs Jahren. Liebeskummer. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.«

»Ach nein, wie schade«, meinte ich verwundert und verkniff mir weitere Fragen, nicht zuletzt, weil auch Henri sich offenbar mit irgendwelchen unbewältigten Kümmernissen herumschlug. Die Arbeit mit meinen Mandanten hatte mich gelehrt, dass man oft mehr von einem Menschen erfährt, wenn man seine eigene Neugierde zähmt.

Gedankenverloren gingen wir nebeneinander her, bis wir zur Treppe kamen, die uns wieder nach oben brachte. Dort, auf dem Quai de Tounis, führte ein alter Mann seinen Pudel aus. Er grüßte freundlich, und der Hund wollte an mir hochspringen.

»Mal abgesehen von deinem Trauerfall – bist du wenigstens glücklich, Sandrine?«, fragte mich Henri, als die linke Hälfte des riesigen Turms der zinnenbekrönten Dalbade-Kirche in Sicht kam. Er war stehengeblieben und hatte nach meiner Hand gegriffen, die er nun festhielt. Es war zu dunkel, um sein Gesicht zu erkennen.

»Was ist schon Glück«, sagte ich leichthin, lachte und entzog ihm die Hand wieder, vielleicht etwas zu heftig, denn er steckte die Hände in die Hosentaschen und ging wortlos weiter.

»Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt!«, sagte ich, doch er schwieg und sah stur geradeaus.

Vor Charlottes Villa angekommen, fragte ich ihn, wo er sein Auto geparkt habe.

»Ich fahre kein Auto.«

»Du bist mit der Metro gefahren? Warum hast du das nicht gleich gesagt! Soll ich dir ein Taxi rufen? Wo wohnst du?«

»Ich habe kein Auto und kein richtiges Zuhause, und ein Taxi kann ich mir nicht oft leisten. Ich laufe für gewöhnlich.«

Ich erschrak. Der Charme, den Henri im Lokal versprüht hatte, war einer Mischung aus Ärgerlichkeit und Trotz gewichen. Fast widerstrebend erklärte er mir auf meine hartnäckige Nachfrage, dass er noch immer zu den Sans Fenetres, den Fensterlosen, zählen würde – Opfer der verheerenden Chemieexplosion in Toulouse, im September 2001. In einer Düngemittelfabrik, die zum Erdölriesen TotalFinaElf gehörte, waren zwei Fabrikhallen explodiert. Einunddreißig Menschen starben, darunter der Sohn eines Bekannten, über zweitausendvierhundert Verletzte mussten ärztlich versorgt werden, viele seien noch heute in psychologischer Behandlung.

»Dreihundert Tonnen Ammoniumnitrat flogen in die Luft«, sagte Henri, und er hörte sich richtig wütend an, »es war ein Inferno, Sandrine, das mich seitdem nicht loslässt; alles lag in Schutt und Asche – wie beim Attentat auf das World-Trade-Center zehn Tage vorher. Nur ist darüber nicht annähernd so ausführlich berichtet worden.«

Die Druckwelle hatte offenbar ganze LKW-Züge durch die Luft geschleudert und ein nahe gelegenes Einkaufszentrum zum Einsturz gebracht. Im Umkreis von fünf Kilometern waren sämtliche Fensterscheiben zu Bruch gegangen und Schornsteine eingestürzt. Henri, der in dieser Zone gewohnt hatte, bezifferte den Schadensumfang auf 1,5 Milliarden Euro und berichtete von einer großen orangefarbenen Gaswolke, die nach der Explosion über die Stadt gezogen sei, und über den stechenden Ammoniakgestank, gegen den man in der Innenstadt Gasmasken austeilte. Als blanken Hohn hätte er es empfunden, dass man den Reichen und Industriellen, die im Zentrum von Toulouse wohnten, sofort Nothilfe leistete, während die ärmeren Leute in den äußeren Vierteln oft dreißig Stunden auf Hilfe warten mussten, ja man hätte sie aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, wo die meisten doch gar keine Fensterscheiben mehr besaßen. Obendrein habe man die Bevölkerung nur schrittweise von der Verschmutzung des Trinkwassers unterrichtet; keiner warnte auch vor dem Verzehr von Obst und Gemüse, das hier angebaut wurde.

Henri hatte fünf Wochen mit schweren Atemproblemen im Krankenhaus gelegen, währenddessen hatte sich Marceau um ihn gekümmert. »Dann kam der elende Streit um die Entschädigung«, sagte Henri leise. »Du wirst es nicht glauben, Sandrine, doch es warten noch heute Menschen auf eine Wiedergutmachung. Diejenigen, die wie ich damals in Papus lebten, dem am stärksten betroffenen Stadtteil, gehörten halt nicht zu den Privilegierten. Sozialschwache, Taugenichtse – wie ich einer bin«, sagte er bitter. »Plastikplanen hat man uns gegeben, zum Verhängen der Fensterlöcher. Plastikplanen, die der Wind aufblähte. Sonst nichts. Irgendwann haben wir dann eine Initiative gegründet: Plus jamais ça! Ni ici ni ailleurs!«

»›So etwas nie wieder – nicht hier und nicht woanders‹? Das war klug. Resignieren und jammern bringt nichts.«

Henri zuckte mit den Schultern. »Die Initiative hat auch nicht viel gebracht. Ich bin so arm wie eine Kirchenmaus, und glaub mir, ich habe es satt, arm zu sein! Damals, kurz vor dem Unglück, ich sagte es bereits, hatte ich eine feste Anstellung als Journalist in Aussicht, gut dotiert. Heute … nun ja … Wusstest du eigentlich, dass euer Schröder zu dem Zeitpunkt hier war, als das Unglück geschah? Zusammen mit Chirac. Der deutsch-französische Gipfel. Sie waren auf einer Pressekonferenz im Hôtel Dieu Saint Jacques, als es knallte. Weit weg vom Schuss natürlich. Stell dir nur vor, die beiden wären …« Henri lachte noch einmal bitter auf, dann gestand er mir, dass er mit seinen besten Freunden: seinen Büchern und Grünlilien (wenigstens mit denen, die die Explosion überlebt hatten), seit gut einem Jahr in einem Zimmer in der Nähe des Bahnhofs wohnen würde.

Da machte ich ihm ein Angebot.

Im Zug nach Straßburg – 10.25 Uhr

Die alte Dame, die mir im Abteil gegenübersitzt, hat die kleinen Hände mit den kurzgeschnittenen lackierten Nägeln sorgfältig gefaltet und den Kopf schräg in das Polster gedrückt. Nun schnarcht sie leise. Ihr Begleiter, ein Mittvierziger mit nachpubertierendem Pickelgesicht und saurem Körpergeruch liest John Irving, was überhaupt nicht zu ihm passt. Über den Buchrand hinaus wirft er mir Blicke zu. Starrt er auf meine Narbe? Hat er mich erkannt, obwohl ich mir die Haare dunkler gefärbt habe? Immerhin ging mein Bild seinerzeit durch die Presse.

Ich zupfe an den Fransen. Dann lege ich Heft und Stift zur Seite und schließe die Augen, um weiter vor mich hinzuträumen …

4 __________

»Ein Franzose, der nicht fröhlich ist, ist ein Mensch, der nicht in seinem Element ist.«Voltaire, Korrespondenz aus den Jahren 1749 bis 1760

Madame Estelle Duchamp, die Testamentsvollstreckerin, eine zierliche Frau in den Fünfzigern, mit kleinen rosafarbenen Süßwasserperlen in den Ohrläppchen (allerdings hatte sie zuviel Chanel N°5 aufgelegt), las mir Charlottes letzten Willen vor. Bis auf eine lebenslange Rente für die treue Marie und den alten heißgeliebten Citroën Licorne für Monsieur Laroque (was diesen erneut derartig zu Tränen rührte, dass wir alle miteinander Mühe hatten, ihn zu beruhigen) war ich die Alleinerbin.

Das Testament überraschte mich nicht wirklich. Meine Tante hatte mir ihren letzten Willen bereits vor einigen Jahren angekündigt. Dass sie ziemlich reich war, wusste ich auch. Ihr verstorbener Mann Alphonse war aus adligem Haus und zeit seines Lebens keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen. Doch dass sie beide so viel besaßen, Bargeld, Goldmünzen, Aktien, Immobilien in und um Toulouse, das hatte mich sprachlos gemacht. Sprachlos – und frei.

Bereits am Tag nach der Testamentseröffnung – ich weiß es noch genau, es war Dienstag, der 9. März 2004 – zog Henri bei mir ein. Ein Freund half ihm beim Umzug, und beide schleppten, wie er es angekündigt hatte, zahllose Bücherkisten und Grünlilien die Treppe hinauf.

»Wenn du möchtest, Henri, dann überlasse ich dir das Dachgeschoss in Charlottes Haus«, hatte ich ihm am Abend nach der Beerdigung angeboten und zu den weißen Bogenfenstern des ehrwürdigen Backsteingebäudes hinaufgedeutet. Ich erklärte ihm, dass die alte Marie zu ihrer Schwester aufs Land ziehen wollte und ich jemanden suchte, der das Haus in Ordnung hielt. Auf seinen Einwand, dass eine Wohnung in der Rue de la Dalbade für ihn viel zu teuer sei, entgegnete ich ihm, dass es mich beruhigen würde, ihn im Haus zu wissen, wenn ich nach Deutschland zurückfuhr. Er solle einzig den Conçierge machen, das genüge.

Henri war begeistert und meinte, dass er hier endlich in aller Ruhe würde arbeiten können. Sein Leben würde sich von Grund auf ändern.

Zwei Tage nach Henris Einzug sollte sich mein Leben auf zweierlei Art grundlegend verändern. Als endlich alles notariell abgewickelt war – die Unterschriften für die Überschreibungen geleistet, die Banken von der Übernahme aller Konten anhand einer beglaubigten Abschrift des Testamentes überzeugt –, kam der Anruf von Sam. Doch davon später.

Madame Duchamp hatte mich eingeladen, mit ihr nach Erledigung der Formalitäten ins Café des Artistes zu gehen. Als wir uns dort gegenübersaßen, lächelte sie geheimnisvoll, öffnete ihre große Handtasche und drückte mir einen Umschlag in die Hand. Zuerst dachte ich, es sei ihre Rechnung. Doch Madame schüttelte den Kopf und sagte in gebrochenem Deutsch: »Aber nein. Der Brief ist von Ihrer Tante, Frau Feuerbach! Ich hatte den Auftrag, ihn Ihnen erst auszuhändigen, wenn alles abgewickelt ist, jedoch unbedingt bevor Sie wieder nach Deutschland zurückfahren.«

Ich war überrascht. Ein Abschiedsbrief von Charlotte?

Zu Hause, das heißt im Toulouser Anwesen, das mir jetzt offiziell gehörte (nun war es wirklich mein Zuhause), machte ich mir einen Espresso und setzte mich in Charlottes gemütlichen Ohrensessel, den sie vor drei Jahren mit einem modernen, fast flippigen Stoff hatte überziehen lassen (roter Klatschmohn auf beigem Grund). Ich legte die Beine hoch, knipste die Stehlampe an, deren Schirm das gleiche Muster bekommen hatte, und öffnete den Brief.

Meine liebe Sandrine, las ich, erneut innerlich berührt, als ich ihre Schrift erkannte und den leisen Lavendelduft roch, mit dem sie sich immer umgeben hatte, zu sterben fällt keinem leicht, auch mir nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mit dem lieben Gott all die Jahre im Streit lag. Ich werde es ja nun bald erfahren, ob es ihn gibt oder nicht. Vielleicht habe ich die ganze Zeit mit mir selbst gehadert, was bei meinem verehrten Alphonse, so es mir vergönnt ist, ihn wiederzusehen, eine ziemliche Heiterkeit auslösen wird! Denn genau das hatte er mir immer prophezeit.

Wenn Du diese Zeilen liest, meine Liebe, bist Du eine reiche Frau. Es ist zum überwiegenden Teil das Vermögen meines Gatten, der Dich leider nie kennenlernen durfte, weil er kurz nach Deiner Geburt tödlich verunglückt ist. Aber diese Geschichte kennst du ja.

Ich sah auf das Portrait über dem Kamin. Schlank, gutgeschnittenes Gesicht, kluge Augen unter feinen Brauen. Onkel Alphonse war ein ausgezeichneter Reiter gewesen. Dennoch hatte er sich ausgerechnet auf einer Hetzjagd das Genick gebrochen, woraufhin Charlotte alle Pferde verkauft hatte.

Kehren wir zurück zu unserer Linie, Sandrine, deiner und meiner. Wie du weißt, gibt es in jeder Familie entweder das berüchtigte schwarze Schaf oder ein sogenanntes Familiengeheimnis. Ja, auch wir haben unsere ›Leiche im Keller‹ – im wahrsten Sinne des Wortes, und damit komme ich endlich zur Sache. In der Anlage findest Du einen von Hand gezeichneten Plan. Er stellt den Keller unseres Landhauses in Castelnaudary dar. Dort, an der mit einem Kreuz markierten Stelle, musst Du die Wand aufschlagen. Du wirst eine eiserne Kassette finden, die in die Zwischenwand zwischen dem heutigen Vorrats- und dem Heizungsraum eingemauert ist. Die Papiere, die du in dieser Kassette findest … nun, es handelt sich um die Affäre Calas!

Ich hielt inne. Meine Hände zitterten vor Aufregung. Die Affäre Calas? Dunkel erinnerte ich mich. Es war kurz vor den Semesterferien gewesen, ein halbes Jahr nach Aufnahme meines Studiums, als uns Professor Ritter auf den in Juristenkreisen noch immer unvergessenen Justizskandal Calas aufmerksam machte, der sich vor zweihundertfünfzig Jahren in Toulouse zugetragen hatte. Meine Mitkommilitonen und ich hatten einen ganzen Abend lang in einer lauten verrauchten Studentenkneipe darüber diskutiert. Als ich Charlotte dann in den Ferien besuchte, sprach ich sie darauf an. Schließlich lebte sie in dieser Stadt, sie musste also etwas darüber wissen.

Charlotte sah mich überrascht an, aber irgendwie schien sie höchst zufrieden über meine Frage. Sie nickte und sagte dann: »Natürlich weiß ich Details, jedermann in dieser Stadt kennt die Affäre Calas. Voltaire – le roi Voltaire«, sagte sie beinahe euphorisch und streckte dabei das Kinn in die Höhe, »dem Geistesfürsten des achtzehnten Jahrhunderts ist es zu verdanken, dass der arme Mann, Jean Calas, der Opfer war, nicht Täter, posthum rehabilitiert wurde. Voltaire war der einzige, der sich darum gekümmert hat.«

Dass Charlotte Voltaire verehrte, wusste ich längst. Sein berühmter Ausspruch Écrasez l’infame (zermalmt die Niedertracht – womit die Kirche gemeint war) hing gerahmt über ihrem Bett. Charlotte war im Besitz all seiner Werke und hatte mir – als ich elf oder zwölf war – daraus vorgelesen, womit sie mich natürlich überforderte.

Wir diskutierten noch etwas über den Fall Calas, über das, was wirklich geschehen war, doch dann läutete es, und Fernand Laroque war gekommen. Charlotte hatte mir zugezwinkert und sofort das Thema gewechselt, was mich verwunderte. Später vergaßen wir die Angelegenheit.

Und nun gib acht, meine liebe Sandrine!, hieß es weiter. Wie ich selbst hast auch Du Calas-Blut in Deinen Adern! Deine Urgroßmutter Claire war eine geborene Calas (aus der Linie des Louis Calas) –, was sie jedoch ihr Leben lang verheimlichte. Das hatte zwei Gründe. Zum einen schien sie sich für ihr Familienerbe, das sie mit in ihre Ehe brachte, so zu schämen, dass sie ihren Mann kurz nach der Hochzeit bat, ›das alte Zeug‹ endlich zu verbrennen. (Er hat es nicht getan, wie er mir auf dem Totenbett gestand.) Zum anderen hatte sie – wie mir mein Großvater erzählte – all die Jahre hindurch Angst vor gewissen Leuten, die sie die ›Geheime Bruderschaft des Wertvollen Blutes‹ nannte. Der Affäre Calas wegen hätte es schon genug Todesfälle gegeben, war ihre Überzeugung, von der sie nie abließ. Wer oder was diese Bruderschaft war und weshalb deine Urgroßmutter sich vor ihr fürchtete, habe ich nie herausbekommen. Kurz vor seinem eigenen Tod hat mein Alphonse aus Neugierde die Kassette geöffnet und die Spur dieser Leute aufgenommen. Sie führte in eine möglicherweise noch heute existente Bruderschaft frommer Büßer, aber Alphonse kam nicht mehr dazu, mir Näheres mitzuteilen. Ein wichtiger Brief aus der Kassette deiner Urgroßmutter, datiert Anno Domini 1761, den Alphonse an jenem Unglückstag mit sich führte, um mit jemandem darüber zu reden, ist seitdem verschwunden. Meine anfänglichen Befürchtungen, dass Alphonses Tod mit dieser Angelegenheit etwas zu tun haben könnte, wurden von zuverlässigen Zeugen, die an diesem Tag an seiner Seite ritten, ad absurdum geführt. Wie der Brief abhandenkam, konnte nicht mehr rekonstruiert werden.

Zum Inhalt des verlorengegangenen Briefes: Es handelt sich um ein Hilfegesuch einer der Calas-Töchter. Sie fordert darin jemanden auf, der offensichtlich ihr Liebhaber war, einen Maler aufzusuchen, um ihn von der Vergiftung eines führenden Mitglieds dieser Geheimen Bruderschaft zu informieren. Weder nennt das Mädchen den Namen des Malers noch den ihres Liebhabers. Nach dem Tod von Alphonse habe ich die Kassette geschlossen und nach Castelnaudary gebracht. Es schien mir sicherer so. Du wirst darin ›alles‹ finden, liebe Sandrine, um Dir die Affäre Calas zu erschließen.

Großvaters Wunsch war, dass eines meiner Kinder – abgesichert durch einen guten Anwalt – diese Dokumente veröffentlichen sollte. Nachdem Alphonse und ich kinderlos blieben, bist nun du die Person, auf die dein Urgroßvater gewartet hat. Ich habe ihn sehr geliebt, denn er hat mich und deinen Vater mit viel Geduld und Güte großgezogen, nachdem unsere Eltern so früh verstorben waren.

Verstehst du jetzt, weshalb ich dich stets behutsam, aber äußerst beharrlich auf deinen beruflichen Weg brachte? Bist Du mir deswegen böse?

Nein, Du wirst eher amüsiert sein über meine List. Schließlich hast Du meinen Humor geerbt. Sieh Dir also ›unseren Schatz‹ in aller Ruhe an, das ist das einzige, worum ich Dich bitte. Ich will Dich nicht unter Druck setzen, die Dokumente juristisch zu kommentieren und zu veröffentlichen, doch ich weiß, dass Du es könntest! Solltest Du Dich anders entscheiden, liebe Sandrine, so trage dafür Sorge, dass diese Originale in das Archiv der Stadt Toulouse gelangen. Ich würde das längst veranlasst haben, hätte ich mich nicht an mein Versprechen gebunden gefühlt. Zudem wollte ich Dir die Chance geben, Deine Vergangenheit kennenzulernen.

Ich starrte auf das Schreiben und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Charlotte hatte in ihrem Haus einen Schatz versteckt, und ich sollte ihn heben. »Du kannst es, Sandrine!« Deshalb also … Es war nicht nur unglaublich, es war albern! Charlottes nicht würdig. Warum hatte sie nicht mit mir zu Lebzeiten vernünftig darüber geredet? Ich schüttelte den Kopf. Roch wieder den Lavendelduft. Nein, wirklich, das war nicht ihr Stil. Im Grunde hatte sie sich wie ihre eigene Großmutter verhalten (nur ein wenig geheimnisvoll getan). Den gleichen Vorwurf hätte ich aber auch meinem Vater machen können, der mir ebenfalls nie etwas von seiner berühmten Herkunft erzählt hatte. War ihm die alte Familiengeschichte egal gewesen? Was hatte ich ihm eigentlich bedeutet?

Ich hielt inne und versuchte, ihn mir vorzustellen. Viele bruchstückhafte Erinnerungen … Er war groß, kräftig, hatte dunkles Haar und einen dunklen Kinnbart und eine ebensolche Stimme. Panamahut. Weiß gekleidet, auch im Winter. Es lag nicht daran, dass er um Jahre älter war als Mutter, er war wohl schon als ein altmodisch-eleganter Typ zur Welt gekommen, ein charmanter Beau, den niemand aufhalten konnte.

Dass mein Urgroßvater Charlotte in unser Familiengeheimnis eingeweiht hatte und nicht ihn, konnte ich nachvollziehen. Sie war mit absoluter Sicherheit die Verlässlichere von den beiden Geschwistern.

Als Vater in mein Zimmer gekommen war, um sich endgültig zu verabschieden, eineinhalb Jahre nach dem Versöhnungsversuch am Meer, schneite es draußen. Ich hatte mich an seinen Hals gehängt und bittere Tränen geweint, vermisste schon jetzt die von mir heißersehnten abendlichen Besuche an meinem Bett und die Geschichten, die er mir erzählte. Er liebte mich ebenfalls. Doch er hasste Mama. Ihr Geflenne gehe ihm auf die Nerven, hörte ich ihn eines Tages sagen. Und obwohl er mir eine riesengroße Blechschachtel mit feinsten Malstiften schenkte und beteuerte, er käme mich zu Weihnachten besuchen, wusste ich instinktiv, dass ich ihn nie mehr wiedersehen würde. Er liebte Havannas und Pfefferminzpastillen – und ein Parfum, dem ich bis zum heutigen Tag in sämtlichen Drogerien der Welt nachspüre, mit wenig Hoffnung, es je zu entdecken.

Mutters Reaktion war schrecklich. Bei seinem Weggang schrie sie so laut, dass die Leute im Haus zusammenliefen. Auch noch nach seinem Tod – er starb vor acht Jahren in London an Lungenkrebs – hasste sie ihn. Da ich »seine« Tochter war und ihm ähnlich sah, bekam ich einen Teil der Wut ab, die zu ihrem ganzen Lebensinhalt wurde. Als Mutter vor vier Jahren selbst erkrankte und in ein Pflegeheim musste, dachte ich, sie würde nun ruhiger werden. Doch das stimmte nicht. Meine Besuche bei ihr verliefen jedes Mal nach dem gleichen Muster: Erst zog sie über die Schwestern und Ärzte her, die alles daran setzten, ihr die letzten Tage so schwer wie nur möglich zu machen. Dann kam sie unweigerlich auf Vater zu sprechen, wobei ihre Augen vor Erregung fast fiebrig glänzten. Sie bezeichnete ihn abwechselnd als Hurenbock und als Scheusal, und ich hatte alle Hände voll zu tun, sie wieder zu beruhigen.

Der Espresso war kalt geworden. Mich fröstelte. Charlottes Heizung funktionierte nicht so recht, die Heizkörper blubberten ständig, obwohl ich sie entlüftet hatte. Ich würde die Handwerker holen müssen. Gerade als ich überlegte, ob ich den Kamin anschüren oder mir eine dicke Jacke aus dem Schlafzimmer holen sollte, klingelte das Telefon. Noch gefangen von dem, was mir meine Tante – außer einem großen Vermögen – im Keller ihres Landhauses hinterlassen hatte, und der Erinnerung an meine unglücklichen Eltern, nahm ich den Hörer ab (ich dachte, es könnte vielleicht Henri sein, der am Morgen aus dem Haus gegangen war, um sich irgendwo vorzustellen).

Es war Sam. »Hallo Sandy, wie geht es dir?«

»Danke, gut«, sagte ich betont kühl, denn ich nahm es ihm nicht nur übel, dass er beim letzten Mal das Gespräch so grob abgebrochen hatte, sondern ich war inzwischen richtig verärgert über ihn. In den letzten Tagen hatte ich mehrmals vergeblich versucht, ihn zu erreichen. Sein Handy war offenbar ständig ausgeschaltet oder nicht aufgeladen – wie konnte er da für seine Geschäftspartner erreichbar sein –, und obwohl ich nach der Testamentseröffnung eine dringende Nachricht auf seinem Anrufbeantworter im Büro hinterlassen hatte und sogar seine Sekretärin bat, ihm auszurichten, dass ich ihn zu sprechen wünschte, hatte er sich nicht gemeldet. In meiner Unruhe überprüfte ich sogar mehrmals mein eigenes Handy sowie Charlottes alte Telefonanlage, weil ich befürchtete, ich selbst sei vielleicht nicht erreichbar.

»Hast du schon von den Terroranschlägen in Madrid gehört, heute Nachmittag?«, fragte er mich.

»Ja, einfach schrecklich!«, antwortete ich mit belegter Stimme und versuchte zugleich verzweifelt seinen Tonfall zu analysieren. »Ich habe die Nachrichten in einem Café gehört, wohin ich mit der Testamentsvollstreckerin gegangen bin. Was meinst du, war es die ETA?«

»Schwer zu sagen. Es deutet einiges darauf hin, dass El Kaida dahintersteckt. 11. September – 11. März! Genaueres weiß man aber noch nicht. Solltest du vorhaben, einen Abstecher nach Spanien zu machen, so kann ich dir im Augenblick nur davon abraten.«

»Wie du genau weißt, fehlt mir die Zeit, um mich in der Weltgeschichte herumzutreiben. Ich muss morgen zu einer Bestandsaufnahme in Charlottes Landhaus fahren und will mich dann spätestens am Samstag auf den Heimweg machen. Die Kanzlei …«

»Ja, ich weiß, die Kanzlei …«, antwortete er ungnädig. »Und … darf man gratulieren? Hat sie dir alles vermacht, die gute Charlotte?«

»Ja«, sagte ich. »Es ist eine ganze Menge. Es langt für uns beide, lebenslang.«

Sam schwieg. Ich hörte ihn wieder laut atmen. Was hatte er nur? (Was fragte ich mich das, ich wusste es doch …)

»Deswegen rufe ich dich an«, sagte er nach einer Weile leise.

»Deswegen? Brauchst du Geld?«

»Nein. Es geht um das Lebenslang. Ich muss dir etwas sagen …« Er seufzte. »Es fällt mir so unendlich schwer, Sandrine!«

»Was denn? Hat man dich verhaftet?«, fragte ich ironisch, in der idiotischen Hoffnung, dass damit alles wieder in Ordnung käme. Sam hasste Szenen … »Lebenslänglich? Brauchst du einen guten Anwalt? Da wüsste ich …«

»Nein. Ich habe … ich habe jemanden kennengelernt und …« Erneut schwieg er. Doch sein Schweigen sprach Bände.

»Ach … schon wieder? Deshalb warst du am Telefon so komisch. Ist es …«

»Es tut mir leid, Sandrine. Es hat im Grunde gar nichts mit dir zu tun, bitte glaube mir. Ich … ich mag dich noch immer, und ich wollte dir auch treu bleiben. Wir haben keine schlechte Ehe geführt, wir zwei. Dennoch … diese Frau … Gwen«, sagte er fast tonlos, »Gwen ist diejenige, die ich mein halbes Leben lang gesucht habe. Wir … ich denke, wir beide sollten uns trennen.«

Mir wurde übel. Ich zitterte und brachte kein Wort mehr heraus. Ich dachte, dass ich mich aus diesem bösen Traum nur herauswinden und ihn dann zukünftig – wie beispielsweise Flugzeuge – meiden müsste, damit es mir wieder gut ginge.

Wir schwiegen beide. Meine Hand fing an zu schmerzen, so fest hielt ich den Telefonhörer umklammert. Nach einigen Minuten – vielleicht waren es auch nur Sekunden – hörte ich Sam leise aufschluchzen, doch das einzige, was mir dabei durch den Kopf schoss, war, dass eigentlich ich hätte weinen müssen, nicht er.

Das Elend kam, nachdem ich eine halbe Flasche Rotwein in mich hineingeschüttet hatte. Ich heulte und tobte die halbe Nacht lang – ständig Mutter vor Augen. Dann zog ich meinen Mantel über und lief, tief die Luft einatmend, in die Dunkelheit hinaus. Nur fort.

Im Zug nach Straßburg – 10.35 Uhr

Der Schaffner will die Fahrkarten sehen. Ich krame in meiner Tasche. Die alte Frau schläft noch immer, ihre Wangen sind rosig. Ihr Sohn hält dem Schaffner dreist seine beiden Fahrkarten vor die Nase, obwohl jener die Hand schon nach meinem Ticket ausgestreckt hat. Der Schaffner entschuldigt sich bei mir, knipst die Karten und reicht sie ihm zurück. »Gute Reise!«, wünscht er. John Irving fällt zu Boden. Als der Bahnbeamte wieder gegangen ist, und der Zug weiterfährt, stehe ich auf und schiebe behutsam ein Stück das Fenster herunter. Schon im Sanatorium hatte ich ständig das Gefühl zu ersticken. Der Wind plustert die Vorhänge auf. Ich dehne und strecke mich und schaue dabei ins Grüne hinaus.

5 __________

„Die wahre Geschichte ist die der Sitten, der Gesetze, der Künste und der Fortschritte des menschlichen Geistes.Voltaire, Für Wahrheit und Menschlichkeit

In meiner Erregung lief ich damals stundenlang heulend am Garonne-Ufer entlang. Im Nachhinein war ich heilfroh, dass mir niemand begegnete, der beispielsweise seinen Pudel ausführte, man hätte mich sicherlich in eine Nervenklinik eingewiesen. Am nächsten Vormittag wachte ich zerschlagen und völlig desorientiert auf. Als ich mich ein wenig beruhigt hatte, fasste ich einen Entschluss. Ich würde weder Widerstand leisten, noch zu Kreuze kriechen wie beim letzten Mal, als ich wochenlang um Sam und unsere Ehe gekämpft hatte. Ich durfte mich schließlich nicht selber belügen: Nur wenn wir miteinander ins Bett gingen, hatten wir »ich liebe dich« gesagt. Das war der eigentliche Grund für unser Dilemma, nicht diese Gwen und auch keine andere Frau.

Ich rief Ramon Schneider an und bat ihn, alles für eine baldige Scheidung in die Wege zu leiten. Sam würde sich nicht ändern, das war mir inzwischen klar. Ich gebe auf, erklärte ich meinem völlig überraschten Kompagnon. Scheidung!