9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

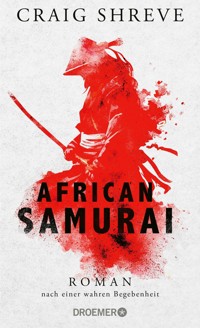

Ein Roman nach wahrer Begebenheit: die Geschichte über den beeindruckenden Aufstieg eines schwarzen Sklavenjungen zu Japans berühmtem Samurai Im Jahr 1579 läuft ein portugiesisches Segelschiff in den Hafen von Kinchotsu, Japan, ein. An Bord: europäische Güter, Feuerwaffen und ein Sklave aus Ostafrika. Als Kind aus seinem Heimatdorf entführt, an Söldner verkauft und dazu verdammt, in zahlreichen Schlachten zu kämpfen, soll er als Leibwächter einen italienischen Priester auf seiner Reise nach Kyoto begleiten. Dort angekommen, findet der berühmte Kriegsherr Oda Nobunaga Gefallen an dem hochgewachsenen Soldaten. Im Austausch für seine Mission bietet der Priester ihm den Sklaven mit dem Namen Yasuke als Geschenk an. Und verändert damit sein ganzes Leben … Zeitlos, episch und grandios recherchiert: In seinem historischen Roman rekonstruiert Autor Craig Shreve die außergewöhnliche Reise von Yasuke in der Sengoku-Zeit. »Eine einzigartige, mitreißende Geschichte von Entdeckung und Durchhaltevermögen.« Kevin Hardcastle »Von den vielen bewundernswerten Aspekten dieses Romans ist vielleicht der größte die Leistung von Shreve, der Hauptfigur Yasuke Leben einzuhauchen und diesen bemerkenswerten Mann aus der Vergessenheit zu befreien.« David Bezmozgis

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Craig Shreve

African Samurai

Roman nach einer wahren Begebenheit

Aus dem Englischen von Urban Hofstetter

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Im Jahr 1579 läuft ein portugiesisches Segelschiff in den Hafen von Kinchotsu, Japan, ein. An Bord: europäische Güter, Feuerwaffen und ein riesiger Sklave aus Ostafrika. Als Kind aus seinem Heimatdorf entführt, als Sklave an Söldner verkauft und dazu verdammt, in den Schlachten der Indianerkriege zu kämpfen, soll er als Leibwächter einen italienischen Priester auf seiner Reise nach Kyoto begleiten. Dort angekommen findet der berühmte Kriegsherr Oda Nobunaga Gefallen an dem jungen afrikanischen Soldaten, unter dessen Führung er schließlich der große Krieger Yasuke wird, der sich entgegen aller Erwartungen als Japans erster fremdländischer und einziger Samurai afrikanischer Herkunft beweist.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Karte

Handelnde Personen

Wappen

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Teil 2

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Teil 3

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Teil 4

Kapitel 33

Kapitel 34

Anmerkung des Autors

Danksagung

Literaturnachweise

Für Ryan Swayze, der die Geschichte hinter dieser Geschichte sicher geliebt hätte.

Handelnde Personen

Eine Vorbemerkung zu den Namen: Einige Schlüsselfiguren dieser Geschichte haben im Verlauf ihres Lebens mehrfach den Namen gewechselt. Der Einfachheit halber verwende ich ihre bekanntesten Namen, auch wenn sie diese zum Zeitpunkt der hier beschriebenen Ereignisse nicht verwendet haben.

Yasuke: Ein in seiner Jugend versklavter Ostafrikaner. Sein ursprünglicher Name ist unbekannt. Auch sein Geburtsort steht nicht fest, doch vermutlich stammte er vom Volk der Makua in Mosambik ab.

Oda Nobunaga: Ein Daimyo (Kriegsherr), der gemeinhin als der erste der drei großen Reichseiniger Japans gilt. Nobunaga war ursprünglich der Daimyo der Provinz Owari, bevor er seinen Einflussbereich auf fast ganz Zentraljapan ausdehnte.

Alessandro Valignano: Ein italienischer Jesuitenpriester und Missionar. Er wurde in den Rang eines Apostolischen Visitators erhoben und war damit in Indien und Asien der zweithöchste kirchliche Würdenträger nach dem Papst.

Bruder Ambrosius: Ein Jesuitenmissionar in der Region Nagasaki.

Bruder Organtino: Einer der ersten Jesuitenmissionare in Japan und einer der wenigen, die dort bleiben durften, als der Orden des Landes verwiesen wurde.

Akechi Mitsuhide: Bevor er in Nobunagas Dienste trat, verdingte er sich zunächst als Samurai des Saitō-Clans und anschließend als Leibwächter des wandernden Shoguns Ashikaga Yoshiaki.

Tokugawa Ieyasu: Der Daimyo der Provinz Mikawa und Nobunagas engster Verbündeter.

Toyotomi Hideyoshi: Obwohl er aus einer einfachen Bauernfamilie stammte, wurde er von Oda Nobunaga in den höchsten militärischen Rang erhoben.

Jingorou: Oguras Bruder.

Ogura: Jingorous Bruder.

Ranmaru: Ein junger Samurai und Nobunagas Leibdiener.

Hidemitsu: Akechi Mitsuhides Schwiegersohn und wichtigster Leutnant.

Masahide: Ein Samurai und enger Vertrauter von Oda Nobunagas Vater. Masahide beging Seppuku, um Nobunaga auf den richtigen Pfad zu führen. In Azuchi errichtete Nobunaga ihm zu Ehren einen Tempel.

Tomiko: Eine Dienerin in Oda Nobunagas Haushalt.

Arima Harunobu: Er nahm Valignano nach dessen Ankunft in der belagerten Stadt Kinchotsu auf.

Hatano Hideharu: Das Oberhaupt des Hatano-Clans und Herr von Burg Yakami. Ein Vasall des Mori-Clans.

Takeda Shingen: Der legendäre »Tiger von Kai«, ein berühmter Militärführer und langjähriger Rivale Nobunagas.

Takeda Katsuyori: Daimyo des Takeda-Clans nach Takeda Shingens Ableben.

Ōmura Sumitada: Der erste Daimyo, der zum Christentum konvertierte.

Mori: Ein mächtiger Clan, der einen Großteil Westjapans kontrollierte.

Oda: Als junger Mann machte Nobunaga die bislang vergleichsweise unbedeutenden Oda mit einer Reihe von Siegen zum mächtigsten Clan Japans.

Takeda: Ein traditionell mit den Oda rivalisierender, lange Zeit mächtiger Clan, der durch den Tod seines legendären Oberhaupts, Takeda Shingen, jedoch erheblich geschwächt wurde.

Ikko-ikki: Lose zusammenhängende, im gesamten Land agierende Splittergruppen einer buddhistischen Sekte. Sie stellten Nobunaga und andere Daimyos vor große wirtschaftliche, politische und militärische Herausforderungen.

Murakami: Ein von vielen Daimyos gefürchtetes Seeräubergeschlecht, das während der Sengoku-Zeit das Seto-Binnenmeer kontrollierte.

Abgesehen von Tomiko haben alle oben genannten Personen tatsächlich gelebt. Alle nicht in dieser Liste aufgeführten Romanfiguren sind erfunden.

Teil 1

Der Sklave und der Daimyo

Bereite eine köstliche Schale Tee zu; platziere die Kohle so, dass sie das Wasser erhitzt; arrangiere die Blumen dergestalt, wie sie auf dem Felde stehen; erwecke im Sommer den Anschein von Kühle, im Winter von Wärme; fange rechtzeitig an; mache dich auf Regen gefasst; und schenke der Teegesellschaft deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ein anderes Geheimnis gibt es nicht.

Sen Rikyu, Teemeister

Kapitel 1

Die Heimat ist für mich ein verlorener Ort, eher Traum als Erinnerung.

Selbst das Wenige, das ich noch weiß, fühlt sich fremd und weit entfernt an, wie etwas, das sich im Leben eines anderen ereignet hat. Eines Menschen, der nicht verschleppt und von seinen Wurzeln abgeschnitten wurde. Manchmal steigen schmerzhaft klare Erinnerungen in mir auf.

In meiner Kindheit wanderten meine Familie und ein paar andere aus dem Stamm die weite Strecke von unserem Dorf im Schatten des Berges Namuli bis zur Küste. Es war spät im Jahr, die Zeit, in der die Eier gelegt wurden. Wir schlugen unser Lager am Rand des Strandes auf und sahen zu, wie nachts Unmengen von Schildkröten mit dicken dunklen Panzern und weichen gefleckten Bäuchen ans Ufer kamen. Sie bewegten sich unabhängig voneinander, sahen aber aus, als würden sie allesamt demselben Ruf folgen. Mit ihren Flossen gruben sie Löcher in den Sand und legten sich darauf. Wir prägten uns die entsprechenden Stellen ein und gingen schlafen.

Als am folgenden Morgen die Schildkröten verschwunden waren, gruben wir die Eier aus – aber nur so viele, wie wir brauchten. Auf dem Rückweg ins Dorf trugen wir sie vorsichtig in Körben. Ungefähr zwei Monate später unternahmen wir die lange Wanderung noch einmal und schlugen unser Lager erneut am Rand des Strandes auf. Im Licht des Vollmonds begann der Sand sich zu kräuseln und zu verschieben. Ein erster winziger Schnabel durchstieß die Oberfläche, dann ein zweiter. Im Handumdrehen waren es mehrere Hundert, und schon bald krabbelten zahllose Babyschildkröten auf das unermesslich weite, schaumig grüne Meer zu, geleitet von einem Instinkt, der uns unbegreiflich war. Ich stellte mir gern vor, dass sie im Wasser ihre Mütter zu finden hofften.

Das erste Mal waren wir gekommen, um Nahrung zu sammeln, das zweite Mal, um zu lernen, weshalb es so wichtig war, dass wir immer nur das Allernötigste nahmen. Ich kann mich an die Stimme meiner Mutter erinnern, aber nicht an ihr Gesicht. Auch nicht an das meines Vaters. Bruchstückhaft sehe ich vor mir, wie ich unter einem Mangobaum lesen und schreiben lernte. Wie ich gemeinsam mit den anderen Jungs in den Höhlenwänden nach Erz schürfte. Wie ich mit ihnen in den Feldern herumtollte und im Straßenstaub mit kleinen Kieselsteinen Mancala spielte. Ich erinnere mich an Feste mit Trommeln, Masken und knallbunten Gewändern. Ich weiß noch, wie aufregend ich es fand, Besucher aus anderen Ländern zu sehen, und die Waren, die sie mitbrachten. Und ich erinnere mich an die Schildkröten, die sich aus dem Sand wühlten und zum Meer krochen.

Damals war ich noch frei.

»Du musst mir nicht ständig so dicht auf den Leib rücken«, sagte Pater Valignano, ohne von seiner Arbeit aufzusehen. »Auf diesem Schiff sind nur unsere eigenen Männer.« Im fahlen Sonnenlicht, das durch das Bullauge fiel, sah der Jesuit gealtert aus. Die Schatten, die es warf, betonten die Falten auf seiner Stirn und vertieften die dunklen Ränder um seine Augen. Sein von kurzen grauen Haaren gekrönter Kopf wippte im fahlen Lichtstrahl vor und zurück, sein schmaler, ebenfalls grauer Bart berührte immer wieder fast das Papier, auf dem er schrieb. Seine Hand dagegen war ruhig, während er die Feder in die Tinte tauchte und sie rasch, aber präzise über die Seite gleiten ließ. Seine Stimme klang wie immer fest und befehlsgewohnt.

»Meine Aufgabe besteht darin, Euch vor allen Männern zu beschützen«, erwiderte ich.

»Hast du so wenig Vertrauen in unsere Mitreisenden?«

»Ein Leibwächter, der zu sehr vertraut, vernachlässigt seine Pflichten.«

»Auf Japanisch bitte.«

Valignano blickte noch immer nicht von seinem Schreibtisch auf. Zögernd suchte ich nach den richtigen Worten. Monatelang hatte ich die japanische Sprache und Geschichte gelernt, sowohl im Vorfeld dieser Reise als auch während der langen Tage an Bord des Schiffes, aber es fiel mir noch immer leichter, mich auf Portugiesisch auszudrücken. Schließlich wiederholte ich meine Bemerkung auf Japanisch. Valignano nickte billigend und nahm ein paar kleine Korrekturen vor, ehe er seinerseits in der für uns beide neuen Sprache fortfuhr.

»Wieso gehst du nicht nach oben und schnappst etwas frische Luft?«, fragte er und winkte mich fort.

»Ihr wisst, dass ich das Meer nicht mag«, erwiderte ich.

»Ja, obwohl du so groß bist, hast du erstaunlich viele Ängste.«

»Einem Mann, dem es an Angst fehlt, mangelt es auch an Vorsicht.«

»Einem Mann, der zu viel fürchtet, mangelt es an Glauben. Du musst auf Gott vertrauen, mein Sohn. Wer in seinem Glauben nicht wankt, wandelt unversehrt durch diese Welt. Furchtlos.«

Schweigend nahm ich die Zurechtweisung hin. Ich hatte von den Jesuiten viel gelernt und war imstande, auf Portugiesisch und Lateinisch lange Passagen aus ihrer Bibel zu zitieren – und mittlerweile auch auf Japanisch. Ich bewunderte den Glauben der Priester und hielt ihn für aufrichtig, doch ein Teil von mir weigerte sich, ihn komplett anzunehmen. Wer zu sehr Gott für sich kämpfen ließ, vergaß meines Erachtens allzu leicht, wie man für sich selbst einstand. Der Glaube schien ein Privileg der Behüteten und vom Leben Begünstigten zu sein. Ich würde mich immer eher mit dem Schwert als mit dem Kreuz schützen wollen.

Und auch wenn Valignano es nicht zugab, war ich mir sicher, dass er es genauso sah.

Der Priester bedachte mich mit einem durchdringenden Blick. Seine berüchtigt knappe Geduld war erschöpft. »Wir werden bald im Hafen sein. Dort wirst du noch viel Gelegenheit haben, mit finsterer Miene hinter mir aufzuragen.«

Lächelnd merkte ich, dass ich tatsächlich die Stirn gefurcht hatte. Ich verbeugte mich und trat geduckt unter der Tür hindurch nach draußen.

Während dieser Schiffsreise nach Japan war ich vierundzwanzig geworden. Vor zwölf Jahren war ich zum letzten Mal in meinem Dorf gewesen und hatte schon lange die Hoffnung aufgegeben, es je wiederzusehen. Mittlerweile war ich genauso lange aus meiner Heimat fort, wie ich dort gelebt hatte. Zwölf Jahre frei in Afrika, zwölf Jahre versklavt in Indien, Portugal und China – verkauft an Söldner, eine Armee und eine Kirche. Mein halbes Leben hatte ich mit meiner Familie verbracht, die andere Hälfte unter Fremden. In der ersten Hälfte war ich ein Kind gewesen, danach ein Soldat.

Das Deck war mir zuwider. Dennoch stieg ich hinauf. Obwohl ich mehrfach beobachtet hatte, wie der Kapitän seine Instrumente gebrauchte und Berechnungen anstellte, begriff ich noch immer nicht, wie er navigieren konnte, wenn in allen Richtungen ausschließlich Wasser zu sehen war. Wie er sich nachts an den Sternen orientierte, war mir ebenso schleierhaft. Normalerweise lernte ich schnell, egal, ob es um die Waffen und Strategien der Söldner oder die Bücher und Sprachen der Priester ging, doch das Meer blieb mir ein Rätsel.

Ich stand an der Reling auf der Leeseite des Schiffs und hielt den Blick auf die geblähten Segel gerichtet, um nicht das Meer betrachten zu müssen. Ein paar Männer rangen mit Tauen und Knoten, andere schrubbten im Bug die Salzkruste von den Deckplanken. Der gesamte Rumpf war mit schwarzem Teer gestrichen. Die glitzernden weißen Rückstände darauf zeigten, wie hoch am Vortag die Wellen an Deck geschwappt waren.

Die meisten Männer hielten sich unter Deck auf. Obwohl sie mich gelegentlich einluden, ihnen Gesellschaft zu leisten, misstrauten sie mir noch mehr als ich ihnen. Ich hatte bei ihnen gesessen, während sie sich Geschichten erzählten, und gegen sie gewettet, wenn sie Lose zogen, doch ich trank nicht mit ihnen, da es meine Pflicht war, jederzeit auf der Hut zu sein. Und damit weckte ich ihren Argwohn. Außerdem hatten wir mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem bereits die kleinsten Streitigkeiten und harmlosesten Hänseleien zu Gewaltausbrüchen führen konnten. Valignano hatte in Indien und China Zwischenstopps eingelegt, bei denen wir die Boote und Besatzungen gewechselt hatten, doch diese Männer waren mittlerweile fast einen Monat zusammen auf See. Ich hatte keine Lust, den Friedensstifter zu spielen, und nicht die Geduld, mir ihre Beschwerden anzuhören. Verglichen mit meinen früheren Erfahrungen auf See waren ihre beengten Unterkünfte und faden Mahlzeiten der reinste Luxus.

Ein offensichtlich betrunkener Matrose mit dichtem Bart fuhr einen anderen an, weil der eine Kiste hatte fallen lassen, die nun zerbrochen zwischen den beiden lag. Aus dem Riss quollen farbenfrohe Seidenstoffe aus China auf das salzverkrustete Deck.

Der Frachtraum unter unseren Füßen war bis obenhin mit Kisten gefüllt. Neben Bibeln, Kreuzen, feinster europäischer Kleidung, Schmuck und anderen Preziosen enthielten sie vor allem Luntenschlosspistolen, langläufige Gewehre sowie Valignanos größten Schatz: drei neuartige Kanonen, mit denen man Festungsmauern einreißen oder eine Kavalleriereihe auslöschen konnte.

Wenn die Japaner sich als hinreichend fromm erwiesen, würde Valignano ihnen die Waffen überlassen. Wenn sie die Jesuiten ihre Kirchen errichten ließen, wenn sie ihnen gestatteten, ihren japanischen Söhnen und Töchtern das Christentum nahezubringen, wenn sie selbst konvertierten und ihren Clans befahlen, es ihnen gleichzutun, würden sie mächtige europäische Waffen für den Kampf gegen ihre Rivalen erhalten. Und Valignano würde ein Standbein in Asien haben. Schusswaffen im Tausch gegen Seelen.

Manche Aspekte der jesuitischen Religionslehre verstand ich noch immer nicht, doch mit Handel kannte ich mich aus. Nachdem ich den Jesuiten übergeben worden war, hatte ich in ihren Schulen nicht nur lesen und schreiben, sondern auch die Geschichte des Weißen Mannes und seine Religion gelernt.

Der ernst dreinblickende Jesuitenpriester, der mich in Empfang nahm, hatte missbilligend mit der Zunge geschnalzt, als er meinen Namen hörte, und mir stattdessen einen christlichen gegeben. Sie haben mich nach Abrahams Sohn benannt und mir erzählt, wie Gott von Abraham verlangt habe, ihn zu töten, um seinen Glauben zu beweisen. Wie Abraham einen Altar errichtet, seinen Sohn darauf festgebunden und seine Klinge gewetzt habe. Doch Gott habe ihm im letzten Moment Einhalt geboten und gesagt, dass er zufrieden sei.

Die Portugiesen hatten meinen Namen klug gewählt. Isaak. Ein Mann, der geopfert und als Geschenk dargeboten werden konnte.

Kapitel 2

Mein erster Eindruck von Japan war enttäuschend. Wir wollten in Nagasaki anlegen, in der Provinz Hizen, wo portugiesische Händler einen lukrativen Außenposten betrieben. Ich rechnete mit einer geschäftigen Hafenstadt, doch über der Bucht hing ein dichter Nebel, der alles verhüllte, was sich hinter dem gebogenen hölzernen Landesteg befand. Auch am Dock selbst war nicht übermäßig viel los. Ich sah vor allem Kanus, die Reissäcke und stapelweise Birnen und Äpfel geladen hatten. Männer in lockerer dunkler Kleidung, die geschickt auf den Bordwänden ihrer Boote balancierten, warfen die Fracht aufs Dock oder stakten mit langen Stangen näher zum Ufer.

Als der Kapitän »Land in Sicht!« rief, kamen alle Besatzungsmitglieder grinsend und jubelnd an Deck geeilt. Die finstere Stimmung der letzten Wochen war wie weggeblasen. Pater Valignano, der neben mir stand, brummte etwas Unverständliches. Ich folgte seinem Blick. Eines der Kanus löste sich vom Dock. An Bord befand sich ein Mann, der eine schwarze Kutte trug. Valignano entging kaum etwas.

»Wirf hier den Anker«, befahl er dem Kapitän leise. »Und bereite dich darauf vor, einen Besucher an Bord zu nehmen.« Der Kapitän bellte Befehle, woraufhin seine Männer sofort in hektische Betriebsamkeit verfielen.

Valignano beobachtete, wie sich das Gefährt näherte. Es schien fast, als würde es sich allein kraft seines Willens über das Wasser bewegen. Der Priester wurde an Bord gehievt und zu Valignano gebracht. Er verschränkte die Hände vor dem Bauch und senkte den Kopf.

»Bruder Ambrosius.«

»Pater Valignano, ich danke Gott, dass Eure Reise erfolgreich war. Es ist uns eine große Ehre, einen so hochgeschätzten Besucher aus Rom empfangen zu dürfen.«

»Die Ehre ist so groß, dass du mich hier und nicht an Land empfängst.«

Die Schultern des Priesters versteiften sich, als wäre er geschlagen worden, doch er schwieg und hielt weiterhin den Kopf gesenkt.

Valignano schloss seufzend die Augen und kniff sich kurz in die Nase. »Also gut.« Sichtlich ungeduldig wandte er sich zum Kapitän um. »Wir brauchen deine Kajüte.«

In der Kapitänskajüte angekommen, sah Bruder Ambrosius mich einen Moment lang forschend an. Ich war daran gewöhnt. Meine Haut war selbst für afrikanische Verhältnisse dunkel, so Schwarz, dass sie zu glänzen schien. Meine Haare, einst geschoren, waren zu Zöpfen geflochten und mittlerweile so lang, dass sie mir fast bis zum Kragen reichten. Ich war rund einen Kopf größer als die meisten Europäer und dank meiner Übungen so breitschultrig und muskulös, dass nicht einmal meine weite Kleidung meine kräftige Statur verbergen konnte. Das Krabbenschwert an meiner Hüfte ließ mich noch furchterregender wirken. Ich hatte es komplett schwarz lackiert, damit es während der langen Zeit auf See gegen Rost geschützt war und nicht verräterisch funkelte, wenn ich es im Dunkeln zückte.

Bruder Ambrosius schwankte. Offenbar war er nicht einmal den leichten Seegang in der Bucht gewöhnt, doch er verbarg sein Unbehagen gut. Seine ordentlich geschnittenen braunen Locken fielen ihm über die Ohren, und sein Stoppelbart verdeckte nur halb eine lange Narbe auf der linken Seite seines Gesichts.

Die meisten Priester, denen ich begegnet war, ließen sich in zwei Kategorien einteilen – die rosigen Gelehrten mit runden Gesichtern, die jahrelang studiert hatten, um sich auf ihre Aufgaben vorzubereiten, und die drahtigen, wettergegerbten Männer mit scharfen Augen, denen das Leben hart mitgespielt hatte, bevor sie ihre wahre Berufung fanden. Dieser Mann gehörte zur zweiten Gruppe. Genau wie Valignano. Immer wieder hörte ich das Gerücht, Valignano, der in Venedig aufgewachsen war, habe in seiner Jugend bei einem Straßenkampf einen Mann erstochen. Ob es stimmte, wusste ich nicht, doch ich hielt es für durchaus denkbar. Manche Männer wurden zum Glauben geboren, andere erst nach einem sündhaften Leben dazu bekehrt.

Ambrosius war offensichtlich klar, weshalb Valignano ihm weder Speis noch Trank anbot. »Eure Reise war lang, Pater. Daher will ich Euch nicht lange mit Höflichkeitsfloskeln aufhalten und gleich zur Sache kommen: Ich bitte Euch, Eure Reise um einen Tag zu verlängern.«

»Gibt es in der Siedlung Probleme?«

»Nein, Pater. Zumindest keine schwerwiegenden.«

Valignano drehte sich zu dem vergitterten Bullauge hinter dem Schreibtisch des Kapitäns um und blickte auf die sanft plätschernden Wellen hinaus.

»Der Herrscher über diese Region ist ein Mann namens Ōmura Sumitada. Er erhebt zwar keine Einwände gegen unsere Anwesenheit, aber er könnte der Kirche gegenüber … freundlicher eingestellt sein. Von unserer Mission in Kuchinotsu wissen wir, dass der dortige Fürst kooperativer ist.«

Ich beobachtete Pater Valignano, doch der zeigte keine Reaktion. Er war der erste hochrangige Vertreter der Jesuitenkirche, der Japan besuchte. Sein Titel Apostolischer Visitator verlieh ihm in allen Kirchenangelegenheiten Indiens und Asiens die höchste Autorität. Da es über ein Jahr dauern würde, eine Nachricht nach Rom zu schicken, und ein weiteres, bis die Antwort einträfe, fungierte er in diesem Teil der Welt als Papst. Ihn zu beherbergen wäre für jeden Herrscher eine enorme Ehre. Ambrosius war klug genug, ihm nicht zu schmeicheln, indem er ihn eigens darauf hinwies. Valignano besaß zwar ein enormes Ego, doch während der letzten Monate hatte ich kein einziges Mal erlebt, dass er seine eigenen Interessen über die der Kirche stellte. Ihm ging es einzig und allein um den Erfolg seiner Mission. Mittlerweile kannte ich ihn gut genug, um zu wissen, was er als Nächstes fragen würde.

»Und dieser Sumitada, wie wird er auf so eine Beleidigung reagieren?«

»Sicher nicht gut. Doch er wird nichts gegen uns unternehmen. Die Handelssperre zwischen China und Japan besteht noch immer, und wir profitieren weiterhin davon. Jeden zweiten Monat trifft eines unserer Schiffe mit Gütern aus China ein und transportiert anschließend japanische Waren nach Macao und von dort zu den chinesischen Märkten. Diesen Handelsweg wird Fürst Sumitada nicht durch Vergeltungsschläge gefährden.«

»Und was ist mit dem Gleichgewicht zwischen Nagasaki und Kuchinotsu?«

»Das wird dadurch gewiss nicht instabiler werden, als es ohnehin schon ist.«

»Dann ist Japan also noch immer gespalten.«

»Ja, aber nicht mehr ganz so tief wie zum Zeitpunkt unseres letzten Berichts an Euch.«

»Was meinst du damit?«

Mit diesem Themenwechsel war die Entscheidung gefallen. Die Männer würden über den zusätzlichen Tag auf See nicht erfreut sein, und ich genauso wenig, doch Valignano neigte nicht dazu, sich mit anderen abzusprechen, bevor er einen Entschluss fasste – oder sich im Nachhinein davon abbringen zu lassen. Die Männer träumten bereits vom Festland, bequemen Betten und frischem Essen, doch ihre Wünsche waren Valignano einerlei.

Er wandte sich vom Bullauge ab und deutete auf die rudimentäre Karte von Japan, die den Tisch des Kapitäns bedeckte.

Ambrosius räusperte sich und trat näher an den Tisch heran. »Oda Nobunaga ist nach wie vor der prominenteste Daimyo und hat seine Vormachtstellung in Zentraljapan weiter ausgebaut. Er hat in Nagashino die Kavallerie der Takeda geschlagen. Takeda Katsuyori hat zwar nicht offiziell kapituliert, doch sein Clan ist seither zu geschwächt, um in der Gegend noch eine große Rolle zu spielen. Fürst Nobunagas Belagerung von Ishiyama Hongan-ji hat bisher noch nicht zu einem Sieg geführt, aber die Kriegermönche werden nicht mehr lange durchhalten …«

Bruder Ambrosius deutete auf die entsprechenden Stellen auf der Karte, während er sprach. Ich hätte mich gern nach den taktischen Einzelheiten, den Truppenstärken und der Art der Bewaffnung erkundigt, doch ich wusste, dass Valignano meine Einmischung nicht geduldet hätte. Ich hatte von Nobunaga gehört, dem Oberhaupt des Oda-Clans der vor rund zwanzig Jahren das Shogunat gestürzt und den Daimyos – den Kriegsherren Japans – signalisiert hatte, dass er in Zukunft über sie alle herrschen wolle. Nachdem Japan seit mehr als hundert Jahren zersplittert war und die Lokalfürsten sich in jedem Frühling gegenseitig bekriegten, um ihre Territorien entweder zu sichern oder zu erweitern, wollte Nobunaga das Land nun unter seiner Herrschaft wiedervereinen, egal, wie viel Druck er dazu auf die anderen Daimyos ausüben musste. In dieser Situation kündigten viele kleine Fürsten uralte Allianzen auf und schlossen neue mit mächtigeren Herrschern, die sie zu beschützen versprachen und danach trachteten, Japan unter ihrem eigenen Banner zu vereinen. Ich verkniff mir meine Fragen und hörte weiter zu, um so viel wie möglich über diesen Konflikt in Erfahrung zu bringen.

»In der Provinz Iga hat sich Widerstand formiert. Die Alten sagen, dass diese Region niemals erobert worden sei und es auch nie so weit kommen werde, doch Nobunaga wird sie schon bald ins Visier nehmen. Sein Sohn, Nobutada, hat dort trotz zahlenmäßiger Überlegenheit eine Niederlage erlitten, und Nobunaga wird diese Schmach sicher nicht tatenlos hinnehmen. Die Takeda sind wie gesagt zwar erheblich geschwächt, doch sie halten noch immer die Gegend um den Fuji, und diese Bergregion muss Nobunaga unbedingt unter Kontrolle bringen, wenn er über Japan herrschen will.«

Valignano deutete so ruckartig auf mich, dass Ambrosius erschreckt verstummte. »Nun sprich schon«, befahl er.

»Aber ich habe doch gar nichts gesagt«, protestierte ich.

»Das stimmt. Aber wir sind schon so lange miteinander unterwegs, dass ich es spüre, wenn deine Zunge zuckt, und das kann ich nur schwer ignorieren. Also los.«

»Bruder Ambrosius«, begann ich und ignorierte seinen missbilligenden Blick, weil Valignano mir gestattet hatte, ihn anzusprechen. »Welchen Wert besitzt der Fuji? Seine Lage scheint nicht strategisch bedeutsam zu sein.«

»Der Berg besitzt keinen strategischen Wert«, antwortete er steif, »aber einen immensen kulturellen – und große Symbolkraft für das japanische Volk.«

»Dann will er das Volk also nicht unterwerfen«, dachte ich laut nach, »sondern für sich gewinnen.«

»Nobunaga ist kurz davor, Japan zu vereinigen«, fuhr Ambrosius mit einem Achselzucken fort. »Er hat bereits die Städte Kyoto und Sakai unter Kontrolle. Vermutlich wird er innerhalb der nächsten Monate nach Iga marschieren und wenn er dort erfolgreich ist, anschließend den Takeda-Clan endgültig zerschlagen.« Er sah von der Karte auf und machte eine wegwerfende Handbewegung, als wäre es sinnlos, sie zu studieren, da sich die Grenzen ständig verschoben. »Die Einzigen, die sich ihm jetzt noch in den Weg stellen können, sind die Mori im Westen. Kein anderer Clan ist stark, organisiert und reich genug, um ihm ernsthaften Widerstand zu leisten. Ein Krieg zwischen den Oda und den Mori ist unausweichlich. Wenn Nobunaga sie besiegt, hat er sein Ziel endgültig erreicht.«

Pater Valignano betrachtete scheinbar ungerührt die Karte, doch ich wusste, dass er ebenfalls aufmerksam zuhörte und überlegte, was er bei alledem für die Kirche herausholen konnte. »Wie steht er zu unserer Mission?«

Bruder Ambrosius sah mich von der Seite an. »Interne Kirchenangelegenheit sollten wir vielleicht besser allein …«

»Kirchenangelegenheiten werden diskutiert, wo und wann ich es für richtig halte«, schnitt Valignano ihm das Wort ab, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.

Ich unterdrückte ein Lächeln.

»Ich würde sagen, er … toleriert sie«, entgegnete Ambrosius vorsichtig. »Er lehnt es ab, sich taufen zu lassen. Aber erinnert Ihr Euch noch an den Shinto-Priester, Nichijo, von dem wir Euch geschrieben haben?«

»Ja, bereitet er uns noch immer Probleme?«

»Nicht mehr. Er hatte den Kaiser dazu überredet, die Verbreitung der christlichen Lehre zu verbieten, doch Nobunaga hat interveniert. Er befahl Nichijo, mit unserem Pater Frois über Religionsfragen zu debattieren. Leider konnte ich daran nicht teilnehmen, aber nach allem, was ich höre, hat Pater Frois sich glänzend geschlagen. Nobunaga hat das Dekret des Kaisers widerrufen, und Nichijo wurde … bestraft. In diesem Zusammenhang sollte ich auch erwähnen, dass Nobunaga mit den buddhistischen Mönchen, die sich ihm überall im Land widersetzt haben, ganz besonders harsch umgesprungen ist. Er hat ihren Tempel auf dem Hiei niedergebrannt und alle darin getötet.«

»Diesen Heiden weine ich keine Träne nach.«

Der Priester räusperte sich. »Selbstverständlich nicht, Pater. Ich weiß nicht genau, wie Nobunaga zu unserer Kirche steht, aber er schätzt ausländische Köstlichkeiten und Schmuckstücke – und natürlich auch unsere sonstigen Gaben.« Diesmal sah der Priester mich nicht an, und es war auch nicht nötig. Ich dachte an die Kisten voller Gewehre und die Kanonen unter unseren Füßen. Ihretwegen würde jemand, der sich im Krieg befand, jeden Glauben annehmen, den man ihm antrug.

Ambrosius beugte sich erneut über die Karte. Das leichte Schlingern des Schiffes schien ihm immer weniger zu bekommen. Er war noch blasser geworden und umklammerte die Tischkanten so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten.

Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. »Geht es Euch gut, Bruder Ambrosius?«

Valignano bedachte mich mit einem mahnenden Blick.

Ich nickte und trat einen Schritt zurück.

»Dann stellt sich der Kaiser also nicht mehr gegen uns?«, fuhr Valignano mit seiner Befragung fort.

»Offiziell nicht, nein. Der Kaiser legt Wert auf die alten Traditionen …«

»Wie die meisten entmachteten Herrscher.«

Ambrosius zuckte zusammen. Ich wusste nicht, wie lange er sich schon in Japan aufhielt, doch er war zweifellos daran gewöhnt, dass vom Kaiser stets nur mit dem allergrößten Respekt gesprochen wurde. Mit seiner Bemerkung hatte Valignano ihm unmissverständlich klargemacht, dass er vor niemandem das Knie beugen würde.

Ambrosius fasste sich wieder. »Der Kaiser steht unverändert auf der Seite der Shinto und Buddhisten. Aber wenn Nobunaga uns akzeptiert, wird er sich ihm fügen.«

»Und seiner Armee. Wie stehen wir mit Nobunaga im Kontakt?«

»Pater Frois hat ihn schon mehrere Male getroffen, und auch Bruder Organtino steht mit ihm auf gutem Fuß. Die Kirche in Kyoto wendet sich regelmäßig mit Gesuchen an ihn. Nobunaga hält sich gerade in der Hauptstadt auf. Er wird bald im Honno-ji-Tempel vor den Toren Kyotos eintreffen. Dort organisiert er ein Fest zu Ehren des Kaisers, um sich bei ihm dafür zu bedanken, dass er den Ikko-ikki Einhalt geboten hat.«

»Diesen sogenannten Kriegermönchen?«, fragte Valignano abschätzig. »Dann werden sie sich Nobunaga also nicht mehr länger widersetzen?«

»Das steht noch nicht ganz fest, aber es gibt vermehrte Anzeichen dafür, dass der Kaiserhof den Ikko-ikki raten wird, die Waffen niederzulegen, und dass sie dieser Aufforderung nachkommen werden. Dem Kaiser bleibt im Grunde gar keine andere Wahl, und Nobunaga wird mit seinem Besuch in der Hauptstadt sicherstellen, dass er das entsprechende Edikt erlässt. Anschließend wird Nobunaga vermutlich zu seiner neuen Burg in Azuchi zurückkehren und mit den Planungen für die Frühjahrsfeldzüge beginnen.«

»Offenbar hat unser Herr in seiner großen Weisheit dafür gesorgt, dass ich exakt zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen bin. Wie weit ist Kyoto entfernt?«

Ambrosius rieb sich das vernarbte Kinn und betrachtete eingehend die Karte. »Das hängt davon ab, wie viel Ihr riskieren wollt. An sich führt der schnellste Weg über das Seto-Binnenmeer und danach über Land bis nach Kyoto. Doch diese Passage ist nicht sicher. Das Meer wird von Piraten kontrolliert. Bisher haben wir es nicht gewagt, unsere Schiffe auf dieser Route fahren zu lassen.«

Valignano rollte die Karte zusammen, ein unmissverständliches Signal, dass das Gespräch für ihn beendet war, und zeigte eines seiner seltenen Lächeln, die in der Regel eher Furcht als Freude erzeugten. »Ich werde den Kapitän über unser neues Ziel informieren. Morgen werden wir in Kuchinotsu anlegen, und sobald wir dort fertig sind, werde ich höchstpersönlich nach Kyoto weiterreisen. Nichts darf unserer Mission im Weg stehen. Wir werden das Wort Gottes in jeden Winkel dieser Welt tragen, und dabei lasse ich mich auch nicht von Piraten beirren. Außerdem werde ich beschützt.« Er gab mir einen Klaps auf den Arm und ging zur Tür. Bevor er hinaustrat, blickte er noch einmal über die Schulter. »Und ich habe unseren Herrn an meiner Seite.«

Kapitel 3

Die Männer waren tatsächlich überhaupt nicht glücklich über das veränderte Ziel. Am allerwenigsten der Kapitän. Er hatte die Gewässer um Nagasaki studiert. Mit den Bedingungen, die vor Kuchinotsu herrschten, kannte er sich nicht aus. Wir näherten uns dem Hafen mit so wenig Segelfläche wie möglich. Am Bug waren Männer postiert, die immer wieder Lotschnüre ins Wasser hinabließen und die jeweilige Tiefe riefen. Als der Kapitän zum Schluss kam, dass es Wahnsinn wäre, weiterzufahren, befahl er, den Anker zu werfen und die Segel einzuholen. Das große schwarze Schiff war in der Bucht genauso wenig zu übersehen wie der Aufruhr, den es am Ufer auslöste.

Am Hafen hatten sich bereits Schaulustige eingefunden, und aus allen Richtungen strömten weitere herbei. Sie bahnten sich einen Weg durch die schmalen, unebenen Straßen und drängelten sich zwischen den zahlreichen Verkaufsständen hindurch. Von den Handelsschiffen, die Bruder Ambrosius erwähnt hatte, waren sicher auch schon das eine oder andere zu diesem Hafen gelangt, aber vermutlich nur wenige und ganz gewiss kein so großes wie unseres. Europäer waren hier sicher noch ein seltener Anblick, von jemandem wie mir ganz zu schweigen.

Das erste Beiboot wurde zu Wasser gelassen. Ich stieg auf einer wackligen Strickleiter zu ihm hinunter, gefolgt von Pater Valignano, der sich nicht von den Seemännern helfen lassen wollte, Bruder Ambrosius sowie einer kleinen Gruppe rangniederer Priester. Wir gesellten uns zu den sechs Ruderern, die bereits im Boot Platz genommen hatte, drei auf jeder Seite. Die Fracht würde später ausgeladen werden, und zuletzt würden die Matrosen an Land gehen, wahrscheinlich nicht vor dem Abend und möglicherweise sogar erst am nächsten Morgen.

Trotz der Hitze trugen die Priester lange schwarze Roben und um die Hälse ihre Rosenkränze und Kruzifixe. Während die Ruderer sich in die Riemen legten, stellte Pater Valignano sich in den Bug und ich mich hinter ihn. Ich trug eine weite, im Wind flatternde Hose und ein ärmelloses weißes Hemd, das meine muskulösen Arme zur Geltung brachte. Auf meinem Kopf saß ein Turban, der mich noch größer erscheinen ließ. In der Schärpe um meine Taille steckte das lange schwarze Krabbenschwert, und in der rechten Hand hielt ich einen imposanten Speer mit langem, gebogenem Blatt. Abschreckung war die beste Verteidigung gegen mögliche Angriffe. Ich glaubte zwar nicht, dass wir an Land in Schwierigkeiten geraten würden, doch ich wollte kein Risiko eingehen. Als wir uns dem Ufer näherten, begannen die Priester eine portugiesische Hymne zu singen. Jeder von uns hatte bei dieser Inszenierung eine Rolle zu spielen.

An Land wartete der junge Fürst der Region rund um Kuchinotsu. Hinter dem Hafen standen Zelte, und im Boden steckten Flaggen. Das Motiv, das darauf prangte, musste das Wappen der Familie Arima sein. Arima Harunobu und sein Gefolge trugen dünne Kimonos und jeweils zwei Schwerter, die in Scheiden im Gürtel steckten.

»Wissen die nicht, dass sie keine Waffen tragen dürfen, wenn sie Euch empfangen?«

Valignano winkte ab, ohne sich zu mir umzudrehen. »Wir müssen uns mit den hiesigen Gebräuchen arrangieren.«

Fürst Arima, der noch ein Jugendlicher war, ging zum Zeichen seines Respekts ins Wasser, um Pater Valignano zu begrüßen. Der hielt ihm eine Hand hin, und Arima küsste pflichtbewusst den Ring, den er daran trug. Während Valignano alle an Land segnete, standen seine Priester mit feierlich gesenkten Köpfen hinter ihm. Die Stille wurde nur vom Geflüster der Händler durchbrochen, die auf mich deuteten und einander auf meine Größe hinwiesen. Valignano, der selbst einen guten Kopf größer war als alle Männer am Ufer, reichte mir nur knapp bis an die Schulter.

Ich ließ den Blick über die Menge gleiten, um mich zu vergewissern, dass uns von ihr keine Gefahr drohte. Anschließend richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die hinter Arima aufgereihten Männer. Ich wusste, dass nur Samurai zwei Schwerter tragen durften – das lange Katana und das kurze Wakizashi.

Als Valignanos Beschützer hatte ich mir besonders aufmerksam die Berichte über die Samurai angehört – Elitekrieger, die nicht nur den Kampf mit dem Schwert, sondern auch mit Pfeil und Bogen, Speeren und allen möglichen anderen Waffen beherrschten. Diese Männer und manchmal auch Frauen schworen ihren Fürsten absolute Treue und waren bereit, ohne zu zögern, für sie in den Tod zu gehen. Alle einfachen Bürger mussten sich vor ihnen verbeugen. Die Gesetze des Landes gestatteten es den Samurai, jeden zu töten, der es nicht tat oder sie in irgendeiner anderen Weise respektlos behandelte.

Die Samurai hinter Arima waren klein gewachsen und sahen aus, als würden sie nicht viel wiegen, doch ihre Bewegungen zeugten von großer Körperkontrolle. In einem Kampf wären sie sicher keine leichten Gegner.

Während Pater Valignano und Fürst Arima Höflichkeiten austauschten, betrachtete ich die Stadt: Sie bestand aus einer Handvoll Holzhäusern mit Strohdächern und einem Tempel, der ebenfalls aus Holz gebaut, aber mit Schindeln gedeckt und offenbar für Valignanos Ankunft herausgeputzt worden war. Auf den unbefestigten Straßen, die sich zwischen den dicht an dicht stehenden Gebäuden hindurchschlängelten, drängten sich ein paar fliegende Händler mit Handkarren. Die meisten Bewohner schienen sich jedoch hier unten am Hafen aufzuhalten.

Wir wurden zu einem offiziellen Empfang in den Tempel geführt. Aus der Nähe betrachtet, wirkten die Gebäude noch klappriger, als ich vermutet hatte. Die Holzwände waren so dünn, dass ein starker Mann sie mit einem Fausthieb hätte durchschlagen können, und die Fenster und Türen waren mit einfachen, oben am Rahmen befestigten Papierrollen bedeckt.

Die Straße, die aus dem Städtchen hinausführte, war ebenfalls unbefestigt. Kurz hinter den Häusern war sie mit Schotter bedeckt, ein Stück weiter bestand sie aus blankem Fels. Arimas Burg lag sicher irgendwo an dieser Straße, vielleicht Stunden, möglicherweise aber auch Tage entfernt, aber mir war bereits jetzt klar, dass diese Region Valignanos Ambitionen nicht gerecht wurde. Wir würden hier nicht lange verweilen, und Bruder Ambrosius würde es bereuen, dass er uns dazu gedrängt hatte, von Nagasaki hierherzukommen. Einer der niederen Priester würde zurückbleiben, um Valignanos Anweisungen umzusetzen, und wir anderen würden so schnell aufbrechen, wie es die Höflichkeit zuließ.

Die Straße zu Fürst Arimas Burg wurde von seinen Feinden kontrolliert. Er und seine Männer hatten einen größtenteils zugewucherten Pfad durch einen Bergdschungel genommen und waren anschließend im Schutz der Dunkelheit mit Flößen den Fluss herabgefahren, um rechtzeitig zu Valignanos Ankunft am Hafen zu sein. Uns blieb gar nichts anderes übrig, als auf dem Rückweg dieselbe Route einzuschlagen. Der Großteil der Jesuiten wurde zum Hafen von Bungo vorausgeschickt – eine Beleidigung, die Arima sicher nicht entging. Was vermutlich ganz in Valignanos Sinne war.

Als wir die Flöße bestiegen, war es bereits dunkel. Arimas Männer standen mit langen Stangen am Bug und stakten vorsichtig durch das Wasser.

»Ist diese Route denn sicher?«, fragte ich einen von ihnen.

»Für kleine Gruppen, ja. Das hier ist unser angestammtes Gebiet, und wir kennen es besser als jeder andere. Eine Handvoll Leute bekommen wir problemlos an den feindlichen Barrikaden vorbei, aber leider keine großen Vorratstransporte.«

Die Geräuschkulisse des umgebenden Dschungels waren für unsere unerfahrenen Ohren die reinste Kakofonie, doch Arimas Männer lauschten auf Laute, die fehl am Platz waren, und jedes Mal, wenn sie auf einen reagierten, versuchte ich nachzuvollziehen, welcher es gewesen sein mochte.

Wir fielen in einen kurzen und unruhigen Schlaf, und als wir erwachten, war unsere Kleidung klatschnass von Wasser, das durch die Stämme des Floßes gedrungen oder über seine Ränder geschwappt war. Der Morgen brach an, und schon bald hüllte uns eine unerträgliche Hitze ein. Den wenigen Priestern, die Valignano begleiteten, klebten die schweren Wollkutten auf der Haut. Doch wenn einer von ihnen die Ärmel hochkrempelte oder den Saum über die Fußknöchel hob, um sich ein wenig Erleichterung zu verschaffen, wurde er unerbittlich von Insekten attackiert.

Sie kratzten sich und litten, und einer von ihnen wurde ohnmächtig. Sein Gesicht war knallrot und glänzte vor Schweiß. In meinem Hemd und meiner weiten Hose erging es mir zwar besser als den Priestern, doch auch ich beäugte neidisch die dünnen Seidenkimonos der Japaner, und fragte mich, weshalb sie nicht genauso stark von Stechmücken attackiert wurden wie wir.

Valignano schien das alles nichts auszumachen. Stoisch akzeptierte er Fürst Arimas unentwegte Entschuldigungen und wies gleichzeitig jeden seiner Versuche zurück, vor dem Erreichen unseres Ziels mit den Handelsgesprächen zu beginnen.

»Es war eine lange Belagerung«, sagte Arima, als wir zu seiner Burg gelangten. »Ich fürchte, wir können euch nicht viel anbieten.«

»Wir sind nicht zum Essen und Trinken hier«, versicherte Valignano ihm, auch wenn die anderen in unserer Gruppe, ihren ausgezehrten Gesichtern nach zu urteilen, ihm vermutlich gern widersprochen hätten.

Arimas Burg ähnelte seinen Straßen: Früher mochte sie in einem guten Zustand gewesen sein, doch jetzt nicht mehr. In den Mauern waren Risse, zum Teil fehlten auch ganze Steine, und das gesamte Gebäude war von Schlingpflanzen überwuchert. Im Inneren rann Wasser an den Wänden herab oder tropfte von der Decke. Wenn es regnete, mussten wir unsere Tatami-Matten auf dem nassen Boden ausbreiteten, und wenn ein kalter Wind wehte, zitterten wir in unserer durchweichten Kleidung. Wir aßen bescheiden und schliefen schlecht, nicht zuletzt, weil die vor der Burg versammelten Streitkräfte die ganze Nacht trommelten, um Arimas Wachen vom Schlafen abzuhalten.

Die Verhandlungen dauerten nicht lange und endeten erfreulich, allerdings nicht für Arima. Allen war klar, dass er sein Territorium ohne die portugiesischen Waffen nicht mehr lange würde halten können, und so musste er sich sämtlichen Forderungen beugen.

Seine Geliebte, selbst noch ein halbes Kind, musste die Burg verlassen. Die Buddha- und Shinto-Schreine wurden mit Seilen niedergerissen, und Arima wurde in ein strahlend weißes Gewand gehüllt, in dem er zwischen all dem Schotter und Schmutz im Bergfried seltsam deplatziert wirkte, und in einem kleinen Teich im Innenhof der Burg getauft. Als wir ein paar Tage später wieder aufbrechen wollten, brachten zwei von Arimas Soldaten einen verschwitzten und halb bewusstlosen Priester herbei, den sie auf dem Fluss und durch den Dschungel zur Burg eskortiert hatten.

Pater Valignano empfing den schnaufenden Mann am Burgtor.

»Eine Botschaft«, keuchte er. »Von Ōmura Sumitada.«

Ich stand neben Valignano und suchte den Waldrand nach Hinweisen auf Arimas Feinde ab. Gleichzeitig behielt ich den leidenden Priester im Auge und warf Valignano einen kurzen Seitenblick zu, um zu sehen, ob er dem Mann Wasser anbieten oder einen Moment Ruhe gönnen würde, doch er tat weder das eine noch das andere.

»Ich höre.«

Der Priester schluckte mühsam und nickte. »Fürst Sumitada freut es, dass Ihr in Japan eingetroffen seid. Er ist enttäuscht, dass ihm keine Gelegenheit gewährt wurde, Euch persönlich zu begrüßen, und hofft, der geschätzte Apostolische Visitator weiß, dass er und alle Jesuitenpriester in seinem Hoheitsgebiet stets willkommen sind. Zum Zeichen seiner Freundschaft überlässt er den Hafen von Nagasaki der Jesuitenkirche zur freien Verfügung.«

Nachdem der Priester seine Botschaft überbracht hatte, sank er auf ein Knie und stützte sich schwer auf einen der beiden Soldaten. Der Hafen war ein erstaunliches Geschenk. Mit ihm ging nicht nur die Kontrolle über den Handel, sondern auch das Recht einher, auf sämtliche vor Ort umgeschlagenen Waren Steuern zu erheben. Es war nicht bloß ein Standbein, sondern ein regelrechter Goldschatz und außerdem ein klares Bekenntnis zum Einfluss der Jesuitenkirche.

Valignano lächelte. Zwei hiesige Fürsten, Arima und Sumitada, hatten sich bereits seinem Willen unterworfen, und es war ihm gelungen, einen wichtigen Handelsposten zu sichern. Seine Mission in Japan ließ sich wahrlich vielversprechend an.

Kapitel 4

In Bungo wurde unsere kleine Gruppe von einem rotwangigen Priester in Wollhemd und Hose begrüßt. Er erklärte Valignano, dass ein Boot mit einem Mann namens Murakami für ihn bereitstehe. Dann verbeugte er sich und verließ rückwärts das Zelt. Ich wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass er nicht draußen lauschte, was Priester leider häufig taten.

Als ich sicher war, dass wir allein waren, drehte ich mich zu Valignano um. »Es fällt mir schwer, Euch zu beschützen, wenn Ihr mich nicht in Eure Reisepläne einweiht.«

Valignano sah mich eine Sekunde lang an und schien zu überlegen, ob er sich auf dieses Gespräch einlassen oder lediglich meinen Gehorsam einfordern sollte. Schließlich seufzte er. »Meine Pläne sind von der Art, die dir typischerweise nicht gefällt.«

»Ihr meint, sie sind gefährlich.«

»Es gibt keine Gefahr, vor der Gott uns nicht beschützen kann.«

»Und dennoch nehmt Ihr mich zu Eurem Schutz mit.«

»Vorsicht.« Valignano deutete mit dem Finger auf mich, und ich nickte. Manchmal gestattete er mir, offen zu sprechen, doch er duldete keine Gotteslästerungen. Er ging in eine Ecke des Zeltes, schöpfte Wasser aus einer Schüssel in zwei Becher und reichte mir einen. »Murakami ermöglicht uns eine sichere Passage nach Sakai.«

»Ist er ein Pirat?«

»Ja, aber anscheinend ein kluger. Ihm ist klar, dass es auf lange Sicht einfacher und lukrativer für ihn ist, uns zu befördern, als uns auszurauben.«

»In Kuchinotsu hatten wir kampferprobte Seemänner bei uns. Hier habt Ihr nur mich. Murakamis Männer werden schnell merken, dass von unserer gesamten Reisegesellschaft nur einer bewaffnet ist.«

»Nun, dann musst du eben besonders furchterregend wirken. Das kriegst du doch hin, oder?« Valignano verschwand im hinteren Bereich des Zeltes und kehrte gleich darauf mit einer brennenden Kerze zurück, die er neben der Wasserschüssel auf den Tisch stellte. Als ich ihn sein Gepäck nach Papier und einer Schreibfeder durchwühlen sah, wusste ich, dass unser Gespräch vorbei war.

Am nächsten Tag gingen Valignano, ich und die dreißig Mann, die uns zu Arimas Burg begleitet hatten, an Bord von Murakamis Schiff. Wir freuten uns über die kühle Meeresbrise und dass wir den feuchten Dschungel mit seinen stechenden Insekten hinter uns lassen konnten.

Murakamis Männer waren barfuß und trugen kurze Kimonos. In ihren Gürteln steckten Dolche, ihre Köpfe waren mit dicken Lederbändern umwickelt. Sie verzichteten auf schwere Rüstungen aus Leder und Metall und kunstvolle Helme, wie die Samurai sie trugen, um nicht unweigerlich unterzugehen, falls sie über Bord gingen. Lieber wollten sie im Kampf sterben als ertrinken. Sie boten den Jesuiten, die ihre Habseligkeiten an Deck brachten, keine Hilfe an. Als sie mich sahen, machten sie große Augen. Murakami, der gerade im Bug Taue inspizierte, pfiff und kam zu mir her. Er trug eine teuer aussehende Lederhose, keine Waffen und war obenrum nackt.

»Mit dem möchte ich keinen Ärger haben«, sagte er lachend zu seinen Männern.

»Dann mach mir keinen«, erwiderte ich.

Die Piraten staunten über mein Japanisch. Murakami sah mich mit offenem Mund an. Doch dann lachte er wieder und klopfte mir auf den Arm. Die anderen Männer lachten ebenfalls, und Murakami befahl ihnen, das Schiff zum Ablegen bereitzumachen. Pater Valignano schenkte mir ein leises Lächeln und begab sich unter eine der Planen, die die Piraten als Sonnenschutz für uns aufgespannt hatten.

In den nächsten drei Tagen würden wir zwischen den Binneninseln hindurch bis nach Sakai fahren. Es hätte eine kürzere Route gegeben, die näher an der Küste verlief, doch dabei wären wir durch Gewässer gefahren, dass von den Mori kontrolliert wurde, dem letzten Clan, der Nobunagas Herrschaft möglicherweise noch verhindern konnte. Nobunaga hatte die portugiesischen Feuerwaffen bereits erfolgreich in der Schlacht von Nagashino gegen den Takeda-Clan eingesetzt, und die Mori würden sicher verhindern wollen, dass die Jesuiten noch engere Bande mit ihrem Feind knüpften.

Am ersten Abend kampierten wir am Ufer. Pater Valignano, der auf See größtenteils unter Deck geblieben war, zog sich sofort in sein Zelt zurück. Ich sah ein paarmal nach ihm, doch er winkte mich weg. Er wollte nichts essen und nicht schlafen. Valignano war jemand, der nichts fremden Händen überließ, dem Zufall überließ, und auf der nächsten Etappe unserer Reise durfte nichts schiefgehen. Wir näherten uns unangekündigt Kyoto, um den Daimyo Oda Nobunaga zu besuchen. Valignano würde irgendwie eine Einladung erwirken und sich auf das Treffen vorbereiten müssen. Wenn es Nobunaga gelang, Japan zu vereinigen, und er sich offen zum Christentum bekannte, würde Valignano den Rest des Landes im Handumdrehen bekehren können.

Während Valignano arbeitete, versammelte sich der Rest von uns am frühen Abend um ein Feuer und aß Fisch mit Reis. Die Piraten tranken Sake, bis ihre Gesichter rot anliefen. Ich öffnete eine Kiste und bot ihnen portugiesischen Rotwein an. Eigentlich waren sie als Geschenke für japanische Fürsten und Würdenträger gedacht, doch ein paar Flaschen würde niemand vermissen, und da ich für den Schutz der Jesuiten verantwortlich war, waren mir dankbare Piraten wichtiger als volle Weinkisten. Die Piraten ließen die Flaschen herumgehen, tranken einen Schluck, verzogen die Gesichter und tranken erneut. Einer hielt mir eine Flasche hin, doch ich lehnte ab. Ich war immer im Dienst, und dabei am liebsten nüchtern.

Die Piraten erzählten bis tief in die Nacht Geschichten, und als sie endlich verstummten, erhob sich ein Zikadenchor. Ich schlief im Eingang von Valignanos Zelt auf einer Tatami-Matte. Egal, wie sehr ich die Beine anzog, sie ragten immer ein Stück über den Rand hinaus.

Am Morgen waren die Piraten verkatert und bewegten sich schwerfällig, doch am Mittag hatten sie sich bereits wieder erholt. Ich entspannte mich. Diese Männer galten zwar als verwegene Kämpfer, doch sie gehorchten Murakami aufs Wort, und der hatte kein Interesse an einem Konflikt mit uns. Er hätte ohne Weiteres den Kurs ändern können und uns für eine erkleckliche Summe an die Mori verkaufen können.

Als ich ihn fragte, weshalb er es nicht tat, zuckte er die Achseln. »Es ist niemals klug, die Seite zu unterstützen, die verlieren wird.«

»Dann werden die Oda die Mori also besiegen?«, fragte ich.

Er nickte. »Keiner weiß, was passieren wird. Diese Gewässer …« Er deutete auf das Meer. »An einem Tag gehört es diesem Fürsten, am nächsten jenem. An einem Tag kämpft dieser Fürst mit jenem zusammen, am nächsten bekriegen sie sich gegenseitig. So ist es schon mein ganzes Leben. Aber vielleicht ja nicht mehr lange. Möglicherweise wird das alles schon bald einem einzigen Mann gehören. Ich weiß nur eines: Diesen Mann will ich auf gar keinen Fall verärgern.«

»Aber gehört nicht schon jetzt alles dem Kaiser?«, fragte ich.

Murakami machte eine vage Geste. »Wir behandeln den Kaiser mit dem größtmöglichen Respekt, doch seine Autorität wird ihm vom Himmel gewährt. Nobunagas Autorität gründet auf dem Schwert. Und selbst die Frömmsten fürchten das Schwert mehr als den Himmel, wenn seine Spitze auf ihre Kehle gerichtet ist.« Mit diesen Worten ging Murakami lächelnd davon, um nach ein paar seiner Männer zu sehen, die Reusen über die Reling baumeln ließen, in denen sie das Abendessen fangen wollten.

Ich ließ den Blick über die Küste schweifen. Die wenigen Menschen, die auf diesen dünn besiedelten Inseln lebten, schienen sich ins Landesinnere zurückgezogen zu haben – wahrscheinlich, um vor Murakami und seinesgleichen sicher zu sein. Hin und wieder erblickte ich windschiefe, von der Meeresbrise verwitterte Hütten. Doch ansonsten sah ich nur Gräser und Wildblumen, sanft wogende Hügel und in weiter Ferne die Berge. Da ich mir inzwischen sicher war, dass Murakamis Männer keine Gefahr für uns darstellten, lehnte ich mich an die Reling und genoss die Aussicht.

Es war noch immer etwas Besonderes für mich, zum ersten Mal einen neuen Ort zu sehen, unvertraute Luft einzuatmen und mir unbekannte Geräusche zu hören. Nach meiner Gefangennahme hatten die Sklavenhändler mich nach Indien verschleppt. Trotz meiner Angst und Erschöpfung war ich auf dem Weg vom Hafen in die Stadt von den fremdartigen Gerüchen fasziniert gewesen – und schockiert über das laute Stimmengewirr in den Straßen. Bis dahin hatte ich mein ganzes Leben in einem ruhigen Dorf verbracht und nie damit gerechnet, dass ich einmal etwas anderes sehen würde. Tatsächlich hatte ich mich nie nach einem anderen Ort gesehnt.

Mein Vater hatte viele Städte und Dörfer bereist, und ich hatte mir seine Geschichten über diese Orte und die Menschen, mit denen er Handel trieb, gern angehört, doch sie hatten nicht den Wunsch in mir geweckt, selbst einmal auf Reisen zu gehen. Meine Mutter dagegen hatte immer vollkommen fasziniert an seinen Lippen gehangen.

Ich erinnerte mich nur noch selten an meine Heimat, und wenn ich es tat, versuchte ich sofort, an etwas anderes zu denken. Anfangs hatte ich mich eine Weile bemüht, nichts zu vergessen, und in Gedanken jeden neuen Anblick, der sich mir bot, mit den Worten meines Vaters zu beschreiben, und mir vorgestellt, wie meine Mutter mir zuhörte. Doch das wollte ich schon lange nicht mehr. Ich konnte nicht mehr mit meinen Vorfahren kommunizieren. Vielleicht war ich mittlerweile zu weit von meiner Heimat entfernt.