15,99 €

9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Gabriel in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

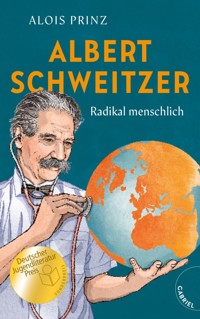

Das Leben des Albert Schweitzer vom preisgekrönten Biografen und Jugendliteraturpreisträger erzählt Weltberühmt wurde der Arzt und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer vor allem durch die Gründung des Hospitals in Lambarene, im heutigen Gabun und durch seine Philosophie und Erhik "Ehrfurcht vor dem Leben", Heute sind unzählige Schulen und Einrichtungen nach ihm benannt. Was brachte den Theologie-Studenten dazu, zusätzlich Medizin zu studieren und ein Leben in Sicherheit und Wohlstand aufzugeben und nach Afrika zu gehen? Alois Prinz nimmt uns mit in eine noch weitgehend unbekannte Welt. Wir erfahren, wie Albert Schweitzer aufwuchs, was ihn prägte und was ihn antrieb. So entsteht einumfassendes und differenziertes Bild des berühmten Arztes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Das Buch

Albert Schweitzer wurde als Arzt in Lambarene sowie als Friedensnobelpreisträger weltberühmt. Doch Ruhm war nie sein Ziel, der wäre ihm auch als einflussreicher Theologe und umjubelter Organist in Europa sicher gewesen. Stattdessen entschied er sich für ein weiteres Studium und gegen ein komfortables Leben. Was bewegte ihn dazu?

Um das zu ergründen, nimmt Alois Prinz uns zunächst mit ins Elsass, wo Albert Schweitzer aufwuchs. Er zeigt, was ihn prägte, welche tiefgreifenden Folgen seine radikalen Auffassungen und Entscheidungen für ihn und sein Umfeld hatten und inwieweit er im Hinblick auf die Kolonialgeschichte Kind seiner Zeit war. So entsteht ein umfassendes und differenziertes Porträt dieses außergewöhnlichen Mannes.

Der Autor

© Volker Derlath

Alois Prinz, geboren 1958, gehört zu den hochkarätigen und viel beachteten Autoren im Bereich Biografien. Er studierte Literaturwissenschaft, Politologie und Philosophie, parallel dazu absolvierte er eine journalistische Ausbildung. Bekannt wurde er durch seine Biografien über Georg Forster, Hannah Arendt, Hermann Hesse, Ulrike Meinhof, Franz Kafka, den Apostel Paulus und Jesus. Er wurde mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem Evangelischen Buchpreis für die Arendt-Biografie, dem Deutschen Jugendliteraturpreis für seine Biografie über Ulrike Meinhof sowie dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. 2023 erhielt er den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für sein Gesamtwerk.

Der Verlag

Du liebst Geschichten? Wir bei Gabriel auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.

Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.

Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de

Viel Spaß beim Lesen!

Alois Prinz

Albert Schweitzer

Radikal menschlich

Gabriel

Für Hannah und Elena

PrologZu Gast in Lambarene

Immer wenn ein Flugzeug über das Spital hinwegfliegt, ist mit baldigem Besuch zu rechnen. Die Piloten der zweimotorigen Maschinen verschaffen ihren Fluggästen, die zum Schweitzer-Hospital wollen, einen ersten, kurzen Blick auf die roten Dächer der Gebäude, die da am Flussufer liegen, umgeben von Urwald. Lambarene, französisch Lambaréné, ist eine Kleinstadt in der westafrikanischen Republik Gabun, die vormals zur französischen Kolonie Äquatorialafrika gehörte. Seit der Ort einen Flughafen oder richtiger, eine Landebahn hat und nun auch eine Straße zum Urwaldhospital führt, ist das Hospital am Seitenarm des Flusses Ogowe jetzt, Ende der Fünfziger-, Anfang der Sechzigerjahre, zu einem Ziel von Touristen geworden. Reiseführern zufolge ist es ein Muss für jeden Afrikareisenden, außer den Viktoriafällen auch die Wirkungsstätte des berühmten Arztes und Menschenfreundes zu besuchen.

Nachdem Schweitzer neben zahllosen Auszeichnungen und Ehrungen 1952 den Friedensnobelpreis verliehen bekam, ist er für viele Zeitgenossen zu einer Lichtgestalt geworden. Schulen, Hospitäler, Straßen wurden nach ihm benannt, sein Konterfei ist auf Briefmarken und Gedenkmünzen abgebildet. Ein »Genie der Menschlichkeit«, einen »modernen Heiligen« nannte man ihn. Das US-amerikanische Time Magazine kürte ihn sogar zum »Greatest Man in the World«, zum bedeutendsten lebenden Menschen. In der Nachkriegszeit gilt Schweitzer vielen als lebender Beweis dafür, dass es nach den humanitären Katastrophen zweier Weltkriege noch »gute Menschen« gibt. Der Kult um Schweitzer diente allerdings, gerade in Deutschland, oftmals dazu, die Verbrechen der Kolonialzeit vergessen zu machen und die Mitschuld am Holocaust zu verdrängen.1

Die Landebahn, auf der das aus der Hafenstadt Port Gentil kommende Flugzeug aufsetzt, ist ein gerodeter Streifen im Urwald. Vor der stechenden Sonne finden die Passagiere Schutz in einem Gebäude. Dann werden sie auf der Ladefläche eines Lastwagens zu einer Lichtung am Flussufer gebracht, wo bereits eine Piroge wartet, ein langes Kanu, wie es die Einheimischen benutzen. Die Schwarzen* Ruderer sind Patienten des Hospitals, Leprakranke mit verkrüppelten Händen und Füßen. Während der Fahrt singen sie, obwohl es Schwerstarbeit bedeutet, drei Kilometer flussaufwärts gegen die starke Strömung anzupaddeln. Rechts und links wird der Fluss gesäumt vom undurchdringlichen Urwald mit seinen Baumriesen, Lianen und riesigen Wurzeln, die ins Wasser ragen. Zuerst geht es an der protestantischen Mission Andende vorbei, wo Schweitzer 1913 in einem alten Hühnerstall seine erste Praxis eingerichtet hatte. Dann, hinter einer Krümmung des Flusses, wo einstmals das Dorf Adolinanongo stand, werden am Ufer die ersten Häuser des Spitals sichtbar.2

An der Anlegestelle wartet bereits ein Empfangskomitee, darunter unverkennbar die Gestalt Schweitzers, mit hellgrauer, verbeulter Hose, kurzärmeligem Hemd mit schwarzer Fliege, Tropenhelm auf dem Kopf und markantem Schnurrbart. Schweitzer lässt es sich nicht nehmen, sich persönlich um Besucher zu kümmern. Gastfreundschaft ist ihm heilig, egal, ob es sich um Touristen handelt, die nur eine Stunde Zeit haben und schnell ihre Fotos machen, oder um Journalisten, die wochenlang bleiben. Die Gäste werden den Hügel hinauf zum Hospital geführt, vorbei an kleinen Hütten, Holzhäusern mit dunkelroten Wellblechdächern und Lagerbauten auf Zementpfeilern. Man sieht Frauen und Männer, die sich mit ihren Angehörigen an kleinen Feuern ein Essen zubereiten und überall frei herumlaufende Hühner, Enten, Hunde und Ziegen. Aus einem Schuppen ist der Lärm eines Generators zu hören, der den Strom für die Operationsräume liefert. Im restlichen Spitaldorf gibt es keine Elektrizität und es werden nur Öllampen verwendet.

Die Hauptstraße mit den dicht aneinander gebauten Baracken wirkt wie ein enges Tal. Hier herrscht den ganzen Tag über reger Betrieb. Im Freien wird geschneidert, gebügelt, geschustert oder Wäsche gewaschen. Auf der einen Seite befindet sich die »Pharmacie«, das ist der Name für das Kernstück des Hospitals, wo die Operationsräume, der Verbandsraum, die Kinderstation, die »Zahnklinik« und das Entbindungszimmer untergebracht sind. Im größten Raum werden die Kranken aufgenommen, es findet eine erste Untersuchung statt und Medikamente werden verteilt. An einem Fenster steht ein Schreibtisch, an dem für gewöhnlich der »Grand Docteur«, also Schweitzer sitzt, den man so nennt, weil er der Älteste unter den Ärzten ist.

Treppen führen am Ende der Hauptstraße zu Seitenpfaden, auf denen man lange, parallel stehende Baracken erreicht. Darin sind die Zimmer für die Ärzte, die Ärztinnen und das Pflegepersonal. Oben auf dem Hügel, am Ende der Bebauung, ist das »Doktorhaus«, Schweitzers Wohnhaus, daneben das Gebäude mit dem großen Speisesaal. Dahinter befindet sich die Dusche, ein aufgehängter Eimer mit durchlöchertem Boden. Und ein Pfad führt zum Klo, ein Holzhaus mit Grube, das von allen nur »Hinter-Indien« genannt wird, weil der Weg dorthin so weit ist.

Als der US-amerikanische Journalist Norman Cousins 1957 Lambarene besuchte, wurde er vor seiner Reise davor gewarnt, sich falsche Vorstellungen zu machen und dann enttäuscht zu sein. Viele Besucher würden sich, so wurde ihm gesagt, einen »zuckersüßen heiligen Franziskus vorstellen, der die Vögel füttert«3. Enttäuscht wären sie dann, wenn sie einen Dr. Schweitzer erleben, der Pumpen repariert, Straßen ausbessert, Mauern baut und mit seinen lokalen Helfern manchmal streng, ja »herrisch« umgeht. Weil sie eine Klinik nach europäischen Maßstäben erwarten, sind sie entsetzt über die hygienischen Zustände, die fehlende Elektrizität, die herumlaufenden Tiere, die offenen Feuerstellen und die vielen Menschen in den Baracken der Kranken. Was sie nicht verstehen, ist, dass Schweitzer, der Franz von Assisi verehrt, bewusst keine moderne Klinik nach europäischem Maßstab schaffen wollte, sondern ein Spitaldorf, in dem die Kranken möglichst ihre gewohnten Lebensformen beibehalten können.

Skeptisch geworden vom Kult um Schweitzer, kamen Journalisten nach Lambarene, in der Absicht, das Bild vom Heiligen im Urwald zu entzaubern. Manche verloren ihre Skepsis und flogen beeindruckt wieder nach Hause. Andere glaubten, Schweitzer enttarnt zu haben, und bezeichneten ihn als »starrsinnigen Tyrannen«, als Rassisten oder als »letzten Verfechter des Kolonialismus«4, der immer noch das Symbol der Unterdrückung, den weißen Tropenhelm, trägt und die kranken Dorfbewohner für kulturlose »Wilde« oder »Kinder« hält. Für den britischen Journalisten James Cameron war Schweitzer ein selbstgefälliger »Diktator«, der das Urwaldhospital nur zur eigenen Selbstverwirklichung geschaffen hat, seine Helfer wie Gefangene behandelt, keine Heilungserfolge vorweisen kann und nur darauf bedacht ist, seinen Ruf als guter Mensch zu pflegen.5

Schweitzer wehrt sich nicht gegen solche Angriffe. Seiner Meinung nach zählen nicht Worte, sondern Taten. Und alles, was er getan hat, um kranke Menschen von ihrem Leiden zu befreien, solle für sich selbst sprechen. Sein Leben soll sein Argument sein. Manchmal wundert er sich, wie sehr die Urteile über ihn abweichen von dem Bild, das er selbst von sich hat. Als er sein früheres Leben aufgab, ging er nach Afrika, um diesen Kontinent nicht den »weißen Raubtieren« zu überlassen, den Geschäftemachern und Ausbeutern.6 Als Arzt und dienender »Helfer« wollte er Schmerz lindern und Leben retten. Dabei war er selbstkritisch genug, um zu wissen, dass hinter seiner Selbstlosigkeit auch das Bedürfnis stecken konnte, als »guter Weißer« und »weißer Retter« den bedürftigen, armen Schwarzen zu helfen. Nicht in Abrede stellte er, dass er in den Jahren viel dazugelernt hat und manches Vorurteil und manches Gefühl der Überlegenheit ablegen musste.

So kam es, dass er sich oft anders verhielt, als man es gemeinhin von einem sanften Menschenfreund und Tierliebhaber erwartete. Für seine Patienten und Helfer vor Ort ist er »oberster Häuptling des Spitals«7, vor dem sie Respekt haben und von dem sie ein autoritäres Auftreten erwarten. Nur dann folgen sie seinen Anweisungen und nur dann kann das Hospital weiter existieren. Als ihn eine Mitarbeiterin einmal scherzhaft einen »fortschrittlichen Despoten« nannte, erwiderte er: »Ein fortschrittlicher Despot ist in der Lage, das größte Ausmaß an Freiheit zu geben.«8

Um sechs Uhr abends, es ist schon dunkel, schlägt jemand gegen die Eisenbahnschiene am Doktorhaus, zum Zeichen dafür, dass der Arbeitstag beendet ist. Alle Mitarbeiter begeben sich zum Speisesaal. Am langen Tisch sitzen die Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen. Ihnen hat es Schweitzer zu verdanken, dass er nicht mehr, wie in den ersten Jahren, täglich Hunderte von Patienten versorgen und stundenlang operieren muss. Seine Helfer kommen aus allen möglichen Ländern des globalen Nordens. Ihr Dienst ist freiwillig und größtenteils ohne Bezahlung. Weil das tropische Klima für Europäer auf die Dauer gesundheitsschädlich ist, legt Schweitzer Wert darauf, dass sie alle zwei bis drei Jahre zur Erholung nach Europa gehen. Manche kommen wieder oder es melden sich neue Frauen und Männer.

Es gibt auch Helfer, die »vom Himmel« fallen wie die Gruppe junger Deutscher, die mit ihrem VW-Bus durch Afrika reisten und in Lambarene landeten. Nun sind sie für Schweitzer unentbehrliche Helfer beim Bau einer Straße. Jack, ein US-amerikanischer Chemiestudent, hat sich als Pfleger für die Tetanuskranken bewährt. Und Siegfried, ein deutscher Student, fährt den Lastwagen, der vor Jahren angeschafft wurde. Schweitzer glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als dieser Siegfried Neukirch eines Tages mit dem Fahrrad in Lambarene ankam. Er hatte schon in der Schule von jenem »Urwalddoktor« gehört und sich vorgenommen, ihn eines Tages persönlich kennenzulernen. Von seinem Studienort in Kanada aus fuhr er monatelang mit seinem Rad durch die USA, durch Südamerika bis nach Patagonien und schaffte tatsächlich den Sprung nach Afrika und schließlich nach Lambarene. Nun holt er tagtäglich mit seinem Laster Bananen aus den umliegenden Dörfern, die dringend für die Verpflegung des Spitaldorfes gebraucht werden.

Sosehr Schweitzer sich den hiesigen Verhältnissen anpassen wollte, so dachte er doch nicht daran, seine kulturelle Herkunft zu verleugnen. Nach dem Essen wird wie an jedem Abend ein Choral gesungen, den Schweitzer am Piano begleitet. Für Norman Cousins war das ein schockierender Anblick. Das Instrument war schrecklich verstimmt und einige der fleckigen, rissigen Tasten schlugen nicht mehr an. Cousins musste unwillkürlich daran denken, dass dieser Mann einmal ein gefragter Orgelvirtuose war und in den größten Städten Europas umjubelte Konzerte gegeben hatte. Als begnadeter Musiker hätte er Karriere machen können, ebenso als Theologe, Hochschulprofessor oder als Kirchenmann. Stattdessen hatte er mit dreißig Jahren ein Medizinstudium begonnen, in der festen Absicht, mit seiner Frau Helene Bresslau nach Afrika zu gehen. In Zukunft wollte er es nicht mehr bei Worten belassen, sondern »mit der Tat predigen«. Als er seinen Entschluss bekannt gab, zweifelten selbst enge Freunde an seinem Verstand, und seine Mutter konnte ihm diesen Schritt nie ganz verzeihen. Er wolle sich »aus diesem bürgerlichen Leben befreien«, schrieb er damals an Helene. Er habe keinen Ehrgeiz, ein berühmter Künstler oder großer Gelehrter zu werden, sondern wolle »einfach ein Mensch« sein.9

Einfach nur ein Mensch – das heißt für Schweitzer, auf Ruhm und Anerkennung, auf Sicherheit und Wohlstand zu verzichten und da Hilfe zu leisten, wo es nötig ist, im Kleinen wie im Großen. Alle Philosophien, Religionen und auch das Christentum haben für ihn nur dann einen Wert, wenn sie zum mitleidenden Handeln führen. Schweitzer hat versucht, seine Einstellung zum Leben in Büchern und Vorträgen zu begründen und verständlich zu machen. Seine ganzen Überlegungen bündeln sich in den Worten von der »Ehrfurcht vor dem Leben«. Dieser Ausdruck ist zum Schlagwort geworden, bei manchen Zeitgenossen auch zur inhaltlosen Phrase. Dabei ist er das Resultat eines lebenslangen Nachdenkens. Ja, im Grunde ist das Spitaldorf Lambarene nichts anderes als die Verwirklichung dieser Formel. Um sie zu verstehen, ist es allerdings notwendig, den Weg von Schweitzers Denken und den Weg nach Lambarene nachzuvollziehen.

In Lambarene ist es stockdunkle Nacht. Nur im Doktorhaus brennt noch das Licht einer Petroleumlampe. Schweitzer muss allabendlich den Berg von Briefen beantworten, der sich auf seinem Tisch angesammelt hat. Sogar vom US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy hat er einen Brief bekommen, in dem der sich für Schweitzers Engagement gegen Atomwaffen bedankt. Fast noch wichtiger als der Brief eines Präsidenten sind ihm die Briefe, die er von Kindern und Jugendlichen bekommt, die Geld gesammelt haben oder eines Tages, wenn sie groß sind, zu ihm nach Lambarene kommen und helfen wollen.

Für Schweitzer sind junge Menschen die Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft, und er ermutigt sie, ihren Idealismus nicht zu verlieren. Er selbst, der weit über achtzig Jahre alt ist, hat immer darauf geachtet, einen jugendlichen Enthusiasmus beizubehalten. Erwachsene, die sich auf ihre »Reife« berufen, hat er nie als Vorbild sehen können. Im Gegenteil. Diese »Reife« war für ihn immer der Nährboden für Nihilismus.

In seinen Lebenserinnerungen schreibt er: »Was wir gewöhnlich als Reife an einem Menschen zu sehen bekommen, ist eine resignierte Vernünftigkeit. Einer erwirbt sie sich nach dem Vorbild anderer, indem er Stück für Stück die Gedanken und Überzeugungen preisgibt, die ihm in seiner Jugend teuer waren: Er glaubte an die Menschen; jetzt nicht mehr. Er glaubte an das Gute; jetzt nicht mehr. Er eiferte für Gerechtigkeit; jetzt nicht mehr. […] Zu gern gefallen sich Erwachsene in dem traurigen Amt, die Jugend darauf vorzubereiten, dass sie einmal das meiste von dem, was ihr Herz und Sinn erhebt, als Illusion ansehen wird. Die tiefere Lebenserfahrung aber redet anders zu der Unerfahrenheit. Sie beschwört die Jugend, die Gedanken, die sie begeistern, durch das ganze Leben hindurch festhalten zu wollen.«10

* Die Begriffe »weiß« und »Schwarz« sind in unserer Sprache niemals nur neutral, sondern sie meinen immer auch ein Machtverhältnis aufgrund unterschiedlicher Hautfarbe und damit verbundene Zuschreibungen. Um das im Bewusstsein zu behalten, ist es inzwischen in vielen Texten üblich, »weiß« klein und kursiv zu schreiben und »Schwarz« groß und gerade. So wird es auch in diesem Buch gehandhabt.

I.Das »Weh der Welt«

Schweitzers Bekenntnis zu seiner Weigerung, ein vernünftiger Erwachsener zu werden, stammt aus seinem Buch über seine Kindheit und Jugend.11 Was man über diese frühe Zeit in seinem Leben weiß, kennt man hauptsächlich aus diesen persönlichen Erinnerungen. Er schrieb sie nieder, als er fast fünfzig Jahre alt war, kurz bevor er zum zweiten Mal nach Afrika aufbrach.

Damals ging eine schwere Zeit für ihn zu Ende, vielleicht die schwerste in seinem Leben. Seinen ersten Aufenthalt in Lambarene hatten er und seine Frau unfreiwillig aufgeben müssen, weil der Weltkrieg ausgebrochen war. Als Deutsche in der französischen Kolonie Gabun galten sie als feindliche Ausländer. Im September 1917 hatten sie das Land verlassen müssen und verbrachten Monate in französischen Lagern, ehe sie nach Kriegsende in ihre Heimat heimkehren durften. Im Elsass war die Situation für die Familie, zu der nun auch die Tochter Rhena gehörte, bedrückend. Schweitzer war krank und hatte viele Schulden bei der Pariser Missionsgesellschaft. Er konnte zwar als Vikar und Assistenzarzt in Straßburg arbeiten, aber das war nicht das Leben, das er auf Dauer führen wollte. Ob er je wieder nach Afrika würde gehen können, war ungewiss, ja eigentlich unwahrscheinlich.

Es war ein Licht am dunklen Horizont, als er eine Einladung nach Schweden, an die Universität Uppsala bekam. Die Vorlesungen, die er dort hielt, waren so erfolgreich, dass er weitere Angebote zu Vorträgen und Konzerten bekam. Schließlich konnte er mit den Einnahmen seine Schulden zurückzahlen, und er hatte so viele Unterstützer für sein afrikanisches Spital gewonnen, dass er seine zweite Reise vorbereiten konnte.

In dieser Zeit, im Mai 1922, war er in der Schweiz unterwegs. In Zürich, wo er den Zug wechseln musste, hatte er zwei Stunden Aufenthalt, den er nutzte, um seinen Freund Oskar Pfister zu besuchen. Pfister war Psychoanalytiker und Pfarrer, und er überredete seinen Freund dazu, mit ihm eine Art therapeutische Sitzung abzuhalten. Albert sollte von seiner Kindheit und Jugend erzählen, ganz spontan, ohne groß nachzudenken. Pfister wollte diese Erinnerungen dann in einer Jugendzeitschrift veröffentlichen. Schweitzer war zuerst einverstanden. Später jedoch bat er Pfister, von einer Veröffentlichung abzusehen und ihm die Notizen, die er gemacht hatte, zuzusenden. Etwas so Intimes wie diese Erinnerungen wollte er selbst erzählen. Und nicht in einer Zeitschrift, sondern ausführlich in einem Buch. Da dieses auch für junge Leser gedacht war, sollte das Buch einen »moralischen Schluss« haben. Kurz vor seiner Abreise nach Afrika, Anfang 1924, schrieb er die letzten Sätze.12

Diese Sätze gehören zu einem Schlusswort, in dem Schweitzer einen Konflikt schildert, den er schon als Kind verspürt und unter dem er auch gelitten hat. Es ist der Konflikt zwischen Ideal und Realität. Für Schweitzer entwickeln sich in jedem Kind Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist. Im Umgang mit anderen Menschen und durch den Widerstand äußerer Umstände werden diese Ideen auf eine harte Probe gestellt. Entscheidend ist, ob sie aufrechterhalten oder aufgegeben werden. Erst beim Erwachsenen zeigen sich dann die lebensbestimmenden Folgen dieser Entscheidung. Werden die Ideale von der Realität erdrückt, dann liegt es für Schweitzer nicht daran, dass die Realität zu stark war, sondern die Ideale zu schwach. Sie waren eben nur »gedachte Gedanken«. Man müsse aber in diese Gedanken »hineinwachsen«, sodass sie zu festen Überzeugungen werden, die den ganzen Menschen erfüllen und sein Handeln und Denken bestimmen. Erst dann entwickeln sie eine geistige Kraft, die Zweifel, Enttäuschungen und Widerstände überwinden und die Wirklichkeit verändern kann.

Es ist diese geheimnisvolle Kraft, auf die Albert Schweitzer immer wieder hingewiesen hat. Sie war der entscheidende Antrieb in seinem Leben. Der erwachsene Schweitzer hat sie schon beim Kind Albert entdeckt. Die Erlebnisse in seinen Erinnerungen erzählen davon. Die geschichtlichen und politischen Verhältnisse, unter denen er aufgewachsen ist, spielen dabei eher eine Nebenrolle. Dabei hat ihn seine Herkunft stärker geprägt, als er es wahrgenommen hat.

Das Elsass, jener Landstrich zwischen dem Rhein im Osten und dem Gebirgszug der Vogesen im Westen, wo Albert Schweitzer am 14. Januar 1875 geboren wurde, gehört heute zu Frankreich. Das war nicht immer so. Diese Region war aufgrund ihrer Grenzlage ein »Zankapfel« zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn diese lange verfeindeten Nationen ihre Konflikte mit Waffengewalt austrugen, wurde diese Gegend meist als Erstes zum Schlachtfeld. Der Sieger beanspruchte Land und Leute für sich. So wurden das Elsass und das zugehörige Lothringen hin- und hergerissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten einige Bewohner behaupten, dass sie nicht weniger als viermal ihre Staatszugehörigkeit wechseln mussten. Das war nicht unbedingt immer ein Nachteil. Seit jeher verstanden es die Menschen im Elsass, aus der Not eine Tugend zu machen und sich von beiden Seiten das Beste zu nehmen – sprachlich, kulturell und auch kulinarisch. So behauptete ein Sprichwort, dass die Elsässer so viel essen wie die Deutschen und so gut wie die Franzosen.

Hätte Albert Schweitzer nur fünf Jahre früher das Licht der Welt erblickt, wäre er als Franzose zur Welt gekommen. Grund dafür war, dass im Krieg zwischen Deutschland und Frankreich am Ende die Deutschen gesiegt hatten und damit die zweihundert Jahre währende Zugehörigkeit zu Frankreich beendet war. Am 9. Juni 1871 war das Elsass und Teile des angrenzenden Lothringens dem Deutschen Reich angegliedert worden. Es war nun »Reichsland«, das heißt, ihm wurde keine Eigenständigkeit zugestanden wie Bayern oder Preußen, sondern es unterstand direkt dem deutschen Kaiser, der vor Ort durch einen »Reichsstatthalter« vertreten war. Der hatte die Aufgabe, die Bevölkerung zu »germanisieren«, also das französische Erbe allmählich zurückzudrängen und deutsche Verhältnisse einzuführen.

Besonders in den Städten wurden die Deutschen von vielen als ungeliebte Besatzer gesehen. In Straßburg, der Hauptstadt, marschierten preußische Soldaten mit Marschmusik durch die Straßen, und die Bewohner ärgerten sich über arrogante deutsche Beamte, die die französische Sprache in den Schulen verbieten wollten und Straßen und Plätze umbenannten. Dass sich unter der deutschen Herrschaft auch einiges zum Besseren änderte, musste man später allerdings zugestehen.

Auf dem Land ging das normale Leben weiter. Auch in Kaysersberg, dem Geburtsort Albert Schweitzers. Sein Vater, Ludwig oder Louis Schweitzer, war dort der evangelische Pastor. Louis stammte aus Pfaffenhofen, einem kleinen Ort im Unterelsass. Sein Vater Philipp Schweitzer, also Alberts Großvater, war dort Lehrer gewesen. Weil er sich aber geweigert hatte, den Amtseid auf den französischen Kaiser Napoleon III. abzulegen, wurde er aus dem Schuldienst entlassen. Er erwarb einen Kaufladen und ließ sich zum Bürgermeister wählen.

Philipp Schweitzer hatte drei Söhne: Auguste, Charles und Louis. Auguste und Charles verließen das Elsass und suchten ihr Glück in Paris. Auguste wurde ein reicher Kaufmann, Charles ein angesehener Lehrer und Großvater von Jean-Paul Sartre, dem berühmten Philosophen. Sartre hat später behauptet, dass Louis, der jüngste der drei Brüder, von seinem Vater mehr oder weniger zum Pfarrerberuf gedrängt worden sei.13 Ob das stimmt, kann man nicht mehr nachprüfen. Jedenfalls konnte sich niemand, der Louis Schweitzer kannte, einen anderen Beruf für ihn vorstellen. Er war mit Leib und Seele Pfarrer und bei allen beliebt. Seine praktische Ausbildung machte er als Vikar beim Pfarrer Johann Jakob Schillinger in Mühlbach, einem weithin geachteten Original. Louis verliebte sich in die vier Jahre ältere Tochter seines Lehrpfarrers, Adele, und heiratete sie. Das erste Kind des jungen Paares war ein Mädchen und wurde nach der Großmutter väterlicherseits Louise Anne Marie benannt. Das zweite war ein Junge und erhielt die Namen seines Vaters, seines Großvaters väterlicherseits und des Bruders seiner Mutter: Ludwig Philipp Albert.

Der kleine Albert, den man später zärtlich Bery nannte, war ein sehr schwächliches Kind, und man fürchtete, es werde nicht lange leben. Schon ein halbes Jahr nach seiner Geburt zog die Familie ins nur zwanzig Kilometer entfernte Günsbach um, wo Louis Schweitzer die Pfarrstelle übernahm. Bei der feierlichen Einführung des neuen Pfarrers konnte Adele die mitleidigen Blicke der anderen Frauen auf ihren mageren, gelbgesichtigen Sohn nicht mehr ertragen und flüchtete weinend in ihr Schlafzimmer. Eine weinende Mutter sollte Albert noch öfter erleben. Doch ein Jahr später brauchte sich Adele nicht mehr für ihr Kind schämen. Albert war ein starker und gesunder Junge geworden, der nach und nach weitere Geschwister bekam. Zwei Schwestern, Julie Adele und Marguerite, und den kleinen Bruder Paul. Ein drittes Mädchen, Emma, starb früh.

Während Albert dank der guten Günsbacher Luft und der frischen Milch vom Bauern immer kräftiger wurde, war es nun der Vater, der kränkelte und über Magenschmerzen und Rheuma klagte. Schuld daran war vermutlich das Pfarrhaus, ein altes, zugiges und feuchtes Gebäude, eingeklemmt von Nachbarhäusern. Zudem plagten Louis Schweitzer Geldsorgen. Mit seinem schmalen Gehalt musste er eine immer größer werdende Familie ernähren. Seine Frau sparte, wo es nur ging, und das, obwohl bei den Schweitzers Gastfreundschaft großgeschrieben wurde und Besuche immer willkommen waren.

Albert bekam von den Sorgen seiner Eltern nicht viel mit. Günsbach war für ihn ein Paradies. Das Dorf lag zwischen Hügeln, Weinbergen und Wäldern. Es gab einen Dorfbach, wo die Frauen ihre Wäsche wuschen, Bauernhöfe und, wie sich Albert Schweitzers spätere Nichte erinnerte, »viele Misthaufen«14. Albert konnte sich im Dorf frei bewegen. Bei den Bauern durfte er die Schweine und Kühe hüten, und es soll sein erster Berufswunsch gewesen sein, einmal ein Schweinehirt zu werden.15 Nur am Sonntag musste er seine schönen Kleider anziehen. Damit saß er dann in der Kirche von Günsbach, die aufgrund einer weit zurückliegenden Verordnung von den evangelischen und den katholischen Christen des Ortes benutzt werden durfte. Von dem, was sein Vater in der Predigt sagte, verstand Albert nichts, aber er genoss die feierliche Stimmung. Und noch im hohen Alter konnte er sich erinnern an die behandschuhte Hand, die auf seinen Mund drückte, wenn er wieder einmal zu laut die Lieder mitsang.

Mit dem unbeschwerten Leben war es vorbei, als Albert in die Schule kam. Er weinte den ganzen Weg, als sein Vater ihn eines Tages an der Hand nahm und ihn zum Schulhaus brachte. Andere Pfarrerskinder kamen früh in höhere Schulen. Louis Schweitzer wollte, dass sein Sohn in die Dorfschule ging, damit bei ihm kein Dünkel gegenüber den Kindern der Bauern, Handwerker und Arbeiter aufkam. Albert merkte bald, dass es keinen Grund gab, sich den anderen Kindern überlegen zu fühlen. Die meisten Jungen und Mädchen waren besser in der Schule als er. Albert tat sich sehr schwer mit dem Lernen. Zum Glück gab es einen älteren Schüler, Hans Demangeat hieß er, der ihm bei den Aufgaben half und ihn auch vor den größeren Jungen beschützte, die den Pfarrerssohn gern herumschubsten.16

Albert war sehr schüchtern, aber wenn es darauf ankam, konnte er sich auch ohne Beschützer seiner Haut wehren. Eines Tages geriet er auf dem Nachhauseweg in Streit mit einem Jungen und es kam zu einer Rauferei. Dieser Georg Nitschelm war größer und eigentlich auch stärker als Albert. Trotzdem gelang es Albert, ihn zu besiegen. Die Worte, die Georg, als er unter ihm lag, wütend hervorstieß, trafen Albert mitten ins Herz: »Ja, wenn ich alle Woche zweimal Fleischsuppe zu essen bekäme wie du, wär ich auch so stark wie du!« Das mit der Fleischsuppe stimmte nicht, auch im Pfarrhaus ging es sparsam zu und die Bauernfamilien waren keine Hungerleider. Worauf dieser Vorwurf eigentlich anspielte, war, dass Albert einer anderen Klasse, einer Bildungsschicht angehörte. Er war das »Pfarrerssöhnle«, das »Herrenbüble«. Da half es auch nichts, dass er den gleichen elsässischen Dialekt sprach wie die Dorfkinder. In der Schule hatten ihm die Kinder schon oft das Gefühl gegeben, nicht zu ihnen zu gehören. Jetzt war es ausgesprochen. Doch Albert wollte sich nicht von ihnen unterscheiden. Er wollte einer von ihnen sein.

In der Folgezeit wurde Albert in seiner Familie zum Rätsel und Ärgernis. Wenn es wirklich einmal Fleischsuppe gab, rührte er sie nicht an. Als seine Mutter ihm bei einem Besuch in Straßburg eine Matrosenmütze kaufen wollte, weigerte er sich beharrlich, sie aufzusetzen. Nur die alte Mütze mit Ohrenklappen, die die Verkäuferin aus dem hintersten Winkel des Geschäfts holen musste, wollte er haben. Es war eine Kappe, wie sie die Jungen im Dorf trugen. Wie diese Kinder, so wollte Albert an Werktagen nur mit Holzschuhen herumlaufen und im Winter nur Fäustlinge gegen die Kälte anziehen. Richtig wütend wurde der sonst so sanftmütige Vater, als sich Albert weigerte, einen Mantel zu tragen. Louis Schweitzer versuchte, seinen Willen durchzusetzen, indem er seinen Sohn ohrfeigte und ihn in den Keller sperrte. Albert blieb stur und stumm. Niemandem erklärte er sein Verhalten.

Alle Strafen nahm Albert in Kauf, um sich nicht von den anderen Kindern im Dorf zu unterscheiden. Er wollte einer von ihnen sein. Umso bemerkenswerter ist es, dass er manchmal nicht zu ihnen gehören wollte. Von seinem besten Freund war er maßlos enttäuscht, als der ihn bei der Lehrerin verpetzte. Und bei den Streichen der Kinder war er hin- und hergerissen zwischen seinem Wunsch mitzumachen und einem inneren Widerstand, den er sich selbst nicht erklären konnte.

So erging es Albert auch mit dem alten »Mausche«, einem Händler, der ab und zu mit seinem Eselskarren ins Dorf kam. Dieser »Mausche« war Jude, der einzige Jude in der Gegend. Die Kinder rannten ihm nach, riefen seinen Namen und hielten die Zipfel ihrer Jacken wie Schweinsohren an ihre Schläfen. Albert machte auch mit, obwohl er nicht verstand, warum man diesen Mann als »Schwein« verspottete. Es verwirrte und beeindruckte ihn, dass Mausche gelassen weiterging, sich nur manchmal zu den Kindern umdrehte und sie anlächelte. Dieses Lächeln konnte er nicht vergessen. Begegnete er »Mausche« in Zukunft allein, grüßte Albert ihn höflich, und später, als er schon in eine andere Schule ging, gab er ihm, wenn er ihn traf, die Hand und begleitete ihn ein Stück seines Weges.

Noch im hohen Alter erinnerte sich Albert Schweitzer an Mausches Lächeln, das verbunden war mit dem Kampf in seinem Innern. Lebenslang im Gedächtnis blieb ihm auch ein anderes Erlebnis, das ihn für immer veränderte. Nie vergaß er den Namen des Jungen, mit dem er sich im Frühjahr Schleudern aus Astgabeln gemacht hatte. Als sie damit fertig waren, wollte dieser Heinrich Bräsch, dass sie zu einem nahen Hügel gehen und mit ihren Schleudern auf Vögel schießen. Albert erschrak über diesen Plan, wollte aber nicht widersprechen, weil er Angst hatte, von seinem Freund nicht für voll genommen und ausgelacht zu werden. Sie pirschten sich nahe an einen Baum heran, in dem Vögel saßen, und spannten ihre Schleudern. Albert nahm sich vor danebenzuschießen, als vom Tal die Kirchenglocken zu hören waren. Sofort warf er seine Schleuder weg, scheuchte die Vögel auf und rannte nach Hause. Das Glockenläuten war wie eine Bestätigung dafür, dass er mit seiner inneren Weigerung recht hatte. Erst jetzt fand er den Mut, es nicht mehr bei einem schlechten Gewissen zu belassen, sondern zu handeln. An diesem Tag nahm er sich vor, sich nie wieder davor zu fürchten, ausgelacht zu werden.

Mit neun Jahren kam Albert in die Realschule nach Münster. Was ihm den Abschied von seiner Dorfschule leichter machte, war, dass er den drei Kilometer langen Schulweg zu Fuß gehen musste oder, richtiger gesagt, durfte. Diese Wanderung an den Bergen entlang war ihm wichtiger als die Schule. Zu jeder Jahreszeit erlebte er diesen Weg, den er morgens und abends ging, anders – im Frühjahr, wenn alles blühte, in der Hitze des Sommers, im Herbstregen und wenn die Landschaft im Winter verschneit war. Gern hätte er die Gefühle, die die Natur in ihm auslöste, in Gedichten oder Bildern ausgedrückt. Aber das gelang ihm nicht. In der Schule merkte man nichts von dem, was in diesem stillen Schüler vorging. Nur leicht zum Lachen konnte er gebracht werden, was seine Mitschüler schnell herausfanden, um diese Schwäche dann bei jeder Gelegenheit auszunutzen. »Schweitzer lacht« stand oft im Klassenbuch. Doch außer diesem Lachen war nichts aus ihm herauszubringen. Er blieb schüchtern, verträumt, verschlossen und ein schlechter Schüler.

Mit seiner Verschlossenheit war Albert seiner Mutter sehr ähnlich. Auch sie wirkte nach außen hin »streng«17, und wie Albert blühte sie richtig auf, wenn sie in der Natur war und im Garten arbeitete. Wie ihr ältester Sohn interessierte sie sich für Politik, und es war im Pfarrhaus eine ausgemachte Sache, dass sie die Zeitung, die Straßburger Post, als Erste las, wenn der Briefträger sie brachte. Es waren besonders die Meldungen über neue, fortschrittliche Erfindungen, die sie anzogen. So erfuhr sie davon, dass es nun »technische Wunder« gab wie einen Fernsprecher und ein Mikrofon, Luftschiffe gebaut wurden, ein Herr Nobel das Dynamit erfunden und ein Herr Daimler einen Verbrennungsmotor gebaut hatte, mit dem Fahrzeuge ganz selbstständig fuhren. Über Politik und solche Erfindungen konnte Adele Schweitzer mit Albert reden, nicht aber über persönliche Dinge. »Es war uns nicht gegeben, die Liebe, die wir füreinander hatten, in Worten auszudrücken«, schrieb Albert Schweitzer in seinen Erinnerungen. »Ich kann die Stunden zählen, in denen wir uns wirklich mit-einander ausgesprochen haben.«