4,99 €

Mehr erfahren.

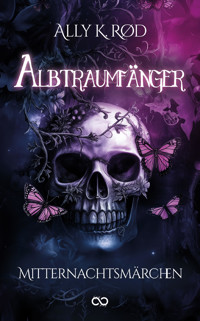

- Herausgeber: Infinity Gaze Studios

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

In „Mitternachtsmärchen“ kennt das Böse keine Grenzen. Neun düstere Geschichten entführen in eine Welt, in der das Unheimliche in all seinen schaurigen Facetten zum Leben erwacht. Hier lauern nicht nur Geister und Dämonen, denn nicht alle Monster verstecken sich im Dunkeln – manche tragen auch ein menschliches Gesicht. Jede Erzählung ist ein neues Kapitel in einem Buch voller finsterer Märchen und tief verwurzelter Ängste. Unerwartete Wendungen, Gänsehaut-Momente und das nagende Gefühl, dass manche Albträume realer sein könnten, als uns lieb ist. Bist du bereit, dich deinen schlimmsten Ängsten zu stellen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Albtraumfänger

Mitternachtsmärchen

Ally K. Rød

Impressum:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Veröffentlicht bei Infinity Gaze Studios AB

1. Auflage

Februar 2025

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2024 Infinity Gaze Studios

Texte: © Copyright by Ally K. Rød

Lektorat: Barbara Madeddu

Cover & Buchsatz: V.Valmont @valmontbooks

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von Infinity Gaze Studios AB unzulässig und wird strafrechtlich verfolgt.

Infinity Gaze Studios AB

Södra Vägen 37

829 60 Gnarp

Schweden

www.infinitygaze.com

Albtraumfänger II

Mitternachtsmärchen

Ally K. Rød

Es war einmal…

Das Märchen, das die Wellen singen

Das letzte Licht

Prolog

Wo raue See auf verlassenes Land trifft, steht ein Pub. Still ruht er, während Gezeiten und Meersalz unablässig an seiner Substanz nagen. Warte kurz ab, und du wirst ein einsames Licht durch die zerbrochenen Fenster schimmern sehen. Nun tritt ein und sieh dich um. Dein Herz wird zu pochen beginnen, doch du musst es zur Ruhe zwingen.

Zwischen den verstaubten Überresten dieser alten Spelunke wirst du ihn sehen. Eingebettet in diese Szenerie aus Vergangenheit und Zerfall sitzt er da. Der Kopf ruht auf den Armen, als würde er in dieser gekrümmten Position seinen Rausch ausschlafen. Kapitän eines verlorenen Schiffes, Zeuge zahlloser Gezeiten und Stürme. Vor ihm liegt sein alter Hut. Der Stoff ist verstaubt und überzogen mit feinen Spinnenweben. Nur Mut. Setz dich zu ihm und schenke ihm ein Glas randvoll mit feurigem Rum ein. Das soll die alten Geister wecken. Bitte ihn um eine Geschichte, gesponnen aus Seemannsgarn.

Bewahre Ruhe, wenn der Regen beginnt, gegen die alten Mauern zu peitschen und ein Donnergrollen über die kalte See zu dir zieht.

Sieh dich nicht um, wenn das Klirren von Gläsern erklingt und längst vergangene Stimmen in dein Ohr flüstern. Das Knacken zäher Knochen wird dir verraten, wann der Kapitän aus seiner Starre erwacht.

Er wird dir eine Geschichte erzählen. Vielleicht von einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm, der aus dem eisigen Meer ragt. Ein Leuchtturm, der mal hier und mal dort erscheint. Ein Leuchtturm, der nicht sein dürfte, wo er ist.

Kapitel 1

Wir schreiben das Jahr 1917. Vor nunmehr drei Jahren brach ein Krieg aus, der die ganze Welt zum Erbeben brachte. Und noch immer hält er die Menschen in seinem stählernen Griff, bringt Leid und Kummer, soweit das Auge reicht. Viele Männer sind gefallen, Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen geworden. Die Kriegsmaschinerie zermalmt erbarmungslos, was einst mit Schweiß und mühsamer Arbeit erbaut wurde. Selbst die dickste Schneeschicht ist nicht imstande, diesen Zerfall und das Leid zu verdecken.

Und doch bin ich hier. In Sicherheit. An Bord eines mächtigen Schiffes, das fernab von Kampfgeschrei und Kugelhagel seine Bahnen über das Meer zieht. Es ist eine ehrenvolle und vor allem sichere Aufgabe, die uns zugeteilt wurde. Wir brechen das Eis und sorgen für freie Wege, damit die Versorgungsschiffe auch in diesen Wintermonaten schnell passieren können.

Heute war uns gutes Wetter beschieden. Den ganzen Tag über strahlte die Sonne von einem azurblauen Himmel hinunter, doch jetzt senkt sie sich immer weiter, um Platz für die Nacht zu machen. Ihre blutroten Strahlen brechen sich in dem Eis, das uns umgibt, und lassen es aussehen, als hätte jemand hunderte von glitzernden Diamanten im gefrorenen Wasser versteckt. Doch die Kälte ist erbarmungslos. Sie zieht sich durch jede noch so kleine Ritze meiner gepolsterten Kleidung und lässt mich zuweilen erschaudern. Bisher lief unsere Reise problemlos, doch es scheint, als hätte das Schicksal andere Pläne für uns.

Ein heftiger Ruck geht durch das gesamte Schiff und zwingt mich auf die Knie. Erschrocken greife ich nach der vereisten Reling, um wieder Halt zu gewinnen. „Wir stecken fest“, ruft jemand vom vorderen Teil des Decks. Ein unangenehmes Problem, doch keines, das sich nicht lösen lässt. „Ihr wisst, was das bedeutet, Männer? Morgen früh werdet ihr da runtergehen und diesen verdammten Karren mit euren eigenen Händen aus dem Eis schlagen“, brummt unser Kapitän mit tiefer Stimme. Winzige Eiskristalle haben sich in seinem dichten Barthaar verfangen. Man kann förmlich spüren, wie die Motivation der Anwesenden sinkt. Ein unzufriedenes Raunen greift um sich. „Ich dachte, meine Crew bestünde aus echten Kerlen und keinen weinerlichen Waschweibern? Hört mit diesem Gejammer auf. Ich werde euch schon nicht ohne Stärkung da raus schicken. Heute Abend speisen und trinken wir wie die Könige, doch morgen früh will ich euch wie die Bauern schuften sehen. Und wehe einer von euch kommt nicht aus seiner Kajüte. Denjenigen zerre ich höchstpersönlich ohne seine Kleidung aufs Eis hinaus“, hallt des Kapitäns Stimme über das gesamte Deck. Für einen kurzen Moment herrscht Schweigen, doch dann folgen Jubelrufe und Geklatsche.

Während die Sonne endgültig hinter dem weit entfernten Horizont verschwindet und die Nacht hereinbricht, widmen wir uns dem versprochenen Festmahl und genießen dabei jeden Bissen. Und bevor das Essen schwer in unseren Mägen werden kann, unterteilt der Captain uns in verschiedene Wachschichten. Ich selbst bin bei der ersten Runde. Dick eingemummelt in Mantel, Schal und Mütze stapfe ich die Stufen hinauf zum Deck. „Hier, Junge. Das wärmt die verspannten Muskeln“, lächelt mir ein Kollege zu und reicht mir dabei eine Tasse mit dampfendem Inhalt. Vorsichtig schnuppere ich daran und sofort steigt mir der Duft von Kaffee und Rum in die Nase. Ich stelle mich in die Reihe der anderen Männer, die sich alle um einen alten Mann herum versammelt haben. „Komm schon, Quartiermeister. Erzähl uns eine deiner Stories. Uns ist nach Seemannsgarn und Spukgeschichten.“ Ein seltsames Lächeln huscht über die spröden Lippen des alten Mannes. Ich kenne weder seinen wahren Namen noch wann genau er zu uns gestoßen ist. Er war eines Tages einfach Teil der Besatzung. Manche von uns nennen ihn John, andere nur „alter Mann“ und wieder andere scherzhaft „Kapitän“, was daran liegt, dass er stets einen uralten Kapitänshut auf dem Kopf trägt. Was das Wissen über Schiffe angeht, kann ihm tatsächlich keiner etwas vormachen. Vielleicht war er wirklich mal ein Kapitän… oder er ist einfach nur ein verrückter alter Mann. Wer weiß das schon. „Ihr wollt eine Geschichte? Dann erzähle ich euch eine. In manch windgepeitschten Hafenstädtchen munkelt man düstere Legenden über ein Schiff, das diese Gewässer hier durchstreifen soll. Selbst die eisigen Wintermonate seien nicht in der Lage, das Schiff von seiner unendlichen Reise abzuhalten.

Gebaut wurde es in Zeiten der großen Seefahrer und Entdecker, als die Welt weitgehend unerforscht und die Grenzen zwischen Realität und Mythos noch verschwommen waren. Es heißt, dass es aus den Tiefen des Meeres brechen würde, wenn der Nebel dicht und undurchdringlich sei. Unheimlich sollen seine schneeweißen Segel im Licht des Mondes schimmern. Bleich wie der Tod sei die Crew und ihr groteskes Lachen soll selbst dem härtesten Seemann einen Schauer über den Rücken jagen können.

Der Kapitän dieses Schiffes habe seinen Ruf durch Blut und Verrat erworben und es sei seine Schuld, dass sein Schiff samt Besatzung in einer Welt zwischen Tod und Leben gefangen ist. Einige sagen, dass er für Reichtum und Macht seine Seele und die derer, die unter seinem Kommando standen, an den Teufel höchstpersönlich verkauft habe. Andere behaupten, er hätte mit seinem ruchlosen Verhalten die Meeresgöttin selbst erzürnt.

Den wahren Grund kennt wohl nur das Meer. Doch gewiss ist, dass jene, die auch nur einen Fuß auf das Deck dieses verfluchten Geisterschiffes setzen, selbst ein Teil der verdammten Crew werden.“

„Das ist doch Humbug“, lacht einer der Männer laut auf.

„Bist du dir da sicher? Schließt eure Augen und lauscht in die Dunkelheit hinein, dann könnt ihr hören, wie das Eis knackt, bereit, das Schiff aus seinem kalten Grab emporsteigen zu lassen.“

Ich tue es den anderen Männern gleich und schließe meine Augen. Zunächst höre ich nichts. Nur die undurchdringliche Stille, die in dieser Eiswüste herrscht. Dann ein dumpfes Pochen. Das Geräusch von Eisschollen, die unter Wasser gegeneinander krachen. Eis, das bricht. Eis, das ächzt. Und dann dieses Lachen. Ein gemeines Kichern, das vom Wind an mein Ohr getragen wird. Ich reiße die Augen auf und drehe mich ruckartig um. Aus der Dunkelheit heraus schält sich ein Schatten. Die Silhouette eines Mannes, gut 1,90 Meter groß.

„Scheiße, Jungs… ihr solltet mal eure Gesichter sehen.“

Ein erleichtertes Lachen geht durch die Runde. Nur ein Scherz. Nichts weiter.

„Zum Teufel mit dir, Jack, du Hafenratte. Wenn du uns nochmal so erschreckst, dann verpasse ich dir einen Kinnhaken vom Feinsten“, brummt Mitch, ein junger Matrose. Er sieht aus, als hätte er sich vor Angst in die Hose gemacht.

„Dafür musst du erstmal noch zwanzig Zentimeter wachsen, sonst kommste da nicht hoch, mien Jung“, wirft ein anderer lachend in die Runde, woraufhin alle zu grölen beginnen.

Schmunzelnd genehmige ich mir einen weiteren Schluck aus meiner Tasse, doch das Getränk ist bereits kalt geworden.

Kapitel 2

Der nächste Tag begrüßt uns mit einem wolkenverhangenen Himmel. In der Luft wabert ein Duft, der neuen Schnee verheißt. Mit Spitzhacken bewaffnet, hat sich eine Gruppe von Männern ihren Weg zum vorderen Teil des Schiffes gebahnt. Ihre Werkzeuge schlagen unermüdlich gegen die dicke Eisschicht, doch auch Stunden später ist kein Fortschritt zu sehen. Es ist, als würde das Eis partout nicht von unserem Schiff ablassen wollen. Jeder Schlag ist nur ein weiterer hoffnungsloser Versuch. Und dann ertönt ein markerschütternder Schrei. So laut, dass er noch Minuten später in meinen Ohren klingt. „Was ist passiert?“, will der Kapitän wissen, als es die Männer endlich wieder aufs Deck geschafft haben. Zwei von ihnen stützen einen Dritten, der schwer wie ein Sack nasser Wäsche zwischen ihren Armen hängt. Sein Gesicht ist bleich, die Augenlider geschlossen.

„Keine Ahnung, Kapitän. Irgendwie hat James seine Hand reinbekommen und… ich weiß es nicht… es ging alles so schnell.“

Erst jetzt bemerke ich das Blut, das unablässig auf den Boden tropft. Selbst in dieser kurzen Zeit hat sich bereits eine beachtliche Lache auf dem Boden vor dem Verletzten ausgebreitet. In dicken Bahnen läuft die tiefrote Flüssigkeit über seine Finger.

„Scheiße… wir müssen die Blutung stoppen. Bringt ihn runter“, herrsche ich die verdatterten Männer an und presche voran.

„James… kannst du mich hören?“ Während ich spreche, schlage ich mit sanftem Druck gegen die blasse Wange des verletzten Mannes, nachdem die anderen ihn auf eines der Krankenbetten gehievt haben. Er brummt irgendwas, doch ich kann ihn nicht verstehen. In seiner Handfläche prangt ein tiefes Loch, vermutlich von einer der Spitzhacken. Man kann auf die andere Seite hindurchsehen. Weiter oben am Arm ist ein tiefer Schnitt. Muskeln und Sehnen sind förmlich aufgerissen.

Angelockt von all dem Tumult erscheint endlich der Schiffsarzt in der Tür. Ein Blick auf den Verletzten genügt und sofort befiehlt er uns in einem herrischen Ton, Platz zu machen.

„Was ist passiert? War das ein Unfall oder gab es Streit da unten?“, zische ich leise dem Mann zu, der neben mir den Raum verlässt.

„Ich hab keine Ahnung, Mann. Das ging viel zu schnell, wir haben versucht, das Eis locker zu machen und dann hat er plötzlich losgeschrien. Keiner von uns hat was mitbekommen“, erklärt er kopfschüttelnd. Irritiert bleibe ich stehen, unsicher darüber, ob ich seinen Worten Glauben schenken soll… oder nicht.

Die Schatten der blutigen Vorkommnisse lasten zum Glück nicht lange auf der Crew. Der Schiffsarzt ließ uns bereits vor dem Abendessen wissen, dass James den blutigen Vorfall überleben würde, wenn auch seine Hand an Funktionsfähigkeit einbüßen wird. Doch das Schiff sitzt noch immer fest. Der Kapitän wird sich schnell etwas einfallen lassen müssen. Um diese Tatsache etwas zu verschleiern und die Crew milde zu stimmen, sitzen die Zapfhähne an den Rum- und Whiskeyfässern heute Abend etwas lockerer als sonst. Und auch der alte Mann versorgt uns wieder mit unglaublichen Geschichten über das Meer und seine Legenden, sodass wir darin Zerstreuung finden können.

Leises Summen erklingt in der Dunkelheit der Nacht. Ein Seemannslied aus alten Zeiten, das die Crew gemeinsam anstimmt:

Der Krieg und der Ruhm,

rufen Männer herbei

Und führen sie in die Schlacht

Doch die See gehört uns

Und wir bleiben frei

Frei wie Wind und Meer

Yo, ho – alle zusammen

Segeln wir übers Meer

Stürme, Wind und Wetter

Doch wir sinken nie

Yo, ho – alle zusammen

Segeln wir übers Meer

Geister, sie rufen nach uns

Doch wir folgen nie

Mancher wird fallen

Und mancher bleibt frei

Doch wir segeln über die See

Mit dem Horizont voraus

Und dem Teufel bei der Hand

Sterben werden wir nie

In dieser Nacht liege ich lange wach und wälze mich unruhig hin und her. In einem dämmerartigen Zustand verschwimmen Realität und Mythen zu einem undurchschaubaren Wirrwarr, das auf dem Meer meiner Gedanken wie ein Geisterschiff umher schippert. Und dann ist da dieses Licht. Im Sekundentakt leuchtet es durch meine geschlossenen Augenlider, wie ein Scheinwerfer in der Dunkelheit.

„Was zum Teufel…“

Leise ächzend setze ich mich auf und versuche etwas durch das runde Fenster meiner Kajüte zu erkennen, doch das Glas ist zu verschmutzt. Herzhaft gähnend kleide ich mich an und stapfe die Treppen zum Deck hinauf. Meine Stiefel quietschen leise bei jedem Schritt. Oben haben sich bereits mehrere Männer versammelt. Sie reden aufgeregt durcheinander und deuten mit den Fingern immer wieder auf das Licht, das in der Ferne leuchtet. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, was genau ich da sehe. Es ist ein Leuchtturm. Ich schätze, er wird nur zwei oder drei Kilometer von uns entfernt sein… aber wie ist das möglich?

„Wir sollten versuchen, über das Eis zu Fuß dorthin zu gelangen.“

„Vielleicht gibt es dort die Möglichkeit, nach Verstärkung zu rufen.“

„Ein paar warme Kleider und Decken wären auch nicht schlecht.“

Die Stimmen der Männer überschlagen sich förmlich. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen, zu sehr verwirrt mich der Anblick des Lichtstrahls. Wo kommt dieser Turm plötzlich her? Auf den Karten war von unserem Standpunkt ausgehend weit und breit kein Land zu sehen. Nicht einmal die kleinste Insel.

„Ihr solltet keinen Fuß an diesen verfluchten Ort setzen.“

Die Stimme, die neben mir erklingt, ist dunkel und unheilvoll. Überrascht blicke ich zur Seite. Neben mir steht plötzlich der alte Geschichtenerzähler und stiert mit bösem Blick in die Richtung des Leuchtturms. Unter seiner wettergegerbten Haut kann ich die Kieferknochen mahlen sehen.

„Was redest du da, alter Mann? Das ist unsere Chance, endlich von der Stelle zu kommen. Was willst du sonst machen? Warten, bis das Eis von alleine auftaut?“ Ein erboster Zwischenruf, in dem die Wahrheit steckt.

Doch der alte Mann scheint unbeeindruckt. Er beginnt wieder zu sprechen und schüttelt dabei leicht den Kopf:

„Dieser Leuchtturm erscheint nur den verzweifelten Seemanns-Seelen. Wenn das Meer die Oberhand gewinnt und alle Hoffnung zu erlöschen droht. Das, was ihr dort seht, ist nicht der sichere Hafen, den ihr euch wünscht. Sein lockendes Licht ist nur ein trügerisches Versprechen. Wenn ihr ihm folgt, findet ihr nicht das ersehnte Heil, sondern etwas, das noch viel schlimmer ist als euer Tod.“

„Genug jetzt!“ Die Worte des Kapitäns donnern zornig über das Schiff. „Schluss mit der Märchenstunde. Wir sind weder ein Teil deiner Horrormärchen noch Geister, denn ansonsten hätte ich unter Deck jetzt keinen Mann, der mir fast verblutet wäre.“

Der alte Mann zieht den Kopf ein und tritt etwas in den Hintergrund, um Platz für den Kapitän zu machen. Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen blickt dieser in Richtung Leuchtturm.

„Sobald es wieder hell ist, werden wir einen Expeditionstrupp dorthin schicken. Freiwillige vor, ansonsten bestimme ich, wer gehen wird. Ihr habt die Nacht Zeit, euch darüber Gedanken zu machen. Und jetzt verschwinden alle, die keinen Wachdienst haben, wieder in ihre Kajüten. Wehe, ich höre in den nächsten Stunden auch nur einen Mucks“, knurrt er und macht dann auf dem Absatz kehrt, um unter Deck zu verschwinden.

Keiner traut sich die Frage laut zu stellen, die uns alle unter den Fingernägeln brennt. Wenn dieser Leuchtturm kein Hirngespinst ist, wie konnten wir ihn dann die ganze Zeit übersehen?

Kapitel 3

„Sobald es hell ist.“ Das waren die Worte des Kapitäns. Doch es wird nicht hell. Kein Sonnenaufgang. Nicht der kleinste Lichtstrahl am Horizont. Nur eine grenzenlose Dunkelheit, die Mond und Sterne verschluckt zu haben scheint. Das geht schon eine Weile so. Wir dachten zuerst, dass es sich um ein seltsames Naturphänomen handeln würde. Doch das haben wir mittlerweile bereits wieder verworfen. Es ist schwer, sein Zeitgefühl zu behalten, wenn Tag und Nacht sich nicht mehr die Hand geben.

James Wunden haben sich infiziert. Die Sepsis hat sich wie ein unaufhaltsames Monster durch all seine Organe gefressen. Wir mussten ihn vom Schiff bringen, der Gestank war einfach unerträglich. Jetzt ruht er auf einem der Beiboote. Seinen Leichnam haben wir mit Tüchern bedeckt. Die eisige Kälte wird die Verwesung oder zumindest den Geruch in Schach halten.

Ziellos irre ich durch die Gänge des Schiffes. Der Kapitän hat zwar darauf bestanden, dass wir nicht in der Dunkelheit zum Leuchtturm aufbrechen, aber uns wird bald nichts anderes übrigbleiben. Das Eis hat unser Schiff komplett lahmgelegt. Keine Ahnung, wie lange wir nun schon hier ausharren. Tage nur oder doch schon Wochen? Die Nahrungsmittel werden allmählich knapp und die ersten Anzeichen von Nährstoffmangel nagen an der Besatzung.

Mit schweren Beinen schreite ich hinauf aufs Deck, um etwas frische Luft zu schnappen und einen klaren Kopf zu bekommen. Bei jedem Schritt knarzt unter mir das Schiff, als würde ich es unsanft aus seinem Schlaf wecken. Die an Deck angebrachten Lampen und Laternen werfen unruhige Schatten auf das Eis. Über die Reling gebeugt werfe ich einen Blick nach unten. Für einen Moment habe ich das Gefühl, unter die Eisplatten sehen zu können, direkt in das dunkle Nass. Im Schein der Lichter kann ich eine Bewegung ausmachen. Es ist nur ein kurzer Augenblick, aber ich bin mir sicher, eine große Schwanzflosse gesehen zu haben. Vielleicht gehört sie einem Hai, der bereits wieder in die Tiefe hinabgetaucht ist. Hat der faulige Leichengeruch diese Meeresräuber etwa angelockt?

„Kein Fisch… eine Sirene.“ Bei diesen Worten zucke ich zusammen. Langsam sollte ich mich daran gewöhnt haben, dass der alte Geschichtenerzähler sich stets wie eine Katze anschleicht. Er erscheint ganz plötzlich. Mal hier, mal da. Ganz wie es ihm beliebt.

„Eine Sirene? Komm schon, alter Mann… es reicht mit diesen Gruselmärchen. Sirenen existieren…“ Bevor ich meinen Satz beenden kann, unterbricht der Alte mich mit erhobener Hand.

„Deine Blindheit wird eines Tages noch dein Verderben sein. Wenn du nicht sehen willst, dann hör gefälligst hin. Sie sind schon nah.”

Ich wende mich von ihm ab und blicke hinaus auf das vereiste Wasser. Nichts zu sehen oder zu hören… weit und breit. Nachdem ich einmal tief Luft geholt habe, setze ich erneut an, um etwas zu sagen, doch der Widerspruch erstirbt unausgesprochen auf meinen Lippen. Da ist etwas. Stimmen. Hoch und zart. Ihr lieblicher Gesang schwillt immer weiter an und trägt die Worte zu mir.

Sing mir ein Lied von einem Land so fern.

Sing mir ein Lied von uns.

Erzähl mir von den Schätzen, so glänzend, so fein,

Und von dem Meer so tief.

Schenk mir dein Herz,

Schenk es mir allein,

Lass dich ziehen ins Meer.

All was du bist,

All was du warst,

All das sei nun mein.

Ich bin ganz versunken in die verlockenden Gesänge, als auf einmal etwas mit einem dumpfen Knall gegen das Eis kracht. Eilig schnappe ich mir eine der Laternen und versuche, auf die Stelle zu leuchten, von der das Geräusch kam. Mir stockt der Atem, als das Licht etwas offenbart, was ich selbst in meinen schlimmsten Albträumen nie sah.

„Das kann nicht sein.“

Keuchend betrachte ich das Wesen, das wütend gegen die dicke Eisschicht hämmert. Eine Mischung aus Frau und Fisch. Goldenes Haar fächert sich im dunklen Wasser wie ein Heiligenschein um ihren Kopf herum auf. Schwarze Augen starren zornig zu mir herauf, während ihr weit aufgerissener Mund eine Reihe messerscharfer Zähne zeigt. Ihr Oberkörper ist von einer Vielzahl schillernder Schuppen bedeckt. Noch nie sah ich Schönheit und Grauen so nah beieinander.

Plötzlich ist ein weiteres Pochen zu hören, dann noch eins. Ich eile auf die andere Seite der Reling und leuchte hinab. Weitere Fischwesen hämmern gegen das Eis, zwei Dutzend, wenn nicht sogar mehr. Ungläubig stolpere ich rücklings nach hinten.

„Geh unter Deck. Oder willst du warten, bis sie durchbrechen? Der Kuss einer Sirene ist tödlicher als jedes Gift dieser Welt. Auf Deck können sie dich riechen, aber wenn sich lange nichts regt, sollten sie verschwinden“, mahnt der alte Mann mich mit emotionsloser Stimme, scheinbar völlig unbeeindruckt von diesem schaurigen Schauspiel.

Von Angst gepackt, renne ich zu den sicheren Stufen. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und ich stürze die Treppen nur so hinunter. Der Weg zu meiner Kajüte kommt mir unendlich lang vor. Kalte Luft brennt in meinen Lungen, als ich endlich die Tür hinter mir verschließe. Wie ein kleiner Junge, der ein schützendes Versteck sucht, husche ich ins Bett und ziehe die Decke über den Kopf, bis ihre tröstende Wärme meinen gesamten Körper umhüllt. Schwer atmend liege ich da. Mit beiden Händen halte ich mir die Ohren fest zu, um das Klopfen und Hämmern gegen die Schiffswand auszublenden. Bemerkt das denn keiner außer mir? Bin ich verrückt geworden?

Ich wäre nicht der erste Mann, dessen Verstand auf hoher See über Bord geht.

Es vergeht eine gefühlte Ewigkeit, bis das dumpfe Pochen endlich nachlässt und schließlich komplett verstummt. Oder verdanke ich die Stille nur dem Schlaf, der mich übermannt hat?

Kapitel 4

Schlaf. Das einzig Tröstliche in dieser eisigen Dunkelheit. Nur in meinen Träumen ist mir noch etwas Glück vergönnt. Erinnerungen an bessere Zeiten. Als das Korn auf den Feldern golden stand und ein warmer Wind über mein Gesicht wehte. Als ich meine Frau summen und die Kinder lachen hörte. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein echtes Lachen zu Ohren bekam. Die Besatzung ist still geworden. Und nicht nur das. Wir werden weniger. Erst war da nur ein Verdacht, doch ich habe durchgezählt. Sieben Männer sind mittlerweile verschwunden. Vielleicht haben sie das Schiff verlassen, um draußen auf dem Eis das Glück herauszufordern. Oder sie haben sich wie eine alte Katze in einer Ecke zusammengerollt und warten dort ungesehen auf den Tod. Wer weiß das schon. Ihre Kajüten sind jedenfalls verwaist. Unberührt liegen ihre Sachen dort. Wo auch immer sie hingegangen sind, dafür scheinen sie keine Verwendung mehr zu haben.

Jeder verlorene Mann bedeutet für uns mehr Kleidung und vor allem Nahrung. Die Tage in der Dunkelheit zerren sichtbar an den Körpern derer, die beschlossen haben, das Schiff nicht zu verlassen. Schwach sind wir geworden. Und jeder von uns sieht Dinge. Dinge, die nicht da sein dürften. Dinge, die nicht existieren sollten. Stimmen sind zu hören. Als hätte das Schiff ein Eigenleben entwickelt und würde uns in diesen finstersten Stunden etwas zuflüstern.

Über meinem Kopf flackert müde die Flamme einer Öllaterne, während ich mit gerümpfter Nase den Eintopf inspiziere, der in einer dreckigen Schüssel vor mir steht. Rote Fleischbrocken schwimmen an der Oberfläche der trüben Brühe. Ich rühre mit meinem Löffel darin umher, angle nach einem Fleischstück, nur um es Sekunden später, begleitet von einem leisen Platschen, wieder in die dampfende Schale fallen zu lassen.

„Was ist das? Ich dachte, wir hätten all das Fleisch bereits aufgebraucht?“

Auf meine Frage hin wirft mir der Koch nur einen düsteren Blick zu.

„Weniger fragen, mehr essen.“

Widerwillig löffle ich etwas von dem Eintopf in den Mund. Das Fleisch ist zäh, nicht ganz durch. Der Saft, der beim Kauen austritt, schmeckt metallisch. Ich verziehe das Gesicht.

„Wenn es dir nicht schmeckt, dann kannst du gerne draußen am Eis lecken. Vielleicht ist das eher nach deinem Gusto.“

Schweigend lasse ich das Gemaule des Kochs über mich ergehen und versuche dabei, das fade Gericht herunterzuwürgen.

Auf einmal sind schnelle Schritte zu hören. Sie kommen immer näher. Dann wird die Tür aufgestoßen. Ein neuer Befehl des Kapitäns. Das Schiff ist verloren und keine Hilfe weit und breit in Sicht. In wenigen Stunden wird ein Expeditionstrupp aufbrechen und versuchen, den Leuchtturm zu erreichen. Ich melde mich freiwillig. Was kann mir schon Schlimmeres widerfahren, als unter Deck langsam zu verrotten.

Wie befohlen, brechen wir nur Stunden später auf. Meine Augenlider sind schwer, meine Beine steif gefroren. Jeder Schritt schmerzt in meinen müden Gliedmaßen und bringt das Eis unter mir zum Knacken. Zornig zerrt der eisige Wind an meiner Kleidung, als würde er versuchen, mich vom Weg abzubringen. Doch ich bleibe standhaft und folge unbeirrt dem Licht des Leuchtturms. Schritt für Schritt. Immer weiter, bis wir unsere letzte Hoffnung endlich erreichen.

Kapitel 5

Während des strammen Marsches quälte mich die Angst, dass dieser Turm nur Einbildung sein könnte. Ein Fantasiegespinst eines gequälten Geistes. Doch jetzt stehe ich wahrhaftig vor ihm. Mächtig und kerzengerade ragt er in den schwarzen Himmel hinauf. Ein Bauwerk, gemacht, um Gezeiten und Jahrhunderte zu überstehen. Auf einem verwitterten Schild vor dem Eingang stehen die eingeritzten Worte „Letztes Licht“. Ein merkwürdiger Name für einen Leuchtturm.

Obwohl auch hier das Eis herrscht, liegt in der Luft ein salziger Geruch. In weiter Ferne ist ein leises Rumoren zu hören. Als ich die morsche Tür öffne, knarrt und knirscht sie laut in den Angeln. Das Erdgeschoss besteht aus einem Bett und einer kleinen Küche. Feuchte Kälte beherrscht den runden Raum. Schimmel und ein seltsam grüner Belag haben sich an den Wänden gebildet. Modriger Gestank weht mir um die Nase.

„Wir sollten uns umsehen. Packt alles ein, was wir zum Überleben gebrauchen können. Kleidung, Decken, Dosen mit Essen. Vielleicht findet ihr auch noch Verbandszeug und Ähnliches.“

Die unvermittelten Worte des Befehlshabers schneiden unangenehm durch die Stille und lassen mich zusammenzucken. Ich atme einmal tief durch, bevor ich anfange, nach nützlichen Gegenständen zu suchen. Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr. Langsam drehe ich mich um und starre auf das Bett, das vor wenigen Sekunden noch verlassen da stand. Jetzt liegt darauf ein Mann. Sein Gesicht bleibt zum Großteil im Schatten meiner Laterne verborgen.

„Hallo?“

Vorsichtig hebe ich mein Licht etwas nach oben, um besser sehen zu können. Hätte ich das mal nicht getan. Meine Augen weiten sich bei dem schrecklichen Anblick, der sich mir bietet.

Auf den verschmutzten Laken liegen die Überreste eines menschlichen Körpers, der vom Krieg gezeichnet ist. Wo einst ein Bein war, schlingen sich jetzt blutgetränkte Verbände um einen Stumpf. Schrapnelle stecken im Oberbauch, haben Haut und Fleisch zerfetzt. Ungläubig mache ich einen weiteren Schritt auf das Bett zu. Plötzlich geht ein Ruck durch den zerstörten Leib. Die abgemagerten Arme nach vorne gestreckt, richtet er sich auf. Seine knochigen Finger versuchen, nach mir zu greifen, während sich sein zahnloser Mund zu einem stummen Schrei öffnet. Keuchend weiche ich nach hinten aus und stoße dabei gegen etwas.

„Pass doch auf, Mann. Hör auf, mit Albernheiten Zeit zu verschwenden und hilf uns lieber beim Suchen.“

Mein Kopf dreht sich zwischen meinem Kameraden und dem nunmehr leeren Bett hin und her. Was war das? Einbildung? Mit Sicherheit. Sonst kommt nichts anderes in Frage. Die Zeit auf dem Eis hat mich krank gemacht, meinen Verstand infiziert. Ich darf meinen eigenen Sinnen nicht mehr trauen.

Fröstelnd wende ich mich von dem Bett ab und beschließe, das nächste Stockwerk zu erkunden. Vorsichtig stapfe ich die alte Wendeltreppe hinauf in die nächste Etage. Vor mir breitet sich die Technik des Leuchtturms aus: verrostete und verreiste Geräte, die zu nichts mehr taugen. Wie kann dieses Ding überhaupt noch Licht produzieren?

Während ich das Bedienpult begutachte, dringt eine leise Stimme an mein Ohr.

„Kann nicht aufhören. Darf nicht aufhören.“

Erschrocken blicke ich zur Seite. Neben mir steht plötzlich jemand. Der eingestaubten und mottenzerfressenen Kleidung nach zu urteilen, der Leuchtturmwärter. Ich will erleichtert aufatmen, doch als ich genauer hinsehe, umklammert blanke Angst meine Lunge. Was einst ein stattlicher Wärter gewesen war, ist jetzt nicht mehr als ein Schatten seiner selbst. Sein Körper wird nur noch von wenigen Muskeln und Sehnen zusammengehalten, die sich um seine freiliegenden Knochen ranken. Unter seinem Hut hängen, spinnwebgleich, die letzten Reste grauen Haares. In seiner skelettierten Hand hält auch er eine Laterne. Mit Hilfe ihres Lichts studiert er die Gerätschaften und bedient sie unbeirrt, als würde irgendetwas davon noch funktionieren. Und während er das tut, nimmt er keinerlei Notiz von mir, als existiere ich gar nicht in seiner Welt. Während er seiner Arbeit nachgeht, murmelt er etwas vor sich hin:

„Kann nicht aufhören. Darf nicht aufhören. Muss sie aus den Schatten locken. Das Meer verschlingt, das Meer vergisst. Kann nicht aufhören. Darf nicht aufhören. Das Licht muss leuchten, ihr müsst folgen.“

In welch grauenhaften Albtraum bin ich nur gelandet? Ja, ein Albtraum. Das wird es sein. Ich muss mich nur fest konzentrieren, dann wache ich in meiner Kajüte wieder auf.

Mit geschlossenen Augen schlage ich mir gegen die Wange. Immer und immer wieder. Ganz fest. Bis die Haut gerötet ist und schmerzt. Doch als ich die Augenlider wieder öffne, bin ich noch immer in dem alten Turm. Zumindest ist der Wärter verschwunden. Das ist doch der Beweis, oder? Der Beweis, dass das alles nur Einbildung ist. Hirngespinste. Nichts weiter. Sie können mir nichts tun. Ich muss mich einfach zusammenreißen. Die Männer zählen auf mich. Keine Chance. Diese Expedition darf nicht umsonst gewesen sein.

Mit tiefen Atemzügen sammle ich all meinen Mut zusammen und bewege einen Fuß vor den anderen. Es kostet mich einiges an Anstrengung, meine kreisenden Gedanken zur Ruhe zu bringen und das Chaos in meinem Kopf zu besänftigen. Schwer atmend erklimme ich die Stufen hinauf zur Spitze des Turms. Da, wo das Licht scheint, wo die Hoffnung hell leuchtet.

Es quietscht laut, als ich die Tür vor mir förmlich aufreiße und hinaus in die eisige Nachtluft stolpere. Der Sauerstoff füllt meine Lungen und vertreibt den Geruch von Moder und Zerfall. Wie ein Fisch auf dem Trockenen schnappe ich nach Sauerstoff.

Behutsam arbeite ich mich auf dem vereisten Boden voran, bis ich die Brüstung erreiche. Obwohl kein Himmelskörper Licht spenden kann, habe ich eine unnatürlich gute Sicht. Und was mein Auge erblickt, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich kann spüren, wie mein Herz einen Schlag aussetzt.

Das Eis auf dem Wasser ist verschwunden und um den Leuchtturm herum erstreckt sich meilenweit ein Friedhof. Ein Friedhof auf dem Meer. Unzählige Schiffe, die auf Grund gelaufen sind. Ein zerstörtes Wrack reiht sich an das nächste. Sie alle stammen aus den unterschiedlichsten Epochen. Ich kann sogar eine Piratenflagge erkennen, die an einem Mast unheilvoll im Wind weht. Der darauf abgebildete Schädel wirkt bedrohlich. Als wäre er eine Markierung. Ein Zeichen, dass hier das Reich der Toten beginnt. Wehe dem, der die Grenze überschreitet und es betritt. Es fällt mir schwer, mich von diesem Anblick zu lösen. Doch dann erklingt ein leises Summen von der anderen Seite der Brüstung. Eine liebliche Stimme, die eine Melodie singt, so traurig, dass mein Herz sofort schwer wird. Als ich mich umdrehe, entdecke ich eine Frau. Einsam steht sie da, den Blick zum Horizont gerichtet. Ein weißes Brautkleid umhüllt ihren schmächtigen Körper. Gespenstisch weht ihr zarter Schleier im Wind. Obwohl kein Mond auf uns herab scheint, schimmert der Stoff ihres Kleides in der Dunkelheit.

„Was ich einst liebte, ist nun fort. Gefangen im Herzen der See, eingeschlossen in ein Verlies aus Eis und Stein.“

Sie spricht, ohne mich dabei anzusehen. Eine Melancholie liegt in ihrer Stimme, die mir das Herz zu zerreißen droht. Mit ausgestrecktem Finger deutet sie in die Ferne. Ich will einen Schritt auf sie zugehen, doch plötzlich beginnt der Boden unter meinen Füßen zu beben. Die Schwingungen sind so stark, dass ich stürze. Plötzlich ist die Luft erfüllt von Geschrei und Donnergrollen. Der Geruch von Schwarzpulver und verbranntem Fleisch dringt in meine Nase. Kanonenschläge sind so laut, dass mir beinahe das Trommelfell platzt. Ich kann hören, wie ein Schiff ächzend in den Wellen versinkt. Tosendes Wasser, berstendes Holz und diese qualvollen Todesschreie. Der Turm unter mir erzittert und die Luft beginnt zu vibrieren. In meinem Mund breitet sich der Geschmack von Blut aus. Zusammengekauert und mit geschlossenen Augen beginne ich zu schreien. Das Klingeln in meinen Ohren ist so laut, dass ich nicht einmal mehr meine eigene Stimme hören kann.

Und dann… ist der Spuk vorbei. Kein Erdbeben mehr, kein Gestank mehr, keine Schreie mehr… nur bleierne Stille. Die Frau vor mir scheint von all dem unbeeindruckt. Den Blick aufs Meer gerichtet, steht sie da.

„Die Erkenntnis schmerzt mehr als jede Wunde.“

Und mit diesem Satz… springt sie von der Brüstung. Alles passiert so furchtbar schnell. Hastig raffe ich mich auf und eile zu der Stelle, von der sie gesprungen ist. Ihr zermarterter Körper liegt am Rande der Klippen. Arme und Beine stehen unnatürlich verdreht ab. Blut tränkt ihr Kleid in einem tiefroten Farbton. Ich muss mich übergeben. Würgend wende ich mich ab und erbreche meine letzte Mahlzeit.

„Was ich einst liebte, ist nun fort. Das Meer verschlingt, das Meer vergisst. Doch du darfst das nicht…“

Da steht sie wieder. Direkt neben mir. Vollkommen intakt und unverletzt. Und zum ersten Mal… sieht sie mich an. Blutige Tränen rinnen ihre bleichen Wangen hinab.

Ich ertrage das alles nicht mehr. So schnell es meine Beine zulassen, stürze ich auf die Tür zu, die zurück zu den Treppen führt. Als wäre der Teufel selbst hinter mir her. Aber vielleicht ist er das schon längst. Vielleicht bin ich ihm bereits vor geraumer Zeit in die Fänge geraten, ohne es zu bemerken. Wie ein Schwarm Fische in einem Netz. Keuchend haste ich die Treppen hinab zur nächsten Tür. War die zuvor auch schon da? Ich stocke. Ein seltsames Licht leuchtet durch das Schlüsselloch. Licht ist gut. Licht vertreibt Schatten. Licht bedeutet Hoffnung. Mit festem Griff packe ich die Klinke und reiße die Tür auf.

Epilog

Der kleine Lichtkegel wandert langsam über die Augen. Als er die Pupillen trifft, verengen sie sich.

„Körperlich ist Ihr Vater gesund, aber sein Verstand hat sich noch nicht von dem Kriegstrauma erholt. Ich werde versuchen, ihn in eine neue Studie einzubeziehen. Vielleicht können wir damit neue Erfolge erzielen.“

Ich beobachte den Arzt dabei, wie er die kleine Lampe in der Brusttasche seines Kittels verschwinden lässt.

„Denken Sie, dass er sich je wieder erholen wird? Er ist nun schon so viele Jahre in Ihrer Einrichtung.“

Ich kenne die Antwort bereits, denn ich habe sie schon unzählige Male gehört.

„Ich will Ihnen keine falsche Hoffnung machen. Bisher hat er auf keine unserer Therapien reagiert. Er hat sich in seinem eigenen Verstand eingeschlossen, und nur er selbst kann sich wieder daraus befreien.“

Während der Arzt spricht, begleitet er mich aus dem Zimmer hinaus. Ich werfe einen letzten Blick über die Schulter und betrachte meinen Vater. Der letzte Rest eines Mannes, den der Krieg nicht verschlungen hat.

„Ich hätte da noch etwas für Sie.“

Neugierig beobachte ich, wie der Doktor ein altes Foto hervorzieht.

„Eine Schwester fand es beim Saubermachen. Ihr Vater hat es gut versteckt. Nun denn, falls es Neuigkeiten gibt, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Eine gute Heimreise wünsche ich Ihnen.“

Mit diesen Worten verabschiedet mich der Arzt, und ich bleibe allein im Foyer des Sanatoriums zurück. Schweigend betrachte ich die alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Sie zeigt den Eisbrecher und die Schiffsbesatzung, mit der mein Vater damals loszog, um die Wege für die Versorgungstrupps der Marine freizumachen. Ich erkenne ihn sofort. Er steht ganz vorne. Stolz lächelt er in die Kamera, genau wie die anderen. Eine Gruppe Männer voller Ehr- und Pflichtgefühl. Sie hatten keine Ahnung, wie ihre Reise enden würde.

In den Reihen der Soldaten steht auch ein Mann, der einen altertümlichen Kapitänshut trägt. Er sieht ganz seltsam aus, als würde er gar nicht dazu gehören. Sein Körper ist verschwommen, das Gesicht zur Unkenntlichkeit verzerrt. Ich wische mit dem Daumen darüber, als könnte das die Qualität des Fotos verbessern. Eigenartig. Vielleicht ein Fehler beim Entwickeln oder ein Fleck auf der Linse.

Seufzend stopfe ich das Foto in meine Manteltasche und gehe in Richtung Ausgang. Dieser Ort ist schrecklich. Mich beschleicht das Gefühl, verfolgt zu werden. Schatten, die über das Fensterglas huschen, Stimmen, die flüstern. Ein Schauer jagt mir über den Rücken. Dieses Gefühl habe ich nur, wenn ich meinen Vater besuche. Manchmal frage ich mich, ob er etwas aus dem Krieg mitgebracht hat, das nun diese Flure heimsucht. Aber das ist ein alberner Gedanke. Er ist ein gebrochener Mann. Diese Tatsache ist schlimm genug; da muss ich nicht noch irgendwelche Geister dazu dichten.

In Gedanken versunken verlasse ich das Gebäude und schlendere zur nächsten Busstation. Der Himmel ist grau, das Wetter regnerisch. Herbstwind jagt trockene Blätter über die Straßen und zerrt an meiner Kleidung. Und dennoch entscheide ich mich, zum Pier zu fahren. Ich habe nicht oft die Gelegenheit, salzige Seeluft zu schnuppern.

Der Bus kommt, und ich nehme in der hintersten Reihe Platz. Aus meiner Tasche ziehe ich eine kleine Schachtel hervor. Ein Ort, um Erinnerungen aufzubewahren. Nicht die meinen, sondern die meines Vaters. Bevor ich das alte Foto darin platziere, fällt mein Blick auf einen vergilbten Zeitungsartikel.

Artikel aus dem Jahr 1917:

Etliche Tote nach Angriff auf Eisbrecher – Nur ein Überlebender

Ein grauenvolles Kapitel der Seefahrt: Ein feindlicher Angriff auf einen Eisbrecher der Marine, der eine lebenswichtige Mission erfüllte, um die Wege für Versorgungstrupps freizumachen, forderte Dutzende von Leben.

Während des feindlichen Überfalls verloren zahlreiche Besatzungsmitglieder ihr Leben.