1,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

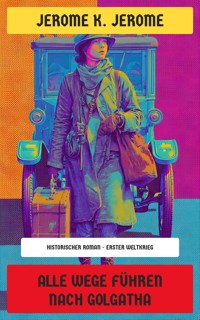

In "Alle Wege führen nach Golgatha" ist ein Bildungsroman, der während des Ersten Weltkriegs spielt. Die Geschichte folgt der an der Cambridge University ausgebildeten Joan Allway, die zunächst Journalistin und dann Krankenwagenfahrerin im Krieg wird. Sie begegnet den unterschiedlichsten Menschen, sammelt neue Erfahrungen und wird mit vielen moralischen Fragen der Zeit konfrontiert. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Alle Wege führen nach Golgatha

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Sie hatte nicht vor, zum Gottesdienst zu bleiben. Die Tür stand einladend offen, und ein Blick ins Innere hatte ihr die Idee gegeben, dass dies ein gutes Motiv sein könnte. „Alte Londoner Kirchen: Ihre sozialen und historischen Verbindungen.“ Es würde leicht sein, Anekdoten über berühmte Leute zu sammeln, die diese Kirchen besucht hatten. Sie könnte eine Serie für eine der religiösen Zeitungen zusammenstellen. Dieses besondere Exemplar versprach außergewöhnliches Material, reich an Gräbern und Denkmälern. Es hatte Charakter, einen Hauch vergangener Zeiten. Sie stellte sich die verschwundenen Gemeinden in ihren gepuderten Perücken und steifen Brokatgewändern vor. Wie malerisch müssen die Hochzeiten gewesen sein, die hier stattgefunden hatten, etwa zur Zeit von Königin Anne oder den frühen Georges. Die Kirche musste schon damals uralt gewesen sein. Mit ihrer Atmosphäre verblasster Pracht, ihren skulpturalen Nischen und dunklen Ecken, den zerfetzten Fahnen, die von der Decke hingen, musste sie eine beeindruckende Kulisse geboten haben. Vielleicht ein historischer Roman im Stil von Thackeray? Sie sah schon ihre Heldin am Arm ihres stolzen alten Soldatenvaters den Gang entlang schreiten. Später, wenn sie sich als Journalistin etabliert hatte, könnte sie darüber nachdenken. Es war noch recht früh. Es würde noch fast eine halbe Stunde dauern, bis die ersten Gläubigen eintreffen würden: gerade genug Zeit, um ein paar Notizen zu machen. Wenn sie sich jemals der Literatur zuwenden würde, dann würde sie sich wohl der realistischen Schule zuwenden, das war ihr klar. Der Rest würde ihr nach ihrem langen Spaziergang von Westminster auch gut tun. Sie würde sich einen abgelegenen Platz in einer der hohen, steifen Kirchenbänke suchen und die Atmosphäre des Ortes auf sich wirken lassen.

Und dann hatte sich die Kirchenbanköffnerin unbemerkt angeschlichen und es für selbstverständlich gehalten, dass sie ihr alles zeigen würde, und sie schien so erfreut und eifrig, dass sie es nicht übers Herz brachte, sie abzuweisen. Eine seltsame kleine alte Dame mit glatter, pfirsichfarbener Haut und weichem weißem Haar, das im schwindenden Zwielicht, das durch die gelben Glasfenster fiel, golden schimmerte. Auf den ersten Blick hielt Joan sie für ein Kind. Auch ihre Stimme klang so absurd kindlich – ansprechend und doch selbstbewusst. Erst als sie den Gang durchquerten, wo das hellere Licht durch die offenen Türen hereinströmte, sah Joan, dass sie sehr alt und gebrechlich war, mit dieser seltsamen geduldigen Haltung, die man von Menschen kennt, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Sie erwies sich als äußerst interessant und voller hilfreicher Informationen. Mary Stopperton hieß sie. Sie hatte ihr ganzes Leben in der Nachbarschaft verbracht, hatte als Mädchen für die Leigh Hunts gearbeitet und Frau Carlyle „geholfen“. Sie hatte große Angst vor dem großen Mann gehabt und sich immer hinter Türen versteckt oder in Ecken gedrängt und angehalten zu atmen, wenn sie befürchtete, ihm auf der Treppe zu begegnen. Bis sie eines Tages, um ihm zu entkommen, in einen Schrank sprang und die Tür hinter sich zuzog, nur um festzustellen, dass es der Schrank war, in dem Carlyle seine Stiefel aufbewahrte. Es kam zu einem heftigen Kampf zwischen den beiden: Sie hielt sich fest an der Tür, während Carlyle ebenso entschlossen war, sie zu öffnen und seine Stiefel zu holen. Es endete damit, dass sie mit zitternden Knien und hochrotem Gesicht entdeckt wurde, und Carlyle sprach sie mit „Frau“ an und bestand darauf zu erfahren, was sie dort tat. Danach verlor sie jede Angst vor ihm. Und er erlaubte ihr sogar mit einem grimmigen Lächeln, gelegentlich mit ihrem Besen und ihrer Kehrschaufel das heilige Arbeitszimmer zu betreten. Dieses Privileg hatte offenbar einen bleibenden Eindruck auf sie gemacht.

„Herr und Frau Carlyle haben sich nicht besonders gut verstanden, oder?“, fragte Joan, die die Gelegenheit witterte, einen erstklassigen Beweis zu erhalten.

„Soweit ich das beurteilen konnte, unterschieden sie sich nicht sonderlich von den meisten von uns“, antwortete die kleine alte Dame. „Du bist noch nicht verheiratet, meine Liebe“, fuhr sie fort und warf einen Blick auf Joans unbedeckte Hand, „aber man muss schon viel Geduld haben, wenn man vierundzwanzig Stunden am Tag mit uns zusammenleben muss. Weißt du, kleine Dinge, die wir ohne nachzudenken tun oder sagen, und kleine Eigenheiten, die wir an uns selbst nicht bemerken, können andere Menschen ständig irritieren.“

„Was ist mit den anderen Leuten, die uns nerven?“, fragte Joan.

„Ja, Liebes, das kann natürlich auch passieren“, stimmte die kleine alte Dame zu.

„Ist er, Carlyle, jemals in diese Kirche gekommen?“, fragte Joan.

Mary Stopperton befürchtete, dass er das nie getan hatte, obwohl die Kirche so nah war. „Und doch war er ein lieber, guter Christ – auf seine Weise“, war Mary Stopperton überzeugt.

„Was meinst du mit ‚auf seine Art‘?“, fragte Joan. Wenn man Froude glauben konnte, konnte es sicherlich nicht die orthodoxe Art gewesen sein.

„Nun, weißt du, meine Liebe“, erklärte die kleine alte Dame, „er hat auf Dinge verzichtet. Er hätte in seiner Kutsche fahren können“ – sie zitierte offenbar die Worte des alten Dieners der Carlyles – „wenn er die Lügen geschrieben hätte, für die die Leute bezahlen, anstatt ihnen die Wahrheit um die Ohren zu hauen.“

„Aber selbst das hätte ihn nicht zu einem Christen gemacht“, argumentierte Joan.

„Das gehört doch dazu, meine Liebe“, beharrte Mary Stopperton. „Für seinen Glauben zu leiden. Ich glaube, Jesus muss ihn dafür gemocht haben.“

Sie hatten mit dem schmalen Streifen Friedhofsgelände zwischen der Südseite der Kirche und Cheyne Walk begonnen. Und dort hatte die kleine Kirchenbanköffnerin ihr das Grab von Anna gezeigt, der späteren Frau Spragg. „Die sich lange gegen die Ehe gewehrt und über ihr Geschlecht hinausgewachsen war und unter ihrem Bruder mit Waffen und in Männerkleidung auf einem Flaggschiff gegen die Franzosen gekämpft hatte.“ Ebenso wie von Mary Astell, ihrer Zeitgenossin, die einen temperamentvollen „Essay zur Verteidigung des schönen Geschlechts“ geschrieben hatte. Es gab also schon in den Tagen von Pope und Swift eine Frauenwahlrechtsbewegung.

Als sie ins Innere zurückkehrte, hatte Joan das Cheyne-Denkmal gebührend bewundert, aber sie konnte ihre Belustigung vor dem Grab von Frau Colvile nicht verbergen, die der Bildhauer als etwas ungeduldige Dame dargestellt hatte, die sich weigerte, auf den Tag der Auferstehung zu warten, sondern sich aus ihrem Sarg drängte und in ihrem Leichentuch in den Himmel aufbrach. Joan blieb vor dem Dacre-Denkmal stehen und fragte sich, ob der Schauspieler dieses Namens, der in Australien Selbstmord begangen hatte und dessen Londoner Adresse, wie sie sich erinnerte, Dacre House gleich um die Ecke gewesen war, ein Nachkomme dieser Familie war; wenn ja, würde das ihrem Artikel einen aktuellen Touch verleihen. Sie hatte sich nun endgültig entschlossen, ihn zu schreiben. Aber Mary Stopperton konnte ihr keine Auskunft geben. Sie waren in der Kapelle von Sir Thomas More gelandet. Auch er hatte „Dinge aufgegeben“, darunter seinen Kopf. Mary Stopperton, die auf der Seite von Pater Morris stand, war jedoch überzeugt, dass er ihn inzwischen zurückerhalten hatte und dass er zusammen mit den Überresten seiner Gebeine in dem Grab vor ihnen ruhte.

Dort hatte die kleine Kirchenöffnerin sie zurückgelassen, um den Frühankömmlingen ihre Plätze zu zeigen, und Joan hatte eine abgelegene Bank gefunden, von der aus sie die ganze Kirche überblicken konnte. Die Gemeinde bestand hauptsächlich aus armen Leuten, hier und da mit ein paar verblassten Vornehmen. Sie schienen zu diesem Ort zu passen. Die Dämmerung verschwand, und ein schnaufender alter Mann schlurfte herum und zündete das Gas an.

Es war alles so schön und beruhigend. Religion hatte sie noch nie angesprochen. Der nüchterne Gottesdienst in der kahlen, kalten Kapelle, wo sie als Kind mit den Füßen geschaukelt und gegähnt hatte, hatte sie nur abgestoßen. Sie erinnerte sich an ihren Vater, der in seiner Sonntagskleidung unnahbar und ehrfurchtgebietend wirkte, als er den Opferkorb herumreichte. Ihre Mutter, immer verschleiert, saß neben ihr, eine dünne, große Frau mit leidenschaftlichen Augen und unruhigen Händen; die Frauen waren meist übertrieben gekleidet, und die glatten, wohlhabenden Männer versuchten, demütig zu wirken. In der Schule und in Girton hatte die Kapelle, die sie nicht öfter besucht hatte, als sie musste, dieselbe Atmosphäre der kalten Zwanghaftigkeit gehabt. Aber hier war Poesie. Sie fragte sich, ob Religion vielleicht doch ihren Platz in der Welt haben könnte – zusammen mit den anderen Künsten. Es wäre schade, wenn sie aussterben würde. Es schien nichts zu geben, was ihren Platz einnehmen könnte. All diese schönen Kathedralen, diese lieben kleinen alten Kirchen, die seit Jahrhunderten der Mittelpunkt der Gedanken und Sehnsüchte der Menschen waren. Die Lichter des Hafens, die das unruhige Wasser ihres Lebens erhellten. Was sollte man mit ihnen machen? Man konnte sie kaum aus öffentlichen Mitteln als bloße Erinnerungsstücke an die Vergangenheit erhalten. Außerdem gab es zu viele davon. Die Steuerzahler würden natürlich murren. Als Rathäuser, Versammlungsräume? Die Idee war undenkbar. Das wäre wie eine Vorstellung von Barnums Zirkus im Kolosseum in Rom. Ja, sie würden verschwinden. Allerdings, so dachte sie froh, nicht zu ihren Lebzeiten. In den Städten würde der Platz für andere Gebäude gebraucht werden. Hier und da würde man einige langsam verfallende Exemplare stehen lassen, die ihren Platz neben den feudalen Burgen und ummauerten Städten des Kontinents einnehmen würden: zur Freude der amerikanischen Touristen und als Lehrbuch für Antiquare. Schade! Ja, aber aus ästhetischer Sicht war es auch schade, dass die Haine des antiken Griechenlands abgeholzt und mit Johannisbeersträuchern bepflanzt worden waren, dass ihre Altäre verstreut worden waren, dass die Steine der Isis-Tempel den Fischern des Nils als Unterschlupf dienten und dass sich über den verschütteten Heiligtümern Mexikos das Korn im Wind wiegte. All diese toten Wahrheiten, die von Zeit zu Zeit die lebendige Welt belastet hatten. Jede musste zu ihrer Zeit beseitigt werden.

Und doch war es eine tote Wahrheit: dieser leidenschaftliche Glaube an einen persönlichen Gott, der alles zum Besten geordnet hatte, an den man sich um Trost und Hilfe wenden konnte. Könnte das nicht eine ebenso gute Erklärung für das Geheimnis sein, das uns umgibt, wie jede andere? Es war so universell gewesen. Sie wusste nicht mehr genau, wo, aber irgendwo war ihr eine Analogie begegnet, die sie stark beeindruckt hatte. „Die Tatsache, dass ein Mensch Durst verspürt – auch wenn er gerade durch die Sahara wandert –, beweist, dass es irgendwo auf der Welt Wasser gibt.“ Könnte nicht der Erfolg des Christentums bei der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ein Beweis für seine Richtigkeit sein? Die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Waren nicht alle menschlichen Bedürfnisse in diesem einen umfassenden Versprechen enthalten: das verzweifelte Bedürfnis des Menschen, davon überzeugt zu sein, dass hinter all dem scheinbaren Durcheinander eine liebende Hand zum Guten führt; das Bedürfnis der Seele in ihrer Einsamkeit nach Gemeinschaft, nach Stärkung; das Bedürfnis des Menschen in seiner Schwäche nach der gütigen Gnade menschlicher Sympathie, nach menschlichem Vorbild.

Und dann, wie es das Schicksal so wollte, war die erste Lektion ausgerechnet die Geschichte von Jona und dem Wal. Ein halbes Dutzend schockierter Gesichter drehten sich plötzlich zu ihr um und sagten Joan, dass sie irgendwann während dieser spannenden Geschichte unbewusst gelacht haben musste. Zum Glück war sie allein in der Kirchenbank, und als sie spürte, wie sie rot wurde, drängte sie sich in die hinterste Ecke und zog ihren Schleier herunter.

Nein, das musste weg. Eine Religion, die von erwachsenen Männern und Frauen im zwanzigsten Jahrhundert feierlich verlangte, dass sie mit ehrfürchtiger Ehrfurcht einer prähistorischen Ausgabe von „Grimm's Märchen“ lauschen sollten, darunter Noah und seine Arche, die Abenteuer von Samson und Delilah, die Gespräche zwischen Bileam und seinem Esel, und gipfelnd in dem, was, wenn es nicht so entsetzlich böse wäre, die komischste Idee von allen wäre: die Vorstellung einer aufwendig organisierten Hölle, in die der Gott der Christen seine Geschöpfe für alle Ewigkeit stürzte! Was hätte eine solche Religion der Welt der Zukunft gebracht?

Sie musste mechanisch gekniet und gestanden haben, denn der Gottesdienst war zu Ende. Auf der Kanzel stand ein älterer, uninteressant aussehender Mann mit einem lästigen Husten. Aber ein Satz, den er fallen gelassen hatte, hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Einen Moment lang konnte sie sich nicht daran erinnern, dann fiel es ihr wieder ein: „Alle Wege führen nach Golgatha.“ Das kam ihr ziemlich gut vor. Vielleicht würde es sich lohnen, ihm zuzuhören. „Früher oder später“, sagte er, „stehen wir alle vor der Wahl zwischen zwei Wegen: entweder dem Weg, der zum Erfolg führt, zur Befriedigung unserer Wünsche, zur Ehre und Anerkennung unserer Mitmenschen – oder dem Weg nach Golgatha.“

Und dann hatte er sich in einem Labyrinth von Details verloren. Der Handwerker, der vielleicht davon träumte, ein Whiteley zu werden, und sich entscheiden musste, ob er weitermachen oder für immer in der kleinen Werkstatt bleiben sollte. Der Staatsmann – sollte er an seinem Glauben festhalten und den Verlust seiner Popularität in Kauf nehmen oder seinem Gott abschwören und ins Kabinett eintreten? Der Künstler, der Schriftsteller, der einfache Arbeiter – es gab zu viele von ihnen. Ein paar gut gewählte Beispiele hätten gereicht. Und dann dieser nervige Husten!

Und doch war er immer wieder fesselnd. In seiner Blütezeit, so empfand Joan, musste er ein großartiger Prediger gewesen sein. Selbst jetzt, altersschwach und keuchend, war er zu Momenten der Anziehungskraft und Beredsamkeit fähig. Die Passage, in der er den Garten Gethsemane beschrieb. Das schöne Jerusalem, nur durch die Schatten eines Gegenstandes oder Lebewesens vor uns verborgen. So leicht, dorthin zurückzukehren. Sein sanftes Licht, das durch die Bäume scheint und uns winkt; seine Stimmen, die sich durch die Stille zu uns drängen und uns von seinen wohlbekannten Wegen, seinen angenehmen Orten, seinen offenen Türen, Freunden und Angehörigen, die auf uns warten, flüstern. Und darüber der felsige Kalvarienberg: und auf seinem Gipfel, klar vor dem sternenklaren Himmel, das kalte, dunkle Kreuz. „Vielleicht nicht für uns die blutenden Hände und Füße, aber für all die bitteren Tränen. Unser Golgatha mag ein sehr kleiner Hügel sein im Vergleich zu den Bergen, auf denen Prometheus litt, aber für uns ist er steil und einsam.“

Da hätte er aufhören sollen. Das wäre ein guter Schluss gewesen. Aber es schien, als wolle er noch etwas sagen. Selbst den Sündern ruft Golgatha zu sich. Selbst Judas – selbst ihm waren die Tore des lebensspendenden Gartens von Gethsemane nicht verschlossen geblieben. „Mit seinen dreißig Silberlingen hätte er sich davonschleichen können. In einer fernen, überfüllten Stadt des Römischen Reiches hätte er unbekannt und vergessen leben können. Das Leben hatte noch seine Freuden, seine Belohnungen. Auch ihm war die Wahl gegeben worden. Die dreißig Silberstücke, die ihm so viel bedeutet hatten! Er wirft sie seinen Verführern vor die Füße. Sie wollten sie nicht zurücknehmen. Er stürmt hinaus und erhängt sich. Schande und Tod. Mit seinen eigenen Händen wird er sein Kreuz bauen, niemand wird ihm helfen. Auch er – sogar Judas – steigt auf seinen Kalvarienberg. Er tritt in die Gemeinschaft derer ein, die seit jeher diesen steinigen Weg gegangen sind.

Joan wartete, bis die letzte Gemeinde, die letzte Gemeinde, verschwunden war, und schloss sich dann der kleinen Kirchenöffnerin an, die darauf wartete, die Türen zu schließen. Joan fragte sie, was sie von der Predigt gehalten habe, aber Mary Stopperton, die ein wenig schwerhörig war, hatte sie nicht gehört.

„Der Inhalt war ganz gut“, sagte Joan zu ihr. „Alle Wege führen zum Kalvarienberg. Die Idee ist, dass für uns alle eine Zeit kommt, in der wir uns entscheiden müssen. Ob wir wie dein Freund Carlyle “Dinge aufgeben„ werden, um unseres Glaubens willen. Oder ob wir uns für die Kutsche und die Pferde entscheiden.“

Mary Stopperton lachte. „Er hat vollkommen Recht, meine Liebe“, sagte sie. „Dieser Moment scheint tatsächlich zu kommen, und es ist so schwer. Man muss beten und beten und beten. Und selbst dann schaffen wir es nicht immer.“ Sie berührte mit ihren kleinen, verschrumpelten Fingern Joans zarte, weiße Hand. „Aber du bist so stark und mutig“, fuhr sie mit einem weiteren kleinen Lachen fort. „Für dich wird es nicht so schwer sein.“

Erst als sie schon auf dem Heimweg war, musste Joan über Mary Stoppertons wörtliche Auslegung des Arguments lächeln. Sie erinnerte sich, dass sie in diesem Moment von einem Schatten der Angst überkommen worden war.

Mary Stopperton kannte den Namen des Predigers nicht. Es war durchaus üblich, dass dort, vor allem abends, Ersatzprediger auftraten. Joan hatte darauf bestanden, ihr einen Schilling zu geben, und sich ihre Adresse notiert, da sie instinktiv das Gefühl hatte, dass die kleine alte Frau aus journalistischer Sicht „nützlich sein könnte“.

Sie gab ihr die Hand, wandte sich nach Osten und wollte zum Sloane Square gehen, um dort den Bus zu nehmen. An der Ecke Oakley Straße holte sie ihn ein. Er war offensichtlich fremd in der Gegend und spähte durch seine Brille, um den Namen der Straße zu lesen; und Joan erblickte sein Gesicht im Schein einer Gaslaterne.

Und plötzlich wurde ihr klar, dass sie dieses Gesicht kannte. In der schwach beleuchteten Kirche hatte sie ihn nicht klar gesehen. Er schaute immer noch nach oben. Joan warf ihm einen weiteren Blick zu. Ja, sie hatte ihn schon einmal gesehen. Er hatte sich sehr verändert, war ganz anders, aber sie war sich sicher. Es war lange her. Sie musste noch ein Kind gewesen sein.

KAPITEL II

Eine von Joans frühesten Erinnerungen war das Bild von sich selbst, wie sie vor dem hohen Standspiegel im Ankleidezimmer ihrer Mutter stand. Ihre Kleider lagen weit verstreut, dort, wo sie sie hingeworfen hatte; sie hatte nicht mehr einen Fetzen Stoff am Leib. Sie musste noch sehr klein gewesen sein, denn sie konnte sich daran erinnern, wie sie nach oben geschaut und hoch über ihrem Kopf die beiden golden glänzenden Knöpfe gesehen hatte, mit denen der Spiegel am Rahmen befestigt war. Plötzlich tauchte aus dem oberen Teil des Spiegels ein erschrecktes rotes Gesicht auf. Es schwebte einen Moment lang dort und zeigte nacheinander verschiedene Ausdrucksformen: zuerst fassungsloses Erstaunen, dann schockierte Empörung und schließlich gerechter Zorn. Und dann schwirrte es auf sie herab, und das Bild im Spiegel verwandelte sich in ein Durcheinander aus kleinen nackten Armen und Beinen, vermischt mit grünen Baumwollhandschuhen und violetten Haarnadeln.

„Du kleiner Teufel!“, schrie Frau Munday – ihre empörten Gefühle übertrieben vielleicht ihre wahren Empfindungen. „Was machst du da?“

„Geh weg. Ich schaue mich selbst an“, erklärte Joan und kämpfte wütend darum, den Spiegel zurückzubekommen.

„Aber wo sind deine Kleider?“, wunderte sich Frau Munday.

„Ich habe sie ausgezogen“, erklärte Joan. Eine Information, die alles in allem eigentlich überflüssig schien.

„Aber kannst du dich nicht sehen, du böses Kind, ohne dich nackt auszuziehen, wie du geboren wurdest?“

„Nein“, behauptete Joan standhaft. „Ich hasse Kleider.“ Tatsächlich hasste sie sie nicht, selbst in diesen frühen Tagen. Im Gegenteil, eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen war es, sich zu verkleiden. Dieser plötzliche überwältigende Wunsch, die Wahrheit über sich selbst zu erfahren, war eine neue Laune.

„Ich wollte mich selbst sehen. Kleider sind nicht ich“, war alles, was sie sagen wollte oder konnte; und Frau Munday hatte den Kopf geschüttelt und offen zugegeben, dass es Dinge gab, die sie nicht verstand, und dass Joan eines davon war; und es war ihr, teils mit Gewalt, teils mit Überredungskunst, gelungen, Joan wieder das Aussehen eines christlichen Kindes zu geben.

Es war Frau Munday, die arme Seele, die ganz unbewusst den Samen des Zweifels in Joans Kopf gesät hatte. Frau Mundays Gott war aus Joans Sicht eine höchst widerwärtige Person. Er redete viel – oder besser gesagt, Frau Munday redete für ihn – über seine Liebe zu kleinen Kindern. Aber es schien, als würde er sie nur lieben, wenn sie brav waren. Joan machte sich keine Illusionen über sich selbst. Wenn das Seine Bedingungen waren, dann würde er ihr, soweit sie das sehen konnte, nicht viel nützen. Außerdem, wenn er ungezogene Kinder hasste, warum schuf er sie dann so? Nach einer vorsichtigen Schätzung kam gut die Hälfte von Joans Bosheit, so schien es ihr, von selbst. Nimm zum Beispiel diese Selbstuntersuchung vor dem Standspiegel. Die Idee war ihr einfach so gekommen. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass das böse sein könnte. Wenn es, wie Frau Munday erklärt hatte, der Teufel war, der ihr das eingeflüstert hatte, was bedeutete es dann, dass Gott dem Teufel erlaubte, kleine Mädchen zu unanständigen Dingen zu überreden? Gott konnte doch alles tun. Warum vernichtete er den Teufel nicht? Joan fand das gemein, wie man es auch drehte und wendete. Ein kleines Mädchen ganz allein mit dem Teufel kämpfen zu lassen! Und dann wütend zu werden, weil der Teufel gewonnen hatte! Joan begann, Frau Mundays Gott von ganzem Herzen zu verabscheuen.

Im Nachhinein war es leicht zu lächeln, aber die Qualen vieler Nächte, in denen sie stundenlang wach gelegen hatte und mit ihren kindlichen Ängsten gekämpft hatte, hatten ein brennendes Gefühl der Wut in Joans Herz hinterlassen. Die arme verwirrte Frau Munday, die die ewige Verdammnis der Bösen predigte – die sie geliebt hatte, die nur ihre Pflicht tun wollte, die keine Schuld trug. Aber dass eine Religion, die Unschuldigen solches Leid zufügen konnte, immer noch gepredigt wurde, vom Staat unterstützt! Dass ihre gebildeten Anhänger nicht mehr an eine physische Hölle glaubten, dass ihre fortgeschritteneren Geistlichen sich zu einem Schweigegelübde zu diesem Thema verpflichtet hatten, war keine Antwort. Die große Masse des Volkes war ungebildet. Das offizielle Christentum in jedem Land predigte immer noch die ewige Qual der Mehrheit der Menschheit als einen wohlüberlegten Teil des Plans des Schöpfers. Kein Mächtiger dieser Welt war mutig genug gewesen, sich zu erheben und dies als Beleidigung seines Gottes anzuprangern. Wenn man älter wurde, schenkte die gütige Mutter Natur, die stets bestrebt war, die selbst auferlegten Lasten ihrer törichten Brut zu erleichtern, einem Vergesslichkeit und Gefühllosigkeit. Der zum Tode Verurteilte verdrängt den Gedanken an den Galgen so lange wie möglich: Er isst, schläft und scherzt sogar. Die Seele des Menschen wird dickhäutig. Aber die Kinder! Ihr empfindliches Gehirn ist jedem grausamen Atemzug ausgesetzt. Ihnen sind keine philosophischen Zweifel erlaubt. Keine gelehrten Disputationen über das Verhältnis zwischen dem Wörtlichen und dem Allegorischen, um ihre rasenden Ängste zu lindern. Wie viele Millionen kleine weißgesichtige Gestalten, verstreut über das christliche Europa und Amerika, starrten jede Nacht in eine Vision schwarzen Grauens; wie viele Millionen kleine Hände krallten sich wild an die Bettdecken. Die Gesellschaft zur Verhütung von Kindesmisshandlung hätte, wenn sie ihre Pflicht getan hätte, den Erzbischof von Canterbury längst vor Gericht gestellt.

Natürlich würde sie in die Hölle kommen. Als besondere Geste hatte ihr ein großzügiger Verwandter zu ihrem siebten Geburtstag eine Ausgabe von Dantes „Inferno” mit Illustrationen von Doré geschenkt. Daraus konnte sie sich eine Vorstellung davon machen, wie ihre Ewigkeit wohl aussehen würde. Und Gott saß die ganze Zeit oben in seinem Himmel, umgeben von einer herrlichen Schar lobpreisender Engel, und beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Ihr Mut bewahrte sie vor der Verzweiflung. Trotz kam ihr zu Hilfe. Er solle sie doch in die Hölle schicken! Sie würde nicht zu ihm beten und sich bei ihm entschuldigen. Er war ein böser Gott. Ja, das war er: ein grausamer, böser Gott. Und eines Nachts sagte sie ihm das auch ins Gesicht.

Es war ein ziemlich anstrengender Tag gewesen, selbst für eine so vielbeschäftigte Sünderin wie die kleine Joan. Es war Frühling, und sie waren aufs Land gefahren, damit ihre Mutter sich erholen konnte. Vielleicht lag es an der Jahreszeit: Die Lebensgeister erwachten und man fühlte sich, wie man so schön sagt, „zu groß für seine Stiefel“. Eine gefährliche Zeit des Jahres. Nach dem Motto „Vorsicht ist besser als Nachsicht“ hatte Frau Munday es sich zur Gewohnheit gemacht, Joan im April und Mai eine kühlende Mischung zu verabreichen, aber dieses Mal hatte sie leider vergessen, sie mitzunehmen. Joan, eher zum Arbeiten als zum Ausgehen gekleidet und ohne Schuhe oder Strümpfe, hatte sich heimlich die Treppe hinuntergeschlichen: Etwas schien sie zu rufen. Leise – „wie eine Diebin in der Nacht“, um Frau Mundays Metapher zu verwenden – hatte sie die schweren Riegel zurückgeschoben, sich den tausend Kreaturen des Waldes angeschlossen, getanzt und gesprungen und geschrien, sich kurz gesagt eher wie eine heidnische Nymphe als wie ein glückliches englisches Kind verhalten. Sie war, wie sie glaubte, unbemerkt ins Haus zurückgekehrt, zweifellos mit Hilfe des Teufels, und hatte ihre nassen Kleider unten in einer mächtigen Truhe versteckt. Mit betrügerischem Herzen hatte sie Frau Munday mit verschlafener Stimme aus dem Bett zugerufen und vor dem Frühstück, von misstrauischen Fragen bedrängt, eine vorsätzliche Lüge erzählt. Später am Vormittag, während eines Streits mit einem lebhaften jungen Schwein, das bereit war, Rotkäppchen zu spielen, soweit es darum ging, Dinge aus einem Korb zu essen, aber keine Nachtmütze tragen wollte, hatte sie ein böses Wort benutzt. Am Nachmittag hätte sie den einzigen Sohn und Erben des Bauern „töten können“. Sie hatten sich gestritten. In einem dieser traurigen Momente, in denen sie von den höheren christlichen Werten abkam, zu denen Satan sie immer verleitete, hatte sie ihn geschubst, und er war kopfüber in den Pferdeteich gefallen. Der Grund, dass er nicht dort liegen geblieben war und ertrunken, sondern aufgestanden war und zurück zum Haus gelaufen war, wobei er so laut geschrien hatte, dass er die sieben Schläfer hätte wecken können, war, dass Gott, der über kleine Kinder wacht, dafür gesorgt hatte, dass der Vorfall auf der Seite des Teiches passiert war, wo es flach war. Wäre der Streit am gegenüberliegenden Ufer passiert, wo das Wasser viel tiefer war, hätte Joan höchstwahrscheinlich einen Mord auf dem Gewissen gehabt. Joan kam es so vor, als hätte Gott, allmächtig und allwissend, bei der Auswahl des Ortes so sorgfältig vorgegangen, dass er den Streit genauso gut hätte verhindern können. Warum konnte der kleine Bengel nicht durch den Obstgarten zurück von der Schule geführt werden, was viel kürzer war, anstatt um den Hof herum, wo er ihr in einem Moment begegnete, in dem sie, gelinde gesagt, etwas gereizt war? Und warum hatte Gott ihm erlaubt, sie „Carrots“ zu nennen? Dass Joan es so formulierte, anstatt auf die Knie zu fallen und dem Herrn dafür zu danken, dass er sie vor einem Verbrechen bewahrt hatte, war ein Beweis für ihre angeborene böse Veranlagung. Am Abend kam es zum Höhepunkt. Kurz vor dem Schlafengehen hatte sie den alten Kuhhirten George ermordet. Praktisch gesehen hätte sie genauso gut William Augustus früher am Tag ertränken können. Es schien eine dieser Sachen zu sein, die einfach passieren mussten. Herr Hornflower lebte zwar noch, aber das war nicht Joans Schuld. Joan stand in ihrem weißen Nachthemd neben ihrem Bett, alles um sie herum strahlte Unschuld und Tugend: die makellose Bettwäsche, die Chintzvorhänge, die weißen Hyazinthen auf der Fensterbank, Joans Bibel, ein Geschenk von Tante Susan, ihr Gebetbuch, schön in Kalbsleder gebunden, ein Geschenk von Großvater, auf ihrem kleinen Tisch; Frau Munday in Abendkleid und mit einer Kamee-Brosche (blassrot mit weißem Relief eines Grabes und einer Trauerweide), die sie zum Andenken an den verstorbenen Herrn Munday trug – Joan stand aufrecht da, mit blassem, leidenschaftlichem Gesicht, trotzte all diesen Hilfsmitteln der Rechtschaffenheit und hatte Herrn Hornflower bewusst den Tod gewünscht. Es war der alte George Hornflower, der sie an diesem Morgen im Wald gesehen hatte, ohne dass sie ihn bemerkt hatte. Der mürrische alte George hatte das böse Wort gehört, mit dem sie das Schwein verflucht hatte, und hatte William Augustus getroffen, als er aus dem Teich kam. Sie hätte Herrn George Hornflower, dem bescheidenen Werkzeug der Vorsehung, der ihr zur möglichen Erlösung verhalf, dankbar sein müssen. Stattdessen hatte sie Frau Munday diese schrecklichen Worte ins Gesicht geschleudert:

„Ich wünschte, er wäre tot!“

„Der, der in seinem Herzen ...“ – dafür gab es Verse und Kapitel. Joan war eine Mörderin. Was Joan betraf, hätte sie genauso gut ein Tranchiermesser nehmen und Deacon Hornflower ins Herz stechen können.

Joans Gebete in dieser Nacht, begleitet von Frau Mundays Schluchzen, klangen hoffnungslos und unwirklich. Frau Mundays Kuss war kalt.

Wie lange Joan auf ihrem kleinen Bett lag und sich hin und her wälzte, konnte sie nicht sagen. Irgendwann mitten in der Nacht, so kam es ihr vor, überkam sie eine Raserei. Sie warf die Bettdecke zurück und sprang auf. Es ist schwierig, auf einer Federmatratze zu stehen, aber Joan hielt das Gleichgewicht. Natürlich war Er mit ihr im Zimmer. Gott war überall und beobachtete sie. Sie konnte deutlich sein gleichmäßiges Atmen hören. Von Angesicht zu Angesicht sagte sie ihm, was sie von ihm hielt. Sie sagte ihm, er sei ein grausamer, böser Gott.

Es gibt keine Victoria-Kreuze für Sünder, sonst hätte die kleine Jeanne in dieser Nacht sicherlich eines verdient. Es war nicht mangelnde Vorstellungskraft, die ihr Mut gab. Gott und sie allein in der Dunkelheit. Er mit allen Kräften des Universums hinter sich. Er bewaffnet mit seinen ewigen Qualen und Strafen, und die achtjährige Joan: das Geschöpf, das er nach seinem Ebenbild geschaffen hatte, das er quälen und vernichten konnte. Die Hölle gähnte unter ihr, aber es musste gesagt werden. Jemand musste es ihm sagen.

„Du bist ein böser Gott“, sagte Jeanne zu ihm. „Ja, das bist du. Ein grausamer, böser Gott.“

Und dann, damit sie nicht sehen konnte, wie sich die Wände des Raumes vor ihr öffneten, damit sie nicht das wilde Lachen der tausend Teufel hörte, die kamen, um sie wegzutragen, warf sie sich zu Boden, verbarg ihr Gesicht im Kissen, ballte die Hände zu Fäusten und wartete.

Und plötzlich ertönte ein Lied. Es war etwas, das Joan noch nie zuvor gehört hatte. So klar und laut und nah, dass die ganze Nacht von Harmonie erfüllt schien. Es versank in einem zärtlichen, sehnsüchtigen Schrei, der vor leidenschaftlichem Verlangen pochte, und dann stieg es wieder in aufregender Ekstase auf: ein Lied der Hoffnung, des Sieges.

Joan schlich zitternd aus ihrem Bett und zog die Jalousie beiseitesprechen. Es war nichts zu sehen außer den Sternen und den dunklen Umrissen der Hügel. Aber immer noch erfüllte dieses Lied die Luft mit seiner wilden, triumphierenden Melodie.

Jahre später, als sie die Ouvertüre zu „Tannhäuser“ hörte, kam ihr die Erinnerung an diese Nacht zurück. Durch die wahnsinnigen satanischen Dissonanzen hindurch konnte sie, mal leise, mal triumphierend, den Marsch der Pilger hören. So hörte man durch die schrillen Dissonanzen der Welt das Lied des Lebens. Durch die dunklen Zeitalter der wilden Kindheit der Menschheit, durch die Jahrhunderte des Blutvergießens und des Grauens, durch die dunklen Zeiten der Tyrannei und des Aberglaubens, durch Unrecht, Grausamkeit und Hass, ohne Rücksicht auf Untergang, ohne Rücksicht auf den Tod, immer noch der Gesang der Nachtigall: „Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wir werden ein Nest bauen. Wir werden unsere Brut aufziehen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das Leben wird nicht sterben.“

Joan kroch zurück ins Bett. Ein neues Wunder war in ihr erwacht. Und von dieser Nacht an begann Joans Glaube an Frau Mundays Gott zu schwinden, wobei die Umstände ihr dabei halfen.

Zunächst einmal war da das große Ereignis, zur Schule zu gehen. Sie war froh, von zu Hause wegzukommen, einem riesigen, streng möblierten Haus in einem wohlhabenden Vorort von Liverpool. Ihre Mutter war, seit sie sich erinnern konnte, bettlägerig gewesen und hatte ihr Zimmer bis zum Nachmittag selten verlassen. Ihren Vater, den Besitzer einer großen Maschinenfabrik, sah sie in der Regel nur zum Abendessen, wenn sie zum Dessert herunterkam. Als sie noch ganz klein war, bevor ihre Mutter krank wurde, war das anders gewesen. Damals hatte sie mehr Zeit mit den beiden verbracht. Sie hatte vage Erinnerungen daran, wie ihr Vater mit ihr gespielt hatte, indem er sich wie ein Bär verhielt und sie hinter dem Sofa anknurrte. Und dann packte er sie und umarmte sie, und sie lachten beide, während er sie in die Luft warf und wieder auffing. Er hatte so groß und gut aussehend ausgesehen. Während ihrer ganzen Kindheit hatte sie den Wunsch gehabt, diese Tage wieder aufleben zu lassen, in die Luft zu springen und ihre Arme um seinen Hals zu legen. Sie hätte ihn von ganzem Herzen lieben können, wenn er sie nur gelassen hätte. Einmal hatte sie, auf der Suche nach einer Erklärung, Frau Munday ein wenig ihr Herz ausgeschüttet. Es sei Enttäuschung, meinte Frau Munday, dass sie kein Junge gewesen sei, und damit müsse sich Joan zufrieden geben. Vielleicht hatte auch die Krankheit ihrer Mutter dazu beigetragen, ihn traurig zu machen. Oder vielleicht war es bloß Temperament, wie sie sich später einredete, für das sie beide verantwortlich waren. Diese kleinen Tricks der Schmeichelei, der Zärtlichkeit, der Eigensinnigkeit, mit denen andere Mädchen sich so erfolgreich in ein warmes Nest gemütlicher Zuneigung schlängelten: Sie hatte sie nie anwenden können. Hinter ihrer Selbstsicherheit verbarg sich eine Schüchternheit, eine unüberwindliche Zurückhaltung, die sie immer daran gehindert hatte, ihre Gefühle zu zeigen. Das hatte sie zweifellos von ihm geerbt. Vielleicht würde eines Tages zwischen ihnen die Barriere fallen, deren Stärke gerade in ihrer Schwäche, ihrer Ungreifbarkeit zu liegen schien.

Und dann, während der Semesterferien, als sie mit immer mehr eigenen Ideen und Ansichten nach Hause kam, hatte sie sich so oft in einem Konflikt mit ihm wiedergefunden. Sein strenger Puritanismus stand im krassen Gegensatz zu all ihrer Begeisterungsfähigkeit. Wenn sie mit ihm diskutierte, hätte sie fast glauben können, einem seiner Cromwell-Vorfahren zuzuhören, der von den Toten auferstanden war. Es hatte Streit zwischen ihm und seinen Arbeitern gegeben, und Joan hatte sich auf die Seite der Männer gestellt. Er war nicht wütend auf sie gewesen, sondern kalt und verächtlich. Und doch, trotz allem, wenn er nur ein Zeichen gegeben hätte! Sie wollte sich weinend in seine Arme werfen und ihn schütteln – ihn dazu bringen, auf ihre Weisheit zu hören, während sie auf seinem Schoß saß und ihre Hände um seinen Hals schlang. Er war nicht wirklich intolerant und dumm. Das hatte er bewiesen, indem er sie auf eine Schule der Church of England gehen ließ. Ihre Mutter hatte keinen Wunsch geäußert. Er war es gewesen, der diese Schule ausgewählt hatte.

Vor ihrer Mutter hatte sie immer etwas Angst gehabt, da sie nie wusste, wann die Stimmung leidenschaftlicher Zuneigung einer kalten Abneigung weichen würde, die fast wie Hass wirkte. Vielleicht war es gut für sie gewesen, sagte sie sich später, diese einsame, unbegleitete Kindheit. Sie hatte sie gezwungen, selbst zu denken und zu handeln. In der Schule profitierte sie davon. Selbstständig, selbstbewusst, originell, Führungsqualitäten waren ihr in die Wiege gelegt. Die Natur hatte ihr geholfen. Nirgendwo herrscht ein junges Mädchen aufgrund ihrer Schönheit so uneingeschränkt wie unter Gleichaltrigen. Joan gewöhnte sich bald daran, dass man ihr die Stiefel an- und auszog; alle ihre Wünsche wurden von eifrigen Dienern erfüllt, die sich um dieses Privileg stritten. Mit einem Befehl, mit ein paar Worten ihrer Aufmerksamkeit konnte sie ein kleines, sie verehrendes Mädchen für den Rest des Tages überglücklich machen, während ihr Missfallen Tränen und unterwürfige Bitten um Vergebung zur Folge hatte. Die Verehrung verdarb sie nicht, sondern half ihr, sich zu entwickeln. Sie akzeptierte sie von Anfang an als Teil der Ordnung der Dinge. Ihr war Macht gegeben worden. Es war ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie diese nicht willkürlich zu ihrer eigenen Befriedigung einsetzte. Keine gewissenhafte junge Königin hätte bei der Verteilung ihrer Gunstbezeugungen vorsichtiger sein können – dass sie zur Ermutigung der Verdienten und zur Belohnung der Tugend dienen sollten; sparsamer mit ihren Stirnrunzeln, die sie sich für die Korrektur von Fehlern aufsparte.

In Girton musste sie sich ihre Position eher durch Willenskraft und Intelligenz erkämpfen. Dort herrschte mehr Konkurrenz. Joan begrüßte dies, da es ihr Leben spannender machte. Aber selbst dort war ihre Schönheit keineswegs zu verachten. Kluge, brillante junge Frauen, die es gewohnt waren, alle Widerstände mit rhetorischem Glanz beiseite zu schieben, saßen zu ihrer Verärgerung schweigend vor ihr und hörten ihr weniger zu, als dass sie sie ansahen. Das verwirrte sie eine Zeit lang. Denn die klassischen Gesichtszüge und die attraktive Ausstrahlung eines Mädchens haben doch sicher nichts mit dem Wert ihrer politischen Ansichten zu tun? Bis eine von ihnen zufällig entdeckte, dass dies doch der Fall ist.

„Nun, was denkt die Schönheit darüber?“, hatte diese gefragt und gelacht. Sie war gerade am Ende einer Diskussion angelangt, als Joan den Raum verließ. Und dann pfiff sie leise und lang, weil sie das Gefühl hatte, der Erklärung auf die Spur gekommen zu sein. Was denkt die Schönheit, diese geheimnisvolle Kraft, die seit Anbeginn der Welt die Welt regiert, was denkt sie? Stumm, passiv, in der Regel übt sie ihren Einfluss unbewusst aus. Aber wenn sie intelligent und aktiv würde! Ein Philosoph hat von dem enormen Einfluss geträumt, den ein Dutzend aufrichtiger Männer ausüben könnten, wenn sie gemeinsam handeln würden. Angenommen, ein Dutzend der schönsten Frauen der Welt würden sich zu einer Liga zusammenschließen! Joan fand sie spät am Abend noch immer darüber diskutierend.

Ihre Mutter war während ihres letzten Semesters plötzlich gestorben, und Joan war eilig zurückgekehrt, um an der Beerdigung teilzunehmen. Als sie nach Hause kam, war ihr Vater nicht da. Joan zog ihre staubigen Reisekleider aus, ging dann in das Zimmer, in dem ihre Mutter lag, und schloss die Tür. Sie musste eine schöne Frau gewesen sein. Jetzt, da die Unruhe und die Rastlosigkeit von ihr gewichen waren, wurde ihr das wieder bewusst. Die leidenschaftlichen Augen waren geschlossen. Joan küsste die Marmorschnitte, zog einen Stuhl an das Bett und setzte sich. Es tat ihr weh, dass sie ihre Mutter nie geliebt hatte – nicht so, wie man seine Mutter lieben sollte, bedingungslos, ohne zu hinterfragen, aus einem natürlichen Instinkt heraus. Für einen Moment kam ihr ein seltsamer Gedanke, und schnell, fast schuldbewusst, schlich sie hinüber, zog eine Ecke der Jalousie zurück und betrachtete aufmerksam ihre eigenen Gesichtszüge im Spiegel, verglich sie mit dem Gesicht der toten Frau, die nun als stumme Zeugin für oder gegen die Lebenden aussagen musste. Joan atmete erleichtert auf und ließ die Jalousie fallen. Die Beweise waren eindeutig. Der Tod hatte die Falten geglättet und ihr die Jugend zurückgegeben. Die Ähnlichkeit zwischen ihnen war fast unheimlich. Es hätte ihre ertrunkene Schwester sein können, die dort lag. Und sie hatten sich nie gekannt. War es wieder das Temperament gewesen, das sie auseinander gehalten hatte? Warum hatte es uns jeweils wie in einer beweglichen Zelle gefangen gehalten, so dass wir nie unsere Arme nach einander ausstrecken konnten, außer wenn in seltenen Abständen die Liebe oder der Tod für eine Weile den Schlüssel aufschloss? Unmöglich, dass zwei Menschen sich äußerlich so ähnlich sein konnten, ohne sich auch in ihren Gedanken und Gefühlen mehr oder weniger zu ähneln. Wessen Schuld war das gewesen? Sicherlich ihre eigene; sie war so abscheulich berechnend gewesen. Selbst Frau Munday, weil die alte Dame sie gern hatte und ihr das auch gezeigt hatte, war ihr mehr geholfen, ihr eine bessere Gefährtin gewesen, ihr näher gestanden als ihre eigene Mutter. Zur Selbstentschuldigung erinnerte sie sich an die zwei, drei Gelegenheiten, bei denen sie versucht hatte, ihre Mutter für sich zu gewinnen. Aber das Schicksal schien beschlossen zu haben, dass ihre Stimmungen niemals übereinstimmen sollten. Die plötzlichen heftigen Liebesbekundungen ihrer Mutter, wenn sie eifersüchtig, fordernd, fast grausam war, hatten sie als Kind erschreckt und später gelangweilt. Andere Töchter hätten Geduld und Selbstlosigkeit gezeigt, aber sie war immer so egozentrisch gewesen. Warum hatte sie sich nie wie andere Mädchen verliebt? Als sie in Brighton zur Schule gegangen war, hatte es dort einen Jungen gegeben – einen ganz netten Jungen, der ihr wild-extravagante Liebesbriefe geschrieben hatte. Es musste ihn die Hälfte seines Taschengeldes gekostet haben, sie ihr zuzuschmuggeln. Warum hatte sie sich nur darüber amüsiert? Sie hätten schön sein können, wenn nur jemand sie mit Sympathie gelesen hätte. Eines Tages hatte er sie allein auf den Downs erwischt. Offensichtlich hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Tag dort herumzulungern und auf eine solche Gelegenheit zu warten. Er war vor ihr auf die Knie gefallen, hatte ihre Füße geküsst und war so erbärmlich gewesen, dass sie ihm einige Blumen geschenkt hatte, die sie trug. Und er hatte geschworen, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, ihrer Gnade würdig zu sein. Armer Kerl! Sie fragte sich – zum ersten Mal seit diesem Nachmittag – was wohl aus ihm geworden war. Es hatte noch andere gegeben; ein Cousin dritten Grades, der ihr immer noch aus Ägypten schrieb und ihr Geschenke schickte, die er sich vielleicht kaum leisten konnte, und dem sie etwa einmal im Jahr antwortete. Und vielversprechende junge Männer, die sie in Cambridge kennengelernt hatte und die, wie sie instinktiv spürte, bereit waren, ihr zu Füßen zu fallen und sie zu verehren. Und alles, was sie mit ihnen gemacht hatte, war, sie zu ihren Ansichten zu bekehren – eine Aufgabe, die so einfach war, dass sie völlig uninteressant war –, mit der vagen Vorstellung, dass sie ihr in Zukunft nützlich sein könnten, wenn sie vielleicht Hilfe bei der Gestaltung dieser Welt der Zukunft brauchen würde.

Nur einmal hatte sie an Heirat gedacht. Und zwar an einen rheumatischen Witwer mittleren Alters mit drei Kindern, einen Chemieprofessor, sehr gelehrt und zu Recht berühmt. Etwa einen Monat lang hatte sie geglaubt, verliebt zu sein. Sie stellte sich vor, wie sie ihr Leben ihm widmen würde, seine arme linke Schulter reiben würde, wo er offenbar am meisten litt, und sein malerisches, graumeliertes Haar bürsten würde. Zum Glück war seine älteste Tochter eine junge Frau mit Einfallsreichtum, sonst hätte sich der arme Herr, natürlich hingerissen von dieser Verehrung durch eine junge Frau, vielleicht lächerlich gemacht. Aber abgesehen von dieser einen Episode hatte sie das Alter von dreiundzwanzig Jahren mit ungebrochenem Herzen erreicht.

Sie stand auf und stellte den Stuhl zurück an seinen Platz. Und plötzlich überkam sie eine Welle des Mitleids für die tote Frau, die immer so einsam in dem großen, steif möblierten Haus gewirkt hatte, und die Tränen kamen ihr.

Sie war froh, dass sie weinen konnte. Sie hatte sich immer für ihre Tränenlosigkeit gehasst; das war so unweiblich. Selbst als Kind hatte sie selten geweint.

Ihr Vater war immer sehr zärtlich und geduldig zu ihrer Mutter gewesen, aber sie hatte nicht erwartet, ihn so verändert vorzufinden. Er war gealtert und seine Schultern hingen herab. Sie hatte befürchtet, er würde wollen, dass sie bei ihm blieb und sich um den Haushalt kümmerte. Das hatte sie sehr beunruhigt. Es würde so schwer sein, abzulehnen, und doch musste sie es tun. Aber als er das Thema nicht ansprach, war sie verletzt. Am Tag nach der Beerdigung hatte er sie nach ihren Plänen gefragt und schien nur darauf bedacht zu sein, ihr zu helfen. Sie schlug vor, bis zum Ende des Semesters in Cambridge zu bleiben. Ihren Abschluss hatte sie im Jahr zuvor gemacht. Danach würde sie nach London gehen und ihre Arbeit aufnehmen.

„Sag mir Bescheid, wie viel Taschengeld ich dir geben soll, wenn du dir darüber Gedanken gemacht hast. Die Zeiten sind nicht mehr so wie früher in der Fabrik, aber es wird immer genug da sein, damit du gut leben kannst“, hatte er ihr gesagt. Sie hatte sich spontan auf zweihundert Pfund im Jahr festgelegt. Mehr würde sie nicht nehmen, und das auch nur, bis sie sich selbst versorgen konnte.

„Ich will mir selbst beweisen“, erklärte sie, „dass ich in der Lage bin, meinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich gehe auf den Marktplatz. Wenn ich nichts tauge, wenn ich nicht einmal eine arme Frau versorgen kann, komme ich zurück und bitte dich, mich zu versorgen.“ Sie saß auf der Lehne seines Stuhls, lachte, zog seinen Kopf zu sich heran und drückte ihn an sich. „Wenn ich Erfolg habe, wenn ich stark genug bin, um mich gegen die Welt zu behaupten und zu gewinnen, dann bin ich stark und klug genug, um anderen zu helfen.“

„Ich bin erst am Ende meiner Reise, wenn du mich brauchst“, hatte er geantwortet, und sie hatten sich geküsst. Und am nächsten Morgen kehrte sie in ihr eigenes Leben zurück.

KAPITEL III

In Madge Singletons Zimmer wurden die Details für Joans Einstieg in die Londoner Journalistenwelt geklärt. „Die Ankunft der Schönheit“ nannte Flora Lessing dieses Ereignis. Flora Lessing, von ihren Freunden „Flossie“ genannt, war das Mädchen, das in Cambridge zufällig auf die Erklärung für Joans Einfluss gestoßen war. Sie sah aus wie eine flauschige Rüschenfigur mit kindlich unschuldigen Augen und den „widerspenstigen Locken“, die der Autor der „Family Herald“-Romane so liebte. Diese Locken waren ursprünglich das Ergebnis ihrer Gewohnheit, spät aufzustehen und sich dann in Eile fertig zu machen, aber als sie entdeckte, dass sie für ihren Beruf einen Marktwert hatten, pflegte sie sie sorgfältig. Die Redakteure der alten Garde hatten die Idee, dass sie für sie von Nutzen sein könnte, belächelt, als sie sich zwei Jahre zuvor mit einer Mischung aus Frechheit und Geduld in ihr Heiligtum gedrängt hatte; sie hatten ihr väterlich auf ihre meist unhandschuhte Hand getätschelt und ihr gesagt, sie solle nach Hause gehen und sich einen ehrlichen, würdigen jungen Mann suchen, der sie liebt und schätzt.

Es war Carleton von der Daily Dispatch-Gruppe, der als Erster ihr Potenzial erkannt hatte. Mit einem flüchtigen Blick auf ihrem Weg durch den Raum hatte er sie aus einer Reihe niedergeschlagener Männer und Frauen herausgepickt, die an der Wand des dunklen Eingangsbereichs standen, und sie mit einem Fingerschnippen zu sich gewunken. Er schritt vor ihr her in sein Zimmer, zeigte auf einen Stuhl und ließ sie eine Dreiviertelstunde lang dort sitzen, während er mit einer Reihe von Untergebenen, Managern und Redakteuren diskutierte, die nacheinander hereinkamen und wieder gingen, offenbar in einer vorher festgelegten Reihenfolge. Alle redeten schnell, ohne auch nur ein Wort vom Thema abzuweichen, was ihr den Eindruck vermittelte, dass ihre Worte vorher einstudiert worden waren.

Carleton selbst unterbrach sie nie. Man hätte sogar denken können, er höre ihnen nicht zu, so vertieft schien er in den Stapel Briefe und Telegramme, der auf seinem Schreibtisch auf ihn wartete. Wenn sie fertig waren, stellte er ihnen Fragen, wobei seine Aufmerksamkeit offenbar immer noch auf das Papier in seiner Hand gerichtet war. Dann blickte er zum ersten Mal auf, gab kurze Anweisungen, ganz im Ton eines Oberbefehlshabers, der Befehle für einen sofortigen Angriff erteilt, und kehrte, nachdem er abrupt beendet hatte, zu seiner Korrespondenz zurück. Als der Letzte, wie sich herausstellte, die Tür hinter sich geschlossen hatte, drehte er seinen Stuhl herum und sah sie an.

„Was hast du gemacht?“, fragte er sie.

„Meine Zeit und mein Geld verschwendet, indem ich in Zeitungsämtern herumhing und mir dummes Geschwätz von alten Fossilien angehört habe“, sagte sie ihm.

„Und nachdem du gelernt hast, dass seriöser Journalismus keinen Verstand braucht, kommst du zu mir“, antwortete er ihr. „Was glaubst du, kannst du tun?“

„Alles, was man mit Feder und Tinte machen kann“, sagte sie ihm.

„Interviews?“, schlug er vor.

„Ich war schon immer gut darin, unangenehme Fragen zu stellen“, versicherte sie ihm.

Er schaute auf die Uhr. „Ich gebe dir fünf Minuten“, sagte er. „Interview mich.“

Sie setzte sich auf einen Stuhl neben dem Schreibtisch, öffnete ihre Tasche und holte einen Notizblock heraus.

„Was sind deine Prinzipien?“, fragte sie ihn. „Hast du welche?“

Er sah sie scharf über die Ecke des Schreibtisches hinweg an.

„Ich meine“, fuhr sie fort, „welcher grundlegenden Verhaltensregel verdanken Sie Ihren Erfolg?“

Sie beugte sich vor und sah ihn fest an. „Sagen Sie mir nicht“, beharrte sie, „dass Sie keine haben. Dass das Leben nur blinder Zufall ist. Denken Sie an die jungen Männer, die auf Ihre Antwort warten. Wollen Sie ihnen keine Botschaft senden?“

„Ja“, antwortete er nachdenklich. „Es ist dein Babygesicht, das das bringt. Normalerweise hätte ich gemerkt, dass du mich auf den Arm nimmst, und dich zur Tür begleitet. So aber war ich im ersten Moment fast geneigt, dir mit einer verdammt dummen Plattitüde zu antworten, über die mich die ganze Fleet Straße ausgelacht hätte. Warum interessieren dich meine “Prinzipien„?“

„Eigentlich interessieren sie mich nicht“, erklärte sie. „Aber darüber reden die Leute immer, wenn sie über dich sprechen.“

„Was sagen sie denn?“, fragte er.

„Deine Freunde, dass du keine hast. Und deine Feinde, dass sie immer die neuesten sind“, informierte sie ihn.

„Sie sind ganz in Ordnung“, antwortete er lachend. „Bei neun von zehn Männern hätten diese Worte Ihre Chancen zunichte gemacht. Sie haben mich mit einem Blick eingeschätzt und wussten, dass mich das nur interessieren würde. Und Ihr Instinkt hat Sie nicht getäuscht“, fügte er hinzu. „Was die Leute sagen: darauf sollten Sie immer direkt eingehen.“

Er gab ihr sofort den Auftrag, ein vertrauliches Gespräch mit einem Herrn zu führen, den der Redakteur der Heimatredaktion des Daily Dispatch als „führende literarische Koryphäe“ bezeichnet hätte und der gerade in zwei Bänden eine neue Welt erfunden hatte. Sie hatte ihm kindliche Fragen gestellt und mit großen Augen zugehört, während er ihr gegenüber saß, wohlwollend lächelte und ihr alle scheinbaren Feinheiten des Schaffens offenlegte und ihr in einfacher Sprache die notwendigen Veränderungen und Verbesserungen erklärte, die er in der menschlichen Natur bewirken wollte. Er hatte das Gefühl, dass ihm am nächsten Morgen die Haare zu Berge stehen würden, wenn er seine Worte schwarz auf weiß lesen würde. Sich vor den bewundernden Blicken unschuldiger Einfachheit zu profilieren und das leicht zu unterhaltende Ohr eines unsympathischen Publikums anzusprechen, ist nicht dasselbe. Daran hätte er denken sollen.

Später tröstete ihn, dass er nicht das einzige Opfer war. Der Daily Dispatch wurde berühmt für seine pikanten Interviews, vor allem mit älteren Prominenten männlichen Geschlechts.

„Es ist eine schmutzige Arbeit“, vertraute Flossie eines Tages Madge Singleton an. „Ich verdiene mein Geld mit meinem dummen Gesicht. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen mir und diesen armen Teufeln.“ Sie waren abends auf dem Heimweg vom Theater. „Wenn ich nicht völlig pleite gewesen wäre, hätte ich das nie gemacht. Ich werde damit aufhören, sobald ich es mir leisten kann.“

„Ich würde das lieber etwas früher machen“, schlug die ältere Frau vor. „Man kann nicht immer genau dort anhalten, wo man will, wenn man einmal auf einer schiefen Bahn ist. Es hat die Angewohnheit, immer steiler zu werden, je weiter man kommt.“

Madge hatte Joan gebeten, etwas früher zu kommen, damit sie sich unterhalten konnten, bevor die anderen kamen.

„Ich habe nur ein paar Leute eingeladen“, erklärte sie, als sie Joan in das gemütliche, weiß getäfelte Wohnzimmer führte, das auf den Garten hinausging. Madge teilte sich mit ihrem Bruder, der Schauspieler war, eine Wohnung in Gray's Inn. „Aber ich habe sie sorgfältig ausgewählt.“

Joan murmelte ein Dankeschön.

„Ich habe keine Männer eingeladen“, fügte sie hinzu, während sie Joan in einen bequemen Sessel vor dem Kamin setzte. „Ich hatte Angst, dass das die falsche Atmosphäre schaffen könnte.“

„Sag mir“, fragte Joan, „wird mir so etwas hier wohl oft begegnen?“

„Oh, ungefähr so viel, wie es immer gibt, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten“, antwortete Madge. „Es ist lästig, aber man muss damit leben.“

„Die Natur scheint nur eine Idee im Kopf zu haben“, fuhr sie nach einer Pause fort, „was uns Männer und Frauen betrifft. Zu den niederen Tieren ist sie gütiger.“

„Der Mensch hat mehr Interessen“, argumentierte Joan, „tausend andere Verlockungen, die ihn ablenken; wir müssen seine edleren Instinkte fördern.“

„Das scheint mir keine Antwort zu sein“, murmelte Madge. „Man hört immer, dass es die Künstler sind – die Kopfarbeiter, genau die Männer, die diese feinen Instinkte haben, die am sexuellsten sind.“

Sie machte eine kleine ungeduldige Handbewegung, die typisch für sie war. „Ich persönlich mag Männer“, fuhr sie fort. „Es ist so toll, wie sie das Leben genießen: genau wie ein Hund, egal ob es nass oder schön ist. Wir blicken immer zu den Wolken hinauf und machen uns Gedanken um unseren Hut. Es wäre so schön, mit ihnen befreundet zu sein.

„Ich meine nicht, dass sie allein schuld sind“, fuhr sie fort. „Wir tun alles, um sie anzulocken – die Art, wie wir uns kleiden. Wer hat gesagt, dass jeder Mann für jede Frau ein potenzieller Liebhaber ist? Wir können es nicht aus unseren Köpfen bekommen. Es ist da, auch wenn wir es nicht wissen. Wir werden es nie schaffen, die Natur zu zivilisieren.“