Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

Década de los sesenta: un grupo de jóvenes católicos ingleses educados en la fe, la castidad y la "inocencia espiritual" ven flaquear sus creencias en plena revolución sexual: Michael, atormentado por la culpa; Polly, de gran apetito sexual; Dennis y Angela, la viva imagen de la rectitud cristiana; Adrian, intransigente y heroico; Violet, hundida en la depresión; Ruth, que nunca parece interesarles a los chicos, y Miles, que lleva años esperando a que le gusten las mujeres, son un ejemplo de los miles de estudiantes que sufrieron en sus carnes el dilema entre virtud y pecado. No es una época fácil para mantenerse fiel a las costumbres y la tradición. Por un lado, están el sexo y la píldora; por otro, la Iglesia tradicional. El deseo carnal y el mundo moderno entran en conflicto con la vergüenza de decepcionar a Cristo y el miedo al infierno. Almas y cuerpos, ganadora del Premio Whitbread, retrata, con un ingenio afilado, la transformación social que se produjo tras el Concilio Vaticano II y la encíclica papal contra la anticoncepción. Una trama magistral que reflexiona sobre las contradicciones que asolan al ser humano en su búsqueda del sentido de la vida, y que expresa su eterna pregunta: ¿hasta dónde se puede llegar?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

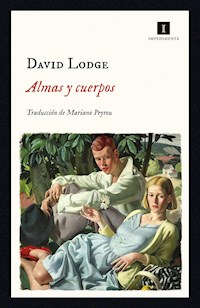

Almas y cuerpos

David Lodge

Traducción del inglés a cargo de

Afilado y controvertido, vuelve el mejor David Lodge con una comedia negra sobre sexo, catolicismo y juventud. Una novela de campus inolvidable, cínica y divertidísima.

«Hilarante... un libro magnífico.»

Graham Greene

«Enorme, amargamente divertido y excelentemente contado. Una historia sobre las dudas que asaltaron al cristianismo como los gusanos a la manzana.»

Sunday Times

«Divertido, triste, verídico.»

Irish Times

«Una comedia negra brillante e intrincada.»

Time Out

Para Ian Gregor

¿Qué podemos saber? ¿Por qué tiene que haber algo siquiera? ¿Por qué no la nada?

¿Qué debemos hacer? ¿Por qué hacer lo que hacemos? En última instancia, ¿por qué y ante quién somos responsables?

¿Qué podemos esperar? ¿Por qué estamos aquí?¿Cuál es el significado de todo esto?

¿Qué nos dará el valor para enfrentarnos a la vida y qué nos dará el valor para enfrentarnos a la muerte?

HANS KÜNG, Ser cristiano

1

Cómo era

Son poco más de las ocho de la mañana en un oscuro día de febrero del año de gracia de 1952. La depresión atmosférica se ha aliado con el humo del carbón de un millón de chimeneas para cubrir Londres con una espesa cortina. Una fría llovizna cae sobre las calles estrechas y anodinas que se extienden al norte del Soho y al sur de Euston Road. Pero, a juzgar por el oscuro interior de la iglesia de Nuestra Señora y San Judas, un edificio neogótico de piedra gris que se apretuja entre un banco y un almacén de muebles, podría seguir siendo de noche. El amanecer invernal se revela demasiado débil como para penetrar los vitrales, revestidos por una segunda y una tercera capa de hollín y de guano respectivamente; representan escenas de la vida de Nuestra Señora con San Judas, patrón de las causas perdidas, que destaca en primer plano mientras ella asiste a su propia coronación en el cielo. En las hornacinas de las paredes laterales, las velas votivas iluminan de manera intermitente las figuras de yeso de diversos santos, paralizados en actitud de súplica o de exhortación. Lo cierto es que la iglesia cuenta con lámparas eléctricas, que penden del oscuro techo por medio de unos largos cables, como si hubieran hecho descender una serie de linternas hacia el fondo de un pozo; pero, para ahorrar, solo se han encendido unas pocas de ellas: las que se encuentran sobre el altar y sobre la parte central de las primeras filas de bancos, donde se reúne la magra congregación. Mientras murmuran sus respuestas (se trata de una misa dialogada, una innovación reciente destinada a aumentar la participación de los seglares en la liturgia), su aliento se condensa en el aire helado y húmedo, como si sus plegarias se hicieran visibles momentáneamente, antes de ser absorbidas por las inescrutables sombras de la cúpula, atravesada por numerosas vigas.

El sacerdote, de pie en el altar, se da la vuelta con un frufrú de sus rojas vestiduras (hoy se celebra la festividad de un mártir, San Valentín) y se dirige a la congregación.

—Dominus vobiscum.

Hay ocho jóvenes presentes, incluyendo al monaguillo que se encuentra en el altar.

—Et cum spiritu tuo —contestan.

El chirriar de los goznes y un estruendoso ruido sordo, procedentes de la parte trasera de la iglesia, anuncian la llegada de algún rezagado. Mientras el sacerdote se gira hacia el altar para leer el ofertorio y el resto hojea sus misales en busca de la traducción al inglés, todos oyen el apresurado repiqueteo de unos zapatos de tacón alto sobre los azulejos que recubren el pasillo central. Una chica rolliza y jovial, con una pañoleta húmeda anudada sobre su pelo rizado y oscuro, hace una veloz genuflexión y se instala con rapidez en un banco, junto a otra joven, que lleva sus rubios cabellos cubiertos por una mantilla negra de encaje, exhibiendo un aspecto de lo más recatado. La chica de la mantilla vuelve la cabeza para dedicarle una sonrisa de bienvenida a la recién llegada, y de paso le muestra su perfil al rechoncho joven de la trenca que se sienta justo detrás de ella; este parece admirarlo. La morena rezagada arruga la nariz y arquea las cejas en una cómica señal de remordimiento. Ahora son nueve, además del sacerdote y un par de ancianas inmóviles que no están ni sentadas ni de rodillas, sino posadas sobre el banco en una posición a medio camino entre esas dos posturas; se hallan envueltas, como un par de extraños paquetes, en varios abrigos y prendas de lana, y cualquiera diría que fueron abandonadas por sus familias tras la misa del domingo pasado y que llevan ahí desde entonces. Sin embargo, no nos interesan estas ancianas, cuyo tiempo en este mundo está a punto de agotarse, sino los jóvenes, cuyas vidas adultas acaban de empezar.

Resulta evidente, por sus largas bufandas a rayas y por sus bolsos y carteras llenas de libros, que son estudiantes de alguna facultad de la Universidad de Londres, que no queda muy lejos de allí. Todos los jueves del periodo lectivo, el padre Austin Brierley, el joven coadjutor de Nuestra Señora y San Judas, que es una especie de capellán extraoficial de la Sociedad Católica de la Facultad (pues el capellán y la capellanía oficiales, que se encargan de toda la universidad, disponen de una sede mucho más majestuosa, como les corresponde), dice misa a las ocho de la mañana para los miembros de su grupo de estudio del Nuevo Testamento y para los demás alumnos católicos que deseen asistir, aunque esto les supone un gran esfuerzo. Se ven obligados a levantarse una hora antes que de costumbre en sus fríos y lejanos estudios periféricos, y a viajar en ayunas en autobuses y trenes atestados de gente, con la boca seca, debilitados a causa del hambre y con náuseas debido al humo de los cigarrillos, para poder presenciar este ritual tan insulso que se celebra en una iglesia oscura y glacial, en el gris e indiferente centro de Londres.

¿Por qué lo hacen?

No se trata del sentido del deber, ya que los católicos solo están obligados a ir a misa los domingos y en las fiestas de guardar (y San Valentín no se cuenta entre ellas). Asistir a misa en un día laborable normal es supererogatorio (una palabra muy útil en el ámbito de la teología, relativa a aquello que excede lo estrictamente necesario para alcanzar la salvación). Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Acaso sienten una atracción inexorable hacia la virtud? ¿Veneran la Verdadera Presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento? ¿Vienen por hábito, por superstición o porque desean rodearse de un ambiente de camaradería? ¿O tal vez se trata de todas esas cosas juntas o de ninguna de ellas? ¿Por qué se encuentran aquí, y qué beneficio pretenden obtener?

Empecemos con el caso más sencillo: Dennis, el corpulento joven de la trenca, que tiene la capucha echada hacia atrás, mostrando un cuello plagado de marcas de acné, está aquí porque Angela, la belleza rubia de la mantilla, también está aquí. Y Angela está aquí porque es una buena chica católica, el orgullo del convento de Merseyside donde era delegada estudiantil; de hecho, fue la primera alumna de dicho centro en recibir una beca estatal para asistir a la universidad. Asimismo, es la hija mayor de unos sorprendidos tenderos que mantienen su establecimiento abierto a todas horas y que apenas se hacen una ligera idea de para qué sirve la universidad. Naturalmente, Angela se inscribió en la Sociedad Católica la primera semana de su primer cuatrimestre en la facultad; naturalmente, también se inscribió en el grupo de estudio del Nuevo Testamento en cuanto la invitaron a hacerlo; y, naturalmente, siempre acude a las misas de los jueves por la mañana, porque ha sido educada para hacer lo correcto sin cuestionarse nada y sin que eso le suponga ningún esfuerzo. El caso de Dennis es harina de otro costal. Es católico, pero no particularmente devoto. Su madre, que más de una mañana de domingo se ha quedado afónica por gritarle desde el pie de la escalera de su casa de Hastings, intentando que se levante a tiempo para llegar a misa, se quedaría pasmada al verlo aquí, por voluntad propia, entre semana y a una hora tan temprana. Dennis también está bastante pasmado. No deja de bostezar y tiritar, a pesar de la trenca, y se muere de ganas de desayunar y fumarse el primer cigarrillo del día. Este plan no le parece especialmente divertido, pero no tiene elección: no soporta perder de vista a Angela ni un segundo más de lo necesario, y siempre la acompaña hasta la puerta del Departamento de Francés antes de marcharse a toda prisa a sus clases de Química. En cuanto la vio en el baile de Navidad, supo que tenía que hacerla suya. Con su jersey rosa de angora y su falda negra de tafetán, aquella joven parecía un sueño hecho realidad. Su catolicismo le proporcionó una ventaja instantánea, pues Angela confió en que él no sería como los otros chicos que había conocido en los bailes y que, como solía comentar lastimeramente, se te acercaban demasiado en la pista de baile y solo te acompañaban a casa para cometer alguna grosería. Pero la fe de Dennis es un arma de doble filo, ya que lo obliga a estar a la altura de su papel: no solo debe evitar dichas groserías, tanto en sus palabras como en sus actos, sino que también ha tenido que apuntarse a la Sociedad Católica y asistir a sus aburridos grupos de estudio, además de levantarse temprano entre semana para venir a misa cuando todavía está oscuro y hace un frío terrible, por miedo a que, si no lo hace, algún otro chico católico se lleve a Angela. Dennis sospecha (muy acertadamente) que Adrian —el joven de gafas que lleva una gabardina abrochada con un cinturón y manipula con destreza su grueso misal romano, decorado con cuatro marcadores de seda que muestran los colores litúrgicos, rojo, verde, morado y blanco— está interesado en Angela, y que muy probablemente también sea el caso de Michael —el chico moreno y de nariz chata que lleva su grasiento flequillo sobre la cara; está arrodillado en un banco unas filas más atrás y viste un abrigo de tweed de segunda mano extraordinariamente deformado, que le llega casi hasta los tobillos cuando se levanta para escuchar el evangelio—, pero en este punto Dennis se equivoca.

A Michael no le interesa ninguna chica en particular, sino todas las chicas en general. No quiere una relación, quiere sexo, aunque su lujuria es sumamente vaga e hipotética. Antes de entrar en la universidad, estudió en un colegio salesiano situado en los suburbios del norte de Londres; allí, los espíritus más audaces de los últimos cursos habían desarrollado una estrategia para animar la asignatura de Formación Religiosa: le tomaban el pelo al anciano sacerdote que les daba clase con dudas casuísticas relativas a la moral sexual, especialmente con la pregunta de hasta dónde se puede llegar con el sexo opuesto.

—Por favor, padre, ¿hasta dónde se puede llegar con una chica, padre?

La respuesta siempre era la misma, aunque se expresaba de distinta manera en cada ocasión: te lo dirá tu conciencia, hasta donde no te avergüence contárselo a tu madre, hasta el punto al que permitirías que otro chico llegara con tu hermana. Michael escuchaba todo esto con la mirada baja y una sonrisa boba en el rostro; nunca había llegado a ningún punto con una chica real. Y, desde entonces, tampoco ha avanzado nada. Por lo tanto, cualquier fémina de razonable atractivo le sirve para sus propósitos, que no van más allá de lo puramente mental; eso, siempre y cuando la muchacha en cuestión tenga unos pechos perceptibles. Si Angela es la primera en quitarse el abrigo en la cafetería Lyons, donde todos irán a desayunar después de misa, él le mirará los pechos con lascivia, pero, si resulta que Polly (la rezagada) se lo quita primero, se los mirará a ella con una lascivia similar, a pesar de que tengan una forma bastante distinta; y también le sirven los pechos de las mujeres que se sientan frente a él en el metro, al igual que los pechos que salen en los libros de fotografía artística de las librerías de Charing Cross Road. De hecho, estos últimos son más efectivos porque, aunque no estén presentes físicamente, tampoco están tapados, y por lo tanto constituyen una prueba mucho más impactante de la siempre sorprendente y estimulante existencia de los pechos. En cuanto a las partes pudendas femeninas, bueno, a Michael todavía no le van (como diríamos hoy en día). Ni siquiera cuenta con un concepto verbal con el que referirse a ese orificio sin sentirse incómodo, ya que coño es una palabra que él y los demás asistentes a esta misa de San Valentín solo han visto escrita en las paredes de algunos baños y que jamás soñarían con pronunciar, ni siquiera en voz baja o para sí; y, aunque Michael ha visto la palabra vagina impresa en varias ocasiones, no está seguro de cómo pronunciarla, y además esta no parece hacer justicia a lo que significa. Tampoco está muy seguro de esto último, pues nunca ha visto ninguna que tenga más de tres primaveras, pero, en cualquier caso, por el momento le basta y le sobra con los pechos para no disminuir su febril excitación. Los pechos, y la ropa interior diseñada para ellos, son suficientes para mantenerlo en marcha. Existen abundantes recordatorios de tales elementos, o al menos su mente está muy bien calibrada para captar sus vibraciones a la menor oportunidad. Si le damos a Michael un periódico abierto a doble página para que le eche un vistazo a un artículo de, digamos, dos mil palabras, su mirada detectará al instante los vocablos escote o sujetador. Un experimento realizado por un grupo de psicólogos estadounidenses demostró que el pensamiento de un varón sano y normal de entre dieciséis y veintiséis años se orienta hacia el sexo cada dos minutos; una vez superada esa franja de edad, el intervalo se va dilatando cada vez más (aunque nunca llega a ser demasiado largo). Pero Michael no sabe nada de esto; él piensa que es anormal, que la contaminación de sus pensamientos es obra del diablo, y se siente profundamente culpable no solo por no resistir la tentación, sino por fomentarla de manera activa. Por ejemplo, pasa por Charing Cross Road cada vez que tiene ocasión, aunque esto lo obligue a dar un rodeo considerable; y suele ir al Union Lounge, un desaliñado sótano lleno de muebles estropeados y humo de cigarrillos, a leer los baratos periódicos populares que con mayor probabilidad incluirán la palabra escote e imágenes de chicas enseñando esa zona, o, mejor dicho, ese hueco: ese fascinante vide, esa ausencia que enfatiza la presencia de las dos glándulas con mayor elocuencia que ellas mismas (o así lo expresará la jerga estructuralista que se pondrá de moda en la próxima década, aunque para Michael, en febrero de 1952, el escote resulta menos interesante que las propias tetas, que los periódicos, evidentemente, no pueden mostrar; solo se trata de un empujón que le permite seguir adelante hasta que llegue el momento de darse otro paseo por Charing Cross Road). Hace todas estas cosas sabiendo que le provocarán pensamientos impuros. Según le contó un amigo (a este se lo dijo un sacerdote durante una confesión), un pensamiento impuro es cualquier pensamiento que te genere una erección, lo cual, en el caso de Michael, no resulta muy difícil. Es casi su estado permanente durante todo el tiempo que pasa despierto. (Veintiún años después, al leer un artículo de una revista sobre cómo se hacen las películas pornográficas en Los Ángeles, se enteraría de que los productores contrataban a unos sementales de repuesto por si el protagonista masculino no lograba tener una erección; no hacía falta actuar, lo único que se filmaba era el pene, así que solo había que conseguir que se te levantara para metérselo a la protagonista femenina. Michael pensó con pesadumbre que ese habría sido un trabajo perfecto para él cuando era joven; digo con pesadumbre, porque a aquellas alturas ya no se le levantaba con facilidad, y ni siquiera le servía de ayuda leer ese tipo de artículos, que iban acompañados de imágenes de chicas desnudas y abiertas de piernas. En aquellos días, sangraba cada vez que hacía sus necesidades, y, por lo general, cada dos minutos pensaba en la muerte en lugar de en el sexo.) Pero en 1952 Michael tiene erecciones, es decir, pensamientos impuros, con mucha frecuencia. Estos, se dice, no son más que pecados veniales, pero también se masturba muy a menudo, y eso seguro que es un pecado mortal.

Antes de seguir avanzando, probablemente convenga explicar la metafísica o la imagen del mundo que se habían formado estos jóvenes a través de su educación católica. Arriba estaba el cielo; abajo estaba el infierno. El juego se llamaba «Salvación», y consistía en llegar al cielo y eludir el infierno. Era como jugar a la oca: el pecado te enviaba directamente al pozo; los sacramentos, las buenas acciones, los actos de automortificación, te permitían avanzar hacia la luz. Todo lo que hacías o pensabas era sometido a una evaluación espiritual. Podía ser bueno, malo o neutro. Solo ganaban el juego aquellos que eliminaban lo malo y conseguían convertir en algo bueno la mayor cantidad de cosas neutras posibles. Por ejemplo, un banal viaje en autobús (algo neutro) podía convertirse en algo bueno si uno iba rezando el rosario en voz baja, palpando tranquilamente las cuentas en el bolsillo mientras el vehículo avanzaba por la carretera. En cambio, decir el rosario abiertamente y en voz alta en una situación así resultaba más problemático. Si se trataba de un testimonio de fe, por mucho que pudiera arrancarles palabras de escarnio a los no creyentes (y siempre que se lidiara con ello mediante la paciencia y el perdón), era algo bueno; de hecho, era un acto heroico y virtuoso. Pero, si se hacía para impresionar a los demás, para llamar la atención sobre la propia virtud, era peor que neutro: era algo malo. El orgullo espiritual te llevaba al pozo de inmediato. El camino hacia el cielo estaba plagado de trampas similares. Por lo general, existía un criterio bastante seguro para orientarse: es probable que aquello que más te disgustaba hacer fuera bueno, y que aquello que te encantaba hacer fuera malo o potencialmente malo; una «oportunidad para el pecado».

Había dos clases de pecados: los veniales y los mortales. Los pecados veniales eran pecados menores que solo retrasaban ligeramente tu avance por el tablero. Los pecados mortales eran casillas terribles que podían dejarte sin turno o enviarte a la línea de salida, porque, si morías con la carga de un pecado mortal, ibas directo al infierno. Si, por el contrario, confesabas tus pecados y recibías la absolución por medio del sacramento de la penitencia, avanzabas de oca a oca por la gracia de Dios, aunque siempre llevaras contigo tu sanción: habría un castigo más o menos duro esperándote en el otro mundo. Y es que muy pocos católicos tenían la esperanza de haber alcanzado la meta celestial a la hora de su muerte. Solo los santos gozaban de tan feliz circunstancia, y considerarse un santo constituía una señal inequívoca de no serlo: una de las casillas en que uno podía caer se denominaba «presunción», y resultaba tan fatal como la de la «desesperación». (La verdad es que se trataba de un juego muy ingenioso.) No, la inmensa mayoría de los católicos esperaba pasar primero por el purgatorio, para recibir el castigo que les correspondiera por los pecados, veniales y mortales, que hubieran cometido a lo largo de su vida. Estos pecados ya les habrían sido perdonados, se entiende, por medio del sacramento de la penitencia, pero igualmente tendrían que pagar por ello en el purgatorio. El purgatorio era una especie de campamento de tránsito en el que uno pasaba una temporada antes de encaminarse hacia las puertas del cielo. La mayoría de tus parientes fallecidos probablemente estuvieran allí, y por eso rezabas por ellos (a fin de cuentas, no tendría ningún sentido rezar por un alma que se encontrara en el cielo o en el infierno). Dedicar tus oraciones a los difuntos era como enviar alimentos a los refugiados, y resultaba aún más beneficioso si incluías unas pocas indulgencias en el paquete. Una indulgencia era una especie de cupón espiritual, obtenido gracias a algún ejercicio de devoción, que le garantizaba al portador la supresión de una parte del castigo que merecía por sus pecados. Por ejemplo, una exoneración de cuarenta días por decir cierta plegaria o una de doscientos cuarenta días por realizar determinada peregrinación. Estos «días» no hacían referencia al tiempo que uno habría de pasar en el purgatorio (un error común en la controversia protestante), pues la manera terrenal de medir el tiempo, naturalmente, no podía aplicarse allí, sino que aludían a las penitencias canónicas que prescribía la Iglesia en la Edad Media. En aquella época, los pecadores confesos se veían obligados a llevar a cabo penitencias públicas, como sentarse sobre cenizas, vestidos de arpillera, en el porche de la iglesia parroquial durante un determinado periodo de tiempo, en lugar de las penitencias meramente nominales (recitar plegarias) que se prescribían en la Edad Moderna. Todavía se usaba la escala antigua para medir la exoneración de los castigos temporales por medio de indulgencias.

También existía un recurso llamado «indulgencia plenaria», que era una especie de premio gordo, pues invalidaba todos los castigos que merecieran tus pecados anteriores al momento de obtenerla. Podías conseguir una de estas, por ejemplo, yendo a misa y tomando la sagrada comunión el primer viernes de nueve meses consecutivos. En teoría, si recibías una indulgencia plenaria justo antes de morir, ibas directo al cielo, independientemente de los pecados que hubieras cometido. Pero todo esto tenía truco: había que mostrar una «disposición adecuada» para que la indulgencia fuera válida, y eso no casaba de ninguna manera con un espíritu calculador que mirara por el interés propio. De hecho, nunca podías estar totalmente seguro de tener la disposición adecuada, y cabía la posibilidad de que te pasaras la vida acumulando indulgencias sin validez alguna. Resultaba más sensato, por lo tanto, dedicárselas a las almas que ya penaban en el purgatorio, porque, gracias a la generosidad de esta acción, tu disposición adecuada quedaba más o menos demostrada. Por supuesto, en ese caso, dichas indulgencias no te servirían de nada cuando tú llegaras al purgatorio, pero siempre tenías la esperanza de que los que seguían abajo te prestaran el mismo servicio y de que las almas a las que habías ayudado a llegar al cielo intercedieran en tu favor. La Iglesia de Cristo se hallaba dividida en tres grandes secciones: la Iglesia militante (los que están en la Tierra), la Iglesia purgante (los que están en el purgatorio) y la Iglesia triunfante (los que están en el cielo).

* * *

¿Acaso los jóvenes reunidos en la iglesia de Nuestra Señora y San Judas en este oscuro día de San Valentín se creen todo esto? Bueno, sí y no. No creen en ello con la misma certidumbre con que creen que tendrán que presentarse a unos exámenes finales dentro de tres años; y están empezando a albergar ciertas dudas respecto a algunos detalles del relato (la mayoría de ellos, por ejemplo, han dejado de acumular indulgencias; les parece algo bastante infantil e indigno). Pero, en líneas generales, sí, creen en ello de verdad, o al menos no están seguros de si sería prudente no creer; y esta conciencia escatológica tan profundamente arraigada (escatológica, otra palabra de lo más útil, relativa a las cuatro cosas últimas: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno) es, con toda probabilidad, el principal denominador común que explica su presencia aquí, en misa. Solo Miles, que balancea su alta y esbelta figura ligeramente sobre sus pies durante el credo como una caña al viento, inclinando un misal de bella encuadernación hacia la débil luz eléctrica, está disfrutando del servicio. Se ha convertido hace poco, de modo que todo le resulta maravillosamente novedoso: la ornamentación sombría y sórdida del interior de la iglesia; la discreta liturgia murmurada (pues solo algunas partes de la misa son dialogadas, y la plegaria de consagración a la que ahora el padre Brierley da comienzo es enteramente suya); los bancos de velas votivas, que titilan entre niágaras congelados de cera derretida, y la lámpara del Santísimo, que brilla como un ojo inflamado, garantizándoles a todos los asistentes que el mismísimo Dios se halla presente; todo es deliciosamente distinto del contenido buen gusto de la capilla de su colegio privado. En cuanto a los demás, la mayoría se sentirán más que satisfechos cuando acabe la misa y puedan apresurarse a empezar un nuevo día lleno de preocupaciones y placeres principalmente seculares. No han venido por voluntad propia, sino porque creen que estar en misa cuando quisieran estar en la cama beneficiará a su alma y les ayudará a prosperar en el inmortal juego de la oca.

Sin embargo, esto no ayudará en lo más mínimo al alma de Michael si, como él cree, se encuentra en pecado mortal. Y es que no importa cuántas buenas acciones hagas o cuántos actos de devoción realices; no te reportan puntos celestiales si no te hallas en estado de gracia. Pero ¿acaso la masturbación es un pecado mortal? Hay momentos en que piensa que no puede serlo. Le resulta muy difícil creer que, si muriera durante ese acto (y se representa muy vívidamente la escena: lo descubren en la cama, paralizado por el rigor mortis como una estatua de yeso, con la mirada fija en el techo y el miembro hinchado todavía en la mano), sufriría un castigo eterno idéntico al de, por ejemplo, Hitler. (De hecho, no hay ninguna garantía de que Hitler se encuentre en el infierno; es posible que llevara a cabo un acto de contrición perfecta un microsegundo antes de apretar el gatillo en su búnker de Berlín.) Evidentemente, se trata de una posibilidad absurda. Por otro lado, empleando este mismo método, se podría argumentar que, por ejemplo, tener relaciones sexuales con una prostituta tampoco es un pecado mortal; pero, si no lo es, ¿qué lo es? El mero hecho de pensar en ello le genera una tremenda erección bajo el abrigo, que es convenientemente holgado, justo en el mismo instante en que el padre Brierley alza la hostia para la consagración; la iniquidad se amontona sobre la iniquidad, el sacrilegio sobre la impureza. Podría, por supuesto, pedirle consejo al sacerdote para buscar una solución, pero eso también forma parte del problema: no se atreve a confesar su pecado, le da demasiada vergüenza. (Lo cual no resulta sorprendente. ¿Acaso tú te atreverías a hacerlo, amable lector? ¿Acaso tú te atreviste a hacerlo alguna vez, amable lector católico?) Esto significa que tampoco puede ir a comulgar, pues uno solo puede recibir la eucaristía en estado de gracia; de lo contrario, estaría cometiendo un sacrilegio. Por lo tanto, cuando en estas misas de los jueves suena la campana de la comunión, Michael es el único que se queda arrodillado en su banco. Al principio, cuando los demás se dieron cuenta, les dio a entender que había quebrantado el ayuno tragando un poco de agua al lavarse los dientes o mordisqueando una galleta sin querer; y, cuando ya no pudo continuar empleando esta excusa, empezó a fingir que tenía dudas sobre la doctrina de la transustanciación. Seguía yendo a misa, les dijo, con la esperanza de recuperar la fe algún día. El padre Brierley trató de convencerlo de que estaba siendo demasiado escrupuloso, y entonces Michael no tardó en empezar a albergar dudas sobre otras doctrinas importantes, como la de la Trinidad y la de la infalibilidad papal.

Los demás se muestran bastante impresionados por las dudas de Michael, y, cada vez que ve su rostro pálido y apenado en su camino de regreso del comulgatorio, Polly recuerda las palabras de Gerard Manley Hopkins (la joven estudia Literatura Inglesa):

Ah, la mente, la mente tiene cordilleras, acantilados

aterradores, escarpados, insondables. ¡Solo los subestima

quien nunca se asomó a ellos!

Todos se esfuerzan por ser amables con Michael y por estimular su fe. Aunque, en realidad, es probable que él crea en todo este saco de patrañas de un modo más sencillo y exhaustivo que ninguno de los demás asistentes de esta misa, y desde luego se muestra más sincero que muchos de ellos a la hora de poner en práctica el examen de conciencia. Polly, por ejemplo, suele consolarse con el dedo índice humedecido antes de quedarse dormida, pero nunca se le pasaría por la cabeza mencionarlo en la confesión ni dejar de tomar el sacramento por ese motivo. Al fin y al cabo, solo lo hace cuando está adormilada y ya no es responsable de sus actos, por decirlo de alguna manera. Es casi como si esa mano perteneciera a otra persona, esos dedos que se escurren por debajo de su negligé y, deslizándose entre sus piernas, frotan, frotan suave y deliciosamente el botoncito de carne cuyo nombre y función todavía ignora (aunque dentro de unos años se incorporará a un taller de ginecología en el que las asistentes se dedicarán a observar, empleando unos instrumentos ópticos, sus propios genitales y los de las demás, en busca de alguna señal de cistitis, candidiasis, pólipos y otras dolencias femeninas, y conocerá el camino hacia el útero tan bien como ahora conoce las estaciones de la línea de metro que la lleva desde su casa hasta la facultad). Por supuesto, nunca llega al clímax, a esos clímax entre jadeos y convulsiones que se muestran en las películas sobre las que Michael leerá veintiún años más tarde. Es más bien como si se acunara hasta dormirse mientras siente cómo unas pequeñas ondas se propagan desde la gruta secreta que tiene en el centro del cuerpo. Cuando se levanta por la mañana, ya ha borrado el acto de su memoria. Para ello, resulta de gran ayuda no saber nombrarlo. La palabra masturbación no forma parte de su vocabulario, ni del de Michael, por cierto, aunque él ha inventado una expresión para referirse a ello, cosa que Polly no ha hecho. Tampoco Angela, quien en cualquier caso no la necesita, ya que no practica esta actividad: ha absorbido con mucha más profundidad que Polly el código de recato personal que se les inculca a las chicas que estudian en los colegios de monjas. Angela mantiene su cuerpo escrupulosamente limpio, lo viste con cuidado y siempre se preocupa de que resulte atractivo, pero no lo examina ni lo acaricia durante el proceso. Se asea mediante una serie de movimientos enérgicos y sistemáticos. Su aspecto es radiante y saludable. Apenas se le ha pasado algún pensamiento impuro por la cabeza, mientras que Polly ya ha tenido unos cuantos. Desde luego, en el colegio de monjas de Polly, un internado bastante pijo de Sussex, reinaba un ambiente menos casto que en el de Angela. Las chicas, inevitablemente, cotilleaban y reían y decían indecencias cuando se quedaban a solas, mientras que Angela iba todos los días de su casa al colegio y, entre los estudios, los juegos y la obligación de echar una mano con las tareas domésticas y en la tienda, apenas le quedaba tiempo para pensamientos ociosos o palabras mundanas.

Para Ruth, la chica regordeta y con gafas que, arrodillada en primera fila, lleva botas y un chubasquero azul marino (que parece formar parte de un uniforme escolar), todo el tema del sexo quedó atrás hace mucho tiempo: a los dieciséis años. Durante unos meses, al comienzo de la adolescencia, se inspeccionaba a diario el cutis pálido y lleno de acné, el torso robusto pero plano, el pelo sin vida y descolorido, preguntándose si solo estaba atravesando «una fase» y si algún día abandonaría aquella crisálida tan poco prometedora para convertirse en una hermosa mariposa, como había visto hacer a otras chicas. Pero, ay, jamás se produjo tal metamorfosis. Se quedó encadenada a su fealdad y tuvo que resignarse a ella; empezó a leer mucho, a visitar asiduamente los museos y a asistir a diversos conciertos. En los últimos años de secundaria, se interesó por la religión y, para sorpresa de sus frívolos padres, próximos al agnosticismo, un buen día anunció que estaba formándose con el sacerdote católico de la localidad y que tenía intención de ingresar en la Iglesia.

Todos los jóvenes presentes en esta misa (y, por supuesto, el oficiante) son vírgenes. Al margen de Michael y Polly, ninguno se masturba habitualmente, y muchos de ellos ni siquiera lo han probado nunca. Tampoco se han manoseado con nadie. Lo cierto es que estas cifras no concuerdan con los datos estadísticos que recientemente han tabulado los miembros del Instituto Kinsey de Sexología de Indiana, pero estos jóvenes son británicos y, además, no constituyen una muestra representativa de su generación. Cargan con el peso de un superyó colosal. Para entrar en la universidad, han tenido que estudiar mucho, aprobar exámenes y obtener becas, sublimando la energía erótica de la adolescencia y canalizándola hacia el rendimiento académico; y, si en alguna ocasión una velada voluptuosa o una mirada atrevida los ha cogido por sorpresa y los ha llevado a anhelar goces sensuales e innominados, los preceptos de su religión les han enseñado a suprimir esos deseos, esa «concupiscencia de la carne», como la llamaba el catecismo. Son, por lo tanto, sexualmente inocentes, en tal grado que apenas podrán creerlo cuando recuerden su juventud en los años venideros. Conocen la mecánica de la copulación elemental, pero ninguno de ellos podría explicar con precisión y rigor los procesos de la fertilización, la gestación y el parto, y tres de los varones ni siquiera saben cómo nacen los bebés; suponen vagamente que aparecen mediante alguna especie de cesárea natural, como las castañas que parten sus cáscaras al madurar. En cuanto a los refinamientos y las variaciones del acto amoroso —la felación, el cunnilingus, la sodomía y las diversas posturas en que puede llevarse a cabo la cópula—, nunca han oído hablar de ellos (salvo Miles, que asistió a un colegio privado) y apenas podrían creérselos aunque se los explicara el mismísimo padre Austin Brierley, que solo conoce estas prácticas en el plano teórico gracias al curso de teología moral que realizó en el seminario, ya que todo sacerdote debe familiarizarse con los pecados que tal vez tenga que absolver. Gracias a Dios, por ahora no ha tenido que hacer frente en el confesionario a ninguna de las perversiones más espantosas que aparecen descritas en los libros de texto, veladas por la relativa decencia del latín: actos atroces e innombrables entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre hombres y animales, que a alguien que ha renunciado por voluntad propia al amor heterosexual ordinario no le parecen tan depravados como, simplemente, incomprensibles.

Por supuesto, en este momento no está pensando en tales cuestiones, sino en la misa que está oficiando y en el sagrado privilegio, que tanto disfruta, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Redentor. Resulta muy difícil transmitir una sensación de asombro adecuada ante algo que se hace tan a menudo: una vez cada día y tres veces los domingos. Resulta muy difícil concentrarse y muy fácil distraerse. Por ejemplo, cuando antes, en el ofertorio, se ha girado para dirigirse a la congregación, no ha podido evitar fijarse en quién estaba presente, y ha sentido una pequeña punzada de decepción al comprobar que faltaban los rizos oscuros y las mejillas sonrosadas de Polly; y después, cuando se ha dado la vuelta y ha oído el inconfundible repiqueteo de sus zapatos de tacón alto, ha tenido que reprimir una sonrisa que podría haber sido detectada por su monaguillo, Edward. Edward está en primero de Medicina y tiene un rostro cómico y gomoso que parece colgar de sus dos descomunales orejas; apenas desentonaría en una ópera bufa o en un concierto celebrado en un club de rugby, pero aquí parece fuera de lugar, pues, cuando frunce el ceño con fines litúrgicos, adopta una expresión de solemnidad tan impresionante que Austin Brierley casi se pone nervioso al celebrar la misa bajo su escrutadora mirada.

Cuando el padre Brierley hace una de estas pausas en medio de la misa, no se halla, como suponen Edward y los demás, extasiado en plegarias íntimas, sino que está tratando de eliminar de su mente pensamientos poco pertinentes, como la llegada tardía de Polly, e intentando concentrarse en el santo sacrificio. Esto le resulta bastante difícil, precisamente por la buena relación que tiene con los estudiantes. La congregación de los domingos, compuesta en su mayor parte por irlandeses e italianos pobres que trabajan en restaurantes y hoteles, no es más que una multitud densa y anónima que tose y hace ruido de papeles y manda callar a los bebés a su espalda; pero estos estudiantes son distintos: son inteligentes, tienen buenos modales, se expresan con claridad y no son mucho más jóvenes que él. No saben hasta qué punto depende de ellos para tener algún contacto humano en su vida, en qué medida el grupo de estudio del Nuevo Testamento y las misas de los jueves, que para la mayoría de ellos son ejercicios cuasipenitenciales, constituyen para él los ratos más agradables de la semana.

Ha llegado el momento de la comunión. El padre Brierley sujeta la hostia consagrada en la mano izquierda mientras se golpea el pecho con la derecha y recita el «Domine, non sum dignus». Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo… Detrás de él, llamados por la campana de Edward, los miembros de la pequeña congregación se han reunido en el comulgatorio y rezan con él: «Sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea». Con que digas la palabra, sanará mi alma. Tras haber recibido la hostia y haber bebido del cáliz con gran reverencia, el sacerdote se detiene un momento para dar las gracias en silencio antes de volverse hacia su pequeño rebaño. Eleva una hostia ante ellos: «Ecce Agnus Dei; ecce qui tolit peccata mundi». He aquí el Cordero de Dios; he aquí el que quita los pecados del mundo.

Si observas a la congregación por encima de su hombro, podrás recordar quiénes son. Resulta excesivo presentar a diez personajes al mismo tiempo, y pronto habrá más, puesto que vamos a seguir sus aventuras, por así decirlo, hasta el presente, y evidentemente no van a emparejarse entre ellos; eso sería demasiado pulcro, demasiado inverosímil. De modo que habrán de aparecer otros personajes que todavía no han sido inventados, esposos y esposas y amantes, por no mencionar a sus padres y a sus hijos. Por lo tanto, resulta imprescindible entender cuanto antes quiénes son estos diez. Cada personaje ya ha sido asociado con algún detalle de su ropa o de su aspecto, lo cual debería ayudarte a distinguirlo de los demás. Dichos detalles también connotan ciertas cualidades o atributos de su personalidad. Por ejemplo, el nombre de Angela nos lleva a pensar en un ángel, y su cabello rubio (que recuerda al cabello de ángel, tan delicioso como ella con su jersey rosa de angora) evoca el arquetipo de la mujer virtuosa, la figura de la esposa-hermana-madre, mientras que Polly encarna el arquetipo de la dama oscura, la mujer seductora y sexi, a pesar de que su aspecto no sea del todo siniestro a causa de sus saludables mejillas y sus alegres rizos. Miles, como bien recordarás, es el chico que fue a un colegio privado, un converso; su viejo misal bellamente encuadernado indica riqueza y buen gusto, y su graciosa y esbelta figura cuenta con un toque afeminado. También están Dennis, el esclavo de Angela, el corpulento joven de la trenca cuyo cuello lleno de marcas tal vez sea una profética señal de sufrimiento, y Adrian, con sus gafas (es decir, que tiene una visión limitada) y su gabardina abrochada con un cinturón (es decir, que reprime sus instintos y es resuelto y autoritario), complementos ambos que no deben confundirse con las gafas y el desaliñado impermeable de colegiala de Ruth, que denotan una sexualidad aún dormida y un escaso interés por la exhibición de su cuerpo. En el altar está Edward, con una expresión de piedad exagerada pintada en su gomosa cara de payaso; él es el primero en recibir la hostia de la mano del padre Brierley, y al hacerlo saca una lengua desconcertantemente larga, similar a un matasuegras. En una de las filas traseras se encuentra el demacrado Michael, con su holgadísimo abrigo de pajillero y sus dudas fingidas, con la cabeza gacha por el peso de la culpa y el flequillo oscuro cayéndole sobre los ojos. Tiene los rasgos levemente achatados, como si acostumbrara a apretar la cara contra un cristal que custodiase unas golosinas prohibidas. También hay otra chica que todavía no conoces, y que ahora surge de entre las sombras del pasillo lateral, donde ha estado acechando, para unirse a los demás en el comulgatorio. Llamémosla Violet, no, Veronica, no, Violet, aunque sea un nombre muy poco habitual entre las chicas católicas de origen irlandés, que suelen llamarse igual que las santas o los personajes de las leyendas celtas. Me gustan las connotaciones de Violet; me hace pensar en una joven retraída, tendente a la penitencia, melancólica. Se trata de una chica de baja estatura, con el pelo oscuro y una cara pálida y bonita devastada por los eccemas, con las uñas mordidas hasta dejarse los dedos en carne viva y amarillentas debido a la nicotina, con un abrigo de pana fina de corte elegante pero lamentablemente arrugado y manchado; una chica que, como puedes suponer por todos estos datos, carga con muchos problemas, culpas y complejos. (Se trata de otra masturbadora habitual, por cierto, así que ya son tres en total, y no está segura de si es virgen o no, puesto que a los doce años un vagabundo abusó de ella y quizá le rompiera el himen con su lujurioso dedo índice, o al menos eso es lo que le confesó a Angela, que se mostró escandalizada y se lo contó a Ruth, que a su vez se mostró escéptica, pues Violet le había contado una historia completamente distinta sobre cómo su primo la había desflorado, provocándole un gran dolor, con un cirio sagrado en el desván de la casa de él, un día en que sus padres habían salido a la calle. La verdad es que con Violet nadie podía estar seguro de nada, pero sin duda era una chica que despertaba un gran interés.)

Pasemos lista, pues. En el comulgatorio, de izquierda a derecha: Polly, Dennis, Angela, Adrian, Ruth, Miles, Violet. Michael arrodillado en su banco. Edward y el padre Brierley en el altar. Y, por supuesto, las dos ancianas, que de algún modo han logrado llegar hasta el pasillo central y han avanzado con penosa lentitud, arrastrando sus hinchados pies, hasta erguirse ante el comulgatorio (ya que, si se arrodillaran, nunca conseguirían levantarse de nuevo), asintiendo suavemente con la cabeza como hacen los muñecos de juguete en las bandejas traseras de los coches en marcha, con los ojos húmedos y miopes y la piel del rostro colgándoles de los huesos como trozos de tela raída. Nadie les presta demasiada atención. Austin Brierley las conoce, pues son un par de parroquianas que asisten regularmente a misa a primera hora los días laborables y a las que a veces, cuando se encuentran demasiado enfermas para salir a la calle, tiene que ir a ver a sus casas, llevándoles el sagrado sacramento a sus deprimentes dormitorios. Son mujeres buenas, mujeres piadosas, pero no le despiertan ningún interés. Ambas son viudas y tienen la suerte de que sus hijos adultos se ocupen de ellas. Él las ayuda dándoles los sacramentos, escuchando sus balbuceantes e inconexas confesiones de pecadillos triviales (a veces se quedan en blanco tras el acto de contrición inicial, incapaces de recordar un solo pecado, pobrecitas, y él, al percibir su pánico, las anima con algún pecado venial que le parece probable que hayan cometido, aunque esto le resulta cada vez más difícil a medida que se hacen mayores y se vuelven más débiles, casi tan incapaces de albergar sentimientos de envidia e ira y avaricia como lo son, desde hace décadas, de caer en la lujuria, en la gula y en la pereza) y administrándoles la comunión, combatiendo el desagrado que le provocan sus lenguas temblorosas y descoloridas y sus dentaduras postizas mal ajustadas. Eso mismo es lo que hace ahora: les da la comunión en primer lugar, para que, cuando llegue al final de la fila, ellas al menos ya hayan comenzado su lento viaje de retorno hacia el banco. Edward las examina con curiosidad profesional mientras sujeta la patena bajo sus trémulas bocas, y les diagnostica artritis y anemia; también nota que a una de ellas le ha salido un bulto bastante grande y probablemente benigno en el cuello. Para los demás estudiantes, sin embargo, las dos ancianas podrían formar parte del mobiliario de la iglesia: no les prestan más atención que a los sucios y oscuros bancos de madera de roble o a las polvorientas estatuas de yeso, lo cual resulta un tanto sorprendente si recordamos que, como ya se ha explicado, uno de los principales motivos por los que se han reunido aquí es que creen que esto les resultará útil en el otro mundo. Y aquí hay dos personas que indudablemente fallecerán en un futuro cercano. Uno podría pensar que los jóvenes experimentarían cierto interés por observar la disposición con que las ancianas se dirigen al inexplorado país del que ningún viajero regresa jamás, que sentirían curiosidad por comprobar si el hecho de haber practicado la fe católica durante toda una vida y de haber recibido los sacramentos con regularidad mitiga en alguna medida el terror a emprender semejante viaje, si proporciona serenidad y confianza a las viajeras, si hace que la inminente separación del espíritu y sus vestiduras carnales resulte menos temible. Pero no, a ninguno de ellos se le ha ocurrido examinar o interrogar a las ancianas a este respecto. Lo cierto es que, en realidad, ninguno de ellos cree que vaya a morir.

A nivel cognitivo lo saben, por supuesto. Pero intuitivamente no se lo terminar de creer. En este sentido, no son muy distintos de cualquier otro ser humano joven y saludable. Aún esperan la llegada de la vida, no la de la muerte. Sus planes incluyen casarse, tener hijos, encontrar trabajo, hacerse famosos, sentirse realizados, aportar algo a la sociedad…, no la tumba ni el más allá. El más allá figura en sus pensamientos como una especie de jubilación: se trata de algo para lo que hay que estar asegurado, pero no es un asunto al que uno le dé muchas vueltas al comienzo de su carrera. La religión es su seguro —la Iglesia católica ofrece la mejor y más amplia cobertura de todas—, y la misa entre semana es una especie de prima extra que aumenta el valor de la póliza.

Pero no se trata solo de eso, pues su fe les enseña que Dios no controla solamente el más allá, sino también la vida terrenal. La muerte de cada gorrión sucede por Su voluntad. Desde que tienen memoria, aquellos de los jóvenes que son católicos de nacimiento han recibido instrucciones muy claras al respecto: hay que rezar para pedir buena fortuna en esta vida además de en la otra. Hay que rezar para que haga buen tiempo los días que haya Educación Física en el colegio, para que aparezca un broche que se ha perdido, para que a papá lo asciendan en el trabajo, para aprobar con nota el examen de acceso a secundaria. En algún lugar, al sur de Inglaterra, hay un convento que anuncia en la prensa católica los servicios de sus monjas, que se turnan para rezar durante las veinticuatro horas del día pidiendo lo que uno les solicite, a cambio de donaciones para su caritativa causa («No envíe dinero hasta que su súplica sea atendida; después, muéstrese generoso»); experimentan un gran incremento de la demanda en la época en que se esperan los resultados de dicho examen. Alguien podría argumentar que el momento más adecuado para rezar habría sido antes de realizar los exámenes, pues, de lo contrario, se le estaba pidiendo a Dios que amañara los resultados, pero los católicos no lo veían así. Dios era omnipotente, y no le costaría ningún esfuerzo, si así lo deseaba, volver atrás en el tiempo y hacer el minúsculo reajuste que te permitiría elegir la respuesta correcta en vez de la equivocada y aprobar el examen en lugar de suspenderlo, para después volver a poner en marcha todo el mecanismo sin que tu examinador ni el resto del mundo ni tú mismo os enterarais de nada. Si dichas súplicas no eran atendidas, no significaba que el sistema no funcionara, sino que, simplemente, Dios había decidido que no te convenía ver satisfecho tu deseo o que no lo merecías. De todas formas, estaba claro que lo más prudente era llevarse bien con Dios, si es que creías en Él, pues, en tal caso, incluso aunque no se lo pidieras, podía recompensarte asegurándose de que te tocaran preguntas fáciles en el examen o haciendo que de pronto apareciera el trabajo perfecto para ti, o incluso tu media naranja, cuando más lo necesitaras.

Para ser justos con los jóvenes reunidos en Nuestra Señora y San Judas, cabe señalar que no se encuentran allí solo por interés personal. En mayor o menor medida, todos han captado la idea de que el cristianismo consiste en transcender el yo por medio del amor a Dios y al prójimo, y se esfuerzan por poner en práctica esta convicción tal como cada uno la entiende, tratando de ser amables y generosos y mostrándose agradecidos por los dones con los que han sido bendecidos. Desde luego, Angela es la única prójima a la que Dennis profesa algo parecido al amor en este momento, y Michael se siente tan irremediablemente abandonado a la depravación sexual que es incapaz de intentar hacer el bien en ningún otro plano, pero Angela no deja pasar ni una oportunidad de realizar una buena acción, ya sea ayudar con la compra a una señora mayor o cuidar de los niños de su casera; y Ruth es una filántropa aún más sistemática, pues dedica una tarde a la semana a ayudar en la guardería de un orfanato católico, y a veces se lleva a Polly con ella; y, aunque nunca se puede confiar en Polly, resulta que, cuando se digna aparecer, se le da mucho mejor que a Ruth entretener a los niños, por lo que esta última se ve obligada a hacer un esfuerzo para no ponerse celosa; Adrian es cadete en la Catholic Evidence Guild,[1] y pasa todas las tardes de los domingos en el Speaker’s Corner, al pie del estrado, trasmitiendo apoyo moral y aprendiendo los trucos del oficio para el día en que tenga que enfrentarse a los ateos y los fanáticos de la metrópolis; Miles es terciario en la orden de los carmelitas y lleva, a modo de sacrificio, un escapulario muy urticante bajo su camisa blanca perfectamente limpia y su ropa interior de seda, para ofrecer el malestar que este le provoca a las almas de todos sus antepasados protestantes que tal vez estén languideciendo en el purgatorio, en el que no creían; Edward tiene planeado ejercer la medicina durante al menos dos años en los campos de misioneros de África cuando se haya licenciado; y Violet tiende a sufrir unos súbitos y preocupantes ataques de automortificación que después acompaña de buenas acciones, como ayunar durante toda una semana o abordar a los desconcertados vagabundos del embarcadero de Charing Cross ofreciéndoles rosarios, que ellos aceptan con la esperanza de poder venderlos más adelante por el valor de una taza de té; si tienen llagas, Violet también les da unas botellitas de agua de Lourdes, pero los vagabundos se las beben con la esperanza de que sea ginebra y, cuando descubren que no lo es, la escupen irrespetuosamente sobre la acera.

Violet es la última en recibir la comunión. Al ponerle la hostia sobre la lengua, el padre Brierley murmura, como ha murmurado ante todos los demás comulgantes: «Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen».Que el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo preserve tu alma para la vida eterna. Luego se vuelve hacia el altar para realizar las abluciones: purifica sus dedos y el cáliz con agua y después se la bebe para asegurarse de que no ha quedado ni un trocito de la hostia consagrada ni una gota del vino consagrado sin consumir, salvándolos así del riesgo de sufrir algún trato irreverente o indecoroso. Todas las hostias enteras que han sobrado se guardan bajo llave en el tabernáculo que se halla encima del altar, con la puerta cubierta por una pequeña cortina dorada. Mientras tanto, los comulgantes han regresado a sus bancos, donde se arrodillan para dar gracias en silencio, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada.

Se trata de un asunto bastante complejo para casi todos, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Acaso es algo por lo que tengan que dar las gracias? Han recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. No literalmente, por supuesto, sino en forma de pan y de vino, o más bien solo pan, ya que la Iglesia católica ha perdido la costumbre de administrar ambas clases de comunión a los laicos; y en realidad ni siquiera pan, ya que la hostia no tiene el aspecto de una verdadera rebanada. El sacerdote les ha puesto en la lengua una oblea pequeña, redonda, parecida al papel, casi insípida, y ellos se la han tragado (sin masticarla, pues quienes los instruyeron para la primera comunión les dejaron muy claro que hacerlo sería un acto de lo más irreverente) y, de este modo, han recibido a Cristo en su interior. Pero ¿qué significa eso? Las hostias, lo saben muy bien, no cambian de apariencia externa cuando se consagran, y, si Dennis, por ejemplo, se llevara una en la lengua hasta el laboratorio y la analizase allí, igual que los sacrílegos científicos de los relatos admonitorios católicos, solo descubriría moléculas de trigo. Pero precisamente sería un sacrilegio porque la hostia sí ha mutado, convirtiéndose en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, el Salvador. En palabras de la filosofía escolástica, la sustancia ha cambiado, pero los accidentes (las propiedades que se pueden observar empíricamente) no. La doctrina de la transustanciación, como se les ha recordado con frecuencia en sus clases de Formación Religiosa, es un misterio, una verdad que se halla fuera del alcance de la comprensión racional. Y todo eso está genial, pero también implica que la mente no tiene mucho a lo que agarrarse cuando llega el momento de dar las gracias después de la comunión. De hecho, cuanto más piense uno en el misterio, más irreverentes y menos edificantes suelen volverse sus pensamientos. Dennis no puede evitar preguntarse cuándo se revierte el milagro de la transustanciación, lo cual por fuerza ha de suceder en algún momento, ya que no es posible que Cristo se someta a las indignidades de la digestión y la excreción humanas. ¿Es mientras la hostia se disuelve en la lengua, mientras pasa por la epiglotis o mientras viaja esófago abajo cuando Cristo salta desde Su vehículo de trigo y se te mete en el alma? Evidentemente, esta clase de especulaciones no contribuyen al recogimiento piadoso. Existen, por supuesto, oraciones establecidas que uno puede pronunciar, pero tampoco significan demasiado.

«Oh, Señor Jesucristo —lee Adrian en su misal—, te he recibido en mi interior, y, desde el santuario de mi corazón hasta el que te has dignado descender, dale a Dios Todopoderoso, en mi nombre, toda la gloria que merece.»

Adrian, quien tiene la cabeza muy bien amueblada, podría preguntarse con qué derecho afirma que su corazón es un santuario y cómo es posible que Cristo, siendo Dios, le dé gloria a Dios o, dejando eso de lado, por qué iba a molestarse en hacer eso en su nombre, cuando él, Adrian, puede darle gloria a Dios personalmente. Pero Adrian ha sido educado para no plantearse preguntas tan complicadas, y, cuando lee esas palabras, experimenta un vago sentimiento de piedad y acto seguido piensa en otra cosa. De hecho, durante esos treinta segundos que pasan arrodillados y con la cabeza inclinada, la mayoría de ellos piensa en asuntos ajenos a la eucaristía: en el desayuno o en el estudio o en el tiempo o en el sexo o simplemente en el dolor que sienten en las rodillas.Todo les resulta más sencillo cuando el padre Brierley, tras haber leído el Último Evangelio, se acerca al pie del altar y se arrodilla para recitar las habituales oraciones a Nuestra Señora.

—Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti te llamamos los desterrados hijos de Eva; ante ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas…

Solo los conversos escuchan realmente sus palabras y tratan de encontrarles sentido; para el resto, no es más que un balbuceo piadoso y de sobra conocido. Aun así, mientras la retórica barroca de la oración los eleva con sus ascendentes cadencias, todos piensan en Nuestra Señora, una mujer de rostro dulce vestida de azul y blanco, con los brazos y las manos ligeramente alzados y extendidos hacia delante, como se la retrata en las miles de estatuas baratas que se exhiben en las capillas consagradas a ella, repartidas por todo el país. Rezarle a Nuestra Señora para que te eche una mano es mucho más sencillo que darle vueltas al asunto de la transustanciación.

En cualquier caso, todos experimentan un ánimo más elevado por haber asistido a misa cuando se reúnen en el porche de la iglesia y se saludan, se ríen y empiezan a charlar, poniéndose guantes y bufandas para protegerse del aire húmedo y frío. Todos (salvo Michael) se sienten alegres, esperanzados, purificados y en paz. Tal vez, en efecto, esto se deba a la presencia de Jesús en su interior, y no solo a la animación que nos suele sobrevenir cuando concluimos una actividad ligeramente aburrida y nos disponemos a desayunar.

El padre Brierley se ha cambiado con una prisa casi indecorosa, ha echado a correr y ha rodeado la iglesia por la parte de atrás para poder saludar a su pequeño rebaño antes de que se marchen a la cafetería Lyons.

—Buenos días, Angela. Buenos días, Dennis. Buenos días, Polly. ¿Se te han pegado las sábanas?

Acto seguido, suelta una efusiva carcajada, mostrando unos dientes manchados de nicotina, abre un paquete de Player’s y les ofrece cigarrillos a los chicos que fuman. Los estudiantes dan pataditas en el suelo y se pasan los bolsos y las carteras de una mano a otra, impacientes por marcharse, pero tratando de no parecer descorteses. Violet toma uno de los cigarrillos del padre Brierley, que se queda consternado, pues no le gusta ver a las mujeres fumando en público. Se intercambian algunas chanzas sobre el día de San Valentín, y el padre Brierley, desesperado por mostrarse alegre y tolerante con el humor inofensivo, redobla sus carcajadas forzadas.

—¿Has recibido mi tarjeta de San Valentín? —le murmura Dennis a Angela.

Ella sonríe.

—Sí. En realidad, he recibido dos.

¡Dos! Al instante, Dennis siente una punzada de miedo y celos.

—¿Quién te ha mandado la otra?

—No tengo ni la menor idea.

Por fin, tras arrojar las colillas al suelo embarrado y apagarlas con los pies, el pequeño grupo comienza a dirigirse lentamente hacia Tottenham Court Road.

—¡Adiós, padre! —gritan; y Austin Brierley, hundiendo las manos en los bolsillos de su sotana y balanceándose sobre los talones hacia delante y hacia atrás, les contesta:

—Adiós, adiós. Nos vemos el lunes en el grupo de estudio. Primera Epístola a los Corintios.

—¿No va a venir a la fiesta de San Valentín, padre? —grita Ruth, y se encoge de dolor cuando Polly le propina un codazo en las costillas.

—No, no, creo que no —contesta el sacerdote—. Hay una reunión de la Legión de María…

—¿Por qué me has hecho eso? —murmura Ruth, frotándose el costado.

—No queremos que venga esta noche. Es un aguafiestas —dice Polly en voz baja, y vuelve la cabeza para dedicarle una última sonrisa al padre Brierley.

Él se sonroja y regresa al porche de la iglesia, donde se encuentra con las dos ancianas, que acaban de concluir su laborioso trayecto por la nave, agarradas del brazo; el sacerdote intercambia unas palabras con ellas, como corresponde. Después vuelve a la casa parroquial, donde lo esperan su desayuno, que ya se ha quedado más que frío, y, oculto tras The Daily Telegraph, instalado en el otro lado de la mesa, su párroco.

—¿Han venido muchos? —le pregunta sin levantar la vista de su Daily Telegraph.

—Nueve —dice Austin Brierley—. Más la señora Moody y la señora O’Dowd, claro.

El párroco suelta un gruñido. Austin Brierley destapa su huevo con beicon. Solo son las nueve menos cuarto, pero la mejor parte del día ya ha pasado.

Empieza a lloviznar de nuevo mientras los estudiantes caminan por la calle en grupitos de dos o tres. De mala gana (pues resulta complicadísimo volver a enfundarlo), Miles abre su paraguas, fino como un estoque, y lo sujeta galantemente sobre la cabeza de Violet.

—Miles —dice ella—, ¿sabías que Nuestra Señora de Fátima dejó un mensaje explicando cómo será el fin del mundo, y que ese mensaje fue sellado y entregado al papa y no debe abrirse hasta 1960?

—¡Oh, qué emocionante! Debe de sentir una tentación terrible de abrirlo y ver qué pone.

—Dicen que ya lo hizo, y que su contenido es tan aterrador que perdió el conocimiento.

—Tienes que saberlo —le dice Dennis a Angela—. Al menos, habrás pensado en alguna hipótesis.

—Pues no lo sé. No iba firmada como la tuya. Se supone que las tarjetas de San Valentín no se firman, ¿sabes? —responde ella con cierta aspereza, pues el persistente interrogatorio de Dennis empieza a irritarla—. Ahí está la gracia.

—¿Y qué hay del sobre? ¿No reconociste la letra?

—Por el amor de Dios, Dennis, dejemos el tema de una vez.

A medida que se acercan a Tottenham Court Road, el Londres secular empieza a envolverlos con los ruidos del tráfico y de la multitud de peatones, que se abren paso nerviosamente, a empujones, para llegar a tiempo al trabajo. No llevan a Jesús en su interior, desde luego, a juzgar por su aspecto y por su conducta: se los ve demacrados, y su mirada se revela ansiosa o vacía cuando se apiñan al borde de la acera, esperando a que el semáforo se ponga verde. En algunos edificios, las banderas ondean a media asta por la reciente muerte del rey Jorge VI, y un periódico anuncia: LOS NUEVOS ISABELINOS: REPORTAJE ESPECIAL.