Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die DDR-Regierung hat großes Interesse, bei der Entwicklung der jungen Republik Mosambik - unlängst befreit von portugiesischer Kolonialausbeutung - mitzumischen. Einerseits sind es politische, sozialistische Aspekte, andererseits aber auch die Hoffnung, an den reichhaltigen Bodenschätzen des afrikanischen Landes mitzuverdienen. Günter Mosler wird als Auslandskader abkommandiert, erhält die Aufgabe, als Bauabteilungsleiter Baumaßnahmen für das Steinkohleförderprogramm CARBOMOC in Moatize mit einheimischen Arbeitskräften zu realisieren. Schon bald wird er mit mannigfaltigen Problemen konfrontiert. Armut, Krankheiten, schwache Arbeitsproduktivität, desolate Wirtschaft, fehlende Baustoffe und von gegnerischen, bewaffneten Banden zerstörte Transportwege, um nur einiges zu nennen. Trotz allem hat Günter Mosler, während seiner dreijährigen Tätigkeit in Mosambik, die ihm anvertrauten Aufgaben erfolgreich gemeistert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

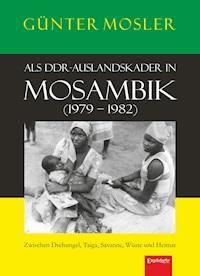

Günter Mosler

Als DDR-Auslandskader in Mosambik

1979 – 1982

Zwischen Dschungel, Taiga, Savanne, Wüste und Heimat

Engelsdorfer Verlag Leipzig 2013

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.

Copyright (2013) Engelsdorfer Verlag Leipzig

1. digitale Auflage 2013: Zeilenwert GmbH

Alle Rechte beim Autor

Fotos © Günter Mosler

ISBN 9783954887705

www.engelsdorfer-verlag.de

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Vor dem neuen Auslandsarbeitseinsatz

Meine Dienstreise in die VR Angola vom 28. März – 16. April 1979

Vor der Ausreise

Das erste Jahr 1979/1980 in Moatize

Das zweite Jahr 1980/1981 in Moatize

Das dritte Jahr 1981/1982 in Moatize

VOR DEM NEUEN AUSLANDSARBEITSEINSATZ

Nach einem langem Kadergespräch im Ministerium für Bauwesen der DDR, liegt meine Bereitschaft zum weiteren Auslandarbeitseinsatz vor.

Im arabischen Raum, wie in Syrien, Irak oder Kuwait wäre der nächste Arbeitseinsatz möglich. Helene an meiner Seite, Dollarscheine zum Leben, Rest transferieren, aber auch ein arabisches Land kennenlernen - das alles hat seinen Reiz. Denkbar wäre ein Einsatz in Syrien. In Aleppo werden Stahlbetonsilos im Gleitbauverfahren von der DDR gebaut. Über Bau-Exportleistungen im NSW erfährt man nichts, in der Kombinatsleitung ist das ein geschütztes Geheimnis. Danach zu fragen, könnte für einen Reisekader böse Folgen haben. Der „Dollar-Kuchen“ ist längst unter einigen Genossen und Nichtgenossen verteilt.

Seit dem 2. Mai 1978 bin ich wieder im VEB Bau- und Montagekombinat „Chemie“ im Einsatz, aber nicht in Zeitz, sondern im Betriebsteil Leuna. Die Oberbauleitung hat von meiner Bereitschaft zum weiteren Auslandeinsatz Kenntnis genommen und versetzte mich daraufhin in die Baubetriebsleitung.

Es wäre nicht böse gemeint, aber verständlich: Für langfristige Aufgaben bin ich für eine Oberbauleitung ungeeignet.

Also muss ich die bittere Pille schlucken, jeden Morgen 4:00 Uhr aufstehen, um ca. 4:50 Uhr zur Bushaltestelle rennen und am späten Nachmittag gegen 17:30 Uhr zu Hause sein.

Als Technologe wälze ich Bauzeichnungen, stelle Baumaterial, Arbeitszeiten und Baumaschineneinsätze zusammen, erarbeite Bauablaufpläne, löse Aufträge und Bestellungen aus, bin auf Baustellen zu Arbeitsberatungen oder Erläuterungen bestimmter Details einer technologischen Ausarbeitung.

Wenn ich in einer Oberbauleitung erscheine, betrachtet man mich als Exot: „Ach du bist der Mosler, der in Vietnam und Sibirien war.“

„Haben die Amerikaner den Vietnamesen großen Schaden angerichtet?“

„Ist es dort wirklich so schwülwarm? “

„Was habt ihr dort gebaut? “

„Gibt es in Vietnam nur Reis zum Essen?“

„Habe gehört, Vietnamesen essen Hundefleisch. Stimmt das?“

„Sind Vietnamesinnen scharfe Weiber?“

„Habe gehört, Vietnamesinnen haben kleine Tüten. Stimmt das? “

Andere stellen Fragen zu Sibirien:

„Ist dort wirklich so kalt, dass die Spucke wie ein Stein zu Boden fällt?“

„Mein Alter erzählt, dass ihm bei den Russen, in der Gefangenschaft, der Arsch an der Latrine festgefroren ist und beim Pinkeln, im Freien, kam am Ende eine dünne Eisstange heraus, aber weißt du, wenn mein Alter was gesoffen hat, erzählt er Stories über sein Leben in der Gefangenschaft.“

„Wie kann man bei -40 °C/-30 °C arbeiten?“

„Gibt es spezielle Technologien zur Herstellung und Verarbeitung von Beton bei den sowjetischen Freunden?“

„Der Boden ist doch gefroren, wie kann man darauf bauen?“

„Scheint auch dort die Sonne?“

Sie stellen diese Fragen und ich gebe bereitwillig Auskunft. Meine Dia-Vorträge im Baubetrieb, Schulen, Hausgemeinschaften kommen gut an. Von Schülern kommen ebenfalls interessante Fragen: „Wie weit ist der Kommunismus in der Sowjetunion fortgeschritten?“

„Ob ich in Moskau Leonid Breschnew begegnet bin oder ob ich im Lenin-Mausoleum war.“

„Liegt dort tatsächlich der Leichnam Lenins oder eine Wachspuppe?

„Gibt es in Sibirien auch Sommerferien oder nur Winterferien?“

Auch solche Fragen beantworte ich ausführlich.

Obwohl die Tätigkeit in der technischen Abteilung interessant ist, füllt sie mich nicht aus. Acht Stunden lang im verqualmten Raum sitzen, schmeckt mir nicht. Unter beliebigem Vorwand, mit einer Englischvokabelliste in der Hand, verlasse ich den Raum, gehe ins Freie und pauke Englisch.

Mein Parteisekretär kommt auf mich zu und sagt: „Günter, von der Kreisparteileitung wurdest du für den kommenden Kreisparteilehrgang und anschließend für die Bezirksparteischulung in Ballenstedt nominiert. Für deine verantwortungsvolle Auslandstätigkeit brauchst du theoretische Kenntnisse über Marxismus-Leninismus, damit du standfest in Diskussionen mit Andersdenkenden bist. Aus deinen Akten geht hervor, du hast an so wichtigen Lehrgängen noch nicht teilgenommen.“

Mein Gehirn wird immer hellhöriger und denkt: ‘So ein Scheiß passt doch nicht in mein Berufsumfeld.’ Doch ich antworte meinen Parteisekretär: „Oh, das ist nett, dass die Kreisparteileitung an mich denkt. Warum nicht? Wenn das in meinen Zeitplan passt, bin ich sofort bereit, meine marxistisch-leninistischen Kenntnisse zu vertiefen. Die Kreisparteileitung hat recht, wertvolle Argumente für Diskussionen mit Andersdenkenden sind eine gute Waffe, Genosse Parteisekretär.“ Bei dieser Lüge werde ich gar nicht rot im Gesicht.

Über zwei Wochen bin ich schon in Leuna, die tägliche Fahrt hin und zurück. Es wird immer langweiliger. An das Kramen in verstaubten Zeichnungen und Akten kann ich mich nicht gewöhnen. Ich bewundere die Kollegen, die täglich viele Stunden den Stuhl oder Sessel drücken, Frühstück, Mittag und Kaffeetrinken pflegen, dazwischen arbeiten und den Feierabend erwarten. In der Baubetriebsleitung gibt es auch Kollegen, die meinen Ehrgeiz, Mut, Risikobereitschaft hoch schätzen. Sie stellen sachliche Fragen zur Verständigung, zum Zusammenleben und -arbeiten mit Menschen fremder Kulturen, besonders in der Anfangszeit eines Auslandeinsatzes. Meine Erzählungen werden mit Interesse verfolgt, ich muss versprechen, bald einen weiteren Dia-Vortrag zu halten.

Während des Mittagessens sagt mein Parteisekretär: „Hätte ich gewusst, dass sich dein Einsatz weiter verzögert, dann hätte ich dich zum Kreisparteilehrgang delegiert, du stehst auf der Dringlichkeitsliste.“

Ich zucke mit den Schultern und will den Spruch meiner Großmutter wiederholen: Der Mensch denkt und Gott lenkt, aber mein Parteisekretär sprach plötzlich einen vorbeigehenden Genossen an.

Ich werde zum Betriebsdirektor gerufen. Bestimmt geht es darum, in seinem Auftrag eine Baustelle aufzusuchen oder zum Nachauftragnehmer zu fahren. Mein oberster Chef schaut mich lächelnd an und sagt: „Hier ist ein Dienstreiseauftrag, morgen musst du dich beim Ministerium für Bauwesen in der Kaderabteilung melden.“

Mein Blutdruck und Kreislauf pulsieren immer höher, ein Gedanke löst den anderen ab. Ein neuer Einsatz steht bevor! Aber wo? Syrien, Irak, Kuwait?

Der Direktor sagt weiter: „Wir werden dich bald verabschieden müssen“, und fragt: „Hast du eine Ahnung, welches Land das sein wird?“

„Nein“, antworte ich.

Am nächsten Morgen ziehe ich meinen Ausgangsanzug an und binde die Krawatte um. Helene sucht und findet zwischen Knöpfen und Nadeln mein Parteizeichen. Ich bringe es am Jackenrevers an, aber muss lange überlegen ob links oder rechts. In einer alten Zeitung entdecken wir Erich Honecker mit seinem Parteizeichen auf der Seite des Herzens. Dann frühstücken wir gemeinsam, anschließend bringt mich Helene zum Bahnhof.

Im Ministerium für Bauwesen werde ich von Helga, der Sekretärin zum Chef der Kaderabteilung, begleitet.

Nach einer flüchtigen Begrüßung, kommt er sogleich zur Sache: „Genosse, wir brauchen dich dringend in Mosambik! Bist du dazu bereit?“

Eine neue Situation ist entstanden. Ich überlege kurz und sage: „Für einen weiteren Auslandeinsatz halte ich mich seit März bereit, in Brandenburg-Plaue habe ich meine Englischkenntnisse vertieft. Aber aus der Länderkunde ist mir bekannt, Mosambik war eine portugiesische Kolonie, dort wird Portugiesisch gesprochen.“

Darauf bemerkt mein Gesprächspartner: „Genosse, das ist zutreffend – und für diesen Einsatz wirst du zum Portugiesisch-Sprachlehrgang delegiert. Mit Helga fährst du zur Schwarzen Pumpe und dort erfahrt ihr alles Weitere. Übrigens: Die Schwarze Pumpe ist der Generalauftragnehmer für das Vorhaben in Mosambik.“

Danach verabschieden wir uns freundlich.

Was bauen wir in Mosambik? Nichts Konkretes konnte mir der Kaderchef sagen. Oder wollte er nicht?

„Wir unterstützen dort den mosambikanischen Bergbau“, war seine kurze Antwort.

Tief in Gedanken versunken trete ich an meine Rückreise nach Zeitz. Um mich abzulenken, gehe ich zum Mitropa-Wagon, bestelle ein Radeberger Bier und unterhalte mich mit anderen Reisenden im Gang.

Am Bahnsteig in Zeitz steht Helene mit Buffy. Unterwegs berichte ich über die neue Lage.

Auch Helene sagt: „Mosambik war doch eine portugiesische Kolonie, dort wird Portugiesisch gesprochen. Heißt das, unser Englischpauken ist für die Katz gewesen?“

„Mit Englisch kann man sich überall verständigen. Aber du hast recht, in Mosambik wird Portugiesisch gesprochen und ich werde in nächster Zeit zum Sprachlehrgang delegiert“, antworte ich. So richtig können wir uns mit der neuen Lage noch nicht abfinden. In bester Stimmung ist Buffy. Unser kleiner weißer Pudel springt um mich herum, will gekuschelt werden, kommt auf meinen Schoss, wackelt mit der Rute und freut sich.

„Ob wir Buffy mitnehmen dürfen?“, fragt Helene.

„Wir werden uns darum bemühen“, antworte ich.

Im Baubetrieb spricht sich meine Afrika-Delegierung schnell herum. Kollegen stellen Fragen über Fragen, die ich nur oberflächlich beantworten kann. Abwimmeln möchte ich die Kollegen nicht, sonst würde man mich als Hochnäsigen betrachten. In Gruppengesprächen, besonders auf Baustellen, höre ich blöde Bemerkungen. „Da wirst du schwarze Weiber mit hängenden Tüten sehen. ... Diesmal bekommst du harte Währung, da könnt ihr im Intershop einkaufen. ... Du musst gute Beziehungen haben, dich schicken sie ständig ins Ausland, jetzt sogar nach Afrika, dort kommt kein Schwanz von uns hin.“ Einer klagte: „Meine Oma ist vor kurzem verstorben. Mein Alter wollte zu Beerdigung seiner Mutter in den Westen und hat keine Ausreisegenehmigung bekommen. Es war nichts zu machen, obwohl er gute Einschätzungen vom Betrieb und Anglerverein bekam. In Höxter hat die Verwandtschaft auf ihn gewartet, ohne Erfolg, mit fünf Tagen Verspätung und ohne die Anwesenheit meines Vaters, wurde Oma beerdigt.“

Ein Witzbold schaltet sich ein und fragt: „Uwe, du trauerst doch nicht um deine Oma, nur um die D-Markscheine, die euch beiden durch die Lappen gegangen sind!“

Heute fahre ich mit Helene mit unserem Wartburg zur „Schwarzen Pumpe“. Eine Genehmigung der Baubetriebsleitung liegt vor. Helga vom Ministerium für Bauwesen ist schon da. In der Kaderabteilung werden wir freundlich begrüßt, Helga stellt mich als erfahrenen Auslandskader für den Einsatz in Mosambik vor. Mein Gesprächspartner ist sehr freundlich, stellt mir Fragen zu meiner Berufsentwicklung, zur Partei- und Organisationszugehörigkeit und zur Familie. Er schaut von Zeit zu Zeit in einen Aktenhefter, lauscht dabei meinen Antworten. Anschließend frage ich beiläufig, ohne meine Neugier zu demonstrieren: „Was baut denn die Schwarze Pumpe in Mosambik und welche Aufgaben habe ich dort zu erfüllen?“

Darauf antwortet mein Gesprächspartner: „Wir helfen unseren mosambikanischen Freunden bei der Entwicklung des Steinkohlenbergbaus. Es fehlen Bergbauspezialisten vor Ort. Du bist dort als Leiter für den Wohnungs- und Sozialbau vorgesehen. Ein Portugiese ist als Bauabteilungsleiter vor Ort beschäftigt. Nach deiner Ankunft reist er nach Portugal zurück. Für diese Aufgabe musst du einen Portugiesischlehrgang absolvieren. Der findet in der Zeit vom 27.11.1978 bis zum 19.1.1979 in Oppach statt.“

Der Arbeitseinsatz in Mosambik ist in greifbarer Nähe, vielleicht schon nach dem Sprachlehrgang in Oppach, denke ich. Auf den Baustellen in Zeitz werde ich sofort umringt und mit Fragen belegt. Die Kunde von meiner nächsten Tätigkeit in Afrika kam auch hier längst an.

Ich denke viel an das weite afrikanische Land Mosambik. Im Grunde genommen freue ich mich, im Wohnungs- und Sozialbau tätig zu werden. Harte Währung bekomme ich auch, Mosambik gehört zum Hartwährungsgebiet. Und die afrikanische Kultur kennenzulernen, reizt mich.

27.11.1978. Mit der Reichsbahn fahre in Richtung Süd-Ost nach Oppach, nahe der tschechoslowakischen Grenze, im Bezirk Dresden. Meine letzte Etappe muss ich mit dem Bus reisen. An der Bushaltestelle wartet ein Herr mit gleichem Ziel, er muss zum Portugiesischsprachlehrgang nach Oppach. Wir machen uns bekannt. Es ist Dr. Armin Krauße, Bergbauingenieur, und zufällig wohnt sein Bruder auch in Zeitz.

Am späten Nachmittag sind alle Kursanten angereist. Im Speisesaal treffen wir uns zu Begrüßung. Es sind Mitarbeiter der Schwarzen Pumpe mit Spezialisten für Maschinenbau und Instandhaltung, Elektriker, Laboranten, Ökonomen, dann Mitarbeiter vom VEB Steinkohlenkokereien August Bebel Zwickau und Bergbauspezialisten aus dem ehemaligen Kohlerevier Ölsnitz. Im Saal sehe ich die Familie Ingrid und Peter Höhl, beide wohnen, wie ich, in Zeitz-Ost. Wir freuen uns bei dieser Begegnung. Auch sie wollen portugiesische Sprachkenntnisse erwerben, für Aufgaben in der Hauptstadt von Mosambik. Peter soll von Maputo aus die Steinkohle-Tagebau-Erschließung in Moatize vorbereiten, Ingrid wird als Arzthelferin in der Botschaft arbeiten.

Der Unterricht beginnt am Montagnachmittag und endet am Freitag zur Mittagszeit. Unterrichtet wird auch am Nachmittag, anschließend folgt Selbststudium. Studenten der Leipziger Universität unterrichten uns. Sie wohnen in Bungalows und stehen uns zur Seite. Das Lernregime ist sehr locker, jeder von uns muss Mosambikaner anleiten können, dazu brauchen wir portugiesische Sprachkenntnisse.

Wir lernen Redewendungen wie:

und vieles anderes. Wir lernen Substantive, Artikel, Grundzahlen usw. Wir hören Vorträge von Vertretern der „Schwarze Pumpe“ und dem VEB Steinkohlenkokereien „August Bebel Zwickau“ über Moatize. Anschließend werden Delegierungsverträge für den künftigen Arbeitseinsatz in der Volksrepublik Mosambik unterzeichnet und ausgehändigt.

Am Wochenende, beim Gassigang mit Buffy, pauke ich laut Vokabeln und Redewendungen. Meine gute Buffy erschreckt, kläfft, wenn ich laut portugiesische Sätze ausspreche. Das arme Luder versteht doch kein Portugiesisch.

19. Januar 1979: Ich erhalte das Zeugnis der Bildungseinrichtung mit dem Vermerk: Am Grundlehrgang Portugiesisch mit 300 Unterrichtstunden teilgenommen zu haben. Wir verabschieden uns mit einem: „Auf Wiedersehen in Moatize“.

Sehr interessant waren die Vorträge über Moatize und Tete von Mitarbeitern der Abteilung „M“ (Moatize) „Schwarzen Pumpe“, die den Entwicklungsprozess des mosambikanischen Steinkohlenreviers studierten und von Anfang an, seit 1977/78, das Engagement der DDR in Mosambik verfolgten und ihm dann beiwohnten. Einige Kursteilnehmer waren bereits in Moatize.

Aus den Vorträgen und Erzählungen erfahre ich interessante Dinge über Tete und Moatize: Tete ist eine dünn besiedelte Provinz, 8,3 Einwohner kommen auf einen Quadratkilometer. Der Fluss Sambesi, übrigens der viertlängste Fluss Afrikas, durchquert die Provinz und mündet im Indischen Ozean. Am unteren Sambesi, in der Provinz Tete, steht der Cahora-Bassa-Staudamm. Der Stausee speist das größte afrikanische Wasserkraftwerk. Der Sambesi ist reich an Krokodilen und Flusspferden. Bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1975 war die Kohleförderung im Raum Moatize um das Mehrfache gestiegen. Aus Belegen geht hervor, dass es im Jahr 1945 ca. 12.000 Tonnen und im Jahr 1975 ca. 570.000 Tonen waren.

Mit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1975 und der gewählten politischen Richtung, konnten sich bestimmte Kreise im In- und Ausland nicht abfinden. Es kam zu einer Massenflucht von Europäern und von ausgebildeten einheimischen Facharbeitern. Leitungspersonal verließ die Produktionsstätten und die Gruben. Die Steinkohlenfördermenge wurde rückläufig, die Gefährdung der Sicherheit in den Gruben stieg zunehmend. Im September 1976 kam es in der Grube Chipanga VI zu einer verheerenden Schlagwetterkatastrophe. Achtundsechzig mosambikanische Kumpels verloren dabei ihr Leben. Die mosambikanische Regierung sah eine weitere Entwicklung des Moatize-Kohlereviers erheblich gefährdet und bat das Ausland, darunter die DDR, um Unterstützung. Noch im gleichen Jahr flog eine hohe Bergbauexpertengruppe nach Moatize, untersuchte den technischen und materiellen Umfang der Katastrophe und erarbeitete ein sicherheitstechnisches Minimalprogramm für die anderen Gruben. Schon neun Monate später, im August 1977, kam es erneut zu einer verheerenden Schlagwetterkatastrophe. Dabei verloren sechsundfünfzig Kumpels ihr Leben. Es kam zu gewaltigen Unruhen im gesamten Kohlerevier. Mehrere Menschen wurden umgebracht, darunter auch der Direktor der Companha Carbonifera de Mocambique. In dieser schrecklichen Zeit wandte sich die mosambikanische Regierung erneut an das Ausland und bat um Unterstützung für den Bergbau. Die VR Rumänien entsendeten 12 Bergbauexperten und die DDR im Januar 1978 schon 50 Bergbaukumpel und Material nach Moatize. Ein Bild des Grauens fanden unsere Bergleute im Stollen: Verweste Leichen der Verunglückten lagen über Monate bei über 40 °C in der Tiefe. Eine Grabstätte wurde für die toten Bergleute in einem der Stollen errichtet. Unsere Bergleute brachten die Bergbausicherheit weitgehend in Ordnung, bauten einen Posto de Medico (medizinischen Stützpunkt) für einheimische Bergleute auf und besuchten täglich die Gruben. Bald daraufhin verständigten sich die Regierungen der Volksrepublik Mosambik und der DDR in einem Abkommen vom 24.04.1978 zum weiteren Betreiben – mit voller Unterstützung der DDR – des Steinkohlereviers in Moatize, welches seit der letzten Schlagwetterkatastrophe nicht mehr vollständig im Betrieb war.

Am 12. Mai 1978 wurde die Steinkohlegesellschaft verstaatlicht und bekam den Namen: Empresa Nacional de Carvao de Mocambique „CARBOMOC“.

Vor Ort weilen bereits mehrere Bergbauspezialisten, Elektriker, Maschinen- und Instandhaltungsspezialisten, medizinisches Personal und Geologen, die die DDR-Delegation bilden. Bungalows für DDR-Cooperanten befinden sich im Bau.

Zu bedenken geben mir Gespräche mit vorgehaltener Hand in den Pausen, denn ich erfuhr auch die unerfreulichen Dinge. Nach der Verstaatlichung des Kohlereviers von Moatize folgten Anschläge auf Hochspannungsleitungen. Verübt wurden Anschläge auf die Eisenbahnlinie Moatize-Beira. In den Dörfern wurden FRELIMO-Aktivisten verschleppt und grausam ermordet. Ausländische Zulieferer verweigerten Lieferungen von Ersatzteilen für Grubenausrüstungen. Eine Grubenwehr wurde gebildet, man befürchtete Anschläge auf Gruben und nicht zuletzt auf unsere Spezialisten. Es gab große Probleme mit der Energieversorgung und Engpässe in der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung.

Ich dachte mir jedoch, wenn es wirklich so gefährlich wäre, würde man uns nicht in dieses Land schicken.

15. Februar 1979: Die DDR-Bürger erfahren aus Medienberichten, dass eine hochrangige Partei- und Staatsdelegation der DDR, unter Leitung von Erich Honecker, vom 15 bis 24. Februar 1979 die Sozialistische Libysche Volksjamahiriya vom 15. bis 17. Februar 1979, die Volksrepublik Angola vom 17. bis 20. Februar 1979, die Republik Sambia vom 20. – 22. Februar 1979 und die Volksrepublik Mosambik vom 22. bis 24. Februar 1979 besucht. Die DDR-Medien berichten ständig über den Staatsbesuch. In der „Aktuellen Kamera“ flattern Bilder von Maputo über den Schirm. Ich verfolge aufmerksam den Besuchsverlauf. Aber in offiziellen Dokumenten kommt der Begriff Steinkohle, Moatize oder Tete nicht vor. Vielleicht habe ich auch etwas übersehen oder überhört?

Erich Honecker und Samora Moises Machel (Bild aus DDR-Medien)

In unseren Medien erscheinen nur lobende Kommentare. Die Deutsche Demokratische Republik hat die Beziehungen zu den vier besuchten Staaten sowie zu den Befreiungsbewegungen qualitativ ausgebaut.

Es ist Montag früh: Mit ernstem Gesichtsausdruck kommt der sonst witzige Parteigruppenorganisator in unser Büro und fragt: „Habt ihr gehört, was passiert ist?“ - „Nein“, unsere Antwort, „erzähle!“ Darauf Herbert unser Kampfgenosse: „Das Flugzeug mit Erich Honecker ist abgestürzt.“ „Was ist passiert?“, fragen mehrere neugierige Stimmen. Herbert, ohne auf unseren blöden Gesichtsausdruck zu achten, setzt fort: „Erich hing mit seinem Fallschirm an einem Baum. Nach mehreren Stunden kam ein Engel geflogen und fragte: ‘Erich soll ich dir helfen?’ - ‘Nein, meine Genossen werden mir helfen!’, antwortete Erich erbost auf das himmlische Angebot. Nach 24 Stunden kommt der Engel wieder geflogen und fragt: ‘Erich du hängst ja immer noch, soll ich dir helfen?’ - ‘Meine Genossen sind bald vor Ort!’, so seine widerwillige Antwort. - Nach weiteren Stunden kommt der Engel erneut, fliegt vorbei, ohne auf Erich zu achten. Erich genervt ruft: ‘Engel, jetzt kannst du mir helfen!’ Und der Engel antwortet sehr erfreut: ‘Erich, ich bin Genosse geworden.’“ – hahahaha …

Ich studiere Zeichnungen, Leistungsbeschreibungen, Bewehrungszeichnungen und -listen, prüfe Maßketten und stelle Materiallisten zusammen. Mein unter Zeichnungen verborgenes Telefon am Schreibtisch klingelt. Ich denke mir nichts dabei. Es klingelt mehrmals während der Arbeitszeit. Irgendwann nehme ich den Hörer ab und am anderen Ende der Leitung ist Helgas Stimme zu hören. Ich spüre meine Herzschläge, die Beine kommen wanken, nein, nicht wegen der zarten Stimme Helgas, aber wegen dem, was sie mir vielleicht sagen wird. Eine förmliche Begrüßung folgt und anschließend sagt sie: „Genosse, wir haben einen dringenden Auftrag für dich. Eine mehrwöchige Dienstreise nach Angola. Melde dich unverzüglich beim Ministerium für Handel und Versorgung der DDR, in der Abteilung Gaststätten und Hotelwesen. Dort bekommst du weitere Informationen.“

MEINE DIENSTREISE IN DIE VR ANGOLA VOM 28. MÄRZ – 16. APRIL 1979

Die Il-62 der Interflug schwebt hoch über den Wolken, auf Südkurs, in Richtung Luanda. In den späten Abendstunden begann der Flug mit einem bedrückenden Gefühl. Es war die Nachricht im Radio, eine Interflugmaschine vom Typ IL-18, mit Hilfsgütern nach Angola, ist am Flughafen in Luanda verunglückt. Ich sitze an der Fensterseite, schaue nach draußen und beobachte die Lichter am rechten Flügel der Maschine. Unter den Passagieren sind alte und junge Afrikaner, vermutlich Angolaner, Studenten, Facharbeiter, Dienstreisende, aber auch eine Vielzahl Europäer – scheinbar DDR-Bürger, Diplomaten, Spezialisten, Außenhändler. Die Maschine ist nicht ausgebucht. Die freien Plätze sind vielleicht für neue Passagiere in Algier oder Lagos. Die Stewardessen versorgen uns sehr gut, sie sind sehr freundlich, aber bestimmend in der Sache.

Wenige Tage vor der Dienstreise las ich in Nachschlagwerken über Angola und bekam folgendes Bild über dieses Land: Am 11. November 1975 wurde die Unabhängigkeit der Volksrepublik Angola proklamiert. Bis zu diesem Zeitpunkt war Angola portugiesische Kolonie, eine sogenannte überseeische Provinz, an der südwestlichen Küste Afrikas. Nach der Unabhängigkeit von Portugal entbrannt ein Konflikt mit der Rebellengruppierung UNITA, die von Jonas Savimbi geführt wird, dieser Konflikt dauert noch an und nimmt an Schärfe zu. Die USA und Südafrika unterstützen die prowestliche UNITA-Rebellen, wiederum die Sowjetunion und Kuba die MPLA, aber auch andere sozialistische Länder – darunter die DDR – solidarisieren sich mit der VR Angola im Kampf gegen die UNITA-Rebellen.

Daraus kann geschlussfolgert werden, die junge Volksrepublik Angola ist noch ein instabiles Land.

Unsere Delegation, auch Arbeitsgruppe genannt, besteht aus acht Mitgliedern: Harri Peters als Delegationsleiter, Renate Petrahn als Dolmetscherin. Von der angolanischen Seite, dem Ministerium für Binnenhandel, wurde an die DDR das Ersuchen herangetragen, sie bei der Organisierung und Realisierung der Inbetriebnahme einschließlich Renovierung einer Reihe von Hotels in Luanda zu unterstützen.

Unter vorgehaltener Hand wird gesagt, während des Partei- und Staatsbesuches in Angola wurde diese Bitte an Dr. Günter Mittag, Politbüromitglied und zuständig für Wirtschaft, herangetragen. Mittag gab den Auftrag weiter, den Umfang der Leistungen zu untersuchen. In Vorbereitung dieser Reise wurde mir folgendes Aufgabengebiet übertragen:

Beratung des Delegationsleiters zu allen Fragen, die das Bauwesen betreffen;

Erfassung der erforderlichen Bauleistungen zur Inbetriebnahme der besichtigten Hotels;

Einschätzung der erforderlichen Baukapazitäten nach Mengen und Währungseinheiten, Arbeitszeit- und Bauzeitaufwand sowie erforderliche Maschinen, Geräte und Kleinmechanisierung;

Wünsche der angolanischen Seite entgegenzunehmen und Lieferungen und Leistungen des Bauwesens der DDR hinsichtlich der Fertigungsstellung der Hotels zu prüfen.

Die Nacht wird vom Tag abgelöst. Über uns ein herrlicher blauer Himmel. Unter uns ein lang gestrecktes Wolkenfeld. Wir fliegen in 10.000 m Höhe. Unsere IL-62 fliegt immer tiefer in den Süden Afrikas. Wir überqueren den Äquator, unter uns ist der Atlantische Ozean. Eine Stewardess überreicht jedem Fluggast, der zum ersten Mal den Äquator überquert, eine bunte Urkunde der Interflug, auf meiner mit dem Vermerk: „Die Äquatortaufe am 28. 3. 1979, 13:40 MEZ wird dem Kollegen Günter Mosler bescheinigt. Er kam mühelos über das Zentrum der Erdkugel. Es soll ihm gelingen, weitere Male diese Schwelle zu überfliegen.“

Plötzlich wird die Stille von der Ansage zur bevorstehenden Landung in Luanda unterbrochen. Luanda, die Hauptstadt Angolas, hat ca. 450.000 Einwohner, einen Hafen, eine Erdölraffinerie und eine traurige Vergangenheit. Von hier aus wurde der Sklavenhandel hauptsächlich nach Brasilien getrieben.

Wir landen mit leichtem Aufschlag auf dem Rollfeld des Flughafens Luanda. Objekte auf dem Boden gleiten an uns vorbei, die Geschwindigkeit lässt nach und unsere Il-62 kommt zum Stehen. Beim Betreten der Gangway spüren wir das tropische Klima Angolas. Die meisten meiner mitreisenden Kollegen der Arbeitsgruppe sind zum ersten Mal in einer tropischen Klimazone. Es ist schwülwarm, Erinnerungen an Vietnam werden in mir wach. Das Schwitzen und Stöhnen nimmt seinen Lauf. Nach der Pass- und Zollabfertigung, beides verläuft zügig, werden wir vom Camarada Fernando Continho, Abteilungsleiter Tourismus im Ministerium für Bienenhandel der VR Angola, begrüßt. Hier bietet sich die Gelegenheit, meine portugiesischen Sprachkenntnisse auf den Prüfstand zu stellen. Ich spitze meine Ohren und vergleiche mein Verstehen mit der Übersetzung unserer Dolmetscherin Renate. Oje, ich verstehe kaum was, unser Gastgeber spricht stark nasal und sehr schnell.

Wir werden im neusten Hotel „Presidente“ in der Palmenallee, die entlang des Atlantischen Ozeans führt, untergebracht. Ein gewaltiges mehrstöckiges Scheiben-Bauwerk, das von Portugiesen im Jahr 1975, kurz vor der Unabhängigkeit, fertiggestellt wurde. Nachdem wir unsere Zimmer belegt haben, beginnt das Einführungsgespräch zwischen unserem Delegationsleiter und dem Minister für Binnenhandel der VR Angola Camarada Van Dumen.

Blick vom Hotel „Presidente“ auf den Ozean

In Luanda sind alle Hotels mit ca. 85% ausländischen Spezialisten belegt, die restlichen 15% stehen zur Unterbringung von Gästen zur Verfügung. Eine Reihe von Hotels kann nicht vollständig belegt werden, denn der technische Zustand ist mangelhaft. Der Bedarf an Hotelplätzen ist sehr groß und wächst zunehmend weiter, informierte der Minister.

Wir registrieren uns in der DDR-Botschaft und erhalten ein Aufenthaltsvisum für die VR Angola. Hier werden wir über die besorgniserregende Wirtschaftslage des Landes, über die unzureichende Ernährungs- und Gesundheitssituation der angolanischen Bevölkerung und über die unzureichende reine Trinkwasserversorgung besonders im Landesinneren informiert. Jährlich sterben Tausende Menschen an leicht heilbaren Krankheiten wie Malaria, Durchfallerkrankungen und Atemwegentzündungen. Meningitis, Tuberkulose und Erkrankungen durch Wurmbefall sind an der Tagesordnung. Die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren ist sehr hoch. Angola braucht allseitige Unterstützung von außen. Wir werden über Aktivitäten der konterrevolutionären Banden informiert, die auch in Luanda operieren und zu hoher Wachsamkeit in der Stadt und außerhalb angehalten. Die Genossen der Botschaft belehren uns über Verhaltensweisen der angolanischen Gesprächspartner bei Verhandlungen, Entscheidungsfindung und Terminen. Sie empfehlen, viel Geduld beim Partner aufzubringen.

In der Stadt sind mehrere DDR-Bürger, darunter FDJler, Spezialisten verschiedener Branchen und Berater, zu denen wir schnell Kontakt finden. Unter vorgehaltener Hand erfahren wir, dass Kubaner in Angola besonders gefährdet sind. Man erzählt, dass ein Angolaner der einen Kubaner tötet und der als Beweis seiner Tat die Zunge oder beide Ohren seines Opfers vorführt, von konterrevolutionären Banden 500 Dollar für einen Toten erhält. Die meisten Kubaner, auch Zivilisten, sind bewaffnet.

An den folgenden Tagen suchen wir Kontakt zum angolanischen Partner, der uns Objekte zur Besichtigung benennen soll. Die verantwortlichen angolanischen Camaradas sind nicht aufzufinden, nicht kompetent für Aussagen oder es mangelt ihnen an Zeit für uns.

Es folgt das erste Wochenende. Wir spazieren in der Stadt und auch außerhalb. Es ist schwülwarm, ein typisches Tropenwetter. Das Angebot in den Geschäften erinnert an Vietnam, wobei das Angebot dort noch besser war.

Luanda

Die Hauptstraßen sind breit, die Fahrbahndecken asphaltiert, der Verkehr mäßig, es gibt Kraftfahrzeuge westlicher oder japanischer Produktion, sehr viele Häuser sind renovierungsbedürftig. Wir gehen an einer gepflegten katholischen Kirche mit architektonischen Elementen verschiedener Epochen vorbei. Es scheint Gottesdienst gewesen sein, denn die Menschen bewegen sich im Kirchhof. Das Gotteshaus hat einen weißen Anstrich – im Innenhof Palmen, Gräber mit großen Marmorgrabsteinen, dazwischen Rasen. Ganze Straßenabschnitte sind menschenleer. Mag sein, dass die Hitze oder Mittagszeit unpassend für Ausgänge sind. Die Neugier treibt uns, Luanda zu erkunden, der angolanische Partner lässt uns allein. Vom tropischen Klima lassen wir uns nicht, noch nicht abschrecken. Schweiß trieft vom Körper, wir nähern uns der Uferallee. Seitwärts des Uferstrandes verkaufen Frischfischhändler ihre Ware. Darunter Schwertfische und sehr lange silberfarbige Seeaale. Der Fischgeruch breitet sich aus. Die Käufer umringen die Händler, feilschen Preise, erzählen und lachen viel dabei.

Mittlerweile ist Nachmittag geworden. Hungrig, müde und verschwitzt gehen wir zurück ins Hotel, um eine Ruhepause einzulegen.

Die Unterkünfte im Hotel „Presidente“ sind gut ausgestattet. Wir haben einen herrlichen Ausblick auf den Atlantischen Ozean. Die Verpflegung im Hotelrestaurant ist gut, aber insgesamt für uns kleine DDR-Dienstreisende mit beschränkter finanzieller Ausstattung viel zu teuer.

Wir sind uns einig mit unseren Dollars sorgsam umzugehen, damit am Ende der Dienstreise für jeden vom Taschengeld was übrig bleibt.

Im Intershop einkaufen, mit Familie, wird uns gut tun. Wir entscheiden uns für einen Hotelwechsel in das Hotel „Panorama“ auch mit herrlichem Blick zum Atlantischen Ozean. Scherzhaft gesagt mit Blick nach Brasilien.

Endlich, am Mittwoch den 4. April 1979 kommt es im Hotel „Panorama“, auf Drängen des Delegationsleiters Harri Peter, zum ersten Gespräch zur Durchführung der gemeinsamen Aufgabe. An diesem Gespräch nehmen teil:

Camarada Continho, andere Abteilungsleiter sowie unsere gesamte Delegation.

Kinder auf dem Weg zur Schule

Die angolanische Seite benennt sieben Hotels, Restaurants, Kaufhallen und Produktionsbetriebe für das Gaststättenwesen, die zu besichtigen wären. Camarada Continho wird uns begleiten und zur Seite stehen.

Wir besichtigten:

Das Hotel „Costa do Sol“ mit 78 Betten liegt am Stadtrand von Luanda, direkt am Atlantischen Ozean. Es wurde Anfang der 60-er Jahre erbaut.

Das Hotel „Continental“ mit 121 Betten es liegt im Stadtinneren von Luanda.

Das Hotel „Kate Karo“ – Residencial mit 82 Betten ist im Stadtinneren, es wurde in den 40-er Jahren erbaut.

Das Hotel „Satelite“ mit 108 Betten, im Ort Viana, ist etwa 20 km von Luanda entfernt.

Das Hotel „Ocapi“, früher Don Joao II, mit 150 Betten, liegt im Stadtinneren von Luanda.

Am Sonnabend, dem 7. April am Vormittag, kommt es im Ministerium für Binnenhandel zu einem Gespräch zwischen dem Camarada Versimo, dem Direktor für Tourismus, Gaststätten und Hotels und unserem Delegationsleiter Harri Peters. Für dieses Gespräch wurden für den Bereich Bauwesen folgende Gesprächsgrundlagen ausgearbeitet:

Bei der bautechnischen Instandsetzung der zu besichtigenden Hotels wird vorgeschlagen, die angolanischen Camaradas mit einem Bauingenieur/Bau-leiter zur fachlichen und organisatorischen Anleitung zu unterstützen.

Die Hauptaufgabe für diesen Bauingenieur/Bauleiter wäre der Ausbau des Objektes Hotel „Satelite“ und parallel die Instandsetzung der bestehenden Hotels in der von angolanischen Genossen genannten Reihefolge.

Die angolanische Seite müsste dazu bereitstellen: komplettes Projekt für das Objekt „Satelite“, wenn vorhanden dann auch Projekte der bestehenden Hotels, Leistungsverzeichnisse für Bauleistungen in den bestehenden Hotels, Baukapazitäten, Baumaterial, Baumaschinen und Geräte.

Falls die angolanische Camaradas Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterialien sowie Baumaschinen und Geräte für die Instandsetzung der Hotels haben, müssten sie uns die Wünsche vortragen.

Am Nachmittag können wir keine weiteren Objektbesichtigungen vornehmen. Genosse Continho hat wichtige Termine, verspricht uns am Sonntag zum Sklavenmuseum zu begleiten. Wir sind in Eile. Unser Rückflug ist für den 11. April geplant und ohne Begleitung besteht keine Objektbesichtigung.

Jeden Morgen beobachten wir vom Balkon unseres Hotels ein interessantes und seltenes Schauspiel auf der Oberfläche des Atlantischen Ozeans. Ein Schwarm von Delfinen springt im langen Bogen aus dem Wasser und zieht vom Süden in Richtung Norden.

Den Sonnabend verbringen wir beim Baden und Sonnen am Strand außerhalb von Luanda. Wir sehen afrikanische Rundhütten, beobachten Flora und Fauna. Alles ist interessant, wer kommt schon als DDR-Bürger nach Afrika?

Am Sonntag, wie versprochen, werden wir zur Besichtigung des Sklavenhandelmuseums abgeholt. Unser Kleinbus steuert aus Luanda heraus, hält vor einer Anhöhe, auf der ein weiß getünchtes einstöckiges Haus steht: das Sklavenhandelmuseum.

Menschenhandel-Museum in Luanda; ehemalige Anlegestelle zum Verschiffen der Sklaven

Um dahin zu gelangen, müssen wir viele Stufen hinaufsteigen. Es ist schwülwarm, der Himmel von Wolken überzogen. Langsamen Schrittes erreichen wir das Gebäude und werden vom Mitarbeiter des Museums begrüßt. Die Räume sind klein, an den Wänden präsentiert man erschreckende Zeichnungen und Bilder. Gefesselte Afrikaner auf dem Weg zum Verschiffen, getrieben und geprügelt von Bewachern, Exekutionen von Afrikanern, afrikanische Männer an einer Holzstange vorn und hinten gefesselt, Leichen von Afrikanern auf dem Boden, daneben hochnäsige schwarze und weiße Bewacher, überfüllte Schiffe mit afrikanischen Frauen, Kindern und Männern und verstorbene Afrikaner, die während der Überfahrt in den Ozean geworfen wurden. Wir sehen Werkzeuge, die zum Quälen gefangener Afrikaner dienten. Das Museumsgebäude befindet sich an einer ehemaligen Anlegestelle. Von hier aus wurden zusammengetriebene Afrikaner auf Segelschiffe verladen und über den Atlantischen Ozean, vorwiegend nach Brasilien, transportiert. Aus Übersetzung der Schriften und des Vortrages über den Sklavenhandel kann ich entnehmen, dass die Sklaven einfache Beute waren, sie wurden auf dem Weg oder in ihrer Hütte gefangen genommen und verschleppt, sie waren nicht ausreichend bewaffnet. Oder es waren einfache Menschen die in ethnischen Konflikten oder Kriegen gefangen und an Menschenhändler veräußert wurden.

Die meisten Schiffe, die für den Sklavenhandel genutzt wurden, befanden sich im Besitz von Europäern, sie wurden von Menschenhändlern gekauft oder gemietet. Ein einziges Schiff konnte bis zu 1000 Gefangene aufnehmen, ein großer Teil, nicht selten die Hälfte, verstarb unterwegs.

Im Jahr 1807 wurde zu nächst der Sklavenhandel in den englischen Kolonien verboten. Im Jahr 1833 verkündete England, 1848 Frankreich, die völlige Aufhebung der Sklaverei.