Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Hätte Linda vor einer Woche jemand erzählt, dass man sie nackt im Bett eines Fremden finden und unter Mordverdacht stellen würde - sie hätte laut gelacht. Nun ist sie auf einem Flusskreuzfahrtschiff gestrandet und wird von Kommissar Golt verhört, der sie verwirrt. Im Laufe der Ermittlungen verliert Linda als Erstes ihre Kleidung an ihn, als Nächstes ihre Würde. Beides erobert sie sich zurück, mit Humor und zündenden Ideen. Und während sie den Mörder jagt, findet sie fast nebenbei ein neues Leben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

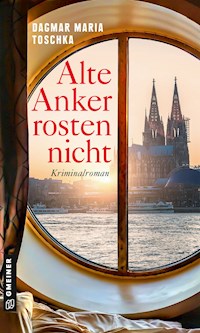

Dagmar Maria Toschka

Alte Anker rosten nicht

Kriminalroman

Zum Buch

Mord unter Volldampf Es hätte eine ruhige Rhein-Kreuzfahrt werden können, wäre Linda Weißenberg nicht gerade aus ihrem eigenen Nest gefallen. Zusammen mit der exzentrischen Maike und der forschen Enni bildet sie ein ungleiches Trio, welches sich dem Bordleben ebenso trinkfest wie schlagfertig stellt. Doch dann gibt es einen Toten auf dem Schiff, das nun in seinen Heimathafen Köln-Deutz zurückkehrt. Hier übernimmt Kommissar Golt das Ruder, der für seine unorthodoxen Ermittlungsmethoden berüchtigt ist. Schnell verwandelt sich das Schiff in einen turbulenten Tatort, auf dem die drei Frauen mit anderen Passagieren und dem Mörder festsitzen wie in einem luxuriösen Knast.

Für Linda wird diese harmlose Rheinreise zu einem Überlebenstraining, bei dem sie nicht nur unter Verdacht, sondern auch in Gefahr gerät. Sie merkt, sie muss dazulernen. Aber wie soll sie sich aus dieser Lage befreien, wenn handfeste Beweise auftauchen, die gegen sie sprechen?

Dagmar Maria Toschka, am Niederrhein geboren, machte, nach kurzen Unterbrechungen durch einen Aufenthalt im Kloster und am Fließband einer Plätzchenfabrik, das Abitur in Geldern. Sie studierte Literatur, Pädagogik und Psychologie und arbeitete während des Studiums in England, den USA und Kanada. Später war sie als Hörfunkreporterin und im Tourismus tätig, gab ein kleines Reisemagazin heraus und wurde schließlich Autorin sowie Gesprächs- und Schreibtherapeutin. Dagmar Maria Toschka schreibt Kriminalromane über die Liebe, das Leben und den Mord – immer mit einem Augenzwinkern. Bevorzugt schreibt sie am oder auf dem Wasser. Und so entstand auch „Alte Anker rosten nicht“ überwiegend am Tatort, auf dem Rhein.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © abemos / stock.adobe.com

und © glenncarstenspeters / unsplash

ISBN 978-3-8392-6792-9

Dank

Lieben Dank an:

Ralph

Ingrid, Thomas, Anja, Uschi und Kirsten K.

1. Auf ins Wasser

Ich wollte immer nur eines: alle glücklich machen.

Jetzt stand ich ganz allein auf einer kleinen Hafenbrücke und starrte auf das Graugrün des Rheinwassers unter mir. In meinen Händen spürte ich die Kälte des Stahlgeländers. Meine Finger umfassten es so fest, dass es schmerzte. Einen Moment lang gab es nur noch mich und meinen heftigen Atem. Meine Beine zitterten, wollten zum Sprung ansetzen, als ich unter mir zwei Enten schwimmen sah.

Ich befand mich etwa fünf Meter über ihnen. Wahrscheinlich überlebte man den Sturz und machte nur ein Loch ins Wasser, erschlug vielleicht ein Entenpaar. Ich ließ das Geländer wieder los und spürte, wie Gefühl in meine Finger zurückkehrte. Meine Kopfhaut kribbelte.

»Ganz schöner Blick von hier«, sagte ein Mann neben mir. Er klang bedächtig, fast vorsichtig. Ich blickte weiterhin nach unten. Ein paar schwarze Herrenschuhe stellten sich neben meine blauen Ballerinas. Unter uns das Hafenbecken.

Ich versuchte, langsamer zu atmen.

»Das Wasser ist noch kalt um diese Jahreszeit«, fügte er hinzu.

Ich schaute auf das Geländer, dann zur Seite. Weiße Hemdsärmel, dunkelblaue Hose.

»Ich könnte Ihnen eine Decke holen, damit Sie nicht frieren«, bot er an.

Auf seinen Schultern sah ich vier Streifen, einen Stern und so etwas wie einen Knopf. Alles in Gold.

Mir war nicht kalt. Alles in mir kochte. Gerade war mein Leben in Stücke gegangen, und mir quatschte ein fremder Mann seinen goldenen Knopf an die Backe.

»Kaffee?«, kam es von ihm.

Das klang schon besser.

Ich sah mich um. Wir standen auf einer grauen Brücke mitten über dem Köln-Deutzer Hafen. Hier sah man weit und breit kein Café. Hinter uns alte Industrieanlagen. Vor uns ein Feuerwehrboot, ein paar Hundert Meter weiter die Severinsbrücke in ihrem unverwechselbaren Kölner Grün. Es nieselte. Hier wollte kein Hund tot über dem Zaun hängen.

Er zeigte mit dem Finger nach rechts auf ein großes Schiff. »River Diamond« stand in bunten Lettern darauf. An die Hundert Meter weißer Stahl ankerten dort drüben an der Kaimauer. Unter dem Schriftzug ein Anker und ein blauer kugeliger Fisch, den ich kannte. Von meinem Ticket.

Das Schiff strahlte selbst an einem diesigen Tag wie heute eine sommerliche Atmosphäre aus. An Deck prosteten sich Passagiere zu und posierten für Selfies. Schlager aus den 80ern vermischten sich mit dem Geräusch heranrollender Koffer. Junge Männer in hellblauen Poloshirts und schwarzen Hosen nahmen sie entgegen, um sie eilig auf große Rollcontainer zu laden.

Wenn ich mich also nicht in diese trübe Rheinbrühe unter mir stürzte, wo wollte ich dann hin? Nach Hause ging nicht mehr. So viel stand fest.

Der fremde Mann sah mich an. Er war groß, bestimmt an die zwei Meter, seine dunklen Haare ergrauten bereits.

»Johannes Krappmann. Freunde nennen mich Jo«, sagte er. »Wie wäre es mit einem Kaffee in unserer Lounge?« Er strahlte eine ruhige Wärme aus, während in mir Gefühle und Gedanken verworren umherjagten.

Ich scheute die Nähe zu diesen Feierbiestern, die sich auf eine Schiffsreise freuten, während meine Stimmung unterhalb des Meeresspiegels lag.

»Kommen Sie.« Seine Hand berührte sachte meinen Unterarm. Ich trat einen Schritt vom Geländer zurück und drehte mich zu ihm. Hinter ihm, in etwa 30 Metern Entfernung, stand ein junger Mann mit Meckischnitt, der einen Rettungsring in der Hand hielt. Krappmann gab ihm ein Zeichen, und er zog sich zurück.

Wir liefen über die Brücke und kamen an meinem Taxi vorbei, das noch immer auf mich wartete. »Ich bin gleich wieder da!«, rief ich zum Fahrer und folgte dem Seemann in Richtung Schiff. Das Zahnpastawerbungsweiß der »River Diamond« schien mir der einzige Lichtblick dieses Tages, der versprach, der graueste Gründonnerstag meines Lebens zu werden. Dieses Jahr gab’s keine bunten Eier zu Ostern. Sie hagelten gerade unbemalt auf meine Seele. Steinhart gekocht.

Längs des Hafenbeckens und entlang des Schiffes führte ein kleiner Asphaltweg mit einem Geländer. Genau darüber begann die Reling des Schiffes. So fügte sich ein Geländer über das andere. Das Deck war mit froschgrünem Teppich ausgelegt, der wie Kunstrasen aussah. Im hinteren Bereich stapelten sich weiße Plastikliegestühle. Alle paar Meter hingen an der Reling orangerote Rettungsringe. Einen davon befestigte gerade der Mecki-Mann.

In der Mitte dieses weißen Riesen verband ein kleiner Steg aus Aluminium das Deck mit dem Festland. Er war kaum anderthalb Meter breit. Zwei Werbeflaggen flatterten rechts und links davon im Wind. Eine mit Anker, die andere mit blauem Grinsefisch auf weißem Grund. Ich erwiderte sein Lächeln nicht, schaute stattdessen hinunter in den finsteren Schacht zwischen Schiff und Hafenmauer. Kaum zwei Handbreit trennte er die Passagiere an Bord von festem Boden unter den Füßen. Offenbar war die Küche nicht weit. Der Geruch von Essen vermischte sich mit dem von Schiffsdiesel. Die Motoren liefen bereits, es war kurz vor 11 Uhr. Passagiere öffneten Fenster, lachten aufgekratzt und fotografierten einander.

Vor dem Steg blieb ich zögernd stehen.

»Bis jetzt hatten wir noch immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel«, sagte der Mann.

Ich verstand nicht ganz.

»Sie schauen auf mein Schiff, als trauten Sie ihm nicht über den Weg.«

»Doch, doch.«

»Für einen Kaffee können wir noch an Bord gehen. Sie müssen nur rechtzeitig wieder an Land, bevor wir ablegen.«

»Sie werden lachen, ich besitze ein Ticket für Ihr Schiff.«

Er kam näher.

»Kümmert man sich um Ihr Gepäck?«

Etwas verunsichert blickte ich in Richtung meines Taxifahrers, der mit gekreuzten Armen an seinem Auto lehnte. Krappmann winkte einem der jungen Poloshirtträger, deutete auf das Taxi und hakte mich unter. »Ich bin Ihr Kapitän und zeige Ihnen jetzt mal ganz unverbindlich die ›River Diamond‹. Danach können Sie immer noch entscheiden, ob Sie mitfahren oder nicht.«

Etwas in mir wollte Widerstand leisten, tat es aber dann doch nicht. Halb zog er mich, halb lief ich mit.

»Was ist mit mir?« Mein Fahrer kam am Schiff entlanggelaufen. Ich beschloss, ihn zu bezahlen, bevor sich das Taxameter wund lief. Er sollte den schwarzen Koffer meines Mannes in dessen Apotheke nach Dellbrück fahren und meinen roten zunächst an den Straßenrand stellen. Dafür drückte ich ihm 50 Euro in die Hand, sollte das nicht reichen, musste er sich den Rest in Dellbrück geben lassen.

Johannes Krappmann, mein Kapitän, führte mich über den Steg etwa anderthalb Meter hoch auf diesen schwimmenden Vergnügungspark. Das Festland lag jetzt zwei Handbreit weit von mir entfernt. Ich drehte mich um und sah dem Taxi nach, wie es wendete und nun zu meinem Mann Adrian fuhr. Ich spürte Krappmanns Hand an meinem Ellenbogen, mit der er mich sanft über das große Deck zu einer breiten Treppe leitete, deren weiße Stufen hinunter ins Innere des Schiffs führten. Sie klangen, als seien sie aus Eisen, als wir sie betraten. An ihrem unteren Ende öffnete sich leise surrend eine breite Glastür und ich betrat die Welt der Flusskreuzfahrt. Hier war alles hell erleuchtet und in Blautönen gehalten. Passagiere wuselten wie Ameisen umher. An einer halbrunden Rezeption schräg gegenüber ballten sie sich zu einem unruhigen Pulk und stellten Fragen. Zwei kleine Jungen rannten an mir vorbei. Eine junge Frau rief ihnen nach: »Hugo, Bosse, nicht so wild!«

Herr Krappmann zog mit mir an all dem vorbei und bog links ab in einen Gang mit großen Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichten. Durch sie sah ich auf das rote Feuerwehrschiff gegenüber im Hafenbecken. Es duftete nach Kaffee und Kuchen. Zu unserer Linken lag ein Restaurant. Hinter einer Abtrennung aus Holzstreben standen Tische und Stühle. Schließlich erreichten wir eine Bar, hinter der Damen in weißen Blusen und blauen Röcken Gläser sortierten. Ihnen gab er ein Zeichen und lief weiter mit mir durch eine große, elegante Lounge. Hier war alles in hellem Blau gehalten, gemütliche Sessel luden zum Hinsetzen ein. Wir kamen zur vorderen Spitze des Schiffes, dem Bug. Bodentiefe Fenster in hellen Holzrahmen umgaben uns, die nach oben hin zusammenliefen wie zu einer Kuppel. Krappmann hielt vor zwei kleinen Sofas, die Rücken an Rücken an der Stirnseite der Lounge standen. Auf dem Sofa, das in den Raum hineinschaute, saß eine Frau mit auberginelila Haar, die ihre Schuhe ausgezogen hatte und sich gerade die Füße massierte. Sie blickte zu mir hoch. »Ist was?«

»Nein, nein«, sagte ich schnell und setzte mich auf die andere Seite zum Kapitän. Hier saßen wir etwa zwei Meter unter Straßenniveau und schauten auf die kleine graue Brücke, von der ich mich eben noch stürzen wollte.

Man brachte Kaffee mit Plätzchen in Form von Ankern und mir dazu einen Schirmchencocktail. Mit seiner Porzellantasse stieß Herr Krappmann an mein Glas.

»Willkommen auf der ›River Diamond‹. Sie ist das schönste Schiff des Rheins. Und das sage ich nicht nur, weil ich es führe. Aber auch.« Sein Lächeln wirkte herzlich. Tiefe Lachfalten legten sich um seine Augen. Rund um meinen Bauchnabel regte sich etwas, was sich anfühlte wie zartes Kitzeln.

»Vertrauen Sie mir?«, fragte er.

»Inwiefern?«

»Dass ich Sie sicher von einem Hafen zum anderen bringe?«

»Das ist nicht der Punkt.«

»Was ist der Punkt?«

»Dass ich nicht weiß, wohin mit mir.«

»Dann bleiben Sie doch einfach, wo Sie sind.«

In großen Zügen leerte er seine Kaffeetasse und stand auf. »Bewegen Sie sich nicht vom Fleck. Wir müssen nur kurz ablegen, dann komme ich zurück.«

Ich sah ihm nach. Obwohl er kraftvoll wirkte, lief er mit einer gewissen Schwere, so als trüge er bleierne Schuhe. In seiner Gegenwart fühlte sich das Leben für einen Moment lang nicht so problematisch an, und man hätte annehmen können, für jedes Problem gäbe es eine Lösung.

Ich stand auf, versuchte, mich zu sortieren, und schaute durch den Salon mit seinem Meer von Sesseln. Überall kniehohe Beistelltische aus Mahagoni, darauf kleine Vasen mit rosa Gerbera. Wäre ich nicht gerade im freien Fall in die Hölle gewesen, hätte es mir hier gefallen können. Man brachte mir noch einen Cocktail, und ich fragte lieber nicht, was sich darin verbarg. Ich hatte nur wenig gefrühstückt und vertrug Alkohol allgemein nicht gut, ließ dessen ungeachtet aber das süß-sämige Getränk über meine Zunge laufen. Ich musste mich entscheiden. Sollte ich an Bord bleiben oder ins Wasser gehen? Ich brauchte frische Luft, hatte Krappmann von Ablegen gesprochen? Ich musste an Deck und suchte mir den Weg zurück, fand die Treppe mit den Eisenstufen, die Glastür schob sich auf. Oben blies ein ordentlicher Wind, meine Haare fegten übers Gesicht vor meine Augen. Trotzdem erkannte ich den Herrn, der aus einem silbergrauen Mercedes stieg und den kleinen Weg an der Kaimauer entlanggelaufen kam. Es war Adrian, mein Mann. Er winkte und rief etwas. Ich verstand ihn nicht, denn über die Bordlautsprecher setzte nun laute Karnevalsmusik ein. In meinem Herzen prallten Rosenmontag, Ostern und meine ganz persönliche Apokalypse aufeinander. Adi hielt sein Handy ans Ohr, meins vibrierte, ich zog es aus der Jackentasche, sah sein Bild auf dem Display.

Fast unmerklich und ganz sanft setzte sich währenddessen dieses Schiff mit seinen vielen Sesselchen, mit seinen hin und her laufenden Passagieren, die wie wild fotografierten, in Bewegung. Der Aluminiumsteg lag längs auf dem Schiff, der Abstand zur Kaimauer vergrößerte sich. Und ich war immer noch an Bord.

Adrian fuchtelte mit den Armen. Ich bildete mit einer Hand eine Faust und schleuderte mit der anderen mein Handy in seine Richtung. Es fiel ins Wasser. Wie dumm von mir. Für einen Moment wollte ich hinterherspringen. Aber man sah es nicht mal mehr, es war auf der Stelle untergegangen. Heftiger Regen setzte ein. Passagiere schunkelten, sangen ein Karnevalslied, prosteten sich zu.

Ich fühlte mich alleine unter ihnen. Entfernte mich von Adrian. Still stand er an Land. Seine Arme hingen herab. Ich sah ihm nach und er mir. Jetzt war nichts mehr zu ändern.

Behutsam schob sich das Schiff rückwärts aus dem engen Hafen heraus, unter der Severinsbrücke hindurch auf den Fluss. Der Rhein warf Wellen. Die Welt drehte sich um mich. Bald sah ich Adrian nicht mehr. Mitten in Köln fühlte ich mich wie auf hoher See. Obwohl man überall das Ufer sah, schien es mir unerreichbar.

Tränen und Regentropfen mischten sich auf meiner Haut. Sachte brachte sich das Schiff auf unserem Fluss in Stellung und fuhr los in Richtung Süden. Der Hafen verschwand hinter einer Landzunge, man sah nur noch die Häuser auf der Siegburger Straße, hinter uns der Rheinauhafen, verdeckt von den Kranhäusern. Ein Lastschiff schob sich zwischen uns und das Ufer, dann die lange Baumreihe der Alfred-Schütte-Allee, Silos, Lastkräne.

Eine Weile blieb ich wie versteinert an Deck stehen, ließ mir Wind und Regen ins Gesicht wehen. Wir fuhren an den Häusern der Stadt vorbei, unter den drei alten Stahlbögen der Südbrücke und den geschwungenen Seilen der Rheinbrücke Rodenkirchen hindurch zu meiner Heimat. Hier wohnten Adrian und ich. Ich sah das weiße Kapellchen Alt-Sankt-Maternus. In ihr wurde seinerzeit unsere Tochter Floriane getauft. Ich spürte ihren kleinen Körper noch in meinen Armen, als wäre es gestern gewesen. Gerade erst vor 24 Jahren.

Dann der Sandstrand der Kölschen Riviera. Vom Wasser aus wirkte alles schöner. Man sollte einfach nicht zurück an Land gehen.

Adieu, Köln. Ich verließ es bis auf weiteres.

Nun gab es für mich erst mal kein Zurück. Ich würde mit diesem Schiff fahren, wohin es mich auch trug. Vielleicht sogar ohne Gepäck, denn ich wusste nicht, ob mein Koffer noch am Straßenrand stand. Darauf hatte ich nicht mehr geachtet, als ich Adrian wild winken sah. Es war jetzt sowieso egal. Im Notfall verbrachte ich die nächsten Tage unter der Bettdecke, da brauchte man nicht viel.

Johannes Krappmann begrüßte seine Gäste durch die Lautsprecheranlage und erzählte etwas zur Strecke, die vor uns lag.

Mein Kopf fühlte sich an wie unter einer Taucherglocke, an die meine Stirn von innen stieß. Starr stand ich da. Ließ das Ufer, die Mitreisenden mit ihrer guten Laune, die ganze Welt an mir vorüberziehen. Vielleicht war es wirklich der momentan beste Ort, um sich zu sammeln und herauszufinden, wie mein Leben weitergehen konnte. Hugo und Bosse, beides Vorschuljungen, wie ich annahm, rannten um mich herum und wurden von zwei Gleichaltrigen verfolgt. Deren Mutter rief entnervt: »August, Oskar, kommt ihr wohl hierher!« Sie dachten nicht daran.

Mein Blick fiel auf einen achteckigen Glasbau vorne auf dem Schiffsdeck, dessen Fenster nach außen hin verspiegelt waren. Jetzt öffnete sich eine Tür in ihm und Krappmann trat heraus. Er zog sich den Reißverschluss seines Anoraks zu. Als er mich sah, kam er zu mir, und ich fragte mich, ob er Zeuge meiner Handyversenkung geworden war. Aber er ließ sich nichts anmerken, sondern erkundigte sich danach, wie mir meine Kabine gefiel.

»Zu der bin ich noch nicht vorgedrungen.«

»Dann wird es aber höchste Zeit.« Er senkte seine Augenbrauen etwas herab. Als er mich unterhakte und vorschlug einzuchecken, spürte ich so etwas wie Wellengang in meiner Beckengegend. Er ging mit mir wieder die eiserne Treppe hinunter, führte mich an die Rezeption, an der es noch immer von Gästen wimmelte, und rief eine der Damen hinterm Tresen beim Vornamen. Sofort wandte sie sich uns zu. Ich zeigte Ticket und Pass, dann überreichte mir der Kapitän mit feierlicher Geste meine Schlüsselkarte, die mehr als nur ein Schlüssel war. Auf sie konnte man buchen lassen, was das Herz begehrte: Massagen, Landausflüge, WLAN und anderes mehr. An Bord war sie meine Kreditkarte. Ein neues Leben in Scheckkartenformat lag in meiner Hand. Zumindest für die nächste Woche. Kabine 305. Meine vorerst neue Bleibe.

Krappmann deutete nach rechts hinter uns, wo ein paar Stufen hoch in einen Gang führten. Dort ging es lang. Er verabschiedete sich bis auf später, und ich lief Richtung Kabine. Der Gang, der zu ihr führte, ebenfalls hellblau gestrichen, war nur dämmrig erleuchtet. Einige Deckenspots strahlten herunter auf den Teppich an Stellen, auf denen der kugelige Fisch eingewebt war. Man fühlte sich wie in einem Flussbett. Ich lief bis zur Nummer 305 und zückte meine Schlüsselkarte.

»Is was?«, fragte mich eine Frau, die in diesem Moment die Kabinentür öffnete. Von innen. Es war die Fußmasseuse aus der Lounge.

»Fängt man so ein nettes Gespräch an?«

»Ich führe keine netten Gespräche.«

»Nie?«

»Nee.«

»Auch nicht, wenn Sie in andererleuts Kabine wohnen? In meiner zum Beispiel?«

Sie zog ihre Augenbrauen zusammen und wirkte so finster auf mich, dass ich einen Schritt zurücktrat. Unter ihren Augen zeigten sich dunkle Ringe und tiefe Furchen, ihre Haut war aschfahl.

»Du bist mir ja ein Spaßvogel. Das ist meine Kabine. Die nimmt mir keiner weg. Her mit der Karte.« Ihre Stimme klang harsch, und sie wirkte sehr entschlossen. Mit der wollte man keinen Krach. Freiwillig rückte ich meine Karte raus, die sie in einen Schlitz über dem Türknauf steckte. Es tat sich nichts. Demnach passte sie nicht. Es stellte sich heraus, dass ich eine Tür weiter musste.

Sie lachte laut und kettensägenschrill. »Macht nichts, Blondi, nicht jeder kann schlau sein.«

Oder freundlich, lag mir auf der Zunge, aber ich hielt die Klappe. Nicht alles verdiente eine Reaktion. Stattdessen zog ich eine Tür weiter und nahm mir vor, mich in meiner Kabine fürs Erste unter dem Bettzeug zu verkriechen. Ich wollte alleine sein und meine Ruhe haben. Wahlweise hätte mir auch ein warmer, nicht enden wollender Schokoladenstrom gefallen, in dem ich baden und meine Wunden hätte lecken können. Für die kommende Woche war mir nach Selbstmitleid.

Als ich meine Schlüsselkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken wollte, um endlich meine Tür aufzuschließen, öffnete die sich ebenfalls von innen.

Vor mir stand eine rundliche Frau Mitte 50 in einem bodenlangen Kaftan, den ich sehr gut kannte. In ihm steckte meine Cousine Maike.

»Da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du hast das Schiff verpasst«, sagte sie und schlang ihre Arme um mich, als hätten wir uns Jahre nicht gesehen. Dabei war es noch keine Woche her.

»Was machst du denn hier?«, fragte ich.

Sie reagierte verwundert. »Ich helfe aus.«

»Wem?«

»Euch.«

»Wie?«

»Ich bin doch für deinen Adi eingesprungen.«

Jetzt verstand ich gar nichts mehr, und zur Vorsicht stützte ich mich am Türrahmen ab, denn ich hatte das Gefühl, keinen festen Boden mehr unter meinen Füßen zu spüren.

Behutsam zog sie mich in die Kabine zu einem Sessel. Es stellte sich heraus, dass Adrian ihr in der Frühe eine Nachricht gesendet hatte, in der er sie bat, kurzfristig statt seiner an Bord zu gehen, um mich zu begleiten. Er wollte das mit der Reederei klären, die ihr kurz darauf ein geändertes E-Ticket auf ihr Handy schickte. Hastig hatte sie daraufhin ein paar frische Kaftane in den Koffer geworfen, um ein paar Stunden später auf der »River Diamond« einzuchecken.

Erst jetzt erkannte sie, dass ich von all dem nichts wusste, und bot an, im nächsten Hafen wieder von Bord zu gehen. Von dort wollte sie per Bahn nach Hause fahren.

Ich fragte mich, ob Adi dies alles von langer Hand vorbereitet hatte. Eine Zeit lang schwiegen Maike und ich. Wie brachte ich ihr bei, dass ich jetzt nicht auf Gesellschaft eingestellt war? Sie konnte ja nicht wissen, in welche Turbulenzen sie geraten war. Unser nächster Stopp stand erst in Cochem an. Wann genau, wusste ich nicht auswendig. Sicher nicht vor morgen früh. Die Ärmste konnte nichts dafür, mit mir hier gestrandet zu sein. Ich neigte meinen Kopf zur Seite an das große Fenster hinter mir. Das Glas kühlte meine Stirn. Draußen zog gemächlich das Rheinufer an uns vorbei. Je länger ich darauf schaute, desto mehr spürte ich das leichte Wiegen des Schiffes in meinem Körper. Gleichzeitig fühlte ich mich wie losgelöst von dieser Welt.

Maike setzte sich in den Sessel neben mir. »Was ist denn passiert? An deinem Geburtstag am Freitag war doch noch alles in Ordnung. Adi schenkte dir diese Rheinfahrt. Das fand ich toll. Du hast dir immer eine Schiffsreise gewünscht.«

»Mensch, Maike, ich träumte von romantischen Abenden mit Blick auf türkisblaues Wasser, bunten Schirmchencocktails in der Hand und einer lauen Karibikbrise im Haar. Diese Reise geht von Köln nach Straßburg. Demnach steht uns eine Woche auf grauem Flusswasser bevor, mit einem Regenschirm in der Hand und einer rheinischen Schlechtwetterfront im Haar.«

Ich fuhr mir mit den Händen übers Gesicht. Sie hatte recht. Letzten Freitag, vor nicht ganz einer Woche, war mein Leben noch in Ordnung. Danach kam Schritt für Schritt so etwas wie ein Tornado in Gang, der über mich hinwegfegte und meine Welt in Stücke zerlegte.

»Dann machen wir es uns an Bord gemütlich. Ist doch kein Problem. In die Karibik könnt ihr immer noch«, fand sie.

Es klopfte an unserer Kabinentür. Wir sahen uns an. Hoffentlich nicht noch ein ungebetener Gast. Maike ging durch einen kleinen Vorraum zur Tür, um zu öffnen. Das Raubein von nebenan hielt neben einem halbvollen Sektglas eine rote Plastikschachtel in der Hand, die sie meiner Cousine entgegenhielt. »Probier, die sind Weltklasse.«

Beide Frauen wirkten vertraut miteinander, so als kannten sie sich schon eine Weile.

»Linda, darf ich dir unsere Nachbarin Enni vorstellen. Wir lernten uns beim Boarding kennen und haben schon gemeinsam die Bar, ich meine das Schiff erkundet.«

Während ich überlegte, wie ich mit unserem ersten Aufeinandertreffen umgehen sollte, kam sie mit ihrer Plastikschachtel zu mir und bot mir etwas von seinem Inhalt an. Sie tat, als wäre nichts gewesen. Offenbar fürchtete sie, an Bord zu hungern, denn die Schachtel enthielt Selbstgebackenes.

»Bedien dich, Blondi, ist allerbeste Ware!«

Aus Höflichkeit folgte ich ihrer Einladung, griff in die Schachtel und nahm quasi als Friedenspfeife einen großen Schokoladenkeks heraus. Er schmeckte teigig, nach viel Butter und Vanille und roch irgendwie anders als erwartet. Es blieb ein Nachgeschmack im Mund, den ich nicht zuordnen konnte.

»Iss aber schön langsam und vielleicht nicht alles auf einmal«, riet sie.

Lustlos mümmelte ich ihr Gebäck, als eine Durchsage darauf hinwies, dass man in wenigen Minuten, um 12 Uhr, das Mittagsbuffet eröffne. Die beiden setzten sich in Bewegung, um sich schön zu machen. Ich fragte mich, wofür? Für das Essen? Den Koch? Den Kellner? Darüber musste ich mir keine Gedanken machen. Männer interessierten mich nicht mehr. Die beiden Frauen verabredeten sich an einem Fenstertisch hinter den Süßspeisen. Dort sollte es am schönsten sein. So viel hatte man erkundet. Enni ging, Maike setzte sich neben mich in einen Sessel. »Willst du mir nicht sagen, was bei euch los ist?«

Es fiel mir schwer, darüber zu sprechen, und so schlug ich vor, erst einmal essen zu gehen. In Wahrheit versetzte mir der Gedanke daran einen Schlag auf den Hinterkopf wie von einer Bratpfanne. Einer gusseisernen. Sie zögerte, verschwand dann aber ins Bad.

Bei ihrem Besuch zu meinem Geburtstag war ich noch die brave Ehefrau, die allabendlich auf ihren hart arbeitenden Gatten wartete, ihm das selbstgekochte Essen servierte und sich damit begnügte, gemeinsam mit ihm vor dem Fernseher Platz zu nehmen, ganz gleich, was das Programm uns bot. Kurz darauf wurde sein Kopf an meiner Schulter schwerer, bis er begann zu schnarchen. Seit Jahren wiederholte sich dieses Ritual allabendlich. An diesem Freitag nicht.

2. Karten lügen nicht

»Du hast nicht zufällig ein schönes Parfüm dabei?«, rief Maike durch die halb offene Badezimmertür.

Ich zog einen Flakon aus meinem Reisenecessaire, reichte ihn ihr und sah mir unsere Bleibe an, die mich an meine Studentenbude erinnerte. Die war ähnlich klein, alles befand sich auf engstem Raum. Damals spielte das keine Rolle, denn ich besaß nicht viel. Wozu sollte ich jetzt mehr benötigen? Trotzdem war ich froh, gleich neben dem Bett meinen roten Koffer stehen zu sehen, den offenbar einer der jungen Polohemdmänner an Bord gebracht hatte.

Maike kam aus dem Bad, zog etwas aus dem gegenüberliegenden Kleiderschrank und verschwand wieder.

Anders als in meiner Studentenbude dominierte diese Kabine ein immenses Doppelbett in Himmelblau. Wir zwei Frauen würden es uns teilen müssen. Und wir waren beide nicht ganz schlank. Auf den Kopfkissen lagen zwei kleine Cellophantütchen, in ihnen je ein Plätzchen in Ankerform und eins in Form eines Fisches. Dazu ein Hinweis: »Herzlich willkommen an Bord der ›River Diamond‹. Solange wir in Köln sind, bieten wir Ihnen eine ganz besondere Spezialität unseres Chefkochs an: Bierplätzchen. Achtung, enthält Spuren von Alkohol.«

Ich sah mich um. Der ganze Raum war in blauen Farbnuancen gehalten. Auf dem Teppich sprang hier und da der Kugelfisch, das Logo der Reederei, umher. Mit ihm und dem vielen Blau im Raum kam man sich vor wie im Aquarium.

Maike betrat jetzt frisch duftend in einem karminroten Kaftan den Raum. Dazu schlang sie sich ein Tuch in gleicher Farbe wie eine Beduinenfrau um den Kopf. Um den Hals hängte sie sich eine Kette aus Federn, auf deren Innenseite etwas geschrieben stand. Man sah es nur, wenn sie sich bewegte. Lesen konnte ich es nicht.

»Komm, wir genießen das Essen«, lud sie mich ein, »das soll hier super lecker sein. Und es ist alles schon bezahlt.«

Schwankend erhob ich mich aus dem Sessel. Seegang? Nicht auf dem Rhein. Die Cocktails? Das Leben? Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Maike hakte mich unter und öffnete die Tür. Im Gang brausten Hugo und Bosse auf kleinen bunten Rollern vorbei, und ich hoffte, dass sie an die Stufen am Ende des Flurs dachten. Wir folgten ihnen weniger rasant entlang der cremeweißen Kabinentüren, vorbei an der Rezeption, in den Gang zum Restaurant. Dort reihten wir uns in die Schlange vor dem Eingang ein. Gleich hinter einer aufgebrachten Mittvierzigerin, die ihren Partner anfauchte:

»Wie oft habe ich dich gefragt, ob ich etwas mitnehmen muss, und du hast mich jedes Mal beruhigt, jetzt haben wir den Schlamassel.« Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Jackentasche und schnäuzte hinein.

»Britt-Marie, bitte!« Der Mann an ihrer Seite klang entnervt und rollte mit den Augen. Es ging um glutenfreie Kost. Man holte den Koch und der zählte auf, was er alles dafür an Bord hatte. Erst jetzt stellte sich heraus, dass ihr Partner diese Kostform brauchte, nicht sie.

Ganz vorne in der Schlange stand Enni Flichs. Wir folgten ihr in einen abgeschiedenen Restaurantbereich. Dort besetzte sie bereits einen Fenstertisch für vier Personen, gleich an der Glasfront mit Blick aufs Wasser. Wir setzten uns zu ihr. Auf den Stuhl neben sich hatte sie eine bunte Plastiktüte gelegt. Hinter ihr war Wand, sie überblickte den Rest des Raumes und schaute, als würde sie nach jemandem suchen, während sie ihr Glas erhob. »So, Kinder, lasst die Korken knallen. Seid ihr auf all inclusive?«

Keine Ahnung, worauf ich war. Ich wusste nur eines: Ich war auf Liebesentzug. Sie griff nach meiner Schlüsselkarte, winkte damit eine junge Kellnerin herbei und zeigte sie ihr. »Hübsches Fräulein, ist das hier all inclusive?«

Die nickte.

»Dann mal her mit der Runde Sekt für drei durstige Kehlen.« Sie zwinkerte mir zu. »Ist alles schon bezahlt in diesem Tarif. Du kannst hier an Bord trinken, bis der Ast bricht.«

Es näherte sich eine Gruppe von vier Frauen, etwa Anfang 40. Alle gepflegt, manche im Cashmere-Twinset, mit dezentem Make-up, schlichten Frisuren und unaufdringlichem Goldschmuck. Sie nippten an ihren Wassergläsern und wirkten auffallend unamüsiert. Bevor sie sich an einen Nachbartisch setzten, taxierten sie uns drei mit kurzen Seitenblicken. Als unser Sekt gebracht wurde, klatschte Enni vor Freude so laut in die Hände, dass die Twinset-Truppe ihre Hälse in unsere Richtung reckte.

Enni prostete ihnen zu. »Noch nie saufende Frauen gesehen?« Nach einem kurzen Moment der Schockstarre wandten die sich ab. Maike stieß mit ihr an: »Auf schöne Tage hier an Bord.«

»Und ein paar Mordsnächte«, fügte Enni hinzu. Beide lachten eine Spur zu laut, um noch angenehm zu klingen.

Links von uns brachte sich Frau Glutenfrei in Stellung. Auf den Tischen waren Ständer platziert, an denen das Besteck wie an einer Wäschespinne hing. So konnte man sich bei jedem Gang einfach das passende vom Haken nehmen. Teller standen am Buffet. Unsere neue Tischnachbarin aber deckte ihren Tisch ein, holte Teller, arrangierte dazu zwei Servietten, die in einem Halter neben den Besteckhaken steckten. Dann holte sie ein Tellerchen mit Obst und schnitt es in kleine Stücke. Ihr Gesicht wirkte merkwürdig angespannt, so als ließe es keine Mimik zu. Irgendwas schien wie festgezurrt an ihr. Sie holte Kaffee und schaute unruhig in Richtung Gang. Sicher rechnete sie jeden Augenblick mit der Erscheinung des Herrn. Dieser betrat endlich die Bühne, setzte sich zu ihr, würdigte sie aber kaum eines Blickes, sondern griff zur bereits gefüllten Kaffeetasse. Sie sah ihn an und fragte: »Suppe?« Er nickte, ohne aufzuschauen. Sofort stand sie auf und lief in Richtung Buffet.

»Die wird es auch noch lernen«, sagte Enni. »Männer kann man nicht halten, indem man sie betüttelt wie ein Kind. Das finden sie bequem, aber nicht sexy. Ganz gleich, wie viel Zucker man ihnen in den Hintern bläst. Wenn er weg ist, wacht sie auf«, fügte sie fachmännisch hinzu. »Jetzt bettelt sie noch um Liebe. Aber je mehr sie für ihn macht, desto mehr zieht er sich zurück, und je mehr er sich zurückzieht, desto mehr wird sie sich um ihn bemühen. Irgendwann geht er doch, und sie fragt sich, warum. Schließlich habe ich alles für ihn getan.«

Ich dachte daran, wie viel Tonnen Zucker ich Adi seit Jahren in den Allerwertesten geblasen hatte. Den Marsch hätte ich ihm blasen sollen. Wer weiß, was ihm gerade … Ich verbat mir weiterzudenken.

»Woher wissen Sie das alles?«, fragte ich sie.

»Kindchen, ich kenn mich aus mit den Kerlen. Ich hab schon einige durch. Aber wir sind per Du, merk dir das.«

Draußen regnete es, das Rheinufer wirkte düster und menschenleer. Wir fuhren am Zündorfer Hafen vorbei, »Rheinkilometer 677« stand auf einem großen Schild. Hier sahen die Bäume aus wie in die Höhe gezogene Kopfweiden.

Es duftete nach Essen. Jemand freute sich, dass er Himmel un Äd met Blootwoosch, jenes typisch Kölsche Gericht aus Kartoffelpüree, Apfelmus und Blutwurst auf dem Buffet entdeckt hatte. Noch waren wir ja auch so gut wie fast in Köln. Die Tische füllten sich. Dem unseren näherte sich eine akkurat gekleidete Dame. Ihr Gesicht glänzte. Vielleicht hatte man ihr als Kind zu viel Lebertran gegeben. Bedächtig ihr Umfeld beobachtend, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, steuerte sie auf uns zu. Zuerst schaute sie auf den leeren Stuhl, dann zu Enni, die ihrem Blick auswich und den Kopf zur Seite drehte. Gerade so weit, dass sie die Fremde nicht ganz aus den Augen verlor. Die blieb stehen. Schließlich zog Enni die Augenbrauen zusammen, senkte den Kopf wie ein Stier vor dem Angriff und schaute von unten auf: »Is was?«

Die Dame streckte ihre Kaffeetasse vor, bereit, sie auf unserem Tisch abzustellen. »Ist hier noch frei?«

Enni beugte sich vor. »Nein.«

»Aber ich sehe niemanden auf diesem Platz.«

»Sie vielleicht nicht.«

Zögernd zog die Frau ihre Kaffeetasse wieder zurück. »Was meinen Sie damit?«

Enni verschränkte beide Arme vor der Brust. »Nicht jeder sieht alles, meine Liebe.«

»Hier liegt nur eine Tüte.«

»Fräulein Hochglanz, Sie müssen lernen, zwischen den Zeilen zu lesen.«

»Ich will nicht lesen, ich will sitzen.«

»Können Sie aber nicht, weil hier jemand sitzt. Merken Sie das nicht?«

Enni öffnete ihre verschränkten Arme und stützte ihre Hände auf dem Tisch ab. »Ach, meine Kleine, du musst noch viel lernen.«

Mir reichte es. Ich stand auf und bot der Dame meinen Platz an. Pikiert zog die jedoch ab. Zu Recht, wie ich fand.

Maike beugte sich über den Tisch. »Auf wen wartest du?«

»Auf den Mann meines Lebens.« Enni senkte ihre Stimme. »Eine 1A Kartenlegerin hat es mir geweissagt. Auf dieser Reise treffe ich mein Glück. Und ich glaube, da kommt es schon.«

Maike und ich drehten uns um und sahen einen Mann im dunklen Anzug, groß und elegant, braun gebrannt, seine Haare von der Sonne blond gebleicht. Als er uns drei sah, lächelte er und nickte uns andeutungsweise zu. Enni nahm unauffällig die Plastiktüte vom Stuhl und deutete an, dass dieser Platz noch frei sei. Kurz zögerte er, blickte sich noch einmal um, nahm dann aber Kurs auf unseren Tisch.

»Einen schönen guten Abend, die Damen.« Seine Stimme klang leise und sanft. Er setzte sich und faltete seine Hände vor sich auf dem Tisch. Mir fiel auf, wie gepflegt sie waren. Als hätten sie in ihrem Leben noch nichts Unangenehmes berührt. Er trug einen goldenen Siegelring, an seinem Hemd Manschettenknöpfe, die aussahen wie kleine Bücher. Ich ging davon aus, dass er um sein gutes Aussehen wusste. Dennoch gab er sich bescheiden, fast zurückhaltend, fragte sogar, ob es uns recht sei, wenn er unsere Gesellschaft suche. Sollte er ahnen, dass mindestens eine von uns ihn bereits als den Mann ihres Lebens identifiziert hatte, so ließ er es sich nicht anmerken.

Er orderte Wein und stand auf, um sich etwas vom Buffet zu holen. Enni schob ihre Lesebrille, das Diadem der bürgerlichen Frau, in ihr Haar, um ihm nachzublicken. Sobald unser Salonlöwe außer Hörweite war, instruierte sie uns, so schnell wie möglich zu Ende zu essen und den Tisch zu verlassen, damit sie diesen schönen Mann für sich alleine hatte.

»Woher willst du wissen, dass er sich nicht vielleicht für mich interessiert?«, wollte Maike wissen. Aber Enni schien sich ihrer Sache sicher. Dieser Mann war ihr Schicksal, Kartenlegerinnen irrten nicht. Ich für meinen Teil hatte schon Schicksal genug und keinen Appetit. Am Dessertbuffet, auf dem unzählige Puddingschüsselchen und Kuchenstücke auf ihren Verzehr warteten, nahm ich mir einen Kaffee und ging in den Salon. Dort setzte ich mich wieder auf das Sofa mit Blick aus dem Fenster, um alleine zu sein. Von hier aus hatte man den besten Blick auf den Rhein, man saß in Fahrtrichtung, die Ufer glitten gemächlich rechts und links an einem vorbei. Regentropfen liefen über die schrägen Glasscheiben und versahen alles mit einem kleinen Schleier. Hier war es ruhig. Die meisten Gäste gingen zum Essen ins Restaurant hinter mir.

Es dauerte jedoch nicht lange, und unser Traumprinz setzte sich neben mich. Er roch nach teurem After Shave und orderte Espresso. Seine Hände, die er vor sich auf seinem Hosenbein ablegte, zeigten eine golden schimmernde Bräune und sahen jünger aus als er selbst. Ich schätzte ihn auf Mitte 50.

Er hielt mir einen kleinen Teller mit Gebäck hin. »Darf ich Ihnen ein Rheingestein anbieten? Eine Spezialität des Hauses, oder sollte ich besser sagen des Schiffes?«

Das Gebäck erinnerte entfernt an einen Stein und sah einem Stück Braunkohle ähnlich. Also eher einem Urgestein. Als ich hineinbiss, war es krachend knusprig, mit einer nussig-süßen Note. Es schmeckte wesentlich besser, als es aussah. Er reiste offensichtlich nicht das erste Mal über den Rhein auf diesem Schiff.

Wir aßen den Teller mit Rheingestein leer, sprachen über die gute Sicht von dieser Stelle und das schlechte Wetter dort draußen. Wie nass und gleichzeitig warm es für April schon war. Er trug einen dunkelblauen Anzug aus teurem Stoff, dazu ein weißes Hemd. Beides nun mit braunen Gebäckkrümeln bedeckt.

»Eigentlich hatte ich mich Ihretwegen an diesen Tisch gesetzt«, sagte er dann zu meiner Überraschung. Weil ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte, ging ich über seine Bemerkung und mein Erröten hinweg, versuchte, ein unverfänglicheres Gespräch in Gang zu bringen. Wie ihm die Reise bisher gefalle und ob er alleine reise, fragte ich, obwohl ich davon eigentlich ausging. Aber mir fiel auf die Schnelle nichts Besseres ein.

Er nickte mit dem Kopf. »Leider. Ich wäre lieber in guter Gesellschaft unterwegs. Aber was soll ich machen? Ich bin allein. So ungern wie unfreiwillig.« Seine Stimme klang nun tiefer. »Und Sie?«

»Ich? Auch.«

Er nickte und schenkte mir ein Lächeln, das sich gut anfühlte. Es wirkte sexy auf mich. Zu meiner Überraschung.

»Sind Sie in der Buchbranche?«, fragte ich.

»Wie kommen Sie darauf?«

»Wegen der Manschettenknöpfe.«

Er griff nach einem der kleinen Bücher an seinem Ärmel.

»Ich schreibe. Darf ich mich vorstellen: Gunnar Behorn.« Er stand auf und reichte mir ganz offiziell die Hand.

»Sehr angenehm, Linda Weißenberg.«

»Was machen Sie beruflich, Linda?«

»Nichts. Rein gar nichts. Schrecklich, nicht wahr? Ich bin und kann … nichts.«

»Jeder ist etwas und kann etwas.«

»Ja, vielleicht, aber ich kann wirklich nichts.«

Behorn erklärte, wie schwierig es war, vom Dichten zu leben, dass er trotzdem daran festhalten musste, weil er sich das schuldig war. Schließlich hatte er sein Leben lang davon geträumt.

»Träume sind wichtig«, sagte er, »unser Wesen offenbart sich in dem, wovon wir träumen.« Er beugte sich zu mir herüber. »Wovon träumen Sie?«

Ich versuchte, seinem Blick standzuhalten, und schaute in das kühle Grau seiner Augen. Im Augenblick träumte ich davon, dass die letzten Tage nicht stattgefunden hatten, nur ein Albtraum waren, aus dem ich endlich erwachen durfte. So gesehen sehnte ich mich danach, dass jede Sekunde der Wecker klingelte.

Er strich mir sanft über den Arm. »Jeder träumt von etwas.«

»Vorige Woche träumte ich noch von einer Kreuzfahrt in die Karibik mit einem aufmerksamen, mal nicht arbeitenden Ehemann.«

»Und nun sind Sie auf dem Rhein gelandet, dem Nil des kleinen Mannes.«

Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte.

»Was immer Ihnen gerade zusetzt«, sagte er und rückte noch ein wenig näher, »ich wünschte, ich könnte Sie trösten. Es gibt immer einen Weg heraus. Selbst wenn man gerade keinen sieht.«

Er klang liebevoll, beruhigend geradezu. Sollte er allerdings noch näher rücken, saß er auf mir.

Den Gedanken, dass sich unser Wesen durch das ausdrückte, wovon wir träumten, fand ich interessant. Aber wer waren wir, wenn wir keine Träume hatten? Und hatte ich wirklich keine? Die Karibikkreuzfahrt war im Grunde unwichtig.

»Träumen Sie denn nicht auch von der Liebe?«, fragte er, lehnte sich zurück und seufzte. »Ich tue das unentwegt.«

»Man kann auch zu viel lieben«, warf ich ein.

»Ach was, man muss sich dieser Welt mit seiner Liebe vorbehaltlos entgegenwerfen.« Zart, fast vorsichtig, legte er seine Hand auf meine. »Sie inspirieren mich. Darf ich ein Gedicht über Sie schreiben?«

»Dazu brauchen Sie doch nicht meine Erlaubnis.«

»Ohne die würde ich es nicht tun.«

Er sah mich auf eine Weise an, die ich so noch nicht kannte. Etwas darin brannte, begehrte, machte mir Angst, machte mich an. Während ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, nahm er meine Hand hoch, küsste sie und flüsterte: »Ich möchte nichts tun, was Sie nicht wollen.«

Etwas bewegte sich in mir, als er das sagte. Und zwar unterhalb der Gürtellinie. Wärme schoss in meine Wangen. Und in meinen Schoß.

»Da sitzen sie«, hörte ich Maike sagen.

»Lassen Sie mich das übernehmen«, sagte Gunnar, stand auf und lief mit weit ausgebreiteten Armen auf Enni und Maike zu, die uns offensichtlich suchten. Er hakte beide unter, um sie in Richtung Bar zu führen. Dabei drehte er den Kopf zurück und zwinkerte mir zu.

Ich schaute durch die Glaskuppel hinaus in das verwaschene Blau des Himmels und fühlte mich wie in einer Waschmaschine, die mich mit meinen Gefühlen umherschleuderte. In meinem Kopf klingelte es wie am Freitagabend, meinem Geburtstag. Dem letzten mit einer Vier voran. Dort klingelte es auch. An meiner Haustür. Als ich sie öffnete, stand diese fremde, stark geschminkte Frau Anfang 50 vor mir, in einem kurzen, ananasgelben Mantel und mit schulterlangem schwarzem Haar. Sie streckte mir ihre rechte Hand entgegen, an der ein lila Plastikring steckte. In der linken hielt sie eine goldene Zigarettenspitze mit rotem Mundstück.

»Wie schön, dich endlich kennenzulernen«, sagte sie lächelnd, und ich hatte keine Ahnung, wer sie war.

»Dies hier ist Hausnummer 38«, erklärte ich, denn ich war sicher, sie hatte sich verirrt.

»Richtig«, meinte sie, »du musst Linda sein.«

Sie trat einen Schritt auf mich zu. Ich wich zwei zurück.