14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

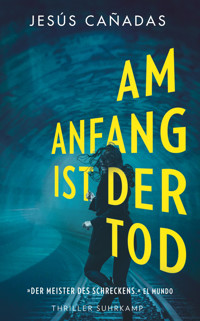

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Aus einem katholischen Mädcheninternat in Berlin ist die 16-jährige Rebecca Lilienthal verschwunden. Die beiden Kommissare Otto Ritter und Lukas Kocay machen sich auf die Suche nach ihr. Es scheint, als sei Rebecca einem Kult in die Hände gefallen, der darauf spezialisiert ist, abenteuerlustige Mädchen und Frauen aus der Berliner Clubszene zu fangen, zu vergewaltigen und zu töten. Im Mittelpunkt dieser sinistren Aktivitäten steht ein Club namens »Das Loch« und dessen charismatischer Chef, der sich Laszlo Gupta nennt. Auf der Suche nach Rebecca stoßen die Polizisten auf immer mehr Hinweise auf eine »Raucherzone«, einen geheimen Ort unvorstellbarer Orgien und Laster. Und hinter Gupta zeichnet sich eine noch viel dunklere Gestalt ab: der König, ein mysteriöses, angeblich grauenhaft anzusehendes Monster. Aber wer hat den König schon je gesehen? Der Tod ist allerdings nur der Anfang und kann der Selbstermächtigung von Frauen keinen Einhalt gebieten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 568

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Jesús Cañadas

Am Anfang ist der Tod

Thriller

Aus dem Spanischen von Verena Kilchling

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage suhrkamp taschenbuchs 5343.

Deutsche Erstausgabe© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© 2021 by Jesús Cañadas© für die Illustrationen: 2021 by David Rendo

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagfotos: Marie Carr/Trevillion Images (Frau), Mark Owen/Trevillion Images (Tunnel)

eISBN 978-3-518-77582-0

www.suhrkamp.de

Motto

Black girl, black girl, don’t lie to me. Tell me, where did you sleep last night? »In the Pines«, amerikanischer Folksong

If only you could talk to the monsters! Zitat aus einer der ersten Kritiken zum Videospiel Doom.

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Motto

Inhalt

1 Kocaj

1 Griessmühle

2 Rebecca

3 Rebecca & Youyou

4 Mondkrone

5 Das Feuer

6 Das Loch

7 Prinzessinnen

8 Ein Schreck

9 Kneifzange junior

Interludium

2 Rebecca

10 Und die Nacht gehorchte mir

11 Gorgone

12 Geschlossene Gesellschaft

13 Zähne

14 Deine andere Hälfte

15 Mater Dolorosa

16 Thron

Epilog

Dank

Informationen zum Buch

1

Kocaj

1

Griessmühle

Ich folge ihr schon seit einer ganzen Weile und weiß nicht, was ich tun soll. Die junge Frau mit dem pistaziengrünen Koffer geht langsam; ich glaube, sie ist sich nicht sicher, ob sie wegrennen oder mich vorbeilassen soll. Sie tut keins von beidem. Vermutlich fragt sie sich, was passiert, wenn sie stehen bleibt und ich ebenfalls stehen bleibe. Wenn sie losrennt und ich ihr hinterherrenne. Herausfinden will sie es lieber nicht, könnte ich mir vorstellen. Um diese Zeit sind die Straßen leer, nur hier und da fährt ein Auto mit voll aufgedrehter Heizung und fest verschlossenen Fenstern vorbei. In dieser Gegend gibt es weder Dönerläden noch Spätis, in denen sie Zuflucht suchen könnte. Zuflucht vor mir. Als ob ich ein Gewitter wäre. Als ob ich gefährlich wäre.

Stattdessen geht sie im gleichen Rhythmus weiter. Die Rollen ihres pistaziengrünen Koffers rattern über den Gehweg. Ich weiß nicht, wo sie hinwill. Was ich sehr wohl weiß: dass ich ihr schon seit geraumer Zeit folge. Und unschlüssig bin, was ich tun soll.

Vor gut einer Stunde lag ich noch in Ninas Bett und beobachtete, wie sie ihren Slip anzog, ihre Trainingshose, ein Paillettenshirt mit dem Konterfei von Lady Gaga. Wie sie mit ihren Socken, die sie nicht ausgezogen hatte, in rosa Hausschuhe schlüpfte.

»Magst du Lana Del Rey?«, fragte ich sie unvermittelt.

»Nein«, antwortete Nina.

Auf der Straße ist sonst niemand unterwegs. Es ist Ende Oktober, und die Stadt ist bereits in ewiger Nacht versunken. Vor einer Woche wurde die Zeit umgestellt, jetzt dämmert es schon gegen halb fünf. Monatelange Dunkelheit liegt vor uns. Die junge Frau tut so, als würde sie ein Schaufenster betrachten, aber mir entgeht nicht, dass ihr Blick in meine Richtung huscht. Sie will wissen, ob ich noch hinter ihr bin. Sie sieht mich und dreht den Hals ruckartig wieder in die andere Richtung. Die Bäume entlang des Gehwegs haben schon ihre Blätter verloren. Über uns kreuzen sich tote Zweige.

»Ich hab auf einem Plakat gesehen, dass sie bald nach Berlin kommt«, teilte ich Nina mit. »Wenn du willst, gehen wir hin.«

»Ich sagte doch gerade, dass ich sie nicht mag, Kocaj. Hörst du mir überhaupt zu?«

Ich sprang auf und zog mich ebenfalls an, wobei ich darauf achtete, nicht auf das zugeknotete Kondom auf dem Boden zu treten. Es dauerte eine Weile, bis ich meinen Geldbeutel fand. Offenbar hatte ihn ein achtloser Fußtritt von uns unter den Schreibtisch befördert. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, ihn neben der Pistole abzulegen.

Die junge Frau mit dem pistaziengrünen Koffer beschleunigt ihre Schritte. Ich könnte die Straßenseite wechseln. Ich könnte einfach stehen bleiben. Warten, bis sie sich entfernt hat. Doch ich tue es nicht. Ich gehe weiter, im gleichen Rhythmus wie sie. Die Situation ärgert mich. Sie kann natürlich nichts dafür, dass sie sich bedroht fühlt, aber ich auch nicht. Ich bin nur auf dem Heimweg und gehe zufällig hinter ihr her. Mit wenigen Metern Abstand. Seit fast einer Stunde. Ich könnte das Handy rausholen und mit Jana telefonieren, oder mit Suly; könnte mich über Fußball unterhalten, schön laut, damit sie merkt, dass ich auch nur ein ganz normaler Mensch bin. Ich tue es nicht.

Nina war sauer, weil ich so früh ging.

»Wollten wir nicht zusammen einen Film schauen, Kocaj?«

»Ein anderes Mal. Ich muss um sieben zu Hause sein.«

»Dann verpiss dich.«

Ich ging zu ihr, um ihr einen Kuss zu geben, aber sie drehte das Gesicht weg. Mein Kuss landete auf dem chinesischen Schriftzeichen, das sie auf den Hals tätowiert hat. Ein Blick aus dem Fenster verriet mir, dass es bereits stockdunkel war. Also verstaute ich hastig Pistole und Geldbeutel in meiner Sporttasche.

»Kocaj«, sagte Nina, als ich gerade die Wohnungstür aufmachen wollte. »Ich denke, wir sollten uns nicht mehr sehen.«

Ich nahm die Hand von der Türklinke.

»Warum?«

Sie zuckte mit den Schultern.

»Weil ich nicht mehr will.«

»Bist du sauer?«

»Nein. Ich hab nur keine Lust mehr.«

Einige Sekunden vergingen. Ich legte wieder die Hand auf die Klinke, öffnete die Tür.

»Wie du willst.«

»Fick dich, Kocaj.«

Ich verließ Ninas Wohnung und machte leise die Tür hinter mir zu.

Wenn man als Frau abends allein in Neukölln unterwegs ist, noch dazu bei dieser Kälte und Dunkelheit, ist jemand, der einem schon so lange folgt, ganz bestimmt kein normaler Mensch. Hinzu kommt mein nicht gerade vertrauenerweckendes Äußeres: ein großer Typ, die dunkelblonden Haare kurzgeschoren, blass und mit ausgeprägten slawischen Gesichtszügen. Wahrscheinlich wirke ich wie ein Gangster, und das auch nur an guten Tagen. An schlechten bin ich eher Draculas Cousin. Ich müsste wirklich dringend die Straßenseite wechseln. Aber ich tue es nicht. Ich tue gar nichts, gehe nur weiter geradeaus.

Nina wohnt im Norden Berlins, in jener diffusen Gegend, die die Bezirke Wedding und Mitte je nach Anlass für sich beanspruchen. Als ich am Gesundbrunnen zur S-Bahn hochging, sah ich, dass die Ringbahn nicht fuhr. Ursache ist ein Unfall im Bahnhof Treptower Park. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Der Bahnverkehr wird so bald wie möglich wieder aufgenommen.

»Sorry.«

Gemeint war ich.

»Sorry, sprichst du Englisch?«

Ich drehte mich zu der Stimme um und konnte nicht umhin, ihre Besitzerin von Kopf bis Fuß zu mustern. Sie war klein und zierlich, völlig unzulänglich gekleidet für den Berliner Herbst mit einem Leinenkleid, Strumpfhosen und einer leichten Wolljacke. Sehr schwarze kurze Haare, die linke untere Schädelhälfte rasiert. Sie merkte, dass ich sie anstarrte, und schien es zu bereuen, mich angesprochen zu haben.

»Ja.«

»Die S-Bahn fährt nicht, oder?« Ausländischer Akzent. Französin, Spanierin, etwas in der Art. Ich schüttelte den Kopf. »Weißt du, wie ich zur Sonnenallee komme?«

»Ja.« Ich zeigte zum anderen Ende des Bahnhofs. »Du gehst dort hinten die Treppe runter, nimmst die U8 Richtung Hermannstraße und steigst am Hermannplatz aus. Dort beginnt die Sonnenallee. Je nachdem, auf welche Höhe du musst, lohnt es sich, in den M41er Bus umzusteigen. Wo genau willst du hin?«

Ein Fehler. Ihr ganzer Körper wich vor mir zurück.

»Das reicht mir schon, danke.«

»Gerne. Einen schönen Abend.«

Sie marschierte mit ihrem pistaziengrünen Koffer los, und ich atmete durch die Nase aus. Dann ging ich in dieselbe Richtung los. Erst als sie in die U8 stieg, merkte sie, dass ich hinter ihr war. Ich stieg ebenfalls ein und setzte mich in den hinteren Teil des Waggons. Als sich unsere Blicke trafen, lächelte sie mir zu, aber es war das gezwungene Lächeln, mit dem man einen Bettler bedenkt, wenn man kein Kleingeld bei sich hat oder ihm nichts geben will. Ich blickte während der ganzen Fahrt aus dem Fenster. Wenn ich behaupten würde, ich hätte nicht ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe betrachtet, würde ich lügen. Sie erwischte mich mehr als einmal dabei.

Dann kam das Schlimmste, zumindest für sie.

Am Hermannplatz stieg sie aus, und auch ich verließ die U-Bahn. Sie stieg in den M41er Bus um, ich folgte ihr. An der Haltestelle Mareschstraße stieg sie aus, genau wie ich. Sie ging die Mareschstraße entlang bis zur Schudomastraße und bog rechts ab. Auch ich ging dort nach rechts. Inzwischen musste es um die vierzig Minuten her sein, dass sie mich gefragt hatte, wie man zur Sonnenallee kommt – und dass ich sie gefragt hatte, wo sie genau hinmusste, und damit ihr Misstrauen erregt hatte.

Wie still die Straße ist.

Das Einzige, was zu hören ist, sind die Rollen ihres pistaziengrünen Koffers auf dem Asphalt. Ihre Nervosität ist jetzt greifbar. Sie sieht sich alle paar Schritte unverhohlen um, erblickt mich weniger als zwanzig Meter hinter sich, auf demselben Gehweg. Ich sollte endlich zur anderen Straßenseite wechseln. Ich tue es nicht.

Die junge Frau mit dem pistaziengrünen Koffer geht die Schudomastraße entlang, bis sie zum Böhmischen Platz kommt, einem hässlichen kleinen Rechteck mit zwei Tischtennisplatten in der Mitte. Sie lässt die Apotheke rechts liegen, überquert den Platz und biegt in die Niemetzstraße ein. Jetzt rennt sie beinahe.

Vor dem Haus mit der Nummer vierzehn bleibt sie stehen. Genau wie ich.

In diesem Moment bricht sich die aufgestaute Angst in ihr Bahn. Ruckartig dreht sie sich zu mir um. In der Hand hält sie einen Gegenstand.

»Keinen Schritt näher, du Hurensohn!«, faucht sie mich in einem Englisch an, das sie in Filmen aufgeschnappt zu haben scheint.

Pfefferspray, natürlich.

Ich hebe die Hände.

»Keine Angst, ich tue dir nichts.«

»Ich hab gesagt, du sollst nicht näher kommen!«

»Ich hab mich doch gar nicht bewegt.«

»Hau ab, oder ich rufe die Polizei.«

Ich kneife die Lippen zusammen, bleibe jedoch, wo ich bin.

»Du sollst abhauen!«

Ihr Schrei hallt durch die leere Straße. In einigen Fenstern geht das Licht an. In der Niemetzstraße wohnen hauptsächlich Türken und Polen, Arbeiterfamilien, die im Baugewerbe oder in der Gastronomie schuften und nachts ihre Ruhe haben wollen. Ich weiß das so genau, weil ich hier aufgewachsen bin.

»Das wird leider nicht möglich sein.«

»Was?« Jetzt zittert ihre Stimme doch. Was bin ich für ein Arschloch. Wie einfach wäre es gewesen, die Straßenseite zu wechseln oder stehen zu bleiben und ein Telefongespräch vorzutäuschen. Wie leicht hätte ich verhindern können, dass ich dieser jungen Frau Angst einjage, zumal über eine so lange Strecke. Und wie leicht ist es mir gefallen, es zu tun.

»Ich meinte nur, dass ich nirgendwo anders hin kann. Ich wohne hier.«

Die Verwirrung lässt ihre Züge entgleisen. Sie hat eine spitze Nase mit einem Piercing im rechten Nasenflügel, große Augen, schmale Lippen. Ich schwenke eine meiner zum Zeichen des Friedens erhobenen Hände und lasse den Schlüsselbund klimpern, der an meinem Daumen hängt. Er klingt wie eine verbeulte Glocke.

»Ich rufe trotzdem die Polizei«, beharrt sie.

»Tja, also was das angeht …«

Ich werde von einem Geräusch unterbrochen, das ich in- und auswendig kenne: das Öffnen meiner Haustür. Jana tritt aus dem Gebäude. Jana, blond und hager. Jana mit langem Gesicht. Jana mit weißen Fingerknöcheln. Stocksauer.

Ich mache mir nicht die Mühe, auf die Uhr zu sehen. Jana bleibt zwischen uns stehen – der jungen Frau mit dem pistaziengrünen Koffer und dem gezückten Pfefferspray und mir. Ich stehe immer noch mit erhobenen Armen da, als hätte sie mich gerade überfallen.

»Was ist denn hier los?«, fragt Jana an mich gewandt. Weißer Dampf quillt aus ihrem mürrisch verzogenen Mund. »Alberne Spielchen mit einer Ihrer Freundinnen? Ist das jetzt die neue Freizeitbeschäftigung von euch Polizisten?«

»Ich wollte gerade hochkommen«, gebe ich zurück. »Die Ringbahn ist am Gesundbrunnen nicht gefahren, deshalb bin ich ein bisschen später dran.«

»Und was hatten Sie dort zu suchen?« Hervorgestoßene Silben. »Sollten Sie nicht bei der Arbeit sein, im Revier?«

Autsch. Das hat gesessen.

»Ich war heute früher fertig und musste noch was erledigen.«

»Was erledigen.« Ihre kleinen müden Augen mustern die junge Frau mit dem pistaziengrünen Koffer, genau wie es meine Augen vor einer Stunde am anderen Ende der Stadt getan haben.

»Im Ernst, Jana: Es tut mir leid.«

»Ich habe auch ein Leben, müssen Sie wissen.«

»Wohnt dieser Typ hier im Haus?«, mischt sich die junge Frau ein.

Jana ignoriert ihre Frage, als wäre sie bloß ein entferntes Hupen.

»Ich hab ihm das Abendessen hingestellt«, teilt sie mir mit. »Sie kümmern sich darum, dass er es isst. Vielleicht haben Sie aber auch was Besseres vor. Ich bin jedenfalls weg, ich hab nämlich schon seit einer ganzen Weile Feierabend.«

»Alles klar.« Ich kapituliere. »Danke fürs Warten. Entschuldigen Sie die Verspätung.«

»Eines Tages lasse ich ihn einfach allein, und dann schauen wir mal, welches Malheur Sie bei Ihrer Ankunft erwartet. Anders scheinen Sie es ja nicht zu lernen.«

Jana drängt sich zwischen uns durch und geht zu ihrem Ford, der einen Steinwurf entfernt parkt. Sie schleppt eine Tüte, in der sie ihre Pflegeutensilien und das Abendessen für ihre Kinder verstaut hat, das sie während meiner Abwesenheit in meiner Wohnung kocht. Ich würde ihr meine Hilfe anbieten, weiß jedoch, dass sie absolut dazu imstande wäre, mir die Tüte um die Ohren zu hauen.

»Ich weiß noch nicht, ob ich morgen zur üblichen Zeit da sein kann«, höre ich sie zetern. Ich würde ihr gern noch etwas sagen, mich erneut entschuldigen, halte aber den Mund. Bis morgen hat sie sich bestimmt wieder eingekriegt. Es bleibt ihr auch nichts anderes übrig.

Der Ford springt an und entfernt sich mit einem Reifenquietschen, das die Wut seiner Besitzerin widerspiegelt. Ich drehe mich zu der jungen Frau um. Sie sieht mich schweigend an.

»Tut mir leid, wenn ich dir Angst eingejagt habe«, sage ich. Sie antwortet nicht. »Bist du zu Besuch in Berlin?«

Keine Antwort. Ihr Medusenblick sagt alles. Na gut, dann nicht. In meiner Wohnung wartet zu viel Mist auf mich, als dass ich mich weiter bei dieser dummen Ziege einschleimen könnte, die mich für einen Vergewaltiger gehalten hat, nur weil ich hinter ihr die Straße entlanggegangen bin. Ich schließe die Haustür auf, gehe hindurch und lasse sie vor ihrer Nase zufallen. Ich kann auch unhöflich sein, wenn ich will. Das Talent dazu ist uns Berlinern quasi in die Wiege gelegt.

Drinnen atme ich geräuschvoll durch die Nase aus.

Ich hätte die Straßenseite wechseln sollen.

Mein Schlüsselbund klappert, die Wohnungstür geht auf. Wie von einem unsichtbaren Ventilator in meine Richtung geblasen schlägt mir warme Luft ins Gesicht, die nach Ammoniak stinkt, nach Fäkalien, nach Medikamenten. In weniger als einer Minute werde ich mich wieder daran gewöhnt haben. Ich stelle die Sporttasche ab. Sie plumpst so schwer aufs Parkett, als wäre sie voller toter Katzen.

Ich habe nicht die geringste Lust auf das, was mir bevorsteht. Ein Blick auf die Uhr verrät, dass es zwanzig nach sieben ist. Blöde Kuh. Wegen zwanzig Minuten! Okay, ich bin zu spät gekommen, aber sie kann doch nicht einfach so abhauen und ihn alleinlassen!

Natürlich kann sie. Sie kann es nicht nur, sie will es auch. Jeden Abend sehnt sie den Moment herbei, wenn sie ihn nicht mehr sehen muss, klammert sich mit Händen und Füßen an das Ende ihrer vereinbarten Arbeitszeit. Ich sehe sie vor mir, wie sie schweigend neben ihm sitzt, mit verschränkten Armen, ihm nicht einmal mehr antwortet. Vielleicht hat sie einen Speichel-, Schleim- oder Kotzfleck auf der Bluse, während sie den Blick fest auf die Uhr richtet und darauf wartet, dass der Zeiger endlich das Ende ihrer Schicht verkündet. Dann springt sie auf, ob ich nun schon da bin oder nicht. Was soll in zwanzig Minuten schon passieren? Nichts.

Oder alles. In zwanzig Minuten kann er ersticken. Das Gewicht verlagern und aus dem Bett fallen. Seine Schläuche in die Finger kriegen und sich mit einem Ruck die Kanüle aus dem Arm ziehen, aus einer Laune heraus, einfach nur, um uns zu ärgern, einfach nur, weil Jana beschlossen hat, ihn ohne Aufsicht zurückzulassen. Mal schauen, was Lukas für ein Gesicht macht, wenn er ins Zimmer kommt und mich tot vorfindet, verblutet auf diesem Bett, das so viel gekostet hat wie eine Jahresmiete. Wenn er zwanzig Minuten zu spät kommt und feststellt, dass mich Jana alleingelassen hat, wenn er mit großen Schritten den Flur durchquert und nach mir ruft, wenn er die Tür aufstößt und das Blut auf dem Zimmerboden sieht, das Blut, das aus meinem durchlöcherten Arm sprudelt wie aus einer Quelle, weil mir danach war, mir mit einem Ruck die Kanüle rauszureißen.

Und ich durchquere in der Tat den Flur, mit großen Schritten, stoße die Zimmertür auf. Innerlich mache ich mich darauf gefasst, tropfende Schläuche zu erblicken, eine größer werdende Blutlache, einen stummen Kadaver auf dem Bett.

»Du findest das lustig, oder?«

Er ist nicht tot. Ist nicht verblutet. Es geht ihm gut. So gut es einem sechsundsechzigjährigen Mann eben gehen kann, der kraftlos im Bett liegt und bald sterben wird. Der vollgepumpt ist mit Medikamenten, die ihn eigentlich in einen tiefen Dämmerzustand versetzen müssten, jedoch inzwischen derart oft durch seine Wasserfallvenen geströmt sind, dass sie kaum noch Wirkung zeigen. Er lebt, und ich weiß nicht genau, ob ich erleichtert oder enttäuscht bin.

»Diese dämliche Pflegerin ist abgehauen und hat mich hier leidend zurückgelassen.«

Er sagt es leichthin, in ruhigem Ton, weil er weiß, dass er keine Intonation braucht, um mir seine Worte einzubrennen. Dazu muss er weder schwach klingen noch verärgert. Er informiert mich lediglich: Diese dämliche Pflegerin ist abgehauen. Sie hat ihn hier zurückgelassen. Leidend.

»Hallo, Papa.«

»Aber du musstest dich ja in irgendwelchen finsteren Gassen herumtreiben und Schwänze lutschen.«

»Ich habe gearbeitet, Papa, das weißt du.«

»Ich weiß nur, dass du nicht hier warst. Wenn du es fertigbringst, deinen armen Vater alleinzulassen, bringst du es auch fertig, dir zwei schöne afrikanische Schwänze schmecken zu lassen.«

»Ich mache dir das Abendessen warm.«

»Na klar. Schau, dass du mir Rattengift vorsetzt, dann habt ihr alle eure Ruhe vor mir.«

Ich verlasse das Zimmer und merke, dass ich beim Hereinkommen nicht mal Licht gemacht habe. Flur, Wohnzimmer, Küche – ich schalte eine Lampe nach der anderen ein, eine matt leuchtende Linie, die mich mit der Tür verbindet, hinter der mein Vater angeblich so leidet.

Nein, nicht angeblich. Ich weiß von den Nadelstichen, mit denen der Krebs sein Inneres malträtiert, von den kalten Schaudern, die ihm den Rücken hinunterlaufen, dem Druck, der ihm das Atmen erschwert. Er lässt alles still über sich ergehen. Bruno Kocaj wird nicht mit Geifer und Tränen aus dieser Welt scheiden. Er wird nach seinen eigenen Regeln sterben. Genauso, wie er gelebt hat.

Unsere Wohnung liegt im Erdgeschoss, zum Innenhof hin. Er ist schattig und bietet kaum genug Platz für vier Mülltonnen, eine kahle Kastanie und eine Handvoll Fahrräder, die an Metallstangen angeschlossen sind. Ich mache den Kühlschrank auf, und mir schlägt der Gestank von saurer Milch und vergammeltem Gemüse entgegen. Erst da geht mir auf, dass ich mich bereits wieder an den alles überlagernden Krankheitsgeruch gewöhnt habe, der vom Zimmer meines Vaters ausgeht.

Ich stochere in den Kühlschrankfächern herum. Ein halb gegessener, seit Tagen offener Joghurt – in den Müll. Ein mit einer braunen Kruste überzogener Brokkoli. In den Müll. Der Rest ist vollkommen in Ordnung. Das Problem ist nur, dass … dass …

Ich atme tief durch.

Doch, ich schaffe es. Natürlich schaffe ich es.

Schließlich bin ich Polizist. Gerade fertig mit der Ausbildung.

Lukas Kocaj. Kriminalpolizei Berlin.

Ich schaffe es, zu arbeiten und nebenher meinen Vater zu betreuen. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich genug Geld, um eine Pflegerin zu bezahlen, die sich während meiner Dienstzeiten um ihn kümmert. Davor ging es nur mit Freundschaftsdiensten und Schulden, die ich durch stundenlange Nacht-arbeit abstottern musste. Aber jetzt bin ich mit der Ausbildung fertig. Ich bin Polizist. Kriminalpolizei. Ich schaffe das.

Mein Kühlschrank ist nicht voll mit vergammelten Lebensmitteln.

In meiner Wohnung stinkt es nicht.

Gemüsecremesuppe. Drei Minuten in der Mikrowelle. Ein in Schnitze zerteilter Apfel. Süße-Träume-Tee ohne viel Baldrian. Alles Bio.

Ich stelle das Tablett vor meinen Vater und erwarte das Schlimmste, oder vielmehr das Übliche: Schmeckt mir nicht, ist zu fad, ist zu salzig, schmeckt nach Asche, iss es doch selbst, platsch, Abdruck an der Wand, klirr, Scherben auf dem Boden. Aber nein, heute nicht. Heute isst er alles gierig auf. Er schlürft, kaut, macht Geräusche. Vielleicht denkt er, dass ich mich darüber ärgere.

»Hat dir Jana am Nachmittag eine Zwischenmahlzeit hingestellt?«

»Ja.«

Ihm tropft Suppe aufs Kinn. Ich wische sie ab, und er lässt es zu.

»Was gab es denn?«

»Sojamilch. Und diese Kekse, die angeblich gut für die Verdauung sind.«

»Und du lügst mich auch nicht an?«

Sein Löffel verharrt in der Luft.

»Dein Vater hat nicht ein einziges Mal in seinem ganzen Leben gelogen. Hab ich dich etwa zum Lügen erzogen? Oder deine Mutter?«

Schweigen. Schwere Atemzüge, die an einen Blasebalg erinnern. Es brennt kein Licht im Zimmer, lediglich der stummgeschaltete Fernseher beleuchtet uns. Bruno Kocaj war früher ein breitschultriger, raubeiniger Kerl. Ein Betonklotz mit schwieligen Händen und grobschlächtigen Manieren. Auch er war bei der Kriminalpolizei. Vater Polizist, Sohn Polizist. Jetzt hat ihn seine Krankheit hager und knochig gemacht – Wangenknochen, an denen man Zitronenschale raspeln könnte, ausgehöhlte Schläfen. Sein Gesicht ist eine Landkarte aus Falten und grünlichblauen Adern, sein Oberkörper ein Käfig mit Rippen als Gitterstäben. Ihn anzusehen ist, als würde man dem Tod ins Auge blicken.

Der Löffel setzt sich wieder in Bewegung. Suppe, Apfel, Tee. Seine Atemzüge werden ruhiger, gleichmäßiger. Nachrichten im Fernsehen. Natürlich nur Horrormeldungen.

»Jana hat mir zwei Tassen warme Sojamilch gegeben.«

Waffenstillstand. Ich lasse mich darauf ein, was bleibt mir anderes übrig?

»Zwei?«

»Und acht Kekse. Heute habe ich Appetit.«

»Das merke ich.«

Nachdem er fertiggegessen hat, greife ich nach dem Tablett. Ein Fehler. Ich brauche genau die drei Schritte, die mich von der Zimmertür trennen, um zu kapieren, dass er alles genau vorhergeplant hat. Dies ist der Moment, auf den er sich seit heute Nachmittag vorbereitet hat, vielleicht sogar schon seit gestern. Hinter meinem Rücken sagt er:

»Das Einzige, was Jana vergessen hat, ist, mir eine Windel anzuziehen.«

Ich schließe die Augen, als ich das unverwechselbare Geräusch eines Strahls mit Krebs vollgesogener Scheiße höre, die sprudelnd dem Inneren meines Vaters entweicht, sich über Laken und Matratze ausbreitet, auf den Boden tropft. Und das halb unterdrückte, kehlige Kichern dieses alten Mannes, der sich vorgenommen hat, mich zu quälen und zu demütigen bis zum letzten Tag seines – oder womöglich auch meines – Lebens.

Ich will das Tablett nach ihm werfen, will, dass das Geschirr zu Boden fällt und in tausend Stücke zerbricht. Ich will ihm die Kante des Tabletts in die Schläfe rammen, ihm den Schädel spalten, meine Finger hineinschieben und herauszerren, was ich dort vorfinde, will ihn anbrüllen und ihm sagen, dass genau dies das Leben ist, vor dem meine Mutter geflüchtet ist, dass ich sie jetzt verstehe, dass auch ich mir wünschte, dieser Wahnsinn hätte ein Ende und er würde endlich sterben.

Das alles möchte ich tun, aber ich tue es nicht. Ich atme tief durch, lasse zu, dass mir der Gestank nach Fäkalien und Medikamenten zur Nase hereindringt, zum Mund, sogar zu den Augen. Ich gehe in die Küche, um das Tablett abzustellen, und danach ins Badezimmer, um die Dusche freizuräumen, damit ich meinen Vater waschen kann.

Mein Handy klingelt. Ich nehme ab.

»Kocaj«, ertönt Sulys Stimme. »Komm runter. Wir gehen in die Griessmühle.«

»In die Griessmühle? An einem Dienstag?«

»In die Griessmühle an einem Dienstag. Komm runter.«

»Ich kann nicht.«

»Klar kannst du. Ich warte im Magendoktor auf dich.«

»Ich kann nicht, Suly.«

»Komm endlich runter. Und zieh dir was Schwarzes an.«

»Ich soll mir was Schwarzes anziehen?«

»Vorher müssen wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Ich warte hier auf dich. Beeil dich, sonst wird der Jägermeister warm.«

Der Gestank dringt bis in die Küche. Wie groß ist die Verlockung, wie köstlich die Vorstellung, meinen Vater einfach so zu lassen, wie er ist; ihn zu zwingen, die Nacht inmitten seiner Exkremente zu verbringen, auf dass ihn der Ekel vom Schlaf abhalte. Und auf dass er, wenn ihn die Müdigkeit doch noch besiegt, morgen früh umgeben von einer klebrigen, stinkenden Masse erwache, die aus dem Inneren seines eigenen Körpers stammt.

»Gib mir eine halbe Stunde«, sage ich ins Handy. »Ich muss meinem Vater noch das Abendessen hinstellen.«

Der Magendoktor ist eine der wenigen einfachen Eckkneipen, die es hier in der Gegend noch gibt. Sie liegt zwei Straßen von der Sonnenallee entfernt, einer der beiden großen Alleen, die das Viertel Neukölln zerteilen. Hier bin ich geboren. Meine Schulfreunde und ich haben miterlebt, wie die türkischen Bäckereien allmählich Kunstgalerien wichen, Nichtregierungsorganisationen zum Schutz seltener Antilopen, thailändischen Tapas-Bars und auf schwäbische Desserts spezialisierten Restaurants. Kein Witz. In meiner Kindheit traute sich noch kein Auswärtiger nachts ins Viertel. Jetzt gibt es freitags Vernissagen und überall tätowierte Kellner, die einen ohne mit der Wimper zu zucken dafür herunterputzen, dass man ihnen weniger als zwei Euro Trinkgeld gibt, auch wenn man nur ein Bier getrunken hat. Als wir vor zwei Jahren die Fußball-WM gewonnen hatten, kam man sich hier vor wie in der Pariser Innenstadt – oder so, wie ich sie mir vorstelle: Außenterrassen mit Fernsehern, farbenfrohe Nationalflaggen auf den Wangen, Grillpartys an jeder Ecke und Bier für sieben Euro.

Deshalb gefällt mir der Magendoktor so gut: weil es ein Ort ist, an dem sämtliche Veränderungen und Hygienebestimmungen spurlos vorübergehen, in dem der Kaffee achtzig Cent kostet und das Etikett Bio verpönt ist.

Suly erwartet mich.

»Eine halbe Minute länger, und ich wäre ohne dich los, Kocaj.« Gelogen. Er schiebt mir einen Jägermeister hin. Bis ich ihn runtergestürzt habe, hat er schon die nächste Runde bestellt.

»Ich hatte zu tun.«

Suleyman Beyoğlu, Suly, ist noch so ein Junge aus dem Viertel, der zur Polizei gegangen ist, weil er nicht wusste, was er sonst mit seinem Leben anfangen sollte. Wir waren zusammen auf der Schule. An der Schwelle zur Pubertät kam es zwischen uns zum Streit, und wir lieferten uns einen eher lächerlichen Faustkampf drei Straßen von hier entfernt. Danach redeten wir zehn Jahre lang kein Wort mehr miteinander und gaben uns die größte Mühe, nicht mehr an den jeweils anderen zu denken, bis wir uns im ersten Jahr an der Polizeiakademie zufällig über den Weg liefen. Wir gaben beide vor, den Grund für unseren Streit längst vergessen zu haben. Es fiel uns nicht schwer, Freunde zu werden, und ich sage bewusst nicht »wieder Freunde zu werden«, denn wir waren beide nicht mehr dieselben.

Das Problem dabei ist nur, dass Suly so tut, als wären wir unser ganzes Leben lang unzertrennlich gewesen. Er hat schmale Schultern und ist nicht besonders groß, aber in seinem Blick liegt etwas, das selbst den Abgebrühtesten nervös macht. Suly sagt immer, er hätte ausdrucksstarke Augenbrauen, woraufhin ich widerspreche: Was du hast, ist ein türkisches Piratengesicht. Heute ist er von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und wirft mir etwas entgegen. Ich fange es in der Luft auf.

»Wir werden erwartet«, sagt er und legt fünf Euro auf den Tresen. »Gehen wir.«

»Von wem werden wir erwartet?«

Suly macht sich auf den Weg zur Tür. Schon wieder hinaus in die Kälte.

»Suly, he, ich rede mit dir!«

»Von wem glaubst du wohl, Kocaj?«

»Was weiß denn ich?«

In Wirklichkeit überkommt mich allmählich eine dunkle Vorahnung, sie kneift mich in die Kniebeugen und bohrt mir ein Loch in den Magen. Meine Hände schließen sich um den Gegenstand, den Suly mir zugeworfen hat: eine schwarze Sturmhaube.

Auf der Straße ist keine Menschenseele zu sehen, in der Luft liegt der stechende Qualm von Kohleheizungen. Gelbe Lichter flackern über die schwarze Haut der Häuser. Suly und ich passieren die Stelle, an der die Gleise des S-Bahn-Rings die Niemetzstraße kreuzen, und betreten feindliches Territorium. Alles, was außerhalb der Ringbahn liegt, stinkt nach Pisse, Crack und Bier in Plastikflaschen. Das weiß ich, weil genau so meine Kindheitserinnerungen riechen.

Wir erreichen die Gegend um den Bahnhof Blaschkoallee. Vom Magendoktor sind es fast zwei Kilometer bis hierher; ich kann nicht glauben, dass mich dieses Arschloch zu Fuß hergeschleppt hat. Die Beleuchtung ist schummrig, ich kenne die Straße nicht, in die wir einbiegen. Vor uns erhebt sich ein fünfstöckiges Ungetüm von Wohngebäude, das inmitten der niedrigen Häuschen in diesem Teil von Neukölln wie die Silhouette eines Monsters anmutet.

»Hier ist es«, verkündet Suly und nähert sich der Eingangstür.

Sie wird nur ungenügend von den drei nächstgelegenen Straßenlaternen beleuchtet. Suly gibt vier Zahlen auf dem Bedienfeld der Gegensprechanlage ein, zu schnell, als dass ich mitbekommen würde, welche es sind. Die Tür geht auf. Wir durchqueren das Treppenhaus und treten in den Innenhof hinaus. Direkt zu unserer Linken ist eine offen stehende Tür. Suly schlendert hindurch, als wäre er jeden Tag hier. Er schaltet die Taschenlampe seines Handys ein. Hinter der Tür führt eine Treppe nach unten. Mein Kollege geht sie hinunter, ohne sich zu vergewissern, dass ich ihm folge, und er tut etwas, das mich noch nervöser macht, als ich ohnehin schon bin: Er streift sich seine Sturmhaube über.

Ich zögere. Bleibe vor der obersten Treppenstufe stehen und grüble. Darüber, was ich jetzt machen soll. Was mich wohl dort unten erwartet. Warum wir hier sind. Was die Sturmhauben sollen. Ob ich vielleicht lieber abhaue.

Suly pfeift von unten nach mir. Mir bleibt wohl keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Welche sollte das auch sein? Kehrtmachen und das Weite suchen? Ohne ihn?

Ich ziehe die Sturmhaube über und gehe die Stufen hinunter.

Das Erste, was mir auffällt, ist der Geruch. Es riecht nach Feuchtigkeit, nach unzähligen Schichten Staub, ein Paradies für Milben, Schimmel und Rost. Die Treppe mündet in den typischen schmalen Gang, den es in fast jedem Berliner Keller gibt. Wir sind von Rohren und Leitungen umgeben, hin und wieder rauscht Wasser an uns vorbei. An der Decke hängen Halogenleuchten, aber Suly scheint nicht die Absicht zu haben, sie einzuschalten. Er orientiert sich mithilfe seiner Handytaschenlampe und geht weiter den Gang entlang. Wir kommen an mehreren mit Vorhängeschlössern gesicherten Metalltüren vorbei. Es sind die Kellerabteile der Hausbewohner, voll mit Matratzen, Fahrrädern, wackligen Tischen und sonstigem Trödel, den man nicht wegwirft, weil man ihn noch mal brauchen könnte. Mich verunsichert der finstere Gang. Ich hatte schon immer Respekt vor der Dunkelheit. Angst nicht, aber Respekt.

Keine Ahnung, wie viele Türen wir inzwischen hinter uns gelassen haben. Aus irgendeinem Grund erscheint es mir wichtig, es zu wissen. Die nächste Tür, die sich am Ende des Gangs erahnen lässt, steht halb offen. Orangefarbenes Licht dringt heraus. Es kommt mir vor, als sei sie weit weg, zu weit für die Ausmaße dieses Kellers, aber natürlich ist das nur eine Sinnestäuschung, ausgelöst durch diese verdammte Dunkelheit, das Zittern, das sich in meinem Inneren ausgebreitet hat, diese eisige Schwäche, die ich in Armen und Beinen spüre.

Als wir uns nähern, geht die Tür noch weiter auf. Dahinter erscheint ein weiterer Mann mit Sturmhaube. Er bedeutet uns mit einer Handbewegung einzutreten. Wir gehorchen. Ich schwitze. Wir gehen durch die Tür, und der Mann schließt sie hinter uns. Niemand wird hören, was hier drinnen vor sich geht.

Das orangefarbene Licht geht von einer Glühbirne aus, die schon am Tag des Mauerfalls alt gewesen sein muss. Sie baumelt nackt an einem von Feuchtigkeit zerfressenen Kabel. Darunter ist ein Mann in Unterwäsche an einen Stuhl gefesselt.

Er ist um die vierzig und mager, trägt einen ungepflegten Schnurrbart, von dem der Schweiß tropft. Der Mann scheint große Angst zu haben. Wir befinden uns im Heizungsraum, und der Heizkessel gleicht einem Monster aus Metall, das die Luft in seiner Umgebung zum Flimmern bringt. Schlaffe Haarsträhnen kleben an der Stirn des Typen auf dem Stuhl. Er trägt nur eine weiße Unterhose und altmodische wadenhohe Strümpfe. Es ist heiß. Ungefähr ein Dutzend Männer drängen sich in dem Raum, allesamt schwarz gekleidet und maskiert. Es sind Freizeitoutfits, einer trägt ein Sweatshirt mit dem Totenschädel von St. Pauli. Da wird es mir klar: Es sind Kollegen, Polizisten wie Suly und ich. Ich zähle Köpfe, erkenne Gesichtszüge unter den Verhüllungen. Die meisten sind aus unserem Jahrgang. Alles Grünschnäbel, alles Männer. Keiner hat gerade Dienst.

Der Mann auf dem Stuhl zittert, so sehr, dass man das Zähneklappern bis an unser Ende des Raums hört. Rotze läuft aus seiner Nase und bildet zwei ungleichmäßige Brücken zwischen seiner Nase und seinem Kinn. In einer Ecke stapeln sich Jacken, ebenfalls schwarz, und daneben stehen drei Kanister Ammoniak. Suly legt seine Jacke auf den Stapel. Dieses Detail erscheint mir so absurd, dass es dem, was gleich passieren wird, einen noch realistischeren Anstrich verleiht.

»Sieht aus, als wären wir vollzählig«, sagt jemand von ganz hinten. »Dann können wir anfangen.«

Einer der Anwesenden tritt vor. Er ist klein und dick, sein Bierbauch hängt ihm aus der dunkelblauen Trainingshose. Durch die Mundöffnung der Sturmhaube lassen sich die Härchen eines ungepflegten, graublonden Barts erkennen. Schweiß tropft ihm aus dem unteren Saum der Haube, sammelt sich in seinen Achselhöhlen, bildet dunkle Ringe auf seinem schwarzen Pullover.

»Ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen. Mal sehen, ob sie euch gefällt.«

Rauchige, feste Stimme. Jedes Wort verstärkt das Zittern des Mannes auf dem Stuhl. Keiner der Anwesenden sieht ihn an. Alle richten ihre Aufmerksamkeit auf den Dicken. Alle außer mir. Ich werfe einen Blick zur Tür. Sie ist geschlossen. Es ist schrecklich heiß.

»Es war einmal ein Wohnhaus in Neukölln. Ein Arbeiterhaus, einfache Menschen. Hier eine türkische Familie, dort ein Pole, nichts, was wirklich stört. Leute, die ihr Leben leben und die anderen ebenfalls ihr Leben leben lassen. Ganz normale Anwohner.«

Der Dicke stellt sich hinter den Stuhl und sieht uns der Reihe nach an, wie ein Prediger.

»Eines schönen Tages passiert, was in solchen Gebäuden eben passiert: Etwas geht kaputt. Ein Ofen, der nicht mehr anspringt, eine Heizung, die nicht mehr warm wird, ein verstopftes Abflussrohr. Und was macht man in einem solchen Fall? Man ruft den Hausmeister an, den Mann für alles, denn genau dafür ist er ja da. Damit er das Abflussrohr freipumpt. Damit er sich den Ofen mal ansieht.«

Es herrscht vollkommene Stille, man hört kaum einen Atemzug. Die Atmosphäre lädt sich nach und nach mit etwas auf, das ich nicht genau benennen kann. Jemand lässt seine Fingerknöchel knacken.

»Aber der gute Mann geht nicht ans Telefon. Der betroffene Mieter ruft ihn zehnmal an, vergeblich. Das Handy des Hausmeisters ist ausgeschaltet. Irgendwann hat der Mieter genug und ruft direkt beim Hausbesitzer an.«

Suly steht neben mir, mit geballten Fäusten. Ich selbst würde am liebsten von hier verschwinden, und zwar sofort. Der Dicke sieht mir in die Augen, als hätte er meinen Gedanken erraten. Ich zucke mit den Schultern.

»Dem Hausbesitzer bleibt nichts anderes übrig, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er kommt und geht zum Dachboden hinauf, wo die kleine Kammer ist, in der der Hausmeister sein Werkzeug aufbewahrt. Und dort stellt sich doch glatt heraus, dass die Kammer mit einem großen Vorhängeschloss gesichert ist. Einem Vorhängeschloss, von dem der Hausbesitzer nichts weiß.«

Der Typ auf dem Stuhl beginnt zu wimmern, allerdings nicht lange, denn der Dicke bring ihn sofort wieder zum Schweigen, indem er ihm seine Pranke in den Nacken klatscht.

»Der Hausbesitzer ist sauer. Stinksauer. Er muss zweihundert Euro dafür berappen, dass der Schlüsseldienst kommt und das Schloss für ihn knackt. Der Hausmeister wird einen ganz schönen Schreck kriegen, wenn er die aufgebrochene Tür sieht. Er kann sich darauf gefasst machen, im hohen Bogen rauszufliegen. Solcherlei Gedanken hängt der Hausbesitzer nach, während der Mann vom Schlüsseldienst sich am Schloss zu schaffen macht. Zusammen öffnen sie die Tür der Werkzeugkammer. Und wisst ihr, was sie dort finden?«

»Bitte!«, fleht der Mann auf dem Stuhl. »Bitte …«

Die schwere Hand des Dicken landet auf seiner Schulter und entlockt ihm einen spitzen Schrei. Die Finger erinnern an in Wollhandschuhe gestopfte Auberginen. Wollhandschuhe, die nach dem heutigen Abend nur noch zum Wegwerfen taugen werden.

»Fotos. Der Hausbesitzer findet Fotos. Die ganze Kammer ist mit Fotos von Kindern tapeziert. Aber nicht einfach irgendwelchen Kindern. Natürlich nicht. Es sind die Kinder, die in diesem Gebäude wohnen.«

»Ich habe eine Krankheit, bitte …«

In diesem Moment trifft ihn der erste Schlag, so brutal, dass wir alle zusammenzucken. Dabei kommt er nicht einmal besonders schnell. Der Dicke hat sich Zeit damit gelassen, den Typen bei der Kinnlade zu packen und ihm seine Faust ins Gesicht zu rammen, seine Faust, die eher einem altmodischen Bügeleisen gleicht. Ein Blutstrahl tätowiert die Wand. Mir fällt auf, dass dem Kerl auf dem Stuhl ein Zahn fehlt, der obere linke Schneidezahn. Vielleicht hat er ihn gerade durch den Schlag verloren.

»So ist es. Er hat eine Krankheit, die ihn dazu treibt, den Kindern der Hausbewohner nachzusteigen, sie heimlich zu fotografieren, ihr Kommen und Gehen genauestens zu dokumentieren: Um welche Uhrzeit sie die Schule betreten – Foto –, wer sie abholt und wann – Foto –, um wie viel Uhr sie nachmittags zum Schwimmen gebracht werden – Foto –, in welchen Momenten sie allein sind – Foto –, wann man Zugriff auf ein Kind haben könnte, ohne dass ein Erwachsener in der Nähe ist – Foto -, wie viel Zeit jemand, sagen wir mal ein verdammter Kinderficker, hätte, um sich das Kind zu schnappen und es in seine Kammer zu schleppen, die sich ganz oben in dem Gebäude befindet, um dessen Instandhaltung er sich eigentlich kümmern soll.«

»Ich bin kein Kinderficker.« Spucke, Tränen und Rotz vermischen sich in seinem zahnlückigen Mund. »Ich leide an Pädophilie. Das ist eine anerkannte Krankheit … eine psychische Störung, die dazu führt, dass ich mich von Minderjährigen angezogen fühle … Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, jemandem wehzutun! Ich mache Fotos und fantasiere, aber nur weil ich das brauche … Ich muss meine Bedürfnisse befriedigen, indem ich mir solche Dinge vorstelle. Bitte! Es handelt sich um eine psychische Störung. Ein Kind tatsächlich anzufassen würde mir nie in den …«

»Halt die Fresse, du Arschloch!«, brüllt der Dicke so laut, dass ich mir vor Schreck fast in die Hosen mache. »Aber klar: Er muss seine Bedürfnisse befriedigen, würde niemals ein Kind anfassen, hat eine psychische Störung. Das alles behauptet der Hurensohn in seiner Aussage bei der Polizei. Und es stellt sich heraus, dass sich die Fotos, die er gemacht hat, auch als gewöhnliche Straßenfotos interpretieren lassen, Fotos vom öffentlichen Raum, auch wenn ganz zufällig Kinder darauf zu sehen sind. Solange er die Bilder nicht mit anderen teilt, tut er nichts Strafbares. Schließlich hat er niemanden berührt. Das Einzige, was er berührt hat, sind die Gummimösen, die ebenfalls in der Kammer gefunden werden. Gummimösen in der Größe eines achtjährigen Mädchens im Übrigen, falls ihr euch das gerade gefragt habt. Maßgefertigt. Maßgefertigt, verdammte Scheiße!«

Bämm! Diesmal ist es ein Schlag mit der Handrückseite, eine Ohrfeige von der demütigenden Sorte. Als ob der Kerl noch mehr Demütigung bräuchte.

»Von daher: Alles umsonst, man kann den Scheißkerl nicht belangen. Von Rechts wegen ist er unantastbar, weil er niemandem etwas getan hat, weil er aussagt, an einer psychischen Störung zu leiden. Man kann ihm rein gar nichts zur Last legen. Das Schlimmste, was ihm passiert, ist seine Kündigung. Fazit der Geschichte: Er ist ein armer Schlucker. Ein Opfer.«

Der Dicke entfernt sich vom Stuhl und fixiert jeden von uns nacheinander, mit Augen, deren gelblicher Schleier ihn als Alkoholiker entlarven. Mir ist schon seit Längerem klar, warum wir hier sind, doch falls irgendjemandem Zweifel bleiben, beseitigt er sie nun restlos:

»Tja, so was kommt vor, nicht wahr? Das Problem ist nur, dass es viel zu häufig vorkommt. Das Problem, meine Herren, ist – und das weiß jeder, der halbwegs geradeaus denken kann –, dass sich die Justiz bisweilen irrt. Und wenn die Justiz sich irrt, ist es an uns Bürgern, an ihrer Stelle zu handeln.«

Der Pädophile ist auf dem Stuhl nach unten gerutscht, soweit es ihm seine Fesseln erlauben. Er zittert jetzt so heftig, dass man meinen könnte, er hätte einen epileptischen Anfall. Falls es so ist, wird ihm niemand zu Hilfe kommen, das steht fest.

»Die Geschichte nähert sich ihrem Ende«, verkündet der Dicke, »aber es fehlt noch das letzte Kapitel. Das Kapitel, für das ihr bitte einen Moment in euch geht und euch überlegt, was ihr tun würdet, wenn dieser ekelhafte Hurensohn Hausmeister in eurem Wohngebäude wäre. Dem Wohngebäude, in dem ihr mit euren Töchtern lebt, euren kleinen Schwestern.«

Wieder nimmt er sich Zeit, jedem von uns für eine Sekunde in die Augen zu sehen. Die Luft im Raum wirkt wie elektrisch aufgeladen. Ich sehe mich um. Eine unsichtbare Alchimie hat die Hände der Umstehenden in Fäuste verwandelt.

»Überlegt euch, was ihr dann tun würdet«, wiederholt der Dicke und zieht sich zurück. »Und dann tut es. Tut es, verdammte Scheiße.«

Der Pädophile blickt ins Leere. Ich glaube, er hat sich mit dem abgefunden, was gleich passieren wird. Armer Kerl. Ich versuche mir auszumalen, wie es wäre, mit seiner Krankheit zu leben. Wie reagiert man, wenn man eines Tages feststellt, dass man einen Steifen hat, weil man mit der zehnjährigen Nachbarstochter im Aufzug fährt? Ich will mir nicht einmal vorstellen, welche Schuldgefühle einen dann plagen, wie sehr man vor Scham vergeht. In diesem Moment tritt Suly vor und schlägt dem Gefesselten ins Gesicht.

Der Typ gibt ein schrilles Kreischen von sich, das die anderen Vermummten anzustacheln scheint. Ein zweiter Mann mit Sturmhaube verpasst ihm einen Fausthieb, ein dritter tritt ihn in die Seite. Der Dicke verschränkt die Arme. Weitere Kollegen nähern sich, einige zaghaft, andere ohne jedes Zögern. Ich höre ein »Das ist für meine Tochter« und ein »Eigentlich hättest du noch mehr verdient«. Die gellenden Schreie des Malträtierten folgen nun dicht aufeinander, mischen sich mit dem unverwechselbaren Geräusch von Fingerknöcheln, die auf Fleisch treffen. Der Geruch von Schweiß und Blut durchtränkt die Luft.

Wie gern würde ich den Blick abwenden.

Wie gern würde ich wegrennen.

Jemand schubst mich von hinten.

»Was ist los? Bist du zum Zuschauen gekommen?« Es ist der Dicke. Er versetzt mir einen Stoß mit dem Ellbogen, der mich fast einen Meter nach vorn taumeln lässt. Mein Mund ist staubtrocken.

Die anderen weichen zur Seite. Sie haben den Gefesselten übel zugerichtet: Seine Nase ist gebrochen, seine Lippen sind aufgeplatzt, ein Auge ist zugeschwollen, und er blutet aus mehreren Wunden. Das schrille Kreischen hat aufgehört. Ich mache zögernd einen Schritt auf ihn zu. Die Blicke der Kollegen sind Seile, die mich immer näher ziehen. Ich will gar nichts tun, aber Nichtstun ist keine Option. Dieses Arschloch wollte kleine Kinder vergewaltigen. Dieses Arschloch ist krank. Es wurde bereits nach Strich und Faden verprügelt, was schadet da ein weiterer Fausthieb? Und was ist, wenn ich nicht fest genug zuschlage? Oder einfach zugebe, dass ich ihn nicht schlagen will? Denken die anderen dann, dass ich auch ein Kinderficker bin? Ziehen sie mich dann aus und fesseln mich an den Stuhl? Bin ich dann der Nächste?

Ich bleibe vor dem Stuhl stehen.

Alle starren mich an.

Und dann passiert etwas: Das Gesicht des Malträtierten verändert sich, es ist nicht mehr nur der Schmerz, der es verzerrt. Ein Beben durchläuft seinen Körper, und dann sehe ich es: Braune Bäche mit roten Schlieren tropfen an den Stuhlbeinen hinab. Ein intensiver, schwindelerregender Gestank geht davon aus und erfasst uns alle. Die anderen weichen zurück, bedecken sich Nase und Mund, spucken aus.

Ich betrachte den Mann auf dem Stuhl.

Betrachte die blutige Scheiße, die auf den Boden tropft.

Die alles besudelt.

Und frage:

»Hast du dich eingeschissen?«

Ich wiederhole:

»Hast du dich gerade eingeschissen, du erbärmlicher Wurm?«

Ich sage:

»Hast du etwa die maßlose Frechheit besessen, dich hier, vor meinen Füßen, einzuscheißen?«

Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen. Dicke Rotzfäden hängen von seinen aufgeplatzten Lippen.

Ich ramme ihm meinen Absatz in die Brust. Der Stuhl kippt um, und der Kerl fällt rücklings zu Boden. Ich stürze mich auf ihn, trete ihn in die Rippen, den Bauch, die Arme. Er schafft es nicht, sich auf den Bauch zu drehen, um sich vor mir zu schützen. Ich merke, wie seine Knochen unter der Zehenkappe meines Turnschuhs brechen, aber ich kann nicht aufhören. Diese Hitze. Mein Gott, diese Hitze. Meine Schuhe sind voller Flecken, genau wie meine Hose. Der Kerl hat sich eingeschissen. Ich trample mit meinem ganzen Gewicht auf ihm herum.

Arme packen mich von hinten. Ich winde mich, kann mich nicht mehr bewegen. Ich brülle. Atme. Brülle erneut.

»Es reicht, Kocaj. Es reicht, Kumpel, beruhige dich.«

Schwer atmend stehe ich da.

Ich bin hier. Im Heizungskeller. Zu meinen Füßen liegt ein blutiger Fetzen. Er hat eine psychische Störung. Ich habe ihn umgebracht.

»Hab ich ihn umgebracht?«

»So ein Quatsch, natürlich nicht.«

Es ist Suly, der mit mir spricht. Der mich festhält. Mein Adrenalinspiegel sinkt.

»Du hast ihm höchstens den einen oder anderen Knochen gebrochen und dir dabei die Sneakers versaut.«

Vom anderen Ende des Raums betrachtet mich der Dicke. Mit Elefantenschritten nähert er sich dem Pädophilen. Für einen kurzen Moment glaube ich, dass er ihm auf den Kopf treten wird, aber er beugt sich nur über ihn und sagt:

»Das hier war ein kleiner Schreck, den wir dir eingejagt haben, mehr nicht. Ein kleiner Schreck und zwei Wochen Krankenhaus. Falls dich je wieder die Lust überkommen sollte, Kinder zu fotografieren, erinnere dich an diesen Abend. Falls dir in den Sinn kommen sollte, uns zu verpetzen, erinnere dich an diesen Abend. Erinnere dich jeden einzelnen Tag deines beschissenen Lebens an diesen Abend!«

Der Kerl schweigt, vielleicht liegt er längst im Koma. Dem Dicken könnte es nicht gleichgültiger sein. Er dreht sich zu uns um und befiehlt:

»Schafft diesen Dreckskerl ins Krankenhaus.«

Seltsamerweise glaube ich zunächst, dass er mich meint. Aber nein, zwei Kollegen binden den am Boden Liegenden los und schleifen ihn hinaus. Zwei weitere kippen kanisterweise Ammoniak auf den Boden und die Wände. Die Dämpfe brennen in den Augen.

»Gehen wir.« Suly zieht mich mit sich. »Hier gibt es nichts mehr zu tun.«

Ich nicke. Mein Atem geht immer noch schneller, mein Herz galoppiert. Suly zerrt mich hinter sich her. Mir bleibt nicht verborgen, dass der Dicke mich keine Sekunde aus den Augen lässt.

Die Nacht hat die Stadt fest im Griff. Die Lichter in der Griessmühle leuchten rot wie Eingeweide, und die Musik ist eine winterliche Sturmflut, die uns gnadenlos mit sich reißt. Suly springt in die Luft, dreht den Kopf in meine Richtung, streckt mir die Zunge raus. Er ist komplett zugedröhnt, MDMA, glaube ich. Wenn wir kontrolliert werden, macht er sich vor Angst in die Hose. Aber das ist wohl das Letzte, woran er jetzt denkt. Die roten Lichter explodieren vor unseren Augen. Rot wie Eingeweide. Die Griessmühle ist brechend voll. Körperteile, die nirgends hinzuzugehören scheinen, ein Arm, eine Schulter, ein halbes Gesicht, blonde Haare, ein Lächeln, Zähne. Mein Vater schläft bestimmt. Vielleicht hat er sich die Kanüle rausgerissen, und der Boden füllt sich jetzt gerade mit Blut. Dann bekomme ich ihn nur noch mit Ammoniak sauber.

Die Lichter in der Griessmühle, rot wie Eingeweide. Die Musik eine winterliche Sturmflut. Ich lasse zu, dass sie mich fortreißt. Gnadenlos.

2

Rebecca

Meine Sneakers wirbeln in der Waschmaschine herum. Hoch, ausatmen. Runter, einatmen. Meine Füße baumeln in der Luft. Ich trainiere in der ungeheizten Kammer, in der ich meine Hanteln, Fitnessmatten, abgenutzten Springseile und einen Besenstiel aufbewahre, der mir als Kind als Laserschwert diente. Das Fenster der Kammer geht auf den von Kellertüren und Müllcontainern gesäumten Innenhof hinaus, in dessen Mitte ein kahler, krummer Kastanienbaum aus einem Teppich aus gelblichen Blättern ragt. Es sieht aus, als hätte sich der Boden anlässlich des Herbstes eine Decke übergeworfen.

Ich mache Klimmzüge und starre auf das Spiegelbild meiner Füße im Fenster. Hoch, ausatmen. Runter, einatmen. In diesem Moment durchquert die junge Frau mit dem pistaziengrünen Koffer – diesmal ohne Koffer – den Hof.

Ich lasse die Stange los und lande auf dem Boden. Sie hebt den Kopf und sieht mich, bleibt jedoch kaum eine Sekunde stehen, als ich schwitzend und keuchend mit dem Kopf nicke. Dann setzt sie sich wieder in Bewegung. Ein leichenblasser Morgen erhellt den Hof. Die junge Frau geht mit gesenktem Kopf Richtung Ausgang. Ich folge ihr mit meinem Blick.

Dann höre ich den Schlüssel in der Wohnungstür. Verdammt, Jana kommt pünktlich, und ich habe noch nicht mal geduscht. Ich trete auf den Flur hinaus. Es wird zwei oder drei Grad kälter, sobald Jana die Wohnung betritt.

»Ich habe ihn noch nicht geweckt« ist das Einzige, was ich zu ihr sage.

»Dann mache ich das.« Sie geht an mir vorbei, als hätte sie Angst, sich bei mir eine lästige Krankheit einzufangen.

»Warten Sie kurz, Jana.« Sie dreht sich um. »Das mit gestern tut mir leid.«

Sie seufzt. Ich glaube, sie wartet darauf, dass ich noch etwas hinzufüge, aber mir fällt nichts ein, deswegen halte ich lieber den Mund.

»Tun Sie mir den Gefallen und machen Sie ein Fenster auf. Der Schweißgestank in dieser Kammer ist unerträglich.«

Damit ist die Sache erledigt, hoffentlich. Falls nicht, wird Jana es mich mit Sicherheit wissen lassen. Ich gehe erst einmal duschen.

»Wie hat er geschlafen?«, fragt sie vom anderen Ende der Wohnung.

»Gut«, antworte ich knapp.

Bilder aus der vorigen Nacht blitzen in meinem Kopf auf. Wenn ich sie doch nur vom heißen Wasser der Dusche in den Abfluss spülen lassen könnte. Ich versuche zumindest so zu tun, als würde es funktionieren.

»Guten Morgen, Bruno«, höre ich Jana sagen, während ich mich abtrockne. »Zeit zum Aufstehen.«

»Fick dich, du blöde Schlampe«, antwortet mein Vater. »Vielleicht unterläuft dir ja heute ein Fehler und du verpasst mir eine tödliche Injektion. Dann landest du im Knast.«

»Mir geht’s gut, Bruno. Und Ihnen? Wie haben Sie geschlafen?«

Ich ziehe mich lautlos an und verlasse die Wohnung.

Als ich den Böhmischen Platz zur Hälfte überquert habe, bleibe ich stehen. Dort sitzt die junge Frau mit dem pistaziengrünen Koffer auf der Terrasse des Bellini, des einzigen Cafés, das bei diesen Temperaturen Tische ins Freie stellt. Jetzt ist sie wärmer angezogen: gelber Wollpullover, weite braune Hose, dunkelroter Parka mit passendem Schal. Ich könnte wetten, dass sich diese Farbenpracht in weniger als einem Monat in die schwarze Einheitskluft des Viertels verwandeln wird. Sie sitzt mit übergeschlagenen Beinen vor einer dampfenden Tasse Kaffee, die so groß ist, dass man hundert Meter Lagen darin schwimmen könnte. Auf dem Tisch hat sie ein ganzes Arsenal ausgebreitet: Aschenbecher, Zigarettenpapier, Filter, Pueblo-Tabak, Feuerzeug, einen kleinen Stapel leerer Seiten, ein Mäppchen, aus dem Blei- und Buntstifte ragen. In der Hand hält sie ein Buch, in dem sie gerade etwas unterstrichen hat. Ihr Blick schweift durch die Gegend und trifft auf meinen. Ich wende mich ab und gehe weiter.

»Pssst!«

Ich drehe mich zu ihr um. Eine Wollmütze sitzt auf ihrem halbrasierten Kopf. Sie lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück. Zwischen Zeige- und Mittelfinger balanciert sie eine halb erloschene Zigarette, von der sie nun einen lustlosen Zug nimmt, offenbar reine Pose.

»Guten Morgen, Nachbar.« Ihre Atemwolke vermischt sich mit dem Rauch, den sie beim Sprechen ausstößt.

»Guten Morgen.«

Sie legt das offene Buch auf dem Tisch ab, und ich sehe, dass es Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist, die typische Schullektüre. Vermutlich kommt es auch in Deutschkursen für Ausländer zum Einsatz. Sie nimmt einen Schluck aus ihrer Riesentasse, als hätte sie alle Zeit der Welt. Hat sie wahrscheinlich auch. Oder sie denkt, ich hätte sie.

»Stimmt es, was diese Frau gestern Abend gesagt hat? Dass du Polizist bist?«

Ich nicke langsam.

»Von der Sorte, die Strafzettel ausstellt, oder der, die Bösewichte schnappt?«

Ich zucke mit den Schultern. »Die Bösewichte schnappt, nehme ich mal an.«

»Verstehe.« Sie zieht wieder an ihrer Zigarette, diesmal länger. »Und wie kommt ein Polizist, der Bösewichte schnappt, dazu, jungen Frauen, die abends allein unterwegs sind, Angst einzujagen?«

Ich lege den Kopf in den Nacken. Ganz schön dreist. Wo ich doch lediglich am Gesundbrunnen in die U-Bahn gestiegen und später vom Bus nach Haus gelaufen bin. Die dumme Kuh glaubt wohl, die Straße gehöre ihr allein. Ich habe nichts falsch gemacht.

Laut sage ich: »Entschuldige.« Und dann: »Ich hätte die Straßenseite wechseln sollen.«

»Und warum hast du es nicht getan?«

Mein Atem ahmt ihren nach und bildet eine weiße Wolke vor meinem Mund.

»Ich war sauer wegen einer anderen Sache und hab nicht drauf geachtet, wer vor mir geht.«

Letzteres ist gelogen. Sie weiß es. Noch ein Zug von der Zigarette. Ihre Augen sind kaffeebraun. Undurchdringlich.

»Und warum warst du sauer?« Sie drückt die Zigarette im Aschenbecher aus. »Hat deine Freundin mit dir Schluss gemacht oder so was?«

Ich bin wohl kein besonders guter Schauspieler, denn sie hebt die Augenbrauen, als sie meine Reaktion sieht.

»Jetzt im Ernst?«

»Sie war nicht wirklich meine Freundin. Eher eine Freundin.«

»Ach herrje.« Sie zündet sich die nächste Zigarette an. »Und jetzt ist sie keine Freundin mehr. Also hast du beschlossen: Wenn du deine Wut nicht an ihr auslassen kannst, dann tust du es halt bei mir. Denn es ist ja nicht so, als wärst du völlig unschuldig. Du bist fast eine Ewigkeit schweigend hinter mir hergelaufen. Das kann einem schon einen Schreck einjagen.«

Ein Bild blitzt vor meinem inneren Auge auf: Mein Schuh, wie er gegen den Bauch des Pädophilen prallt. Ich habe auf einen wehrlosen Kerl eingetreten. Womöglich schuldig, aber wehrlos. Zwei Wochen Krankenhaus, ein kleiner Schreck. Ich zwinge mich, das Erste zu sagen, was mir in den Sinn kommt, um die Erinnerung zu verscheuchen. Natürlich ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, auch das Dämlichste:

»Du versaust das Buch.«

Ein Fehler. Sie blickt auf die unterstrichenen Zeilen und schnaubt verächtlich.

»Genau dafür ist es ja meins. Wenn ich bei dir zu Hause anfange, Zeilen in deinen Büchern zu unterstreichen, darfst du mir das gern vorwerfen. Bei meinen eigenen Sachen geht es dich nichts an.«

Schweigen. Sie trinkt einen Schluck von ihrem Kaffee. Dann sieht sie mich an, als würde es sie wundern, dass ich noch nicht weitergegangen bin. So interpretiere ich ihren Blick zumindest.

»Tut mir leid.«

Was Entschuldigungen angeht, steht es jetzt zwei zu null für mich. Sie schneidet eine belustigte Grimasse und schnalzt dann mit der Zunge. »Ich unterstreiche gern Zeilen in Büchern. Dadurch werden sie zu meinen. Manchmal schnappe ich mir irgendein altes Buch und lese, was ich damals unterstrichen habe. Habe ich es unterstrichen, weil es mir gefallen hat oder weil ich es doof fand?« Sie raucht ihre Zigarette mit einem letzten tiefen Lungenzug zu Ende. Ich überlege, wie viele Packungen sie wohl pro Tag konsumiert. »Man lernt einen Menschen ziemlich gut kennen durch das, was er in seinen Büchern unterstreicht. Sogar sich selbst lernt man so besser kennen. Aber du gehörst anscheinend nicht zu den Leuten, die so was machen, stimmt’s, Herr Nachbar?«

Ihr Tonfall und ihre Wortwahl wecken den Eindruck in mir, dass sie unser Gespräch kein bisschen ernst nimmt. Oder vielleicht nur diesen Teil nicht.

»Wenn ich ehrlich bin, nicht«, antworte ich und riskiere dann ein: »Frau Nachbarin.«

»Ich heiße Lucia.« Lu-tschi-a. Italienerin also. Als Lucia merkt, dass ich nicht antworte, schnalzt sie wieder mit der Zunge. »Stellt man sich in Berlin nicht auch vor, wenn einem gerade jemand seinen Namen verraten hat?«

»Doch. Doch, natürlich. Ich heiße Lukas. Lukas Kocaj. Aus dem Erdgeschoss.«

Sie verzieht ein wenig den Mund. Ihre Mimik lässt keinen Zweifel daran, wie unbeeindruckt sie von mir ist. Sie hat ja auch keinen Grund, beeindruckt zu sein. Wahrscheinlich bin ich in ihren Augen einfach nur lächerlich. Ein lächerlicher Deutscher mit mangelhaften Umgangsformen. Ein typischer Deutscher.

»Freut mich, dich kennenzulernen, ›Lukas Lukas Kocaj aus dem Erdgeschoss‹.«

Gleichfalls. Sag gleichfalls, Lucia. Sag irgendwas, bitte.

»Also dann, bis demnächst.«

Ich gehe die Straße entlang davon und bilde mir ein, dass sie mir hinterherblickt, traue mich aber nicht, mich umzudrehen.

Der Abschnitt 54 der Polizeidirektion 5 in Neukölln liegt an der Sonnenallee, gegenüber der Erkstraße, inmitten von arabischen Friseursalons, Cafés, Dönerläden, Teppichgeschäften und Gebrauchtmöbelhändlern. Es heißt, dieser Teil des Viertels würde Damaskus ähneln, aber was weiß ich schon davon? Ich bin kaum je aus Berlin herausgekommen, und wenn doch, dann nur, um Verwandte in Polen zu besuchen. Die Fassade besitzt jenes düstere, halb verkohlte Aussehen von Vorkriegsgebäuden, mit ihren kantigen Dachsimsen und schwärzlichen, Backenzähnen ähnelnden Ecksteinen. Innen könnte der Abschnitt hingegen auch ein Callcenter sein: reihenweise moderne Schreibtische, auf denen sich Akten, unter Volldampf laufende Rechner und Tassen mit abgestandenem Kaffee drängen.

Ich verbringe den Vormittag damit, Polizeiberichte auf meinem Schreibtisch von links nach rechts zu schieben. Im Moment besteht meine einzige Aufgabe darin, Berichte abzutippen, die Datenbank mit Fällen zu füttern, die eigentlich schon vor Monaten hätten abgeschlossen sein sollen, gegen den Bildschirm zu klopfen, wenn sich das Betriebssystem mal wieder aufhängt, und den widerlichen Maschinenkaffee zu trinken. Heute bin ich noch nicht mal dazu in der Lage. Meine Gedanken kehren immer wieder zum Vorabend zurück. Der Moment, als ich dem Pädophilen den ersten Fußtritt in die Brust verpasst habe, flackert über meine Netzhaut, dröhnt in meinem Kopf – seine beiden mageren, haarigen Beine, die vor mir in die Luft ragten.

»Kocaj.«

Mein Herz setzt einen Schlag aus. Ich hebe den Blick. Es ist Suly. Sein Schreibtisch steht gleich neben meinem.

»Was ist?«

»Du störst uns andere bei der Arbeit. Kannst du bitte mal ans Telefon gehen?«

Das Telefon. Das Telefon auf meinem Schreibtisch. Es klingelt, ich habe es nicht mal bemerkt. Auf dem Display leuchten vier entgangene Anrufe von … Scheiße. Es ist die Durchwahl des Polizeirats. Ich nehme den Hörer ab und räuspere mich.

»Kocaj«, schallt die Stimme meines Vorgesetzten aus dem Hörer, noch bevor ich mich melden kann. »Kommen Sie bitte zu mir ins Büro.«

Ich stehe auf und blicke nervös an mir herunter. Weil ich in Zivil bin, gibt es nicht viel, womit ich Staat machen könnte. Schwarze Jeans, Stiefel, Ramones-Shirt. Die Blicke meiner Kollegen folgen mir, oder ich bilde mir zumindest ein, dass sie mir folgen. Mit den Fingerknöcheln klopfe ich an die Tür.

»Herein.«

Ich öffne und bleibe im Türrahmen stehen, als ich sehe, wen ich vor mir habe. Den Anblick des Polizeirats habe ich erwartet. Er ist etwa Mitte vierzig und sitzt mit seinem gepflegten kurzen braunen Bart und seinem makellosen, aber lässigen Karrierepolizistenhemd hinter einem Schreibtisch, der serienmäßig mit fünftausend Euro teurem Laptop und Nespresso-Maschine ausgestattet ist. Was mich in der Tür verharren lässt, ist der zweite Anwesende, der an der Heizung steht und sich den Hintern wärmt.

Obwohl ich noch nie mit ihm gesprochen habe, kenne ich ihn zur Genüge. Die ganze Abteilung kennt ihn. Er heißt Otto Ritter. Im Kollegenkreis wird er »die Kneifzange« genannt, natürlich nur, wenn er nicht dabei ist. Ins Gesicht sagt ihm das niemand, da ist er Ritter, und niemand hätte die Eier, ihn anders zu nennen. Auf seinem kurzen, dicken Körper ruht ein gewaltiger Schädel, kahl bis auf die Matte aus bräunlichem Stroh, die ihm an den Seiten und im Nacken wuchert. Der Schnurrbart unter der platten Nase und den fleischigen roten Wangen glänzt gelblich von all dem Nikotin, das sich im Laufe der Jahre angesammelt hat. Früher war es ja fast schon Pflicht, am Schreibtisch Kette zu rauchen. Dazu abgewetzte Jeans, ein gräuliches Hemd, das mal weiß war und dessen Knöpfe von einer Wampe beinahe gesprengt werden, die vermutlich auf eine strikte Diät aus Bier und Bratwurst zurückzuführen ist. Die sechzig muss er längst überschritten haben, er befindet sich quasi auf der Zielgeraden zur Pensionierung.