9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Brasilien während der Militärdiktatur 1969: Zwei abenteuerlustige Studenten arbeiten auf einem Frachter mit dem Ziel Rio de Janeiro und trampen ins Amazonas-Delta. Sie ziehen durch ein Land mit extremer gesellschaftlicher Ungleichheit, das autoritär regiert wird. Sie lernen die Armut der Unterschichten kennen und treffen mit politischen Oppositionellen zusammen. Die Gesellschaft ist durch zahlreiche Konflikte politisch gespalten. Es geht um die Menschenrechte, die politische und wirtschaftliche Partizipation, die Erhaltung des tropischen Regenwaldes, die Bewahrung des Lebensraums der indigenen Völker und den Schutz der Umwelt. Jede Kritik an den herrschenden Verhältnissen wird jedoch vom Militärregime brutal unterdrückt. Nachdem die Stadtguerilla den Botschafter der USA entführt hat, geraten auch die beiden Studenten in die Fänge der politischen Polizei. Sind heute – mehr als 50 Jahre später – die im Roman anklingenden sozialen und politischen Probleme immer noch relevant? Diese Frage wird in einem Epilog untersucht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

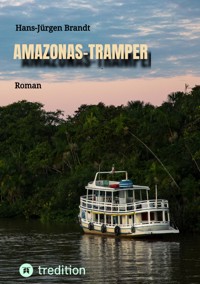

AMAZONAS-TRAMPER

Roman

Über dieses Buch

AMAZONAS-TRAMPER ist ein Abenteuerroman vor dem politischen Hintergrund der Militärdiktatur in Brasilien. Zwei deutsche Studenten lernen 1969 die ärmlichen Lebensbedingungen der Unterschichten, die extreme gesellschaftliche Ungleichheit und die politische Unterdrückung der Opposition durch das Militärregime kennen. Sie erleben eine Gesellschaft im Konflikt um die Wiedererlangung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger, um die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik und um den Schutz der Indigenen und des Amazonasurwaldes. Schließlich bekommen die beiden Studenten selbst die Repression der politischen Polizei zu spüren.

Andererseits werden die beiden Traveler von dem unglaublich vielfältigen Land in den Bann gezogen, von seinen beeindruckenden Sehenswürdigkeiten aus der Kolonialzeit und der Moderne, von unberührten Naturparadiesen und traumhaften Stränden abseits des touristischen Trubels. Die enorme Gastfreundschaft selbst der Ärmsten verzaubert sie. Sie sind fasziniert von der Lebensfreude, der Liebe zur Sambamusik, zum leidenschaftlichen Tanz und zu ausgelassenen Partys, die den meisten Brasilianern im Blut liegen.

Deshalb ist der Roman auch eine Hommage an ein wunderbares Land und liebenswürdige Menschen.

Sind heute – mehr als 50 Jahre später – die im Roman anklingenden sozialen und politischen Probleme immer noch relevant? Dieser Frage wird im Epilog nachgegangen.

Das Buch AMAZONAS-TRAMPER erzählt eine fiktive Geschichte mit realem Hintergrund. Sie basiert auf eigenen Erfahrungen und Tagebucheinträgen des Autors. Die Dialoge, die so ähnlich verlaufen sein könnten, sind selbstverständlich frei erfunden. Die Beschreibungen der Individuen sind keine Porträts lebender Personen. Sollten dennoch Ähnlichkeiten auftauchen, sind diese rein zufällig.

Hans-Jürgen Brandt

AMAZONAS-TRAMPER

Roman

Nach wahren Begebenheiten

Impressum

© 2023 Dr. Hans-Jürgen Brandt

Covergestaltung: Hans-Jürgen Brandt,

Verlag & Druck: tredition GmbH, An der Strusbek 10,

22926 Ahrensburg, Germany

Druck und Distribution im Auftrag des Autors

ISBN Softcover: 978-3-347-81303-8

ISBN Hardcover: 978-3-347-81305-2

ISBN E-Book: 978-3-347-81310-6

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Em memória de Falk:Até sempre, meu amigo

Prof. Dr. FABIAN LINDNER, Prof. Dr. MARTIN DINGES, PETRA BRANDT und FRAUKE GRAU danke ich ganz herzlich für ihre wertvollen Hinweise, die in den Text eingeflossen sind.

DR. HANS-JÜRGEN BRANDT studierte Rechtswissenschaft und Politologie an der Freien Universität Berlin (FU), promovierte am Osteuropa Institut der FU und arbeitete als Richter am Landgericht in Berlin. Anschließend wurde er in Organisationen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit leitenden Funktionen beauftragt. Von 2007 bis 2018 war er als Rechtssoziologe und „Assoziierter Forscher“ am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung eingesetzt und veröffentlichte Bücher und Artikel zu lateinamerikanischen Themen.

Inhalt

Cover

Halbe Titelseite

Titelblatt

Urheberrechte

1. Traumziel Brasilien

2. Rio: „Schönste Stadt der Welt“ mit starken Kontrasten

3. Nach Brasilia per Anhalter mit Hindernissen

4. Futuristische Zukunftsvision, Realität und Repression

5. Schlagloch-Piste zum Amazonas

6. BeléM – Amazonien

7. Salvador und der Candomblé

8. Rio und der Tod des Revolutionsführers

9. Glückliches Entkommen

Epilog

Landkarte Brasilien

Bilderrechtenachweis

Weitere Bücher des Autors

AMAZONAS-TRAMPER

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

1.Traumziel Brasilien

Weitere Bücher des Autors

AMAZONAS-TRAMPER

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

1. Traumziel Brasilien

Vorbereitung in Berlin

„Warum willst du denn ausgerechnet nach Brasilien?“ Carlos kann es nicht fassen. Er ist Lektor für brasilianisches Portugiesisch an der Freien Universität Berlin. Bei ihm habe ich seit einem Semester einen Intensivkurs belegt, als Vorbereitung meiner vielleicht etwas waghalsigen Reise. „Dort herrscht eine krasse soziale Ungleichheit. Die Favelas mit ihren baufälligen Rohbauhütten liegen nur etwas mehr als einen Steinwurf von den Bürotürmen und Villen der kleinen Oberschicht entfernt. Eine brutale Militärdiktatur unterdrückt die Oppositionellen, die verhaftet, gefoltert und in Gefängnisse gesperrt werden, wenn sie nicht schon vorher von illegalen ‚Todesschwadronen‘ erschossen worden sind. Ich selbst kann in mein Heimatland nicht zurückkehren, es wäre Selbstmord“, sagt Carlos. „Und da willst du hin?“

„Vielleicht kann ich es dir erklären. Es gibt drei Beweggründe, die mich seit langem beschäftigen:

1. Schon seit meiner Kindheit habe ich den Traum, nach Brasilien zu reisen. Inspiriert hat mich als 12-jähriger Junge ein Abenteuerroman über eine Familie, die Anfang des 20. Jahrhunderts dorthin ausgewandert ist und in Blumenau, im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina, eine Parzelle urbar und einen Bauernhof aufbauen wollte, allen Widrigkeiten zum Trotz. Seitdem habe ich in meiner Fantasie und mit dem Finger im Atlas Brasilien und den Amazonasurwald ‚bereist‘. Das war natürlich purer Exotismus. Nach wie vor reizt mich jedoch das Abenteuer, Menschen aus südamerikanischen Kulturen zu begegnen, die am Rande der Zivilisation leben, die täglich mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die wir uns in unserer relativ gesicherten sozialen Marktwirtschaft überhaupt nicht vorstellen können. Neben den Lebensbedingungen interessieren mich die kulturellen Identitäten. Von welchen Normen und Werten werden die Lebenseinstellungen der Menschen geprägt?

2. Ferner interessiert mich, welche Folgen die Transamazônica für das Urwaldgebiet hat. Die Fernstraße befindet sich – wie du weißt – gerade in der Planungsphase und soll den Regenwald auf einer Strecke von über 4.000 km von der Atlantikküste bis Peru durchschneiden. Vorbild ist die Trasse Brasilia – Belém, die vor neun Jahren fertiggestellt wurde. Diese Straße und die damit verbundenen Chancen und Gefahren würde ich gerne kennenlernen. Die Militärregierung hat verkündet, dass diese Verkehrsverbindungen Amazonien den wirtschaftlichen Fortschritt bringen sollen. Doch der Regenwald ist ja nicht unbewohnt. Dort leben Naturvölker mit jeweils eigener Kultur. Das kann man in dem Buch ‚Traurige Tropen‘ von Lévi-Strauss nachlesen. Das Buch hat mich sehr beeindruckt. Es vermittelt einen Einblick in die Lebenswelt der indigenen Völker. Ich befürchte nun, dass die neuen Straßen – dazu gehört auch die Naturpiste durch den Amazonasdschungel von Brasilia nach Belém – den Lebensraum dieser Völker bedroht und zu einem Raubbau an den Naturressourcen des Regenwaldes führen wird.

3. Und schließlich: Ich bin ganz deiner Meinung, Carlos! In Brasilien ist die Demokratie von den Militärs abgeschafft worden. Dennoch reizt es mich, Einblicke in die gesellschaftliche Realität der Brasilianerinnen und Brasilianer zu gewinnen. Ich studiere Jura und zu diesem Fachgebiet gehören das Staatsrecht und die Menschenrechte. Ich möchte gerne wissen, welche Grundrechte den Menschen noch geblieben sind und ob es möglich ist, von Deutschland aus die Opposition bei ihrem Kampf für die Wiederherstellung der Demokratie und des Rechtsstaates zu unterstützen. Vielleicht kann ich nach meinem Studium in einer entwicklungspolitischen Organisation dazu beitragen?“

Carlos sah mich skeptisch an. Mein Ziel war für einen Juristen, der sich im Studium nahezu ausschließlich mit dem deutschem Recht zu beschäftigen hat, eher illusorisch, also ein frommer Wunsch. Doch was ich damals nicht wissen konnte: Mein späterer Berufsweg hat mich genau dorthin geführt. Mein Ansatz, über den ich damals schon nachgedacht hatte, war, wie einheimische Organisationen, die für die Durchsetzung der Verfassungsnormen kämpfen, unterstützt werden können. Denn oft werden die Verfassungsgrundsätze nur als Ziele staatlicher Politik verstanden, nicht aber als unmittelbar einklagbares Recht der Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Kann das Recht auch als Instrument des politischen Wandels genutzt werden, fragte ich mich. Dieser Gedanke erschien mir geradezu revolutionär.

Außerdem – das musste ich Carlos nicht erklären, denn das galt als selbstverständlich – identifizierten wir uns 1968/69 in linken Studentenkreisen mit unterdrückten Völkern und ihren Freiheitsbewegungen. Auf allen Demos wurde der Slogan „Hoch die internationale Solidarität!“ skandiert. Damit waren – ganz großzügig – unterschiedslos alle unterdrückten Völker gemeint, auch wenn diese davon keinen blassen Schimmer hatten, sie also davon auch nicht profitieren konnten. Die Losung war wohl eher eine Bestätigung des eigenen „revolutionären“ Bewusstseins, ganz ohne Risiko. Aber ohne Ironie: Wir erkannten einen Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftssystem in den kapitalistischen Industriestaaten und den Ausbeutungsverhältnissen in der Dritten Welt. Wir hatten 1969 das gerade erschienene Buch von André Gunder Frank „Kapitalismus und Unterentwicklung in Lateinamerika“ diskutiert. Die darin entwickelte Dependenztheorie fanden wir überzeugend. Danach gab es zwischen den Industrie-„Metropolen“ und den Entwicklungsländern in der „Peripherie“ Abhängigkeiten, die die Unterentwicklung in Lateinamerika zementierten und die uns in den Industriestaaten eine Mitverantwortung für die dortige Situation gab.

Meine Beweggründe konnten jedoch Carlos Bedenken nicht ausräumen. Aus seiner Sicht war eine solche Reise nur angeraten, wenn man sich auf rein touristische Ziele beschränkte und sich aus allen sozialen und politischen Fragestellungen heraushielt. Das war jedoch nicht in meinem Interesse. In meiner damals blauäugigen Vorstellung wurden alle potentiellen Gefahren, auch was das Reisen mit wenig Geld und dem Leben „auf der Straße“ in einem armen Land anbelangt, ausgeblendet. Dennoch wünschte mir Carlos am Ende des Sommersemesters 1969 eine gute Zeit in Brasilien und gab mir die Adresse der Eltern eines Kollegen mit, des Soziologen João Morgenthaler. Das ältere Paar wohnte in Rio im Stadtteil Ipanema und würde mich sicherlich mit ihrem Sohn in Kontakt bringen. João sei ein sympathischer Typ und ein kritischer Geist, der die politische Situation sehr gut einordnen könne.

An Bord: Im Sturm nach Süden

Die Neuharlingersiel, ein Stückgut-Frachter unter der Flagge der brasilianischen Aliança-Reederei, kämpfte sich durch die Biskaya nach Südwesten Richtung Südamerika bei Windstärke 10. Das war zwar noch kein Orkan aber ein Sturm gewaltiger Kraft, der an Land Dächer abdecken und Bäume entwurzeln konnte. Wenn der Bug des 160 Meter langen Rumpfes in die haushohen Wellenberge eintauchte, schossen enorme Brecher über das Vorschiff und klatschten rd. 20 Meter über dem Meeresspiegel an die Außenfenster der Teeküche – der Pantry – auf dem dritten Deck des Mittelaufbaus, wo ich als Messeboy arbeitete. Durch die Fenster war draußen nichts mehr zu erkennen, nur noch die Gischt der zerstäubenden Wassermassen. Selbst das Vordeck war nur in den Augenblicken zu sehen, in denen der Sturm für einen Moment abflaute. Der 20 Meter breite Rumpf des Frachters schlingerte mit schwerfälligen Bewegungen hin und her. Das Schiff rollte nach Steuerbord in ein Wellental der aufgewühlten See, bevor es wieder nach Backbord und mit großer Wucht in die nächste Monsterwelle geschoben wurde. Manchmal prallten die 12 Meter hohen Brecher gegeneinander, schoben sich zu einer schaumgekrönten Wasserspitze zusammen, knallten gegen das Deck und hüllten das Schiff in eine Gischtwolke ein.

Abbildung 1: MS Neuharlingersiel

Und der Sturm nahm beständig zu. Zwar hatte der See-Wetterbericht ihn vorhergesagt, er konnte aber nicht umfahren werden, deshalb ging es jetzt mittendurch. Das Stampfen der Kolben des gewaltigen Borsig-Fiat-Schiffsdieselmotors, der mit neun Zylindern die enorme Schubkraft von 10.000 PS entwickelte, verursachte eine Vibration des Bodens, die überall auf dem Schiff zu spüren war. Der Kapitän ließ die Maschine jetzt „Halbe-Kraft-Voraus“ laufen, um die Wucht der Brecher abzuschwächen. Dadurch wurde die Schiffsgeschwindigkeit gedrosselt. Mit weniger als 10 Knoten machten wir kaum noch Fahrt.

Trotz aller Vorsorgemaßnahmen war die Crew besorgt. Auf dem Vordeck hatte der Frachter einen riesigen, schweren Schwimmkran geladen, der nach Rio transportiert werden sollte. Er war mit gewaltigen stählernen Trossen gesichert. Gleichwohl fürchtete die Mannschaft, dass die Befestigungen nicht hielten und dass der Kran bei einer extremen Rollbewegung über Bord gehen könnte. Das hätte an Deck einen schweren Schaden angerichtet.

Ursprünglich hatte ich gedacht, dass die Crew für die Dauer des orkanartigen Sturms eine Arbeitspause einlegen würde, doch weit gefehlt. „Stell Dich nicht so an, du Landratte“, blaffte mich Kelly, der Steward, an.

Mein Boss war ein 1,80 m großer blonder Kerl. Seine braunen lockigen Haare hatte er mit Brisk-Creme in Form gebracht und nach hinten zurückgekämmt. Als Steward war ihm von der Reederei aufgetragen worden, sich gepflegt zu kleiden. Deshalb erschien er immer zum Dienst in einem tadellos gebügelten weißen Hemd, schwarzer Hose und mit auf Hochglanz polierten schwarzen Schuhen. Bereits bei unserem ersten Zusammentreffen hatte er mir unmissverständlich klar gemacht, wer der Herr und wer der Knecht war.

„Selbstverständlich wird hier gearbeitet, egal was für ein Schiet-Wetter draußen ist. Wasch gefälligst das Frühstücksgeschirr aus dem Speisesaal ab, wie es deine Aufgabe ist!“, befahl der Boss. Bei den schwerfälligen, kräftigen Bewegungen des großen Schiffes in alle vier Richtungen konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. Deshalb schnallte mich Kelly mit einem Ledergurt, an dessen Enden Karabinerhaken befestigt waren, an der Metallspüle fest. Breitbeinig versuchte ich beim Geschirrspülen im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn ich jedoch die abgetrockneten Teller in den „Schapps“ genannten Schränken einsortieren und die Gläser und Tassen in den hölzernen Aufhängungen über mir verstauen wollte, musste ich mich abschnallen. Dann wurde es bei dem achterbahnähnlichen Schlingern gefährlich. Schließlich hatte mir Kelly eingeschärft, dass nichts kaputtgehen durfte.

Mir war speiübel. „Wenn Dir schlecht wird, dann schau aus dem Fenster und fixiere den Horizont, das hilft“, meinte Kelly. Doch der Horizont war in der fliegenden Gischt nicht mehr zu sehen.

Abbildung 2: Oberes Brückendeck

Die Pantry lag auf dem Oberen Brückendeck, direkt unter der Kommandobrücke. Hier befanden sich auch die Kabinen der Offiziere und die Offiziersmesse, zu der ein Speisesaal und ein „Rauchsalon“ mit Bibliothek gehörten, sowie vier luxuriöse Kabinen für Passagiere. Die Möblierung dieses Oberdecks war in edlem Mahagoni gehalten und strahlte eine maritime Eleganz aus. Dieses Deck durfte niemand der übrigen Mannschaft betreten.

Um 12 Uhr musste ich im Speisesaal der Offiziersmesse den Mittagstisch decken. Erwartet wurden i.d.R. der Kapitän, die Offiziere – soweit sie keinen Wachdienst hatten – und der „Chief Engineer“, genannt Chief. Er war für die Technik im riesigen, mehrere Stockwerke hohen Maschinenraum verantwortlich. Schließlich musste ich unseren einzigen Passagier an Bord bedienen: Mathieu, einen französischen Studenten.

Während mir der Seegang den Magen zugeschnürt hatte, bot der Smutje das Beste an, was die Küche zu bieten hatte. Auch die übrige Mannschaft kam in diesen Genuss, d.h. der Maat mit seiner 20-köpfigen Crew aus Latinos, Philippinos, Portugiesen und einigen wenigen deutschen Matrosen. Sie speisten in ihrer eigenen Messe, die auf einem unteren Deck lag.

Heute gab es als Hauptspeise Seezunge mit einer Sauce aus Meeresfrüchten. Mit Ausnahme des Passagiers, dem der Appetit vergangen war, langten die Offiziere – in Abwesenheit des Kapitäns, der den Wachdienst übernommen hatte – kräftig zu. Auch der Weißwein zum Fisch wurde nicht abgelehnt, im Gegenteil.

Anschließend hatte ich dem Kapitän das Mittagessen auf der Brücke zu servieren. Dazu musste ich einen Balanceakt vollbringen. In der einen Hand das Tablett mit dem Fischgericht, der Serviette und dem Besteck, mit der anderen Hand das Geländer umklammernd, versuchte ich die steile und enge Stiege zur Kommandobrücke auf dem obersten Deck des Mittelaufbaus hochzusteigen. Bei den rollenden Bewegungen des Frachters führte der sog. „Niedergang“ mal steil – gefühlt senkrecht – nach oben, ging aber gleich wieder in eine flache Steigung über, die beinahe waagerecht erschien. Für einen Zirkus-Jongleur wäre das kein Problem gewesen, obwohl er sicherlich seekrank geworden wäre. Mir rutschte jedoch in der Mitte der Treppe die Seezunge vom Teller auf die Stufen. Notdürftig schob ich das jetzt nicht mehr ganz so leckere Gericht wieder auf das Tablett und kehrte zu Kelly in die Pantry zurück. „Wir brauchen aus der Küche eine neue Seezunge, die hier ist mir vom Teller gerutscht“, sagte ich kleinlaut. „Du Dösbaddel! Pass‘ gefälligst besser auf“! Mit diesen Worten schob Kelly die Seezunge auf einem neuen Teller zusammen, goss Soße mit Meeresfrüchten darüber, sodass die Bruchstellen des Fischs nicht mehr zu sehen waren, garnierte noch alles mit Rohkost und Salat, gab mir einen Tritt in den Hintern und schickte mich wieder nach oben. Diesmal war ich vorsichtiger, blieb bei den stärksten Neigungen und Steigungen stehen und erreichte schließlich die Brücke, wo der Kapitän auf die tosende See starrte. Aus den Fenstern war jedoch wegen der fliegenden Gischt nichts zu sehen, außer durch die „Klarsichtscheibe“, eine kreisrunde, rotierende Glasscheibe, an der das Wasser nicht haften blieb, und vor der nun der Steuermann versuchte, Ausschau zu halten. Alle paar Minuten betätigte er das Nebelhorn, den Typhon, um die Besatzungen von in der Nähe befindlichen Schiffen, die kein Radargerät hatten, mit ohrenbetäubendem Tonsignal vor uns zu warnen.

Nach einer gefühlten Ewigkeit ließ der Sturm nach, das Meer wurde glatter, dennoch schaukelte das Schiff immer noch beträchtlich. Aber die Gefahr war zum Glück vorbei. Der Schwimmkran war an Bord geblieben, das alltägliche Bordleben nahm seinen Lauf. Außer meiner Arbeit in der Pantry musste ich die Kabine des Passagiers reinigen, dessen Bett machen, die Teppichböden im Salon saugen und in den Korridoren den PVC-Boden feucht aufwischen. Wenn das erledigt war, ging es ans Messingputzen. Es ist unglaublich, wieviel Messing es auf dem oberen Deck gab: Türbeschläge, Wasserhähne, Einfassungen von Bullaugen und Fenstern, Fenstergriffe etc. Alles war mit Poliermitteln und Tüchern zu wienern. Das Ergebnis wurde später von Kelly kontrolliert, der immer irgendwelche Beanstandungen hatte. Es war eine routinierte Prozedur, die das Herrschaftsverhältnis manifestierte und mich demütigen sollte.

Um 15 Uhr musste ich Kaffee und Tee vorbereiten, dann hatte ich bis 17:30 Uhr frei, danach waren die Tische für das Abendessen zu decken. Serviert wurde schließlich das Dinner allein von Kelly, dem Steward. Ich war lediglich sein Assistent. Nach dem Abräumen und Abwaschen war für mich um 19 Uhr endlich Feierabend.

Mit Mathieu, unserem Passagier an Bord, freundete ich mich an. Er war wie ich 24 Jahre alt und studierte Volkswirtschaft in Paris. Sein schütteres lockiges Haar ließ auf eine früh bevorstehende Glatze schließen. Er stammte aus einer reichen Industriellenfamilie, die in einem Stadtpalais im Quartier Latin in Paris wohnte. Seine Eltern hatten ihm das Schiffsticket nach Brasilien geschenkt. Sympathisch machte ihn, dass er keinen Dünkel hatte und sich als politisch interessiert und engagiert entpuppte. An der Studentenrevolte in Paris 1968, in der gegen die Arbeitslosigkeit, die kapitalistische Konsumgesellschaft und gegen den Vietnamkrieg protestiert und eine Demokratisierung der Gesellschaft gefordert wurde, hatte er sich aktiv beteiligt. Sogar seine Mutter – erzählte er – sei auf den Barrikaden gewesen, obwohl ihr Ehemann in der französischen Wirtschaft und in der Pariser Gesellschaft einen großen Namen hatte. Typische Salon-Kommunisten, dachte ich, die den Sozialismus nur so lange schick finden, solange ihre wirtschaftlichen Privilegien nicht bedroht werden. Die Widersprüche haben Mathieu und ich aus Taktgefühl nicht weiter vertieft.

„Wie bist du denn auf dieses Schiff gekommen?“, fragte er.

„Oh, ich bin nicht allein. Da ist noch mein Freund Falk, der wie ich Jura in Berlin studiert. Wir sind als sog. ‚Rüber-Arbeiter‘ hier.“ Für den Begriff fand ich kein französisches Wort, musste ihn also umschreiben. „Wir arbeiten an Bord ohne Vertrag und ohne Bezahlung, dafür werden wir bis Rio kostenlos mitgenommen und verpflegt. Auf deutschen Schiffen ist das selbstverständlich nicht zulässig. Das verbietet das Arbeitsrecht, das einen Vertrag mit geregeltem Gehalt vorsieht. Außerdem muss man eine vierzehntägige Ausbildung als ‚Deckshand‘ in allen Seenotfragen abgeschlossen haben. Das alles kam für uns nicht infrage Deshalb haben wir auf einem Schiff unter ausländischer Flagge angeheuert, für das diese Einschränkungen nicht gelten.“

„Das ist ja irre, ich wusste überhaupt nicht, dass es diese Option gibt.“

„Früher war das nicht ungewöhnlich. Ich hatte in alten Büchern dar- über gelesen. Weil ich aus Stolz meine Eltern nicht fragen wollte, ob sie mir die Passage finanzieren würden, habe ich versucht, auf eigene Faust und Kosten nach Brasilien zu gelangen. Ich bin von Berlin nach Hamburg getrampt, habe in der Jugendherberge übernachtet und bin eine Woche lang jeden Tag von einer Reederei zur anderen gezogen, immer mit negativem Ergebnis und immer frustrierter. Beinahe hätte ich aufgegeben. Schließlich gab mir jemand den Tipp, es bei der Bugsier- und Schuchmann-Reederei zu versuchen. Dort traf ich auf einen Bürovorsteher, der – für mich ganz überraschend – Verständnis für meinen abenteuerlichen Wunsch aufbrachte, gratis nach Südamerika zu reisen. Er erzählte, dass die Reederei den Frachter Neuharlingersiel an die brasilianische Aliança verchartert habe. Das Schiff würde gerade im Hafen für eine Fahrt nach Südamerika beladen. Ich solle mich doch dort beim Ersten Offizier vorstellen, der könne dann nach Rücksprache mit dem Kapitän frei entscheiden. Aufgeregt stürmte ich durch den alten Elbtunnel in den weitläufigen Hafen mit seinen vielen Piers. Einlasskontrollen gab es (noch) nicht. Der Kai, an dem das Schiff lag, war jedoch schwer zu finden. Auf dem Gelände traf ich nur selten Fußgänger, die ich fragen konnte. Nachdem ich stundenlang durch das Hafengebiet geirrt war, fand ich endlich die Neuharlingersiel, lief die Gangway hoch und ließ mich von einem Matrosen, der Bordwache hatte, zum Ersten Offizier bringen. Auf der Kommandobrücke, dem obersten Deck des Schiffes – das bestückt war mit zahlreichen nautischen Geräten – musterte mich ein blonder, blauäugiger Hüne: der Erste Offizier Petersen. Er strahlte eine Aura respekteinflößender Autorität aus. Mit seiner sonoren Stimme, in der ein Hamburger Akzent mitschwang, befragte er mich eingehend nach meiner Herkunft, meinen Zielen und Beweggründen. Schließlich sagte er: ‚Es gibt schon einen Rüber-Arbeiter an Bord, einen portugiesischen Studenten. Aber es sind noch zwei weitere Plätze frei, einen für einen Messeboy, der die Aufgabe hat, den Steward bei der Bedienung der Offiziere und Passagiere zu unterstützen. Er muss im Offizierskasino die Tische decken, Geschirr abspülen und die Kabinen der Passagiere reinigen. Die andere Aufgabe besteht darin, auf den Decks den sich immer wieder bildenden Rost zu entfernen und diese Stellen mit Rostschutzmittel zu streichen.“ – Ich war mir nicht sicher, ob Mathieu das alles interessierte, doch er forderte mich auf, weiterzuerzählen.

„Mein Herz machte einen Sprung“, fuhr ich fort, „ich war außer mir vor Freude und konnte zuerst kein Wort über die Lippen bringen. Die zur Wahl gestellten Aufgaben waren für mich keine echten Alternativen. Die Stelle als Messeboy erschien mir erheblich attraktiver und ich nahm sie sofort an. ‚Könnte ein Freund die andere Aufgabe übernehmen?‘, fragte ich schüchtern den Hünen Petersen. ‚Das geht in Ordnung, aber er muss sich ebenfalls vorstellen und dafür tauglich sein. Die Entscheidung treffe ich allein, sie kann auch negativ ausfallen. Außerdem müsste er in drei Tagen an Bord sein, weil es dann ‚Leinen los‘ heißt.“

„Ich konnte mein Glück kaum fassen“, fuhr ich meinen Bericht an Mathieu fort. „An Land rief ich Falk an, der von der Vorstellung, mit mir nach Brasilien zu reisen, begeistert war. Allerdings war die Zeit für alle erforderlichen Vorbereitungen, zu denen auch die notwendigen Impfungen gehörten, sehr knapp. Ein Visum zur Einreise nach Brasilien brauchten wir als Crew-Mitglieder zum Glück nicht.“

„Wenn ich von einer solchen Möglichkeit gewusst hätte“, sage Mathieu, „dann hätte ich das auch probiert, anstatt diese langweilige Überfahrt in einer Luxuskabine zu buchen, die mich sofort als Sohn reicher Eltern ausweist. Doch wie ging es mit euch weiter?“

„Drei Tage später meldete sich Falk an Bord. Nach eingehender Befragung durch den Ersten Offizier wurde auch er angeheuert. ‚Gearbeitet wird jeden Tag 8 Stunden, auch sonntags. Der Messeboy fängt um 7 Uhr an, alle anderen um 8 Uhr‘. Der Dritte Offizier zeigte uns unsere Kammer auf dem Oberdeck, wo auch das Offizierskasino lag. Auf einer der beiden Kojen hatte sich jedoch bereits José, der portugiesische Student, breit gemacht. Er protestierte schwach, als der Offizier ihm eröffnete, dass diese Kammer für uns vorgesehen war, weil ich in der Pantry zu arbeiten hätte. Josés Widerrede verfing nicht. Der Offizier ließ den Maat rufen, der den leise vor sich hin schimpfenden José ein Deck tiefer in einer freien Koje bei den Matrosen unterbringen ließ.“

„Dann,“ setzte ich das Gespräch mit Mathieu fort, „ging es los nach Rotterdam, wo du als Passagier zu uns an Bord gekommen bist.“

„Ich habe Falk noch gar nicht gesehen. Was macht der denn den ganzen Tag?“

„Der ist dir noch nicht zu Gesicht gekommen, weil Mannschaftsmitglieder unsere ‚Belle Etage‘ nicht betreten dürfen. Er ist bei jedem Wetter draußen, mit einem Hammer in der Hand, mit dem er Rostbeulen, die sich überall an der Reling und den metallenen Aufbauten unter der Farbe gebildet haben, aufklopfen muss. Anschließend werden die freien Flächen mit einem Rostschutzmittel und schließlich mit Farbe gestrichen“.

„Klingt nicht sehr aufregend.“

„Das kommt darauf an. Nachdem sich José, der dieselben Aufgaben verrichten muss wie Falk, einen schlechten Scherz erlaubt hat, ist die Tätigkeit der beiden manchmal riskant. José hatte in der Mannschaftsmesse einen – wie er meinte – lustigen Einfall. Er erklärte den Matrosen: ‚Ihr seid ja hier die Arbeiter. Ich bin aber der Überarbeiter‘. Womit er meinte, dass er an Bord auf der Strecke ‚über‘ den Atlantik arbeitet. – ‚Oh, die feinen Herren Studenten sind etwas Besseres!‘, war die Antwort. Seitdem müssen José und Falk auch Rost an den ‚Bäumen‘, d.h. den Masten der Ladekräne, klopfen. Mit einem Klettergeschirr, wie es von Bergsteigern benutzt wird, werden sie auf die hohen Masten geschickt, immer einen der beiden Karabinerhaken zur Sicherung in einer Leitersprosse festgeklinkt. Den Hammer haben sie mit einer Schnur am Handgelenk befestigt, damit er nicht an Deck fallen und Schaden anrichten kann. Im Seegang schwanken die Bäume mehrere Meter nach beiden Seiten. Man darf dabei keine Angst haben. Sonst klammert man sich krampfhaft fest, was kräftezehrend ist. Im müden Zustand wird man dann leicht unvorsichtig und geht Risiken ein, die lebensgefährlich sein können. Die waghalsige Tätigkeit in schwindelerregender Höhe ist nichts für schwache Nerven und Menschen mit empfindlichem Magen.“

„Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, Falk und du?“, fragte Mathieu.

„Das war 1968 in einem Seminar an der juristischen Fakultät der Freien Universität in Berlin. Falk ist ein cooler, sportlicher Typ, blonde lockige Haare. Er ist immer für einen Spaß zu haben. Die rechtswissenschaftlichen Vorlesungen rissen uns aber nicht vom Hocker. In dem politisierten akademischen Umfeld der FU Berlin interessierten uns vielmehr Vorlesungen am Otto-Suhr-Institut über politische Theorie, darunter ‚Unterentwicklung und Kapitalismus‘ oder die Interpretation des Werks ‚Das Kapital‘ von Karl Marx.“

Heute, fünfzig Jahre später, erscheint mir im Rückblick diese Interessenlage erklärungsbedürftig: Wie viele unserer Kommilitonen, waren wir damals davon überzeugt, dass das Studium der Texte von Karl Marx der Schlüssel zum Verständnis der ökonomischen und politischen Zusammenhänge der Welt ist. Warum? Weil das marxistische Ideal darauf ausgerichtet ist, weltweit die Armut und die Unterdrückung von Menschen zu bekämpfen. Überall sollten die Menschenrechte verwirklicht und die soziale Gerechtigkeit angestrebt werden. Im letzten Stadium des demokratischen Sozialismus – so die Wunschvorstellung – gibt es dann keine Herrschaft mehr von Menschen über Menschen, sondern nur von Menschen über Sachen. Es ist ein Ideal, das nirgendwo in der Welt verwirklicht worden ist, erst recht nicht in der leninistisch-stalinistischen Sowjetunion und ihren Vasallenstaaten. Wir suchten in den Schriften eine Orientierung und einen Kompass für konkretes Verhalten. „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“, dachten wir, und das war eine Theorie, die von Marx und Engels geprägt war. Ein Beispiel für diese Debatten sind meine nächtelangen Diskussionen mit Falk über die Weggabelung der Philosophie gewesen: d.h. über den Idealismus und den Materialismus. Nach der materialistischen Philosophie, die die Basis der Ideen von Karl Marx ist, bestimmt die Materie – das ‚Sein‘ – das Bewusstsein. Es kommt also bei wichtigen Entscheidungen, z.B. bei der Berufswahl, darauf an, dass man sich nicht dauerhaft in ein Umfeld stellt, das negative Auswirkungen auf unsere Gedanken und Gefühle hat. Adorno brachte das auf den Punkt: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen". An der Freien Universität in Berlin – der FU – konnte man 1968/69 einer Diskussion über solche Themen nicht aus dem Weg gehen.

„Im Übrigen“ – fuhr ich im Gespräch mit Mathieu schmunzelnd fort – „interessierten uns wilde Partys und ab und zu rauchten wir einen Joint zur ‚Erweiterung des Bewusstseins‘. Und jetzt steht unser gemeinsames Abenteuer ‚Brasilien‘ an“.

„Vielleicht könnten wir ein stückweit zusammen reisen?“, fragte Mathieu, „ich habe noch keine konkreten Reisepläne. Lass uns doch mit Falk darüber reden!“

Zu diesem Gespräch kam es kurz darauf in der Kabine, die ich mit Falk teilte. Zu dem Gedankenaustausch luden wir auch José ein. Hatten wir gemeinsame Ziele? Zu José, einem schmächtigen, etwa 1,70 m großen, 24 Jahre jungen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, hatten wir bisher keinen richtigen Kontakt gefunden. Er stammte aus der ehemaligen portugiesischen Kolonie Mozambique und studierte seit drei Jahren an irgendeiner deutschen Uni irgendetwas. Deshalb beherrschte er die deutsche Sprache nahezu perfekt. Er war ein wortkarger Typ und sprach selbst dann nicht gerne von sich, wenn man sich für ihn interessierte und ihm Fragen stellte. In Brasilien wollte er Familienangehörige besuchen, die in Fortaleza, der Hafenstadt an der nordöstlichen Atlantikküste, lebten. Mathieu dagegen hatte sich kaum Gedanken über seine Reiseziele gemacht. Er war ein typischer Sponti, der sich gerne treiben ließ. Die Hauptstadt Brasilia wollte jeder von uns besuchen. Sie war zwischen 1957 und 1964 auf der Basis der Entwürfe des berühmten Architekten Oscar Niemeyer im futuristischen Stil gebaut worden, mitten in der Ödnis, 930 km vom früheren Regierungssitz in Rio de Janeiro entfernt. Unser Amazonasprojekt fanden auch José und Mathieu reizvoll. Mit Mathieu als Reisepartner war ich deshalb einverstanden, weil er für mich ein interessanter linksliberaler und polyglotter Gesprächspartner war. José haben Falk und ich vor allem deshalb akzeptiert, weil Portugiesisch seine Muttersprache war, meine Sprachkenntnisse dagegen noch holprig waren, während sich Falk nur in Englisch und leidlich auf Französisch verständlich machen konnte. José konnte uns deshalb eine große Hilfe sein. Die Details unserer gemeinsamen Reise wollten wir in Rio klären.

In meiner Freizeit genoss ich den Blick auf die endlose Weite des Meeres. Mein liebster Platz war an der Bugspitze des Schiffs. Ich setzte mich an die Bordkante, die Brust hinter der vordersten Relingsstütze und die Beine rechts und links über dem Abgrund. Unter mir durchpflügte der Bug mit weiß schäumender Welle den dunkelblauen Ozean. Im Rhythmus der etwa 150 Meter langen Atlantikdünung hob sich mein Aussichtsplatz wie ein Fahrstuhl mit Fernblick in die Höhe, um sogleich wieder mit dem Wellental nach unten zu schießen. Fasziniert beobachtete ich Schwärme von fliegenden Fischen, die immer wieder vor der Bugwelle auftauchten, sich schneller als die Schiffsgeschwindigkeit von 18 Knoten aus dem kristallklaren Wasser erhoben und mit ihren flügelähnlichen Flossen über die Wellen segelten, bis sie wieder in den Fluten verschwanden. Auch Gruppen von Delfinen schwammen spielerisch neben dem Bug des Schiffes her, schossen dann gemeinsam, an ein Ballett erinnernd, aus dem Wasser, um gleich wieder in die Wellen einzutauchen.

Angst hatten Falk und ich vor der Äquatortaufe. Von diesem brutalen und erniedrigenden Ritual, das Seeleute mit Besatzungsmitgliedern veranstalten, die zum ersten Mal den Äquator überqueren, hatten wir allerlei Schauergeschichten gehört, z.B. dass die „Täuflinge“, nur mit der Badehose bekleidet, sich mit Öl oder stinkenden Flüssigkeiten einreiben müssen und dann von einem als Neptun verkleideten Matrosen zur Belustigung der Crew mit dem Wasserschlauch gereinigt werden, bevor die Veranstaltung schließlich in einem allgemeinen Besäufnis enden würde. Doch zu unserem Glück wurden wir von dieser Tortur verschont. Vielleicht hatte man das schlicht vergessen? Vielleicht war diese Praxis aber auch auf Handelsschiffen nicht mehr üblich.

Abends genoss ich das atemberaubende Farbenschauspiel der Sonnenuntergänge, vom strahlenden Sonnenschein mit blauem Himmel zu einem gelb-orange gefärbten, dann roten und schließlich violettem bis dunkelblauem Firmament.

Im Übrigen war das Bordleben monoton. Die Crew versuchte die Freizeit mit Alkohol aufzupeppen: unerschöpfliche Vorräte an Bier, Wein, Whiskey und anderen hochprozentigen Getränken standen allen zu zollfreien Einkaufspreisen zur Verfügung und wurden von Kelly in der Pantry und über die Mannschaftsmesse verkauft.

Auf den Sonnendecks standen Liegestühle, auf denen sich eigentlich die Passagiere zum Sonnenbad ausruhen sollten. Aber da nur Mathieu von mir als einzigem Fahrgast mit Kaffee und kalten Getränken zu bedienen war, genoss ich in freien Momenten die Kreuzfahrtatmosphäre ebenfalls.

Das Klima veränderte sich auf der Fahrt nach Süden von Breitengrad zu Breitengrad kaum merklich. Wir waren im Sommer – Anfang August – in Hamburg gestartet, überquerten den Äquator bei sommerlichen Wetter und gelangten in den Winter auf der Südhalbkugel. Die Temperaturunterschiede zwischen den Jahreszeiten sind in Rio jedoch gering. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im August um 26 °C und unterschreiten selten 21 °C, Frost oder Schnee gibt es nie.

Als ich eines morgens wach wurde, fiel mir zunächst auf, dass die ständige Vibration, die von den Schiffsmotoren ausging, nicht mehr zu spüren war. Wir drifteten vor Rio auf der Reede, d.h., der Propeller – die Schiffschraube – stand still. Das Schiff lag auf der Stelle bzw. trieb kaum merklich in der Strömung und im Wind. Offenbar wartete der Kapitän auf den Lotsen. Aus meinem Fenster war die Guanabara-Bucht zusehen. Dahinter erhob sich im dunstverhangenen Sonnenschein die Skyline von Rio de Janeiro und in der Ferne über der Stadt thronte der Corcovado mit der 38 m hohen Christusstatue – ein Wahrzeichen der Stadt.

Abbildung 3: Guanabara-Bucht und Hafen von Rio1

Ich war von dem unglaublichen Panorama ergriffen. Der Blick über die Bucht auf das moderne Rio mit den Hochhäusern, auf den Zuckerhut und den Corcovado übertraf an Schönheit alles, was ich bisher auf Bildern von Rio gesehen hatte.

Nach nur wenigen Stunden Liegezeit fuhr das Schiff mit Schlepperunterstützung an der Museumsinsel Ilha Fiscal vorbei, auf der sich früher die Zollstation befand, lief in den Hafen ein und machte am Pier Mauá fest. Endlich angekommen, nach 14 Tagen Seefahrt! Rio, Brasilien, das Ziel meiner Träume! Ein unglaubliches Glücksgefühl durchströmte mich! Das Abenteuer konnte beginnen.

Im Lautsprecher hörten wir die Stimme des Ersten Offiziers: „Achtung Crew! Gleich kommt der brasilianische Zoll an Bord, Papiere bereithalten!“ Am Abend zuvor hatte ich Kelly dabei geholfen, alle Alkoholika und Rauchwaren für die Zolldeklaration zu registrieren. Die Zollbeamten interessierten sich nur für die abschließbaren Vorratskammern mit zollpflichtigen Waren, die schließlich von ihnen verplombt wurden, um einen Schmuggel damit zu verhindern. Uns beachteten sie nicht, niemand fragte nach unseren Pässen.