Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

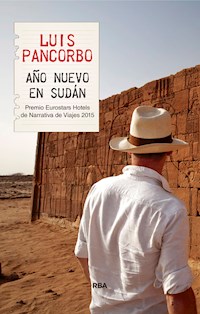

"Sudán, tan ancho y bello, tan polémico en las alturas y tan humano a pie de calle". Existen territorios que, a pesar de su exuberancia, su riqueza histórica y su gran componente mítico, permanecen desconocidos para el gran público occidental. Sudán, el gigantesco país africano ubicado al sur de Egipto, es uno de esos territorios. Esta joya oculta atravesada por el Nilo de sur a norte y bañada por las aguas del mar Rojo es el destino ideal para huir de los convencionalismos artificiosos cada vez más arraigados en suelo europeo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Luis Pancorbo, 2015.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

CÓDIGO SAP: OEBO834

ISBN: 9788490566152

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE

LUNES, 23 DE DICIEMBRE

MARTES, 24 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES, 25 DE DICIEMBRE

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE

VIERNES, 27 DE DICIEMBRE

SÁBADO, 28 DE DICIEMBRE

DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE

LUNES, 30 DE DICIEMBRE

MARTES, 31 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES, 1 DE ENERO

JUEVES, 2 DE ENERO

VIERNES, 3 DE ENERO

SÁBADO, 4 DE ENERO

DOMINGO, 5 DE ENERO

LUNES, 6 DE ENERO

La primera vez que tuve la idea de ir a Sudán fue en 1970, cuando vivía en Roma, y ahí se quedó, varada, como un pez en la arena. Durante casi medio siglo mi proyecto de viaje caía siempre en una decidida procrastinación, ese vocablo latino que aún emplean los ingleses aplicándolo con cierta deportividad a lo que no puede ser. Los viajes se hacen cuando se da una conjunción temporal determinada y eso es lo más valioso que tienen. No son antes ni después, sino cuando suceden. Y no siempre es cuando tú más los deseas. Tampoco los viajes tienen que ver con lo que diga el hígado de una oveja, como en los augurios romanos. El caso fue que me entró un deseo, mechado de curiosidad, por ir a Jartum, que no he podido satisfacer hasta hace poco. Y todo fue porque en septiembre de 1970 pude ver a pocos metros de distancia al nuevo presidente sudanés, Gaafar el Nimeiry, sentado junto a Gadafi, que fue su anfitrión en Trípoli. Creo que nunca he estado tan cerca de personas tan poderosas y polémicas sin que un guardaespaldas me haya alejado en el acto. Pero la vida tiene resquicios, o excepciones, si se prefiere, que vienen a ser como la sal que hay que echar a un huevo frito. Sin eso el aburrimiento es lo que condimenta la tristeza de existir. En aquella ocasión se celebraba el primer aniversario del derrocamiento de la monarquía libia. El nuevo gobierno militar de Trípoli había invitado a presidentes de medio mundo y, por la misma razón, acudimos al evento bastantes corresponsales con base en Italia, amén de periodistas procedentes de los países más heterogéneos. En aquel tiempo un capitán de veintisiete años, llamado Muamar el Gadafi, parecía todo un libertador del pueblo oprimido, aparte de un tipo apuesto y valiente que había derribado sin derramamiento de sangre la empolvada monarquía del rey Idris I. Los dignatarios congregados, especialmente los de los países árabes, y en concreto el sudanés Nimeiry, quien a su vez había dado un golpe de Estado el año anterior en Jartum, se felicitaban por el surgimiento de aquella estrella que era Gadafi, propulsada además por una enorme cantidad de petróleo. Sin embargo, a mí en aquel tiempo me intrigaba casi más la figura de Nimeiry, con sus grandes gafas de sol, su blanca y vaporosa yalabía, una especie de chilaba, que contrastaba con su piel de un negro casi azulado y en la que me pareció distinguir tatuajes tribales. Nimeiry era la viva imagen de uno de esos antiguos jefes africanos que daban órdenes que podían implicar perder la vida, o el perdón de la misma, sin mover un músculo de la cara.

Pues bien, ya en aquella naciente Libia republicana acaricié la idea de viajar a Bilad al-Sudán, la Tierra de la Gente Negra, un país que me parecía mítico con solo mentarlo. No se trataba, por supuesto, del Sudán del soldado, como diría Churchill, sino del Sudán del Nilo y del mar Rojo, el de los antiguos nubios y el de los nómadas camelleros y, por si aún fuera magra tal confluencia de intereses, el país que hasta 2012 fue el de mayor extensión de toda África.

Pero sobre todas las cosas, por encima incluso del mar Rojo, Sudán es el país del Nilo. Eso lo reivindica también Egipto, y con toda razón, pero no es menos cierto que el gran río se refunda en Jartum. En realidad el Nilo nace en Jartum cuando se juntan el Nilo Blanco y el Nilo Azul, hasta entonces dos ríos cada uno de su padre y de su madre, por mucho que se pretenda encontrar un origen único en algún lejano charquito o manantial. Por otro lado, al margen de la cansina historia de su origen, es innegable que es en Jartum donde el Nilo se convierte en el río de ríos, porque a partir de allí le esperan, ya sin escisiones, unos dos mil kilómetros de desierto antes de desembocar triunfalmente en el Mediterráneo. Además de eso, la recreación o resurgimiento del Nilo enmarca de una manera opulenta la historia del general Gordon y el Mahdi, dos figuras históricas que caracterizan mejor que nadie el viejo Sudán. Dos hombres dignos de ser grandes enemigos, tal para cual. Bien es cierto que aquella mano de la historia la ganó el Mahdi y la perdió Gordon, pero luego hubo más partidas de poder a orillas del Nilo sudanés, donde el triunfo se transformó en derrota, y viceversa, y los ingleses acabaron comiéndose el pastel de Sudán, la tierra más extensa y áspera del África oriental.

Todo eso y algo más era cuanto yo anhelaba desde hacía un largo tiempo: contemplar Al Bahr, que es como en árabe llaman al río Nilo, y bien llamado está. Es un mar de un color indefinible. Personalmente no tenía nada en contra del río de Roma que pasaba al lado de mi casa, el biondo Tevere —el rubio Tíber—, que no sé a quién se le ocurriría destacar el amarillo de sus aguas tan distante del color del oro. Pero lo que yo ansiaba era ver un día a los dos Nilos, el Blanco y el Azul, juntándose en Jartum. Y a eso se le añadía la evocación, esta ya más de color sepia, o de sangre seca, del general Gordon muriendo por la mayor de las razones posibles: por coherencia personal, un principio quizá no tan valorado como otros de categoría sublime, como por ejemplo dar la vida por la corona inglesa o por la patria. Coherencia, eso era lo que le motivaba a Gordon, algo por lo que ya casi nadie se inquieta, ni mucho menos se juega el bigote ni la cartera. Pero Gordon estaba hecho de otra pasta, y teniendo ya tantos honores a sus espaldas, y campañas triunfantes como la de China, no le importó empecinarse y resistir con un puñado de hombres en el sitio de Jartum, cuando quedaba claro que todos le habían abandonado, propios y extraños, ingleses y otros europeos, incluso su hasta entonces inveterada buena fortuna. Ni vaciló para afrontar en soledad la muerte, por la espalda, el lanzazo que le derribó en las escaleras de un palacio que aún hoy es la gloria de Jartum, aunque no es un lugar visitable ni fotografiable, siendo la residencia del actual presidente, Omar al-Bashir.

Guardé todo eso como las hojas que antes se ponían a secar entre las páginas de los libros, por si un día pudiese abrir aquel viejo volumen. Total, han sido cuarenta y tres años de espera para pisar Sudán. A lo mejor es verdad que nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca tuvieron éxito mis iniciativas de viaje a Jartum durante mi corresponsalía de RTVE en Roma, ni se me presentó la oportunidad de incluir Sudán en alguno de mis posteriores documentales televisivos. De modo que, con los años, Sudán se fue cubriendo de polvo en mi almacén particular de viajes intentados.

Pero siempre puede llegar un cambio de tornas, todo es cuestión de vivir bastante (aunque eso nada tiene que ver con sobrevivir). Algunos amamos los cambios de tornas más que los cambios de tortilla. Y así en diciembre de 2013 se me ocurrió sacar a Sudán del disco duro de mi memoria, imaginándomelo como uno de los mejores lugares del planeta para recibir un Año Nuevo, o quizá era para escapar de quién sabe qué, que uno puede poner en su maleta una infinidad de pretextos, ya que ocupan menos que los calcetines.

La embajada de Sudán en Madrid se enclava en un piso modesto del paseo de la Castellana, cerca de la plaza de Cuzco, y al lado de un bar donde ponen tapas de jamón, el impuro alimento español que tanto gusta al niño como al abuelo, que dirían en alguna antigua feria de la piel de toro. Allí hice mi solicitud de visado y tuvieron la cortesía de concederme uno que podía usar a lo largo de todo un mes. Me cabía de sobra el periodo navideño hasta el día de Reyes, y fue lo que tramé: permanecer ese tiempo en un país completamente alejado del panderetazo y el rascar la botella de anís, y a muchos kilómetros mentales del inmoderado llamamiento a la bondad de los corazones a través de los televisores y los escaparates, a través de los móviles y tabletas, y, en definitiva, alejado de tanta presión consumista. Eso, claro está, en el Occidente cristiano, el que ha olvidado que la auténtica Navidad se tuvo que producir en primavera si es que fue entonces cuando nació realmente alguien que responde al estereotipo, tan manipulado históricamente, del Niño Jesús, el nuevo Mitra que surge de una madre virgen en un pesebre donde no falta un toro o un buey. Y ese folclore también se está aboliendo.

Después de todo, algún sitio de Sudán como la costa del mar Rojo no iba a ser malo para pasar el comienzo de un año, al menos según el calendario gregoriano, que allí se rigen por el calendario islámico y lunar. Y luego está ese cambio en las venas del hemisferio norte que representa el solsticio de invierno. La pura paradoja, o entrar en el invierno cuando más nos acercamos al sol. ¿Por qué no probarlo en Sudán, todo un emblema de país soleado y desértico? A lo largo del tiempo me ha tocado vivir solsticios, Navidades y Años Nuevos en lugares muy diversos. Se trata de fechas empaquetadas a menudo con los atributos de Papá Noel, ya sea este el norteamericano Santa Claus, el finlandés Joulupukki, o el no menos amable personaje ruso, Ded Moroz, el Abuelo Frío, con su ayudante la bella Snegúrochka, la Doncella de Nieve.

Si me remonto a un tiempo más lejano, quedé bien servido, como tantos otros niños hispanos, de pastores y peces en el río. Además, en mi tierra había nieve reforzada con harina espolvoreada en los tejados de corcho del nacimiento. Luego he intentado vivir otra clase de experiencias y figuraciones en el solsticio hiemal, y no me han faltado los chascos. Hace tres lustros volaba desde Miami hacia Cancún el mismo día 24 de diciembre mientras las azafatas tuvieron a bien ponerse gorros rojos, y por poco no hicieron pasear un reno por los pasillos del aparato. En las playas de la República Dominicana, Jamaica o Tailandia, también se ven camareros y camareras que sirven el coco loco con gorros de Santa Claus calados. Es un peaje, pero creo que el buen clima y el mar de esos sitios no autorizan a tener que tragarse con cara de tonto una ración de Navidad tropical, garrapiñada y con borla incluida. Por eso ya a finales de 2013 uno tenía que cambiar completamente de chip.

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE

El día del Gordo, para quien le tocara, monté en un avión de Egyptair para El Cairo, escala para llegar a Jartum. El primer tramo del viaje iba a ser de cuatro horas y media, y en el aeroplano egipcio me dieron la primera en la frente. En una nueva época, que algunos se obstinan en llamar Primavera Árabe, la compañía aérea egipcia ha abolido hasta la cerveza del carrito de las bebidas. Al subir a bordo, puedes escuchar la música que acompaña unos versículos coránicos. El sobrecargo egipcio, hombre ya mayor y curado de espantos tras las caídas de Mubarak y de Mursi, tal vez influido por el periodo vacacional, que no navideño, se sintió en la obligación de ser simpático con los pasajeros, y se puso a improvisar por el micrófono de cabina una bienvenida genérica a Egipto, pasando enseguida a un vibrante elogio de la mulujía, la sopa verde típica de su país. «Engorda, pero está muy buena». Tuve la impresión de que el hombre hacía aquel panegírico gastronómico como compensación de un vuelo rigurosamente abstemio. En fin, siempre se podía dormir sobre las nubes, tal vez soñar. Pero ¿soñar con sopa verde? La planta con la que se hace esa sopa es el yute, y con fibras de yute también se hacen sacos. Uno empezaba a dudar si había hecho bien alejándose del seguro polvorón.

La escala en el aeropuerto de El Cairo iba a ser generosa, cinco desencajantes horas de nada. Por fortuna, había un bar donde te servían una copa de Omar Khayyam, un vino egipcio que ratifica que este país ha capeado algunos rigores. Poner el nombre del poeta rebelde de las Rubaiyat a un vino es signo de esperanza. Pero aún es más esperanzador que no hayan prohibido el vino en sí. No hay que olvidar que, tras los gobiernos de Mubarak y Mursi, los militares han vuelto al poder, de donde nunca se habían ido, con una nueva constitución y con el general Al-Sisi a la cabeza de la renovación gatopardiana del país.

En ese bar me sumergí en la lectura de un libro apasionante como La guerra del Nilo (1899). Fue el primer título que publicó un joven periodista y soldado llamado Winston Churchill. El relato de Churchill hace revivir el paisaje físico y moral (desde el punto de vista victoriano) de la guerra del Nilo, librada por los ingleses contra el movimiento fundado por el Mahdi, el caudillo que había acabado años antes con el propio general Gordon. Churchill quiso a todo trance que le mandasen a Sudán, y para ello usó sus influencias familiares, que no eran pocas. Estando destinado en India buscó incluso la recomendación del primer ministro, el marqués de Salisbury, para que le enviaran a Sudán. A pesar de la oposición del general Kitchener, Churchill logró entrar como suboficial en el 2.º Regimiento de Lanceros y llegó a luchar en primera línea en la batalla de Atbara, del 8 de abril de 1898, tras la que bien se pudo decir que Kitchener vengó la memoria de Gordon. Pulverizó literalmente a los derviches, como se llamaban las huestes del califa Abdallahi, el sucesor del Mahdi. En medio de esa vorágine, Churchill tuvo el mérito, sin eludir el combate, de aguzar sus sentidos y posteriormente escribir crónicas para el diario The Morning Post. Y se las pagaban bien, a doce libras por pieza.

Es curioso pensar que Churchill fue periodista antes de ser soldado, y soldado antes de ser el estadista que, junto a Stalin y Roosevelt, se repartió el mundo en Yalta en las postrinerías de la Segunda Guerra Mundial. Después de eso ya pudo beber vinos espumosos en paz y pintar cuadros de palmeras en sitios como el hotel La Mamounia de Marrakech, aprovechando el buen tiempo. Y tampoco se pudo quejar de sus resultados como literato, ya que ganó el Nobel de Literatura en 1953, aparte de ser la sal de la política internacional durante décadas.

Entré en esa lectura de Churchill como en un túnel del tiempo, pero en cierto modo sus páginas me aliviaban todo: el invierno, la Navidad inminente y una larga espera aeroportuaria. La prosa de Churchill es envolvente como una maniobra militar. Según él, no hay operación que se pueda comparar a una marcha nocturna. «El efecto de la tristeza sobre los nervios de los soldados no es mejor que el de las características del país [...] Cada ojo trata de penetrar la tiniebla...». Ese silencio de las tropas, esa ansiedad que pinta Churchill, tiene un cierto carisma conradiano. «En esas horas dudas y temores afloran espontáneamente en el cerebro, y los hombres que marchan se preguntan ansiosamente [...] si sobrevivirán».

Un buen libro siempre hace que las escalas se hagan más cortas y a veces hasta gratas. No todos los viajeros estamos desesperados por llegar. Aún te puedes quejar menos si tienes una taza de café para acompañar la lectura, siendo el colmo una copa de vino, como en El Cairo. Pero a partir de ese momento ya me puedo despedir. En Sudán castigan con una tanda de latigazos a quien vende o consume alcohol.

De madrugada llaman para el embarque a Jartum. Voy en una fila de tres butacas y a mi lado se sienta una monja, aunque su hábito sea más bien un vestido recatado. Es una mujer menuda, de piel clara, ojos verdosos y una edad indefinible. Me sorprende un tanto que una monja viaje a Jartum, y más en estos días tan especiales, porque entre otras cosas ha estallado la guerra en el sur de Sudán. Pascale Honzé, tal es su nombre, resulta ser la superiora de una provincia, con sede en Beirut, de la congregación Hermanas de la Caridad de Besançon, fundada en 1807 por Jeanne-Antide Thouret, religiosa que llegó a ser canonizada. Pascale me cuenta que no para mucho en la casa que tienen en Minet El Hosn, en el azacanado Beirut. Le pregunto si es maronita y Pascale me lo confirma. Para ella ser maronita es una forma integral de ser católica, no hay diferencias sustanciales, me dice. Otra cosa es su misión, bastante particular por lo que voy sabiendo. Esas Hermanas de la Caridad con sede en Beirut tienen casas en los sitios más calientes de Oriente Próximo, aparte del Líbano, como Irak y Siria. En cuanto al África subsahariana, han ido a Camerún y al Chad, y hasta se han metido en esa boca del lobo que es la República Centroafricana. Allí durante 2013 se habían recrudecido las luchas de facciones, machetes y antimachetes, con el trasfondo de una guerrilla islamista sofocada a duras penas con ayuda militar francesa. Cada vez con mayor frecuencia los antiguos amos vuelven a poner parches en los díscolos territorios que fueron sus colonias. España, en el contexto de la Unión Europea, también manda efectivos tanto a la República Centroafricana como a Malí.

Pascale me cuenta que los objetivos de sus monjas son paliar el sida y el hambre, y luchar por la dignidad humana. Sin embargo, no les dejan trabajar en paz en muchos de los sitios que escogen precisamente por ser los más desesperados o desasistidos. Pese a su pequeñez corporal, Pascale parece una mujer de muchos arrestos y no se queja de los peligros que corre en su trabajo; si acaso lamenta con una sonrisa lo pesados que son vuelos como este de El Cairo a Jartum que te rompen los esquemas del sueño. Especialista en regiones límite del mundo, Pascale me comenta que en Tigray, en Etiopía, han empezado a abrirse camino pese a la inicial resistencia de los ortodoxos de etnia ahmara, los cuales ven con perplejidad que la gente responda bien a las monjas, sin que les importe que sean católicas. No se dan cuenta que es porque ayudan al personal.

Ahora sobrevolamos el desierto, rumbo al Sudán islamista, con el sueño que nos ataca en una incierta madrugada. Por contraste, la compañía de Pascale me hace recordar el Tratado de ateología de Michel Onfray, a quien había escuchado en una conferencia. Su libro es una brillante exposición de la necesidad de no creerse las grandes verdades marmóreas de los dioses. Si acaso, sostiene Onfray, habría que seguir a un pensador humanitario de maneras laicas, siempre bueno y descreído, como era Epicuro, con su deleitable acercamiento a la vida, pues las postrimerías son muy manipulables y nadie ha regresado de allí para decir que son ciertas.

Supongo que Pascale es de esas personas que no dudan, aunque nunca se sabe. Los musulmanes son como rocas en sus creencias, y Pascale no parece irles a la zaga con las suyas. Hay gente así en el mundo, no todos son partidarios del jardín de Epicuro, o de la duda metódica, o del relativismo cultural como es mi caso, o de lo bien que vendría un licor para pasar este vuelo interminable hasta Jartum.

Ciertamente, me dice Pascale, sus monjas tenían problemas en los últimos tiempos en Sudán, un país que se rige por la sharía, o ley sagrada islámica. No hace mucho, tuvieron que abandonar su pequeño dispensario en el norte de Darfur, dada la inseguridad en la zona:

—Hemos tenido que cerrar lo de Al Fashir. Una noche intentaron entrar en nuestra casa esos hombres que llaman yanyauid.

Pascale se refiere a las milicias islamistas que se han caracterizado por su brutalidad contra la población en esa región sudanesa. Algo que ha sido denunciado en los foros internacionales con resultados precarios. Hay una sangrante y a ratos irónica película que trata el tema: La buena mentira, de Philippe Falardeau. Sus protagonistas son «los niños perdidos de Sudán», los de Darfur concretamente. Pasaron del hambre y las espinas de las acacias a saber qué es una bañera, un interruptor de la luz o un postre de gelatina verde, después de que, gracias a una organización internacional, acabaran siendo acogidos por familias de Estados Unidos.

Uno desde luego está a favor de todas las acciones humanitarias, lo poco que se puede hacer en algún rincón del mundo. Esta noche viajo en un avión que levanta sus alas diez kilómetros por encima de los arenales del Nilo sudanés. Tengo la oportunidad, en este vuelo prenavideño y extraño al corazón de Sudán, de preguntarme qué pasaría si en vez de ser los países cristianos y ricos los que llevan la iniciativa de las ayudas al Tercer Mundo, países islámicos incluidos, fuesen los musulmanes quienes se dedicasen a realizar tales tareas en Occidente. ¿Tendrían la misma libertad que reclaman los misioneros y ONG para su tarea? ¿O se vería con recelo, cuando no desdén, a los caritativos islámicos? Pascale me dice que a eso ella no tiene respuesta. Ella es hija de una cultura determinada, se mueve en sus parámetros, y le parece impensable hacer un ejercicio teórico dando la vuelta al escenario: no está por la labor de imaginar a los países católicos o cristianos necesitados de pan, evangelización, medicinas, y a los musulmanes ayudando con todo eso y dando testimonio de lo suyo...

A donde Pascale va ahora, tras una parada en Jartum, es a Sudán del Sur, país independiente desde julio de 2011, el más joven del mundo, y con una mayoría de población cristiana y animista. Quiere ir a tomar el pulso en persona a la situación de su pequeña comunidad en pleno estallido de una nueva guerra civil.

—Pasaré por Jartum un día, pero mi destino final es Juba, no tengo más remedio que ir allí. —Pascale no lo dice con el tono de Ave, Caesar, morituri te salutant, pero hay algo de eso en su mirada cansada de ver tribulaciones por el mundo.

Hacía una semana escasa, en concreto el 15 de diciembre, que en Sudán del Sur se habían producido unas escaramuzas que preludiaban las sempiternas venganzas étnicas de ese joven y desgraciado país. Otra vez asesinatos, saqueos e incendios jalonaban una guerra cada día más terrorífica entre los dinka y los nuer, las dos tribus principales dirigidas por dos jefes que son enemigos irreconciliables, y que desde el principio están arruinando la propia viabilidad de Sudán del Sur.

—Ya ve usted qué tragedia otra vez en Sudán del Sur. ¿No irá usted allí? —me pregunta Pascale.

Le respondo que no es mi intención precisamente.

—Si me permite preguntarlo, ¿cuál es su trabajo? —me inquiere.

—Pues ahora básicamente viajar y escribir. Antes trabajaba en televisión.

—Entiendo, usted está acostumbrado.

Estamos hablando en francés y Pascale utiliza la palabra habitué, indicando así que debo ser alguien hecho a ir de un lado para otro. Incluso con la Navidad y la Nochevieja encima. No le voy a contar mi vida, pero lo cierto es que siempre he alternado los viajes con largas estancias bajo el manzano de casa, a ver si me cae algo del cielo sobre la cabeza y la gravedad me ilumina. Haciendo gala de prudencia por su cargo y por su naturaleza, Pascale no se lanza a hacer más pesquisas sobre mis motivaciones viajeras. Por otro lado, no llevo en mi agenda la desdichada guerra tribal de Sudán del Sur y, aunque así fuera, el gobierno de Jartum no está por la labor de dar permisos para eso, ni siquiera para acercarse a Darfur, territorio de un conflicto que se ha estancado y podrido. A pesar de todo, Darfur, ese gran trozo de Sudán dividido hoy del resto del país y hasta del mundo, mantuvo en tiempos un floreciente comercio con Kordofan, Bahr-el-Ghazal y otras regiones limítrofes. Numerosas caravanas iban desde Darfur hasta Egipto por una ruta que se hizo famosa, la Darb-al-Arbain, literalmente la «Ruta de los Cuarenta Días», a lo largo de la cual se transportaban plumas, esclavos, oro, goma arábiga, cobre, natrón y miel, hasta Asiut, en el norte de Egipto.

—No sé qué me voy a encontrar en Sudán del Sur —me dice Pascale—. Me han contado que ya la situación es terrible. Los soldados dinka entran en los poblados nuer y les piden que digan ciertas frases en su idioma dinka. Si los nuer fallan en la pronunciación, como mínimo les queman la casa.

Le enseño a Pascale el periódico que nos han dado a bordo, The Egyptian Gazette. Me llama la atención la sección «Translation Corner» para aprender inglés, y donde se publica lo siguiente: «Massacre: Matar a un montón de gente o animales de forma violenta, especialmente cuando no pueden defenderse por ellos mismos». Un pequeño diccionario con palabras semejantes servía para entender mejor la noticia de que en las últimas horas había habido «al menos veinte civiles muertos en Sudán del Sur, según las Naciones Unidas». Pascale, sin descomponerse un ápice, replica a eso:

—Yo creo que ya hay muchísimos más muertos. Este conflicto va a ser difícil de parar.

—El petróleo, ¿verdad?

Me parece que a Pascale no le gusta mezclar su perfil humanitario con el tema del petróleo y otros asuntos venales... y tanto que venales, siendo venas abiertas del mundo. Pero de todos modos me hace un comentario.

—Los dinka contra los nuer, y al contrario, esa es la principal cuestión de Sudán del Sur, ya lo sabemos, pero en el fondo se trata de tener el poder y el dinero, lo de siempre...

Lo de siempre: el líquido negro y oleoso que moverá el mundo a base de gasolina, pero que también fluye manchando voluntades y encendiendo conflictos. El control del petróleo es el tema en carne viva de Sudán del Sur, muy lejos y por encima ya de las sutiles distinciones etnográficas que realizó en la década de 1930 sir Edward Evans-Pritchard sobre las tribus azande y nuer. Especialmente, el etnólogo inglés llegó a conocer en profundidad la sociedad nuer, sus sistemas de matrimonio y parentesco, y su religiosidad muy vinculada a Gwandong, que significa «Abuelo, Padre, Antepasado y Creador». Aunque también lo llaman maadh, amigo. Un mundo, el nuer, solo primitivo en apariencia, en el que se concedía importancia a cómo se portaba en la mano la lanza sacrificial. Mucho de todo eso quedó arrasado durante la despiadada guerra que se produjo en el sur del Sudán. Desde 1983 hasta 2005, casi un cuarto de siglo, el norte luchó contra el sur, musulmanes contra cristianos, a lo que finalmente se añadió lo que estaba larvado: conflictos étnicos, intertribales, por la hegemonía o por el simple deseo de vendetta.

El presidente del país más joven del mundo es el general Salva Kiir Mayardit, el sucesor del mítico John Garang, quien fue el verdadero protagonista de la lucha por la independencia del sur. Salva Kiir va a todas partes con su sombrero tejano bien encasquetado. Solo le faltan botas camperas picudas hechas con piel de serpiente. Es un dinka, como la mayoría de la población de Sudán del Sur, si bien lo tribal no siempre funciona con la aplicación de mayorías y minorías, ni tampoco con urnas y recuentos, sino con tener poder o no tenerlo. Salva Kiir, un pragmático acorazado, fue vicepresidente del viejo Sudán, el Sudán aún unido antes de julio de 2011, y estuvo a las órdenes de Omar al-Bashir. Pero siendo un dinka cometió el error estratégico de admitir como vicepresidente de su recién estrenado gobierno de Sudán del Sur a Riek Machar, que es nuer.

Machar no esconde que quiere ser el hombre fuerte de Sudán del Sur, y que se haga realidad la preponderancia política, cultural y económica, de los suyos, los nuer. El poder nuer, o el poder de los pastores de vacas, estudiados asimismo por Evans-Pritchard. El poder nuer se concentra tradicionalmente en la lanza sagrada. Por eso Machar no lucha solo contra el dinka Salva Kiir, sino que reclama a Londres que devuelva la donga, la lanza ceremonial de los nuer. A efectos de esa recuperación ya habrían volado muchos billetes de banco. Sin resultado alguno por el momento.