9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Im Alten Land

- Sprache: Deutsch

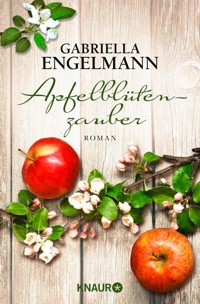

Spiegel-Bestseller-Autorin Gabriella Engelmann entführt ins Alte Land mit »Apfelblütenzauber« – Band 2 der charmanten Wohlfühl-Roman-Reihe. Neuanfänge, Freundschaft und die Suche nach dem großen Glück im Alten Land: Ein Meer von rosa-weißen Blüten, malerische Fachwerkhäuser und romantische Flusslandschaften – nach sechs Jahren in ihrer "Freundinnen-WG" in Hamburg hat Leonie fast vergessen, wie schön das Alte Land ist. Eigentlich führt sie ein erfülltes Leben – doch kurz nach ihrem 41. Geburtstag kommt plötzlich alles anders. Sie verliert ihren Job, ihre Freundinnen wollen aus der gemeinsamen Villa an der Elbe ausziehen und ein Mann für eine ernsthafte Beziehung ist immer noch nicht in Sicht. Als dann ihre Mutter in ihrer Heimat im Alten Land ankündigt, den Vater wegen einer langersehnten Reise mit dem eigenen Apfelhof und der Pension längere Zeit alleine zu lassen, beschließt Leonie, ins Alte Land zurückzukehren. Ein Glück, dass sie sich auf ihre beiden Freundinnen Nina und Stella verlassen kann, die Leonie mit Rat und Tat unterstützen. Unter Apfelblüten trifft sie unerwartet auf einen Mann, der ihr Herz doch noch höher schlagen lässt. Eine aufregende und turbulente Zeit führt von einer Entscheidung zur nächsten. Gabriella Engelmanns einfühlsamer Sommer-Roman greift mit Herz und Humor große Themen wie Neuorientierung, späte Mutterschaft, Liebe und Freundschaft auf. »Apfelblütenzauber« ist ein bezaubernder Feel-Good-Roman und ein besonderer Reiseführer durch das Alte Land mit köstlichen Kuchenrezepten im Anhang – perfekt zum Entspannen und Abtauchen. Die Urlaubsroman-Reihe »Im Alten Land« von Gabriella Engelmann ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Band 1: Eine Villa zum Verlieben - Band 2: Apfelblütenzauber - Band 3: Zauberblütenzeit

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Gabriella Engelmann

Apfelblütenzauber

Roman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Ein Meer von rosa-weißen Blüten, pittoreske Fachwerkhäuser und romantische Flusslandschaften – nach sechs Jahren in Hamburg hat Leonie fast vergessen, wie schön das Alte Land ist. Da ihre Mitbewohnerinnen eigene Wege gehen und sie ihren Job verloren hat, muss sie sich neu orientieren und hofft, in der alten Heimat zur Ruhe zu kommen. Doch die will sich einfach nicht einstellen, da ihre Eltern Hilfe brauchen und ein Mann in ihr Leben tritt. Ein Glück, dass sie sich auf ihre beiden Freundinnen Nina und Stella verlassen kann!

Inhaltsübersicht

Behüt dich Gott, du Heimaterde

Bevor die Elbe eilt zum Meere,

streift sie ein Land voll Fruchtbarkeit.

Wo leicht im Winde wogt die Ähre,

auf grüner Weid’ das Vieh gedeiht,

zur Frühlingszeit wie schneeiger Flaum,

es duftend ruht auf Strauch und Baum.

Und wo zu heißer Sommerzeit

das Obst zur Ernte ist bereit,

da is, wo meine Wiege stand,

o grüß dich Gott, du Altes Land.

Wilhelm Stubbe

1

Alles klar bei dir?«, fragte Stella Samstagabend, als ich mich mit kritischem Blick im Badezimmerspiegel betrachtete.

»Ja, alles super, bis auf die Tatsache, dass ich einundvierzig geworden bin«, antwortete ich, zog eine Grimasse und streckte mir selbst die Zunge heraus.

Stella gab mir einen spielerischen Klaps auf die Hand.

»Und wenn du so weitermachst, sieht man dir das auch bald an«, schimpfte sie und stellte sich neben mich, um ihren Lippenstift nachzuziehen. »Du weißt doch, lebhafte Mimik wirkt zwar sympathisch, ist aber gar nicht gut für den Teint.«

Stella, stylish wie immer, trug einen Nude-Ton mit Goldschimmer, der wunderbar zu ihren blonden Haaren passte, und grinste von einem Ohr zum anderen, während sie ihre Wangen aufpustete. Angeblich eine Geheimwaffe, um zarten Knitterfältchen in der Lippengegend den Garaus zu machen, bevor sie die Chance hatten, sich dauerhaft niederzulassen. Ich verwendete einen Lippenstift in einem Rosenholzton, der gut mit meinen Sommersprossen und dem dunklen Bob harmonierte, den ich seit kurzem trug.

»Hey, ihr beiden, wollt ihr hier drin Wurzeln schlagen?«, rief Nina, die dritte Bewohnerin der WG in unserem Haus, das wir seit dem Einzug die Villa zum Verlieben nannten, und steckte ihren karottenrot getönten Schopf durch die Tür. Nina und ich wohnten im Erdgeschoss und Stella zusammen mit ihrer Familie im ersten Stock.

Seit nunmehr sechs Jahren lebten wir in dieser charmanten Stadtvilla in Eimsbüttel, an deren weißgetünchter Fassade sich wilder Wein, Blauregen und Kletterhortensien emporrankten, als wollten sie das alte Gemäuer umarmen. Zur Villa gehörte ein großer, wildromantischer Garten, den wir heiß und innig liebten.

Erst waren wir lediglich drei Frauen gewesen, die der Zufall durch eine Wohnungsannonce zusammengeführt hatte. Trotz anfänglicher Reibereien waren wir im Laufe der Jahre echte Freundinnen geworden und verbrachten viel Zeit miteinander.

»In einer halben Stunde kommen die Gäste, und ich könnte echt noch Hilfe mit diesem Polenta-Peperoncino-Brot brauchen, das im Backofen steckt«, sagte Nina und klopfte ungeduldig mit den Fingernägeln an die Tür.

»Komme schon!«, sagte ich und folgte ihr in die Küche. Punkt zwanzig Uhr sollte die Geburtstagsparty im Wintergarten meiner Wohnung beginnen.

Stella stöckelte ein wenig unsicher hinterher.

Seit sie Mutter von zwei entzückenden Kindern war, trug sie Chucks. Ihre vierjährige Tochter, mein Patenkind Emma, hielt sie mindestens ebenso auf Trab wie ihr knapp dreizehnjähriger Stiefsohn Moritz. Da war praktisches Schuhwerk angesagt anstelle von High Heels. Doch heute wollte sie sich zur Feier des Tages mal wieder als richtige Frau fühlen.

Neugierig öffnete ich die Klappe des Backofens und schnupperte.

Ja, genau so sollte es duften! Und genau so sollte es aussehen. Außen kross gebacken und innen weich wie Rührkuchen.

Unter dem prüfenden Blick von Nina, die gerade versuchte, eine Flasche Rosé-Prosecco zu öffnen, zog ich mir gefütterte, mit Rosenmuster bedruckte Küchenhandschuhe über und holte das Blech mit dem Maisbrot heraus. Ich wusste, weshalb Nina so spöttisch grinste: Sie fand mich ein wenig zu mädchenhaft und romantisch, denn im Gegensatz zu ihr liebte ich alles, was bunt, gemustert oder kuschelig war.

»Mhm, das sieht ja toll aus«, sagte Stella, trotz eifriger Bemühungen alles andere als eine leidenschaftliche Köchin. Ihre Talente lagen eindeutig im Bereich Styling und Dekoration, weshalb sie erfolgreich als Innenarchitektin arbeitete, sofern die Kinder und ihre Ehe ihr genug Spielraum dafür ließen.

Während ich das Polentabrot vorsichtig anschnitt, um zu prüfen, ob es wirklich gut durchgebacken war, schenkte Nina Stella und mir ein Glas Saft ein. Dann ging sie zum langen Esstisch, um letzte Hand an die Blumendekoration zu legen, die ein Teil meines Geburtstagsgeschenks war.

Als ehemalige Floristin war Nina die Gartenfee unserer Villa und hatte ein echtes Händchen für Blumen, Kräuter und alles Grüne.

Ich trank einen kleinen Schluck und stellte das frisch gebackene Maisbrot auf den Tisch, auf dem schon Salate, reichhaltige Antipasti-Platten und zwei verschiedene Quiches standen.

Meine Eltern steuerten als Dessert selbstgebackenen Apfelkuchen und eingelegte Pflaumen mit Vanilleeis bei. Sowohl die Äpfel als auch die Pflaumen stammten aus unserem Obstgarten im Alten Land, wo ich bis vor knapp sechs Jahren gelebt hatte.

Ich freute mich sehr, beide nach langer Zeit wiederzusehen, denn je länger ich in Hamburgs coolem Stadtteil Eimsbüttel wohnte, desto mehr verblasste meine ländliche Vergangenheit.

Als es an der Tür klopfte, rief Stella: »Das wird Robert sein!«, ging in den Flur, um zu öffnen, und fiel dann ihrem Mann um den Hals. Ich freute mich sehr, dass die beiden immer noch so verliebt waren, denn sie hatten lange gebraucht, um zueinanderzufinden.

Robert, der als Kinderarzt arbeitete, war groß, schlank und hatte ein umwerfendes Lächeln. Seine blauen Augen blitzten, wenn er gute Laune hatte, und dass sein dunkles Haar mittlerweile beinahe vollkommen ergraut war, fiel dann nicht mehr ins Gewicht.

»Alles Gute zum Geburtstag, Leonie – oder sollen wir dich zur Feier des Tages lieber Leonore nennen?«, fragte er und gab mir zur Begrüßung links und rechts einen Kuss auf die Wange.

»Och nee, bloß nicht«, winkte ich ab und nahm das aufwendig verpackte Geschenk entgegen. Das geschmackvolle Papier und die edle Schleife aus Satin trugen eindeutig Stellas Handschrift.

»Wieso Leonore?«, fragte Nina und starrte mich verdutzt an. Ich wurde verlegen. Nur wenige wussten nämlich, dass der Name Leonie eine Abkürzung war.

»Ach, das war so eine Schnapsidee meiner Mutter«, antwortete ich. »Leonore bedeutet, genau wie Eleonore, Gott ist mein Licht. Das fand sie so schön, dass sie darauf bestand, auch wenn mein Vater mich lieber Metta oder Tibbe genannt hätte, wie es im Alten Land üblich ist.

Nina bekam große Augen. »Huch, was sind das denn für Namen? Die habe ich ja noch nie gehört. Also für mich bist und bleibst du Leonie und damit basta!«

Ich hatte keine Zeit, etwas darauf zu erwidern, weil es an der Tür klingelte. Der nächste Besucher war Alexander Wagenbach, Ninas Freund und mein Chef im französischen Bistro La Lune, wo ich als Restaurantleiterin arbeitete.

»Et voilà, hier kommt der Wein«, sagte er strahlend und ging schnurstracks in die Küche, um fünf Flaschen Saint-Émilion und weitere fünf Flaschen Cabernet-Sauvignon auf die Anrichte zu stellen. Rosé und Weißwein kühlten bereits seit drei Tagen und würden erst bei Bedarf geöffnet.

Leider war es heute – Ende April – nicht warm genug, um draußen in unserem wunderschönen Garten zu feiern, wie ich es mir eigentlich gewünscht und in den schönsten Farben ausgemalt hatte. Seit Tagen herrschte der für die Jahreszeit typische Wolken-Sonne-Regen-Mix, der diesen Monat zu einem unberechenbaren Faktor für Planungen aller Art machte.

»Danke, Alex«, sagte ich und öffnete eine Küchenschublade auf der Suche nach dem Korkenzieher. »Ich denke, wir haben genug Wein, oder was meinst du?«

»Und wenn nicht, springe ich rüber ins La Lune und hole Nachschub«, erwiderte Alexander lässig.

Der dunkle Lockenkopf mit dem markanten Kinn und den warmen Nussaugen hatte immer noch etwas Jungenhaftes, trotz seiner siebenundvierzig Jahre.

Ich mochte Ninas Freund und schätzte ihn als engagierten, strengen, aber stets fairen Chef. Das war in meinem früheren Beruf als Reiseverkehrskauffrau leider anders gewesen.

Da hatte ich große Probleme mit einer zickigen Chefin gehabt, die mich zuletzt geradezu aus dem Unternehmen gemobbt hatte. »Du weißt, dass die Getränke mein Geschenk für deine Party sind, und wenn sie nicht reichen, ist es doch sonnenklar, dass ich dafür sorge, dass deine Gäste nicht verdursten müssen«, fuhr Alexander fort, während meine Gedanken sich einen Augenblick lang in der Vergangenheit verfingen.

»Wie viele erwartest du denn?«, fragte Robert, der fachmännisch das Weinangebot studierte. Mit anerkennender Miene drehte er den Saint-Émilion in seiner Hand hin und her und las den Text auf dem Etikett.

»Mit mir zusammen sind wir elf«, antwortete ich.

Neben meinen Eltern, Jürgen und Anke Rohlfs, und meinen Freundinnen und ihren Männern kamen noch zwei weitere befreundete Pärchen.

Nur ich war Single und somit auf meinem eigenen Geburtstag so etwas wie das elfte Rad am Wagen.

»Na, dann sollte das doch reichen«, sagte Robert schmunzelnd. »Die meisten müssen später noch fahren. Schließlich kann sich nicht jeder gleich nach der Party ins Bett plumpsen lassen, so wie wir.«

»Außerdem wollen wir uns ja auch nicht betrinken, sondern Leonies Geburtstag feiern«, ergänzte Nina und schmiegte sich an Alexander. In den letzten Jahren war zu meinem Erstaunen aus der eher kratzbürstigen, überzeugten Single-Frau Nina eine kleine Schmusekatze geworden. In gewissen Momenten jedoch fuhr sie immer noch ihre Krallen aus, zumeist wenn sie befürchtete, zu sehr von Alexander eingeengt zu werden.

Punkt zehn nach acht waren alle Gäste da, ich stand am Kopfende des langen Tisches und hielt eine Rede.

»Auf dich, liebste Leonie. Danke, dass wir diesen Tag mit dir feiern dürfen, und danke, dass du so bist, wie du bist«, sagte Nina, als ich geendet hatte, und erhob ihr Glas.

Meine Eltern lächelten, aber mir fiel auf, dass sie diesmal nicht so liebevoll miteinander umgingen wie sonst. Mein Vater war ungewöhnlich blass, meine Mutter hatte dunkle Ringe unter den Augen.

Ob sie Sorgen hatten, von denen ich nichts ahnte?

»Ich kann mich dem, was Nina gerade gesagt hat, nur anschließen. Gibt es irgendetwas Besonderes, das du dir für dein neues Lebensjahr wünschst?«, fragte Stella.

Ich überlegte einen Moment, bevor ich eine Antwort gab. Fragen wie diese waren nicht mit einem Satz zu beantworten.

»Im Grunde nur, dass alles so bleibt, wie es ist, und dass es euch, meinen Lieben, gut geht«, sagte ich.

Während ich diesen Wunsch laut aussprach, wurde mir warm ums Herz. Ja, es stimmte wirklich: Momentan hatte ich alles, was ich mir nur wünschen konnte.

Gute Freundinnen, mit denen ich zusammen in dieser wunderschönen, alten Villa in einem angesagten Hamburger Stadtteil lebte.

Die Arbeit im La Lune machte mir großen Spaß, denn Alexander ließ mir in vielem freie Hand und war ein toller Chef.

Ich war gesund, und meinen Eltern ging es zum Glück gut.

Dass es immer noch keinen Mann in meinem Leben gab, gehörte für mich in der Zwischenzeit so zum Alltag, dass es mich kaum störte.

Ich war immer noch froh darüber, dass ich nach Hamburg gezogen war, um meinen Horizont zu erweitern. Ich war auf Abenteuersuche gegangen – und nicht enttäuscht worden.

Und dieses Abenteuer sollte noch nicht zu Ende sein. Ich blickte gespannt in die Zukunft und fragte mich, was das Leben an Erlebnissen und Erfahrungen für mich bereithielt.

»Dann trinken wir darauf, dass das Glück uns nicht im Stich lässt«, ergriff nun Nina das Wort und zwinkerte mir zu. »Auf eine tolle Party und ein erfülltes neues Lebensjahr! Wir haben dich lieb.«

Gerührt erhob ich mein Glas und lächelte alle an, während ein tiefes, warmes Glücksgefühl mich durchströmte.

»Bevor wir alle gleich rührselig werden, lasst uns essen, ich bin am Verhungern«, sagte ich, um meine Verlegenheit zu überspielen. »Also, das Büfett ist eröffnet. Lasst es euch schmecken. Schön, dass ihr da seid.«

2

Obwohl wir bis zwei Uhr morgens gefeiert hatten, erwachte ich am Sonntag wie jeden Tag um sieben. Das war ein wunderbarer Geburtstag gewesen, an den ich mich noch lange voll Freude erinnern würde.

Durch den Spalt des gekippten Fensters drang das Zwitschern der Vögel herein, die im Garten ihre Nester gebaut hatten. Verzückt lauschte ich der Melodie dieses frühen Sonntagmorgens und döste. Doch schon zehn Minuten später fiel mir ein, dass meine Küche nach der Party leider einem Schlachtfeld glich, da ich gestern Nacht viel zu müde gewesen war, um alles aufzuräumen, was an sich nicht meiner Art entsprach. Allein der Gedanke an das Chaos genügte, um mich aus dem Bett zu treiben, auch wenn ich viel lieber ausgeschlafen hätte.

»Warum hat Mama mich bloß so erzogen, dass ich nichts liegenlassen kann?«, murmelte ich nachdenklich und ließ meine Beine über den Rand des Eisenbettes baumeln, das ich mir vor einem Jahr gekauft hatte. Vorder- und Rückenteil waren gedrechselt und weiß lackiert. Bunte Kissen und eine gequiltete Tagesdecke, die ich vor lauter Müdigkeit vergessen hatte, vom Bett zu nehmen, verliehen dem Ganzen etwas sehr Gemütliches. Mein Schlafzimmer war so kuschelig, dass ich manchen grauen Sonntag lesend im Bett verbrachte. Diese Betttage wurden nur unterbrochen durch einen kleinen Kaffeeplausch mit Nina oder bei Stella, oder ich schaute mir auf der Couch lümmelnd eine Liebesschnulze auf DVD an. In diesen Momenten beglückwünschte ich mich selbst dazu, dass ich alles tun konnte, wonach mir der Sinn stand. Nicht auszudenken, wenn mich jemand womöglich bei Regen und Kälte zum Spaziergang an der frischen Luft verdonnert oder – noch schlimmer – dazu gedrängt hätte, mit ihm ins Fitnessstudio zu gehen.

Nein, nein, es war alles in allem gut so, wie es war, bis auf wenige graue Tage, an denen mich der Blues überfiel, weil Nina und Stella mit ihren Partnern unterwegs waren und mir klarwurde, dass ich als Einzige von uns dreien ein Single-Dasein führte.

Gähnend und ein wenig nachdenklich schlüpfte ich in meine weinroten Puschelpantoffeln und ging in die Küche.

Dabei wäre ich fast über meinen betagten Kater Paul gestolpert, der sich im Flur langgemacht hatte und seinen Kopf am Flickenteppich rieb.

»Morgen, Paulchen«, begrüßte ich ihn, was dieser mit einem freundlichen Schnurren quittierte. »Wo steckt denn Paula?« Anstatt mir maunzend zu antworten und mir zu verraten, wo seine Liebste abgeblieben war, folgte der Kater mir in die Küche und hockte sich vor den Futternapf, in dem nur noch zwei Anstandskügelchen Brekkies lagen. Ich füllte frisches Wasser und Dosenfutter in die Näpfe und beschloss, mir erst einmal einen Kaffee zu kochen, ehe ich mit dem Aufräumen begann. Während ich Espressopulver in die Bodum-Glaskanne häufelte, dachte ich über die Party nach.

Es hatte Spaß gemacht, nach längerer Zeit mal wieder so viele Gäste zu empfangen, denn ich liebte es, für andere zu kochen und sie zu verwöhnen. Alle hatten den Abend sichtlich genossen, sich angeregt unterhalten und beinahe alles aufgegessen. Später hatten wir den Teppich beiseitegerollt, die Musik laut aufgedreht und ausgelassen getanzt. Auch dies war einer der vielen Vorteile unserer Wohnsituation: Wir mussten auf niemanden Rücksicht nehmen und konnten so viel Lärm machen, wie wir wollten.

Gerade als ich überlegte, ob ich zuerst die Weingläser spülen oder lieber den Tisch feucht abwischen sollte, klingelte das Telefon. Zehn vor acht an einem Sonntag.

Wer konnte das sein?

Nachdem ich mich mit Namen gemeldet hatte, wusste ich, wer ebenfalls so früh auf den Beinen war: meine Mutter!

»Bist du aus dem Bett gefallen?«, fragte ich.

»Sozusagen«, antwortete sie und klang abgehetzt. »Hast du einen Moment Zeit, oder störe ich?«

»Nein, nein. Ich wollte gerade aufräumen, aber das kann auch warten«, sagte ich und setzte mich mit dem dampfenden Kaffee an den Tisch, mit Blick auf die Terrasse und den Garten.

Draußen blühten hellblaue Wicken, rosa Ranunkeln und Tränendes Herz in einem dunklen Pink, grüner Hirtentäschel und Kamille. Diese Blumen stellten die ersten Frühlingsboten dar, die unseren eher wilden Garten verschönten, auch wenn die Natur nach einem langen, bitterkalten Winter diesmal sehr spät dran war.

»Also, was ist los? Hast du Ärger mit Papa? Ich finde, ihr beide wart gestern ein bisschen merkwürdig drauf«, sagte ich und trank einen Schluck. Das heiße, zartbittere Getränk bahnte sich den Weg über meinen Gaumen und würde hoffentlich bald seine Wirkung entfalten.

»So ähnlich«, erwiderte meine Mutter vage.

Oh nein, ich wusste es!

War womöglich einer von beiden krank und wollte mir gestern nicht den Geburtstag verderben?

»Keine Sorge, Leonie, bei uns ist so weit alles in Ordnung, falls du einen Schrecken bekommen haben solltest, zumindest größtenteils. Es ist nur so, dass dein Vater und ich … also vielmehr ich … ab jetzt für eine Weile getrennte Wege gehen werden.« Es dauerte einen Moment, bis die Worte akustisch bei mir angekommen waren. Ich verstand zwar den Wortlaut, aber nicht die Bedeutung.

»Ich plane eine … Reise … und ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder zurückkomme. Könnte sein, dass ich längere Zeit weg sein werde.«

Mit einem Schlag ging es in meinem Kopf zu wie auf einem überfüllten Bahnhof. Von irgendwoher hörte ich eine Alarmsirene schrillen, und Menschen redeten lautes, wirres Zeug, in einer Sprache, die ich nicht beherrschte.

»Leonie? Leonie, Spätzchen, bist du noch da?«

Spätzchen hatte meine Mutter mich zuletzt genannt, als ich zehn war.

»Ja, doch, ich bin noch da«, stammelte ich verwirrt und umklammerte mit der einen Hand den Kaffeebecher. Mit der anderen hielt ich das Telefon, um das meine Finger sich bereits verkrampften. Das durfte doch alles nicht wahr sein!

»Jetzt mal bitte der Reihe nach, Mama«, versuchte ich mich selbst zu beruhigen und ein wenig Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Sonst wäre ich verloren.

»Mach keine so kryptischen Andeutungen, sondern erzähl mir, was los ist, ich werde sonst gleich irre.«

Ich hörte meine Mutter tief einatmen.

»Also gut! Wie du vielleicht weißt, gehen mir das Leben im Alten Land, der Obsthof und die ganze Arbeit mit der Vermietung und dem Hofladen ein wenig auf die Nerven, genau wie dein Vater.«

Oh nein, wie kam das denn jetzt bitte?

»Nein, das wusste ich nicht«, unterbrach ich meine Mutter, weil ich wirklich zum ersten Mal davon hörte. »Ich dachte immer, du liebst dieses Leben. Und Papa.«

»Ja, das tue ich im Grunde auch, aber zurzeit habe ich das Gefühl, in einem Hamsterrad gefangen zu sein, und deshalb will ich für eine Weile hier raus, genau wie du vor sechs Jahren.«

Das wiederum konnte ich bestens verstehen.

»Und wo willst du hin? Auch nach Hamburg? Und für wie lange?«, hakte ich nach, während meine Gedanken sich überschlugen. Meine Mutter machte es spannend. Während sie offenbar Formulierungsschwierigkeiten hatte, schaute ich aus dem Fenster und bemühte mich, ein wenig von der Anspannung abzubauen, die sich um meine Brust legte wie ein Schraubstock.

»Nein, ich plane eine größere Tour. Ich will schließlich was erleben. Daher denke ich an eine Kunstreise quer durch Europa. Ich will nach Florenz, Paris und nach Figueres, das Dali-Museum anschauen.«

»Und was sagt Papa dazu?«, fragte ich atemlos.

Wer würde währenddessen die Kunden im Hofladen bedienen?

Wer kümmerte sich um die Vermietung der Zimmer und die Versorgung der Feriengäste?

Papa hatte, was das anging, zwei linke Hände und konnte sich noch nicht einmal ein Spiegelei braten. Nur auf dem Obsthof war er der erfahrene, kompetente Geschäftsmann, der dafür sorgte, dass es ihm und meiner Mutter an nichts fehlte.

»Er ist natürlich alles andere als begeistert, wie du dir sicher vorstellen kannst«, murmelte meine Mutter und wirkte mit einem Mal bedrückt.

Hatte ihre Stimme bei der Aufzählung der Reiseziele noch frisch und jung geklungen, hörte sie sich jetzt an wie eine Frau, die Ende des Jahres dreiundsechzig wurde. »Aber weißt du was? Mir ist das ehrlich gesagt gerade egal. Ich habe mich mein Leben lang überwiegend nach seinen Wünschen und Bedürfnissen gerichtet. Habe meinen Plan aufgegeben, nach dem Studium Kunst zu unterrichten, um eine Familie zu gründen und mit Jürgen die Obstplantagen zu bewirtschaften und alles andere aufzubauen, was heute zu unserem Hof gehört. Jetzt bin ich mal dran!«

Das stimmte natürlich!

Ich erinnerte mich an unzählige Male, an denen meine Mutter mich in Hamburg besuchen wollte, um mit mir in Ausstellungen, ins Museum oder Theater zu gehen. Doch bis auf wenige Ausnahmen war immer irgendetwas dazwischengekommen. Natürlich konnte man dies nicht immer meinem Vater in die Schuhe schieben. Die Arbeit auf einem Hof war eben manchmal unkalkulierbar, und Pläne mussten oft zurückgestellt werden.

Allerdings geriet meine Mutter mit ihren Träumen immer mehr ins Hintertreffen, was sich nun scheinbar rächte.

»Jetzt, wo du es sagst, kann ich dich verstehen«, antwortete ich. »Und du hast alles Recht der Welt, dir eine Auszeit zu gönnen. Das wird auch Papa sicher ähnlich sehen. Wann willst du denn los?«, fragte ich, überlegte aber, wie das alles funktionieren sollte. Im Grunde mussten meine Eltern jemanden einstellen, der meine Mutter ersetzte. »Wirst du alleine fahren, oder kommt noch jemand mit?«

Ich ging im Geiste die Bekannten meiner Mutter durch.

Allesamt nette, warmherzige und hilfsbereite Frauen. Aber für jede stand die Familie und die Sicherung des Einkommens an erster Stelle.

Eine echte Freundin wie Stella und Nina gab es im Leben meiner Mutter nicht.

»Nein, ich mach das alleine«, antwortete sie auch prompt, und ich meinte ein leises Zittern in ihrer Stimme zu hören.

Für jemanden wie sie war das ein großer Schritt.

Wenn sie überhaupt Urlaub gemacht hatte, dann zusammen mit meinem Vater. Und das meist nur im Winter, wenn keine Saison für Feriengäste war und auch nichts geerntet, eingekocht oder im Hofladen verkauft werden musste.

»Im Übrigen habe ich eine Annonce geschaltet, um eine Kraft zu suchen, die mich im Laden ersetzt und sich um die Gäste kümmert. Sobald ich eine gefunden habe und alles geregelt ist, fahre ich los.«

Ich versuchte mir das Gesicht meines Vaters vorzustellen, wenn in seinem Haus eine wildfremde Person herumwirbelte, um Frühstück für die Gäste zu machen und Kuchen für den Verkauf im Hofladen zu backen. Schon immer hatte Papa eine Putzhilfe kategorisch abgelehnt. Was würde er also dazu sagen?

»Dein Vater bezeichnet das alles als totalen Unfug, wie du dir denken kannst«, fuhr meine Mutter fort, und ich wünschte mir mit einem Mal, wir würden dieses Gespräch nicht am Telefon führen. Schließlich betraf ihre Entscheidung ein Stück weit die ganze Familie. Doch anscheinend war es ihr ein Bedürfnis, mit mir allein zu sprechen.

»Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen, dass du schnell jemanden findest, der dich halbwegs ersetzen kann und den Papa auch akzeptiert. Ich finde es gut, wenn du endlich mal etwas für dich machst. Wenn ich dich unterstützen kann, sag es mir.«

»Das ist ganz lieb, Spätzchen«, flüsterte meine Mutter. »Danke.« Dann hörte ich im Hintergrund die Stimme meines Vaters, der wieder irgendetwas suchte und natürlich als Erstes meine Mutter fragte, wo es sein könnte.

»Du, Leonie, ich muss leider auflegen. Jürgen braucht mich, wir telefonieren ein andermal, ja?«, sagte meine Mutter. »Und danke für den gestrigen Abend. Es ist schön, dass du dich in Hamburg so wohl fühlst und so nette Freunde hast. Also, mach dir noch einen schönen Sonntag. Bis ganz bald.«

Danach klackte es in der Leitung, meine Mutter hatte aufgelegt. Ich saß eine ganze Weile da und schaute hinaus, ohne wirklich mitzubekommen, was dort vor sich ging.

All meine Gedanken und Gefühle galten meiner alten Heimat, die plötzlich so lebendig vor meinem inneren Auge stand, als hätte ich sie nie verlassen: das Alte Land, das durch die drei Nebenflüsse der Elbe in drei sogenannte Meilen gegliedert wurde. Ein weites, fruchtbares Marschgebiet, durchzogen von Kanälen und Deichen, dazwischen kleine, schnuckelige Dörfer mit windschiefen Fachwerkhäusern. Über den weitläufigen Obstplantagen spannte sich ein tiefblauer Himmel, wie man ihn sonst nur am Meer fand.

Hinter den Deichen glitzerte das Wasser der Elbe, auf der weiße Segelboote dahinglitten wie Spielzeugschiffe.

Ich dachte an die heißen Sommer, in denen ich im Schatten der Apfel- und Kirschbäume mit meinen Puppen gepicknickt hatte. In denen Papa mich mit dem Gartenschlauch nass gespritzt und sich mit mir Federball-Duelle geliefert hatte. Mir lief das Wasser im Munde zusammen, als ich mich an all die Köstlichkeiten erinnerte, die meine Mutter für uns gekocht und gebacken hatte: Pfannkuchen mit Apfelschnitzen, Grießbrei mit Pflaumenkompott, Kirschkuchen und Holunderküchle. Es gab selbstgemachten Johannisbeerwein und knackfrischen Salat aus dem Nutzgarten neben dem Haus. Meine Freundinnen und ich naschten heimlich von den Erdbeeren oder schnappten uns im Vorbeigehen eine der kleinen, aromatischen Strauchtomaten, die ich heute noch liebte.

Ich erinnerte mich an Bootsfahrten mit meinem Vater auf der Lühe, wo am Deich das Haus meiner Eltern lag.

Ein Ort zum Träumen, ein Ort zum Glücklichsein.

Natürlich hatte auch meine Mutter das Recht darauf, glücklich zu sein, und ich würde alles dafür tun, um sie dabei zu unterstützen.

Ein wenig angespannt von diesem schwierigen Gespräch stand ich schließlich auf.

Ich würde jetzt die Küche putzen und mich dann wieder ins Bett legen und schlafen.

Irgendetwas sagte mir nämlich, dass ich in der nächsten Zeit all meine Kräfte brauchen würde.

3

Montagmorgen erwachte ich mit einem leichten Dröhnschädel und dem unguten Gefühl, dass sich nach der Entscheidung meiner Mutter, dem Alten Land für eine Weile den Rücken zu kehren, Schwierigkeiten einstellen würden.

Da das La Lune montags Ruhetag hatte, konnte ich es zum Glück langsam angehen lassen.

In der Regel nutzte ich diesen Tag, um all die Dinge zu erledigen, die im Laufe der vergangenen Woche liegengeblieben waren. Doch an diesem Morgen fehlte mir die nötige Ruhe, weil ich unablässig an meine Eltern dachte.

Müde und ein bisschen genervt saß ich drei Stunden später in der Speisekammer, meinem derzeitigen Lieblingscafé, nur wenige Schritte von unserer Villa entfernt, und hoffte darauf, dass meine Laune sich ein wenig besserte.

»Na, Leonie, wie geht’s?«, fragte Jonas, der sympathische Besitzer, und zwinkerte mir freundlich zu. »Café au Lait und eine Brioche, wie immer?«

»Oh mein Gott, bin ich wirklich so schrecklich eingefahren?«, fragte ich erstaunt und setzte mich an den schmalen Tisch vor dem Panoramafenster. Da, wo ich eigentlich immer saß, wenn der Platz frei war.

Von hier aus blickte man auf den Pappelstieg mit seinen schnuckeligen Geschäften und konnte das quirlige Treiben auf der Straße beobachten. »Aber selbst wenn es so ist, hätte ich gern beides.«

Jonas grinste und stellte sich an die Kaffeemaschine.

Derweil blätterte ich in der neuesten Ausgabe der Gala und registrierte erstaunt, als ich kurz aufblickte, dass es zu regnen begonnen hatte. Dicke, graue Tropfen klatschten auf den Holzboden der Terrasse, und schon flüchteten die Gäste ins Café.

Aus den Boxen ertönte sanfte Musik, die ich zunächst gar nicht zuordnen konnte. Eine glockenhelle Stimme sang It’s funny but I had no sense of living without aim – the day before you came.

Ich lauschte der Sängerin, die genauso traurig klang, wie ich mich manchmal fühlte, wenn plötzlich das Gefühl von Einsamkeit an mir nagte.

And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain. The day before you came.

»Hier, dein Kaffee und die Brioche. Lass es dir schmecken.«

Ich zuckte zusammen, ich fühlte mich, als hätte Jonas gerade meine geheimsten Gedanken und Sehnsüchte erraten. Hektisch schüttete ich Zucker in den Milchkaffee, obwohl ich mir das vor einiger Zeit abgewöhnt hatte. Die Musik wechselte nun zu einem fröhlicheren Lied, wofür ich sehr dankbar war.

War es eigentlich meine Bestimmung, gute Tochter, tolle Freundin, liebevolle Patentante und engagierte Mitarbeiterin zu sein – oder konnte das Leben noch mit etwas anderem aufwarten?

Andere waren mit über vierzig sogar schon zum zweiten Mal verheiratet, hatten drei Kinder oder ließen sich gerade scheiden. Nur ich lebte mein Leben tagaus, tagein, ohne größere Höhen und Tiefen.

Ob es dieses Gefühl der langweiligen Gleichförmigkeit war, das meine Mutter dazu trieb, aus ihrem Trott im Alten Land auszubrechen?

Oder liebte sie meinen Vater womöglich nicht mehr?

Hatte sie sich vielleicht sogar in einen anderen verliebt?

Bei diesem Gedanken erschrak ich zutiefst, obgleich sich alles in mir sträubte, das zu glauben.

Mein Vater und meine Mutter hatten den Bund fürs Leben geschlossen und, um das zu besiegeln, sogar eine Altländer Hochzeitsbank vor dem Rathaus in Jork aufstellen lassen, wie es in diesem Landstrich seit Ewigkeiten Brauch war.

Zum Preis von ungefähr einhundertsiebzig Euro konnte man sich und seinem Schatz ein Liebesdenkmal erschaffen.

Doch nun hatte dieses Denkmal Risse bekommen, und ich befürchtete, dass die Entscheidung meiner Mutter folgenschwere Konsequenzen haben würde. Schließlich kannte ich meinen Vater.

Jürgen Rohlfs war trotz seiner Herzlichkeit ein Altländer Dickschädel, wie er im Buche stand.

Wenn ihm etwas in die Quere kam, war mit ihm nicht gut Kirschen essen, und man ging ihm besser aus dem Weg, bis er sich wieder beruhigt hatte.

Wer auch immer ihm im Haushalt und bei der Vermietung behilflich war, hatte jetzt schon einen schweren Stand.

»Ah, hier steckst du«, holte eine Stimme mich aus meinen düsteren Gedanken, und als ich aufsah, blickte ich in die blitzenden Augen von Stella, die ihre kleine Tochter an der Hand hatte. Ich stand auf, hob mein Patenkind hoch und gab ihm einen Kuss auf die zarte Wange. Dann setzte ich die blondgelockte Emma wieder auf den Boden, weil sie das Gesichtchen verzog und bestimmt weitaus mehr Lust hatte, im Café herumzuwandern, als sich von mir herzen zu lassen.

»Wieso arbeitest du denn heute nicht?«, fragte ich Stella verwundert und bot ihr den Stuhl neben mir an.

»Ich hatte einen Arzttermin und nehme mir heute einfach mal außerplanmäßig frei. Deshalb habe ich Emma auch aus der Kita abgeholt, ich mache nachher einen kleinen Ausflug mit ihr. Hoffentlich hört es bis dahin auf zu regnen.«

»Schöne Idee«, sagte ich und beobachtete amüsiert, wie Emma zielsicher auf die Treppe zur Galerie des Cafés zusteuerte, weil sie wusste, dass es dort oben ein Spielzimmer gab.

Augenblicklich ergriff Stella die Hand ihrer Tochter und brachte sie nach oben, wo dem Lärm nach zu urteilen bereits einige Kinder herumtobten.

Es gefiel mir, dass sich Stella mittlerweile von der Karrierefrau auf der Überholspur zu einer hingebungsvollen Mutter gewandelt hatte.

Ursprünglich war in ihrem Lebensplan kein Platz für eine Familie vorgesehen, weil sie neben ihrem Beruf als Innenarchitektin noch eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt hatte. Doch dann war sie dem sympathischen und attraktiven Witwer Robert Behrendsen begegnet und schon kurze Zeit später schwanger geworden, sehr zur Freude ihrer Mutter, der Reederswitwe Katharina Alberti.

»Emma ist jetzt erst einmal eine Weile beschäftigt, denn sie hat ein Date mit Sascha, dessen Mutter so nett ist, ein Auge auf die beiden zu haben, während ich mit dir was trinke«, erklärte Stella, als sie zurückkam. Zu Jonas gewandt sagte sie: »Einen Kräutertee, bitte«, schnappte sich meine Brioche vom Teller und biss ein Stück ab.

»Keinen doppelten Espresso wie sonst?«, fragte ich verwundert. »Ist alles okay mit dir?«

»Ja, mehr als das. Ich habe zurzeit nur keine Lust auf Kaffee, und das ist auch besser so«, antwortete Stella so strahlend, dass mit einem Mal alles sonnenklar war.

»Du bist wieder schwanger«, sagte ich aufs Geratewohl, und Stella nickte. Was für eine Überraschung, in der Villa würde es wieder Nachwuchs geben! Und vor allem ein wahres Wunder, wenn man bedachte, dass Stella bereits sechsundvierzig war. »Wow, das sind ja Wahnsinnsneuigkeiten! Ich freue mich so für dich. Seit wann weißt du es? Und was sagt Robert dazu?« Fragen über Fragen, die ich alle auf der Stelle beantwortet haben wollte.

»Ich ahne es seit knapp zwei Wochen, aber soeben ist es amtlich geworden. Nur Robert weiß noch nichts von seinem Glück. Ich will es ihm heute Abend beim Essen sagen. Schade, dass ihr heute Ruhetag habt, ich hätte ihm die schöne Nachricht gern im La Lune erzählt. Aber ist das nicht irre?«

Ja, das war es in der Tat. Seit gestern kam ich ja kaum mehr hinterher. Auf der einen Seite die Sache mit meinen Eltern, die ich noch immer nicht recht verdaut und über die ich noch mit niemandem gesprochen hatte.

Und nun Stellas Schwangerschaft.

»Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Stella und schaute mich prüfend an. »Überlegst du gerade, ob du ein zweites Patenkind verkraften kannst?«

»Nein, das ist es nicht«, entgegnete ich.

Sollte ich Stella erzählen, was sich in meiner Familie abspielte, obwohl sie gerade so etwas Aufregendes erfahren hatte? Sie mochte meine Eltern und hatte schon viele Male ein paar entspannte Tage mit mir und Emma auf dem Hof und in dem wunderschönen Garten verbracht, der der ganze Stolz meiner Mutter war.

Schließlich entschied ich mich, ihr meine Sorgen anzuvertrauen, schließlich war auch sie so etwas wie meine Familie. Stella hörte mir in aller Ruhe zu.

Unterdessen hatte es aufgehört zu regnen, und in den Pfützen auf dem Kopfsteinpflaster spiegelte sich die Sonne.

Von oben hörte ich Emma vergnügt quietschen.

»Nun lass den Kopf nicht hängen, Leonie«, sagte Stella schließlich. »So schlimm, wie du es dir ausmalst, wird es bestimmt nicht. Nimm dir die ganze Sache nicht so sehr zu Herzen und vertrau darauf, dass sich alles finden wird. Dein Vater ist ein erwachsener Mann, und ihr habt doch nur drei Gästezimmer, nicht wahr? Anke wird gewiss nicht fahren, bevor sie nicht einen vollwertigen Ersatz gefunden hat. Du weißt doch, wie perfektionistisch sie ist. Keine Angst, die beiden werden sich schon nicht trennen, dazu lieben sie sich viel zu sehr. Und sollte es doch wider Erwarten schieflaufen, sind Nina und ich ja auch noch da.«

»Du hast bestimmt recht«, meinte ich seufzend und fasste schon wieder ein wenig Mut, weil Stella mir so gut zuredete. Dennoch regte sich ein leiser Zweifel in mir, so gern ich auch geglaubt hätte, dass sich die Probleme meiner Eltern bald wieder in Wohlgefallen auflösen würden. »Ich sollte die beiden einfach machen lassen. Sie sind schließlich erwachsen und müssen selbst wissen, was sie tun.«

Obwohl mein Kopf mir sagte, dass dies die bessere Einstellung war, signalisierte mein Bauch mir das genaue Gegenteil. Höchste Zeit, auf andere Gedanken zu kommen, sonst würde dieser Tag in Trübsal enden. »Willst du die andere Hälfte von meiner Brioche? Du musst doch jetzt für zwei essen«, fragte ich.

Verschmitzt lächelnd nahm Stella meinen Teller und sagte: »Ich dachte schon, du fragst nie.«

Während sie genüsslich aß, überlegte ich, wie das Leben in der Villa sich wohl mit einem neuen Baby gestalten würde.

Und wie Emma wohl auf ein Geschwisterchen reagieren würde? Außerdem war da noch Moritz, der mit seinen fast dreizehn Jahren immer mehr zum Eigenbrötler wurde und sich, so oft es ging, vom Rest der Welt abkapselte. Mit einem pubertierenden Teenager fertig zu werden war nicht ganz einfach.

Nachdem Stella und ich noch eine Weile über ihre Schwangerschaft geplaudert hatten, trennten wir uns. Stella wollte mit Emma zum großen Abenteuerspielplatz im Stadtpark und ich einen kleinen Schaufensterbummel machen, da es in der Nähe einige Geschäfte mit süßen Babysachen gab. Ich hatte große Lust, jetzt schon etwas für ihr Kind zu kaufen.

Doch anstatt wie geplant den Pappelstieg hinunterzugehen, fand ich mich zu meinem eigenen Erstaunen am U-Bahnhof Christuskirche wieder und stieg in die Linie eins, um zum Hauptbahnhof zu fahren.

Von da aus würde mich die S-Bahn nach Buxtehude bringen.

4

Als ich während der Fahrt Richtung Stade an der S-Bahn-Station Fischbek aus dem Fenster schaute, tauchten in meinem Blickfeld grüne, satte Weiden, Pferdekoppeln, Kleingartenkolonien, Getreide- und Maisfelder auf.

Ich liebte den Anblick der weiten, unverbauten Landschaft, die einen angenehmen Kontrast zu Hamburg bildete, wo man häufig nur von Hauswand zu Hauswand schaute.

Es sei denn, man war am Ufer der Elbe oder der Alster.

Das ländliche Idyll wurde nur durch ein gespraytes Fuck off an der Betonmauer kurz vor dem Bahnhof Buxtehude gestört.

Auch hier lebten offenbar Menschen, die hin und wieder ihren Frust loswerden mussten.

»Na, du machst ja Sachen«, sagte Papa vergnügt, als er mich am Bahnhof abholte. »Ich dachte, ich hör nicht recht, als du vom Handy aus angerufen hast. Hattest wohl Sehnsucht nach uns, was?«

Er umarmte mich, drückte mich an seine breite Brust und streichelte meine Haare.

Automatisch stellte ich mich auf die Zehenspitzen, denn mein Vater war ziemlich groß. Mit seinen fünfundsechzig Jahren sah er immer noch gut aus, auch wenn ich mich daran gewöhnen musste, dass seine kurzen Haare schlohweiß geworden waren. Doch die blauen Augen und das Grübchen am Kinn verliehen ihm etwas Jungenhaftes.

»Ich freue mich, dass du uns wieder besuchen kommst. Wie lange bleibst du?«

»Nur bis heute Abend«, antwortete ich und löste mich aus seiner Umarmung. »Das heißt, vorausgesetzt, du hast später nichts vor und kannst mich wieder zum Bahnhof bringen.«

Die Bemerkung Oder Mama macht das wagte ich nicht laut auszusprechen.

Was wusste ich schon davon, wie mein Vater sich momentan fühlte?

War er gekränkt?

Fühlte er sich ungerecht behandelt?

Oder gar abgeschoben?

»Ach, nur so kurz«, kam die enttäuschte Antwort. »Kannst du denn nicht wenigstens über Nacht bleiben? Wir könnten ein Gläschen Johannisbeerwein trinken und ein bisschen reden. Oder Scrabble spielen.«

Ich hakte mich bei ihm unter, während wir zu seinem Wagen gingen, einem alten Mercedes, der immer wieder herummuckte und recht häufig in der Werkstatt war. Doch Papa hing an ihm und behauptete felsenfest, eine Reparatur sei immer noch günstiger, als sich eines dieser Modelle zu kaufen, die eh nur so lange hielten, wie es die Garantie versprach. Manchmal wusste ich nicht, ob das die berühmte Altländer Knauserigkeit war oder einfach nur Nostalgie.

Wir fuhren an Steinkirchen, das sich innerhalb der zweiten Meile befand, an Obstplantagen, Höfen und Marktständen vorbei und parkten wenig später vor unserem Haus am Lühe-Deich. Es lag am Ende des Deichhufendorfes, gleich hinter einer Kurve.

Ich stieg aus, atmete die frische, saubere Luft ein und bestaunte einmal mehr den Eingang des großen Fachwerkhauses, das so typisch für diese Gegend war: Seine Prunkpforte schmückten geschnitzte Trauben, ein Symbol für Fruchtbarkeit.

Das weiße Ständer- und Balkenwerk unterteilte das Backsteingemäuer, das dadurch hell und freundlich wirkte, genau wie die grünen Fensterläden.

Das Reetdach legte sich wie eine wärmende Mütze über das Haus.

Rechts wohnten meine Eltern, in der linken Haushälfte waren die Feriengäste untergebracht.

»Ist immer wieder schön, hier zu sein«, sagte ich lächelnd und spürte, wie mich ein wohliges Gefühl überkam. Dieser Ort am Deich strahlte echte Ruhe aus.

Kaum zu glauben, dass sich hinter diesen Mauern eine Ehekrise abspielte.

»Spätzchen, da bist du ja«, rief meine Mutter freudig und umarmte mich.

Im Gegensatz zu neulich sah sie heute zehn Jahre jünger aus. Ihre Haare schimmerten in einem warmen Kastanienton, und sie trug eine enge Jeans und eine schmal geschnittene Bluse, die ihre zierliche Figur betonte. Dichte, dunkle Wimpern umkränzten ihre grünen Augen.

Eine attraktive Frau, auch mit zweiundsechzig.

»Ich freue mich so sehr, dass du gekommen bist. Magst du ein Stück Kuchen? Oder lieber eine Suppe? Hab gerade eine Spargelcreme mit neuen Kartoffeln gemacht.«

»Danke, Mama, vielleicht später, ich habe vorhin erst mit Stella und Emma gefrühstückt. Sie ist übrigens wieder schwanger, was sagst du dazu?«

Mein Vater blickte uns irritiert an. Mit solchen Themen konnte er nichts anfangen.

»Wenn ihr mich sucht, ich bin draußen beim Boot«, brummelte er und schlurfte mit hängenden Schultern davon. Kopfschüttelnd schaute meine Mutter ihm hinterher und bedeutete mir, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Sofort versank ich in der weichen, hellblauen Couch und den vielen bunten Kissen, die meine Mutter zum Teil selbst bestickt hatte. Wir hatten beide eine Vorliebe für bunte, fröhliche Farben.

»Das freut mich aber für Stella und Robert«, sagte sie und lächelte. »Aber wird das dann nicht ein wenig eng für sie in der Villa?«

Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht.

»Keine Ahnung«, antwortete ich. »Aber wie ich Stella kenne, zieht sie irgendwo eine Trennwand ein oder lässt einen Raum auf dem Dachboden ausbauen.«

Flüchtig streifte mich der Gedanke, Stella und ihre Familie könnten womöglich ausziehen.

»Bist du denn wegen unseres gestrigen Telefonats hier, oder hattest du einfach Sehnsucht nach deiner alten Heimat?«, wollte meine Mutter wissen und schenkte Tee ein. Augenscheinlich stand sie gerade auf Cranberry, eine neue Fruchtsorte in diesem Haushalt.

Und bestimmt nicht nach dem Geschmack meines Vaters, der von jeher die Ansicht vertrat, man sollte nur regionales Obst und Gemüse einkaufen und keinen neumodischen Kram wie Physalis oder Papaya aus exotischen Ländern importieren.

»Ja, ich bin hier, weil ich gern mit euch reden möchte. Wenn du weg bist und es Probleme mit deiner …« Ich suchte nach dem passenden Wort, »… Vertretung … gibt, dann hat das unweigerlich auch Konsequenzen für mich. Du kennst doch Papa. Er wird als Erstes bei mir anrufen, wenn er nicht weiterweiß.«

Meine Mutter nickte nachdenklich. »Daran habe ich natürlich auch gedacht. Deshalb ist es mir so wichtig, jemanden zu finden, der absolut zuverlässig ist und dem Jürgen vertraut.« Dann erhellte sich ihre Miene wieder. »Und ich glaube, ich habe die Richtige gefunden. Metta Dicks will sich ein bisschen Geld dazuverdienen, denn sie spart auf die Renovierung und den Ausbau ihres Hauses, das sie und ihr Mann gerade gekauft haben.«

Metta Dicks?!

Woher kannte ich nur diesen Namen?

Dann fiel es mir wieder ein: Die hübsche, etwa einundzwanzigjährige Blondine war vor zwei Jahren die Ollana Appelkoinigin, also Apfelkönigin, gewesen. Sie stammte – wie ich – aus dem Landkreis Steinkirchen und war überall wegen ihrer freundlichen, hilfsbereiten Art beliebt. Ich sah ihr Foto im Altländer Tageblatt vor mir, wie sie in ihrer Tracht – einem weißen Kleid, einer schwarzen Jacke mit Flügelärmeln, Silberschmuck und einer roten Schärpe – dastand und dem Betrachter ein breites, warmes Lächeln schenkte.

Auf dem Kopf trug sie einen Flunkkranz aus künstlichen Blüten und mit einer Art Ohren, die Mühlenflügel darstellen sollten.

Wenn jemand geeignet war, den Platz meiner Mutter zu übernehmen und Papa notfalls Paroli zu bieten, dann Metta Dicks! Außerdem war sie im Landfrauenverein Jork engagiert und konnte sich da notfalls Rat oder Hilfe holen.

Ein Stein fiel mir vom Herzen.

Natürlich war ich jederzeit gern bereit, meinem Vater unter die Arme zu greifen und ihn häufiger zu besuchen als sonst. Aber ich hatte einen Beruf, der meine volle Aufmerksamkeit und meine Kraft erforderte, und ich wohnte zudem nicht gerade um die Ecke. Auf zwei Hochzeiten tanzte es sich nun mal nicht besonders gut, und ich hatte nicht vor, mir ein Bein zu brechen.

»Und wovon hängt es ab, ob Metta für dich arbeitet?«, wollte ich wissen und trank genüsslich einen Schluck von dem süßlich-herben Cranberrytee. Mein Vater konnte sagen, was er wollte. Diese Frucht schmeckte ausgesprochen köstlich.

»Davon, ob dein Vater sie mag«, antwortete meine Mutter und strich den gestärkten Läufer aus Leinen glatt, der auf dem Couchtisch aus hellem Eichenholz lag und natürlich keine einzige Falte hatte. »Sie kommt Mittwochabend zu uns zum Essen, und dann sehen wir weiter. Bitte drück mir die Daumen, dass es klappt, Leonie.«

»Na klar, das mache ich«, versprach ich und stand auf, um zu meinem Vater zu gehen. Er sollte nicht das Gefühl haben, meine Mutter und ich verbündeten uns gegen ihn. Schließlich hatte er schon genug zu verdauen. »Ich schau mal eben nach Papa, okay? Wir können ja nachher gemeinsam Kaffee trinken.«

»Mach das, Spätzchen«, sagte meine Mutter, schien jedoch mit ihren Gedanken bereits woanders zu sein.

Bevor ich mich zum Bootssteg aufmachte, ging ich im Garten meiner Eltern auf und ab, der wie immer sorgsam gepflegt war.

Für die Altländer war es selbstverständlich, den gesamten Besitz stets tipptopp in Schuss zu halten, so dass niemand – auch kein noch so missgünstiger Nachbar – einen Anlass fand, um sich zu echauffieren. Im Bemühen, nach außen gut dazustehen, bepflanzten manche extra wegen der Touristen ihre zur Straßenseite gelegenen Vorgärten mit Obstbäumen.

Vor dem Garten und parallel zum Deich verlief ein schmaler Weg, eine Holztreppe führte über den Deich zum Ufer der Lühe.

Wie immer amüsierte ich mich über den blechernen, länglichen Briefkasten, der an ein amerikanisches Modell erinnerte und befestigt war wie ein Flaggenmast. Es war lange her, seit ein Postbote mit dem Rad über den Deich gefahren war und Briefe in den Kasten geworfen hatte.

Heutzutage passierte das alles auf der dem Ort zugewandten Seite des Hauses, wo man mit dem Auto vorfahren und parken konnte, falls Pakete ausgeliefert wurden.

Einen Moment lang verharrte ich auf der Deichkrone, schaute mich um und erinnerte mich an die unzähligen Male, an denen ich an dieser Stelle mit meiner Jugendliebe Henning gestanden hatte.

Von hier aus waren wir zu langen Spaziergängen oder Fahrradtouren aufgebrochen oder hatten einen unserer Lieblingsplätze, den Imbiss Wellenreiter am Anleger der Lühe-Schulau-Fähre, aufgesucht.

Liebgewonnene Rituale aus einer längst vergangenen Zeit, als ich noch geglaubt hatte, eine stabile Partnerschaft sei das einzig wahre Glück auf der Welt.

»Willst du da oben übernachten, oder hilfst du mir mit dem Boot?«, hörte ich meinen Vater fragen. Der Wind trug seine verzerrte Stimme über den Deich. Wenn Papa so schroff klang, ging es ihm nicht gut, das hatte ich im Laufe der Jahre gelernt.

Also rief ich: »Bin gleich da«, und hüpfte wie früher als Kind die Holztreppen hinunter zum Steg.

Um ihn herum hatte man Eisenpfähle in den Boden gerammt, auf denen Blechbüchsen montiert waren. Umzäunt war er von einer doppelten Reihe dicker Taue, in denen sich Blätter verfangen hatten. Im Gras steckten zartviolette Blumen ihre Köpfchen zwischen den Halmen hervor, als wollten sie hallo sagen. Hier, am Ufer des gemütlichen Tideflusses, hatte sich kaum etwas verändert. Das Alte Land schien auf wunderbare Weise aus der Zeit gefallen zu sein.

»Pass auf, dass du nicht ausrutschst«, sagte mein Vater und nahm meine Hand. »Heute Nacht hat es geregnet, und die vermoosten Stellen auf dem Holz sind sehr, sehr glitschig.«

Meine Hand lag eine ganze Weile in seiner, während wir, ohne zu reden, das Boot betrachteten, das träge auf dem Wasser schaukelte. Die Jolle mit dem Namen Das grüne Herz war zur Hälfte mit einer blauen Plane bedeckt und sah so schick und gepflegt aus wie eh und je.

Woran also werkelte mein Vater?

Mein Blick fiel auf eine Plastikplane, einen Farbeimer und einen Lackierpinsel, die auf dem Steg standen.

Das war so typisch für meine Eltern: Es gab immer etwas zu tun, zu planen, zu reparieren, zu putzen und zu ordnen. Wann kamen die beiden eigentlich jemals zur Ruhe?

»Hat Mama dir erzählt, was sie vorhat?«, fragte mein Vater schließlich, und ich nickte stumm. »Dann ist’s ja gut«, antwortete er, bevor er wieder in längeres Schweigen verfiel.

Vermutlich gab es für ihn nichts mehr zu sagen.

Es war das erste Mal, dass ich meinen Vater so resigniert erlebte, und es fiel mir nicht leicht, damit umzugehen.

Als sich plötzlich Kumuluswolken am Horizont auftürmten und unaufhaltsam in unsere Richtung schoben, steckte mein Vater den Pinsel, den Eimer und die Plane in eine Tragetasche, die er aus seiner ausgebeulten Cordhose zog.

Er könnte sich ruhig mal neue Klamotten leisten, dachte ich und überlegte, wie wohl meine Mutter seinen Kleidungsstil fand. Einerseits bewunderte ich die Bescheidenheit meines Vaters. Eitel war er nun wahrlich nicht.

Andererseits ließ er sich gehen, der absolute Sargnagel für jede Beziehung.

»Und was sagst du zu dem ganzen Schlamassel?«, grummelte er.

Achtung, jetzt war Vorsicht geboten!

»Ich finde es eine gute Idee, sich eine Auszeit zu nehmen. Dann könnte ihr euch beide sortieren«, antwortete ich und hoffte, dass ich meinen Vater nicht auf die Palme brachte. »Pausen sind wichtig, und in eurem Fall vielleicht hilfreich. Sieh es doch mal positiv: Ihr könnt beide tun und lassen, was ihr wollt, und braucht keine Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Du kannst so lange und so laut Fußball schauen, wie du willst. Und Mama kommt endlich dazu, dorthin zu reisen, wo sie immer schon hinwollte. Ihr seid in einem Alter, wo man das Leben genießen sollte. Also nutzt diese Chance.«

»Das klingt ja beinahe so, als wären wir uns gegenseitig ein Klotz am Bein und hätten nur noch wenige Wochen zu leben«, sagte mein Vater und vergrub seine Hände noch tiefer in die Taschen. »Ich brauche keine Auszeit von deiner Mutter. Von mir aus kann alles so bleiben, wie es ist.«

Ich seufzte tief. Diese Reaktion war bezeichnend. Hauptsache, es lief alles nach einem geregelten Plan.

»Mir ist ein bisschen kalt«, sagte ich. »Lass uns reingehen und Suppe essen. Mama hat extra gekocht. Außerdem beginnt es bestimmt gleich zu regnen.«