Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La Francia del siglo XXI es una nación descompuesta en muchas islas, sus metrópolis, con París a la cabeza, concentran a los ganadores de la globalización. Un archipiélago desconectado de los habitantes de ciudades pequeñas y periferias urbanas, donde lo ajeno y lo novedoso se percibe como una amenaza que provoca conflicitos raciales y culturales.La ilustración que iluminó el mundo al grito de Libertad, Igualdad, Fraternidad parece desdibujarse en un viejo cliché. Ordenado alfabéticamente por materias y personajes, Arde París es una guía imprescindible para dar a conocer los entresijos y paradojas del país que más influencia ejerce sobre España por vecindad, historia y evolución política. Un libro que se lee con la agilidad de una novela y el rigor de Iñaki Gil, uno de los grandes periodistas de nuestro tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título: Arde París

De esta edición: © Círculo de Tiza

© Del texto: Iñaki Gil

© De la fotogafía: Iñaki Gil

Primera edición: junio 2023

Diseño de cubierta: Rodrigo Sánchez

Corrección: @notecomasmáscomas

Maquetación: María Torre Sarmiento

Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.

ISBN: 978-84-127090-0-1

E-ISBN: 978-84-127090-1-8

Depósito legal: M-18628-2023

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.

Para Montse, por el tiempo robado.

Índice

El último título, el mejor

El archipiélago francés,gran cataclismo social

Argelia, las fracturas de una guerra civil que no terminó con la independencia de la colonia

Bolloré, Vincent, empresario audaz, promotor de Zemmour y ‘ogro’ de los medios

¿Brigitte trans? ¿Emmanuel gay? Los Macron, pareja a prueba de fake news

Chalecos amarillos, la revuelta de la Francia de las rotondas

El covid en Francia: la ministra que vio venir la pandemia y acabó imputada y el presidente que reaccionó tarde pero bien

Déclinisme, esa nostalgia decadente, reaccionaria, mayoritaria y… falsa

El Elíseo, símbolo maldito del poder, donde solo los Macron parecen felices

Hidalgo entierra a ‘la izquierda más tonta del mundo’, el PS de Mitterrand y Hollande y sus ‘batallas microscópicas’

Inmigración, delincuencia y terrorismo, del fin de un viejo tabú a la superchería de ‘El Gran Reemplazo’

Le Pen, Marine, derrotada en las urnas, aceptada dentro del sistema

Emmanuel Bonaparte Macron, retrato de un presidente y de su contribución al relato nacional de Francia

Mélenchon, Jean Luc, holograma de la unidad de la izquierda

Pécresse, Valérie, la candidata que sabe japonés y ruso, pero no supo hablar a su electorado de derechas

Putin, sus admiradores franceses y el presidente que quería ser Chamberlain y Churchill al mismo tiempo

Pensiones, las dos batallas entre Macron y Martinez por la reforma de la jubilación

Roussel, Fabien o la melancolía de las banderas (rojas) y las luchas de antaño

Sarkozy, Nicolas: traidor a la derecha, aliado de Macron, temeroso de acabar en prisión

Zemmour, el cohete de extrema derecha que estalló en pleno vuelo

Epílogo. ¿Quién frenará a Le Pen cuando Macron no esté?

Agradecimientos

El último título, el mejor

Siempre he empezado a escribir por el título, fuera una crónica, un reportaje o una columna de opinión. Un título cuadrado, esto es, ajustado a la medida del hueco de la maqueta, acordado con el responsable de la sección y, si no era una pieza estándar, tras diálogo con el diseñador de la página. Tener un buen título obliga a una reflexión previa, a ordenar las ideas de lo que vas a contar, a desechar lo secundario, a jugar con palabras. Es tiempo ganado a la hora de empezar a escribir.

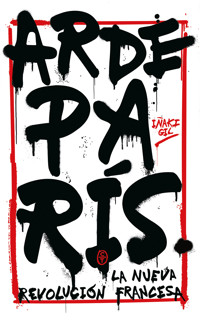

Comprenderán mi zozobra cuando el 25 de abril a las 13:30 llegué a un coqueto bistró del barrio de la Justicia del centro de Madrid. Había quedado para comer con Rodrigo Sánchez, el mejor diseñador de portadas de España y parte del extranjero, sin tener el título definitivo. Como un novato. Lo que soy, pues este es mi primer libro.

Así como tuve claro desde el principio el esquema de ordenar alfabéticamente los capítulos, mezclando personajes y temas, el título se me atragantó desde el minuto uno. A mí me gustaba “Ni de derechas ni de izquierdas”, por el contraste con la polarizada política española. Era decirlo y encontrar en el interlocutor una mueca de desprecio. También me gustaba “La paradoja francesa”. Hasta que cené con Juanma Bellver que lo salivó: “‘La paradoja francesa’... Hum, sí”; lo saboreó: “‘The french paradox’, sí... suena bien”; lo masticó: “la vieja teoría de que los franceses tienen menos ataques de corazón que los anglosajones pese a ingerir tantos alimentos grasos (quesos, foie...) gracias al vino tinto”; y lo digirió: “bueno, en realidad, quién se acuerda de esto”. Así que decidí unirlos: “Ni de izquierdas ni de derechas y otras paradojas francesas”.

Pero no le gustaba a nadie. Además, dos malos títulos no hacen uno bueno. Debo decir que ni familiares ni amigos tenían ideas mejores. Que si “El Hexágono”, que si “Macron (y varias rimas acabadas en ‘on’)”…

También me gustaba “La Francia AAA y la Francia de las sombras”, pero casi nadie asocia la triple A que las agencias de rating emplean para calificar la deuda de los estados más solventes con la Francia que va bien. Le di la vuelta. Pero “La Francia de las sombras y la Francia de las Luces” dejaba frío a todo el mundo.

“Hablando de Francia pensando en España” me gustaba a mí. Y a nadie más. Además, y aunque en todos los capítulos hago siempre alguna referencia a España, podía dar una idea equivocada del libro.

Así que cuando Rodrigo, al minuto de entrar en materia, preguntó, “¿Tienes título?”, le respondí que había acordado con la editora “Liberté, égalité y lucha social”. Las dos primeras palabras en francés y la tercera parte en castellano. Sustituyendo ‘fraternité’ por la idea de conflicto. “En una semana, tendrás una portada”, dijo Rodrigo...

A los postres, no sé muy bien por qué, me puse a enseñarle mis fotos de las manifas de los chalecos amarillos. En concreto, el álbum de la destrucción de los Campos Elíseos el sábado 16 de marzo de 2019. Rodrigo se paró en la foto que se reproduce en la página 11 de este libro. “Haz un cropping”. “Eso es una portada. Con fuerza. Con las letras hechas como si fueran una pintada. ¿Por qué no se lo consultas a la editora?”

Le añadí, sobre la marcha, ‘La nueva revolución francesa’, que había descartado en mis consultas de títulos. La respuesta de Eva Serrano llegó a la media hora. “Buenísima!!!!!!! Me encanta”. Por una vez, el último título era el mejor.

Déjenme que les cuente la pequeña historia de esa foto, tomada con mi teléfono a las 21:19 del 16 de marzo de 2019. Era el sábado número 18º de la protesta de los chalecos amarillos. Las cifras de asistencia a las manifestaciones habían bajado de los 282.000 de noviembre a 32.000 de aquel día, según los recuentos del ministerio de Interior, siempre contestados por los organizadores. Manifestantes, policías y periodistas estábamos cansados. Porque 18 sábados consecutivos son demasiado.

Además, Macron, que estuvo noqueado a primeros de diciembre, había conseguido darle la vuelta a la situación. Se había inventado el Gran Debate, el mayor experimento de participación ciudadana: 10.405 reuniones locales, 16.000 cuadernos de quejas, 1,8 millones de propuestas online hechas por 577.000 internautas. Y el road show del presidente. Macron se encerraba en pequeñas poblaciones (una por cada región) para debatir con alcaldes de pueblo, sindicalistas, comerciantes y ciudadanos de a pie. Con un cuaderno para tomar notas y, a veces, en mangas de camisa. En sesiones de seis horas o más. En directo por las cadenas de noticias. Se había dado un mes para presentar la síntesis... y había recuperado su popularidad.

Todo eso lo contaba yo en una crónica enviada a primera hora de la mañana del sábado 16 para ser publicada a página completa en el periódico del domingo. Y a vivir. Macron se había ido a esquiar a los Pirineos y yo de paseo por los Grandes Bulevares. Probablemente, con la intención de acercarme al final de La Marcha del siglo, una protesta ecologista que acabó reuniendo pacíficamente a 45.000 personas. Pero no llegué a Ópera.

Las alarmas informativas empezaron a sobresaltar mi móvil. Un incendio provocado en un banco obligaba a desalojar un inmueble... graves enfrentamientos en los Campos Elíseos. No recuerdo si volví a casa a escribir o si improvisé desde un café. Pero los metadatos de mis fotos me sitúan a las 20:15 junto al Arco de Triunfo. Bajé por la acera de los impares y subí por la de los pares. Pasada la medianoche envié otra crónica para la web del periódico...

“Son casi las 10 de la noche y los únicos chalecos amarillos que quedan en los Campos Elíseos no están para declaraciones. La docena de operarios de la limpieza de París están a tope. Con su chaleco amarillo por encima del uniforme verde, barren los pedacitos de vidrio de una marquesina de autobús...

Estamos en la acera de los números pares y sus compañeros, un poco más arriba, recogen a paladas los escombros de un kiosco de prensa, uno de los dos quemados durante la tarde del sábado. Fueron horas de pillaje, como testimonian los vídeos del saqueo de Zara, con los violentos arrojando prendas al exterior. A esta hora solo quedan las perchas en la acera. O las cajitas azules de Swarovski, desparramadas en el suelo de la calle. Dentro, los mostradores vacíos. Han arramblado con todo. En frente, está la tienda principal de Hugo Boss. Cristales rotos, estanterías vacías. Los vigilantes, agitados, no responden a la turista que les pregunta si se han llevado todo. Más tranquilos, los tres perros que montan guardia, aspecto fiero tras el bozal. Los violentos han dejado su mensaje en los paneles de madera: “¿Quién es ahora el Boss (jefe)?”. Aquí y en otros lugares de la “avenida más bonita del mundo”, según el tópico francés, se nota que los ‘casseurs’ han querido vestir de ideología su destrucción y su pillaje: “No pedimos nada, lo cogemos todo”.

Las A anarquistas firman pintadas como estas en la sede del HSBC: “Insurrección necesaria. Tenemos rabia”, “Fuego a los bancos”, “No hay justicia, no hay paz”. A estas horas de la noche, los antidisturbios han bajado por las dos aceras desde el Arco de Triunfo despejando a los últimos “chalecos amarillos”. El viento frío ayuda a mandar a casa a los recalcitrantes…”

Era mi crónica número 31 sobre el movimiento de los chalecos amarillos. Pero, para mi asombro, lo que colegas, amigos y familiares me preguntaban desde España era si los chalecos amarillos eran de extrema izquierda o de extrema derecha. “Oye, Iñaki, ¿es verdad que Marine Le Pen apoya a los chalecos amarillos?” Parecido dilema al de “Oye, ¿Macron es de derechas o de izquierdas?”

Este libro nace de la necesidad de explicar a mis conciudadanos de la España polarizada que en otros países, como en Francia, esta división ideológica ha decaído. Existe, desde luego, pero no es esencial. Este libro pretende explicar esa y otras paradojas como que el 61 % de los habitantes del país de las Luces crea en la teoría complotista del Gran Reemplazo. Explicar que la dulce Francia del glamour y la excepción cultural es el país de toda la Unión Europea con mayor número de homicidios y con una tasa de suicidios que duplica la de los países vecinos como España. Explicar que Francia, país orgulloso de sí mismo, es también la patria del pesimismo: dos de cada tres galos piensan que su país está en declive. Explicar que Francia, cuna de las libertades, parece necesitar un drama cada pocos años, el último a cuenta del retraso de la jubilación de los 62 a los 64 años. Un pueblo que reverencia y denuesta, a la vez, a las élites que lo gobiernan desde siempre y a las que reta desde las barricadas, como si el fermento de la Revolución necesitara ser regado periódicamente con sangre y fuego.

“‘¿Arde París?’ era el título de una película”, dijo Rodrigo. Y en efecto, así se titulaba un film de 1966 dirigido por René Clément, una superproducción franco-americana con un reparto en el que estaban Jean Paul Belmondo, Alain Delon, Leslie Caron, Glenn Ford y Kirk Douglas, entre otros. La música era de Maurice Jarre y el guion de Francis Ford Coppola y Gore Vidal... sobre la base del libro homónimo de Dominique Lapierre y Larry Collins, publicado dos años antes.

Yo no recuerdo nada de la película pero sí el libro, hoy descatalogado en su traducción española. Paris brûle-t-il? está considerada una novela histórica, pero sus autores entrevistaron a decenas de protagonistas de la Liberación de París, contada desde todos los puntos de vista. En el libro se narra la reunión del cuartel general de Rastenburg, el 25 de agosto de 1944, en el que se informa a Hitler de que tropas aliadas habían alcanzado el centro de la capital francesa. Hitler, preso de “un ataque de furor, aullaba que había dado órdenes de que la ciudad fuera destruida”. El Führer se dirigió al jefe del Estado Mayor: “Jodl —gritó con voz ronca—, ¿arde París?” Y, ante el silencio de los presentes, “repitió, dando con el puño en la mesa, ¡Jodl! ¡Quiero saberlo! ¿Arde París?”

París no fue destruida en agosto de 1944, porque el comandante del Gross Paris, el general Dietrich von Choltitz, el hombre que había arrasado Rotterdam y Sebastopol, se negó a cumplir las órdenes del Führer, al que había sido fiel hasta entonces pero al que consideraba ya un loco. Eso, según su relato, autoexculpatorio, publicado en Le Figaro del 3 al 15 de octubre de 1949.

La verdad una vez más se confunde con el mito. Pero Paris brûle-t-il? ha quedado acuñada como una frase hecha. Ardieron el Barrio Latino en el 68, los Campos en la crisis de los chalecos amarillos y las ingentes cantidades de basura acumuladas durante la huelga de los basureros en el conflicto de la reforma de las pensiones de 2023.

Aquel 16 de marzo de 2019 ardieron en París coches, motos y bicis, pero lo significativo fueron las tiendas atacadas, 600 en la capital. Los Campos Elíseos es una de las calles más caras del mundo. Está publicado que Apple paga por los 5.000 metros de su flagstore un alquiler de 14 millones de euros al año. Así que todas las tiendas pueden ser consideradas un símbolo del capitalismo. No se salvaron ni la boutique del PSG ni el local de Iran Air ni el espacio Renault ni Zara ni la Disney Store. Ni la brasserie Fouquet’s, un restaurante al que van famosos y donde Nicolas Sarkozy celebró su victoria en las presidenciales de 2007. Todo fue reconstruido días después. De hecho, aquella noche cuatro turistas despistados y yo cenamos tranquilamente en La Maison d’Alsace, incombustible a la moda y/o al disturbio.

* * *

Este libro repasa los temas esenciales que preocupan, dividen y motivan a los franceses y que fueron decisivos en las elecciones de 2022, que dieron paso al segundo y último quinquenio de Macron. Está construido sobre la base de reportajes, entrevistas y crónicas de mis años de corresponsal de El Mundo en Francia, así como de mis lecturas y experiencias personales. Ordenado alfabéticamente por materias y personajes, pretende ser útil a quien quiera conocer los entresijos y paradojas del país que más influencia ejerce sobre España por vecindad, historia y evolución política.

PS: Como sé que la cuestión genera cierta polémica, quiero aclarar que utilizo el término ‘extrema derecha’ para referirme a las formaciones, como Reunión Nacional (RN) de Le Pen, que se sitúan más allá de la derecha homologada en Europa como Partido Popular Europeo, del que forman parte, entre otros, el PP español y Los Republicanos (LR) franceses. Análogamente, La Francia Insumisa de Melénchon es, para mí, la extrema izquierda. Ni en un caso ni en el otro empleo nunca el prefijo ultra, común en España. Los ultras, de derechas o de izquierdas, como los black bloc, incluyen la violencia entre sus formas de acción política.

Iñaki Gil

Madrid, 29 de mayo de 2023

El archipiélago francés, gran cataclismo social

La Francia del siglo xxi ya no es un país homogéneo articulado por un Estado fuerte, sino una nación descompuesta en islas urbanas donde se concentran los vencedores de la globalización ajenos a la suerte de los “galos refractarios” que habitan en los pueblos y las periferias urbanas.

Antes de que Francia dejara de ser un país cuya vida política descansaba en la alternancia entre derecha (con el gaullismo como fuerza hegemónica) e izquierda (primero dominada por el comunismo, luego por el socialismo), su tejido social se desgarró. Las matrices que lo articulaban —La Francia campesina, la Francia obrera— se difuminaron al compás de la decadencia de la agricultura y la industria. En paralelo, los dos corpus ideológicos que la encuadraban —el catolicismo y el comunismo— se desintegraron: en 1960 el Partido Comunista representaba al 25 % del electorado (ahora, al 2 %) y el 90 % de los franceses estaban bautizados; ahora, el 30 %.

Desde la distancia, Francia sigue siendo un país homogéneo, sin apenas diferencias regionales, estructurado por un Estado fuerte, centralizado y vertical con un presidente todopoderoso. Un mapa plano, con las cordilleras en las fronteras (Alpes, Pirineos) y una chincheta luminosa, París y su Torre Eiffel.

Desde cerca, muchas cosas habían cambiado, sin embargo. Y solo algunos supieron verlo. Dos demógrafos reputados, tanto por su rigor y dotes divulgativas como por su olfato informativo, Hervé Le Bras y Emmanuel Todd, fueron los primeros en estudiar con lupa los mapas electorales. El geógrafo Christophe Guilluy estudió la Francia de las periferias que cuando quiso reclamar atención se puso un chaleco amarillo. Pero quien mejor acertó a definir la Francia del siglo xxi fue Jérôme Fourquet, geógrafo, analista político y director del Instituto Francés de la Opinión Pública (IFOP). Su visión dio título (El archipiélago francés) a un libro que vendió 130.000 ejemplares, cifra asombrosa para un texto de sociología. Su subtítulo anunciaba el “nacimiento de una nación múltiple y dividida”. No hay una Francia vaciada, pero, al igual que sucede en España, los habitantes de esa Francia en la sombra se sienten marginados. Y están decididos a que se sepa. (Ver capítulo chalecos amarillos).

La Francia del siglo xxi es una nación descompuesta en muchas islas, sus metrópolis, con París a la cabeza, donde se concentran los buenos empleos y los ganadores de la globalización, abiertos al mundo y a las culturas diferentes, bien comunicados, satisfechos consigo mismos y ecológicamente preocupados por el fin del mundo. Un archipiélago desconectado de los territorios de “los galos refractarios”, en expresión despectiva de Emmanuel Macron, habitantes de ciudades pequeñas, aldeas y periferias urbanas donde la mundialización no genera beneficios ni empleos, donde lo ajeno y lo novedoso se percibe como una amenaza y donde la preocupación es cómo llegar a fin de mes.

Fourquet describe con precisión la transformación de Francia en un inmenso parque de atracciones, una sociedad donde la industria ya solo supone el 10 % del PIB y que ahora vive por y para el consumo, el ocio y la cultura. Se atreve, incluso, a señalar dos fechas emblemáticas de este gran cataclismo social: el 30 de marzo de 1992, cuando cerró sus puertas la factoría de Renault en Boulogne Billancourt, la mítica fábrica de las afueras de París ante cuyas puertas arengaba Jean Paul Sartre, y el 12 de abril del mismo año, cuando se inauguró el parque de atracciones Eurodisney, rebautizado luego como Disneyland París. “Dos símbolos. Solo 13 días separan dos mundos”.

Otro hito fue el Estadio de Francia “levantado en la que fue la mayor concentración industrial tras el Ruhr (Alemania)”. El estadio se inauguró el 28 de enero de 1998 con un amistoso Francia-España (1-0, Zidane) con Jacques Chirac y José María Aznar en el palco. El seleccionador español, Clemente, explicó así la derrota: “La zona de la portería de Zubizarreta estaba helada. Era un buen disparo, pero Andoni ha perdido pie (…) Si en España un estadio de 60.000 millones de pesetas no tiene calefacción bajo el césped nos vemos todos cazando moscas. Es increíble que en una obra de esta magnitud se hayan olvidado del terreno de juego. Estuvimos a punto de pedir botas con clavos…”

Unos días antes, en la visita para la prensa, yo también había visto que el maravilloso Stade, un prodigio técnico con pista de atletismo ocultable bajo el primer graderío, retráctil, tenía un césped sin arraigo: “Dos causas. Falta de sol y contaminación del suelo que albergó una fábrica de amoniaco…”, apunté en mi reportaje previo a la inauguración.

Los españoles lo conocen porque allí el Real Madrid disputó y ganó la final de la Liga de Campeones de 2022 frente al Liverpool. Bastantes seguidores del equipo merengue guardan, sin embargo, un mal recuerdo de esa noche tras sufrir “la acción de varios centenares de delincuentes violentos y coordinados”. La cita es del informe final conjunto de dos comisiones del Senado que desnuda al ministro del Interior, Gérald Darmanin, y a otros responsables del orden público. Entre otras razones, porque “la presencia de estos delincuentes, aunque de una amplitud inédita, era previsible”. Todo el mundo sabe que el departamento de Seine Saint Denis es un arrabal en el que es mejor no aventurarse más allá de su catedral, donde están enterrados los Reyes de Francia, y del Estadio de Francia.

Está situado al norte del municipio de París y es un buen ejemplo del trabajo de etnología político social de Fourquet. Emblema del cinturón rojo, el PC dirigía 27 ayuntamientos en 1977, 14 en 2001 y seis en 2020.

El declive comunista fue paralelo al cierre de fábricas y a la llegada de población inmigrada. Hoescht cerró su planta química en 1995, Westinghouse su factoría de material ferroviario en 1997; en este siglo, bajaron la persiana la metalúrgica Babcock Wilcox en 2012, la farmacéutica Sanofi en 2013 y, finalmente, dos centros del grupo Peugeot en 2014 y 2018.

“Privado de su sustrato industrial y obrero, el comunismo municipal estaba abocado ineluctablemente a periclitar”, concluía Fourquet en un estudio sobre ‘la dislocación de la periferia roja’ publicado en Le Figaro. Si los antiguos alcaldes comunistas eran obreros, sus sustitutos son empresarios o empleados del sector terciario. Porque, en torno al Stade de France, han instalado sus sedes sociales compañías como SFR, Generali, SNCF, Randstad. Y el cineasta Luc Besson levantó aquí en 2012 su Cité du Cinéma, con estudios de cine y TV en una antigua central térmica. En el norte del departamento, el aeropuerto de Charles de Gaulle ha pasado de acoger 15 millones de pasajeros en 1985 a 76,2 millones en 2019.

“La población obrera, integrada, sindicada, a menudo empleada en las grandes empresas metalúrgicas, de las que el PC extraía cuadros, militantes y electores, ha sido reemplazada por una población pobre, excluida del mercado laboral o con empleos esporádicos en empresas de servicios o de trabajo temporal y que además sufren una marginación suplementaria por ser de origen inmigrante y de nacionalidad extranjera”, escribió en 2004 el geógrafo Philippe Subra.

Dado que en Francia la legislación prohíbe inquirir sobre la religión que profesa cada uno, los estudiosos recurren a diversas observaciones para medir la irrupción del islam. En Saint Denis los recién nacidos que tienen un nombre de pila árabe o musulmán han pasado del 15 % en 1983 al 45 % en 2016. El candidato de extrema derecha, Éric Zemmour, nacido en un municipio de Sant Denis (Montreuil), escribió en su libro Francia no ha dicho su última palabra: “Entre los diez nombres de pila más dados a los niños todos son extranjeros como Mohamed o asimilados como Inés o Ryan”.

En los años 80, los demógrafos Hervé Le Bras y Emmanuel Todd Habían cartografiado la audiencia electoral en el PC y la práctica religiosa católica en un mapa que titularon ‘Marx y Jesús’ dentro de su libro La invención de Francia. Tras constatar que las zonas de fuerte implantación comunista y las de intensa identidad católica no se superponían, concluyeron: “el comunismo es menos un fenómeno de lucha de clases que un conflicto de naturaleza metafísica entre los que creen en el paraíso después de la muerte y los que creen en el paraíso sobre la tierra, entre partidarios de la ciudad de Dios y los de la ciudad del sol. El comunismo es, antes que nada, como la religión, una relación con el más allá”. En un guiño que él presenta como homenaje a sus predecesores, Fourquet ha levantado el mapa ‘Marx y Mahoma’. Pone en relación el número de mezquitas con el de sedes permanentes del PC. En Saint Denis, quedan 27 locales comunistas y hay ya 82 mezquitas.

Como si fuera un geólogo, el observador detecta en la superficie las trazas de la influencia musulmana “en la moda (niqab y jilbab en las mujeres, chilaba y barba en los hombres), en los numerosos comercios halal y, por supuesto, en mezquitas y salas de oración, todo ello en curso de sedimentación desde hace una treintena de años en este departamento y en numerosas barriadas populares de toda Francia”.

Esta capa musulmana se superpone a la ‘capa yanqui’ (los McDonald’s) y a una ‘capa roja’ aún presente. Los obreros y los concejales comunistas desaparecieron, pero sobrevive el sustrato comunista en el callejero: avenidas o calle de Stalingrado, bulevar Gorki, avenida Allende y otras dedicadas a héroes locales.

En un nuevo libro, Francia bajo nuestros ojos (2021), escrito en colaboración con el periodista Jean Laurent Cassely, Fourquet no solo lleva la cuenta de la destrucción del tejido industrial con precisión (94 centros de producción de la industria del automóvil y 114 del sector agroalimentario, cerrados entre 2008 y 2020) sino que describe una Francia donde los almacenes de Amazon han sustituido a las fábricas, los parques de atracciones y los centros de saldos multimarca a las discotecas y bailes populares.

En el archipiélago francés reina un hiperindividualismo que convierte en obsoletas las variables tradicionales de la sociología política. La gran convergencia de los años 70 y 80 ha dejado sitio al ‘efecto reloj de arena’: En ‘la Francia premium’, los modos de vida de las clases superiores han subido de gama mientras que, por abajo, se ha impuesto una economía de buscarse la vida, ‘La Francia discount’. “En una sociedad que no cree ya en la revolución, lo que cuenta es el aquí y ahora, lo que puedo pagar a mis hijos. La idea es que si a los 40 no puedes comprarles unas Nike a tus hijos has tirado tu vida por la borda”, resume el autor cuya especialidad formativa fue geopolítica y geografía electoral.

Como además dirige uno de los principales institutos de sondeos (IFOP), Fourquet es capaz de hilar muy fino en la lectura de los resultados electorales. Tras la victoria de Macron sobre Le Pen en 2017 (66 % - 34 %), analizó el voto en relación con la distancia del lugar de residencia a una estación de ferrocarril. En las ciudades con estación, Macron arrollaba (78 % - 22 %), mientras que, en las localidades a más de 20 km de una estación de tren, Le Pen se imponía (60 % - 40 %).

Otra relación interesante, voto y dominio del inglés: el 35 % de los votantes de Macron afirmaba manejarse en la lengua de Shakespeare frente al 19 % de los de Le Pen. Entre los partidarios de Macron, un 47 % estima que su aprendizaje debe ser una prioridad de la escuela; solo el 28 % de los de Le Pen opina igual. Otrosí, el 43 % de los macronistas ve series o films en inglés frente al 23 % de los lepenistas.

Es la misma ruptura que David Goodhart, director de la revista Prospect’, teorizó en su libro The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics sobre el Reino Unido. El ensayista describió una sociedad dividida entre la gente de cualquier parte (people from anywhere) y la gente de alguna parte (people from somewhere). Los primeros son los triunfadores de la globalización, residentes en Londres y las grandes ciudades, abiertos a las influencias culturales externas. Los segundos tienen más arraigo local, menos diplomas y son menos móviles. El segundo grupo fue el que impuso su criterio en el referéndum del Brexit.

Que Macron pertenece a la élite cosmopolita (los anywhere) no ofrece discusión. Pero hay un detalle que confirma su singularidad. Hasta él todos los presidentes habían tenido un feudo local, un anclaje con la Francia profunda que equilibraba su impronta parisina, ya que vivían y hacían política en la capital. George Pompidou en Cantal, Valéry Giscard d’Estaing en el Puy de Dôme, François Miterrand en la Nièvre, Jacques Chirac y François Hollande en Corrèze, Nicolas Sarkozy en los Altos del Sena. Macron supone en esto también una ruptura con la tradición, es un político sin raíces territoriales. Un político de cultivo “hidropónico, como esos sustratos neutros e inertes sobre los que se cultivan en invernaderos frutas y legumbres”, observó Fourquet en Le Figaro.

Los resultados de la primera vuelta de las presidenciales de 2022 confirmaron la existencia de esas dos Francias (la cosmopolita, liberal y europeísta, que vive en las islas del archipiélago; y la provinciana, populista en cualquiera de sus versiones extremistas y nacionalista de la periferia). Los viejos partidos que fueron los pilares de la v República confirmaron su decadencia y sus candidatas los peores registros históricos (la socialista Anne Hidalgo, 1,75 %; y la republicana —derecha clásica— Valérie Pécresse, 4,78 %). [Ver capítulos dedicados a ellas, así como a los otros candidatos].

El buen resultado del candidato de la extrema Izquierda, Jean Luc Mélenchon (21,9 %), tercero tras Marine Le Pen (23,15 %) y Emmanuel Macron (27,85 %) llevó a algunos observadores en España a interpretar los comicios en clave de radicalización. Los extremos han aspirado el voto de la derecha clásica y la izquierda del sistema, sometidos a una centrifugación electoral de la que sale perdiendo quien ocupaba el centro, venían a decir. Es un espejismo. Un estudio del IFOP realizado el mismo domingo 10 de abril de 2022 en la hora que siguió al cierre de los colegios de la primera vuelta aportaba el siguiente retrato electoral:

Entre quienes ganan menos de 1250 € netos al mes, un 31 % votó a Le Pen y un 28 % a Mélenchon. Ambos tienen el mismo apoyo (26 %) en la franja de 1.250 a 2.000 €. En cambio, un 35 % de quienes ganan más de 3.000 € votó a Macron. El 34 % de quienes están en paro votó al candidato de extrema izquierda y un 29 % a la de la extrema derecha. El 42 % de quienes ahorran bastante y el 36 de los que economizan algo vota a Macron. Por el contrario, el 30 % de los que llegan justos a fin de mes y el 28 % de los que viven a crédito dio su sufragio a Le Pen. Porcentajes similares, aunque inferiores de ambas categorías escogieron a Mélenchon.

Se confirma en otra cita con las urnas que el 36 % de los obreros y empleados votan a Le Pen mientras que Mélenchon recibe el apoyo del 23 % de los obreros y del 25 % de los empleados. Macron concita el respaldo de 35 % de los cuadros superiores y el 38 % de los jubilados.

De todos ellos sale un retrato no de tres Francias (extrema derecha/ centro/ extrema izquierda) sino de dos: Los que están muy satisfechos de cómo les va la vida votan abrumadoramente a Macron (43 %) los bastante satisfechos (un 37 %). Los insatisfechos votan a Mélenchon (37 %) o Le Pen (31 %) y los muy insatisfechos apoyan abrumadoramente a Le Pen (46 %).

La Francia que va bien y tiene titulación superior vota a Macron. La que no tiene ni el bachiller vota a Le Pen. Los votantes de Mélenchon, en cuestión de estudios, aparecen en una posición intermedia. Seguramente, por razones de edad. El tribuno de la izquierda radical se impone entre los votantes de 18 a 34 años (32,5 %), la líder derechista ganó (29 %) entre los que tienen entre 35 y 59 años y el presidente saliente lo hizo entre los sesentones (30 %) y arrasó (41 %) entre los que superan los 70.

El director del IFOP, Jérôme Fourquet, concluyó: “Hay dos bloques sociológicos y culturales. La división entre la Francia de arriba y la de abajo sigue aumentando de potencia en lugar de la vieja división entre derecha e izquierda. La suma de socialistas y republicanos de la derecha clásica, el duopolio que ha dominado el escenario político durante 40 años, está entre el 5 y el 10 %… Hemos basculado en otro universo”.

Los estudios sobre el voto en la segunda vuelta en la que Macron (58,54 %) se impuso a Le Pen (41,46 %) confirman la tesis. Según un estudio de Ipsos & Sopra Steria, el presidente reelecto acaparó el 77 % de los votos de los cuadros y el 59 % de las categorías profesionales intermedias, mientras que su rival recibió el apoyo del 67 % de los obreros y el 59 % de los empleados. Le Pen ha progresado 11 puntos en ambas categorías con relación a las presidenciales de 2017. En términos salariales, Le Pen fue mayoritaria (54 %) entre los hogares donde el ingreso neto mensual es inferior a 1.250 €. En lo alto de la escalera salarial (más de 3.000 € netos al mes), Macron es respaldado por el 65 % de los votantes.

Fourquet hila más fino: “Le Pen logra sus mejores resultados entre quienes ejercen los oficios más penosos (trabajan de pie o a la intemperie, llevan peso, realizan gestos repetitivos, tienen horarios nocturnos o están expuestos al ruido o productos químicos). Los mandos y las profesiones mejor valoradas votan a Macron. Los macronistas dirigen y encuadran y tienen cierta autonomía; por el contrario, la condición mayoritaria de los lepenistas es la del ejecutor sin apenas influencia sobre el curso de las cosas”.

Así que no es de extrañar que Ipsos detectara que el 69 % de quienes “están satisfechos con su vida” votaran por Macron y que el 79 % de los insatisfechos lo hicieran por Le Pen. El nivel de estudios corrobora el análisis. El 70 % de los titulados superiores votó a Macron mientras Le Pen triunfaba (56 %) entre quienes tenían menos estudios. “El partido lepenista ha progresivamente capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación de los públicos menos titulados a medida que el nivel medio educativo ha aumentado”, observa Fourquet.

En términos geográficos, el resultado electoral de la segunda vuelta de las presidenciales dibuja un mapa de dos Francias: “‘La Francia triple A’ [como la deuda mejor cualificada de los estados] agrupa el centro de las metrópolis más atractivas y las zonas residenciales y turísticas tanto del litoral como de las estaciones de esquí. ‘La Francia de la sombra’, en la que los precios inmobiliarios son asequibles porque nadie sueña con instalarse allí, engloba los antiguos feudos industriales hoy en crisis, las zonas rurales excéntricas, las pequeñas ciudades en declive y sin atractivo turístico, así como las coronas periurbanas alejadas de las grandes metrópolis”, escribió Fourquet en Le Figaro.

Ni que decir tiene que la primera vota a Macron, que se impuso a Le Pen en todas las grandes ciudades excepto en tres urbes sureñas con mucha población de origen pied-noir (retornados de Argelia tras la independencia, ver capítulo) donde la extrema derecha obtiene buenos resultados siempre: Tolón, Béziers y Perpiñán, cuyo alcalde es Louis Aliot, expareja de Marine Le Pen. Macron obtuvo su mejor resultado en la región parisina (Isla de Francia), donde superó el 73 % de los sufragios. En París ganó en todos los distritos y en todos los colegios electorales, una victoria aplastante (85 %), aunque perdió cuatro puntos con relación a 2017. Las zonas turísticas de la costa, las estaciones de esquí o las localidades que dan nombre a las denominaciones de origen vinícolas de prestigio también votan a Macron.

Según Fourquet, “la lucha de clases no ha desaparecido. Francia es hoy el teatro de la violenta lucha de lugares (places en francés). A diario millones de hogares compiten para intentar residir en las zonas más deseadas del escalón territorial. Si el lugar deseado queda fuera del alcance financiero del individuo, se resigna a vivir en el escalón inferior y desaloja a su vez a otro hogar en peores circunstancias. Este a su vez baja otro escalón y va a alojarse un poco más lejos del corazón de la metrópolis”.

Este fenómeno lo ha descrito también Christophe Guilluy, que ha teorizado ‘el fin de las clases medias’. “En estos últimos 30 años, las metrópolis se han vaciado de sus clases populares. Debido al nuevo modelo económico globalizado y a la desindustrialización, las grandes urbes concentran la mayor parte de la creación de empleo, aunque solo vivan en ellas entre el 30 y el 40 % de la población. Por primera vez en la historia, las clases modestas no viven allí donde se crea empleo. Este choque social y cultural es el origen de todas las contestaciones políticas, sociales y culturales ocurridas en Francia y en otros países europeos”, me dijo en una entrevista.

A juicio de este geógrafo, “no hay una secesión de las clases populares [con el sistema] sino una reacción a la secesión social y cultural de las clases populares. La gente común espera una oferta política que no sea moralmente condenable”. Entre tanto, vota a quien se oponga con mayor contundencia al candidato del sistema. Aunque esté etiquetado de extrema derecha o de extrema izquierda. Y por eso hasta un 17 % de los votantes de Mélenchon en primera vuelta escogió la papeleta de Le Pen 15 días después.

Una proporción similar a la de los votantes de la candidata de la derecha clásica, Pécresse (18 %), mucho más cercana a la ideología de Le Pen. En cambio, solo el 6 % de los electores del ecologista Yannick Jadot se inclinó por ella. En ambos casos, sus votantes de primera vuelta siguieron la consigna de voto de sus líderes y respaldaron rotundamente a Macron (65 % de los de Jadot y 53 % de los de Pécresse), según el estudio de transferencia de voto de Sopra Steria.

En cambio, los votantes de Mélenchon se repartieron en la segunda vuelta entre el voto a Macron (42 %), la abstención (24 %), el voto en blanco o nulo (17 %) y el voto a Le Pen (17 %). La transferencia de votantes del candidato de extrema izquierda a la candidata de extrema derecha fue especialmente notable en los territorios ultramarinos. En Guadalupe, Martinica y la Guayana, Mélenchon obtuvo contundentes victorias en primera vuelta (56 %, 53 % y 51 %) mientras Le Pen no llegaba al 18 % en ninguna de estas tres circunscripciones. Sin embargo, en la segunda vuelta, Le Pen arrasó: en Martinica y la Guayana, rozó el 61 % y en Guadalupe se quedó a unas décimas de alcanzar el ¡70 %! Y pensar que hace 35 años los habitantes de Guadalupe impidieron que el avión que llevaba al padre de Marine, Jean Marie Le Pen, aterrizara allí… Resulta evidente que el sentimiento de rechazo a Macron y de protesta ante el olvido de París hacia sus territorios ultramarinos ha dejado atrás la etiqueta de racista asociada al apellido Le Pen y a sutilezas de derechas e izquierdas.

“¿Quién acabó con la división entre izquierdas y derechas? Se dice que Macron gracias a su inteligencia fuera de lo común. Es falso. Hace ya 20 años que las clases medias y populares no tienen como referencia el eje izquierda/derecha. Sobre todo las clases populares que se han ido de la izquierda a la extrema derecha o la abstención”, sentencia Guilluy.

A Guilluy le preguntaron en Le Figaro si el buen resultado del candidato de extrema izquierda en la primera vuelta no desmiente la tesis de una Francia partida en dos por la fractura entre la élite y el pueblo. Respuesta: “No, la fotografía buena es la de las dos Francias y los dos candidatos que no se amoldan a la fractura derecha/izquierda. Mélenchon ha flotado brillantemente entre los burgueses bohemios y las minorías, lo que queda de la izquierda y el voto musulmán. Pero esta alianza entre una pequeña burguesía woke y las clases populares apegadas a los valores tradicionales hiperconservadores que vehicula el islam es muy frágil y corre el riesgo de explotar cuando Mélenchon [que tiene 70 años] se retire de la política”.

Guilluy es muy crítico con el modelo económico liberal que juzga “ultrainigualitario”. “Estamos en un momento religioso donde es imposible abandonar el dogma del libre cambio. Así que en el espíritu de estas élites no puede haber alternativa al modelo”.

A su juicio, “la retórica de diabolización de la extrema derecha y del apellido Le Pen busca antes que nada diabolizar el diagnóstico social cultural y económico de las clases populares y medias y su rechazo tantas veces expresado al modelo. En definitiva, reducir la contestación popular a la de una tribu perdida, la de los famosos blanquitos, una representación que no corresponde a la realidad como se puede ver en los resultados de Le Pen en ultramar”.

“Y como las elites no pueden o no quieren responder a las clases populares, emplean el miedo. La gestión del miedo consiste en vaticinar el apocalipsis democrático, ecológico y sanitario. El apocalipsis democrático consiste en hacernos creer desde hace 30 años en la vuelta del fascismo. Es puro teatro que permite a los partidarios de la globalización reclutar a los indecisos y a gran parte de los jubilados”.

Argelia, las fracturas de una guerra civil que no terminó con la independencia de la colonia

Macron aprovechó el 60º aniversario de la emancipación para intentar reconciliar a Argel con París: “no es cuestión de pedir perdón, el arrepentimiento es vanidad”. Más de un 10 % de franceses tiene raíces argelinas, entre ellos muchos jóvenes afectados por el ‘complejo de Benzema’.

¿Qué tienen en común Laurent Nuñez, “el poli de Macron” según Le Monde, al que el presidente nombró prefecto de policía de París en verano de 2022, y Monseñor Jean Marc Aveline, arzobispo de Marsella al que el Papa Francisco promocionó a cardenal en mayo del mismo año? Aparentemente, nada. El primero es un alto funcionario, que ha subido todos los peldaños de la administración del orden público hasta aterrizar en el puesto clave de supervisor de la seguridad de la capital y de los Juegos Olímpicos de 2024. El prelado se permitió rechazar el arzobispado de París, lo que no melló el aprecio que le tiene el Papa Francisco debido a su conocimiento del mundo musulmán y de su común “teología del Mediterráneo”, una visión del mar que separa África y Europa como lugar de diálogo.

Dos hombres de trayectorias diferentes unidos por un mismo origen, ser hijos de pied noir, esto es, de un oriundo de Argelia de ascendencia europea. No está claramente establecida la etimología del término, aunque la explicación más común es que los nativos llamaban a los colonos ‘pies negros’ porque no iban descalzos: calzaban botas o zapatos.

Tras la independencia de Argelia (1962), cerca de un millón de pieds noirs fueron evacuados a Francia y acogidos en campos de refugiados. Entre ellos estaba el hoy cardenal arzobispo Aveline. Tenía 4 años y quedó marcado por la violencia vivida. La familia se instaló en una barriada de Marsella, su padre era un empleado de la SNCF (la Renfe Francesa) muy creyente. Los padres de Nuñez, que conserva la ñ, pero ha perdido la tilde, él arquitecto, ella profesora, acabaron en Bourges, donde él nació dos años después. Procedían de una familia de Andalucía que emigró a Orán a finales del siglo xix.

Al mismo tiempo y huyendo de las represalias de los nuevos amos de Argel, lograron llegar a la metrópoli unos 90.000 harkis, tropas auxiliares indígenas (y sus familias). Despreciados en la metrópoli y considerados traidores en la Argelia independiente, tuvieron, sin embargo, la suerte de salvar el pellejo. Porque “entre 60.000 y 80.000 harkis murieron a manos del Frente de Liberación Nacional (FLN) en las violentas represalias que siguieron a la independencia”, precisó Mustapha Kessous en Le Monde.

A ellos hay que sumar la inmigración argelina de antes y de después de la independencia y sus hijos (Zinedine Zidane o Karim Benzema, por ejemplo). Inmigración laboral, al principio masculina, que tras aprobarse la “reagrupación familiar” aumentó con las esposas e hijos de los trabajadores. “Actualmente se puede estimar entre 1,5 millones (según Francia) y 4 millones (según Argelia) el número de personas argelinas o de origen argelino en Francia. Es muy difícil dar una cifra exacta porque hay quienes han adquirido la nacionalidad francesa (...) y también clandestinos…”, dice el primer párrafo de un profundo estudio sobre emigración argelina en Francia publicado por Confluences Méditerranée en 2011.

“Hoy en Francia más de 7 millones de residentes [sobre 68 millones de habitantes] están concernidos por Argelia o, para ser precisos, por la memoria de Argelia”, escribió el historiador Benjamin Stora en su informe al presidente de la República, Emmanuel Macron, entregado en enero de 2021. Primer jefe de Estado francés nacido después de la independencia, Macron encargó el trabajo para que le sirviera de referencia de la misión que se dio a sí mismo: reconciliar a los herederos de las diversas memorias y reconocer (sin pedir perdón salvo excepciones) los crímenes de Francia utilizando la percha del 60º aniversario de la independencia de Argelia.

Stora nació en 1950 en el seno de la comunidad judía de Constantina, localidad de la entonces colonia. También nacieron en la Argelia francesa los filósofos Louis Althusser, Jacques Derrida y Bernard-Henri Lévy. Y el gran escritor y premio Nobel Albert Camus.

En la política francesa las huellas también son evidentes. Empezando por el régimen semipresidencial de la v República, hija del fracaso de la iv y de la voluntad y los designios del general Charles de Gaulle, llamado al gobierno por el último presidente de la iv República, el conservador René Coty. A De Gaulle los partidarios de la Argelia francesa le aclamaron como a un salvador, pero él se convenció pronto de que eso era inviable y terminó por acordar la independencia con el FLN.

El origen colonial de Argelia data de 1830, cuando los franceses toman Argel. Integrado en 1848 en la estructura administrativa (en tres departamentos, equivalentes a las provincias españolas) de la metrópoli, Argelia era parte integral de Francia, al contrario que los territorios coloniales de Indochina (hoy Camboya, Laos y Vietnam) o del Norte de África (Túnez o Marruecos). La excepción que confirma la regla: “una colonia especial, precisamente porque no estaba integrada en las colonias. Era una colonia que era Francia”, en palabras del filósofo franco-argelino Seloua Luste Boulbina.

La pertenencia a la República no implicaba, sin embargo, integración de los nativos. En 1936 solo 7.817 argelinos habían accedido a la ciudadanía francesa, renunciando al islam. Los que se sentían franceses eran los 987.252 europeos (censo de 1938) que sí tenían plenos derechos civiles y se oponían a cualquier concesión a los nativos, ocho veces más numerosos. Argelia era la colonia europea con mayor número de colonos blancos asentados, hasta el punto de que Tony Judt la compara en Postguerra, con el Ulster. “La idea de que un día Argelia podría ser independiente (y gobernada por los árabes, dada la aplastante mayoría numérica de árabes y bereberes) era impensable para su minoría europea”.

Los desgarros que supuso el conflicto pueden rastrearse hasta la actual clase política. Empezando por el candidato de extrema derecha Éric Zemmour, quien se autodefine como “judío beréber”. Siempre polémico, declaró que la colonización fue una “bendición” para las colonias. Nacido en 1958 en Saint Denis (periferia de París), Zemmour es hijo de una familia judía de Sétif, escenario de una infame matanza en 1945 en la que algunos historiadores sitúan el verdadero comienzo de la guerra de la independencia.

En Sétif, según el relato de Yves Bénot en El libro negro del colonialismo, una manifestación convocada para festejar la victoria aliada fue ahogada en sangre “desde el mismo instante en que un nativo enarboló una bandera argelina”. Fue el primero en caer bajo las balas. El segundo, el alcalde francés de la ciudad, “abatido mientras pedía que no se disparase”. Nadie sabe cuántas personas murieron en esa primera manifestación que prendió la chispa a dos días de enfrentamientos. Hubo 103 europeos muertos, cifra que incluye civiles y soldados, entre ellos las tropas coloniales senegalesas. El ministro socialista de Interior, el socialista Texier, admitió 1.100 muertos entre los rebeldes, “aunque siempre se ha considerado esa cifra muy por debajo de la realidad. Los argelinos muertos serían entre 6.000 y 8.000”.

Alguien podría haber tomado nota. Pero no fue así. Durante décadas ningún gobierno de París prestó la menor atención al desgobierno en Argel ni a las modestas peticiones de autogobierno de los nacionalistas moderados. Cuando el 1 de noviembre de 1954 estalló una insurrección ya no habría vuelta atrás: “El FLN estaba dirigido —escribe Judt— por una generación más joven de nacionalistas que despreciaban las estrategias francófilas de sus mayores. Su objetivo no eran reformas o la autonomía, sino la independencia, una meta que los gobiernos franceses no podían contemplar. El resultado fueron ocho años de sangrienta guerra civil”.

“La cifra total de víctimas es objeto de acalorada disputa, pero fue como mínimo de 170.000 y, con toda probabilidad, muy superior. La gran mayoría de los muertos fueron musulmanes argelinos. Ningún francés fue juzgado por asesinato en los tribunales franceses. La ‘misión civilizadora’ de Francia, su justificación ideológica para dominar a otros pueblos, había derivado en barbarie”, afirma Ian Kershaw en Ascenso y crisis, su libro sobre Europa entre 1950 y 2017.

Ese mismo año de 1954, los franceses se habían rendido en Dien Bien Phu (Indochina) tras perder 1.500 hombres en 80 días de asedio. Eso fue en mayo. En julio, se firmó el acuerdo de paz. Francia se iba de Indochina, pero estaba decidida a permanecer en Argelia. “Argelia es Francia. ¿Quién entre ustedes, señoras y caballeros, dudaría en usar todos los medios a su disposición para preservar Francia?”, dijo, el 1 de diciembre de 1954, ante la Asamblea Nacional el ministro del Interior (y luego presidente de la República) socialista François Mitterrand. “Francia no reconocerá en su casa otra autoridad que la suya”, remachó. Conviene recordar que Argelia, por su estatus especial, no dependía del ministerio de Ultramar que administraba al resto de colonias, sino de Interior.

En agosto de 1955 el FLN acabó con la vida de más de un centenar de colonos. En las represalias hubo más de un millar de musulmanes muertos. En marzo de 1956 el nuevo gobierno socialista de Guy Mollet concedió la independencia a Túnez y Marruecos. Sin embargo, el primer ministro fue acogido en una visita a Argel por una muchedumbre de europeos que le arrojó fruta podrida.

A finales de aquel año, París dio carta blanca al coronel Jacques Massu, jefe de los paracaidistas, para que acabara como fuera con la insurgencia en la capital. En septiembre de 1957, Massu logró “frustrar una huelga general y aplastar a los sublevados en la batalla de Argel. La población árabe pagó un precio terrible, pero la reputación de Francia quedó irreversiblemente mancillada” (Judt).

La crueldad y la miseria moral de este episodio de la guerra dio origen a “La batalla de Argel”, primer film producido (en 1966) por la Argelia independiente. Dirigido por el italiano Gillo Pontecorvo, coautor además del guion y de la música (con Ennio Morricone). Rodada en blanco y negro y con estilo de reportaje documental, es una película imprescindible para todo cinéfilo.

¿Quién dijo que el cine ‘político’ era aburrido? A mí me impresionó mucho cuando la vi en mis años universitarios. En Francia su exhibición estuvo prohibida hasta 1971 y en España, hasta después de la muerte de Franco.

La iv República entró en barrena. Dos gobiernos efímeros se sucedieron en los primeros meses de 1958. El 14 de mayo, Pierre Pflimlin, nuevo primer ministro con apoyo de la bancada comunista, partidario de negociar con el FLN, anunció que convocaría elecciones libres en Argelia. Los pieds noirs organizan una manifestación monstruosa en Argel y toman el edificio del gobierno. Los militares respaldan la revuelta, crean un Comité de Salvación Pública con Massu a la cabeza. Dos días después, el general Raoul Salan, al que París ha dado plenos poderes sobre Argelia, concluye su arenga con vivas a Francia, a la Argelia francesa y a… De Gaulle. La iv República estaba herida de muerte y el 1 de junio el presidente René Coty llamó a De Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, a presidir el Gobierno.

De inmediato, voló a Argel para calmar la revuelta. Estamos a 4 de junio de 1958, De Gaulle, en uniforme, se dirige a una muchedumbre ingente: “Je vous ai compris” (os he comprendido). “Sé lo que ha pasado aquí”, añadió. El regreso de De Gaulle al poder fue recibido positivamente por los partidarios de la Argelia francesa. Los militares le consideraban uno de los suyos. En aquella alocución, De Gaulle dijo, además: “De ahora en adelante, Francia considera que solo hay un tipo de habitantes en Argelia: solo hay franceses. ¡Viva la Argelia francesa!”

De Gaulle “comprendía” a los colonos desde que, en plena Guerra Mundial, instaló el gobierno de la Francia Libre en Argel. Conocía que la mayoría había simpatizado con el régimen de Vichy. Por su parte, los colonos le consideraban “demasiado complaciente con las reivindicaciones indígenas”, según Yves Bénot (Libro negro…). El propio general había dicho, en la conferencia de Brazzaville en febrero de 1944: “en el África francesa, al igual que en cualquiera de los territorios cuyos habitantes viven bajo nuestra bandera, no puede existir verdadero progreso a menos que dichas personas puedan beneficiarse de ello moral y materialmente en su tierra natal, a menos que puedan ir alcanzando poco a poco el nivel necesario para tomar parte en la gestión de sus propios asuntos. Es el deber de Francia hacer que esto sea posible”.

Ambiguo. Como el “os he comprendido”. Pero la intransigencia de los pieds noirs, la radicalidad del FLN y la debilidad de la iv República (20 gobiernos en trece años) no dejaban margen a la negociación. El tiempo de las colonias había pasado. Entre 1958 y 1960, quince colonias se independizaron de Francia. Entre ellas, Madagascar, Senegal, Congo, Gabón, Mauritania y Costa de Marfil.

De Gaulle era popular entre los europeos de Argelia: en el referéndum de septiembre de 1958, que estableció la v República, obtuvo el respaldo del 80 % de los votantes en la metrópoli y del 96 % en Argelia. Un año después propuso la autodeterminación de Argelia. Y en 1962 firmó con el Frente de Liberación Nacional (FLN) los acuerdos de Évian, que abrieron la vía al referéndum de independencia. El enorme prestigio de De Gaulle hizo que el 90 % de los franceses votara “a favor de librarse de la pesadilla argelina” (Judt) el 1 de julio. Y dos días después, Argelia se convirtió en un Estado independiente.

Las cosas no fueron, sin embargo, nada fáciles. Rebobinamos. Ante la “traición” de De Gaulle, colonos y militares se sublevaron en enero de 1960. Y en abril del año siguiente, “un puñado de generales retirados” intentó un golpe de Estado que fracasó ante la firmeza del jefe del Estado, que los ninguneó en la radio con esas palabras para el mármol de la historia. Detrás del putch estaba la OAS (Organización del Ejército Secreto, en sus siglas francesas), que fue responsable de 2.700 muertes, casi todos musulmanes argelinos.

La OAS estaba dirigida por el general Salan y en su núcleo duro estaban Alain de Bougrenet de la Tocnaye y el barón Louis Honorat de Condé, que estuvieron implicados en un atentado contra De Gaulle que no logró acabar con la vida del presidente. Condé llegó a formar parte del comité central del Frente Nacional, el partido de extrema derecha creado por Jean Marie Le Pen, que con el tiempo transformó la mezcla de neonazis, ultras y nostálgicos de la Argelia francesa en una formación populista. Su hija Marine ha desmilitarizado en los últimos años el partido, rebautizado Reunión Nacional, aseado de antisemitismo, motivo por el que expulsó a su padre, y dotado de un mensaje dirigido a los perdedores de la globalización. (Ver capítulo).

Con todo, Marine Le Pen ha heredado el voto pied noir fiel a su progenitor, singularmente en el arco mediterráneo. No solo el voto. También los fieles. Como José Gonzalez, que consiguió acta de diputado por primera vez en su vida en las legislativas de 2022. Y que, en razón de su edad, 70 años, presidió la sesión constituyente de la legislatura. Nacido en Orán, Gonzalez llegó a Marsella tras la independencia y reivindica sus raíces pied noir. Trabajó en el puerto, dirigió una autoescuela y fue miembro de la Cámara de Comercio local hasta que se jubiló. Militante desde hace 40 años del FN de Le Pen padre y del RN de su hija, fue elegido diputado de una circunscripción al este de Marsella con el 60 % de los votos.

En las antípodas de la herencia pied noir de los Le Pen está Macron, primer presidente nacido después de la guerra de Argelia, sin lazos familiares con la tragedia colectiva. Un hombre del Norte, un tecnócrata, un banquero con un baño socialdemócrata… Nada en él parecía predisponerle a intentar reconciliar los recuerdos sufrientes de todos los bandos.

Todo empezó con una metedura de pata de político bisoño que, sin medir sus palabras, se mete en un charco. Estamos a 14 de febrero de 2017 y el candidato a la presidencia se desplaza a Argelia. Da una entrevista a un medio local, Echoroux News. Le preguntan por la colonización. Responde: “Es un crimen. Un crimen contra la humanidad. Una verdadera barbarie que forma parte de ese pasado que debemos mirar a la cara presentando nuestras disculpas hacia quienes sufrieron”. Bronca memorable de la derecha.

Segundo acto. Diciembre de 2017. Macron regresa a Argel no solo como jefe de Estado francés sino “como amigo” y rechazando “ser rehén del pasado”. La reconciliación con Argelia será uno de los objetivos de su mandato. Una vez in situ, el jefe del Estado deposita una corona de flores en el Memorial de los Mártires de Argel, otrora enemigos de Francia. “François Hollande había hecho lo mismo antes,” dicen en su entorno ante un gesto que a muchos en casa no les gusta. En Argel, en cambio, hay decepción: esperaban una declaración de arrepentimiento.

El primer gesto que le servirá para tantear el terreno minado tiene lugar el 13 de septiembre de 2018. Macron reconoce “en nombre de la República francesa” que Maurice Audin, matemático y miembro del Partido Comunista de Argelia, desaparecido el 11 de junio de 1957, había sido “torturado y ejecutado o torturado hasta la muerte” por militares franceses.

Macron, a la búsqueda de una metodología de la reconciliación que dé coherencia a gestos como el anterior, encarga un informe a un especialista. Como el banquero que contrata a un consultor. Elige a Benjamin Stora, historiador, especializado en Argelia, al que la derecha acoge con recelo y la izquierda con simpatía debido a su pasado trotskista.

En enero de 2021, Stora entregará 150 páginas que son una hoja de ruta de pequeños pasos hacia Argelia y un método para superar “la competencia victimista” entre los diferentes grupos de damnificados que creen que su dolor es “superior al de los otros”. “Ha llegado la hora de salir de este encierro y de dejar de rumiar el pasado”, dice el informe. El vademécum de “pasarelas” entre Francia y Argelia incluye compartir los archivos de cada bando, reconocer asesinatos y desaparecidos, abordar las secuelas de los 17 ensayos atómicos que Francia hizo en el Sáhara. Justo es decir que ha habido escasos avances.

Stora aborda la cuestión de si Francia debe pedir perdón a Argelia por la colonización. Sin descartarla del todo, estima que “un gesto simbólico no bastará para aplacar las heridas del pasado”. Macron hará suyo el argumento y ‘comprará’ la metodología. Recibió alguna crítica, pero tiró de nuevo por la calle de en medio, el célebre “al mismo tiempo” electoral. “No es cuestión de pedir perdón. El arrepentimiento es vanidad, el reconocimiento es verdad. Y la verdad son actos”, dijo uno de sus consejeros en el off the record previo al primer ejercicio práctico del método Stora.