12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das unverkennbare Haupt mit vier Augen durchstreift die Straßen Roms am Vorabend des 17. Jahrhunderts: Der Maler Orazio Gentileschi nimmt auf seinen Schultern seine Tochter Artemisia überallhin mit. Sie klettert mit ihm über Baustellengerüste, wohnt an seiner Seite Hinrichtungen bei und zerstößt Farbpigmente in seinem Atelier. Artemisia ist sehr begabt und nicht nur Orazios liebstes Modell, sondern auch seine beste Schülerin. Doch als Artemisia siebzehn ist, vergewaltigt sie ein Freund ihres Vaters. Ein Einschnitt, der sie und ihre Kunst ein Leben lang begleitet. Artemisia erhebt Anklage und vertritt ihren Fall, der ganz Rom fesselt, vor Gericht. Alexandra Lapierre entwirft ein Zeitbild und zeichnet den Weg der großen Barockkünstlerin von Rom nach Florenz, Venedig, London und Neapel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 696

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch

Immer wieder malt Artemisia Frauen, die Rache verüben. Wer ist die große Barockkünstlerin, deren Weg von Rom nach Florenz, Venedig und London führt? In einer Welt, in der Maler Spione des Hofadels sind und Frauen dem Willen der Männer unterstehen, erhebt Artemisia Anklage gegen ihren Vergewaltiger und erkämpft sich einen Platz in der Kunstwelt.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Alexandra Lapierre (*1955 in Paris) ist eine französische Schriftstellerin von Romanen, Kurzgeschichten und Biografien. Ihr Werk wurde weltweit übersetzt und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Grand Prix des Lectrices de ELLE und dem Madame Figaro’s Grand Prix de l’Héroïne.

Zur Webseite von Alexandra Lapierre.

Marie Rahn, geboren 1965 in Mülheim an der Ruhr, studierte Literaturübersetzen an der Universität Düsseldorf. Sie übersetzt Belletristik aus dem Englischen, Französischen und Italienischen, u. a. Romane von Lee Child, Aldo Busi, Silvia Day und Sara Gruen. Rahn lebt in Mülheim an der Ruhr.

Zur Webseite von Marie Rahn.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Alexandra Lapierre

Artemisia

Roman

Aus dem Französischen von Marie Rahn

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 1998 bei Éditions Robert Laffont, S. A., Paris.

Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 im Diana Verlag, München und Zürich.

Originaltitel: Artemisia

© by Éditions Robert Laffont, Paris 1998

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

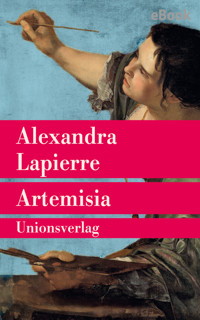

Umschlag: Artemisia Gentileschi, Selbstporträt als Allegorie der Malerei, 1983-39 (Wikimedia Commons)

Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz

ISBN 978-3-293-31189-3

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 19.08.2024, 10:02h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

ARTEMISIA

PrologErster Teil — Das große AbenteuerI — Susanna und die AltenII — JudithZweiter Teil — Maßlosigkeit war ihr MaßIII — HolofernesIV — Die Allegorie der Malerei: das SelbstporträtV — Triumph des Friedens und der KünsteWas aus ihnen geworden istBildnachweisAbbildungsverzeichnis

Mehr über dieses Buch

Über Alexandra Lapierre

Über Marie Rahn

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Zum Thema Kunst

Zum Thema Italien

Zum Thema Geschichte

Für meinen Vater,mit einem liebevollen Augenzwinkern

Prolog

Bleierne Stunde

London am 11. Februar 1639

Der Bug eines flachen Bootes teilt den Nebel über der Themse. Schwerfällig legt es im Klang der Totenklage an, die die düster gekleideten Kapuziner am Anleger anstimmen. Dort, im verlöschenden Licht Hunderter von Kerzen ragt im Nieselregen ein riesiger, schwarzer Katafalk empor. Eine bedrohliche Menge hat sich am Geländer der Anlegestelle zusammengerottet. Sie drängt sich an den Teppich, den der Trauerzug bis zur Somerset Hall, der Residenz der Stuarts, entlanggehen wird. Auf der Schulter von sechs Trägern nimmt der Sarg seinen Weg über den Steg.

Dann taucht eine einsame, aufrechte Frauengestalt aus dem Nebel auf. Sie schreitet hinter dem Trauerzug. Ihr weiter Umhang entzieht sie allen Blicken. Wen beweint sie unter ihrem Schleier? Ihren Mann? Ihren Geliebten? Diese Frau weint um ihr Leben, um den Mann, der darin Mittelpunkt war: um ihren Vater.

»Es ist vor vier Tagen verstorben der berühmte Maler Gentileschi, sehr betrauert von Seiner Majestät, sehr betrauert von allen Kunstliebhabern, die sein Talent zu schätzen wussten.« So drückt es der Abgesandte des toskanischen Großherzogs in seinem Bericht über Karl I. und den englischen Hof aus.

Der Künstler, den man hier am frühen Morgen im Londoner Nebel zu Grabe trägt, ist in der Tat in ganz Europa bekannt. Philipp IV. von Spanien, Ludwig XIII. von Frankreich, Papst Urban VIII., sie alle versinken in der Betrachtung seiner Bilder. Er hat in Rom im Petersdom und im Quirinalspalast gearbeitet, in Paris im Palais du Luxembourg und in London im Hampton Court. In Pisa und Florenz, in Genua und Turin, in Paris und London hat er ein Werk hinterlassen, das ihn in den Rang der größten Maler erhebt. Seine Konkurrenten, die Einzigen, mit denen man ihn noch zu vergleichen wagt, heißen Rubens und van Dyck. Sie werden ihn nur um wenige Jahre überleben.

Als Katholik und »Papist« konnte dieser italienische Maler nicht auf ein würdiges Begräbnis auf Ketzerboden hoffen. Der Bürgerkrieg, der Glaubenskrieg, der schon bald den Fall der Stuarts und die Enthauptung von Karl I. nach sich ziehen wird, dräut bereits in allen Ecken Londons: Man wirft dem König vor, zu viel Sympathie für den katholischen Umkreis seiner Frau zu zeigen, die geschworen hat, ihn zu bekehren.

An diesem düsteren Februarmorgen können die Männer, die die sterblichen Überreste Orazio Gentileschis tragen, sich nur mühsam einen Weg durch die Menge der feindlich gesonnenen Puritaner bahnen. Dieser Zug ist nach dem Vorbild römischer Prozessionen gestaltet – mit Silberleuchtern, Kruzifixen, Monstranzen und Reliquiaren –, und diese Pracht zu Ehren eines »Götzendieners«, eines Bildermachers, der zu zeigen wagte, was niemand abbilden darf, all dieser Pomp erregt den Zorn der protestantischen Bilderstürmer.

Der schwarze Zug der Mönche schlängelt sich zwischen den Brunnen des Parks, zwischen den Statuen, den nackten Frauengestalten, Göttinnen oder Nymphen, hindurch, die der Verstorbene aus Italien hat herschaffen lassen.

Mit langsamen Schritten geht am Ende des Zuges seine Tochter durch den Triumphbogen, der westlich vom Palast errichtet wurde. Dieses provisorische Gebilde aus Gips und Pappmaschee markiert den feierlichen Übergang des Sarges auf den Vorplatz der Somerset Hall.

Die Menge folgt dem Trauerzug auf dem Fuße, überquert den Rasen und drängt sich vor dem Bogen zu Ehren des Toten: Sie will die Zeremonie sehen, die sie doch verdammt. Es geht das Gerücht, dass Gentileschi die besondere Auszeichnung zuteilwird, unter dem Altar in der Kapelle der Königin beerdigt zu werden. Um diese Kapelle von ihrem Mann, dem König von England, zu bekommen, hat Henriette Maria von Frankreich zehn Jahre gebraucht: Sie ist ihr Triumph als Frau, als Königin und Katholikin. Wenn nun hier der katholische Hofmaler bestattet wird, während die Unruhen grollen, die bald in einen Königsmord münden, dann setzt man damit ein Ausrufezeichen hinter das, was Europa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausmachte: ein Europa, in dem die Monarchen die Staatskassen leerten, um ihre ästhetische Leidenschaft zu befriedigen.

Mit einer Gier, die weder Maß noch Ziel kannte, entwickelten sich Könige, Minister und Päpste zu besessenen, skrupellosen Sammlern. Zu allen Zeiten diente die Kunst als sichtbares Zeichen des Reichtums. Doch in den Händen der Mäzene des 17. Jahrhunderts werden Maler und Bildhauer zu Wechselgeld, zu Propagandawerkzeugen, zu Erpressungsmitteln. Italien hat Bernini, Spanien Velázquez, Flandern Rubens. Jeder spielt mit der Begehrlichkeit seines Nachbarn, bietet Titel und Provinzen, Krieg oder Frieden gegen die Leistungen eines Genies, das der eine oder andere Machthaber hat an sich binden können. Kurz gesagt: Im Jahre 1639 ist die Kunst zum Eckstein der Macht geworden und der Künstler ihr Werkzeug. Wer sonst könnte sich einem Monarchen hinter verschlossenen Türen nähern, unter dem Vorwand, sein Porträt zu malen? Welcher Botschafter, welcher Diplomat, welcher Spion würde jemals in den Genuss solch alltäglicher Vertrautheit kommen, wie sie zwischen dem Künstler und seinem Modell herrscht? Wer hätte bei solch intimen Stunden besser Zeit und Gelegenheit, mit dem König zu plaudern, seine Gedanken und vielleicht sogar seine Entscheidungen zu beeinflussen? Und die Möglichkeit, bei allen Intrigen eines ausländischen Hofes die Hand im Spiel zu haben? Sowohl Rubens als auch Velázquez waren Geheimbotschafter. Genau wie Orazio Gentileschi. Im Dienste ihrer Nation oder ihres mächtigsten Auftraggebers hielten sie in dem einen oder anderen Moment das Schicksal Europas in ihren Händen. Doch hatten sie immer nur einen einzigen Gebieter: die Kunst. Dies war die große, die einzige Sache in ihrem Leben. Das, was Rubens in seinen Briefen »das große Abenteuer« nennt.

Und wenn der Maler Orazio Gentileschi im Alter von siebenundsiebzig Jahren in Verzweiflung stirbt, dann liegt das daran, dass er in diesem Februar 1639 die Erde verlässt, ohne seine Mission zu Ende gebracht zu haben. Die »Musen«, die er für die Decke des großen Vestibüls in der Residenz der Königin in Greenwich konzipiert hat, werden nur in seiner Vorstellung gelebt haben. Sein großes Werk, Zeichen und Beweis seines Genies, wird unvollendet bleiben. Die nicht zu Ende gebrachte letzte Schöpfung, die er sich als Krönung, als Triumph seines Lebens erdacht hatte, reduziert die Bestrebungen seines Lebens zu einem Nichts und verdammt ihn dazu, vergessen zu werden. Außer, ein Wesen von seinem Fleisch und Blut, ein Wesen, das er geformt, beneidet und gebrochen hat, nimmt die Herausforderung an: seine Tochter Artemisia.

Zur Stunde seines Todes ist Artemisia Gentileschi noch berühmter als er. Sie arbeitet für Philipp IV. von Spanien und für alle gekrönten Häupter Europas. Sie ist berühmt, ja. Und schön. Und aufsehenerregend. Denn sie hatte, als sie mit siebzehn Jahren durch den engsten Mitarbeiter ihres Vaters vergewaltigt wurde, den Mut, die Angelegenheit vor Gericht zu bringen. Daraus entwickelte sich ein sensationeller Prozess, der mehrere Hundert Seiten mit Zeugenaussagen füllte. Der erste große Vergewaltigungsprozess des Jahrhunderts. Das war 1612.

Fünfundzwanzig Jahre später gilt sie als eines der Weltwunder, und Dichter rühmen die Virtuosität ihrer Hand.

Sie gilt in den Augen ihrer Zeitgenossen als eine der größten Malerinnen in der Geschichte, vielleicht als die genialste. »Ihr findet in mir eine Cäsarenseele im Herzen einer Frau«, schreibt sie an einen ihrer Mäzene.

Hastig haben die Wachen des Königs die Pforten der Somerset Chapel hinter ihr geschlossen. Der Sarg ruht nun unter einem Samtbaldachin mit silbernen Quasten.

Seit den Begräbniszeremonien Raffaels in Rom und Michelangelos in Florenz sind keinem Künstler mehr solche Ehrungen zuteilgeworden, wie England sie an diesem Morgen dem Italiener Gentileschi erweist. Doch das Kirchenschiff ist düster und die Atmosphäre beklemmend. Kein Zentimeter Stein, Metall oder Holz ist zu sehen. Die geometrischen Steinplatten, die Deckenkassetten, das Ebenmaß, die Perfektion der Proportionen: All dies ist unter einem riesigen Baldachin aus schwarzem Trauerflor verschwunden. Stattdessen eine Explosion wallender Falten und Halskrausen, schwellender Schleifen und Rosetten. Hinter den Fältelungen, im Schatten der Drapierungen, schaukeln und schwingen die Totenköpfe. Unsichtbare Musiker lassen ein Dies irae erklingen. Ihr Atem lässt die Drapierungen erzittern: Es sind die Toten, die singen.

Zu Füßen des Katafalks, zum Hintergrund der Kirche gewandt, sitzen zwei Gestalten aus Stuck, die eine Sense und eine Sanduhr halten und die Tribüne zu grüßen scheinen. Ein großes, geflügeltes Skelett hält die Bahnen eines Vorhangs zurück, der durch einen Spalt Orazios Tochter im Dunkeln erahnen lässt.

An diesem Februartag 1639 ist Artemisia in diesem fremden Land auf sich gestellt. Sie hört die entfernten Schreie eines Volkes, dessen Sprache sie nicht versteht, und betrachtet die sterblichen Überreste eines Menschen, der der Mann ihres Lebens war: ihr Vater.

Aus dem tiefsten Italien ist sie auf den Ruf des alten Künstlers herbeigeeilt: Sie wird sein Werk für ihn vollenden. Für ihn wird sie es mit Vater und Tochter Gentileschi signieren. Vater? Oder Tochter? Wer von beiden hat den anderen beeinflusst? Wer war der Lehrer? Wer der Schüler? Was sie einander gaben, haben sie auch immer zurückgenommen. Heute herrscht Friede zwischen ihnen; und dieser Friede heißt Tod. Sie akzeptiert es. Orazio hat sie alles gelehrt. Nun gibt Artemisia ihm alles zurück.

In einer Zeit, da die Töchter als Besitz ihres Vaters galten, da die Kunst eine Angelegenheit auf Leben und Tod war, da Pinsel und Dolch oft von derselben Hand geführt wurden, waren beide bereit zu töten, um die Überlegenheit ihres Talents zu beweisen. Beide haben mehr als nur vom Verschwinden des anderen geträumt. Ging es um Vatermord? Um Inzest?

Wenn Artemisia ihren Vater zur letzten Ruhe bettet, wenn sie Orazios Werk vollendet, so weiß sie, dass sie dadurch den Kreis des Schicksals schließt. Sie wird wohl weitermalen können. Doch ihre wahre Kunst und ihr wahres Leben liegen hinter ihr. Ihr »großes Abenteuer« endet hier, in London, im Februar 1639.

Erster Teil

Das große Abenteuer

Rom am Vorabend des siebzehnten Jahrhunderts

Das Künstlerviertel

I

Susanna und die Alten

ROM ZU CARAVAGGIOS ZEITEN 1599–1611

Engelsbrücke

11. September 1599

Das Licht, zusammen mit dem beißenden Geruch von Schweiß, Staub und Blut, blendete Tausende von Blicken. Und nur Gott wusste, ob diese Augen überhaupt sehen wollten! Hinter dem Schafott brachte die gleißende Sonne die Kuppel der Vatikans-Basilika zum Glühen; sie bleichte den Marmor der großen Statuen des heiligen Petrus und des heiligen Paulus, die an der Brüstung am Anfang der Brücke das Schwert des Martyriums und die Schlüssel zum Paradies schwangen.

Die unruhige, fiebrige Masse hatte sich am Ufer des Tiber versammelt oder drängte sich auf Kähnen, die zwischen dem Morast des sandigen Uferstreifens und den Strömungen des Flusses gefährlich schwankten. Die Dächer waren schwarz vor Menschen und drohten einzubrechen. In der Hitze der Hundstage drängten sich Frauen und Kinder barhäuptig an Fenstern, auf Terrassen und Loggien. Sogar die Laufgänge der Gefängnisse, die Schießscharten des Tor di Nona und die Zinnen der Engelsburg wimmelten von Strafgefangenen, denen die Gnade gewährt worden war, diesem Spettacolo edificante beizuwohnen. Die Wagen der Adligen hingegen blockierten das gesamte Viertel. Die zahllosen Karossen machten die Straßen und Plätze bis zur San Giovanni in Laterano unpassierbar. Und für die Aristokratie war dieses Schauspiel auch gedacht.

Es handelte sich um die Auslöschung einer der wichtigsten Familien Roms: Der Familie Cenci, die wegen Mordes verurteilt worden war. Die drei Kinder und die zweite Frau von Francesco Cenci hatten den Patrizier durch Hammerschläge auf den Kopf getötet. Angestiftet zu diesem Verbrechen hatte die Tochter des Opfers: Beatrice Cenci. Ein Vatermord also, begangen von einem achtzehnjährigen Mädchen.

Mit der öffentlichen Hinrichtung aller Familienmitglieder – denen ihr Adelsprivileg doch das Recht auf eine nicht öffentliche Exekution gewährte – und der Tatsache, dass alle, sogar die Frauen, grausamster Folter unterzogen wurden, übermittelte der Papst eine ganz bestimmte Botschaft an seine Lehnsherren …

Am Vorabend der Feierlichkeiten anlässlich des Übergangs ins 17. Jahrhundert, die fünfhunderttausend Pilger in die Heilige Stadt locken sollten, wollte Papst Klemens VIII., dass Rom ein Beispiel für eine neue Ordnung gab, welche in den Augen der Welt das Modell einer Regierung verkörpern sollte, die durch ein politisches Konzept beseelt war. Der Papst war nicht nur geistiges Oberhaupt der Christenheit: Als weltlicher Herrscher und absoluter Monarch regierte er über die Domänen der Kirche, die sich in Mittelitalien, zwischen der Adria und dem Mittelmeer, erstreckten. Er musste also wie alle anderen Regenten, und vielleicht sogar noch intensiver als sie, die Tradition der Zügellosigkeiten, Gewalttätigkeiten und Gräueltaten brechen, die für die großen Feudalherren seiner Gebiete charakteristisch waren. Das Verbrechen der Beatrice Cenci bot ihm dafür die Gelegenheit. Nach dem Konzil von Trient herrschte eine neue Rechtsordnung. Eine Rechtsordnung, die nicht mehr nur repressiv, sondern auch präventiv vorging. Das Prinzip der Angemessenheit hatte dort nicht den geringsten Platz.

Denn jeder, der sich an diesem brennend heißen Septembertag auf der Engelsbrücke befand, wusste, dass der Fürst Cenci, das Opfer also, dessen Mörder der Papst heute zu strafen vorgab, genau zu der Kaste grausamer Aristokraten und tyrannischer Ungeheuer gehört hatte, die Klemens VIII. dezimieren wollte. Mit sechzehn Jahren war die unberührte, makellose Beatrice in eine Festung gesperrt, misshandelt und vergewaltigt worden. Durch den Mord hatte das junge Mädchen lediglich seine Ehre gerettet. So zumindest lautete die öffentliche Meinung. Doch der Kirchenvater hatte mehr Weitblick, hatte Höheres im Sinn. Er brauchte den Kopf der jungen Frau für die Ewige Stadt. Daher hatte er sich geweigert, ihren Verteidigern Gehör zu schenken, und war sogar so weit gegangen, sie grob dafür zu beschimpfen, dass sie sich überhaupt mit ihrer Verteidigung befassten. Die umfangreichen Verschönerungsarbeiten von St. Peter leerten die Kassen. In diesem Jahr 1599, dem Vorjahr zur Jahrhundertwende, gingen die Mittel zur Neige … Die Familie Cenci aber war reich. Und Klemens VIII. liebäugelte damit, die Cappella Clementina mit den sterblichen Überresten seines Schutzheiligen zu vollenden, indem er sich das Familienvermögen aneignete und ihre Güter konfiszierte. Spätestens am Ende des Jahres 1600 sollten die Mosaiken in den Gewölbezwickeln einer der kleinen Kuppeln von St. Peter, diese Mosaiken, an denen bereits eine Gruppe von mehr als fünfzig Künstlern arbeitete, bis auf wenige Meter entfernt von den Reliquien des Mannes glänzen, der der engste Gefährte von Christus und der erste Kirchenvater gewesen war.

Die besagte Künstlergruppe übrigens drängte sich wie alle Maler aus dem Künstlerviertel auf der Brücke. Sie legten bei dem Versuch, sich dem Schafott zu nähern, eine derartige Ungeduld, Heftigkeit und Leidenschaft an den Tag, dass man den Eindruck bekommen konnte, eine ganz besondere Grausamkeit charakterisiere diese Zunft. In Wahrheit jedoch handelte es sich nur um berufliches Interesse. »Um die Martyrien darstellen zu können, muss man Hinrichtungen beiwohnen«, verfügten die Lehrbücher der Malerei. »Um einen Eindruck von den Qualen der ersten Christen zu bekommen, muss man die zum Tode Verurteilten beobachten. Wichtig sind ihr Gesichtsausdruck, wenn sie aufs Schafott steigen, ihre Gesichtsfarbe, die Bewegung ihrer Augen, sogar das Runzeln ihrer Stirn …«

Die Künstler, die der Künstlervereinigung der Accademia di San Luca ihren Jahresbeitrag entrichtet hatten, profitierten von einer Sondergenehmigung, die sie einzeln oder in Gruppen den Schergen präsentierten, welche ihnen daraufhin die besten Plätze zuwiesen. Man konnte in der ersten Reihe den Günstling des Kardinals del Monte erkennen, einen untersetzten, dunkelhaarigen Burschen, Michelangelo Merisi da Caravaggio, »Caravaggio« genannt, für den sein Mäzen gerade einen prächtigen Auftrag erwirkt hatte, die Berufung des heiligen Matthäus und sein Martyrium nämlich, für eine Kapelle von San Luigi di Francesi. Die Konkurrenten Caravaggios murrten darüber, dass er in der vorangegangenen Woche die Kerker des Corte Savella aufgesucht hatte … durch Protektion! Um das Gesicht von Beatrice in aller Ruhe aufs Papier zu bannen, durfte er sie in ihrer Zelle malen, als Judith oder als heilige Katharina. Während sie sich damit begnügen mussten, einen flüchtigen Eindruck von ihr zu bekommen. Sie mussten in dieser Hitze, in diesem Gestank ihr Gesicht und ihr Leiden in Erinnerung behalten! … Darüber zumindest beschwerte sich mit lauter Stimme der alte Lehrer von Caravaggio, der äußerst elegante Cavalier d’Arpino, der es noch nicht verwunden hatte, von seinem genialen Schüler ausgestochen worden zu sein … Er führte die Gruppe an, die an der Ausschmückung des Querschiffs von San Giovanni in Laterano arbeitete. Dies war die Kirche, die dem Papst als Bischof von Rom zugeordnet war. Die Anfertigung eines Porträts der Beatrice Cenci vor ihrer Hinrichtung hätte also rechtmäßig ihm zugestanden!

Neben dieser illustren Gestalt, direkt unter dem Schafott, befand sich ein älterer Mann, der in der Szene Roms gleichermaßen bekannt war: der Maler Orazio Gentileschi. Er war einer der Schützlinge von Monsignore Pietro Aldobrandini, dem mächtigsten Prälaten unter dem Papst. Dieser Mann unterschied sich durch die Schmucklosigkeit seiner Kleidung von seinen Kollegen. Man bemerkte ihn schon von Weitem, da er ein Kind auf seinen schmächtigen Schultern trug. Es war ein sechsjähriges Mädchen, dem er das Ziel dieses »erbaulichen Schauspiels« erklärte. Während er dem Mädchen die Einzelheiten des Vorgangs und den Ablauf der zu erwartenden Strafen erzählte, bahnte sich ein junger Mann – den niemand je gesehen hatte – einen Weg durch die Menge und schlüpfte gewandt bis zur Plattform. Geräuschvoll und lebhaft gestikulierend gesellte er sich zur Gruppe der berühmtesten Künstler und sprach mit ihnen, als wären sie alte Bekannte. Beiläufig stellte er sich im Verlauf des Gesprächs vor: »Agostino Tassi, Maler.« Er erzählte, auch er habe Beatrice Cenci im Gefängnis porträtieren dürfen. Im März habe er sich dort kurzzeitig aufgehalten. Damals war er einundzwanzig Jahre alt und kam gerade aus Florenz. Er war kurz nach seiner Rückkehr in seine Heimatstadt Rom im Künstlerviertel festgenommen worden. Aufgrund einer Anklage wegen Beleidigung und Körperverletzung einer Dirne, die sich geweigert hatte, ihm zu Diensten zu sein. Lachend erzählte er von der Abreibung, die er ihr verpasst hatte. Die Sache war ziemlich weit gegangen, da er versucht hatte, sie unter übelsten Beschimpfungen mit einem Messer zu verletzen. Seine Worte zergingen den Nachbarn während ihrer Zeugenaussagen auf der Zunge: »Hure, Schlampe, Nutte, ich schmeiß dir einen Eimer Scheiße ins Gesicht! Lass dich doch vom Henker mit seiner Rute ficken! Ich jedenfalls durchbohre dich mit dem Stiel meines Pinsels!«

So weit war das nichts Ungewöhnliches im Künstlerviertel. Die Pontifikalgerichte nahmen keinerlei Anstoß an derartigen Obszönitäten, von denen die Prozessakten, die Verhöre und die Polizeiberichte zahllose Beispiele gaben. Die Menschen im 17. Jahrhundert waren nicht prüde, sie nahmen kein Blatt vor den Mund und hatten keine Scheu, die Dinge beim Namen zu nennen.

Was den jungen Agostino Tassi im März 1599 eigentlich teuer zu stehen kam, war das Messer, das im Bericht der Häscher erwähnt wurde. In Rom war das Führen von Waffen polizeilich verboten. Die Gassen des Künstlerviertels gehörten jedoch weiterhin zu den furchterregendsten Lokalitäten in ganz Europa. Und die Nächte in der Heiligen Stadt zu den gewalttätigsten und leidenschaftlichsten im christlichen Abendland. Die Umschichtung und Neugruppierung von Menschen gleicher Nationalität, ihr Leben in Verbänden, führte zu allen Formen von Ausschreitungen. Die Wechselfälle in der europäischen Politik rechtfertigten die Streitereien zwischen den Sippen und bedienten den Konkurrenzneid zwischen Berufskollegen. Jeden Abend ließen die Maler rivalisierender Cliquen von Franzosen und Spaniern einander über die Klinge springen, und zwar unter dem spöttischen Blick italienischer Gruppierungen, die sich untereinander abmetzelten, die Toskaner die Bologneser, die Neapolitaner die Römer. Daher durfte sich niemand mit einer Waffe auf der Straße zeigen, es sei denn, er war Adliger oder Inhaber einer mit dem Stempel der Präfektur versehenen Genehmigung. Wehe dem, den die Häscher mit einem Dolch in der Tasche erwischten …

Agostino Tassi hatte sich zudem unglücklicherweise auf frischer Tat nachts mit einer Prostituierten ertappen lassen. Es gab so viele Huren in Rom, dass die Päpste versucht hatten, sie in einer Einfriedung am Tiber, am Ortaccio di Ripetta, zusammenzupferchen, die nur wenige Hundert Meter vom Künstlerviertel entfernt lag. Die Damen verließen natürlich ihr Getto, um auf den umliegenden Straßen zu verkehren. Wenn ihre Anwesenheit auch geduldet wurde, so war es ihnen doch verboten, sich nach Sonnenuntergang zu zeigen. Sobald die Glocken zum Ave-Maria läuteten, begann die Sperrstunde, und die Häscher streiften unsichtbar in ihren großen, braunen Umhängen durch die Stadt.

Doch vom Wirtshaus zum Bordell, vom Atelier zur Weinstube spazierten Maler, Huren und Totschläger weiterhin in bewaffneten Gruppen umher. Wenn die Bevölkerung der Stadt die hunderttausend nicht erreichte, lag das an ihrer männlichen, ledigen, jungen, fremdstämmigen, ehrgeizigen und kampfeslustigen Mehrheit … Wie sollte unter diesen Bedingungen die öffentliche Ordnung aufrechterhalten werden? Die Kriminalität stieg zusätzlich durch die zahlreichen »Freizonen« an, durch die Örtlichkeiten, die unantastbar waren. Unmöglich, Delinquenten in einer Kirche zu ergreifen – und es gab mehr als vierhundert Kirchen, in denen sich Diebe und Mörder verstecken konnten. Das Gleiche galt für Krankenhäuser, Hospize und Klöster. Ebenso für die Paläste der Kardinäle und einiger adliger Familien. Und innerhalb der Mauern von Botschaftsgebäuden, wo jede Nation ihr eigenes Recht ausübte, nach eigenen Gesetzen und mit eigener Exekutive … Die Häscher mussten die Schuldigen also auf frischer Tat ertappen, und dies erklärte auch die Schnelligkeit ihrer Bewegungen und die Willkür ihrer Festnahmen; es erklärte ebenfalls ihre Dienstkleidung, den großen Mantel in der Farbe der Finsternis.

Aber im letzten März hatte die päpstliche Gerichtsbarkeit Agostino Tassi wundersamerweise freigelassen, ohne ihn aus Rom zu verbannen. Als Strafe hatte er nur die Winde zu spüren bekommen. Mit auf dem Rücken gebundenen Händen war er mehrere Meter in die Höhe gezogen worden. Eine halbe Stunde hatte er dort an der Ecke Via del Corso und Via dei Greci gehangen, mitten im Künstlerviertel. Das war die Strafe, die normalerweise Unruhestiftern zukam, eine Züchtigung, bei der die Schultern ausgerenkt wurden, die jedoch keinen dauerhaften Schaden verursachte. Und nur Gott wusste, ob Klemens VIII. sich so kurz vor den Feierlichkeiten gewissenhaft an die Vorschrift hielt, streng gegenüber den Verdächtigen und grausam gegenüber den Schuldigen war. Gehemmt hatte die normalerweise äußerst tüchtigen römischen Richter in den letzten Monaten der Cenci-Prozess, der alle Gemüter erregte. Man sprach nur noch von der Strafe dieser Patrizierfamilie, von den beiden Brüdern, der Schwester und der Stiefmutter, die man des Mordes an ihrem Vater und Ehemann verdächtigte. Vor allem aber sprach man von der jungen Tochter, der Blutschande und Vatermord zur Last gelegt wurden.

Agostino Tassi hatte sich mithilfe seiner Ellbogen bis an die Stufen herangekämpft, die die Verbrecherin erklimmen sollte. Er stellte sich direkt unter dem Schafott auf, neben dem Maler Orazio Gentileschi, der gerade seine Tochter auf den Boden setzen wollte: Sie sei zu schwer, sagte er. Aber das Kind sträubte sich heftig. Es klammerte sich an ihn und flehte, es noch ein paar Minuten auf seinen Schultern zu lassen.

»Die Kleine hat recht«, mischte sich Agostino ein. »Sie wird nichts mehr sehen … Willst du auf meinen Arm?«

Das Kind wandte sich schweigend ab.

Orazio bückte sich, packte das Mädchen an der Taille und stellte es fest auf den Boden.

Plötzlich wogte es auf dem Tiber, als ob ein Windstoß die Kähne zum Schaukeln brächte, die Massen gegen die Balkone und gegen die Brüstungen von Fluss und Brücke drängte; ein enormer Druck, der die ersten zehn Ränge gegen die Reihe der Schergen schob.

Wenige Meter vom Schafott entfernt zogen vier Mönche vom Johanniterorden in ihren langen schwarzen Kutten aus grobem Wollstoff, vier Brüder des Ordens, der sich um die Hinzurichtenden kümmerte, aus der Kapelle für die Verurteilten die Frau von Beatrices Vater, die Komplizin des Vatermordes und Mitwisserin der Blutschande. Sie würde als Erste sterben. Sie taumelte leichenblass durch das Spalier der Häscher, das zum Richtblock führte. Zwei Mönche fassten sie unter den Achseln. Der Dritte flüsterte ihr ins Ohr und ermahnte sie, in Würde zu sterben. Der Vierte hielt ihr eine bemalte Holztafel wie einen Spiegel dicht vors Gesicht, sodass sie das Schafott nicht sehen konnte. Auf dieser Tafel war das Haupt von Johannes dem Täufer auf einem Silberteller abgebildet. Doch die Mühe war vergeblich: Als die Verurteilte den Henker und sein Beil sah, die auf dem Podium auf sie warteten, fiel sie in Ohnmacht. So zog man nur eine arme, bewusstlose Frau aufs Schafott und kippte sie über den Richtblock. Kein Spektakel, sondern nur ein simples Abschlachten. Das Schauspiel sollte noch kommen. Aus der Kapelle trat nun allein und mit raschem Schritt Beatrice. Die ganze Stadt taumelte. Mitleid, Bewunderung und Zorn, ganz Rom, von den Gefängnissen bis zu den Palästen, schien durch dieselben Gemütsbewegungen erschüttert.

Mit Ausnahme der Künstler unter dem Schafott, die ruhig blieben. Mit Stift und Papier in der Hand verspürten sie nichts als die Angst, etwas zu verpassen. Auch wenn die Todesstrafen sich häuften – drei, vier, ja bis zu fünf pro Woche kurz vor der Jahreswende –, so waren Hinrichtungen, deren Heldin eine so edle, so schöne und so junge Frau war, doch selten … Fast ein Kind noch, dem man nachsagte, dass es mit unglaublicher Tapferkeit neun Stunden Folter ertragen habe, ein Kind, das alle hier für unschuldig hielten. Das römische Volk sah in der Tapferkeit dieser blutjungen Frau – die sich jetzt zu Fuß der Menge näherte und dem Tod entgegenstieg, aufrecht, selbstsicher, Gott anbetend und den Papst verfluchend – die Festigkeit, mit der die heilige Katharina, die heilige Ursula und die heilige Cäcilie gestorben waren, all jene Märtyrerinnen, die die Gegenreformation dem Gedächtnis der Christen mithilfe der christlichen Maler anempfahl.

Rasch war es still. Das junge Mädchen hatte seinen Kopf auf den Richtblock gelegt. Dann sah man, wie der Henker die Arme hob. Man sah das Beil weiß in der Sonne aufblitzen. Und man sah nur das: die Sonne, das Beil und den Petersdom. Dann fielen die Arme. Man hörte ein dumpfes Geräusch von der Axt. Die Klinge war auf den Richtblock aufgeschlagen.

Etwas rollte bis zum Rand des Podiums. Die langen dunklen Haare, die bis dahin von einem Tuch gehalten worden waren, breiteten sich, blutig, zur Menge hin aus. Das Volk schrie auf, ein Schrei des Entsetzens, des Mitleids und Hasses angesichts dieses verstümmelten Kopfes einer jungen Frau, die zur Märtyrerin väterlicher Tyrannei und zur Märtyrerin päpstlicher Ungerechtigkeit geworden war.

Unter den Malern, die aus nächster Nähe dem Spektakel beigewohnt hatten, befanden sich nur zwei Personen, die das Entsetzen nicht lähmte. Ein Vater und seine Tochter. Orazio Gentileschi und die kleine Artemisia.

Ohne das Ende der Hinrichtungen abzuwarten – der ältere Bruder von Beatrice musste noch geköpft, gevierteilt und in alle Winde verteilt werden –, drängelte sich der Maler Orazio Gentileschi durch die Menge und zog sein Kind hinter sich her.

Er war damals fünfunddreißig Jahre alt und hatte eine Frau und vier kleine Kinder; das jüngste war gerade geboren. Also sechs Mäuler zu stopfen. Als letzter Spross einer Familie von Goldschmieden hatte Gentileschi seine Heimatstadt Pisa verlassen, um in Rom zu arbeiten. Er betätigte sich seit fast fünfundzwanzig Jahren als Miniaturenmaler und Münzpräger. Wenn er auch auf all den großen Baustellen mitarbeitete, wenn er auch zu jener Zeit zur Gruppe um Cavalier d’Arpino in der Laterankirche gehörte, so stagnierte seine Karriere doch. Bis zum September 1599. Der Maler Orazio Gentileschi hatte gerade durch die Vermittlung eines gewissen Cosimo Quorli, eines Furiers der päpstlichen Kammer, eines alten Bekannten der Familie, der wie Orazio und wie Klemens VIII. Toskaner war, die Ausschmückung der Tribüne von San Nicola in Carcere zugesprochen bekommen. Diese Kirche stand unter dem Schutz des Kardinals Monsignore Pietro Aldobrandini, der dem Papst als sein Neffe am nächsten stand. Pietro Aldobrandini war außerdem der Pate der hingerichteten Beatrice Cenci, ihr Beschützer, der Vermittler, dem das junge Mädchen seine letzte Hoffnung anvertraut hatte, vom Papst begnadigt zu werden. Wer hätte je sagen können, ob der Kardinal seine Sache mit so viel Nachdruck vortrug, wie er behauptete? Er war der Günstling, und Klemens VIII. gedachte ihn zu einem der ersten Nutznießer der Hinrichtung der Cencis zu machen. Er hatte ihm schon einige ihrer Burgen und Ländereien zugesprochen.

Ob nun als Akt der Reue, als Geste des Bedauerns oder aus einem völlig anderen Grund: Der Kardinal jedenfalls hatte dem Maler, der sich mit der ikonografischen Planung von San Nicola befasste, den Auftrag erteilt, über der neuen Tribüne, die er im Sinn hatte, als Fresko eine Heilige darzustellen, die das Gesicht derer trug, deren Kopf an jenem Morgen gefallen war. Denn unter dem Hochaltar der sehr alten Kirche von Pietro Aldobrandini ruhte ein Schatz: die Reliquien dreier Märtyrer, zweier Brüder und einer Schwester, einer Familie, die in Rom unter Diokletian verfolgt worden war. Die Brüder waren enthauptet, die Schwester erdrosselt worden. Nun war diese Heilige – ein Fingerzeig Gottes, Ironie des Schicksals oder Zufall? –, war diese Heilige die heilige Beatrice! Und ihr Maler Orazio Gentileschi.

Corte Savella, Gefängnis Sala della Cancelleria

Vier Jahre später, am 12. September 1603

Horatius, Sohn des Giovan Battista, gebürtig aus Pisa, würdet Ihr uns bitte sagen, wie und warum Ihr ins Gefängnis gekommen seid?«

Der kleine, magere Orazio Gentileschi mit den knotigen Knien trat einen Schritt näher an den langen Tisch, an dem der stellvertretende Richter der römischen Kurie und der stellvertretende Staatsanwalt des Vatikanstaates saßen.

»Ich wurde heute Morgen verhaftet, und den Grund kenne ich nicht.«

Er trug ein einfaches Wams aus braunem Tuch und kastanienfarbene Baumwollstrümpfe. Eine düstere Gestalt, die anonyme Gestalt all der Nachtschwärmer Roms, die versuchten, den Häschern zu entgehen, indem sie im Dunkel der Nacht aufgingen.

»Könnt Ihr schreiben?«

»Ich kann schreiben, allerdings nicht sehr gut.«

Er sprach im reinsten der toskanischen Dialekte, welcher die Amtssprache in Rom geworden war; das Volk mischte sie mit mundartlichen Elementen. Er nicht. Seine Aussprache, sein Auftreten und eine gewisse Kenntnis der Sitten und Gebräuche konnten den Eindruck erwecken, dass er ein weitläufiger Mann war. Irrtum: Dieser Mann lebte von seiner Hände Arbeit. Das Öl, das seine Fingerspitzen gelblich gefärbt hatte, die Farbpigmente unter seinen Fingernägeln ließen keinen Zweifel über seinen Beruf zu. Und doch verlieh etwas Gebieterisches, Rachsüchtiges, ein unruhiger, gequälter Ausdruck seinem Blick, seiner gesamten Gestalt Gewicht; eine Schwere und Präsenz, die Interesse weckten und Respekt schufen.

Am Morgen bei seiner Einweisung ins Corte Savella hatte der Soldano ihn ohne Weiteres in die Abteilung der »Nicht-Armen« gesteckt. In den römischen Gefängnissen unterschied man die Häftlinge nicht nach der Schwere ihrer Vergehen – oder der Anklage, die über ihnen schwebte –, sondern nach ihrem sozialen Status. Poveri, non poveri und vecchi: Arme, Nicht-Arme und Alte lauteten die Kategorien.

Während der Zeit seiner Haft würde Orazio Gentileschi also selbst für seine Bedürfnisse Sorge tragen. Er würde für Nahrung und Leibwäsche aufkommen und für den Barbier und die Reinigung seiner Kleidung bezahlen. Er würde Matratze und Bettzeug mitbringen. Wäre er ohne Familie gewesen, ohne Frau, die seine Mahlzeiten in der Cancellería ablieferte, ohne Kind, das ihm sein Bett brachte, dann wären die Kosten seiner Haft zulasten der Ankläger gegangen. Bei ihm schien sich die Frage erst gar nicht gestellt zu haben. Die Häscher hatten ihn von seiner Wohnung in der Via del Babuino direkt in Einzelhaft gebracht, in eine der Zellen auf den unteren Fluren des Gefängnisses, jene Kerker, die von der Welt abgeschnitten und für die Untersuchungshäftlinge vorgesehen waren.

Nur die Anhörungen in diesem kleinen, weiß gekalkten Saal, der mit dem Kruzifix und einem langen Tisch versehen war, würden Orazio seiner Einsamkeit entreißen. Von dort aus konnte er die Stimmen im Hof hören, die Glocken der Kapelle, den Lärm aus dem Speisehaus – all die Geräusche des Übergangsbereichs für die Gefangenen, die sich auf ihre Verteidigung vorbereiteten.

Die Verhöre der beiden Stellvertreter würden ihm endlich Informationen über die Art und das Ausmaß des Unglücks verschaffen, das über ihn hereingebrochen war.

»Wenn Ihr Eure Schrift sähet, würdet Ihr sie wiedererkennen?«

»Ich glaube, ja.«

Er hielt sich sehr gerade vor seinen Richtern und hatte die Arme über seiner mageren Brust gekreuzt. Aber das Zittern der Mütze in seiner Hand, das Beben der Feder an seiner Hüfte verrieten, wie aufgeregt und nervös er war.

»Habt Ihr schon einmal diesen Brief gesehen?«

Er riss die grauen Augen auf und warf einen Blick auf das Papier. Die zu fein gezeichneten und geschwungenen Lippen blieben fest zusammengepresst. Er war wohl an die vierzig. Vielleicht aber auch viel jünger.

Denn Orazio Gentileschi gehörte zu der Sorte Menschen, die schon frühzeitig alt erscheinen und deren Gesichtszüge sich von der Wiege bis zum Grab nicht sonderlich verändern. Sein lichtes braunes Kinnbärtchen verbarg nur unzureichend das eigenwillige Kinn und die bleichen Wangen. Es lag Leidenschaft in diesem spröden Gesicht, Glut in diesem nervigen Körper. Trotzdem blieb dieser Mann auf der Hut. Und das mit Recht! Was seine Unwissenheit über die Gründe seiner Verhaftung betraf, war er bis dato aufrichtig gewesen. Dies war nämlich eine der Grundlagen von Ermittlungsverfahren: Der Angeklagte musste völlig darüber im Unklaren gelassen werden, wessen man ihn eigentlich beschuldigte. Gentileschi war umso mehr auf der Hut, als er bis zu diesem Tag keinerlei Erfahrungen mit römischen Gefängnissen gemacht hatte.

Eigentlich war dies ziemlich erstaunlich. Bis zum vierzigsten Lebensjahr sollte Orazio Gentileschi nicht mit der Justiz in Kontakt gekommen sein? Nicht eine Verhaftung? Keinerlei Klage gegen ihn? Keinerlei Prozess?

Nicht dass ein Aufenthalt im Tor di Nona, im Corte Savella oder auf der Engelsburg vollkommen normal gewesen wäre. Aber selten waren sie doch, die Maler, die nicht nur dem Gefängnis, sondern auch der Schikane des Rechtssystems entkamen. Niemand schien prozesserfahrener gewesen zu sein als die Bewohner des Künstlerviertels. Schuldverschreibung und Schuldanerkennung, Vermietung und Untervermietung, Ankauf und Tauschhandel, Schenkungen, Anfechtungen und Widerrufe – auch noch die unbedeutendste Handlung wurde in einem Vertrag schriftlich niedergelegt, der dann ordnungsgemäß gegengezeichnet wurde. Daher verbrachte man viel Zeit beim Notar. Bei der kleinsten Meinungsverschiedenheit, beim kleinsten Streit wurde Anzeige erstattet. Und sehr schnell kam es dann zum Prozess.

Davon bei Orazio Gentileschi jedoch keine Spur. Weder in Notarsakten noch in Polizeiberichten. Und auch nicht in den Berichten der Ärzte über die Verletzten, die nachts in den Krankenhäusern erschienen. Nicht ein Streit also? Nicht eine Sauferei? War Orazio Gentileschi wirklich so lammfromm? Die Justiz hatte da ihre Zweifel.

Nachdem Orazio das Papier studiert hatte, welches man ihm hinhielt, erhob er sich und antwortete in aller Schlichtheit.

»Das ist der Brief, den der Notar heute Morgen in meiner Wohnung beschlagnahmt hat.«

»Erkennt Ihr ihn also als den Euren an?«

Die Augen des Angeklagten leuchteten kurz auf. Orazio Gentileschi bekam eine Ahnung davon, was man von ihm wollte. Er wich zurück, zögerte.

»Ich habe ihn gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr.«

»Habt Ihr das Sonett auf der Rückseite gesehen?«

»Ich habe es gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr.«

»Ist das Eure Schrift bei diesem Sonett, bei diesem Brief?«

»Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich habe mehrere Handschriften. Ich schreibe manchmal mit Tinte und manchmal mit Bleistift. Was Ihr mir da zeigt, ist vielleicht Tinte. Oder auch etwas anderes …«

Der Ankläger deutete eine Geste der Ungeduld an, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und wechselte unvermittelt das Thema.

»Kennt Ihr den Maler Giovanni Baglione?«

Leugnen hätte nichts genützt. Giovanni Baglione und Orazio Gentileschi hatten beide auf allen großen Baustellen Roms gearbeitet. Beide gehörten dreizehn Jahre zuvor zu der großen Gruppe, die im Auftrag von Papst Sixtus V. die vatikanische Bibliothek mit Fresken ausschmückte. Dann die Fenster in einem Seitenschiff der Basilika Santa Maria Maggiore. In der Laterankirche unter der Leitung von Cavalier d’Arpino und vor allem 1599 in San Nicola in Carcere war Gentileschi und seinen Gehilfen die Bebilderung der Tribüne zugeteilt worden, Baglione und seiner Werkstatt eine ganze Kapelle.

»Euer Gnaden, ich kenne alle Maler in Rom schon ziemlich lange. Ich wollte sagen, ich kenne die wichtigsten …«

»Und wer sind, Eurer Meinung nach, die wichtigsten Maler in Rom?«

»Cavalier d’Arpino, Caravaggio, die Brüder Carracci, Giovanni Baglione und andere, deren Namen mir jetzt nicht einfallen, die aber auch Maler ersten Ranges sind.«

»Und wer davon sind Eure Freunde? Nennt auch Eure Feinde.«

»Ich bin mit allen befreundet … obwohl natürlich eine gewisse Rivalität zwischen uns herrscht …«

Das war stark untertrieben! Was Orazio so artig »Rivalität« nannte, erwies sich bei ihm und Baglione geradezu als Heimsuchung des Schicksals. Während der darauffolgenden dreißig Jahre sollten in Rom und Mantua, in Paris und London diese beiden Maler Aufträge von denselben Mäzenen bekommen, sich dieselben Gelder teilen und sich an denselben Wänden streiten.

»Zum Beispiel, Euer Ehren, mit Giovanni Baglione … Als ich für die San Giovanni dei Fiorentini ein Bild des Erzengels Michael anfertigte, malte Baglione neben mir eine Himmlische Liebe. Und diese Himmlische Liebe hat er nur deshalb gemalt, um mit Caravaggio zu konkurrieren, der gerade eine Irdische Liebe für den Kardinal Giustiniani fertiggestellt hatte. Die Himmlische Liebe von Baglione hat dem Kardinal nicht so gefallen wie die Irdische Liebe von Caravaggio. Und doch hat Baglione für sein Bild eine Goldkette bekommen. Ich für meinen Teil habe ihm gesagt, dass ich sein Bild für sehr unvollkommen halte. Diese Himmlische Liebe, verkörpert von einem Engel, hätte ein kleiner, nackter Junge sein müssen. Und er hat einen massigen Kerl daraus gemacht, der als Krieger verkleidet war …«

»Wie lange habt Ihr schon nicht mehr mit Baglione oder Caravaggio gesprochen?«

»Nach dieser Sache mit dem Engel habe ich nicht mehr mit Baglione geredet. Und vorher auch schon nicht. Denn er meint, wenn wir uns in der Stadt begegnen, müsste ich ihn zuerst grüßen. Er hofft, dass ich als Erster meinen Hut ziehe. Und ich meine, das müsste er eigentlich. Bei Caravaggio ist es dasselbe. Obwohl wir befreundet sind, erwartet Caravaggio, dass ich ihn zuerst grüße, was natürlich nicht infrage kommt. Mit Caravaggio habe ich jetzt etwa sechs bis acht Monate nicht mehr gesprochen. Aber er hat von mir eine Kapuzinerkutte und Engelsflügel abholen lassen, die ich ihm für ein Bild ausgeliehen habe. Die Kutte hat er mir vor ungefähr zehn Tagen zurückgeschickt …«

»Erkennt Ihr Eure Schrift bei diesem Gedicht?«

Du holst dir deine Scheiße hoch,

zum Malen, eitler Geck Giovan.

Häng deine goldne Kette doch

an deine Bücklingshoden dran.

Beweg dein fettes Hinternloch,

gehörnter, hintergangner Mann,

von jedem weg, der immer noch

Geschmier als Scheiß erkennen kann.

Man hätte nicht sagen können, ob die Grimasse, die den natürlich verlegenen Gesichtsausdruck Gentileschis unterstrich, durch die Form oder den Inhalt des Gedichts hervorgerufen worden war. Die Anspannung legte sein Gesicht noch mehr in Falten. Er wusste nun, dass viel für ihn auf dem Spiel stand, dass das Verbrechen, dessen man ihn verdächtigte, einem Mord gleichkam und die päpstliche Justiz ein besonderes Interesse an der Bestrafung dieses Verbrechens hatte. Denn als weitere Folge der Hinrichtung von Beatrice Cenci bestrafte ein schrecklicher Erlass alle »Verleumder«.

Am Tag nach der Hinrichtung des jungen Mädchens war die Stadt von kleinen Gedichten, Schmähschriften gegen den Papst, überflutet worden, dem man vorwarf, eine Heilige aus Habsucht beseitigt zu haben.

Die mutmaßlichen Verfasser waren auf der Stelle hingerichtet worden. Und am 12. Januar 1601 verkündete Klemens VIII. ein Gesetz gegen die, die ohne Furcht vor Gott und der Justiz von »schändlicher Sprache« Gebrauch machten, Rundbriefe schrieben, Gedichte, Falschnachrichten verbreiteten und die Ehre und den guten Ruf anderer schmähten und verleumderisch ruinierten. Die Verleumder sollten von nun an durch die Inquisition verfolgt werden und konnten durch einen anonymen Brief oder eine öffentliche Anzeige beim Strafgericht des Governatore di Roma verraten werden.

Nun war am 28. August des Jahres 1603 an diesem Tisch die Verleumdungsklage von einem der berühmtesten und mächtigsten Maler Roms eingegangen, von einem Maler, der sich in Kürze zum »Oberhaupt der Accademia di San Luca«, zum offiziellen Leiter der Künstlervereinigung, wählen lassen wollte: Giovanni Baglione.

»Seit mehreren Monaten streifen Caravaggio und seine Busenfreunde, der Architekt Onofrio Longhi und die Maler Filippo Trisegni und Orazio Gentileschi, die auf mein Werk neidisch sind, in der Stadt umher, reden schlecht über mich und schmähen meine Arbeiten. Sie haben verleumderische Gedichte geschrieben, die mich in meiner Ehre angreifen. Diese Gedichte haben sie in zig Exemplaren kopiert und unter dem gesamten Berufsstand verteilt. Ich lege ein Exemplar davon bei: »Du holst dir deine Scheiße …«

Die Sache stand schlecht für Caravaggio, den man ebenfalls festgenommen hatte. Aber schlechter noch stand sie für Gentileschi! Bei den Künstlern war allgemein bekannt, dass die Beziehung einen weitaus giftigeren Charakter angenommen hatte, als der Begriff »Rivalität« ausdrückte, den der Angeklagte vor seinen Anklägern benutzt hatte. Ein Vorwand hatte genügt, um die Sache zum Eskalieren zu bringen. Das war im vorangegangenen Jahr geschehen, im November 1602.

Von seiner Wallfahrt nach Loreto hatte der sehr konventionelle Baglione für seine Freunde kleine Münzen mit dem Bildnis der Madonna mitgebracht. Münzen aus Gold, aus Silber und aus Blei, die die Künstler sich an die Kappe steckten. Die kostbareren hatte Baglione den großen Malern Roms geschenkt, Cavalier d’Arpino zum Beispiel, und allen, auf die er bei seiner Wahl in der Accademia di San Luca zählte. Die aus Blei: allen anderen. Orazio Gentileschi hatte eine aus Blei bekommen.

In seinen freundschaftlichen Gefühlen verletzt und in seiner Eigenliebe gekränkt, hatte sich Gentileschi damals den Luxus eines Schmähbriefes geleistet. Zwar blieb der Brief ohne Unterschrift, doch konnte über den Verfasser kein Zweifel bestehen. Geiz, Eitelkeit, Bedeutungslosigkeit: Baglione hatte sein Fett weggekriegt.

Diesen Brief hatte Giovanni Baglione aufbewahrt; und gerade für die Ermittlungsakte abgegeben. Als Beweisstück. Ein Detail irritierte: Man konnte dort einen Satz lesen, der fast identisch war mit einem Vers aus dem Gedicht. »Häng dir deine Goldkette doch an deine dreckigen, stinkigen Hoden!« Eine scharfzüngige Anspielung auf das Halsband, das Baglione von Kardinal Giustiniani für die besagte Himmlische Liebe geschenkt worden war, für ein Werk, das Gentileschi verabscheute und auf dessen Erfolg er neidisch war.

Sollte es dem stellvertretenden Staatsanwalt nun gefallen, sich ein bisschen sorgfältiger über die vor ihm angehäuften Papiere zu beugen, sollte es ihm gefallen, die Schrift auf der Vorder- und Rückseite des an sich harmlosen Briefes, der an diesem Morgen beim Angeklagten beschlagnahmt worden war, zu vergleichen mit der des anonymen Briefes und der des Verleumdungsgedichtes, dann wäre der Fall entschieden. Orazio Gentileschi würde die nächsten fünf Jahre auf den päpstlichen Galeeren rudern.

Wie Gentileschi sich aus dieser Lage befreit hat, ist den Verfahrensakten nicht zu entnehmen. Die Quellen geben dagegen an, dass Caravaggio auf eine Intervention des französischen Botschafters hin den Fängen Klemens’ VIII. entkam. Am 25. September 1603 war Caravaggio frei. Darf man annehmen, dass seine Komplizen mit ihm freigelassen wurden? Oder verdankte Gentileschi seine wundersame Nichtbestrafung der Protektion einer der Apostolischen Kammer nahestehenden Person, der Unterstützung dieses Beamten, der ihm bereits den ersten großen Auftrag seiner Laufbahn verschafft hatte, die Fresken der Tribüne von San Nicola in Carcere? Dem Furier des Papstes, Cosimo Quorli? Der Einfluss dieses mächtigen Freundes reichte jedoch nicht so weit, um die Folgen des »Verfahrens Baglione« für das Schicksal Orazios zu verhindern. Wenn diese Verleumdungsaffäre angesichts der Verbrechen, die man Caravaggio zur Last legte, auch nicht schwer wiegt, so kostete sie Gentileschi doch viel. Er musste dafür mit seinem Nachruhm bezahlen.

Vierzig Jahre später sollte Giovanni Baglione seinerseits zur Feder greifen. Er wurde zum Biografen, um seine Version von der Lebensweise und dem Talent seiner Zeitgenossen aufzuschreiben. Sein Kapitel über Orazio Gentileschi sollte seine Rache werden! Vite dei pittori, scultori e architetti von Baglione ist bis heute eines der großen Nachschlagewerke, eine der wertvollsten Quellen über das Leben und Werk italienischer Künstler im 17. Jahrhundert. Die einzige große Untersuchung Gentileschis, die umfassendste Kritik seines Werkes ist voreingenommen und verheerend und stammt von seinem ärgsten Feind, einem Maler, den Orazio Gentileschi in einer Nacht im Jahre 1603 lächerlich machte.

Santa Maria del Popolo

Am 26. Dezember 1605 bei Sonnenuntergang

An diesem feuchten Dezembertag schlugen die Frauen am Waschplatz auf der großen Piazza del Popolo ihre Wäsche. Die Kühe, die kleinen schwarzen Schweine, die Maulesel und die streunenden Hunde versammelten sich an der Tränke. Die Reisenden, die durch das Stadttor gekommen waren, sammelten neue Kräfte und setzten sich dazu auf die Schäfte der Säulen, die man durch den Sand bis zum Fuße des Obelisken gewälzt hatte. Die Krapfenverkäufer und Wasserträger ließen ihre Rufe rund um den Brunnen erschallen. Hier, zwischen der Piazza del Popolo und der Piazza di Spagna, befand sich das Künstlerviertel. Mit mehr als zweitausend Künstlern – Franzosen, Flamen, aber auch Bolognesern, Florentinern und Römern. Mehr als zweitausend Künstler unterschiedlichster Herkunft waren in einem Umkreis von weniger als fünf Kilometern untergebracht. Die zahllosen Herbergen nahmen die Neuankömmlinge auf. Und die Häuser am Hügel des Pincio boten Licht suchenden Kunstschaffenden Platz. Diese taten sich mit Landsleuten zusammen und belegten die obersten, hellsten – und billigsten – Stockwerke, immer zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer, das ihnen auch als Atelier diente. Aus den hintersten Winkeln aller Länder strebten die Männer, die vom Traum der Schönheit beseelt waren, auf diese wenigen Straßen zu. Maler, Bildhauer, Vergolder, Sticker und Goldschmiede kamen hierher, um ihre Kenntnisse zu erweitern, natürlich, doch auch, um ihr Glück zu machen! Und der Angst der Päpste, ihrer Besessenheit, alles daranzusetzen, um die Ketzerei des Protestantentums auszulöschen, verdankte die Christenheit die Entstehung dieses kosmopolitischen Viertels am Nordeingang der Stadt. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erkannte fast halb Europa die Autorität des Papstes nicht mehr an. Rom brauchte eine riesige Menge an Arbeitskräften, um der Welt ein erneuertes, schöneres, triumphierendes Gesicht zeigen zu können. Der neue Glanz sollte allen Städten der Welt die Überlegenheit Roms zeigen. Die Größe, die Erhabenheit und die Schätze der Stadt sollten die Augen der Pilger blenden. Die Pracht ihrer Kirchen sollte die Körper niederwerfen, die Zweifel hinwegfegen und die Seelen erleuchten. Und die Besucher sollten durch diese Offenbarung verwirrt, zitternd und überzeugt von der offensichtlichen Überlegenheit der katholischen Kirche in ihre Länder zurückkehren.

Dies war das Ziel des politischen Programms, das aus den Beschlüssen des Konzils von Trient gegen die Grundsätze der Reformation hervorging und in der Folge zu dem führte, was die Geschichte später »die Kunst des Barock« nennen sollte. Der üppige Gebrauch von Gold, Marmor und Edelsteinen – von den seltensten und glänzendsten Materialien also –, die Effekthascherei, die Anleihen beim Theater, die Begeisterung für Trompe-l’Œil-Effekte und optische Täuschungen: Eine derartige Inszenierung ergab sich zum Teil aus dem ideologischen Kampf der Päpste, aus oben genannter Kampfstrategie gegen Luthers und Calvins Lehren.

In jenem Jahr 1605 fand Rom zu seinem einstigen Glanz zurück. Es mobilisierte seine letzten Kräfte. Doch heraus kam eine wahre Feuersbrunst. In den Schmelzöfen der päpstlichen Schmieden sollten schon bald die vierzig Tonnen Bronze brodeln, die dem Pantheon entrissen worden waren. In dreißig Jahren würden sich die gewundenen Säulen des Altarhimmels im Petersdom zum Firmament schwingen.

Die Nacht brach herein, und das Viertel würde bis zum Morgengrauen dem düsteren Schlagen der Totenglocken ausgesetzt sein. Man erwartete mit Ungeduld den Trauerzug. Er musste von rechts, aus der Via del Babuino, genau hier ankommen. Die Verstorbene hatte nur ein paar Hundert Meter entfernt gelebt, in diesem weißen, vierstöckigen Haus an der Ecke zur Via dei Greci, das dem Kunsttischler Francesco Magnessi gehörte. Dreimal in zehn Jahren hatte der Tod an diese Tür geklopft. Es war eine ovale Tür mit einem bronzenen Türklopfer, der die Form einer antiken Maske aufwies, die Maske der Tragödie, die weinende, Unglück bringende Maske.

Der Zug war an der Mauer des Augustinerklosters entlanggegangen und endlich auf dem Platz angekommen. Die Glocken läuteten immer noch und erzeugten eine dumpfe, stetige Schwingung, ein Dröhnen, das noch nicht einmal vom Wäscheklopfen der Frauen unterbrochen wurde.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hatte der Prozessionsführer im goldenen Chorhemd den Trauerzug in Bewegung gesetzt. Hinter ihm kam der Träger des Kreuzes und schwenkte ein mit Edelsteinen versehenes Silberkreuz gen Himmel, das die Geistlichen der Santa Maria del Popolo nur zu großen Anlässen benutzten. Nie hätte man gedacht, dass ein Maler aus dem Viertel es sich hätte leisten können, für seine Frau eine derart festliche und imposante Beerdigung zu erwirken.

Für sie, für Prudenzia, die Tochter von Ottaviano Montonis aus Rom, uxor Horatii Gentileschi pittoris, für diese mit dreißig Jahren am Ende ihrer siebten Schwangerschaft im Wochenbett gestorbene Frau, hatte Orazio eine Beerdigung angeordnet, die einer Fürstenfamilie würdig war. Diese Totenglocke, die auf sein Geheiß seit den Morgenstunden läutete, wie viel kostete die ihn? Das ganze Viertel rechnete. Und wie viel der Priester, der die Sterbesakramente vollzogen hatte? Wie viel die Repräsentanten der Bruderschaften, wie viel die Priester, die Vikare, die Küster und all die Kapläne der Gemeinde? So viel, dass die Heirat einer geliebten Tochter, für die man die Mitgift zu sparen hatte, durch dieses Begräbnis unmöglich wurde.

Um jeglichen Streit mit den Pfarrkindern zu vermeiden, hatten die Augustinermönche an die Tür ihrer Kirche eine Preisliste für ihre verschiedenen Dienstleistungen angeschlagen. Orazio Gentileschi hatte alles bezahlt, was man von ihm verlangte, sogar die zwanzig Fackeln für die Adligen, die nicht von ihrer Hände Arbeit lebten. Gott allein wusste, wie viele Bilder, Fresken und Münzen er würde anfertigen müssen, um diese Schulden zu tilgen! Wäre seine Frau ohne Sakramente der Kirche verschieden, hätte ihr Tod weniger gekostet. Man hätte sie vielleicht vor die Porta del Popolo geschafft, die wenige Meter von der Kirche entfernt lag, zu den Renegaten, Ketzern, Juden und »unbelehrbaren Prostituierten«, die man wahllos an der Aurelianischen Stadtmauer aufeinandertürmte. Dort, an der Muro Torto, erstreckte sich das, was man als einzigen Friedhof von Rom hätte bezeichnen können. Der Überlieferung nach befand sich dort das Grab des großen Christenverfolgers Nero und das Reich der Geister und untreuen Frauen.

Prudenzia hatte gebeichtet, die Kommunion und die Letzte Ölung empfangen; zehn Messen würden für ihr Seelenheil gesprochen werden. Der einzige Luxus, den Orazio seiner geliebten Frau nicht hatte bieten können, war ein Sarg nebst Grabplatte in der Kirche.

Die Verstorbene war die jüngste Tochter eines der zahllosen Kardinalssekretäre gewesen, eines Kollegen von Cosimo Quorli in der Apostolischen Kammer, und sie hielt sich daher für etwas Besseres. Bei ihrer Hochzeit war sie siebzehn und Orazio dreißig gewesen. Sie brachte als Mitgift weder Gold noch andere materielle Güter. Sondern ein Netz von Beziehungen, eine Reihe von Gönnern, die ihren Ehemann in die »Klientel« mächtiger Mäzene schleusten. Während der Aushandlung des Ehevertrags hatte Cosimo diesen Punkt bei Orazio mit großem Nachdruck vertreten:

Die Eltern von Prudenzia Montonis genossen die Gunst der großen Familien.

Der Stand der Persönlichkeiten, die bei der Taufe der sechs Gentileschi-Kinder vorangingen, illustrierte eindrucksvoll die Argumentation Quorlis. Erst im vergangenen Jahr war der jüngste Sohn von Orazio und Prudenzia gerade hier in der Santa Maria del Popolo von einem Verwandten des venezianischen Dogen zum Taufbecken getragen worden, von Marco Cornaro, dem späteren Bischof von Padua. Um die Wahrheit zu sagen, hatte sich der Prälat bei der Zeremonie von seinem Sekretär Francesco Cavazzi vertreten lassen, so wie die erlauchten Gönner von Orazio Gentileschi – die Familien Altemps, Olgiatti, Pinelli – zum Begräbnis ihre Diener und ihre leeren Karossen geschickt hatten. Diese Folge von Dienern und mit Wappen versehenen Wagen diente Orazio als Sprungbrett für seine Karriere; sie zeugte von Ansehen und Ruhm. Die römischen Maler waren sich darüber im Klaren. Cavalier d’Arpino, auch er ein Pate von einem der Gentileschi-Kinder, folgte mit zahlreichen Vertretern der Accademia di San Luca dem Trauerzug. Caravaggio und Giovanni Baglione fehlten. Ja, die Ehre zwang Orazio zu solchen Ausgaben. Aber vor allem die Liebe zwang ihn dazu. Was hätte er für Prudenzia nicht getan?

Bei jeder Trennung hatte er befürchtet, sie nie mehr wiederzusehen. Die beiden Winter in der alten Abbazia di Farfa hatte er wie eine Prüfung durchgestanden; wie eine Züchtigung Gottes, der ihn für sein Glück strafte. In der feuchtkalten Dunkelheit der Kapellen hatte er auf seinem Arbeitsgerüst gesessen, todmüde von der Knochenarbeit der Freskenmalerei, und hatte den Himmel für diesen zu schweren und zu langen Auftrag, hatte die Mönche für ihre Ungeduld und ihre Gier verflucht. Wie oft hatte er sich ihrer Aufsicht entzogen, die unvollendeten Werke im Stich gelassen, den Triumph der heiligen Ursula, den Christus am Ölberg, um auf seinem Maultier die Sabiner Berge hinabzustürzen und zu seiner Frau nach Rom zu eilen? Prudenzia würde für immer die Frau seines Lebens bleiben.

In den kommenden dreißig Jahren würde Orazio Gentileschi unermüdlich ihr zartes Madonnengesicht malen, ihre samtige Haut, ihr durchscheinendes, leuchtendes Fleisch … All seine Madonnen und Heiligen würden den unaussprechlichen Zauber und die Zerbrechlichkeit von Prudenzia besitzen. Auf sie hatte er all seine Zärtlichkeit gerichtet. Mit ihr gingen all seine Freundlichkeit und Fröhlichkeit dahin.

Man hatte die sterblichen Überreste von Prudenzia Gentileschi in das rechte Seitenschiff vor die Cappella Cerasi gebracht. Die Fürbitte war gesprochen. Das Licht der zwanzig großen Wachskerzen, die die Totenbahre umgaben, erhellte das Gesicht ein letztes Mal. Ihr Kopf mit den geschlossenen Augen ruhte auf ihrer Schulter. Mit den leicht geöffneten Lippen sah sie aus, als schliefe sie nur. Ihre Hände waren auf dem Bauch zusammengelegt, der durch ihre Mutterschaft noch ganz geschwollen war und ihr totes Kind barg. Die Windeln des Kindes und die Bahnen des Leichentuchs hoben sich weiß gegen den grünen Samt ihres Gewandes ab. Und ihr Rock mit den allzu schweren Falten lastete auf ihren Schenkeln und betonte die Knie. Sie war barfüßig. Ihre Schuhe und der leichte Schleier, der während der Messe ihre langen Haare bedeckt hatte, befanden sich schon in den Händen der Leichenträger: Gemäß der Tradition hatten sie Anspruch auf den weiblichen Zierrat.

Drei von ihnen stießen wenige Meter von dem Fackelspalier entfernt ihre Piken als Hebel in eine der zahlreichen schwarzen und weißen Rosetten des Bodens. Die Rosetten hatten zwei Löcher und boten Zugang zu einem Massengrab. Das Untergeschoss von Santa Maria del Popolo teilte sich solchermaßen in etwa fünfzehn Räume, wo, mit oder ohne Sarg, mehrere Generationen von Pfarrkindern ruhten.

Es waren die letzten Augenblicke, die wenigen Minuten, in denen weder Kinder noch Frauen anwesend sein durften, da man hysterische Szenen befürchtete: Wenn die Leichenträger erst einmal die Rosette angehoben hätten, würde sich die Kirche mit unerträglichem Gestank füllen.

Die Priester, Vikare und Kapläne hatten sich zurückgezogen. Es standen nur noch vier Personen bei der Leiche: ein Ordensbruder, zwei Männer und ein Mädchen, das auf Knien betete. Wie hatte Artemisia die Erlaubnis bekommen, ihre Mutter bis zur letzten Ruhestätte zu begleiten?

Selbst so zusammengesunken schien sie groß, zu groß für ihr Alter. Der Körper war in seiner Form angelegt, die Gesichtszüge bereits ausgeprägt. Das ovale Gesicht, die sinnlichen Lippen, der dunkle, intensive Blick würden sich nicht mehr verändern. Sie würde zweifellos noch wachsen und fülliger werden. Aber sie war schon eine Frau; sie war bald dreizehn Jahre alt; sie musste bald verheiratet werden.

So dachte der Freund der Familie, Cosimo Quorli, dessen Anwesenheit bei dem Witwer und der Waise in diesem schrecklichen Moment durch seine enge Freundschaft mit dem Ehepaar Gentileschi gerechtfertigt wurde, das er dreizehn Jahre zuvor zusammengebracht hatte. Er war so klein wie Orazio, der ihm gegenüberstand, aber fett, bärtig, mit beginnender Glatze. Quorli hielt seine Stirn gesenkt, und sein Schädel leuchtete im Kerzenschein.

Er stand hinter Artemisia und betrachtete ihr Profil, das nicht mehr das eines Kindes war. Der Schal, der ihren Kopf bedeckt hatte, war ihr auf die Schultern geglitten. Er fasste den nackten, gebeugten Hals ins Auge, den zarten, bleichen Nacken, wo sich ungebärdige Haarsträhnen ringelten … Und die Konturen der Wange, wo das Licht endete, die winzigen Brüste, die sich im Halbdunkel abmalten.

Quorli trat näher, um sie besser betrachten zu können. Sie hatte eine hohe, gleichmäßige Stirn, gerade Augenbrauen und Mandelaugen. Die Lider schienen sich unter den langen Wimpern bis zu den Schläfen zu ziehen. Aber die untere Hälfte ihres Gesichtes wirkte im Vergleich zur Stirn zu gedrängt. Das runde Kinn gleich unter dem Mund wurde von einem Grübchen geziert, das Quorli jetzt nicht sehen konnte. Artemisia spürte seinen Blick und senkte den Kopf noch tiefer.

Hinter ihrer betenden Gestalt erhellten acht Fackeln die Bilder von Caravaggio und Carracci, den Rivalen ihres Vaters. Am Ende der Kapelle öffnete die Madonna in einem purpurroten Gewand weit die Arme; sie erhob sich aus ihrem Grab, um die Seele von Prudenzia mit sich zu nehmen.

Plötzlich trat der Mönch zu der Toten vor. Er hatte die Stangen der Leichenträger erblickt, die die Steinplatte direkt an der Ecke zwischen Kapelle und Mittelschiff kippten. Der üble Gestank verschlug allen den Atem. Orazio und Cosimo wechselten einen Blick: Der Moment des Abschieds von Prudenzia war gekommen … Aber etwas am Gesichtsausdruck Gentileschis zwang Cosimo Quorli, zurückzutreten, sich zu entfernen. Er durchschritt das Querschiff und verschwand durch die Seitentür. Welche Rolle hatte er vor der Heirat in Prudenzias Leben gespielt? Diese Frage hatte sich Orazio nie gestellt. Warum hatte Cosimo für dieses junge Mädchen eine, wenn auch äußerst geringe Mitgift aus eigenen Mitteln bereitgestellt? Und aus welchem Grund hatte der Vater von Prudenzia, ein Kardinalssekretär, dem es nicht an Beziehungen mangelte, eingewilligt, seine Tochter einem mittellosen Mann zur Frau zu geben, der von seiner Hände Arbeit lebte?

Cosimo lieferte jedem die Antwort, der sie hören wollte: Er selbst hatte die Verlobte entehrt, indem er sie entjungferte.