9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

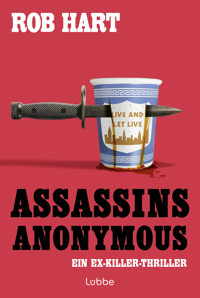

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Assassins-Anonymous-Thriller

- Sprache: Deutsch

Wenn ein Killer nicht mehr töten will

Einst war Mark der gefährlichste Auftragskiller der Welt. Doch inzwischen hat er dieses Leben hinter sich gelassen und ist den Assassins Anonymous beigetreten, einer geheimen Selbsthilfegruppe für reumütige Auftragsmörder, und folgt deren Zwölf-Stufen-Programm.

Kurz vor seinem einjährigen Jubiläum wird Mark von einem mysteriösen Russen angegriffen, der ihn schwer verletzt und halbtot zurücklässt. Wissend, dass sein Angreifer zurückkehren wird, muss Mark schleunigst herausfinden, wer ihn umbringen wollte und warum. Aber wie soll er überleben, ohne rückfällig zu werden und selbst jemanden zu töten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmung1234567891011121314DankÜber dieses Buch

Wenn ein Killer nicht mehr töten will Einst war Mark der gefährlichste Auftragskiller der Welt. Doch inzwischen hat er dieses Leben hinter sich gelassen und ist den Assassins Anonymous beigetreten, einer geheimen Selbsthilfegruppe für reumütige Auftragsmörder, und folgt deren Zwölf-Stufen-Programm. Kurz vor seinem einjährigen Jubiläum wird Mark von einem mysteriösen Russen angegriffen, der ihn schwer verletzt und halbtot zurücklässt. Wissend, dass sein Angreifer zurückkehren wird, muss Mark schleunigst herausfinden, wer ihn umbringen wollte und warum. Aber wie soll er überleben, ohne rückfällig zu werden und selbst jemanden zu töten?

Über den Autor

Rob Hart hat als politischer Journalist, als Kommunikationsmanager für Politiker und im öffentlichen Dienst der Stadt New York gearbeitet. Er ist Autor einer Krimiserie und hat zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht. Rob Hart lebt mit Frau und Tochter auf Staten Island.

Übersetzung aus dem Amerikanischenvon Barbara Röhl

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Vollständige Taschenbuchausgabe

Deutsche Erstausgabe

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2023 by Rob Hart

Published by Arrangement with STORY PARADOX CORPORATION

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»Assassins Anonymous«

Originalverlag: Putnam

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2024 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Textredaktion: Dr. Ulrike Strerath-Bolz, Friedberg

Umschlaggestaltung: Tal Goretsky

Einband-/Umschlagmotiv: © getty-images: Douglas Sacha | aldra

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-6133-8

luebbe.de

lesejury.de

Dieses Buch ist für mich.Alle Probleme der Welt rühren daher, dass der Mensch nicht fähig ist, ruhig in einem Zimmer zu sitzen.

Blaise Pascal

Warum ist eine Raupe in Seide gehüllt, während sie sich in einen Schmetterling verwandelt? Damit die andere Raupe die Schreie nicht hört. Veränderung tut weh.

Rory Miller, Meditationen über Gewalt

Lower East Side, Manhattan

Gegenwart

Adrenalin ist das ultimative Schmerzmittel. Es wirkt nicht besonders lange. Doch in diesen weißglühenden Momenten, in denen einem eine Kugel in den Bauch dringt oder ein Messer sich einem in die Haut bohrt, spürt man erstaunlich wenig.

Adrenalin pfuscht auch mit dem Zeitgefühl herum. Bei den meisten Menschen ist, wenn der Schmerz kreischend nach Aufmerksamkeit verlangt wie ein hungriges Kleinkind, alles ein sinnloses Wirrwarr aus Gliedmaßen und Stöhnen. Die Welt bewegt sich doppelt so schnell, während man über seinem Körper schwebt und zusieht, wie der Irrsinn seinen Lauf nimmt.

Aber wenn man – wie ich – lange genug in diesem Geschäft ist, verwandelt sich die Zeit in etwas, was man in der Hand halten kann. Man kann sie drehen und wenden und aus allen Blickwinkeln betrachten. Schließlich muss man sich einigen Wahrheiten über sich selbst stellen.

Zum Beispiel, wenn man der Länge nach zwischen den zerschmetterten Überresten eines wackligen Klapptischs auf einem kalten Linoleumboden liegt, mit billigem Kaffee bespritzt und mit übriggebliebenen Donuts übersät. Man fragt sich, mit welcher seiner Sünden man verdient hat, dass dieser Mann einen vor die Brust getreten und durch die Luft geschleudert hat.

Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, dass ich kein Meeting bräuchte. Das sind aber genau die Tage, an denen ich eins nötig habe. Daher bin ich zu dem Keller von St. Dymphna auf der Lower East Side getrabt. Eine winzige Kirche, die so vergessen ist, dass sie ebenso gut aufgegeben sein könnte, und versteckt in der Wildnis unterhalb der Williamsburg-Brücke liegt.

Die Einzelheiten des Meetings sind nicht wichtig.

Wichtig ist, diesen Kerl davon abzuhalten, mich umzubringen.

Er ist so groß, dass man unwillkürlich überlegt, ob er den Kopf einziehen muss, wenn er durch eine Tür tritt. Rechtshänder. Nicht massig, aber die Adern an seinen Unterarmen sind erhaben wie Bergkämme auf einer Landkarte. Auf seinem linken Unterarm hat er ein Tattoo: ein einzelner schwarzer Punkt, der von vier weiteren umgeben ist, wie die Fünf auf einem Würfel. Sein dunkles Haar ist bis auf einen schwarzen Iro kurzgeschoren. Er trägt Cargohosen, schwarze Stiefel und ein dunkelblaues Thermo-Shirt. Ich erkenne den glasigen, abgestumpften Ausdruck in seinen Augen wieder, den ich jeden Morgen im Spiegel sehe. Könnte Russe sein. Er hat noch nichts gesagt, aber sein Tritt, seine Haltung und seine selbstzufriedene Zuversicht sprechen für Systema.

Mühsam stehe ich auf und achte darauf, nicht auf dem verstreuten Essen auszurutschen. Er ist ungefähr drei Meter von mir entfernt. Hätte versuchen sollen, mich zu überwältigen, während ich am Boden lag, doch das hat er nicht getan. Stattdessen taxiert er mich mit einem Blick, in dem Wiedererkennen und Aufregung stehen.

Ich glaube, er weiß, wer ich bin.

Was bedeutet, dass er entweder verrückt oder sehr selbstsicher ist.

»Wir können immer noch vernünftig darüber reden«, erkläre ich ihm und werfe einen Blick auf den Boden. »Ich würde dir ja einen Donut anbieten, aber die liegen eindeutig schon zu lange unten.«

Er lächelt, indem er den linken Mundwinkel verzieht. »Kozyol«, murmelt er.

Aha. Russe.

Sobald die Beschimpfung über seine Lippen gekommen ist, stürzt er auf mich zu. Schnell. Zu schnell. Er ist so aufgeregt darüber, etwas zu beweisen, dass er nicht auf den Boden achtgibt. Drei Schritte, und er tritt auf einen Donut mit Schokoladenguss, sodass er vorwärtsschlittert. Das unterbricht seinen Schwung – genau die Gelegenheit, die ich brauche.

Mit einer einzigen Bewegung bücke ich mich, schnappe mir die zerbrochene Kaffeekanne an ihrem schwarzen Plastikgriff und hole mit der scharfen Seite nach seinem Bein aus. Ich hoffe, sie in seiner Kniekehle einzuhaken, irgendetwas Wichtiges zu durchtrennen und ihn so kampfunfähig zu machen, denn ich muss wissen, wer ihn geschickt hat. Außerdem kann ich ihn schließlich nicht umbringen.

Nicht ausgerechnet hier.

Er fährt zurück, sodass ich ihn um Haaresbreite verfehle. Bei den nächsten drei Hieben ergeht es mir genauso. Ich bin auf der Suche nach Stellen, an denen ich ihm nicht-tödliche Schnittwunden beibringen kann, aber er ist auf die gleiche Art schnell wie Bruce Lee: Man sieht Anfang und Ende einer Bewegung, aber nicht all die Teile in der Mitte.

Schon jetzt fühle ich mich ausgepowert. Meine Muskeln sind eingestaubt und mit Spinnweben verkrustet. Es ist eine Weile her, seit ich mich körperlich verausgabt habe. Ich versuche es noch einmal mit seinem Bein, aber ich hole zu weit aus und verliere das Gleichgewicht. Er nutzt seinen Schwung aus, um wieder herumzufahren und mir mit dem Stiefel gegen die Schläfe zu treten. Ich gehe mit dem Tritt mit, rolle mich ab und ende in einer stehenden Haltung.

Das Adrenalin macht seinen Job. Der Schmerz befindet sich außerhalb von mir und klopft an die Tür, aber die Desorientierung hat sich in mir breitgemacht und macht es sich gemütlich.

Ich stemme die Füße in den Boden und richte mich auf seinen Angriff ein. Das Glas der Kaffeekanne ist zu dünn, um eine wirkungsvolle Waffe darzustellen, aber es ist immerhin etwas. Doch natürlich greift er in seinen Gürtel und zieht ein kurzes schwarzes Springmesser hervor. Es wirkt scharf genug, um die Außenhülle eines Panzers zu durchdringen.

Ein weiteres Zeichen seiner Zuversicht. Er hätte gleich auf mich einstechen können. Ich habe ihn nicht gehört, bis er direkt hinter mir war, was die meisten Leute nicht für sich in Anspruch nehmen können.

Er ist hier, um sich selbst auf die Probe zu stellen.

Er hält das Messer hinter dem Körper, weit weg von jedem Punkt, an dem ich wirkungsvoll kontern oder es ihm aus der Hand schlagen könnte, und streckt seinen dick geäderten linken Unterarm aus wie einen Schild. In den Händen von Idioten sind Messer schon gefährlich, aber nichts ist schlimmer als jemand, der weiß, wie er sie zu gebrauchen hat.

Er macht jetzt kleine Schritte auf mich zu und kalkuliert den Abstand. Hüpft ein wenig nach vorn, tritt dann zurück und fordert mich zum Zuschlagen auf. Ich nehme die gleiche Stellung ein, strecke den Unterarm, das Handgelenk zu mir gekehrt, aus, damit er die empfindliche Innenseite nicht erreichen kann.

Aber ich bin ihm entsetzlich unterlegen.

Dieser Kerl ahnt nicht, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um ihn nicht zu töten, obwohl der primitivste Teil meiner selbst brüllend danach verlangt, genau das zu tun.

Während er eine Show abzieht, gönne ich mir einen Moment zum Durchatmen. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden mit leerer Lunge. Das beruhigt mein Nervensystem so weit, dass ich mich konzentrieren kann.

Die Kaffeekanne ist nutzlos, daher werfe ich sie ihm, als er sich zum Zuschlagen entschließt, ins Gesicht. Er wendet sich ab und gerät leicht ins Stolpern, um seine Augen zu schützen, wodurch ich versuchen kann, ihm von seiner schwächeren Seite her das Messer abzunehmen. Wenn ich es kontrollieren kann, komme ich vielleicht mit ein paar Schnittwunden oder einer leichten Stichverletzung davon, ohne es bis zum Heft in die Brust gerammt zu kriegen.

Es gelingt mir, eine Hand auf sein Handgelenk und die andere über seine Hand zu legen; ich schiebe meine Schulter gegen ihn, schaffe Abstand und drücke die Klinge von mir weg. Von jetzt an ist es wie ein Schachspiel bei hundertzwanzig Sachen. Wenn ich ihm das Knie in den Rücken stoßen kann, werde ich ihn vielleicht zu Boden zwingen und die Kontrolle übernehmen. Den Messerarm hinunterbringen und meine Hebelkraft einsetzen, damit er auch dort bleibt.

Aber er ist stark. Er ruckt heftig zurück und schafft damit eine Lücke, und dann ringen wir beide um die Waffe.

Meine Finger rutschen an etwas Nassem ab; es fällt mir schwerer zuzufassen.

Und dann lässt mich meine Erfahrung mit dem Adrenalin im Stich, und die Zeit verschwimmt.

Ein Chaos aus Gliedmaßen und Grunzen; eine Ewigkeit, die in einem Augenblick abläuft.

Er zieht sich mit schockierter Miene zurück. Seine Hände sind leer. Meine auch. Ich weiß, dass das Messer nicht auf dem Boden gelandet ist, denn das hätte ich gehört. Ein saures Gefühl des Bedauerns erfüllt mein Herz.

Fast hätte ich ein Jahr geschafft.

Ich mustere ihn, suche nach dem Messergriff und hoffe, dass die Wunde nicht tödlich ist. Ich kann Druck ausüben, einen Krankenwagen rufen, eine Aderpresse anlegen – alles, um diesem Kerl das Leben zu retten.

Nur, dass ich das Messer nirgendwo entdecken kann.

Er sieht auf meinen Bauch hinunter.

Ich folge seinem Blick zu der Stelle, an der das Messer aus meiner linken Seite ragt.

»Oh, Gott sei Dank«, sage ich und berühre vorsichtig die Wundränder.

Da setzt der Schmerz ein. Er kracht wie eine Woge über mir zusammen und wirft mich zu Boden. Ich wälze mich zur Seite, um das Messer nicht tiefer hineinzudrücken. Jeder Nerv in meinem Körper schießt hoch wie eine Stichflamme und schreit mir direkt in die Ohren.

Das ist das Problem mit dem Adrenalin – es ist das ultimative Schmerzmittel, aber es hält nicht besonders lange vor.

Er marschiert auf mich zu. Das war’s dann, denke ich. Ich frage mich, was ihn hergeführt hat, wie er mich gefunden hat, warum er das tut. Es wäre nett, wenn er ein wenig monologisieren würde, aber er scheint nicht der redselige Typ zu sein. Wahrscheinlich kommt es nicht darauf an. Mit den Leuten, die mich tot sehen wollen, könnte man ein Stadion füllen.

Und auch wenn ich meine zwölf Schritte nicht abgeschlossen habe und nicht dazu gekommen bin, Wiedergutmachung zu leisten – vielleicht habe ich das ja verdient: unter Schmerzen auf dem Boden einer Kirche zu verrecken.

Er hockt sich vor mich und tastet mich ab. Er zieht das kleine, abgewetzte Notizbuch aus meiner Brusttasche, blättert es durch und nickt, anscheinend zufrieden, weil er gefunden hat, weshalb er hergekommen ist. Er beugt sich zu meinem Ohr hinunter, sodass ich die Wärme seines Atems spüre. »Enttäuschend, Kotenok.«

Das versetzt mir einen regelrechten Stich. Kozyol bedeutet »Ziegenbock«, ist aber im Wesentlichen Russisch für »Drecksau«. Kotenok heißt »Kätzchen«.

Außerdem hat er mich abgestochen.

Der Typ ist schlicht und einfach ein Mistkerl.

Ich fange an zu lachen, weil mein Ego meine Hauptsorge ist, auch wenn ich verblute, aber ich glaube nicht, dass er es hört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er weg ist. Ich wälze mich auf den Rücken und starre die Leuchtstoffröhren über mir an. Trotz des Schmerzes bin ich dankbar.

Sterben und dabei clean geblieben zu sein fühlt sich an, als hätte ich wenigstens etwas erreicht.

Andererseits habe ich vielleicht noch eine Chance. Um das Messer herum tritt Blut aus, aber es quillt nicht hervor, und ich rieche keine Exkremente, was bedeutet, es ist gut möglich, dass es meinen Darm verfehlt hat. Ich brauche nur das Messer in der Wunde zu lassen, damit es alles zusammenhält, bis ich irgendwo Hilfe finde.

Das Messer ist das Einzige, was mich am Leben hält; als würde man einen Finger in einen Staudamm stecken.

Schritte hinter mir. Der Russe taucht in meinem Blickfeld auf, winkt mir verlegen zu und wackelt mit den Fingern. Dann beugt er sich vor, packt das Messer, zieht kräftig daran und reißt es aus mir heraus. Das überfordert mein Nervensystem so sehr, dass ich nicht mehr geradeaus sehen kann.

»Bis bald«, sagt er.

Ich presse die Hand auf meinen Bauch.

Heißes Blut schießt zwischen meinen Fingern hervor.

So hatte ich mir den Tag nicht vorgestellt.

Mathilda: Ist das Leben immer so schwer, oder nur, wenn man ein Kind ist?

Léon: Ist immer so.

Léon – Der Profi

West Village, Manhattan

Früher am selben Tag

Der Timer geht los, sein Plärren reißt mich aus meiner durch das rhythmische Schlagen des Springseils ausgelösten Trance. Ich bücke mich, um mein Handy von der Oberfläche des Dachs zu nehmen, und schiebe es in die Tasche meines Hoodies, sehe über die Dachlandschaft des West Village hinaus und atme die klirrend kalte Luft.

Ein schöner Tag.

Eine Treppe tiefer, zurück in meinem Apartment, hänge ich das Springseil an seinen Haken neben der Tür. P. Kitty watschelt zu seinem Napf in der Küche, jault und verlangt seinen Tribut. Ich nehme eine Dose mit gehacktem Hühnerherz und Leber aus dem Schrank, kippe den Inhalt in seinen Napf und kratze ihn ein wenig oben auf seinem dicken, dummen orangefarbenen Kopf, während er die Nase in die Schüssel steckt.

Ein Teil von mir möchte am liebsten zu Hause bleiben, Filme ansehen und sich einen Abend vom Verarbeiten tiefer Emotionen freinehmen, aber Kenji wird bei Lulu’s auf mich warten, und ich will ihn nicht versetzen. Das reicht, damit ich in die Hufe komme. Die Temperatur liegt ein paar Grad unter dem Gefrierpunkt, aber zehn Minuten Seilspringen lassen einem trotzdem den Schweiß ausbrechen, also springe ich in die Dusche, spüle ihn mir ab und ziehe mich an. Dann vergewissere ich mich, dass P. Kittys Wassernapf gefüllt ist. Er hat die Hälfte seines Futters gefressen und sich auf die Couch zurückgezogen, wo er sich in einen formlosen orangefarbenen Fellklumpen verwandelt hat.

»Keine Partys, während ich unterwegs bin«, ermahne ich ihn.

Er rührt sich nicht.

Ich schnappe mir den Müll und gehe zur Tür, doch dann wird mir klar, dass ich mein Notizbuch vergessen habe. Es liegt auf meinem zerfledderten, abgewetzten Exemplar des Blauen Buchs – dem Handbuch der Anonymen Alkoholiker –, das an seinem Ehrenplatz thront, neben dem Papierkranich, den Kenji mir vor vielen Jahren in Prag geschenkt hat. Ich stecke das Notizbuch in meine Jackentasche und fühle mich ein wenig sicherer.

Das Fenster ist nur angelehnt – in dem Apartment staut sich Hitze wie in einem Pizzaofen –, aber der Spalt wirkt zu schmal, als dass P. Kitty sich hindurchwinden könnte, und ich möchte lieber nicht in eine Sauna heimkommen, daher lasse ich es so.

Ich gehe ein Stockwerk tiefer und klopfe an die Tür des Apartments, das direkt unter meinem liegt. Von der anderen Seite ist ein Schlurfen zu hören; dann wird die Tür einen Spaltbreit geöffnet, und auf der Höhe meiner Brust späht ein Auge heraus. Es weitet sich, als die Besitzerin mich erkennt, und Ms. Nguyen öffnet die Tür. Sie trägt einen dicken Bademantel und flauschige Hausschuhe, ihr graues Haar ist mit einem roten Stirnband platt an ihren Kopf gepflastert.

»Müllabfuhr«, erkläre ich ihr.

Ein Lächeln tritt auf ihr Gesicht, und sie hält eine kleine weiße Plastiktüte hoch, die oben ordentlich zugeknotet ist. »Sie sind so lieb.«

»Betrachten Sie’s als Gegenleistung, weil Sie meinen Kater füttern, wenn ich unterwegs bin. Aber Sie müssen sich bei den Leckerlis zurückhalten. Er wird moppelig.«

»Er ist nicht mollig, er hat bloß schwere Knochen«, gibt sie zurück. »Und wenn er nach Futter sucht, heißt das, er hat Hunger. Sie geben ihm nicht genug zu fressen.«

»Da werden wir uns wohl nie einig.«

»Soll ich über Weihnachten auf ihn aufpassen? Fahren Sie irgendwohin?«

»Ich werde genau dort sein, wo ich jedes Jahr bin. Oben, Whiskey trinken und Ist das Leben nicht schön? schauen.«

»Keine Familie, keine Freundin?«, fragt sie. »Oder einen Freund?«

Ich zucke mit den Schultern. »Ich feiere kein Weihnachten. Als Kind habe ich das BMX-Rad, das ich mir gewünscht hatte, nicht gekriegt, und von da an ging es nur noch bergab.«

»Okay, Sie Miesepeter, ich backe an Heiligabend Mandelplätzchen für meinen Sohn und seine Kinder, falls Sie vorbeischauen wollen.« Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Ich könnte zwei starke Hände gebrauchen.«

»Ganz egal, wie oft Sie mich angraben, ich schlafe nicht mit Ihnen.«

Sie lacht und reckt sich, um mich vor die Brust zu schlagen. »Hören Sie auf zu träumen. Danke fürs Müllrausbringen, Mark.«

»Bis morgen, Schätzchen«, sage ich zu ihr und gehe zur Treppe. »Und hören Sie auf, meinem Kater Futter zuzustecken.«

»Dann hören Sie auf, ihn hungern zu lassen«, ruft sie mir nach.

Ich trete auf die Straße, werfe den Müll in die Tonne und mache mich dann auf zur Lower East Side. Normalerweise würde ich laufen, aber an diesem Punkt nehme ich wahrscheinlich besser die Linie F, daher eile ich hinüber zur West Fourth, renne die Treppe hinunter und kann gerade noch in einen Waggon springen, bevor sich die Türen schließen.

Und natürlich ist Smiley da.

Smiley ist eine gewohnte Erscheinung in diesem Viertel. Nicht immer in der Linie F; ich habe ihn auch schon in den Linien A und 1 gesehen. Vielleicht wohnt er in der Gegend, oder das hier ist einfach sein Jagdrevier. Wie üblich schwankt er, und zwar nicht im Takt zum Ruckeln des U-Bahnwaggons, umklammert eine halbleere Flasche Hennessy und strahlt das aufgesetzte Selbstbewusstsein eines Mittzwanzigers aus. Sein ungepflegtes Haar ist fettig, und dann sind da noch die ewigen Narben in seinem Gesicht. Je eine quer über die Wangen, was ihm den Anschein eines grotesken Grinsens verleiht.

Meine Taktik war immer, ihn zu ignorieren. Die meisten Menschen, die in der U-Bahn Wirbel machen, sind obdachlos oder psychisch krank, und ich fühle mit ihnen. Die Stadt steckt Milliarden in die New Yorker Polizei, die nicht viel mehr tut, als sie einzusperren, zu schikanieren oder zu versprügeln. Und an dieses Geld kommt sie, indem sie die Anlaufstellen für Obdachlose und psychisch Kranke zusammenstreicht, die ihnen tatsächlich eine Hilfe sein könnten.

Eigentlich sind sie eher eine Gefahr für sich selbst. Wenn man sie ignoriert, lassen sie einen in Ruhe, und außerdem kann man immer in den nächsten Wagen gehen oder auf die nächste Bahn warten.

Aber das sage ich so einfach.

Jetzt gerade redet er auf eine hübsche junge Brünette mit teuren Lederstiefeln und einer weißen Daunenjacke ein. Sie geht nicht auf ihn ein. Stattdessen kriecht sie in sich zusammen, als versuchte sie, sich unsichtbar zu machen. Angst macht sich in dem Waggon breit; die Leute wenden den Blick ab, als bräuchten sie kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie nicht hinsehen.

Ich setze mich auf den leeren Platz neben ihr, doch ich schaue zu Smiley auf. »Hey, Kumpel. Welches Eis magst du eigentlich am liebsten?«

Die Platte, die in seinem Kopf läuft, kratzt. »Wovon zur Hölle redest du, Bro?«, fragt er dann.

»Wo kann man hier am besten Lebensmittel einkaufen? Ich gehe zu Dags, aber die sind ein bisschen teuer.«

»Wir unterhalten uns hier«, gibt er zurück, trinkt einen Schluck aus der Hennessy-Flasche und starrt sie schockiert an, als ihm klar wird, dass sie leer ist.

»Sah für mich nicht nach einem besonders tiefsinnigen Gespräch aus, aber ich hab gesehen, dass du unbedingt plaudern wolltest, daher dachte ich, dass ich mich anbiete. Was war der letzte gute Film, den du gesehen hast?«

Der Schwall von Fragen tut genau das, was er soll – er verwirrt und ärgert ihn, ist aber nicht aggressiv genug, um ihn wütend zu machen.

An der Station Broadway-Lafayette öffnen sich die Türen, und ich versetze der Frau einen kleinen Schubs. Sie wartet eine Sekunde und flitzt dann aus dem Zug. Währenddessen stehe ich ebenfalls auf und beziehe zwischen Smiley und der Tür Stellung, damit er ihr nicht folgen kann.

Als die Türen zugleiten, versetzt er mir einen Stoß. Nicht stark, aber ich gehe mit dem Schwung mit, um einen kleinen Abstand zwischen uns zu schaffen, damit ich seine Hände im Blick habe. Ein Kerl, der sich solche Stichwunden ins Gesicht versetzen lässt, trägt wahrscheinlich ein Messer bei sich, um die Erinnerung zu kompensieren. Eine sichere Annahme – wenn ich mich irre, verliere ich nichts, aber wenn ich recht habe, habe ich viel zu gewinnen.

Nicht abgestochen zu werden, beispielsweise.

»Weißt du eigentlich, wer ich bin?«, will er wissen.

»Nein«, erkläre ich ihm. »Ich heiße Mark. Was ist deine Lieblingsfarbe?«

»Rot«, sagt er. »So wie das, was ich in einer Sekunde sehen werde, wenn du nicht zur Seite gehst.«

»Du hast recht, das wollen wir nicht«, sage ich zu ihm und versuche mit aller Kraft, das hämische Grinsen zurückzuhalten, das beginnt, sich auf meinen Lippen breitzumachen.

Er setzt die – immer noch leere – Flasche noch einmal an und wägt seine Optionen ab. Die Bahn bremst ab, als sie in die Second Avenue einfährt. So langsam frage ich mich, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich bereue nicht, seine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt zu haben, aber ich hätte es sachter angehen lassen können. »Arschloch«, murmelt er, als die Türen zurückgleiten, und marschiert davon.

Sobald die Türen sicher geschlossen sind, klatschen ein paar Leute. Ich nicke meinem Publikum leicht zu; ich bin zufrieden mit mir, weil ich cool geblieben bin, und ein wenig ärgerlich, weil niemand vor mir eingeschritten ist. Aber vor allem, weil ich diesen toxisch-männlichen Drang niedergerungen habe, der wollte, dass ich Smiley nach draußen folge und ihn frage: Weißt du eigentlich, wer ich bin?

Schneeflocken rieseln flüsternd gegen das Fenster des Diners. Nicht so viel, dass er liegen bleiben würde, aber genug, um als erster richtiger Schnee dieses Winters zu zählen. Auf der anderen Seite der Delancey Street, die durch einen stetigen Verkehrsstrom zu sehen ist, steht ein kleiner, kahler Baum, der mit bunten, glitzernden Lichterketten behängt ist. Er wirkt traurig, wie er so ganz allein da draußen versucht, Licht in eine dunkle, gleichgültige Stadt zu bringen, aber das könnte auch bloß eine Spiegelung sein.

Kenji lenkt meine Aufmerksamkeit wieder auf die Theke, indem er auf mein Notizbuch tippt, das ich hilfsbereit schon herausgezogen habe. Weniger hilfreich ist, dass ich mir nicht die Mühe gemacht habe, es aufzuschlagen. Sein langes graues Haar hat er zu einem hoch auf dem Kopf sitzenden Knoten frisiert, und wie immer stellt er ein leicht verwirrtes Lächeln zur Schau, als hätte jemand einen mittelkomischen Witz erzählt. Nicht gut genug, um darüber zu lachen, aber ausreichend, um ihm Respekt abzunötigen.

»Wie läuft es mit deinem achten Schritt?«, erkundigt er sich.

Ich trinke einen Schluck von meinem wässrigen Kaffee und zucke mit den Schultern. »Es ist fast Weihnachten. Sollen wir Geschenke austauschen? Denn wenn du mir etwas besorgt hast, möchte ich nicht mit leeren Händen dastehen und mir wie ein Schwachkopf vorkommen.«

»Mark?«

»Ich trage T-Shirt-Größe medium. Ich habe jede Menge Küchenzeugs. Ich brauche nichts mehr für die Küche.«

»Maaark?«, fragt Kenji und zieht meinen Namen mit seiner tiefen Bariton-Stimme in die Länge, als würde er ein kleines Kind belehren.

»Bin ja dabei«, erkläre ich ihm.

Kenji kichert leise, lehnt sich auf seinem Barhocker zurück und blickt sich um, um sicherzugehen, dass niemand in Hörweite ist. Abgesehen von einem alten Mann in einer Nische am anderen Ende des Diners, der einen viel zu großen, muffigen braunen Anzug trägt und das Kreuzworträtsel der New York Times löst, sind nur wir und die Besitzerin, Lulu, hier. Ihr Diner ist ein schmaler, langgestreckter Laden im Railroad-Style und voller Chrom, imitiertem Holz und Staub. Das Essen ist in Ordnung, aber die Privatsphäre ist erstklassig.

»Was ist los?«, fragt er. »Du wirkst zerstreut.«

Ich erzähle ihm von Smiley. Davon, dass ich stolz darauf sein sollte, die Lage deeskaliert zu haben, obwohl ich am liebsten auf seinen Schädel eingeschlagen hätte, bis mir die Knochensplitter in die Knöchel gestochen hätten.

»Falls du Bestätigung suchst, die sollst du haben.« Kenji klopft mir auf die Schulter. »Ich bin stolz auf dich.«

»Danke, Dad.«

»Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber das liegt daran, dass man es leicht vergisst«, erklärt Kenji. »Man entscheidet sich nicht einmal, sich zu ändern. Es ist etwas, mit dem man jeden Tag aufwachen und beschließen muss, es wieder zu tun …«

Als Lulu vor uns auftaucht, verstummt Kenji. Ihr rotes Haar wird langsam weiß, ihre strahlgrauen Augen leuchten durch eine rote Schmetterlingsbrille. Sie hievt eine Glaskanne mit Kaffee hoch, schenkt uns beiden nach, ohne die geringste Notiz von uns zu nehmen, und schlurft dann zur Kasse zurück, wo sie sich mit Papieren beschäftigt.

»Es ist nicht einfach«, sagt Kenji, ein wenig leiser jetzt. Mit der rechten Hand streicht er über das detailreiche, farbige Tattoo, das seinen linken Unterarm beherrscht – der Schwanz eines Drachen, dessen Körper sich um Kenjis Torso schlingt. Der Drachenkopf nimmt seinen ganzen Rücken ein. Er neigt dazu, das Tattoo zu berühren, wenn er sich an sein früheres Leben erinnert.

»Die Vorstellung, sich tatsächlich mit Leuten zum Reden hinzusetzen …« Ich trinke vorsichtig einen Schluck Kaffee und hoffe, dass das heiße Gebräu den Kloß in meinem Hals lindern wird.

»Weißt du noch, was ich dir vor vielen Jahren einmal gesagt habe?«, fragt Kenji und dreht seine Tasse auf seinem Teller.

»Bereitwilligkeit«, antworte ich ihm.

»Vor zwei Tagen habe ich abends einen Akt der Wiedergutmachung geleistet«, erklärt er. »Ich habe eine alte Freundin aufgespürt, die hier lebt, in Passaic.« Er stellt die Tasse ab und faltet die Hände. »Sie betreibt ein Restaurant. Japanisch-mexikanische Fusionsküche. Was immer das sein soll.«

»Und sie hat dich nicht zu einem Essen aufs Haus eingeladen?«

»Ich bin gegangen, als sie geschlossen haben«, erklärt er.

»Und du hast ihr einfach erzählt, was du getan hast?«

Kenji nickt. »Zuerst wirkte sie aufgebracht und ein wenig verstört, aber sie hat mich angehört. Als ich fertig war, hat sie gesagt, sie hätte mir nicht verziehen, aber es sei so lange her, dass sie mir nichts mehr nachtrage. Sie hat erklärt, sie habe diesen Schmerz vor langer Zeit abgelegt, und jetzt sei es an mir, ihn zu tragen. Sie hat mich gebeten, zu gehen und nie wiederzukommen.«

»Wie hat sich das angefühlt?«, frage ich.

»Erst mal unangenehm«, sagt er. »Aber auf dem Rückweg zum Zug habe ich mich leichter gefühlt. Es musste sein.« Er trinkt einen großen Schluck Kaffee. »Je öfter man es tut, desto leichter wird es.«

Darüber lache ich ein wenig. Die Vorstellung, irgendetwas von alldem könnte einfach sein, klingt lächerlich.

Die Sache ist die, dass ich Kenji anlüge. Mein achter Schritt – die Liste der Menschen, bei denen ich Wiedergutmachung leisten sollte – steht schon seit einer Weile.

Aber der neunte Schritt besteht darin, diese Wiedergutmachung tatsächlich zu leisten. Und wenn man damit anfängt, bedeutet das, zuzugeben, dass all das wahr ist.

»Also, eins verstehe ich nicht«, erkläre ich ihm. »Im neunten Schritt heißt es, dass wir direkte Wiedergutmachung leisten müssen, wo immer möglich; außer, das würde weiteren Schaden oder Verletzungen hervorrufen. In diesem Fall dürfen wir tätige Reue leisten. Du weißt schon, einfach ein besseres Leben führen. Eines im Dienste der Menschheit. Warum geht es in diesem ganzen Programm nicht darum, tätige Wiedergutmachung zu leisten? Ist nicht klar, dass es noch weiteren Schaden anrichtet, wenn man Leuten dieses Zeug an den Kopf wirft? Wir reißen doch bloß den Schorf von den Wunden. Und bringen sie in eine Lage … Was, wenn sie sich rächen wollen?«

Kenji setzt wieder dieses Lächeln auf. »Du redest wie jeder Einzelne, der seinen neunten Schritt nicht angehen will.«

Meine Hände liegen flach auf der Theke, als versuchte ich zu verhindern, dass ich davonschwebe. Diese Hände haben so viel Schaden angerichtet, dass meine Liste für den achten Schritt verdammt lang geworden ist. Kenji scheint die veränderte Stimmung zu spüren und legt seine rechte Hand über meine linke, um mich zu erden. Instinktiv will ich meine Hand am liebsten wegziehen, aber ich weiß die Vertraulichkeit der Geste zu schätzen.

Vor allem, da seine Hände die gleiche Art von Taten verübt haben wie meine.

»Du bist der Vierte, den ich sponsere«, erklärt er. »Zwei haben aufgegeben. Einen hat seine Vergangenheit eingeholt. Du hast die ersten Schritte sehr engagiert absolviert. Du warst wirklich dabei. Dann bist du an deine Grenzen gestoßen. Ich will nicht noch einen verlieren. Denk daran, das ist eine Freundlichkeit, die du nicht nur den Menschen auf deiner Liste erweist, sondern auch dir selbst. In Wahrheit lernst du, dir selbst zu verzeihen.«

»Ich weiß«, sage ich zu ihm. »Ich stelle mich bloß an.«

»Sehr.«

Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden anhalten, vier ausatmen, vier mit geleerten Lungen.

Er hat recht. Zum neunten Schritt zu gelangen bedeutet, dass ich es beenden kann, und dann, eines Tages – tja, ich rechne nicht wirklich damit, mir zu vergeben oder eine Art inneren Frieden zu finden; aber vielleicht kann ich dann nachts schlafen oder mich einfach etwas weniger hassen.

Vielleicht könnte das schon genug sein.

Hinter uns geht die Glocke an der Eingangstür. Ein junges Paar kommt herein und hält ein Handy auf Augenhöhe, in das sie beide leicht überdreht hineinlächeln. Er trägt eine schwarze, enge Kappe und hat einen verschlissenen Schal geschmackvoll um den Hals drapiert. Sie hat eine große, dicke Brille, einen flauschigen pinken Mantel, und ihr Kopf ist kahlrasiert.

»In der heutigen Folge von Undiscovered Eats«, erklärt der junge Mann, »besuchen wir Lulus Diner, der so weit vom ausgetretenen Weg abliegt, dass er nicht mal eine Yelp-Seite hat, und …«

Lulu schnippt mit den Fingern, was ihn verstummen lässt, und sie zeigt zur Tür, ohne den Stift vom Papier oder den Blick von dem, was sie tut, zu nehmen. »Raus«, sagt sie.

Die beiden bleiben in der offenen Tür stehen, sodass die eisige Dezemberluft die Wärme vertreibt. Keiner von ihnen weiß, was er sagen soll; sie sehen zu uns, als könnten wir ihnen helfen.

Ich zucke, an die beiden gerichtet, halbherzig mit den Schultern. »Ich würde mich nicht mit ihr anlegen.«

Ohne ein weiteres Wort gehen sie hinaus.

Und genau deswegen gehen wir zu Lulu.

Mir wird klar, dass Kenjis Hand immer noch auf meiner liegt. Wir schauen auf die Stelle hinunter, an der wir uns berühren, weichen dann auseinander und brechen in Gelächter aus. Das war das Ventil, das wir beide in diesem Moment brauchten.

Kenji greift nach seiner Brieftasche. Aber ich bin darauf gefasst und habe einen zusammengefalteten Fünfzig-Dollar-Schein griffbereit in der Tasche. Ich knalle ihn auf die Theke, und er seufzt.

»Bitte …«, sagt er.

»Alles gut, Kumpel«, sage ich zu ihm.

Kenji hält große Stücke auf Brauch und Tradition und mag es nicht, dass ich immer zahle. Aber ich habe aus meinem alten Leben ein ordentliches finanzielles Polster mitgenommen. Er ist nur mit dem fortgegangen, was er am Leibe trug.

»Danke«, sagt Kenji und deutet eine Verbeugung an. »Und ja, es wäre nett, dieses Jahr Geschenke auszutauschen. Es ist lange her.«

»Ach, das war bloß, weil ich mich angestellt habe. Schon wieder. Nach letztem Weihnachten …«

»Vielleicht«, meint er, »sollten wir eine schlechte Erinnerung nehmen und sie durch eine gute ersetzen?«

Mehrere Gefühle überfallen mich auf einmal: ein Schwindel bei der Vorstellung, so etwas Normales zu tun, wie Geschenke auszutauschen, und dann natürlich das giftige Schamgefühl darüber, was passiert ist, als ich das letzte Mal ein Weihnachtsgeschenk verpackt habe.

Aber es fühlt sich an wie ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zu der Art von Leben, das ich mir aufbauen will.

Der Art von Leben, in der normale Dinge passieren.

»Fünfzig Mäuse maximal«, erkläre ich ihm. »Klingt gut?«

»Klingt gut.«

Wir stehen auf und streifen unsere Mäntel über. Lulu bemerkt es vielleicht, oder auch nicht. »Hey Lulu«, rufe ich ihr quer durch den Diner zu. »Es ist kurz vor Weihnachten. Du solltest ein wenig schmücken.«

»Hmm«, meint sie. Glaube ich.

Kenji zeigt zur Tür. »Wir müssen noch die Donuts besorgen.«

Der Keller der Kirche ist spärlich eingerichtet, aber groß genug, um bei einem Treffen oder einer Spendenaktion ein paar Dutzend Leuten Platz zu bieten. Auf dem Klapptisch in der Ecke gurgelt neben einem offenen Karton Donuts die Kaffeemaschine vor sich hin. Die Wände sind eierschalenblau gestrichen, und der Boden hat ein schwarzweißes Schachbrettmuster. Das Ganze wirkt, als wäre hier 1982 die Zeit stehen geblieben.

Kenji beugt sich vor und stellt ein silbernes Gerät von der Größe eines Lippenstifts vor sich auf den Tisch. Es verhindert, dass wir von außerhalb dieses Raums mitgehört oder aufgenommen werden können. Daneben legt er sein Exemplar des Blauen Buchs, das noch zerlesener ist als meins. Es wird von einem breiten blauen Gummiband zusammengehalten, damit die Seiten nicht herausfallen.

»Willkommen bei den Anonymen Auftragsmördern«, beginnt er. »Mein Name ist Kenji, und ich bin ein Killer.«

Kenji schaut sich in dem Raum um und mustert jeden von uns einzeln. Wir sind insgesamt zu fünft und sitzen unter den summenden Neonröhren auf braunen Klappstühlen aus Metall.

Valencia trägt ein rotes Flanellhemd und Jeans. Ihr rabenschwarzes Haar ist kurz geschnitten und wuschlig, als wäre sie gerade aus dem Bett aufgestanden. Ihre Miene ist die gleiche wie immer: so, als nehme sie einen abscheulichen Geruch wahr.

Booker ist jeden Zoll ein Marineinfanterist – Glatze, schwarze Tribal-Tattoos, die seine braune Haut schmücken, Kampfstiefel und Militärhosen. Sein Blick huscht hin und her, als wartete er darauf, dass etwas passiert, damit er eine Ausrede hat, sich aufzuregen.

Stuart ist mindestens zehn Jahre jünger als der Rest des Haufens und zieht sich an wie jemand noch Jüngerer – er schwimmt in einem riesigen schwarzen Sweatshirt und schlabbrigen Cargohosen. Und er hockt auf seinem Platz wie ein Tier, das größeren Raubtieren das Essen wegstiehlt.

»Anonyme Auftragsmörder«, erklärt Kenji, »ist eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die ihre Erfahrungen, Kraft und Hoffnungen miteinander teilen, um ihr Problem zu lösen und einander bei ihrer Heilung zu unterstützen. Wir sind keiner Sekte, Glaubensrichtung, Politik, Organisation oder Institution verbunden; unser Hauptziel ist es, mit dem Töten aufzuhören und anderen zu helfen, das Gleiche zu tun. Wir bringen weder Waffen noch alte politische Zugehörigkeiten zu den Anonymen Auftragsmördern mit. Falls einer von uns früher unter einem speziellen Pseudonym oder Spitznamen bekannt war, gebrauchen wir sie hier nicht. Wir teilen unsere Geschichten miteinander, aber wir verschleiern Einzelheiten, so gut wir können. Sollte einer von uns neue Mitglieder mitbringen wollen, sind wir damit einverstanden, sie gründlich überprüfen zu lassen. Zu unserem Schutz, nicht nur vor neugierigen Ohren, sondern voreinander.«

Er scherzt nicht. Man erzählt sich, vor ein paar Jahren hätten bei einem Meeting in Los Angeles zwei Profikiller ihre Decknamen preisgegeben und versehentlich festgestellt, dass sie seit Jahrzehnten Katz und Maus miteinander gespielt hatten. Als das Meeting vorbei war, waren vier Menschen tot.

Anonymität ist ein wichtiger Teil jedes Entzugs, und hier ist sie besonders wichtig.

»Valencia«, sagt Kenji, »könntest du die Schritte verlesen?«

Valencia rutscht auf ihrem Platz herum, schließt die Augen und nimmt sich einen Moment Zeit, um sich an die Worte zu erinnern. Bei normalen AA-Meetings hätte man ein Blatt zum Ablesen; aber hier ziehen wir es vor, nichts niederzuschreiben.

»Müssen wir das wirklich jedes Mal machen?«, fragt Booker.

Kenji ist nicht begeistert, aber so ist Booker eben. »Denk daran«, erklärt Kenji, »wir haben Schritte, die uns davon abhalten, uns umzubringen, und Traditionen, damit wir uns nicht gegenseitig ermorden. Valencia?«

Booker stößt scharf die Luft aus, nimmt den hölzernen Rosenkranz, der um seinen Hals hängt, und schlingt ihn um seine linke Hand, wie beim Anfang jedes Meetings. Am liebsten möchte ich darauf hinweisen, wie ironisch das ist, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Valencia beginnt:

»Erstens: Wir sind zu dem Schluss gelangt, dass wir machtlos sind – dass unser Leben nicht mehr zu beherrschen war.

Zweitens: Wir sind zu dem Schluss gelangt, dass eine Macht, größer als wir selbst, uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann.

Drittens: Wir fassten den Entschluss, unseren Willen der Sorge einer höheren Macht – wie wir sie verstehen – anzuvertrauen.

Viertens: Wir nahmen eine gründliche und furchtlose moralische Inventur unseres Inneren vor.

Fünftens: Wir gaben unserer höheren Macht, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber zu, worin genau unsere falschen Handlungen bestanden.

Sechstens: Wir sind bereit, all diese Charakterfehler von unserer höheren Macht bereinigen zu lassen.

Siebtens: Demütig baten wir sie, unsere Mängel von uns zu nehmen.

Achtens: Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt haben, und waren bereit, ihn bei allen wiedergutzumachen.

Neuntens: Wir haben gegenüber diesen Menschen, denen wir Schaden zugefügt hatten, Wiedergutmachung geleistet, wo immer es möglich war, es sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt.

Zehntens: Wir setzten unsere persönliche Bestandsaufnahme fort und gaben es sofort zu, wenn wir im Unrecht waren.

Elftens: Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu unserer höheren Macht – wie wir sie verstehen – zu vertiefen. Wir baten sie nur darum, uns ihren Willen erkennbar werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen.

Zwölftens: Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an andere wie uns weiterzugeben und unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten.«

Das Hören der Schritte hat dieselbe Wirkung auf mich wie immer: den Wunsch und die Aufregung darüber, sie abzuschließen, und ein jämmerliches Entsetzen angesichts dieser Aussicht.

Valencia spricht weiter. »Keiner von uns war in der Lage, diese Prinzipien vollkommen einzuhalten. Wir sind keine Heiligen …«

Dieser Ausspruch führt immer zu etwas leisem Gekicher.

»Es kommt darauf an, dass wir alle bereit sind, spirituell zu wachsen«, erklärt sie.

Valencia blickt zu Kenji auf, der nickt. »Danke«, sagt Kenji. »Und jetzt …«

Stuart reckt die Hand in die Höhe wie ein Streber in der Schule.

»Stuart«, sagt Kenji mit einem Blick zu mir, »wir haben noch anderes zu …«

»Nöö«, gebe ich zurück. »Alles gut. Wir haben es nicht eilig.«

Stuart verschlingt die Hände im Schoß. »Ja, also ich …«

»Dieser Mist schon wieder«, murmelt Booker und sieht den Rest von uns an. Echt jetzt?

Sofort klappt Stuart den Mund zu und sieht zu Boden.

»Booker, du weißt, dass wir das nicht so machen«, sagt Kenji ruhig, aber streng. »Jeder darf hier von sich erzählen, ohne verurteilt zu werden. Die einzige Bedingung ist, dass man den Wunsch zum Aufhören hat.«

»Es ist nur …«, sagt Booker und wedelt mit einer narbenbedeckten Hand in Stuarts Richtung, »dass er ein Freak ist, stimmt’s? Das denken wir doch alle. Gefällt mir nicht, dass er hier bei uns sitzt. Was wir getan haben, ging gegen Leute, die in derselben Branche waren. Ich habe Warlords und Terroristen erledigt. Keine Unschuldigen.« Er sieht Stuart an. »Wie zum Teufel hast du überhaupt hiervon gehört? Wir heißen Anonyme Auftragsmörder. Nicht Anonyme Serienkiller.«

Kenji wirft mir einen Blick zu und hofft, dass ich darauf anspringe. Noch ein Unterschied zu einem normalen AA-Meeting, wo man die Leute einfach reden lässt: Unsere Meetings mutieren oft zu Gesprächstherapie-Stunden.

»Mark?«, fragt Kenji.

Plötzlich habe ich Bookers Aufmerksamkeit.

Stuart wirft vorsichtig einen Blick in meine Richtung.

»Ein paar Punkte, B.«, erkläre ich ihm. »Du weißt so gut wie ich, dass Kenji ihn unter die Lupe genommen hat wie alle anderen. Zweitens nehmen wir auch Berufskiller, und Berufskiller sind keine Auftragsmörder. Du hast ein Recht auf deine Gefühle, aber wir führen diese Diskussion nicht zum ersten Mal. Was wir getan haben, haben wir für Geld getan, für den Nervenkitzel oder weil es das Einzige ist, worin wir gut sind. Stuart hier …« Ich zeige auf seine geduckte Gestalt. »… hat echten Druck. Ein Verhalten, das man traditioneller mit einer Sucht in Verbindung bringen würde. Was heißt, dass hier der beste Platz für ihn ist. Wenn er hier ist, heißt es, dass jemand am Leben ist. Willst du auch Söldner verbannen? Denn das wäre toll für Marines, die sich inzwischen privat anheuern lassen …«

Unwillkürlich spannt Booker seine Unterarmmuskeln an. So viel habe ich seinen Äußerungen entnommen, und es gefällt ihm nicht, dass ich ihn auf seine Branche festgenagelt habe. Aber Marines sind am einfachsten zu entdecken; es liegt an ihrer Angeberei.

»Wir versuchen hier alle, es besser zu machen«, erkläre ich ihm. »Also finde ich, wir sollten Stuart unterstützen, statt ihn herunterzumachen.«

»Meinetwegen«, murrt Booker und verschränkt die Arme.

Ich sehe Valencia an. Sie ist diejenige, die zu durchschauen mir am schwersten fällt, weil sie dazu neigt, am wenigsten zu reden. Booker ist ein Marine, der Söldner geworden ist; Kenji war Vollstrecker für die Yakuza. Stuart ist eben Stuart. Über Valencia weiß ich nur, dass sie Mexikanerin ist, aber sie hat nicht das Auftreten von jemandem, der aus dem Militär oder der Polizei kommt, daher vermute ich, dass sie etwas mit den Kartellen zu tun hatte.

»Was meinst du dazu, V.?«, frage ich.

»Ich finde, ihr redet ein wenig zu viel durcheinander«, sagt sie und sieht starr an unserem Kreis vorbei und an die Wand.

»Zurück zum Meeting.« Ich zwinkere Stuart zu. »Was hast du uns mitzuteilen, Stu?«

»Also …«, sagt er und sieht weiter zu Boden. Jetzt hat er die Arme um den Körper geschlungen, um sich selbst Mut zu machen. »Gestern Abend bin ich in die Bar in der Nähe meiner Wohnung gegangen, weil ich die Fritten dort mag. Ihre Burger sind irgendwie so-so la-la, aber ihre Pommes frites sind gut. Also habe ich mir einen Teller Fritten bestellt, und die Barkeeperin war mein Typ.« Er verzieht die Lippen zu einem süffisanten Grinsen; ich glaube, wir erstarren bei dem Wort Typ alle ein wenig.

Je mehr Stuart redet, desto schneller wird er. »Ich wohne in Astoria, wo es allgemein ziemlich ruhig ist, nachdem die Läden zu sind. Ich hätte ihr nach Hause folgen können; herausfinden, wo sie wohnt. Oder ich hätte mir ihr reden und ein wenig über sie erfahren können. Darin war ich immer gut. Leute dazu zu bringen, sich mir zu öffnen. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe meine Fritten aufgegessen, meine Rechnung bezahlt und bin nach Hause gegangen.«

Kenji applaudiert begeistert; der Rest von uns schließt sich etwas weniger enthusiastisch an. »Schön für dich, Stuart«, sagt er. »Und wie hat sich das angefühlt?«

Stuart neigt den Kopf zur Seite und bohrt mit seinem linken Daumen in seine rechte Handfläche. »Ich frage mich immer noch, wie ihr Kopf in meinem Kühlschrank aussehen würde, mit einem Apfel in den Mund gestopft, aber das Wichtige ist doch, dass er noch auf ihren Schultern sitzt, oder?«

Ich spüre, wie sich in dem Raum verstohlen Unbehagen breitmacht, daher klatsche ich noch einmal. Niemand macht mit, doch das ist egal. Immerhin habe ich das Schweigen gebrochen. »Einen Tag nach dem anderen, Kumpel«, erkläre ich ihm. »Immer einen Schritt nach dem anderen.«

Booker murmelt etwas, was ich nicht verstehe.

Kenji seufzt. »Danke, Stuart«, sagt er. »So, unser nächstes Meeting wird ein besonderes sein …«

Ein warmes Gefühl durchläuft meinen Körper. Ganz gleich, wie weit wir im Leben kommen, wir sind alle nur kleine Kinder, die sich ein goldenes Sternchen von ihrem Lehrer wünschen.

»Mark hat in ein paar Tagen sein erstes Jahr voll«, erklärt Kenji.

Daraufhin applaudieren alle; viel begeisterter als eben für Stuart.

Kenji ist hier der Dienstälteste: fünf Jahre und ein paar Zerquetschte. Valencia hat vier, und Booker über drei. Stuart, der Neuzugang dieser Gruppe, hat erst ein paar Monate hinter sich, was eine schwierige Zeit für jemanden im Entzugsprozess ist, und deswegen will ich ihn ermuntern.

Alle warten und lassen mir Freiraum zum Sprechen.

»Ich kann es fast nicht glauben.« Ich ziehe meine letzte Auszeichnung – die Medaille für sechs Monate – aus der Tasche. Die Aufschrift ist kaum zu entziffern, und die harte Plastikoberfläche ist glattgeschliffen, weil ich oft das Bedürfnis habe, sie zwischen den Fingern zu reiben und mir ins Gedächtnis zu rufen, dass sie real ist. »Ich hatte heute noch daran gedacht, dass dieses Gefühl nie weggeht. Das Muskelgedächtnis. Und das hat mich zu der Frage gebracht, ob ich mich wirklich ändern kann. Aber ich schätze, darauf kommt es nicht an; das einzig Wichtige ist, dass ich es will.«

Ich blicke auf und sehe jedem einzeln in die Augen.

»Ich will nur sagen, dass ich dankbar für euch alle bin. Niemand begreift, was es mit einem macht, jemandem das Leben zu nehmen. Wie es einen fertigmacht, aber wie es noch verkorkster ist, dass man sich daran gewöhnt und es dann einfach ein Job wird. Dann sieht man sich einen Film an, und es wird als dieser noble Beruf dargestellt; aber in Wirklichkeit sind wir bloß Werkzeuge, damit jemand, der Macht hat, noch mächtiger werden kann. Ich kann vollkommen und restlos ehrlich sagen, dass mir das Töten nicht fehlt, obwohl ich immer noch mit meiner Programmierung ringe. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich bin aus tiefstem Herzen dankbar dafür, euch Drecksäcke zu haben.«

Das entlockt Booker ein lautes, explosives Gelächter und Kenji einen tadelnden Blick. Bevor er etwas sagen kann, hebe ich die Hand.

»Drecksäcke sage ich nicht, weil ihr ehemalige Killer seid. Ich sage es, weil ihr mich nach den Meetings immer allein aufräumen lasst.«

»Okay«, meint Kenji und verdreht nur ganz leicht die Augen. »Wir haben noch etwas Zeit. Würdest du uns gern etwas erzählen, Booker?«

Alle melden sich zu Wort, und die Geschichte ist größtenteils die gleiche. Booker redet von den Geistern früherer Opfer, die ihm durch den Supermarkt folgen und nachts am Fuß seines Betts stehen. Valencia spricht davon, Mom werden zu wollen, aber keine Mom, die Leute umbringt; und dass sie hofft, eines Tages dieses Privilegs würdig zu sein. Kenji redet über die Wiedergutmachung, die er neulich abends geleistet hat; bei der Freundin eines Mannes, den er in Kyoto getötet hatte.

Wir haben kein Zeitlimit. Da wir nur zu fünft sind, kann es manchmal schwierig werden, eine Stunde vollzubekommen. Dazu braucht nur eine Person schlecht aufgelegt zu sein. Doch selbst an den Abenden, an denen wir uns dieselben Geschichten noch einmal erzählen, finde ich es beruhigend, hier zu sein. Diese Menschen zu sehen und zu wissen, dass ich nicht allein bin.

Während ich ihnen zuhöre, denke ich über den Meilenstein nach, der vor mir liegt.

Ein Jahr seit dem größten Fehler, den ich je gemacht habe, wenn man all die anderen nicht mitrechnet.

Ein Gefühl von Zufriedenheit steigt in mir auf, und am Ende der Stunde, als es Zeit für das Gelassenheitsgebet wird, falte ich die Hände und spreche mit der Gruppe mit. Es ist, als sagte ich es zum ersten Mal auf.

»Gib mir die Gelassenheit, hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.«

Als sich der Raum geleert hat, schließe ich die Augen und hole tief Luft. Ich schimpfe gern auf alle, weil sie mir das Aufräumen überlassen, aber eigentlich genieße ich es. Es ist meditativ und gibt mir Freiraum, die Ereignisse des Meetings zu verarbeiten. Eine nette kleine Entspannung, bevor ich mich zurück in die Welt begebe, wo die Lichter, die Geräusche und die Menschen mich wieder nervös machen.

Ein paar Minuten lang fühle ich mich sicher.

Hinter mir höre ich ein Schlurfen. Ich drehe mich um und sehe Stuart, der verlegen am anderen Ende des Raums steht. Er hat die Hände vor dem Körper zusammengekrampft, und die Art, wie er mich ohne zu blinzeln ansieht, erinnert mich an ein Insekt. Als hätte ich das Licht angeknipst und ihn erwischt, und er könnte in jede Richtung davonschießen. Vielleicht fühle ich mich nur unwohl, weil ich weiß, was er früher in seiner Freizeit getrieben hat. Das Schweigen zwischen uns zieht sich einen Hauch zu lange. »Wie geht’s dir da, Kumpel?«, frage ich ihn daher.

»Was ist denn nun der Unterschied zwischen Auftragsmördern und Berufskillern?«, fragt er.

»Ein Auftragskiller wird von einer politischen oder kriminellen Organisation dafür bezahlt, jemanden umzubringen. Ein Berufskiller tötet aus religiösen oder politischen Motiven, wird aber nicht immer bezahlt. Der Übergang ist verschwommen. Lee Harvey Oswald war ein Berufskiller, aber zu diesem Verein gehören auch Jungs und Mädels, die den Lauf der Weltgeschichte verändert haben, obwohl man das nie erfahren würde, und die sehr gut dafür bezahlt worden sind. Die Begriffe sind irgendwie austauschbar, aber andererseits auch wieder nicht. So ähnlich, wie alle Bourbons Whiskeys sind, aber nicht alle Whiskeys Bourbons.«

Stuart schüttelt den Kopf. »Kapier ich nicht.«

»Ja, das war wohl zu weit hergeholt. Besser kann ich’s im Moment aber nicht ausdrücken.«

»Und was bin ich dann?«, fragt er.

»Ein Killer, genau wie ich«, erkläre ich ihm. »Jemand, der hierher gehört, genau wie ich.«

Stuart macht ein paar Schritte nach vorn. Ich spanne mich an, und ich glaube, er nimmt das wahr, denn er bleibt stehen. Eins, was ich über ihn gelernt habe – und was ich ihm tatsächlich hoch anrechne – ist, dass er sich der Wirkung bewusst ist, die er auf Menschen hat. »Ich wollte noch sagen, dass es mir leidtut, Kenjis Ankündigung unterbrochen zu haben«, sagt er. »Und danke für die Sache mit Booker.«

»Booker schläft in Bettzeug aus Schmirgelpapier. Im Endeffekt ist er kein schlechter Kerl. Keiner von uns ist das. Wir haben bloß den Luxus, anzuerkennen, dass wir Fehler gemacht haben.«

»Das gefällt mir«, meint Stuart und lässt sich das durch den Kopf gehen. »Das mit dem Luxus.«

»Häng das bloß nicht zu hoch. Kenji hat das mal zu mir gesagt.«

Stuart sieht zu Boden. »Ich versteh’s aber. Ich bin nicht so wie ihr alle. Nicht wirklich.«

»Hey, Stu.« Ich drehe mich ganz zu ihm um und warte darauf, dass er mich anschaut. »Es ist schön, dass du hier bist.«