Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

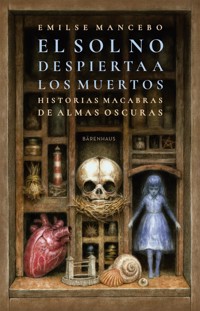

- Herausgeber: Bärenhaus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

"Este libro es la glorificación de lo macabro. Ataúdes, hospedaje para lo que ya es manjar de la corrupción; y vacíos. Lea y sabrá si es prolija logística o rareza. Mark Fisher enseñaba que lo raro es algo que no debería estar ahí. Emilse juega con lo anómalo, lo espeluznante y teje emociones aterradoras que se disparan con cada uno de sus trece cuentos. Numerito que provoca una inquietud suficiente como para omitirlo de pisos, habitaciones, filas de asientos y toda sumatoria que recuerde a Judas, el bifronte apóstol y traidor, decimotercer invitado a la Última Cena. Sí, este libro desafía las supersticiones y compone una oda a lo extravagante y lo tétrico. Es una obra que forja emociones alucinadas, con un suspense cómplice de aberraciones que repelen, al mismo tiempo que fascinan. Es ajenjo destilado a partir de lo extremo, innombrable y cloacal del ser humano provocando una repugnancia magnética que urge a otra copa. Y otra más. Y en cada copa se lucen los personajes, memorables espantajos que son un interrogante a la naturaleza humana, solapando lo familiar entre lo extraordinario y sobrenatural. Mejor no se mire al espejo, Dr. Jekyll. Es muy probable que el señor Hyde quede como un monaguillo" (Pablo Martínez Burkett).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mancebo, Emilse

Ataúdes vacíos / Emilse Mancebo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Bärenhaus, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8449-54-8

1. Narrativa Argentina. I. Título.

CDD A863

© 2023, Emilse Mancebo

Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.

Ilustración de cubierta: Santiago Caruso

Todos los derechos reservados

© 2023, Editorial Bärenhaus S.R.L.

Publicado bajo el sello El guardián literario

Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.

www.editorialbarenhaus.com

ISBN 978-987-8449-54-8

1º edición: diciembre de 2023

1º edición digital: noviembre de 2023

Conversión a formato digital: Numerikes

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

SOBRE ESTE LIBRO

Este libro es la glorificación de lo macabro. Ataúdes, hospedaje para lo que ya es manjar de la corrupción; y vacíos. Lea y sabrá si es prolija logística o rareza. Mark Fisher enseñaba que lo raro es algo que no debería estar ahí. Emilse juega con lo anómalo, lo espeluznante y teje emociones aterradoras que se disparan con cada uno de sus trece cuentos. Numerito que provoca una inquietud suficiente como para omitirlo de pisos, habitaciones, filas de asientos y toda sumatoria que recuerde a Judas, el bifronte apóstol y traidor, decimotercer invitado a la Última Cena. Sí, este libro desafía las supersticiones y compone una oda a lo extravagante y lo tétrico. Es una obra que forja emociones alucinadas, con un suspense cómplice de aberraciones que repelen, al mismo tiempo que fascinan. Es ajenjo destilado a partir de lo extremo, innombrable y cloacal del ser humano provocando una repugnancia magnética que urge a otra copa. Y otra más. Y en cada copa se lucen los personajes, memorables espantajos que son un interrogante a la naturaleza humana, solapando lo familiar entre lo extraordinario y sobrenatural. Mejor no se mire al espejo, Dr. Jekyll. Es muy probable que el señor Hyde quede como un monaguillo.

Pablo Martínez Burkett

SOBRE EMILSE MANCEBO

Emilse Mancebo nació en Buenos Aires. Hija única, desde muy chica se hizo amiga del miedo y lo convirtió en su zona de confort.

Creció en la soledad de una casa inmensa, habitada por fantasmas. La madre, sonámbula, nostálgica y supersticiosa, solía recordar a los difuntos con tanto ímpetu que sus presencias se volvían palpables. El padre, gallego, criado en una aldea lejana y misteriosa, contaba historias de la Santa Compaña, de As meigas, y de un cura que se cubría con una sábana y salía a merodear el camposanto.

Influenciada por Dickens, Wilde y Poe, fascinada por “Drácula”, ya en la escuela primaria jugaba a escribir relatos lúgubres.

En este, su primer libro de cuentos, expone lo insondable y ominoso del ser humano, revela los temores que la atormentan, y crea historias a partir de sus propias pesadillas.

IG: @emilsemancebo

ÍNDICE

CubiertaPortadaCréditosSobre este libroSobre Emilse ManceboEpígrafeDedicatoriaPrólogoAcá no me van a encontrarDetrás del veloLa muerte se desnuda en el peepshowEn la palma de la manoRestosInmaculadaLa sustituciónKilómetro 48Noche de perrosLa fiesta infinitaSoluciones mágicasTodos tenemos un muerto en el freezerEl nudo perenne“El estado más doloroso del ser

consiste en recordar el futuro, especialmente el que nunca tendrás.”

SØREN KIERKEGAARD

Para Manolo, por las lecciones de vida.

PRÓLOGO

¿Hay alguna posibilidad de encontrar un ataúd lleno? Siempre están vacíos, porque un ataúd no es más que una sumatoria de pérdidas.

Escribir un libro es una especie de pérdida, un desprendimiento, un dejar ir imágenes, palabras que abren grietas o suturan el ejército más profundo del yo.

En estos trece cuentos Emilse se expone, va sin filtro a encontrar el peligro en su propia historia, a decantar su psiquis; invita al lector a ser cómplice directo de un universo perturbador en el que avanza con una naturalidad asombrosa.

Transitar los escondites de la niñez, quedarse a salvo en fiestas infinitas, someterse a perversidades, vibrar cementerios, abrir el pórtico de lo sobrenatural con la obstinación y el determinismo de personajes sombríos que alcanzan su voz. Una voz que trasciende el vacío con su eco y como si fuéramos murciélagos nos alcanza en la noche por su resonancia, a ciegas, vulnerables.

Los vínculos como monstruos, la negación como verdad, la pelea inestable contra el pasado son fichas centrales en este juego de magia y marginalidades. El sexo en márgenes imperfectos, sufrientes, al límite. El goce atado siempre a una maldición.

Parece que no sirviera estar alerta, porque siempre hay una máscara detrás de una máscara, un fin distante, que se apaga, que sepulta a los personajes de este túnel a cielo abierto.

Y, por último, nos muestra: un ataúd vacío puede ser un hermoso sitio para buscar refugio.

Abro la tapa.

Nicolás Barrasa

ACÁ NO ME VAN A ENCONTRAR

Con el pulovercito impregnado de un dulce aroma a bizcochuelo, Benja rasca la tortera con un tenedor y se chupa los dedos pegoteados de migas. Hoy es el cumpleaños de mamá. Vienen las tías con los siete primos, todos insoportables. El mayor ya va a la secundaria. Los otros son bastante más chicos, pero como ya saben leer se creen superiores.

Los invasores entran como un tornado —como el caballo del Zorro—. Le pasan de largo a la limonada, y arrasan con la granadina. Se tapan la boca con las manos cubiertas de gofio, y se lamen las palmas como muertos de hambre. Salen a jugar al patio. Ojalá le arranquen las flores al jazmín, así la abuela se pone triste y no los invitan nunca más.

Benja se queda de brazos cruzados en un rincón del pasillo, y le pega un pisotón a la baldosa. Uno de los primos lo va a buscar y lo empuja hacia el patio:

—¿A qué querés jugar?

Con estos tarados no quiero jugar a nada, piensa Benjamín, acostumbrado a entretenerse solo armando rompecabezas, pintando con crayones, amasando plastilina hasta que los colores le tiñen la piel debajo de las uñas. A veces con la abuela juegan al dominó. Le da pena la pobre, sorda como una tapia, y casi ciega como un topo. Aunque no sabe qué animalito vendría a ser una tapia, ni vio nunca a un topo de verdad —se los imagina con orejas enormes como el topo Gigio—, entiende que la abuela está cada día más viejita y que pronto se irá al cielo con el abuelo Pocho. Así se lo explicó mamá. Desde entonces, duerme abrazado al oso perezoso y todas las noches le reza al ángel de la guarda: teme despertarse hecho un viejito como la abuela.

Los primos no le dan tiempo a responder, y cada uno propone un juego distinto:

—¡Un, dos, tres, coronita es!

—Callate. Dejalo elegir al Benja, que está celoso porque la abuela nos hizo un bizcochuelo.

El corazón de Benja late apresurado. Se arrima al primo y le da un empujón. El otro se le ríe en la cara, estira los brazos, se inclina un poco, y con los dedos arqueados finge unas garras, y ruge. Como cuando mamá hierve la leche y desborda de espuma, a Benja le sube un calor a las mejillas y lo empuja de nuevo. Pero el otro es más fuerte y ni siquiera se tambalea.

—¡Terminenlá, che! ¿A qué jugamos?

Todos gritan a la vez:

—A la mancha venenosa.

—¡No! Piedra, papel o tijera.

—Al gallito ciego.

—¡Juguemos a la escondida!

—A la escondida sí —grita Benja—. La escondida. ¡La escondida!

—Mirá que hay que saber contar. ¿Ya aprendiste qué viene después del diez?

—Sí, después del diez, viene el donce —grita, y refuerza su afirmación asintiendo con la cabeza.

—¡Donce! Qué burro.

—¡No soy burro! ¡Soy chiquito!

Los invasores se matan de risa, y hasta lo señalan con el dedo.

—No te enchivés, Benjamín. Vamos a jugar.

A él se le hace un nudo en la garganta, pero no va a darles el gusto de llorar delante de ellos. Aprieta los párpados, los puños, tensa todo el cuerpo, y afloja.

—¡Cuento yo! —dice el mayor—. Cuento hasta cincuenta, y… ¡zapatilla de goma, el que no se escondió, se embroma, punto y coma!

Se recuesta contra la pared, la cabeza apoyada sobre el brazo, los ojos cubiertos por la manga del buzo. Los demás invasores se dispersan, y corren a toda velocidad, como escapando de un monstruo.

Benja es rápido, pero ellos tienen las piernas más largas, y enseguida se esfuman. Al no saber contar, no tiene la menor idea de en qué momento el primo grande se despegará de la pared. Se ve solo en el corredor, a pasos del dormitorio de la abuela, que debe estar durmiendo. Ni bien abre la puerta le oye los ronquidos. No se molesta en entrar en puntas de pies: la pobre vieja es incapaz de oír hasta el bocinazo de un camión.

Mira a su alrededor buscando un escondite: el armario, debajo de la cama, detrás del perchero. Oye pasos que corren, y al invasor que grita:

—¡Piedra libre para Sol, que está debajo de la mesa!

Qué boba la prima, qué rápido la descubrieron. No había elegido un buen lugar para esconderse. Pero a él no van a encontrarlo así de fácil. La salamandra: cabe perfecto, y a nadie se le va a ocurrir buscarlo ahí. Se sienta entre restos de carbón y ceniza, y cierra las puertas. ¡Cómo se va a enojar mamá cuando le vea el pantalón sucio! Ojalá se le vayan las ganas de hacer fiestas, y los invasores no vengan nunca más.

Quedarse un rato encerrado es bastante agradable. En ese sucucho hace menos frío que en el resto de la casa. No hay mosquitos, ni se acerca el perro, y los discos de Johnny Tedesco casi no se oyen. Se le ocurre que, de ahora en más, la salamandra será su refugio.

El tiempo pasa, pero el invasor no viene. Benja se aburre, le hormiguean las piernas. Cambia de posición, pero sigue incómodo, y le está faltando el aire. Mejor abrir y listo. Total, parece que el juego ya terminó.

Empuja. La puerta no se abre. Empuja más, con todas sus fuerzas, y tampoco. Aprieta los dientes y le da puñetazos hasta que los nudillos le quedan ardiendo, sangran un poco, pero no pasa nada. Va a tener que pedir ayuda. Sabe que, sorda cómo es, la abuela tendría que ser adivina para darse cuenta de que él está ahí.

A Benja le duele la panza. Se ahoga, las manos le tiemblan, y ya no quiere seguir con los ojos abiertos y ver esa oscuridad. Tiene más ganas de llorar que de cualquier otra cosa. Mentira: lo que más quiere es que lo ayuden a salir de su escondite, y después llorar. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.

Entonces ocurre un milagro: alguien está muy cerca, él puede oír los ruidos de esa persona que se mueve ahí nomás. Con las manos juntas y los deditos apretados, se limpia la sangre de los nudillos con la lengua. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz.

Será que los invasores lo encontraron y le están haciendo una broma. O la abuela que se mueve despacito. Sigue rezando, ahora el padrenuestro, las dos primeras oraciones, que son las únicas que se sabe.

Grita.

Vuelve a los puñetazos.

Benja huele eso que mamá pone en un platito de metal para calentar el baño: alcohol celeste. Sabe que así es como la abuela prende el fuego. La puerta se abre. Alguien arroja unas ramitas secas y las rocía con alcohol. Unas gotas le salpican los zapatos. Vuelve a gritar, intenta levantarse. Pero el pantalón se enganchó y no le permite moverse. Un trozo de leña le pega en el bracito. Mientras se frota el codo, ve volar un papel prendido fuego. La puerta se cierra.

La luz anaranjada se apaga con el humo. La leña empieza a crujir. A Benja le arde la garganta, le lloran los ojos. El calor se torna insoportable. Ojalá papá fuese a controlar que la abuela está bien, como hace siempre. ¿Y ese olor raro, como cuando mamá pasa los brazos por la hornalla para sacarse los pelos? Se toca el flequillo y lo siente áspero. Se le está chamuscando igual que a mamá.

Se llena del poco aire que le queda, y sopla. En vez de apagarse, el fuego se aviva y va creciendo. Benja recuerda una vez que papá hizo asado a la parrilla, la casa se llenó de humo y mamá se puso como loca.

¿Lo estarán buscando? Necesita tomar agua fresca, juguito. Quizá si llora mucho logre apagar el fuego con lágrimas. Da puñetazos, hasta que los nudillos le quedan en carne viva. Se le escapa el pichín. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se arruga como la abuela. ¿Estará envejeciendo?

Oye el eco de una voz que lo llama: Benito. Así sólo le decía el abuelo Pocho.

Ya no oye el crujido del fuego, ni le arde la piel. Deja de respirar. Las piernitas se retuercen como las ramas de la hoguera.

DETRÁS DEL VELO

Isabel refuerza el perfume —ese que Pablo le regaló cuando todavía eran novios— y se mira al espejo. El deleite de la noche anterior se le sigue notando en las mejillas. Debería verse radiante, pero, desde que se puso el vestido, la opaca un mal presentimiento. Su reflejo se difumina como si el baño se hubiese llenado de vapor. Desliza los dedos por el contorno de la cara —revive el calor de las manos de Pablo—, baja al cuello, y al llegar al escote se le cae otra lágrima. Pobre corazón, partido como una media medalla. Se retoca el maquillaje, arquea las pestañas una vez más. Abraza el frasco de perfume y lo aprieta contra el pecho.

Malditos nervios y malditas micciones. Con un nudo en el estómago y latidos en las sienes, se arrima al inodoro y levanta el vestido. Imposible dominar metros y metros de organza y de encaje que la atrapan como una telaraña. Se agacha lo más que puede, intentando hacer equilibrio —justo cuando el equilibrio le resulta una cualidad absolutamente ajena—, y vuelve a la media medalla, al relicario con dos fotos: Pablo poniéndose el casco, barba de dos días, el ceño fruncido en respuesta a su aversión hacia las cámaras; Nicolás bronceado, luciendo sus hermosos ojos azules por encima de los Ray-Ban, el pelo con gel, la sonrisa de varios miles de dólares.

¿Será posible amar a dos hombres a la vez? O a ninguno de los dos. Un hilo de orina desvía su curso hacia la pierna y moja la enagua. La angustia se convierte en rabia y se descarga en insultos. Porque Isabel podía tenerlos a los dos, pero prefirió cumplir con el mandato y dejar a todos contentos. Bueno, a todos no.

Mientras estira el brazo y corta el papel higiénico piensa: ninguno de los dos soportaría compartirla. No tendría que haber elegido a Nicolás. Más que nada fue su madre quien lo eligió, por buen partido; en cambio Pablo era un tarambana, un vago, un vividor de esos que con los años se ponen violentos.

La madre no estaba tan desacertada: así como Nicolás le propuso matrimonio, Pablo pudo haber hecho lo mismo. Pero no. Se limitó a pedirle que no se casara —por no decir que la amenazó con que jamás volvería a verlo—. Mejor quedarse con el recuerdo de la última vez, enfocarse en un futuro con Nicolás, la casa, los hijos, el gato. O vivir en carne propia el cliché de la novia arrepentida que huye corriendo en cámara lenta con los stilettos en la mano.

Ya no queda tiempo para fantasear. Nicolás debe estar yendo a la iglesia, y a ella el olor de Pablo todavía le arde por debajo de la piel. De mala gana se acomoda el vestido y sale del baño, como quien camina por una cuerda floja. Se imagina yendo al altar dando pasos torpes. Tantas veces soñó con ese momento, y ahora que está a punto de alcanzarlo desearía retroceder la película —la pesadilla— y retomar desde aquel día en que Nicolás se apareció con el anillo y decirle: necesito tiempo; lo tengo que pensar; no sos vos, soy yo. O directamente cortar antes de Nicolás, volver a Pablo, a cuando eran felices juntos. Aún mejor, también eliminar a Pablo, empezar de cero. Pero la vida no es una película, y hasta el momento no existe una fórmula para viajar al pasado, así que adelante, a pisar la alfombra roja, seguir con la parodia y convencerlos a todos de que está contenta. Y si no logra fingir ser la mujer más feliz del mundo, dirá que los stilettos le están rompiendo los pies.

Frente al espejo, se coloca la tiara y traga saliva. Con una mano verifica que esté firme, con la otra tironea del velo y comprueba que no vaya a soltarse. Le transpira la frente, en las sienes varios mechones se abren, apelmazados. Se calza los guantes y empuña el ramo de marimoñas como escudo. Abre y cierra la boca varias veces, mastica la bronca haciendo sonar las muelas, vuelve a tragar saliva. Pero en vez de aquietarse, ahora se le humedecen las manos y el labio tiembla fuera de control.

Isabel se oculta detrás del velo orillado de encaje de Bruselas que con tanta ilusión trajo de Europa, y que ahora la cubre como un sudario. Y así va a la calle, con el corazón saliéndose del pecho y la cabeza dando vueltas como en una película de terror. O será que está mareada, al borde del desmayo. Encandilada por una lluvia de flashes, entre manchas distingue el ridículo moño de celofán que adorna el coche. Qué ganas de envolverlos a todos en esa mierda de celofán y estrujarlos bien hasta que sangren, hasta que se les salga el relleno como a un caramelo derretido. Amigos, vecinos y familiares, la están esperando para darle el último adiós de soltera. Aplauden, sacan selfies, tironean la cola del vestido y piden un deseo. Isabel se sorprende fingiendo sonrisas; siendo amable cuando, si tuviera la oportunidad, les pasaría a todos por encima con una topadora.

A los tumbos se apura a subir a la limusina que le alquilaron los padres —para darse dique y no parecer menos que la familia de Nicolás—. Arroja besos y saluda como princesa. En cuanto arrancan, cierra la ventanilla y vuelve a la noche anterior, vuelve a Pablo. No se arrepiente, pero no tendría que haberse encontrado con Pablo, ni aceptar que la llevara a su casa en la moto. Sobre todo, no tendría que haberlo invitado a entrar, terminar en la cama con Pablo. Pablo: ese nombre que antes sabía a poco, ahora como una letanía reverbera en la oquedad de su pecho vacío.

Un murmullo, que a cada palabra se hace más audible, la saca de esa entelequia. Los padres, que por miedo a llegar tarde subieron a la limusina un rato antes que Isabel, conversan sobre la fiesta: que no falte bebida, pero que no se emborrachen; que los de Villa Insuperable no vayan así nomás, y que el tío no repita el chiste de que trabaja en el matadero y vive en una casa chorizo; que cuando la orquesta típica arranque con los valsecitos criollos.

Isabel ya no los escucha. Están llegando a la iglesia y falta muy poco para la entrada triunfal. En la vereda hay gente arrojando arroz. La madre se baja y el chofer sigue manejando hasta que sea la hora. Acaba de terminar una ceremonia y, a pesar de la distancia, a los recién casados se les nota la cara de felicidad. Cómo hará ella para fingir al salir, si no tiene coraje para entrar. No hace más que pensar en Pablo, no puede sacárselo de la cabeza. Recuerda la charla que tuvieron la noche anterior, y se lamenta porque ya no van a estar juntos. Él se lo dejó bien en claro: si ella decidía casarse, no volverían a verse nunca más.

No bien el coche estaciona, el padre baja y la agarra del brazo. Isabel, atenta a una gota que le chorrea por la espalda y al polen de las flores que acaba de mancharle el vestido, no ve que el piso está cubierto de arroz. Se afirma, da el primer paso y patina. Entre todos los que la rodean evitan que se caiga. Las tías le acomodan la cola, el velo, y van con ella hasta la puerta.

Ojalá hubiese caído: fractura expuesta y directo a la guardia. Chau ceremonia, chau Nicolás, hola Pablo. O chau Pablo, también. Mejor un futuro impreciso que la certeza de que nunca será feliz. El universo acaba de enviarle una señal: todavía está a tiempo de correr.

Se estira, y en puntas de pie le susurra al padre que no va a entrar. El padre le aprieta la mano y la besa en la mejilla. Le cuenta que él también estaba asustado esperando en el altar, y que cuando vio entrar a la novia —a la madre—, sintió un amor tan inmenso como la primera vez que vio a Isabel en la nursery. Que no tenga miedo, que respire hondo y se aferre a él.

Ya prendieron las luces. El fotógrafo se prepara. Desde la calle se huelen los jazmines que decoran los bancos. Los últimos rezagados todavía se acomodan. Alguien le ofrendó una vela a San Antonio, y a ella el fuego le crepita en el corazón.

El órgano toca un acorde fallido: silencio.

¿Habrá pasado un ángel?

Cuando suenan las primeras notas de la marcha nupcial se oye un murmullo. Isabel se rehúsa a entrar. Se enfrenta al padre con voz ahogada. Toda ella tiembla como la luz de una vela. El padre la tironea y la obliga a dar el primer paso. Y con una sonrisa impostada insiste con que no sea chiquilina, que lo hubiera pensado antes, que quién se cree que es para dejar a Nicolás plantado en el altar.

Entre lágrimas, a Isabel se le borronean las caras de familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos la miran y le apuntan con los teléfonos, obstinados en inmortalizar ese momento irrepetible. Ya no oye el órgano, el ramo se le escurre entre los dedos. Se imagina flotando sobre la alfombra, con cada paso, más y más cerca del patíbulo. Apenas distingue la cara de Nicolás. Ya no hay música. Están cerrando la puerta. Afuera se oyen gritos, un estruendo, vidrios rotos. Y más gritos.

Una moto se mete a toda velocidad. Las ruedas muerden la cola de organza. Ante las miradas atónitas, Isabel tambalea, suelta el ramo y se desploma. Pablo la embiste, sale despedido, y cae cerca del púlpito. Enseguida se levanta y corre hacia la moto, tumbada ahí nomás.

Aturdida, con un insoportable dolor en la nuca, Isabel se toca la cabeza y descubre que el velo está manchado con sangre. Sólo atina a arrastrarse, en un intento por recuperar el ramo. Pablo no da tiempo a que la gente reaccione. Se sube a la moto, avanza y arremete contra ella.

LA MUERTE SE DESNUDA EN EL PEEPSHOW

Como tantas otras noches en que el encierro de su vida la agobiaba, Clarisa salió a manejar sin rumbo. El invierno, más húmedo que frío, la tenía a mal traer. Tanteó en la cartera hasta encontrar el Salbutamol y aspiró profundamente.

La tía Eulogia pasó volando. La escoba entró por un oído y salió por el otro, dejándole un dolor punzante en las sienes: que había que hacer la sucesión, que las cenizas de la madre seguían en el ropero, que el hotel se venía abajo y los inquilinos no pagaban. A cada reproche, una nueva crisis.

Estacionó a un costado del camino y volvió al inhalador. A pocos metros, un letrero de neón iluminaba la banquina:

AUTOCINE

Sin pensarlo, puso el motor en marcha y se internó en el desvío. Estacionó junto a una camioneta vieja, en la última fila. Una silueta encorvada se deslizó por el pavimento, y dando pasos sincopados avanzó hacia ella. A medida que se acercaba, la figura devino en un hombrecito con impermeable de bombero y ojos de pez.

Clarisa prendió el motor. Arrimó el pie al acelerador y clavó las uñas en el volante. La presión en los dedos apagó las palpitaciones. El hombrecito se arrimó a la ventanilla y golpeó el vidrio. Ella apenas oía una voz aguda y ronca. Por el ademán del viejo, entendió que buscaba una propina. Bajó el vidrio, sacó un billete de la guantera y se lo entregó. Él agradeció haciendo una venia y se alejó con su andar de babosa.

En la camioneta una pareja compartía su intimidad —por decirlo suave—. Ella no tuvo vergüenza de espiarlos. Optó por mirar de reojo. Acarició el asiento, aterciopelado y frío como su propia piel. La mano subió por el muslo y quedó atrapada en el callejón sin salida de la entrepierna.