Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Falaises

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

La lumière du matin est froide, dure, coupante... froide comme la jolie Marianne, dure comme la petite serveuse Cindy. Celle du soir est chaude, douce et onctueuse. Tout est question d’éclairage, tout est question d’interprétation. Interprétation de peintre... Même « l’étranger » n’échappe pas à la règle de l’impressionnisme. Un homme charmant ou bien un assassin ?

À PROPOS DE L'AUTRICE

Christine Cloos vit depuis trente ans à Giverny. Elle est peintre, sculpteur et écrivain. Elle signe ici son second roman policier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

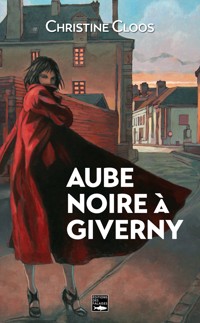

Couverture

aube noire à giverny

Copyright

Couverture :

Miles Hyman

© Editions des Falaises,2022

16, avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen

102, rue de Grenelle - 75007 Paris

www.editionsdesfalaises.fr

Page de titre

Christine Cloos

aube noire à giverny

L’aube est grise.

Trop grise pour ce « joli mois de mai, fais ce qu’il te plaît ».

Ce corps-là ne fera plus rien.

Un bras flotte, posé sur les longs filaments d’algues vertes qui tapissent le lit de la rivière.

Le meuglement d’une vache rappelle la présence des prés tout autour. Pour l’instant, la brume les a effacés.

L’eau qui coule est nette, précise.

Les troncs des saules sont droits, sombres. Le reste est flou.

Et toujours cette main alanguie balayée par les algues.

Une composition préraphaélite au pays de l’impressionnisme.

Si ce n’est le ruban jaune qui balise la scène, les hommes en combinaisons blanches agenouillés entre les arbres et le brancard des ambulanciers…

Il est huit heures du matin, en cette veille d’Ascension. Ce qui est sûr, c’est que ce corps enchevêtré dans la végétation aquatique de l’Epte ne s’élèvera pas vers les cieux humides de Giverny. Il finira dans un tiroir métallique de la morgue.

1

Noyé. Un noyé sous cette pluie qui ravine les chemins de la colline et transforme la rue Blanche-Hoschedé-Monet en un torrent aux allures alpines.

Un ver de terre glissa le long de sa chaussure et, emporté par les eaux boueuses, atterrit sur la grille d’une bouche d’égout. Il se balança un instant autour du barreau de fer, tenta de s’y enrouler et fut projeté dans le trou noir par une seconde vague d’eau chargée des gravillons qui se détachaient du goudron de la chaussée. D’habitude, lorsqu’il voyait un ver de terre se tordre sur l’asphalte d’une route et commencer à se dessécher au soleil, il se penchait vers lui et, délicatement, l’attrapait avec ce qu’il trouvait, un petit bout de bois ou une feuille. Puis il le déposait là où la terre lui semblait grasse. Le ver commençait alors son travail de forage et il restait à regarder le lombric à l’œuvre jusqu’à tant qu’il ait entièrement disparu dans le sol.

Parfois, il fallait le réhydrater. S’il n’y avait aucune flaque d’eau à proximité et que tout était désespérément sec autour de lui, il crachait sur le petit corps devenu brun qui se tortillait à la recherche de l’humidité vitale pour lui. Sous cette salive visqueuse, le ver reprenait forme, son corps se teintait de vieux rose et il renaissait ainsi à sa vie de ver de terre. Il pouvait recommencer ces mini-sauvetages plusieurs fois au cours d’une promenade, et alors un sentiment de satisfaction l’accompagnait durablement toute la journée.

Mais cette fois, un léger malaise s’installa en lui après la disparition du ver noyé dans la bouche d’égout du carrefour de la rue Blanche-Hoschedé-Monet et de la rue Claude-Monet dont la plaque en émail bleu était devenue l’accessoire indispensable aux photos des touristes. Pour l’instant, le seul être vivant qu’il vit après le lombric qu’il n’avait pu sauver de la noyade fut une tourterelle qui vola en rase-mottes devant lui en criant, affolée par le vent soudain qui se levait. Il referma le col de son blouson, sentit de l’eau s’infiltrer dans son cou et descendre le long de son omoplate. Tourner à gauche et longer les musées jusqu’à la petite chambre moquettée jusqu’au plafond de l’hôtel des Glycines ? Mieux valait finir noyé dans la rue Claude-Monet qu’étouffé par ces quatre murs pelucheux qui recrachaient une odeur fade de colle et de poussière. Il choisit de tourner le dos à la Fondation Monet et fit face aux nuages sombres venant de la côte d’Émeraude, regroupés pour l’instant autour du clocher de l’église comme des poussins autour d’une poule. Les huit coups de la cloche récemment remise en état traversèrent soudain le bruit de la pluie qui redoublait de violence et il se dit que le second carillon pourrait disperser peut-être cette masse menaçante. Mais, à la seconde salve, les nuages semblèrent prendre encore plus d’épaisseur et un grondement sourd couvrit la huitième sonnerie. Il accéléra le pas, longea la petite galerie tapissée de pervenches. Il vit un homme éteindre les lumières et s’apprêter à sortir. En face, l’autre galerie avait déjà fermé sa porte. Il dépassa la charcuterie-épicerie-droguerie tenue par Mme Leszeaux, toujours prompte à informer sa fidèle cliente des derniers « scoops » du village. Il avait eu l’occasion d’assister à un de ces forums-cancanage la seule fois où il était entré pour acheter des enveloppes et timbres, la charcutière ayant diversifié ses produits afin d’attirer le plus grand nombre. Les grandes surfaces avaient fait œuvre de sabotage, le temps n’était plus aux amateurs de charcuterie fine faite maison, les gens préféraient acheter des tranches de jambon bien roses sous cellophane, plus hygiéniques, plus faciles à conserver dans leur frigo. Le jambon un peu gris puisque sans colorant d’Henriette Leszeaux était réservé aux véritables amateurs, trop peu nombreux pour faire vivre un commerce comme celui-là.

Donc, depuis plusieurs années, on trouvait à la charcuterie des cahiers à spirale, des stylos. Des rames de papiers avaient envahi les étagères et s’alignaient à côté des boîtes de petits pois, de sardines et de sodas. Le journal local L’Objectif trônait sur son présentoir, près de la caisse enregistreuse. Pour l’heure, seul le néon bleu du tue-mouches électrique éclairait la devanture. Il longea la terrasse du restaurant l’Ancien Hôtel Baudy. Les parasols terracotta avaient été rentrés. Il regarda les vitres de l’autre côté de la rue qui ruisselaient de buée. Il vit en hachuré le visage d’un des serveurs qui semblait s’ennuyer ferme. Puis, il y eut le passage sans maisons, le pré à gauche, et le jardin Baudy à droite. Lorsqu’il les eut dépassés, il ne leva plus la tête, et marcha les yeux rivés au sol, car le vent avait redoublé de violence, la pluie cinglait son visage et il avait hâte de se percher sur le haut tabouret du restaurant de la Palette, et surtout de guetter les apparitions de Marianne, la jolie patronne.

2

Deux heures. Deux heures que Pierrot Mercier, l’organisateur de la kermesse locale, jacassait à tout va. Deux heures que « l’étranger », comme ils le nommaient ici, descendait blanc sur blanc et qu’il l’observait en coin. Marianne Dubois sentait ce regard peser sur sa nuque à chaque fois qu’elle lui remplissait un nouveau verre. Deux heures qu’Albert et Bernard, respectivement plombier et jardinier à la Fondation Maison Monet, répétaient que le village ressemblait de plus en plus à une fête foraine avec son petit train touristique, ses marchandes de glaces à tous les coins de rue, et les trucks qui vendaient des sandwichs « à la française ». Deux heures qu’elle avait envie de leur dire à tous d’aller se faire foutre. Ses cheveux sentaient le tabac, car la pluie avait chassé les fumeurs de la rue et, comme toujours, elle les avait autorisés à finir leurs cigarettes à l’intérieur du bar. Elle avait les jambes lourdes, elle rêvait d’une bonne douche. Seule. Seule dans le petit deux-pièces qu’elle occupait au-dessus. Elle fit une grimace à Pierrot qui voulait la convaincre de venir l’aider pour la soirée guinguette qu’il organisait prochainement sur le terrain communal. L’étranger intercepta le coup d’œil qu’elle jeta sur la grosse horloge à côté de la porte d’entrée. Elle le vit se lever de son tabouret et sortir un billet de sa poche. Rien ne laissait percevoir, dans son attitude, le nombre de verres de vin blanc ingurgités. Elle lui adressa un vague sourire, c’est vrai qu’il n’était pas dérangeant, assis là sans rien dire dans son coin.

— Allez, on ferme !

Marianne claqua dans ses mains et fit le tour du comptoir.

— Oui, je mets cela sur ton ardoise, comme d’habitude, Pierrot.

Albert et Bernard finirent d’un trait leur demi et ouvrirent la porte d’entrée. Les nappes à carreaux rouges et blancs des tables alignées contre le mur se soulevèrent et se gonflèrent comme les voiles des petits dériveurs qui naviguaient sur la Seine à côté du pont de Vernon, pilotés par les enfants du club nautique. L’étranger les laissa passer, dit au revoir à Marianne, et reprit le chemin de son chez-lui provisoire.

3

Penchée sur le parapet du Pont-Neuf, elle regarde tourbillonner une branche morte emportée par les flots boueux de la Seine. Des mèches de cheveux fouettent ses joues. Une bourrasque la pousse un peu plus au-dessus du fleuve, elle sent son corps se soulever, la balustrade disparaît, elle vole à l’horizontale. Une péniche passe sous elle. Des passagers lèvent la tête et lui adressent de grands sourires. Une mouette la frôle en criant, le ciel s’obscurcit brusquement, elle ferme les yeux et se sent aspirée par les eaux grondantes.

Marianne se retourna brusquement et sa main tapa la table de chevet. Le sommeil la quitta instantanément, elle sentit le léger pincement au cœur qui suivait généralement ces réveils nocturnes. Elle regarda sa montre. Trois heures. Il lui sembla que ses rêves la conduisaient toujours vers ce sentiment de solitude qui la prenait aux tripes, et qui l’éveillait chaque nuit depuis un certain temps, à l’heure fatidique de trois heures. Était-ce le fait de se retrouver seule à gérer ce restaurant après que son associé l’ait laissée tomber sans grande élégance pour une affaire « en or » dans le midi de la France ? Elle repoussa ses draps et descendit se préparer une tisane dans la grande cuisine qui ressemblait plus à un laboratoire qu’à une pièce chaleureuse dans laquelle on aime aller en pleine nuit se réconforter à coups d’eau chaude. Dehors, le vent soufflait toujours et les volets de la façade grinçaient comme s’ils voulaient sortir de leurs gonds pour rejoindre la danse endiablée des feuillages, celle des arbres de la forêt, tout entiers pris par cette frénésie sourde, dont elle sentait le bruissement autour d’elle. Elle pensa à la mince couche de vitrage à l’arrière de sa maison – les fenêtres ne possédant pas de volets de ce côté-là – qui l’isolait de ce monde extérieur redevenu sauvage à l’approche de la nuit, de cette fébrilité étrange qui semblait s’emparer de la colline et des bois voisins, entretenue par ce vent opiniâtre qui s’était installé à Giverny depuis une petite semaine déjà. Elle finit sa tisane dans son lit et laissa une veilleuse allumée. Le temps d’un jappement sec d’un renard, du cri d’un rapace et elle sombra dans le sommeil.

Le vent avait nettoyé les cieux durant la nuit, et c’était comme si une piscine s’était renversée au-dessus de sa tête lorsqu’elle ouvrit les volets de sa chambre. Le ciel était sans fond, immensément bleu, de ce bleu arctique des débuts de printemps, la lumière était nette, coupante. Elle s’attarda cinq minutes, les coudes posés sur la rambarde. Un merle se percha sur la branche d’un tilleul du jardin d’en face et il pencha sa tête. De son œil unique, il la fixait. Un rayon de soleil tapait sur le parquet et des milliers de points irisés brouillaient sa vision. Une goutte d’eau échappée de la gouttière s’écrasa sur sa main. Ces instants de bonheur brefs, lumineux lui enlevaient tout regret d’avoir quitté Paris et son trafic, Paris et son effervescence, Paris et son béton. Elle ne remercierait jamais assez ses parents de l’avoir incitée à se reconvertir dans ce métier de restauratrice qu’elle ne connaissait pas du tout, de l’avoir aidée à acheter ce fonds de commerce à l’abandon dans ce petit village qui attirait les foules et qui gardait aussi un « entre soi » qui lui plaisait. Ils avaient senti son besoin de retrouver une vie plus en harmonie avec ce qu’elle était. Ils la connaissaient bien. Et même si c’était difficile depuis le départ de son associé, même si, souvent, elle se sentait bien seule, même si, à Giverny, on la traitait encore de « Parisienne » malgré cinq années en totale immersion, malgré cinq années à adhérer à toutes les fêtes, les kermesses, à assister au Noël des enfants du village, à participer au concours de pétanque, au concours de la meilleure soupe d’automne, à donner des bacs de gratins préparés pour les artistes du festival de jazz, puis des tartes maison pour la fête de l’école, elle resterait toujours une pièce rapportée. Pourtant, elle connaissait mieux que quiconque les chemins de la colline, les bords de Seine et la forêt toute proche, peuplée de chevreuils et de sangliers. De toute façon, on était toujours « l’étranger » de quelqu’un et elle préférait rester « la Parisienne » à Giverny plutôt que de continuer à être une pauvre chose asphyxiée par l’absence de nature à Paris. Pour rien au monde elle ne retournerait vivre enfermée entre asphalte et murs gris.

Le merle finit par s’envoler. Elle vit la voiture d’Alain, le cuisinier, se garer le long de la façade du restaurant, et l’entendit rentrer les poubelles dans la cour. Elle essuya sa main et referma la fenêtre. Après une douche rapide, elle descendit boire un café avec lui.

L’après-midi s’étira sans qu’elle se rende très bien compte du temps qu’il mit à le faire. Après le rush du déjeuner, elle laissa à Cindy Rault, jeune fille du village fraîchement embauchée comme serveuse, le soin de remettre de l’ordre dans la salle, tandis qu’elle allait planter les pensées qu’elle avait achetées la veille au marché, dans des jardinières destinées à ajouter une note de couleur sur la façade du restaurant, postulant ainsi au futur concours des « maisons fleuries » mis en œuvre par Pierrot et qui consoliderait peut-être ses liens avec la communauté villageoise. Inconsciemment, elle l’espérait. Avec la soirée qui s’annonçait revinrent les habitués de l’apéritif, pause plus ou moins longue qu’ils s’accordaient alors que les derniers touristes, la plupart anglo-saxons, quittaient le restaurant à l’heure où le Français songeait à poser au micro-ondes un plat sous cellophane pour le dîner. Certains repassaient ensuite, ils ne repartiraient qu’après plusieurs regards appuyés sur l’horloge du bar et quelques frappements de mains énergiques de Marianne.

Elle servit des bières à Bernard, puis à Albert, elle dit à Cindy qu’elle n’avait plus besoin de son aide pour ce jour-là, et qu’elle pouvait rentrer chez elle. Pierrot arriva sur ces entrefaites, lui reparla de la kermesse. Elle prit le temps de lui répondre, de lui promettre quelques tartes maison pour garnir les stands destinés à récolter de l’argent pour un voyage scolaire, elle fit semblant de croire que les bénéfices recueillis iraient entièrement dans l’escarcelle de l’école. En fait, elle soupçonnait Pierrot d’en prélever chaque fois une partie pour se dédommager de l’investissement qu’il déployait pour le festival de musiques folkloriques qu’il avait créé. Elle s’engagea d’ailleurs à assister au moins à un des concerts donnés cette année et elle lui assura que… Elle ne l’écoutait plus. Elle connaissait son discours par cœur, elle « approuvait sa générosité », elle ne « doutait pas de sa capacité à récolter des fonds pour les enfants », pour le festival, pour les… Elle était d’accord avec tout, elle acceptait tout en vrac. Elle ne pouvait faire autrement. Pierrot était insistant. Elle se surprit à jeter des coups d’œil à la porte d’entrée. L’étranger ne viendrait plus ce soir. Elle le regretta presque. Elle était curieuse. Depuis qu’il était arrivé au village, les ragots et les suppositions allaient bon train. Qui était-il ? Que venait-il faire ici ? Selon les on-dit, il avait loué une chambre aux Glycines, pour un mois ! Cela ne s’était jamais vu en pleine saison touristique ! La patronne de l’hôtel avait maintenu le tarif « haute saison ». Il avait donc de l’argent… Il était seul, ne parlait à personne, il se promenait parfois sur le chemin qui mène à la Seine, derrière le moulin des Chennevières, à la tombée de la nuit. D’autres l’avaient vu redescendre de la colline un matin de très bonne heure, alors qu’ils partaient travailler. Il intriguait. Elle se surprenait « à penser » comme les autres. Serait-ce le début de son intégration dans la communauté ?!

Alain avait rangé la cuisine, toujours efficace, attentif, discret, silencieux. Il la salua et sortit par la porte arrière dont il avait les clefs.

— Bon, c’est la dernière bière, je vous préviens.

Il y eut le raclement des pieds de tabourets et la porte se referma sur Bernard, dont les mots emportés dans la nuit, à propos de « ce jardin pourri qui lui cassait le dos », laissèrent à Marianne un sentiment amer, elle qui ne se lassait jamais d’arpenter les allées du jardin de Claude Monet, à chaque saison, tant elle était émerveillée par ces renaissances parfaitement orchestrées, ses explosions de couleurs savamment renouvelées. Elle donna un double tour à la serrure et vérifia que toutes les ouvertures sur l’arrière étaient elles aussi fermées à clef.

Le lendemain lundi était son jour de congé. Les autres commerçants de Giverny ne s’accordaient aucun repos tout au long de la saison touristique. Il fallait profiter « à fond » de la manne distribuée par le peuple des adorateurs du maître de l’impressionnisme, venus de tous les horizons, de l’empire du Levant à l’empire américain, fondus en une masse, symbole d’abondance et de prospérité pour le village. La permission de ne pas travailler qu’elle s’octroyait chaque lundi était sa respiration. Les autres pouvaient la traiter de « Parisienne », ce qui voulait dire, chez eux, paresse, frivolité, petite fille à papa, la réalité était tout autre. Elle avait vécu si longtemps à l’écart des odeurs de sous-bois, loin de la boue qui colle aux chaussures et des blés qui crépitent au soleil, dépossédée de l’averse qui fait s’ébrouer animaux et plantes, de la neige qui engourdit de son silence tout un village. À Paris, la neige ne survivait pas à la nuit, elle se consumait sous les brûlures du sel versé au petit matin. À Paris, la boue était contenue, maîtrisée par le goudron des trottoirs qui laissait aux chaussures des passants la brillance du cuir ciré. À Paris, les seuls animaux que l’on voyait étaient de gentils toutous trottinant au bout de leur laisse avec application, calés sur les pas de leurs maîtres, leurs pattes mouillées sitôt essuyées à l’entrée de l’appartement. À Paris, le soleil était gluant, il fixait la pollution de l’air sur les bras, les jambes, les visages, faisant naître une sueur aigre, tenace. À Paris, l’odeur des carburants se mêlait à celle du métro et celle des cigarettes de la clientèle des bars, consommateurs frigorifiés en hiver ou ruisselants en été, renvoyés sur les trottoirs comme une horde de sans-abri d’opérettes, le temps de tirer quelques bouffées. Lorsqu’elle s’était installée dans ce village, elle s’était promis de garder un jour durant la semaine, « sa » journée à elle seule, pour parcourir les chemins de la colline, les bords de la rivière Epte ou ceux plus imposants du fleuve tout proche, le seul trait d’union entre elle et la capitale, la Seine, qui retrouvait là son essence sauvage, indomptable. En hiver, elle pouvait se réveiller et sortir de son lit coincé entre les deux collines, elle pouvait envahir le bas du village, silencieuse, obstinée. Seuls les pommiers normands témoignaient de la présence des prés qui se noyaient doucement. Les péniches continuaient leurs va-et-vient, les contours du fleuve s’estompaient, les bateaux slalomaient entre les arbres et les premières maisons dans un effet d’optique facétieux. La nature pouvait être pleine d’une fantaisie qui n’appartenait qu’à elle.

Ce jour-là, après avoir appelé ses parents, après quelques courses à Vernon et un déjeuner avalé devant la fenêtre ouverte de sa chambre – elle n’aimait décidément pas la cuisine du restaurant, trop sombre, trop chromée –, elle irait se balader sur les hauteurs de Giverny en direction de Gasny, là où la colline se pare d’une allure alpestre, avec ses coteaux dégarnis, ses blocs de pierraille, ses herbes folles déjà grillées par le soleil d’avril, ses genévriers, ses cytises jaunes et ses dénivelés vertigineux. La vue s’étirait de la zone du marais de Giverny, ancienne patinoire naturelle sur laquelle s’égayaient les belles-filles de Monet durant les hivers rigoureux du début du XXe siècle, et actuellement replanté de peupliers français, jusqu’aux crêtes de la Roche-Guyon et n’était mutilée par aucune de ces constructions de villages nouveaux, sortes de cités HLM à l’horizontale qui s’étiraient à perte de vue du côté de Vernon. Elle adorait ce flanc de colline délaissé. Un troupeau de moutons noirs l’habitait parfois, idée introduite par le conservatoire des espaces naturels de Normandie pour son entretien. Sans l’aide des bêtes, ce territoire aurait eu tendance à se couvrir de buissons épineux infranchissables. Elle descendit la rue Claude-Monet jusqu’à la Fondation, et tourna à gauche dans la rue abrupte juste avant l’hôtel des Glycines. Elle longea les quelques pavillons de banlieue des années 60 posés là à flanc de coteaux, présence incongrue dans ce paysage normand qui surplombait le jardin de Monet. Mais c’était le passage obligé qui ouvrait la voie vers le monde sauvage de la colline. Elle s’enferma dans ses songes le temps de les distancer.

Le corps est emporté.

Il laisse une flaque d’eau sur la terre poussiéreuse du chemin.

Une algue verte s’accroche à la main qui disparaît dans la fameuse housse noire, préfiguration de l’étape morgue.

La jolie composition préraphaélite se retrouve emmaillotée dans son cocon de plastique zippé de haut en bas.

Le ruban jaune qui balise la zone va rester un moment, le temps de réfléchir, de revenir, d’arpenter les rives de ce petit cours d’eau qui serpente le long des prés et du marais à l’est de Giverny.

Le soleil a fini par percer le coton dense et mouillé qui absorbait toute chose.

Une vache s’est approchée et contemple avec curiosité ces cosmonautes blancs qui remballent leurs outils d’investigations et qui dépoussièrent leurs mocassins plus adaptés à la moquette du commissariat de Vernon qu’à la bouillasse des chemins creux impressionnistes.

4

Quelqu’un lui maintient un oreiller sur la bouche, il étouffe. Il essaye d’aspirer une gorgée d’air frais, hoquette, s’étrangle. Il ne distingue plus les contours de la fenêtre. Des particules de moquette marron se détachent. Sa bouche se remplit de ces fragments duveteux et il sent son cœur s’arrêter de battre.

Un cri le réveilla, son propre cri. Ses draps étaient trempés de sueur. Il eut peur que les clients de l’hôtel ne l’aient entendu, et surtout que Mme Fabre, la directrice de l’établissement, ne l’interroge sur ses tapages nocturnes. Car cela faisait déjà la troisième fois que des cris incontrôlés sortaient de sa gorge au petit matin et, pour rien au monde, il n’aurait voulu expliquer à cette femme, ces peurs, cette angoisse, cette douleur qui l’étreignaient jour après jour, depuis que…

Il se leva, se passa la tête sous l’eau et décida de se mettre pour de bon à sa table de travail. Son éditeur voulait une suite aux aventures de l’inspecteur Delâttre et de sa fidèle collaboratrice, Danièle Raoul1. Il était venu là pour écrire, il s’était donné un mois pour s’imprégner des lieux qu’il avait déjà parcourus quatre ans auparavant, le temps d’un week-end, incognito, noyé dans la foule des touristes, pour son premier roman. Cette fois, il avait voulu une totale immersion dans le village, rencontrer ses habitants, glaner des anecdotes, brosser les portraits de ces gens qui vivaient en parallèle avec les visiteurs sans jamais les aborder, chacun embarqué sur deux navires qui voguaient côte à côte, sous des pavillons différents et qui ne connaîtraient jamais ne serait-ce qu’un début de fraternisation. Il voulait tracer les grandes lignes de son roman policier ici et l’achever à Paris, dans son appartement douillet et désormais si vide du boulevard Saint-Germain. Peut-être doutait-il de son imagination, peut-être était-ce pour cela qu’il avait choisi ce mode de travail, cette plongée au cœur du décor de cette intrigue qu’il construirait au fur et à mesure des jours passés à Giverny, et qui deviendrait « sa » réalité, le temps de ce séjour normand. Une semaine qu’il supportait les murs moquettés de la chambre no 4 de l’hôtel des Glycines, une semaine qu’il écoutait et participait parfois aux conversations des locaux, le soir, au bar du restaurant de la belle Marianne. Et toujours rien, pas même l’amorce d’un tout début d’histoire. Devait-il brosser, dès maintenant, le portrait de la victime autour de laquelle s’articuleraient les investigations des deux inspecteurs ? La victime serait-elle un homme, une femme ? Il faudrait ajouter petit à petit les personnages qui contribuaient à la véracité de son récit, décrire les lieux qui formeraient un écrin au meurtre programmé dans sa tête. Mais pourquoi encore un meurtre dans un village somme toute tranquille malgré les hordes de touristes qui l’envahissaient à la belle saison ? À part de petits vols dans les voitures garées sur les parkings, et quelques abandons de chiens avant les grandes vacances, laissés « à la bonne grâce des villageois », pas de quoi fouetter un chat ! Pas de quoi effrayer les lecteurs de polar ! Bon, la première chose à faire, c’était d’arrêter de boire soir après soir. L’alcool, pour raison d’écriture, avait bon dos ! La réalité était que le sommeil refusait d’accomplir son travail d’anesthésiant sans sa dose quotidienne de pouilly-fumé et, le matin, son cerveau avait la densité d’un bloc de béton. Les idées encore compressées par le mortier alcoolisé, il ouvrit son ordinateur et tapa les premiers mots du roman qu’il espérait remettre dans les temps :

Noyé. Un noyé sous cette pluie qui ravine les chemins de la colline…

— Bonjour, m’man, c’est moi !

Cindy descendit du bus en provenance de Vernon, où elle était allée faire du lèche-vitrines et rentra chez elle, dans la petite maison de sa mère, une des dernières, tout au bout de Giverny avant Manitot. Tu parles d’un shopping… Le lundi, tout était fermé à part quelques grandes surfaces qui correspondaient certes à son budget, mais qui étaient loin de proposer les vêtements qui la faisaient rêver, loin de ce qu’elle avait vu dans les Reines du shopping à la télé, loin des robes que portait Marianne… En plus, elle avait dû attendre le bus des plombes, à côté d’un groupe de lycéens qui ricanait bêtement en se poussant du coude, chaque fois qu’elle tirait sur son tee-shirt qui, décidément, lui remontait bien au-dessus du nombril et qui découvrait les bourrelets de son ventre. Elle sortit d’un sac en plastique une jupe au tissu brillant avec une ceinture piquée de paillettes.

— Qu’est-ce t’as été encore acheter comme merdes ?

Sa mère, Josiane Rault, s’appuyait sur le chambranle de la porte de sa chambre, une cigarette à la main et une bouteille de bière dans l’autre.

— C’est une jupe. Je voudrais la porter pour le méchoui de la kermesse.

— Elle t’a rien donné ce week-end, l’autre garce ?

Sa mère avala une gorgée de bière. Ses cheveux étaient retenus par une barrette posée au hasard, elle portait une chemise d’homme, un pantalon de jogging. Son visage accusait le nombre des années de cigarettes et d’alcools ingurgités.

— Quoi, m’man ?

— Bah, un peu de gratin, du ragoût… Ben quoi, les restes, tu sais bien !

— Non, elle ne m’a rien donné, cette fois, dit Cindy en tournant avec sa jupe qu’elle maintenait sur ses hanches avec deux doigts.

Elle voyait déjà les regards converger vers elle, le soir de la kermesse. Elle ferait exprès d’arriver en retard, et elle fendrait la foule, la tête droite, sans regarder autour d’elle, sauf pour détecter la présence de Pierrot. Avec un peu de chance, sa femme serait occupée à tenir un stand et à surveiller leurs gosses.

— Putain, y a plus rien dans le frigo. J’comptais sur la Parisienne pour nous nourrir, ce soir.

Josiane écrasa sa clope dans une coupelle en forme de cœur posée sur une petite commode repeinte en rose.

— Non, mais t’es sérieuse ! T’es relou, là ! Tu saoules !

Cindy jeta la jupe sur son lit, attrapa le cœur, ouvrit la fenêtre et jeta les cendres. Puis, elle fit face à sa mère.

— Mais, dis-moi, je t’avais donné l’argent de mes pourboires pour faire quelques courses. T’as fait quoi avec ? Ah, je vois, tu t’es acheté des packs et des clopes et t’as même pas pensé à nous, à moi. Et alors, comment on fait pour manger ce soir ?

Sa mère haussa les épaules.

— Moi, tu sais, je m’en fiche, j’ai pas faim. Et puis j’croyais que tu mangeais tellement bien au resto à midi que t’étais gavée… Et puis, de toute façon, t’es assez grasse comme ça !

Elle émit un petit rire qui finit en hoquet. Cindy prit un coussin sur son lit, le lança aussi fort qu’elle put à la tête de sa mère qui lâcha sa bière et recula dans le couloir. Cindy en profita pour claquer sa porte de chambre et s’enfermer à clef.

Dix-neuf heures. Il releva la tête. De la fenêtre, il voyait les premiers clients du restaurant de l’hôtel choisir leur table sur la terrasse qui dominait la vallée. La Fondation était fermée au public depuis une heure. Seuls quelques artistes privilégiés pouvaient investir le jardin devenu désert en priant le ciel que l’inspiration vienne. Pas facile de se trouver dans le décor végétal imaginé par le maître sans essayer de le copier. Certains préféraient répéter indéfiniment les Nymphéas, valeur sûre de leur business plutôt que d’aiguiser leur regard face à la débauche de formes et de couleurs des parterres du clos normand, face à l’énergie de ces plantes domestiquées. Le bulldozer de l’impressionnisme et son meilleur représentant, Monet, pouvaient tuer dans l’œuf bien des talents naissants un peu trop timides ! Il relut les quelques pages rédigées durant l’après-midi et il se rendit compte que la trame d’une intrigue s’amorçait. Il tenait sa victime, et les motifs de son meurtre. Le choix du personnage de l’assassin était accessoire, il viendrait s’installer de lui-même après plusieurs chapitres. Pour la première fois depuis des mois, il n’éprouva pas le besoin d’alcool qui suppléait soir après soir le manque de… Il s’étira, fit craquer les os de sa nuque. Un léger bourdonnement ininterrompu lui parvenait depuis plusieurs minutes aux oreilles. Jusque-là, il n’y avait pas plus prêté attention que ça. Mais ce petit son continu l’intrigua. Il lui sembla provenir du rideau qui encadrait la fenêtre. Alors qu’il s’apprêtait à soulever le voilage, il vit une araignée descendre rapidement le long de la vitre et se diriger vers sa main. Le vrombissement se fit plus intense. Il repoussa le rideau et repéra un cocon blanc comme une chrysalide de papillon qui tressautait en bourdonnant. À l’intérieur, il distingua une mouche emmaillotée dans les fils de soie blanche. Ses ailes étaient plaquées sur son corps, ses pattes repliées sous elle. Le son émis se fit plus intense au fur et à mesure de l’avancée de l’araignée. Elle se débattait avec le désarroi de celle qui attend la mort, mais qui ne peut se résoudre à l’accepter sans rien tenter. Ses ailes essayaient de se soulever, et du rêve de vol ne restait que l’effort désespéré. Lorsque l’aranéide ne fut plus qu’à un centimètre d’elle, il décida de prendre un crayon et, légèrement, décrocha le cocon pour le poser sur les feuilles de son roman policier en devenir. L’araignée s’immobilisa, puis repartit en sens inverse. Il l’attrapa délicatement entre ses paumes, ouvrit la fenêtre et la déposa sur une feuille de la vigne vierge qui ornait la façade de l’hôtel. Ensuite, il revint vers la mouche toujours prisonnière de son enveloppe de soie. Le bourdonnement devenait imperceptible. L’animal s’asphyxiait doucement. Alors, avec patience et rapidité, à l’aide d’une plume d’oiseau ramassée la veille dans la rue, il libéra de sa gangue la tête de l’insecte, puis le corps. Les fils de soie s’accrochaient aux ailes translucides, aux fines pattes de l’animal. Il aurait pu les briser d’un coup trop appuyé, juste avec une unique barbule. Il réussit à la délivrer. La mouche reprit vie bien plus vite qu’il ne l’aurait cru. Au lieu de l’envol rapide qu’il avait imaginé, elle commença une toilette. À l’aide de ses pattes avant, elle débarrassa ses yeux des derniers filaments de soie, puis prit le temps de lisser ses ailes. Elle les déployait et les rabattait pour les nettoyer de nouveau, une toilette de reine dont elle lui faisait l’offrande. Enfin, elle s’envola. Ce dénouement heureux lui procura un bien-être qu’aucun liquide blond n’aurait pu égaler. L’araignée était à la recherche d’une nouvelle proie qu’elle parviendrait à dévorer, cette fois, dans la jungle cruelle du jardin, une autre vie serait sacrifiée dans l’anonymat et l’indifférence. Mais il avait réussi à sauver une mouche, sa mouche, celle dont il avait entendu les appels au secours, cette mouche qui lui avait donné la joie de sauver une vie, si petite soit-elle. Ce sauvetage était-il simplement un geste compassionnel ? Ou bien était-ce la manifestation de ce sentiment divin et jouissif de droit de vie ou de mort sur un être à sa merci ? Il avait détruit en une seconde l’ordre des choses : tuer pour vivre. Vivre pour être mangé. Être mangé pour que l’autre vive. L’araignée ne retrouverait peut-être pas de proie et elle en mourrait. Il ne le saurait pas. Ce qu’il savait, c’est qu’il avait sauvé la vie d’une mouche pour venger la noyade du ver de terre. Il referma son ordinateur et alla se coucher sans dîner, sans rendre visite à Marianne. Car, même s’il avait cette envie d’ingérer de l’alcool dès l’après-midi achevé, c’était pour Marianne qu’il s’accoudait au bar du restaurant chaque soir depuis son arrivée à Giverny. Il dormit sans rêve, d’une traite. Le lendemain, le ciel était vidé de ses nuages.

Attendre les conclusions du médecin légiste. Les premières constatations, c’était plutôt tendance suicide – affaire conclue – circulez — y a plus rien à voir — passez votre chemin.

Simple… Mais rien n’est jamais si simple. Attendre que le médecin dissèque.

Puis on rendra la copie au grand chef, le commissaire Touchart.

En dire le minimum aux journalistes dépêchés au commissariat par L’Objectif.

L’objectif…

L’objectif est de ne pas céder aux pressions des uns et des autres.

De ceux qui n’ont pas envie de fouiller trop loin, de ceux qui ne veulent pas faire de vagues, de ceux qui préfèrent le train-train des affaires courantes aux aventures de série noire – assassin qui court toujours.

5

Marianne s’assit sur un replat et contempla la vallée qui s’étirait jusqu’aux confins des Yvelines. Elle ferma les yeux, sentit la chaleur du soleil pénétrer sa chair. Le bruit du train Paris-Rouen se répercuta dans la colline, une abeille voleta près d’elle.

Elle laissa son esprit vagabonder de vallon en vallon. Le chant d’un coucou, dans le lointain, lui rappela une chanson d’enfance : « Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. »

Il émanait de la colline tout entière une odeur d’herbes sèches et de silex. Une joie profonde l’inonda.

— Ah, ça alors, mais qu’est-ce que tu fais là ?

Marianne sursauta. Pierrot était devant elle, surgi de nulle part. Elle aurait pu lui renvoyer la question, mais ne le fit pas. Pas envie d’engager de conversation. Pierrot s’en chargea à sa place.

— Ah oui, j’avais oublié que c’était ton jour de congé ! Moi, je suis passé voir Bruno, tu sais, mon pote qui a racheté la guinguette au père Gora. Il veut refaire le bout de jardin devant le portillon. J’ai repéré de petits genévriers qui pourraient faire bien, de chaque côté de l’entrée.

Effectivement, elle vit une bêche posée à ses pieds. Elle n’était pas sûre que ce soit autorisé par le conservatoire des espaces naturels de Normandie. Elle savait que déplanter les orchidées sauvages était totalement interdit, mais les genévriers… Pierrot restait là à la regarder avec le sourire en coin qu’il affectionnait.

Un sourire de maquignon, se dit-elle. Oh, il n’était pas désagréable, même plutôt sympathique, mais un rien, quelque chose l’empêchait d’être amie avec lui. Elle aurait plus facilement copiné avec sa femme si cette dernière n’avait été prise par son travail de bibliothécaire à Vernon et par leurs quatre enfants.

— Bon, il faut que j’y aille, j’ai des choses à préparer pour demain.

Elle se leva, fit un sourire à Pierrot et commença à descendre le sentier.

— Hé, attends, je t’accompagne, je m’occuperai des genévriers plus tard. Tu ne veux pas aller prendre une petite mousse avec moi chez Bruno ?

— Dis donc, il est un peu tôt, non ? Il faut vraiment que je retourne au restaurant, je t’assure. Ce sera pour une autre fois !

Elle le quitta au croisement des deux chemins, celui de la guinguette et celui qui rejoignait la rue Claude-Monet. Elle se promit d’aller se promener à l’arboretum de la Roche-Guyon la prochaine fois, loin de Giverny.

— Dis donc, tu as pensé à demander au maire les chaises de la salle des fêtes ? Tu crois qu’il va te les prêter ?

Albert tendit son verre à Pierrot qui lui servit un vin rouge en cubitainer qu’il voulait goûter avant le repas de la kermesse. Un marchand de vin du coin le sponsorisait avec l’espoir de trouver des amateurs et futurs clients parmi les Givernois et, pourquoi pas, parmi certains touristes.

— T’inquiète, Albert, je lui ai dit que j’allais les prendre vendredi, je ne lui ai pas donné le choix. De toute façon, je connais un des mecs qui travaille pour la commune et qui me filera les clefs de la salle. Dis-moi, Bernard, tu la trouves comment, cette piquette ?

Bernard et Albert s’arrêtaient très souvent chez Pierrot après leur journée de travail, et c’est de chez lui qu’ils décidaient ou pas de continuer leur soirée au restaurant de Marianne. Cette fois, ils s’attardaient, car il leur fallait régler les derniers préparatifs de la kermesse, la fête annuelle du village, qui ouvrait la saison touristique et qui avait lieu chaque année durant le week-end de l’Ascension. Pour venir en aide à l’école, elle mélangeait stands, dîner normand, c’est-à-dire pommes et crème fraîche à tous les plats, et bal musette animé par un groupe local. Le mois d’avril normand n’était pas réputé pour son beau temps garanti, et cela provoquait chaque fois, chez les organisateurs, des angoisses et questionnements d’ordre météorologique qui s’avéraient être une source de conflits et de longues soirées arrosées passées à débattre du lieu le plus adapté pour cette manifestation. Le pré Baudy pour le méchoui et bal du soir ? Place centrale, mais il faudrait très vite démonter et ranger les stands de la kermesse de l’école, la salle des fêtes du bout du village ou bien le terrain la jouxtant, un compromis entre fête champêtre, lieu de repli au cas où le temps se gâterait et WC à volonté ? Si c’était la salle des fêtes qui l’emportait, il faudrait sacrément l’arranger pour qu’elle perde ses allures de bâtiment social aussi chaleureux qu’une porte de prison un jour de Toussaint. Ils passèrent en revue tous les avantages et les inconvénients de telle et telle situation. Le père de Pierrot, « le père Vincent », comme tous le nommaient au village, était assis près de la cheminée que son fils avait allumée, car les soirées étaient encore fraîches.

Bernard fit une légère grimace, reposa son verre sur la table et déclara qu’il y avait mieux. Pierrot haussa les épaules :

— Pfff, tu sais, après trois, quatre verres, les gens ne font plus attention. Ils viennent pour s’amuser. Et puis, le caviste, il m’en a donné un autre. Mais celui-là, je le garde pour le festival et pour les artistes. Le pinard que vous buvez, il est bien assez bon pour les parents d’élèves et le staff de la mairie, n’est-ce pas, Mathilde ? Hein, qu’est-ce que tu en penses ?

Mathilde, sa femme, rentrait juste de sa journée de travail passée à la bibliothèque de Vernon. Elle paraissait lasse. Elle posa son sac, salua Albert et Bernard, demanda si Hugo, leur fils aîné, était bien parti pour son cours de judo, et si les filles faisaient leurs devoirs. Pierrot lui dit qu’apparemment, oui, il ne savait pas très bien, qu’il venait de rentrer, qu’après avoir terminé le chantier de peinture dans la maison des nouveaux venus du bout du village, il était passé voir Bruno pour l’aider à déplacer des meubles. Elle haussa les épaules et monta à l’étage.

— Et toi, l’père, qu’est-ce que tu en penses ?

Le père Vincent, qui était resté muet jusqu’à présent, leva son verre à hauteur de ses yeux, fit tourner le liquide qui prenait des teintes rouge sang à la lumière des flammes, et dit :

— Bah, tu vois, ça ne vaut pas le vin que l’on servait au restaurant. Je m’en souviens encore, pourtant j’étais jeunot…

— Oh, toujours tes mêmes histoires, tu radotes, le père !

— Oui, eh bien, si le grand-père avait été sérieux, mon père n’aurait jamais vendu le restaurant à ce Moillard pour rembourser ses dettes et…

— Arrête, papa ! On connaît cette histoire.

— Vous la connaissez, mais cela me fait du bien d’en parler.

Pierrot resservit une tournée générale, Mathilde était montée surveiller les devoirs de leurs filles, Amélie, Anne-Lise et jouer avec la petite dernière, Ariane, respectivement âgées de douze, dix et cinq ans.

Bernard racla sa chaise sur le carrelage, avala une gorgée et toussota avant de parler.

— Au fait, demain, j’irai demander confirmation à Marianne pour les tartes qu’elle nous a promises. C’est gentil de sa part.

Le père Vincent cracha dans le feu et se tourna vers le jardinier en criant presque un :

— Toi aussi, tu passes tes soirées chez cette… cette Parisienne, cette…

— Écoute, Vincent, elle nous a promis de nous fournir certains plats, les bénévoles ne sont pas nombreux, et…

— Pfff, elle peut bien faire cela, elle qui se goberge dans NOTRE restaurant.

Mathilde s’était figée dans l’escalier. Elle ferma les yeux et soupira. Ces histoires de famille, elle les avait écoutées des centaines de fois. Le vieux était le plus acharné, le plus obsessionnel. Il n’avait jamais accepté que son propre père vende le restaurant qui avait appartenu à leur famille depuis les années 20, la fameuse auberge du Lapin agile, connue dans toute la région, et même au-delà. La mauvaise gestion de l’arrière-grand-père de Pierrot, et surtout son goût prononcé pour le jeu et les femmes, avait contraint son fils à s’en séparer. Un certain monsieur Moillard, négociant en vin, ayant flairé bien avant tout le monde le potentiel de ce village, l’avait acheté. Il avait continué dans le même esprit et s’était tenu à la ligne directrice du restaurant, servir une cuisine française traditionnelle. Au début, sa clientèle était composée de locaux qui venaient y déjeuner en famille et de Parisiens qui possédaient des maisons de campagne dans les environs.

Quelques passionnés de l’impressionnisme s’égaraient le long de cette rue rectiligne à la recherche de la maison de Monet, pas encore restaurée par les fonds américains de la Versailles Foundation. Tous appréciaient cette cuisine authentique aux couleurs du terroir. Moillard soignait à la fois ces nouveaux touristes et les habitués de la région. Mais les temps changeaient doucement et, lorsque la maison du maître de l’impressionnisme ouvrit, il ne sut pas s’adapter aux goûts de la clientèle étrangère d’année en année plus nombreuse. L’époque n’était plus aux blanquettes de veau ni au lapin chasseur, trop chers, trop lourds, trop gras. Les visiteurs voulaient une cuisine allégée, simple et des prix raisonnables. D’autres restaurants ouvrirent, le musée américain devint celui des impressionnismes et les clients désertèrent la salle aux boiseries foncées et aux meubles Louis-Philippe. Il prit sa retraite un peu plus tôt que prévu en vendant l’auberge du Lapin agile à Marianne Dubois, qui s’empressa de le rebaptiser « restaurant de la Palette », Giverny oblige. Vincent Mercier n’avait plus jamais adressé la parole à son père après la vente de leur restaurant à ce Moillard, et cela, jusqu’à sa mort. Il ne lui avait jamais pardonné le fait de devoir aller trimer comme soudeur à la centrale thermique de Mantes-La-Jolie – Mantes-la-Crasseuse plutôt ! – au lieu d’ouvrir chaque matin les volets du restaurant du Lapin agile qui l’avait fait rêver toute son enfance. Il avait observé d’un œil suspicieux l’installation de cette Parisienne dans les lieux qui avaient abrité sa jeunesse. Lorsqu’il vit l’enseigne décrochée au profit d’une palette colorée, et Marianne afficher au menu un crumble de cabillaud et une blanquette végétarienne, la colère, qu’il avait réussi à contenir tant bien que mal durant les années Moillard, réapparut intacte, et s’installa durablement dans son esprit. Il sut par son fils que les boiseries de la grande salle de restaurant avaient été repeintes en blanc et que les meubles Louis-Philippe avaient été vendus aux enchères pour trois fois rien. Seul le vieux comptoir patiné par les ans, faisant office de bar, avait été conservé et trônait dans la salle du restaurant face à la porte d’entrée. C’est sur lui que Pierrot, chaque soir, s’accoudait avec ses copains du village pour boire une bière. Le père Vincent l’avait bien incité à racheter le meuble rescapé, mais Marianne avait décliné l’offre sans appel possible. Elle tenait à ce symbole d’une époque révolue, qui apportait un peu de nostalgie et de chaleur au décor plus contemporain qu’elle avait choisi dès son arrivée. Désormais, rien ne pouvait détourner le vieux Vincent du sujet de son ressentiment. Dénigrer l’établissement de Marianne, avec une régularité de métronome, était son sport préféré, le but des dernières années qu’il lui restait à vivre dans le village de ses ancêtres. Les soirs d’été, il s’asseyait sur un banc face à la maison de Monet. Aux touristes qui avaient le malheur de lui demander s’il pouvait leur recommander un bon restaurant à Giverny, le père Vincent se lâchait et donnait une telle description du restaurant de la Palette qu’il fallait être bien audacieux pour s’y aventurer.

— Bon, écoute, Pierrot, j’irai demain soir après le boulot rendre visite à Marianne et lui reparlerai des tartes qu’elle m’a promises, reprit Bernard sans un regard au père Vincent. Et puis, je demanderai des plantes à la Fondation Monet pour décorer les stands. Ils me doivent bien cela, avec tous les arrosages que je dois faire chaque week-end en plus de mon taf de la semaine. Tu parles, sous prétexte que je suis le seul des jardiniers à vivre à proximité du jardin… De toute façon, s’ils refusent, j’en taxerai quand même.

Il fit signe à Albert et tous deux sortirent de la maison. Pierrot s’apprêtait à les suivre lorsque sa femme l’appela d’une voix qui ne supportait aucune contestation.

— Bon, les gars, je vous laisse, on reparlera de tout cela plus tard.