19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Neuseeland, heute. Nach dem Verschwinden seiner Eltern lässt der junge Maori Taukiri seinen achtjährigen Bruder Ari zurück, flieht mit seinem Surfbrett und seiner Gitarre auf die Nordinsel, um dort dem Strudel aus Verzweiflung und Schuld zu entkommen, in den er hineingeboren wurde. Doch auē ertönt im Geräusch des Meeres, das er liebt und zugleich hasst, in der Musik, die er der Gitarre entlockt, die seinem Vater gehörte, in der Gewalt, die seine Familie verfolgt, bestimmt die Scham darüber, dass er seinen Bruder alleine gelassen hat. Aber sein Bruder Ari ist stärker, als es den Anschein hat, und er hat eine Freundin, und seine Freundin hat einen Hund, und diese drei zusammen sind vielleicht stark genug, um den Strudel aus Verzweiflung und Schuld umzukehren. Manawatus Prosa ist so wechselhaft wie der Ozean: fließend, poetisch, in wunderschönen Bildern, hoffnungsvoll und zärtlich, humorvoll, in intensiven Momenten roh und drängend, tief bewegend: ganz große Kunst von einer der stärksten Stimmen der neuseeländischen Gegenwartsliteratur, mehrfach preisgekrönt und eines der erfolgreichsten neuseeländischen Bücher aller Zeiten. auē 1. (Verb) weinen, klagen, seufzen, stöhnen, heulen 2. (Empfindungswort) Ausdruck des Erstaunens oder der Verzweiflung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

becky manawatu

AUĒ

roman

Aus dem neuseeländischen Englisch von Jana Grohnert

alfred kröner verlag

Becky Manawatu

Auē

Roman

Aus dem neuseeländischen Englischen übertragen von Jana Grohnert

1. Auflage, Stuttgart, Kröner 2025

isbn druck: 978-3-520-63001-8

isbn e-book: 978-3-520-63091-9

Originaltitel: AUĒ by Becky Manawatu

Text copyright © Becky Manawatu, 2019

Published by agreement with MĀKARO PRESS

The assistance of Creative New Zealand towards the translation of this book is gratefully acknowledged by the publisher.

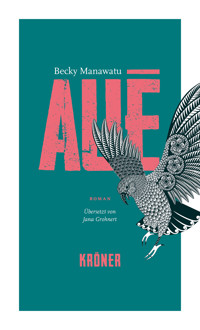

Umschlaggestaltung: Denis Krnjaić, unter Verwendung eines Kunstwerks (Kea) von Totaea Rendell, Papamoa Beach, New Zealand.

All rights reserved, including the right to reproduce cover artwork by Totaea Rendell or portions thereof in any form whatsoever.

For information, address the publisher.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2025 Alfred Kröner Verlag Stuttgart, Lenzhalde 20, 70192 Stuttgart, [email protected] Alle Rechte vorbehalten · E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt:

Für Mum und im Gedenken an Glen Bo Duggan

Inhaltsverzeichnis

Auē (Roman)

Glossar

Auē – Die Playlist in Buchreihenfolge

VOGEL

Ich bin ertrunken.

Mein Herz weitet sich, als wollte es fliegen, doch es hebt nicht ab. Und nun, wie das leise Rauschen der ausgebreiteten Flügel eines dahingleitenden Vogels, schwillt das, was ich getan habe, in der Stille an. Höher als das Meer, in dem wir ertrunken sind.

ĀRAMA

Taukiri und ich waren in Tom Aikens Pick-up hergefahren. Wir hatten ihn ausgeliehen, um all meine Sachen zu transportieren. Tom Aiken hatte geholfen, Onkel Stu nicht. Von nun an war das hier mein Zuhause.

Taukiri sagte das – »Du bist zu Hause, Kumpel« –, aber er wollte mich dabei nicht ansehen. Er schaute an mir vorbei, auf den Toaster, die tote Fliege auf dem Fensterbrett, die Türklinke. Er sagte irgendwas Dummes: »Es wird dir hier gefallen, es gibt Kühe.«

Du bist Waise, ich mach mich vom Acker, aber es gibt Kühe.

Er trug Kartons in mein neues Zimmer und tat, als habe er nicht bemerkt, dass ich kein Wort mehr gesagt hatte, seit er in Cheviot unser Haus zusammengepackt und mich hierher gefahren hatte. Nach Kaikōura. Zu Tante Kat. An einen Ort, wo wir manchmal zu Besuch gewesen, aber nie über Nacht geblieben waren. Er schob das Bett an die Wand, räumte das Spielzeug ins Regal und stellte ein paar Bücher rein, genau wie vorher. Nicht alle – einige ließ er im Karton, den er dann mit einem Grunzer hochhob und im Schrank verstaute.

»Pass für uns auf sie auf«, sagte er.

Ich antwortete nicht. Es kümmerte ihn nicht.

Taukiri sah sich um, als wäre er jetzt zufrieden. »Alles wie immer. Cool, was.«

Er sagte es nicht als Frage, also hielt ich den Mund.

»Ich komme zurück, so schnell ich kann, okay?« Aber etwas in seiner Stimme klang nicht nach ihm.

Ich folgte meinem Bruder nach draußen. Die anderen folgten ebenfalls. Tauk küsste mich aufs Haar, dann stieg er in sein Auto. Er sah aufs Lenkrad, auf die Straße vor sich, schloss sein Handy an, scrollte, tippte auf den Bildschirm. Musik dröhnte aus dem Auto. Snoop Dogg.

Tante Kat kam herüber und verschränkte die Arme. Tauk drehte den Song leiser, bevor Snoop das N-Wort sagte. Beth und Tom Aiken waren auch da. Tauk blickte Beth an und dann ihren Hund Lupo, als würde er mich in Wirklichkeit bei ihnen zurücklassen und nicht bei Tante Kat und Onkel Stu.

»Benimm dich«, sagte er.

»Die Straße. Die Küste, Taukiri«, sagte Tante Kat, immer noch mit verschränkten Armen. »Lass es einfach ruhig angehen.«

Ich hatte so lange kein Wort gesagt, weil ich Angst davor hatte, wie ich mich anhören würde. Ich hatte gehofft, dass es ihn aufhalten würde, mein Schweigen. Ihn ein wenig beunruhigen würde. Aber obwohl ich mich nicht einmal verabschiedete, fuhr er.

Beim Losfahren drehte er Snoop Dogg wieder voll auf, was ein bisschen wehtat.

Wir standen in der Auffahrt. Ich und Beth, Tante Kat und Tom Aiken. Lupo wedelte mit dem Schwanz, weil er dachte, es sei ein freudiger Anlass. Abschiede kannte er nicht. Immerhin hatte ich diesmal die Chance gehabt, es zu sagen. Ich konnte nur einfach nicht.

Onkel Stu war nicht mit uns draußen. Er saß im Wohnzimmer meines neuen Zuhauses vor dem Fernseher und trank Bier. Er habe einen langen Tag gehabt, sagte Tante Kat.

»Du und dein Bruder seht euch überhaupt nicht ähnlich«, meinte Beth, als Taukiris Auto in der Staubwolke verschwand, die es selbst aufgewirbelt hatte. Lupo war hinterhergelaufen und hatte nach den Reifen geschnappt, doch dann hatte er einen Schmetterling gesehen und sich entschieden, stattdessen ihm nachzujagen.

Taukiri und ich sahen uns wohl ähnlich. Wir sahen genau gleich aus. Aber ich sprach immer noch nicht, also konnte ich Beth auch nicht widersprechen.

»Obwohl ihr beide diese Augen habt«, fügte sie hinzu und betrachtete meine. »Aber deine sind traurig. Seine sind wütend.«

Tauks Auto war auf der Hauptstraße angekommen. Mit dem Surfbrett auf dem Dach sah es so aus, als würde er nur zum Strand fahren, um zu surfen, aber etwas in meinem Bauch sagte mir, dass es ein langer Ritt werden könnte.

»Er ist ein Idiot. Ohne ihn bist du besser dran«, sagte Tante Kat und stapfte zum Haus zurück.

Tom Aiken legte mir seine Hand auf die Schulter. »Er kommt zurück. Ehe du dich versiehst.«

Ich hoffte, er würde kommen und mich von diesem Scheißhaus wegholen. Ich hatte das Wort scheiß noch nie benutzt, aber meine Mum und mein Dad waren tot und mein Bruder war gerade mit seiner Gitarre, seinem Surfbrett und Snoop Dogg auf den Ohren davongefahren, also war niemand hier, den es gekümmert hätte, ob ich Scheißhaus sagte oder sogar das F-Wort benutzte. Es war komisch. Ich fand nicht, dass es sich gut anfühlte. Ich hatte Taukiri schon Schimpfwörter benutzen hören, aber nicht vor mir oder Mum und Dad. Nur, wenn er mit seinen Kumpels rumhing und dachte, dass keiner von uns da war und ihn hören konnte. Es ist schon lustig, wie viel man lernen kann, indem man Dinge hört, die man eigentlich nicht hören sollte. Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder einer war, der Probleme machte, aber ich hatte gehört, wie Nanny das über ihn sagte. Mit Sicherheit war er das.

Als Taukiri weg war, gingen wir in den Busch zum Spielen. Während Beth auf einem Ast schaukelte, buddelte ich ein Loch in die Erde.

»Ich wette, du traust dich nicht, einen Wurm zu essen«, sagte ich.

Erstaunlicherweise klang meine Stimme völlig normal.

Ich schnipste den Dreck von einem Wurm, den ich gefunden hatte, und warf ihn ihr zu.

Sie fing ihn mit einer Hand auf. »Wetten«, sagte Beth und steckte ihn sich in den Mund, ließ ihn sogar ein Stück heraushängen. Er krümmte sich, aber Beth störte das nicht. Sie saugte ihn so langsam ein, dass es mir fast hochkam. Ich sagte ihr, sie solle aufhören, also spuckte sie ihn aus. Ein Vogel stieß von den Bäumen herab und schnappte ihn sich.

»Fauler Vogel«, bemerkte Beth. »Der Wurm war schon ausgebuddelt.«

Ich beschloss, für mich selbst eine Regel aufzustellen: Wenn ich ein Schimpfwort sagte, musste ich einen Wurm essen – so wie Beth.

Wir gingen zum Sumpf. Lupo fing an zu bellen und Beth sagte ihm, er solle die Klappe halten. Als er aufhörte, hörten wir ein Geräusch. Ein Gerangel, dann ein Schrei, als würde etwas verletzt.

Beth deutete auf die Flachsstauden. »Ist diese Weka-Mutter gerade dabei, ihrem Küken eine Lektion zu erteilen?«

Es waren zwei Wekas, die damit beschäftigt waren, etwas Schreckliches zu tun.

»Das machen Weka-Mamas aber sonst nicht, oder?«

Beth zuckte mit den Schultern. »Lass uns nachsehen.«

Wir gingen näher ran. Die seltsamen Schreie wurden lauter. Die Wekas zerrten mit ihren Schnäbeln an dem Ding, das das Geräusch machte.

»Die Mistviecher haben ein Baby-Kaninchen«, sagte Beth.

Am schlammigen Rand des Sumpfes lag ein Baby-Kaninchen, dem die Haut in Fetzen herunterhing, und mit Beinen, die in Richtungen standen, wie sie nicht sollten, und sein winziger Unterkiefer war weggerissen. Es schrie wie ein Baby. Die Wekas hackten weiter mit ihren Schnäbeln auf es ein, mit nach hinten gebogenen Flügeln, wie Möwen auf einen angeschwemmten Fisch oder Pommes.

»Hey!«, rief Beth und rannte auf sie zu. Die Wekas wichen zurück, aber nur ein kleines Stück. Das Baby-Kaninchen versuchte zu hüpfen, aber es bewegte sich, als ob es nur aus den Eingeweiden bestünde, die aus seinem Bauch quollen. Es fiel mit dem Gesicht nach unten in den Sumpf, und wir sahen zu, wie es versuchte Luft zu kriegen, indem es seine Nase aus dem schlammigen Wasser hob, als wäre es die schwerste Nase, die ein Tier je besessen hatte.

Beth rannte zu ihm hin. Sie zog ihren Pulli aus und schaufelte das schlammige, blutüberströmte kleine Tier hinein. Das Schreien verstummte.

»Sssch, ganz ruhig, ich hab dich … Diese Mistviecher, fressen dich bei lebendigem Leib!« Beth drehte sich zu den Vögeln um, die sie beobachteten und grunzten wie geflügelte Löwen. »Verzieht euch!«

»Was sollen wir tun?«, fragte ich.

Beth öffnete ihren Pulli und wir guckten rein auf das Kaninchen. Sein Rücken sah aus wie Fleischwurst, die Hälfte seines Gesichts fehlte und die winzigen Vorderzähne waren alles, was noch von seinem Maul übrig war. Seine Beine waren unter es gerutscht, als beständen sie nur noch aus Fell. Nur weiches Fell und knochenloses Fleisch. Es sah aus wie ein Spielzeug, ein ekliges Halloween-Spielzeug.

Beth öffnete ihren Pulli noch ein bisschen weiter; aus dem Bauch des Kaninchens ragte seitlich ein kleines Stück einer Art gelber Blase heraus und ein fransiges Ding mit Zacken aus Haut.

Ich musste spucken.

»Was ist denn mit dir los?«, sagte Beth. »Wir müssen ihm helfen.«

Ich wischte mir den Mund ab. »Wir könnten es mit nach Hause nehmen und Verbandszeug holen, Pflaster.«

Ich schluckte noch mehr Erbrochenes hinunter.

»Nein«, sagte Beth. »Wir müssen ihm helfen, zu sterben. Wahrscheinlich wünscht es sich, es wäre nie auf die Welt gekommen.«

»Kaninchen können sich nichts wünschen.«

»Was weißt du denn schon, Stadtpflanze?«

Eigentlich war Cheviot total Land, aber ich ging nicht weiter darauf ein.

»Wenn es in der Lage ist, sich etwas zu wünschen, dann nimm es mit nach Hause, verbinde es, kleb Pflaster auf seine Wunden.«

»Bis dahin ist es tot. Geh und hol mir einen Stein.«

Lupo lief mir nach, schnüffelte herum und wedelte die ganze Zeit mit dem Schwanz. Ich fand einen großen Stein, und als ich damit zurückkam, legte Beth das Baby auf eine große Wurzel unter einem Baum.

»Gib her.«

Ich gab ihr den Stein.

»Guck nicht hin, wenn du nicht willst«, sagte sie. »Bereit?«, fragte sie das Kaninchen, das nicht antwortete.

Sie hob den Stein und ich schaute nicht weg. Ich wünschte, ich hätte es getan. Lupo bellte und Beth zuckte. Der Stein landete mit voller Wucht auf den Hinterläufen des Kaninchens, und es schrie wie vorher, nur noch schriller.

Die Wekas fingen wieder an zu grunzen.

Beth weinte. »Ich hab nicht richtig getroffen.«

Lupo bellte. Ich trat ihm in den Bauch, damit er aufhörte. Er winselte.

Beth nahm wieder den Stein in die Hand, der mit Blut und braungelbem Schleim verschmiert war. Die Augen des Baby-Kaninchens verrieten, dass es bereit war. Beth schlug erneut mit dem Stein zu. Diesmal genau auf den Kopf. Sie setzte sich auf den Boden und betrachtete ihre Hände. Auf einer ihrer Handflächen waren ein paar kleine Blutspritzer. Ich setzte mich neben sie.

»Bist du okay?«

Sie antwortete nicht, dann stand sie auf. »Wag es ja nie wieder, meinen Hund zu treten, Stadtpflanze!«

»Tut mir leid, ich …«

»Was? Du wolltest helfen? Nicht nötig.« Sie wischte sich mit der Hand über die nassen Augen. »Wir sind hier auf einer Farm. Und das war nur ein olles Kaninchen.«

Sie bückte sich und rollte den Stein zur Seite. Ich starrte auf das zerquetschte Fleisch und die Eingeweide und das Fell.

»Jetzt könnt ihr Mistviecher das blöde Ding haben«, sagte Beth im Weggehen. Die Wekas rissen Stücke vom Kaninchen ab und flüchteten damit ins Gebüsch.

Beth stürmte davon, auf ihr Haus zu, Lupo im Schlepptau. Ich lief auch hinterher, aber das wollte sie nicht, denn sie drehte sich zu mir um und streckte mir die Zunge raus. Ich folgte ihr bis zur Scheune und ging dann über die Weide zu meinem Haus.

Nach Hause, wie Taukiri gesagt hatte.

Ich ging direkt ins Bad, um mir die Hände zu waschen. Ich schaute in den Badezimmerschrank und fand eine Packung Pflaster. Ich klebte mir eines um den Daumen, was sich gut anfühlte. Also klebte ich mir auch eins aufs Knie. Dann klebte ich mir eins auf die Stirn und noch eins auf das andere Knie und eins auf das Handgelenk. Ich wickelte eins um meinen anderen Daumen, klebte mir eins in den Nacken, eins auf die Brust und eins auf die Wange, und ich klebte mir eins über den Bauchnabel, und erst als keine Pflaster mehr übrig waren, hörte ich auf, nach Stellen zu suchen, an denen ich wund war.

Beim Abendessen grunzte Onkel Stu wie ein Weka, während er die Knochen der Schweinerippchen abknabberte, die Tante Kat gemacht hatte. Als er fertig war, schob er seinen Stuhl mit einem lauten Quietschen zurück und küsste Tante Kat mit seinem fettigen Mund auf den Kopf. Er hatte keine Notiz davon genommen, dass ich heute zum ersten Mal mit ihnen zu Abend aß, und niemand verlor ein Wort über die Pflaster, die nicht von meiner Kleidung verdeckt wurden. Aber das Schlimmste war, dass Onkel Stu Messer und Gabel gegen den Tellerrand lehnte, als hätte er noch nicht fertig gegessen, und verschwand.

Mein Dad hat sein Besteck immer nebeneinander auf den Teller gelegt und ihn dann in die Küche getragen. Und wenn er Mum mit fettigem Mund geküsst hätte, hätte er einen Witz daraus gemacht und Mum hätte gelacht. Tante Kat hatte die Augen geschlossen und ihre Lippen zu einem Strich zusammengepresst.

Nachdem wir gegessen hatten, ging ich ins Bad, um mir die Zähne zu putzen, aber ich konnte meine Zahnbürste nicht finden. Wir hatten sie in unserem Badezimmer vergessen. Dem in unserem Haus. Taukiri hatte gepackt, also war es in Wirklichkeit seine Schuld, dass ich keine Zahnbürste hatte.

Auf meinem Bett lag ein Kuscheltier. Es sah aus wie ein Baby-Kaninchen, bevor es in Stücke gerissen und von einem Stein zerquetscht wird. Ich warf es auf den Boden, kletterte ins Bett und versuchte, es nicht anzusehen.

Tante Kat kam, um mir gute Nacht zu sagen.

»Ich habe mir nicht die Zähne geputzt«, sagte ich mit weit auseinandergezogenen Lippen, um es ihr zu zeigen. »Tauk hat meine Zahnbürste nicht eingepackt.«

»Wir besorgen dir morgen eine.« Ihr Blick fiel auf das Stofftier, das am Boden lag. »Du magst wohl keine Kuscheltiere, was?«

»Nicht wirklich.«

»Ich werde versuchen, nicht zu vergessen, dass du kein kleiner Junge mehr bist. Entschuldige.«

Ich hatte ein seltsames Gefühl, wie wenn man in einer vollen Badewanne sitzt und den Stöpsel zieht, aber nicht aus der Wanne steigt, sondern einfach sitzen bleibt und immer schwerer und schwerer wird, bis auch das letzte bisschen Wasser mit einem lauten Schlürfen den Abfluss runterläuft.

Tante Kat tätschelte mir den Kopf. »Ich nehme an, du bist auch zu groß für Gutenachtküsse?«

Ich sagte: »Mhm-hm«, auch wenn ich es nicht war.

Sie knipste mein Licht aus und ging in den Flur. Sie legte die Hand auf den Lichtschalter im Flur. Ich biss mir auf die Lippe.

»Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich es anlasse«, sagte sie. »So findet Onkel Stu morgens leichter den Weg nach unten.«

»Ist gut«, sagte ich, »wenn es so einfacher ist.«

Sie ging, doch ich glaubte nicht, dass ich einschlafen könnte, weil ich noch Fleisch zwischen den Zähnen hatte.

Wir sind an einem Strand. Beth hält das Baby-Kaninchen auf dem Arm. Alles an ihm ist noch heil und ganz. Der Strand ist derselbe, an dem Taukiri gefunden wurde: Bones Bay, ein geheimer Ort. Bisher kannten ihn nur wir drei. Koro kennt ihn und er ist in meinem Traum. Ich freue mich, ihn zu sehen. In meinem Traum ist auch an ihm noch alles heil und ganz.

Wir sitzen um ein Lagerfeuer. Beth bringt Taukiri und mich die ganze Zeit zum Lachen und ich fühle mich glücklich. Dann sehen wir, wie sich etwas im Wasser bewegt. Es schwimmt auf uns zu. Es fühlt sich an, als würde gleich etwas Schreckliches passieren, und ich habe Angst. Beth und ich kuscheln uns an Taukiri. Das Kaninchen auch. Bei Taukiri fühlen wir uns alle sicher. Zwei Gestalten kommen aus dem Wasser auf uns zu. Bald sehen wir, dass es Mum und Dad sind. Sie kommen den Strand hochgelaufen. Sie setzen sich ans Feuer. Wir verhalten uns alle ganz ruhig und bewegen uns nicht, wie Steine. Taukiri hat immer noch die Arme um uns gelegt; ich spüre, wie seine Finger sich tief in meinen Arm graben. Ich frage Mum und Dad, wo sie waren. Sie wissen es nicht.

Wir schweigen wieder, aber das Tosen des Meeres ist ohrenbetäubend, und Mum und Dad zittern und ihre Haut ist fast blau. Sie sehen aus wie sie. Lebendig. Nur kalt. Mum setzt sich neben Koro und legt ihre Hand auf sein Bein.

Nanny kommt. Sie trägt ihre Lieblingsohrringe, die mit den Perlen. Sie geht zu Taukiri. Sie werfen einander finstere Blicke zu. Tauk wirft ihr einen Pūkana zu: reißt die Augen auf und streckt die Zunge raus, und ich denke, dass sie ihm gleich eine runterhauen wird. Aber sie sagt nur: »Das hast du vergessen«, und lässt seinen Knochenanhänger vor sich hin- und herbaumeln. Wir haben beide denselben. Das ist unser Ding – die Knochenschnitzer-Krieger.

»Das war Absicht«, sagt er.

Ich blicke auf meine hinunter, aber sie hängt nicht mehr an der Schnur um meinen Hals.

Stattdessen hängt dort eine Zahnbürste.

Ich wachte auf. Versuchte, in meinen Traum zurückzukehren, um Taukiri anzuschreien, weil er gesagt hatte, dass er seinen Knochenanhänger mit Absicht zurückgelassen habe. Aber ich blieb einfach da, in meinem neuen Zimmer, die Augen fest zusammengekniffen, ein pelziges Gefühl auf den Zähnen. Draußen tobte ein Sturm und Regen prasselte auf unser Blechdach, und das Einzige, was mir an dem ganzen Lärm gefiel, den der Sturm machte, war, dass er diese ganzen fiesen Vögel zum Schweigen brachte.

Als sie wieder mit mir sprach, machte Beths Anwesenheit den Ort ein bisschen weniger S.C.H.E.I.S.S.-Haus-mäßig und ich wurde langsam richtig gut im Buchstabieren von Schimpfwörtern. Eine Woche nach der Sache mit dem Baby-Kaninchen und der Sache mit Beths-Hund-in-den-Bauch-Treten tauchte sie bei mir auf, als ich gerade draußen war und mir aus einem Stock eine Pistole bastelte, und sagte: »Es ist ziemlich cool, wie nah wir aneinander wohnen, oder?«

Ich hatte schon dreimal versucht, die Schritte von meiner Haustür bis zu ihrer zu zählen, aber war jedes Mal von einem Pūkeko oder einem Weka abgelenkt worden. Und wenn nicht einer dieser Vögel herumstolzierte, als gehörten ihm Haus und Hof, kam eine Kuh, um mich abzulenken, oder ich glaubte, etwas schimmern zu sehen, wie eine Perle, und musste aufhören und nachsehen, was es war. Aufheben. Wieder fallen lassen. Und schon wusste ich nicht mehr, wo ich stehengeblieben war. Ich wusste nicht, ob ich Beth zustimmen sollte, dass wir nah aneinander wohnten. Ich dachte, wenn wir wirklich nah aneinander wohnen würden, würde ich nicht so schnell vergessen, bei welchem Schritt ich gerade war.

Beth erzählte mir, dass ihre Mutter auch gestorben war, also hatten wir das gemeinsam. Aber sie hatte Glück, denn sie hatte noch ihren Vater. Wir wollten fragen, ob wir Bruder und Schwester sein könnten, was mich weniger traurig machte, dass mein echter Bruder mich hier zurückgelassen hatte.

Meine Tante meinte, dass Taukiri wahrscheinlich nie zurückkäme. Sie sagte, dass er vermutlich seine Junkie-Mutter suchen gegangen sei, so dass sie ihr Leben gemeinsam wegwerfen könnten. Ich erinnerte sie daran, dass unsere Mutter tot war und dass sie kein Junkie gewesen war, was immer das sein sollte. Sie antwortete nicht. Ich konnte nicht glauben, dass sie so dumm sein konnte, den Tod ihrer eigenen Schwester zu vergessen. Wir waren alle auf ihrem Tangi gewesen. Ich hatte zugesehen, wie meine Tante versucht hatte, nicht loszuweinen, als Taukiri auf seiner Gitarre für alle »Tai Aroha« spielte, Mums Lieblingslied – nicht nur, weil ihr Name darin vorkam.

Ich würde Beths Bruder werden und dann, wenn wir alt genug waren, würden wir von Bruder und Schwester zu Mann und Frau umwechseln und nach Auckland ziehen und uns einen Smart kaufen. Beth meinte, ein Smart wäre das Beste, weil Parken in Auckland echt K.A.C.K.E. sein sollte. Die absolute V.E.R.A.R.S.C.H.E. Beth benutzte oft Schimpfwörter. Ein Glück, dass sie für sich nicht die Regel aufgestellt hatte, jedes Mal einen Wurm zu essen, sonst hätte sie sich wahrscheinlich selbst in einen Vogel verwandelt.

Beth meinte, wir bräuchten nur einen Smart, weil wir keine Kinder bekommen würden. Sie sagte, obwohl wir Mann und Frau sein würden, wolle sie das nicht tun, was Männer und Frauen täten, um Kinder zu bekommen. Und sie hatte recht. Es war widerlich. Lupo würde perfekt in den Smart reinpassen.

Ich mochte Lupo, auch wenn ich ihn getreten hatte. Er war definitiv ein Dummian, aber wirklich lustig, vor allem, wenn er irgendwelchen Dingen hinterherjagte. Meistens war das, was er jagte, schlauer als er und trickste ihn aus.

Das Beste an Beth war, dass sie eine Quasselstrippe war. Tante Kat und Onkel Stu sagten nicht viel Lustiges, nur »tu dies« oder »tu das«. Manchmal fragte Tante Kat: »Alles klar bei dir, Junge?« Es war schön, wenn sie fragte, aber ich hatte das Gefühl, dass es ihr am liebsten war, wenn ich einfach ja sagte, und so tat ich es, selbst wenn es gelogen war. Ich fühlte mich auch nicht wohl dabei, zu lügen, oder zumindest nicht dabei, dass es niemand merkte. Mum hätte es sofort gemerkt. Mich sofort unterbrochen. Ich würde auch jedes Mal einen Wurm essen, wenn ich log, so wie bei meiner Regel mit den Schimpfwörtern.

Um zu helfen.

Um mir dabei zu helfen, ein gutes Waisenkind zu sein.

Wir bekamen zusammen Hausunterricht. Beth hätte schon letztes Jahr eingeschult werden sollen, aber ihr Vater hatte es vergessen oder so. Oder vielleicht hatte sie es versucht, aber sie wurde zu oft nach Hause geschickt, weil sie sich nicht hatte benehmen können, also hatte Tom Aiken entschieden, sie könne auch zuhause lernen. Sowas in der Art.

Beth erzählte immer wieder andere Geschichten. Wirklich total andere.

Meine Tante bot ihr an, mit mir zusammen zu lernen. Die Schule war eine halbe Ewigkeit entfernt, und die Schritte bis dorthin zu zählen, wäre wirklich unmöglich gewesen. Tante Kat sagte, sie habe nicht damit gerechnet, hier draußen in der Pampa ein Kind großzuziehen. Wir sollten dankbar sein, meinte sie.

Mir wurde ganz schwummrig, wenn ich mich hinsetzen und genau die gleichen Dinge lernen musste wie vorher, wo ich doch das Gefühl hatte, das ganze Zeug gar nicht mehr zu brauchen. Es regte mich auf, dass es die meiste Zeit so war, als ob sich überhaupt nichts geändert hätte.

Es hatte mir gefallen, dass wir an meiner alten Schule Māori gelernt hatten. Ich war einer der Besten in der Klasse gewesen, weil Mum mir und Taukiri schon das Zählen beigebracht hatte. Sie hatte uns auch die Farben und ein paar Lieder beigebracht, und jeden Abend sprachen wir ein Karakia.

Auch Nanny hatte manchmal was gesagt.

Wenn ich zu Besuch kam, kam sie an die Tür und sagte: »Haere mai, haere mai, Ārama.« Und wenn ich etwas Cooles mitgebracht hatte, zum Beispiel ein Bild von einem Taniwha, das ich in der Schule gezeichnet hatte, klatschte sie in die Hände und sagte: »Tino pai rawa, mein Moko!« Manchmal brachte Tauk sie dazu zu grummeln und den Kopf zu schütteln und zu sagen: »Whakamā, whakamā.« Und ständig fragte sie mich: »Kei te pēhea koe?«, wirklich ständig. Und es war ihr egal, dass ich jedes Mal die gleiche Antwort gab: »Kei te pai ahau, Nanny« – auch wenn es gar nicht stimmte.

Taukiri hatte mir mal erklärt, es sei ok, dass ich nichts anderes sagen könne, denn das sei sowieso alles, was die Leute hören wollten. Und jetzt wusste ich, dass er recht hatte.

Tante Kat sagte, sie würde uns kein Māori beibringen.

»Wie denn auch? Was weiß ich denn schon noch? Wann benutze ich es denn?«

»Du hast dunkle Haut«, sagte Beth.

»Und?«

»Mum konnte ein bisschen. Nanny und Koro können richtig viel«, sagte ich.

»Die leben doch im Märchen«, sagte Tante Kat.

Beth setzte sich auf. »Das wär cool.«

»Cool?«, fragte Tante Kat. »Bei den ganzen Wölfen und bösen Stiefmüttern und Zwickmühlen?«

»Was ist eine Zwickmühle?«, fragte Beth.

»Die Wahl zwischen zwei Dingen, bei denen am Ende derselbe Scheiß rauskommt.«

»Dann entscheid’ dich nicht. Mach einfach gar nichts.«

»Das ist auch eine Wahl.« Darauf sagte Tante Kat eine Weile nichts. »Vielleicht bringt Nanny, wenn sie nicht mehr so beschäftigt ist, euch ein bisschen Māori bei. Ich hab meins vergessen.«

In unseren Unterrichtsstunden lernte Beth, viel mehr zu schreiben als nur ihren eigenen Namen und Wörter wie Kuh, Katze oder P.I.S.S.E. und S.C.H.E.I.S.S.E.

Meine Tante konnte nicht verstehen, wie Beth so viel zu sagen haben konnte über die Dinge, obwohl sie nie zur Schule gegangen war. Beth sagte, dass ihre eigene Tante sie manchmal aus Auckland anrufe und ihr von ihrem Leben in der Stadt erzähle, und daher wisse sie so viel. Tante Kat sagte, das sei Schwachsinn und der Grund dafür, dass sie so viel zu sagen habe, sei, dass sie zu viel fernsehe. Da war Beth beleidigt und sagte für den Rest der Stunde kein Wort mehr. Aber am nächsten Tag kam sie freudestrahlend wieder und tat, als sei überhaupt nichts gewesen.

Später, als Tante Kat sich einen Kaffee machte, flüsterte Beth: »Ich bin immer noch sauer auf sie, aber ich will wirklich schreiben lernen, damit ich einen fetten Bürojob bei meiner Tante in der Großstadt bekomme. Dann können wir uns unseren Smart und das Apartment kaufen.«

Ich wusste, was ein Apartment ist, aber Beth dachte oft, dass sie mir alles erklären müsste. Sie sagte, ein Apartment bestehe aus Häusern, die wie Kisten übereinandergestapelt würden, bis sie ein großes, hohes Gebäude ergäben. In einem Apartment könne man sich nie einsam fühlen, und wenn einem mal was ausgehe, könne man einfach seine Nachbarn fragen. Was schon cool klang. Aber als ich genauer darüber nachdachte, wurde mir klar, dass es in der untersten Kiste oder auch irgendwo in der Mitte ziemlich B.E.S.C.H.I.S.S.E.N. sein musste, weil dann immer noch eine weitere Kiste, und noch eine weitere, und all die Sachen und all die Leute darin, zwischen einem selbst und dem Himmel wären.

Ich fand es schön, nur unser Blechdach zwischen uns und dem Himmel zu haben. Manchmal war es nachts unheimlich, einen Sturm zu hören, aber ich fand, es war besser, ihn hören zu können. Zu wissen, dass er da war.

Mehr Nachbarn wären aber schon cool. Wir hatten nur Tom Aiken und Beth. Bevor ich hergezogen war, hatten wir in Cheviot gewohnt, und ich konnte zur Schule laufen, oder zu meinem Freund, wenn ich wollte. Sogar zum Four Square Mini-Markt, um mir Süßigkeiten zu holen. Alles war nah genug, um hinzulaufen. Und immer konnte ich noch unser Haus sehen, wenn ich mich umdrehte. In unserer Straße wohnten auch noch ein paar andere Kinder. Manchmal fragte ich mich, ob sie mich vermissten. Manchmal fragte ich mich, ob sie vor unserer alten Haustür stehen blieben und hofften, dass ich herausgerannt käme.

Nachts vermisste ich Taukiris Zimmer mehr als mein eigenes. Manchmal denke ich, dass ich es sogar mehr vermisste als Taukiri selbst. Auf jeden Fall vermisste ich es mehr als Nanny – und das war schon ganz schön viel. Ich wollte mich wieder so fühlen, wie es sich angefühlt hatte, in seinem Zimmer zu sein.

Die Nächte waren am schwersten für mich. Ohne Mum und Dad. Ohne Taukiri am Ende des Flurs. Tante Kat las mir vor, aber das war nicht dasselbe. Es war, wie Zucker zu essen, wenn man eigentlich Süßigkeiten will. Ich vergleiche es damit, weil, als ich Tante Kat fragte, ob wir fahren könnten, um eine Tüte Süßigkeiten zu kaufen, sie lachte und sagte: »Keine Chance«. Sie meinte, wenn ich so dringend was Süßes bräuchte, sollte ich ein bisschen Zucker essen. Also tat ich es. Ich setzte mich mit einer Tüte Pams-Zucker auf den Küchenboden und schaufelte mir einen Löffel nach dem anderen in den Mund. Danach lag ich für den Rest des Tages mit Bauch- und Kopfschmerzen auf der Couch. Und es hatte nicht mal gut geschmeckt.

Nanny hatte bei sich zu Hause ein Glas mit Süßigkeiten. Manchmal hatte sie auch Tüten mit Eskimos oder Pineapple Lumps. Es war komisch, dass ich sie nicht mehr gesehen hatte, seit ich bei Tante Kat und Onkel Stu wohnte. Als ich noch mein richtiges Leben gehabt hatte – nicht dieses hier, das sich anfühlte wie etwas, aus dem ich eines Tages aufwachen würde –, hatte ich meine Nanny mindestens einmal in der Woche gesehen. Sie kam ständig zum Abendessen und immer brachte sie mir etwas mit. Ich könnte sie jederzeit anrufen, Tag und Nacht, egal warum, hatte sie gesagt. Seit ich hier bin, habe ich sie bestimmt schon hundertmal angerufen, um ihr zu sagen, dass sie Taukiri dazu bringen muss zurückzukommen. Aber sie geht nicht ran.

An dem Tag, an dem er weggegangen ist, habe ich Taukiri dreimal auf dem Handy angerufen. Am nächsten Tag habe ich dreimal angerufen, und seither habe ich mindestens jeden Tag dreimal angerufen. Es hat nur zweimal geklingelt. Jetzt ist sofort die Mailbox dran. »Yo, hier ist Taukiri. Ich hör meine Mailbox nicht ab, also schick mir ’ne Nachricht.«

Tante Kat erzählte ich nicht, dass ich Taukiri anrief. Wenn sie mich mit dem Telefon in der Hand sah, seufzte sie nur. »Nanny ist beschäftigt, Ari. Hör auf, sie anzurufen. Sie wird dich zurückrufen, sobald sie kann.«

Meine Mutter hatte immer gesagt, dass alles im Dreierpack komme. Einmal war ich in einer Woche dreimal vom Fahrrad gefallen. »Die Dinge kommen immer im Dreierpack, pass besser auf«, hatte sie gesagt. Aber das war nach dem zweiten Mal, also war ich mir nie sicher, ob ich beim dritten Mal wegen der Regel gestürzt war oder nur, weil ich das dritte Mal einfach hinter mich bringen wollte.

Mum gab mir einen Kuss und klebte Pflaster auf die fünf Stellen, an denen ich blutete, und ich klebte mir selbst noch eins auf einen blauen Fleck.

Ich dachte an Taukiri, weit weg von hier, wie er in seinem Auto herumfuhr, wann immer er wollte, die Musik bis zum Anschlag aufgedreht. Es war schon ganz schön lange her, dass er losgefahren war, also musste er längst sicher dort angekommen sein, wo immer er hinwollte. Aber ich konnte nicht anders, als immer wieder alles durchzugehen, was passiert war, um herauszufinden, wo die Dreierregel schon erfüllt war und wo nicht.

Mum war tot. Dad war tot. Hieß das, dass noch jemand anderes sterben musste? Oder konnte dieses Kaninchen als Drittes durchgehen?

Heute habe ich nachgezählt: In der Hunderter-Schachtel Pflaster, die ich gefunden habe, sind noch vierundsiebzig übrig, und ich habe Tante Kat gesagt, dass wir immer mehr als eine Schachtel im Haus haben sollten. Schließlich lebten wir in der Pampa. Es wirkte, als hätte sie mich nicht gehört, also habe ich heimlich in ihre Handtasche gegriffen und »Pflaster, viele« auf ihre Einkaufsliste geschrieben.

TAUKIRI

Ich bin raus, weg, tschüssikowski. Spar dir die Tränchen, Ari.

Mit hochgekurbelten Fenstern fuhr ich die Auffahrt zu Tante Kats Farm hinunter. Erst zu Snoop Dogg, dann brachte »Eat the Meek« von NOFX das ganze Auto zum Vibrieren und dröhnte mir die Ohren zu, nur für den Fall, dass Ari mir nachrufen sollte, ich solle anhalten. Und ich schaute nicht in den Rückspiegel. Der Hund bellte und jagte mir die Einfahrt hinunter hinterher.

Ari würde sich super mit Beth verstehen, und auch wenn Onkel Stu ein echter Arsch war, wäre ja immer noch Tom da. Ohne mich war mein Bruder besser dran. Es gab da etwas, von dem er keine Ahnung hatte. Er wusste nicht, dass ich Probleme anzog wie ein Magnet, und dass den Menschen, die ich liebte, schreckliche Dinge passierten.

Ich fuhr weiter mit hochgekurbelten Fenstern, um den Geruch des Meeres draußenzuhalten.

Ich war froh, dass ich nach Norden unterwegs war und nicht nach Süden. Froh, nicht an Ōaro oder Claverley vorbeizumüssen. Froh, zuerst Richtung Inland zu fahren. Fragte mich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Dann fing »Whakahonohono Mai« von 1814 an. Ich drehte voll auf. Es war viel zu leicht, einfach so zu verschwinden.

Laute Musik. Fenster hoch. Total leicht. Diese Stadt, dieses beschissene Meer, total leicht, das alles hinter sich zu lassen. Das mit Ari war schwieriger, aber was vorbei war, war vorbei.

Meine Hände am Lenkrad zitterten. Ich hatte Angst, ich würde aus Versehen loslassen. Mein Herz schlug schneller, als die Straße zum Meer hin abfiel, als mir ein Auto entgegenkam, als mir einfiel, dass ich in einer schweren, schweren Maschine saß und dass schwere, schwere Maschinen untergehen konnten wie Steine.

Wenn ein Lied mit einem miesen Beat kam, drückte ich auf »Weiter«.

Mum und Dad waren mit uns gerne in den Süden gefahren, nach Ōaro, zu den Haumuri Bluffs, und dann weiter, bis sich das Land in Claverley wieder zum Meer hin öffnete – und auch wenn wir Bones Bay von der Straße aus nicht sehen konnten, wussten Ari und ich immer, dass sie da war. Wir stupsten uns gegenseitig an. Griffen nach unseren Knochenanhängern. Robben sprangen von den Felsen hinunter ins Wasser und Ari zeigte mit dem Finger auf sie und ich schaute hin, aber verpasste sie immer. Tat, als hätte ich sie auch gesehen. Und wenn man so weit aufs Meer hinausschaute, wie man konnte, glaubte man an die Taniwha zu glauben, und daran, dass es durchaus sein konnte, dass unsere Tīpuna den Sternen gefolgt waren, um den Weg hierher zu finden.

Kaikōura war immer schon eine tickende Zeitbombe gewesen. Unberechenbar, exponiert. Deshalb stockte einem dort der Atem, deshalb nahm man den Blick von der Straße. Deshalb lockerte sich der Griff ums Lenkrad, ohne dass man es merkte.

Aris Finger, die mit dem Knochenanhänger spielten, wie sein Kinn gezittert hatte. Was hast du vor, Tauk? Was hast du vor? Es überwältigte mich, ertränkte mich in einem limonengrünen Meer. Bei Tante Kat war er besser aufgehoben.

Früher bekam ich beim Surfen den Kopf frei. Wie sich herausstellte, auch beim beinahe Sterben. Das Meer war ein Miststück, ein abscheuliches Miststück. Meine Lungen hatten gebrannt und jedes Mal, wenn ich dachte, ich bekäme endlich wieder die Luft, die ich brauchte, schlug es wieder zu. In den Mund, bis in den Rachen und so tief hinein in meine Nase, dass es in meinem Gehirn kribbelte. Das Wasser war schwarz und größer als alles. Und ich Schwachkopf hatte gebetet. Mich an meine Knochenschnitzerei geklammert, gebetet und Wasser getreten.

Ich war auf dem Weg nach Norden, hatte meine Gitarre auf dem Rücksitz und mein Surfbrett auf dem Dachträger, um es in Wellington zu verkaufen. Früher hätte ich alles gegeben, um nur einmal zu surfen. Ich war verrückt danach, verrückt nach dem Meer. Ich schwänzte die Schule, vergaß, was Dad mir aufgetragen hatte, klaute ein Fahrrad, um schneller hinzukommen. Jetzt nicht mehr.

Dad hatte mir in diesem Auto das Fahren beigebracht, nicht mein richtiger Dad. Mein richtiger Dad war gestorben, als ich klein war. Ich konnte mich kaum noch an ihn erinnern. Nur an seine Augen und an seine Hände und manchmal an seine Stimme. Die ein oder andere Geschichte. Das klingt vielleicht nach viel, um sich an jemanden zu erinnern, aber das war es nicht, denn eigentlich war es mir ziemlich egal, ob ich mich an diese Dinge erinnerte. Ich erzählte die Geschichten nicht.

Am Terminal, als ich darauf wartete, auf die Fähre zu fahren, die zwischen den Inseln verkehrte, schüttelte es mich. Ich hatte Angst davor, dieses Wasser zu überqueren.

Dann fielen mir die Pillen wieder ein, die ich hatte mitgehen lassen. Ich hatte gesehen, wie Tante Kat sich auf Mums Tangi mehrmals ein paar eingeworfen hatte, und später war ich in ihr Badezimmer gegangen und hatte alle eingesteckt, sie in die Pralinenschachtel gestopft, die Ari mir zum Geburtstag geschenkt hatte.

Die Tabletten halfen – nahmen der Angst die Schärfe.

Picton wurde kleiner und kleiner, zuerst ganz langsam. Dann muss ich geblinzelt haben, und es war weg, und das nervte mich, wie wenn man eine megalustige Snapchat-Story postet – eine, wo ein Kumpel völlig weggetreten ist und ein anderer ihm eine Augenbraue abrasiert – und du bist nur noch auf einem Prozent und du willst die Story gerade an alle deine Freunde schicken und dann ist der Akku alle.

Eine Frau kam raus aufs Deck und stellte sich direkt neben mich, obwohl sonst niemand in der Nähe und auch genug Platz da war. Sie hatte ein teigiges Gesicht und kleine Augen. Sie trug eine wirklich hässliche lila Windjacke.

»Lass dich von mir nicht stören. Ich finde es einfach so schön hier draußen. Du auch?« Sie hob das Kinn und ihr Hals kräuselte sich im Wind.

Ich hustete über die Reling, aber nichts kam. Nicht das kleinste Körnchen Phantomsand.

»Oh, du Armer«, sie legte mir die Hand auf den Rücken. Ich zuckte zurück. »Nicht«, sagte ich, dann ging ich rein. Ich ging zur Bar. Der Barkeeper hatte dicke lila Lippen, als hätte jemand daran gelutscht oder ihm eine verpasst. Er trug ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln.

»Gib mir mal ’n Bier, Bro.«

Ich dachte, dass er mich vielleicht nach meinem Ausweis fragen würde, tat er aber nicht. Er sagte auch nichts, rührte sich nicht, schaute mich nur an, als wäre ich nicht ganz dicht.

Schließlich seufzte er. »Einfach irgendeins also?«

Ich schaute auf die Zapfhähne. »Das hier. Monteiths. Ein Lager.«

Er zapfte das Bier und stellte es vor mich hin, wobei der Schaum an den Seiten herunterlief. »Zehn Dollar, danke sehr.«

»Soll das ’n Witz sein?«

»Ja, nee. Ganz und gar nicht.«

Und genau da kam ein Anruf von Tante Kats Festnetz. Ich ignorierte ihn, nahm einen Zehner aus meinem Geldbeutel, setzte das kalte Bier an und trank, bis das Telefon aufhörte zu vibrieren.

Es fing wieder an und in meinem Kopf begann es sich zu drehen.

»Dein Handy muss magisch sein«, sagte der Barkeeper. »Hier hat sonst niemand Empfang. Keine Sorge, kratzt eh gleich ab.«

»Was?«

»Das Netz.«

Das Schiff schwankte und ich verspürte einen eisigen Stich im Gesicht, direkt unter der Haut. Ich schnappte mir das Handy und rannte nach draußen.

Die Frau in der lila Windjacke war immer noch da. Das Telefon in meiner Hand begann erneut zu vibrieren, und der metallische Geruch des Meeres drang mir in die Nase, in den Hals, drängte sich in meinen Kopf, bis ich das Gefühl hatte, aus den Ohren zu bluten, und die Frau stand jetzt direkt vor mir, sah mich an, und ihre Augen waren blutunterlaufen, als hätte sie geweint. Mein Telefon vibrierte wieder, und ich holte es aus meiner Tasche und schleuderte es ins Wasser, ging zurück an die Bar und trank mein Zehn-Dollar-Bier aus.

Es war fantastisch, auf einer anderen Insel zu sein. Ich fühlte mich losgelöst von allem, was passiert war. Es war dort. Sie waren dort. Und ich war hier. Und zwischen hier und dort gab es genug Wasser, um das alles hinunterzuschlucken. Ich hatte allen erzählt, dass ich ging, um meine Mutter zu finden, meine leibliche Mutter, die mich verlassen hatte. Aber das stimmte nicht. Sie war mir scheißegal. Die Schlampe hatte mich sitzen lassen. Ich hasste sie und das würde sich auch nie ändern. Und sollten wir uns eines Tages über den Weg laufen, würde ich ihr erklären, dass die Frau, die mich großgezogen hatte, tot war, und ich also keine Mutter mehr hatte.

Meine leibliche Mutter war wahrscheinlich noch weiter nördlich als Wellington. Vielleicht in Te Kūiti. Tom Aiken meinte, dass es sein könne, dass ich sie dort finden würde. Obwohl er hoffte, dass nicht. Er hoffte, dass sie irgendwo anders war. Tom Aiken hatte mir Geld gegeben. Er sagte, ich solle sie finden und nach Hause holen. Ich hatte ihm erzählt, dass ich das tun würde. Es versuchen würde. Ich brauchte dieses Geld, aber ich brauchte sie nicht irgendwohin zurückzuholen. Sie konnte bleiben, wo immer sie verdammt nochmal wollte.

Irgendwo in der Nähe des Hafens fand ich einen Platz, um mein Auto zu parken, am Ende einer Schotterstraße, neben einem verlassenen Haus. Die Fenster des Hauses waren eingeschlagen, die Tür hing schief in den Angeln. Ich stellte mich auf die Schwelle und warf einen Blick hinein. In einer Ecke stapelten sich Müllsäcke, ein säuerlicher Geruch. Da war ein Rascheln und ein Huschen, dann ein Quieken. Eine kalte Dunkelheit, die die Nacht draußen noch übertraf. Nah an der Tür stand ein Holztisch. Auf dem Tisch standen eine schmutzige Tasse, ein Teller, an dem Spinnweben klebten. An einigen Stellen war der Fußboden herausgerissen und teilweise fehlten die Wände, so dass Kabel aus dem freigelegten Gebälk des Hauses hingen. Wieder das Huschen. Noch ein Quieken.

Ich würde in meinem Auto schlafen. Zwischen dem Haus und dem niedrigen Gestrüpp parken, damit mich niemand sah. Wenn das Bier hier oben zehn Mäuse kostete, würde ich mit dem bisschen Geld, das ich hatte, nicht lange auskommen. Ein Bett irgendwo konnte ich mir definitiv nicht leisten.

Ich würde versuchen, so schnell wie möglich mein Brett zu verkaufen.

Die erste Nacht im Auto war hart, weil ich die Tür nicht offenlassen konnte. Sobald ich sie öffnete, strömte der Geruch des Meeres herein. Dieser Geruch, der hoch bis in mein Gehirn drang und mir die Tränen in die Augen trieb. Und das Geräusch, das hohle Schmatzen und Ziehen, das mir in den Ohren schmerzte.

Am Morgen taten mir Beine und Nacken weh, weil ich zusammengerollt auf dem Rücksitz geschlafen hatte.

Ich fuhr durch die Gegend, auf der Suche nach Arbeit. Ein Typ in einem Muschelverarbeitungsbetrieb wollte meine Nummer haben. Er sah so aus, als täte es ihm ein bisschen leid für mich, als ich ihm erklärte, dass ich kein Telefon hätte. Ich hatte eine Nummer gehabt, Facebook, Snapchat, Instagram. Ich hatte Fotos von Ari und mir gepostet. Die Leute mochten die Bilder von uns am Strand, vor allem das, nachdem wir schwimmen gewesen waren und unsere Knochenanhänger hochhielten, als würden wir uns zuprosten.

Und meine Freunde hatten mir ganz sicher Nachrichten geschickt: »Bro, wie geht’s?«, »Was geht?«, »Bock auf Party?«, »Was los bei dir, Poser?« Und all diese Nachrichten gingen ins Leere und es war mir scheißegal. Von mir aus konnten sie alle in den Kaikōura Canyon treiben. Diesen gierigen Schlund, der mir mit seiner Zunge gegen den Rücken gepeitscht hatte und mich mit Leib und Seele hatte verschlingen wollen. Ein Schlund so tief wie zwölf Rugbyfelder. Und ich war ihm entkommen, und alles, was ich mit meiner zweiten Chance tun wollte, war, noch weiter zu entkommen. Aber dafür brauchte ich Geld. Ich brauchte einen Job.

Ich ließ mich von dem Kerl bemitleiden.

Er hatte lange, blonde Wimpern, Sommersprossen und einen rasierten Schädel. Er hatte die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, als wüsste er schon, dass ich ihn enttäuschen würde.

Ich ließ meine Gesichtsmuskeln schlaff herabhängen. Machte deutlich, dass ich einer war, der Mitleid verdiente. Ich trieb das so weit, wie ich konnte. Ohne Worte. Ohne es laut auszusprechen. Die Geschichte zu erzählen, wäre Verrat, und da zog ich die Grenze. Ich solle nach Weihnachten wiederkommen, sagte er. Und obwohl sich nach Weihnachten noch ziemlich lange hin anfühlte, war es doch mindestens was.

Danach ging ich in eine öffentliche Bibliothek.

Ich nahm ein Buch aus einem Regal, ging zu einem Sofa und setzte mich. Seine Weichheit – wie es kaum spürbar unter mir nachgab – machte, dass ich mich schwer fühlte. Meine Arme, meine Beine, sogar mein Bauch. Um nicht wegzudriften, schaute ich mir das Buch an. Es hieß Stitches und war von David Small. Ich schlug es auf und es gab nicht viel Text, nur Schwarz-Weiß-Bilder. Eines zeigte einen kleinen Jungen, der in einem Blatt Papier verschwand, erst sein Kopf, dann sein Oberkörper, und schließlich war er ganz verschwunden. Ich blätterte weiter und fand heraus, dass es eine Geschichte über einen Jungen war, der seine Stimme verliert, nachdem er wegen eines Krebsgeschwürs am Hals operiert wurde.

Ich berührte meinen Hals, und meine Finger fanden dort das Band, an dem mein Knochenanhänger hing, und ich fühlte mich noch schwerer, aber jetzt in kleineren Teilen von mir, wie meinen Zehen und Augenlidern. Ich blätterte zu der Seite zurück, auf der der Junge in dem Blatt Papier verschwand. Ich verspürte den Drang, das Bild zu nehmen. Zu behalten. Außer mir war niemand da, also schob ich das Buch zwischen meine Beine und begann die Seite herauszureißen. Millimeter für Millimeter. So langsam, dass nur ich das Reißen hören konnte.

Mir gefiel das leise Reißgeräusch und das kleine Geheimnis und etwas zu nehmen, das mir nicht gehörte. Genoss es, das Buch für den Nächsten unbrauchbar zu machen.

Ich verließ die Bibliothek, fand einen Four Square und kaufte mir eine Cola. Trank sie und die Kohlensäure brannte in meiner wunden Kehle, immer noch so wund von all dem Meer und Sand, die ich geschluckt hatte. Ich lief in die Stadt. Fand eine Bank und setzte mich, um einem Typen zuzuhören, der mit dem Daumen Akkorde schrammelte und dazu sang.

Er war nicht schlecht. Viele Leute hörten ihm zu. Sie tanzten und warfen Geld in seinen Gitarrenkoffer. Ich blieb, bis er zu Ende gespielt hatte, dann schnipste ich einen Dollar rein.

»Danke, Mann«, sagte er.

Die Dämmerung brach an und der Geruch des Meeres drang in die Stadt. Es gab auch noch andere Abendgerüche: Rindfleisch auf dem Holzkohlegrill, gebratene Zwiebeln und Gewürze, und ich konnte auch riechen, wie das Meer in die Stadt kroch. Sein Geruch war stärker als alle anderen. Ich ging zum Bahnhof und nahm die Hutt-Linie. Als ich sah, wie eine Zugbegleiterin durch die Reihen ging, um die Fahrkarten zu kontrollieren, ging ich in den hintersten Waggon. Der Zug hielt an und ich stieg aus. Ich lief für eine Stunde oder länger durch die Gegend, dann nahm ich den Zug zurück.

Im Auto holte ich die gestohlene Seite aus der Tasche, und ich musste mehr an das Buch denken, dem jetzt eine Seite fehlte, als an das Bild selbst. Im Handschuhfach fand ich einen blauen Stift und malte Musiknoten auf das Blatt Papier, in dem der Junge verschwand.

Am nächsten Nachmittag ging ich wieder zu der Bank, von der aus ich dem Straßenmusiker zugehört hatte. Er war wieder da.

Das Geld ging mir aus, aber ich hatte zwei Flaschen Cola gekauft. Ohne groß nachzudenken, hatte ich mir die Gitarre um die Schulter gehängt, als ich das Auto verlassen hatte. Als ich dort war, gab ich dem Straßenmusiker die Cola, setzte mich und hörte zu. Nach ein paar Songs kam er zu mir rüber und stieß seine Flasche gegen meine.

»Danke, Bro, genau das hab ich gebraucht.« Er nickte in Richtung meiner Gitarre. »Du spielst auch?«

»Jo, ’n bisschen.«

Er machte mit der Hand eine Geste, lächelte. Wartete darauf, dass ich ein paar Akkorde spielte und ihm bewies, dass ich die Gitarre nicht nur dabeihatte, um cool auszusehen. Zuerst spielte ich »Tai Aroha«. Das Lieblingslied meiner Mutter. Sie hatte es mir beigebracht. Aber er konnte nicht einstimmen, also beendete ich das Lied schnell und spielte die Anfangsakkorde von Herbs’ »Dragons and Demons«. Da nickte der Musiker, begann mit dem Fuß zu wippen, den Text zu singen, und schon nach kurzer Zeit jammten wir zusammen. Die Leute blieben stehen, einige tanzten und warfen Geld rein. Ein Mädchen pfiff. Ein Mann filmte uns mit seinem Handy. Ich fand es toll – so gut hatte ich mich seit Wochen nicht mehr gefühlt.

Als wir aufhörten, zählte der Musiker das Geld im Hut.

»Oha! Nicht schlecht für einen Samstag«, er schaute auf sein Handy, »und es ist noch nicht mal zwei.« Er gab mir eine Handvoll Münzen und einen Fünfdollarschein.

»Das lief echt gut mit uns, Bro.« Er streckte die Hand aus. »Ich bin Elliot.«

»Taukiri.«

»Bis nächste Woche, Taukiri?«

»Da kannst du drauf wetten.«

Er setzte den Hut auf und ging. Ich zählte dreizehn Dollar. Sieben legte ich in meine Pralinenschachtel und versteckte sie im Kofferraum.

Ich kam an einer Post vorbei. Ich ging hinein und trat an den Schalter. Zog das gestohlene Bild, das jetzt mit Musiknoten tätowiert war, aus der Tasche und schrieb »Sorry Ari« drauf.

Der Mann hinter dem Schalter hatte einen Hundeblick und einen schwarzen Ziegenbart.

»Ich möchte das hier verschicken«, sagte ich.

Er schob einen einzelnen Umschlag über den Schalter.

Ich schrieb Aris Namen und Tante Kats Adresse drauf und steckte das Bild rein. Dann leckte ich den klebrigen Rand auf der Rückseite ab.

»Oldschool«, sagte der Postbeamte, sichtlich amüsiert. »Da muss man nicht mehr dran lecken.«

Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden.

»Normal oder Express?«, fragte er.

»Gibt’s auch langsam?«

»Ha. Nein.«

»Dann normal.« Ich bezahlte und ging.

Ich ging in ein Café, bestellte ein Sandwich mit Schweinebraten und aß an einem der Tische draußen. An einem Tisch gegenüber meinem saßen ein kleiner Junge und eine Frau mit langen blonden Dreadlocks. Sie trug ein tief ausgeschnittenes Trägershirt und hatte ein Engel-Tattoo über der Brust. Dem Jungen lief Soße über das Kinn, aber er merkte es nicht mal, aß einfach weiter.

»Du hast Soße am Kinn«, sagte die Frau und kratzte sich in der Armbeuge.

Er wischte die Soße mit dem Ärmel ab.

»Nicht mit dem Ärmel«, sagte sie, aber er aß einfach weiter. Als wäre es das beste Sandwich, das er je gegessen hatte. Als ob er denken würde: Scheiß auf die Soße an meinem Kinn, auf die Soße an meinem Ärmel, auf alles andere, was es gibt, außer diesem Sandwich. Ari aß genauso. Mit heraushängender Zunge wie bei einem Hund, ohne an irgendetwas anderes zu denken. Wenn Ari Soße am Kinn runterlaufen würde und er es überhaupt bemerkte, würde er versuchen sie wegzulecken. Er würde sie sich vom Hals lecken, wenn er könnte …

Ich fuhr zurück, raus aus der Stadt. Ich bog in die Schotterstraße ein. Am Ende der Straße, nah am Meer, parkte ich wieder zwischen dem verlassenen Haus und dem Gestrüpp, und stellte den Motor ab. Auf eine seltsame Weise war dieses Auto, geparkt neben einem verfallenen Haus, jetzt mein Zuhause.

Das Meer war nah genug, um das ständige Anbranden und Ziehen und Schleifen der Wellen am Ufer zu hören, aber diesmal schlief ich bei offener Tür. Ich rollte mich nicht zusammen. Ich streckte die Beine aus und ließ die Füße aus dem Auto hängen. Die Songs, die ich auf der Cuba Street gespielt hatte, schwirrten mir immer noch im Kopf herum und spülten den Klang ihrer Stimme fort.

Ich konnte Mum oft hören – spürte sie oft –, aber nicht Dad. Ich fragte mich, ob es daran lag, dass wir Dads Körper gefunden und nach Hause gebracht hatten, aber Mums nicht.

Ich war so lange im Wasser gewesen. Nach so langer Zeit ist es in dir.

Ich bin in einem weißen Zimmer, bedeckt mit weißen Laken. Die einzigen Farben, die ich sehe, sind das Grün von Aris Augen, purpurrot umrandet, die mir dabei zusehen, wie ich versuche, etwas auszuspucken, das nicht da ist. Phantomsand.

Ari fährt mit der Hand an der Bettkante entlang, auf und ab, vor und zurück. Sicher hofft er, dass ich aufwache und alles wieder in Ordnung bringe. Ich sehe es an seinem zitternden Kinn. Und er sagt: »Mum und Dad sind tot.«

Er hat so heftig und bitterlich geweint, dass seine Iris die Farbe von hellen Limonen angenommen hat, und er sagt: »Mum und Dad sind tot. Sie sind tot. Sie sind tot. Und ich dachte, du würdest auch sterben. Ich dachte, du würdest auch sterben, und ich würde ganz allein zurückbleiben.«

Er hört auf, mit der Hand an der Bettkante entlangzufahren, und greift nach seinem Knochenanhänger. Aber alles, was ich tun kann, ist weiter zu versuchen, den Phantomsand auszuspucken.

Knochenweiße Klippen stürzen auf mich ein.

Ich schließe die Augen und versuche auf der Straße zu bleiben, weg von dem sich windenden Tang, bereit, zuzupacken und einen zu zerquetschen wie Tentakel. Versuche mich ans Ufer zu kämpfen.

Die Straße, nur ein schmaler Grat zwischen Erdwällen und dem weiten, felsbewehrten, monströsen Schlund des Meeres.

Ich bin in einem weißen Zimmer, bedeckt mit weißen Laken. Ich wache auf.

ĀRAMA

Heute Morgen bin ich extra früh aufgestanden, in der Hoffnung, dass wenn Onkel Stu mich sehen würde, er mich vielleicht auf seinem Quad mitnehmen würde und ich ihm dann beim Kühe-Melken helfen dürfte. Ich hatte meine Gummistiefel an und ein altes T-Shirt, bei dem es mir egal war, ob es schmutzig würde, aber als er die Treppe runterkam, sagte er nicht mal Guten Morgen. Er hat mich nur angesehen, wie ich da am Küchentisch saß. Sich keinen Kaffee gemacht. Er ist einfach zur Tür rausgegangen.

Ich hab mir ein paar Weetabix geholt. Ich war traurig, dass Tante Kat keine Pfirsiche im Küchenschrank hatte, und sie hatte nur weißen Zucker. Ich mochte braunen am liebsten. Es war so B.E.S.C.H.I.S.S.E.N., allein am Frühstückstisch zu sitzen und Weetabix zu essen, wo ich doch mit dem Quad über die Farm hätte fahren können, oder mit einem Traktor herumdüsen, oder mit sonst irgendwas Coolem.

Tante Kat kam die Treppe runter. Ich aß weiter.

»Ari«, sagte sie.

Ich sah sie an und sie lächelte, dann beugte sie sich zu mir herunter und wischte mir das Kinn ab. »Dein ganzes Gesicht ist voller Milch.«

Ich streckte meine Zunge raus und leckte mir über die Lippen.

»Beeil dich, wir fahren in die Stadt.«

Da war ich froh, dass Onkel Stu mich nicht zum Melken mit in den Stall genommen hatte. Wir wollten bei Cooper’s Catch Fish ’n‘ Chips essen, sagte Tante Kat. Und ich hatte noch zwei Dollar, die ich im Dairy ausgeben konnte. Wenn Beth kein Geld hatte, hatte ich genug, um für jeden von uns eine Ein-Dollar-Mischung zu kaufen. Zum Mittagessen würden wir L&P trinken. Wir fanden beide, dass die um Längen besser schmeckte als normale Limonade.

Tante Kat trug Ohrringe und etwas, das ihre Augen hübsch aussehen ließ. Sie sah nicht mehr so müde aus. Sie roch nach Palmolive-Shampoo und nicht nach Kuhmist. Sie sah mehr wie Mum aus.

Es war wirklich heiß und Beth trug kurze Hosen und lila Sandalen. Sie stand in ihrer Auffahrt. Sie hatte sich die Haare gekämmt und ihre Zehennägel leuchtend gelb lackiert. Lupo war bei ihr.

»Jawohl! Ich habe nur darauf gewartet, mit diesem kackbraunen Cortina hier in die Stadt zu düsen«, sagte Beth und kletterte rein. »Keine Sorge, I’ll be back«, sagte sie zu Lupo.

Beth richtete ihren Finger durch das Fenster auf ihn wie eine Pistole.

»Klick, klick, bumm«, sagte sie, und der Hund ließ sich auf den Boden fallen, als wäre er tot.

Ich und Tante Kat lachten uns schlapp.

»Das ist der einzige Trick, den er draufhat«, meinte Beth. »Dad hat es ihm beigebracht, damit ich jemanden zum Spielen habe, wenn er zu viel zu tun hat. Also quasi immer.«

»Schaut mal. Sitz, Lupo, sitz!« Er setzte sich nicht hin. »Klick, klick, bumm«, und er ließ sich auf den Boden fallen. »Dummie-Hund.«

Als wir an Mangamanu vorbeifuhren, sahen wir eine Menge Surfer draußen im Wasser, und, ich weiß, das war bescheuert, aber ich begann, nach Taukiri Ausschau zu halten.

Beth sagte: »Weißt du, da war mal ein Junge, der ist da draußen gesurft, und dann hat ihn ein Hai angegriffen.«

Ich suchte weiter das Wasser ab. Beth nahm meine Hand. »Aber weißt du was? Dieser Junge hatte keinen Schiss. Er hat dem Hai voll eins auf die Nase gegeben!«

Taukiri, dachte ich.

»Aber dann. Weißt du, was dann passiert ist?«, sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. Ich riss mich vom Fenster los und sah in Beths zusammengekniffene Augen. »Dieser Kerl, dieser Kerl … hatte ein Messer im Bein von seinem Neopren.«

»Wer surft denn mit einem Messer?«

»Dieser Typ, pass auf … Dieser Junge hat dem Hai so doll auf die Schnauze gehauen, dass der sich im Wasser auf den Rücken gedreht hat, so dass sein riesiger weißer Bauch in den Himmel zeigte.« Beth machte eine Pause, sah kurz aus dem Fenster, dann lehnte sie sich wieder zu mir. Das Auto schlängelte sich die Straße entlang. »Also hat der Junge sein Messer rausgeholt und dem Hai damit den Bauch aufgeschlitzt.« Beth schlitzte die Luft mit ihrer Hand auf und wartete. Die Straße wand sich immer enger. »Und dann – du wirst es nicht glauben, aber zusammen mit all den Eingeweiden, dem ganzen Geschwabbel und dem ganzen Blut schwammen Hunderte von Fischen in die Freiheit.«

»Nein.«

»Warte, das Beste kommt noch! Eine Möwe, mit blutigen Federn, so dass überhaupt nichts Weißes mehr zu sehen war, kroch raus. Ein zerfetztes Bein. Nur noch ein Auge. Sie kroch einfach aus diesem auf dem Rücken schwimmenden Hai raus und flog davon.« Beth ließ meine Hand los. »Hing ziemlich schief in der Luft, flog einmal ganz rum, wahrscheinlich ist sie gleich wieder aufs Wasser gepflatscht und dann eh ertrunken, aber trotzdem.« Sie lehnte sich grinsend zurück. »Voll stark.«

Und da passierte es, dass ich den ganzen Tag versaute, indem ich ihr voll über ihre lila Sandalen und ihre lackierten Fußnägel kotzte.

Beth kreischte. Sie wurde bleich im Gesicht, ballte die Fäuste und haute mir eine rein. Dann sah sie runter auf die Kotze auf ihren Füßen und zwischen ihren Zehen und fing an zu lachen. Tante Kat brüllte zuerst mich an, weil ich eine Sauerei in ihrem Auto gemacht hatte, dann Beth, weil sie so alberne Geschichten erzählte.

»Sie hat mir ins Gesicht geboxt!«, rief ich.

»Du blutest doch gar nicht«, sagte Beth.

»Entschuldige dich«, sagte Tante Kat.

»Tut mir leid, dass ich dich geboxt habe, du komische Stadtpflanze«, sagte Beth immer noch lachend.

Obwohl ich sauer war, weil sie mich geboxt hatte, musste ich auch lachen. Der Geruch meiner Kotze hing den ganzen Tag an uns, selbst nachdem Tante Kat Beths Sandalen in eine Mülltonne geworfen hatte. Tante Kat kaufte Beth neue Sandalen im Second-Hand-Laden, und das machte mich froh, weil es genau das war, was meine Mum getan hätte.

Beth beschwerte sich: »Meine waren neu.«

»Diese hier sind neu – für dich«, sagte Tante Kat.

»Meine waren lila.«

»Diese nicht.«

»Sie sind zu groß.«

»Dann passen sie ja perfekt zu deiner großen Klappe.«

Damit schien sich Beth zufriedenzugeben.

Die Stadt war mega weihnachtlich geschmückt. Als ich die Schneemänner sah, die auf die Schaufenster gemalt waren, und die Leute in Flip-Flops und kurzen Hosen, fiel mir ein, dass Weihnachten vor der Tür stand. Es war wirklich komisch, dass ich das vergessen hatte. Ich hatte Weihnachten noch nie vergessen. Dieses Gefühl in meinem Bauch, das es sonst immer bei mir auslöste, hatte es mich noch nie vergessen lassen.

Dann fiel mir etwas ein. Etwas, das Taukiri mir vor seiner Abreise erzählt hatte: Tom Aiken hatte ein Geschenk für mich, von ihm.

Tante Kat war anders, weg von der Farm. Sie sah immer noch so aus, als würde sie einen gleich anschnauzen oder einem eins hinter die Ohren geben, aber sie war nett.

Ein paar Leute blieben stehen, um mit ihr zu reden und sie zu fragen, wie es ihr gehe, und dann schauten sie mich an und lächelten. Aber nicht mit den Zähnen, nur mit ihren Mundwinkeln. Es fühlte sich an, als ob es ein falsches Lächeln war.

Jedes Mal, wenn mich jemand anlächelte, schaute ich auf meine Füße oder auf mein Mittagessen oder auf meine Finger. Mum hätte es nicht gern gesehen, wenn ich jemandem den Mittelfinger gezeigt hätte für dieses Lächeln, also tat ich es nicht, jedenfalls nicht so, dass sie es sehen konnte. Als Tante Kat auf der Straße stehen blieb, um mit einer Kuia zu sprechen, versteckte ich mich hinter ihrem Rücken und tat, als wäre ich schüchtern. Und als sie dann sagte: »Oh, plötzlich ist er ganz schüchtern. Komm raus, Tama