Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

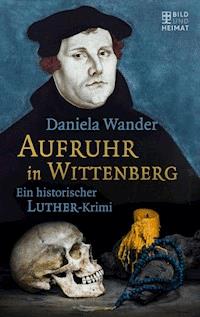

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Mörderischer Osten

- Sprache: Deutsch

Wittenberg im Spätherbst 1520. Seit Martin Luther sein Traktat Von der Freiheit eines Christenmenschen veröffentlicht hat, ist die Stadt in zwei Lager gespalten. Mitten in dieser aufgeheizten Stimmung kommt Roswitha Ville, Tochter des angesehenen Handwerksmeisters Dederich Ville, ums Leben. Was zunächst wie ein Selbstmord aussieht, lässt Katharina Roeseling, die junge Frau des wohlhabenden Kaufmanns Thomasus Roeseling, keine Ruhe. Sie geht der Sache nach und ihre Nachforschungen führen sie direkt in das Kloster von Bruder Martin … Was hat der umstrittene Reformer mit dem Tod der jungen Christentochter zu tun? Und welche Rolle spielt Katharinas Ehemann dabei? Daniela Wander hat mit Aufruhr in Wittenberg einen ebenso klugen wie packenden historischen Kriminalroman geschrieben, der die historische Figur Luthers als Ausgang für einen höchst spannenden Mordfall nimmt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniela Wander Aufruhr in Wittenberg

Daniela Wander, geboren 1958, studierte Kunstgeschichte, Ethnologie und Pädagogik in Hamburg und Köln und arbeitete anschließend zehn Jahre als Kunstexpertin. Ihr erster historischer Roman, Simonetta, erschien 2004, 2006 folgte Die Erbin der Burg. Daniela Wander lebt mit ihrer Familie in Düsseldorf.

Daniela Wander

Aufruhr in Wittenberg

Ein historischer Luther-Krimi

Bild und Heimat

Prolog

Schweißgebadet fuhr Katharina aus ihren Kissen hoch, verheddert in ihre Laken und mit jagendem Herzen. Sie war untergegangen. Im Traum eingetaucht in dunkelblaue, seidig glänzende Fluten, unwiderstehlich davon angezogen und in der festen Überzeugung, dort läge die Rettung vor einer Gefahr, von der sie jetzt nicht mehr wusste, worin diese bestanden hatte. Es war eine Täuschung gewesen, natürlich war es das, Wasser war nie eine Hilfe, auch nicht im Traum, obwohl da die seltsamsten Dinge möglich waren. Dieses hier war schnell und stark gewesen, ein Sog, der sie in die Tiefe riss und nicht losließ, so sehr sie sich auch wehrte. Dann war alles schwarz geworden und ein schmerzhafter Schlag hatte ihr die Sinne geraubt. Sie aber gleichzeitig geweckt und ihr die Sicherheit gegeben, noch am Leben zu sein. Katharina rieb sich die Stelle am Kopf, an der sie sich am Bettpfosten gestoßen hatte, kurz bevor sie ertrank. Das Gesicht ihres Bruders schob sich in ihre Gedanken: Anton. Tränen strömten über ihre Wangen.

Neben ihr schlief Thomasus den Schlaf des Gerechten. Oder wessen Schlaf auch immer, sie hatte keine Ahnung.

Wie gut, dass dieses Bett so verschwenderisch mit reinen, weißen Laken ausgestattet war. Es gab jede Menge Gelegenheit, sich damit das nasse Gesicht zu wischen in dieser langen Nacht, deren dunkle Stunden nicht weichen wollten und weder Erholung noch Erquickung brachten.

Erst in den frühen Morgenstunden fiel sie endlich in einen bleiernen Schlaf.

I

Die Glocken der Stadt läuteten zur Vesper. Später Nachmittag also, und Katharina hatte endlich einen Grund, das Haus zu verlassen. Seit Thomasus ein paar Tage zuvor von der Leipziger Herbstmesse zurückgekehrt war, hatte sie so unablässig gelächelt, dass ihre Mundwinkel schmerzten.

»Ich möchte noch Ingwerplätzchen besorgen«, kündigte sie entschlossen an. »Die isst Thomasus doch so gern.« Das glaubte sie zumindest, genau wusste sie es nicht. Sie waren noch zu kurz verheiratet und ihr Ehemann meistens zu höflich, um sich in Geschmacksfragen eindeutig zu äußern. Vielleicht auch zu desinteressiert. »Die Schuellerin soll die besten machen, habe ich gehört.« Sie griff nach ihrem Umschlagtuch. »Berthe, wir gehen.«

Ihre Magd sandte einen triumphierenden Blick in die Runde, die sich in der Küche versammelt hatte. Sie war nicht sehr diplomatisch, die Berthe.

Draußen zerstob in der kühlen Oktoberluft die Last, die drinnen das Atmen erschwerte. Katharina zögerte. Lieber hätte sie direkt die Richtung stadtauswärts genommen, besser war es allerdings, zuerst hinein nach Wittenberg zum Markt zu gehen. Der Stadt Hals über Kopf den Rücken zu kehren, konnte leicht mit Flucht verwechselt werden. Eine Katharina Roeseling, geborene Knabb, floh nicht.

Die Schuellerin hatte ihren Pastetenbäckerladen in der Nähe des Holzmarktes. Dies brachte es mit sich, dass sie an der nahe gelegenen Stadtkirche zu Ehren der Heiligen Maria vorbeikamen und dort, im Schutz der Türme, genau vor dem Portal, lümmelte eine kleine Gruppe schwarzberockter Studenten der Wittenberger Universität herum. Keinen Deut besser als ganz normale Gassenjungen, auch wenn sie gerade aufgeregt etwas diskutierten, wovon ein normaler Mensch kaum etwas verstand.

»Die sollten lieber arbeiten und nicht den ganzen Tag herumstehen und palavern«, brummte Berthe geringschätzig, sie hielt nicht viel von Gelehrten. Von denen, die erst noch welche werden wollten, erst recht nichts. Mit der Freiheit des Geistes, der zwischen den engen Stadtmauern Wittenbergs wehte, konnte sie nichts anfangen. So etwas gab es in Elster nicht, und was es dort nicht gab, war wenig wert.

Katharina sah das anders. Elster, der Ort, aus dem sie gekommen waren, lag zwar nur einen halben Tagesritt entfernt, aber den konnte man auch als Weltreise bezeichnen. Beinahe ein Dorf war Elster nicht zu vergleichen mit dieser großen, fremden Stadt, die von nun an ihr Zuhause sein sollte. Ein etwas sprödes Zuhause. Fast auf den Tag genau vor vier Wochen waren sie angekommen, Katharina Roeseling an der Hand eines Ehemannes, den sie eine Woche zuvor zum ersten Mal gesehen hatte. Glücklicherweise war Berthe mit ihr in das neue Leben aufgebrochen, und natürlich tat es gut, in der Fremde wenigstens einen Menschen an der Seite zu wissen, der ihr verlässlich wohlgesonnen war. Leider war Berthe häufig der Ansicht, sie müsse ihre Herrin vor dem Unbill des Daseins schützen. Das war manchmal lästig, denn Katharina fühlte sich durchaus imstande, selbst auf sich achtzugeben.

Sie blieb stehen und tat so, als betrachte sie die Auslage eines Händlers, der Tonkrüge im Angebot hatte, die beim näheren Hinsehen so wirkten, als seien sie etwas nachlässig gebrannt. Einer der Studenten stand fast direkt neben ihr, sein hageres Gesicht glühte. »Aber das können sie doch nicht machen!«, rief er.

»Können sie wohl.« Ein Dicklicher zuckte gleichmütig die Achseln. Woher nahmen arme Studenten das Geld dafür, so viel Fett anzusetzen? »Magister Luther zweifelt die Unfehlbarkeit des Papstes an. Es ist doch blauäugig zu glauben, das könne in Rom auf Gegenliebe stoßen.«

»Aber selbst in Rom dürfen sie nicht meinen, der Papst sei höher als Christus selbst. Und um den geht es dem Magister doch, oder nicht?« Der Hagere gab so leicht nicht auf.

»Aufrührer«, brummelte Berthe.

»Dem schon.« Ein Dritter mischte sich ein, blondgelockt und schön wie ein Engel. »Aber in der Bannbulle geht’s darum, dass nicht wirklich er, sondern Christus selbst verdammt wird, das sagte Bruder Martin jedenfalls. Und nun lädt man ihn nicht zum Verhör, wo er seine Sicht der Dinge darlegen könnte, sondern fordert ihn bloß zum Widerruf auf. Er will aber nicht widerrufen, weil er sich an Christus und die Schrift hält und nicht an die Kirchenverwalter in Rom.«

»Er soll bloß die Klappe halten, das wollen die«, fuhr der Hagere wütend auf.

»Auch noch unverschämt«, zischte Berthe.

»Sei doch still.« Sie begann Katharina auf die Nerven zu gehen.

»Wieso? Die Studenten da sind es doch auch nicht.« Sie sprach Studenten aus wie den Namen einer besonders ekligen Art von Ungeziefer. »Besonders dieser Luther.«

»Der ist kein Student, der ist Magister. Doctor.«

»Umso schlimmer.« Wenn sie schon von ihrem geliebten kleinen Elster nach Wittenberg umsiedeln mussten, dann sollte man ihnen dort wenigstens einen friedlichen Empfang bereiten, meinte Berthe.

»Vielleicht ist die nicht echt, die Bulle.« Der Dicke wollte Frieden stiften. »Man kann doch gar nicht begreifen, dass außer Magister Luther niemand für Christus streitet. Das müsste immerhin im Interesse des Papstes sein. Oder nicht?«

»Wer’s glaubt. Die haben die Verheißung verwässert, jetzt will einer sie wieder herstellen, und das mögen sie nicht. So sieht’s aus.« Der Hagere funkelte böse in die Runde.

»Ist ja schon gut. Ich muss los.« Der Dicke hatte keine Lust mehr. Vielleicht plagte ihn der Hunger. »Magister Rothermund liest heute die Rhetorik. Das will ich nicht verpassen.« Hunger nach geistiger Nahrung also. Man sollte die Leute nicht nach Äußerlichkeiten beurteilen.

»Komm weiter.« Katharina wollte jetzt auch fort. Es war schon spät, und wenn sie noch die Ingwerplätzchen besorgen wollten, mussten sie sich beeilen.

Aus der stets weitgeöffneten Tür der Schuellerin drangen fast greifbar schwer die köstlichen Düfte, die ihr Gewerbe mit sich brachte und die dankenswerterweise imstande waren, die oft sehr viel derberen Dünste der Stadt zu überlagern. In der Straße der Bäcker herrschte reger Betrieb, es war mühsam, sich einen Weg zu bahnen. Die Wittenberger Hausfrauen waren fleißig und bestrebt, den Lieben daheim ein schmackhaftes Abendessen zu bereiten, sie holten ihre Brote ab und besorgten noch schnell dies und das. Im Gedränge vor dem Laden stieß Katharina prompt mit einer hübschen jungen Frau zusammen, die durch ihren eigenen Korb behindert wurde, der allem Augenschein nach Einkäufe aus der Schwarzbäckerei direkt neben der Schuellerin enthielt.

»Verzeihung.« Sie zog die glatte Stirn in drollige Falten und rieb sich die Hüfte, gegen die ihr breiter Korb gestoßen war.

»Nein, ich muss mich entschuldigen«, erwiderte Katharina eilig. »Hoffentlich habt Ihr keinen blauen Fleck davongetragen. Ich bin wohl ein bisschen ungestüm gewesen.«

»Das versteht niemand besser als ich. Ich hab’s auch immer eilig, wenn ich zur Schuellerin will. Leider neige ich ein wenig zur Prasserei.« Dunkle Brauen zogen sich sorgenvoll zusammen, und eine schmale Hand klopfte nachdrücklich auf moosgrünes Faltengewirr, das einen gertenschlanken Leib umhüllte.

»Ihr könnt es Euch leisten.« Katharina lächelte. Es war angebracht, nett zu sein, denn es kam nicht häufig vor, dass ihr jemand hier in Wittenberg mit unverstellter Freundlichkeit begegnete.

»Zum Glück.« Die junge Frau lächelte spitzbübisch. »So, nun muss ich weiter. Aber vorher will ich Euch noch die Mandelmonde empfehlen. Die müsst Ihr unbedingt probieren. Ich habe nicht alle genommen, ein paar habe ich anstandshalber übrig gelassen.«

»Besten Dank.« Katharina lachte. »Ich werde Euren Rat natürlich beherzigen.«

»Dann lebt wohl. Und seht zu, dass Ihr Eure Plätzchen nicht so schnell futtert wie ich meine, dann habt Ihr nämlich nicht viel davon.«

Wenig später standen sie mit je einem Säckchen Mandelmonde und Ingwerbällchen auf der Straße, hinter sich das warmduftende Schuellerinnen-Geschäft, vor sich hastende, eilige Wittenberger. Es war später, als Katharina gedacht hatte, die Sonne näherte sich bereits dem fernen Horizont, aber wenn sie auf ihren täglichen Spaziergang verzichten müsste, würde sie verrückt werden. Es brachte ihr die nötige Luft zum Atmen, wenn sie die Straßen und Häuser für einen Moment hinter sich lassen konnte.

Sie gingen zur Stadtmauer. Dahinter lag der Wallgraben, über den ein Brückchen führte, dann kam flaches Land mit struppigem Gras, aus dem sich Stieleichen, Pappeln und Weiden mit dünnen Zweigen erhoben, die bereits kahl wurden. Was eben so wuchs in der Nähe eines Flusses, der immer wieder sein Wasser über die Ufer treten ließ, um sich zu holen, was ihm nicht gehörte. Nur wenige Gehminuten und man erreichte die Elbe.

Berthe war unternehmungslustig. »Wollen wir heute nicht mal zum Fluss?«

»Nein.« Sie gingen nie bis zum Fluss.

Wenn man das schmale Gebäude an der Elbstraße durch den unscheinbaren Eingang betrat, stand man beinahe direkt in den Räumen, die zu Thomasus und seinem Händlerdasein gehörten. Sie waren nur durch steinerne Rundbögen von der Diele abgetrennt, was es mit sich brachte, dass die Geschäftspartner und Kunden des Hauses Roeseling direkt mit dem Handelsherrn in Kontakt treten konnten. Es hatte außerdem zur Folge, beim Heimkommen zuallererst auf Rutger zu treffen, Thomasus’ Hauptbuchhalter und Sekretär, der ihm in sämtlichen Lebenslagen treu und mit allem Einsatz zur Seite stand. Leider erstreckte sich diese Ergebenheit nicht auf die Gattin des Hausherrn. Also war der tägliche Gang vorbei an eisiger Ablehnung eine unangenehme Begleiterscheinung, die die Aufteilung des Gebäudes mit sich brachte.

Katharina sog einen Moment den warmen, dichten Duft nach Zimt, Ingwer und kandierter Orangenschale ein, eine Entschädigung für die frostklirrende Kälte, die aus Rutgers Kontor drang. Mit raschen Schritten durchquerte sie die Diele und betrat die Küche am anderen Ende des Hauses.

»Ich dachte schon, Ihr würdet nicht zum Abendessen erscheinen«, bemerkte Mechthild missbilligend, ohne von ihrem emsigen Treiben am Herd aufzublicken.

Es war nicht nötig zu antworten. Mechthild war zwar unverschämt, aber sie war die Köchin des Hauses, und Katharina gedachte nicht, es sich noch gründlicher mit ihr zu verderben, als sie es durch ihre bloße Existenz bereits getan hatte.

»Meine Güte, sei doch nicht so unfreundlich, Mechthild. Wann ist die Herrin denn je zu spät gekommen?« Maria, Küchenmagd und rechte Hand Mechthilds, war außer Thomasus die Einzige im Haus, die sich von der Köchin nicht einschüchtern ließ. Sie hackte mit Verve die Kräuter klein, die kurz vor dem Auftragen noch in die Kalbsfußsuppe zu werfen waren, verzog ihr hübsches Gesicht übermütig in eine gespielt verzweifelte Grimasse und zwinkerte Katharina zu.

Diese reichte ihr die beiden Säckchen mit dem Gebäck. »Leg sie auf einen Teller und serviere sie zum Dessert.«

Mechthild warf ihr einen übellaunigen Blick zu. »Ich habe Hirseplätzchen mit Birnenkompott gemacht. Das ist der Nachtisch für heute.«

Himmelherrgott. Es war unausweichlich, dass sie in Kürze klarstellen musste, wer eigentlich die Herrin hier im Hause war. Vorerst rang Katharina um einen einigermaßen gleichmütigen Ausdruck und sagte: »Stellst du eben beides auf den Tisch.«

Keine Reaktion. Katharina biss die Zähne zusammen und wandte sich ab. Gemächlich, damit es nicht nach Rückzug aussah, verließ sie die Küche und stieg die Treppe hinauf nach oben in ihre kleine, private Wohnstube. Thomasus hielt sich nur ab und an dort auf, vielleicht war es ihm dort zu eng. Sie hatte gelernt, den Raum als ihr eigenes Reich zu betrachten. Er war warm, denn er lag über der Küche, und er hatte ein Fenster, von dem aus sie den Hof und einen Teil des Gartens überblicken konnte. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, sah sie sogar noch das breite Band der mäandernden Elbe zwischen den Baumwipfeln glitzern.

Berthe war emsig damit beschäftigt, ihr Umschlagtuch von Staub und Blättchen zu befreien, die sich auf ihrem windigen Spaziergang in der dichten Wolle verfangen hatten. Mit mehr Energie als unbedingt notwendig fuhr sie mit einer Bürste aus Schweinshaaren über den dunkelgrünen Stoff, der im Zwielicht des Raumes fast schwarz wirkte.

»Irgendwer sollte der Mechthild mal eine runterhauen«, murmelte sie gut hörbar.

»Ja. Aber du wirst dieser Jemand ganz bestimmt nicht sein.« Katharina verlor allmählich die Lust, Frieden zu stiften. Es war, als würde sie gegen eine Mauer anrennen. »Das ist meine Aufgabe. Du kannst sicher sein, wenn sich die Zustände hier im Haus nicht bald ändern, wird Mechthild die größte Überraschung ihres Lebens erleben.«

Aufatmend ließ Katharina sich auf ihren Platz neben Thomasus sinken. Sie war hungrig; abgesehen von einem Haferkeks kurz nach dem Aufstehen in der Morgendämmerung hatte sie noch keine Zeit gefunden, etwas zu sich zu nehmen.

Alle anderen waren bereits um den Tisch versammelt, nur Berthe fehlte. Thomasus runzelte die Stirn. Er hatte nicht die Absicht, auf die Magd seiner Frau zu warten. Seine Zuneigung zu ihr hielt sich in Grenzen, er mochte Berthe nicht, sie war ihm zu vorlaut, zu laut überhaupt. Aber sie mit nach Wittenberg nehmen zu dürfen, war die einzige Forderung gewesen, die Katharina selbst an die Ehevereinbarungen geknüpft hatte. Das und die Reise über den Landweg. Thomasus hatte in beidem nachgegeben, die Wünsche waren bescheiden genug, wenn er sie auch lästig fand.

Mittags gab es in der Regel Eintopf, heute mit Ackerbohnen, Grütze und Speck, und ein betörender Duft stieg mit dem Dampf in die kühle Luft der Wohnstube. Seufzend tauchte Katharina ihren Löffel in das dicke Gebräu.

Rums. Die Haustür krachte ins Schloss. Unverkennbar Berthe. Katharina vermied den Blick auf Thomasus, es war besser, diesen energisch auf Mechthild zu richten. Die Köchin hatte den Mund bereits zu einem bissigen Kommentar geöffnet, klappte ihn aber wieder zu, als sie den unbeugsamen Ausdruck ihrer Herrin sah. Erstaunlich. Und sehr zufriedenstellend.

»Tut mir leid, Herr, dass ich zu spät bin.« Berthe plumpste auf ihren Stuhl. Sie wusste, bei wem sie sich zu entschuldigen hatte und bei wem nicht. »Aber es herrscht einiger Wirbel in Wittenberg. Das hat mich aufgehalten.« Sie verstummte. Ganz sicher in der Hoffnung, sie würde gefragt werden, was genau los sei.

Die Runde um den Tisch schwieg. Thomasus interessierte sich nicht für ihren Bericht, Rutger und seine Leute pflegten Berthe, genau wie Mechthild, stets nach Kräften zu ignorieren, Til, der Viehknecht, sprach sowieso niemals, Hannes freiwillig nur zu seinen Pferden, Maria und Barthel waren mit schäkernden Blicken beschäftigt, und Walli war zu schüchtern. Katharina wollte gerade eingreifen und sich pflichtschuldig nach Berthes Erlebnissen erkundigen, als sich zu ihrer Überraschung doch noch Rutger einschaltete. »Wieso? Ist etwas passiert?« Alles, was an Unregelmäßigkeiten geschah, konnte Einfluss auf die Geschäfte nehmen, und wahrscheinlich fand er, dass es besser war, davon zu wissen. Auch wenn der Überbringer der Nachricht in seinen Augen nicht besonders vertrauenswürdig war.

»Ja.« Berthe genoss den Auftritt. Genüsslich schlürfte sie ein wenig Eintopf. Mechthild kochte gut, das musste man ihr lassen.

Rutger verzog säuerlich die Miene. »Gibt es auch einen Umstand, der dich dazu veranlassen könnte, uns zu erzählen, was geschehen ist?«

An Berthe war Ironie verschwendet. »Wenn’s interessiert.«

Es interessierte ihn. Und alle anderen inzwischen auch. Bis auf Thomasus blickte jeder am Tisch nun auf Berthe. Ihr ausladender Busen wogte fröhlich.

Ein prüfender Blick in die Runde, ob man tatsächlich gewillt war, ihr zuzuhören. »Es hat eine Tote geben«, verkündete sie dann. Berthe mochte Katastrophenmeldungen, sie brachten Farbe in das tägliche Einerlei.

»Eine Tote!« Maria riss die Augen auf.

»Tote gibt’s immer wieder. Die Menschen sterben nun mal.« Mechthild gönnte Berthe die Aufmerksamkeit nicht.

»Tja, wohl wahr.« Berthes Augen glitzerten. Sie hatte nicht die Absicht, so schnell mit ihren Neuigkeiten herauszurücken, es war selten genug, dass sie sich im Mittelpunkt des Interesses sonnen durfte.

»Es handelt sich bloß um eine Frau.« Rutgers Ton war abschätzig. Frauen hatten wenig Bedeutung in der Geschäftswelt, und eine andere existierte für ihn nicht. Katharina fragte sich, was Thomasus eigentlich an ihm fand. Es musste doch noch mehr Leute geben, die vernünftig lesen und schreiben konnten. Die fleißig und verschwiegen waren, treu und bis zur Selbstaufgabe ergeben. Nun, vielleicht gab es davon doch nicht so viele.

»Bloß weil du keine Weiber magst«, Maria lächelte Barthel zu, auf den das ganz augenscheinlich nicht zutraf, »ist doch der Tod einer Frau nicht weniger schlimm.«

»Man müsste auch wissen, um welche Frau es sich eigentlich handelt.« Mechthilds Neugierde war erwacht, wenn auch widerwillig. Es war ein Fest für Berthe.

»Nicht nur das.« Maria besaß einen feinfühligen Verstand. »Es kommt auch darauf an, auf welche Weise sie die Erde verlassen hat, um in den Himmel aufzusteigen.«

»Wenn sie überhaupt aufgestiegen ist«, ergänzte Berthe zuckersüß und hatte damit endgültig alle Blicke auf sich gezogen. Nun hieß es, den Bogen nicht zu überspannen. »Tot ist die kleine Roswitha Ville. Und gestorben ist sie, weil sie sich aufgehängt hat.«

»Nein!« Ein allgemeines Ächzen stieg auf, zumindest von den Frauen am Tisch. Irgendwo klirrte laut ein Löffel gegen einen Teller.

Thomasus’ Löffel. »Wer sagt das?« Zwischen seinen Brauen hatte sich eine steile Falte gebildet, die seine Züge nicht milder wirken ließ.

»Alle eben.« Berthe zuckte die wohlgerundeten Schultern. »Es pfeifen die Spatzen von den Dächern. Die Villerin hat sich aufgehängt und keiner weiß, warum. Es heißt, der Vater sei außer sich vor Schmerz.«

»Ich kann das nicht glauben.« Es war das erste Mal, dass Katharina heute bei Tisch das Wort ergriff, und alle wandten ihr den Blick zu.

»Ihr kanntet sie doch überhaupt nicht.« Mechthild funkelte sie an. Die Tote war eine Wittenbergerin und die Herrin war es nicht, so sah das in ihren Augen aus.

»Nicht gut, das ist richtig.« Katharina zögerte und verlor sich in Erinnerungen an ein blondgelocktes, zartes Etwas, an Lieblichkeit mit unschuldigem Blick aus blauen Augen. »Aber ich habe sie ein paarmal gesprochen.«

Sie war freundlich gewesen, mit einem warmen Lächeln, leicht dahingesprochenen Worten voller Herzlichkeit. Ohne dieses Abschätzige im Blick, das Vorsichtige, mit dem man ihr hier im Allgemeinen entgegentrat. Katharinas Augen wurden heiß und nass, aber sie riss sich entschlossen zusammen. Das fehlte noch, hier am Tisch in Tränen auszubrechen. Bloß weil ein Mägdelein, das sie kaum gekannt hatte, nicht mehr unter ihnen weilte. Dann fiel ihr etwas ein.

»Ist es denn sicher, dass sie sich umgebracht hat? Ich meine, so etwas ist doch ein sehr … drastischer Schritt.« Genau genommen war er ungeheuerlich. Jeder wusste doch, was auf Selbstmörder wartete.

Ein Grab auf dem Schindanger. Himmlisches Fegefeuer, hingezogen in die Unendlichkeit. Wenig Aussicht auf Vergebung.

Katharina hatte Roswitha Ville in der Stadtkirche zum ersten Mal gesehen. Sie hatte so inbrünstig gesungen und gebetet, dass es ihr aufgefallen war. So jemand glaubte an Gott und befolgte brav seinen Willen. So jemand brachte sich doch nicht einfach um.

Thomasus schob mit einem kratzenden Geräusch ungeduldig seinen Stuhl zurück und erhob sich. Mit raschen Schritten und ohne ein weiteres Wort verließ er die Stube. Die Mahlzeit war beendet.

II

Der allgegenwärtige Geruch von Druckerschwärze durchdrang das Haus, nur das sonst beständige Klacken und Klopfen der Pressen fehlte. Heitere Sonnenstrahlen fielen durch eine geöffnete Luke im steilen Dach, Staubkörnchen schwebten glänzend wie winzige Perlen im Licht. Die Stille war mit den Händen greifbar.

Wolfhard Stotzius betrachtete mit hochgezogenen Brauen die junge, hübsche Frau direkt vor ihm. Liebliche Locken kringelten sich um schmale Schultern, die geschmeidige Gestalt war umhüllt von leuchtend blauem Samt. Sie hätte, süß wie sie war, über eine Sommerwiese tanzen sollen. Stattdessen hing sie an einer gedrehten Seidenkordel vom Dachbalken herab und pendelte kaum merkbar im Luftzug dieser vermaledeiten Dachkammer, in der es schwerfiel, normal weiterzuatmen.

»Kann denn niemand das Mädchen abnehmen, um der Liebe Christi willen!« Bruder Meinhardus war angespannt. Ihm behagte der Anblick nicht.

Stotzius’ massige Gestalt drückte mit jedem Zoll Widerwillen aus. »Nun, die Sache scheint ja wohl mehr als klar zu sein.« Mit dem Wink einer herrischen Hand rief er den Gerichtsdiener heran, die Leiche von ihrem luftigen Platz wegzuschaffen.

Der Gerichtsdiener war ein unbeholfener Mann und fühlte sich ersichtlich unwohl. Es sollte nicht zu seinen Aufgaben gehören, hübsche Selbstmörderinnen von ihren irdischen Fesseln zu befreien, fand er. Genau genommen sollte es niemandes Aufgabe sein. Behutsam, um Roswitha Villes Lockenpracht nicht in Unordnung zu bringen, machte er sich an dem grünen Band zu schaffen, das eng den schlanken Hals umschnürte.

Zu behutsam vielleicht, denn er vergaß, den Mädchenkörper abzustützen, und so krachte dieser mit einem hässlichen Geräusch auf die Dielenbretter zu seinen Füßen. Staub rieselte vom Dachbalken herab und bedeckte als feine Puderschicht den Samt ihres Kleides.

Aus dem Zwielicht einer Ecke des weiten Raumes erklang ein hohes Wimmern wie von einem Tier, gefangen in einer Falle ohne Ausweg.

Richtig, Dederich Ville, der unglückliche Vater der Delinquentin, war ja auch noch da. Stotzius hatte seine Anwesenheit entschlossen ignoriert. Unangenehm. Andererseits hatte es hier im Haus wohl an der nötigen Gottesfurcht gemangelt. Hand an sich zu legen! Stotzius schüttelte in gerechter Empörung das mächtige Haupt. Jedenfalls war er der Meinung, man solle die ganze unerfreuliche Angelegenheit möglichst schnell hinter sich bringen. »Reißt Euch zusammen, Ville.« In Ermangelung einer Reaktion fügte er erläuternd hinzu: »Ihr seid verpflichtet, uns noch einige Auskünfte zu geben.«

Der Rat musste informiert, die Schöffenkollegen vorbereitet werden. Stotzius, Mitglied der Fleischerzunft und Schöffe des Wittenberger Ratskollegiums, war gemeinsam mit Bruder Meinhardus entsandt worden, die Sachlage zu klären. Seiner Ansicht nach gab es da nicht viel zu rätseln. Roswitha Ville hatte sich aufgehängt, jedes Kind konnte das erkennen. Nur ein Narr mochte glauben, bei dem Vorfall könne es sich um ein Versehen gehandelt haben. Eine grüne Seidenkordel, zu einer Schlinge gewunden und geknüpft, tief eingeschnitten ins Fleisch eines Mädchenhalses – was gab es daran noch zu deuteln?

Bruder Meinhardus warf Stotzius einen strengen Blick zu und wandte sich dann an die kauernde Gestalt in der Ecke. »Meister Ville, steht auf, Ihr müsst mit uns sprechen.«

Der Druckermeister befand sich jedoch für den Moment außerhalb der Realität. Wie auch nicht, mit einer toten Tochter am Balken? Er hockte stumm und händeringend auf den Dielenbrettern, um ihn herum die hastig raschelnden Schrittchen von Mäusen, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlten.

»Wer hat sie gefunden?« Bruder Meinhardus’ hagere Gestalt klappte zusammen und hockte sich neben den unglücklichen Hausherrn.

Der vorwitzige Sonnenstrahl war weitergewandert und erfasste nun das leuchtende Bunt des Villeschen Wamses, dessen Fröhlichkeit der Düsternis der Situation gänzlich unangemessen war. Dederich Ville blinzelte in die Helligkeit. Verwirrte Augen, in Tränen schwimmend. Bruder Meinhardus war Seelsorger, er kannte sich mit unglücklichen Mitmenschen aus. Sanft legte er die Hand um Villes Ellenbogen. »Nun steht auf«, wiederholte er ruhig.

Wolfhard Stotzius schnalzte gereizt mit der Zunge, seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Bruder Meinhardus winkte ihn mit einer resoluten Bewegung zur Ordnung. Der Gerichtsdiener scharrte verlegen mit den Füßen. Dederich Ville nahm von all dem keine Notiz.

Endlich rappelte er sich auf. »Sie war doch so ein hübsches Kind«, flüsterte er.

»Ja, das war sie. Aber nun müsst Ihr uns sagen, wer sie gefunden hat.«

»Ich. Ich war es.« Sein Flüstern war kaum mehr zu hören. »Ich kam die Stiege hoch, auf der Suche nach … nach … ich weiß nicht mehr. Und da … da hing sie …« Dederich schlug die Hände vors Gesicht.

Ein Vater, der sein einziges Kind auf eine ungeheuerliche Weise verloren hatte. Wolfhard Stotzius dachte kurz an seine drallen Töchter daheim und daran, was ihnen blühen würde, sollten sie ähnlich verantwortungslos handeln, dann mäßigte er seinen Ton. »Seid Ihr nicht auf den Gedanken gekommen, sie abzuschneiden?«

Der Druckermeister wandte ihm das kalkweiße Gesicht zu, die mausgrauen Haare fielen wirr über seinen Schädel, vermochten die kahlen Stellen nicht mehr zu überdecken. In stummem Entsetzen schüttelte er den Kopf. »Abschneiden? Ich? Nein.« Mühsam stolperten die Laute über seine spröden Lippen.

»Nun, sie hätte ja noch leben können«, wies ihn Stotzius streng zurecht.

Bruder Meinhardus schüttelte den Kopf. »Feinfühligkeit gehört nicht zu Euren Stärken, Stotzius«, bemerkte er.

Dederich Ville hatte sich unterdessen erneut in das Innere seiner Verzweiflung zurückgezogen und den Wortwechsel nicht verfolgt. Nur mit Anstrengung kam er auf die Knie. Dann kroch er Zoll für Zoll auf die sterbliche Hülle seiner Tochter zu.

Klamme Finger auf einem erstarrten Gesicht. Kalt und glatt, wie bei einer Marmorstatue. Und genauso tot. Dederich Ville brach in herzzerreißendes Schluchzen aus.

Der Himmel zog sich zu, der bislang goldene Oktober bewies, dass er auch einiges an Schroffheit zustande bringen konnte und schickte Wolken in sämtlichen vorstellbaren Grauschattierungen. Katharina stand gemeinsam mit Walli im Garten auf der Rasenbleiche, um noch vor dem Regen die Wäsche ins Haus zu holen. Der Wind zerrte an ihren Kleidern, blähte Rock und Ärmel. Sie hoben und senkten die Hände in gleichmäßigem Takt, als sie die steifgetrockneten Hemden und Tücher von den Klammern befreiten, mit denen sie an der Leine befestigt waren.

Es handelte sich um eine Arbeit, bei der man gut nachdenken konnte. Vor allem, da Walli von sich aus kein Wort von sich gab, und sprach Katharina sie an, färbten sich ihre Wangen so rot wie die abgearbeiteten Knöchel ihrer Finger.

Das Seil tanzte auf und ab, wenn wieder ein schweres Stück in den Wäschekorb fiel.

Ob Roswitha auch getanzt hatte, als sie an ihrem Strick hing?

Katharina ließ die Arme sinken und dachte an den Tag im September zurück, an dem sie mit der jungen Ville das erste Mal ins Gespräch gekommen war. Der Himmel hatte sich klar und blau über dem Land gewölbt; und ein letztes Mal aufgebäumt, hatte der Sommer die letzten warmen Tage gebracht. Nur in der Frische der Nacht lag bereits die Verheißung auf den nahenden Herbst. Sie hatte ihre Spaziergänge schon aufgenommen und ihr Weg führte sie auf den Steg über den Wallgraben, der die Stadt vor Angreifern schützen sollte. Sie war allein, Berthe hatte noch dringend etwas besorgen müssen, ein Band, Garn, Nadeln, irgendetwas, Katharina wusste es nicht mehr. Sie stützte sich mit festem Griff auf die Brüstung und betrachtete das trübe, braune Wasser unter ihr. Sicher war es nicht tief, gerade so, dass es ohne Hilfsmittel nicht zu überwinden war. Es stand, war brackig und ein fauliger Gestank ging von ihm aus. Auf der Oberfläche trieben braune Blätter dahin, erste Vorboten des sich neigenden Jahres.

»Kann ich Euch irgendwie helfen?«

Katharina drehte sich überrascht um. Sah sie hilfsbedürftig aus? Das war – peinlich.

»Nein. Vielen Dank«, erwiderte sie steif.

»Habt Ihr etwas dagegen, wenn ich mich ein wenig zu Euch geselle?«

Neben ihr stand eine freundliche junge Frau mit hübschem, frischem Gesicht; sie hatte sie schon einmal gesehen, in der Stadtkirche. Von so einer ging kein Unbill aus. Katharina rang sich durch. »Nein, ich habe nichts gegen Eure Gesellschaft einzuwenden. Allerdings wollte ich gerade fort. Einen Spaziergang machen, vielleicht mögt Ihr mich ein Stück begleiten?«

»O ja, sehr gern.« Ein strahlendes Lächeln, ohne Arg. »Ich heiße Roswitha. Meinem Vater gehört die Druckerei oben im Norden der Stadt.«

»Er arbeitet für die Universität?«

»Auch. Aber leider ist sie ein wenig weit von uns entfernt, da gehen die Magister lieber zur Konkurrenz in der Nähe. Nicht, dass wir Sorgen hätten oder so etwas«, beeilte Roswitha sich zu versichern. »Es gibt eigentlich immer genug zu tun.«

Katharina entspannte sich, angesichts der zwitschernden Anmut des Mädchens war das auch leicht.

»Wollen wir da lang gehen?« Roswitha wies mit einer schlanken Hand in Richtung Elbe.

»Lieber dort entlang.« Katharina lächelte und wandte sich ab, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Ein schmaler Pfad folgte dem Wallgraben und dem spärlichem Gesträuch, das möglichen Eindringlingen den Weg erschweren sollte.

»Verzeiht mir, aber wer seid Ihr eigentlich?«, fragte Roswitha. »Ich habe Euch noch nie gesehen. Seid Ihr zu Besuch?«

So fühlte es sich an, aber so war es nicht. »Nein, ich bin nicht zu Besuch. Ich habe vor kurzem nach Wittenberg geheiratet. Mein Name ist Katharina. Katharina Knabb, nunmehr Roeseling.«

»Roeseling?« Roswitha warf ihr einen Blick unter langen Wimpern zu. »Ihr habt Thomasus Roeseling geheiratet?«

»Ja. Ihr seid mit ihm bekannt?«

»In Wittenberg kennt beinahe jeder jeden, irgendwie jedenfalls. Die Studenten natürlich ausgenommen, die wechseln schließlich dauernd. Aber die wirklichen Wittenberger, nun, da kennt man sich eben … vom Sehen wenigstens.« Roswithas Stimme verlor sich im aufgeregten Quaken einer Entenfamilie, die sich von den Spaziergängern gestört fühlte.

»Ich selbst kenne ihn noch nicht allzu gut.« Das ging eine Fremde eigentlich überhaupt nichts an. Aber es war nicht immer leicht, wenn man niemanden hatte, mit dem man reden konnte, und außerdem – von Roswitha ging eine Wärme aus, die es schwer machte, sich mit Vertraulichkeiten zurückzuhalten. Allerdings hatte sie gar nicht zugehört.

»Ich selbst habe noch nicht geheiratet«, platzte die Villerin mit einem Mal heraus. »Mein Vater möchte es, aber ich … nun ja. Manchmal denke ich, man sollte sein Leben nicht dem persönlichen Streben weihen, sondern seine Kraft in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Ihr versteht?«

»Nicht so ganz.« Katharina lächelte entschuldigend. »Wollt Ihr ins Kloster?«

Ein gelber Postillon schwebte vorbei und klappte fröhlich mit den Flügeln. Roswitha blickte ihm hinterher und lachte verlegen. »Ich weiß nicht. Nicht so genau. Wisst Ihr, ich glaube, es ist gut, sein Leben dem Herrgott zu weihen und seine Kräfte unter die Liebe Christi zu stellen. Es ist … gottgefällig, nicht nur an uns selbst zu denken, nicht? Mein Vater ist übrigens ganz und gar dagegen«, fügte sie in vernünftigem Ton an.

»Gegen die Liebe Christi?«

»Nein, um Himmels willen, da habt Ihr mich aber vollkommen missverstanden!« Roswitha war so entsetzt, dass es Katharina leidtat, sie aufgezogen zu haben. »Nein, ins Kloster soll ich nicht gehen. Er will einen Schwiegersohn.«

»Und gibt es jemanden, den Ihr in Betracht ziehen könntet?« Bei einem Mädchen wie Roswitha müssten die Bewerber doch Schlange stehen, zumal, wenn der Vater Besitzer einer gutgehenden Druckerei war und die Mitgift angemessen ausfallen würde.

»Nein.« Roswithas Stirn umwölkte sich kurz. Dann wechselte sie das Thema. »Seht Ihr da vorn die Hütten? Das ist unser Fischerdorf. Vielleicht kennt Ihr es noch nicht. Aber wenn Ihr frischen Fisch kaufen wollt und gegen einen Spazierweg nichts einzuwenden habt, bekommt Ihr dort immer den besten.«

Katharina nickte. So weit war sie noch nicht. Vorerst lernte sie noch, sich in Wittenberg selbst zurechtzufinden. Den Markt und seine Händler musste man sich gewogen machen, um nicht mit zweitklassiger Ware abgespeist zu werden. Der Name Roeseling hatte in Wittenberg einen guten Klang, glaubte sie, und so würde sie sich auch hier Respekt verschaffen, wie sie es daheim in Elster getan hatte. Alles eine Frage der Zeit.

»Wenn Ihr mögt, kann ich Euch begleiten.« Roswitha hakte sich bei ihr ein. »Wollen wir umkehren? Ich habe zu Hause nicht angekündigt, so lange fort zu bleiben, und ich will nicht, dass mein Vater sich Sorgen um mich macht.«

Katharina drückte ihren Arm. »Nein, das soll er nicht. Sagt ihm, wenn Ihr mit mir zusammen seid, werde ich auf Euch aufpassen, da kann er ganz beruhigt sein.«

Ganz genau das hatte sie gesagt. Wie unendlich dumm, ein Versprechen zu geben, das einzuhalten, sie dann nicht imstande gewesen war. Denn sie hatte auf Roswitha Ville nicht aufgepasst. Sie hatte noch nicht einmal geglaubt, dass ein Anlass dafür bestand, sich Sorgen um sie zu machen. Diese sprühende Lebendigkeit, diese Warmherzigkeit ließen doch an das Gute im Leben glauben.

Wie sich herausgestellt hatte, war dies ein Irrtum gewesen.

»Herrin? Herrin!« Wallis schüchterne Stimme drang nur zaghaft in Katharinas Erinnerungen. Das Bild verschwand und mit ihm das Lächeln in einem Gesicht, das es nun so nicht mehr gab.

»Wir sind fertig, Herrin.«

Katharina nickte nur, ein hartnäckiger Kloß verstopfte ihr den Hals. Aber Walli war ja ohnehin dankbar, wenn ihre Herrschaft schweigsam blieb.

Vertrauliche Besprechungen führte Thomasus Roeseling nicht im großen Kontor, in dem Rutger und seine Untergebenen arbeiteten, sondern in seinem privaten Büro. Es hatte Fenster mit dicken Butzenscheiben zur Straße hin, die zwar Helligkeit in den kleinen Raum ließen, durch die aber niemand von außen hineinsehen konnte. Das war wichtig, denn nicht jeder, der mit dem Haus Roeseling verhandelte, wollte dies gleich vor der ganzen Welt tun.

Einen wesentlichen Teil des Raumes nahm ein großer Tisch auf mächtigen, geschnitzten Seitenteilen ein; er besaß eine praktische Vielzahl unauffälliger kleiner Laden, in denen sich Dinge verstauen ließen, die nicht für jedermanns Augen bestimmt waren. Davor stand ein hässlicher, aber bequemer Sessel. Und in diesem lehnte Thomasus sich zurück und bedachte seinen Besucher mit einem sparsamen Lächeln.

»Ihr hättet doch den weiten Weg von Erfurt nicht kommen müssen, um persönlich mit mir über die Lieferung des Indigos zu sprechen. Ein Bote mit einer Nachricht hätte es auch getan.«

Georg Degenhardt zog ein großes quadratisches Tuch aus seinem Ärmel und tupfte sich die Stirn. »Natürlich, Roeseling. Darum geht es im Grunde auch nicht. Ich wollte Euch ein Geschäft vorschlagen.«

Thomasus’ Blick lag prüfend auf seinem Gegenüber. »Einen Schluck Wein, Degenhardt? Einen Imbiss?«

Sein Gast winkte ab. »Nein, nein, macht Euch keine Mühe.« Er wirkte angespannt.

Ohne den Einwurf zu beachten, läutete Thomasus mit der Messingglocke, die neben der Waage stets in erreichbarer Nähe auf seinem Schreibtisch stand. Umgehend öffnete sich leise knarrend die Tür, und Rutger schlängelte sich mit einer demütigen Verbeugung in den Raum.

Thomasus sah ihn nicht an. »Sorge dafür, dass unser Gast eine Erfrischung erhält. Schicke Wolfram.«

Von den beiden Kontorgehilfen war Wolfram sehr viel anstelliger als Frans. Der war noch so neu bei ihnen, dass er vor allem Angst hatte und dem Lehrherrn mit seinen erschrockenen Kinderaugen gehörig auf die Nerven ging. Bei Frans war zu befürchten, dass er dem Gast den Wein über die Schultern goss, anstatt in den Becher. Und Degenhardt war nervös genug, da brauchte es keinen tölpelhaften Lehrjungen.

»Benötigen wir Unterlagen, Degenhardt? Kann Rutger im Archiv irgendetwas heraussuchen, was wir für unsere Unterredung benötigen?«

»Das wird nicht nötig sein. Ich schlage vor, wir besprechen uns und entscheiden dann.«

Die beiden schwiegen, solange Wolfram damit beschäftigt war, ihnen warmen Würzwein einzuschenken und eine Platte mit kaltem Fleisch und einem Viertelkäselaib zurechtzurücken, wobei Letzterer einen etwas strengen Geruch in dem kleinen Raum hinterließ. Dann nickte Thomasus seinem Gehilfen wortlos zu, und dieser verschwand geräuschlos. Thomasus Roeseling hatte seine Leute fest im Griff.

»So, Degenhardt, dann kommen wir mal zur Sache. Worum geht es?«

»Nun.« Degenhardt räusperte sich kurz. »Ihr habt bei mir eine größere Menge Indigo bestellt.«

»Zehn Ballen«, warf Thomasus hilfsbereit ein.

»Genau. Ihr könnt zwölf zum selben Preis haben.«

»Gern. Wird natürlich angenommen.« Thomasus dachte nicht daran, es Degenhardt leicht zu machen. Immerhin wollte dieser etwas von ihm und nicht umgekehrt. Er verschob das Tintenhörnchen ein wenig auf seinem Tisch. Es war ein sehr hübsches Tintenhörnchen mit feinziseliertem Silberrand auf einem zartgeschwungenen Körper. Er hatte es aus der Zeit, als er noch selbst weite Reisen unternommen hatte, einmal war er sogar bis Venedig gekommen. Dort hatte er das zierliche Gefäß von einem Mohren erstanden, der stets einen imposanten, rotseidenen Turban mit einer Pfauenfeder daran getragen hatte. Thomasus hütete das Tintenhörnchen wie einen Schatz.

»Ich hätte da allerdings einen Vorschlag«, fuhr Degenhardt fort.

»Eine Bitte«, korrigierte ihn Thomasus nüchtern.

»Nun ja, vielleicht auch das.« Degenhardt zog erneut sein Tuch aus dem Ärmel. Vermutlich war es bereits feucht. »Ich bräuchte eine gewisse Menge Pfeffer.« Er räusperte sich umständlich. »Weißen Pfeffer. Ich habe gehört, Ihr erwartet eine Ladung aus Lissabon. Eine größere Ladung?«

Thomasus nickte. Man munkelte, Degenhardt habe Pech gehabt. Er hatte in großem Stil über die Portugiesen Pfeffer von der Malabarküste bestellt, und das Schiff, welches seine gesamte Ladung transportierte (ein unnötiges Risiko, wie Thomasus fand), war den ständigen Scharmützeln der Portugiesen mit den Türken zum Opfer gefallen. Was bedeutete, dass die Ladung entweder vor der arabischen Küste auf dem Meeresgrund lag oder ein türkischer Freibeuter sich unerwarteten Reichtums erfreute.

Fest stand bloß, dass Georg Degenhardt in der Klemme saß, denn er hatte Abnehmer, die er nicht beliefern konnte. Jetzt benötigte er Ersatz, um nicht das Gesicht zu verlieren. Und Geld natürlich. Thomasus’ Mund verzog sich zu einem sanften Lächeln, um Degenhardt zu ermutigen, sein Herz auszuschütten.

Dieser starrte auf die feingezeichnete Weltkarte, die hinter Roeseling hing. Wahrscheinlich hätte er für sein Leben gern gewusst, an welcher Stelle sein Pfeffer sich gerade befand. »Ich würde Euch einen Teil der Ladung abnehmen. Zu einem guten Preis, versteht sich.«

Thomasus nickte wieder und ließ seinen Blick nachdenklich auf dem armen Degenhardt ruhen. Ein Missgeschick wie dieses konnte jeden heimsuchen. Schiffe gerieten in Stürme, in Kriege oder in die Fänge von Piraten, das war der Fluch des Fernhandels. Und zugleich seine Chance, denn die Waren, die den europäischen Markt schließlich erreichten, brachten beträchtlichen Gewinn.

»Ich will Euch nicht schröpfen, mein Freund. Aber niemand versteht besser als Ihr, welche Wagnisse ein Händler eingeht. So sollte der Preis schon angemessen sein.«

»Sicher. Allerdings komme ich Euch mit dem Färberwaid entgegen.«

»Natürlich. Aber das beste Färberwaid wächst bei Euch um die Ecke und muss nicht unter großem Aufwand aus Indien herbeigeschafft werden.«

Thomasus hatte gelernt, das Risiko gering zu halten, indem er seine Ware niemals am Stück verladen ließ, sondern stets auf verschiedene Schiffe verteilte. Er hatte sich mit einer Gruppe gleichgesinnter Fernhändler zusammengeschlossen, die jeweils an verschiedenen Schiffen Anteile besaßen und so ihre Warenbestellungen stückelten. Ging ein Schiff unter, so verblieben mit etwas Glück die übrigen. Es kam allerdings gelegentlich auch vor, dass einen das Glück verließ.

»Vielleicht kann ich Euch jetzt die Vorzüge einer Handelsgesellschaft zum Zwecke der Risikominimierung klarmachen?«

»Ich weiß, Ihr haltet es seit neuestem so, und auch immer mehr andere Händler machen es wie Ihr.« Bei Degenhardt löste eine solche Vorstellung Widerwillen aus. »Ich teile nicht Euer Vertrauen in die Konkurrenten, mein lieber Roeseling.«

»Wir haben unsere Faktoren und Kommissionäre vor Ort, auf die wir zählen können, Degenhardt, die schauen den Kollegen schon auf die Finger. Ich will Euch nicht überreden, aber überlegt es Euch noch einmal. Ihr habt am eigenen Leib erfahren, dass das Wagnis größer ist, wenn man ihm allein gegenübersteht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich schlage vor, wir erledigen das Geschäftliche und besiegeln das Ganze mit einem kräftigen Schluck. Welche Menge Pfeffer würde Euch denn von Euren drängendsten Forderungen erlösen?

Burkhardt Gantzer, Wittenbergs Schützenmeister, wischte sich den Schaum von der Oberlippe. »Was gibt es Neues?«

Thomasus hob die Schultern. »Ich dachte, das könntest du mir sagen.«

Burkhardt seufzte. »In dieser Stadt geschieht nichts, was nicht jeder im selben Moment weiß.« Er warf einen Blick in die Runde. Die Ausschankstube des Gildehauses war stets gutbesucht, und eigentlich kannte jeder in Wittenberg Burkhardt Gantzer, der in der Regel überall auf Sympathie stieß. Aber ihr Tisch stand abseits von den anderen Besuchern und war sehr klein, also hatten sie vielleicht Glück und niemand gesellte sich zu ihnen. Er senkte die Stimme. »Ich nehme an, du meinst Roswitha Ville?«

Thomasus nickte mit gleichmütigem Ausdruck. Er verschob seinen Bierkrug, bis er genau auf dem Kreis stand, den der überlaufende Schaum als Erstes verursacht hatte.

»Woher weißt du davon?«

»Die Magd meiner Frau kam mit der Geschichte aus der Stadt. Berthe. Offenbar klangen ihr die Ohren von dem Geraune in den Straßen. Und wie die Weiber nun einmal sind, hat sie begeistert die Gerüchte aufgegriffen und an meinen Mittagstisch geschleppt.« Thomasus blickte Burkhardt mit unbewegter Miene an, er wirkte nicht über die Maßen wissbegierig, sondern kühl und unbewegt wie meistens. »Und? Ist etwas dran an dem Gerede?«

Burkhardt legte die Stirn in Falten. Er kannte Thomasus seit einem Vierteljahrhundert, sie hatten schon zusammen im Schlamm der Straßen gespielt, und niemand wusste besser als er, dass sein Freund es hasste, sich in die Karten blicken zu lassen. Vor allem, wenn es um seine Geschäfte ging. Oder um das, was im weitesten Sinne mit Gefühlen zu tun hatte.

»Ich kann’s nicht genau sagen«, erwiderte er bedächtig. »Ich habe die Tote nicht gesehen.«

»Aber tot ist sie?«

»Ja. Das steht fest. Ihre Leiche habe ich allerdings nicht gesehen. Also weiß ich nicht sicher, wie sie zu Tode gekommen ist.«

Eine steile Falte bildete sich zwischen Thomasus’ Augenbrauen. »Wer untersucht den Fall?«

Burkhardt zog eine Grimasse. »Wolfhard Stotzius. Und Bruder Meinhardus von den Augustinern als juristischer Berater. Sie sollen dem Rat vortragen und die Schöffen einstimmen. Aus Stotzius’ Sicht gibt’s bestimmt nicht viel zu klären. Wenn es nach ihm geht, wird die kleine Ville morgen vom Gericht verurteilt.«

Thomasus spielte weiter mit seinem Bierkrug, den er ansonsten unbeachtet ließ. »Stotzius ist ein grober Klotz.«

»Stimmt. Wenn du’s keinem verrätst: Ich kann ihn nicht leiden. Selbstmorde sind eine heikle Angelegenheit, und ich bezweifele, ob er in dieser Sache der Richtige ist.«

Thomasus schwieg und grübelte vor sich hin.

»Du kanntest sie? Roswitha, meine ich?«

Die Falte auf Thomasus’ Stirn vertiefte sich. »Nein. Man grüßte sich. Nichts weiter.«

»Ich frage mich …«, setzte Burkhardt an und verstummte.

Thomasus schaute seinem Freund prüfend in die Augen, konnte aus ihnen aber nichts herauslesen. Auf seine Weise verstand es Burkhardt, genauso unzugänglich zu sein wie er selbst. Allerdings konnte er auch zu unverstellter Offenheit finden, was Thomasus entschieden schwerer fiel. »Was fragst du dich?«

»Ob man es wirklich dabei belassen sollte. Vielleicht hat ein Mädchen wie Roswitha etwas Besseres verdient. Dass sich einer um die Sache kümmert. Sie muss doch in Not gewesen sein, wenn sie so einen drastischen Schritt unternommen hat.«

»Burkhardt, du hast ein zu weiches Herz. Lass die Finger davon.«

»Warum? Es schadet doch niemandem, wenn ich einem Mädchen, das so sehr am Leben litt, dass es freiwillig daraus geschieden ist, die Ehre erweise. Wieso soll ich nicht versuchen herauszufinden, was es dazu getrieben hat.« Burkhardt konnte starrköpfig sein.

»Ich rate dir: Lass die Finger davon«, wiederholte Thomasus. »Du könntest sie dir verbrennen. Selbstmörder sind nicht ehrenhaft.«

»Weiß ich.« Burkhardt leerte ungerührt seinen Krug. »Es ist aber auch nicht ehrenhaft, einen Menschen im Leben so allein zu lassen, dass er keinen Ausweg mehr sieht. Da kann man ihm doch wenigstens im Tode Recht erweisen.«

»Tu, was du nicht lassen kannst«, sagte Thomasus, stellte unsanft seinen Bierkrug auf den Tisch und verließ mit langen Schritten die Halle.

III

Der Oktoberregen rauschte monoton vom Himmel und verwandelte die Stadt in einen Morast. Zu normalen Zeiten flossen der Trajuhnsche und der Rischbach behäbig murmelnd durch die Stadt und machten sich zweifellos nützlich, denn sie betrieben die Mühlräder der Kurfürstlichen Amtsmühle, was lebensnotwendig war für die Gerber und Färber. Nicht zu vergessen die Bierbrauer, was für manch einen am wichtigsten war. Nach einer Regenperiode jedoch, wenn zu viel des Guten vom Himmel kam, sprudelte und rauschte das Wasser und die Bäche traten über die Ufer, dann wurde es zumindest für die Händler und Kaufleute lästig. So wie heute. Die Kaufmannswagen hielten vor dem Rathaus inmitten des Marktplatzes und blieben im Schlamm stecken. Man konnte das Fluchen der Fuhrknechte bis hinauf in den Ratssaal hören.

Wolfhard Stotzius ließ sich von so etwas nicht beirren. Er straffte seinen wohlgepolsterten Leib und nahm in gewohnter Manier das Heft in die Hand. »Nun, wir haben uns ein Bild machen können. Unschwer, möchte ich hinzufügen. Der Sachverhalt ist unmissverständlich und eindeutig.«

Burkhardt Gantzer ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Das fahle Licht des herbstlichen Nachmittags vermochte den Raum kaum zu erhellen, weshalb man sich genötigt gesehen hatte, die Lichter aufzustecken. Sie warfen einen flackernden Schatten über die anwesenden Ratsherren. Nur fünfzehn der vierundzwanzig hatten es in diesem Fall erforderlich gefunden, dem Ruf zur Versammlung zu folgen, und von denen, die gekommen waren, schienen nicht alle sonderlich interessiert an dem Fall zu sein. Eberwin Rößler, der Stadtkämmerer, pulte ohne Unterlass gelangweilt in den Zähnen.

Dem Ratsvorsitzenden Wolfgang Waertz wurde die effektheischende Pause zu lang. Er winkte müde mit der Rechten. »Fahrt fort, Kollege.«

»Gern.« Stotzius strich mit der fleischigen Hand über das weiche Tuch, das seinen Leib umhüllte. »Nun, wir haben drei Dinge. Drei Dinge, die zueinandergehören und eine Einheit bilden. Wir haben ein Weib«, er streckte einen Finger in die Höhe, »ein junges, das ist wichtig, meine Herren. Dazu einen Strick«, er ließ einen zweiten Finger folgen, geschmückt mit einem schweren Ring, in dem sich funkelnd das Kerzenlicht brach, »und einen Balken.« Der dritte Finger ging in die Luft.

Burkhardt unterdrückte ein Seufzen.

»Was bitte ist so bedeutsam daran, dass es sich bei der Delinquentin um eine junge Frau handelt?« Sigurt Mehenz teilte anscheinend Burkhardts Ansicht, Stotzius nehme sich zu wichtig.

»Dazu komme ich später.« Ein Wolfhard Stotzius ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. »Wir haben also ein Weib, um dessen Hals ein Strick liegt, welcher am Dachbalken des väterlichen Hauses befestigt ist und nämliches Weib stranguliert. Also kriegt sie keine Luft und stirbt. So einfach ist das.« Er schwieg und blickte in die Runde, um zu prüfen, ob seine Beweisführung auch die beabsichtigte Wirkung entfaltete. In die nun folgende Stille hinein war das leise Trommeln der stetig fallenden Regentropfen zu hören. Dann ergriff Mehenz erneut das Wort. »Gut. Und? Wie ist das Mädchen da hinaufgekommen? An den Balken?«

»Sie stellte sich auf einen Schemel, knüpfte das Seil, legte es um den Hals und sprang«, erläuterte der Fleischermeister ungerührt.

Burkhardt betrachtete Bruder Meinhardus. Der Augustinereremit schwieg mit unbewegter Miene. Er war doch auch dabei gewesen, er hatte es gesehen, das Kind. Hatte er denn kein Mitleid? Warum gestattete es Stotzius nur immer wieder jedermann, seine Aufgeblasenheit derart selbstgefällig zu präsentieren?

Eine Fliege brummte ungerührt durch den Saal und begann, dem Stadtkämmerer auf die Nerven zu gehen. Andererseits lenkte es ihn von seinen Zähnen ab, wofür Burkhardt aufrichtig dankbar war. Rößler beschloss, sich auf die Jagd zu machen. Zunächst ohne Ergebnis.

»War ein Schemel da?« Mehenz wollte es erzwingen. Zumindest ließ er sich von Stotzius nicht beeindrucken.

»Natürlich«, erwiderte dieser mit fester Stimme. »Was glaubt Ihr denn? Dass sie ohne hinaufgehüpft ist?« Er gestattete sich ein ironisches Zucken der Mundwinkel. »Wohl eher hinunter.«

»Ich weiß nicht, was Ihr habt, Mehenz«, mischte sich Neidhardt Siepen ein. »Kollege Stotzius hat doch klar aufgelistet, was er gesehen hat. Was vorhanden war. Und dann zog er seine Schlüsse. So, wie ich das sehe, kann man diesen durchaus folgen. Das Weib hat Hand an sich gelegt, eine schwere Sünde an sich und vor Gott begangen. Das wollen wir doch hier einmal klarstellen.«

Ein scharfer Knall ließ die Ratsversammlung auffahren. Der Stadtkämmerer hatte die Fliege erschlagen.

»Richtig. Die Tötung eines Erdenbürgers gehört zu den schlimmsten Verbrechen, die ein Mensch begehen kann. Auch das muss festgehalten werden. Fehring?« Siepen legte Wert darauf, dass seine Überzeugungen der Nachwelt erhalten blieben.

Kurt Fehring, der Stadtschreiber, nickte gleichmütig und fuhr fort, mit kratzender Feder den Verlauf der Sitzung festzuhalten. Schräg hinter ihm, im Halbdunkel einer flachen Nische, entdeckte Burkhardt Thomasus Roeseling, der mit unbeteiligter Miene dem Gespräch folgte.

»Sehr richtig.« Wolfhard Stotzius und Neidhardt Siepen schienen bemerkenswert einhelliger Meinung. »Man kann schließlich einem Menschen, einem Weib noch dazu, nicht erlauben, dass es nach eigenem Gusto in die Schöpfungsordnung eingreift. Das ist wider die Heilslehre. Und wider die Vernunft.«

Mehenz fiel etwas ein. »Warum war Euch wichtig, dass es sich bei dem Weib – kann sich eigentlich niemand dazu durchringen, sie bei ihrem Namen zu nennen? –, dass es sich also bei Roswitha Ville um eine junge Frau handelt? Ihr wolltet uns noch erhellen.«

Burkhardt verkniff sich ein Grinsen, aber an Wolfhard Stotzius prallte Sarkasmus ab. »Kein Verstand und keine Erfahrung«, erklärte er kurz.

»Nun, vielleicht sollten wir da nicht zu harsch urteilen«, meldete sich eine zurückhaltende Stimme. Bruder Meinhardus, endlich. »Nehmen wir meinethalben an, das Weib als solches habe einen anderen Verstand als unsereiner. Aber gar keinen, lieber Stotzius, das ist bedenklich nahe an einer Kritik der göttlichen Schöpfung.« Er unterbrach sich kurz und strich nachdenklich über das blankrasierte Kinn. Dann nutzte er das allgemeine verblüffte Schweigen und fuhr fort: »Dennoch ist die Selbsttötung ein schweres Vergehen und über ein solches kann nicht stumm hinweggesehen werden, da gebe ich Stotzius vollkommen recht.« Der Fleischermeister machte ein Gesicht, als sei er ohnehin nie von etwas anderem ausgegangen, als dass man seiner Einschätzung folgen würde. »Daher sehe ich es als unabdingbar an, der Sache sehr sorgfältig auf den Grund zu gehen und sich ein zuverlässigeres Bild zu machen.«

»Ich schlage vor, wir entsenden den Stadtarzt«, warf Kuno Riesener ein. Er hatte seit einem Jahr das Gesundheitswesen unter sich, ein Ressort, dem er nur sehr wenig Liebe entgegenbrachte. Seiner Ansicht nach trug es ihm beträchtlich mehr Arbeit und Ärger als Lorbeeren ein.

Stotzius sog empört die Luft ein, und Burkhardt beobachtete interessiert, wie sich der Stoff über seinem Leib zu spannen begann. »Das ist vollkommen überflüssig«, widersprach er streng. »Das Weib, also die kleine Ville, ist eindeutig tot und ebenso eindeutig durch den Strang gestorben. Es ist vollkommen klar, dass sie sich erhängt hat.« Er knallte die Faust auf den Tisch, aber nach der erfolgreichen Fliegenjagd des Kämmerers waren die Ratsherren an plötzliche Geräusche gewöhnt. »Meiner Ansicht nach kann die Sache gleich dem Hohen Gericht übergeben werden.«

Es schien so deutlich ein »Basta« durch den Raum zu hallen, als habe er es tatsächlich ausgesprochen.

Burkhardt schüttelte sacht den Kopf. Wie es bei unangenehmen Dingen gern geschah, beabsichtigte man offenbar auch hier, hastiger und oberflächlicher vorzugehen, als es für eine ordnungsgemäße Aufklärung der Verhältnisse gut sein konnte.

Glücklicherweise handelte es sich bei dem Ratsvorsitzenden um einen besonnenen Mann. Wolfgang Waertz wiegte das Haupt. »Ihr habt es eilig, Stotzius?«

»Nun, ich denke, mit einem Fall, der sich derart augenfällig darstellt wie dieser, sollten wir nicht mehr Zeit und Kraft verschwenden als unbedingt erforderlich. Bedenkt auch die Belastung des Vaters. Dederich Ville ist ein unbescholtener und gottesfürchtiger Bürger dieser Stadt und hat es verdient, dass die Schande, die sein Haus getroffen hat, möglichst schnell aus der Welt geschafft wird.«

»Nun, diese Eure Ansicht vermag ich durchaus zu teilen.« Bruder Meinhardus nickte in Stotzius’ Richtung. »Dennoch erbitte ich etwas mehr Zeit, um mir eine abschließende Meinung zu bilden. Roswitha Ville hat wie jedes Gotteskind, das gefehlt hat, eine gewissenhafte Analyse ihres Handelns verdient. Es geht mir zu schnell. Ich möchte mich beraten, mit meinen Ordensbrüdern und mit Juristenkollegen.«

»Nun, Ihr seid stets ein Zweifler, lieber Bruder.« Stotzius lächelte höflich, schaffte es jedoch, den Eindruck zu vermitteln, als seien Meinhardus’ Bedenken die Folge eines Mangels an geistiger Beweglichkeit, den er selbst sich nicht zuschulden kommen ließ.

»Niemand kann aus seiner Haut.« Bruder Meinhardus zog ebenfalls eine freundliche Miene, hinter der sich allem Anschein nach allerdings eine bemerkenswerte Zähigkeit verbarg. »Ich bin völlig einer Meinung mit Euch, was die Verwerflichkeit des Tuns der kleinen Ville angeht, Stotzius. Ich denke nur, eine gründliche Untersuchung benötigt ein wenig Geduld, um die Klarheit der Beweisführung zu untermauern und diesem erlauchten Gremium ausführlich darzulegen.«

Bruder Meinhardus war nicht nur klug, sondern auch diplomatisch. Und Wolfhard Stotzius ließ sich willig einfangen. »Nun gut, ganz wie Ihr möchtet. Mich drängt’s nicht. Wenn Ihr Zeit braucht, bitte, Ihr habt Zeit. Von mir aus.«

»So sei es.« Der Vorsitzende schlug erlöst mit dem Hammer auf den Tisch. »Wir treffen uns wieder in drei Tagen. Habt Ihr das, Fehring?«

Der Stadtschreiber nickte. Er sprach nur, wenn es sich gar nicht mehr vermeiden ließ. Hätte er es getan, wäre es vermutlich im allgemeinen erleichterten Stühlerücken ohnehin untergegangen.

Burkhardt Gantzer, der nicht sicher war, ob er mit dem Verlauf der Versammlung zufrieden sein sollte, vernahm die freundliche Stimme von Sigurt Mehenz, der versöhnlich in die Runde sagte: »Wie ist es, Kollegen, wollen wir uns den faden Geschmack der ganzen Angelegenheit aus der Kehle spülen?« Und als mehrheitlich ein Nicken erfolgte und sich den durstigen Herren auch Wolfhard Stotzius anschloss, verließ der Schützenmeister das Rathaus und tauchte fröstelnd ein in das Rauschen des Herbstregens.

Walli klopfte zögernd an die geöffnete Tür der Wäschekammer. »Ihr habt nach mir gerufen, Herrin?«

Zum Glück hatte sie ihre Schuhe vom Dreck des Wirtschaftshofes gereinigt. »Ich möchte, dass du mir zur Hand gehst bei der Überprüfung der Winterkleidung«, sagte Katharina und winkte sie herein.

Walli nickte und machte Anstalten, sich einen Stapel Weißwäsche zu greifen, der bereitlag.

»Warte.« Katharina lächelte sie freundlich an, aber Walli hielt den Blick gesenkt und sah es nicht. »Bevor du sie mitnimmst, sollten wir prüfen, ob wir etwas reparieren oder ergänzen müssen. Ich weiß es nicht, die Winterkleidung des Herrn habe ich bisher noch nicht gesehen.«

Walli klemmte fest die Wäsche vor die Brust und starrte stur auf den Boden zu ihren Füßen. Breite Dielenbretter, glatt durch jahrzehntelangen Gebrauch. Kaum Staub. »Das mach’ ich nicht. Das macht immer Mechthild.«

»Jetzt nicht mehr.« Katharina strich das rote Wams glatt. »Du bist für die Wäsche zuständig, nicht?«

»Bloß fürs Reinigen.«

»Nun, dann erweitern wir eben deinen Aufgabenbereich. Ich kümmere mich in Zukunft um die Kleidung der Hausbewohner, und du wirst mir dabei helfen.«

»Ich will keinen Ärger«, wandte Walli schüchtern ein, noch war nicht abzusehen, wer in diesem Haus auf lange Sicht die Oberhand gewinnen würde. Wenigstens wagte sie jetzt einen scheuen Blick in Katharinas Richtung.

»Den wirst du nicht bekommen. Mechthild wird sich anpassen müssen.«

Angesichts der stählernen Liebenswürdigkeit in der Miene der neuen Herrin gewann Walli mit einem Mal den Eindruck, Mechthild würde tatsächlich keine andere Wahl haben, als sich an einige Neuerungen in diesem Haushalt zu gewöhnen. Der Gedanke begann ihr zu gefallen. Außerdem wagte sie sowieso nicht, sich den Anordnungen der Ehefrau von Thomasus Roeseling zu widersetzen. Zögernd setzte sie den Stapel zerdrückter Wäsche auf einer der Truhen ab. »Was soll ich denn machen?«

»Zuerst einmal sehen wir die Kleider durch, die deines Herrn und meine, und dann entscheiden wir, was zu tun ist.«

Thomasus’ Sachen waren ausgezeichnet gepflegt. Außer einigen Bändchen, mit denen die Ärmel an die Wämser genestelt wurden, und dem ausgefransten Saum des knielangen Paltrockes war alles in ausgezeichnetem Zustand.

»Oh.« Walli hatte Thomasus’ Festtagsärmel entdeckt, die offenbar zu dem grünen Wams gehörten und einen Eindruck davon vermittelten, dass Meister Roeseling durchaus eine gewisse Eitelkeit an den Tag legen konnte. Es waren dunkelblaue, mit hauchzarten Goldfäden bestickte Ärmel, und aus den Schlitzen quoll helle Seide in der Farbe eines Maihimmels.

Katharina wollte nicht zugeben, dass sie beeindruckt war. »Sieh mal, ist die Stickerei hier nicht ein wenig ausgefranst? Wir bessern es aus.«

Walli zog unbehaglich die Nase hoch.

»Na gut, ich bessere es aus. Wenden wir uns nun einem deutlich trüberen Kapitel zu. Meinen Kleidern.« Katharina betrachtete missmutig die unordentliche Ansammlung, die sie bei ihrer Ankunft rasch in eine der Truhen gestopft hatte und nun ausgebreitet vor ihnen lag, um einer kritischen Inaugenscheinnahme unterzogen zu werden. Es handelte sich im Wesentlichen um Alltagskleidung, für Festgewänder hatte es in Elster nur selten einen Anlass gegeben. Eines hatte genügt. Es war blaugrau und wies ein bisschen Samtbesatz an den Kanten und Stickereien auf dem Mieder auf. Mit Thomasus’ Ärmeln konnte das arme Ding nicht konkurrieren.

»Ich brauche etwas Neues, Walli. Mit so einem Fetzen kann ich den Herrn nicht begleiten, wenn es eine Gelegenheit gibt. Findest du nicht?«

Walli blickte bekümmert auf das Kleid.

»Keine Angst. Sag’s nur. Es ist nicht prächtig genug.«

»Na ja.« Walli strich zögernd mit der flachen Hand über die Wolle. »Vielleicht könntet Ihr es als Alltagskleid nehmen. Als besseres Alltagskleid, meine ich«, fügte sie eilig hinzu.

»Die anderen sind tatsächlich noch schlimmer.« Katharina zog sorgenvoll die Stirn in Falten. Sie konnte doch ihrem Mann nicht gleich mit dem Wunsch nach mehreren Kleidern kommen. Ihre Mitgift war ansehnlich gewesen, ansehnlich genug, aber die brauchte Thomasus bestimmt fürs Geschäft, und er sah ganz sicher keinen Anlass, es für den Putz seiner Gattin aus dem Fenster zu werfen.

»Das Violette hier könntet Ihr mit einer Bordüre besetzen, in einer Farbe wie Herbstlaub. Das müsste gut dazu passen«, schlug Walli verschämt vor. »Und zu Euren Haaren.« Sie wurde knallrot.

Katharina ignorierte ihre Verlegenheit. »Meinst du? Herbstlaub? Ist das nicht zu … na, zu ähnlich?« Ihre rötlichblonden, störrischen Locken waren oft schon Anstoß zu allerlei Gram gewesen. Eigentlich lag wenig Sinn darin, die Farbe zu betonen, indem sie durch ihre Kleider darauf hinwies.

Walli zuckte mit den Schultern und schwieg. Aber Katharina hatte beschlossen, dem Mädchen seine Schüchternheit zu nehmen, Walli konnte in diesem Haus beinahe ebenso dringend eine Freundin gebrauchen wie sie selbst. »Komm schon. Wir waren beim Herbstlaub stehengeblieben. Und jetzt brauche ich ein Festgewand. Dafür ist Herbstlaub zu auffällig.«

»Ich denke, die Herrin würd’ ein helles Grün gut kleiden. So ein zartes, wie im Frühling die frischen Blättchen der Bäume.«

»Das brächte die Haare zum Leuchten.« Katharina dachte nach. Hellgrün. Ebenfalls nicht so zurückhaltend, wie sie es eigentlich vorzog. Aber Walli hatte gesprochen, und da Walli nie sprach, hatte es viel Mut erfordert.