Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Osburg Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie galt einmal als die schönste Frau Deutschlands. Die Zeitungen der Weimarer Republik waren voller Fotos von ihr: Am Lenker eines schweren Motorrads, mit ihrem Mann Klabund auf dem Rücksitz, beim Klettern auf dem Stahlgerüst des Berliner Funkturms, als glamouröse Begleiterin des Ex-Kronprinzen Wilhelm von Preußen. Ebenbürtig teilte sie sich die Bühne mit den berühmtesten Mimen ihrer Zeit, mit Heinrich George, Adele Sandrock, Heinz Rühmann, Käthe Dorsch, Hans Moser, Alexander Moissi. Das Theaterpublikum liebte sie, die Kritikerpäpste des Feuilletons lagen ihr zu Füßen, Brecht wollte sie unbedingt für die Rolle der Polly bei der Weltpremiere seiner Dreigroschenoper. Die kaum Dreißigjährige galt im Berlin der Goldenen Zwanziger als Prototyp der neuen Frau: unabhängig, selbstbewusst, nur sich selbst etwas schuldig. Aber die Goldenen Zwanziger liegen lange zurück, als Carola Neher Ende 1939 in einer Verhörzelle des sowjetischen Geheimdienstes auf Leutnant Grigori Kusnezow trifft. Nachdem sie dreieinhalb Jahre wegen angeblicher Vorbereitung eines Attentats auf Stalin in NKWD-Zuchthäusern eingesessen hat, läßt der sie plötzlich hoffen, den kommunistischen Lagern doch noch zu entkommen. Denn Stalin und Hitler haben gerade einen Freundschaftspakt geschlossen – und vereinbart, sich ihre Feinde auszuliefern. Angeblich, um zu entscheiden, ob die vor den Nazis ins Moskauer Exil Geflüchtete zurück an die Deutschen übergeben wird, lässt sich der NKWD-Mann von der Schauspielerin ihr Leben erzählen. Insgeheim jedoch verfolgt er ein ganz anderes Ziel.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

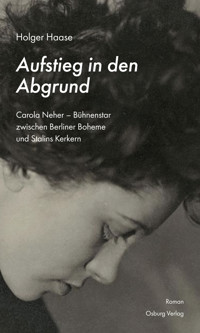

Holger Haase

Aufstieg in den Abgrund

Carola Neher – Bühnenstarzwischen Berliner Bohèmeund Stalins Kerkern

Osburg Verlag

Erste Auflage 2022

© Osburg Verlag Hamburg 2022

www.osburgverlag.de

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Lektorat: Ulrich Steinmetzger, Halle

Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg

Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-95510-292-0

eISBN 978-3-95510-302-6

Für Petra

Inhalt

Wladimir, Zentralgefängnis: 20. Dezember 1939

Moskau: 20. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 21. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 22. Dezember 1939

München: Sommer 1908

Gefängnis Butyrka: 22. Dezember 1939

München: 22. Oktober 1918

Gefängnis Butyrka: 23. Dezember 1939

München: 27. Mai 1917

Gefängnis Butyrka: 23. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 24. Dezember 1939

München: November 1918

Gefängnis Butyrka: 24. Dezember 1939

München: 2. Mai 1919

Gefängnis Butyrka: 24. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 25. Dezember 1939

München: Sommer 1919

München: 1. Oktober 1920

Gefängnis Butyrka: 25. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 26. Dezember 1939

Baden-Baden: Oktober 1920

München: Oktober 1922

Gefängnis Butyrka: 26. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 27. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 28. Dezember 1939

München: 10. Februar 1923

Gefängnis Butyrka: 28. Dezember 1939

Nürnberg: 28. September 1923

Gefängnis Butyrka: 29. Dezember 1939

München: Juli 1924

Gefängnis Butyrka: 29. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 30. Dezember 1939

Frankfurt am Main: 3. Januar 1925

Gefängnis Butyrka: 30. Dezember 1939

Breslau: 30. April 1925

Gefängnis Butyrka: 30. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 31. Dezember 1939

Davos: Sommer 1925

Gefängnis Butyrka: 31. Dezember 1939

Breslau: 1. November 1925

Gefängnis Butyrka: 31. Dezember 1939

Gefängnis Butyrka: 1. Januar 1940

Zeesen bei Berlin: Juni 1926

Gefängnis Butyrka: 1. Januar 1940

Berlin: 24. Februar 1927

Berlin: 11. März 1927

Gefängnis Butyrka: 1. Januar 1940

Berlin, Hotel Adlon: 1. April 1927

Gefängnis Butyrka: 1. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 2. Januar 1940

Berlin: 22. November 1927

Gefängnis Butyrka: 2. Januar 1940

Berlin: April 1928

Gefängnis Butyrka: 2. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 3. Januar 1940

Davos: 13. August 1928

Gefängnis Butyrka: 3. Januar 1940

Berlin: 24. August 1928

Berlin: 30. August 1928

Gefängnis Butyrka: 3. Januar 1940

Berlin: 16. April 1929

Gefängnis Butyrka: 3. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 4. Januar 1940

Berlin: 3. November 1929

Gefängnis Butyrka: 4. Januar 1940

Le Lavandou: Juni 1931

Gefängnis Butyrka: 4. Januar 1940

Winterthur, Schweiz: August 1932

Gefängnis Butyrka: 4. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 5. Januar 1940

Gefängnis Butyrka, Dunkelzelle: Januar 1940

Akkerman, Rumänien: Spätsommer 1933

Gefängnis Butyrka, Dunkelzelle: Januar 1940

Stołpce, Polen: Januar 1934

Negoreloje, Sowjetunion

Moskau: Januar 1934

Gefängnis Butyrka: 9. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 11. Januar 1940

Prag, Tschechoslowakei: Sommer 1934

Gefängnis Butyrka: 11. Januar 1940

Prag, Tschechoslowakei: Oktober 1934

Gefängnis Butyrka: 11. Januar 1940

Prag, Tschechoslowakei: Oktober 1934

Gefängnis Butyrka, Dunkelzelle: Januar 1940

Moskau: 12. Mai 1935

Moskau: 20. März 1936

Gefängnis Butyrka: 16. Juli 1937

Gefängnis Butyrka: 15. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 16. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 17. Januar 1940

Gefängnis Butyrka: 30. Januar 1940

Nachwort

Anmerkungen des Autors

Wladimir, Zentralgefängnis

20. Dezember 1939

Es stinkt. Da hilft selbst der Deckel auf dem Kübel für die Notdurft nichts. Alles in Sowjetrussland ist kaputt und verfallen, aber ausgerechnet das vergitterte Milchglasfenster über dem verdreckten Holzeimer lässt keinen Luftzug durch. Also hält sich der Gestank hartnäckig in diesem hinteren Teil der Zelle, zwischen der Außenwand zum Hof und den Pritschen in der Mitte. Und doch zieht sich Carola gern hierher zurück, wenn die anderen Frauen vorn an der Tür flüsternd ein Schwätzchen abhalten. Vier Russinnen sind mit ihr hier eingesperrt und Marta, eine junge Polin, die bei der Kommunistischen Internationale gearbeitet hat. Verständigungsprobleme haben die fünf nicht, sie plaudern miteinander, als wären sie gemeinsam in einem Moskauer Hinterhof aufgewachsen. Carola, die anfangs versucht hat, den Gesprächen zu folgen, gab das schnell wieder auf. Sie wird mit dieser Sprache nicht warm. Zum Glück spricht Marta ebenso gut Deutsch wie Russisch und übersetzt, wenn nötig.

Carola schließt die Augen, um sich zu konzentrieren. Auf ihre tägliche Rechenaufgabe: Zehn Jahre Haft. Macht, die Schalttage 1940 und 1944 eingerechnet, 3652 Tage Gefängnis. Von denen sie 1243 abgesessen hat. Rest 2409. Keine 80 Monate mehr.

Ein Flüstern holt sie zurück: »He, Schauspielerin.«

Marta, verurteilt zu acht Jahren Lagerhaft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, kommt über den Fußboden zu ihr gekrochen. Aufrecht zu laufen ist ihr nicht möglich, denn der schmale Zellengang wird in Brusthöhe von dicken Bohlen überspannt, die quer über zwei an den Seitenwänden heruntergeklappten Pritschen liegen. Ein schwebendes Nachtlager für drei Gefangene, die anderen schlafen auf dem Boden darunter. So bringt das NKWD, das sowjetische Innenministerium, in jeder Zwei-Mann-Zelle des alten zaristischen Zuchthauses gleich sechs Häftlinge unter.

»Schauspielerin, hast du nicht Lust auf ein wenig Gymnastik?«

Carola muss lächeln. Sport zu treiben ist, wie lautes Reden oder aufrechtes Stehen, streng verboten. Darum hat sie mit ihren Mithäftlingen eine Verabredung: Sie singt ihnen leise etwas vor und als Gegenleistung setzen sich die fünf vorn auf die Bohlen über dem Gang. So verhindern sie, dass eine Wärterin beim Blick durch den Türspion Carola entdeckt, wenn die hinten Liegestütze und Kniebeuge macht.

»Na sicher! Wonach ist euch heute?«

»Nina wünscht sich etwas Russisches, was zum Träumen.«

»Gut, so ein Lied habe ich mal bei Radio Moskau gesungen.«

Während Marta zurückkriecht, lächelt Carola hinüber zu den Russinnen. Leise und schwermütig stimmt sie »dorogoi dlinnoju« an. Ein Liedchen aus den Zwanzigern, das von der Fahrt einer mit Glöckchen behangenen Troika auf dem Weg des Lebens handelt:

»Jechali na troike s bubenzami, a wdali melkali ogonki.

Ech, kogda bui mne …«

Das Geräusch eines in das Schloss geschobenen Schlüssels unterbricht ihren Gesang. Quietschend schwingt die Zellentür auf.

»Karoline Iosefowna Chenschke. Ko mne!«

Carola kriecht nach vorn und steht vor der Aufseherin auf. Sie streicht ihre Gefängniskleidung glatt, einen graublauen Rock mit braunen Quer- und eine gleichfarbige Bluse mit Längsstreifen. Mit fester Stimme macht sie Meldung: »Karoline Josefowna Henschke. Arestant Nomer pjatch dewjat sjem wosjem tri. Sozialnui Opasnui Element. Desjat let!« Häftling Nummer 59783. Sozial gefährliches Element. Zehn Jahre.

Die Schließerin hört gar nicht hin. Sie weist nach draußen: »U stenui! Ruki nasad.« Wie befohlen stellt Carola sich mit den Händen auf dem Rücken vor die mit hellgrüner Ölfarbe gestrichene Wand des Gefängnisflures. »Dalsche, na sprawa!«, bellt es hinter ihr, nachdem die Aufseherin die Zellentür wieder abgeschlossen hat.

Carola wendet sich nach rechts und läuft den Gang hinunter bis zu den Waschräumen. Hier wartet ein kaum zwanzig Jahre altes Mädchen in Wärter-Uniform, das mühsam ein Grinsen unterdrückt. Es hält einen Kleiderstapel in den Händen. »Stoi!«

Befehlsgemäß bleibt Carola stehen, den Blick starr nach vorn gerichtet. Die mürrische Aufseherin nimmt dem Mädchen den Kleiderstapel ab, drückt ihn der Gefangenen in die Hände und fordert sie mit einer Kopfbewegung auf, in den Waschraum zu treten. »Umuiwatch i pereodewatch! Buistro!« Wie angewiesen wäscht sich Carola hastig, entledigt sich ihrer Häftlingsuniform und zieht die frischen Sachen an, die das Mädchen mitgebracht hat: eine marineblaue Flanellbluse mit roten Aufschlägen, einen dunklen Rock sowie eine mit Watte gefütterte, halblange Jacke aus grauem, glänzendem Stoff und eine gleichfarbige Ohrenklappenmütze, alles fabrikneu. Als sie fertig ist, rafft die Schließerin die alte, braun gestreifte Häftlingskluft zusammen und verlässt grußlos den Waschraum. Zurück bleiben das junge Mädchen in NKWD-Uniform und Carola, die ihre neue Bewacherin fragend ansieht. Die verbirgt ihre Aufregung nicht länger: »Wir fahren nach Moskau! Ich war noch nie in Moskau!«, sprudelt es auf Russisch aus ihr hervor.

Carola ist verblüfft. »Moskau?«

»Ja! Vielleicht überprüfen sie deinen Fall?«

Moskau

20. Dezember 1939

Die Halle des Bahnhofs ist riesig und voller Menschen, viele sind offenbar auf der Suche nach Zuflucht vor der schneidenden Kälte. Carola, ihre junge Aufpasserin sowie der sie seit Wladimir begleitende Soldat mit seinem Gewehr auf dem Rücken bahnen sich einen Weg durch die graue Masse der Herumstehenden.

Der Rotarmist, kaum älter als das NKWD-Mädchen, hatte sie an dem Gefängniswagen erwartet, der sie zum Bahnhof brachte. Von diesem Augenblick an hatten die beiden Begleiter kein Wort mit ihr gewechselt, sondern lieber miteinander getuschelt und sich verlegen wie Primaner angegrinst. Carola war es nur recht. Obwohl Gangfenster und Tür des für sie drei reservierten und abgeschlossenen Zugabteils mit dicken Gardinen verhängt waren, genoss sie die Fahrt. Nicht in einem Güterwagen brachte man sie in die rund 200 Kilometer entfernte Hauptstadt, sondern mit einem normalen Schnellzug! Neue Sträflingsuniform, Einzelbewachung, Transport in einem D-Zug – warum gab man sich solche Mühe? Wie kam dieses Mädchen darauf, dass man womöglich ihren Fall überprüft? In keinem der NKWD-Zuchthäuser hatte sie je davon gehört, dass ein Urteil des Obersten Militärgerichts geprüft, gar aufgehoben worden war. Hat Stalin ein Machtwort gesprochen und lässt Ungerechtigkeiten korrigieren?

Sie versuchte zunächst, die aufkeimende Hoffnung zu unterdrücken, aber die wurde stärker mit jedem Kilometer, den sie sich Moskau näherten. Und ist jetzt riesig, angesichts der vielen Menschen, die in nichts als ihrem Alltag gefangen sind.

Auf dem Platz vor dem Bahnhofsgebäude wartet ein geschlossener Kastenwagen des NKWD auf die Troika aus Häftling, Aufpasserin und Bewacher. Der junge Soldat steigt hinter Carola über eine kurze Eisenleiter in den fensterlosen Aufbau des Lkw und sperrt sie in einen der drei dort eingebauten raumhohen Spinde mit Sitzbrett und kleinem Guckloch zum Gang. Dann fläzt er sich auf eine schmale Bank neben der Tür und zündet sich eine Papirossa an. Herzegowina Flor, Stalins Lieblingsmarke, wie Carola im Zug auffiel. Das Mädchen nimmt im Führerhaus Platz.

Die Fahrt zieht sich hin. Der junge Rotarmist hat schon die dritte Zigarette geraucht, da verlangsamt der Kastenwagen seine Geschwindigkeit. Ein Metalltor öffnet sich, ihr Fahrzeug rollt hindurch und stoppt dann endgültig. Der Soldat holt die Gefangene aus ihrem Holzverschlag und lässt sie aussteigen. Carola erkennt sofort, wohin man sie gebracht hat: in die Butyrka. In dieser ehemals zaristischen Festung mitten in Moskau fällte das Militärkollegium das Urteil gegen sie, hier saß sie die erste Zeit ihrer Gefängnisstrafe ab. Wie bei ihrer Einlieferung vor dreieinhalb Jahren führt man sie zunächst in eine riesige Eingangshalle, wo sie an einem Tisch stehend wartet, bis die Aufnahmeformalitäten erledigt sind. Das NKWD-Mädchen, froh, seinen Auftrag erfüllt zu haben, eilt zurück ins schneebedeckte Moskau. Sich von Carola zu verabschieden traut sie sich nicht. Die wiederum wird einige Augenblicke später von einer Schließerin abgeholt. Und gleich nach der ersten Eisentür, die hinter ihnen zufällt, vernimmt sie ein wohlbekanntes Geräusch. Regelmäßig schlägt die Aufseherin den Vierkant-Schlüssel zum Öffnen der Zellen gegen ihr Koppelschloss. Eine Warnung für entgegenkommende Wärter: Wer vom Wachpersonal das metallische Schlagen vor sich hört, befiehlt seinem Gefangenen, sich mit dem Gesicht zur Wand des Ganges zu stellen, bis der andere Insasse vorbeigelaufen ist. Niemand soll berichten können, wen er zufällig in der Butyrka traf.

Der Weg kommt Carola vertraut vor: Ihr Marsch endet im gleichen Trakt der Haftanstalt, in den man sie schon 1936 bracht. Damals hatte man in ihrer Zelle mehr als hundert Häftlinge zusammengepfercht. Der ganze Raum war mit Brettern ausgelegt, auf dem Boden und über die doppelstöckigen Holzpritschen hinweg drängten sich die wegen der drückenden Sommerhitze halbnackten Frauen. Des Nachts reichte der Platz kaum, um auf der Seite zu schlafen, es war nicht möglich, sich umzudrehen, ohne die Nachbarinnen zu wecken … Sie spürt, wie ihr der Mief von einst wieder in die Nase steigt. Eine Mischung aus Ausdünstungen von Gefangenen, die nicht mehr auf Körperhygiene achten, dem Gestank der Klo-Kübel und der verbrauchten Luft in der düsteren Zelle. Erneut hört sie das Summen, das vom Flüstern der vielen Häftlinge rührt, die nicht laut sprechen dürfen, sieht sie hungernde Frauen mit schlaffen Brüsten, die sich über andere Insassen schieben, weil es verboten ist, sich aufzurichten. Erinnerungen, die sie in den Gefängnissen von Jaroslawl und Wladimir verdrängt hatte. Droht ihr erneut dieses unwürdige Elend?

Unvermittelt verstummt das rhythmische Schlagen des Vierkants, da die Wärterin vor einer Zellentür stehen bleibt. »U stenui« befiehlt sie, und Carola stellt sich an die Wand gegenüber. Sie hört, wie die Tür aufgeschlossen und geöffnet wird.

»Moshesch wchoditch.« Du kannst eintreten? Irritiert betritt Carola die Zelle. Und bleibt wie angewurzelt stehen. Was sie im fahlen Nachtlicht sieht, ist ungeheuerlich. Derselbe Raum, in dem sich 1936 über einhundert Frauen drängten, ist gefüllt mit zwei Dutzend Betten, ausgerichtet in vier langen Reihen. Einige von ihnen, die unbelegten, sind mit Laken bezogen, auf denen Decken liegen. Und Kopfkissen!

In der Mitte des Raumes regt sich etwas. Eine Frau schlägt die Bettdecke zurück, setzt sich auf, erhebt sich und schlurft aufrecht, ohne Angst vor Bestrafung, auf die an der Tür stehende Carola zu. Sie trägt ein weißes Männerhemd im Kosaken-Stil über einer langen Unterhose. »Bist du Deutsche?« Die Frau versucht erst gar nicht, russisch zu reden. Ihre Stimme kommt Carola bekannt vor.

»Karoline Henschke, sozial gefährliches Element, zehn Jahre.« Wie gewohnt leiert sie ihre Meldung herunter. »Ja, bin ich.«

»Habe ich mir gedacht. Sind wir alle hier. Woher kommst du?«

»Aus dem Zentralgefängnis Wladimirow.«

»Aus der Wladimirowka. So, so. Ich bin die Starosta, die Zellenälteste, von Zelle 31. Nenn mich Zenzl. Sagen alle hier.«

»Zenzl? Zenzl Mühsam?« Jetzt tritt Carola näher, schaut der Frau prüfend ins Gesicht. »Du bist es!« Freudig umarmt sie die überrumpelte Ältere. »Ich dachte, ich sehe dich nie wieder.«

Die Starosta löst sich irritiert aus der innigen Umarmung, kneift ihre kurzsichtigen Augen leicht zusammen und sieht der Neuen aufmerksam ins Gesicht. Ein Lächeln: »Carola Neher! Hast deinen Prozess überlebt. Fein. Aber wieso nennst du dich denn Karoline Henschke?«

»Das NKWD führt mich unter meinem Taufnamen und dem Nachnamen meines ersten Mannes.«

»So, so. Machen sie gern. Erschwert Nachforschungen. Komm, ich zeig dir dein Bett. Morgen ist genug Zeit zum Erzählen.«

Zenzl Mühsam wendet sich zum Gang zwischen den Pritschen, aber Carola hält sie am Ärmel fest. »Warte. Eines muss ich sofort wissen: Warum sind wir hier?«

»Man hat dir nichts gesagt? Die Russen prüfen unsere Ausweisung. Jetzt, wo sich der Hitler und der Stalin so gut verstehen, liefern sie sich erst einmal ihre Feinde aus.«

Gefängnis Butyrka

21. Dezember 1939

Nach kurzem Schlaf wacht Carola auf. Sie kommt immer einige Minuten vor drei Uhr zu sich – der Zeit, in der man in den Zuchthäusern des NKWD die Gefangenen weckt, damit sie rechtzeitig ihre Arbeitslager und Werkstätten erreichen. Auf den Ruf der Wärterin wartend, grübelt sie, wie schon vor dem Einschlafen, über das von Zenzl Gehörte. Ausweisung? Sollte sie doch das Glück haben, dem sowjetrussischen Wahnsinn zu entkommen? Sie erinnert sich, wie sie vor einigen Wochen von dem nie für möglich gehaltenen Pakt zwischen Hitler und Stalin erfahren hatte.

Die Gefangenen, sonst völlig von jeglicher Information aus der Außenwelt abgeschnitten, fanden nach dem Waschgang die abgerissene Titelseite der Parteizeitung Prawda vom 29. September 1939 in ihrer Zelle. Erstaunt hatte sich Carola die dreispaltige Titelzeile übersetzt: »Deutsch-sowjetischer Vertrag über die Freundschaft und Grenze zwischen der UdSSR und Deutschland«. Ein kurzes Abkommen war das, mit nur fünf Artikeln, die festschrieben, dass man eine Linie durch das sich auflösende Polen gezogen habe und diese ab sofort die direkte Grenze von Sowjetunion und Deutschem Reich bilde. Carola sieht noch das verzweifelte Gesicht von Marta vor sich: Die beiden mächtigen Nachbarn hatten ihre Heimat von der politischen Landkarte radiert. Von einem Häftlingsaustausch stand in dem Zeitungsartikel nichts.

Ausweisung. Das kann ja nur bedeuten: zurück ins Reich. Welches Los drohte einer Volksfeindin wie ihr dort? Und Georg? Weisen sie den ebenfalls aus? Sie dreht sich von rechts nach links, gräbt ihr Gesicht ins Kissen. Da hebt ihre Nachbarin den Kopf: »He, Neue! Schlaf weiter! Hier ist Nachtruhe bis um sechs!«

Die restliche Zeit dämmert sie vor sich hin, fällt in einen bildlosen Traum, aus dem sie der Weckruf einer Aufseherin holt. Aber während sie mit Marta und den Russinnen umgehend an der Tür der Zelle gestanden hätte, um in den Waschsaal geführt zu werden, haben hier alle die Ruhe weg. Einige Frauen spazieren in ihrer Männer-Unterwäsche zu den Bettnachbarinnen und wünschen »Guten Morgen«. Andere bleiben sogar liegen. Nach einer halben Stunde erst sammeln sich die Frauen auf Zenzls Aufforderung hin vor der Zellentür. Kurze Zeit später führt eine Wärterin die Gefangenen mit dem typischen Begleittakt des Vierkantschlüssels zum Waschraum, wo sie schwatzend herumtrödeln, von keiner Aufseherin angetrieben oder ermahnt.

Verwundert beobachtet Carola die lockere, gelöste Stimmung unter den Inhaftierten. Leider kennt sie niemanden von früher. Bis auf Zenzl, aber die wirtschaftet nach ihrer Rückkehr in die Zelle am Schrank mit den Essnäpfen. Also hört sie still den Gesprächen der anderen zu. Die drehen sich fast nur um die bevorstehende Ausweisung aus der Sowjetunion. Die Chance, dem NKWD und seinen unmenschlichen Straflagern zu entgehen, versetzt die Frauen in Hochstimmung. Nur einige wenige von ihnen sorgen sich darum, wie Deutschland sie, die Feinde Hitlers, aufnehmen wird. Deren Bedenken werden schnell beiseite gewischt. Sicher schicke man sie gleich weiter, ins neutrale Schweden oder in die Schweiz. Schlimmstenfalls lässt man sie ihre sowjetische Strafe in deutscher Haft absitzen.

Zenzl Mühsam hält sich aus diesen Diskussionen heraus. Nur als eine Frau sagt, in Deutschland müsse sie sicher nicht Misshandlung, Krankheiten und einen solch elenden Hunger erleben wie in ihrem Gulag-Lager in der kasachischen Steppe, scheint sie etwas erwidern zu wollen, lässt es aber. Die Debatte wird kurz darauf ohnehin unterbrochen. Die Zellenälteste nimmt das Frühstück in Empfang und gibt es an die Frauen aus. Carola stellt sich hinten an. Sie ist die Neue. Zenzl, von der sie eine glänzende Zinkschüssel erhält, schmunzelt über ihr erstauntes Gesicht: »Hier bekommst du keinen alten Blechnapf, wie in der Wladimirowka. Sozial gefährliche Elemente aus Deutschland verwöhnt das NKWD neuerdings mit Brot, Butter, zwei Eiern und echt chinesischem Tee.« Sie reicht Carola die Ration. »Brauchst nichts davon aufzuheben. Das gibts jeden Tag.«

Kurz nach neun Uhr, die Sonne lässt die Eiskristalle an dem Milchglasfenster soeben rot aufstrahlen, wird die Zellentür geöffnet. Eine Wärterin tritt ein: »Karoline Iosefowna Chenschke!« Carola erhebt sich, antwortet »Da!« und geht vor. Zenzl hält sie auf: »Keine Angst. Begrüßung der Neuen. Versuch, als Carola Neher auf die Liste zu kommen. Karoline Henschke kennt draußen ja niemand.« Die Schließerin führt die Gefangene in einen ihr bis dahin unbekannten Teil der Butyrka. Vor einer offenen Zellentür befiehlt sie Carola, sich zur Wand zu drehen. Dort starrt sie auf ein großes, rotes Transparent mit einer Losung in Russisch:

Bereinige dein Gewissen – vergiss nicht, dass früher

oder später das Verbrechen aufgeklärt wird!

Sie hört, wie die Aufseherin in der Zelle Meldung macht. Eine Männerstimme antwortet, dann kommt die Schließerin wieder heraus und fasst sie an die rechte Schulter. Als Carola sich umdreht, reckt die Wärterin ihr Kinn in Richtung Tür: Reingehen!

Die Zelle ist frisch getüncht, das strahlende Weiß blendet im hellen Licht einer Glühlampe, die von der Decke baumelt. Die Pritschen an den Wänden sind abmontiert, links steht stattdessen ein hoher Aktenschrank, über dessen Ecke ein Uniformmantel hängt. Der hintere Teil der Zelle wird von einem schlichten Schreibtisch eingenommen, auf dem ein kleiner Aktenstapel liegt, gekrönt von einer Militärmütze. In der Mitte der Schreibplatte sieht sie nebeneinander einen Stempel-Halter mit zwei Stempeln und eine Schreib-Garnitur aus Tintenfass, Kalender und Stift-Ablage sowie rechts davon eine eingeschaltete Bürolampe. Hinter dem Tisch sitzt auf einem hölzernen Bürostuhl mit breiten Armlehnen ein Mann in Gymnastjorka, der üblichen Militärbluse. Die Rangabzeichen an den Kragen-Enden, zwei rot emaillierte Stecker, kennt Carola mittlerweile. Es ist ein Leutnant. Der Offizier liest in einer Akte, beachtet sie gar nicht.

Sie betrachtet ihn. Gut aussehend. Groß und von sportlicher Figur. Etwa ihr Alter. Die kurzen schwarzen Haare sind gewellt, das schmale Gesicht ist glatt rasiert. Seine Haut scheint bleich, aber das kann an dem künstlichen Licht liegen. Plötzlich ruckt der Kopf des Mannes hoch. Mit leicht zusammengekniffenen Lidern fixieren seine wässrig blauen Augen ihren Blick. Sie hält stand. Nach ein paar Sekunden schaut er langsam tiefer, auf Bluse und Rock ihrer Gefängnisuniform. Die ist ihm offenbar neu. »Ihr Name?«, fragt er mit sachlicher Strenge. Sie erkennt den leicht schwäbischen Dialekt der Wolgadeutschen. Ein kurzes Zögern, dann befolgt sie Zenzls Rat: »Carola Neher. Häftling Nummer 59783. Sozial gefährliches Element. Zehn Jahre.«

»Geboren?«

»Am 2. November 1900 in München, Deutschland.«

»Familienstand?«

»Verheiratet, ein Kind. Zuletzt wohnhaft in Moskau …«

Der Mann hebt die rechte Hand, bedeutet ihr zu schweigen. »Danach habe ich nicht gefragt. Sie antworten nur auf meine Fragen.« Er beugt sich nach vorn, kneift erneut die Augen leicht zusammen und starrt ihr ins Gesicht. »Oder wollen Sie die gar nicht beantworten? Weil Sie denken, dass Sie bald hier raus sind? Und sich vorher einen Spaß mit dem NKWD erlauben können?« Carola versucht erschrocken zu widersprechen. Doch der Offizier weist sie erneut zurecht: »Sie reden nur, wenn ich Sie dazu auffordere! Und tischen Sie mir nicht eine Lüge nach der anderen auf. Sagen Sie gefälligst die Wahrheit!« Er springt hinter seinem Schreibtisch auf, kommt zu ihr und stellt sich direkt vor sie. Carola schaut dem einen halben Kopf größeren Mann mit aufkommender Panik ins Gesicht. »Ich habe Ihnen drei Fragen gestellt«, fährt er mit scharfer Stimme fort. »Sie haben sie alle falsch beantwortet.«

Carolas Verwirrung steigt. Sie hat doch nicht gelogen! In ihren Augen sieht der NKWD-Mann den Schrecken, den seine weiteren Worte auslösen. »Sie sagen, Sie heißen Carola Neher. Laut Akte ist Ihr Name Karoline Henschke. Sie geben an, 1900 geboren zu sein. In Ihrem Pass steht 1905. Sie erzählen, sie seien verheiratet. Dabei sind Sie Witwe. Ihr Mann starb 1928. Selbst Ihr angeblich zweiter Ehemann ist ja ebenfalls tot.« Er beobachtet gespannt ihre Reaktion, ohne den Schock zu genießen, den seine Worte auslösen. »Das wussten Sie nicht? Anatol Becker, den Sie vorgeblich in Berlin heirateten, wurde wegen Vorbereitung eines Attentats auf den Genossen Stalin im Mai 1937 zum Tode verurteilt und hingerichtet.«

Der NKWD-Mann löst sich von Carola, kehrt an den Schreibtisch zurück, setzt sich. Er betrachtet die kurz vor dem Zusammenbruch stehende Gefangene, spricht unbeeindruckt weiter. »Sie haben drei Sätze gesagt. Dreimal waren es Lügen. Das ergibt so keinen Sinn. Es liegt in unser beider Interesse, ehrlich zu sein. Fangen wir am besten noch einmal an. Ich bin Leutnant Grigori Michailowitsch Kusnezow. Sie reden mich nicht mit Genosse Leutnant an, sondern als Herr Leutnant. Denn ihre angebliche Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei entlarvte das Militärgericht ja ebenfalls als Lüge.« Der NKWD-Mann wartet, ob Carola widerspricht. Die hält sich indes an seine Aufforderung, solange zu schweigen, bis sie gefragt wird.

»Warum, meinen Sie, hat man Sie aus Wladimirow in die Butyrka gebracht? Sie dürfen antworten.«

»Weil ich ausgewiesen werden soll?«

»Weil Sie ausgewiesen werden könnten. Sie verstehen den Unterschied? Infolge des Freundschaftsvertrags mit Deutschland haben wir Hitlers Botschafter von der Schulenburg eine Liste deutscher Häftlinge übermittelt, deren Ausweisung geprüft wird. Auf der steht auch der Name Karoline Henschke.« Der NKWD-Leutnant beobachtet die Wirkung seiner Worte bei Carola. Die hat sich wieder in der Gewalt, regt sich nicht. »Meine Aufgabe«, setzt der Offizier daraufhin fort, »ist es, herauszufinden, ob Sie eine Fehlgeleitete sind, die ehrlich bereut, dass sie ihrem Geliebten geholfen hat, oder ob Sie genau die Feindin des Volkes sind, für die wir Sie halten.« Kusnezow nimmt einen Bleistift aus der Ablage und klopft damit zweimal auf die vor ihm liegende Akte. »Um es klar zu sagen: Es geht nicht darum, Ihr Urteil zu revidieren. Sie haben einen trotzkistischen Terroristen und seine Bande unterstützt. Sie sind deshalb im Namen des sowjetischen Volkes zu einer angemessenen Strafe verurteilt worden. Aber ich versuche zu verstehen, warum Sie zur Verbrecherin wurden. Was waren Ihre Beweggründe: Liebe? Hass? Verblendung?« Der NKWD-Offizier beugt sich erneut nach vorn, legt den Bleistift zurück in die Schreibgarnitur. Jetzt nimmt er einen der beiden Stempel aus dem daneben stehenden Gestell, hält ihn in Richtung Carola. »Schauen Sie. Dieser Stempel ist neu. Er wurde extra für meine Untersuchungen angefertigt. Auf ihm steht ›wuiszuilka‹ – Ausweisung.« Er hängt ihn wieder in die Halterung, nimmt dafür das Gegenstück in die Hand. »Und dieser hier ist oft benutzt und abgegriffen. Er trägt die Aufschrift ›sakonscheno‹ – Fall abgeschlossen. Wenn wir fertig sind, werde ich einen dieser beiden Stempel auf das Deckblatt Ihrer Akte drücken. Ist es der neue, übergibt man Sie an Deutschland. Ist es der abgenutzte, verbüßen Sie den Rest ihrer Strafe bei uns. Welchen Weg auch immer Sie bevorzugen: Sie beschreiten ihn nur, wenn sie offen und ehrlich sind. Neuer oder alter Stempel – es liegt an Ihnen.«

Carola ist wie erstarrt. Und was heißt das? Die Frage laut zu stellen, wagt sie nicht. Kusnezow scheint ihre Gedanken zu lesen. »Das bedeutet, dass ich in unseren nächsten Gesprächen herauszufinden versuche, wieso Sie zur Verbrecherin an der Sowjetunion wurden. Das interessiert mich ernsthaft. Wie wird ein Mädchen aus niedrigen Verhältnissen innerhalb kürzester Zeit zunächst zum Liebling der Bourgeoisie, um dann in langen Champagnernächten an der Seite von führenden Männern des Deutschen Reiches zum Kommunismus zu finden? Vor allem: Hat sie zu ihm gefunden oder spielte sie uns das nur vor, um ihren Geliebten bei seiner Agententätigkeit zu unterstützen?« Der Leutnant nimmt die vor ihm liegende Akte, schlägt sie auf. »Ich habe hier den Lebenslauf, den Sie im Juli 1936 in der NKWD-Zentrale in der Lubjanka niedergeschrieben haben. Den gehe ich demnächst Punkt für Punkt mit Ihnen durch. Um mir ein Bild zu machen – von ihrer Karriere und den Gründen, sie für ein Exil in der Sowjetunion aufzugeben. Auf dieser Basis werde ich über die Ausweisung entscheiden. Dazu brauche ich, wie gesagt, ehrliche Antworten. Neuer oder alter Stempel. Es liegt an Ihnen.« Ohne eine Reaktion abzuwarten, klappt der Leutnant die Akte zu: »Deschurnaja!« Im Gang scharrt ein Stuhl, dann öffnet die Aufseherin die Zellentür. Kusnezow befiehlt ihr mit einer Kopfbewegung, die Gefangene wegzuführen.

*

»Na Kindchen, so schlimm?« Zenzl Mühsam setzt sich zu Carola. Die war eben an ihr vorbei zum Bett gelaufen und hatte sich bäuchlings darauf geworfen. Das Zucken ihres Körpers verrät den Weinkrampf, der sie schüttelt. Die Zellenälteste bedeutet den anderen, sie allein zu lassen, und legt behutsam ihre Hand auf die Schulter der Verzweifelten. »Magst reden?«

Carola hebt ihr verweintes Gesicht aus dem Kissen. »Ach Zenzl. Sie haben mir eben gesagt, dass mein Mann tot ist. Über drei Jahre schon! Hingerichtet, wegen trotzkistischer Aktivitäten.« Erneut schluchzt sie, fängt sich aber. Sie dreht sich auf den Rücken, schaut der Älteren in die Augen, froh, ihre Verzweiflung loszuwerden. »Weißt du, der Anatol liebte die Sowjetunion. Das Land, in dem Arbeiter und Bauern eine neue Gesellschaft aufbauen. Er war ein so glühender Kommunist! Und der soll ein Attentat auf seinen geliebten Führer Stalin geplant haben? Was ist das für ein Wahnsinn, in dem wir leben?«

»Das mit deinem Mann tut mir leid.« Zenzl sucht nach tröstenden Worten. »Weißt du, wenn Tyrannen an die Macht kommen, treibt sie die Angst, dass sie ihre Herrschaft wieder verlieren könnten. Da vernichten geliebte Führer ihres Volkes gern einmal die eigenen Parteigenossen. Das ist bei Stalin wie bei Hitler. Wo der eine seinen Trotzki hat, da hat der andere seinen Röhm. Und unversehens warten Zuchthaus, Lager und Tod nicht auf den Klassenfeind, sondern auf die einstigen Gefährten.« Die Zellenälteste strafft sich, versucht, Carola abzulenken. »Mich wundert, dass dir dein Vernehmer das mit Anatol gesagt hat. Die meisten Frauen hier wissen nichts über das Schicksal ihrer verhafteten Männer. Wer hat denn das Verhör geführt?«

»Ein Leutnant Kusnezow.«

»Kusnezow? So, so. Sagt mir nichts. Aber die haben viele Neue hier. Ist dir sicher schon aufgefallen. Aufseher, Wachen, Offiziere – lauter junge Leute. Es geht das Gerücht, dass die Säuberungen selbst das NKWD erfasst haben. Und dass frei gewordene Positionen aus den Reihen von Komsomol und Roter Armee aufgefüllt werden. Da passiert schon einmal der eine oder andere Anfängerfehler.« Zenzl überlegt kurz. »Hat er gesagt, was sie mit uns vorhaben?« Carola schüttelt leicht den Kopf.

»Er sagte, was er mit mir vorhat. Befragen will er mich. Zu meinem bisherigen Leben und warum ich nach Moskau kam. Um herauszubekommen, ob ich von den Trotzkisten verführt wurde. In dem Fall genehmigt er die Ausweisung. Oder ob ich eine überzeugte Feindin der Sowjetunion sei. Dann bleibe ich hier.« Sie schluckt, richtet ihren Oberkörper auf, die Hände nach hinten gestützt, und schaut die Zellenälteste fragend an: »Sag, Zenzl, wo hat unsereins es besser: beim Hitler oder bei Stalin?«

Gefängnis Butyrka

22. Dezember 1939

Klack, klack, klack. Rhythmisch schlägt der Vierkant gegen das Koppelschloss der jungen Wärterin. Ein Mädchen mit rundem, bäuerlichem Gesicht und den in typisch russischer Manier zum Haarkranz geflochtenen Zöpfen. Vielleicht eine von diesen Neuen, von denen Zenzl gesprochen hatte, die sich das NKWD vom Komsomol holte, dem Kommunistischen Jugendverband.

Klack, klack, klack.

Zenzl. Sie hatte Carola gestern gemahnt, sich von dem Leutnant nicht einschüchtern zu lassen: »Sag ihm die Wahrheit, wo du dich ihrer nicht zu schämen brauchst, aber erzähl nur, was notwendig ist.« Und sie hatte einen Ratschlag: »Halte diesen Kusnezow hin. Schmück deine Erinnerungen aus. Jeder Tag, den du hier mit den Annehmlichkeiten eines Sonderhäftlings verbringst, ist ein Tag weniger, den du in einem deutschen oder sibirischen Lager leiden wirst. Erzähl dem Mann, der dein Leben in der Hand hat, Geschichten, die ihn fesseln. Dieses Mädchen in Tausendundeiner Nacht entging so dem sicheren Tod.«

Klack, klack, klack. »Stoi!« Wie befohlen bleibt Carola stehen. »Na stenui, ruki nasad!« Gehorsam dreht sie sich, die Hände auf dem Rücken, zur Wand mit dem Transparent.

Bereinige dein Gewissen.

Sie hört die eifrige Meldung der Schließerin: »Karoline Iosefowna Chenschke!« Und Kusnezows Antwort: »Ko mne.« Zu mir. Von dem NKWD-Mädchen dazu aufgefordert, tritt Carola ein, bleibt in der Mitte der Zelle stehen. Die Tür hinter ihr wird geschlossen.

Wie am Tag zuvor beachtet Kusnezow sie zunächst nicht, studiert wieder eine Akte. Doch diesmal löst er sich schon nach kurzer Zeit von dem Schriftstück und schaut interessiert auf Carola, als sähe er ihre für die Butyrka ungewöhnliche Häftlingskleidung aus Rock und Bluse das erste Mal. Dann gibt er sich einen Ruck. »Bürgerin Henschke«, stellt er überflüssigerweise fest. Er beugt sich nach vorn über die aufgeschlagene Akte und liest vor: »Geboren am 2. November 1900 in München.« Er schaut auf Carola. »Warum in ihrem Pass 1905 steht, klären wir später. Laut Lebenslauf sind Sie das Kind eines Musikers und einer Wirtin.« Der Leutnant lehnt sich zurück. »Berufe, die einen vor allem abends fordern. Blieben Sie in Ihrer Kindheit oft allein?«

»Na ja.« Carola versteht den Zweck dieser Frage nicht. Sie streicht sich mit der Hand über die Haare, gewinnt so etwas Zeit. »Meine Eltern, Josef und Karolina Neher, hatten sich in Mutters Weinstube kennengelernt. Vater war damals einer ihrer Stammgäste. Er kam oft mit seinen Kollegen vom Keim’schen Orchester vorbei. Das Keim’sche Orchester, wissen Sie, das war der Vorläufer der Münchner Philharmoniker …« Carola unterbricht sich. Was erzählt sie da? Kusnezow zeigt keine Reaktion. Beantworte seine Frage, mahnt sie sich. »Für meine Mutter war es schon die zweite Ehe. Ihr erster Mann ist früh verstorben. Von dem brachte sie zwei Kinder mit, den Emil und die Maria. Die achteten anfangs auf uns Jüngere. Ich bekam ja später noch einen Bruder, den Joseph, und eine Schwester, die Martha. Nein, allein war ich nie. Wir Kinder schon.« Der NKWD-Leutnant nimmt einen Stift aus der Ablage, schreibt etwas auf einen Zettel. Er bedeutet ihr, weiterzureden. »Als Emil und Maria größer wurden, halfen sie in der Weinstube. Ab da passte ich auf die Kleinen auf.« Carola verstummt. Mehr fällt ihr zum Alleinsein nicht ein.

»Waren sie eine glückliche Familie?«

»Glücklich? Ich weiß nicht. Die Mutter schuftete meist in der Gaststube, und der Vater war oft unterwegs. Da blieben wir Kinder auf uns gestellt, allein in der Wohnung über der Schankstube. Das sind die Augenblicke, die ich vor mir sehe, wenn ich an die Kindheit zurückdenke. Wie ich am Klavier sitze, den Kleinen etwas vorspiele, und Emil und Maria kommen dazu und lauschen. Wissen Sie, für das Piano hatte ich Talent. Die Anfänge brachte mir der Vater bei. Damals träumte ich davon, mit ihm gemeinsam zu spielen. Vierhändig. Leider hatte er schnell erkannt, dass mir die Musik das Schönste war. Wir haben uns zuweilen heftig gestritten, vor allem, wenn er betrunken oder grob gegen die Kleinen war. Zur Buße verbot er mir oft das Klavier. Für mich die schlimmste Strafe, sie schmerzte mehr als seine Schläge. Es gab auf der anderen Seite Tage, da war er über seine eigene Härte erschrocken. Da hat er mir unter Tränen gesagt, dass ich ihm das Liebste sei und um Verzeihung für seinen Jähzorn gebeten.«

Kusnezow beugt sich vor. »Und? Hat die kleine Karoline dem Mann verziehen, der ihr so oft das Schönste auf der Welt verbat?« Carola zögert. Wie darauf antworten? Ihr fällt Zenzl ein: Mach es wie Scheherazade. Sie deutet auf einen Stuhl an der Wand. »Darf ich mich setzen? Und Ihnen eine Erinnerung erzählen?«

München

Sommer 1908

Und jetzt? Verheult und außer Atem steht Karoline im Flur. Unentschlossen schaut sie auf die Tür zur Gaststube rechts, dann auf die Holztreppe zum Kinderzimmer links. Sie muss es der Mutter sagen, hat aber Angst, dass der Vater sie sieht. Der sitzt oft schon nachmittags in der Weinstube, weil er die Weine aus Mutters Heimat, der Pfalz, so mag. »Das sind die besten«, sagt er immer. Manchmal, wenn er mit den Musikern vom Orchester feiert, ruft er: »Wo ein Pfälzer ist, da ist auch ein Trester!« Und alle freuen sich. Nur die Mutter nicht.

Diesmal ist es egal, welcher Stimmung der Vater ist. Ihn wird die Wut packen. Weil sie, bald acht Jahre alt, nicht einmal auf ihre Schwester aufpassen kann. Er wird sie schlagen, obwohl sie sich doch so bemüht hatte, es ihm recht zu machen. Er war ja schon nach dem Mittag zornig auf sie, als sie am Klavier neue Tonfolgen ausprobierte. Manchmal hört er gern zu, wenn sie übt, aber heute nicht. Angeblafft hat er sie, dass sie lieber die Martha ausfahren soll. Die Mutter half ihr schnell, die Schwester in den Kinderwagen zu setzen, das schafft sie ja noch nicht allein.

Als sie später die Kleine an der Mauer vom Schloss Nymphenburg entlang schob, war ihr der Auftrag des Vaters sogar recht. Die Leute freuten sich, sie beide zu sehen, und lobten sie, weil sie schon groß genug war, um die Martha auszufahren. Doch dann kam sie auf den Einfall, Blumen für die Mutter zu pflücken. Ganz kurz nur hat sie den Wagen der Schwester auf dem Weg stehen lassen, hat ihr sogar extra gesagt, dass sie gleich wiederkommt. Aber die Martha hörte nicht, setzte sich auf, um zu schauen, was die Karoline macht, und fiel prompt aus dem Kinderwagen. Direkt vor einen Radfahrer, der seine liebe Mühe hatte zu bremsen. Der warf sein Fahrrad ins Gras und hob die weinende Martha auf. Oh, was hat der Mann mit ihr geschimpft, obwohl sie gleich angerannt kam! Und weil der Herr so wütend war und die Kleine so schrie, hat sie Angst bekommen und dem Fremden zugerufen, er solle die Martha bitte nach Hause bringen. Zur Pfälzischen Weinstube, in die Hirschgartenallee 33. Und dann war sie fortgelaufen.

Jetzt, vor der Tür zum Gastraum, ist ihr der Radfahrer egal, diesmal fürchtet sie sich vor den traurigen Augen der Mutter und mehr noch vor den zornigen Schlägen des Vaters. Es setzt oft Prügel, wenn er wütend ist. Den Joseph verdrosch er einmal so, dass die Latte zerbrach, die er auf ihn niedersausen ließ. Nein, sie wird es den Eltern jetzt nicht sagen, da wartet sie lieber, bis der Fremde die Martha bringt und alles gut ausgegangen ist.

Vorsichtig schleicht Karoline über die Holztreppe nach oben und öffnet sanft die Tür zum Kinderzimmer. Joseph sitzt auf dem Boden und spielt mit seinen Zinnsoldaten. Schnell zieht sie den von außen steckenden Schlüssel aus dem Türschloss, steckt ihn von innen wieder ein und schließt ab. »Du, Joseph«, sagt sie zu ihrem verwundert aufblickenden Bruder. »Wir müssen heute früh zu Bett. Ich hab was Schlimmes gemacht und will nicht, dass mich der Vater haut. Wenn wir schlafen, dann wartet er vielleicht bis morgen mit der Strafe. Und da ist seine Wut womöglich vorbei.«

»Ja gut«, antwortet der Joseph. »Und die Martha? Wo ist die?«

Sie schaut zum Bettchen ihrer Schwester. »Die kommt bald.«

*

»Karoline Katharina Neher!« Das Gebrüll des Vaters lässt das ganze Haus erzittern. Gleich darauf stürzt er die Treppe hoch zum Zimmer der Geschwister. Sein Zorn ist unbändig: »Komm her!« Als er merkt, dass die Kammer abgeschlossen ist, steigert sich die Wut zur Raserei. »Macht sofort auf, ihr Bälger!« Wild fliegen seine Fäuste gegen die Tür, hämmern immer wieder in tobsüchtiger Folge an das Pressholz. »Wenn Ihr nicht bald aufmacht, bringe ich euch um!« Zitternd vor Furcht hört Karoline den Angetrunkenen wüten. Dem bei ihr unter der Bettdecke Schutz suchenden Joseph flüstert sie zu: »Und wenn er mich umbringt, ich öffne ihm nicht!« Da gibt die Füllung der Tür dem Wirbel der Fäuste des Tobenden nach. Das Holz zersplittert, der Vater greift zum Schlüssel, dreht ihn und stürzt in das Zimmer. Sie hören, wie er schwer atmet. Zwei, drei Schritte, schon steht er vor dem Bett der Kinder und reißt ihnen die Decke weg. Das Erste, was Karoline sieht, sind seine verletzten Hände, in denen überall Holzsplitter stecken. »Du!«, keucht er, und der Bart, der aussieht wie der vom Kaiser Wilhelm auf dem Foto hinter dem Tresen, zittert. Seine Augen sind weit aufgerissen. Gleich wird er ihr Schlimmes antun. Heilige Mutter Gottes, fleht sie lautlos, hilf! Und sie half.

Als der Vater mit hochrotem Gesicht die Siebenjährige packt, um sie aus dem Bett zu zerren, zuckt er auf einmal heftig zusammen. Er lässt sie wieder fallen und richtet sich kurz kerzengerade auf. Dann kippt er langsam nach hinten, schlägt auf den Rücken und bleibt wie tot liegen. Fassungslos und voller Entsetzen starren die beiden Geschwister auf den reglosen Körper. »Er verstellt sich bloß«, flüstert Karoline ihrem Bruder zu. Der krabbelt mutig aus dem Bett und rüttelt den Vater vorsichtig an der Schulter. Nichts. Joseph dreht sich zur älteren Schwester um: »Hol die Mutter! Ich glaub, er stirbt!« Die aber, unfähig, sich zu bewegen, starrt nur auf den leblosen Körper, der vor ihr auf dem Teppich liegt. Und als ihr Bruder losrennt, um Hilfe zu holen, flüstert sie: »Das will ich ja. Dass er endlich stirbt.«

Gefängnis Butyrka

22. Dezember 1939

Die Gefangene ist verstummt, verharrt in ihrer Erinnerung. Leutnant Kusnezow nutzt den Augenblick, um sie aufmerksam zu betrachten. Ihr Gesicht strahlt eine verblassende Anmut aus. Wie sie dort gedankenverloren in der neuen Häftlingsuniform auf dem Stuhl sitzt, mit durchgedrücktem Rücken, die Hände im Schoß gefaltet, die Beine leicht zur Seite geneigt, erscheint sie selbstbewusst und verletzlich zugleich. Eine ungewöhnliche Frau. Genau deshalb steht sie auf der Liste für die Deutschen.

Er räuspert sich. Die Gefangene schreckt aus ihren Gedanken auf, schaut ihn irritiert an. Kusnezow lehnt sich zurück. »Er starb aber nicht«, stellt er sachlich fest.

»Nein. Er hatte damals nur den ersten seiner Herzanfälle.« Die Henschke schließt kurz die Augen und versetzt sich zurück in die Zeit vor dem Krieg. »Sein liebstes Kind sei ich, sagte er oft. Warum schikaniert, quält und schlägt einer die, die er liebt?«

Kusnezow ist klar, dass sie diese Frage stellt, ohne eine Antwort zu erwarten. Er wüsste auch keine. Sein Vater hat ihn nie geschlagen. Das gehörte sich nicht für einen Bolschewik. Sein Sohn war ihm Genosse, nicht Spiegel eigener Schwäche. Der NKWD-Offizier verschränkt die Arme vor der Brust. »Und nach diesem Vorfall? Änderte er sich?«

»Ja. Freilich nicht zum Besseren. Der Vater musste kürzer treten, verlor die Anstellung beim Orchester. Er fand zwar eine neue Beschäftigung, wurde Chorleiter der Kirchenkapelle im nahen Schloss Nymphenburg, aber er haderte mit dem ihm fade gewordenen Leben und seiner angegriffenen Gesundheit und ertränkte sein Selbstmitleid in Wein und Schnaps. Sein Jähzorn richtete sich aus geringstem Grund gegen die Mutter oder uns Kinder.« Die Henschke unterbricht sich, redet dann leise weiter. »Es dauerte zehn lange Jahre, bis er uns endlich in Ruhe ließ. Ich werde nie vergessen, wie er starb. So nah wie in diesem Augenblick waren wir uns in seinem ganzen Leben nicht.«

München

22. Oktober 1918

»Karoline!« Aufgelöst steht die Mutter in der Tür des Jungmädchen-Zimmers.

Beunruhigt sieht die 17-Jährige von ihrem Buch auf. »Ist etwas mit Vater?« Ein lauter Schluchzer genügt ihr als Antwort: Er stirbt.

Keine Überraschung. Der von den Schlaganfällen ohnehin schon geschwächte Körper des knapp über Fünfzigjährigen verfiel in letzter Zeit rapide. »Ein Geschwulst in der Speiseröhre«, hatte der Arzt festgestellt. »Nicht heilbar.« Karoline fand, dass der Vater sich die Krankheit durch den Suff und das Rauchen billigen Tabaks selbst zuzuschreiben hatte. Und doch war sie stets von Neuem geschockt vom raschen körperlichen Verfall dieses Mannes, der ihr früher wie ein Hüne vorgekommen war. Er litt an brennenden Schmerzen, wenn er etwas aß oder trank, und war deshalb bis auf die Knochen abgemagert.

»Und warum bist du dann nicht bei ihm?«, fragt sie die Mutter.

»Weil er mich rausschickte. Nach dir hat er verlangt.«

Karoline legt das Buch zur Seite. »Gut. Ich gehe zu ihm.«

Kaum hat die Mutter die Tür geschlossen, hebt sie die Matratze des Bettes an und holt ihre Pistole hervor. Die hatte sie im vorigen Sommer einem sturzbetrunkenen Offizier gestohlen, der an der Schlossmauer seinen Rausch ausschlief. Die Waffe war damals ihre Rettung, denn sie nahm ihr die Angst. Mit der geladenen 08 unter dem Bund ihrer Schürze läuft Karoline hinüber in den Salon, wo der Vater auf dem Sofa liegt. Von der Tür her schaut sie ihn an. Das eingefallene Gesicht kündet von der Schwere seiner Krankheit. Er atmet keuchend, jedes Schlucken bereitet ihm unerträgliche Schmerzen.

»Karoline«, flüstert er. »Setz dich zu mir.«

Sie holt einen Stuhl vom Esstisch und setzt sich so, dass sie ihm ins Gesicht schaut. Der Pistolenlauf drückt in ihren Unterleib.

»Du bist mein liebstes Kind. Das ist die Wahrheit.«

»Und warum hast du mir das nie gezeigt?«

Der Vater röchelt. Er vermag ihre zornige Frage nicht zu beantworten. Karoline begreift, dass sie ihm in diesem Augenblick endlich all ihre Wut über seine Demütigungen zeigen kann. »Weißt du, dass ich seit Monaten mit einer geladenen Pistole unter der Schürze zu dir komme?« Sie schlägt auf die Waffe in ihrem Schoß. »Weil ich Angst vor dir habe. Schon immer, mein ganzes Leben lang.« Sie beugt sich nach vorn und fixiert seinen Blick mit ihren Augen. »Mir graute vor deinem Zorn. Den Ohrfeigen beim kleinsten Fehler. Den Gertenschlägen auf die Finger, sobald ich eine Taste nicht sauber traf. Und zuletzt vor deinem starren Blick, wenn ich im Unterhemd an der Waschschüssel stand. Erst die Waffe nahm mir die Furcht. Hättest du Hand an mich gelegt, ich hätte dich erschossen.«

Trotzig schaut sie auf den Sterbenden. In seinen Augen sieht sie die Verwirrung, die ihre Worte in ihm wecken. Er schluckt mühevoll, sammelt Kraft für eine Antwort. Sie fällt ihm schwer. »Ich habe euch streng erzogen, stimmt. Zu eurem Besten. Zu bereuen bleibt mir nur, dass ich deiner Mutter Kummer bereitete. Weil ich das Geld lieber in Wirtshäusern ließ. Und bei anderen Weibern. Aber sie ist zäh. Sie hat es verwunden.« Pause. »Weißt du, mein Leben war nicht nur Schnaps und Frauengeschichten und diese Wut auf all das, was schief lief.« Er wendet sein Gesicht der Siebzehnjährigen zu. »Ich war begabt. Kapellmeister Strauss und der Generalmusikdirektor Mottl von der Hofoper haben mich einen genialen Musiker genannt. Alle beide!« Er schluckt schwer. »Und du hast meine Begabung geerbt. Ich war bemüht, dein Talent zu entwickeln und habe dir das Klavierspiel beigebracht. Doch du hast dieses Geschenk nicht geachtet.« Röcheln. »Hast dir nichts sagen lassen.« Diesmal dauert die Pause länger. »Im Grunde wie ich in deinem Alter.«

Und dann erzählt er ihr von seinem Leben. Spricht stockend von der Kindheit im strengen schwäbischen Elternhaus. Von dem heißen Wunsch, Musiker zu werden, den er auf Druck des Vaters zurückstellte, um auf Lehramt zu studieren. Wie er, endlich unabhängig, sich doch noch zum Berufsmusiker ausbilden ließ. Er berichtet von dem Eindruck, den er jungen Damen in München machte, als er im Keim’schen Orchester spielte. »Ich war damals ein schmucker Kerl, sie drehten sich alle nach mir um. Aber in nur eine habe ich mich verguckt. In deine Mutter. Eine junge Witwe mit Kindern – na und? Geheiratet hab ich sie und ein Jahr später kamst du zur Welt, dann Joseph und die Martha.« Der Sterbende hält inne, keucht und röchelt.

Fasziniert und angewidert starrt sie auf den Mann, der ihr das Leben so verleidete, das sie ihm doch verdankt. Nach einer Weile setzt der Vater seine Rückschau fort. Erinnert sich, wie Musikerkollegen auf ihn herabsahen, weil er infolge des Schlaganfalls nur Chordirektor war. Gewurmt habe ihn das. Er versichert, dass er nur das Beste für die Familie gewollt habe, sein Jähzorn, sein Schlag bei den Weibern und der verfluchte Alkohol aber häufig das Gegenteil bewirkten. Und schließt damit, dass es nach den elenden Kriegsjahren, dem Verfall seines Körpers und der Entfremdung von Frau und Kindern nichts mehr gäbe, was ihn auf dieser Erde hielte.

Karoline, die sich die Beichte ihres Vaters still anhört, kommen die Tränen. Wegen seiner gescheiterten Träume, aber auch, weil er aus Zorn über sein armes Leben das ihre mit ständiger Angst beschwert hatte. Das würde ihr nicht mehr passieren: klein gehalten zu werden von einem, der nicht zurechtkommt in der Welt. In einem plötzlichen Aufwall von Mitleid und Selbstmitleid kniet sie sich vor das Bett des Todkranken und legt ihren Kopf neben den seinen auf das Kissen. Sie wird seine Fehler nicht wiederholen. Nein, Karoline Neher endet sicher nicht so wie dieser Mann hier, der auf der Welt keine Lücke hinterlässt.

Die mitfühlende Geste der Tochter gibt dem Vater letzte Kraft. »Schlag meine Decke zurück und hilf mir auf«, bittet er. Karoline erfüllt ihm den Wunsch. »Führ mich zum Klavier.« Von ihr gestützt, schlurft er hinüber zum Schemel vor dem Piano und lässt sich darauf fallen. »Setz dich zu mir.« Sie gehorcht. Er schlägt einige Tasten an, sie erkennt die Tonfolge und legt ihre Hände auf die Klaviatur. Sie spielen sein Lieblingsstück, Beethovens As-Dur-Sonate. Vierhändig.

Sie sind mitten im Ersten Satz, kurz vor dem Wechsel ins leggiero, da fällt Josef Neher unvermittelt seitlich vom Schemel. Er liegt reglos vor Karoline, so wie damals, nachdem er die Tür des Kinderzimmers eingeschlagen hatte. Zutiefst verschreckt von all dem, was sie in der letzten Stunde erlebte, schreit sie nach dem Bruder. Der kommt hereingestürzt, kniet sich neben seine Schwester, die ihrem Vater die Augen schließt und ihm einen Abschiedskuss auf die Stirn gibt. Beide starren auf das Gesicht des Toten. Sie haben es zu seinen Lebzeiten nie so zufrieden gesehen.

*

Klack, klack, klack. Mechanisch folgt sie dem rhythmischen Geräusch, das die junge Schließerin mit dem bäuerlich-runden Gesicht durch das Schlagen des Vierkants an ihr Koppelschloss verursacht. Carolas Gedanken sind bei der Vernehmung, die sie hinter sich hat. War das überhaupt ein Verhör? Kusnezow hatte kaum Fragen gestellt, sie nur erzählen lassen. Warum war ihm ihr Verhältnis zum Vater, zu ihrer Familie so wichtig? Er wolle sich einen Eindruck verschaffen von ihr, hatte er gesagt. Aber solch ein Aufwand, nur um zu entscheiden, ob ihre Ausweisung der Weltrevolution schadet?

Das Klacken hat aufgehört. Die junge Aufseherin steckt den Vierkant ins Zellenschloss und öffnet die Tür. »Bitte serr«, sagt sie mit hörbar russischem Akzent. Über ihr Gesicht gleitet ein Kinderlächeln, so stolz ist sie auf das Gelernte. »Danke«, antwortet Carola überrascht und geht hinein. Gleich am ersten Bett steht die Zellenälteste. »Und? Was hast du dem Leutnant erzählt?«

»Geschichten, Zenzl. Geschichten.«

Gefängnis Butyrka

23. Dezember 1939

Mitten in der Nacht wacht Carola auf. Diesmal ist es nicht die innere Uhr, die sie aus ihrem leichten Schlummer geholt hat. Vom Gang ertönen Geräusche. Ein Vierkant öffnet die Zellentür. Herein kommen drei Frauen in der typischen Butyrka-Uniform der weiblichen Sonderhäftlinge: weiße Männer-Unterwäsche. Die Tür schlägt wieder zu. Scheu verharrt das Trio im fahlen Licht. Carola hört Zenzl seufzen und ihre Bettdecke zurückschlagen, dann sieht sie die Zellenälteste auf die Neuen zugehen. »Seid Ihr Deutsche?« Ihre Standardfrage.

»Ja«, antwortet eine.

»So, so, sind wir alle hier. Von wo haben sie euch gebracht?«

»Aus Sibirien. Karaganda, um jenauer zu sein.«

Carola horcht auf. Diese Stimme, dieser Akzent. War das möglich? Sie zieht die Bettdecke zur Seite, steht auf und nähert sich der Gruppe an der Zellentür. Von dort plappert es weiter. »Zwei Wochen lang haben die uns durch Russland gegondelt. Aber hier wurden wir wenigstens unsere Lumpen und die Flöhe und die Läuse los.« Carola ist bei den Neuen angekommen und stellt sich neben Zenzl, von der sie einen überraschten Blick erntet.

»Emma? Emma Lopper?«, fragt sie flüsternd.

»Carola! Ick werd verrückt!« Eine der drei Frauen, von ehemals rundlicher Gestalt, mit kurz geschorenem, schwarzem Haar, fliegt auf sie zu, umarmt sie fest und schwenkt sie dabei hin und her. »Komm an meinen Busen, du alte Socke. Mensch, dass wir uns nochmal sehen. Ick krieg mich nicht ein. Wie geht es dir? Wat machst du denn hier? Und vor allem: Wat machen wir hier?«

»Ach Emma.« Carola schießen Tränen in die Augen. »Was bin ich froh, deine Stimme zu hören!« Sie wendet sich Zenzl zu. »Das ist Emma Lopper. Wir haben uns in Moskau angefreundet.«

»Die Emma musst du mir nicht vorstellen, Carola. Ich kenne sie von der Roten Hilfe.«

»Zenzl Mühsam! Das gibt es doch nicht! Und ick hab dir nicht erkannt! Das ist ja ein Ding, dass wir uns hier alle treffen!«

»Freut mich ebenfalls, dass du lebst, Emma. Wir reden später.« Sie wendet sich den anderen beiden Neuankömmlingen zu. »Ich bin die Zenzl. Die Zellenälteste hier. Ihr drei seid scheinbar die Letzten, die zu uns kommen. Mehr freie Betten gibt es nicht. Carola zeigt sie euch. Gib der Emma die Liege neben dir. Warum man uns in der Butyrka sammelt? Stalin und Hitler tauschen in aller Freundschaft ihre Feinde aus. Und wir zählen wohl dazu.«

*

Gegen sechs Uhr schaltet die Aufsicht die Tagesbeleuchtung ein und brüllt auf Russisch »Aufstehen!« in die Zelle. Carola schlägt die Decke zurück, setzt sich auf die Bettkante. Dann erhebt sie sich und treibt in Unterwäsche ein wenig Gymnastik. Sport ohne Angst vor Bestrafung. Sie genießt es.

»Na Madl, trainierst für die Wahl zum Fräulein Butyrka?« Zenzl Mühsam schlurft langsam auf Carola zu. Die grauen Haare hat sie wie immer zu einem Kranz um ihren Kopf gebunden, das zu weite weiße Unterhemd hängt der altersgebeugten Frau fast bis zu den Knien.

Carola lässt sich nicht beirren, führt die hochgereckten Arme hinunter, bis die Fingerspitzen die Zehen berühren, und richtet sich wieder auf. Die Hände in die Taille gestützt, dehnt sie sich zweimal nach rechts und links. Dann hält sie inne. »Guten Morgen, Zenzl. Du wirst lachen, ich nahm sogar an der Wahl der ersten Miss Germany teil. 1927 war das. Aber nur als Zuschauerin – sonst wäre die Blumenkrone im Sportpalast kaum dem Fräulein Kwandt aufgesetzt worden. Der fehlte damals echte Konkurrenz.«

Zenzl setzt sich auf Carolas Bett. »Du warst bei so einer Fleischbeschau?«

»Ja, als Staffage vom Brecht. Für die Nacht der Frauen, so nannten die das damals, waren wir zwei genau die richtige Besetzung. Ganz Berlin traf sich dort.«

»Ganz Berlin. So, so«, grummelt Zenzl. »Apropos. Wie hast du denn die kesse Emma kennengelernt?«

»Wir wohnten in Moskau im selben Haus, Krasnoprudnaja 36, und sahen uns öfter im Flur. Ich hatte damals viele Probleme mit meinem Mann und dem Elend um uns herum, da wurde die Emma schnell zum Kummerkasten. Und woher kennst du sie?«

»Von der Internationalen Roten Hilfe. Die wollten ja den Nachlass von meinem Erich veröffentlichen. Emma hatte den Auftrag, ihn mit aufzubereiten. Das Mädel gefiel mir. Hat offen seine Meinung gesagt, die Denunzianten dann brühwarm dem NKWD hinterbrachten.«

»Anschwärzer bei der Roten Hilfe? Na Zenzl, du betreibst doch nicht wieder konterrevolutionäre Propaganda?« Feixend schlägt Emma im Bett nebenan die Decke zurück und setzt sich auf die Kante. »Kinder, wat hab ick schlecht geschlafen! Den Kopf auf ’nem Kissen, den Hintern auf ’ner Matratze, ’ne Bettdecke bis an den Hals – an so ’nen Komfort musste dir erst mal gewöhnen!«

»Daran gewöhnst du dich schnell wieder.« Zenzl Mühsam erhebt sich. »Ich würd ja gern bleiben, aber die Aufsicht bringt uns gleich zum Waschraum. Da wecke ich lieber die Langschläfer.«

»Waschraum. Schon bei dem Wort kriege ick unanständige Gefühle.« Emma plappert in aufgelöster Stimmung weiter. »Das kannste dir nicht vorstellen, Carola, so ein Straflager in der kasachischen Steppe. Arschkalt in der Nacht, sauheiß am Tag. Morgens bis abends krauchste durch riesige Felder mit lauter Sonnenblumen. Und hackst wie bekloppt Unkraut in Staub und Hitze. Denn wie viel Brot sie dir geben, hängt davon ab, wie viele Meter du schaffst. Wasser gibts in ’ner Tonne, die teilste dir mit Ochsen, die draus saufen, mit Kerlen, die ihren Kopp reinstecken, und mit Frauen, die in der Plörre heimlich ihre Unterwäsche waschen. Und hier? Gibts ’nen Waschraum!«

»Ja, verrückt.« Carola lächelt. »Zenzl meint, wir sollen den Status der Sonderhäftlinge genießen. Egal, ob sie uns zurück in die Lager schicken oder zu den Deutschen – wenn wir diese Zelle hier verlassen, ist es mit dem angenehmen Leben vorbei.«

»Die verfrachten uns echt heim ins Reich? Ick fürchte ja, da ist mein Ruf leider nicht so doll.«

»Der in Sowjetrussland scheint nicht besser zu sein.«

»Stimmt. Spioniert sollen wir haben, bei der Roten Hilfe. Gleich für fünfzehn ausländische Mächte! Die konnten nicht mal sagen, für welche genau. Die ganze Abteilung haben sie verhaftet. Ick hatte Glück. Acht Jahre Lager. Andere wurden erschossen.« Emma schaut Carola traurig an. »Die beschuldigen uns, wie sie wollen, verurteilen uns, wie sie wollen, legen uns um, wie sie wollen. Im Knast bei Stalin oder Hitler – das ist heute doch egal.«

»Sieht nicht jeder so, Emma. Zenzl meint, die acht Jahre Arbeitslager, zu der die Russen sie verurteilten, hält sie aus. Die Mörder in den KZs der Nazis nicht. Schau mal, es gibt hier einen Leutnant Kusnezow, der entscheidet, ob ich ins Reich ausgewiesen werde oder in Sowjetrussland gefangen bleibe. Ich habe keine Ahnung, was davon weniger schrecklich ist. In Russland wie in Deutschland gelte ich als Verräterin, ist mir die Rückkehr in mein früheres Leben versperrt. Dazu die Sorge um Georg: Verlasse ich das Sowjetland, gibt es kaum Hoffnung, ihn je wiederzusehen. Bleibe ich, scheint sie genauso gering.«

»Ach ja, der Schorsch. Das vergisst man immer so schnell, wie viele von uns Mütter sind, denen sie die Kinder weggenommen haben. Haste was von ihm gehört?«

Carola schüttelt den Kopf. »Seit anderthalb Jahren nicht.«

»Und Anatol?«

»Hingerichtet. Schon 1937. Hab ich erst gestern erfahren.«

»Das tut mir leid. Aber dann scheint doch Deutschland die bessere Lösung für dich? Anatol ist tot. Und wat deinen Sohn angeht: Wie ick die Brüder kenne, erziehen sie den zum vorbildlichen Jungbolschewiken, der seine Verrätereltern hasst. Du musst diesen Kusnezow dazu bringen, dass er dich abschiebt. Das mit Hitler geht vorbei. Bei Stalin bin ick mir nicht so sicher.«

Nachdenklich schaut Carola die Freundin an. Vermutlich hatte sie recht. Ihre Aussicht, Georg zurückzubekommen, womöglich mithilfe einflussreicher Freunde, ist im Ausland sicher höher als in der Sowjetunion. Sie umarmt die Gefährtin, drückt sie fest an sich. »Danke«, flüstert sie ihr ins Ohr. »Genauso mache ich es.«

»Ist ja schon mal was. Und wie genau willste das anstellen?«

»Zenzl sagt, ich solle Kusnezow aus meinem Leben erzählen. Geschichten, die ihm Lust machen, mehr über mich zu erfahren.«

»Und wat bringt es, wenn er so ’nen Drang verspürt?«

»Zeit. Und weitere Gelegenheiten, ihm zu beweisen, dass ich unpolitisch bin und somit keine Gefahr darstelle.«

»Doller Plan. Wie alt ist er denn, der Kusnezow?«

»Etwas jünger als ich.«

»Und wie sieht er aus?«

»Schlank, sportlich, schwarze, gewellte Haare. Ein Wolgadeutscher. Angenehme Erscheinung. Frauentyp. Warum?«

»Weil du Spezialistin für Kerle bist, die was zu sagen haben. Du bist Schauspielerin, Carola. Spiel dem Genossen Leutnant die Rolle deines Lebens vor. Unter der Uniform ist der auch nur ein Mann. Zeig ihm wat für ’ne Klassefrau du bist. Mach ihn besoffen mit Geschichten, die die Fantasie von jedem Kerl anregen: erster Kuss, Verführung auf der Parkbank oder so. Umgarn ihn, bis er dir zuliebe tut, was in seiner Macht steht. Und dich ausweist.«

*

»Stoj!«. Befehlsgemäß bleibt Carola stehen, dreht sich nach links zur Wand und starrt auf das Transparent.

Bereinige dein Gewissen – vergiss nicht, dass früher oder später das Verbrechen aufgeklärt wird

Hinter ihr ertönt die Meldung der jungen Schließerin: »Karoline Iosefowna Chenschke«. Dann Kusnezows Bariton: »Ko mne!« Ohne die Aufforderung dazu abzuwarten, dreht sie sich um und betritt, wie befohlen, die Büro-Zelle. Hinter ihr fällt die Tür ins Schloss.

Der NKWD-Offizier sitzt an seinem Schreibtisch und liest in einer Akte. Er schaut kurz hoch und weist auf den Stuhl an der Zellenwand: »Setzen Sie sich.« Carola nimmt auf der vorderen Kante Platz, mit durchgedrücktem Rücken, den ganzen Körper gespannt. Sie zieht mit beiden Händen ihren leicht hochgerutschten Rock wieder nach vorn. »Die Rolle deines Lebens«, wiederholt sie für sich im Stillen.

Kusnezow räuspert sich, schaut ihr ins Gesicht. »Sie haben gestern vom schwierigen Verhältnis zu Ihrem Vater erzählt. Wie der Sie mit Liebe und zugleich mit Hass bedacht hat. Das ist nichts Besonderes, denke ich. Ungewöhnlich ist für mich eher, dass aus der Tochter eines Musikers und einer Wirtin eine der größten Schauspielerinnen des Deutschen Reiches wurde. Ihr Vater hatte Ihnen offenbar seine musikalische Begabung weitergegeben – warum landeten Sie dann beim Theater statt im Konzertsaal?«

»Das ergab sich so. Ich wollte berühmt werden. Ob als Pianistin, Schauspielerin oder Tänzerin, das war mir egal.« Sie setzt eine Pause, schaut Kusnezow an. Naiv und treuherzig. Der Blick eines jungen, unschuldigen Mädchens.

»Der Vater hielt das für Hirngespinste. Einem Sohn, der in seine Fußstapfen tritt, hätte er sicher eine künstlerische Karriere zugetraut. Mir nicht. Obwohl er mein Talent am Klavier genau erkannte, verhinderte er eine Ausbildung in dieser Richtung. Das sei nichts Solides für eine Frau, meinte er. Ich besuchte deshalb die Handelsschule Riemerschmid – die erste kaufmännische Schule für Mädchen in Deutschland. Das Lernen fiel mir leicht, zum Abschluss bestand ich problemlos die Aufnahmeprüfung für ein Lehrerseminar. Das hätte mir gefallen, eine solide musikalische Ausbildung gehörte zum Studium, das damit nur ein nützlicher Umweg auf meinem Weg zur Bühne sein würde. Da verkündet mir der Vater aus heiterem Himmel, ich solle stattdessen eine Stelle in einer Bank annehmen. Weil er gelesen hatte, dass die Geldhäuser, wegen des Männermangels im Krieg, erstmals Frauen einstellen. Was haben wir uns gestritten! Jeden Abend kamen nach den ersten Gläsern Wein dieselben Sprüche: Warum ich der Familie weitere Jahre auf der Tasche liegen wolle, wenn die in diesem ewigen Krieg blanke Not litt? Wieso ich nicht lieber dort lernte, wo man dafür sogar bezahlte? Ich verstand es ja. Das Geld war knapp: In der Weinstube blieben die Gäste aus, die Männer bekämpften den Feind, die Frauen den Hunger. Aber ich gab gehörig Kontra. Erklärte ihm zornig, ich hätte nicht an der Handelsschule um glänzende Noten gekämpft, um ihm Wein und Trester zu zahlen. Niemals würde ich mich ihm zuliebe auf eine langweilige Banklehre einlassen.« Carola setzt eine Pause und schaut Kusnezow direkt in die Augen. Dann spricht sie weiter: »Ein schwerer Irrtum. Dank Tilly Blättermann.«

München

27. Mai 1917

Raus, raus, raus! Unschicklich drängt Karoline an anderen Kirchgängern vorbei zum Ausgang der Kapelle von Schloss Nymphenburg. Keine Minute wird sie von diesem strahlend blauen Sonntag versäumen. Denn die Familie hat ihr frei gegeben: Alle vier Geschwister helfen später der Mutter, den erhofften Ansturm der Pfingstausflügler im Garten der Weinstube zu bewältigen. Karoline hingegen soll den Tag genießen, bevor sie nächste Woche ihre Stelle bei der Bayerischen Filiale der Deutschen Bank antritt. Und ihre Schulfreundin Tilly Blättermann darf sie begleiten. Der Pfingstgottesdienst war für den Vater als Organist und Chordirektor der Schlosskapelle einer der wichtigsten Auftritte des Jahres und für sie eine unabwendbare Pflicht. Doch die ist absolviert.

Die Mädchen haben sich herausgeputzt, beide tragen ihre Sonntagskleider mit einem kurzen Jäckchen darüber. Leider in Grau, denn das ist patriotisches Gebot im vierten Kriegsjahr. Aber das Selbstgeschneiderte hat seinen Vorteil: Weil es an Stoff fehlt, gilt es nicht mehr als unschicklich, dass der Saum schon über dem Knöchel endet. Dem Vater gefällt das gar nicht. Doch beim Flanieren wird es den Freundinnen sicher bewundernde Blicke einbringen. Zumal der schlichte Schnitt die Taille ihrer im Rübenwinter gertenschlank gehungerten Mädchenkörper betont.