11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unrast Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Neun Jahre lang, von 1982 bis 1991, war Aydin ›Gastarbeiter‹ in Deutschland. Kurz nach dem Mauerfall – und der Geburt des Autors – wurde er in die Türkei abgeschoben. Zunächst hielt seine Familie Aydin für verschollen. Doch dann fand man ihn: in Istanbul, wo er schon seit einem Jahr auf der Straße lebte. Aydin wurde ›nach Hause‹ geholt, allerdings nur, um hier ein weiteres Mal abgeschoben zu werden – diesmal in die Psychiatrie, irgendwo in einem kleinen Ort am Schwarzen Meer. Gegen seinen Willen brachte man Aydin schließlich zurück in das Dorf, in dem er geboren wurde – und in dem er »nach Jahren der Scheinexistenz« am Ende auch starb. Der Roman macht sich auf eine biografische Spurensuche, erzählt von den neun Jahren in Deutschland, von dem Menschen Aydin und dem Versuch, in der Sprache einem Toten zu begegnen, den der Autor auf Türkeireisen noch kennengelernt hat und dessen Leben mit seinem eigenen zusammenhängt und doch nicht zusammenhängt – eine Geschichte über Gewalt, Scham, Trauer, Wut und das Besiegtsein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Für Mutter und Vater

Mesut Bayraktar, geb. 1990 in Wuppertal, gründete »nous – konfrontative Literatur« 2013 gemeinsam mit Kamil Tybel. Er hat Rechtswissenschaften und Philosophie in Düsseldorf, Lausanne, Köln und Stuttgart studiert. Er ist Autor der Romane Briefe aus Istanbul (Dialog-Edition, 2018) und Wunsch der Verwüstlichen (Autumnus Verlag, 2021) sowie eines Buchs über G. W. F. Hegel mit dem Titel Der Pöbel und die Freiheit (Papyrossa Verlag, 2021). In zahlreichen Anthologien sind Kurzgeschichten und Gedichte von ihm erschienen. Neben Erzählungen und Theaterstücken schreibt er auch Essays, Literatur- und Theaterkritiken. Er ist Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg in der Sparte Literatur 2019.

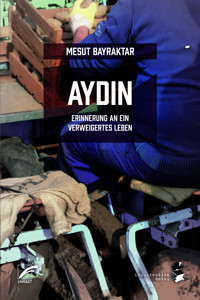

Mesut Bayraktar

Aydin

Erinnerung an ein verweigertes Leben

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar

Mesut Bayraktar:

Aydin

1. Auflage, Oktober 2021

Insurrection Notes, Vol. 14

eBook UNRAST Verlag, März 2022

ISBN 978-3-95405-099-4

© UNRAST-Verlag, Münster

www.unrast-verlag.de | [email protected]

Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung

sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner

Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter

Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Felix Hetscher, Münster

Satz: Andreas Hollender, Köln

Inhalt

TEIL EINS

TEIL ZWEI

TEIL DREI

Anmerkungen

TEIL EINS

Rebellieren wirgegen diese Herrschaft der Gedanken.

Karl Marx / Friedrich Engels (in: »Die deutsche Ideologie«)

Der Kampf der Vernunft besteht darin, dasjenige, was der Verstand fixiert hat, zu überwinden.

G. W. F. Hegel (in: »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss«)

Am Ende war das Wort. Nichts ist so gewiss wie der Tod. Dennoch ist nichts vergleichbar mit der augenblicklichen Überraschung, wenn er eintritt. Ein Pflasterstein zertrümmert ein Fenster des Daseins. Das Fleisch, das einen Ausweg sucht, tritt in die Scherben. Das letzte Mal, das allerletzte Mal, geht die Sonne unter. Der Mensch hat nicht Angst vor dem Unbekannten oder dem Fremden, wie viele behaupten. Er hat Angst vor einer Gewissheit, die unanfechtbar ist, einer Tatsache. Es gibt nur eine unanfechtbare Gewissheit. Das Leben beginnt da, wo sie, wenn man sich ihr stellt, besiegt wird.

Das Erwartete kam unerwartet. Vor vier Tagen ist Celal gestorben, achtundzwanzig Jahre nach dem Tod von Aydin. Ein Krebsgeschwür hat sich an seinen Organen geweidet. Sein Gefechtsplatz war der Darm. Von dort aus hat es sich unbeobachtet über den Körper verteilt. Zuletzt konnte Celal nichts mehr essen. Sein Bauch war aufgebläht und das Fleisch an seinen Waden fiel haltlos über seine Fußknöchel. Das Krebsgeschwür schlang sich durch die Speiseröhre bis in den Rachen und richtete ihn zugrunde. Es hat den Körper zerstört, von dem es lebte. Krebs ist ein Selbstmordattentäter. Die Diagnose kam zu spät. Präventionsmaßnahmen kamen nicht in Betracht. Dafür fehlte das Geld und vielleicht auch die Überwindung dessen, was das Wort Scham meint. Vor drei Tagen wurde der umkämpfte Körper von Celal und Aydin in der Erde des Ostpontischen Gebirges am Schwarzen Meer begraben, irgendwo in den Bergen. Er fehlt. Er wird nicht mehr sein. Neun Jahre hat er gelebt, weitere wurden ihm verweigert und was danach noch von ihm übrig war, wurde ihm ausgeplündert. Sein Leben lebte nicht. Es war ein enteignetes Leben. Es wurde zur Zielscheibe von Raub mit Totschlag.

Ich sollte Trauer verspüren. Ich spüre Wut. Sie ist kalt geworden, Eis auf der Haut. Ich kenne sie seit Kindestagen. Damals war sie brennendheiß, ein Ungestüm, das dich erstickt. Diese Erstickungserfahrung kennt jeder aus meiner Klasse. Es heißt, dass Kinder in einer Phase des magischen Denkens mit unsichtbaren Fantasiefreunden oder imaginären Wesen spielen und dadurch mit den ersten Versuchen beginnen, sich sozial zu integrieren. Sie ahnen, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Noch vor der Einschulung wird Anpassung trainiert. Diese unsichtbare Vertrauensperson war für mich und meinesgleichen, ob in der Dunkelheit des Badezimmers oder in den verdreckten Treppenfluren der Hochhäuser, wo wir Räuber und Gendarm spielten und jeder ein Räuber sein wollte, die Wut. Sie zeigte sich in unterschiedlichen Gestalten, war aber immer dieselbe. Wir waren nie allein, nie bloßes Individuum, ein Unteilbares, um das sich alles andere dreht, keiner von uns. Niemand musste uns das sagen. Wir wussten es von Anfang an, beim Anblick unserer Mütter und Väter in einer Wohnung, in der wir geduldet wurden, solange die Miete gezahlt wurde. Soziale Integration hieß für uns, wütend zu sein. Magisches Denken war Sache von Bürgerkindern. Wir waren Dividuen.

Wie ist das, jenseits von Wut, wo Frieden und Liebe ist, zu schreiben? Das weiß ich nicht. Nicht einmal zu einer Ahnung davon wage ich mich hinreißen zu lassen. Ich müsste lügen. Ich schreibe, und das Schlimme daran ist, dass ich nicht vom Sieg schreiben kann. Immerhin habe ich das Ringen mit dem Wort bisher nicht aufgegeben. Die Meisten aus meiner Jugend haben nach der Schule mit dem Lesen aufgehört. Ich glaube nicht, dass sie eine Wahl hatten. Und was mich betrifft: Ich hatte Glück, und das ist Schande genug.

Die Wut, und nur die Wut, liefert mir ein Alphabet, eine Sprache, um das hier zu schreiben. Lange hat sie mich überfordert, mich ohnmächtig gemacht, sodass ich ein Anderer werden wollte, einer von jenen, die sorglos lachen und Ansehen genießen, weil sie gute Ausbeuter oder gute Wachhunde sind. Ich war Gefangener meiner Wut, bis ich lernte, dass sie eine Gefährtin ist und mir schon immer aus dem Gefängnis der Ausbeutung helfen wollte. Ohne sie würde es die Vorstellung von Freiheit nicht geben. Das ist meine Überzeugung. Die historische Pioniertat, die die Vorstellung von Freiheit erschuf, folgte aus der Wut des Sklaven, die ihn gegen seinen Herrn trieb – nicht von Sokrates, Platon, Aristoteles, der Polis oder den Propheten und ihren heiligen Büchern oder gar von der Legende der Renaissancemenschen, die es ohne das christliche Gemetzel der Kreuzzüge zur Akkumulation des Reichtums in Italien nicht gegeben hätte. Freiheit ist eine Idee des Sklaven. Nur wer imstande ist, Wut zu empfinden, diesseitige, kann sich dafür entscheiden, sich gegen die Unfreiheit zu widersetzen. Tiere kennen Trauer, aber nicht Wut. Daher werden sie auch nie für Freiheit kämpfen. Steine kennen nicht einmal Trauer. Wut antwortet auf die Verletzung: Lass es dir nicht gefallen.

Wut ist menschlich. Die Leidenschaft des bedrängten Herzens.

Niemand möge so naiv sein zu behaupten, dass wer wütend ist, nicht denkt. Wer erfahren hat, dass Not Notwendigkeit lehrt, weiß auch, dass Wut die konsequenteste Denkerin ist. Sie mobilisiert schlagartig ungeahnte Kräfte im Körper, weil sie die soziale Gewalt abschütteln will, die dem Körper Wunden schlägt. Sie ist ein Ausbruch. Selbst im Schrei der Gemarterten ist das Echo vom Einspruch der Wut gegen die Marter zu vernehmen. Wut löst die Rebellion des leidenden Körpers aus und befiehlt zur Selbstermächtigung. Würden dem Körper nicht Schmerzen zugefügt, würde er nicht Wut als Notwehr ausüben. Er würde bedingungslos lieben. Wut aber schult den Instinkt für Auswege. Sie paart Leidenschaft mit Klarsicht und Misstrauen, ausgehend vom Schmerz, den sie überwinden will. Ich bin ein Kind der Nemesis[1]. In meiner Wut holt die Natur zum Schlag aus. Wer unter jenen, die diese Denkerin verurteilen und verschmähen, bringt Ähnliches zustande? Welche Professoren? Welche Gelehrten? Welche Experten? Welche Bücher? Ohne die Drogen, die Religion, die falsche Kultur, die totale Dekomposition allen Orientierungsbedürfnisses, das beschönigende akademische Wissen und die kollektive Realitätsflucht durch die Medien, würde Blut in den Straßen fließen. Heute verwechseln die meisten Freude mit der Kokslinie auf der Klobrille, Rache mit der Konkurrenz um einen Arbeitsplatz und Liebe mit den fünfzig Euro auf dem Strich. Wut jedoch – schreckt auf. Sie ist Anstoß für Zärtlichkeit.

Erst jetzt kann ich über Celal und Aydin schreiben. Er war mein Onkel.

TEIL ZWEI

Wenn ich einmal seufze,dann brechen die Berge vor mir zusammen. Bir of çeksemkarşıki dağlar yıkılır

Cem Karaca(in: »Bir of çeksem«)

I.

Die Nachricht von Celals Tod hat mich entwaffnet. Vor einer Woche erfuhr ich von seinem Umzug ins Krankenhaus. Meinen Eltern, meinen Brüdern, einigen anderen und mir war die fatale und hilflose Lage klar. Dennoch: Der Atem stockt. Der Puls steigt. Die Gedanken werden leer. Jeder Gegenstand in der unmittelbaren Umgebung verliert seinen Sinn. Im Spiegel siehst du einen Fremden. Wehrlos stehst du mit dem Rücken zur Wand vor einem Exekutionskommando, dem du nicht entkommen kannst, und die Nachricht wird Wirklichkeit. Eine Wurzel deiner Herkunft wurde dir abgeschnitten, schon wieder. Neben deiner Tante, die auch an Krebs starb, zu früh, deinem ältesten Onkel, der inmitten einer Chemotherapie mit über hundert Sachen das Auto umwendete und starb, zu früh, deinem uns nach Deutschland gebrachten Großvater, der im Dorf an Krebs starb, zu früh, ist nun auch dein Onkel gestorben. Dein Onkel, der gemeinsam mit diesen Personen für deine Erinnerungen über die Heimat deiner Eltern bürgte, dort wo man dich auch als einen Ausländer behandelt hat: einen Europäer.

Damals war ich ein Jugendlicher. Mit dem Auto reisten wir fast jedes Jahr in die Türkei, nach Trabzon, im Nordosten des Landes. In den Fußraum der Hinterbank waren Tüten und Taschen gestopft. Das Meiste waren Geschenke für Verwandte und Bekannte. Mutter wollte auf diese Gefälligkeiten nicht verzichten. Außerdem waren das die Mittel, um im Geburtsland eine soziale Stellung zu inszenieren, die man in Deutschland mitnichten innehatte. Dort war man ein Niemand, zum Schuften verurteilt. Stundenlang saßen mein Bruder und ich im Schneidersitz auf der Hinterbank des BMWs, bis wir an einer Raststätte unsere taubgewordenen Beine strecken konnten und das Blut die Waden kitzelte. Besonders an den Grenzübergängen, wo sich Autokolonnen stauten, entdeckten wir, dass es auch anderen Kindern wie uns erging. Denke nie, dein Leben ist etwas Einzigartiges. Das ist es nicht. Es gibt so etwas wie Schicksal, das man soziale Herkunft nennt. Der Eindruck, Teil einer Schicksalsgemeinschaft zu sein, tröstete uns. Auf die Einzigartigkeit wurde gerne in der Einsicht der Gemeinsamkeiten verzichtet. Sobald wir im Dorf ankamen, galt der erste Besuch meinem Onkel. Das jämmerliche Haus stand hundert Meter von unserem entfernt. Celal freute sich sehr, uns zu sehen. Wir nannten ihn immer ›Onkel Celal‹, weil ihn niemand ›Aydin‹ nannte. Den Namen ›Aydin‹ umgab der Verwesungsgeruch eines Familiengeheimnisses, nach dem weder mein Bruder noch ich zu fragen wagten. Immer saß Celal auf seinem hölzernen Schemel am Wegrand, Jahr für Jahr, mit einer selbstgedrehten Zigarette zwischen den verfaulten Zähnen und einer dampfende Tasse Schwarztee in der Hand. Die Zähne ekelten uns an. Ein Licht flammte in seinem rauen Gesicht auf, wenn wir ihm von Deutschland erzählten. Da wollte er unbedingt jedes Detail wissen. Manchmal prahlte er mit der ein oder anderen Vokabel, um uns zu zeigen, dass er uns in der deutschen Sprache ebenbürtig sei. Wir forderten ihn heraus, fragten, ob er wisse, was dieses und jenes bedeute. Instinktiv wollten wir die Position der Überlegenen nicht aufgeben. Im Gegenteil, wir wollten sie bekräftigen, untermauern, betonieren, um zu zeigen, dass wir von einem anderen Planeten kamen. Gerade das machte uns zu besonderen Menschen, und in Europa hatten wir gelernt, verlogene Individuen zu sein. Dann lachte er, als blitzte eine Begegnung oder eine Person oder ein Vorfall vor seinem Auge auf, ein Bild von damals, als er in Deutschland gelebt hatte. Im Gegenzug zu unseren Geschichten verlangten wir, im Geist des eingefleischten Prinzips des gegenseitigen Vertrags, auch etwas von ihm. Er sollte uns Steinschleudern basteln. Das Dorf und die Steinschleuder, das waren für meinen Bruder und mich ein und dasselbe. Das verkörperte unseren Türkeiurlaub, das Abenteuer in einem Ort des Es-war-einmal, ohne das Wissen über die Realität des So-ist-es. Als Celal uns am nächsten Tag die fertigen Steinschleudern gab, sagte er, bei Vögeln sollten wir absichtlich daneben zielen. Der Schreck würde sie in die Flucht schlagen und die Steinschleuder hätte ihr Ziel erreicht. Wir nickten und liefen davon. Wir hatten nur eine Absicht: Wir wollten Vögel, die auf den Leitungen der Strommästen rasteten, anvisieren und mit dem Geschoss erschlagen. Wenn im Wettstreit einer von uns den ersten Vogel erfasst hatte, brüstete er sich mit seinem Triumph. Wir lachten, aber der Triumph des einen spornte insgeheim den anderen zur Nachahmung und Überholung an. Der Ehrgeiz, eine Königstugend in der Konkurrenzgesellschaft, in der wir geboren und aufgewachsen waren, absorbierte unseren Muskeleinsatz. Spätestens bei Sonnenuntergang wurden die Vögel zu Zahlen. Wo sie im Maisfeld hingestürzt waren oder ob sie noch lebten, das überprüften wir nicht. Das ging uns nichts an, weder ihr Blut noch die gebrochenen Rippen. Wir hatten sie getroffen. Nur das zählte. Wir hatten sie erschlagen. Das zählte. So hatten wir es in Europa gelernt, in den Kasernen der Gewalt.

Werde ich von einer Türkei ohne Onkel Celal solche Erinnerungen vergessen? Vor zwei Jahren habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Davor war ich sieben Jahre lang nicht in der Türkei gewesen. Ich musste lernen, dass Heimat immer der Ort ist, wo man dir die Hand reicht, wenn du allein bist. Dazu gehört inzwischen auch die Türkei, spätestens seit 2013. Das war das Jahr, in dem ich erkannte, dass auch dieses Land mindestens zwei Geschichten hat. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe es gelernt. Dazu gehörte mehr als nur die Anstrengung des Kopfs. Etwas wirklich zu verstehen und nicht bloß zu wissen, verlangt Leidenschaft, ein inneres Fieber.

Auch Celal war jemand, der einem die Hand reichte, wenn man sie brauchte.

Gerade blättere ich durch die Zeitung und sehe Bilder aus Bolivien. Sie ähneln jenen sehr, die ich mir aus meiner Kindheit vom Dorf im Gedächtnis bewahrt habe. Jetzt plündern sie dort das Leben der Menschen aus und gehen auf Raubzug nach Lithium. Ein Putsch von faschistischen und klerikalen Kräften ist dort im Gang und das Land, in dem ich lebe, auch Europa und erst recht die USA, weigern sich von ›Putsch‹ zu sprechen. Sie wissen, Sprache eröffnet den Raum der Verantwortung. Die weißen Enkelkinder der damaligen Sklavenbesitzer verprügeln unter dem Schutz von Polizei und Militär die Enkelkinder der Ureinwohner und der Armen. Die Wahrheit ist nicht viel wert, wenn sie nicht der Gewalt der Profitrate Dienste leistet. »Mein Vergehen ist es, links, Indígena und Antiimperialist zu sein!«, sagte der inzwischen ins mexikanische Exil geflohene Präsident Evo Morales. Sein Rücktritt war noch nicht von den Abgeordneten per Beschluss angenommen, um rechtsgültig zu sein, wie es die Verfassung vorsieht da erklärte sich bereits die zweite Vizepräsidentin des Senats mit einer Bibel in der Hand und einer bewaffneten Leibgarde auf dem Balkon des alten Quemado-Palasts in La Paz eigenmächtig zur Präsidentin. Europäische Regierungen verzeichnen das als legalen, amtlichen Akt. Die Bibel und Religionen waren zuvor nach einer Verfassungsreform unter Morales aus dem Präsidentenpalast verbannt worden. Es ist Winter 2019.

Warum schreibe ich das hier auf? Weil ich mich frage, was das Vergehen von Aydin ist. Er war Gastarbeiter, Türke und wütend.

II.

Hier kann ich nur im Ich schreiben. Es gibt Fiktion eines Erzählers. Macht und Unterdrückung nehme ich persönlich.

»Onkel Celal wird sterben«, sagte Mutter am Telefon und brach in Tränen aus. Ich versuchte, sie zu beruhigen, um zu erfahren, was geschehen war. Ich scheiterte. Plötzlich sprach Vater, der das Telefon in die Hand genommen haben musste: »Macht euch keine Sorgen, Junge. Wir werden heute Nacht nach Trabzon fliegen. Der Flug geht über Antalya. Morgen früh werden wir da sein. Macht euch keine Sorgen.« Seine Stimme klang gebrochen und trotzdem erschrak ich über die Sachlichkeit seiner Mitteilung. Ich hatte nichts zu sagen und legte auf.

Macht euch keine Sorgen.

Dann bemerkte ich den Hinweis, dass er sich selbst Sorgen machte. Ich ließ alles stehen und liegen und suchte im Internet nach günstigen Flügen von Stuttgart nach Trabzon. Sie waren teuer, sehr teuer. Einen ganzen Monatslohn würde es mich kosten. Doch solche Erwägungen durften keine Rolle spielen, nicht jetzt. Man stirbt nur einmal, das war das Totschlagargument meiner Wut und ich beugte mich ihr. Ich rief Mutter an. Vater hob ab.

»Wir wollen euch nicht allein lassen. Wir kommen auch«, sagte ich ihm.

Kurze Stille.

Dann die Antwort: »Onkel Celal würde sich bestimmt freuen, euch zu sehen.«

Aus seiner Stimme vernahm ich, dass er, mein Vater, sich freuen würde. Das Zittern in seiner Stimme verriet, dass er sich vor der Begegnung mit seinem Bruder fürchtete. Wir legten auf. Wie musste er sich fühlen, der Älteste unter seinen Geschwistern, der auch schon die Eltern verloren hatte und nun einen Bruder verliert, mit dem seine Jugend verbunden war?

Ich suchte im Internet nach günstigeren Angeboten. Mein Bruder wusste noch nichts davon. Er war arbeiten. Wie selbstverständlich suchte ich nach Angeboten für zwei Passagiere. Das Ergebnis war dasselbe. Alle Angebote waren sehr teuer, für unsere Verhältnisse fast unbezahlbar. Es bedeutete, Abstriche in Kauf zu nehmen.

Das Telefon klingelte: Mutter.

»Habt ihr was gefunden?«, fragte sie.

»Ja, da ist ein Angebot. Wir wären erst morgen Abend in Trabzon. Meinst du, das reicht?«, antwortete ich. Reicht sein Leben noch bis morgen Abend?, war der unausgesprochene Gedanke, der um Leben und Tod kreiste, ohne das aussprechen zu wollen.

Sie bejahte. Ich fühlte mich wie jemand, der auf schwankende Aktienwerte spekuliert. Wir legten auf. Buchen wollte ich noch nicht. Erst wollte ich mit meinem Bruder sprechen. Er betrat mein Zimmer und berichtete von seinem Tag, völlig ahnungslos, bis ich ihn unterbrach und ihm geradeaus die Nachricht mitteilte. Ohne langes Zögern, ich hingegen hatte gezögert, sagte er, dass wir fliegen. Er an meiner Stelle hätte die Flüge schon gebucht. So verbissen war sein Gesichtsausdruck. »Ich spreche nochmal mit Vater und dann buchen wir«, sagte ich. Er murrte zustimmend und ging in sein Zimmer. Ich überlegte, was ich alles ausfallen lassen musste, wenn ich bis zum Anfang der nächsten Woche aus meinem gewohnten Rahmen brach.

Ich hatte für ein Magazin ein Essay über Literatur zu schreiben,

wollte einen Akt im Manuskript eines Theaterstücks fertigmachen,

wollte meine philosophischen und soziologischen Studien fortsetzen,

wollte mich mit S. treffen,

wollte mit K. ein Bier trinken,

musste für eine Kritik im Auftrag einer Zeitung eine Theaterpremiere besuchen,

musste für Studenten ein Tutorium zu der Kategorienlehre von Aristoteles vorbereiten,

musste mit Z. und K. etwas besprechen,

musste den Sperrmüll vor die Haustür bringen,

musste mein Zimmer aufräumen,

musste zur Lohnarbeit,

musste …

Ich baute eine Musste- und Wollte-Mauer aus Abstraktionen auf, an dem jeder Vorwurf wie ein Ball zurückprallen sollte. Ich habe viel zu tun – Darauf sollte meine neoliberale Rechtfertigung hinauslaufen, mit der heute jeder jeden abblitzen lässt. Plötzlich fühlte ich mich wie einer jener Mistkerle, die ich verachte. Ich fliege!, das war nun mein Entschluss. Dann klingelte wieder das Telefon. Es war Vater.

»Was gibt es?«, sagte ich.

»Habt ihr schon gebucht?«

»Nein.«

»Ich habe gerade mit deinem großen Bruder gesprochen, er ist in der Türkei und war bei Celal.«

Erst dann fiel mir auf, dass es auch ihn gibt, diesen großen Bruder, und dass er in der Türkei ist. Wie fremd wir zueinander geworden waren.

»Und?«

»Es ist nicht so eilig, wie wir dachten. Wartet ab mit der Buchung. Wenn wir morgen da sind, rufe ich euch an und sage euch, wie sein Zustand ist. Je nach Lage entscheidet ihr euch. Jetzt jedoch wäre euer Kommen übereilt. Schließlich habt ihr ja auch eure Verpflichtungen. Wir hätten vielleicht auch nicht heute Abend fliegen müssen.«

Ich war beruhigt, als wäre der Sekundenzeiger kurz vor der Null eingefroren. Die Nachricht, dass es Celal doch nicht so übel ging, glaubte ich nicht. Nicht, dass mein älterer Bruder gelogen hätte, im Gegenteil, er hatte zweifellos die Wahrheit gesagt. Ich wusste jedoch, dass Celals Körper die Energiereserven aus den Hohlräumen zwischen Organen und Muskeln zusammengezogen hatte, um den Geist ein letztes Mal aufleuchten zu lassen, der dann in die tiefe Nacht des Fleisches springen sollte, ohne dass es jemals aufersteht. Das sagte ich Vater aber nicht. Das war meine Vermutung, die sich mir selbst als medizinische Tatsache verkaufte. Dabei habe ich keinen blassen Schimmer von medizinischen Tatsachen, von dem Fleischkomplex, den ich täglich im Spiegel sehe. Ich sagte Vater auch nicht, dass ich nicht wegen der neuen Zustandsbeschreibung von Celal beruhigt war. Ich war beruhigt, den Flug nicht – zumindest nicht am selben Tag – auf mich nehmen zu müssen. War das feige? Fürchtete ich den Anblick eines sterbenden Menschen? Ich denke nicht. Ich habe noch nie real einen toten Menschen gesehen und frage mich zuweilen, ob es dann überhaupt möglich ist, Schriftsteller zu sein. Es gehört inzwischen zum kapitalistischen Wohlstand Europas, dass der Tod ausgelagert und unsichtbar gemacht wird, wie die Produktion von Alltagswaren und die Verelendung der Besitzlosen weltweit, deren Nichtexistenz stolz proklamiert wird mit dem gleichzeitigen Verweis darauf, dass die entsprechende Theorie damit widerlegt sei. Wie arrogant und hasserfüllt die Besitzenden doch sind.

Was also hat mich beruhigt an Vaters Nachricht? Mein Motiv war weniger glanzvoll, als es Schriftsteller in Romanen schildern. Der Wunsch nach Bequemlichkeit und danach, meinen gesetzten Rahmen des Alltags nicht verlassen zu müssen, wurde befriedigt. Das war es, warum ich Beruhigung verspürte. Ich konnte meinen gewohnten Weg fortsetzen, in der ständigen Hoffnung, er führe mich zu meinen Zielen. Vielleicht täuscht gerade das über den Zweifel hinweg, dass der Weg auch im Kreis verlaufen könnte.

»Ich erwarte morgen deinen Anruf, Vater«, sagte ich und legte auf.

Ich wollte meinem Bruder Bescheid geben, wagte es aber nicht, an seine Tür zu klopfen. Er hörte sehr laut Musik. Sie schallte durch die Tür. Es war türkische Musik, anatolischer Rock, Musik aus einer Epoche des Aufbruchs, die nicht lange währte hatte. Ein Militärputsch zerschlug sie. Meine Muttersprache stammt aus einer Republik, die durch Militärputsche ihren Bestand sichert. Diese Republik ist auf Angst gebaut. Wann immer sich die Menschen dieser Angst bewusst werden, antwortet das Militär in Zyklen mit einem Putsch. Musik öffnete jedenfalls meinem Bruder und mir ein Fenster in eine Türkei, die so ganz anders war als das, was wir von Zuhause oder den Türkeireisen kannten. Sie erleichterte uns den Anschluss an unsere Herkunft, an Vorfahren, an Geschichte, an den Traum von einer Republik, die ihren Bestand durch Frieden sichert – und nicht durch Angst. Wir hörten und hören diese Musik stets mit einer Mischung aus Freude über das Auflesen unserer vorbiografischen Spuren und Melancholie über die verlorengegangene Selbstverständlichkeit, zu jenen zu gehören, die siegen werden. Spätestens in meinem Jahrhundert ist nichts mehr selbstverständlich. Ich wusste, warum mein Bruder diese Musik hörte. Ich wusste, dass er dachte, dass Aydin in seiner Jugend diese Musik gehört haben muss. Ich wusste, dass die Wut über den Verlust von Heimat ihn überkam. Ich musste ihn allein lassen.

Irgendwann stand er in meinem Türrahmen. Seine Stirn war dick und lag schwer auf seinen dunklen Augen. »Wir fliegen nicht«, sagte ich und er ging wieder in sein Zimmer.

Am nächsten Tag schickte mir Vater per Mail ein Foto. »Uns geht es gut. Ihr müsst nicht kommen«, stand in der Nachricht. Ohne jeden Verdacht öffnete ich die Datei und sah auf dem Bildschirm einen Mann, dem die Haut wie ein Leichentuch auf den Wangen lag und dem die Augen aus dem Schädel fielen. Ich verdunkelte den Bildschirm meines Handys und rauchte gedankenlos eine Zigarette. »Noch nie war der Herbst so rastlos und gierig«, dachte ich

Gestern war noch Sommer, morgen ist schon Sommer, und dazwischen stirbt ein Mensch, der dir etwas bedeutet, aber von dem du nur Geschichten kennst, die keiner bestätigen oder widerlegen kann. Die insistierende Gegenwart in Fotos ist unumkehrbar. Eine Sekunde, Schnappschuss, und mein Blick hat eine Kopie für mein Gedächtnis hinterlassen. Fotos, die Menschen oder menschliche Artefakte abbilden, sind Lichtfänger dessen, was unmittelbar und unleugbar vor einem Objektiv stand, mag das Motiv gestellt oder authentisch sein. Das Abgelichtete hat in diesem Augenblick existiert, ganz gleich, wenn es im nächsten Augenblick etwas anderes wird. Im Foto ist es befreit von aller Subjektivität und von Zeit. Es ist in zwei Dimensionen gestreckter Raum, der Zeit festhält. Im Objektiv wurde es, anders als durch das Auge, als Objekt eingefangen. Es ist nicht befangen, ohne Vorurteile, und darum gewährt ein Foto dem Betrachter einen objektiven Blick, eine Stellung, die im Leben unmöglich ist und, will man sie dennoch einnehmen, Wahnsinn bedeutet. Man wird tatsächlich teilnahmsloser Beobachter von außen. Zwei Stunden konnte ich aufschieben, ohne einen weiteren Blick auf das Foto zu werfen. Dann öffnete ich die Datei erneut. Das, was ich sah: es war bereits vergangen.

Auf dem Foto sehe ich meinen Vater. Er hat fleischige Wangen. Die Schwärze seines Schnurrbartes hat abgenommen. Es ist durchsiebt mit grauen Haaren. Seine Stirn, über seinen dicken, schwarzen Augenbrauen, ist höher als in meiner Erinnerung. Wahrscheinlich hat er wieder einige Haare verloren. Er trägt wie gewohnt einen Seitenscheitel. Die rechte Hand ist in der Hosentasche seiner Jeans. Die linke Hand verschwindet am rechten Rand des Bildes. Er scheint frisch rasiert zu sein und aus dem Kragen seiner blauen Sportjacke lugt ein weißes Hemd hervor. Er macht den typischen Eindruck eines Arbeiters aus Deutschland, der sich und anderen mit seinem Lohn etwas vormachen kann, was er in der Fabrik nicht ist. Er scheint sich sogar um ein Lächeln zu bemühen. Sein Gesicht hat den zufriedenen Ausdruck, den man von Urlaubsfotos kennt, wären da nicht seine Augen, glasig und in Tränen verhüllt, die er mit aller Kraft unterdrückt. Er will Stärke zeigen, die ihm nicht gelingt, weil Schwäche stärker ist.

Links vor ihm sitzt Celal. Er trägt eine hellbraune Jacke. Auf den Schultern liegt eine dunkelbraune Decke. Aus dem Ärmel an seinem linken Handgelenk sticht ein peripherer Venenkatheter hervor. Sein Gesicht ist ausgetrocknet. Müde tragen seine langen Augenbrauen seine in Falten liegende Stirn, Angstfalten. Auf der Kopfdecke sind vereinzelte Haarstoppel verteilt. Das linke Ohr klappt zur Seite, als wollte es nicht diesem Kopf gehören. Sein Schnurrbart ist grau, nur eine kleine Spur unter der Nase weist daraufhin, dass der Schnurrbart mal pechschwarz war. Seine Unterlippe ist aufgequollen. Seine Haut gelb. Seine markante Nasenwurzel fällt aus dem Gesicht, und der Hals, zerknittert, hat den Umfang einer Wade, ganz unproportioniert zum ausgetrockneten Kopf. Seine Augen sind in sein Genick gebrochen und ganz abwesend. Ich sehe nicht Celal, nicht meinen Onkel, nicht Aydin, ich sehe den Knochenmann, so wie ich ihn mir vorstelle: klapprig, dürr, siegesbewusst.

Auf dem Tisch vor ihm steht ein Glas Schwarztee auf einer rot-weißen Untertasse. Das Glas ist fast leer. Der Rest des Teepulvers, der in ihm liegt, ist schwarz. So habe ich Celal in Erinnerung: tiefschwarzen Tee mit vier Zuckerwürfeln. Ich bin mir sicher, mein Vater hat es ihm spendiert, weil er weiß, dass sein jüngerer Bruder, der auf dem Foto neben ihm wie sein Onkel oder Vater wirkt, so einen Tee liebt. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Zigarette. Vielleicht hat er sie ihm vorher zugesteckt, wer weiß. Da ist auch die Unbestechlichkeit eines Fotos ratlos.

Einige Tage vergingen, ich schlief schlecht und die Träume der Nacht ermüdeten meinen Tag. Ich leistete eine beispiellose Verdrängungsarbeit und vergaß Celal. Dann und wann telefonierte ich mit Vater oder Mutter, ganz routinegemäß. Dass ich mit meinem Bruder nach Trabzon fliegen wollte, um den Onkel zu sehen und um an der Seite der Eltern zu sein – das, wurde nicht mehr angesprochen, auch nicht angedacht. Nach etwa einer Woche kehrten meine Eltern zurück. »Was, wenn Onkel …?«, fragte ich am Telefon. Weder Vater noch Mutter antworteten. Auch ich scheute mich, zu antworten, obwohl ich wusste, was. Dann rief Mutter an, um siebzehn Uhr, an einem Sonntag. Ich ahnte nichts, nahm mit einem Witz den Anruf entgegen.

»Onkel Celal ist gestorben«, sagte Mutter am Telefon und brach in Tränen aus. Ich versuchte, sie zu beruhigen, um zu erfahren, was geschehen war. Ich scheiterte. Plötzlich sprach

niemand,

auch nicht Vater,

nur niemand.

Am folgenden Donnerstag lese ich in der Vitrine eines Kiosks am Hauptbahnhof auf der Titelseite einer bundesweit bekannten Wochenzeitung: »Die Faszination des Bösen. Nie war das Leben so sicher wie heute – und das Verbrechen so populär« und denke, dass die Unternehmer, die Aktionäre, die Politiker, die Generäle, die Gelehrten, die Herren, die Großgrundbesitzer, die Fürsten, Könige und Sklavenhändler zu jeder Zeit und überall den Unterdrückten von den Tribünen der Macht aus zurufen: »Nie war das Leben so sicher wie heute.« Vor der nächsten Vitrine sehe ich drei Obdachlose. War Aydin unter ihnen? Sie liegen ineinander gehockt und sind mit lumpigen Schlafsäcken bedeckt: »Nie war das Verbrechen so populär.« Man muss vom Glauben abfallen, um ein Mensch zu werden.

III.

Wo anfangen? Beim Namen, bei Celal.

Ich fragte Vater, warum mein Onkel zwei Namen trug Hatte er einen Zweitnamen? Das kannte ich nur von einigen deutschen Schulkameraden, aber in meiner Familie, einen Zweitnamen zu tragen, nein, diesen Gedanken fand ich schon immer merkwürdig. Das musste merkwürdig sein. Ein Zweitname passte weder zu mir noch zu irgendjemanden aus meiner Familie. Alle nannten meinen Onkel Celal. Also nannten mein Bruder und ich ihn auch so, Onkel Celal. Wir wussten von unseren Türkeireisen, dass er auch Aydin hieß. Ich weiß nicht woher, aber wir wussten es. Doch meinen Onkel Aydin zu nennen, das war befremdlich. Das war verdächtig. Mir schien, dass der Name Aydin eine Chiffre für ein Familiengeheimnis war, wonach ich besser niemals fragen sollte. Also fragte ich nie danach und ich hatte auch nie weiter darüber nachgedacht – bis heute. Wer ist Aydin? Der ›Helle‹, der ›Glückliche‹, der ›Gebildete‹ und ›die Nacht, in der der Mond klar scheint‹?

»Das ist der Name deines Onkels«, sprach Vater mit einem Lächeln, das an der Klippe der Verzweiflung stand. Den Bruder verlieren ist nicht leicht.

»Aber!« – »Das kann nicht sein«, dachte ich, »niemand nannte ihn so. Alle sagten Celal.«

»Das stimmt«, sagte mein Vater, »Celal war sein Rufname, und alle im Dorf und in der Türkei, auch Verwandte, nannten ihn Celal. Aber in Wirklichkeit hieß er Aydin. Amtlich ist er verzeichnet als Aydin. In seinem Pass steht Aydin. Celal gibt es so betrachtet gar nicht.«

Dann berichtete mein Vater, dass seine Geschwister und seine Eltern ihn immer Aydin genannt hätten. Das klang, als würde er von einer Person sprechen, die auch sonst niemand kannte, außer er, seine Geschwister und seine Eltern.

»Aber das stimmt nicht«, wandte ich ein, »in unseren Türkeiurlauben sagten alle Celal, auch du, Vater, du nanntest deinen Bruder Celal.«

Vater hielt kurz inne. Er blickte aus dem Fenster. Eine Wolke zog über seine Augen und als sie verschwand, hinterließ sie die Schwere der Wehmut in seinem Blick. »Das ist wahr. Wir nannten ihn Celal, aber das war nach der Abschiebung in die Türkei. Danach war er nicht mehr hier. Dann ist er wieder zurück in die Türkei.«

Mein Onkel wurde abgeschoben? Was soll das heißen? Er musste wieder in die Türkei, das wusste ich. Irgendwann musste er in die Türkei. So hat es mir Mutter und Vater, jeder gesagt. Dass er aber abgeschoben wurde, das erschütterte mich. »Also hat Celal nie existiert?«

»Doch.«