Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Вимбо

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом +18, а лучше +60:- ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в сердце, - растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви. Дина Рубина

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

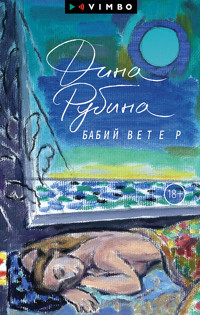

Дина Рубина Бабий ветер

Дина Рубина

Бабий ветер. — М.: Вимбо.

ISBN 9785002242320

Иллюстрация: Борис Карафелов

Дизайн: Юлия Стоцкая

© Дина Рубина

© ООО «Вимбо»

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Саше Ходорковской

…Девочка-память бредет по городу, наступает вечер, льется дождь, и платочек ее хоть выжми, девочка-память стоит у витрин и глядит на белье столетья, и безумно свистит этот вечный мотив посредине жизни.

1

…Да не тушуйся ты, радость моя, мне на твои вопросы отвечать не трудно, тем боле, письменно… Такой вариант интервью позволяет отвлечься на разные мелкие удовольствия. Кофе себе сварю, запалю цигарку, припомню смешное, грустное или совсем уже дикое за день, присяду к компу и опять пощелкаю – облезлая птичка щегол…

Я чуть не каждое письмо к тебе пишу из ночи в ночь, не отсылая (такая вот нежданная забава для почтенной леди). После работы обычно устаю как собака, и сил нет ни писать, ни говорить – ты и сама знаешь: бывают минуты, когда от себя тошно. А то вдруг расправлюсь, распишусь страниц на пять, как сегодня, и развезет меня, и заполощет… Может, потому, что опять во сне летала на шарике, и ветер усилился, и скорость приличная была, километров двадцать, а горизонт – метров триста пятьдесят. И курс почему-то – на Кинешму.

Ты когда-нибудь видела, как ставят шар?

Во всем мире аэростаты запускают на заре, либо уже на заходящем солнце, ибо температура вокруг взлетающего шара должна быть низкой, земля – холодной, а погода безветренной, без «термиков» – восходящих термальных потоков.

Представь огромное поле в предрассветной тьме: волглая тишь, роса стоит густым покрывалом на траве, на одежде, на волосах… Люди вытягивают из грузовиков спеленутые купола, как рыбаки – тяжелые мокрые сети, и отрывистые их голоса плывут темными рыбами в дремном озере слоистого тумана… А травами пахнет так, что можно сойти с ума, словно земля всеми силами пытается тебя удержать. Утробная сырость матушки-земли продирает до костей, а в самой глубине ликующей крови уже кипит это неуемное: прочь! из обжитого, насквозь твоего мира – прочь, в обжигающий холод высоты.

Эх, ладно…

Итак, распеленывают купол – шар в сборе весит килограмм триста, – расстилают на траве оболочку подержанного рекламного аэростата какой-нибудь «Пепси-колы», цепляют ее к корзине (она лежит на боку), и в отверстое горло шара из вентилятора пошел начальный холодный воздух – потом его нагревают горелками.

И вот уже огромное полотно ходит, как живое, по нему прокатывают волны упругой дрожи: то ли удав тигра проглотил, то ли проснувшийся кашалот ворочается. Гигантская мятая башка силится подняться, валится на бок, вновь привстает, как бы ошарашенно, с бодуна оглядываясь вокруг. Мал-помалу шар начинает набирать объем: медленно пухнет, обрастает щеками, хорошеет…

Пилот сидит в корзине и струей горячего воздуха из горелок выращивает тряпку в живой упругий купол. Не знаю, кому как, но мне в этом всегда чудилось нечто ископаемое, мезозойское, что ли… мощно эротическое.

А с другого края, с макушки шара выходит фал управления – специальная веревка такая, метров двадцать длиной, за нее держатся несколько человек, не давая кашалоту всплескивать хвостом по земле. И по мере того, как шар нагревается и встает, фал постепенно отпускают, пилот переваливает корзину в вертикальное положение, а люди придерживают ее, чтобы шар не улетел раньше времени.

Проходят пять, семь минут, аэростат нагревается, подъемная сила растет, люди по команде пилота отпускают руки, и гигантский шар – маленькая планета, наполненная тугой горячей жизнью, – отрывается от земли!

Теперь закрой глаза и попытайся представить, как вибрируют и упруго поют-гудят тросы, как за плетеную корзину цепляется сизая рванина облаков, а ветер обжигает и шкурит лицо; как тихо плывет, освещенный изнутри ночной подсветкой, гигантский китайский фонарик метров эдак в двадцать высотой; как взбегают под брюхом, взлизывая его, бледные саламандры огня, и незабываемый – странный, ритмичный, глуховатый, похожий на далекий паровозный гудок рев выпускаемого из горелки газа сопровождает медленный полет в ледяном воздушном океане; торжественно прекрасный полет озаренного шара, летящего со скоростью ветра…

…Почему б тебе не написать повесть о воздухоплавателях, о волшебных фиестах нашей далекой юности, о бесшабашном мужестве очарованных людей? Настоящую романтическую повесть, где и любовь будет настоящая, крепкая, старой закваски любовь. И название повести дать: «Монгольфьеры» – да у тебя весь тираж раскупят за два дня.

Далась тебе эта косметология! Не представляю, кого могут заинтересовать подробности моей окаянной профессии, со всеми ее диковатыми процедурами и пикантными, мягко говоря, картинками. Иногда на вопрос собеседника о моей специальности я – если хохмить охота – отвечаю: «Не подумайте плохого, работаю в органах».

Кстати, а как ты станешь выкручиваться, называя на страницах своей повести тот самый орган, над которым я ежедневно зависаю, надев очки и предоставляя популярный сервис под названием «бразильское бикини»? Будешь ханжески «запикивать» точками? Напрасно! Почему б и не назвать исконным народным именем нашу старую добрую… черт, даже и в частном письме как-то рука не поднимается нащелкать чеканно-звонкое слово, знакомое каждому пятикласснику. Крепко же вбили в нас трепет перед не вырубишь топором! (Пушкин – тот называл, не брезговал, хотя и писал самым что ни на есть гусиным пером, это уж точно.)

Ну, да воля ваша, барыня-писатель, расскажу все в подробностях, выложу, как на духу, ничего не утаю.

Итак, моя профессия… «Куда ж нам плыть?»

С чего начать? Описать для затравки, как однажды пришлось делать «бразильское бикини» одному толстому мужику? Написала «толстому», а грамотный айпад тут же поправил – «Толстому». Нет, Толстого ваксать (айпад выдал «ваксить», меня умиляет его педантичность!) – упаришься. И поверь, бабы куда интереснее и разнообразнее. С мужиком не поговоришь, не обсудишь новостей косметологии, не поделишься средствами борьбы с молочницей – короче, скукотища, никакого интима. Ему тоже не позавидуешь: препоручать свое добро чужим рукам. И все приказы отдаю я: «Поднять! опустить! так держать!» Да и зрелище – средненькое, уровень немого кино.

Ну ладно, я не об этом. Сижу себе, пошучиваю, дым из ноздрей пускаю – трепанная жизнью пожилая драконица. Может, не прошел у меня еще тот позавчерашний шок? Дай расскажу…

Явилась ко мне на «бразильское бикини» мексиканка, беременная двойней. Ей, понимаешь ли, за два часа до родов понадобилось начисто убрать ее черную метелку. Взгромоздилась на кушетку, живот до потолка – не могла даже охватить его руками, чтобы мне помочь. И только я наложила слой теплого вакса, приложила ткань, дернула… как вздрогнули, сотряслись и завопили дети в ее тугом барабане. Стали топать, бить изнутри кулачками, выпирать головки и колотить ногами по брюху. Вот-вот вышибут дно и выйдут вон.

Я отшатнулась и с ужасом уставилась на это гневное головоногое восстание, я просто онемела. И тут из клиентки моей хлынули воды прямо на кушетку. Закричала она; видимо, закричала я… Перед праздником салон был полон народу – публика решила, что я добиваю краснокожих.

Ну, позвонили 911, и амбуланс приехал минут через пять, которые для меня тянулись дольше века. Вообрази эту пародию на родильное отделение: кушетка, соответствующая поза клиентки и я, акушер-косметолог в резиновых перчатках.

Сейчас-то я уже и зубоскалить могу, а тогда все так стремительно и страшно понеслось: я держала ее ноги, кто-то держал голову. Мне повезло, я увидела очевидное и все же невероятное: клянусь, мне казалось, что там, в отполированной моим ваксом щели, ворочается темечко!

Ну, приехали, значит, одновременно и амбуланс, и полиция, клиентку-пациентку спросили, когда ее срок рожать. Она простонала: «Вчера, сегодня, завтра…»

Врач только руками развел. Политкорректность американская не позволила выразить, что он думает об этой идиотке. Наконец, увезли ее, впору было и меня свезти в какую-нибудь палату, ибо полиция, как положено, подвергла меня небольшому допросу: не был ли слишком горячим вакс, не спровоцировала ли я роды своими непрофессиональными действиями. Обычная рутина… я же оцепенела от ужаса: шутка ли, обвинение в халатности, и где – в Америке, зачарованной державе судебных исков! Понятно, работать в тот день я уже не могла – руки трясутся, подбородок дрожит, глаза на мокром месте. Коллеги меня чем-то напоили, успокоили и отвезли домой. Больше ничего не помню: проспала часов двенадцать. Это три моих обычных нормы.

А недавно тоже интересный случай был. Пришла на ту же процедуру молодая негритянка. Ничего, что я их по старинке зову, как Марк Твен и Агата Кристи? Никогда не могла постичь главного жупела Великой Политкорректности: страна Нигерия есть, а негров, хоть обыщись, нигде нет; при том, что китаянку я вполне могу назвать китаянкой – той по фигу, ибо смотрит в корень.

Короче, явилась такая вот черная пантера, зубы сияют, глазки стреляют… Поставила ее в привычную позицию, вид сзади, смотрю – мама родная! – да у нее вся задница искусана! Вся в шрамах, даже следы зубов различимы. О чем при виде этакого пейзажа думает нормальный человек? Конечно, о собаке. Осторожно интересуюсь – какой, мол, породы любимая собачка? А она мне с кокетливой гордостью: это муж. В определенные моменты страсти, на завершающем, так сказать, этапе неистовой любви должен непременно вгрызться! Бывало, что накладывали швы и скобки… Обернулась, увидела мое лицо и торопливо добавила: все, мол, о’кей, она и сама не может достичь апогея, пока от ее задницы не отхватят приличный кусок.

Представь-ка этот кадр: ее позу, мой белый халат… Одно хорошо: меня еще могут удивлять люди.

Люди?!.

* * *

…Это ж уму непостижимо – от чего зависит мое настроение! От снов, поверишь ли…

Снится мне покойная теть-Таня, мамина сестра, на своем рабочем месте в углу парикмахерской. Что-то там она переставляет, вытирает тряпочкой пыль с полки и рассказывает мне, уже взрослой, какие-то мелкие сплетни. А я рядом стою: двадцатилетняя кобыла, красавица каурая, в своей безумной кожанке «с разговорами» – с заклепками да молниями; в Киеве таких только две были, у меня и у племянника министра тяжелой промышленности Сереги Боярина, с которым мы тогда уже вовсю прыгали с парашютом. Стою, значит, переминаюсь на длинных своих ногах, краса и гордость университета, и попутно вымазываю ресницы «харчковой» тушью «Ленинград» – помнишь эти незабвенные картонные коробочки, куда надо было смачно харкнуть, а потом повозить-помусолить щеточкой, набирая натуральную сажу, чтобы ресницы были «как у Пьехи»?

Проснулась в слезах, старая кошелка, и первым делом вспомнила необъятную теть-Танину грудь, высокую, щедрую, матриархальную! Вот это была грудь, сейчас такие только надувают! Это была Грудь-Императрица, на нее хотелось пришпилить все на свете ордена, от монгольского Полярной Звезды до Ордена Подвязки, и, уверяю тебя, еще б осталось место для какой-нибудь миленькой золоченой брошки.

Правда, и хлопот с этим хозяйством было немало: бюстгальтеры приходилось шить или доставать импортные. Доставала их для тетки мама, у нее был блат в центральном универмаге; доставала и продавала Тане на пять рублей дешевле, чем они стоили. Это была ее существенная помощь сестре. Папа говорил: «Твой процветающий гешефт…» и маму называл «мамахен-спекуляхен».

«Таня бедная, – тихо возражала мама, – а такая грудь требует вложений».

Она утверждала, что успех у мужчин Таня имеет не из-за груди, а из-за стихов. Та знала чертову пропасть стихов типа любовь не вздохи на скамейке, а Эдуарда Асадова вообще шпарила наизусть целым сборником – само собой, он был ее любимый поэт. Ни о каких таких Мандельштаме или Цветаевой, которых я ей подсовывала, и слышать не хотела: «Та у них ни хрена не понятно!» Асадов был понятен и пронзителен, как и Щипачев.

Господи, где Таня, где я, где Щипачев с Асадовым… Черт бы побрал эти сны! – вот, с утра в башке ностальгическая пьеха подвывает…

* * *

…Зашла утром в ванную, открыла один из ящиков – чего там только нет! Бигуди: ежики, липучки, поролоновые папильотки, огромные колеса и тонкие негнущиеся трубочки. Другой открыла – там плойка, фен, еще с десяток разных штуковин, которые все равно остаются без применения. Да у меня еще самая скромная коллекция.

И вспомнила я наше бедное детство. Бедность – это главное воспоминание. Что было у парикмахера на столике под зеркалом? Ножницы. Расческа. Щипцы для завивки. Ну, одеколон, ну, пудра… Возможно, бриолин, если удавалось достать. Вот, пожалуй, и все. Ножниц нам, детям, касаться было запрещено – их ведь делали на заказ. Каждую неделю являлся Яшка-наточник и приводил ножницы «у божески вид». Ставил свою шарманку во дворе и принимался зудеть и напевать: его гнусавый голос и визг точилки сливались в одну дикую степную песнь кочевника. Смотреть на этот процесс было моим любимым занятием, так что мне поручали отнести-принести.

Ножниц мастера никому не доверяли, зато все маникюрные принадлежности – щипчики-пилочки-пинцеты – теть-Таня аккуратно заворачивала в газету, затем отдельно в какую-то тряпицу заворачивала деньги, и я, прижав к груди заветные кулечки, отправлялась к Яшке. И что ж это за праздник был распрекрасный, не хуже новогодней елки: Яшка мерно наяривал педаль, а из-под руки его, из недр точильного нудежа и визготни прыскали пучки голубовато-малиновых искр! Я даже таскала из дому вполне еще годные ножи, чтобы лишний раз полюбоваться на фонтан синих брызг. И Яшка, надо отдать ему должное, хотя и видел, что ножи еще прилично режут, запускал машину и делал для меня совершенно бесплатно пару точильных заходов.

Мне было лет семь, мама была еще жива, Союз – нерушим, Украина – зависима, а русский язык – главный разговорный. Балакали, конечно, и на суржике, но до того, чтоб на парикмахерской было написано «Перукарня», надо было еще дожить.

Да, наша парикмахерская…

Одно из двух самых любимых мест моего детства: зоопарк и парикмахерская. Но в зоопарке ты на все смотришь со стороны, а в парикмахерской я смотрела, вдыхала, осязала и слушала, крутясь в самой сердцевине бурлящей жизни. Эти парикмахерские конца шестидесятых – это театр, кино и цирк в одном пульверизаторе. Кстати, в жизни не встретила ни одного парикмахера, который смог бы выговорить слово «пульверизатор».

Все-таки потрясающий возрастной фокус: открою глаза – все расплывается и мельтешит в какой-то пыльной мережке. Закрою глаза – все ясно, выпукло и четко, хоть и полвека прошло. К окулисту, что ли, записаться…

В то время парикмахерские занимали первые этажи зданий. Наша помещалась в старом шестиэтажном, довоенном еще, а может, и дореволюционном доме с мощными стенами, лепниной по фасаду и стертой мраморной лестницей в вечно обоссанном подъезде. Сантехнические нормы были известны: горячей воды нет, холодная до третьего этажа или ночью, так что ванну наполняли водой с утра, чтоб на целый день было чем смыть говно и ополоснуть лицо-руки. Но в нашей парикмахерской на первом этаже холодная вода была всегда, а горячую грели в подсобке или на кухне.

В нашей парикмахерской я ошивалась с тех пор, как себя помнила, – ведь там работала теть-Таня, мамина сестра. Она была виртуозом в деле дамской красоты. Страшно сказать, сколько лет прошло, а я так ясно помню портьеру из темно-синей, тяжелой драпировочной ткани: ее отодвигали обеими руками и путались в ней, как в театральном занавесе.

Итак, тяжелая портьера отодвигалась, и уборщица Дора – она считала себя правой рукой всех мастеров и обижалась, когда ее называли уборщицей, – выносила кувшин с горячей водой и объявляла:

– Кипяток готов, кому на головку?

Была она медлительна и величава, понуканий не терпела; ее можно было учтиво попросить, но если голос твой выдавал малейший намек на нетерпение или, не приведи бог, неудовольствие, она невозмутимо отзывалась:

– За ваши деньги я вам хоть уши отрежу!

Кроме Доры, мне в нашей парикмахерской нравилось все. Особенно запах, вернее, многослойная и текучая ядреная смесь запахов. Въедливые ароматы одеколонов «Шипр» и «Тройной» смешивались с легкой вонью паленых плойками волос, хны, басмы и разных пергидролей. Головы клиентам мыли детским мылом – оно почти не пахло, – а ополаскивали водой с уксусом. Но самым сильно-и-дивно благоухавшим был уголок теть-Тани. На ее столе и вокруг на полках размещался целый арсенал бутылочек, баночек, пузырьков, из которых, если отвинтить крышку, вылетали едкие облачка наповал бьющих, вышибающих слезу запахов лака и ацетона. Мама просто руки мне отрывала, чтоб я не хватала все это: «Дурочка, угоришь!»

Но когда наступало время обеда, всю химию перешибали запахи еды: котлет и картошки, лука, рыбы и холодного, тушеной капусты и куриного супчика. Ибо никто не уходил на обед домой! Все приносили кастрюльки, баночки, кулечки, и в подсобке за кухней грелось, резалось, мазалось и угощалось. Мы всегда приносили для теть-Тани что-нибудь вкусное. Мне, конечно, доставалось больше всех, каждый пытался впихнуть свое, так что мама отбивалась и повторяла: «У ребенка будет заворот кишок!» Может, оттуда у меня страсть к стряпне? – жаль, не для кого пластаться. Так, иногда пирог вишневый испеку, чтобы квалификацию не потерять; приношу его на работу, девочек побаловать. Вмиг разлетается: для них это праздник почище Дня благодарения. Но если захочешь увесистый трехтомник священных рецептов моей семьи, готовься к бурной переписке: на твою голову рухнет кулинарная Ниагара.

Прекрасно помню руки теть-Тани: неухоженные, с обстриженными под корень ногтями, с въевшейся в кожу черной краской по имени «урзол». Урзол – единственный в то время натуральный краситель, от которого ресницы и брови прихватывали цвет почти на месяц. Пятна от урзола никакая стирка не брала, и на коже он держался долго, поэтому руки теть-Тани восстановлению не подлежали. А покраска бровей и ресниц была в те времена процедурой куда популярнее, чем маникюр.

Мне это напоминало некую амбулаторную операцию: пациентку усаживали в кресло, она зажмуривалась, кожа вокруг глаз обильно смазывалась вазелином, под нижние ресницы подкладывались микроскопические клочки ваты, на верхние густо намазывалась краска, которая тут же затекала под ваточку, попадая в глаза и причиняя немыслимые страдания. Дама начинала дергаться и стонать. Теть-Таня лишь посматривала на часы: должно было пройти десять минут. И только визг пытаемой жертвы заставлял ее торжественно произносить долгожданное: «Смываю!»

Она волокла клиентку под кран, властно наклоняла ее толстую дельфинью спину над раковиной, и несчастные глаза новоявленной персидской княжны бесконечно долго промывались и промывались проточной водой…

Наконец разлеплялись и одурело смотрели на мир – красные глаза затравленного кролика. Зато реснички были черными как смоль, черными, как у сказочной пери, и вот за этой несравненной красотой дамы нашего города и нашей страны мученически восходили на свою перманентную голгофу…

Теть-Таня все делала легко и красиво. Никогда и нигде я не встречала столь артистичного исполнения рабочих обязанностей. Никогда не видела, чтобы так бережно вынимали из воды каждый палец, так аккуратно промокали марлечкой, так виртуозно, вогнутыми ножничками, одной тонкой полоской срезали кожицу вокруг ногтя. И ни капли крови, ни одного неверного движения, никакой неприятности клиентке! Затем кисточка опускалась в пузырек нежно-розового или кроваво-красного лака, и легкими быстрыми махами – это было маленькое чудо! – от лунки к овальному закруглению ноготь превращался в нежный лепесток. И долго китайским веером обмахивались все десять ногтей до полного высыхания…

Ох, и расписалась я сегодня! Второй час ночи, завтра с утра – нормальная пахота… Но жаль прерываться, уж больно пишется сегодня легко, пишется сегодня как по маслу… по тому маслицу, в котором плавали в кастрюльке мамины фирменные котлеты по-киевски. Так что ловлю попутный ветер.

Пара слов о национальном составе советских парикмахерских. Я встречала там и армян, и греков, и татар, не говоря уже о представителях титульных народов. Но в основном, конечно, это были евреи. Не помнишь ли, кого из королей автомобильной промышленности (вроде бы Форда?) спросили, какого, по его мнению, цвета должен быть идеальный автомобиль? Тот ответил: «Любого, при условии, что он черный».

Так вот, в нашей парикмахерской все, включая уборщицу Дору, были евреями. Парикмахеры, маникюрши, кассиры, экспедиторы, точильщики и… ну и клиенты.

Да, им нравилась «атмосфэра», эта теплая домашняя толкотня среди своих, эта малая родина.

Папа каждую неделю ходил бриться-стричься к Осику, разговаривали только на идиш, потом шли пить пиво…

Вообще-то, в рабочей среде города Киева нести в парикмахерскую свою щетину считалось чем-то буржуйски расточительным, едва ли не развратным. Считалось, что простой человек сам может нагреть воду, намылить собственную личность, пройтись по ней опасной бритвой и смыть пену в общей кухне под краном. Папе прощали, у него не было правой руки. А если б не было левой, то не знаю… Никто из наших соседей по рабочей коммуналке не переступал порога парикмахерской, так что мама порой стыдливо прятала руки, чтобы на кухне не заметили свежего ярко-красного лака на ногтях. Хотя маникюр ей не стоил ни копейки: теть-Таня проходилась кисточкой по ее ногтям между делом, в свободную минуту. Я тоже подставляла растопыренные пятерни, и вот уж мои пунцовые ноготки были предметом зависти всех подружек во дворе…

* * *

…Перечитала свое вчерашнее, пылко воспоминательное парикмахерское письмо, строго себя обругала: отвечать исключительно по делу, исключительно на твои вопросы – ты ведь не обязана в поисках нужной детали проворачивать мусорные горы чужих биографий…

После чего закурила, хлебнула кофейку и…

Слушай, можно я, опять же, не по теме, расскажу о любимой коммуналке? Не о своей родной, а о той, где жила в шестиметровой комнате-пенале наша теть-Таня… Вижу, вижу твое скептическое лицо: на черта тебе очередная советская коммуналка, тысячу раз описанная всеми писателями. Набившие оскомину персонажи, надоевшая всем война за место в утренней очереди в уборную… И все же, пожалуйста, можно я отвлекусь от парикмахерской и расскажу о подлинном счастье моего детства? А ты уж разберешься, куда все это выбрасывать; а может, и выдернешь пинцетом тот-другой случай, жест или физиономию и присобачишь к детству какой-нибудь своей героини.

Милая моя, ты недоуменно усмехаешься, и ты права: все мы выросли в коммуналках и всё про них знаем. Все мои родственники, одноклассники, подружки и воздыхатели когда-то непременно жили в коммуналках. Это была жизнь на виду у всех. Ни интернета, ни фейсбука – мы ходили друг к другу в гости. Так что перевидала я этих змеюшников видимо-невидимо. В каждой коммуналке шла своя гражданская война. В одну следовало пробираться ползком, чтобы не разворошить осиное гнездо соседей; в другой не звали к телефону, который висел в коридоре; в третьей дрались до первой крови в очереди в уборную.

Наша коммуналка исключением не была. Помнишь сословную классификацию советских времен: из рабочих, из крестьян, из вшивой интеллигенции? Но было еще одно могучее советское сословие: жлобье. Вот оно в основном и заселяло девять комнат моей родной коммуналки. Да я уже всех соседей и не припомню. Но, к примеру, тромбонист Шакальный (он играл в оркестре хора Григория Веревки) унавозил мое раннее детство протяжными медными глиссандо, приглушенными сурдиной. А его коронная фраза: «Чтобы дуть, надо кушать!» – до сих пор нет-нет да вырывается у меня самой…

Пузатый и тонконогий, со странно застылой ухмылкой на медно-купоросном лице опытного духовика, он страшно много ел – видимо, это уже стало болезнью. Уносил из кухни к себе дымящуюся кастрюлю – белесый пар стелился за ним по коридору, как в преисподней, – и там жадно чавкал, всвистывая макаронины в самую глубину утробы. Двери за собой не прикрывал, не успевал в осатанелом рывке к жратве. Проходишь мимо – из комнаты Шакального тяжелое урчание упыря, чавканье и свист. После чего выходил на кухню и варил следующую пачку макарон: «Чтобы дуть, надо кушать!»

Была еще Катюха Заветная (дивная, созвучная духу времени фамилия!), бедовая кудрявая бабенка, довольно миловидная, левый глаз только стеклянно-пристальный, вечный такой постовой. Мама рассказывала, как в конце сороковых ее мужа Колю – небольшой был чин в органах – ночью пришли забирать. И Катюха, в трофейной розовой комбинации, залихватски празднично голосила, волочась за Колей по коридору. А на другую ночь соседи, увидев на вешалке все тот же форменный китель, ввалились Катюху поздравлять: Коля же вернулся, Колю, видать, отпустили в рамках советской законности! Но обнаружили там чужого мужика в трусах – как раз того, кто Колю и забирал. А Катюха, в той же розовой комбинации, вопила на весь коридор, широко разбросав полные руки: «Я люблю, шоб китель в прихожей!»

Когда по утрам на кухне умывалась многодетная, бестолковая и очень бедная семья Нечипоренок, Катюха, в моем детстве уже пожилая грузная хабалка, неизменно припечатывала: «Мы на диты напердиты!» – это был ее манифест.

К одному лишь соседу Катюха испытывала подлинное уважение и симпатию, и понятно – почему: Иван Матвеич Медведенко служил вахтером на заводе шампанских вин, что на Куренёвке. Выпускали там «Советское шампанское», мускатное шампанское, игристые и тихие вина.

Иван Матвеич и сам был весьма игристым старичком: морщинистая гузка бессмысленного рта в постоянной ухмылке, и оттуда все шуточки-прибаутки… Спиртное выносил на себе в тяжеленьких резиновых грелках, подвесив их на впалом животе. Бывало, что угощал и Катюху, и тогда они за полночь сидели у нее в комнате, постепенно распеваясь, расширяясь, распространяясь крепнущими голосами на всю квартиру. Катюха тоже была фольклорным человеком. «Эх, раньше ссали – галька разлеталась! – вскрикивала она, подставляя стакан под струю игристого из грелки. – А теперь даже снег не тает…»

Между прочим, время от времени Иван Матвеич сам водил по производству группы интересующихся. Однажды на такую экскурсию попала и я – наш седьмой «б» вывезли на «открытый урок». Затея директора: знакомить учеников, будущих членов общества, с разными прекрасными профессиями, например, профессией винодела. Меня среди группы подростков Иван Матвеич не опознал: к концу дня был уже игристый, шутил и подхихикивал, ладошками перед лицом шевелил и постоянно грозил нам пальцем. Но в целом, надо полагать, экскурсия получилась познавательной, помню же я ее спустя столько лет.

– Возьмем, к примеру, эту бочку, – говорил Иван Матвеич, стоя у подножия циклопического сооружения. – Она, скажем, вмещает четыре тысячи восемьсот семьдесят пять литров вина. Каждый из вас должен за свою жизнь ее выпить! Как там классик завещал насчет посадить дерево – родить сына – построить дом? Слушайте сюда, малыши. Дерево может не прижиться, дом – эт вряд ли, разве что в экскаваторщики пойдешь, сына родить – не факт, что получится, бывает, кто и помогает в этом деле. А вот это… – его ладонь любовно скользила по скату гигантского сосуда, – это человеку по силам, и осуществить это должен лично он сам, чтобы, так сказать, гордо зазвучать!.. – (Хихиканье и быстрое облизывание куриной гузки рта.) – Раз в десять лет ее чистят. Вот в это отверстие влезает Марьванна. Причем, Марьванна должна весить не более семи – шучу! – кэгэ. Она, короче, должна пролезть в эту горловину и не застрять в ней своим мягким местом… Ну, влеза-ает… чистит бочку скребком изнутри… На ее симпатичной морде – респиратор, и если он свалится – хана красотке, получи летальный исход! А потому за ляжку Марьванны привязана веревка, и каждые полчаса за эту веревку дергают коллеги, оставшиеся на свежем воздухе, проверить – жива ли она, Марьванна, боевой наш товарищ…

И все же, все же… Даже и в нашей несчастной коммуналке сохранялась видимость человеческих отношений, благодаря папе и его геройской инвалидности. Папа, с его грубоватым юмором, зычным, всегда уместным народным словцом и соломоновыми решениями, подставлял грудь, плечо и голову, когда две соседки шли друг на друга со сковородками.

Да и за что было драться, если прикинуть? В уборную очереди не скапливалось, ибо находилась она во дворе – дощатая, беленая, целых три очка: сиди себе, читай газету, если от хлорки глаза не заслезятся, с соседом беседуй… Только не зимой, конечно. Зимой все ходили на ведро. Надеюсь, для тебя это не фигура речи? Иногда утром собиралась очередь к крану на кухне, но и та быстро рассасывалась, особо-то размываться у нас любителей не было… Так что воздух в квартире всегда был густым-матерым, хоть топор вешай, и все им бодро и дружно дышали – вот этим всенародным воздухом.

Нет. Говоря о счастье своего детства, я имею в виду совсем другую коммуналку. Чертог ума, деликатности, юмора и красоты…

* * *

Каждую неделю мы с мамой ходили на Тарасовскую. Так это произносилось: «Идем на Тарасовскую!» Это означало: будет весело, будет вкусно, и вообще – будет здорово.

На Тарасовской в большом дореволюционном доме с лифтом жила теть-Таня – на пятом этаже. И если вспомнить, что лифт всякий раз бастовал и не фурычил, и мы с мамой карабкались на пятый дореволюционный (считай, сегодняшний девятый) этаж, можно просто сказать: теть-Таня жила высоко, вдохновенно высоко; почти на Парнасе. Недаром она знала столько советских стихов и песен.

Для меня праздник начинался уже во дворе, где ароматы котлет, супов, свежеиспеченных коржиков перешибали все остальные запахи, ибо окна кухонь выходили во двор, а парадные комнаты, бывшие залы, комнатушки и закуты обращены были на Владимирскую.

Лифт же был страшным и волшебным; он так трясся, дребезжал, скрипел и повизгивал, что мама хватала меня за руку и шепотом говорила какие-то еврейские слова – я считала их заклинанием.

Выходили в темноте (лампочка была непозволительной, да и «ненужной», говорила теть-Таня, роскошью, ведь на нижней площадке маленькое оконце истекало струйкой пыльного света), вслепую двигались вправо, нащупывали третью сверху кнопку и жали – три раза.

– Иду-у-у! – кричала теть-Таня из кухни и шла долго, минуты две – кухня была далеко. И пока шла – в ритме строк Эдуарда Асадова, – тягуче докрикивала нам, чтобы слышали из-за двери:

Я не могла дождаться, когда теть-Таня доползет в своем поэтическом бреду, когда наконец откроется дверь; стояла, приплясывая от нетерпения. И бросалась бегом по коридору – мимо сундуков, стиральных ребристых досок, тазов, корыт и велосипедов – скорее здороваться со всеми! В первую очередь, с Юриком-Шуриком: мы сталкивались где-то на середине коридора и сразу хватались за руки: шесть рук, предвкушающих «безумные идиотства!». Близнецы – они были моими ровесниками, – круглоголовые, смуглые кудрявые мальчики, похожие на портрет писателя Дюма, сделанный под копирку. Хотя Дюма был мулатом, а Юрик-Шурик носили не мулатскую фамилию Губерман.

Эта коммуналка была необычной, малонаселенной: первая же дверь из прихожей направо вела к Васильчиковым. Мария Леонардовна Васильчикова, из дворян, жила в одной комнате с дочкой Лизой и зятем Валей. Все они были красавцами. Лиза похожа на актрису Аллу Ларионову, а Валя – на Сергея Столярова в роли Садко. Когда добрый молодец Валя выходил в майке на кухню, еврейская интеллигенция подтягивалась и переставала картавить. Валя знал себе цену и позволял на себя смотреть.

После кельи Васильчиковых шла бывшая зала – там обитали Губерманы, целая компания веселых сумасбродов. Помимо Юрика-Шурика в семье были еще две дочери, девушки-погодки Нина и Милочка – хохотушки, журналистки и поэтессы, всем в квартире раздавшие прозвища. Так, их отец, архитектор Даниил Маркович Губерман, высокий волоокий брюнет, отзывался на кличку «Овод», мать семейства, известный гинеколог Неля Израилевна, послушно откликалась на «Гуль-Гуль», близнецов сестры именовали «Тяни-Толкай»… ну, и всем соседям в свое время отвесили по кличке, порой совершенно необъяснимой.

Населенная Губерманами огромная комната была когда-то не просто залой, а залой танцевальной – метров сорок; ее разгородили ширмами и шкафами на скромные и более-менее индивидуальные отсеки для детей и родителей, и в каждом можно было нескучно провести время. По этому семейному городку я путешествовала весь день, как по трюму корабля Вест-Индской компании, рассматривая множество диковинных и очаровательных штуковин. Если сейчас время от времени я пускаюсь разыскивать старинные чашечки на «гараж-сейлах», в этом виновата старая танцевальная зала Губерманов. Помню там мраморный бюст Вольтера с выпученными, как в базедовой болезни, глазами; серебристый гобелен с бокастыми и задастыми купальщицами; две эмалевые мелко-чешуйчатые, русалочьи китайские вазы и целые стада фарфоровых пастушек и кавалеров в жеманных позах… Всем предводительствовал высокородный сервант. Он стоял особняком – пузатый и крутогрудый, как китайский мандарин, увитый резными плодами и листьями, с рядами хрустальных фужеров, рюмок и ваз на полках и с чем-то еще, неразличимым, смутным, но наверняка прекрасным: Неля Израилевна была хорошим гинекологом, и ее сервант красноречиво об этом свидетельствовал.

За Губерманами следовала комната теть-Тани – длинный, нелепый и неудобный пенал с единственным во всей квартире балконом. Это был наш любимый наблюдательный пункт. Вообще-то, балкон считался аварийным, и детям выходить на него строжайше запрещалось. Мы дожидались, пока взрослые в танцевальной зале размякнут и втянутся в политику, а дальше уже можно было не бояться: они разогревались, вскипали с каждой минутой, покрикивали, фыркали, хохотали (анекдоты!), иногда вопили…

А мы осваивали балкон, откуда разворачивался широкий познавательный обзор в любое время года. Под нами простирался проходной двор с Тарасовской на Владимирскую, через который ручейком шел народ. В поле видимости попадал пищевой институт имени Микояна, где учились будущие директора и шеф-повара ресторанов, кафе и столовых – по большей части, женского пола. К институту примыкало общежитие, и его окна отлично просматривались, если тихонько стибрить трофейный бинокль Овода. Вооружившись биноклем, Юрик-Шурик высматривали в девичьих окнах такие подробности крупным планом, какие не мог подарить им в то время ни отечественный, ни зарубежный – доступный в прокате – кинематограф.

В праздничные дни, когда киевляне валом валили на Крещатик приобщиться к салюту, все мы по очереди (балкон аварийный!) выходили к сверкающим, бухающим, пыхающим, прыскающим – таким близким! – залпам, взмывавшим с Владимирской горки и с Центрального стадиона. Салют – это ж была главная тусовка того времени!

У теть-Тани кругом-бегом сияла стерильная чистота.

Даже перила балкона лишены были малейшей пылинки в прямом смысле, так что ступать надо было на цыпочках и не дай бог не капнуть, не наследить, не оставить жирных пятен. Теть-Тане дети кликухи не дали – видимо, ее побаивались. Зато Бусе Абрамовне, чья комната по коридору следовала сразу за теть-Таниной, была пожалована кличка «Бусинка», и она на нее охотно и добродушно отзывалась, не забывая, впрочем, добавить: лечишь-лечишь этих засранцев с пеленок, а они тебя держат за попугая. Буся Абрамовна не была попугаем, она была лучшим педиатром Киева: миниатюрная женщина с большими роговыми очками на крошечном носике – в ней и самой было что-то щемяще детское.

В метре от Бусинкиной двери находилась вместительная, всегда чистая ванная комната, с белейшей эмалевой ванной, до краев наполненной водой: до пятого этажа вода доходила только ночью, а мыться и смывать в уборной (тут была уборная – настоящая, с восхитительным старорежимным унитазом, – по сей день моя задница помнит ностальгическую гладкость деревянного полированного сиденья!) требовалось и днем и ночью.

Затем шла комната, где жила суровая женщина Фрида Аркадьевна, редактор чего-то партийного – о ней не помню ничего, кроме вечной огромной чалмы из полотенца, а из-под чалмы торчал восковой клювастый нос: она страдала мигренями, тихонько постанывала, а на кухонном ее столе всегда возвышалась стопка «гранок – не бегайте, разлетятся!!!». За комнатой болезной Фриды – огромная кухня с антресолями, где лежали елочные игрушки, свернутые матрасы на случай приезжих гостей и какие-то таинственные коробки, которые никто никогда не открывал.

А вот из кухни узкая дверь в углу вела в комнатушку для прислуги, куда влезла железная кровать, коврик и тумбочка. Там-то и жили – внимание! – бабушка с внучкой. Бабушку звали Изольда Витольдовна Миллер, была она немецкой коммунисткой, когда-то в двадцатые годы сменившей фатерлянд на новое справедливое для всех трудящихся отечество. А внучку – и вновь внимание! – звали Лида, Лидка, Лидуся… Да-да, наша с тобой общая подруга, в те времена голенастая, очкастая, дико-черно-кудрявая непослушная девочка с чернющими бровями, из-за которых близнецы дали ей кличку… и опять правильно! – «Бровеносец».

Она доводила бабку тем, что вообще не ела. Никогда и ничего. Во всяком случае, я не видела, чтобы в детстве Лидка хоть раз что-то жевала. Из их закутка вечно рвались вопли на немецком – Изольда Миллер знала, конечно, русский язык, но в минуты волнений переходила на родной. И когда входила в раж, печатным шагом маршировала в кухню. Там над столами висели: медные и алюминиевые половники и кастрюльки, репродукция картины Саврасова «Грачи прилетели», расписные блюда, деревянные полочки с приправами и прочее бытовое барахло. Стена над столиком Изольды была совершенно белой, просто беленной известкой, и я всегда думала, да и сейчас считаю, что безбоженная коммунистка Изольда Миллер оставила ее себе вместо иконостаса. Не то чтобы молилась на нее, но в минуты потрясения основ обращалась в это горючее никуда, заменявшее ей икону или, не знаю уж, стену плача, что ли… Словом, бросалась к своей тюремной стене и, потрясая сжатыми кулаками, яростно восклицала: «Ich bin von Еisen!!!» («Я из железа!!!») с трагическим видом Медеи перед убийством детей.

А Лидка, свободная, тощая и огневая, вырывалась на волю – к нам, поиграть.

Тайна исчезновения ее родителей мучила нас все детство. Впоследствии оказалось, что тайны никакой нет: ее родители, веселые молодые велосипедисты, отправившись на воскресную прогулку за город, попали в одночасье под грузовик, потерявший управление. Зачем странной Изольде скрывать это от Лидки, которой в момент гибели родителей исполнилось два года, было неясно: но каждый раз, когда Лида – уже подростком – пыталась завести разговор о родителях, бабка вышагивала на кухню и, потрясая сжатыми кулаками перед своей стеной плача, грозно выкрикивала:

– Их бин фон айзен!!!

Я думаю, ты уже догадалась, что Изольде дана была кличка «Железяка»?

…Это была единственная из известных мне коммуналок, где никто не проклинал соседа в спину, не завидовал, не стучал кулаками в дверь уборной с криком: «Ты выйдешь, сука, хоть обосрись!!!»

Все пережили катастрофу – и личную, и народную. У Марии Леонардовны Васильчиковой погиб муж, и ее уплотнили до пятнадцати метров на троих. У Губерманов вся родня ушла по приказу в Бабий Яр. «Бусинка» была фронтовым врачом, муж погиб под Новороссийском, мать и сестры лежали все по той же прописке – в Бабьем Яру. Суровая женщина, редактор Фрида Аркадьевна, всю войну прошла фронтовым корреспондентом, а детский дом с двумя ее девочками-подростками был разбомблен при посадке на поезд, увозивший детей в эвакуацию в Самарканд.

Изольда же по кличке «Железяка»… О, Изольда, наоборот, накануне войны как раз вышла из лагеря, но сразу была схвачена и отправлена уже в другой лагерь как немецкая шпионка, хотя изначально у себя в Германии когда-то была еврейкой, то есть вряд ли бы выгадала от подобной коммерции.

И только теть-Таня считалась самой удачливой: ее муж Михаил вернулся с войны раненым, но живым. А умер позднее от прободения язвы – мирной счастливой смертью, любой позавидует!

Так что же, что мне так нравилось на Тарасовской? Может, в те годы еще неосознанно, я была благодарна дому, где мне подарили жизнь? Ведь мама, забеременев мною, явилась к Неле Израилевне проситься на аборт. Время, говорила, тяжелое, неустроенное – стоит ли плодить босяков…

– Стоит, – сказала Неля Израилевна. – Босяку хорошо в любое время, ему много не нужно. – И чуть не силком стащила маму с кресла. Когда я прибегала к ним в «танцевальную залу», Неля Израилевна хватала меня, тискала и кричала маме: «Ну, какую я тебе девочку спасла?!»

А «Бусинка» всех нас лечила, даже когда мы вырастали. И еврейский вопрос никогда на Тарасовской не стоял: так уж случилось, национальный пасьянс так сложился – почти все жильцы квартиры оказались евреями, оберегать следовало русских.

Собрания темпераментных жильцов проходили на кухне. Председательствовал, само собой, «Овод», Даниил Маркович Губерман, и все шумели, возражали, перебивали друг друга, предлагали и настаивали, выдвигали встречные вопросы и замечания… Дремал и похрапывал один лишь Валя, добрый молодец Садко. И когда председатель ставил на голосование «вопрос-ребром» и произносил свое окончательное: «Все согласны?» – Валя просыпался и отвечал: «Йо!» – ибо между собой все говорили на идиш, якобы для немецкого удобства Изольды. Способный же Валя все быстро схватывал. «Русский родной, – говорил он, – а идиш стал двоюродным».

Мне до сих пор иногда снится Тарасовская, каламбуры и розыгрыши Нины и Милочки, беготня младших, снисходительный смех «Овода», отчаянное «Ich bin von eisen!!!» Изольды. Я там много чего набралась, успевая лишь головой вертеть, впитывая словечки, жесты, манеру шутить…

В начале семидесятых дом поставили на капитальный ремонт и всем жильцам дали отдельные квартиры. Добрый молодец Садко и его красавица жена взяли в детдоме девочку и толково ее воспитали себе на радость. «Бусинка» получила однокомнатную в самом центре города, очень тосковала по соседям, продолжала лечить детей, дарила, раздаривала свой дом и скоро умерла.

Изольда тоже умерла, лет пять перед тем сражаясь с мучительным раком легких, до последнего устраивая дела внучки и переживая, что та слишком уж худощава, – видать, она и вправду была из железа. А Лидка уехала поступать в Москву, закончила там историко-архивный, неудачно вышла замуж, разошлась, опять попыталась переломить судьбу, и вновь неудачно… В начале девяностых эмигрировала в Штаты с одной только целью: спасти меня. И, похоже, это ей удалось (их бин фон айзен!), и до сих пор выходит неплохо, как ты сама наблюдала.

Губерманы за свою танцевальную залу получили аж две отдельных двухкомнатных квартиры в Чоколовке (тогда это были выселки, а сейчас вполне приличный район), и молодежь зажила собственной кипучей жизнью.

Нина и Милочка, хохотушки, поэтессы (у дверей всегда толпились женихи, и все – артисты-шахматисты-журналисты), быстро повыскакивали замуж. Одна выбрала-таки шахматиста, мастера спорта, посвятила ему жизнь – варила кашки для его больного желудка. Он бросил ее на двадцать пятом году совместной жизни, одинокую; драгоценный, он оказался стерильным. Другая – та наоборот, перебрала пяток мужей самых разных профессий, конфессий и наций, родила от каждого по птенцу и в конце концов вышла замуж за пожилого британца, владельца сети химчисток в Ливерпуле, который платил и платит за образование всех ее детей.

А насмешники-братики, кудрявые мулаты Юрик-Шурик по кличке «Тяни-Толкай», тоже разбежались: один в Израиль, другой, к сожалению, на небеса…

* * *

…Да, мой дорогой товарищ писатель, я поняла: ты просишь еще о парикмахерской. Это запросто: надо только сосредоточиться и вызвать в воображении те распрекрасные времена. Итак…

Из разговоров мастеров на профессиональные темы помню только: где взять, ничего нет, сделай сам. Привозились откуда-то бутыли, канистры, и все принимались что-то смешивать, разводить, переливать и взбалтывать – лить из говна пули.

Бог мой, я ж все помню, все! Могу мысленно пробежаться по прейскуранту и объявить те далекие цены, такие трогательные сегодня, даже поэтичные. Могу подробно описать этапы всех процедур.

Самой противной была химическая завивка. Но мастера ликовали: работа на весь день.

В химической завивке мне не нравились тухлый едкий запах и внешний вид клиента после процедуры: все становились похожими на одного и того же облезлого пуделя. Но самой страшной была термическая завивка.

Парикмахерша Роза произносила два магических слова: «Дора, агрегат!» И Дора вносила агрегат – небольшой чемоданчик, обитый черным дерматином. Жертву сажали на стул, волосы накручивали на маленькие металлические трубочки, которые втискивались в большие металлические цилиндры. От каждого цилиндра шли проводки к толстому проводу. Все это вставлялось в розетку и… елочка, зажгись! Раза два при мне «елочка» не зажигалась, из нее валил черный дым, и жертва, окутанная, как Саваоф, зловонным облаком, визгливо проклинала «это говнючее заведение!».

С тех пор я никогда не пользуюсь электробигудями, плойками, раскаленными щипцами: помню с детства и боюсь.

Возможно, первые бигуди и появились в Древней Греции, но до нашей парикмахерской они добрались гораздо позже. Не могу припомнить, чтобы у кого-то были нормальные бигуди; «химию» крутили на папильотки, и те лежали в плетеной корзинке. Процесс соблюдения санитарных норм как-то выпал из моей памяти, так что не скажу, стерилизовались ли они. Зато опыт их изготовления был у меня лет с четырех. Ни мне, ни маме, ни всей моей родне пользоваться папильотками не пришлось – нам, мама говорила, вьющиеся волосы подарил «наш готеню», – а вот соседки, все как одна, по утрам выходили на кухню, как федотовский «Свежий кавалер». И я часто помогала им нарезать жесткую оберточную бумагу на квадратики и сворачивать в тугие трубочки. Мне и в нашей парикмахерской доверяли эту важную работу, чтобы не слонялась без дела и не совала нос куда не следует.

Нет, конечно, самым безопасным, самым интересным и красивым был маникюр. К маникюрному столику приставлялась маленькая табуретка, которую почему-то все называли «слоником», – синяя, крепкая, с дыркой-сердечком посередке; я взбиралась на нее и смотрела, как мама опускает руки в мыльную воду и теть-Таня священнодействует… Крепенькая девчонка в сарафане и коричневых сандалиях с дырочками, я смотрела на красные, бордовые, лиловые, оранжевые и перламутровые пузырьки лака… Лет двадцать спустя, наблюдая из корзины шара алые, золотые и перламутровые ноготки перьевых облаков на горизонте, я вспоминала о долгих минутах и часах, когда, стоя на «слонике», глядела на цветистую роскошь будущей моей свободы и думала: как же медленно идет жизнь…

К сожалению, у папы было другое мнение о маникюре. Он его высказывал, листая мой школьный дневник: «Если так пойдет и дальше, станешь теть-Таней». И, предваряя мамино возмущение, ловко уходил от скандала: «Таню люблю, но ее узкую мысль – нет». И тут его слабый русский попадал в точку. Теть-Таня была милой, доброй, смешливой и услужливой; к тому же, мастером своего дела была. А я в свои небольшие годы не могла отличить широкую мысль от узкой. Мне нравилось все, о чем она шепотом рассказывала маме: о мужчине, с которым познакомилась на курорте, о его жене, с которой он хочет развестись, и о чем-то совсем секретном, что сообщала маме на ухо, и обе они заливались нежной таинственной зарей, и обе при этом хорошели…

Теть-Таня знала всё про всех, и мы с мамой узнавали от нее – с кем живут, что едят и что носят, с кем спят, от чего лечатся, с кем ругаются все мастера, кассиры, экспедиторы, уборщица Дора и даже клиенты. Этот мирок мне нравился, я мотала на ус его бытовые, криминальные и романтические тайны, рецепты интернациональных кухонь, советы по борьбе с перхотью. Обычная парикмахерская жизнь, и теть-Таня была не одинока: все говорили об одном и том же: беззлобно, подробно, интимно, бесстыдно, и все-таки сопереживая. Так было в конце 60-х, в конце 70-х, в конце 80-х. А потом…

Потом я полетела-полетела и улетела…

Но уверена, что в киевских парикмахерских и по сей день ничего не изменилось.

2

…Если твоя героиня будет маникюршей или косметологом, пусть живет и работает здесь, в Соединенных Штатах Америки. Именно в Нью-Йорке. Знаешь почему? Здесь богаче, пестрее и диковинней панорама физиономий и судеб. В эту кипящую кастрюлю только руку запусти – что угодно выудишь: от царевны-лягушки до зубастого крокодила. К тому же, здесь у тебя, у автора, больше возможностей сменить декорации: твоя героиня, если она не дура, в нужный момент спрячет подальше свой лайсенс косметолога (слово «лицензия» у нас, русскоязычных, не употребляется) и вытащит из лифчика старенький скромный лайсенс маникюрши… И отлично сможет подрабатывать в дедском садике. Не удивляйся, это не описка. Я имею в виду наваристую халтуру в «деДском садике», дневном клубе для стариков. И это – отдельная поэма, со своим сюжетом, своими героями, своими драмами и уморительными скетчами – оставим на потом. Причем учти: дома для престарелых, где тоже заработок – дай боже, существенно отличаются от «садика». Подробности – в свое время. Короче: вперед, забрасывай героиню рискованным десантом в наши края, ибо «там» и «здесь» – это разные миры, разные производственные отношения, разная мораль. А я готова подрядиться доморощенным Вергилием, дабы таскать ее по всем кругам здешнего рая. Твое дело – наводящие вопросы.

Вот интересно: сейчас странно думать, что я видела тебя лишь однажды. Сколько там мы просидели за ужином у Лидки – часа три, не больше? Я слегка робела: все ж писатель, человек известный, можно сказать, избалованный вниманием публики. Как ты оживилась, узнав, что я косметолог: «…Ура, а электронку свою не дадите? Я тут одну повестушку задумала…» И позже, когда прощались в дверях: «…И давай сразу на «ты», чего там, мы же ровесницы».

А спустя месяца три – письмо: «Не уверена, что вспомнишь меня, Галина…» Господи, да я все эти месяцы каждый вечер, как прибегу с работы, сразу к компу – что там в почте? Помнила, какое от тебя шло тепло, чуть ли не родственное – от чужого, в сущности, человека. Это сейчас уже – будто знакомы тысячу лет, и трудно удержаться, чтобы не вывалить на тебя всю свою жизнь.

Недавно Лидка на мои восторги по поводу нашей с тобой переписки отозвалась: не обольщайся, мол, человек на работе. Тебе, мол, нужен материал для повести, вот ты и настроена на мощный «прием», на волну отзывчивости и внимания: профессионал, ничего не скажешь. Да я все понимаю и не жду, что моя персона тебя приворожит настолько, что до скончания века ты будешь письма мне строчить. Видела, видела, как играет твой зрачок на удачную фразу или там деталь; заметила, как, восхитившись каким-то словцом в разговоре, ты тут же на салфетке его нацарапала. Все понимаю, но эти недели и месяцы нашего – поверх континентов и личных биографий – разговора… они очень, очень мне дороги, так и знай.

Интересный эффект такого дистанционного знакомства: при устном общении я бы сказала, что ты замечательно слушаешь. А вот в нашем электронном случае – как бы это точнее назвать? В такой переписке тоже ведь свой ритм возникает, как паузы в разговоре или вовремя поданная фраза, или в самую точку вопрос, который хочется обдумать… Все эти недели нашей виртуальной беседы я на какой-то одной с тобой, очень короткой волне. Едва мелькнет в голове: что ж она помалкивает? – глядишь, минута-другая – и вот оно, твое письмо!

Ну, так я о разнице в декорациях.

Вспомни парикмахерские салоны в Союзе конца семидесятых. Что за хабалки в них работали! Ни подступиться к ним, ни уважать их невозможно.

Я ведь уже здесь получала образование. Сначала закончила школу «по классу скрипки» – извини, маникюра-педикюра. Потом высшую школу – косметологии. Зарабатывать начинала в таких вот «дедских садиках» для стариков. Одноклассникам и дальней родне в Киеве стеснялась писать, что здесь, в Америке, «стране осуществленной мечты и широчайших возможностей», я всего только маникюрша. Стыдно, понимаешь, было… В те годы, когда мы росли, детей учили на фортепьянах. Вспомни, из скольких окон доносился, спотыкаясь, икая и отрыгивая, тот самый полонезогинского!