Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In den frühen 1980er-Jahren ist das Caprice in München der Hotspot erotischer Unterhaltung. Hier gehen Millionärssöhne genauso ein und aus wie Filmstars, Rechtsanwälte und Jedermänner. Die Frauen, die dort anschaffen, dürfen selbst bestimmen, was sie machen und mit wem. Und die Frau, die den Laden führt, macht das mit Hingabe und Hirn: Herta Lueger. Geboren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einem kleinen Dorf im österreichischen Burgenland, aufgewachsen in einem Haushalt voller Liebe, aber mit wenig Geld, gelernte Friseurin, zweifache Mutter und bald schon wieder geschiedene Ehefrau – die Umstände verheißen ein anderes Leben. Aber Herta nimmt das ihre selbst in die Hand. In München findet sie Freiheit, arbeitet als Domina, führt Studios und einen Club, später auch einen erfolgreichen Friseursalon, sie ist gleichermaßen liebevolle Mutter, sorgende Freundin und kluge Geschäftsfrau. Doch dann stirbt eine junge Frau namens Aline, die sie vermittelt hat, durch die Gewalt eines Freiers. Was der Stoff einer True-Crime-Serie sein könnte, wird in den Worten von Hertas Tochter Patricia zu einem nüchternen Lebenszeugnis und entwickelt gerade dadurch seine bestechende Kraft: weil es eine Geschichte erzählt, die so spannend und wahr ist, wie es nur das Leben sein kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

DER ANFANG VOM ENDE

EIN SACK VOLLER FLÖHE

ROMEO UND JULIA

LAUTER EHRENWERTE HERREN

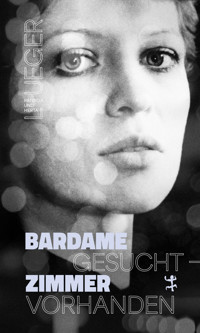

BARDAME GESUCHT – ZIMMER VORHANDEN

EIN NEUER MENSCH

EINE ANDERE WELT

SKANDAL IM SPERRBEZIRK

MORD UND TOTSCHLAG

MANCHMAL EIN IRRENHAUS

FAMILIENZUWACHS

EIN TRAUM WIRD WAHR

DIE GOLDQUELLE VERSIEGT

LEHRSTUNDEN FÜR DIE BÖSEN BUBEN

VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT

BEWÄHRUNGSPROBEN

RAUS AUS DEM MILIEU

DER SCHANDFLECK

NICHT DAS ENDE

Herta, ca. 1984.

DER ANFANG VOM ENDE

Eines Tages kam Nina, eine ehemalige Nachbarin, zu mir und sagte, sie habe eine Freundin, Aline, die gerne bei mir arbeiten würde.

Damals, Anfang der Neunzigerjahre, besaß ich keine Clubs mehr, Aids hatte der Branche schwer zugesetzt, die Angst vor Ansteckung war groß. Zu Hause fühlten sich die Männer sicherer, daher baten mich die Mädchen, die zuvor in meinen Clubs gearbeitet hatten, sie zu vermitteln. »Du kannst uns doch nicht den Zuhältern ausliefern«, sagten sie, weil sie wussten, dass bei ihnen andere Regeln galten. Hielt sich eine nicht daran, ging sie schon mal mit einem gebrochenen Arm nach Hause. Kondome waren bei vielen ohnehin tabu. Hauptsache, der Rubel rollt. Bei mir war es anders. Ich war damals die Einzige, die gesagt hat, Schutz muss sein. Alles andere wäre undenkbar gewesen.

Deshalb wollte Aline bei mir arbeiten.

Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, das gibt’s ja nicht! Sie war nicht nur bildschön, sondern wirkte auch edel, so ein Typ höhere Tochter, und hatte ein Einser-Abitur.

Was wollte denn die bei mir?

Ganz selbstverständlich antwortete sie, dass sie schon mit Anfang zwanzig in Münchens bekanntestem Bordell gearbeitet hätte.

»Wenn du mich brauchst, rufst du mich an oder bei meiner Mami.«

»Wo soll ich anrufen, bei der Mami?«

»Wir wohnen Tür an Tür, sie weiß Bescheid.«

Aline kam aus einer Akademikerfamilie und ich konnte mir nicht erklären, wie sie am Strich gelandet war. Franz, mein Lebensgefährte, ein Modefotograf, der für solche Sachen ein Gespür hatte, vermutete, dass sie auf Heroin sei. Ich hatte mit Drogen nie etwas zu tun gehabt und war entsprechend naiv. Aline war korrekt, studierte an der Uni und lebte in einer gepflegten Altbauwohnung, in der sie das Parkett selbst verlegt hatte.

Unter einer Drogensüchtigen stellte ich mir etwas anderes vor.

Aline fing also an, bei mir zu arbeiten, war immer ziemlich flott, aber alles andere als diplomatisch. »Ich habe mir nie etwas gefallen lassen, weder von Zuhältern noch von den Freiern«, sagte sie, und darauf war sie stolz. Aber ich spürte die Gefahr.

Einmal meinte ein Freier: »Du gefällst mir nicht.« Und sie darauf nur: »Dann gib mir mein Fahrgeld, dann geh ich wieder.« »Bei ihr müssen wir aufpassen«, sagte ich zu meinen Mädchen, »um die habe ich Angst wegen ihrer direkten Art.«

Sie plauderte, ohne es zu beabsichtigen, auch vieles aus. Es kam vor, dass Polizisten Mädchen ins Hotel bestellten, um sie in eine Falle zu locken. Für solche Fälle hatten wir ein paar Tricks parat. Das begann beim Anruf – eine bayerische Beamtenstimme klingt anders als einer, der geil ist – und endete im Hotelzimmer. Ich habe allen gesagt: »Geht zuerst ins Bad und schaut, ob der sein Rasierzeug wo stehen hat. Wenn nicht, sagt: ›Entschuldigen Sie, ich glaube, wir haben uns falsch verstanden.‹« Kein Polizist macht sich die Mühe, sein ganzes Zeug, vom Bademantel bis zur Zahnbürste, herauszulegen. Das war die Vereinbarung. Und was macht Aline? Sie sagt: »So, ich war jetzt im Bad, da ist nichts, und meine Chefin sagt, wenn da nichts ist, soll man gehen.« So war sie. Da wussten natürlich alle Bescheid.

Als wir uns schon ein wenig kannten, sagte sie: »Meine Mami würde dich gerne kennenlernen.« Sie wollte ihrer Mutter zeigen, dass in diesem Geschäft auch normale Menschen arbeiteten. So trafen wir uns an einem Samstagnachmittag. Ich saß mit Franz im Café Roxy auf der Leopoldstraße, da kam eine schöne Frau herein, rothaarig, zierlich, feine Gesichtszüge, und sagte entschuldigend: »Ich hatte noch einen Schüler.«

Das also war Alines Mutter, Lehrerin und Leiterin einer Schule.

Wir unterhielten uns freundlich, angeregt, sie lächelte auch, aber ihre Augen waren kalt. Dann sagte Franz: »Was sagen Sie eigentlich zum Job Ihrer Tochter?« Darauf antwortete sie: »Glücklich bin ich nicht, aber ich bin über jeden Tag froh, an dem es meiner Tochter gut geht.«

»Mami meint meine Magersucht«, ergänzte Aline.

Ich ärgerte mich über Franz, aber er ließ nicht locker: »Was sie macht, ist ganz schön gefährlich, es gibt genug Verrückte auf dieser Welt.« Alines Mutter wurde kreidebleich, da erzählte ich schnell, wie es bei einem Begleitservice abläuft: Der Kunde ruft bei uns an und hinterlässt dort Name, Adresse und Telefonnummer. Das Mädchen fährt hin, macht einen ersten Rückruf, wenn sie ankommt, und einen zweiten, wenn sie wieder geht. Sollte der zweite Rückruf ausbleiben, verständigt die Telefonistin die Polizei.

Wir fühlten uns damit auf der sicheren Seite. Aline warf noch ein, dass sie durchwegs tolle Leute kennenlerne, »zum Beispiel sehr nette Waffenhändler«. »Nette Waffenhändler, wie schön«, bemerkte die Mutter trocken. Sie könne keine Nacht schlafen, bevor Aline nicht zu Hause sei, sagte sie noch, und dass es nicht auszudenken wäre, wüsste ihr Mann, was seine Tochter treibe.

Ich lenkte das Gespräch in eine andere Richtung, weil ich sah, dass sich zwischen Aline und Franz ein Streit anbahnte, die beiden konnten sich nicht leiden. Wir lachten dann noch viel an diesem Tag, auch die Mutter. So eine tolle Frau, dachte ich, so tolerant. Dass ich auf Urlaub fahren wollte, verschwieg ich. Franz hatte mich dazu gedrängt, denn ich brauchte dringend Ruhe und Abstand. Es lag keine einfache Zeit hinter mir. Ludwig, mein erster Mann und der Vater meiner Söhne, hatte sich kurz zuvor das Leben genommen und ich war frisch operiert worden. Zum Abschied, das weiß ich noch wie heute, umarmte ich Aline und sagte ihr, sie solle ins Kino gehen und sich Die fabelhaften Baker Boys anschauen. »Michelle Pfeiffer, das bist du.« Und das Letzte, was ich von ihr hörte, war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter: »Ich war im Kino und ich danke dir, dass du mich so siehst.«

»Wie kannst du die arme Frau so erschrecken?«, sagte ich zu Franz auf dem Heimweg. »Mach dir doch nichts vor«, erwiderte er, »wenn einer durchdreht, ist es ihm egal, ob du seine Adresse hast oder nicht.« Ein paar Tage später fuhren wir mit dem Auto nach Frankreich, für mich war es der erste Urlaub seit über zehn Jahren. In den Nachrichten hörten wir noch, dass der Schauspieler Walter Sedlmayr ermordet worden war; jetzt kommt sein Doppelleben heraus, dachte ich, alles, was er immer geheim halten wollte.

Erst verbrachten wir zwei Tage in Paris, dann wollten wir auf eine traumhaft schöne Insel an der Atlantikküste. Eigentlich war alles sehr harmonisch, aber ich war unruhig und wollte ständig bei meiner Agentur anrufen, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung sei. Franz war strikt dagegen, dann hätten wir ja gleich zu Hause bleiben können, meinte er. Doch als er Getränke holte, nutzte ich die Gelegenheit und rief bei meiner Telefonistin an. Sie erzählte mir, dass Aline bei einem Kunden in Starnberg sei, alles ganz normal. Beruhigt legte ich mich schlafen, doch am nächsten Morgen überfiel mich eine Niedergeschlagenheit, die ich mir nicht erklären konnte. Ich hielt es plötzlich am Atlantik nicht mehr aus und wollte nach Hause.

Wir machten uns auf den Weg nach München. Franz versuchte immer wieder, meine Stimmung aufzuhellen, aber nichts half. Er bat mich, wenigstens mit ihm zu reden, sonst falle es ihm schwer, die Strecke durchzufahren. Am Abend kamen wir an. Franz wollte noch schnell Zeitungen holen, ich ging schon nach oben. Doch die Sperrkette war angelegt und ich konnte die Tür nicht aufsperren. Da öffnete meine sechzehnjährige Tochter. Statt mich zu begrüßen, sagte sie nur: »Mama, Aline ist tot. Sie wurde ermordet!«

Ich brach in Patricias Armen zusammen. Gleich darauf kam Franz, ich lag auf dem Boden und weinte. Er, ebenfalls geschockt, zog mich hoch und legte mich ins Bett. Sobald ich wieder sprechen konnte, telefonierte ich mit den Frauen, die in meiner Agentur arbeiteten. Auch sie weinten und wollten nie wieder zu einem Kunden fahren.

Am nächsten Tag ging ich zu meiner Freundin Marlies, die mir sofort Beruhigungstabletten gab, so schwach und außer mir war ich. Gemeinsam setzen wir einen Brief an Alines Mutter auf. Zu mehr war ich in diesem Moment nicht fähig. Als ich wieder zu Hause war, hörte ich, dass auch sie mich gesucht hatte. Ich fürchtete mich vor diesem Gespräch. Alines Mutter wirkte gefasst, aber ich fühlte, dass sie unter Schock stand. Sie sagte, dass sie sich wegen der Konsequenzen für mich sorge. »Es ist egal, was mit mir passiert«, erwiderte ich. Da erzählte sie mir, dass Aline HIV-positiv gewesen sei, sie habe mir das eigentlich schon an jenem Samstag im Café Roxy sagen wollen. Doch Aline hatte ihr unter dem Tisch einen Tritt verpasst, aus Angst, daraufhin nicht mehr vermittelt zu werden. Deshalb sprach sie immer von Magersucht.

Ihren Mörder konnte die Polizei sofort ausfindig machen. Er hatte Aline nicht weit von seinem Haus in ein Gebüsch geworfen. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, fand sie in den frühen Morgenstunden.

Sie lag dort mit nacktem Oberkörper, ohne Schuhe, nur mit ihrem Rock bekleidet. Zuerst hielt man sie für ein Kind, weil sie so zierlich war. Neben ihr lag die Tasche, darin eine Notiz mit der Adresse des Mörders. Die Blutspuren führten zu seiner Haustür, und in seiner Wohnung lagen Alines Schuhe. Er war ein dreißigjähriger Mann, der schon öfter in der Agentur angerufen und ein Mädchen bestellt hatte. »Den kenne ich«, sagte eine, »der war eigentlich ganz okay.«

Warum war es diesmal so entglitten? Aline, das konnten wir schnell rekonstruieren, war vom Hausbesuch in Starnberg zurückgefahren und fand auf der Autobahn einen Käfig mit einem ausgesetzten Meerschweinchen darin. Sie brachte es zu ihrer Mitbewohnerin und ging wieder, zum nächsten Freier. Die Freundin dachte, sie hole Futter, und schlief weiter, es war ja mitten in der Nacht. Am Morgen stand die Polizei vor ihr.

Der Kunde, erfuhren wir später, war betrunken, hatte kein Geld und wollte Aline vergewaltigen. Aber sie wehrte sich. Und sie soll gesagt haben: »Pass auf, ich hab Aids.« Eine andere hätte sich wahrscheinlich gesagt, soll er mich halt vergewaltigen, ich will leben. Aber nicht sie. Er wollte nicht zahlen, damit war es für sie erledigt.

So war Aline, ganz geradlinig: Das geht, und das geht nicht.

Ausgerechnet bei mir war das passiert, wo ich immer zu den Mädchen gesagt hatte: »Wenn ihr irgendeine Gefahr spürt, verzichtet lieber aufs Geld und geht. Streitet um nichts.« Aline hatte noch, und das war so schrecklich zu erfahren, versucht zu telefonieren. Doch meine Telefonistin hatte – gegen alle Regeln – das Telefon ausgesteckt, um ungestört schlafen zu können. Ich war fassungslos, am Boden und wollte diese Person nie wieder sehen.

Da der Täter trotz schwerwiegender Beweise kein Geständnis ablegen wollte, entschloss ich mich, bei den Behörden auszusagen, dass wir Aline an den Mann vermittelt hatten. Mir war klar, dass wir damit Schwierigkeiten bekämen. Unser Anwalt schrieb den Brief an die Polizei.

Alines Leichnam lag noch Wochen in der Pathologie. Ihr Wille war es gewesen, eingeäschert zu werden, doch wegen des fehlenden Geständnisses wurde ihr Körper nicht freigegeben. Schließlich war es so weit. Ich nahm meine Kinder, Patricia und Klaus, zur Trauerfeier mit. Franz konnte nicht kommen, er musste einen Sänger für ein Plattencover fotografieren. Die Trauergemeinde eine bunte Mischung: Alines Akademikerfamilie, deren Freunde, angesehene Künstler, Junkies und Kommilitonen von Aline. Genauso facettenreich wie die Menschen auf ihrer Beerdigung war sie selbst gewesen.

Ihre Mutter hielt die Trauerrede; ich war erstaunt über die Kraft, die sie dabei aufbrachte. Sie las Briefe vor, die Aline geschrieben hatte, erzählte von ihren Versuchen, eine gute Tochter zu sein, dass sie ihre Mutter immer verwöhnen wollte, aber auch vom vergeblichen Kampf gegen die Drogen. Sie zählte auf, was sie versucht hatte, um Aline vom Heroin wegzubringen, die teuersten Therapien, bis sie wieder schrieb: »Mami, ich bin rückfällig geworden.«

Es war ein langer Weg, bis beide in der Prostitution die einzige Möglichkeit sahen, das Geld für die Sucht zu verdienen. Bei mir, das sagte die Mutter zum Schluss, habe sich Aline wohl gefühlt, sie hätte eine gute Zeit gehabt.

Alines Tod war ein Einschnitt. Soweit wir wussten, war es der erste Mord, der bei einem Hausbesuch geschah. Wir alle bekamen Angst vor unseren Kunden und nahmen fast nur noch welche, die wir kannten. Einige Mädchen verkrochen sich wochenlang in ihren Wohnungen, weinten, wenn sie von Aline sprachen, und waren nicht in der Lage, zu einem Freier zu fahren.

Inzwischen war die Polizei tätig geworden. Uns war klar, dass die Telefonleitungen nun abgehört wurden. Wir beschlossen also, vorsichtig zu sein. Da ich selbst noch ab und an als Domina arbeitete, fuhr ich ebenfalls auf Hausbesuche. Einmal rief mich Gigliola an, wir arbeiteten meistens als Team, und gab folgende Stichworte durch: »Herta, ich sag nur: Hilton. Pervers. Bring die Peitsche mit.«

Das war’s dann mit der Vorsicht.

Vier Wochen nach dem Mord ging es richtig los. Franz war in sein Fotostudio gefahren, ich machte mich fertig fürs Fitnessstudio und Patricia, mit ihrem ersten Liebeskummer kämpfend, hatte eine Freundin zu Besuch. Da läutete es an der Tür. Ich öffnete und vor mir standen drei Männer, zwei Polizisten und ein junger Staatsanwalt: Hausdurchsuchung. Der Staatsanwalt, übereifrig, deutete auf meine Tochter und ihre Freundin und fragte, ob sie Prostituierte seien. Patricia war entsetzt: »Ich bin doch Schülerin.« Und ihre Freundin, die von nichts wusste, stammelte nur: »Was, was ist los ...?« »Das sind doch Kinder«, sagte ich und fragte, ob Prostituierte aussähen wie meine geschockte Tochter und ihre hinter dicken Kassenbrillen blinzelnde Freundin. Den älteren Polizisten war das Verhalten des Staatsanwalts sichtlich peinlich und sie guckten betreten zu Boden. Dann wurde die Wohnung durchsucht. Patricia erzählte mir später, dass sich der Polizist in ihrem Zimmer nur auf die Couch gesetzt und die Katze gestreichelt habe. Der Staatsanwalt hingegen krempelte die Wohnung um.

Besonders die Bilder von Franz hatten es ihm angetan, kistenweise wurden sie hinausgetragen. Ob er tatsächlich annahm, dass wir unsere Freier auch noch fotografierten? Auf den Fotos waren vor allem prominente Künstler, meistens für Plattencover aufgenommen oder zu Werbezwecken. Als er auf die Abzüge stieß, auf denen Konstantin Wecker mit einer schwarzen Jazzsängerin abgebildet war, bekam er einen richtigen Erfolgsblick. Auch eine Modestrecke, die Franz mit drei populären TV-Kommissaren für eine renommierte Firma gemacht hatte und bei der ihm mein Sohn Klaus als Stylist assistiert hatte, wurde beschlagnahmt. Sogar ein altes Foto von meinem Großvater kam als Beweismittel mit.

In der Zeitung stand später die Schlagzeile: »Jetzt zittern die Prominenten!« Im Artikel las man von üppigem Beweismaterial.

Es läutete noch mal, und Jäger, ein Polizist, den ich seit zwanzig Jahren kannte, stand vor der Tür. Ihn hatte ich durch meine Freundin Gitta kennengelernt, damals war ich noch Barfrau und er Streifenpolizist. Später, als er bei der Sitte war und ich meinen Club hatte, entwickelte sich eine richtige Feindschaft zwischen uns. Zu allen anderen Polizisten hatte ich ein gutes Verhältnis, nur zu ihm nicht. Es gab Zeiten, da durchsuchte er täglich meine Clubs, konnte mir aber nie etwas anhängen. Jäger suchte geradezu die Nähe von Zuhältern; er sah sogar aus wie einer: Schnauzer, Minipli, Cowboystiefel und Schmuck. Aber für eine Karriere in der Unter- oder Halbwelt war er zu feige, vermutlich ging er nur deswegen zur Polizei.

Süffisant sagte er: »Frau Lueger, mit Ihnen gibt es nichts als Ärger.« Aber ich ließ mich nicht einschüchtern: »Es ist leicht, mich zu finden, noch dazu, wo ich mich selbst gemeldet habe. An die richtigen Verbrecher kommt ihr ja sowieso nicht ran.«

Zur selben Zeit wurden auch die Wohnungen meines von mir getrennt lebenden Ehemannes Rainer und die meiner Telefonistin durchsucht. Danach der Friseursalon, den ich gemeinsam mit Klaus führte, und das daran angeschlossene Fotostudio von Franz.

Der Fairness halber muss ich erwähnen, dass Jäger trotz seiner Abneigung mir gegenüber versucht hatte, den jungen, forschen Staatsanwalt von der Durchsuchung des Friseursalons abzuhalten, da dieser von meinem Sohn geleitet werde und nichts mit dem Begleitservice zu tun habe. Die nächsten Tage wurde jeder männliche Kunde des Salons, der mit Scheck bezahlt hatte, zum Staatsanwalt vorgeladen. Einer von ihnen, ein Steuerberater, wurde gefragt, was er denn für diesen Scheck bekommen habe. Er antwortete schlagfertig: »Mit diesem Scheck habe ich einen Haarschnitt bezahlt. Das, was Sie meinen, pflege ich bar zu bezahlen.«

Komische Momente gab es zwar auch, doch die Lage war ziemlich ernst. Wegen der Ermittlungen kündigten uns die Banken sämtliche Konten, und zwar jedem von uns, auch Klaus’ Geschäftskonto für den Friseursalon und Patricias Jugendkonto bei der Sparkasse waren nicht davon ausgenommen. Sogar das Konto der biederen Mutter von Franz in Wolfratshausen wurde überprüft. Jäger ermittelte wie besessen. Die Frauen meines Begleitservices wurden verhört und erzählten mir danach, wie nervös und emotional er gewesen war. Der Vorwurf, der im Raum stand, war »dirigierende Zuhälterei«, die schlimmste Form: Man bestimmt Kunden, Zeit und Geld, und das Mädchen hat keine Chance, etwas abzulehnen. Das hatte ich nie so gehalten, bei mir entschied jede selbst, was sie annahm.

Der leitende Staatsanwalt, ein älterer Herr, verhielt sich dafür fair. Ich wurde vorgeladen und er legte mir nahe, ein Geständnis abzulegen. Geständnis? Ich war der Meinung, man könne mir nichts nachweisen. Nach außen hin betrieb ich nur ein Begleitservice, die Mädchen würden nicht sagen, dass ich vom Sex wusste, dachte ich, also verweigerte ich die Aussage. Er meinte, es lägen genügend Beweise vor und ich könne auch ins Gefängnis kommen. »Das macht mir nichts aus«, sagte ich, »dann kann ich das erste Mal seit Langem wieder ausschlafen.« Dann fügte ich hinzu: »Ginge es nach Herrn Jäger, wäre Gefängnis eine zu milde Strafe für mich. Der würde mich lieber an den Galgen bringen.« Diskret überging er meine Bemerkung, aber auch ihm war wohl aufgefallen, mit welchem Eifer Jäger ermittelte. Und schließlich hatte er Erfolg.

Da ich ungern allein arbeitete, hatte ich fast immer Gigliola dabei, eine Freundin, wir teilten uns die Aufgaben beim Kunden. Einer anderen Freundin, Veronika, die ich nicht vermittelte, weil sie unzuverlässig war, hatte ich den Zahlencode von meinem Anrufbeantworter gegeben. Wenn sie Geld brauchte, konnte sie ihn abhören und auf eigene Faust zu einem Freier fahren. Als einer unserer Anwälte erfuhr, dass wir uns je nach Typ und Wunsch gegenseitig vermittelt beziehungsweise die Kunden zugeschoben hätten, lachte er: »Das ist ja noch schöner. Dann seid ihr eine kriminelle Vereinigung, man nennt es auch Bandenverbrechen, dafür gibt es noch härtere Strafen.« Gigliola, die immer alles sehr ernst nahm, quietschte auf: »Das auch noch. Ich will damit nichts mehr zu tun haben.« Der Anwalt, der schon einige bizarre Erlebnisse mit ihr gehabt hatte, beruhigte sie: »Mach dir keine Sorgen, ich gehe ja mit zum Staatsanwalt.« Auch sie hatte nämlich eine Vorladung bekommen. Die beiden gingen zu Gericht, ich hörte den ganzen Tag nichts von ihnen, befürchtete schon das Schlimmste und rief ständig an, aber erst abends hatte ich sie dran. »Warum hast du mich nicht angerufen?« Gigliola lallte ins Telefon: »Ich habe doch sowieso alles auf mich genommen. Mir ist es egal, dann gehe ich halt ins Gefängnis.« »Was hast du denn auf dich genommen?«, wunderte ich mich, sie hatte mit der Vermittlung ja nichts zu tun.

»Alles!«, schluchzte sie.

Ich rief den Anwalt an und fragte, was Gigliola alles auf sich genommen hätte. »Gar nichts, sie hat nur ihre Personalien angegeben und die Aussage verweigert.« Dazu hatte er ihr geraten, da sie wegen Prostitution im Sperrbezirk angeklagt war.

Aber Veronika wurde in Beugehaft genommen, was ihr sehr zusetzte. Nach einigen Tagen brach ihr auch noch ein Zahn ab. Jetzt wollte sie unbedingt raus aus dem Gefängnis und ihr Anwalt riet ihr, mich zu belasten. In ihrem Zustand hätte sie jede Aussage getätigt, die Jäger haben wollte, und ich wurde wegen Zuhälterei angezeigt. Ausgerechnet Veronika, die ich nicht vermittelt hatte, sagte also gegen mich aus. Man hatte ihr klargemacht, dass auch sie wegen Prostitution im Sperrbezirk dran gewesen wäre, aber wenn sie gegen mich aussagte, ginge sie straffrei aus.

Eigentlich hätte ich nur wegen Förderung der Prostitution angeklagt werden können, einem Tatbestand, der in dieser Form zehn Jahre später abgeschafft wurde. Doch Jäger hatte sein Ziel erreicht und ich eine Anklage wegen Zuhälterei.

Inzwischen war auch die Presse auf mich aufmerksam geworden. Kaum verlor der Fall Walter Sedlmayr an Brisanz, machte ich Schlagzeilen, nicht etwa der Mord oder der Mörder. Mein vermeintlicher Promi-Callgirl-Ring stand im Zentrum der Berichterstattung. Aline wurde als »Dirne mit Doppelleben« hingestellt und ich als »die große Callgirl-Chefin«. Mit der verruchten Glamourfrau, als die mich die Presse zeichnete, hatte ich nur wenig gemein. Da mich die Journalisten auf Schritt und Tritt verfolgten, schlich ich wie ein geprügelter Hund durch die Stadt. Mein Bild war in sämtlichen Münchener Tageszeitungen, sogar ohne den üblichen schwarzen Balken.

Zum Glück hatte ich mit dem Foto – es war eine Werbung für meinen Friseursalon, auf dem ich aussah wie ein Fotomodell – nicht mehr die geringste Ähnlichkeit. Kummer und Stress hatten mich verhärmt. Es gelang mir sogar, Reporter abzuwimmeln, indem ich sagte, ich sei nur die Putzfrau und Frau Lueger nicht zu Hause.

Ein anderer Journalist fing mich im Friseursalon ab und wollte mich über Aline ausfragen. Ich erzählte ihm, dass sie studiert habe. Verächtlich sagte er zu mir: »Die? Nie im Leben. Eine Studentin fährt doch nicht nachts zu einem Freier.« Aber mehr als Alines Schicksal interessierte ihn, welche Politiker wir als Kunden im Begleitservice gehabt hatten. Er nannte einige Namen, doch ich musste ihn enttäuschen, wissentlich hätte ich keine Politiker unter meinen Kunden. Er bedrängte mich, ich solle doch endlich auspacken, schließlich werde man mit mir auch nicht zimperlich umgehen. Doch ich lieferte nichts für seine vermeintliche Enthüllungsstory, und er zog enttäuscht ab. Andy, ein anderer Journalist, der mich schon seit Jahren überreden wollte, mit ihm eine Geschichte zu machen, holte mich mal vom Friseursalon ab, um mich einzuladen. Wir fuhren mit seinem Sportwagen nach Schwabing, und als ich an der Leopoldstraße ausstieg und mich umdrehte, musste ich lachen: Dort entdeckte ich Jäger, aufgedonnert im 80er-Look – Jogginganzug, reichlich Goldschmuck –, der offensichtlich versuchte, mich zu beschatten.

Ich hakte mich bei Andy ein und sagte: »Komm, ich mach jetzt einen Begleitservice mit dir. Ich begleite dich über die Straße.« Wir gingen ins Café Roxy. Die Polizisten setzten sich an einen Tisch in Hörweite. Es war alles sehr plump.

Insgesamt war die Presse fast eineinhalb Jahre hinter mir her.

Dann kam es zum Prozess. Ich bat Franz, seiner Mutter nicht zu erzählen, dass ich wegen Zuhälterei angeklagt sei, aber sie wusste schon Bescheid – es stand ja schließlich in allen Zeitungen. Kurz vor der Verhandlung rief sie mich an, ich solle mir keine Sorgen machen, es werde alles gut gehen. Sie sei extra in die Bürgersaalkirche zu Pater Rupert Mayer gefahren und hätte dort für mich eine Kerze angezündet.

Mehr Sorgen machte ich mir allerdings um Patricia und wollte sie unbedingt von der Verhandlung fernhalten. Doch sie war eine Woche zuvor mit ihrer Schulklasse bei Gericht gewesen und hatte sich informiert. Bei der Urteilsverkündung, ich bekam gerade fünfzehn Monate auf Bewährung, erblickte ich sie im Zuschauerraum. Sie saß zwischen diskutierenden Rentnerinnen, die Mitleid mit mir hatten, und hinter ihr saß Jäger. Ich hatte Gigliola gebeten, mit ihr in der Gerichtskantine zu warten, bis alles vorüber sei, aber Patricia war ausgebüchst. Was macht die jetzt da, dachte ich. Dann sagte der Richter: »Es tut mir sehr leid, dass Sie diese Erfahrung machen mussten, es muss furchtbar für Sie gewesen sein.« Ich sagte ja und dachte an die Schlagzeilen, mein Rechtsanwalt hatte ordentlich angegeben mit mir. Das war natürlich nicht abgesprochen gewesen. Abschließend sagte der Richter noch: »Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Das nächste Mal kommen Sie nicht so gut davon.«

Ich versprach ihm, aus dem Geschäft auszusteigen, ich wollte nicht nur das Begleitservice, sondern auch die Arbeit als Domina hinter mir lassen. Einer meiner Sklaven, der bei Gericht anwesend war, lief danach zu mir: »Das hast du aber nicht ernst gemeint, mich machst du trotzdem weiter?« »Doch«, sagte ich, »keinen mehr! Auch dich nicht.«

Fünfzehn Monate auf Bewährung. Ich war mit einem Lockenkopf in den Gerichtssaal gegangen und kam mit hängenden Haaren wieder heraus. So etwas geht nicht spurlos an einem vorüber. Vorher war ich die große Chefin gewesen, alle wollten sie was von mir. Und dann schauten mich auch Mädchen, die unbedingt bei mir arbeiten wollten, herablassend an. Nur eine weinte, die Freundin von Aline. Es ist ein sehr instabiles Milieu.

Aufzuhören war hart. Ich hatte fast Entzugserscheinungen, Franz sagte nur: »Wage es nicht.« Dafür war ich ihm im Grunde dankbar. Auch wenn ich immer auf die anderen schielte und dachte, ich kann es besser. Aber das Telefon läutete nicht mehr. Kein Wunder, Patricia hatte allen gesagt, sie sollten sich nicht mehr melden, und praktisch meine Kunden hinausgeworfen.

Dann machte ich noch einmal Karriere, in meinem alten Beruf als Friseurin. Ich hatte mich wieder gut eingearbeitet und als Visagistin weitergebildet. Auch wenn ich diesen Beruf liebte, dachte ich häufig beim Frisieren daran, wie viel Geld mir gerade wieder durch die Lappen ging. Mein Sohn Klaus ertappte mich dabei und schimpfte: »Ich sehe schon an deinem Gesicht, dass du dir wieder ausrechnest, was du in der Zeit hättest verdienen können. Hör auf damit. Das ist eben Handwerk, was wir hier machen.«

Der Laden lief gut, nicht zuletzt wegen der vielen Schlagzeilen. Leute kamen eigens, um die Rotlichtfrau zu sehen. Wir gaben an wie ein Stall voll Affen, das muss man auch dazusagen, und fühlten uns ungemein wichtig. Wichtige Leute saßen bei uns am Tisch, auch aus der Politik, da dachten die Zuhälter, ich säße an der Macht, aber das stimmte nicht.

Es hätte für mich ganz anders ausgehen können, wenn herausgekommen wäre, dass ich zwanzig Jahre führend in der Szene war. Was war so toll, könnte man fragen. Die Macht und das Spiel, jeder buckelte. Ich spürte eine Macht, die ich nicht für möglich gehalten hätte.

Während der Verhandlung hatte mich der Richter gefragt, wie eine wie ich denn ins Milieu käme: »Sie sind nicht der Prototyp einer Puffmutter, es muss Ihnen schwergefallen sein.« War es mir schwergefallen? Das gängige Vorurteil besagt, dass die meisten Frauen in diesem Geschäft schwache Menschen sein müssen. Doch ich habe mich nie als Opfer empfunden. Ich dachte eher, wenn die anderen das können, kann ich es auch. So machte ich Karriere als Stardomina und Clubbesitzerin. Bis Mitte zwanzig allerdings hatte ich nicht die geringste Ahnung von diesen Abgründen.

Burgenland, Anfang der 1960er-Jahre.

Oben links Tante Mitzi, rechts Hertas Schwester Martha, unten Hertas Brüder Edi (l) und Karl (r), mittig: ein Cousin.

EIN SACK VOLLER FLÖHE

Von meinem Heimatdorf im Burgenland bis in die Szene Münchens war es ein weiter Weg. Für Frauen war er schon gar nicht vorgesehen. Einen Beruf zu erlernen, sogar das war die Ausnahme. Erst gehst du auf den Rübenacker, dann wirst du geheiratet, kriegst Kinder und machst, was der Mann will, so ungefähr stellte man sich das vor.

Und ich dachte immer: Auf den Rübenacker gehe ich nicht.

Geboren wurde ich am 7. Januar 1947 nahe der ungarischen Grenze. Die ersten Jahre verbrachte ich mit meinen Eltern im Haus meines verwitweten Großvaters; ich wuchs mit Onkeln und Tanten auf, die nur wenig älter als ich waren und sich mehr wie Geschwister mir gegenüber benahmen. Anfangs stand ich als Nesthäkchen im Mittelpunkt, doch ein Jahr nach mir kam meine Schwester Liane zur Welt. Sie musste gleich im Gesicht operiert werden, dabei durchtrennte man aus Versehen einen Nerv, und eine halbseitige Gesichtslähmung blieb zurück.

Meine Mutter war verzweifelt und schenkte Liane, so wie die ganze Familie, besonders viel Aufmerksamkeit. Ich fühlte mich vernachlässigt und es entstand eine Rivalität zwischen uns, wir stritten uns häufig. Wollte uns jedoch ein Außenstehender ans Leder, hielten wir fest zusammen.

Mein Großvater verbrachte viel Zeit mit mir. Er trug den Spitznamen Fuzzy, da er mit seinem Vollbart an die gleichnamige Westernfigur aus der TV-Serie erinnerte. Rennen konnte er wie ein Wiesel, trotz seines Alters, und wenn ich auf einem Baum Obst entdeckte, kletterte er blitzschnell hoch und holte es herunter. Meistens saß ich neben ihm auf dem Kuhwagen, mit dem wir durchs Dorf fuhren. Fuzzy war stolz auf mich, weil ich schlagfertig und selbstbewusst war. Einmal vertraute er mir sogar eine seiner Kühe an. Ich war noch sehr klein und sollte sie allein von der Weide nach Hause bringen. Mit den Worten: »Die Kuh kennt den Weg«, schickte er mich los. Ich weiß noch, wie unbehaglich mir dabei war, aber wir kamen beide gut nach Hause.

Schon bevor ich zur Schule ging, mussten Liane und ich die Kühe hüten. Da ich mich langweilte, vertrieb ich mir die Zeit mit Melken, das konnte ich schon. Ich zielte mit den Zitzen auf Lianes Kopf und ließ die Milch herausschießen. Am Abend waren die Euter leer und Lianes Haare mit Milch gestärkt. Danach schickte mich Fuzzy nicht mehr auf die Weide.

Stattdessen nahm mich Papa öfter in sein Ziegelwerk mit, das mitten im Wald stand und in dem er auch seine Brüder beschäftigte. Erst wurden die Ziegel noch händisch mit Holzformen hergestellt. Ich machte mit und bastelte Kinderziegel mit Streichholzschachteln. Später wurden große Maschinen angeschafft, die Ziegel schnitten. Bei der Reinigung einer solchen Maschine verlor mein Onkel seinen rechten Arm. Damals sah ich meinen Großvater das erste Mal weinen. Dann begann mein Vater, uns ein Haus zu bauen, es sollte das größte im Dorf werden und viele meinten anfangs, er würde sich übernehmen.

Mein Tag bestand aus Streifzügen, dabei durchstöberte ich jeden Winkel im Haus meines Großvaters nach spannenden Dingen. Meine Spielkameraden waren die Nachbarszwillinge Ernst und Dolf. Ständig versuchten wir, uns gegenseitig zu übertrumpfen. Eines Tages kamen sie zu mir, ich war etwa vier oder fünf Jahre alt, und erzählten mir voller Stolz, sie hätten eine rote Fahne und die hänge bei ihnen aus dem Fenster. Da erinnerte ich mich, dass ich auch eine rote Fahne auf dem Speicher entdeckt hatte, sie lag vergessen in einer Truhe. Sofort kramte ich sie hervor und hängte sie an einem Stock aus dem Fenster. Es gab jedoch einen wesentlichen Unterschied zu der Fahne von Ernst und Dolf: Ihre war nur rot-weiß-rot gestreift, auf meiner hingegen prangte ein großes Hakenkreuz.

Meine Eltern waren entsetzt, als sie nach Hause kamen, ich bekam fürchterlichen Ärger, ohne dass ich wusste warum. Meine Mutter sagte nur, dass ich etwas sehr Schlimmes getan hätte, weiter nichts. Da nahm ich mir vor, nie wieder eine Fahne anzurühren. Hakenkreuzfahnen gehörten während des Krieges zum Bestandteil jedes Haushalts. Als ich sie jedoch stolz aus dem Fenster hängte, war das Burgenland sowjetische Besatzungszone, und der Besitz einer solchen Fahne konnte einen in Teufels Küche bringen. Mein Vater stand politisch eher links, war Mitglied der SPÖ und ein angesehener Mann. Schon mit Mitte dreißig war er Vizebürgermeister geworden. Er kümmerte sich unter anderem darum, dass alte, alleinstehende Leute im Dorf versorgt wurden, und setzte sich besonders gegen den Einfluss der noch vorhandenen Altnazis ein.

Meine Mutter bekam nach Liane noch sechs weitere Kinder. Sie konnte keinen Schritt tun, ohne von einer Kinderschar verfolgt zu werden. Als Älteste musste ich die Kleineren mitversorgen, und das tat ich eigentlich gerne, ich wollte auch alles richtig machen. Gleichzeitig hätte ich aber lieber mehr gespielt und für unseren schäbigen Kinderwagen, der für jedes Baby neu gestrichen wurde, schämte ich mich. So beschränkte ich meine Ausfahrten auf abgelegene Wege, wo ich sicher sein konnte, von meinen Freunden nicht gesehen zu werden. War mir langweilig, ließ ich mir etwas einfallen.