Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

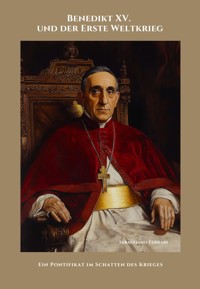

Als Europa in den Abgrund des Ersten Weltkriegs stürzte, wurde Benedikt XV. zum Papst einer zerrissenen Welt. Inmitten von Blutvergießen und Zerstörung erhob sich seine Stimme des Friedens, die unermüdlich nach Versöhnung rief – doch oft vergeblich. Dieses Buch beleuchtet das Leben und Wirken eines der am meisten unterschätzten Päpste der modernen Geschichte, dessen Pontifikat von einem tiefen moralischen Auftrag geprägt war: den verheerenden Konflikt zu beenden und die Menschheit zu vereinen. Sebastiano Ferrari zeichnet ein eindrucksvolles Porträt Benedikts XV., zeigt seine diplomatischen Bemühungen und die Reaktionen der Weltmächte auf seine Friedensaufrufe. Gleichzeitig wird der innere Kampf der Kirche, zerrissen zwischen der Notwendigkeit der Neutralität und dem Drang nach humanitärer Hilfe, eindrucksvoll beschrieben. Ein Werk, das uns lehrt, die Kraft des Dialogs und der Menschlichkeit inmitten einer Ära unvorstellbaren Leids zu schätzen. Tauchen Sie ein in die Geschichte eines Papstes, der keine Waffen hatte, aber dennoch für die Zukunft des Friedens kämpfte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 183

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Benedikt XV. und der Erste Weltkrieg

Ein Pontifikat im Schatten des Krieges

Sebastiano Ferrari

Einleitung: Der Papst des Friedens in einer Zeit des Krieges

Historischer Kontext: Europa vor dem Ersten Weltkrieg

Um die Rolle Benedikts XV. während seines Pontifikats und insbesondere seine Bemühungen um den Frieden im Kontext des Ersten Weltkriegs zu verstehen, ist es unerlässlich, einen Blick auf die geopolitische und gesellschaftliche Lage Europas kurz vor dem Ausbruch des Krieges zu werfen. Im beginnenden 20. Jahrhundert war Europa ein Kontinent dynamischen Wandels, geprägt von technologischen Fortschritten, gesellschaftlichen Umwälzungen und einem delikaten politischen Gleichgewicht, das durch das Netz von Allianzen und Rivalitäten zwischen den Großmächten geformt wurde.

Die sogenannte Belle Époque, die Zeit um die Jahrhundertwende, war von einem Gefühl des Optimismus und des Wohlstands geprägt. Wissenschaftliche und technische Durchbrüche wie die Elektrifizierung, der Automobilbau und die Luftfahrt eröffneten neue Möglichkeiten und trugen zu einer Aufbruchsstimmung bei. Gleichzeitig war diese Ära jedoch auch erfüllt von Spannungen und wachsendem Misstrauen zwischen den Nationen. „Die Pulverkammer Europa“, wie der Kontinent oft genannt wurde, stand immerzu am Rande eines Konflikts. Der Imperialismus, nationalistische Bestrebungen und koloniale Ambitionen führten zu einem regelrechten Wettrüsten unter den Großmächten.

Ein besonders kritischer Faktor war das komplexe Bündnissystem Europas. Die Bildung von Militärallianzen wie der Tripelentente zwischen Frankreich, Großbritannien und Russland und dem Dreibund, bestehend aus Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien, sollte zwar der Abschreckung dienen, ermöglichte aber zugleich das schnelle Ausweiten eines regionalen Konflikts zu einem gesamteuropäischen Krieg. Der Historiker John Keegan beschrieb dies später als eine „Automatik des Krieges“, die durch das Geflecht von Verpflichtungen und Zusagen ausgelöst wurde.

Insbesondere auf dem Balkan gärte es gefährlich. Das Osmanische Reich, der „kranke Mann Europas“, wie es oft genannt wurde, hatte stetig an Einfluss und Macht verloren, was ein Machtvakuum hinterließ. Die Balkankriege von 1912/13 trugen nur zu dieser Instabilität bei und verfestigten nationale Rivalitäten, die schließlich in den tragischen Ereignissen von Sarajevo kulminierten. Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 diente als Funke, der das Pulverfass zur Explosion brachte.

Zusätzlich war die innere Verfassung der europäischen Staaten durch teils immense soziale Disparitäten gekennzeichnet. Die Folge war das Erstarken von Arbeiterbewegungen und sozialistischen Ideen, die das bestehende Machtgefüge bedrohten. In vielerlei Hinsicht waren die alten Eliten Europas an einem kritischen Punkt angelangt, an dem Reformen unausweichlich schienen. Der Rüstungswettlauf, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Qualität erreichte, war in vielen Fällen eine Ablenkung von internen Spannungen und Problemen.

Religiös gesehen war Europa weiterhin stark katholisch geprägt, jedoch sah sich die katholische Kirche unter zunehmendem Druck durch den aufkommenden Säkularismus und die liberale Theologie. Die Institution der Kirche musste sich dieser Herausforderung stellen, indem sie versuchte, ihre Position als moralische und soziale Autorität aufrechtzuerhalten. In dieser komplexen und unruhigen Epoche war die Wahl eines Papstes, der den Friedensgedanken über alle politischen und nationalen Interessen hinweg betonte, von entscheidender Bedeutung.

Das Pontifikat Benedikts XV. fiel in eine Zeit, in der die christlichen Werte der Nächstenliebe und Versöhnung eine besonders wichtige moralische und ethische Orientierungshilfe darstellten. Gleichzeitig kämpften die europäischen Nationen mit einer Identitätskrise, aus der letztlich die Kräfte entweichender Nationalismen und der Drang zu kriegerischen Auseinandersetzungen verstärkt hervorgingen. Gerade vor diesem Hintergrund müssen Benedikts unermüdliche Friedensbemühungen gewürdigt werden, die sich sowohl auf diplomatischer als auch auf moralischer Ebene abspielten.

Zu verstehen, dass Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einem Spannungsbogen unterschiedlicher Interessen, Nationalismen und militärischer Bestrebungen stand, gibt einen Einblick in die komplexen Herausforderungen und Chancen, denen sich Benedikt XV. gegenübersah. Es ist dies das Spannungsfeld, in dem seine Politik und seine Friedensmissionen ihre starke Bedeutung und unvergesslichen Nachhall fanden. Seine Bemühungen, die Brutalität des Krieges zu lindern und einen dauerhaften Frieden zu schaffen, spiegeln den tiefen Glauben und die moralische Entschlossenheit wider, die in der turbulenten Zeit, in der er lebte, so dringend benötigt wurden.

Benedikt XV.: Ein kurzer biografischer Überblick

Giacomo della Chiesa, besser bekannt als Papst Benedikt XV., wurde am 21. November 1854 in Pegli, einem Vorort von Genua, Italien, in eine aristokratische Familie hineingeboren. Sein Vater, Marchese Giuseppe della Chiesa, war ein hoher Beamter im Königreich Sardinien, während seine Mutter, Marchesa Giovanna Migliorati, aus einer alteingesessenen italienischen Familie stammte. In dieser Umgebung wurde Giacomo in den Werten von Disziplin, Bildung und Glauben erzogen – Elemente, die sein gesamtes Leben prägen sollten.

Der junge Giacomo entwickelte früh ein Interesse an theologischen und kirchlichen Fragen. Nach seiner Schulzeit entschied er sich, Theologie zu studieren, ein Beschluss, der der Vision seines Vaters widersprach, der eine diplomatische Karriere für seinen Sohn angestrebt hatte. Trotz familiärer Einwände begann Giacomo ein Studium am Almo Collegio Capranica und der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, wo er umfassende Kenntnisse der Kirchenlehre, des Kanonischen Rechts und der Diplomatie erwarb. Seine geistigen Fähigkeiten und sein diplomatisches Geschick blieben in der Hierarchie der Kirche nicht lange unbemerkt.

Im Jahr 1878 wurde Giacomo della Chiesa zum Priester geweiht und trat kurz darauf in den kirchlichen Dienst der diplomatischen Abteilung ein, was ihm Zugang zu bedeutenden Rollen innerhalb der Vatikanischen Bürokratie verschaffte. Eine Schlüsselposition trat er 1901 an, als er Erzbischof des noch nicht benannten Bischofssitzes Bologna wurde. Papst Pius X., der von seiner gelehrten Ruhe und Besonnenheit beeindruckt war, ernannte ihn 1907 zum Kardinal und stellte damit die Weichen für eine größere Aufgabe in der Kirche.

Als Pius X. 1914 verstarb, befand sich die katholische Kirche während der Wirren des beginnenden Ersten Weltkriegs in einer besonders herausfordernden Phase. Der Konklave, das Giacomo della Chiesa zum Papst wählte, erkannte seine diplomatischen Fähigkeiten und seine Neigung zum Ausgleich, die als entscheidend angesehen wurden, um die Glaubensgemeinschaft durch die turbulenten Zeiten zu navigieren. Am 3. September 1914 wurde er als Benedikt XV. zum 258. Papst der Römisch-katholischen Kirche gewählt. Sein Pontifikat sollte nicht zuletzt von seinem unermüdlichen Streben nach Frieden und Brückenbau gekennzeichnet werden.

Eine der häufig zitierten Beschreibungen Benedikts XV. lautet, er sei "der Papst ohne Waffen in einer Welt im Krieg" – ein Ausdruck, der sowohl seine Rolle als moralische Autorität als auch die Hilflosigkeit der Kirche vor den geopolitischen Realitäten seiner Zeit wiedergibt. Seine Aufrufe zu einem Waffenstillstand wurden sowohl von den Zentralmächten als auch von der Entente gleichermaßen ignoriert, was ein Gefühl der Frustration, aber auch Entschlossenheit in seiner Politik nährte.

Benedikt XV.s diplomatische Initiativen und sein unablässiger Drang, Frieden durch Dialog und Verhandlungen zu erreichen, wurden von Zeitgenossen oft missverstanden oder ignoriert. Dennoch bot sein breites Netzwerk von kirchlichen und diplomatischen Kontakten eine Plattform, die in den folgenden Kapiteln dieses Buches eingehend untersucht wird. Der Einfluss, den Benedikts Diplomatie und humanitäre Bemühungen auf den Lauf und die Folgen des Krieges hatten, wird nicht zuletzt durch seine Enzyklika "Ad Beatissimi Apostolorum" deutlich – ein leidenschaftlicher Aufruf zur Beendigung der Feindseligkeiten.

Zusammenfassend lässt sich Benedikt XV.s biografischer Werdegang als ein stetiger Aufstieg eines Kirchenmannes skizzieren, dessen Leben von dem Bestreben geprägt war, durch die Verbreitung ideeller Werte eine von Kriegen zerrissene Welt zu versöhnen und zu befrieden. Diese so umfassende wie auch herausfordernde Biografie spiegelt sich in seinem Pontifikat wider, das in die Annalen als ein Beispiel für moralische Stärke und unermüdliche Friedensarbeit einging.

Die Wahl zum Papst: Eine Kirche in Krisenzeiten

Die Wahl eines neuen Papstes hat in der katholischen Kirche stets eine tiefgreifende Bedeutung und kommt oft zu einem Zeitpunkt, der sowohl Herausforderungen als auch Chancen birgt. Die Wahl von Benedikt XV., bürgerlich als Giacomo della Chiesa bekannt, fand jedoch inmitten einer der turbulentesten Perioden der modernen Geschichte statt, nämlich im Jahr 1914, als Europa am Abgrund des Ersten Weltkrieges stand. Diese Wahl fiel auf einen Mann, der durch seine Gelehrsamkeit und diplomatischen Fähigkeiten herausstach und die Kirche durch eine Phase beispielloser Krisen steuern sollte.

Bei der Konklave am 3. September 1914 versammelten sich 57 Kardinäle im Petersdom. Die Kirchenführung stand unter einem enormen Druck, einen Papst zu wählen, der nicht nur die typische pastorale Verantwortung hatte, sondern auch als Friedensstifter dienen konnte. Benedikt XV. hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt als ein einfühlsamer Verwaltungsfachmann erwiesen, der sowohl theologische als auch politische Kompetenz in sich vereinte. Vorerst bekannt durch seine Arbeit als Nuntius in Spanien und seine geschickte Handhabung kirchlicher Angelegenheiten, galt er vielen als geeigneter Vermittler zwischen den zerstrittenen Nationen Europas.

Die Wahl zum Papst fand in einem Moment extremer Spannungen statt. Bereits am 28. Juli 1914 hatte der Erste Weltkrieg begonnen, ein Konflikt, der die Welt in eine beispiellose Katastrophe zu stürzen drohte. In der katholischen Kirche herrschten jedoch nicht nur Spannungen aufgrund des Krieges, sondern es gab auch interne Herausforderungen zu bewältigen, darunter die Modernisierung der Kirche und die wachsende Säkularisierung westlicher Gesellschaften. Papst Pius X., Benedikt XV.s Vorgänger, hinterließ einerseits eine Kirche, die in sich gespalten war durch seine Antimodernismuspolitik, und andererseits eine Institution auf der Suche nach Antworten auf eine radikal veränderte Weltlage.

Della Chiesa trat unter diesen Umständen sein Amt an, geprägt von einer bescheidenen Wesensart und hohem Verantwortungsbewusstsein. Kardinal Rafael Merry del Val, ein einflussreiches Mitglied der Kurie, beschrieb seine Wahl als "eine Hoffnung auf Frieden und Verständnis". Auch andere Zeitzeugen berichteten von seiner diplomatischen Sensibilität, die zuvor in Verhandlungen und seiner Arbeit im Staatssekretariat zum Ausdruck gekommen war.

Della Chiesas verfolgte Zielsetzung als Papst Benedikt XV. war klar: die Kirche als neutrale Instanz in den weltpolitischen Konflikten zu positionieren und Europa zum Frieden zu bewegen. Seine erste Enzyklika vom 1. November 1914, "Ad Beatissimi Apostolorum", rief alle Völker zur Einheit und zum Frieden auf, eine Botschaft, die in der verwundeten Welt von damals dringend benötigt wurde. Der Charakter dieser Botschaft war durchdrungen von einer visionären Friedensethik und einer moralischen Klarheit, die seiner Einschätzung nach der modernen Menschheit abhandengekommen war.

Trotz der schwierigen politischen Landschaft ging die Bedeutung seiner Wahl über den unmittelbaren Kontext hinaus. Benedikt XV. wollte eine Kirche, die sich aktiv in die humanitäre Arbeit einbringt, was sich in seiner späteren Unterstützung für Kriegsgefangene und Vertriebene widerspiegelte. Seine Wahl führte auch zu einer neuen Phase der Diplomatie, in der die Kirche zunehmend auf internationaler Ebene durch ihre moralische Autorität einzugreifen versuchte.

In der rückblickenden Betrachtung zeigt die Wahl Benedikts XV. zur Papstwürde, wie äußerst bedeutend kluge und wohldurchdachte Führung auf globaler Ebene in Zeiten äußerster Not sein kann. Es war ein entscheidender Moment sowohl für die Kirche als auch für die kriegszerrissene Welt, der den Weg für spätere Friedensinitiativen und humanitäre Interventionen ebnete. Benedikt XV., häufig als "der vergessene Papst" bezeichnet, hinterließ dennoch einen bleibenden Einfluss als eine Stimme der Mäßigung und Menschlichkeit.

Friedensbemühungen im Mittelpunkt: Ein unermüdlicher Diplomat

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs konfrontiert, stand Benedikt XV. vor der schwierigen Aufgabe, innerhalb eines zutiefst gespaltenen Europas als Stimme der Vernunft und des Friedens zu agieren. Diese komplexe Mission erforderte Geschicklichkeit im Bereich der Diplomatie und eine gleichzeitige Berücksichtigung der emotional aufgeladenen Atmosphäre der kriegführenden Nationen. Benedikt XV., ein Papst, der als Vermittler zwischen den Konfliktparteien agieren wollte, sah sich schnell den Herausforderungen ausgesetzt, die mit der Neutralitätswahrung und dem friedlichen Dialog einhergingen.

Bereits zu Beginn seines Pontifikats unternahm Benedikt XV. diverse Versuche, den Krieg in seiner Eskalation zu stoppen und Alternativen zum blutigen Stellungskrieg aufzuzeigen. Sein bedeutendstes Instrument hierbei war die Diplomatie, mit der er sich sowohl an die politischen Führungen der Großmächte als auch an die breite Öffentlichkeit wandte. In seinen Ansprachen und Schreiben formulierte Benedikt XV. wiederholt Appelle für eine sofortige Beendigung der Feindseligkeiten, die seine Überzeugung hervorhoben, dass ein tragfähiger Frieden nur durch Dialog und Kompromiss erreicht werden könne. "Der Krieg ist ein unnötiges Übel", betonte er eindrücklich in einer seiner Reden, deren Nachhall sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige berührte.

Ein bedeutender Meilenstein in Benedikts Amtszeit war sein umfangreiches Friedensprogramm, das er in einem Schreiben an die kriegführenden Mächte im August 1917 vorlegte. Benedikt XV. schlug darin unter anderem einen Verzicht auf Gebietsgewinne, die freie Schifffahrt und eine abrüstungsorientierte Zukunft vor, wodurch er eine umfassende Friedensvision entwarf. Dieses Dokument, das sowohl als moralisches als auch als politisches Manifest aufgefasst werden konnte, faszinierte aufgrund seiner Weitsicht und seiner Anwendbarkeit auf die internationalen Beziehungen der Nachkriegszeit.

Benedikts unermüdliche Bemühungen spiegelten sich auch in der persönlichen Treffen und Briefwechsel mit führenden Staatsmännern wider. Auch wenn einige seiner Vorschläge auf ablehnende Reaktionen stießen, wie der fehlenden Unterstützung durch die kriegstreibenden Mächte, die in ihm eine Störung ihrer Kriegsanstrengungen sahen, verdankte sein Engagement ihm den Respekt neutraler Länder und einer Vielzahl humanitärer Organisationen.

Besonders engagiert zeigte sich Benedikt XV. in Kontakt zu den bedrängten Regionen der Weltkirche, indem er religiöse und humanitäre Hilfsinitiativen unterstützte und leitete. Durch seine diplomatischen Anstrengungen ermutigte der Papst auch neutrale Staaten, wie die Schweiz und Schweden, wertvolle Dienste bei der Vermittelung von Friedensinitiativen anzubieten.

Insgesamt betrachtet, war Benedikt XV. ein unermüdlicher Diplomat, der den Friedenswillen der Katholischen Kirche verkörperte und als zentraler Akteur auf der Weltbühne agierte. Durch seine liebevollen, aber nachdrücklichen Anstrengungen, Frieden zu schaffen, kämpfte er beständig gegen das Kriegstreiben und für die menschliche Würde. Seine Arbeit wurde trotz mäßigem Erfolg bei der Konfliktbeilegung zu einer Ikone eines Pontifikats, das in den Geschichtsbüchern inmitten eines Zeitalters des Krieges als eine Zeit des unerschütterlichen Friedensstrebens verankert ist. Damit legte Benedikt XV. den Grundstein für ein moralisches Erbe, das seine nachfolgenden Pontifikate tiefgreifend beeinflussen sollte.

Der Erste Weltkrieg: Herausforderungen und kirchliche Positionen

Der Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Zeit bedeutender Umwälzungen und extremer Spannungen in Europa. Der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 wütete, war nicht nur einer der zerstörerischsten Konflikte, die die Menschheit je erlebt hatte, sondern stellte auch immense Herausforderungen an kirchliche Institutionen weltweit. Papst Benedikt XV., der am 3. September 1914 gewählt wurde, sah sich einer zerrissenen Welt gegenüber, in der sein Ruf nach Frieden zuerst ungehört verhallte.

Die Herausforderungen, denen die Kirche während des Ersten Weltkriegs ausgesetzt war, waren vielschichtig. Einerseits musste sie innerhalb der kriegsführenden Nationen ihre Glaubwürdigkeit und ihren Einfluss bewahren, andererseits war es ihr Anliegen, ihrem christlichen Auftrag gemäß den Frieden zu suchen und ihr moralisches Gewicht in einen umfassenden Friedensprozess einzubringen. Benedikt XV. trat sein Pontifikat wenige Wochen nach Ausbruch des Krieges an, und schnell wurde klar, dass der Krieg unvorstellbare Dimensionen erreichen würde. Für die Kirche bedeutete dies keinen geringeren Kraftakt, als sich in einem komplexen geopolitischen Umfeld zu behaupten, das von Nationalismus, Militarismus und ökonomischer Konkurrenz geprägt war.

Die kirchliche Position während dieser konfliktbeladenen Zeit basiert auf mehreren Grundsätzen, die fest in der katholischen Tradition verankert sind. Der erste dieser Grundsätze ist das Streben nach Frieden. Dafür plädierte Benedikt XV. kontinuierlich in seinem Pontifikat. In einem Rundschreiben vom 1. August 1917 brachte er seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck und forderte ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten: "Lasst das Morden aufhören!" (Archives of the Vatican, Papal Appeal of August 1917) Der zweite Grundsatz ist die Neutralität, welche die Kirche in außenpolitischen Angelegenheiten generell wahrt, um als moralische Instanz in der Welt zu fungieren. Dies bedeutete zur Zeit des Ersten Weltkriegs nicht, neutral gleichgültig zu bleiben, sondern für Gerechtigkeit und den Schutz von Unschuldigen zu kämpfen.

Benedikt XV. leistete immense diplomatische Anstrengungen, um die Mächte an einen Verhandlungstisch zu bringen. Seine Friedensinitiativen, die auf menschliche Vernunft und christliche Ethik setzten, trafen jedoch auf eine von nationalen Interessen zerfressene politische Landschaft. Dennoch bemühten die Vatikanische Diplomatie und Benedikt XV. sich fortwährend um Gespräche mit den kriegsführenden Ländern. Ein besonderes Anliegen war ihm die humanitäre Hilfe für die Kriegsopfer. In der Enzyklika Ad Beatissimi Apostolorum verurteilte er den Krieg aufs Schärfste und forderte eine Rückkehr zu den Grundwerten der Menschlichkeit und Nächstenliebe.

In dieser Zeit der Prüfung stand der Kirche nicht nur die äußere Herausforderung eines tobenden Krieges entgegen, sondern auch innere Zwiespälte. Die Loyalitäten innerhalb der Glaubensgemeinschaft waren hin- und hergerissen zwischen Heimatland und kirchlicher Lehre, was Benedikt XV. zwang, eine ausgewogene Form der Kriegsrhetorik zu entwickeln, die einerseits die Grundsätze der kirchlichen Lehren verkörperte und dabei andererseits den Belangen der Gläubigen in den verschiedenen Nationen gerecht wurde.

Benedikt XV., der Frieden über alles setzte, sah sich in einer unvereinbaren Rolle zwischen verbitterten Feinden. Seine Forderungen nach friedlichen Lösungen und Verhandlungsbereitschaft waren oft politisch unbequem, weshalb sie nicht nur auf Anerkennung stießen. Dennoch hinterließ er eine dauerhafte Botschaft von Humanität und Frieden, die ihm schlussendlich den Titel des "Friedenspapsstes" einbrachte. In der Nachbetrachtung der umfangreichen Berichte und Dokumente, die aus seiner diplomatischen Korrespondenz überliefert sind, zeigt sich nicht nur der diplomatische, sondern auch der moralische Führungsanspruch, den er durch seinen unermüdlichen Einsatz zu verwirklichen versuchte.

Abschließend lässt sich sagen, dass die kirchliche Stellungnahme und Positionierung während des Ersten Weltkriegs unter Benedikt XV. der Zeit weit voraus war. Es war eine moralische Position, die sich gegen die historisch gewachsenen Feindschaften stellte und Versöhnung suchte. Trotz aller Widrigkeiten im Angesicht eines aufgewühlten Europas diente Benedikt XV. als leuchtendes Beispiel für die unverzichtbare Rolle des Friedens als Kern der christlichen Botschaft.

Enzyklika "Ad Beatissimi Apostolorum": Eine Botschaft gegen den Krieg

Im November 1914, nur wenige Monate nach seiner Wahl zum Papst, veröffentlichte Benedikt XV. seine erste Enzyklika mit dem Titel "Ad Beatissimi Apostolorum". Diese richtete sich an die Bischöfe der katholischen Kirche und enthielt eine eindringliche Botschaft gegen den Krieg. Diese Schrift ist von historischer Bedeutung, da sie in einer Zeit extremer Spannungen und weitreichender militärischer Konflikte einen eindrucksvollen Aufruf zum Frieden darstellte. Die Enzyklika ist ein bemerkenswertes Dokument, das sowohl die pastoralen als auch die diplomatischen Anstrengungen Benedikts XV. widerspiegelt, und verdeutlicht seine Perspektive und Haltung inmitten des Ersten Weltkrieges.

Bereits im Vorwort der Enzyklika wird der ernste Ton, den der Papst wählt, deutlich. Benedikt XV. hebt die Freude über seine Berufung ins höchste Amt in der Kirchengemeinde hervor, aber gleichzeitig auch die tiefe Trauer und Enttäuschung angesichts der blutigen Auseinandersetzungen, die Europa heimsuchten. Er deutet an, dass die Menschheit, eingelullt in einen trügerischen Frieden, unvorbereitet in die Katastrophe eines globalen Krieges gestürzt sei. Diese Wahrnehmung zeigt die klaren Linien seiner Argumentation: Frieden und Versöhnung als zentrale Konzepte des christlichen Glaubens.

Im Hauptteil der Enzyklika widmet sich Benedikt XV. einer scharfen Kritik an den menschlichen Fehltritten, die zu einem solchen Konflikt führten. Er klagt über den moralischen Verfall und das Schwinden christlicher Werte, die zuvor als Schutzschilder gegen die Verrohung der menschlichen Gesellschaft gewirkt hatten. Besonders die Habsucht und der Stolz, die Staaten gegeneinander aufwiegelten, werden von ihm verurteilt. Benedikt XV. ruft die Gläubigen dazu auf, im Glauben zu verharren und sich gegen solche Laster zu wappnen, um Frieden und Nächstenliebe wieder in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen.

Ein weiteres zentrales Thema der Enzyklika ist die Betonung der universellen Brüderlichkeit. Diese Idee steht im krassen Gegensatz zu den nationalistischen Tendenzen der Zeit, die maßgeblich zur Eskalation des Krieges beigetragen hatten. Benedikt XV. betont, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind und damit gleichwertige Brüder, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit. Diese Perspektive zielte darauf ab, die vorherrschenden politischen Narrative herauszufordern und den Dialog über nationale Grenzen hinweg zu fördern.

In einem besonders eindringlichen Abschnitt warnt der Papst vor den verheerenden Folgen des Krieges auf die Moral und das religiöse Leben der Völker. Er erkennt, dass die fortdauernden Kämpfe nicht nur Zerstörung und Tod bringen, sondern auch der Glaubensgemeinschaft schwere Wunden zufügen. Hier mahnt Benedikt XV. die Verantwortlichen zur Mäßigung und zum Einhalt der Gewalt, betont jedoch auch die Rolle der Kirche als Trostspenderin und Hoffnungsträgerin in dunklen Zeiten.

Praktisch war "Ad Beatissimi Apostolorum" nicht nur ein moralischer Appell, sondern auch ein indirekter diplomatischer Vorstoß des Papstes. Benedikt XV. versuchte, inmitten des Krieges eine neutrale Position zu halten, um an Friedensverhandlungen teilzunehmen oder diese zumindest zu initiieren. Er wünschte eine Rückkehr zu den Verhandlungstischen und eine konstruktive Lösung der Konflikte durch Dialog statt Gewalt.

Obwohl die unmittelbare Reaktion der Mächte auf die Enzyklika begrenzt blieb, sollte sie langfristig doch als wegweisend für künftige päpstliche Bemühungen um den Frieden gelten. Benedikts Vision eines friedlichen Zusammenlebens unterschiedlicher Nationen sollte später in der internationalen Kompromissfindung tiefere Wurzeln schlagen.

Die Enzyklika "Ad Beatissimi Apostolorum" ist somit nicht nur ein bemerkenswerter Ausdruck der Friedenspolitik Benedikts XV., sondern auch ein bedeutendes Dokument, das die Komplexität der ethischen, moralischen und politischen Herausforderungen der damaligen Zeit aufzeigt. Sie bleibt ein leuchtendes Beispiel dafür, wie geistliche Führung moralische Autorität zur Förderung des Friedens nutzen kann.

Die Bedeutung des Papsttums in der internationalen Politik

Die Rolle des Papsttums in der internationalen Politik während des frühen 20. Jahrhunderts ist eindrucksvoll und von großer Bedeutung und darf nicht unterschätzt werden. Das Papsttum, als die sichtbarste und institutionell gefestigste Ausprägung der katholischen Kirche, hatte eine lange Tradition als moralische und oft auch politische Autorität, die über nationale und kulturelle Grenzen hinweg Einfluss ausübt. Benedikt XV., der von 1914 bis 1922 amtierende Papst, verkörperte diese Rolle auf besondere Weise zu einer Zeit, als Europa und weite Teile der Welt in den Wirren des Ersten Weltkriegs versanken.

Historisch gesehen hat das Papsttum seine internationale Bedeutung aus mehreren Quellen bezogen. Einerseits aus der Jahrhunderte alten Rolle Roms als Zentrum der katholischen Welt, andererseits aus dem diplomatischen Netz, das die Kirche über die Jahre durch unermüdliche Gesandtschaften und Verhandlungen aufgebaut hatte. Papst Benedikts diplomatische Anstrengungen fielen in eine Zeit, in der die Kirchendiplomatie nicht nur als religiöser, sondern als essentieller politischer Akteur betrachtet wurde.

Der Einfluss des Vatikans beschränkte sich jedoch nicht allein auf die katholische Welt. Die Audienzen von Benedikt XV. und die Aktivitäten des Heiligen Stuhls wurden von Akteuren weit über konfessionelle Grenzen hinweg beobachtet. Der Papst stellte eine moralische Autorität dar, dessen Appelle zur Friedensstiftung von vielen, auch nichtkatholischen, Weltführern ernst genommen wurden. In einer bemerkenswerten diplomatischen Offensive übermittelte Benedikt XV. mehrfach Friedensnoten an die kriegsführenden Nationen und rief unermüdlich zu Verhandlungen und einem gerechten Frieden auf.

Eines der herausragenden Beispiele für Benedikts politisch-diplomatisches Geschick war seine Fähigkeit, trotz des weitverbreiteten Vorurteils eines religiösen Akteurs, glaubwürdige politische Positionen zu vertreten. Er schrieb im Jahre 1917 eine Friedensinitiative, die als "Friedensappel von 1917" bekannt wurde, abgestimmt auf die Prinzipien von Versöhnung und Verhandlungen, die sich bemerkenswert früh als Vorläufer der späteren Forderungen nach einem Völkerbund und kollektivem Sicherheitsdenken einordneten. In einem seiner Briefe, in einem leidenschaftlichen Appell an die Menschlichkeit und die Vernunft, schrieb Benedikt: „Der Frieden kann nur kommen, wenn alle Völker anerkennen, dass sie Brüder sind.“ (Benedikt XV., 1917).

Gleichzeitig befanden sich die weltlichen Führer in Paradoxien gefangen, einerseits dem unvermeidlichen Umstand des Krieges verpflichtet und andererseits in der globalen Meinungsöffentlichkeit befangen, die Benedikts moralische Forderungen nicht ignorieren konnte. Diese einzigartige Positionierung machte den Papst zu einer Figur von globalem Interesse, die über die Wogen des Krieges hinausschauen konnte, um eine Perspektive des Friedens und der Versöhnung anzubieten. Die Bedeutung des Papsttums in dieser internationalen Politikära ließ sich auch an den bedeutungsvollen Verhandlungen und Zugeständnissen beobachten, die nicht selten in Zusammenkünften mit Diplomaten und Führern aus unterschiedlichen Lagern zum Ausdruck kamen.

Es ist zu betonen, dass Benedikts Vision eines gerechten und andauernden Friedens nicht aus einer naiven Vorstellung von Harmonie entsprang, sondern aus einem tiefen Verständnis der politischen Komplexität und der menschlichen Natur. In einer Rede 1918 betonte er die Notwendigkeit, „den Frieden nicht als blosse Beendigung des Krieges zu betrachten, sondern als Beginn einer neuen Ära der internationalen Zusammenarbeit“ (Benedikt XV., 1918).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Benedikts versierter Umgang mit internationaler Politik und Diplomatie, eingebettet in seine tiefe spirituelle und ethische Überzeugung, dazu beitrug, das Papsttum als einen bedeutenden Akteur in einem neuen Zeitalter der globalen Politik zu positionieren. Trotz der schwierigen Umstände und der unüberwindbaren Herausforderungen bedeutete seine unermüdliche Arbeit einen Lichtstrahl in der Dunkelheit des Krieges, der nicht nur die Gläubigen, sondern die gesamte Welt berührte.

Der weltweite Einfluss der Kirche in Zeiten des Krieges

Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, wurde die Welt von beispiellosen Zerstörungen und einem Ausmaß an Leid heimgesucht, das den Frieden auf dem gesamten Kontinent in Frage stellte. Inmitten dieser gravierenden Umbrüche stand die katholische Kirche, eine Institution mit jahrhundertelanger Geschichte und globalem Einfluss. Papst Benedikt XV., der nur wenige Wochen nach dem Ausbruch des Krieges zum Papst gewählt wurde, erkannte die dringende Notwendigkeit, die Rolle der Kirche in Zeiten der kriegerischen Auseinandersetzungen neu zu definieren.

In dieser turbulenten Zeit positionierte sich die Kirche als Stimme der Vernunft und Moral, die unermüdlich für einen schnellen Frieden warb. Benedikt verstand die immensen Herausforderungen, die vor ihm lagen, und setzte sich zum Ziel, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um den Frieden zu fördern. Seine Botschaften appellierten an die universellen Werte der Liebe, Menschlichkeit und Brüderlichkeit, die nicht nur katholische Gläubige, sondern auch Vertreter anderer Glaubensrichtungen und Nationen erreichten.