Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Азбука

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Азбука. Голоса

- Sprache: Russisch

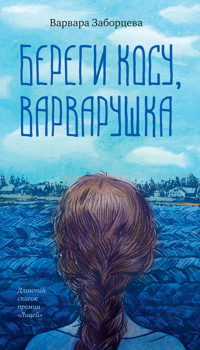

«Под нашим угором течет река. Длинная такая, почти как моя коса». «Береги косу, Варварушка» — цикл повестей и рассказов, события которых происходят в поселке у реки Пинега. Снег, огромная река, спящая подо льдом, высокое небо. Рассказчица, как бы ее ни звали — Варварушка, Марфа или Любушка, — связана с этим местом, даже если физически находится где-то далеко. Здесь все познается героиней впервые — история семьи, собственное предназначение, дружба, любовь, утрата. Эта книга об отношениях с местом, которое тебя сформировало, о том, что эти отношения не всегда просты. Русский Север у Заборцевой имеет мифологическое измерение, жизнь здесь вписана в календарный цикл. Варварушка отправляется на поиски дедушки и домового, Марфа собирается строить дом, а безымянная героиня «Пинеги» провожает отца в последний путь. Автор соединяет сказовость с современным материалом, и так рождается ритмически выверенный текст, одновременно напоминающий о традиции деревенской прозы и сочинениях Саши Соколова. «Это не просто география. Это определенный образ жизни, это характер, это определенная этика и мировоззрение. И поэтика, кстати, тоже. В ритмах Варвары Заборцевой заметны следы северного фольклора, его плачей и заговоров» (Сергей Баталов).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Оформление обложки Татьяны Павловой

Иллюстрация на обложке Гали Поповой

Заборцева В.

Береги косу, Варварушка : повести, рассказы / Варвара Заборцева. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Азбука. Голоса).

ISBN 978-5-389-30122-1

16+

«Под нашим угором течет река. Длинная такая, почти как моя коса».

«Береги косу, Варварушка» — цикл повестей и рассказов, события которых происходят в поселке у реки Пинега. Снег, огромная река, спящая подо льдом, высокое небо. Рассказчица, как бы ее ни звали — Варварушка, Марфа или Любушка, — связана с этим местом, даже если физически находится где-то далеко. Здесь все познается героиней впервые — история семьи, собственное предназначение, дружба, любовь, утрата. Эта книга об отношениях с местом, которое тебя сформировало, о том, что эти отношения не всегда просты. Русский Север у Заборцевой имеет мифологическое измерение, жизнь здесь вписана в календарный цикл. Варварушка отправляется на поиски дедушки и домового, Марфа собирается строить дом, а безымянная героиня «Пинеги» провожает отца в последний путь. Автор соединяет сказовость с современным материалом, и так рождается ритмически выверенный текст, одновременно напоминающий о традиции деревенской прозы и сочинениях Саши Соколова.

«Это не просто география. Это определенный образ жизни, это характер, это определенная этика и мировоззрение. И поэтика, кстати, тоже. В ритмах Варвары Заборцевой заметны следы северного фольклора, его плачей и заговоров» (Сергей Баталов).

© В. И. Заборцева, 2025

© Оформление.ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025Издательство Азбука®

Береги косу, Варварушка

Под нашим угором течет река.

Длинная такая, почти как моя коса.

Только теперь нет у меня косы, а река на месте, все бежит и бежит, не устанет. Я, глупа голова, все оглядываюсь, ищу косу по привычке. Раньше спущусь с угора и дожидаюсь, когда же моя копуша скатится.

Ой, как же косу наш Домовенок любил. Я еще маленькая была, и коса мала — с меня ростом.

Помню, проснусь, а на подушке бантик меня дожидается. То белый, то розовый, даже в мелкий горошек. Каждый праздник я с новым бантиком. Вот какой у нас добрый Домовенок. Мне всегда хотелось тоже его порадовать и хоть разочек увидеть бы. Интересно же, как улыбаются Домовенки.

Дедушка сказал, они больно стеснительные, но я всегда могу зажмурить глаза и представить, как улыбается Домовенок. Главное, говорит, чтобы волосы прибраны были, а то спутает меня с вредными Чердачихами, которые на пыльных чердаках живут, — у них вечно волосы растрепанные.

А в один день дедушка уплыл вниз по нашей реке. И Домовенок куда-то пропал. И бантиков больше не было.

Я этот день хорошо помню.

Мы с дедушкой на реке блинчики пускали. Он у меня мастер — до соседнего берега блинчики выстроятся, будто зверек какой реку перешел. Смотрю, дедушка лодку тащит, а я рада-радехонька, люблю на лодочке с дедушкой кататься. Берет меня на руки, думаю, на лодку посадит, а он как закинет меня на угор — прямо к нашему дому. Стою высоко на угоре. Ветер свищет, коса во все стороны лягается. Внизу стоит маленький дедушка. В лодку садится и говорит:

— Береги косу, Варварушка. Она ото всех бед тебя сбережет. А если коса не справится, дедушка всегда рядом. Беги в дом.

Мы с косой ох как выросли за это время. Бывает, заскучаю по рыбалке с дедушкой, как брошу косу в реку прямо с угора и жду-дожидаюсь. А чем моя коса не удочка. Все как дедушка делает: брошу и, деловая такая, сижу-дожидаюсь рыбу. Только она что-то не клюет, видно, не глупая. Чует, что не дедушкина удочка.

И вот сижу я, рыбачу потихоньку. Дедушку вспоминаю, Домовенка.

Вдруг я все-все поняла. Глупа голова, чего же раньше не догадалась.

Дедушка за Семгой уплыл. Той самой — большашшей-пребольшашшей Семгой. О ней все на Севере знают. Говорят, живет она там, где наша река с Белым морем встречаются. Конечно, дедушка туда поплыл. Разве меня бабушка отпустит до самого Белого моря, вот он один и отправился.

И с пропажей Домовенка все сразу ясно. Они давнишние друзья, а если друга давно нет дома, разве усидишь на месте.

Вот и я второй день места себе не нахожу. Все думаю, как мне дедушку с Домовенком выручать. Думала, думала — ничего не придумала. Поняла только, что бабушке строго-настрого говорить нельзя. Если замешкаемся на обратном пути — все-таки против течения грести нелегко, — она всяко поймет, что к чему. Догадается, куда и зачем мы отправились.

Только где лодку взять?

Думала, думала и придумала — сама смастерила. У сарая дровяного много досок ненужных. Еще крепкие, хороший плот выйдет. Только перевязать нечем, но и тут я быстро догадалась. Отрезала от косы малюсенький кусочек. Ничего, дедушка даже не заметит, зато обрадуется, когда плот мой увидит. Он и правда ничего такой вышел, палку понадежней взяла — и в путь.

По течению чего не плыть — сиди да чуток направляй.

Наша река и правда длиннюшша. А по берегам домики деревянные — лепота какая. Плыву да любуюсь, глупа голова, нет бы дедушку высматривать.

Вдруг вижу впереди — черняшша-пречерняшша туча.

Ливень зарядит, вся вымокну, заболею, а дедушку с Домовенком спасать кто будет. Нет, мокнуть никак нельзя. Думала, думала и придумала — косу расплету. Волосы у меня густяшши — дедушкины. Целый дом получился, никакой дождь в него не попал.

Потом я весь день волосы сушила, а еще день косу заплетала. Три дня плыву — дедушку так и не нашла.

Вдалеке вижу — что-то синее-синее, огромное, моими глазенками никак не охватить. Но если бы я была большашшей-пребольшашшей Семгой, поселилась бы именно там.

Откуда ни возьмись — ветер поднялся. Да так разошелся, спасу нет.

Кидает река мой плот туда-сюда. Моргнуть не успела — палку утащила.

Вот тогда я крепко испугалась. Никогда не видела нашу реку в таком плохом настроении. Я тоже, бывает, дравничаю, но не до такой же степени.

Еще плакать придумала — снова дождь зарядил.

Изо всех сил пытаюсь казаться невозмутимой. Тут главное — виду не показывать, а быстрее отвлечь. А то повадится дравничать да плакать — куда мы потом с такой капризной рекой.

Смотрю — нет, вроде не мерещится — что-то плывет ко мне.

Анделы, это дедушка на Семге сидит. А с ним еще один дедушка, поменьше только. Тянут ко мне руки, тянут — никак не дотянутся. Ветер как дунет — мой плот, бедолага, еле-еле держится.

Думала, думала и придумала — отрезала косу. Из одной доски торчал большашший гвоздь, остряшший конец у него — им и отрезала.

Закинула косу к дедушке — и все.

Уснула, видно, от страха. Может, не дедушка был это и не Семга, а лесорубы на катере возвращались да меня на катер подхватили.

Может, и так, правда, косы моей не было. Ничего, отрастет, это беда разве.

Проснулась я дома. Смотрю — под подушкой бантик синенький.

А ночью дедушка снился. Плывет по Белому морю на большашшей-пребольшашшей Семге, а рядом Домовенок. Тут-то я его и разглядела.

Плывут себе, плывут. И оба улыбаются.

На границе степного солнца

I

— Где мы?

— В степях Оренбуржья. Спи, Любушка, солнце еще далеко.

Ночь и правда была густая. На разрезанной земле проступала дорога. Машина шла наугад. Ей тоже хотелось спать, но дядя Женя крепко взялся за руль — иначе не умел. «Терпи, — говорит. — Это Любушке можно дремать, а ты давай не подведи старика».

На заднем сиденье заскрипел женский голос:

О-о-о баю-баюшки-люлю,Любу в люлю повалю,Спи-ко, Любушка, усни,Угомон себе возьми.О-о-о спи-ко, Люба, Бог с тобой,Аньгел Божий над тобой.Крылышком помахиват,Любушку укладыват.

Слышала ли раньше степь северные колыбельные? Может, они встретились впервые, как машина дяди Жени и южная распахнутая дорога. Эти колеса крепли в лесах, на болотах. Из какой грязи выбирались, какие повороты брали! Закалка будь здоров! А здесь до того прямая дорога, аж в сон клонит. Еще чуть-чуть — и взлетит, оторвется машина. Ни одну сосну не зацепит. Пугающий простор.

Женский голос продолжал скрипеть. Он вспоминал, что такое музыка. С каждым словом получалось все лучше. Любушка вскоре уснула.

II

Машина будто везла настоящий дом.

Две подушки, два одеяла. Четыре кружки, оладьи на четверых. Двое мужчин и две женщины.

«Разве дому положено двигаться? — думалось Любушке перед сном. — Почему оторвался он от земли и понесся от Белого моря на границу степного солнца?»

До степи еще далеко. Мчалась машина от Севера к Югу. Будто не оборачиваясь.

Хорошо, что Север большой.

От Архангельска до Вологодчины тянутся вечные сосны. Лес, и не видно конца. От озер и до самого неба. Долго-долго все было родным и знакомым. Будто за грибами поехали.

Больше всех лес любила Любушка. С детства на беломошнике. Не боялась ни волка, ни медведя. Так и выросла на клюкве — краснощекая. И глаза — брусничный лист.

Дядя Женя тоже лес уважал. Чистокровный помор, такого еще поискать. Рыбачить любил не меньше отца и деда. И рыба шла на него — пол-Архангельска накормил. Да и не принято на Севере жадничать. Сегодня у тебя клюет, завтра у соседа. Так и перезимуешь.

Рядом с дядей Женей сидел парень помоложе. Глаза чистейшие — будто северными реками налиты. Имя какое — Иван! Мама так назвала.

Мама была рядом. Сидела за дядей Женей и пела колыбельную для Любушки — Ваниной невесты. Семья Вани родом из Соломбалы, «болотистого острова» в переводе. Места корабельные — первые суда сам Петр Великий принимал. Ваня всегда гордился, что его прадеды на верфи трудились, по морю ходили, с иностранцами были дружны.

Ване и его маме море было роднее леса. Любушка часто звала их за ягодами-грибами, да так и не собрались.

В этот раз не черника и не грузди созвали их в дорогу.

III

По Вологодчине бродят лоси.

Любушку разбудил рев — лосиный рев, не иначе. Из тумана вышла лосиха — что ее так напугало, чего она так бежит? Верно, лосенка потеряла. Как же тут не реветь, лес на уши не поднять. «Помоги ей, Господи, помоги», — молится сонная Любушка.

Будто в бреду мерещатся сборы в дорогу, Рождество Богородицы, голос Вани:

— Люба, война. Собирайся.

Война не была новостью, она тянулась от самой зимы. Ждала перелетных птиц, распахивала поля, собирала на редкость щедрый урожай. Рядышком с людьми.

Тем временем ехали по местам преподобного Дмитрия Прилуцкого. Когда-то и его завела дорога в леса Вологодчины, где он основал Спасский собор. Преобразилась тогда Вологодчина. Монастырь вырос вокруг собора. Любушка дважды молилась в нем о Ване.

И сейчас помолилась — издалека. Монастырь мелькнул в стороне. Только Любушка и заметила.

«Люба, война. Собирайся», — мерещилось снова и снова.

Письма летели повсюду — по лесам, по горам, по степям. Мужчинам писала война.

Ваня больше не мог ждать. Война сводила его с ума. А значит, с пути.

Природа подарила Ване кристальный разум. Вот и стал он не просто ученым, а кристаллографом. Говоря по-простому, изучал твердые тела. Любушка своей деревне объясняла так: «Есть на свете вода, есть воздух, а есть твердь — ее-то и любит Ваня всей душой».

Любушка выросла на заповедях Христа. Ваня — на заповедях Лихачева. Оба знали одно: война не бывает светлой. Светлым бывает снег, особенно северный. Светлым бывает слово, особенно северное. Светлым бывает дом — деревянный и с белой печкой.

Люба, бери самое дорогое. Завтра мы уезжаем на границу степного солнца.

Любушка бросилась к письмам, открыткам, билетам из музеев, театров, поездок. Хранила в коробочке — называла «шкатулкой для светлых дней». Знала, что пригодятся.

Подорожники надо испечь. Лучше всего получались оладьи — за них и взялась. Только летели — одна за другой. Пышные как никогда. Будто всю юность готовилась к этой дороге.

«А как же наши зеленые стены? — думалось Любушке. — Мы красили их вместе. Стол мастерили сами. Я вышивала скатерть. Ваня выращивал фикусы. Боже, как они подросли!»

Та ночь была нестерпимо длинной. Ваня до рассвета целовал грудь Любушки. Жадно, будто ребенок, впервые увидевший свет.

IV

— La sérénité! [1]— на выдохе шептала мама.

Черные купола уходили в прозрачное небо. Солнце — нелепая радость! — еще согревает. Как же найти слово, чтобы назвать разом спокойствие, ясность и чистоту? Тишину благостную, когда внутри и вокруг — свет?

— La sérénité! — на выдохе вырывалось.

Бывает, слово найдется — и нарадоваться не можешь. Думаешь: как раньше жил без него? Порой из далекого языка придет, но так на душу ляжет, будто родное.

— Quel jour serein le ciel presagе! [2]

В ярославское утро ворвался Шиллер. Мама сама удивилась. Еще девчонкой читала «Вильгельма Телля». Книгу под мышку — и на реку. В лодке любила читать. Папа всегда разрешал. А мама приносила перчатки: «Руки береги, Светланка».

В доме напротив жила тетушка Лена. По рожденью Селин, корнями француженка. «Имя береги, Светланка. Только кажется, что его нельзя потерять. Легче перчаток, мой ангелок. А порой и самой оставлять приходится», — повторяла тетушка Лена.

Светланка бегала к ней за книгами — так и выучила французский. Ни на одном корабле, что приходят в Архангельск, не найдешь столько заморского, сколько в шкафу тети Лены.

Ох уж этот Вильгельм Телль! Первая любовь Светланки. Смелый, духом свободный — легендарный герой далекой страны. Но будто родной молодой северянке.

«Какой безмятежный день предвещает небо», — повторяла мама и будто не верила.

И правда — ехали в колокольном звоне. Мелькали Илья Пророк, Параскева Пятница, Архангел Михаил. И дома — в свежей листве.

— Вот она — la sérénité du monde [3].

На секунду маме хотелось выхватить руль и поселиться прямо здесь. Где солнце не знает границ.

Но увидела Ваню и Любушку.

— Какое благостное слово — un esprit [4]. Разум и дух — воедино, в одном слове. Сохранить, только бы сохранить. Вот спасение — un esprit serein! [5] Только бы перевести.

Выдох мамы врезался в окно. Безглавая деревня. Звучит «Прощание славянки». Провожают пятерых.

V

Над Ивановской областью было истинно левитановское небо. Насыщенно-синее. Звенящая лазурь. А под ней горящая осень — тоже левитановская.

Любушка опустила стекло и протянула руку. Казалось, она касается каждого дерева.

— Ваня, помнишь в Третьяковке? «Над вечным покоем» и «Золотая осень» — только наяву и неразделимо вместе! Разве не чудо, Ваня?

— Люба, мы были в Новой Третьяковке. Смотрели Малевича, не Левитана. Путаешь.

Любушка ничего не путала. Прошлая осень. Под зонтом в Лаврушинский переулок. Ваня мечтал увидеть Рублева. Потом наверх, к Левитану. «Гляди, это не живопись — поэзия». Скамейка посреди зала. Крепкое плечо Вани. Так и сидела бы всю жизнь.

А Ваня забыл. Любушка не обиделась, только вздрогнула: «А что еще сотрется из его памяти там, за границей степного солнца?» Любушке стало зябко. Подумала: «Ветер» — и закрыла окно.

Одна Любушка приметила поворот на Плёс, который мигом остался позади. Два лета подряд она проводила Яблочный Спас у подруги в левитановском Плёсе. Какие яблони над Волгой! На Севере таких не найти. Любушке так хотелось показать их Ване. Она писала ему стихи, посылала в конверте с веточкой:

Над вечернею Волгою алоюЗапах яблочный плыл дотемна.Как умела, его собирала я —Для тебя, для тебя.

Тем временем небо чернело. Собирался дождь.

Урчало в животе у дяди Жени. Пора обедать.

VI

Дядя Женя был другом семьи.

По молодости чего не дружить — весело, шумно. А как заболел папа у Вани, ходить занемог, один друг и остался. Забежит дядя Женя в гости, закурит, байку затянет — хорошо сразу.

А с виду такой суровый. Брови — на все переднее зеркало. Спросонья Любушка даже вздрагивала. Но потом смотрела на руки дяди Жени, и становилось спокойно-спокойно. Они будто вылеплены, чтобы держать руль.

Иногда и лопату — землю он очень любил. Бывает, неделю пьет, но, как морковку полоть пора, — ни сорняка не пропустит. Каждый рядок на коленях выползает.

Разгорячили дядю Женю пустые поля за окном.

— Раньше соседские войны велись за каждую сотку. А нынче только и слышишь: «На кой она мне».

С обеих сторон дороги чернеет густой борщевик. Осенью люди жгли его, все равно ни конца ни края. Будто гнилые кресты — зонты у дороги.

По радио передают: «Наша армия наступает... новые земли...»

Тем временем к Нижегородчине подступал туман. Брал поля — одно за другим. Ни домов, ни кафе, ни заправок. И где теперь пообедать?

— Дядя Женя, резные окна! — разглядела сонная Любушка.

И правда — резное окно. Самовар пузатый да кот не меньше. Пустые столы и женщина в отчаянно нарядном фартуке.

— Говорите быстрей, у меня две руки.

А спешить было некуда. Столы пыльные. Ни души. Только кот все попрошайничал. Хозяйка мигом такое застолье устроила! Путники хлеб не просили, а она полбуханки нарезала.

«Какая печаль в этой женщине», — думалось Любушке.

«Какие здоровые порции!» — радовался горячим щам дядя Женя.

Хотели приметить кафе, но нет его на картах. Явилось оно из тумана — в туман и ушло. Спасибо вам, добрая женщина.

Машина неспешно пробиралась на ощупь. Фары — вспышки в тумане. Сквозь радио слышались голоса за окном. Людно в тумане, лопата звенит.

Заворчал дядя Женя:

— Странный здешний народ. Запоздали поля убирать. И погоду странную выбрали.

Резко туман отступил. Проезжали сельское кладбище.

— Да все против войны. Кому она, проклятая, нужна, — разошелся дядя Женя.

— Но раз мужчин собирают, значит нужна, — главным нужна, — не смолчала мама.

— Главным видней. Скажут воевать — пойду, куда денусь. Я присягу давал. Слово, как хошь, держать надо.

Ваня мигом отозвался:

— Дядь Жень, как же совесть...

— У нас в присяге про совесть не было. Дали приказ — шуруй, некогда обсуждать. Это тебе не наука, Ваня. Сказано убивать — иди, куда деваться.

Дело было к ночи. Радио все трещало, чтоб дядя Женя не уснул. А утром сам себя развлекал. Без остановки говорил о помидорах, что народились летом. О здоровенной щуке, что клюнула на Кенозере. О старой, но крепкой удочке, по которой тоска взяла.

«Хорошо, что пропало радио», — думалось Любушке.

VII

Закат вскрывал все живое.

Горизонт предельно красный. Лес бы укрыл, защитил. В оголенных полях, казалось, подсолнухи гасли один за другим.

И вот — поле потухших подсолнухов.

«И зачем я взял ее с собой? Погаснет Люба вдали от леса».

Ваня знал: граница степного солнца незримо близко. За ней — страна Солнца, где вода дождевая дороже любых монет. Болот и в помине нет. А Любушка прибежит, бывало, с корзиной клюквы.

— Отвела я душу на болоте. До чего ж оно говоркóе! Делаю шаг — отзывается. Привечает. С ноги на ногу перекатываюсь — ажно хлюпает! Движется, Ванечка, дышит со мной болото! По науке так не бывает, верно?

Ваня много читал о стране Солнца. Говорят, города друг на друга издалека смотрят. До того ясная земля — истинно солнечного цвета. И глаза у людей — раскаленные степи. Коней уважают — как на Севере.

На рассвете показалась Чувашия.

— Бе-е-е.

Стадо овечек кружило у заброшенного магазина с надписью «Хӑтлӑх». [6] До того голосистые, никаких петухов не слышно.

— Эки говоруши выискались! Малы-маляшши, да э́сколь высокóньки ихни голосишша-то, — вдруг заговорила Любушка на языке родной реки Пинеги.

Затормозил дядя Женя, любопытно стало, что за овечки такие.

Ходят себе кругами, ходят. Сами себе на уме. Будто и нет большой дороги поблизости.

В кругу овечек заслышалась музыка:

Уй варринче, лаштра юман,Атте тесе, ай, кайрам та.Килех ывлам, ай, темере,Чун, хурланче, макартам та.

Из круга выходит старушка — ростом не выше овечек.

«Какая тоска в этом голосе», — думалось Любушке. Нежданно-негаданно встретились их глаза. Брусничный лист и черная рябина. Ни слова, ни звука — лишь песня в ответ:

Що-то во нонешном да во годиТежело жить да во народи.Молодому да человеку,Молодому да холостому.Що из Питеру, из Сенату,Скора почта да прибегала,С государевыма да указми,Со указми да со приказми.Всё указы да процитали,По губерням да россылали,По меленьким да воло́скам.Молодых-то робят имали,Резвы ножицьки да свезали,Белы руцюшки да сковали,В дубовы-ти сани валили,Во Архангельской отвозили,Все под меру да становили.Медна мероцька забреньцяла...

Большая дорога настойчиво зазывала. Исчезали стадо овечек, низенькая чувашка и пинежская рекрутская песня — так и осталась она отголоском в далеких землях.

Впереди — продувные просторы.

Дядя Женя по березам приметил, откуда ветер чаще дует:

— Дружно березы склонились, покорно. Не то что наша северная лиственница. Пустит корни — кажется, вся земля в округе на ней и держится. Люблю ее. Мало теперь на Севере настоящей ядреной лиственницы.

VIII

Все лето Любушка отжила в деревне. Ягод насобирала, целебных трав заготовила.

В Татарстане лето будто и не закончилось. Временами трава июльского цвета. Хорошо косятся луга — благодать.

Любушка с детства научена конец лета по Илье отмерять. С Ильина на Севере вдруг замечаешь, как ночи потемнели, как трава потухла, как ты сама пробегала летечко да успевала ли оглядываться.

Прощание с летом пахнет чистыми полями. Любушка с детства традицию завела. Картошку выкопает, ведро перевернет и давай полем дышать. И оно дышит. И дождь накрапывает. Казалось, еще вчера желтела на поле ботва, а сегодня только запах ее — несмелый.

За окном не знают конца чистейшие поля Татарстана. Все ближе и ближе к югу несется машина.

— Правда теплее. И каждый клочок распахан, вот уважаю! — Дядя Женя распахнул окно и жадно смотрел на поля.

А Любушка всё проглядела. Бабушка снилась.

«Любушка-голубушка, ты как поживашь-то?

Я-то помаленьку-потихоньку.

Каки таки новости в нашей Пинеге?

Первы заморозьки пошли. Дровца берегу, по два раза не топлю. Мне одной и так дородно. Кошку только не заморозить бы. Второй день в шкафу у печи спит, представляшь. Тепло ишшет, хитряшша така.

Ты звони хоть изпоредка-то, Любушка. Знашь ведь, я без твоего звоночка-то сама не своя...»

А какие звонки в дороге.

«Не дай бог бабушка по голосу заподозрит неладное... Но совсем не звонить... Что же делать-то...» Который день Любушка не знала покоя, даже во сне.

IX

Беспорядочно сёла мелькали.

Выйдет на дорогу деревня — одна, другая — и скроется за холмами. Запомнить бы их имена, да не поспеть глазу за табличками кособокими.

— Сейчас узнаем, где мы. — Ваня нашел карту. Забыл вовсе, что прихватил в дорогу.

Непростую землю проезжали. Границу трех поселений — Татарстана, Башкирии, Оренбуржья. Поясом узким тянулась дорога. По левому краю — Башкирия. Где-то там, впереди, — Оренбуржье. Вокруг еще Татарстан.

— На границах вечно разруха какая-то! Туда-сюда села перетягивают. Ясное дело, откуда взяться ядреным домам. То ли дело наши, северные великаны!

Любушка глаз не сводила с наличников. Дома и правда скромные, хилые. Многие брошены вовсе. Но окошки до чего нарядные!

«А когда-то из этих окон смотрели на мир. Большой и малый», — думалось Любушке.

Листья летели — здоровые, красные. Осень, багровый сентябрь.

Дядя Женя разошелся, видно, по дому тоска проступала.

— Чую, земля на границе немало крови впитала. Не то что наша, северная! Видать, самая чистая земля на свете. Вот повезло нам! Борьба у нас, видать, особая — с холодом и медведями. У них отвоевать земельку надо, а там уже дом смекать. Кулаками и махать-то некогда!

— Так в свое время романский стиль и возник, — отозвался Ваня. — Тысячу лет назад очень любили воевать. Не до науки было, только в монастырях и читали. Вот и начали монахи воинов уговаривать: мол, воюйте, но не каждый день. Воскресенье — выходной, например. Потом и дни поста сделали мирными. Заметили, что времени, сил и золота больше остается. Из крепкого камня стали строить — и монастыри, и городские стены. Так и стоят они тысячу лет.

Мама видела эти крепкие зáмки, повидала по молодости мир. Но вспомнились вовсе не они.

— Помню, позвали меня переводчицей в страны Гор. Дело молодое, быстро все подружились. Лето — горячее, спелое. Меня и друзей угостили домашним вином. Рванули на мост. Под нами река Дунай — граница между странами Гор. Выпьем в одной стране — раз по мосту — выпьем в другой. И знаете... вкус горного вина, дружба, азарт — все оставалось прежним. Ничего не менялось от беготни нашей. Главное не менялось.

За разговором быстрее дорога летит. Вот-вот и граница степного солнца.

— Любушка, не спи давай, байку расскажи-ка, быстрей приедем, — бойко рулил дядя Женя.

Как раз показался монастырь за рекой. Любушке вспомнилось, как с сестрой ездили к матушке Александре в пинежскую деревню Верколу.