17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ob in Berlin geboren, hinzugezogen oder für eine Zeit zu Gast – man sollte mehr von dieser Stadt kennen als den Kurfürstendamm, das Brandenburger Tor oder die Friedrichstraße. Berlin hat seit seiner Gründung eine vielseitige, ganz besondere Geschichte erlebt – unter Herrschaft der Hohenzollern und Preußen, als Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches, in den Wirren des Nationalfaschismus und als geteilte Stadt. Nun wieder Hauptstadt des geeinten Deutschlands, präsentiert sich die Metropole mit vielen erhaltenen und neuen architektonischen Meisterwerken in verschiedenen Stadtvierteln. Der Autor lässt seine Leserschaft die Historie und Gegenwart von Berlin anhand seiner Aufzeichnungen als Reiseleiter und Hobbyfotograf miterleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-99146-475-4

ISBN e-book: 978-3-99146-476-1

Lektorat: Kristina V. Heilinger

Umschlag- und Innenabbildungen: Gottfried Schröter

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Vorwort

Dieses Buch habe ich vorwiegend für zwei Zielgruppen geschrieben.

Zum einen für Berliner*innen, die sich für mehr interessieren als nur die besten Shoppingmeilen und Gaststätten.

Zum anderen für Hinzugezogene oder Touristen, die Berlin kennenlernen oder sich von der Berliner Historie und Gegenwart ein etwas breiteres Bild machen möchten.

Dabei habe ich mich vorwiegend auf die beiden historischen Zentren in Ost und West konzentriert. Eine Erweiterung auf Außenbezirke würde zu weit führen. Denn jeder Berliner Bezirk von Köpenick bis Spandau und von Pankow bis Zehlendorf hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Zentrum. Man kannsich darüber in geeigneter Literatur der einschlägigen Tourismus- oder Heimatvereine informieren.

Um Berlin zu verstehen, sollte man wissen, dass es keine natürlich gewachsene Großstadt ist. Zu den ehemaligen Städten auf beiden Seiten der Spree (Berlin und Cölln) kamen ab dem 17. Jh. immer wieder Erweiterungen hinzu. Erst 1920 wurde Groß-Berlin gegründet, indem 95 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke mit dem historischen Berlin verwaltungsmäßig zusammengeschlossen wurden. Das ist im gesamten Raum von Großberlin noch heute zu spüren und zu erkennen. Berlin ist keine homogene Stadt. Durch die Folgen des 2. Weltkrieges (WK) bildeten sich auch noch deutlich zwei Zentren – die City Ost und die City West heraus.

Meine intensive Beschäftigung mit Berlin und seiner Historie begann 1999. Ich war infolge der Nachwendewirren arbeitslos geworden und erhielt ein Angebot, als Reiseleiter beim Tourismusverein Köpenick zu arbeiten. Im Winterhalbjahr wurden wir von Historikern und im Selbststudium mit Berlin enger vertraut gemacht. Von Ostern bis Ende Oktober fuhren wir jährlich als Moderatoren auf den Schiffen der Reederei „Stern und Kreis“ über Berlins Wasserwege. Auch hatten wir Reisegesellschaften in Bussen oder zu Fuß durch die Stadt zu führen. Dabei habe ich meine Liebe zu dieser Stadt entwickelt, die sich auch im Alter fortsetzte. So leitete ich seit 2008 über 10 Jahre eine Wandergruppe, mit der ich durch alle Bezirke Berlins gestreift bin und immer Erstaunen hervorgerufen habe, wenn ich zeigte, was die Stadt Interessantes bietet und wie viel Grün es gibt.

Jetzt wurde ich (ein wenig auch durch den Müßiggang, den uns die Corona-Pandemie auferlegte) angeregt, meine Liebe und meine Kenntnisse zu Berlin anderen in Buchform näherbringen. Unterstützung erhalte ich dabei durch viel Berlin-Literatur, die ich im Lauf der Jahre erworben habe.

Außerdem ist ein Hobby von mir die Fotografie, die ich bereits seit dem 14. Lebensjahr betreibe. Viele Bilder habe ich auf Wanderungen durch Berlin gemacht. Diese möchte ich in dieses Buch einbeziehen. So sind alle Bilder von mir selbst geschossen.

Eines kann ich mit Bestimmtheit sagen: Es lohnt sich, diese Stadt zu Fuß etwas näher kennenzulernen und Bewegung tut allemal gut.

Ihr Gottfried Schröter

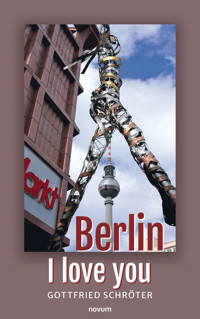

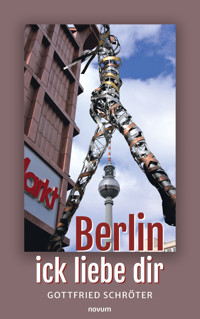

PS: Das Titelbild – Alexa und Fernsehturm – können Sie leider nicht mehr fotografieren. Der Ausblick ist inzwischen durch ein weniger schönes Eingangstor zum Kaufhaus Alexa verbaut worden.

PS: Bei vielen Architekten habe ich in Klammern auf weitere von ihnen geschaffene Bauwerke hingewiesen.

1. Geschichtlicher Abriss

„BERLIN – ick liebe dir!“

so hört man alte Berliner sagen. Das ist Berliner Mundart – das ist Berliner Charme!

Man sollte die Geschichte Berlins ein wenig kennen, will man so manche Begebenheit oder auch Besonderheit der heutigen Großstadt verstehen. Deshalb beginne ich meine Aufzeichnungen mit einer kurzen Berlin-Historie.

Bereits in der Jungsteinzeit – also über 4000 Jahre vor Christi – siedelten Bauern auf dem Barnim (nördliches Platow) und dem Teltow (südliches Platow) zu beiden Seiten des Berliner Urstromtals.

Ende des 6. Jahrhunderts n. Chr. nahmen slawische Stämme, vorwiegend Semnonen, das Berliner Urstromtal in Besitz. Sie siedelten an den Flussläufen, Seen und in den Niederungen, denn sie brauchten das Wasser für ihr Vieh. [1]

Es waren zwei slawische Stämme, die sich an Havel und Spree niederließen, getrennt durch einen ca. 20 km breiten Waldgürtel. DieHavellerlebten im Bogen der Havel bis zur Elbe mit Zentrum in Brennaborg (Brandenburg) sowie Herrensitzen in Spandow (Spandau) und Potsdum (Potsdam). Im örtlichen Raum zwischen Panke und dem Teltow siedelten dieSprewanenvorwiegend an der Spree, der Dahme und um den Müggelsee mit Zentrum in Copnik (Köpenick). [1] Der Sprewanenfürst Jaxa ließ sich um 825 n. Chr. auf der Copniker Insel – heute Schlossinsel – auf einer Burg nieder. Im Schutz der Burgen siedelten sich Bauern an, die den Burgherren hörig waren.

Um 750 n. Chr. besaßen die Haveller in Spandow gegenüber der Nuthemündung an der Havel eine Burg. Das ist heute noch durch die Burgstraße in Potsdam repräsentiert.

Mehrfach versuchten germanische Franken, die Slawen zu vertreiben. Errungene germanische Siege und Christianisierungs-Versuche durch die Gründung von Missions-Bistümern in Havelberg und Brandenburg wurden jedoch durch Aufstände der Slawen kurzfristig wieder rückgängig gemacht. [1]

Erste Erfolge der Germanisierung entstanden durch eine Freundschaft zwischen dem Markgrafen der Nordmark, Albrecht dem Bären, und dem Haveller Fürst Pribislaw in Brennaborg. Letzterer setzte den Markgraf testamentarisch als Nachfolger ein, da er kinderlos geblieben war. Doch nach Pribislaws Tod 1150 gelang es dem Köpenicker Slawenfürst Jaxa, Brennaborgt zu besetzen.

Erst 1157 konnte Albrecht der Bär mit Hilfe des Heeres des Erzbischofs des Bistums Magdeburg Jaxa besiegen, den gesamten Raum im Berliner Urstromtal in Besitz nehmen und christianisieren. Danach setzte ein größer werdender Zustrom von Siedlern aus dem Harz, aus Thüringen, vom Niederrhein und aus Flandern ein.

Die Gründung und Historie von Berlin und Cölln

Mitte des 12. Jahrhunderts begann die Besiedelung durch niederrheinisch-westfälische Kaufleute auf den größeren Spreeinseln. Es entstandenCöllnauf der südlichen Spreeinsel (1237 urkundlich erwähnt) um den Fischmarkt undBerlinum das heutige Nikolaivierten mit dem Alten Markt (1244 urkundlich erwähnt) auf einer nördlichen Spreeinsel. Durch eine Fuhrt (flache Stelle im Fluß) führte eine Fernhandelsstraße. Beide Orte hatten ein sogenanntes Stapelrecht, d. h. die Handelsleute mussten ihre Waren auf beiden Märkten niederlegen und zum Verkauf anbieten. Dadurch entwickelten sich beide Orte schnell zu Städten.

DieFuhrtwurde als neuer Spreepass in Konkurrenz zu den bisherigen Übergängen in Spandau und Köpenick vermehrt genutzt. An der Fuhrt wurde um 1220 ein Knüppeldamm errichtet, der zur Regulierung des Wasserstandes zu einem Stauwehr ausgebaut wurde (1298 erstmals urkundlich erwähnt).

Zugleich diente der Staudamm als Mühlendamm für die ab 1220 betriebenen Wassermühlen, die sich auf dem Damm niederließen.

Der Name derMühlendammbrückewurde später davon abgeleitet. Der Mühlendamm existierte bis zur Spree-Regulierung 1893. Die Spree war bis dahin nur über den südwestlichen Spreearm schiffbar.

Die Städte Berlin und Cölln waren im Mittelalter von einer Stadtmauer umgeben, von der noch heute in der Littenstraße ein Reststück original erhalten ist, da es lange als Rückwand alter Häuser diente.

Der Grundriss von Berlin und Cölln um 1400

1 Nikolaikirche, 2 Petrikirche, 3 Marienkirche, 4 Franziskanerkloster, 5 Dominikanerkloster, 6 Heiliggeistspital, 7 Georgenspital. 8 Gertraudenspital, 9 Berliner Rathaus, 10 Cöllner Rathaus, 13 Alter Hof, 14 Mühlenhof, 19 Spandauer Tor, 20 Oranienburger Tor, 21 Stralauer Tor, 22 Köpenicker Tor, 23 Teltower Tor, 24 Mühlendammbrücke, 25 Lange Brücke

Der heutige Verlauf der Stadtbahn zwischen dem S-Bhf. Jannowitzbrücke und Bhf. Friedrichstraße weist immer noch auf den Standort der alten Stadtbegrenzung hin. Die Bahnviadukte wurden zu großen Teilen 1882 auf dem zugeschütteten nördlichen Stadtgraben vor der Stadtmauer errichtet.

(Siehe Anlage 4)

Berlin und Cölln bildeten keine Doppelstadt. Ab dem 12. Jh. wurden sie jeweils durch Räte aus gewählten Bürgern geführt. Den Vorsitz hatten die vom Markgrafen eingesetzten Schultheiße.

Die Markgrafen hatten in Berlin im Alten Hof (13) ihren Wohnort und bevorzugten oft Berlin gegenüber Cölln mit finanzieller Förderung. Denn Berlin war doppelt so groß wie Cölln und in Berlin wohnten auch die aktiveren Kaufleute.

Zur Sicherung vieler Gemeinsamkeiten und zur Stärkung ihrer Wirtschaftskraft kam es 1307 zu einer Union beider Städte mit einem gemeinsamen Magistrat und Bürgermeister. Dafür wurde ein Rathaus auf der Langen Brücke (25) errichtet.

Ende des 13. Jh. hatte Berlin und Cölln die älteren Städte Spandau und Köpenick wirtschaftlich überflügelt. Sie wurden zum städtischen, politischen und wirtschaftlichen Mittelpunkt der Mark Brandenburg.

Im 14. Jh. hatten sich beide Städte weitgehend vom Einfluss des Landesherrn befreit. Sie führten eigene Stadtsiegel, erlangten das Münzprägerecht und errichteten ein neues Rathaus. Das stand von da an immer an der Ecke Spandauerstraße/Königsstraße (9). Es musste wegen Brandschäden mehrfach erneuert werden.

1387 gelang es Berlin, Köpenick samt Schloss zu kaufen, das bis dahin Mittelpunkt des Holzhandels an der Oberspree war.

Auch der Erwerb des Gerichtsrechts und der Gerichtseinnahmen vom Landesherrn führte zum weiteren Aufschwung.

Trotzdem kam es zwischen Berlin und Cölln immer wieder zu Streitigkeiten. Dazu gehörten Konflikte zwischen den handwerklichen Zünften und den Handelsleuten um die Beteiligung an städtischen Entscheidungen. Die Landesherren nutzten diese oft, um ihre Einflussnahme auf die Städte geltend zu machen.

Weiterhin führten starke Adelsgeschlechter der Mark Brandenburg immer wieder Konflikte unter sich und mit den selbstbestimmenden Städten herbei. So kam es oft zu kriegerischen Auseinandersetzungen oder Raub des vor den Stadtmauern weidenden Viehs.

1411 bestellte deshalb der deutsche König Sigismund den Nürnberger Burggraf Friedrich aus dem Geschlecht der Hohenzollern zum Hauptmann über die Mark Brandenburg. Dieser unterwarf bis zum Februar/März 1414 den Landadel und die Städte der Mark. Wegen seiner Verdienste verlieh der König ihm auf dem Konstanzer Konzil die Würde des Markgrafen und Kurfürsten (die Kurfürsten und Erzbischöfe Deutschlands waren die Wahlherren für den jeweiligen deutschen König).

Sein Sohn, Kurfürst Friedrich II. Eisenzahn, beendete 1442 die Streitigkeiten zwischen den Berliner und Cöllner Großkaufleuten sowie den Kleinbürgern und Handwerkern. Um die Städte zu unterwerfen, baute Friedrich II. eine Zwingburg auf die freie Hälfte des Cöllner Werder nördlich der Dominikanerkirche (5). Daraus entstand später das Berliner Schloss.

1451 verlegte Kurfürst Friedrich II. seine Residenz von Tangermünde nach Berlin.

Kurfürst Joachim Cicero ließ Ende des 15. Jh. einen Knüppeldamm vom Berliner Schloss zum Jagdschloss Grunewald anlegen, auf den der heutige Kurfürstendamm zurückzuführen ist.

Kurfürst Joachim II. Hektor trat 1539 zum Luthertum über und der gesamte Rat musste ihm folgen. Außerdem begann er 1560 mit dem Bau der Zitadelle in Spandau.

Kurfürst Johann Sigismund trat Anfang des 17. Jh. wieder dem katholischen Glauben bei. Er setzte aber eine Glaubensfreiheit durch und forderte niemanden auf, seinem Beispiel zu folgen. So blieben seine Gemahlin und ein Teil seiner Räte lutherischen Glaubens.

Kurfürst Friedrich Wilhelm – der Große Kurfürst – beendete mit seinem Sieg gegen die Schweden bei Fehrbellin (Juni/Juli 1675) den Dreißigjährigen Krieg. Er schuf auch einen modernen europäischen Staat durch den Ausbau von Wirtschaft, Verwaltung und Heer. Es wurde als erste Stadterweiterung Friedrichswerder angelegt und die gesamte Stadt zur Festung ausgebaut.

Mit seinem Edikt von Potsdam 1685 gab er in Frankreich vertriebenen Protestanten (Hugenotten) die Möglichkeit, sich in der Mark Brandenburg niederzulassen. Mehrere Vergünstigungen für die Neusiedler führten zum erhofften Aufschwung. Unter dem Großen Kurfürst wurde Brandenburg zum zweitmächtigsten Staat im Deutschen Reich.

Kurfürst Friedrich III. setzte sich selbst am 18.01.1701 in Königsberg die Krone mit dem Titel König Friedrich I. in Preußen auf.

Er erließ am 17. Januar 1709 einEdikt zur Bildung der Königlichen Residenz Berlin durch die Zusammenlegung der Städte Berlin, Cölln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt, die am 1.1.1710 vollzogen wurde.

Zu Ehren seiner zweiten Gattin Sophie Charlotte ließ er die Litzenburg, späte in Schloss Charlottenburg umbenannt, bauen. Aber auch Schloss Schönhausen, Schloss Monbijou, das Zeughaus und die Parochialkirche entstanden in seiner Regierungszeit.

König Friedrich Wilhelm I. – genannt Soldatenkönig – führte eine strenge militärische Ordnung in der Wirtschaft und im Heer ein und ließ Garnisonsstädte wie Berlin und Potsdam mit Stadtmauern umgeben, um die Akzise (Zoll) zu sichern, aber auch um eine Flucht der Rekruten zu verhindern (die Soldaten wohnten damals in privat Unterkünften bei den Bürgern und Bauern).

Die Charité wurde als öffentliches Krankenhaus eingerichtet.

Dessen Sohn, Friedrich II. – der Große Friedrich – „denkt als Philosoph und handelt als König“, schrieb Jean-Jacques Rousseau. Er betrieb Expansion des Landes sowie Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Besiedelung nach innen. Er gliederte Schlesien nach zwei Kriegen an Preußen an, führte Meliorationen in Sumpfgebieten durch und setzte den Kartoffelanbau ein.

Für sich selbst ließ er in Potsdam das Schloss Sanssouci und in Berlin das Forum Frederico bauen – beides durch seinen Architekt Georg Wenzeslaus v. Knobelsdorff.

Friedrich Wilhelm II. fehlte das Regierungsgeschick. Mätressen- und Günstlingswirtschaft beeinflussten seine Politik. Er hinterließ ein zerrüttetes, politisch isoliertes Preußen.

Friedrich Wilhelm III. war ein oft unschlüssiger Herrscher. Ihn stützte vor allem seine erste Gattin, Königin Luise, die sich dadurch in Preußen ein bleibendes Denkmal setzte.

Preußen unterlag Napoleon 1806 in der Schlacht bei Jena-Auerstedt und befreite sich erst durch eine mächtige innere Freiheitsbewegung sowie militärisch im Verbund mit England durch den Sieg bei Waterloo 1815 von dieser Schmach.

Begünstigt durch die Gewerbefreiheit (1810) und die uneingeschränkte Handelsfreiheit (1818) setzte eine rasante Industrialisierung in Preußen ein, mit dem Ziel, England zu erreichen und zu überflügeln. Das führte in Berlin außerdem zu einem gewaltigen Bevölkerungsanstieg. Berlin verdoppelte in den ersten drei Jahrzehnten des 19. Jh. seine Einwohnerzahl auf 400 000. Die Dörfer rund um Berlin näherten sich der Stadt an. Bis 1861 kamen der Wedding und Gesundbrunnen, die Rosenthaler, Stralauer und Oranienburger Vorstädte, Schöneberg und die Tempelhofer Vorstadt zum Stadtgebiet hinzu. Die Alte Stadtmauer und alle Stadttore außer dem Brandenburger Tor wurden abgerissen.

Bis 1871 hatte Berlin die Zahl von 800 000 Einwohnern erreicht, 1877 war die erste und 1905 die zweite Millon überschritten. [1]

Die Hauptaufmerksamkeit von Friedrich Wilhelm IV. galt der schönen Gestaltung von Gebäuden, wodurch Karl Friedrich Schinkel auf ihn großen Einfluss erlangte. Ab 1850 wurden unter Leitung von Peter Joseph Lenne der Landwehrkanal und der Luisenstädtische Kanal angelegt, um damit die Voraussetzung zum Aufbau der Luisenstadt (heute zu Kreuzberg gehörig) zu schaffen.

Friedrich Wilhelm IV. war der „Romantiker auf dem Thron“, der nach 18-jähriger Regentschaft aus Krankheitsgründen seinem Bruder Wilhelm die Krone überließ. Unrühmlich war Wilhelms Auftreten zur 1848er Revolution. Als Kronprinz ließ er die Revolutionäre blutig niederschießen und die Bürgerrechte beschneiden.

Ihn hatte das Bürgertum Preußens als Hauptfeind der 1848er Revolution ausgemacht. So wollt er schon als Kronprinz zurücktreten. Auf einem Spaziergang im seinem Schlosspark zu Babelsberg überzeugte ihn der Diplomat Bismarck, im Amt zu bleiben. 1861 wurde Wilhelm Preußens König und ein Jahr darauf Bismarck preußischer Ministerpräsident.

Letzterer nutzte Lücken der Verfassung aus, um gegen die Mehrheit des Parlaments zu regieren. Das führte zu erheblichen Verfassungskonflikten, die zu eskalieren drohten. Doch Bismarcks „Blut-und-Eisen-Politik“ sowie die Siege gegen Dänemark 1864 um die Vorherrschaft Schleswig-Holsteins und gegen Österreich 1866 um die Vorherrschaft im Deutschen Bund ließen die Stimmung kippen und die Bevölkerung unterstützte nun die Politik Bismarcks.

Auch der Krieg gegen Frankreich 1870/71 führte zu einem grandiosen Sieg Preußens und zur Stärkung von Wilhelm I. in Deutschland. 1871 wurde Preußens König zum Deutschen Kaiser gekrönt, Bismarck wurde zum Reichskanzler bestimmt und Berlin wurde die deutsche Hauptstadt.

Wirtschaftlich begannen 1871 die Gründerjahre, die ihren Ausgangspunkt in den von Frankreich laut Friedensvertrag abgerungenen fünf Milliarden Goldmark hatten.

Wesentlich zur Industrialisierung und zum Bevölkerungsaufschwung trug der Aufbau umfangreicher Eisenbahnstrecken bis Ende des 19. Jh. in und um Berlin bei. Das Netz bestand aus der Stadtbahn zwischen dem Schlesischen Bahnhof (heute Ostbahnhof) und Bahnhof Charlottenburg quer durch Berlin Mitte, sowie der Ringbahn um das Berliner Zentrum herum. Nicht zu Berlin gehörenden Fremdbahnen mit Endbahnhöfen in Berlin (Anhalter Bhf., Hamburger Bhf., Schlesischer Bhf., Lehrter Bhf., Stettiner Bhf. u. a.).

Wilhelm I. starb 1888 und sein Sohn Friedrich III. wurde Kaiser. Er war jedoch bereits im Sterben. Nach 99 Tagen übernahm sein Sohn, Wilhelm II., den Kaiserthron. Somit sprechen wir von einem Drei-Kaiser-Jahr 1888.

In die Zeit der Regentschaft von Kaiser Wilhelm II. fiel die Gründung des Zweckverbandes „Groß Berlin“ 1912, um die zunehmenden Infrastrukturprobleme der Metropole zu lösen. Zum Zweckverband gehörten außer Berlin die Städte Spandau, Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Wilmersdorf und Köpenick sowie die Kreise Niederbarnim und Teltow.

Dieser Zweckverband löste sich nach der Abdankung des Kaisers und der Ausrufung der Republik 1918 auf. Niederbarnim und Teltow wurden wieder selbstständige Kreise.

Ein neues Gesetz zum Gebiet der Großstadt Berlin vom 27. April 1920 legte fest, dass die 59 ehemals kreisfreien Städte und Landgemeinden sowie 27 Gutsbesitze des Zweckverbandes zum Stadtgebiet Berlin erklärt wurden. Berlin wuchs damit auf 3,8 Millionen Einwohner an. Bis 1939 stieg die Bevölkerung durch weiteren Zuzug auf 4,34 Millionen Einwohner an.

Nach dem 1. WK entwickelte sich die Weimarer Republik und damit ihre Hauptstadt Berlin im raschen Tempo. War vordem Paris das geistig-kulturelle Zentrum Europas, so machte Berlin Mitte der 1920er-Jahre der französischen Metropole Konkurrenz. 1926 erreichte Berlin seinen Höhepunkt. 120 Tageszeitungen erschienen und in 40 Theatern wurden Schauspiel- und Musikprojekte angeboten. Berlin hatte etwa 200 Kammermusik- und Chorvereinigungen, die in 20 Konzertsälen und unzähligen Kirchen auftraten.

1933 begann die schwärzeste Zeit der Deutschen und damit auch der Berliner Geschichte. Obwohl die NSDAP zur Märzwahl mit 43,9 % (in Berlin 34,6 %) der Stimmen keine absolute Mehrheit erreichte, peitschte sie im neuen Reichstag am 23. März 1933 ihre Ermächtigungsgesetze durch, indem die Stimmen für die KPD und einige für die SPD als ungültig erklärt wurden. Hitler wurde von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt und von da an überzog der Nationalsozialismus Propaganda und Gräueltaten das Land.

Es folgte der Einmarsch der Wehrmacht in Österreich, ins Sudetenland 1938 und im September 1939 in Polen. Damit begannen der schlimmste Krieg und der grässlichste Völkermord von deutschem Boden aus.

Am 20. Januar 1942 wurde in der Villa am Wannsee die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen. Danach setzte ein Völkermorden an den Juden in Deutschland und Europa ein, dem etwa eine Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Bis Mai 1945 tobte ein alles vernichtender Krieg, der auch Berlin in ein entsetzliches Trümmerfeld verwandelte. Das gesamte Leben in der Stadt kam zum Erliegen. Es gab keinen Strom und kein Gas, die Wasserversorgung funktionierte nur in wenigen Außenbezirken und die Lebensmittelzufuhr war unterbrochen.

Die Rote Armee hatte am 2. Mai die letzten Widerstandsnester eingenommen und der Berliner Stadtkommandant General Weidling gab die Kapitulation bekannt. Berlin wurde von sowjetischen Truppen besetzt. Berlin war damit vollständig unter sowjetischer Kontrolle. Von Beginn an versuchte die Rote Armee, die Berliner Bevölkerung notdürftig mit Lebensmitteln zu versorgen. Die ersten Aufräumarbeiten wurden organisiert und der Nahverkehr schrittweise wieder in Gang gesetzt. Auch wurden Verwaltungen nach sowjetischem Muster eingerichtet, was jedoch dem Vertrag von Jalta widersprach. In Jalta hatten die Alliierten eine gemeinsame Verwaltung der Stadt beschlossen.

Nachdem im Juni 1945 die Westmächte Berlin mit ihren Armeen erreichten, wurden die Beschlüsse von Jalta erneuert und im August im Potsdamer Abkommen festgehalten. Dementsprechend wurde Berlin in vier Zonen unterteilt, die jeweils durch einen Kommandanten der alliierten Besatzungstruppen (Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich) kontrolliert wurden. Es bestand die Aufgabe, eine gemeinsame Verwaltung und Regierung zu bilden. Die Ansichten der Sowjetunion und der Westmächte hinsichtlich Demokratie und Wirtschaft widersprachen sich jedoch grundlegend, sodass die Westmächte die Westzonen separat zusammenschlossen. Daraufhin verließ die Sowjetunion am 20. März 1948 den Kontrollrat und die Kommandantur der Alliierten. Im Juni folgten separate Währungsunionen.

Da die sowjetische Seite die Versorgung der Westsektoren mit allen Mitteln behinderte, bauten die Alliierten eine beispielhafte Luftbrücke von Westdeutschland nach Westberlin auf und flogen alle benötigten Güter, selbst Industrieanlagen ein.

Die Trennung in Ost und West wurde endgültig, nachdem am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Westen und am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) im Osten gegründet worden waren. Die DDR erklärte den Ostsektor von Berlin zur Hauptstadt.

Erst mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wieder ein einheitlicher Staat mit Berlin als Hauptstadt.

2. Die historischen Städte Berlin und Cölln

2.1 Die Kirchen von Berlin und Cölln

Die beiden Städte Berlin und Cölln hatte zusammen fünf Kirchen, die alle aus dem 13. Jahrhundert stammten:

Die Petrikirche, die Stadtkirche von CöllnDie Nikolaikirche, die Stadtkirche von BerlinDie Marienkirche, die Pfarrkirche der Berliner NeustadtDie Klosterkirche des FranziskanerklostersDie Dominikanerkirche des DominikanerordensDazu kam als sechste Kirche 1300 die Heilig-Geist-Kapelle zugehörig zum gleichnamigen Hospital.Die historische Petrikirche von Cölln ist ein Opfer des 2. WK geworden. Sie wurde Ziel von Granaten, nachdem sich eine Schutzstaffel-(SS-)Einheit in ihr verschanzt hatte. 1945 war nur noch eine Ruine übrig, die 1964 abgetragen wurde.

Die Dominikanerkirche war die Kirche der „Schwarzen Brüder“ (1297 gegründet). Daneben ließ Kurfürst Friedrich II. 1451 seinen Berliner Hof bauen und nutzte fortan die Dominikanerkirche für seine Familie.

1535 löste Kurfürst Joachim II. den Dominikanerorden auf und ließ an Stelle der Kapelle eine Domkirche bauen. Wegen Baufälligkeit wurde diese 1747 unter König Friedrich II. abgerissen. Bis 1750 wurde am Lustgarten ein neuer Dom gebaut. Dazu später mehr.

Die Klosterkirche der Franziskanermönche geht auf die Zeit um 1250 zurück. Die erste Kapelle gehörte zum Bettelorden der „Grauen Brüder“. Um 1290 wurde eine neue, frühgotische Kirche an gleicher Stelle erbaut, die 1470 und auch später noch mehrfach umgebaut wurde. 1945 wurde sie Opfer der angloamerikanischen Bomben und wurde 1959–1961 als Ruine gesichert.

Zwei historische Kirchen bestimmen noch heute das alte Berliner Zentrum: die Nikolai- und die Marienkirche.

Die Nikolaikirche ist die älteste Pfarrkirche Berlins. Sie wurde um 1230 als romanische wehrhafte Basilika aus Feldsteinen gebaut.

Ihr Sockel bestand aus behauenen Granitquadern, die noch heute vorhanden sind (siehe Bild). Der noch original erhalten Feldsteinsockel ist somit das älteste in Berlin existierende Bauwerk.

Ende des 14. Jahrhunderts wurde die Nikolaikirche zu einer dreischiffigen, gotischen Hallenkirche umgebaut und in den 1450er-Jahren wurde ein Sakristei- und Kapellenanbau angefügt.

1539 wechselte Kurfürst Joachim II. hier mit dem Rat der Stadt zum evangelischen Glauben über.

Mitte des 17. Jahrhunderts machte der evangelisch-lutherische Theologe Paul Gerhard die Nikolaikirche zum Zentrum des protestantischen Kirchengesangs.

Die Kirche wurde mehrfach umgebaut und saniert. Die heutige Form erhielt sie nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel, in Ausführung seines Schülers Friedrich August Stülers bis 1843. 1876–1878 änderte Hermann Blankenstein die bisher eintürmige Anlage in zwei Türme mit achteckigen Helmen.

1944/45 wurde die Nikolaikirche durch die anglo-amerikanischen Bomben bis auf die Umfassungsmauern zerstört. Der Wiederaufbau begann erst 1980 mit der Ausführung des neuen Nikolaiviertels zur Vorbereitung auf die 750-Jahr-Feier Berlins. Seitdem wird die Kirche als Stadtmuseum und für Konzerte genutzt.

Die Marienkirche auf dem ehemaligen Neumarkt– gebaut um 1270 ist die älteste noch als Kirche genutzte Pfarrkirche. Sie ruht auf 16 m hohen Eichenholz-Pfeilern im sumpfigen, sandigen Boden Berlins. Sie ist eine dreischiffige Basilika. Ihre heutige Gestalt erhielt sie nach dem Stadtbrand von 1380. Der Turm wurde 1418 ergänzt und erhielt 1790 von Carl Gustav Langhans seinen Helm. Das heute niedrig gelegene Eingangstor zeigt die mittelalterliche Bodenhöhe.

Bauten auf Eichenholz-Pfählen finden man im Berliner Zentrum vielfach vor. Immerhin ist der Boden im Berliner Urstromtal durch Sand sowie hohen Wasserstand wenig tragfähig. Solange die Hölzer feucht stehen, tragen sie ihre Last für Jahrhunderte. Werden sie trocken, beginnen sie zu zerfallen. Das muss noch heute bei Sanierungen berücksichtigt werden.

Die Marienkirche hat einen großen Bestand an Epitaphien und Tafelbildern, die zum Teil aus der Klosterkirche gerettet wurden. Die Alabaster-Kanzel ist ein Werk von Andreas Schlüter aus dem Jahre 1703.

Bei Restaurierungsarbeiten im 19. Jh. fand man in der Turmhalle ein 22 m langes Fresko von ca. 1480, den „Totentanz“, der aussagt: Im Tod sind Arm und Reich gleich.

Außen, neben dem Haupteingang, erinnert ein Sühnekreuz an die Ermordung des Propstes von Bernau 1325.

Die Heilig-Geist-Kapelle in der Spandauer Straße gehörte ehemals zum gleichnamigen Spital am westlichen Stadtrand Berlins (ehemals am Spandauer Tor). Sie ist 1300 erbaut worden und ruht auf einem Feldsteinsockel. Der frühgotische Ziegelbau besteht aus einem einschiffigen, rechteckigen Raum mit einem gotischen Sterngewölbe aus dem 15. Jahrhundert. Die Kapelle weist eines der ältesten erhaltenen Dachgewölbe Berlins auf.