9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In großartigen Prosaminiaturen erzählt Walter Benjamin von seiner Kindheit im Berlin der Jahrhundertwende. Die Ausgabe enthält die umfangreichste Fassung letzter Hand in der von Benjamin selbst festgelegten Anordnung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Berliner Kindheit um neunzehnhundert ist eine der schönsten autobiographischen Schriften des 20. Jahrhunderts und zugleich ein Schlüsseltext der Moderne. In Prosaminiaturen beschreibt Walter Benjamin seine Kindheit im Berlin der Jahrhundertwende, auf das im Rückblick bereits der Schatten des Exils fällt. Als Theodor W. Adorno 1950 die erste Buchausgabe der Berliner Kindheit vorbereitete, lag ihm noch keine von Benjamin selbst autorisierte Fassung vor. Erst 1981 wurde in der Pariser Nationalbibliothek eine Anzahl Manuskripte wiedergefunden, die Benjamin 1940 dort hatte verstecken lassen und die seither verschollen gewesen waren. Unter ihnen befand sich auch ein Typoskript der Berliner Kindheit um neunzehnhundert, das die 1938 entstandene, umfangreichste Fassung letzter Hand enthält und in dem die einzelnen Texte des Buches in einer von Benjamin selbst festgelegten Reihenfolge stehen.

Walter Benjamin, geboren 1892 in Berlin, studierte in Freiburg, Berlin, München und Bern Philosophie und lebte nach seiner Promotion als freier Schriftsteller und Übersetzer in Berlin. 1933 emigrierte er nach Frankreich. Am 26. September 1940 nahm er sich auf der Flucht vor den deutschen Truppen im spanischen Grenzort Port-Bou das Leben. Sein Werk ist im Suhrkamp Verlag erschienen.

Walter Benjamin

Berliner Kindheitum neunzehnhundert

Mit einem Nachwort vonTheodor W. Adorno

Suhrkamp

Fassung letzter Hand und Fragmente aus früheren Fassungen

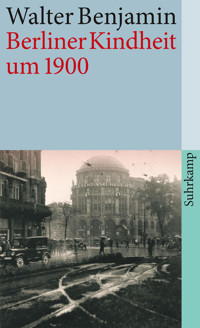

Umschlagfoto:

Germaine Krull, »Haus Vaterland, Berlin«, ca. 1924, Museum Folkwang, Essen

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1987

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski

eISBN 978-3-518-73855-9

www.suhrkamp.de

INHALT

Berliner Kindheit um neunzehnhundertFassung letzter Hand

Vorwort

1 Loggien

2 Kaiserpanorama

3 Die Siegessäule

4 Das Telefon

5 Schmetterlingsjagd

6 Tiergarten

7 Zu spät gekommen

8 Knabenbücher

9 Wintermorgen

10 Steglitzer Ecke Genthiner

11 Zwei Rätselbilder

12 Markthalle

13 Das Fieber

14 Der Fischotter

15 Pfaueninsel und Glienicke

16 Eine Todesnachricht

17 Blumeshof 12

18 Winterabend

19 Krumme Straße

20 Der Strumpf

21 Die Mummerehlen

22 Verstecke

23 Ein Gespenst

24 Ein Weihnachtsengel

25 Unglücksfälle und Verbrechen

26 Die Farben

27 Der Nähkasten

28 Der Mond

29 Zwei Blechkapellen

30 Das bucklichte Männlein

AnhangFragmente aus früheren Fassungen

31 Gesellschaft

32 Schränke

33 Bettler und Huren

34 Abreise und Rückkehr

35 Der Lesekasten

36 Neuer deutscher Jugendfreund

37 Schülerbibliothek

38 Das Karussell

39 Die Speisekammer

40 Affentheater

41 Erwachen des Sexus

42 Das Pult

Nachwort von Theodor W. Adorno

Editorisches Postskriptum

Berliner Kindheit um neunzehnhundertFassung letzter Hand

O braungebackne Siegessäule

mit Winterzucker aus den Kindertagen.

VORWORT

Im Jahr 1932, als ich im Ausland war, begann mir klar zu werden, daß ich in Bälde einen längeren, vielleicht einen dauernden Abschied von der Stadt, in der ich geboren bin, würde nehmen müssen.

Ich hatte das Verfahren der Impfung mehrmals in meinem inneren Leben als heilsam erfahren; ich hielt mich auch in dieser Lage daran und rief die Bilder, die im Exil das Heimweh am stärksten zu wecken pflegen – die der Kindheit – mit Absicht in mir hervor. Das Gefühl der Sehnsucht durfte dabei über den Geist ebensowenig Herr werden wie der Impfstoff über einen gesunden Körper. Ich suchte es durch die Einsicht, nicht in die zufällige biographische sondern in die notwendige gesellschaftliche Unwiederbringlichkeit des Vergangenen in Schranken zu halten.

Das hat es mit sich gebracht, daß die biographischen Züge, die eher in der Kontinuität als in der Tiefe der Erfahrung sich abzeichnen, in diesen Versuchen ganz zurücktreten. Mit ihnen die Physiognomien – die meiner Familie wie die meiner Kameraden. Dagegen habe ich mich bemüht, der Bilder habhaft zu werden, in denen die Erfahrung der Großstadt in einem Kinde der Bürgerklasse sich niederschlägt.

Ich halte es für möglich, daß solchen Bildern ein eignes Schicksal vorbehalten ist. Ihrer harren noch keine geprägten Formen, wie sie im Naturgefühl seit Jahrhunderten den Erinnerungen an eine auf dem Lande verbrachte Kindheit zu Gebote stehen. Dagegen sind die Bilder meiner Großstadtkindheit vielleicht befähigt, in ihrem Innern spätere geschichtliche Erfahrung zu präformieren. In diesen wenigstens, hoffe ich, ist es wohl zu merken, wie sehr der, von dem hier die Rede ist, später der Geborgenheit entriet, die seiner Kindheit beschieden gewesen war.

LOGGIEN

Wie eine Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Nichts kräftigte die meine inniger als der Blick in Höfe, von deren dunklen Loggien eine, die im Sommer von Markisen beschattet wurde, für mich die Wiege war, in die die Stadt den neuen Bürger legte. Die Karyatiden, die die Loggia des nächsten Stockwerks trugen, mochten ihren Platz für einen Augenblick verlassen haben, um an dieser Wiege ein Lied zu singen, das wenig von dem enthielt, was mich für später erwartete, dafür jedoch den Spruch, durch den die Luft der Höfe mir auf immer berauschend blieb. Ich glaube, daß ein Beisatz dieser Luft noch um die Weinberge von Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt; und es ist eben diese Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen wie die Karyatiden auf der Loggienhöhe über die Höfe des Berliner Westens.

Der Takt der Stadtbahn und des Teppichklopfens wiegte mich in Schlaf. Er war die Mulde, in der sich meine Träume bildeten. Zuerst die ungestalten, die vielleicht vom Schwall des Wassers oder dem Geruch der Milch durchzogen waren, dann die langgesponnenen: Reise- und Regenträume. Der Frühling hißte hier die ersten Triebe vor einer grauen Rückfront; und wenn später im Jahr ein staubiges Laubdach tausendmal am Tag die Hauswand streifte, nahm das Schlürfen der Zweige mich in eine Lehre, der ich noch nicht gewachsen war. Denn alles wurde mir im Hof zum Wink. Wieviele Botschaften saßen nicht im Geplänkel grüner Rouleaux, die hochgezogen wurden, und wieviele Hiobsposten

ließ ich klug im Poltern der Rolläden uneröffnet, die in der Dämmerung niederdonnerten.

Im Hofe beschäftigte mich die Stelle, wo der Baum stand, am häufigsten. Sie war im Pflaster ausgespart, in das ein breiter Eisenring versenkt war. Stäbe durchzogen ihn so, daß sie das nackte Erdreich vergitterten. Es schien mir nicht umsonst so eingefaßt; manchmal sann ich dem nach, was in der schwarzen Kute, aus der der Stamm kam, vorging. Später dehnte ich diese Grübeleien auf Droschkenhaltestellen aus. Deren Bäume wurzelten ähnlich, und die waren außerdem umzäunt. Kutscher hingen an die Umzäunung ihre Pelerinen, während sie für den Gaul das Pumpenbecken, das in das Trottoir gesenkt war, mit dem Strahle füllten, der Heu- und Haferreste wegtrieb. Mir waren diese Warteplätze, deren Ruhe nur selten durch den Zuwachs oder Abgang von Wagen unterbrochen wurde, entlegenere Provinzen meines Hofes.

Wäscheleinen liefen von einer Wand der Loggia zur anderen; die Palme sah um so obdachloser aus als längst nicht mehr der dunkle Erdteil sondern der benachbarte Salon als ihre Heimat empfunden wurde. So wollte es das Gesetz des Ortes, um den einst die Träume der Bewohner gespielt hatten. Ehe er der Vergessenheit verfiel, hatte bisweilen die Kunst ihn zu verklären unternommen. Bald stahl sich eine Ampel, bald eine Bronze, bald eine Chinavase in sein Bereich. Und wenn auch diese Altertümer selten dem Orte Ehre machten, so paßten sie zu dem, was er Altertümliches an sich selbst hatte. Das pompejanische Rot, das in breitem Bande an seiner Wand entlang lief, war der gegebene Hintergrund der Stunden, welche in solcher Abgeschiedenheit sich stauten. Die Zeit veraltete in diesen schattenreichen Gelassen, die sich auf die Höfe öffneten. Und eben darum war der Vormittag, wenn ich auf unserer Loggia auf ihn stieß, so lange schon Vormittag, daß er mehr er selbst schien als auf jedem anderen Fleck. Nie konnte ich ihn hier erwarten; immer erwartete er mich bereits. Er war schon lange da, ja gleichsam aus der Mode, wenn ich ihn endlich dort aufstöberte.

Später entdeckte ich vom Bahndamm aus die Höfe neu. Wenn ich an schwülen Sommernachmittagen aus dem Abteil auf sie heruntersah, schien sich der Sommer in sie eingesperrt und von der Landschaft losgesagt zu haben. Und die Geranien, die mit roten Blüten aus ihren Kästen sahen, paßten minder zu ihm als die roten Matratzen, die am Vormittag zum Lüften über den Brüstungen gehangen hatten. Eiserne Gartenstühle, die aus Astwerk oder von Schilf umwunden schienen, waren die Sitzgelegenheit der Loggia. Wir zogen sie heran, wenn sich am Abend das Lesekränzchen auf ihr versammelte. Aus einem rot- und grüngeflammten Kelch schien auf die Reclamhefte das Gaslicht nieder. Romeos letzter Seufzer strich durch unsern Hof auf seiner Suche nach dem Echo, das ihm die Gruft der Julia in Bereitschaft hielt.

Seitdem ich Kind war, haben sich die Loggien weniger verändert als die anderen Räume. Sie sind mir nicht nur darum nahe. Es ist vielmehr des Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selber nicht mehr recht zum Wohnen kommt. An ihnen hat die Behausung des Berliners ihre Grenze. Berlin – der Stadtgott selber – beginnt in ihnen. Er bleibt sich dort so gegenwärtig, daß nichts Flüchtiges sich neben ihm behauptet. In seinem Schutze finden Ort und Zeit zu sich und zueinander. Beide lagern sich hier zu seinen Füßen. Das Kind jedoch, das einmal mit im Bunde gewesen war, hält sich, von dieser Gruppe eingefaßt, auf seiner Loggia wie in einem längst ihm zugedachten Mausoleum auf.

KAISERPANORAMA

Es war ein großer Reiz der Reisebilder, die man im Kaiserpanorama fand, daß es nicht darauf ankam, wo man die Runde anfing. Denn weil die Schauwand mit den Sitzgelegenheiten davor Kreisform hatte, passierte jedes sämtliche Stationen, von denen aus man durch je ein Fensterpaar in seine schwach getönte Ferne sah. Platz fand man immer. Und besonders gegen das Ende meiner Kindheit, als die Mode den Kaiserpanoramen schon den Rücken kehrte, gewöhnte man sich, im halbleeren Zimmer rundzureisen.

Musik, die Reisen mit dem Film so erschlaffend macht, gab es im Kaiserpanorama nicht. Mir schien ein kleiner, eigentlich störender Effekt ihr überlegen. Das war ein Klingeln, welches wenige Sekunden, ehe das Bild ruckweise abzog, um erst eine Lücke und dann das nächste freizugeben, anschlug. Und jedesmal, wenn es erklang, durchtränkten die Berge bis auf ihren Fuß, die Städte in ihren spiegelklaren Fenstern, die Bahnhöfe mit ihrem gelben Qualm, die Rebenhügel bis ins kleinste Blatt, sich mit dem Weh des Abschieds. Ich kam zur Überzeugung, es sei unmöglich, die Herrlichkeit der Gegend für diesmal auszuschöpfen. Und dann entstand der nie befolgte Vorsatz, am nächsten Tage noch einmal vorbeizukommen. Doch ehe ich mir schlüssig war, erbebte der ganze Bau, von dem mich die Holzverschalung trennte; das Bild wankte in seinem kleinen Rahmen, um sich alsbald nach links vor meinen Blicken davonzumachen.

Die Künste, die hier überdauerten, sind mit dem zwanzigsten Jahrhundert ausgestorben. Als es einsetzte, hatten sie in den Kindern ihr letztes Publikum. Die fernen Welten waren denen nicht immer fremd. Es kam vor, daß die Sehnsucht, die sie erweckten, nicht in das Unbekannte, sondern nach Hause rief. So wollte ich mich eines Nachmittags vorm Transparent des Städtchens Aix bereden, ich hätte auf dem Pflaster, das von den alten Platanen des Cours Mirabeau verwahrt wird, voreinst gespielt.

Regnete es, so hielt ich mich nicht draußen vor dem Verzeichnis der fünfzig Bilder auf. Ich trat ins Innere und fand in Fjorden und unter Kokospalmen dasselbe Licht, das abends bei den Schularbeiten mein Pult erhellte. Es sei denn, ein Defekt in der Beleuchtung bewirkte plötzlich, daß die Landschaft sich entfärbte. Dann lag sie unter ihrem Aschenhimmel verschwiegen da; es war, als hätte ich noch eben Wind und Glocken hören können, wenn ich nur besser achtgegeben hätte.

DIE SIEGESSÄULE

Sie stand auf dem weiten Platz wie das rote Datum auf dem Abreißkalender. Mit dem letzten Sedantag hätte man sie abreißen sollen. Als ich klein war, konnte man sich ein Jahr ohne Sedantag nicht vorstellen. Nach der Sedanschlacht waren nur Paraden übriggeblieben. Als darum neunzehnhundertzwei Ohm Krüger nach dem verlorenen Burenkrieg die Tauentzienstraße entlang gefahren kam, stand ich mit meiner Gouvernante in der Reihe, um einen Herrn zu bestaunen, der im Zylinder in den Polstern lehnte und »einen Krieg geführt« hatte. So sagte man. Mir schien das großartig aber nicht einwandfrei; wie wenn der Mann ein Nashorn oder Dromedar »geführt« und damit seinen Ruhm erworben hätte. Was konnte im übrigen nach Sedan kommen? Mit der Niederlage der Franzosen schien die Weltgeschichte in ihr glorreiches Grab gesunken, über dem diese Säule die Stele war.

Als Quartaner beschritt ich die breiten Stufen, die zu den Herrschern der Siegesallee heraufführten; dabei bekümmerte ich mich nur um die zwei Vasallen, die beiderseits die Rückwand des marmornen Arrangements bekrönten. Sie waren niedriger als ihre Herrscher und bequem in Augenschein zu nehmen. Ich liebte unter allen am meisten den Bischof mit dem Dom in seiner behandschuhten rechten Hand. Mit dem Ankersteinbaukasten konnte ich schon einen größeren errichten. Seitdem bin ich auf keine heilige Katharina gestoßen, ohne nach ihrem Rad, auf keine heilige Barbara, ohne nach ihrem Turm mich umzusehen.

Man hatte mir erklärt, woher der Schmuck der Siegessäule stammte. Ich hatte aber nicht genau verstanden, was es mit den Kanonenrohren, die ihn bilden, auf sich hatte: ob die Franzosen mit goldenen in den Krieg gezogen waren, oder ob das Gold, welches wir ihnen abgenommen hatten, erst von uns zu Kanonen war gegossen worden. Ein Wandelgang verkleidete rundum die Säulenbasis. Ich habe diesen Raum, den ein gedämpftes, vom Gold der Fresken reflektiertes Licht erfüllte, nie betreten. Ich fürchtete, dort Schilderungen vorzufinden, die mich an Bilder eines Buches hätten erinnern können, auf das ich einmal im Salon einer alten Tante gestoßen war. Es war eine Prachtausgabe von Dantes »Hölle«. Mir schienen die Helden, deren Taten in der Säulenhalle dämmerten, im stillen ebenso verrufen wie die Scharen, die von Wirbelwinden gepeitscht, in blutende Baumstümpfe eingefleischt, in Gletscherblöcken vereist Buße taten. Darum war dieser Umgang das Inferno, das Widerspiel des Gnadenkreises, der oben um die strahlende Viktoria lief. An manchen Tagen standen Leute droben. Vorm Himmel schienen sie mir schwarz umrandet wie die Figurinen der Klebebilderbogen. Nahm ich nicht Schere und Leimtopf zur Hand, um, wenn ich mit dem Bauen fertig war, ähnliche Püppchen auf Portale, Nischen und Fensterbrüstungen zu verteilen? Geschöpfe solcher seligen Willkür waren droben im Licht die Leute. Ewiger Sonntag war um sie. Oder war es ein ewiger Sedantag?