Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Bertillón 166 ha reflejado como ninguna otra novela la insurrección contra Batista. La atmósfera terrible que envuelve a Santiago de Cuba se palpa y nos agobia: represión, terror, tortura y muerte no son soslayables, como la rebeldía y la lucha sin tregua por la libertad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 274

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Edición: Asela Suárez

Diseño de cubierta: Sergio Rodríguez Caballero

Diseño: Orlando Hechavarría Ayllón

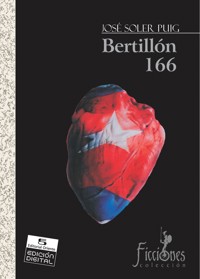

Ilustración de cubierta:“Mi” ciudad en rojo, óleo original de Ernesto Rancaño utilizado para el afiche de la películaCiudad en rojo

Composición: Virginia Pacheco Lien

Conversión a ebook: Idalmis Valdés Herrera

Primera edición: 1960

Segunda edición: 1975

Tercera edición: 1982

Cuarta edición: 1987

Quinta edición: 2000

Sexta edición: 2010

© Herederos de José Soler Puig, 2010

© Sobre la presente edición:

Editorial Oriente, 2023

ISBN 9789591113146

Instituto Cubano del Libro

Editorial Oriente

J. Castillo Duany No. 356

Santiago de Cuba

www.editorialoriente.wordpress.com

www.facebook.com/editorialorienteoficial/

Table of Contents

Start

Portada

Página legal

Bertillón 166

Datos de autor

Las campanas del reloj de la catedral resonaron entre los muros centenarios, rebotaron, cruzando el parque, en el nuevo edificio colonial del Ayuntamiento y se esparcieron sobre Santiago. Las siete. El sol lanzaba sus recién nacidos rayos sobre el grisoso azul triste del cielo. Dos aviones de propulsión se disparaban por los aires, dejando muy atrás el trepidante silbido de su fuerza. Dos mujeres, de luto, subían, poniéndose los velos, la empinada escalinata de la iglesia. En sus ojos había la roja huella de una noche de vela y su respiración era entrecortada. Buscaron los aviones con expresión de ansiedad. No lograron verlos y volvieron su atención a los escalones. El pordiosero Nemesio, serio y callado, extendió la diestra y, con la manoizquierda, levantó unas pulgadas sobre sus canas el suciosombrero de paño. Abría y cerraba la boca, masticando en seco. Las mujeres siguieron de largo, ignorándolo. Él se soltó el sombrero en la cabeza y se frotó las manos, sin dejar de masticar. Se quedó un instante quieto, con la vista en el suelo. Luego súbitamente, se encogió de hombros y, con reumático andar, comenzó a bajar lentamente los escalones de cemento. El hombre cubría la ruina de su cuerpo con un desteñido saco gris, una camisa verde, rota y sin botones, y pantalones carmelitas y diez colores más en los remiendos. Su rostro, macilento y fláccido, estaba ensombrecido por una barba lechosa de semanas, y sus ojos, pardos y sin brillo, aunque llenos de curiosidad, lucían pesados, como si les costara trabajo mirar. Su boca tenía un rictus amargo, duro, a la vez que angustiado. Metía los pies en unos zapatos de dos tonos, buenos todavía, aunque era fácil notar que le quedaban grandes. Su cuerpo, de la cintura para arriba, se inclinaba hacia un lado, el izquierdo, por una desviación senil de las vértebras, y el pordiosero mantenía elequilibrio apoyando la mano en la pierna al bajar cada escalón.

Ya en la acera, el hombre se detuvo y, calmosamente, se dedicó a observar a la gente que pasaba. Nunca dejaba de masticar en seco. Sólo le quedaba un diente, amarillo y largo, en la boca pasa.

Por su lado cruzaban caras serias, muy serias, con sombras de ansiedad, tensas y expectantes; caras llevadas hacia arriba y hacia abajo, de un lado a otro de la calle, por unospasos apresurados, como de fuga angustiada, pasos que noparecían tener destino. Pasos de gente que andaba de prisa por obligación de la costumbre, pero que no ponía voluntad en su prisa.

En frente, la plazoleta redonda del parque, con su baja verja de hierro alrededor, pintada de verde oscuro. Bajo los árboles de higuito, que alguna que otra vez lanzaban pájaros al aire, entre los alelíes y las malangas, los clarines blancos y morados y las flores del sol, dos muchachos harapientos, blanco uno, negro el otro, limpiaban descalzos y de rodillas, con violentos pañazos, los zapatos de los ceñudos clientes sentados en los bancos de granito.

Máquinas, camiones y carretillas de caballos bajaban Heredia hacia la plaza del mercado. En la acera opuesta, un mulatico voceaba, con aburrido sonsonete, elDiario de Cuba.

Junto a Nemesio, el gordo Manuel, con el tabaco en la boca, levantaba la puerta metálica de su vidriera de apuntaciones de bolita de los bajos del atrio y recogía los fardos de periódicos amontonados en la acera. El hombre tiraba los paquetes, uno a uno, dentro del establecimiento, deteniéndose después de cada lanzamiento para respirar.

El pordiosero esperó en la acera hasta que el gordo terminó con los periódicos y entró en su establecimiento. Entonces encaminó hacia allí sus arrastrados pasos. Extendió la mano, como si pidiera una limosna, y recibió un periódico del gordo. Con movimientos trabajosos, lo desplegó sobre la vidriera-mostrador.

El viejo no se detuvo ni un instante en la primera página; abrió el periódico por la tercera y se inclinó sobre el papel para leer, acercando mucho los ojos a las letras. Tenía la boca abierta y torcía el labio inferior. Ahora no masticaba en seco. Su cara se movía sobre las hojas desplegadas, llevando la mirada hacia arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha, buscando los titulares. Al fin, la mirada se detuvo.

Juzgados

Todavía en esa sección, sus ojos siguieron buscando, llevados por los movimientosde la cara. Desdeñaban las líneas por montones, como si les importaran un bledo los nacimientos, matrimonios y divorcios. Al fin, se detuvieron en el encabezamiento de un párrafo.

Defunciones

Sólo entonces el hombre se puso a leer.

“Ángela Piedra Rico, de 25 años, de cáncer de pulmón. Ricardo Pérez, de 18 años, Veguita de Galo, Bertillón 166.Joaquín Palacios Díaz, de 24 años, Santa Úrsula, Bertillón166. Juan Ramírez Peláez, de 15 años, Bertillón 166. Alfredo Aparicio, de 81 años, tuberculosis intestinal. Juan Queralta Nacer, de 59 años, neoplasma del colon. Pedro Díaz, de12 años, de caquexia y leucemia”.

El viejo levantó la vista del periódico, aunque siguió con las manos apoyadas en la vidriera y la cara inclinada hacia el papel. Miraba vagamente el “fijo” y los “corridos” que anunciaba la pizarra. La expresión se le había hecho infeliz y tenía los ojos húmedos y mustios, como agotados por el esfuerzo de la lectura. Por un instante, pareció que todo él se había desplomado sobre la vidriera, que ya no se iba a levantar jamás. Pero se repuso y recogió el periódico. Luego de ordenar las páginas, se lo devolvió al gordo, quien lo miró fijamente, arqueadas las cejas, al recibirlo.

El pordiosero inició el regreso, muy cansadamente, hacia su puesto, en la escalinata de la catedral. En la acera, como no se ocupaba de ver por donde andaba, tropezó con un hombre que pasaba. El viejo se detuvo y se fijó con atenta calma en el transeúnte.

Era un moreno trajeado de azul oscuro, sin corbata ni sombrero, serio, hasta hosco, con la tensa expresión que Nemesio había visto en todas las caras aquella mañana, pero en la del negro había además un aire de resuelta determinación que las otras no tenían. Se había detenido momentáneamente, como para ver el resultado de su tropezón con el viejo, las manos alertas, por si tenía que evitar su caída. Al ver que el pordiosero seguía tranquilamente en pie, murmuró: “Perdón”, y se alejó.

Nemesio no oyó su voz, pero supo, por el movimiento de los gruesos labios, de la disculpa y movió negativamente la cabeza. Se quedó pensativo, mirándolo alejarse.

El negro parecía saber exactamente a donde iba y hasta el tiempo que emplearía en ir. Al viejo le llamó la atención, sobre todo, la decisión que vio en sus ojos pardos, algo así como una bala disparada rectamente al blanco. La piel negra de su cara era tersa y brillante y estaba mojada de sudor. En la frente, partiendo de entre las cejas y terminando donde empezaba el cabello ensortijado, había una pronunciada arruga.

Aunque no lo conocía —estaba seguro de que era aquella la primera vez que lo veía— al pordiosero le pareció encontrar en el negro algo familiar, algo que quizás tenía él también en su persona, pero no pudo descifrar el qué. De todos modos, por aquel algo peculiar, que él ignoraba, la estampa se le quedó en la cabeza, grabada con firmeza y claridad.

Nemesio era sordo como una tapia, mejor, como un clavo de vía —esos clavos gruesos que enterraban en la cabeza de los hombres—, tenía cerca de setenta años y pedía limosna desde poco más de los cuarenta, luego de perder el oído en la explosión de un barreno, mientras trabajaba en la construcción de la carretera Central, en el tramo de Quintero, cuando la dinamita estalló antes de tiempo. De allí le quedó también el reumatismo. No era de Santiago. Si tenía familia en algún otro lugar de Cuba, no había por qué decirlo, ni tampoco a nadie le habría de interesar su procedencia.

Vivía en un rincón del atrio y todas las semanas iba a los cuartos del Ejército de Salvación a darse un baño y cada dos o tres meses se dejaba pelar y afeitar por un barbero amigo.

Había hecho amistad con un curita de la catedral, de gafas y ojos muy vivos, y estaba en el secreto de muchas cosas, a pesar de su sordera. Entendía bastante bien las palabras por el movimiento de los labios y a veces conocía conversaciones distantes de gentes que no podían imaginarse que él las estuviera “oyendo”.

Aquella mañana, luego de la lectura de las defunciones y del choque con el negro, estando ya en su lugar de costumbre, en el atrio, no podía estar tranquilo. Se quitaba y se ponía el viejo sombrero, masticaba más de lo habitual, lanzaba manotazos a las moscas. A los pocos minutos, se dio vuelta y, con el sombrero en la mano, entró en la catedral. Atravesó la amplia nave y, bien cerca del altar del centro, se hincó de rodillas.

En su cabeza, libre de todo ruido de afuera, se abría paso un torrente estruendoso y horrible:

“Señor, ¿hasta cuándo!”

Nunca creyó en nada, pero en aquel momento estaba dispuesto a creer en todo, en cualquier cosa. Algo en su interior se estaba desmoronando, algo que él sabía muy bienlo que era, algo que lo había sostenido en su miseria y desamparo: el orgullo de saberse hombre.

Se puso de pie, limpiándose con una manga de su saco la frente sudorosa. Volvió a medias la cabeza. De espaldas a los bancos, de rodillas, unas mujeres tenían caídas las cabezas. En su actitud temblaba una plegaria.

Nemesio supo, sin oír las palabras ni leer el movimiento de los labios, el contenido de su rezo:

“Señor, ¿hasta cuándo!”

Sintió que los años le caían sobre los pies, inmovilizándolos. Creyó que estaba en trance de muerte. La vida le pesaba en los huesos como una carga absurda.

Con mucho esfuerzo, consiguió arrastrar los pies y moverse por el pasillo que formaban las dos hileras de bancos. Se dirigió a su sitio, en el atrio, frente a la escalinata. A sus espaldas, a la luz de las velas, el sacerdote consagraba la hostia. El viejo llegó hasta la puerta,

Súbitamente, vio a los cuatro hombres. Estaban uniformados, de amarillo y azul, y subían la escalinata. En susmanos, como insignias de la muerte, la amenaza de las armaslargas. Fusiles y ametralladoras de mano. Abría la marcha un individuo alto y robusto, la gorra de oficial sobre los espejuelos oscuros.

El sordo volvió sobre sus pasos. Se le libraron los pies de la impedimenta de los años. Ahora era el corazón lo que le pesaba. La frente se le había llenado de nuevo de sudor. El viejo caminaba con angustiosa desesperación.

—El curita —murmuraba aterrado—. El curita.

Atravesó la nave y pasó frente al altar, sin humillarse, con atolondrada prisa. Creyó ver sobre él los ojos del sacerdote que oficiaba, recriminante la expresión. El monaguillo agitaba frenéticamente las campanillas plateadas.

Nemesio entró en la sacristía.

En el recinto había cinco personas, que el sordo, en su precipitación, vio de bulto, sin fijarse en nadie más que el padre González, el curita de las gafas y los ojos vivos. El sacerdote volviéndose hacia él, se le acercó un paso.

—¿Qué hay, Nemesio? —le preguntó, extrañado de su expresión de susto—. ¿Qué quieres?

Al sordo se le hacía difícil la palabra. Dirigió una mirada desconfiada a los acompañantes de su amigo. Empezó a masticar en seco. El curita lo apremió.

—Vamos, hombre —y movió las manos, incitándolo.

Nemesio tenía los ojos muy abiertos.

—Cañizares —respondió—. Viene Cañizares... Aquí. Está en el atrio.

El curita echó el busto hacia atrás. Los ojitos le relampagueaban tras los cristales. A Nemesio le pareció que le hacía a los otros un gesto pidiendo calma y serenidad.

—¿Y qué? —replicó, al fin, el sacerdote—. Que venga. No faltaba más... Todos los hombres tienen cabida en la casa de Dios —cambió repentinamente de expresión, su rostro se tornó sombrío; se dirigió a sus acompañantes y les pidió—: Vengan conmigo, señores.

El grupo desapareció, en fila, tras una puerta, con el curita a la cabeza.

De pronto, Nemesio cayó en cuenta de que conocía a uno de aquellos hombres. La palabra conocer no le pareció exagerada en su pensamiento, aunque, en verdad, sólo lo había visto una vez. Era el negro con el cual tropezara al salir de la vidriera de apuntaciones. Era él. El mismo traje azul oscuro, la misma actitud de segura resolución. Quizás tenía más pronunciada la arruga de la frente.

Al mendigo jamás le pareció tan pesada la desgracia de su sordera. Se quedó en pie, inmóvil, tenso como cuerda de guitarra, con los nervios a flor de piel.

Sabía, por desdichadas experiencias, que su piel “olía” los tiros y las explosiones de bombas y petardos, siempre que fueran lo suficientemente cerca. Aguzaba la piel, como los demás cristianos el oído. Pero pasaron dos minutos y no sintió ningún tiro. Entonces Nemesio aflojó sus gastados nervios y se sentó en el reclinatorio del rincón. Y, tapándose la cara con las manos, los codos apoyados sobre las piernas estiradas, se puso a esperar, masticando en seco.

El curita atravesaba el patio central. Iba solo y su paso era despreocupado y lento. Llevaba un devocionario en la mano y con el pequeño libro se golpeaba suavemente la sotana, junto a la pierna. Tenía las gafas bien altas en la nariz, como un insecto de cristal posado entre los ojos. El labio inferior lo mantenía entre los dientes. Miraba al suelo al andar, como sumido en piadosa meditación, no muy profunda. El que lo hubiera visto así, envuelto en tan inocente serenidad, habría pensado que el curita debía estar en un altar. Hasta el brillo de sus ojos parecía no ser otra cosa que la llamita del Espíritu Santo.

El jefe corpulento, los dos policías y el soldado, se hallaban reunidos bajo el marco de la puerta monumental del fondo. Las armas se prolongaban en sus manos hacia el cielo. El padre González, mirándolas de reojo, sin levantar la cabeza, se dijo que así debían ser las velas del infierno, negras y feas, si es que había velas en el infierno. Y esas velas infernales estaban allí, en el patio de la catedral, entre los muros de la casa de Dios.

El curita se sintió indignado. Sin embargo, cuando llegó cerca de los visitantes, su voz no reveló el menor síntoma de pensamiento descortés hacia los uniformados, sino que su acento fue humilde y sencillo.

—¿En qué puedo servirlos, señores? —dijo, y se quedó muy quieto, la cara inclinada hacia ellos, en actitud de amable espera.

El oficial corpulento lo miró de la cabeza a los pies. Levantó la mano, con el índice extendido, y señaló los cuatro costados del patio, en un gran círculo envolvente.

—Sabemos que ustedes tienen escondidos unos tipos aquí.

El curita retrocedió, infantilmente espantado, con las manos en la cabeza.

—¡No! —se horrorizó—. ¡Dios nos libre! Lo único que podemos ocultar aquí es el pecado de las criaturas.El secreto de confesión... ¿saben...?

Los policías se echaron a reír. El jefe se llevó el puño apretado a la boca.

—De todos modos —dijo—, queremos registrar y vamosa registrar. Y ruéguele a Dios, padre, que no encontremos aquí los pecados que sospechamos...

—Como usted quiera —repuso el sacerdote—. Por supuesto, tienen ustedes orden judicial, ¿verdad?

—Hombre, ¡claro! ¡Cómo no! ¿No la ve? Aprecie la firma del juez —respondió solemnemente el individuo con estrellas de coronel—. Mire qué firma más hermosa..

Y le señaló al curita, con otro gesto circular, las armas de sus hombres y la propia.

El religioso se mordió los labios y asintió. Extendió las manos crispadas ante sí. Por un instante, sus ojos fulguraron tras las gafas, pero enseguida volvió a aparecer en ellos la llamita del Espíritu Santo.

—Vengan entonces —dijo, con humildad—. Hagan el favor, señores.

E inició la marcha. Ellos lo siguieron alertas y con las armas listas.

Mientras andaban, el joven sacerdote oía sus rudos pasos y era como si le estuvieran pisando sobre la cabeza. Por un momento, creyó que iba a perder su sangre fría. Las gafas las tenía empañadas por el sudor de la frente. La boca, seca, y los labios le empezaban a temblar. “No me abandones, Jesús”.

Se guardó el devocionario en el amplio bolsillo de la sotana y sacó un pañuelo blanco. Se despojó de las gafas y limpió los cristales con el pañuelo, sin dejar de caminar. Luego las miró de lejos, en el extremo del brazo, y se las volvió a colocar sobre la nariz. Se guardó el pañuelo en el bolsillo. Oyó a sus espaldas unas risas sonoras y volvió la cabeza.

—Por favor, señores —dijo, como un reproche pero con acento de ruego—, miren en qué lugar estamos... la santa catedral.

Tal vez fuera la presencia de los siglos en los altos paredones, o el silencio que pesaba sobre el lugar, o el místico temor que inspiran las iglesias a quienes, sin ser militantes de ninguna religión, creen, sin embargo, en un algo indefinible; lo que fuera, el caso es que la voz del coronel tuvo acento un poco avergonzado cuando dijo:

—Sí, padre.

El curita guió a los hombres por todo el viejo edificio, sin mostrar en ningún momento el menor signo de miedo. Bajo las campanas, en las dos torres gemelas, ellos buscaron en todos los rincones. Enormes armarios fueron abiertos. Ellos miraban, palpaban, revolvían, casi sin pronunciar palabras. Sólo en una ocasión, se completó una frase por boca de los militares.

—Esto huele un poco a muerto —dijo el soldado, arrugando la nariz.

—Sí —le respondió el sacerdote—. Todas las iglesias tienen ese olor. Para los incrédulos es un misterio, para los devotos, no.

El coronel se mostró interesado.

—¿Y de qué viene el olor?

El curita lo miró por entre los párpados caídos. Dejó crecer la pausa.

—¡Quién sabe! —contestó, al fin; prosiguieron la marcha.

Como ellos golpearan insistentemente las paredes con las culatas de sus armas, el sacerdote les aclaró, sacudiendo la cabeza:

—Aquí no existen túneles ni subterráneos. Mucho menos, cuartos secretos. Eso es una leyenda. Todo aquí está sobre tierra. No hay más que lo que pueden ver ustedes.

La cara del coronel comenzaba a mostrar signos de aburrimiento.

Frente a una puerta cerrada, los uniformes se detuvieron, en espera de que el curita la abriera, como había hecho con todas, pero él continuó la marcha, ignorándola. Al coronel se le llenaron de malicia los ojos, tras los lentes oscuros.

—Oiga, padre...

Él se volvió con inocencia.

—¿Qué?

—Esta puerta...

El sacerdote regresó a ellos, con mucha calma y una mano en alto, junto a la cara.

—Lo siento —se disculpó, apenado—, pero ahí no pueden entrar. Es lugar sagrado.

—¿Sagrado...?

—Sí, señor.

El curita lucía encogido y lleno de pesadumbre, como muchacho cogido en falta grave. Hasta casi se podía decir que tenía miedo.

—¡Ábrala! —bramó el coronel, con el arma en alto—. ¡Qué importa lo que sea!

—No

—¿Cómo que no?

Los subalternos se agitaron, movieron sonoramente las armas. El amenazante trastrás de la palanca de un rifle al ser montado, repercutió lúgubremente a lo largo del pasillo.

Con calmosa lentitud, el padre González se apoyó de espaldas en la puerta y abrió sobre la madera sus brazos en cruz.

—No pueden entrar —insistió—. Es lugar sagrado.

—¡Quita!

Fue el mismo coronel el que lo lanzó al suelo, de un violento empellón. Sobre la figura del caído se desplegó la negrura de la sotana y aparecieron las piernas de los rayados pantalones grises.

A la cuarta patada, la puerta se abrió con un crujido, que el coronel y sus hombres corearon con una exclamación de triunfo.

—¡Aquí es!

El vacío de la puerta abierta se tragó a la gente de uniforme. Enseguida se oyó un tropel de ruidos: todo allí estaba siendo revuelto y sacudido.

El curita, en el suelo, se mordía los labios. Sus ojos despedían chispas de burla, aunque su rostro permanecía serio. Empezaba a levantarse, cuando vio salir a los cuatro hombres. Lucían desencantados y llenos de disgusto.

—Vámonos —decía el coronel, tremolando en la mano desarmada, los espejuelos oscuros—. Tengo necesidad de aire fresco. Este ambiente de brujas me da ganas de vomitar. Sólo ropa de cura.

—¿Y si no había nada de particular, por qué ese...? —inquirió uno de los policías, señalando con el dedo al curita, que ya se había levantado del suelo y tenía en el rostro una desamparada expresión.

—Porque ellos consideran sagrados esos trapos —rugió el coronel—. ¡Vámonos! Aquí hay peste a infierno. ¡Curas del demonio!

Hoscamente, caminaron hacia el patio, buscando la salida, con las armas aferradas en las manos nerviosas.

El joven sacerdote, a una prudente distancia, iba detrás de ellos.

No pasaron por la nave de los altares. Llegaron al atrio por una salida lateral. El curita, desde la puerta, los estuvo observando hasta que bajaron la escalinata. Luego se mantuvo allí un minuto más con la mirada fija en el lugar por donde desaparecieron los uniformados.

Se sacudió la sotana y volvió sobre sus pasos. Llegó al sitio en que había sido arrojado al suelo, en el pasillo. Y, sin mirar siquiera la puerta que habían violentado los soldados de Batista, abrió la que quedaba precisamente en frente.

En la habitación estaban los cuatro hombres que había visto el sordo en la sacristía. Los dos jóvenes, en mangas de camisa, se mantenían apartados en un rincón. El moreno deltraje azul se hallaba al lado de un muchacho trigueño, alto yancho de hombros, muy alborotado el pelo negro y muy abiertos los ojos del mismo color. Todos estaban de pie, aunque en el recinto había más de cuatro asientos.

Los hombres se acercaron al sacerdote, que movía las manos frente al pecho, sin decir palabra y con la cara seria, aunque los ojos le reventaban de malicia.

—¿Se fueron? —preguntó el muchacho trigueño, poniendo una mano amistosamente en el hombro del recién llegado.

—Sí, Rolando —confirmó el curita—. Se fueron, con la ayuda de Dios.

El moreno le examinaba atentamente la cara al sacerdote.

—Pero a usted lo maltrataron, padre —dijo, mirándole los ojos—. Desde aquí oímos lo que le decían y un ruido como de lucha.

El cura movió la cabeza. Se sacudió con ambas manos la parte de atrás de la sotana.

—Lucha no hubo ninguna —aseguró—. Sólo un simple empujón. Pero estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos preparar el viaje. ¿Van todos?

Ocupó lasilla que tenía más cerca. Los demás continuaron de pie.

—Todos, no —dijo Rolando—. Solamente estos dos. A nosotros no nos ha llegado el turno todavía.

El padre González lo miró fijamente y sonrió.

—Ya les llegará —afirmó, y en la voz tenía un ligero temblor—. Hay que tener fe.

—Sí.

—Y entonces, padre... Nosotros... el viaje... ¿Cuándo? —inquirió uno de los más jóvenes.

El curita movió pensativamente la cabeza.

—Quizás hoy mismo... Tal vez...

Todos se quedaron en silencio. Rolando miró al negro y luego a los demás.

—No les he presentado al... al señor —dijo, vacilando—.Es... alguien que quiere luchar contra Batista, con nosotros.

El muchacho parecía estar metido en un atolladero. Debía molestarle algo dentro de sí. El negro lo miraba con expresión tranquila, sin sonreír, pero con el rostro lleno de amabilidad. El sacerdote y los dos más jóvenes observan al moreno con amistosa curiosidad.

—Es comunista —lanzó Rolando y, después de haberlo dicho, lució tranquilo.

—Comunista —repitió maquinalmente el curita y se puso de pie, lentamente, con las manos en la cintura.

—Comunista, sí, señor —reiteró el moreno, mirado a todos con sencillez.

No parecía sentirse molestado en lo más mínimo por el examen insistente de los ojos vivos del padre González.

—Ya que Cintra lo trae —dijo éste, mirando de soslayo a Rolando—, sea usted bienvenido. Y le deseo sinceramente suerte.

—Gracias, padre.

Rolando Cintra explicó:

—Tiene experiencia en la lucha obrera; ha sido dirigente sindical. Ustedes saben cuánto necesitamos de los obreros. Tenemos que organizarlos y librarlos de Mujal, ponerlos frente a Batista.

—Para eso están los muchachos de la JOC —rezongó el padre González y volvió a ocupar su asiento.

El joven trigueño volvió hacia él su rostro, con expresión de cansancio e impaciencia.

—Sí, padre, sí —dijo—. La JOC está bien entre los bancarios y nada más.

—No, señor —saltó el curita—. También en la compañía eléctrica y en la de teléfonos.

—Ahí también, padre, sí —concedió Rolando—. Está bien. Pero nosotros tenemos que agrupar a todos los obreros. A los de saco y corbata y los demás. La JOC no puede hacer mucho con los que tienen callos en las manos y patronos que comulgan y van a misa. El compañero, sí. Puede y mucho. Yo lo cité aquí para que hablara con Joaquín, pero como Joaquín no ha venido...

El curita se dio una palmada en la frente y se quedó con la mano sobre los ojos. Se levantó lentamente de la silla.

—Joaquín no ha venido ni vendrá —dijo con suma tristeza—. No sé cómo he podido olvidarlo. No me lo puedo explicar.

Rolando se irguió, con los músculos contraídos; por los ojos entrecerrados dejaba escapar un filo de mirada desafiante.

—¿Qué le pasó a Joaquín? —exclamó.

El padre González bajó la cabeza.

—Joaquín apareció esta mañana en Chicharrones —musitó—. Catorce balazos.

Los dos iban por la calle, uno al lado del otro, en silencio. El sol picaba fuerte ya y el moreno sufría con el fuerte calor que le daba el saco. La camisa blanca de mangas cortas del muchacho parecía más fresca junto al traje oscuro. Subían Enramadas y la calle estaba bastante concurrida. Sin embargo, no había mucho rumor de voces. La gente transitaba seriamente y con escasas palabras. Sólo de cuando en cuando se oía una risa. La risa sonaba, en la seriedad general, fuera de tono, como una profanación. Las risas parecían estar condenadas en Santiago. No había que mirar mucho para descubrir que el reidor usaba uniforme. Era algo sabido de antemano. El uniforme podía ser amarillo o azul o de ningún color en especial. Porque, en algunas ocasiones, el uniforme no lo hacía el color, ni el corte, ni las insignias, ninada y, sin embargo los santiagueros conocían y despreciaban ese uniforme, un uniforme que se llevaba en la cara: el uniforme del chivato.

Anduvieron varias cuadras, sin decir palabra. El moreno se hundía en sus ideas y quizás ni se daba cuenta de por dónde andaba. El muchacho miraba a todas partes y, de cuando en cuando, dirigía un somero saludo a alguien que pasaba.

—Ustedes están locos —dijo, de repente, el negro.

—Puede ser —concedió, meditabundo, Rolando Cintra.

Mucha gente pasaba por su lado, gente que ellos no conocían. Entre los vehículos que bajaban Enramadas, había alguna que otra microonda. Sus tres ocupantes miraban por las ventanillas, con desafiante atención. Siempre mantenían apuntando hacia fuera al cañón de sus armas: Garand, Springfield, carabinas San Cristóbal, M-1.

En silencio, los dos hombres continuaban su camino. Al doblar una esquina, se encontraron frente a la plaza de Dolores, con su piquera de máquina y guaguas de carretera, punto de reunión de choferes y gente de viaje.

—Vamos a sentarnos un rato —sugirió Rolando.

—Bueno.

Ocuparon un banco vacío de hierro y madera, pintado de verde, en un extremo de la plaza, frente al paredón del atrio de la iglesia de Dolores. Junto a ellos no había nadie. Los protegía del sol, cada vez más fuerte, la sombra de un higuito.

—Tú consideras locura luchar contra Batista —comenzó Rolando Cintra.

El negro sacudió una mano.

—No —dijo—. Luchar contra Batista no es locura; es todo lo contrario... Ustedes me parecen locos por los métodos que emplean.

—La Sierra, por ejemplo...

—No. La Sierra está muy bien. Eso no. Es la falta de organización, las bombas, los atentados indiscriminados...

Hablaban con voz casi normal, quizás en un tono menos alto que el estilo habitual de los santiagueros, pero sin dar la impresión de que lo hacían. A dos pasos de ellos, nadie podría escuchar lo que decían y, sin embargo, no hablaban en voz baja. Aunque sólo parecían atentos al rostro de cada uno, en realidad, vigilaban muy celosamente las cercanías del banco que ocupaban.

—Tenemos organización —puntualizó el muchacho—, aunque distinta a la que tú conoces. Ya oíste al padre González dar la noticia de lo de Joaquín...

—Sí.

—Joaquín era un organizador de primer orden —la voz le salía ronca por la garganta apretada; una sombra de pena ennegreció todavía más los grandes ojos—. Él formó los primeros grupos de acción. Claro que no podemos tener organización de masas. Nuestro único acto de masas fue unentierro; la tribuna la levantamos sobre el cadáver de un compañero asesinado, un gran organizador también y un gran combatiente y un gran cubano. Algún día se verá que era un apóstol. Ahora las cosas se han puesto tan duras, que a Joaquín no le podemos hacer entierro. Si pretendiéramos hacer organización de masas, acabaríamos por organizar sólo cadáveres...

—Se puedeorganizar a los trabajadores clandestinamente y...

—Claro que sí —interrumpió Rolando Cintra—. Y para eso buscamos hombres como tú.

El moreno se abrió el saco y agitó las solapas, abanicándose con ellas el pecho. Su camisa de rayitas verdes estaba empapada en sudor.

—A los trabajadores les repugnan las bombas —sentenció, soplando de calor.

—No tienen por qué repugnarles. Nuestras bombas nunca han matado a nadie. Las ponemos para revolucionar el ambiente y para que se suelte el terror de las bestias de Batista, contra nosotros, naturalmente, para que el pueblo se dé cuenta hasta dónde son capaces de llegar esas hienas. Pero tenemos mucho cuidado al ponerlas. Y si, con todo, resulta alguna desgracia, peor desgracia es vivir bajo una tiranía.

El negro, irguiendo la cabeza y agitándose, le indicó la frase en el aire con un dedo.

—¿Ves? Con una desgracia quieren acabar con otra. Por eso digo que ustedes están locos.

—Sí, está bien. Estamos haciendo una revolución con métodos nuestros, distintos a los convencionales. De acuerdo. Pero ya veremos al final...

El muchacho lucía un poco cansado.

—Y peor resulta lo de los atentados a los soldados —dijo el comunista—, sólo por ser soldados, sin tener en cuenta si tienen las manos manchadas de sangre o no.

—En cuanto a eso... los soldados muertos... Ellos, cuando nos matan a nosotros, ¿averiguan?, ¿tienen escrúpulos? Además, si no ponemos bombas, si no matamos soldados, ¿qué quieres tú que hagamos?

El otro hombre estiró las piernas.

—Organizar a los trabajadores —contestó—. Los trabajadores son la fuerza principal en todo movimiento verdaderamente revolucionario.

—¡Dale, Juana! —se impacientó Cintra, pero dominándose, enseguida, repuso—: Los trabajadores son una fuerza, pero en Cuba, la fuerza principal son los campesinos. Ellos son los cubanos más puros y enteros. ¿Sabes que si no hubiera sido por los campesinos, habríamos sido aniquilados en la Sierra?

—Lo supongo...

—Tenemos que organizar a los trabajadores, claro, pero no es tan fácil... Piensa en la dirección podrida, vendida a Batista, en los sindicatos sin asambleas, en la falta de fe... Si hacemos la guerra de la manera que tú pretendes, ésta sería otra Guerra de los Diez Años.

—Si siguen como van, será la guerra de los cien mil muertos...

Rolando Cintra levantó el puño derecho y lo sacudió en el aire.

—Es... —comenzó, pero se detuvo de repente.

Se le pusieron rojas las orejas.

—¿Qué ibas a decir? —le preguntó con ternura el negro.

Además de confundido, el semblante del muchacho lucía triste.

—Iba a decir que era preferible eso de los cien mil muertos... Me callé porque me pareció una cosa terrible.

El hombre le puso la mano en el hombro. Seguía mirándolo con ternura.

—¿Qué edad tienes? —le preguntó.

—Veinticuatro años —contestó, con visible enfado por el asunto—. Mira, ¿te fijaste en aquellos dos muchachos de la catedral?

—Sí.

—Mataron dos soldados. ¿Sabes por qué? Porque necesitaban rifles para irse a la Sierra. Ya están muy quemados. Si los cogen aquí... —se pasó el largo del índice por la garganta—. ¿Y qué querías tú? ¿Que se pusieran a averiguar si los soldados que tenían los rifles, ¡sus rifles!, eran asesinos o santos angelitos? ¡No, hombre, no!

El negro habló con acento de sentencia.

—Las exigencias generales están por encima de las necesidades particulares. A ellos les harían falta los rifles, pero, ahora, lo esencial es ganarse a los soldados.

—¿Ganarnos a Cañizares?

—No. Claro que a ése, no. Pero los soldados no son Cañizares ni coroneles. Hay soldados iguales a ti y a mí, que son soldados porque son soldados.

—Todos los soldados sostienen a Batista.

—Pueden dejar de sostenerlo.

—Mira, vámonos —dijo, de repente, Rolando.