14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Buch erzählt ganz persönliche Geschichten, wie wir sie mit Bildern erleben können.Wie Bilder zu uns sprechen, wenn sie zu uns sprechen, hängt bekanntlich nicht nur vom Bild ab, sondern auch davon, zu wem es spricht und wann und wo es das tut. Darum können wir vor Überraschungen und Entdeckungen nie sicher sein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Hanna Johansen

Bilder

Geschichten vom Sehen

DÖRLEMANN

Der Verlag bedankt sich bei der Stadt und beim Kanton Zürich für die Unterstützung der Publikation.

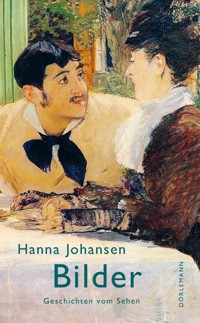

Alle Rechte vorbehalten © 2022 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung des Gemäldes Chez le Père Lathuille von Édouard Manet (1879) Frontispiz: Das beschriebene Baumfoto von Verena Eggmann Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-910-2www.doerlemann.ch

Inhalt

Dieses Buch

Das Buch erzählt ganz persönliche Geschichten, wie wir sie mit Bildern erleben können, wenn wir nicht vom Fach sind. Die Auswahl ist darum stärker von Zufällen abhängig als vom Kanon.

Es kann aus diesen Gründen nicht darum gehen, dem einzelnen Werk oder seinem Künstler ganz gerecht zu werden. Bedeutung im Rahmen der Kunstgeschichte soll auch nicht behauptet werden. Wollte ich das, hätte ich anders auswählen und vor allem den Rahmen des christlichen Abendlands verlassen müssen.

Es geht auch nicht um ein Album für meine Lieblingskünstler. Einige von ihnen sind nicht dabei, weil die Geschichten, die mich mit ihnen verbinden, allzu persönlich oder allzu allgemein sind. Thema sind Überraschungen, unsere stillen Abenteuer der unterschiedlichsten Art.

Geordnet ist das chronologisch im Sinn der europäischen Kunstgeschichte, außer am Anfang und am Ende. Die Texte lassen sich zwar einzeln lesen, aber ich würde davon abraten. Es ginge einiges verloren, was sich in unseren Köpfen abspielt, wenn wir uns an das erinnern, was wir auf früheren Seiten eines Buchs gelesen haben.

Wie Bilder zu uns sprechen, hängt bekanntlich nicht nur vom Bild ab, sondern auch davon, zu wem es spricht und wann und wo es das tut. Es ist darum wahrscheinlich, dass wir uns über Entdeckungen freuen, die andere längst gemacht haben und die wir kennen und berücksichtigen würden, wenn wir die Sekundärliteratur in ausreichendem Maße gelesen hätten.

Die Erfahrung zeigt aber, dass in einem Buch Persönliches und womöglich auch allzu Persönliches sich beim Lesen von den Schreibenden löst und im Kopf der Leserin wie etwas Eigenes tätig wird. Nur das kann ein Buch wirklich interessant machen. Beim Schreiben weiß man ganz wie im Menschenleben nicht, welche Details oder Grundgedanken beim Gegenüber ankommen. Klar ist aber, dass sie, wenn sie ankommen, dies auf ganz direkte Weise tun, ohne den Umweg über das Allgemeine zu nehmen, dessen Botschaften ja ohnehin meistens aus dem Allgemeinheitszustand nicht wieder herausfinden.

Kilchberg, August 2022 Hanna Johansen

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Zwei Selbstbildnisse

Oft gehe ich in einer fremden Stadt, wenn ich vom Ungewohnten ermüdet oder ratlos bin, ins Kunstmuseum. Mir fehlt der Schutz von Alltagsgewohnheiten, wenn die Arbeit am Abend stattfindet und der Tag frei ist. Manchmal erwarte ich, im Museum etwas Neues zu entdecken, manchmal hoffe ich, etwas, das andere längst zu kennen behaupten, endlich auch mit eigenen Augen zu sehen. Und manchmal will ich, vom Ungewohnten erschöpft, bloß etwas finden, das Dingen ähnlich ist, die ich schon kenne, etwas Vertrautes, das mich bestätigt, statt mich zu verwirren.

So lasse ich mir die Gelegenheit entgehen, eine Stadt mit ihren steinernen Burgen und Plätzen und Höfen zu durchstreifen und zu entdecken, wie es üblich ist. Mir fehlt die Art von Zuversicht, die man dafür braucht. Sie fehlt mir wirklich, und ich hatte erwartet, dass das mit dem Älterwerden anders würde, aber es blieb dabei.

Dabei bin ich nicht alt. Ich erinnere mich gut an das unbehagliche Gefühl, zu jung zu sein für das, was das Leben ausmachte. Das ging nahtlos über in die Feststellung, dass ich für dies oder das und dann für vieles schon zu alt war. Auch das ist lange her und bedeutet trotzdem nicht, dass ich nun alt bin. Ich bin irgendwo dazwischen und hoffe, dass es mir mit dem Altsein nicht eines Tages gehen wird wie mit dem Jungsein, denn wirklich zu alt möchte ich mich nicht fühlen müssen.

Dass ich nicht alt bin, sagt sich leicht. Wir müssen damit rechnen, dass andere das anders sehen, weil sie an uns nur sehen, was sichtbar ist, und uns für alt halten, vor allem dann, wenn sie jung sind. In unserm Innern dagegen ist von all den Personen, die wir bis heute gewesen sind, noch etwas übrig. Stimmen aus anderen Zeiten sind lebendig geblieben und mischen sich ein, ob es uns lieb ist oder nicht, während nach außen nur die Stimme der Gegenwart zu hören ist.

Mit all diesen Stimmen im Kopf bin ich in Wien durch das kunsthistorische Museum gegangen. Man kann Glück haben und in den abgelegeneren Sälen die Einzige sein, die sich umsieht und hier und da stehenbleibt. Niemand achtet darauf, man muss nicht fürchten, andere in der Betrachtung zu stören oder von ihnen gestört zu werden. Ich hatte noch Zeit und erwartete nichts. Als ich aus einem der Säle für das 17. Jahrhundert schon etwas müde durch eine schmale Tür in den hinteren Saal trete, sehe ich von der gegenüberliegenden Schmalseite unvermittelt die Blicke von zwei Männern so auf mich gerichtet, dass ich erschrocken stehenbleiben und diese Blicke erwidern muss.

Zwei Bildnisse, ein großes und ein kleineres, zwei Gesichter im Licht, ein junges und ein altes, umgeben von Dunklem. Das Licht auf ihren Gesichtern kommt von links, wie es auch das Licht im Saal tut. Beide sind so groß, wie es ein lebendiger Mensch wäre, wenn er dort stünde. Und beide schauen mit unerschöpflicher Ruhe und unbegreiflicher Intensität, so dass es schwerfällt, mich von einem abzuwenden, und wenn es auch nur vorübergehend wäre. Bis ich bei ihnen angekommen bin, weiß ich, dass ich zuerst den Jüngeren kennenlernen will, den auf dem größeren Bild, der die Daumen in seinen Gürtel gehängt hat und der mehr Raum lässt zwischen sich und der Welt. Mir ist, als könnte ich gewissermaßen Abstand wahren und mich im Hintergrund halten, während ich ihn ausforsche.

Nicht dass er wirklich jung wäre, in seinen Vierzigern wird er wohl sein, aber sein Gesicht enthält noch alles, was ich brauche, um zu wissen, wie er mit zwanzig war und wie mit dreißig, wie er gelernt und beobachtet und geplant hat, während er mich ansieht, als könnte ihm, was das Schauen betrifft, niemand mehr etwas vormachen. Er steht zwar so da, schwach beleuchtet, aufrecht und die Daumen eingehängt in seinen Gürtel, als sei er bereit, sich betrachten zu lassen, aber nicht ohne dass die Betrachterin sich fragt, ob sie ausreichend gerüstet ist für diese Betrachtung. Ich weiß zu wenig. Das kenne ich schon. Ich weiß meistens zu wenig. Zwar ließe sich das, was andere über Rembrandt wissen, leicht nachschlagen, aber ich bin in einem Museumssaal und stehe vor einem Bild und weiß, dass ich zu wenig weiß und nie genug wissen werde, und der Mann auf dem Bild weiß es auch.

Nicht unfreundlich sieht er zu mir her, eher mit Vorsicht und im Bewusstsein dessen, was er kann. Da kann ich nur zustimmen. Das ist etwas vom wenigen, was ich über Rembrandt weiß. Es ist auch der Grund dafür, dass ich hier keine Überraschung erwartet habe: ich weiß, dass seine Bilder hervorragend sind und dass sie mir gefallen. Und der Mann auf dem Bild weiß, dass ich das weiß.

Er kann mich nicht hergerufen haben, um mir das mitzuteilen.

Um seine Augen welkt ihm die Haut. Auch seine Kinnlinie löst sich schon auf, was mich bei einem Menschen, der viel und für sich allein vertieft arbeitet, nicht wundert. Die senkrechte Falte zwischen den Augen dagegen spricht nicht vom Alter, sondern von Jugend, von Tatkraft, von Selbstbewusstsein und dem Beharren auf Genauigkeit. Das war es wohl, was mich hergezogen hat von der andern Seite des Saals, das war es, was ich genauer kennenlernen wollte, dieses Leben, diese Jugend, diese Schönheit in einem Mann, der nicht schön ist, der bereits gelebt und sich seine Aufmerksamkeit aufs Leben dabei bewahrt hat. Die Nase schon aus der Fasson, die Lippen dagegen, von den Jahrzehnten nicht angegriffen, sind voll, von verlockender Feinheit und mit einem unmerklichen Lächeln, als wollte er zeigen, dass er bereit ist zu warten. Und als baute er darauf, dass er nicht umsonst warten muss.

Dass dieses Lächeln nicht so einfach ist, bekommst du zu spüren, wenn du dich vor ihn hinstellst und mit dem Ausforschen beginnst. Dann gleicht es eher der Aufforderung, einen Schritt zurückzutreten.

Damit nicht genug. Er verändert sich abermals, wenn du bereit bist zu gehen, wenn du dich abwenden willst, um den andern anzusehen, den alten Mann, ein Stück weiter rechts. Mit Abschiedsgedanken im Kopf bist du zurückgetreten, wendest schon den Kopf, schaust aber zurück, weil sich sein Lächeln verändert hat. Fort ist es.

Nun sieht er dich an, als hätte er es immer gewusst, sein Blick und die Falte dazwischen sprechen vom Wunsch, den Kopf zu schütteln über eine Person wie dich, die zu meinen gewagt hat, er lächle. Er tritt einen halben Schritt weiter zurück in den Schatten, vielleicht, hält deinen Blick aber fest und lächelt nicht. Die Falte zwischen den Augen tritt stärker hervor, überhandzunehmen scheint sie und den letzten Rest von Freundlichkeit, der sich ihr nicht unterwerfen will, Lügen zu strafen.

Du gehst trotzdem weiter.

Er lässt sich, den Blick unbeirrt auf dich gerichtet, nichts anmerken.

Der andere Mann ist derselbe, auch Rembrandt, nun alt und ein ganz anderer. Er hat auch viel weniger Raum um sich herum als in jüngeren Jahren, hat sich, so könnte man sagen, mit weniger Dunkel umgeben, füllt mit seinem Kopf das Bild weitgehend aus, ganz nah vor mir, und besorgt das Zurücktreten durch ein leichtes Nachgeben des Nackens, ein Zurücknehmen des Blicks, unmerklich.

Auf dem Kopf hat er das gleiche weiche dunkle Ding wie früher, barettartig und immer im Schatten, nun reicht es bis fast an den Bildrand. Auch eine ganz ähnliche Jacke wie damals trägt er, aus dickem, glanzlosem Stoff, kein Luxus, keine Verkleidung, ein einfacher Malerkittel, nun etwas straffer im Sitz, auch korrekter geschlossen, am Hals wieder nur wenig Weiß und die Ärmel gekraust. Ob er den Gürtel noch trägt, sehen wir nicht, das Bild reicht nicht so weit. Aber dass er die Daumen in seinen Gürtel hängt, kann ich mir bei diesem Mann nicht vorstellen. Das ist vorbei.

Die Augen haben einen neuen Platz in diesem Gesicht eingenommen, sind auf die Nasenwurzel hin zusammengeschoben und von herzzerreißender Besorgtheit. Was ist geschehen? Das Licht kommt noch immer von links, hat sich ein wenig aufs Frontale zu gewendet, lässt also die Faltung zwischen den Augen weniger markant hervortreten, und was früher als Entschlossenheit im Bild stand, ist nun zerflossen zu einer Stirnmitte mit diffusen faltigen Verwerfungen, die den Eindruck fortgesetzter Ratlosigkeit aufkommen lassen. Die Brauenbögen verwüstet. Der feine Schwung seiner Lippen zeigt sich noch in der Mitte, verliert auf die Mundwinkel zu aber an Kraft und sinkt ein. Der deutliche Graben zur Nase hin ist jetzt verwischt. Die Aufbruchsstimmung und jugendliche Zuversicht, welche sich im Bild des jüngeren Mannes noch erhalten hatte, ist verloren. Aufgebraucht, versunken, vertrieben von etwas, das aussieht wie eine ungläubige Hoffnungslosigkeit.

Wie lange braucht ein Mann, um sich so zu verändern, frage ich mich. Das lässt sich nachsehen. Auf kleinen Schildern stehen die Daten, und die Daten besagen, dass zwischen den beiden Lebensaltern fünf Jahre liegen. Nur fünf Jahre? Ist das möglich? Was für Jahre? Ins vierte von diesen Jahren, sagt ein weiteres Schild, fällt der Bankrott des Malers. Darf das, zusammen mit den Schwierigkeiten, die einem Bankrott vorauszugehen pflegen, als zureichender Grund für so grundsätzliche Veränderungen gelten?

Wie ist es nur möglich, denke ich, dass der Mensch einen so wichtigen Teil seiner Vergangenheit aufgeben muss? Ist es denn nicht so, dass wir all die Personen, die wir einmal waren, im Innern behalten und mit uns nehmen ins zunehmende Alter? Werden wir irgendwann einverstanden sein, wenn der Mensch uns gegenüber uns bloß für das hält, was in der Gegenwart sichtbar ist, also für alt? Es heißt, man könne auf liebenswürdige und würdige Art alt sein, und wenn es eines Beweises bedürfte, dann habe ich ihn in diesem Saal vor mir. Dies ist ein alter Mann, der mir gefällt, und wenn ich wünschen könnte, würde ich gern auf diese Art alt werden.

Denn sein Gesicht hat nicht nur etwas verloren. Es ist auch etwas dazugekommen, etwas, das anrührt und das zugleich aussieht, als gewähre es ihm Schutz. Fünf Jahre früher, wo er mir mit eingehängten Daumen gegenübertritt, ist das nicht zu finden. Was ist es? Du meinst, so in seinen Zügen forschend, das Kind zu erkennen, das er einmal war. Klein ist es, dieses Kind, es kann schon laufen, auch sprechen kann es, aber viel mehr nicht, und mir ist, als versuche dieses Kind durch das Gesicht des alten Mannes noch einmal einen Blick zu werfen auf diese Welt. Oder ist es der Alte, der sich hinter dem Kind vor einer Welt zu verbergen sucht, der er nicht mehr zustimmen möchte?

Wie alt mag er sein? Das ist leicht auszurechnen, das Schild sagt es: gemalt wurde das Bild im Jahre 1657, und wenn einer 1606 geboren ist, zeigt es ihn im Alter von einundfünfzig Jahren. Einundfünfzig. Von diesem Augenblick an muss ich ihn ansehen wie einen Menschen, der jünger ist als ich, ganze fünf Jahre.

Lange bin ich stehengeblieben und konnte es nicht begreifen.

*

Viel Zeit ist seither vergangen. Ein Vierteljahrhundert, seit ich auf diese Bilder geflogen bin, als wären sie wirklich und nicht ein Abbild der Wirklichkeit, ganz wie die antiken Vögel, die den von Zeuxis gemalten Trauben nicht widerstehen konnten und sie aufzupicken suchten.

Ich vermute, dass Rembrandt das gefallen hätte. Es kann kein Zufall sein, dass er in einer seiner Verkleidungen als etwa Sechzigjähriger sich als Zeuxis gemalt hat.

Zeuxis war wegen seiner Naturtreue der berühmteste Maler seiner Epoche, also um 400 v. Chr. Die Prinzipien der Schattenmalerei soll er erfunden haben. Jedenfalls setzte er Licht und Schatten auf seinen Bildern ein, um die Illusion überzeugender zu gestalten. Wir können das nicht überprüfen, denn keins seiner Bilder ist erhalten, wir müssen uns auf die Zeitzeugen verlassen. Neben glaubwürdigen Berichten rankten sich auch Geschichten und Legenden um ihn, die weitererzählt wurden und noch in der Neuzeit zum Kanon der gebildeten Schichten gehörten, solange das Griechische und das Lateinische Pflichtfächer waren. Das ging umso besser, seit der Buchdruck erfunden war und nicht mehr jeder antike Text mit giftiger Tinte abgeschrieben werden musste.

Die Erzählung von Zeuxis und Parrhasius muss Rembrandt gekannt haben. Parrhasius soll den berühmten Meister zu einem Wettstreit herausgefordert haben. Sie trafen sich vor Schaulustigen auf dem Marktplatz und stellten ihre Bilder auf, Zeuxis seine verlockenden Trauben, während vom Bild des andern nur ein leinener Vorhang sichtbar war. Die Trauben glänzten erfolgreich wie immer, und dann war Zeuxis neugierig auf das Gemälde seines Herausforderers. Weil der keine Anstalten machte, das Tuch abzunehmen, ging er selber hin und wollte den Vorhang beiseiteschieben, um das Gemälde zu sehen. Das konnte er nicht, denn der Vorhang war das Gemälde. Zeuxis gratulierte dem Sieger. Ich konnte Vögel irreführen, sagte er, aber du hast einen Maler getäuscht.

1663 hat Rembrandt ein »Selbstbildnis als Zeuxis« gemalt. Er malt nicht die Szene auf dem Markt, sondern fast nur Zeuxis, von dem auch erzählt wird, er habe an seinen vielen Traubenbildern zu zweifeln angefangen, wenn die Vögel wieder an ihnen herumpickten, und sich gefragt, warum sie das überhaupt wagten und sich nicht vor dem Knaben fürchteten, der diese Trauben trug. War er nicht lebendig genug gemalt?

Diese Selbstzweifel sind aber nicht das, was uns auf Rembrandts Bild gezeigt wird. Soll es womöglich doch den heiteren Philosophen Demokrit abbilden, wie man gemeint hat, oder nur irgendeinen lachenden, vielleicht betrunkenen alten Mann, den der Maler hier darstellt? Wenn es aber Zeuxis ist, dann erzählt das Bild die Geschichte seines Todes, und die ist schrecklich. Überliefert wird uns, er habe eine hässliche alte Frau malen und bei der Arbeit so lachen müssen, dass er daran gestorben sei. Worüber hat er so gelacht? Über die Frau als Lachnummer, die wir noch heute als komische Alte kennen? Darüber, dass sie nicht nur alt, sondern darüber hinaus auch noch eitel war? Oder über sich selber, da er ja, wenn wir Rembrandt glauben wollen, nicht weniger alt und nicht weniger hässlich war? Und worüber mag Rembrandt gelacht haben? Über die Welt, seine Auftraggeber oder über sein Alter und die Nähe des Todes?

Heute kommt es uns ganz selbstverständlich vor, dass die griechischen Maler geschätzt wurden für die Wirklichkeitsnähe ihrer Werke. Und doch verschwand dieses künstlerische Ideal nach der Antike, bis es in der Renaissance wieder auftauchte und Schritt für Schritt neu entwickelt und erarbeitet werden musste. Über tausend Jahre lang hatten Bilder ganz andere Aufgaben. Sie enthielten Botschaften, und es ging darum, dass diese Botschaften verstanden wurden in einer Zeit, in der nur sehr wenige Menschen lesen konnten.

Die Theologen hatten große Vorbehalte gegenüber Bildern. Sie fürchteten, dass die Betrachter das Dargestellte, also die Sache selbst, mit seinem Abbild verwechseln und das Menschenwerk anbeten könnten. Bilder seien darum eine Täuschung und nur mit größter Vorsicht zur Belehrung von Gläubigen zu gebrauchen. Sie durften gar nicht darauf angelegt sein, wie in Wirklichkeit auszusehen, weil das die Verwechslungsgefahr noch vergrößern würde. Es ging darum, dass die Abbildungen und ihr Sinn erkennbar waren, unmissverständlich. Außerdem konnte natürlich ein Künstler, wenn er keiner äußeren Realität zu dienen hatte, das Übernatürliche besser formulieren.

Als finsteres Mittelalter galten diese Vorstellungen in Rembrandts Jahrhundert. In den Niederlanden herrschte Glaubensfreiheit und eine bürgerliche städtische Gesellschaftsordnung, seit Fürsten und Klerus ihre Vormachtstellung verloren hatten. Das zog frei denkende Geister aller Art ins Land, das sich zu einem bedeutenden Zentrum des Wissens entwickelte. Und weil auch eine moderne Finanzwirtschaft und der neue Welthandel florierten, konnte dieses kleine Land zur Großmacht werden. Kurz, es erfuhr sein Goldenes Zeitalter, eine Epoche, in der besonders die Malerei eine nie da gewesene und auch später nie mehr erreichte Blütezeit erlebte. Um die Jahrhundertmitte fanden in den Niederlanden etwa 700 Maler ihr Auskommen, die alljährlich die unglaubliche Menge von etwa 70000 Gemälden geschaffen haben sollen, und zum ersten Mal mussten sie dabei nicht auf Aufträge warten, sondern konnten auf Vorrat für den freien Markt produzieren.

Rembrandt müssen wir uns also als einen von siebenhundert Malern vorstellen, aber keineswegs als einen unter vielen. Dass er etwas Besonderes konnte, wurde früh gesehen, wenn auch nicht von allen. Er male mit Dreck und Gold, hieß es. Nach zwölf sehr erfolgreichen Jahren änderte sich die Mode, vielen war nun seine Kunst zu düster, aber wiederum nicht allen.

Künstlerische Entwicklungen der Malerei verbreiteten sich inzwischen sehr schnell über ganz Europa, weil man mit Kupferradierungen eine billige Reproduktionstechnik zur Hand hatte und nicht mehr auf Berichte und Kopisten angewiesen war. Ein Geschäft war die Druckgrafik auch, wenn man sie für Werbezwecke benutzte. Rembrandt kannte sich also aus in der italienischen Kunst und der Bildwelt des Mittelalters und legte für viel Geld Sammlungen an. Selbst zu reisen, hielt er für verschwendete Zeit.

Er hatte zu tun. Zeitlebens hat er unermüdlich an Darstellung, Oberflächen und Dramaturgie seiner Werke gearbeitet. Dabei strahlen seine Bilder eine Mühelosigkeit aus, als müsse am handwerklichen Können nicht mehr herumgebessert werden: gelassene Selbstverständlichkeit, nicht mühevolle Auseinandersetzungen mit Fragen von Komposition, Zeichnung, Farbe, Aussage. Nicht nur um Wirklichkeitsnähe ging es ihm, sondern immer auch darum, dass das Bild eine Geschichte erzählt. Er erfindet eine ganz neue Art von Gruppenbildern, die nicht allen Porträtierten gefällt. Was abgebildet werden soll, verwandelt er in lebendige Szenen, die nicht immer den Höhepunkt der Geschichte darstellen, wie er es von der Historienmalerei gelernt hat. Spontane Anteilnahme soll geweckt werden, die Stimmungen sich auf den Betrachter übertragen, ob nun die Figuren ihn aus dem Bild heraus ansprechen oder in sich versunken sind – ihre seelische Verfassung soll sich zeigen.

So bedeutet Wirklichkeitsnähe bei Rembrandt immer auch Lebensnähe. Und das ist zweifellos die Ursache für seinen Ruhm und seine Wiederentdeckung.

Nach seinem Tod stand er weniger im Vordergrund des Interesses, wurde aber nicht vergessen. Für Goethe war er der Shakespeare der Malerei. Seine erste Faust-Ausgabe ließ der Dichterfürst mit Rembrandts Radierung eines Alchimisten als Titelkupfer ausstatten und schrieb am Lebensende den Aufsatz »Rembrandt der Denker«. Danach begann die Vereinnahmung durch nationalistische Deutsche, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde er zum Denkmal und schließlich zur Projektionsfläche für Ideologien der schlimmsten Art.

Das große Selbstbildnis von 1651 war der letzte Rembrandt, den das kunsthistorische Museum Wien gekauft hat, teilt es uns im Internet mit, und zwar im Kriegsjahr 1941 von Adolf Hitler.

Das kann ich nun nicht mehr wegdenken, wenn ich das Bild anschaue.

*

Bei beiden Bildern fällt das Licht auf die rechte Wange, wie, wenn ich mich recht erinnere, auch das Licht im Museum. Das muss die Illusion des Wirklichen verstärkt haben. Jedenfalls stand ich vor dieser Wand, als wäre ich gerufen worden, und fand mich einem sehr aufmerksamen Schweigen gegenüber.

Heute habe ich Reproduktionen auf meinem Schreibtisch. Ich sehe den alten Mann, mutlos und resigniert, und den andern, in dem ich den jungen Mann noch zu erkennen glaube, und jetzt sehe ich Fragen in den gemalten Blicken, mit denen dieser Mensch aus dem 17. Jahrhundert mich festhält. Er scheint unmittelbar mich zu fragen. Aber das kann nicht sein, ich gehöre nicht in sein Leben. Wir wissen, das ist ein Mann im Malerkittel, der aus dem Spiegel zurückschaut auf einen Maler, der sein eigenes Bild befragt, aber das ist bloßes Wissen, dazwischengeschaltete Maschinerie. Der Mensch, den ich sehe, fragt mich, hier und jetzt, ist also lebendig.

Was fragt er? Das kann niemand wissen. Ich muss meine eigenen Fragen stellen, weil alles andere Anmaßung wäre.