Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

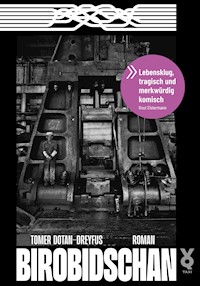

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sibirien, 1908. Ein Knall erschüttert den sibirischen Wald Tunguska. Zwei Jahrzehnte später plant Stalin eine jüdisch-sozialistische Autonomie an der Grenze zu China: Birobidschan. Was als stalinistisches Experiment der 1930er Jahre scheitert, wird in Tomer Dotan-Dreyfus' Debütroman zum Dreh- und Angelpunkt einer funkensprühenden Geschichte: Da sind Alex und Rachel, verliebt seit Kindertagen. Boris Klayn, Fischer und Ur-Birobidschaner. Gregory und Sascha, enge Freunde, einer hat Depressionen, der andere nimmt ihn mit auf einen Roadtrip gen Tunguska. Dmitrij, der Angst vor Wölfen hat. Das Leben in Birobidschan geht seinen Gang, die kleinen und großen Sorgen der Bewohner drehen sich fern allen Weltgeschehens – bis sich die Ereignisse überschlagen: Zwei fremde Männer und ein stummes Mädchen bringen die idyllische Gemeinschaft zum Bersten. In Birobidschan erzählt Tomer Dotan-Dreyfus die so unwahrscheinliche wie charmante Geschichte eines jüdisch-sozialistischen Schtetls in Sibirien und knüpft damit an die jiddische Erzähltradition und den magischen Realismus an. Ein gewitzter Debütroman, eigenwillig und voller Fabulierlust.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tomer Dotan-Dreyfus, 1987 in Haifa geboren, lebt seit zehn Jahren in Berlin und ist als freier Autor, Lyriker und Übersetzer tätig. Er studierte Philosophie und Komparatistik in Berlin, Wien und Paris und schreibt sowohl in hebräischer als auch in deutscher Sprache.

Für die Arbeit an Birobidschan erhielt er 2020 ein einjähriges Stipendium des Berliner Senats, außerdem wurde er für das Übersetzungsprogramm Jewish Writers in Translation 2021 der Jewish Book Week in London ausgewählt. Im September 2021 war er zu Gast auf dem Meridian Czernowitz International Poetry Festival in der Ukraine. 2022 erschien sein Essay-Band »Meine Forschung zum O: Unlearning Sprache« (Gans Verlag Berlin). Birobidschan ist sein erster Roman.

Tomer Dotan-Dreyfus

Birobidschan

Die Entstehung dieses Werks wurde durch ein Arbeitsstipendium der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa ermöglicht.

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2023

Lektorat: Kristina Wengorz

Korrektorat: Barbara Häusler

Fotografie/Cover: Frédéric Brenner

Umschlaggestaltung: Guerillagrafik

Satz: Fred Uhde

Druck und Bindung: BALTO print, Vilnius

ISBN 978-3-86391-347-2

eISBN 978-3-86391-382-3

www.voland-quist.de

Für Suze und Lailah

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Epilog

Dank

This is the first thing

I have understood:

Time is the echo of an axe

Within a wood.

Philip Larkin, The North Ship

Vorwort

Die Zeit ist eine Linie. Sie bewegt sich wie eine Linie. Nein, nicht auf oder entlang einer Linie. Nicht linear. Die ganze Zeit ist eine Linie. Manchmal eine gerade, die die Landschaften dieser Erde von Osten nach Westen durchkämmt. Jeden Tag bewegt sich die Zeit so, mal angenehm wie Finger in den Haaren eines Geliebten, mal hartnäckig wie ein metallener Läusekamm der unsere kollektive Kopfhaut einkerbt. Manchmal ist die Zeitlinie rund und sieht aus wie ein winziger Ring, der immer größer wird: wie Epidemien, wie ein Meteor, der aus dem schwarzen sibirischen Nachthimmel in einem Wald in die Erde eindringt und Zeitwellen auswirft. Manchmal ist sie also eine Eins, eine gerade stolze Linie, manchmal eine Null, rund und beschützend.

Dieser Text ist ein Experiment, der Versuch einer Umkehrung: Kann die Zeit auch von links nach rechts, von Westen nach Osten kriechen? Kann sie von außen nach innen fließen?

Ich bin der Erzähler dieser Geschichte. Ich bin der Versuchsleiter. Die Beziehung zwischen einem Erzähler und einer Geschichte ist immer rund: Es gibt ein Innerhalb und ein Außerhalb – aber wer oder was befindet sich in wem oder in was?

Ich bin müde. Das ist mir bewusst. Ich spreche, um nicht einzuschlafen. Die Erzählung muss raus. Diese Welt von Birobidschan – nicht das Birobidschan der Welt – will ans Licht. Rand des Schlafes, Rand der Wirklichkeit. Gibt es dieses Birobidschan tatsächlich? Ja, ich sehe es doch vor mir. Aber mit jedem Blinzeln mag es verschwinden. Stillstehen, Biro! Damit ich dich zeichnen kann.

Als Erzähler habe ich keine Zeit, Fragen zu beantworten. Wenn ich einen Bären einfüge und dann kurz eine Zigarette rauche oder mich von Fragen ablenken lasse, mag es sein, dass ich nach fünf Minuten wieder zum Text zurückkehre und aus Versehen zwei Figuren verloren habe, weil ich den Bären nicht rechtzeitig wieder herausgeholt habe.

Manchmal muss man in eine Geschichte einfach einen neuen Bezugspunkt hineinwerfen, um zu schauen, wie die anderen Figuren darauf reagieren. Das erschwert vielleicht das Verständnis meiner Erzählung, aber das ist mir egal. Ich tue es nur für mich; der Text ist mein Labor, und ich bin der Versuchsleiter.

1.

In Birobidschan war alles anders.

2.

Der Fischer Boris Klayn hatte den Köder mit dem Haken durchstochen und die Angel im Eisloch des zugefrorenen Sees ausgeworfen.

Es war einer dieser ruhigen Tage zu Beginn des Frühlings, an denen nicht mal die Bocher aus der nahe gelegenen Kosnikova-Straße auftauchten, um ihn zu nerven. Meistens liefen sie stundenlang Schlittschuh auf dem See, besonders gern im Bereich der Fischereizone. Sie taten das wegen des Adrenalinkicks, denn sie wussten sehr wohl, wie gefährlich scharfe Schlittschuhe auf dünnem Eis waren.

Nun war Mai, und eigentlich durfte niemand mehr auf das Eis, selbst die Fischer nicht. Aber der Winter hatte deren Seele so ausgedörrt, dass einige es dennoch riskierten. Doch an diesem Tag war außer Boris niemand da. Auch keine Fische. Es gab manche Fastfische, aber er war augenscheinlich nicht mehr schnell genug für die Tatsächlichfische.

3.

Die Geschichte unseres Fischers, der hier den Köder mit dem Haken durchstach und der der älteste Jude in Birobidschan war, fängt 1932 an, also fünfundsiebzig Jahre zuvor. Da war er fünf Jahre alt.

Den Anfang einer persönlichen Geschichte kann nur die Person selbst bestimmen, und Boris’ erste Erinnerung galt für ihn seit jeher als Anfang seiner Geschichte.

Sie beginnt im Januar 1932, einem harten Winter, ganz in der Nähe des winzigen Schtetls Ljuboml, hundertfünfzig Kilometer südöstlich der heutigen polnisch-belarussischukrainischen Grenze.

Der kleine Boris war auf dem Nachhauseweg, nachdem er dem Vater beim Eisfischen zugesehen hatte. Der Schnee wirbelte in dicken Flocken umher, und Boris hatte Schwierigkeiten vorwärtszukommen. Sein schwarzer, viel zu großer Mantel, eine Leihgabe des kürzlich verstorbenen Mannes der Nachbarin, verfing sich zwischen seinen Beinen und klebte alle paar Schritte am gefrorenen Boden fest. Durch die drei Löcher im Mantel, die vermutlich mit dem Tod seines früheren Besitzers zusammenhingen, brannte die Kälte auf Boris’ Haut.

Noch während er an seinen Vater dachte und sich fragte, wie dieser wohl den Schneesturm überleben würde, beschloss er, dass es seine Schuhe waren, die sein Vorwärtskommen behinderten, und zog sie kurzentschlossen aus. Seine Schuhe in der rechten Hand, die Brotdose seines Vaters in der linken, sah er schon das erste Haus Lubomls, als er plötzlich seinen Körper nicht mehr spürte und auf ein Bett aus Eis und Schnee sank, nicht mehr fähig, die Farben um sich herum zu unterscheiden. Nur grau. Grauselig.

Was geht durch den Kopf eines fünfjährigen Kindes, wenn es auf seinem Sterbebett liegt?

Eine Stunde später – oder waren es drei Minuten? – spürte er eine kleine Hand, die seine geschlossenen Augenlider sanft berührte. Eine Welle plötzlicher Wärme überschwemmte ihn. Es war das erste Mal, dass er das Mädchen sah. Sie bewegte sich nicht, schaute ihn nur an, starrte sogar. Auf den ersten Blick war ihre Haut kaum vom Schnee zu unterscheiden, ihre Haare waren schwarz und kitzelten angenehm, als sie sich schließlich zu ihm beugte, ihr kleines Ohr auf seine Brust legte und dem Schlagen seines Herzens lange Minuten zuhörte.

Sie verströmte einen Geruch, den Boris nie wieder riechen würde. Als ob sie gar nicht aus dieser Gegend käme. Sie roch nicht nach dem Schweiß und Dreck, der die Bauern dieser Region auszeichnete, da es für sie keinen Grund gab, sich mehr als einmal pro Woche zu waschen. Stattdessen stand der süße Geruch von Frühlingsblumen, von Bienen und ihrem Honig in der Luft, Honig wie jenem, den er als Jugendlicher mit seinen Freunden aus den Bienenstöcken des christlichen Imkers klauen würde. Diesen Geruch nach Honig vermisste Boris fünfundzwanzig Jahre später, als er seine künftige Ehefrau auf dem Birobidschaner Bahnhof traf. Paulas Geruch war aus allen ihm bekannten schönen Gerüchen komponiert – außer jenem des Honigs, den er zum ersten Mal im Schnee gerochen hatte. Ein purer, reiner Geruch war es, pur wie das frische Wasser eines gerade geschmolzenen Gletschers.

Es war, als lauschte das Mädchen einer anderen Stimme. Geflüster?

Boris, der das Gefühl hatte, es würde da über ihn geflüstert, zwischen seinem erfrorenen Herzen und dem fremden Mädchen, versuchte vergeblich aufzustehen.

Sie drückte ihn zurück in den Schnee, schaute ihn an und sagte tadelnd: »Du! Wenn du meine Hilfe nicht möchtest, gehe ich! Sag einfach: Soll ich gehen?«

Boris, verwirrt und überrascht, erwiderte stotternd: »Nein … Nein, geh doch bitte nicht. Aber hört auf, über mich zu reden!«

»Ich rede doch gar nicht über dich.«

»Spricht da keiner zu dir?«, fragte Boris und überlegte, ob er etwas Dummes gesagt hatte.

»Doch«, sagte das Mädchen, »aber ich erwidere nichts. Ich höre ihm zu. Auch du solltest ihm manchmal zuhören, dann würdest du wissen, dass du schon bald stark und vollkommen lebendig sein wirst und dass du keinen Grund hast, Angst zu haben.«

»Bist du sicher?«, fragte er. Und fühlte sich wieder dumm.

»Bist du sicher?«, ahmte sie ihn nach. Oder war es eine Gegenfrage?

Er war zwar nicht sicher, was sie damit meinte, war sich aber sicher, dass alles gut würde. Dass er nicht in diesem Schnee bleiben würde, dass er auf seine Füße kommen musste, aufstehen und einfach weiter nach Hause gehen, die letzte Ewigkeit, die letzten zweihundert Meter laufen würde.

Bis er alle diese Gedanken zu Ende gedacht hatte und Boris seine Augen wieder öffnete, hatte sich das Mädchen schon ein Stück entfernt. Er sah, wie sie ihm zum Abschied zuwinkte, ihre Gestalt immer kleiner wurde, und schon war sie verschwunden. Sie hatte einen geschmolzenen Pfad im Schnee hinterlassen, als ob sie tatsächlich wärmer wäre als andere Menschen.

Boris stand auf und schaute sich um. Er würde nicht nur gehen, sondern sogar rennen können. Die drei Löcher seines schwarzen Mantels hatten sich auf rätselhafte Weise geschlossen, und er musste nur noch über die Richtung seines Laufs entscheiden: entweder nach Hause oder dem Pfad der Wärme des mysteriösen Mädchens folgend.

Nach drei oder vier Schritten auf ihrem Pfad drehte sich Boris um und lief nach Hause.

Seine Mutter umarmte ihn erst, dann schrie sie ihn an, wollte alles wissen: Wo er gewesen sei. Warum sein Spaziergang so lang gedauert habe. Mit wem sein Vater beim Eisfischen gewesen sei. Was sie geredet hätten. Und wieder: Warum alles so lang gedauert habe.

»Aber Mama«, sagte er, »da war doch ein Schneesturm. Und der Schnee war so tief, ich konnte gar nicht schneller laufen.« Stolz wollte er seiner Mutter erzählen, wie er dennoch dem Unwetter getrotzt, wie er nicht aufgegeben hatte im Sturm.

An die Antwort seiner Mutter dachte Boris heute noch manchmal, wenn er allein zu Bett ging oder während kalter Tage, wenn er zwischen den jungen Fischern saß, die um ihn herum plauderten und lästerten, Witze erzählten, die er nicht mehr verstand; genau dann tauchte die Stimme seiner Mutter in seinem Kopf auf: »Schatz, es schneit doch heute gar nicht! Schau mal!«

Jenseits des Fensters strahlte eine warme, weiße Wintersonne, die alles in ein gnädiges Licht tauchte.

»Mein Sohn«, sagte sie zu niemand Bestimmtem, »der Arme hat schon Wahnvorstellungen, genau wie sein Vater!«

Wahnvorstellungen.

Wenn Boris sich Jahrzehnte später dieses Wort mit Mutters Stimme ins Gedächtnis rief, sagte er sich immer auch auswendig das gleichnamige Gedicht der berühmten jüdischpolnischen Dichterin Judith Gorenstein auf:

Wenn Du vor mir kriechst

Von einem Schied unter den nächsten

Höre ich den Mond

Die Drei um die Ecke

Die quad-Rate

Stell mir den Wahn vor

Sind ja Wahn vor Stellungen.

4.

Das erste Mal, als er Birobidschan sah, war es gemalt. Auf einem großen Plakat, das eines Tages auf dem Platz des jüdischen Schtetls Ljuboml aufgetaucht war, sah Birobidschan aus, wie Boris sich den Garten Eden vorstellte. Berge mit weißen Gipfeln über flaschengrünen Abhängen und akkurat gepflügten Feldern. In der rechten unteren Ecke war ein ernster Bauer gezeichnet, der eine Heugabel hielt. Oben auf dem Bild stand in großer Schrift ein Wort, das Boris mühsam buchstabierte: »B-I-R-O-B-I-D-S-C-H-A-N«, was ihm wie ein Code erschien. Am unteren Bildrand stand in roten hebräischen Buchstaben, obwohl es gar kein Hebräisch war: »Ein jüdisches sozialistisches Paradies.«

In einem Regime, das proklamierte, das Ende der Geschichte gebracht zu haben, muss die Zeit nicht linear fließen. Also gelangten erst die Plakate in die verschiedenen Schtetl, dann fuhren die Juden dorthin, um sich in der unendlichen Weite Felder zu pflügen und kleine koschere Häuser zu bauen, genau wie es auf dem Plakat abgebildet war. Das musste der beste Ort der Welt sein, dachten sich die ersten zweihundert jüdischen Familien, die dort 1934 als Pioniere ankamen. Die Juden aus Deutschland hatten zu dieser Zeit schon über manche Schwierigkeiten zu berichten, und den russischen Juden war klar, dass jene nun unter dem Faschismus leben mussten. In Birobidschan, wurde ihnen versprochen, wären sie sicher.

Keiner der ersten Pioniere war heute noch da.

Boris, der älteste lebende Birobidschaner, kam mit seiner Mutter erst fünf Jahre später. Doch auch im Jahre 1939 war Birobidschan noch kein Paradies, erst durch das, was sie den »zweiten Versuch« nannten, wurde es zu diesem schönen Ort, der damals vielleicht die letzte Zuflucht für sozialistische Juden war. »Vielleicht« die letzte Zuflucht, weil die Birobidschaner ihr Schtetl nicht so oft verließen und weil die »Verlassenden« – wie die vielen, die wieder gegangen waren, hier genannt wurden – nicht zurückkehrten, um zu berichten, ob es nicht vielleicht doch noch eine andere Zuflucht gab.

5.

Der Zweite Weltkrieg war für die Birobidschaner damals nur in jenen Geschichten fassbar, die sie darüber in der Moskauer Zeitung lasen. Diese kam einmal in der Woche und berichtete über Ereignisse, die zwei Wochen zuvor geschehen waren.

Sascha saß auf seinem Schaukelstuhl auf der Veranda seines Hauses direkt gegenüber dem Bahnhof, als der Zeitungsmann aus Moskau kam.

Er war ein rätselhafter Typ, dieser Zeitungsmann. Seine Gesichtsmuskeln bewegten sich nie. Er trug einen abgenutzten schwarzen Anzug über einem vergilbten Hemd, das früher weiß gewesen sein musste.

»Guten Morgen, Herr Kaminski«, sagte Sascha.

Wie üblich kein Gegengruß.

»Was bringst du uns diese Woche? Lass mich wissen, was vor zwei Wochen hinter diesen Bergen geschehen ist! Was hat Genosse Stalin gesagt? Wie läuft es bei unseren Brüdern, den Arbeitern in Moskau? Sei nicht so schüchtern, Kaminski!«

An diesem 20. September war der erste Schnee gefallen, und das Kaminski’sche Schweigen klang in Saschas Ohren lauter als gewöhnlich. Nicht nur sein Mund schwieg, sein ganzer Körper beteiligte sich am Schweigen, insbesondere seine Augen. Selbst als fünf Jungs ihm einen großen Schneeball direkt ins Gesicht warfen, verzog er keine Miene. Nicht mal den Kopf drehte er.

»Sag mal, Kaminski, was ist los? Warum hast du deine verdammten Augen auf den Boden gerichtet? Suchst du dort was? Gold vielleicht? Merkwürdige Angewohnheiten hast du, Kaminski! Wenn es hier in Birobidschan Gold gäbe, hätten wir es sofort nach Moskau geschickt, darauf gebe ich dir mein Wort!«

Keine Reaktion. Kaminskis Schweigen war hartnäckig, und nachdem er die Zeitung vom 6. September 1939 auf den Tisch neben Saschas Schaukelstuhl gelegt hatte, drehte er sich um und ging genau dahin, wo er herkam. Zur Bahn. Richtung Moskau. Oder nicht? Eigentlich wusste keiner, woher Kaminski kam. Er war einfach drei Jahre zuvor aus dem weißen Nichts erschienen und hatte die Zeitung gebracht.

»Hallo«, hatte er gesagt, »das ist Ihre Zeitung.«

Seitdem hatte er nie wieder etwas gesagt. Da es die Moskauer Zeitung war, die er brachte, vermuteten die Leute, er müsse wohl aus Moskau kommen. Aber niemand wusste es. Und niemand wagte, den sonderbaren Herrn zu fragen.

Sascha bekam Gänsehaut.

Er nahm die Zeitung, trug sie ins Haus und legte die Nadel des einzigen Grammofons von Birobidschan auf die einzige Schallplatte, die er besaß. Johannes Brahms’ dritte Symphonie, von den Königsberger Philharmonikern eingespielt, erklang, während Sascha Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen brachte.

Die Schlagzeile war groß und rot, und die kyrillischen Buchstaben versuchten drei lange Minuten (während Sascha die Zeitung auf den Tisch legte, Brahms ins Zimmer einlud und Zitronentee zubereitete), in seine Pupillen zu springen, es war fast wie ein Zweikampf, den er zunächst zu gewinnen schien. Erst als er in seinem Sessel Platz genommen hatte, erreichte die blutige Schrift sein Gehirn.

Sascha Rosenzweig wohnte direkt am Bahnhof. Stalin hatte für ihn die Transsibirische Eisenbahn in diesem Tal zum Stehen gebracht, und Sascha war der Erste gewesen, der staunend auf diese Berge, Bäche und Seen geschaut hatte. Genau dort, wo er zuerst ausgestiegen war, hatte er später sein Haus gebaut.

Jetzt war Sascha seit zwei Jahren arbeitslos, nach diesem Unfall auf der Bahnstrecke, durch den zwei seiner Freunde ums Leben gekommen waren und die Einwohnerzahl des Dorfes wieder unter fünfzig gesunken war. Über den Unfall selbst wusste man allerdings nur wenig, da Sascha nicht darüber sprach. Es gab zwar Gerüchte, aber Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.

Sascha Rosenzweig las ganz langsam und vorsichtig, was zwei Wochen zuvor passiert war.

Wenn er nichts anderes zu tun hatte, war er Prophet. Er saß dann auf seinem Schaukelstuhl, wach, aber mit geschlossenen Augen und zusammengezogenen Brauen, intensiv grübelnd, sehend. Seine Gedanken wanderten in diesen Momenten über den Amur und entlang der Steinigen Tunguska. Sie flogen hin und her in dem ausgedehnten Land Sibirien, durch Raum und Zeit, bis zu jenem Ereignis am nördlichen Ufer des Flusses Tunguska.

Dorthin war Sascha 1908 als Naturwissenschaftler geschickt worden, und er hatte erstaunt vor einer gespenstisch riesigen Waldlichtung gestanden. Die Menschen sagten, es sei ein Meteor gewesen, der da tief in den namenlosen Wald neben dem Fluss eingeschlagen war. Fünf Stunden lang hatte Sascha nur reglos in die Senke gestarrt, in der die entwurzelten Baumstämme auf dem Boden einen Kreis bildeten wie gefallene Mikadostäbchen, die Wurzeln in der Mitte und die Baumspitzen am Kraterrand.

Dort flog er hin, wenn er prophezeite, und dort sah er jetzt, als ob es im Zentrum der Waldlichtung eine Singularität, ein Wurmloch gäbe, all die schrecklichen Begebenheiten, zerschundenen Leichen, gerinnenden Bäche von Blut und Tränen, Unmenschen sah er, die ihre allzu menschlichen Fantasien auslebten.

Sascha war wieder da, im namenlosen Wald, doch er schaute nicht mehr hin, er konnte nicht. Er fühlte sich krank und musste sich übergeben. Eine Hand griff nach ihm, zog heftig an ihm und setzte ihn wieder in seinem kleinen Wohnzimmer ab. Dies alles hatte er schon in ähnlichen Momenten mit geschlossenen Augen in seinem Schaukelstuhl auf der Veranda gesehen und jetzt hatte er seine Visionen zum ersten Mal in seinem kleinen Wohnzimmer.

Sein Antlitz war von Entsetzen gezeichnet, als ihn schließlich der Nachbar fand.

Erst einige Tage später, als ganz Birobidschan langsam und schweigend vom neu gegründeten Friedhof zurückkam und Repräsentanten des Dorfes in Saschas Haus gingen, um seine Habseligkeiten zu erfassen und gleich und gerecht zu verteilen (das Grammofon und der Brahms befinden sich noch heute im kleinen Rathaus), erst Tage später, wie gesagt, bekam jemand mit, dass Deutschland drei Wochen zuvor in Polen einmarschiert war.

6.

Kurze Zeit war Polnisch auf den Birobidschaner Straßen zu hören. Hunderte Neuankömmlinge flossen ins Dorf, das langsam seine Dörfität verlor und zu einem Städtchen oder Schtetl wurde.

Doch der Zweite Weltkrieg bedeutete schließlich das Ende des »ersten Versuchs«, Birobidschan zu errichten.

Die Männer mussten an die Front, doch das war nicht das Problem: Die Birobidschanerinnen wussten, wie man sich um sich selbst kümmerte. Genau wie das Städtchen den Plakaten ähneln wollte, noch bevor es dort etwas anderes außer ewigem Schnee gegeben hatte, versuchten auch die Männer, die Frauen und sogar die Kinder, den Plakatsozialisten zu ähneln, und die Frauen Birobidschans arbeiteten genauso hart wie die Männer.

Die Probleme begannen, als die Männer nicht mehr zurückkehrten. Man konnte nicht gleich sein, ohne irgendwem zu gleichen, und die Frauen waren den Männern nicht gleich ohne ebendiese Männer. Und ohne diese Männer bemühte sich plötzlich ein Teil deutlich mehr als der andere, und das konnte der Sozialismus nicht ertragen.

Aus demselben Grund versuchte eine Gruppe zeitgenössischer russischer Künstler, die Kosmisten, die Nikolai Fjodorow zitierten, durch ihre Kunst »den Tod zu überwinden« – denn auch beim Sterben waren ja nicht alle gleich, und irgendwie musste das Thema auf sozialistische Weise geregelt werden.

7.

Es war an einem Herbsttag im Jahr 1941, als die Transsibirische Bahn mit laut quietschenden Bremsen anhielt und Herr Kaminski wieder einmal ausstieg. Am Anfang sah er etwas überrascht aus, dann aber setzte er wieder seine gewohnte reglose Miene auf. Er schritt geradewegs die dreißig Meter vom Bahnhof zu jenem Haus, das früher Sascha gehört hatte und dann praktischerweise dem zugesprochen worden war, der jetzt der einzige Bahnmitarbeiter Birobidschans war: Schimon Josephow.

Schimon war in das alte Haus vorsichtig und ängstlich eingezogen. Der Geist Saschas schwebte immer noch über und um den Schaukelstuhl auf der Veranda herum. Schimon hatte es zwei volle Jahre nicht gewagt, sich darauf zu setzen, und hatte den Stuhl nicht mal einen einzigen Zentimeter bewegt.

»Guten Tag, Herr Kaminski!«, sagte Schimon.

Kaminski nickte.

Schimon fürchtete sich vor jedem Mittwoch, an dem dieser Kerl wiederkam. Alle hatten das Gefühl, dass Herr Kaminski den Tod des früheren Besitzers des Hauses verursacht hatte, wussten aber nicht genau wie und betrachteten ihn argwöhnisch, als ob er ein Hexer oder ein Kapitalist wäre.

Fünf Minuten und dreißig Meter hinter Kaminski standen mindestens zweihundert Menschen, die große Mehrheit von ihnen Kinder.

»Was ist denn das?«, fragte Schimon Josephow. »Seit Jahren sind Sie der einzige Mensch, der hier aussteigt … Wer sind denn auf einmal diese Leute?«

Kaminski sagte nichts, sondern senkte nur den Kopf und reichte ihm die Zeitung.

Die Ausgabe von Ende September erklärte es auf der ersten Seite: Die Juden aus den östlichen Teilen Polens wurden nun nach Sibirien geschickt. Sie hätten Glück gehabt, kommentierte der Journalist – hätten sie einige Kilometer weiter westlich gelebt, wären sie in die falschen Hände geraten.

Schimon legte die Zeitung auf das Geländer der Veranda und dachte nach. Die Zeitung war zwei Wochen zuvor gedruckt worden, die glücklichen Juden hatten also zwei Wochen gebraucht, um hier anzukommen. Er schaute sie an. Sie sahen nicht sehr glücklich aus. Manche der Kinder waren so schmutzig, dass ihre Eltern sie nicht erkannt hätten. Wo waren die Eltern überhaupt?

Auf der Veranda des Nachbarhauses stand Frau Jakobovic (sie stammte vom Balkan) und stapelte Holzscheite der Größe nach.

»Kannst du das glauben, Anna?«, rief Schimon. »Man spricht in der Moskauer über Birobidschan!«

Das wäre das erste Mal, dass die Moskauer Zeitung über Birobidschan berichtete. Wahrscheinlich das erste Mal, dass überhaupt jemand außerhalb Birobidschans über Birobidschan berichtete.

»Blödsinn, Blödsinn«, sagte deshalb Frau Jakobovic, doch als sie den Blick von den Holzscheiten hob, fiel er auf die verwirrten Juden, die noch nichts davon wussten, dass sie nun angeblich im Paradies angekommen waren.

»Ach, zum Teufel!«, sagte Frau Jakobovic und spuckte aus. »Was ist denn das?«

»Sag ich doch! Das sind die neuen Siedler aus Polen! So steht’s in der Moskauer!«, erwiderte der Bahnarbeiter.

»Ich wundere mich immer wieder, was du immer mit unserer Zeitung hast. Was siehst du denn da? Eine Gruppe Siedler? Das sind doch Kinder, die keine Ahnung haben, wo sie gerade gelandet sind!«

»Dann lies es doch selbst, Anna!«

Und Anna kam herunter. Ihr Haar war mit einer Haarspange festgesteckt, und sie hatte eine sehr strenge Nase. Mit sorgenvoller Miene nahm sie die Zeitung von Schimon Josephow entgegen und las.

»Du bist wirklich unglaublich, Schimon!«

»Wieso?« Jetzt war er schon fast beleidigt.

»Sie schreiben hier nichts von Birobidschan, sondern von Polen. Siehst du? Über ihre Abreise aus Polen wird berichtet, aber wo sind all die Journalisten mit ihren Fotoapparaten, die über die Ankunft im jüdischen Schtetl berichten? Es ist überhaupt kein Artikel über Birobidschan! Diese Kinder sind Flüchtlinge.«

Sie war gemein zu ihm, doch das war angesichts der augenblicklichen Belastung von Anna Jakobovic nur zu verständlich.

Die Hälfte der Birobidschaner Männer, darunter auch Herr Jakobovic, war seit Langem verschwunden. Daraus hatten sich bisher keine praktischen Probleme ergeben, da die Frauen wie gesagt alles genauso gut konnten wie die Männer. Aber mit der Zeit entstanden Gerüchte, und über manche Frauen wurde herumerzählt, dass sie sich in den kalten Nächten in die Betten der Hiergebliebenen wie Herrn Josephow schlichen. Schneller als das Wasser im Fluss Amur trat damit etwas Neues zutage, etwas, das im Paradies gar nicht angemessen schien: Gewalt. Die Anspannung und das Alleinsein waren für manche schwer zu ertragen, und schnell führten kleine Ereignisse wie eine falsch geschälte Kartoffel oder lautes Singen zu Gewaltausbrüchen. Dabei wussten die Verlassenen oft gar nicht, ob Ärger oder Schuld ihre Gefühle bestimmten.

Und nun waren plötzlich noch weitere Verlassene erschienen, diese Kinder, als ob die Birobidschaner auch das noch bewältigen könnten.

Schimon rannte zum Rathaus an der künftigen Pnina-Straße. Eigentlich war es ein Schuppen, das Holz war noch nicht gestrichen. Nur die Tür war bereits weiß und blau angemalt und genau jene, durch die fünfundsechzig Jahre später Joel Leibowitz reinstürmen sollte. Über der Tür stand auf Jiddisch »Stot Sal«.

Frau Klatschkin hatte nicht viel Arbeit als Bürgermeisterin, also war sie schon früher oft auf dem Feld neben ihrem Mann zu sehen gewesen, Erdschollen hackend, Ziegen melkend. Seit ihr Mann zur Roten Armee einzogen worden war, musste sie alle Aufgaben allein erledigen, und das Rathaus stand meist leer. Nur morgens sollte sie laut Beschluss der Gemeindeversammlung eine Stunde lang im Raum sitzen und alle anhören, die eine Beschwerde vortrugen. Dann saß sie dort in ihrem zugeknöpften blauen Hemd und las normalerweise ein Buch und trank einen Kaffee. Nach etwa einer Stunde ging sie aufs Feld.

Dort war sie auch heute, und dorthin lief nun auch Schimon, nachdem er die blau-weiße Tür verschlossen gefunden hatte.

»Hallo, lieber Schimon!«, freute sich Frau Klatschkin. »Wie kann ich dir helfen?«

»Es tut mir leid, dich beim Pflanzen zu stören.«

»Pflanzen?«, fragte die Bürgermeisterin ungläubig. »Es ist September, Schimon!«

»Ich, verzeih, ich bin verwirrt. Glaub mir, ich wollte dich nicht stören … Es gibt also … Anna meinte, ich solle sofort zu dir kommen und dir erzählen … Siehst du, es sind …« Schimon stotterte, er wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte.

Frau Klatschkin stand vor ihm. Sie war so schön, und er wollte bloß, dass sie weiter auf dem Feld arbeitete. Eine dieser Frauen, über die es Gerüchte gab, war sie nicht. Ein starker Körper in weiten, bequemen Hosen. Ihre grünen Augen starrten direkt in seine Seele hinein.

»Beruhig dich, lieber Schimon, setz dich doch neben mich und erzähl mir ganz langsam, was los ist.«

Der Bahnarbeiter setzte sich auf einen großen Stein am Feldrand und schloss seine Augen, damit er ruhiger wurde. Verschiedene Bilder liefen durch seinen Kopf, Erinnerungen an die Vergangenheit und die Zukunft, und in einer künftigen Erinnerung saß Frau Klatschkin genau neben ihm.

Schließlich sagte er mit vor Erregung rauer Stimme: »Kinder, Dutzende von Kindern, am Bahnhof, sie kommen aus Polen, und jetzt sind sie alle da.«

»Oh mein Gott, Schimon, Lieber, ich bitte dich, geh schnell ins Dorf und benachrichtige alle. In einer Stunde versammeln wir uns im Rathaus. Hörst du? Kannst du das tun?«

»Ja … gerne! Ich, ich meine … Ja, klar, mach ich …« Schon wieder stotterte er. Während er sich erhob, sagte er noch leise: »Bis bald.«

Aber Frau Klatschkin hörte es nicht mehr, denn sie war bereits auf dem Weg zum Rathaus.

8.

Joel Leibowitz stürmte durch die blau-weiße Tür des Rathauses.

Der Bürgermeister Moische Edelman begrüßte ihn überrascht. »Was gibt’s, Joel?«

»Kinder! Dutzende Kinder sind im Moment enttäuscht von mir, weil ich ihnen die Reise nach Moskau versprochen hatte, nachdem du mir versprochen hattest, sie zu finanzieren! Was ist denn jetzt auf einmal los? Gerade habe ich gehört, dass du kein Budget dafür hast. Und ich habe es nicht einmal von dir gehört, sondern von den Leuten unten am Kiosk, die es im Schtern gelesen haben! Hast du nicht den Anstand, es mir direkt zu sagen?«

Joel war neunzehn Jahre alt und Praktikant im örtlichen Büro des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbunds. Er leitete die kleine Ortsgruppe der Jugendbewegung Tsukunft des Arbeiterbundes, der fast alle Jugendlichen in Birobidschan angehörten.

Die Reisen des Jugendbundes nach Moskau in den vergangenen Jahren waren stets eine besondere Erfahrung gewesen, von der immer noch alle sprachen, die dabei gewesen waren. Zwar fühlten sich die Jugendlichen während der ganzen Woche in Moskau ziemlich provinziell, aber auf den Versammlungen der Tsukunft empfanden sie plötzlich so etwas wie Stolz. Dort stellten sie nämlich jedes Jahr die größte Gruppe dar. Neben den Birobidschanern waren nur noch fünf weitere Gruppen vertreten: Vilnius, Warschau, Minsk, Lublin und Buenos Aires, und die schickten stets jeweils nur zwei Repräsentanten.

Die Folgen des dramatischen Endes der kommunistischen Ära hatten die Birobidschaner lange nur im Fernsehen gesehen. Veränderungen kamen hier immer verzögert an, weshalb die Birobidschaner sie kaum bemerkten. Es war wie mit dem Frosch in dem Wasser, das langsam bis zum Siedepunkt erwärmt wird. Er bleibt dort bis zum bitteren Ende. Auf diese Weise erlebten auch die Birobidschaner die Wendezeit, und es war für sie gut so gewesen. Die Moskauer hingegen waren wie der in schon kochendes Wasser geworfene Frosch.

2003 war die Birobidschaner Ortsgruppe der Tsukunft das erste Mal nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder nach Moskau gefahren, und die fröhlichen Reisenden bemerkten nicht, wie traumatisiert die Gesellschaft war, sie hatten so etwas ja noch nie gesehen. Was ihnen jedoch auffiel, waren die nicht weniger als fünfzehn verschiedenen Autotypen, die keiner von ihnen kannte. Das war aber nichts im Vergleich zu der Menge modischer Kleidung. So viele Anzug- und Krawattenträger waren ihnen noch nie begegnet. Die Menschen aus Birobidschan machten sich bloß zum Schabbat fein, und da kleideten sie sich traditionell in Weiß, und wenn sich der Bürgermeister Mische Edelmann am jüdischen Neujahrstag und an Pessach für seine Reden formell kleidete, fanden es die meisten unnötig und peinlich.

Erst durch diese erste Moskaureise der Tsukunft waren den Birobidschanern die Folgen des Zerfalls der Sowjetunion gegenwärtig geworden. Nachdem die Jugendlichen von ihrer Reise erzählt hatten, wussten es alle: Russland würde anders werden, die Welt würde eine andere sein, nur das kleine jüdische, sozialistische Dorf zwischen den Bergen Sibiriens würde genau dasselbe bleiben, was es seit jeher war. Es war wie auf den Bildern der Propagandaplakate Stalins aus den 1930er-Jahren: Sie lebten in einem Paradies.

»Beruhig dich, Joel. Komm, setz dich doch«, versuchte der Bürgermeister den empörten jungen Mann zu beschwichtigen.

Joel war aber zu aufgewühlt, um sich zu setzen oder die Antwort abzuwarten. »Wenn die Stadt für ihre Jugendbewegung nicht bezahlen kann, werden wir das Geld irgendwie selbst besorgen. Wir fahren nach Moskau, und dabei bleibt es!«

Die Tsukunft war zwar offiziell keine Jugendbewegung der Stadt, sondern des Jüdischen Arbeiterbundes, doch diese Organisation existierte eigentlich schon längst nicht mehr. Nur ein Archiv in den USA und ein paar Schulen in Argentinien gab es noch, die ein Schild mit dem Namen der Partei über dem Eingang hatten, sowie einige winzige Gruppen in Osteuropa und Australien, denen jeweils ungefähr fünf bis zehn Kinder angehörten. Von »Bewegung« zu reden wäre also etwas übertrieben gewesen, und auch hier, zwischen vier Flüssen in Sibirien, wusste man inzwischen, dass der Jüdische Arbeiterbund bald am Ende sein würde. In den letzten zwanzig Jahren war deshalb das Schtetl für die Aktivitäten der Tsukunft aufgekommen, sie finanzierten einen Raum und einige Extras. Dreimal im Jahr gab es lange Wanderfahrten – vier Tage an Chanukka, vier Tage an Pessach und seit vier Jahren eben die eine Woche Moskau in den Sommerferien. Im Gegenzug engagierte sich die Jugend im Schtetl, die meisten von ihnen halfen hier und dort zum Wohl der Allgemeinheit.

Joel war ein »Helfer«. In der Hierarchie unter ihm standen die Sechzehn- bis Achtzehnjährigen, die als Leiter und Leiterinnen die Jüngeren organisierten. Sie waren bereits reif genug, die Ideale der Bewegung, des Arbeiterbundes und Birobidschans zu übernehmen und weiterzugeben. Ab der elften Klasse bildeten sie ihre eigene kommunale Gruppe, innerhalb derer sie alles teilten, vom Wohnen bis zu den politischen Aktionen. Joel lebte zwar noch zu Hause bei Sulamith, besuchte aber seine Gruppe so oft, dass man fast meinen könnte, er würde dort wohnen.

Im Jahr zuvor hatten sie eine Demonstration gegen Homophobie organisiert, eine seltene Sache in dieser Gegend der Welt. Auf den Balkonen der Birobidschaner Hauptstraße Scholem-Alejchem-Allee standen die stolzen Eltern und warfen Blumen auf ihre aktivistischen Kinder. Die Demonstrierenden nahmen es ernst, hatten ihre jungen Gesichter in den Farben des Regenbogens bemalt und schrien gegen Faschismus und Kapitalismus. An der Kreuzung mit der Dimitrova-Straße standen die Birobidschaner Polizeibeamten neben ihren Autos und aßen bedächtig ihr Mittagessen, während die frohe Demonstration nach rechts abbog, und dann wieder nach rechts in die Kalinina-Straße und bis zum Haupt- und einzigen Bahnhof von Birobidschan zog, und da, am Jiddischplatz vor dem Bahnhof, fand eine Art Kundgebung statt. Verschiedene Sprecherinnen und Sprecher kletterten nacheinander auf die Bühne. Die Mehrheit der Reden richtete sich an den Kreml, manche jedoch wendeten sich an alle Bewohner Russlands und manche sogar an die ganze Welt. Jenseits des letzten Schtetls der Welt, zwischen sibirischen Bergen und Flüssen, hörte zwar niemand die begeisterten Reden, aber allen war bewusst: Nicht geistig waren sie von der Welt abgekoppelt, bloß geografisch.

9.

»Aber auch geografisch sind wir nicht abgetrennt«, sagte Rachel Gerschonow zu Alexander Leibowitz, Joels jüngerem Bruder. »Wir sind ja auf der Erde, oder? Es ist bloß kulturell. Nein, nicht kulturell, es ist politisch. Wir befinden uns im Zentrum des Planeten, genau wie jeder andere Mensch und überhaupt alles Seiende.«

Alex mochte es, Rachel zuzuhören. Sie lag auf dem Bett und sprach einfach ihre Gedanken aus wie ein Zug ohne Halt, der mal nach Westen und mal nach Osten brauste. Alex saß am Computer und schrieb auf, was sie sagte. Irgendwann schwieg sie.

»Lies es mir vor«, befahl sie ihm dann.

Er zündete sich eine Zigarette an und reichte sie Rachel, die bedächtig den Rauch ins Zimmer blies, und Alex begann mit warmer Stimme zu lesen.

Alex, Rachel und der Rest wussten, dass sie und ihre Kämpfe keinen interessierten. Wenn sie ihre Eltern gefragt hätten, hätten diese das Gleiche gesagt. Niemand außerhalb Birobidschans interessierte sich für Birobidschan. Und in Birobidschan selbst glaubte niemand, dass Kinder zu belügen pädagogisch wertvoller war, als die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie nicht einfach zu verdauen war. Falls sie aber gefragt werden würden, hätten die Eltern ihrer Antwort, dass das keinen interessiere, noch hinzugefügt: »Und es ist auch gut so.« Und das wäre noch nicht einmal eine Lüge, obwohl es wie eine Lüge klang.

Die Demonstrationen der Jugendlichen standen also für sich. Soziales und sozialistisches Bewusstsein sind wie Muskeln, die immerzu trainiert werden wollen, sonst schrumpfen sie schnell und man verliert wichtige Fähigkeiten.

»Es tötet die Kunst, und eine Welt ohne Kunst ist wie eine Uhr ohne Zahl und ohne Richtung. Sie misst die Zeit und zeigt sie, aber ohne auf das Jetzt zu verweisen.« So stand es später in Rachels von Alex notierten Gedanken. Was genau bedeutete dieses »Es«? Die Antwort war in den Notizen längst verloren gegangen.

Alex war zwei Jahre jünger als sein Bruder und stellte sich eine vollkommen andere Zukunft vor: Er wollte dortbleiben, wo die Bira den Bidschan traf, zwischen dem Amur und der Tunguska. Er würde eines Tages Rachel heiraten und sich mit ihr zusammen um die Kartoffelfelder seines Vaters kümmern, um die er sich gerade allein kümmerte, ohne Unterstützung von seinem Bruder.