Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Converso

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Santo Piazzese, Molekularbiologe, preisgekrönter sizilianischer Autor, entwirft in seinem dritten Palermo-Krimi einen Kosmos schriller Gegensätze, das Soziogramm einer verführerischen und brutalen Gesellschaft. Palermo eben. Alles deutet daraufhin, dass die insgesamt fünf Mordopfer auf das Konto der Mafia gehen. Aber hier soll die Mafia als eine Realität dargestellt werden, die in Palermo so hautnah erfahrbar, so "selbstverständlich" ist, dass anders als in Andeutungen über sie zu sprechen zum verzichtbaren Beiwerk wird. Mit grandios lebensecht gezeichneten Figuren, allen voran Kommissar Vittorio Spotorno und seine drei Frauen, die von ihm geehelichte Amalia, die Polizeibeamtin Stella, die mysteriöse Dama Bianca, erzählt der Roman auch von der Fatalität des Mitgerissenwerdens, gerade wenn man sich am Rande der niedergehenden Lawine stehend sicher wähnt. Jean-Claude Izzo reihte diesen Noir unter die aus dem Mittelmeerraum ein, deren "Stammbaum bis zur griechischen Tragödie zurückreicht".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

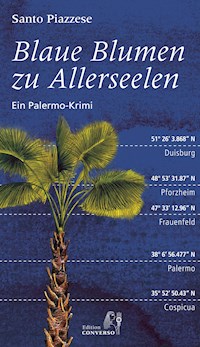

Santo Piazzese

Blaue Blumenzu Allerseelen

Ein Palermo-Krimi

Aus dem Italienischen vonMonika Lustig

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Abschweifungen über einen Teerfleck (samt Verbrechen)

Via degli Emiri, viel zu viele Jahre später

Signorina Lo Giudice

Kommissar Spotornos diffiziles Schweigen

Maddalena und der Preis von Baumwollgarn

Die Seismographen der Mordkommission

Spotornos Beruf

Die Dama Bianca vom Ponticello

Signora Spotornos Tropenträume

De Chirico und Dalí in der Via Siccheria Quattro Camere

Es gibt Verbrechen, weil es Polizisten gibt

Spotornos Rezepte

Der amerikanische Football, Rugby und die Strapazen einer Prinzessin

Die Polizeibeamtin Stella, die weiße Dame und die Schwarze Madonna

Attack!

Amalias Schuldgefühle – und die von Spotorno

Blaue Blumen zu Allerseelen

Anmerkung

Editorische Notiz

VorwortPalermo, ein fließendes Mosaik?

Palermo ist ein hoffnungsloser Fall, eine Stadt, die »unerlösbar«* zu sein scheint. Das zumindest behaupteten in nicht allzu ferner Vergangenheit Sizilianer mit starkem Sinn für die sizilianischen Belange. Hartnäckig habe ich mich stets gegen das Nachplappern einer solchen Sentenz verwahrt. Denn im Laufe der Jahre und aufgrund der Ereignisse, die sicherlich Rechtfertigung genug dafür geliefert haben, war daraus letztlich einer jener Gemeinplätze geworden, der sich dank eifriger Verwendung zu einem konditionierten Reflex, ja zu einer regelrechten Verkrustung verdichtete und kaum mehr aus dem Bewusstsein, auch nicht aus dem der besonders »Wachgerüttelten«, herauszulösen ist. Denn uns Eingeborenen – lassen wir das Feigenblatt mal beiseite –, besonders den Intellektuellen unter uns, liefert ein solcher Spruch ein bequemes moralisches Alibi, um unser Sich-aus-allem-Raushalten, unser Auf-Distanz-Gehen von der so genannten res publica, unsere allfällige Verweigerungshaltung zu legitimieren.

Meine Widerstände, dessen bin ich mir vollkommen bewusst, sind mehr affektiver denn rationaler Natur: In dieser Stadt bin ich geboren, hier habe ich immer schon gelebt, zuweilen habe ich mir auch eine Tarnkappe aufgesetzt, und zwar in einer wackeligen Balance zwischen Schimpfen, sehnsüchtigen Fluchtgedanken und der Einsicht, dass es mir schlichtweg unmöglich ist, andernorts zu leben.

Ich bin mir ziemlich sicher, wäre Leonardo Sciascia heute noch am Leben, käme er um die Erkenntnis nicht herum, dass seine warnende Prophezeiung, die er in die berühmte Metapher von der Palmenlinie gekleidet hat, längst Wirklichkeit geworden ist. Die Nachricht, dass sich aufgrund der weltweiten Klimaerwärmung der nördlichste Breitengrad, auf dem die Palme optimale Lebensbedingungen vorfindet, pro Jahr um einige Zentimeter von Süd nach Nord verschiebt, hatte den aus Racalmuto gebürtigen Schriftsteller sehr nachdenklich gestimmt. Mit seiner bitterscharfen Ironie, der wir nie genug nachtrauern können, entwarf Sciascia das Bild der fortschreitenden Sizilianisierung ganz Italiens zum Schlechten hin.

Wovon er sich vermutlich keine Vorstellung machen konnte, ist die starke Beschleunigung, die dieser Prozess in den Jahren nach seinem Tod (er starb 1989) erfahren sollte. Italien, unrettbar verloren, hätte er heute gesagt. Und heute würde ich in dieser Aussage vielleicht einen Teil der Gründe finden, derentwegen ich eine Sonderstellung Palermos ablehne: Eine Weigerung, die, damit wir uns richtig verstehen, ganz und gar nichts Tröstliches an sich hat. Denn die Verwässerung unserer Verantwortung als Bürger Palermos und ihre Auflösung in einer kollektiven Verantwortung aller Italiener – als wäre es das Hinnehmen eines geteilten Leids – könnte für uns gewiss kein Trost sein.

Seitdem ich mich bei der Niederschrift meines ersten Romans bemüßigt gefühlt hatte, systematisch und, sofern möglich, auf wissenschaftliche Weise über die städtische Wirklichkeit nachzusinnen, kam ich nach und nach zu der Überzeugung: Sollte Palermo tatsächlich eine Besonderheit zu eigen sein, dann ist das nicht seine Unerlösbarkeit, sondern seine Vagheit, seine Vermeidungshaltung, seine Drückebergerei. Jedes Mal, wenn ich mich auf die Suche nach einem möglichen Kondensat machte, das heißt, dem nachspürte, was zuweilen mit einer gewissen Dramatisierung die Seele der Stadt genannt wird, bin ich mit schöner Regelmäßigkeit gegen eine Gummiwand geprallt. Ein fruchtloses Unterfangen, umso mehr noch für einen, der so manchen Zweifel an der Existenz einer Seele hegt, selbst beim Homo sapiens.

Mein Versuch ging in die Richtung einer anthropologischen Verschmelzung – und ich nehme als schlichter Beobachter, als, nennen wir es ruhig so, einfacher Mann von der Straße, gewiss nicht als Eingeweihter Zuflucht bei der Anthropologie – denn eine Stadt verstehen zu wollen, bedeutet selbstverständlich und vor allem, zu verstehen, wer ihre Bürger sind. Und das ist es, wo wir Palermitaner als Kollektiv ein Höchstmaß an widerständiger Verschleppungstaktik betreiben: ein passives und unbewusstes, wiewohl hartnäckiges Allem-aus-dem-Weg-Gehen.

Nun will ich mir keine Analyse über den Identitätsverlust der Stadt und ihrer Bewohner anmaßen – also den Niedergang der Gesellschaftsklassen und ihrer Führungsriege in der Zeit nach dem Bauboom der 60er und 70er Jahre; ich begnüge mich mit der Mutmaßung, dass die Schwierigkeit, Palermo zu lesen, die mehr als logische Konsequenz daraus ist.

In meinen Augen ist Palermo gegen jedwede Bestrebung gefeit, es unter einen gemeinsamen Nenner quetschen zu wollen.

Lange war ich überzeugt, dass nur ich mit einer derartigen Beschränkung geschlagen bin. Dass es andernorts luzidere Köpfe gibt, die in der Lage sind, sämtliche Signale, die diese Stadt unaufhörlich und seit eh und je sendet, zu empfangen, zu deuten und aus ihnen ein organisches und kohärentes Bild zu entwerfen. Widersprüchliche, aber starke Signale, denn Palermo ist ein Ort, der dauerhaft zwischen Agonie und übermäßiger Vitalität schwebt, der imstande ist, auf extreme Weise Schönheit und Grausamkeit, Furor und Trägheit, Niedertracht und Heldentum, Tristesse und Lebensfreude hervorzubringen. Zu verführen und zurückzuweisen.

Signale also, die in ein Fresko zusammenfließen. Und der Ort, der per Definition dazu bestimmt ist, Identitäten zu skizzieren, ob es sich um Metropolen oder Personen handelt, ist nun mal der Roman. Und in den Romanen, deren Handlung in dieser Stadt spielt, hoffte ich, selbige Identität zu finden.

Aber es gibt ihn nicht. Der Fresko-Roman, der Epochenroman oder wie es heutzutage so schön heißt, der Roman über das Universum Palermo, wartet noch darauf, geschrieben zu werden. Zumindest wartet er noch auf seine Veröffentlichung. Und das, so meine ich, ist kein Manko der palermitanischen Schriftsteller, es ist vielmehr die eigene Unfähigkeit der Stadt, sich aus dem Blickwinkel eines einzigen, wiewohl talentierten Romanautors erzählen zu lassen.

Im ersten Moment weckt die Stadt Illusionen, dann jedoch weicht sie dem aus, der glaubt, den Schlüssel zu ihrem Wesen gefunden zu haben. Palermo ist eine Stadt wie ein Mosaik, das nur in Fragmenten und unter subjektiven Gesichtspunkten sichtbar wird. Und sobald man meint, jedes Element an die richtige Stelle gesetzt zu haben und ein komplexes Bild zu erkennen, wenn man glaubt, alles ins rechte Licht gerückt zu haben, dann entgleiten jene Mosaikteilchen, eines nach dem anderen, und erschaffen auf diese Weise eine verschwommene, nicht greifbare Landschaft. Wie ein fließendes Mosaik.

Dabei hat es, besonders in den letzten Jahren, an Passbildern dieses Mosaiks nicht gefehlt, ganz im Gegenteil: Nur wenige Städte haben das Auftauchen einer solch großen Anzahl von Schriftstellern innerhalb eines relativ engen Zeitrahmens erlebt, was manche Kritiker dazu verleitet hat, von einer regelrechten palermitanischen Schule zu sprechen, und das besonders im Genre Krimi und Noir. Nebenbei bemerkt, teile ich dieses Urteil nicht, denn die palermitanischen Schriftsteller bilden zum Glück für ihre Leser einen Archipel, dessen Inseln untereinander frei von Verbindungen sind. Wenn es sich um eine Schule handelt, dann um eine der Differenzen.

Dass dies quasi State of the Art in der Beziehung eines angehenden palermitanischen Schriftstellers und seiner Stadt ist, habe ich bereits beim Schreiben meines ersten Romans Die Verbrechen in der Via Medina-Sidonia gemerkt, und zwar ganz instinktiv, so meine ich. Und ebenso instinktiv hat sich auch mein Schreiben angepasst, weg von jedem analytischen Ansatz, bis auf marginale Momente, hin zum Erzählen.

Entscheidend dafür war möglicherweise auch das Krimi-Genre, das sich für die Annäherung an heutige Städte wohl am besten eignet. Denn hinter den polizeilichen Ermittlungen verbirgt sich oft die Erforschung gesellschaftlicher Subjekte. Der Roman, zusammen mit seinem Nachfolger Das Doppelleben von M. Laurent, entstanden wie durch ein »Auskeimen« aus dem vorigen, offeriert eine Sicht auf Palermo, die als anormal definiert wurde.

Mehr als von Anomalie wäre es vielleicht korrekter, im wortwörtlichen, das heißt im geometrischen Sinne, von Ex-Zentrizität zu sprechen, da ich mich mit beiden Romanen von dem thematischen Mittelpunkt Mafia wegbewegt habe. Mein Hauptanliegen beim Schreiben war es, die Mafia als eine Palermo-immanente Realität darzustellen, die derart empirisch erfahrbar ist, dass anders als in Andeutungen über sie zu sprechen zum verzichtbaren Beiwerk wird. Es handelt sich bei diesen beiden Krimis also eigentlich nicht um Storys ohne Mafia, sondern um solche ohne die Mafia als Hauptakteur. Aber deswegen ist ihre Wirkkraft nicht weniger dramatisch, und das trotz der bissigen Ironie, von der sie durchdrungen sind. Jean-Claude Izzo, der vor einigen Jahren verstorbene Schriftsteller aus Marseille, hat sie gar unter die Noirs aus dem Mittelmeerraum eingereiht, deren »Stammbaum bis zur griechischen Tragödie zurückreicht«.

Mit dem vorliegenden Roman Blaue Blumen zu Allerseelen, der jetzt dank der Hartnäckigkeit meiner Übersetzerin Monika Lustig glücklich in deutschen Landen gelandet ist,* ändert sich alles. Anstelle des Protagonisten der ersten beiden Bücher, des Ich-Erzählers Lorenzo La Marca, Flaneur, Universitätsdozent, unfreiwillig in die Rolle des Detektivs geraten, tritt nun dessen Freund Vittorio Spotorno, seines Zeichens Kommissar, auf den Plan, dessen Trauzeuge er einst gewesen war. Und der ist von Berufs wegen befugt, sich mit Mafiadelikten zu befassen; überdies wird in der dritten Person erzählt, was der Handlung mehr Objektivität verleiht.

Der vorliegende Roman verhält sich in mancher Hinsicht spiegelbildlich zu den Verbrechen in der Via Medina-Sidonia. So spielt er zum Teil in derselben Zeit, und einige, in beiden Romanen vorkommende Episoden werden im ersten Buch aus La Marcas Sicht und hier aus der Perspektive Spotornos erzählt: In einem Kapitel der Verbrechen erfährt man von einem Mafia-Doppelmord, der nun zum Gegenstand der Ermittlungen in Blaue Blumen geworden ist. Immer schon hat mich die Möglichkeit fasziniert (und mir einen Heidenspaß bereitet!), nichtparallele literarische Universen zu schaffen, die interagieren, sich ausdehnen und Wegen folgen, die sich am Ende überschneiden, wie es häufig auch in der Realität der Fall ist, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind.

Das Palermo aus diesem dritten Roman hat augenscheinlich nur wenige Berührungspunkte mit der emanzipierten, höchstlebendigen Metropole der ersten beiden, ja, an manchen Stellen wirkt es geradezu antithetisch, unkommunikativ und manchmal wie von einem düsteren Schleier umhüllt.

In Wahrheit existieren diese beiden Städte, zusammen mit vielen anderen, Seite an Seite und vor den Augen all derer, die Lust haben, sie zu sehen. Was sich zwischen den ersten beiden Romanen und dem dritten verändert, ist der Blickwinkel des Betrachters. Denn La Marca und Spotorno können aufgrund der Unterschiede bei Beruf, bürgerlichem Stand und sozialer Kontakte nicht ein und dieselbe Sichtweise teilen. Und so wie die Stadt unseren Blick beeinflusst, so ist sie ihrerseits davon gefärbt. Genau wie die Literatur.

Santo Piazzese, im April 2018

* Leonardo Sciascia sprach als Erster von Palermo, das ihm auf immer verloren erschien, lehnte sich dazu an Tomasi di Lampedusa an, der ganz Sizilien auf diese Weise sah.

* Der Übersetzerin ist es eine Ehre, schließlich verdankt sich die Gründung ihrer Edition CONVERSO zu einem Teil diesem »Landemanöver«.

Abschweifungen über einen Teerfleck (samt Verbrechen)

Wenn du einmal mit nackten Füßen in einen Teerklumpen getreten bist, gibt es nichts Besseres als Olivenöl. Du reibst mit einem Stückchen ölgetränkter màttola über die Stelle und kannst zusehen, wie das Schwarze verschwindet. Bei dem Wort màttola hätte sein Vater ihn mit schiefem Blick gerügt: Entweder du sprichst Italienisch oder Dialekt, eins von beiden! Also war folgender Kompromiss entstanden: Auf dem kurzen Weg vom Gehirn zur Zunge hatte sich die màttola bereits in einen einwandfreien weißen Wattebausch verwandelt. Zeitlebens sollte ihm eine gewisse schambesetzte Scheu bleiben, reinen Dialekt zu sprechen … nackt und schutzlos wäre er sich dabei vorgekommen. Dieses Bewusstsein erreichte ihn jedoch erst später, sehr viel später.

Einbeinig, um Gleichgewicht ringend, stand der Junge auf dem Felsen und begutachtete die betroffene Fußsohle. Der Teerfleck war groß, dick und klebrig. Nicht daran zu denken, in die nagelneuen weißen Stoffschuhe zu schlüpfen, um nach Hause zu eilen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Er warf einen Blick hinter sich in Richtung Straße. Auf der schmalen Schneise zwischen den Felsen und dem Erdwall, auf dem die Bahngleise verliefen, lagen überall Glasscherben, somit war auch an Barfußgehen nicht zu denken.

Am Abend zuvor hatten die Jäger aus Frust ob der ausbleibenden Lerchen, ihre eigentliche Jagdbeute, wie wild auf leere Glasflaschen geballert. Die großen Vogelschwärme der vergangenen Jahre existierten nur noch als Erinnerung. Zogen dennoch welche vorüber, dann immer weiter draußen über dem Meer, und um sie von der Küste aus zu erreichen, hätte es Motorboote gebraucht. Hier aber gab es nur Ruderboote, und nie hatte er verstanden, weshalb die mit so vielen Jägern an Bord nicht untergingen oder zumindest kenterten. Ab dem Nachmittag bis zum Sonnenuntergang war der Golf zwischen Sant’Erasmo und Acqua dei Corsari voller Ruderboote.

Zu Beginn der Lerchenjagd vor einigen Wochen hatte sich ein halbes Drama abgespielt und tagelang für Gesprächsstoff gesorgt.

Das neue Boot von Don Angelino – den alle Donnancilino nannten, als wäre es ein einziges Wort – war bei der ersten Ausfahrt schnurstracks auf eine Teerpfütze aufgelaufen. Bis dahin nichts Ungewöhnliches. Das Ereignis aber hatte bei den anderen Bootsbesitzern kaum verhohlene Heiterkeit ausgelöst, denn Don Angelino hatte sein Boot von einem gestandenen Maler für Prachtkarren* verschönern lassen, der sich der Sache mit größtem Eifer gewidmet hatte – schließlich war das sein erster Auftrag dieser Art. Anders gesagt, ihm war noch nie zu Ohren gekommen, dass man Boote nach Art der Prachtkarren bemalen lässt. Er hatte das ganze Boot verziert, vom Rumpf bis zum Kiel, als müssten sie es immerzu auf der Malstaffelei, im Nirwana der Boote halten, ohne es je im echten Meer zu Wasser zu lassen.

Besonders die rechte Bootsseite hatte es dem Jungen angetan. Die dort aufgemalten Szenen hatte er auf den ersten Blick wiedererkannt: Vor ein paar Jahren war er in einem der Blättchen, die die Großmutter sonntags vom Kirchgang mit nach Hause brachte, auf sie gestoßen. Unter den Figuren waren zwei Paladine, die ein Duell miteinander austrugen. Da wird der eine von ihnen tödlich getroffen, und als der andere ihm dann den Helm abnimmt, zeigt sich, dass der Verwundete in Wirklichkeit eine junge Frau mit blondem Haar ist. Und die Frau bittet den Paladin, bevor sie nun sterben müsse, noch getauft zu werden, denn sie sei Türkin oder so was in der Art. Und so begibt sich der Paladin zum nahen Bach, füllt ihren Helm mit Wasser und tauft die Frau, die daraufhin glückselig in den Tod geht.

Ihr Name war Chlorinde, und als man einige Jahre später einem Waschmittel diesen Namen verpasste, war das in seinen Augen ein Sakrileg, das auf obskure Weise nach Wiedergutmachung verlangte.

Als er zum ersten Mal das Ende der Geschichte las, war ihm ein kleiner Seufzer entwischt. Überrascht stellte er fest, dass sein Atem schwer ging und sein Kinn zitterte. Beim Anblick der Frauenfigur mit dem blonden, aus dem Helm hervorquellenden Haar spürte er, wie ihm etwas Salziges die Kehle hinab rann. Seither riefen blonde Frauen bei ihm zwiespältige Gefühle – Misstrauen und Faszination zu ungleichen Teilen – hervor.

Das Boot war also geradewegs über den Teer geglitten, und Chlorinde war von einem dunklen Guss verunstaltet worden, so gnadenlos wie der Schwerthieb des Paladins. Finster war auch Don Angelinos Miene, schließlich hatte die aufwendige Bemalung ihn ein Vermögen gekostet.

Hast du aber kein Olivenöl zur Hand, kannst du dir mit Bimsstein behelfen. Der löst zwar den Teerfleck nicht vollständig auf, aber wenn du damit kräftig rubbelst, absorbiert er nach und nach die Ölschicht, und zurück bleibt nur noch ein grauer Schatten. So kannst du zumindest ohne großes Risiko in deine Schuhe schlüpfen.

Einzelne Bimssteine wurden hin und wieder von den Gezeiten angeschwemmt, aber nach den starken Fluten unter dem Nordostwind konnte man sie inmitten der gestrandeten Austern haufenweise einsammeln. Die Austern legte er in einen Korb aus Weidengeflecht, und war der einmal voll bis oben, konnte er ihn unmöglich alleine hochheben. Und aus dem Grund zogen sie zum Austernsammeln auch stets zu dritt los, immer das gleiche Gespann.

Signorina Lo Giudice behauptete, sie ähnelten der Flagge eines Heers, das auf immer und ewig der Niederlage geweiht sei, denn Rosario war rothaarig und Diego blond, nicht vom gleichen Blond wie das von Chlorinde, es war viel heller, fast weißblond wie bei einem Albino.

Der Junge hingegen hatte schwarzes Haar, schwärzer als jener verdammte Teerfleck.

In ihrem Viertel war es seit Menschengedenken Usus, die Grundschullehrerinnen mit Signorina anzureden, selbst wenn sie Mütter oder, wie im Fall von Signorina Lo Giudice, Witwen waren. Den männlichen Lehrkräften gebührte der Titel Professore. Wer weiß, warum. In Norditalien aber wurde das ganz anders gehandhabt. Der Junge erinnerte sich noch gut an das überlegene Grinsen seiner Schulkameraden an der Sanzio-Schule, als sie zum ersten Mal hörten, wie er den Lehrer Dorigatti mit Professore ansprach. Er hatte sich einfach nie an das dort übliche Signor Maestro und Signora Maestra gewöhnen können. Nicht, dass ihn das wer weiß welche Anstrengung gekostet hätte. Nein, aber er wäre sich beinahe wie ein Verräter vorgekommen.

Ein Jahr später war seine Familie zum Glück zurück nach Palermo gezogen, und alles wurde wieder so, wie es sich gehörte. Signorina und Professore.

Signorina Lo Giudice war verrückt nach Austern. Also sammelten die drei nach den ersten Stürmen, die vom Ende des Sommers kündeten, welche für sie, frühmorgens, wenn der Rückfluss noch kräftig war, und bevor die Austern anfingen, unter der Sonne weich zu kochen.

Sie klaubten die geschlossenen Exemplare auf, und war der Korb voll, bedeckten sie alles mit einer Schicht Meersalat, aber nur mit dem, der an den Felsen wuchs, damit ja kein Sand in den Spalt zwischen den Schalenhälften eindringen konnte. Hin und wieder öffneten sie eine mit dem Messer und sahen, wie das Weichtier sich zuckend krümmte, als erwartete es den Spritzer Zitronensaft, der einen nicht gerade würdigen Tod einläutete, nämlich mittels Zersetzung durch Magensäure. Der Junge mochte keine Austern, auch später nicht.

Der Korb war zu einem Drittel gefüllt, und dabei blieb es. Für den heutigen Tag hatten sie aufgehört, Austern zu sammeln. Vielleicht würden sie nie wieder welche sammeln gehen, kam es ihm blitzartig in den Sinn. Die Austernbank war ohnehin dem baldigen Untergang geweiht, zerstört von stinkig-giftigen Abwässern, die binnen Kürze die Wasser des Golfs mit allerhand Sauereien angereichert haben würden, und begraben unter einer Masse Schutterde, die man einfach so im Meer entsorgt hatte.

Aber das konnte der Junge gar nicht wissen. Noch nicht. Er setzte auch den anderen Fuß auf den Boden und schaute nach rechts, gen Osten bis zur anderen Spitze des Golfs im Gegenlicht. Dort schimmerte etwas Rostfarbenes, die Haare von Rosario, der vornübergebeugt nach etwas suchte. Wahrscheinlich nach leeren Patronenhülsen. Die frisch Abgeschossenen rochen nach gebrauchtem Leder, ein Geruch, der einem die Lungenflügel weitete, den Herzschlag verlangsamte und einen Vorgeschmack auf die kommenden Jahre des Erwachsenwerdens bescherte. Ein beinahe schmerzliches Vergnügen.

Diego hatte er nicht im Blick. Der weiße Umriss des Postdampfers war schon seit einer Weile im Hafen verschwunden, nachdem er auf schräger Linie den gesamten Golf durchkreuzt und dabei die üblichen, die Brandung zerteilenden Wellen aufgeworfen hatte. Die Saturnia hingegen würde nach Sonnenuntergang die Anker lichten, die große Flaggengala in voller Beleuchtung, als ließe sich mit solcherart künstlicher Freude die echte Tristesse ausgleichen, die gar aus den Luken zu dringen schien.

Obwohl die Saturnia ein dunkles, schweres Riesenschiff war, warf sie Wellen auf, die flacher und langgezogener als die des Postdampfers waren. Sie lief, zur Hälfte bereits mit Emigranten aus Genua, Neapel oder von sonst woher beladen, in den Hafen ein und legte von der Landungsbrücke Vittorio Veneto wieder ab, nachdem sie seine Landsleute aufgenommen hatte, die zusammen mit den anderen, unbekannte Dialekte sprechenden Passagieren in New York von Bord gehen und sich über die amerikanischen Lande zerstreuen würden.

Daran dachte der Junge zuweilen.

Er sprang vom Felsen und sammelte ein, zwei noch feuchte Bimssteine von einer gewissen Größe. Dann hockte er sich auf einen flachen Felsbrocken und begann, über den Fleck zu reiben, und sobald die Oberfläche den Teer absorbiert hatte, wechselte er die Seite. Hin und wieder schaute er über die linke Schulter zu dem Bretterhaus mit dem Dach aus matten ockerfarbenen Ziegeln. Die Bretter waren noch in den ursprünglichen Farben lackiert, die zunehmend verblassten, besonders das Hellblau, das sich mit dem Dunkelblau und dem Weiß abwechselte. Das Haus hatte Ähnlichkeit mit einer riesigen Strandkabine, war aber überaus solide aus abgelagertem Tannenholz gebaut, wie ihm der Großvater einmal gesagt hatte. Andernfalls würde es, von den ersten kräftigen Windböen im Herbst in die Luft gehoben, auf und davon fliegen.

Der Transporter stand nach wie vor auf dem Platz zwischen dem Haus und den Gleisen der Schmalspureisenbahn. Auch die Pkws waren noch da, einige große schwarze Alfa Romeos mit Blaulicht auf dem Dach, das jetzt ausgeschaltet war.

Der Junge hatte die näherkommenden Schritte deutlich vernommen und zuckte deshalb auch nicht zusammen, als sich der mächtige Schatten eines Mannes über ihn schob und einige Momente verharrte. Dann ging der Mann weiter bis zum Saum der Bucht und ließ dabei genussvoll den Kies unter seinen Schuhen knirschen – zumindest deutete der Junge das so. Lange blickte der Mann übers Wasser, das mit jeder Brandungswelle die Spitze seiner zweifarbigen Schuhe umspülte. Schließlich näherte er sich erneut dem Jungen, der die Bimssteine auf der anderen Seite neben sich hatte fallen lassen.

— Um den Teer wegzukriegen, sagte er, brauchst du Öl. Oder zumindest einen Bimsstein.

Der Junge nahm die Steine zur Hand und zeigte sie dem Mann. So zu ihm hochschauend erschien er ihm wie ein Riese im grauen Anzug, der einen Strohhut mit havannabraunem Band auf dem Kopf trug. Riesig und überproportioniert zwischen den Felsen und dem Teerflecken.

Der Mann nickte wortlos. Sein Gesicht war terrakottafarben. Der Junge wandte sich erneut zum Bretterhaus um. Dort öffnete gerade ein junger Mann die Ladetüren des Transporters; zwei andere Männer kamen mit einer Bahre aus dem Haus, über der ein weißes Tuch lag, dessen Saum beinahe den Erdboden berührte. Das Tuch schien sich nur leicht zu kräuseln, so schmal war die Silhouette, die sich ganz schwach darunter abzeichnete. Signorina Lo Giudice war nach ihrer Pensionierung wie ausgedorrt. Die Männer schoben die Bahre in den Laderaum, schlossen die Türen und stiegen ein. Sie waren ganz in Weiß gekleidet, trugen weiße Kittel. Langsam fuhr der Transporter los.

Andere Männer verließen das Haus. Einer hielt einen Fotoapparat mit großem Blitzlichtstativ in der Hand. Ein junger Mann im grauen Anzug mit lockerem Krawattenknoten näherte sich bis auf Hörweite und blieb am Rand der Fläche aus weißen Steinen stehen, genau oberhalb der fest ins Gestein eingepassten Ädikula mit der ewig brennenden Votivlampe.

— Kommissar, sagte er, wir wären hier fertig.

Der Mann machte eine Geste mit dem Arm. Dann sah er auf den Jungen.

— Wie heißt du?, fragte er.

— Spotorno, heiße ich, sagte der Junge.

— Spotorno, wie noch?

— Vittorio. Vittorio Spotorno.

— Aha, Vittorio. Wie König Vittorio Emanuele. Und was willst du einmal werden, wenn du groß bist, Vittorio Spotorno?

Der Junge blickte zum Horizont. Dann drehte er sich zu der hell gekleideten Gestalt um. Der Mann trug ein kleines Abzeichen am Revers seines Sakkos, etwas, das mit einem König im Exil zu tun hatte. Er kannte das Abzeichen von Diegos Opa, der oft von Königen redete und den er sehr mochte. Der Mann sah ihn noch immer an, als hinge von seiner Antwort das Schicksal des ganzen Erdenrunds ab.

— Ich will Kommissar werden, sagte der Junge. Polizeikommissar.

* Gemeint sind natürlich die üppig und farbenfroh verzierten zweirädrigen, von einem Esel gezogenen sizilianischen Karren.

Via degli Emiri, viel zu viele Jahre später

Er kam sich vor wie in dieser alten Fernsehdokumentation, in der ein Chirurg das Gehirn eines nur lokal betäubten Mannes mit einer Sonde stimulierte, und sobald er einen bestimmten Punkt in der Gehirnrinde berührte, behauptete der Mann, eine grüne Wiese zu sehen, auf der er und seine Mutter wandelten. Die etwas monotone, abgehackte und doch durchdringende Stimme des Mannes schien aus weiter Ferne zu kommen, wie aus einer fremden Galaxie. Aber es war eine flüchtige Galaxie, denn die Sonde hatte Erinnerungen zu neuem Leben erweckt, die aus dem Bewusstsein des Mannes längst verschwunden waren.

Polizeiobermeister Puleo hatte fast die gleichen Worte benutzt wie damals der junge grau gekleidete Mann, am Tag der Ermordung von Signorina Lo Giudice, vor viel zu vielen Jahren, und Spotorno war es, als hätte ihm jemand eine Sonde ins Gehirn getrieben.

— Dottore, wir wären hier fertig, hatte Puleo gesagt.

Ob man noch immer Bimssteine findet?, fragte sich Spotorno unmittelbar, in einer Art unerbittlichem und grausamem Reflex. Er musste richtiggehend an sich halten, um nicht nach unten zu sehen und zu kontrollieren, ob Teer unter seinen Fußsohlen klebte. Seltsam war, dass ihn der Reflex nicht eine Stunde früher hinter der Zisa, in einer Seitenstraße der Via degli Emiri überkommen hatte, als er in einem der beiden Ermordeten im himmelblauen Fiat 127 Rosario Alamia erkannte.

Vielleicht war es seiner langjährigen Erfahrung mit Mordopfern zu verdanken, wenn sich aus dem zerschlagenen und entstellten Gesicht des Mannes mit dem vielen Blut doch noch Stück um Stück das Bild eines jungen rothaarigen Burschen zusammensetzte, das in Spotornos Erinnerungen aus der Kindheit nur noch in vagen Umrissen vorhanden war.

Der Erfahrung sei Dank, das ja, aber ohne vor Dankbarkeit Luftsprünge zu machen. Mordopfer hatte der Herr Kommissar bereits so einige gesehen, zu viele. Und auf den Doppelmord des heutigen Tages hätte er gerne verzichtet. Ein Fall von »Saturnismus Kaliber zwölf« hätte sein Freund Lorenzo konstatiert, mit anderen Worten: eine Bleivergiftung. Lorenzo, dieser scheinheilige Zyniker.

Es kam nicht von ungefähr, dass er an Lorenzo La Marca dachte. Vor knapp einer Stunde waren sie noch zusammen gewesen, als im Polizeifunk die Meldung von der tödlichen Schießerei bei der Zisa kam. Und sie waren nicht etwa wegen eines Ausflugs ins Grüne zusammengekommen. Die von der Zisa waren für Spotorno nämlich nicht die ersten Toten an jenem Samstag Ende Juni. Und am Vortag hatte ein Nachtwächter, als er seine Gattin am Telefon mit ihrem Liebhaber erwischt hatte, die Dienstpistole auf sie gerichtet und das Magazin leer geschossen.

So ist es immer, dachte er. Es gab Wochen, in denen nichts, absolut gar nichts geschah. Und plötzlich machte es zur selben Zeit Klick im Hirn seiner Mitbürger, der Schalter war umgelegt, und das Verbrechen hatte freie Bahn. Dann genügten nicht einmal Achtundvierzig-Stunden-Tage.

Mit einem gewissen Bedauern hatte er den ersten Toten des Vormittags zurückgelassen, einen Kerl, den sie im Wasserrosenteich in den Giardini Botanici Comunali in der Via Medina-Sidonia entdeckt hatten. Vermutlich Tod durch Ertrinken.

Ohne Zweifel Mord, auch wenn er sich gedreht und gewunden hatte, das vor La Marca zuzugeben. Wie üblich war es zwischen ihnen fast zum Streit gekommen, als sie von dem Funkspruch mit der Meldung der zwei Toten bei der Zisa unterbrochen wurden. Den Ertrunkenen hatte La Marca entdeckt. Nur ein paar Wochen zuvor hatte er hier einen weiteren Toten gefunden, dieses Mal aber an einem der Großblättrigen Feigenbäume in den Giardini Botanici hängend. Lorenzo arbeitete an der Universität im Institut für Biochemie*, und das Fenster seines Arbeitszimmers ging auf eben diese Giardini.

Die beiden Todesfälle mussten miteinander in Verbindung stehen, daran gab es nichts zu rütteln. Ein schön verzwicktes Schlamassel, ganz nach Spotornos Geschmack. Es hätte ihm gefallen, sich tiefer in den Fall zu versenken. Doch angesichts der Wahrscheinlichkeit eines neuen Mafiakriegs musste er sich das aus dem Kopf schlagen.

Puleo glaubte offenbar, sein Chef hätte ihn gar nicht gehört.

— Dottore, wir wären hier fertig, wiederholte er im Näherkommen.

Spotorno nickte.

Ein guter Kerl, dieser Polizeiobermeister Puleo. Neapolitaner bis ins Mark, höflich, wohlerzogen, einfühlsam, nur wenige Leute hätten ihn für einen Bullen gehalten. Puleo war gleich aufgefallen, dass im Kopf seines Chefs etwas nicht ganz richtig tickte und dieser sich manchmal in einem Zustand meditativer Entrücktheit, in einer wissentlich herbeigeführten Abwesenheit befand, die er in der Zwischenzeit zu erkennen wusste. Wieder einmal kam ihm der ungebührliche Gedanke, dass Kommissar Spotorno für seinen Beruf eigentlich nicht geschaffen war. Und das Bewusstsein, dass der Kommissar von ihm das Gleiche dachte, erschien ihm ungemein faszinierend. Auch deswegen schätzten sie einander, beschied er.

Spotorno hegte in der Tat eine Art fein ausgewogener Vorliebe für Polizeiobermeister Puleo, den er im Stillen in den Rang des zuverlässigsten Mitarbeiters erhoben hatte. Er erkannte in ihm ein Übermaß an Gelassenheit, einen besorgniserregenden Mangel an berufsbedingter Gereiztheit, was ihn früher oder später, wenn nicht rechtzeitig unter Kontrolle gebracht, in ernste Schwierigkeiten stürzen würde. Als Diagnose mehr als offensichtlich: In seinem jungen Mitarbeiter entdeckte der Kommissar nämlich Ähnlichkeiten mit dem jungen Spotorno.

Er nahm auf dem Rücksitz des kastanienbraunen, zufällig auf die Farbe seines Leinenanzugs abgestimmten Alfa Romeo Platz. Puleo setzte sich neben den Beamten, der an diesem Tag als Fahrer eingeteilt war und sofort die Reifen quietschen ließ.

Bei der Mordkommission bewegten sich alle immer so, als wüssten sie ganz genau, wohin sie zu gehen und was sie zu tun hatten. Die Zurschaustellung von Effizienz galt als moralisches Gewohnheitsrecht, wiewohl dies, besonders im Sommer, auch beträchtliche Energie kostete. Eine weitere Variante der viel diskutierten Dichotomie zwischen Sein und Schein. Spotorno fiel nicht darauf herein. Besonders nicht an Tagen wie diesem. Und es war wirklich wundersam, wie sich just an solchen Tagen dieses Missverhältnis so häufig in Form eines Berichts, eines ersten schriftlichen Überblicks materialisierte und bereits erwartungsvoll auf dem Schreibtisch des für die Ermittlung zuständigen Beamten lag.

Spotorno griff nach den Papieren, noch bevor er sich niedersetzte.

Im Leben von Rosario Alamia musste es, seitdem sie beide sich aus den Augen verloren hatten, nicht besonders toll gelaufen sein. Rosario hatte es nur bis zur Mittleren Reife gebracht, weiter nichts; die Handelsschule Duca degli Abruzzi hatte er nach mehrmaligem Sitzenbleiben aufgegeben. Das allerdings ging aus dem Polizeibericht nicht hervor.

Was im Übrigen auch nicht nötig war. Derlei Dinge waren bekannt, man sprach darüber unter den alten Freunden, die Spotorno von Zeit zu Zeit noch getroffen hatte, auch nachdem seine Familie in die Stadt, in die Via Venezia gezogen war. Und einmal hatte Rosarios Mutter ihn zu sich in die Schneiderwerkstatt rufen lassen, um mit ihm zu reden – um zu verstehen, hatte sie gesagt –, aber viel brachte sie nicht heraus, sie weinte nur, ausgiebig und still, und er verspürte eine Last auf dem Zwerchfell, als säße ihm jemand auf dem Brustkorb. Er war wieder gegangen, ohne auch nur zwei halbwegs vernünftige Worte herausgebracht zu haben.

Zu jener Zeit besuchte er das Vittorio-Emanuele-Gymnasium, aber noch heute reagierte er auf dieselbe Weise auf weinende Frauen, gleich welchen Alters. Amalia, seine Frau, hatte einmal gesagt, das sei der Grund, weshalb das Schicksal ihnen zwei Söhne beschert hatte. Doch das war eine dieser übertriebenen, verqueren Schuldzuweisungen, wie sie auch in weniger eingespielten Ehen von Zeit zu Zeit vorkommen.

Rosarios Mutter, Signora Rosa Brancato Alamia, musste jedenfalls noch am Leben sein.

Der Rest hingegen stand in der Polizeiakte. Nichts Gravierendes: Ausstellen ungedeckter Schecks über einige hunderttausend Lire, was schon fünf Jahre zurücklag, und eine Anzeige wegen Körperverletzung, die noch älteren Datums war. Auch das hatte ihm irgendjemand mal gesteckt.

Die Sache hatte sich folgendermaßen zugetragen: Rosario, Zigarette zwischen den Lippen, wollte ungestört seiner Wege gehen. Er hatte gerade eine jener sinnlosen Moralpredigten hinter sich, die ihm sein Vater regelmäßig, praktisch wie eine Beichtstuhlbuße angedeihen ließ, und wie immer war er danach zornig und gekränkt und zog eine finstere Miene. Da steuerte auf der Via Maqueda ein Typ auf ihn zu und bat ihn um Feuer. Mit einem einzigen Fausthieb hatte Rosario dem armen Kerl die Nase zerdeppert. Einfach so, eiskalt, ohne ein Wort zu sagen. Zu diesem Zeitpunkt war er achtzehn Jahre alt. Der Typ hatte ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und war obendrein sehr viel kräftiger gebaut als er. Aber er war picobello gekleidet, blank gewienerte Schuhe, Krawatte, alles ohne Fehl und Tadel. Nur, dass es ihm an jeglicher Beobachtungsgabe fehlte.

Als Spotorno von der Sache hörte, war er keineswegs überrascht. So war Rosario immer schon gewesen. Unberechenbar. Impulsiv. Großherzig. Der großherzigste Mensch, den er je kennengelernt hatte. Aber auch der blauäugigste. Seine Naivität war so ausgeprägt, dass sie schon fast an Heiligkeit grenzte. Oder an Einfältigkeit, was häufiger zutraf.

Nach dem Fausthieb hatte Rosario mit dem eigenen Taschentuch das Blut bei seinem Gegenüber zu stoppen versucht und ihn persönlich zu Fuß in die Notaufnahme in der Via Roma begleitet. Einige Monate später hatte der Typ die Klage zurückgezogen.

Mehr wusste Spotorno nicht. Er und Rosario hatten sich nach den Sommerferien in der ersten Mittelschulklasse aus den Augen verloren, ohne dass irgendetwas darauf hingedeutet hätte. Seither waren sie sich nur ein einziges Mal noch begegnet. Wobei es sich dabei weniger um eine Begegnung als um einen Zusammenstoß handelte.

Spotorno war erst spät nach Unterrichtsschluss aus der Schule gekommen, da der Philosophielehrer ihn aufgehalten hatte, um mit ihm zu reden. Obwohl noch über ein Jahr Zeit bis zum Abi war, bekniete der Lehrer ihn jetzt schon, die Idee mit dem Jurastudium unter allen Umständen fallen zu lassen und sich stattdessen in Altphilologie einzuschreiben.

Danach trat er den Nachhauseweg alleine an. Er überquerte die Piazza Sett’Angeli, um dann über Schleichwege zur Via Candelai und von dort aus direkt nach Hause zu gelangen.

Es machte ihm nichts aus, ohne Begleitung zu sein. Wenn er mit den anderen nach Hause ging, kam hin und wieder einer mit dem Vorschlag, doch die Gran-Cancelliere-Gasse zu passieren, um die Huren zu sehen.

Einige Monate zuvor war eines dieser bedauernswerten Geschöpfe nebst einem jemenitischen Matrosen erstochen worden – »eine blutjunge Dame von Welt«, wie die Zeitungen mit heuchlerischer Prüderie geschrieben hatten. Man hatte sie noch ineinander verkeilt auf der blutgetränkten Matratze aufgefunden, so als hätten sie gar nichts mitbekommen. Zur größten Empörung der Kurienkreise hatte die Sicilia sogar noch eine Zeichnung des Tatorts mit den Umrissen der Körper veröffentlicht.

Bei der Vorstellung, Li Vigni, sein Philosophielehrer, könnte sie früher oder später in dieser Gegend entdecken, spürte er Schamröte aufsteigen.

Vittorio Spotorno galt bei den Lehrern, selbst bei dem für Sport, als Musterschüler. Und durch die Gran-Cancelliere-Gasse zu gehen, sorgte bei ihm stets für eine anhaltende, wenn auch nicht unangenehme Sinnesverwirrung. An jenem Tag hatte ihn zudem ein gewisses Selbstmitleid heimgesucht, das er lange auszukosten gedachte.

Das war auch der Grund, weshalb er nicht auf das Motorrad achtete, das in einer scharfen, ansteigenden Kurve wie aus dem Nichts hervorgeschossen kam und ihn um ein Haar auf die Pflastersteine der Via Sant’Isidoro alla Guilla geschleudert hätte. Es war ein silberfarbenes, schmales, schnittiges Motorrad, und der Fahrer hatte noch im Überholen, unmittelbar nachdem er ihn gestreift hatte, gebremst.

— Beinahe hätte ich meinen Freund Vittorio umgenietet, hatte eine tiefe Stimme gesagt, die in seinen Ohren unbekannt klang. Bis auf eine leicht schleifende Aussprache, und die knipste ein winziges Licht in seinem Kopf an. Dann hatte er sich umgedreht und die roten Haare gesehen. Lang, glatt, mit Pony. Aus dem Lichtlein war der Scheinwerfer eines Leuchtturms geworden.

Die Hormone hatten Rosarios Stimme verändert, doch eine Art Echo war wie eine Verlängerung der Kindheit zurückgeblieben. Haspelzunge. So hatten seine Kumpel ihn genannt. Aber nur, wenn er nicht zugegen war. Andernfalls hätte es was gesetzt, und nicht zu knapp, wie diejenigen am eigenen Leib erfahren mussten, die es mal gewagt hatten. Spotorno hatte das nie getan. Auch wenn er nicht anwesend war, hatte er ihn stets bei seinem richtigen Namen genannt. Außerdem tendierte er selbst zu einer weichen Aussprache des Rs, was er später mit größter Willensanstrengung fast immer in den Griff bekam. Bullen ohne markantes R gab es einfach nicht. Zumindest durfte es keine geben, dachte er.

Rosario war nicht einmal abgestiegen. Und er hatte ihn auch nicht dem Mädchen vorgestellt, das sich in einem offenkundigen Dauerreflex fest an seinen Rücken schmiegte. Schön war sie, blond, mit großen dunkelbraunen Augen und langen Beinen. Die Beine ragten unter einem schwarzen Minirock hervor und steckten in ebenfalls schwarzen Stiefeln. Sie machte kein einziges Mal den Mund auf, ja, nur dank Rosario schien sie überhaupt zu atmen. Auf den zweiten Blick entschied Spotorno, dass sie zwar attraktiv, aber keine echte Schönheit war.

Es war die Zeit der Beat-Mode, die mit Verspätung und in einer Softvariante die Stadt erreicht hatte und sich nun Zeit nahm, sie wieder zu verlassen, wie es immer in den Peripherien von Imperien der Fall ist. Auch Rosario und seine Sozia trugen diesen späten Beat-Look, der den kommenden Hippie-Kult schon anzudeuten schien. Aber es war ein Pseudo-Hippie-Look, wie man ihn in den Modeboutiquen finden konnte, in Pastelltönen, die eher an teures Kaschmir denken ließen.

Vittorio hingegen hielt sich stets fern von jeglichem Modediktat.

Sie hatten ein paar Sätze gewechselt, nichts von Bedeutung, die üblichen Banalitäten darüber, was sie so machten und was sie nicht machten. Und die einzige Wahrheit, die sich aus den dahingeworfenen Worten ableiten ließ, wenn man sie von jeder Ausschmückung befreit hatte, war folgende: Rosario trotzte dem Leben ab, was er nur konnte. Ansonsten tat er nichts.

Als das Motorrad wieder startete, blieb Spotorno in einem konfusen Zustand des Selbstbedauerns zurück, in einer zwiespältigen Empfindung, deren Bedeutung er erst nicht begreifen wollte und die er dann mit einem Gefühl der Verlegenheit verdrängt hatte. Es war wie die Hinnahme eines definitiven Abschieds von der Jugendzeit.

Wir damals waren wesentlich reifer als die jungen Leute heutzutage, dachte er, mit Blick auf den Polizeibericht. Das dachte er häufig, aber ohne Selbstgefälligkeit. Vielmehr verspürte er jetzt etwas Ähnliches wie damals. Ein Sehnen nach dem, was er nicht gewesen war, ein verspäteter Tadel für die überschwängliche Gedankenwelt jenes fernen, siebzehnjährigen Ichs.

Er dachte auch an all die Male zurück, da so manch einer Rosario ein schlimmes Ende prophezeit – es ihm zuweilen gar gewünscht – hatte: Im Malaspina* würde er enden. Und dann im Ucciardone**. Dort würde er sich die Hörner abstoßen. Erschießen würden sie ihn.

Aber am Ende war er nicht wegen etwas, das er getan hatte, erschossen worden. Und auch nicht wegen etwas, das er nicht getan hatte. Das zumindest stand für den stellvertretenden Staatsanwalt fest, der umgehend zum Tatort bei der Zisa geeilt war. Und das war auch Spotornos Ansicht, was er sich schweren Herzens eingestehen musste, denn es behagte ihm nicht sonderlich, mit Dottore De Vecchi einer Meinung zu sein.

Andererseits genügte diesbezüglich auch ein Blick in den zweiten Polizeibericht, der nicht sonderlich viel dem hinzufügte, was die Mordkommission schon am Tatort geschlussfolgert hatte, sobald die Identität des anderen Toten feststand: Das eigentliche Ziel des Anschlags war Gaspare Mancuso, genannt Asparino, gewesen.

Im Laufe seiner vierunddreißigjährigen, nicht sehr ehrbaren Existenz hatte Asparino dafür gesorgt, dass seine Verbrechensakte zu einem kleinen Faszikel angeschwollen war. Bei seiner ersten Verurteilung wegen versuchter Erpressung, im Alter von zwanzig, war unmittelbar Haftverschonung angeordnet worden. Die Strafe hatte er dann allerdings mit Zins und Zinseszins abgesessen, nachdem sie ihn bei einer Straßensperre im Auto mit einer Pistole am Leib geschnappt hatten.

Der ganze Rest, das waren lediglich Mutmaßungen, Ableitungen und Verdächtigungen. Material für Ermittlungsberichte, Polizeiwissen also, aus dem sich keine juristisch verwertbaren Beweise machen ließen. Was dann maximal die klassischen, wenig zielführenden Vorsichtsmaßnahmen gerechtfertigt hätte, wie man sie niemandem vorenthalten mochte: Zwangswohnsitz in einem Kuhdorf in Norditalien mit anschließender Rückkehr in den wachsamen Schoß der Familie und der dazugehörigen Tötung des fettesten Kalbs*.

Spotorno hätte anstelle von Mancusos Vaters nicht einmal ein Hühnchen* geschlachtet. Aber das Problem, und das wusste er bestens, waren nicht die Väter, sondern die Mütter, die Schwestern, die Ehefrauen, die Töchter.

Mancuso war allem Anschein nach seit damals nicht mehr auffällig geworden: keine zwielichtigen Geschäfte, aber auch nicht die Spur einer offiziellen Beschäftigung, abgesehen vom Wachehalten im Lebensmittelgeschäft seines Vaters. Einen Gutteil seines Tages verbrachte er auf dem Gehsteig vor der Ladentür oder bei schlechtem Wetter im Hinterzimmer. In beiden Fällen hatte er immer jemanden um sich, seine Altersgenossen oder jüngere Burschen.

Das Leben als freier Mann, ohne Verpflichtungen und Fesseln gleich welcher Natur, mit Ausnahme – zu gegebener Zeit – eben die der Ehe, hatte Mancuso und seine Familie nicht daran gehindert, einen nicht zu verachtenden, wenn auch nicht allzu auffälligen Lebensstil an den Tag zu legen.

Gelegentliche Kontrollen hatten nie etwas von Bedeutung ans Licht gebracht. In der Stadt gab es zu viele ähnliche Konstellationen, um sie allesamt dauerhaft unter Überwachung zu stellen oder um zu versuchen, einen V-Mann einzuschleusen. In den Annalen der Mordkommission mussten im Verlauf der Jahre Dutzende solcher Fälle gespeichert sein: Mancuso war der klassische, überaus ehrgeizige picciotto**, dem aus Mangel an Beweisen niemand etwas anhaben konnte.

Doch wer immer auf ihn geschossen hatte, musste Beweise haben, dachte Spotorno und nahm die Aufnahmen vom Tatort, die Puleo ihm gerade frisch aus dem Fotolabor auf den Schreibtisch gelegt hatte, gründlich unter die Lupe.

Trotz jahrelanger Berufserfahrung in einer Stadt, die mit Mordopfern reichlich gesegnet war, hatte Spotorno es nie geschafft, seine Abscheu gegenüber echtem Blut zu überwinden. Anhand von Fotos gelang es ihm einfach besser, die notwendige Distanz wiederherzustellen.

Rosario saß am Steuer des Fiat 127. Der Leichnam hatte eine ziemlich aufrechte Haltung bewahrt, nur der Kopf war über die niedrige Lehne des Sitzes nach hinten gekippt und leicht seitwärts zum Fenster gedreht, als hätte Rosario ein letztes Bild des Himmels über der Zisa einfangen wollen.

Bei eingehender Betrachtung der zusammengekniffenen Gesichtszüge war es für Spotorno nicht schwierig, die Spuren älterer Kontrakturen aus der Zeit vor dem tödlichen Überfall zu erkennen. Seelische Narben, nannte er sie insgeheim, und gestattete sich damit ganz ausnahmsweise einen melodramatischen Schlenker.

Selbst die Kleidung lieferte Indizien. Der Polizeiobermeister hatte von einem anständigen Outfit gesprochen. Rosario trug hellblaue Hosen aus Baumwollstoff, die zwar ein bisschen verknittert und ausgebleicht, aber von hervorragender Qualität waren, sowie ein dunkelblaues langärmliges Leinenhemd, mit breiten Kragenspitzen, die, wie selbst Spotorno wusste, seit Ewigkeiten aus der Mode waren. Seine Füße steckten in braunen Mokassins, die ein wenig an Form verloren hatten, aber immerhin Markenschuhe waren. Seine Armbanduhr war eine Casio mit Digitaluhrwerk und metallenem Gliederarmband.

Es war die Garderobe von einem, dem im Leben nicht alles in den Schoß fiel, der gleichwohl versuchte, sich auf den Beinen zu halten.

Ein Geschoss war in Rosarios rechte Schläfe eingedrungen und auf der anderen Seite des Schädels wieder ausgetreten. Auf den ersten Blick wies er keine weiteren Verletzungen auf. Auch eine oberflächliche Leichenbeschau am Tatort hatte nichts dergleichen zutage gefördert.

Mancuso hingegen war von Kugeln durchsiebt, und jede einzelne hätte ausgereicht, ihren Zweck zu erfüllen. Aus dem Blickwinkel einer Choreographie des Geschehens hatten aber diejenigen den meisten Schaden angerichtet, die man ihm in den Kopf geschossen hatte, vor allem jene Kugel, die durch die Stirn eingetreten und im Nacken wieder ausgetreten war. Es musste der erste Schuss gewesen sein. Mancuso hatte den Kopf seitwärts gedreht, um den Killer anzusehen, genau in dem Moment, da dieser den Abzug betätigte. Ein Ausdruck höchster Verwunderung, mehr als von Angst, war auf seinem Gesicht zurückgeblieben und wurde von der heruntergeklappten Kinnlade noch betont: Sein Mund stand offen wie bei der Figur des erschrockenen Hirten aus der Weihnachtskrippe, die Spotorno in seiner Kindheit auf dem Olivella-Markt gekauft hatte. Mancusos Leichnam lag quer, mit ungelenken Gliedmaßen da, so als hätte er vor dem Erstarren noch lange gezuckt und sich zusammengekrampft.

Das war nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Männern. Mancuso war gediegen, aber nicht wirklich elegant gekleidet, und doch war es alles Markenware, vom gelben Polohemd bis zu den Mokassins, die er ohne Strümpfe trug. An den entsprechenden Stellen am Körper war er goldbehängt: Am rechten Handgelenk prangte ein Armband, am linken eine Uhr, um den Hals eine Kette aus bedachtsam ausgewähltem Massivgold, über dem Ehering ein weiterer Ring mit einem Opalstein.

Spotorno erinnerte sich daran, von Amalia gehört zu haben, ein Opal würde unabwendbares Unglück bringen. Das hier erschien geradezu als schlagender Beweis. Allerdings hatte das eigentliche Unglück ganz offensichtlich Rosario getroffen, der die Tatsache, dass er sich im falschen Moment mit der falschen Person im falschen Auto befand, mit dem Leben bezahlt hatte.

Was hatte er in jenem Fiat 127 mit einem wie Mancuso verloren?

* Siehe: Die Verbrechen in der Via Medina-Sidonia, Köln 1998.

* Jugendgefängnis in Palermo

** Berüchtigtes und größtes Gefängnis in Palermo, in den 80er Jahren auch »Grand Hotel dell’Ucciardone« genannt, da die dorthin verlegten Mafiosi ungehindert ihren Geschäften nachgehen konnten. Derzeit gilt das Ucciardone-Gefängnis wegen Überbelegung und schlechtem Bauzustand als eines der schlimmsten Gefängnisse Italiens.

* Siehe: Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lukasevangelium): Bei seiner reumütigen Rückkehr ins Haus des Vaters schlachtet dieser gleich das fetteste Kalb im Stall, ohne auf den anderen Sohn Rücksicht zu nehmen, der ihm stets treu gedient und nicht sein Erbteil verprasst hat.

*Pollastro, Hühnchen, bedeutet übertragen auch Einfaltspinsel – ein nicht abbildbares Wortspiel.

** Jungspund. Lehrling in der Mafia

Signorina Lo Giudice

Erst als das letzte Fahrzeug, der Alfa mit dem Kommissar an Bord, gänzlich aus dem Blickfeld verschwunden war, kam Rosario näher. Er beobachtete einige Augenblicke, wie sich Vittorio erneut mit den Bimssteinen abmühte.

— Hier braucht es Olivenöl, um den Teer zu entfernen, sagte er.

Der Junge hob den Kopf und starrte ihn an. Sie verstanden sich auch ohne viel Worte.

— Was wollte der da?, setzte Rosario nach.

Der Junge antwortete nicht sofort. Rosario hatte seinen aggressiven Ton wieder aus der Versenkung geholt, als wollte er ihm ankreiden, dass er mit dem Kommissar ein paar wenige Sätze gewechselt hatte. Zumindest war Vittorio dem Freund dankbar, dass er ihm das traditionelle Du hältst es also mit den Bullen ersparte. Denn das hätte in ihrem Verhaltenskodex zumindest nach einer formalen Repressalie verlangt. Vittorio dachte an den Kommissar nicht wie an einen Bullen.

— Er wollte wissen, ob wir etwas gesehen haben, rang er sich schweren Herzens durch.

— Und was hast du ihm gesagt?

Mit einem Achselzucken erwiderte Vittorio:

— Was soll ich ihm schon gesagt haben? Nichts habe ich ihm gesagt.

Andererseits hatte er tatsächlich nichts zu erzählen gehabt. Bis auf den Umstand, dass er Signorina Lo Giudice im Nachthemd mit hervorquellenden Augäpfeln quer überm Bett hatten liegen sehen. Dass sie tot war, war auf den ersten Blick zu erkennen gewesen, selbst von außen, durch die schrägen Schlitze der Holzlamellenläden hindurch, die sie im Sommer für gewöhnlich offen ließ. Rosario war umgehend zu ihm gestoßen. Und so war der Korb mit den Austern an diesem Tag und auf immer nur halbgefüllt geblieben.

— Wo ist Diego?, fragte Rosario.

Die drei trafen sich jeden Morgen in der Früh bei den an Land gezogenen Booten, zwischen den Felsen der kleinen Bucht, die irgendjemand Il Sacramento getauft hatte, vielleicht wegen der Votiv-Ädikula, die in einer Nische zwischen den Felsbrocken eingelassen war.

Zum ersten Mal bis auf den Meeresgrund von Sacramento zu tauchen, markierte den Übergang von der Kindheit zur Jugend. Die anderen sahen einen dann voller Respekt an. Die Bucht war tief. Von ihnen dreien war das just in diesem Sommer nur Diego geglückt. Zum Beweis hatte er eine Faustvoll grünlichen Sand mit nach oben gebracht.

Aber an diesem Tag hatte Diego sich verspätet, und Rosario und Vittorio machten sich ohne ihn ans Austernsammeln. Später sahen sie ihn für einen kurzen Moment von hinten, wie er sich vom Holzhaus entfernte, das war, nachdem sie beide bereits den Leichnam von Signorina Lo Giudice entdeckt hatten. Er war nicht einmal mehr in Rufweite, und sie hatten ihn nur an seinen Haaren wiedererkannt; von Ferne wirkte sein Kopf wie der eines alten Mannes, der recht und schlecht am Körper eines kräftigen jungen Burschen befestigt war.

Und dann war das ganze Theater losgegangen.

— Was macht ihr denn da?, hatte eine tiefe Stimme, jede Silbe betonend, gefragt, als sie erneut durch die Schlitze der Fensterläden linsten. Nach so langer Zeit war er noch immer nicht in der Lage, sich die Faszination zu erklären, die ihn und Rosario erfasst hatte und die sie daran hinderte, ihre Augen von Signorina Lo Giudices Leiche abzuwenden.

Die Stimme gehörte dem Vater eines ihrer Spielkameraden, den sie alle den Türken nannten, obwohl er in einer Baracke am Stadtrand von Frankfurt zur Welt gekommen war. Nach seiner Rückkehr aus Deutschland hatte er eine Anstellung bei der Firma Vaselli gefunden und leerte jeden Morgen den Inhalt der Mülleimer, die alle Haushalte in ihrem Viertel am Abend auf die Straße stellten.

Er trug diesen Müll in einem großen Sack auf dem Rücken, und seine schmächtige Statur verschwand beinahe darunter. Es war unbegreiflich, wie in diesem Körper eine solche Stimme wohnen konnte.

Mit einer Armbewegung hatte der Türke ihn und Rosario vom Fenster weggeschoben und einen Blick ins Innere geworfen. Dann hatte er den Sack abgestellt.

— Schaut ja nicht hin!, hatte er sie gewarnt und weiter: Verzieht euch, geht nach Hause!

Also waren sie zu den Felsen hinuntergegangen, und kurz darauf trafen all die Autos mit den blinkenden Lichtern und den Sirenen und auch der Transporter mit den weiß gekleideten Totengräbern ein. Rosario hatte sich genau wie Diego davongemacht, aber zur entgegengesetzten Seite. Und er, Vittorio, war in den Teer getreten.

Er hatte den riesigen Klumpen, den die wuchtigen Brecher auf dem Trockenen hinterlassen hatten, durchaus gesehen, doch er hatte nichts getan, um ihm auszuweichen. Ja, er war sich sicher, absichtlich hineingetreten zu sein, auch wenn er nicht hätte erklären können, warum.

Es hatte ihm gutgetan, sich auf jenen Fleck zu konzentrieren, nach einem Bimsstein Ausschau zu halten, sich damit die Fußsohle bis fast aufs rohe Fleisch abzureiben. Sein Denken war völlig von diesen Steinen absorbiert. Sie stammten, so hatte Diegos Großvater ihnen einmal erzählt, von einer Insel namens Lipari und wurden vom Grecale, dem Nordostwind, auf dem Wasser schwimmend herangetrieben. Vom Meer aus gesehen erschien die Insel wegen des Bimssteins vollkommen weiß.