3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Como si hubiera elegido quedarse con la última palabra, Lup (1938-2015) se escondió de su familia para escribir y en la muerte para publicar. Entre los manuscritos que se encontraron en su departamento de Boedo, Bombas y cuellos y cuentos y cuentos destaca como punto de partida y declaración de intenciones auténtica por tratarse de la única selección de cuentos ordenada y consentida por el autor. Una burla o un pedido de disculpas que, por remordimiento o para mofarse, envuelve al lector en su cotidianeidad hasta despistarlo y ponerlo frente a sus prejuicios, abandonos y apatías modernas. Podría tratarse de una inundación desopilante en un cuarto piso, un dios fatigado, un oficinista que busca a una amante francesa, un desmán en un banco, un sueño recurrente, un vampiro asqueado, un poseso encantado por su condición, un ataque cerebrovascular pedante o el mismísimo Nito. Podría ser un chico que acompaña a su padre en un festejo o en el trabajo, una despedida en una terraza. Podría ser todo esto o cualquier otra cosa porque, como si hubiera elegido quedarse con la última palabra, Lup se escondió en sus cuentos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

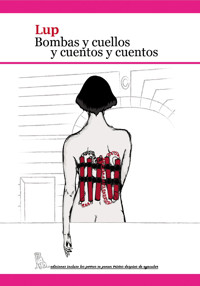

Lup

presenta

Bombas y cuellos y cuentos y cuentos

Ediciones incluso los perros se ponen tristes después de eyacular

Salas, Sebastián S.

Bombas y cuellos y cuentos y cuentos / Sebastián S. Salas. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2015.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-711-451-5

1. Antología de Cuentos. 2. Cuentos. I. Título.

CDD A863

Ediciones incluso los perros se ponen tristes después de eyacular

@inclusounperro

@inclusounperro

Incluso Los Perros

En colaboración con:

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail:[email protected]

Diseño de portada: Justo Echeverría

Diseño de maquetado: Natalia Charquero Silva

Ilustraciónes: Pablo Caro©

@kidkoi31

www.behance.net/kidkoi

LUP es el autor de lo aquí publicado y aprueba la libre distribución no comercial y/o sin fines politicos de su obra.

A Fro

... y en mundos más allá /

o en mundos venideros /

nos echaremos de menos /

o envejeceremos a la vez…

BUNBURY, “Los habitantes”, Las consecuencias

Una sugerencia:

Lea a Fogwill, Laiseca, Panero, Pizarnik y Venturini.

Escuche a Birabent, Bob Dylan, Bunbury, Gonzalo León, Nacho Vegas y Quique González

L

Índice

La Nochevieja flotante

Desayuerzo

Estación Palermo

San Pablo

San Puta

Dos manchitas de sangre

Las diagonales

Lunes-lunes

Un fin (de semana)

Riesgo y altura

Un tren lento que se acerca

Terraza

Sobre la pedantería de los ataques cerebrovasculares

Bombas y cuellos

Botín (de guerra)

Auschwitz

La ciudad triste

El lamento del vampiro

1996

Nito & La Muerte

Una semana o diez días

M pinta

El mar del Norte

Herminia

Lautaro

Ella o Dylan

Carta de despedida

Hay inventos viles

Taxista y un encuentrodesafortunado

La Niña y La Pinta

Sobre la desgracia de algún dios(carta abierta)

Fiesta de cumpleaños

Los destierros

Adivinanza

Reseña del Autor

La Nochevieja flotante

“Mañana va a llover”, dijo la locutora pesimista. Pensé en la radio y las fiestas, en las dos ventanitas de mierda y en la posibilidad de anticipar, presenciar y padecer una tormenta desde unos reducidos setenta centímetros cuadrados hermanos y rectangulares.

Cuarto A, cuarto B, C, D, E y F, hasta llegar a la letra más lejana a la calle, la mía.

Pasando la puerta, satisfechas hasta el hartazgo y próximas a reventar, las dos viejas se tocaban la panza y se sostenían cruzando los brazos. Un poco más lejos, el de barba arrastraba lechón masticado con el índice y se acariciaba las encías. Los demás dormitaban sentados de pura borrachera o aburrimiento.

El primer estruendo los arrancó del sopor compartido, de esa pasividad horrorosa de mandíbulas entreabiertas en la que se habían sumergido para digerir la escandalosa cantidad de alimentos que habían empujado a fuerza de vino y soda. El repiqueteo de las gotas pesadas y aceitosas los obligó a mover la cabeza y fijar la vista en las dos ventanitas, mis dos ventanitas. Como si hubiese sido a propósito, justo en el momento en el que todos las miraron, un destello violeta o gris, o violeta y gris, se apoderó del cielo y la sala, aturdiendo y devolviendo los comensales a la mesa que habían abandonado para rumiar en privado con los ojitos achinados y en blanco.

“Cerrá que va a entrar agua, boludo”, dijo uno al que mandé a la mierda con un gesto cortito que tuve que apurar para levantar la botella de sidra que se había volcado por el viento. Boludo, pero orgulloso, pensé sin reparar en la corriente de aire circular y serpenteante que venía desde afuera. Los pequeños remolinos se encontraron en el centro de la mesa y se lastimaron como gatos en celo mientras jugaban con las servilletas y ponían a bailar las polleras de las viejas que, por el pudor y el susto, chillaban y se movían como epilépticas sin lograr despegarse de las sillas de plástico.

Mi nombre y una puteada, mi nombre y las dudas sobre mis facultades mentales, mi nombre, los gritos y la presentación formal del chaparrón interior. Primero, las ventanitas y los litros de agua diseminada y de vuelo diagonal, después el relámpago distorsionado y ajeno, la oscuridad azul. Silencio, un silbido, las luces como corazones arrítmicos y un segundo destello al compás de lo que parecía el estornudo de un gigante que salpicaba las paredes, derretía el pan dulce, despejaba a los borrachos y arruinaba una foto a la que le guardaba bastante cariño y había colgado en un rincón para tapar un agujero.

¡Los nenes, los nenes! Y los dos boluditos que dormían en el cuarto abriendo la puerta del comedor y pidiendo ayuda con movimientos coordinados de comedia musical. Encantado con la invitación, el tornado a escala que teníamos dando vueltas por el departamento extendió las piernas y el recorrido. Cuarto y comedor tomados, un aplauso para la que llamó a los chicos, che.

El desconcierto infantil repiqueteaba en la sala en el momento en el que un ventarrón malabarista ganó el lugar a puro galope y puso en órbita unas cuantas botellas. El átomo vidriado empezaba a acomodarse cerca del techo mientras que los empujones inteligentes de la crecida nos hacían bailar como hawaianos sin gracia sobre la alfombra que ya se cagaba en la gravedad. ¡La alfombra persa, carajo! El agua me llegaba a las rodillas, pero yo no podía hacer otra cosa que imaginarla ahogada. Alfonsina, la alfombra y el duelo ultrajado por el sifón de soda kamikaze que me acertó en la nuca y me tiró al suelo. ¿Cómo carajo podía estar pasando algo así en un cuarto piso? ¿Cuánto tiempo me tomaría sacar el agua por las ventanitas?

En un acto reprochable, una de las señoras que flotaba a la deriva aferrada a su silla plástica me golpeó y arrancó de la especulación reflexiva. ¡Qué falta de modales, abuela! Entiendo que costara mantenerse en pie por la inundación y que los objetos naufragados lastimaran los tobillos y pantorrillas pero, aun así, no corresponde andar atropellando a la gente como un marinero borracho. ¡Que no somos piratas, doña!

¿Recién las dos y cinco? ¡Qué mierda las fiestas!

En la otra punta, un boludo que tenía fama de buen nieto y tipo pragmático buscaba un balde, no sé bien para qué porque yo ya había hecho los cálculos: quince horas, Roberto rescatista. Soy el anfitrión y la gente está bien atendida, ahora vas a ver. Sin saber qué hacer con mi amenaza, hundí el brazo en el embalse casero y saqué lo primero que encontré: un libro. La luz de un relámpago me ayudó a identificarlo y, emocionado por el hallazgo y mi hospitalidad distinguida, imposté la voz para recomendarlo y ofrecerlo, pero no tuve respuesta. La indiferencia no hizo más que frustrarme y acrecentar mi rabia. Sigan con lo del balde, brutos. Tomá, Roberto, quince horas. Sentidos agudos, vuelo literario y justicia poética. Rober, no seas boca sucia ¿Estás bien? Che, dejen de tirar cosas que lo lastimaron a Roberto, seguro que fueron los chicos.

Las gotas partidas por las embestidas del viento me obligaron a forzar los párpados y a pasear con los ojos cerrados. Inseguro por la oscuridad duplicada, me apoyé en un mueble y descubrí que la pecera ya no estaba donde siempre. Después de mover las manos con tristeza egoísta, entré en razón y me alegré por Hugo y Sabrina, quienes merecían más que nadie un tiempo de libertad, aunque fuera en las profundidades del comedor. El nido vacío y la advertencia. Preocupado por su bienestar, les grité a los chicos para que no los jodieran. La previsión se vio mancada por la irreverencia del de menor estatura, que ya no hacía pie y prefirió chapotear escandalosamente para respirar en lugar de responderle a su tío. Un anarquista en potencia.

En medio de los gritos y salpicones, la vieja que parecía más asustada —y había conseguido alejarse del remolino del comedor tironeando la correa de la persiana— insultaba zarandeando la dentadura y tensaba las manos como si del amarre dependiera su vida. Tranquila, señora, que la silla balsa no la va a llevar muy lejos y además ya está parando. ¡Qué exagerados son los viejos de esta familia!

La tormenta cedió poco antes de que el agua me llegara al pecho y se hicieran las tres de la mañana. Ensimismadas como de costumbre, las únicas que no se tranquilizaron cuando la luz dejó de parpadear fueron las viejas flotantes, quienes seguían quejándose y haciendo tintinear sus pulseras.

Un poco más cerca de la entrada, se despertó uno que había tomado mucho y, desorientado, abrió la puerta con disimulo y se escapó corriendo y sin saludar, pero simplificando el desagüe. Una ola, la sorpresa, la cataratita particular en la escalera y los aplausos de manos arrugadas que arrastraban el aroma del asfalto tibio que subía desde la calle hasta que el mediocre de Roberto cerró las ventanitas. ¡Qué tipo forro! Pensé en putearlo, pero me contuve porque los demás lo felicitaron.

En el momento en que empezaron a disputarse algunos de los objetos que flotaban (un billete de veinte pesos, una pulsera, un zapato negro y un disco que sabía que era mío, aunque no valía la pena), llegué a la conclusión de que debía ser más cauteloso y prepararme mejor para futuras tormentas: al día siguiente me compraría un paraguas.

Cansado de los reclamos y del alboroto, me refugié cerca de las ventanitas y me puse a seguir la retirada vencedora de los nubarrones que, como un ejército, machaban para el lado del río. Seguro que va a llover jodido en Uruguay, pensé mientras miraba la masa esponjosa que se alejaba arrastrada, igual que las viejas un rato antes.

Desde la cocina, uno preguntó si quedaba sidra y le dije que se fijara en la heladera. ¡Qué mierda las fiestas!

Desayuerzo

«…She was born in spring, but I was born too late…»

BOB DYLAN, “Simple twist of fate”,blood on the tracks

Los barcos, el ruido de los barcos. El cenicero y el cigarrillo silbando bajito, escupiendo humo. Porteña sin humedad le parecía la mejor ciudad del mundo; el distrito comercial en fin de semana, el centro de ese mundo y la masa despoblada de turistas trigueños congelados y con bolsas en las manos, una paradoja simpática. Lo mismo los locales cerrados, la calma y el silencio.

Las mañanas y el gusto a café en la boca, la satisfacción estomacal. El cielo gris interrumpido por las construcciones vidriadas, el río pospuesto, la línea del fondo del agua que sostenía los buques pesados. Todo estaba sujeto por cuatro tortugas gigantes, podría ser cierto. Se preguntó por sus tortugas, las propias. Llevaba un tiempo sin hacer pie. El sábado creyó verlas y, por las dudas, las saludó moviendo la cabeza, no pensó en llamarlas ni en pedirles que regresaran. Se estaba bien así.

Las líneas de tres en tres, Martín Fierro y la infección panorámica: más edificios. Pobre Porteña, de novia con Martín Hierro y Cementos, el descendiente mestizo.

El viento fresco lo encontró bloqueado en la cocina, la promesa de heladas se le clavó en los tobillos y ganó la sala. El llamado estaba en todas las cosas.

Dudó en responder, en contestarle. Se preguntó si serviría de algo, si tenía sentido sortear la distancia. No hacía falta considerarlo, ella lo llamaba desde otro sitio, desde el mismo día, pero tan lejos que el mediodía ya la había encontrado. Le hubiese gustado mandarle parte de su mañana para que empezara el sábado de nuevo, pero ella no necesitaba tiempo, necesitaba río.

La postal en la mano, la luz dilatando el foco y los rayos obedientes cediendo para la toma. El retrato y la barbarie retenida. Una imagen irreal: un río postergado por una barricada de estupidez productiva. Un claro: esperanza. Una grieta idéntica a la que separaba los cinco puntitos del reloj, una falla doble y dos fallas en una: la geográfica y la temporal. El descuido de las agujas y de la cordillera de oficinas: se podía ver el agua. Brillo pardo y la intersección horizontal-horizonte. La zona gris, la bruma fumadora y el confeti de espejos amarillos. La fotografía serviría como respuesta. Una colaboración humilde y una imagen de aliento, no más. El inextirpable impulso de ayudarla aun sabiendo que no podría regalarle su mañana ni devolverle la que ella había gastado. Ya no creía en eso. La fe de fin de semana: no podía lo anterior, pero sí regalarle río. Un poco, una porción. Esa que se ponía en puntas de pie para que no se la olvidaran. El antibiótico contra gigantes y molinos de vidrio.

Y yo admiro el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno… Martín Hierro y Cementos, barón de Porteña. ¿Qué hacemos con esta foto? Soltó el humo del cigarrillo y la miró. El puerto entonó un segundo retorno que le hizo cosquillas en los dedos de los pies. Se prometió vestirse y despachar la imagen por correo, contestarle aunque a destiempo. No tendrá importancia, pensó, si ya estamos descompasados por los husos. Volvió la vista al río buscando la telaraña que embolsa al globo y recordaba de la revista del avión: los monstruos y el clarito.

Los pasos, el estornudo del ascensor en fuga y el susurro del papel. Las manos sorprendidas junto a la puerta. En el suelo, media carta y medio remitente. No necesitaba convertirla en una entera para saber que era suya. De ella y de él, de ella para él. El viento fresco lo volvió a encontrar bloqueado en la cocina.

Las líneas de a tres, aunque solo tres. Su pulso en azul, la cursiva en pendiente, las tildes posteriores, de corrección, rasgando el papel. Su dialéctica instintiva en el centro de la hoja:

Aquí ya es mediodía, gracias por el río, lo necesitaba.

Aquí ya es mañana, parecería ser que no vas a venir.

Mañana te diré si ayer nos vamos a encontrar.

Salió a la calle pensando en el puerto, pero caminó hasta la oficina de correos.

Estación Palermo

Si todavía lo recuerdo es porque, a pesar del desencanto y los intentos, es lo único interesante que me queda. Porque ya no importa por qué estaba llegando tarde ni adónde iba. Tampoco cómo había conseguido acomodarme entre la mochila y la guitarra que, acompasada con la marcha, bailoteaba adentro de la funda negra.

¿Cambia algo que dormitara sin caerme o estuviera mirando para afuera? No creo. Lo mismo que si la idea del equilibrista o el murciélago que cuelga del techo se me hubiese ocurrido en ese momento o ahora que me senté a escribir. Irrelevante, pero necesario, porque no puedo rescatar lo que pasó después si no empiezo como empecé.

Me encantaría saber si fue por aburrimiento o para joder, si Cortázar y los cuentos del metro tuvieron algo que ver o si, como un estornudo, salió solo y porque sí. Porque podría haberme bajado en Palermo como siempre, pero estaba hastiado de ese siempre igual y, por eso, empuñando una mentira (con la seguridad de que son herramientas para la verdad) me acerqué al tipo que estaba más cerca de la puerta y le dije al oído lo primero que se me vino a la cabeza. Un regalo para que lo usara como quisiera o lo tirara a la basura; una sentencia dedicada (y a medida) que podría haber sido un número que lo llevara a correr hasta un casino, pero fue una línea como las de los horóscopos. Una profecía particular de voz gutural —ajena— y pronunciación respetable: Llamala, sabés que te quiere, o algo así.

Sin reconocerme, y quizá encantado por eso, lo miré a los ojos para inmovilizarlo y salí apurado del subte.

¡Cómo me gustaría terminar en este punto y que las consideraciones de la escalera mecánica fueran las últimas! Que el repiqueteo en el pecho y las fantasías sobre las consecuencias de mi aventura no hubieran pasado de la satisfacción al hambre. Imposible y reprochable, porque si entonces no pude preverlo ni frenar a tiempo, ahora tampoco apuntalar el recuerdo ni precipitar el final.

Empezó como un estornudo y siguió como un ataque de tos; una tangente que me arrancó y me encerró en el placer hasta aislarme definitivamente. Es verdad, después (¿qué importa el después?) me escupiría y, al igual que todos los fracasos, se haría visible demasiado tarde. Hasta entonces, no había nada mejor que mi transformador de personas (y futuros) y pasar los días jugando a pesar de las obligaciones, inventando excusas para faltar al trabajo y augurios para mis elegidos.

El pasatiempo se había convertido en necesidad y forma de vida, en una religión sistemática que, fortalecida por la práctica y la recompensa —inigualable— osciló entre el arte y el profesionalismo y, a la vez, me convirtió en dios y devoto. La regulación para intercalar recorridos, horarios y transportes públicos; la fe para esperar el llamado y la palabra justa. La disciplina para resguardarme de reencuentros indeseables y el esfuerzo y el compromiso para sostener la frescura. Porque solo desde el instinto y el inconsciente podría reproducir la emoción inicial y, por eso, me prometí no pensar ni preparar las revelaciones con antelación (la ley del estornudo).

Viajé mucho y variado, viví en movimiento y en público sin cansarme, aburrirme ni repetirme. Choferes, molinetes, accidentes de tránsito, carteristas y siestas contra las ventanas. Crecí, aprendí, mejoré. Me perdí y tomé nota, recuperé la confianza. ¡Estaba tan orgulloso de mi nuevo yo!

Los recuentos por la noche y en la cama. Las estadísticas y las primeras conclusiones, porque en el subte funcionaba mejor que en los trenes y en los colectivos azules mejor que en los verdes. El favoritismo y la presión de estar a la altura en las citas importantes. Los saltitos en la calle para festejar.

Sí, también dudé y padecí por los bloqueos, porque, a medida que el tiempo pasaba, sentía más apego y miedo de volver a ser el de antes.

Sin reparar en la paradoja de que el miedo conduce a lo temido y creyendo que podía ser una solución, inventé las vacaciones: viajes pasivos y de espectador en los que me permitía distracciones y acumulaba ganas y fuerzas. Unos ejercicios de contención y disparadores de voracidad en los que transpiraba como si estuviera en rehabilitación y me culpaba por las oportunidades desperdiciadas. Un refugio incómodo pero efectivo que me permitía encontrarme con mi mejor versión. ¡Tendrían que haberme escuchado y haberlos visto! Los elegidos del elegido y la comunión, las víctimas de mis milagros ficticios y el estado de gracia en el que se alcanza la perfección. Nunca antes me había sentido tan fuerte y útil.

Fue en un colectivo y un descanso. En un descuido confiado de ojos cerrados y con la cabeza apoyada contra la ventana. Podría haber sido en cualquier lado y eso es lo peor y definitivo. Los brazos cruzados, las irregularidades de la marcha en la entrepierna y los golpecitos en el hombro. La insistencia nerviosa y mi reacción adormecida. El silbido de los frenos y mis palpitaciones. El sacudón, la parada y sus palabras: Sabés que está terminando, ¿no?

Sus ojos verdes, mi cuerpo de piedra y el paso de baile para llegar a la calle y desaparecer (¡Ay, Casandra-Medusa! ¿Por qué a mí si soy el único que te cree?).

Me bajé en Oro —justo arriba de la estación Palermo— herido de muerte y, como un animal, busqué un lugar tranquilo para reponerme o despedirme. Su mirada en las de los que entraban al subte y sus palabras en los que esperaban el colectivo. Todos en mi salvavidas y mi religión reducida a esparcimiento público o moda.

Llegando a Charcas, comprendí que el daño era irreversible y que no podría volver hacerlo; que, por principiante o como justiciera, la imitadora había acertado.

A pesar del desencanto y los intentos, es lo único que me queda.

San Pablo

Se cruzaron sin mirarse ni prestarse atención y caminaron juntos hasta la zona de los cigarrillos. Después de pensar en lo que ya sabía, agarró dos cartones de Lucky Strike. Necesitó tres maniobras incoherentes para acomodarlos y retomar la marcha detrás del equilibrio aparente que acunaba entre los brazos.

Volvieron a encontrarse en la caja: para nosotros, el que no compró cigarrillos, pero pasó por la sección para fumadores por costumbre y nostalgia, será B. El de los Lucky (A) estaba primero en la fila.

A pagó y se disgustó cuando se detuvo en la fotografía de su pasaporte. Un pobre tipo, un desaparecido, pensó. Una cuenta mental rápida, probablemente errada, y el dinero en la mano. Después de guardar las botellitas de bourbon en la mochila buscó un lugar para descansar lejos de la gente y la puerta de embarque. El tintineo imaginario de las pastillas en la cajita metálica lo adormecía por adelantado y potenciaba la promesa química. El impaciente ideal.

B abandonó el local con la bolsa plástica enganchada en la muñeca derecha y moviéndose sin gracia abajo del abrigo. Un pasaporte, una billetera, dos mangas, las manos toscas, una bolsa, una mochila, algo que podía ser flexible como un brazo y un soberano quilombo en el intento de conjugar el paseo con la carga. No importaron los anuncios ni los motores que resoplaban porque, como en las salas de espera, la desgracia ajena es la única esperanza en los aeropuertos. Las demoras de los otros vuelos y las corridas de los “tarderos” que pierden sus lugares en los que salen puntuales. Las desgracias y que pase el tiempo, que el tiempo pase y partir, seguir. Por eso su escándalo y caída no sirvieron más que como una distracción, porque no se rompió nada, porque todo podía seguir igual y la amargura, al igual que la hora, seguiría siendo la misma. Barajas podía ser enorme, nuevo, poblado y desierto a la vez, ordenado, frío y con una densidad de mierda. Podía lo que se le diera la gana porque daba igual Barajas, El Prat, Schiphol, De Gaulle, Kennedy, Chávez, Benítez o Ezeiza. Un aeropuerto más, otra sede insomne, cuna de trámites infinitos y compras pelotudas. Esperar y partir, seguir.

A estaba sentado en la antepenúltima hilera de asientos que rodeaban la puerta de embarque y B leía un libro cuatro filas más adelante. Su asiento estaba más cerca del corredor, la gente y el ventanal en el que dos chicos inquietos miraban un avión con sorprendente apatía y pasividad. B los escuchó hablar y se sorprendió a pesar de la obviedad: los nenes también tenían acento. Lo mismo daba que hubiera sido comodidad o estupidez porque no cambiaba las cosas ni que siguiera pensando que era cosa de adultos; pero lo cierto es que los nenes hablaban como españoles.Sinfonía surreal, escribió en el margen de la página ochenta y cuatro mientras escuchaba las vocecitas chillonas pronunciando las eses, las ces y las zetas.

A ahuecó la lengua, soltó las dos pastillas verdes para que se acomodaran solas y abrió una de las botellas que había comprado para asegurarse el sueño durante el vuelo. El primer trago fue el más largo: para empujarlas y avisarle al paladar. Después se mojó los labios sin ritmo hasta vaciarla.

B caminó por el pasillito alfombrado del avión para llegar hasta su asiento y estuvo cerca de tropezar con el pie de A. No guardaría nada en el compartimiento superior, ni siquiera la mochila.

Doscientas cincuenta y seis personas, entre ellos A y B, y yo preocupado porque, a pesar de que los elegí, no hablaron ni se interesaron en conocerse. ¡Doscientas cincuenta y seis personas! Una aguja en un pajar, las bolas de un mosquito. ¡Doscientas cincuenta y seis y un desencanto incomprensible! ¡Qué manía por las historias y por este cuento, carajo! Pensemos juntos: si para individualizar a los pasajeros del vuelo utilizara una letra del abecedario y, en el caso de que no alcanzaran, como puede esperarse, necesitara combinarlas para conseguirlo, el último sería IV. Sí, “i” y “v”. Un cuatro romano y el doscientos cincuenta y seis para el presente. ¡Doscientos cincuenta y seis y yo decepcionado! ¡Qué estúpido y obstinado soy! Yo sabía que tenía que contarles lo que pasó entre N y EG, pero me pareció exagerado, demasiado de cuento-cuento. Algo parecido con lo de CL y HE, aunque por monótono y desgarrador, por el golpe bajo del final. Pero elegí a A y B, solo a ellos, y tal vez la cagué por seguir este pálpito, por sostener la promesa. Mi lealtad a cambio de una miradita de free shop y casi un tropezón. Una estafa y algunas hojas para probarlo.

A pensó en buscar las luces de Madrid por la ventana, pero no tenía fuerzas ni ánimo para mover el cuello y sortear a la señora. Pensó que la ciudad ya estaría lejos y que ese día no había mucho para ver. B seguía leyendo para evitar las sensaciones del despegue y las estadísticas de mortalidad y compañías de seguros que asaltaban su conciencia. Página noventa y ocho.

Vino blanco y pollo, y vino tinto y pastas. La misma película y el descanso incómodo hasta que las luces centrales ganaron la cabina y les sirvieron un café con leche aguado que tenía grumos en el fondo. Resaquita y chicle de menta para A; el mismo libro para B. El ruido del tren de aterrizaje, las señales que titilaban y las palabras en portugués cerrado y susurrado. En teoría, pensó B, cuando el piloto dijo en inglés que estaba todo listo para iniciar el descenso.

A tenía que esperar tres horas en San Pablo para regresar a Porteña y B, cuatro y veinticinco minutos. El embotellamiento de pasillo y mucha gente (letras simples y compuestas) para separarlos. La empleada de la aerolínea que guiaba a los pasajeros en tránsito los condujo hasta una zona común en la que estaba la única cafetería abierta del aeropuerto. “El resto de los comercios abren a las siete de la mañana”, se excusó en español. A no tenía idea de qué hora era ni de cuánto faltaba para las siete.

B tuvo que esperar el café sosteniendo un plato de plástico en el que temblaba una media luna reseca y A, a que le dieran el café a B para poder pagar y tomarse la cerveza con la que buscaría potenciar los ansiolíticos. Fordismo, tarjetas de crédito, nuevas cuentas, probablemente erradas, y obrigado y obrigada. Se sentaron en mesas contiguas, espalda con espalda.

A pesar del cansancio y la confusión transoceánica, A estaba de buen humor. Los cambios de horario, el sueño, los dolores de cuello y espalda, las luces blancas y brillantes y los órganos como fichas en una batalla naval de paralelos y meridanos. Los aeropuertos de madrugada podrían ser hospitales, pensó.

¡Tocado! ¿De qué me sirve coincidir con A si estoy contando la historia de A y B? ¡Hundido!

B tomaba el café con la mirada escondida en la taza sin separar las rodillas ni los pies. Es llamativo cómo el cuerpo previene, debería haber pensado (pero no lo hizo).

La pasajera MFS del vuelo que había salido desde Porteña con destino a San Pablo caminaba por el aeropuerto acompañada por el ruido que hacían las ruedas de su pequeña valija y el eco de los golpes de sus tacos contra el suelo lustrado. Tuvo miedo pero no llegó a entenderlo porque, de casualidad, encontró una oficina de la compañía aérea a la que había contratado para hacer el trayecto San Pablo-Roma.

Después de presentarse y saludar con simpatía al joven que estaba detrás del mostrador, supo que su vuelo estaba demorado y que tendría que esperar dos horas y cincuenta minutos para embarcar. Las señas y las indicaciones no fueron claras pero, después de dar unas vueltas, desorientarse, deshacer lo andado y pasar por el baño, MFS encontró la única cafetería que estaba abierta en todo el aeropuerto y apuró el paso para sentarse a leer. Necesitaba olvidarse de la espera para que el tiempo corriera más rápido.

Ni olvido, ni tiempo.

Si nos empeñamos en seguir con este cuento (ustedes leyendo y yo escribiendo), aun sabiendo que el juego de aventurar hipotéticas interacciones entre los pasajeros del vuelo de Barajas no podía ser más que un mareo triste y, vencidos de antemano por la infinidad de combinaciones posibles entre doscientas cincuenta y seis personas, nos sentamos a perder; un premio de casualidades (mayores) en tres pasos:

a) dos personas se cruzan, se conocen y se enamoran en un país de cincuenta millones de habitantes.

b) esas dos personas se separan, vuelven a desperdigarse en medio de los cincuenta millones de habitantes del país y, a pesar de no haber abandonado sus rutinas, no se vuelven a ver.

c) mucho tiempo después, las mismas personas vuelan el mismo día (desde distintos continentes) luego de haber elegido las fechas de sus viajes por distintas razones y, sin importar que vayan a destinos diferentes, se van a volver a encontrar, pero no entre cincuenta millones de habitantes, sino entre más millones de personas, en otro país y en uno de sus tantos aeropuertos, más precisamente en la única cafetería abierta del frecuentadísimo aeródromo de San Pablo a las cinco y cuarenta y cuatro de la mañana, horario local.

A (ajeno como nosotros) tampoco lo va a poder creer, se va a emocionar y sorprender.

De regreso en el pajar, B hacía crujir los granitos de azúcar que había sobre la mesa con el pulgar cuando lo escuchó. Un traqueteo y un silbido, una marcha. La valija y los tacos. La vista en alto y el plano detalle: los pies y los zapatos negros. Corte. Parpadeo. Segundo plano: las piernas cortas y un pantalón elegante. Corte. El tercero: la cintura estrecha y las tetas llamativas. B no reparó en la camisa blanca. Corte. Primer plano y terror, tensión física y electricidad. Una contracción intermitente en el estómago, un globo inflándose entre las entrañas, la garganta abierta en una arcada interminable y volver a verla. Corte. Plano corto: sus ojos enormes y su sonrisa.

MFS llegó hasta la mesa por inercia y lo saludó sin poder abandonar la sorpresa ni el gesto que, a pesar de todo, parecía triste.

Contagio expresivo y parpadeo interior, taquicardia. Los granitos de azúcar crepitando y B achicándose en su silla mientras ella se acomodaba en la que estaba enfrente. A, muy cerca, se reclinó para escuchar mejor, se escondió detrás de un libro y, a ciegas, empezó a imaginar y significar indicios para maquetar una teoría retorcida, pero posible. ¿De qué nos serviría coincidir con A? Da igual.

MFS pidió un cortado. Obrigada, obrigada. “No, gracias, estoy bien así”, contestó. Tenía que encontrar la forma de disculparse y convencerla para que se fueran juntos a otra parte, adonde ella quisiera: no le importaba no volver a pisar Porteña. En el aeropuerto podía ser más fácil, no necesitaban más que comprar dos pasajes para reconstruir lo que habían roto. El ahogo, la incertidumbre inextirpable y las palabras desordenadas. La mirada, el silencio cada vez más cómodo y el miedo de escucharla decir algo que le impidiera proponerle lo que pretendía, aunque todavía sin saber cómo. Una sonrisa, la pregunta boluda, que sí, que el café está bueno. MFS lo conocía bien y, después de pegotear las pestañas de pavo real, lo miró inclinando la cabeza. Como antes y como siempre. Vos también estás igual. ¿Cuánto tiempo pasó?

A y el descaro, ya no le importaba pasar desapercibido ni que se lo tomara por indiscreto. El chillido de la pata de una silla le permitió darse vuelta y entonces la vio. La identificación y la comprensión: él también seguiría enamorado de ella. La confraternidad de los hombres encogidos por la mirada diagonal. A y el pudor, simulacro de retorno al libro, página ciento treinta y dos.

El terror de B reptó junto con su mano, pero desapareció en el momento en el que alcanzó a la de MFS, quien siguió hablando como si nada para camuflar la conmoción. B contestó como un autómata y aparentando camaradería, suave como si no quisiera despertarse y calculando el próximo movimiento. No podía dejarse llevar ni adelantarse porque no estaba preparado para perderla de nuevo. El contrapunto: B no sabía (mucho menos A) que MFS había dejado la mano junto a la tacita sin querer o sin pensarlo, pero queriendo o esperando que B hiciera lo que, finalmente, hizo.

El índice barrenaba sobre los nudillos cuando MFS ajustó el cuello y soltó el peor “no” de la historia. A nunca había escuchado una negación tan afirmativa hasta el punto de que, desde su refugio limítrofe, llegó a dudar de si no había sido un sí. B entrelazó sus dedos en los de MFS y, como si fuera un compás, se levantó y giró alrededor de la mesa sin soltarla. Un paso de baile, medio pi por radio al cuadrado, la caricia cerca de la oreja y el rostro entre sus manos. Ella cerró los ojos y los de B se empañaron: había vuelto a su casa y no le importaba la escala ni Porteña. MFS lo reconoció y abandonó el conteo pendiente, ya no tenía sentido saber cuánto tiempo había pasado.

A tembló de envidia: todo lo demás (propio o ajeno) sería una copia de esa madrugada. ¿Qué promesa de protagonismo romántico podría contrarrestarla? La respuesta en la página ciento noventa y nueve: cerca es suficiente, subrayó.

En simultáneo, y un poco antes de alcanzar la boca de MFS, B tomó aire para evitar el llanto del desterrado indultado que encuentra su hogar tal y como lo recordaba. Gracias, perdón, pensó sin decir. MFS acortó la distancia hasta alcanzar sus labios. El pecho superpoblado y el hervor en la frente.

A no consiguió entender cómo hicieron para ponerse de pie y acomodarse sin romper el silencio que ahuecaba el aeropuerto entumecido. Margen inferior derecho: los besos de bienvenida son iguales a los de despedida. Un intento bienintencionado, pero A no podía entender ese beso. Nadie. Tampoco San Pablo, que creía que lo iba a entender, pero no lo entendió. Ni siquiera MFS y B.