9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Am Rande einer Kleinstadt in Upstate New York beobachtet die 11-jährige Celia, wie ihre beste Freundin Djuna in ein fremdes Auto steigt, um nie wieder gesehen zu werden. Zumindest ist das die Geschichte, die Celia der Polizei erzählt. Zwanzig Jahre später kehrt die erwachsene Celia an den Ort ihrer Kindheit zurück. Denn die verdrängte Erinnerung an das, was damals wirklich geschehen ist, hat sie plötzlich überfallen. Sie weiß nun wieder mit absoluter Sicherheit, dass Djuna damals in einen Brunnen im Wald gefallen ist. Und dass sie selbst keine Hilfe geholt hat, weil sie sich mit ihrer Freundin zuvor gestritten hatte. Doch als sie ihrer Familie und ihren alten Freundinnen die neue Version der Geschichte erzählt, glaubt ihr niemand. In dem Versuch, die Wahrheit ans Licht zu bringen, besucht Celia die Weggefährtinnen ihrer Kindheit. Doch die Wahrheit der anderen ist keine, die sie hören wollte: die Wahrheit über ein vernichtend bösartiges Mädchen ... Ein aufwühlender Roman über Freundschaft und Grausamkeit unter Mädchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

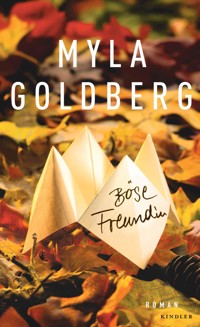

Myla Goldberg

Böse Freundin

Roman

Über dieses Buch

Am Rande einer Kleinstadt in Upstate New York beobachtet die 11-jährige Celia, wie ihre beste Freundin Djuna in ein fremdes Auto steigt, um nie wieder gesehen zu werden. Zumindest ist das die Geschichte, die Celia der Polizei erzählt. Zwanzig Jahre später kehrt die erwachsene Celia an den Ort ihrer Kindheit zurück. Denn die verdrängte Erinnerung an das, was damals wirklich geschehen ist, hat sie plötzlich überfallen. Sie weiß nun wieder mit absoluter Sicherheit, dass Djuna damals in einen Brunnen im Wald gefallen ist. Und dass sie selbst keine Hilfe geholt hat, weil sie sich mit ihrer Freundin zuvor gestritten hatte. Doch als sie ihrer Familie und ihren alten Freundinnen die neue Version der Geschichte erzählt, glaubt ihr niemand. In dem Versuch, die Wahrheit ans Licht zu bringen, besucht Celia die Weggefährtinnen ihrer Kindheit. Doch die Wahrheit der anderen ist keine, die sie hören wollte: die Wahrheit über ein vernichtend bösartiges Mädchen …

Ein aufwühlender Roman über Freundschaft und Grausamkeit unter Mädchen.

Vita

Myla Goldberg geboren 1972, ist Schriftstellerin und Musikerin. Ihr erster Roman, «Die Buchstabenprinzessin», wurde mit Richard Gere und Juliette Binoche verfilmt. «Böse Freundin» ist ihr zweiter Roman bei Kindler. Myla Goldberg lebt mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern in Brooklyn.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2012

Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach der Originalausgabe von Doubleday (Gestaltung Emily Mahon)

Coverabbildung Tamara Staples

ISBN 978-3-644-30811-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meine Töchter

An diesem Punkt muss ich erläutern, dass auf dem Wege der Reue Absolution für alle Sünden erlangt werden kann, mit Ausnahme von dreien. Die eine besteht darin, Menschen auf Abwege zu führen, durch fortwährendes böses Tun oder das Treffen einer falschen Entscheidung, denn der so angerichtete Schaden ist nicht wiedergutzumachen. Von einem, der solch eine Sünde begeht, sagt die Schrift: Wer Rechtschaffene irreleitet auf einen bösen Weg, der wird in seine eigene Grube fallen.

Saadia Gaon, Kitab al-Amanat wal-l’tikadat

(Das Buch der Glaubensartikel und der dogmatischen Lehren)

Wenn wir dessen nicht achten, wer wir gewesen sind, können wir nicht zu dem werden, der wir sein wollen.

Richard Hirsch, Mahzor LeYamim Nora’im: Gebetbuch für die Hohen Feiertage

1. Kapitel

Der Anblick eines betagten VW-Käfers holte Djuna Pearson aus der Erinnerung zurück. «Marienkäfer», sagte Djuna Celia ins Ohr, so beiläufig wie eh und je, als wäre diese Stimme nicht zum ersten Mal seit einundzwanzig Jahren wieder zu hören. Um Celia herum verschwamm die Innenstadt von Chicago zu einem Wirbel aus Budapestern und Pumps. Seekrank starrte sie eine glitzernde Folienverpackung an, die auf dem Boden lag. Als Celia die Augen schloss, nahm Djuna hinter ihren Lidern Gestalt an. Sie saßen auf der Rückbank von Mrs. Pearsons Volvo und hielten nach ihrem Lieblingsauto Ausschau. «Marienkäfer», rief Djuna, und beim Klang der vertrauten, lange vergessenen Stimme zerbröckelte eine falsche Mauer, gab den Blick auf ein Labyrinth von Räumen frei, und in jedem einzelnen stand Djuna.

Djuna Pearson war am ersten Tag der fünften Klasse am Pult vor Celia aufgetaucht; der dunkle Pferdeschwanz der Neuen war mit einem Band zusammengehalten, der schmale, von zarten Härchen befiederte Nacken schimmerte wie glasiertes Porzellan. Djuna hatte eine ausgezeichnete Haltung, weshalb Celia beschloss, sie zu hassen. In der zweiten Schulwoche waren sie Freundinnen von einer Intensität, die andere in ihren Bann zog. Ihre drei glühendsten Anhängerinnen waren Josie, Leanne und Becky, die beste Freundin, die Djuna abgelöst hatte. Wo immer sie in Erscheinung traten, waren Djuna und Celia wie eine Party, bei der die anderen unbedingt dabei sein wollten, oder wie ein Verkehrsunfall, der zu spektakulär war, um daran vorbeizugehen.

Die letzten Passanten betraten die Straße, die Fußgängerampel zählte drei, zwei, eins. Celia blieb stehen, und in ihrem Kopf lief, wie ein Amateurfilm, ein lange zurückliegender Schulhofstreit ab.

Es war windig gewesen, und Celia hatte ihre Lieblingsmütze getragen, die mit dem gelben Bommel. Bei jeder Bö bewegte sich der Bommel – ein leises Kitzeln, als hätte sich ein Vogel Celias Kopf ausgesucht, um ein Nest zu bauen. Djuna stand vor Celia, ihre Nasenspitzen nur eine Handbreit voneinander entfernt. Diesmal war die Reihe wohl an Djuna gewesen, sich über irgendetwas aufzuregen, denn ihr Gesicht war so verzerrt, dass ihre aufgesprungene Unterlippe begonnen hatte zu bluten. Sie schrie: «Deine Mütze ist blöd!» Celia hörte die Worte, spürte Djunas kochende Wut, doch viel mehr interessierte sie der Mund ihrer besten Freundin, die straff gespannte, rosige Haut an der geschwungenen Unterseite der Lippe, wo sich der Riss zu einem dunkleren Rot verfärbte. Celia erinnerte sich an den Moment der Stille, an ihre vollkommene innere Ruhe, bevor sie antwortete: «Deine Lippen sind hässlich.» Als wäre das eine Tatsache, die sie sich für eine Klassenarbeit merken müsste. Djuna wirbelte herum, ihr Pferdeschwanz beschrieb in der Luft einen wütenden Bogen. Als sie sich noch einmal zu ihr hindrehte, um «Ich hasse dich!» zu schreien, erstarrten auf dem schwarzen Teer des Schulhofs alle, die Pause stand still, in Ehrfurcht vor einer höheren Gewalt.

Zur Versöhnung tauschten sie Briefchen aus und taten, als wäre nichts gewesen. In den Flauten zwischen den Stürmen spielten sie stundenlang in Djunas Zimmer und stellten sich vor, zu einer riesigen Schar verwaister Schwestern zu gehören. Djuna entwarf auf den Seiten eines Spiralblocks die Kleider – kunstvolle Ensembles aus Petticoats und Spitze, die an Hochzeitstorten erinnerten. Celia zeichnete Köpfe, die hauptsächlich aus Haaren und Augen bestanden. Einer dieser Nachmittage stand ihr plötzlich wieder vor Augen. Sie war zum Abendessen geblieben und konnte sich noch an den Duft aus Mrs. Pearsons Töpfen erinnern, der nach oben gezogen war. Das Restlicht des verdämmernden Tages hatte Djunas Züge in fahles Grau getaucht; sie glich der Statue eines Mädchens, die vorübergehend zum Leben erweckt worden war. Sie saßen auf Djunas Bett und betrachteten eine mit Schwestern bedeckte Seite des Notizblocks; das Paar, das sie beide darstellen sollte, war am schönsten gezeichnet. «Wir werden nie wieder jemandem so nahe sein, wie wir es jetzt einander sind», gelobte Djuna, und Celia stimmte ihr zu, mit der ganzen Gewissheit, die eine Elfjährige aufzubringen vermag. Einundzwanzig Jahre später wurde ihr klar, dass der Satz noch immer galt.

Als die Fußgängerampel wieder umsprang, überquerte Celia die Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite blieb sie stehen und sah sich nach der Ecke um, von der sie gekommen war. Es war der gleiche Instinkt, der andere dazu trieb, die Schauplätze von Unfällen und Verbrechen mit Holzkreuzen, Fotos und Kerzen zu markieren. Gedenkstätten schufen die Illusion von Mitgefühl. Celia hielt Ausschau nach einem frischen Fleck, einem Riss im Asphalt, doch nichts wies darauf hin, dass sich dort soeben ihr bisheriges Ich verabschiedet hatte.

Der Frühling hatte keinen Gedanken an eine Jacke aufkommen lassen, doch nun kroch eine frische Brise in Celias Ärmel. An warmen Nachmittagen hatten sie und Djuna sich oft ihre Mäntel als Capes umgehängt und waren von der Bushaltestelle den Hügel hinuntergerannt, mit weit ausgebreiteten Armen, die Mantelcapes wie flatternde Schwingen im Rücken. Wenn Celia sich gerade hinstellte, waren sie gleich groß, aber Djuna hatte längere Arme und dazu äußerst gelenkige Finger, mit deren obersten Gliedern sie wackeln konnte. Am Fuß des Hügels ließen sie sich auf die Wiese fallen. Djuna behauptete steif und fest, sie könne das Gras wachsen hören, wenn sie das Ohr auf den Boden drückte.

Es war noch nicht einmal neun Uhr morgens, und doch hätte Celia am liebsten die Augen zugemacht und sich wie ein schlaftrunkenes Kind von irgendwem über die Schulter legen und nach Hause tragen lassen. Stattdessen betrachtete sie prüfend ihr Spiegelbild im Schaufenster. Nase und Kinn hatten schärfere Konturen angenommen, und ihr Haar war dunkler als früher. Sie hatte den Babyspeck verloren, der früher dazu verlockte, sie in die Wangen zu zwicken, doch ihre Augen waren noch immer von demselben blassen Blau. Djuna hätte in diesen Zügen ein kleineres Gesicht erkannt, dem sie nun entwachsen war. Celia sah ein letztes Mal forschend zu der gegenüberliegenden Ecke, hoffte, aus dem einen erinnerten Wort Djuna heraufzubeschwören, doch die Stimme, die sie vernommen hatte, war Licht von einem erloschenen Stern.

Über den Türen von Celias Zielort stand in Stein gemeißelt STATE OF ILLINOIS BUILDING, wie eine Siegerschärpe aus vergangenen Zeiten, die sich in der Glasfassade des neuen Preisträgers auf der anderen Straßenseite spiegelte. Dort beherbergte das Thompson Center eine U-Bahn-Station, ein Einkaufszentrum und den Großteil der Ämter, die zuvor in dem älteren Gegenüber residiert hatten. Das Gebäude, in dem Celia arbeitete, hieß jetzt «Bilandic» – eine Degradierung, mit der einem ehemaligen Bürgermeister gehuldigt werden sollte –, und der Rechnungshof des Staates Illinois war die nobelste der dort verbliebenen Behörden. Celia war ihr Gebäude immer das liebere gewesen. Hätte allerdings der Rechnungshof seinen Sitz ebenfalls in den Neubau verlegt, wäre sie an jenem Morgen nicht auf der Straße gewesen, sondern zusammen mit den Angestellten der Lotteriegesellschaft und der Wahlbehörde von der U-Bahn-Station zu ihrer Bürotür gelangt, ohne einen Fuß ins Freie zu setzen. Sie hätte das rote Auto nicht gesehen und sich bis an ihr Lebensende der Illusion hingeben können, kein größeres Scheusal zu sein als alle anderen auch.

Ich denke, also bin ich ist zu vage. Wir sind, weil wir uns erinnern. Jeder neue Moment wird auf Herz und Nieren geprüft, gewogen und dann gedanklich in Bernstein gepresst oder verworfen. Bisher hatte Celias Gedächtnis funktioniert wie Bauchspeicheldrüse oder Milz – vorhanden, aber verborgen, so notwendig wie vernachlässigt. Jetzt stellte sich heraus, dass es sie einundzwanzig Jahre lang getrogen hatte.

Celia durchquerte die Eingangshalle, nahm den Aufzug und erreichte ihr Büro in dem hypnotisierten Zustand, in den man durch lange Autofahrten verfällt. Sie fand sich vor dem Empfangstresen wieder, an dem Helene, Gary, Gloria und Steven standen und sie anstarrten.

«Celia?», fragte Helene. Celia spürte eine Hand auf ihrem Arm. «Alles in Ordnung?»

Celia wandte sich der Stimme zu. Fünf flüchtige Worte kamen aus ihrem Versteck. «Meine beste Freundin ist tot», sagte sie.

2. Kapitel

Tags darauf saß Celia in einem Flugzeug Richtung Osten. Ihr Fensterplatz war das Ergebnis von Helenes Anweisung, nach Hause zu fahren und Sonderurlaub für die Beerdigung zu nehmen, an der sie, wie man annahm, sicher teilnehmen würde. Alles dazwischen – die morgendliche U-Bahn-Fahrt zurück nach Hause, der Moment, in dem Celia Huck von Djuna erzählte, das unangenehme Telefonat mit ihren Eltern, das in letzter Minute organisierte Ticket für den Flug nach Hause –, all das zu überstehen, hatte sie nicht für möglich gehalten, bis es überstanden war. Die Hündinnen halfen ihr. In den trüben, leeren Stunden vor Hucks Rückkehr hatte Celia auf dem Bett gelegen, eher scheintot als schlafend, getröstet von Bellas gleichmäßigen Atemzügen und Sylvies Wärme neben sich. Die beiden hatten Huck an der Wohnungstür in Empfang genommen und sich dann Celia zu Füßen gelegt, während sie Huck berichtete, woran sie sich erinnerte, das Gesicht in seine Armbeuge geschmiegt, als wollte sie ihre Worte nicht dem Licht aussetzen.

Eigentlich hätten sie alle fünf – Celia, Djuna, Becky, Josie und Leanne – wie immer mit ihren jeweiligen Bussen nach Hause fahren sollen, doch an dem Tag hatten sie sich in den Kopf gesetzt, die Strecke zu laufen, ihr großes Geheimnis, das den ganzen Tag bestimmte. Die Grundschule von Jensenville lag in einem Waldgebiet an einer kurvenreichen, zweispurigen Landstraße ohne Gehweg, auf die sich zu Fuß nur die eine oder andere dem Untergang geweihte Beutelratte wagte. Um den Wald rankten sich zahlreiche Gerüchte. Angeblich barg er einen verlassenen Stall mit einem spukenden Pferdeskelett, einen stillgelegten Steinbruch, in dem sich gespenstisch glühendes Wasser gesammelt hatte, ein verrottetes Herrenhaus, bewohnt von einem Zauberer, der Kinder mit der Aussicht auf Süßigkeiten anlockte und dann mit seinem Gürtel züchtigte. Geschichten, die sie samt und sonders als unsinnig abgetan und dann Wort für Wort wiederholt hatten. Sie fürchteten den Wald und liebten den Kitzel der Furcht. Die Ripley Road zu Fuß entlangzulaufen war ein unvorstellbares Vergehen, das sie sich, einmal ersonnen, nicht mehr verwehren konnten.

Celia und Djuna hatten sich gestritten, mit solch rasender Wut, dass Celia bei der Erinnerung daran auch nach einundzwanzig Jahren noch zusammenzuckte. Die Wucht ihres Schlagabtauschs hatte sie vor den anderen hergetrieben, um eine Biegung, vor und hinter sich nichts als Straße und Bäume. Auf dem Kiesstreifen am Straßenrand konnte man gerade eben zu zweit nebeneinandergehen, doch Djuna hängte Celia ab und lief in den Wald. Sie hatten sich so häufig über nichts und wieder nichts gestritten, dass die Ursache für diesen Zornesausbruch in Celias Erinnerung mit dem Knacken des Unterholzes verschmolz, durch das sie Djuna zu folgen versucht hatte. So vieles hätte anders ablaufen können. Wäre Celia denselben Pfad gegangen wie Djuna, hätte sie es vielleicht kommen sehen. Wäre Djuna an einer anderen Stelle in den Wald eingebogen, hätte sie der Gefahr vielleicht entkommen können. Hätten sie erst gar nicht miteinander gestritten, wären sie wahrscheinlich auf der Straße geblieben. In jedem dieser Fälle hätte sich der Nachmittag in nichts von zahllosen anderen unterschieden.

Stattdessen sah Celia Djuna fallen. Eben war sie noch da und im nächsten Moment wie vom Erdboden verschluckt.

Celia hätte rufen können, in die Stille hinein. Sie hätte stehen bleiben und warten können, dass Djuna sich aus dem Unterholz erhob. Vielleicht wollte sie Djuna eine Lektion erteilen. Vielleicht kam ihr der Gedanke, dass gerade ihr geheimster, schändlichster Wunsch in Erfüllung gegangen war. Der kindliche Verstand weiß nichts von Konsequenzen, ist immun gegen Logik und Weitsicht und verfügt über einen biblischen Sinn für Gerechtigkeit. Entsetzlicher als diese Ausreden war für Celia nur die Tat des Kindes, die sie zu erklären suchten. Als Djuna nicht wieder auftauchte und nichts von ihr zu hören war, machte Celia keinen Versuch, ihr zu Hilfe zu kommen. Sie ging auf demselben Weg durch das Dickicht zurück zur Straße, wo Josie, Becky und Leanne immer noch warteten. Sie sagte ihnen, Djuna sei zu einem Fremden ins Auto gestiegen, und sie hatten genickt wie ein Marionettentrio, ihr als erste von fünfzigtausend Kleinstadtbewohnern Glauben geschenkt.

Celia hatte sich eine Reihe von Untergangsszenarien vorgestellt, die auf ihr Geständnis folgen konnten. Keines davon trat ein, nicht einmal annähernd. Huck dachte nicht daran, sie zu verlassen. Stattdessen wurde er in dem Augenblick, den sie gefürchtet hatte, nur sehr still. «Ach du meine Güte», sagte er wie ein Schulmädchen aus dem neunzehnten Jahrhundert, vor Überraschung ganz in sich gekehrt. Nach ein paar Sekunden war der Huck, den sie kannte, wieder da – der vernünftige Schnelldenker, darauf spezialisiert, alle Eventualitäten im Blick zu behalten –, doch im ersten Moment hatten Celias Worte ihn aus der Bahn geworfen, und das erschreckte sie fast ebenso sehr wie alles, was sie sich ausgemalt hatte. Erst als sie schlaflos in Hucks Armen lag, wurde ihr klar, warum sie ihn so falsch eingeschätzt hatte. Das elfjährige Mädchen, das sie Huck beschrieben hatte, war eine Fremde für ihn. Nur Celia erkannte dieses Mädchen und das, was sie getan hatte, wieder. Weder Bellas leise Geräusche im Schlaf noch Hucks Wärme, die sie umfing, halfen gegen die Einsamkeit ihres Wissens um ein Geheimnis, das sie nicht bewahren wollte.

Wenn Celia sonst an Weihnachten mit Huck zu ihren Eltern flog, kam ihr der Urlaubsflieger immer vor wie ein Kombi, in den man sämtliche Bewohner eines Mehrfamilienhauses gestopft hatte; die Stewardessen übernahmen die Mutterrolle und verteilten regelmäßig Extrapackungen mit Nussmischungen, um die Sind-wir-bald-da-Fragen hinauszuzögern. Diesmal war das Flugzeug halb leer, und statt mit Huck um den Fensterplatz zu feilschen, hatte Celia eine ganze Sitzreihe für sich. Als sie zum allerersten Mal mit dem Flugzeug nach Hause flog, war Huck dabei – und Celias übliche einsame Fahrt komprimierte sich zu einem Ausflug von der Länge eines Hollywoodfilms. Sie hatte sich schwergetan, die siebenhundert Meilen Highway aufzugeben, auf denen ihr Vorwärtskommen sich nach Tankfüllungen und Dr.-Pepper-Dosen bemaß und ihre Gedanken sich an der gestrichelten gelben Linie ausrichteten. Diese alljährliche Fahrt war eine natürliche Erweiterung der Wochenendausflüge, bei denen sie mit dem Auto ihren neuen Heimatstaat erkundete und die ihr ebenso zur Gewohnheit geworden waren wie die Sonntagszeitung. Celia genoss es, sich auf der Landkarte eine Strecke zurechtzulegen und ihr zu folgen – einfach ein Ziel zu formulieren und es dann zu erreichen. Durch den Rahmen der Windschutzscheibe fielen ihr Details ins Auge, die sie sonst womöglich übersehen hätte: eine von Hand gemalte Reklametafel, eine Trockensteinmauer. Mitunter hatte der Klang der Reifen auf wechselndem Untergrund – glatter Teer, verwitterter Asphalt oder der Metallrost einer Brücke – ihr sogar neue Gedichte eingegeben.

Sie hatte Huck in ihrem letzten Jahr am Reynolds-College kennengelernt. Er war nach einer Lesung auf sie zugekommen und hatte ihr Gedicht gelobt, ein Sonett, dessen Anfang ihr bei der Überquerung einer überdachten Brücke in Long Grove in den Sinn gekommen war, die No songs, no songs, no songs zu summen schien. Die Lesung fand im Studentenzentrum vom Reynolds statt, wo Celia wegen ihrer Omnipräsenz oft für eine Angestellte gehalten wurde. In jenem Semester war sie Schatzmeisterin von zwei Studentenvertretungen, Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift und Koordinatorin für die Eilaktionen der Studentengruppe von Amnesty International. Huck war ein Fremdling in Reynolds. Mit seinen haselnussbraunen Augen, dem markanten Kinn und seiner Unverplantheit hatte er in Celia das gleiche abstrakte, wohlwollende Interesse erregt, das sie bei der Beobachtung eines anmutigen, frei lebenden Tieres empfand – bis sie herausfand, dass er erst in seinem zweiten Collegejahr Autofahren gelernt hatte: ein exotischer, absurder Umstand, der ihn weniger unerreichbar erscheinen ließ. Statt sich sein Interesse an ihr einfach gefallen zu lassen, begann sie ihn mit ihrem Wagen zu umwerben, lockte ihn mit sorgsam ausgearbeiteten Routen: alte Strecken westlich des Sees, die an Wäldern vorbei und durch die Prärie führten, eine Pilgerfahrt zu den Wassertürmen von Calumet County mit ihren Smiley-Gesichtern. Ihre einsamen Ausflüge hatten ein Ende, an die Stelle der obskuren poetischen Laute der Straße traten lebhafte Gespräche über viele Meilen hinweg, wiewohl Huck, auch als sie ihn schließlich erobert hatte, gegen die subtileren Reize einer zwölfstündigen Autofahrt immun blieb. Um ihre Nervosität vor ihrem ersten gemeinsamen Flug zu bezwingen – so weit und so rasch waren sie in ihrer Beziehung bis dahin noch nie vorangekommen –, hatte sie ihr traditionelles Rastplatzpicknick eingepackt, mitsamt rot karierten Servietten für die ausklappbaren Tischchen in der Rücklehne; das kalte Huhn auf ihren Tellern zog begehrliche Blicke von der anderen Seite des Gangs auf sich.

An diesem Morgen hatte Celia nicht einmal an die grundlegenden Annehmlichkeiten für eine Flugreise gedacht – eine Wasserflasche, eine stumpfsinnige Zeitschrift –, doch beim Griff in ihr Handgepäck fand sie die vertraute rot karierte Serviette, um einen Bagel gewickelt. Huck musste um diese Zeit schon in der Schule sein, wo er versuchte, einen Raum voller Teenager dazu zu bringen, sich für die Monroe-Doktrin oder die Programme des New Deal zu interessieren, doch in jenem Moment hatte sie das Gefühl, von ihm zu einem Picknick in zehntausend Metern Höhe eingeladen zu werden, mit Zirruswolken vor dem ovalen Fenster.

Als nach dem Sinkflug durch die Wolken kein weißgraues, sondern ein grünes Flickenmuster zum Vorschein kam, fragte sich Celia, ob sie möglicherweise im falschen Flieger saß. Nachdem sie jahrelang nur im Dezember hergekommen war, hatte sie ganz vergessen, dass es hier mehr als eine Jahreszeit gab.

Auf dem Weg zum Gate musste sie an Bella und Sylvie denken, die allein in der Wohnung auf das erlösende Schlüsselklirren des Mädchens warteten, das mit ihnen eine Runde um den Block ging. Celia hatte die zwei schon so lange, dass sie um die Zeit, zu der die beiden hinauswollten – am späten Vormittag und mitten am Nachmittag –, unruhig wurde, ganz gleich, wo sie sich aufhielt. Eigentlich war sie damals, unmittelbar nach ihrem Collegeabschluss, zum Tierheim gegangen, um ihre Hilfe anzubieten. Stattdessen legte sie sich zwei mickrige Welpen zu – Mischungen aus Schäferhund und Labrador, die man an ein Verkehrszeichen gebunden auf einem Mittelstreifen gefunden hatte – und machte sich daran, sie aufzupäppeln. Huck hielt zu der Zeit in Baltimore einen Sommerkurs für altkluge Teenager ab, und obwohl sie sich damals erst kurz kannten, waren ihr die Monate ohne ihn zu lang erschienen. Die Frage, ob Celia mit Bella und Sylvie die unerwartete Lücke füllen oder Hucks ernsthafte Absichten bei seiner Rückkehr auf die Probe stellen wollte, erwies sich als müßig, so vernarrt war er auf der Stelle in die beiden. Huck witzelte, dass Bella und Sylvie es ihnen nie verzeihen würden, wenn sie sich je trennten, aber es stimmte. Von Anfang an gehörten sie vier zusammen. Wenn Celia keinen großen Hunger hatte, bestellte sie in Restaurants das, was ihrer Meinung nach zu Hause die größte Begeisterung auslösen würde, sobald sie das Behältnis zum Mitnehmen öffnete. Bei jeder Ankunft auf dem Flughafen von Syracuse stellte sie sich vor, wie Bella fröhlich die landenden und startenden Flugzeuge ankläffte und die arme Sylvie, zusammengekauert auf einem Grünstreifen zwischen den Rollbahnen, der Rettung harrte.

Weihnachten nahmen Huck und sie sich am Terminal immer ein Mietauto, doch bei ihrem Telefonat am Vortag hatte ihre Mutter darauf bestanden, Celia am Flughafen abzuholen. Das Gespräch war eine einzige Katastrophe gewesen. Celia hatte sich eingebildet, ihr Eintreffen am folgenden Tag nicht weiter erklären zu müssen: eine Selbsttäuschung, die bald nach dem ersten Hallo in sich zusammenfiel. «Hat man sie gefunden?», fragte Noreen, als Celia Djuna erwähnte – das erste Mal seit mehr als zwanzig Jahren, dass jemand aus ihrer Familie von Celias damaliger bester Freundin sprach. Celia hatte kaum einen Satz herausgebracht. Sie musste ihre Mutter sehen, um die Wirkung ihrer Worte an ihrem Gesicht ablesen zu können.

Wo sie sich treffen würden, war von vornherein klar gewesen. Der Flughafen war nicht groß, das zweite Terminal ein Ergebnis wirtschaftlich erfolgreicherer Zeiten. Am Fuß der Rolltreppe von Terminal A, zwischen den anderen Wartenden, die sich mit dem Handy am Ohr geschäftig gaben oder scheinbar tief in ihre Zeitschriftenlektüre versunken waren, stand Noreen Durst, stocksteif, die Augen auf ihre Tochter geheftet. Als Celia ihre Mutter sah, die sie an einem Nachmittag unter der Woche abholen kam, fühlte sie sich wie ein nach Hause geschicktes Schulkind.

«Schätzchen», sagte Noreen. Sie sah auf, um ihrer Tochter ins Gesicht zu blicken. Celia beugte sich zu ihr hinunter, wie immer, seit sie mit vierzehn einen ordentlichen Schuss getan hatte, doch etwas war diesmal anders. Noreen roch nicht nach ihrem gewöhnlichen Shampoo, das hier war stärker parfümiert. Celia hatte das Gefühl, eine Fremde zu küssen.

«Wo ist Dad?», fragte sie. Er parkte vermutlich wie üblich in der Zone zum Be- und Entladen direkt hinter den Glasschiebetüren, doch Celia hielt trotzdem nach ihm Ausschau, um Noreens nach Kosmetik duftendem Haar zu entkommen.

«Im Auto, aber ich wollte keine Minute verpassen. Ach, Celie», sagte Noreen, «es ist ja so schön, dass du da bist.» Sie streckte die Hand nach dem Gesicht ihrer Tochter aus und hielt dann inne. «Gut siehst du aus», erklärte sie. «Ein bisschen blass vielleicht.»

Celia hätte am liebsten für alles um Entschuldigung gebeten: für das unzulängliche Telefongespräch, für ihre Anwesenheit hier am Flughafen und dafür, dass sie mit ihrem Eintreffen den Tagesplan durcheinanderbrachte. «Ich habe schlecht geschlafen», sagte sie und sah die Kopfhaut durch Noreens kunstvoll aufgetürmtes, dünn gewordenes Haar schimmern, das den gleichen dunkelbraunen Ton hatte wie ihr eigenes.

«Um die Augen herum siehst du ein bisschen aus wie ein Waschbär», sagte Noreen. «Aber das kriegen wir schon wieder hin. Ich habe vorsichtshalber zwei Betten für dich gemacht. Eins im Gästezimmer … aber ich zumindest finde es furchtbar, ganz allein in einem großen Bett zu schlafen, deshalb habe ich dir auch noch das in deinem alten Zimmer hergerichtet, nur für alle Fälle.»

Sie waren beim Gepäckband angekommen, auf dem dunkle Rollkoffer in Schrittgeschwindigkeit ihre Kreise zogen. Die Wartenden beugten sich mit suchendem Blick vor und wieder zurück, eine synchrone Schlangenbewegung.

«Das Gästezimmer ist völlig in Ordnung», sagte Celia. Ein Zelt im Garten wäre auch in Ordnung gewesen oder ein Plätzchen auf dem Fußboden in der Garage. Die Anwesenheit ihrer Mutter steigerte die Scham, die Celia in Chicago überkommen hatte und sich nun über die Grenzen ihres Körpers hinaus auszudehnen schien. Ein kieferngrüner Koffer tauchte auf dem Gepäckband auf. Celia beugte sich vor.

«Das dachte ich mir.» Noreen seufzte. «Ihr wart schon immer so viel selbständiger. Ich glaube, die paar Male, die dein Vater und ich getrennt voneinander geschlafen haben, kann man an einer –»

Celia tätschelte ihren Arm. «Mom, es ist alles okay», sagte sie. «Huck wollte ja mitkommen. Ich war diejenige, die den Riegel vorgeschoben hat. Das Trimester ist fast um. Es hätte ihn jemand vertreten müssen, und die Kids aus seinem Kurs in der sechsten Stunde haben in nicht mal vier Wochen die Vorauswahlprüfung fürs College.»

«Ja, natürlich», pflichtete Noreen bei und begann zu weinen. «Entschuldige.» Sie betupfte sich das Gesicht mit einem zerknüllten Taschentuch. «Ich bin ein bisschen … Ich habe letzte Nacht auch nicht so besonders geschlafen. Ich war einfach zu aufgeregt.» Sie verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln.

Warren parkte direkt hinter dem Ausgang in einer neuen, silbergrauen Limousine, durch deren offene Fenster ein Stück von Bud Powell dröhnte. Beim Anblick seiner Tochter beugte er sich zur Seite und öffnete die Beifahrertür.

«Willkommen daheim, Kleines!», rief er. Über den Pianokaskaden war seine Stimme kaum zu hören, aber seine Miene war so unmissverständlich wie ein wedelnder Hundeschwanz. Celia kannte keinen anderen Menschen, der alle, die ihm lieb und teuer waren, mit so unkomplizierter Freundlichkeit begrüßte.

«Warren, stell das leiser!», schalt Noreen, lächelte aber dabei. Zu Celia sagte sie: «Seinetwegen sind wir vierzig Minuten zu früh losgefahren – weil man ja nie wissen kann.»

Celia schob den Beifahrersitz zurück, um Platz für ihre Beine zu schaffen, und bemerkte, dass zum ersten Mal seit ihrem Wachstumsschub mit vierzehn Fahrer- und Beifahrersitz nicht auf einer Höhe waren. Ihr Vater schrumpfte allmählich. Sie ließ ihren Sitz rasch eine Stufe weiter vorn einrasten.

«Na, was sagst du?» Warren deutete auf das Wageninnere. Er trug seine ledernen Autohandschuhe und dazu das Käppi, das Celia ihm zum letzten Vatertag geschenkt hatte.

«Das ist doch alles wie gehabt!», maulte sie. «Als du silbermetallic gesagt hast, hab ich mir was Todschickes vorgestellt.»

«Na, wenn das nicht todschick ist!», sagte ihr Vater. «Schau, hier, mit Glasschiebedach!»

«Es ist ein Camry, Dad.»

«Natürlich ist es ein Camry.» Warren zuckte mit den Schultern. «Das ist ein erstklassiges Modell.»

«Und warum kaufst du dann alle zwei Jahre ein neues?»

Warren zwinkerte ihr zu. «Weil ich damit bei einer gewissen Dame Eindruck schinden will, meine Süße.»

Von der Rückbank hörte man Celias Mutter kichern.

Warren umfing das Lenkrad wie eine Lieblingstanzpartnerin; er fuhr sicher, alles andere als aggressiv und verpasste, auch wenn er sich unterhielt, nie eine Abzweigung. Die Zeit, in der er um Noreen geworben hatte und allwöchentlich sechs Stunden von seinem Militärstützpunkt in Fort Letterkenny zu ihr gefahren war, die damals noch das College besuchte, hatte er einmal als eine der glücklichsten seines Lebens bezeichnet – was Celia bestens verstehen konnte.

«Und, was macht das Leben in Chi-town?», fragte er, als säßen sie jeden Dienstagnachmittag zusammen im Auto.

«Bist du mit den Krankenhäusern durch?»

«Schon seit Januar», sagte Celia. «Jetzt sind Getränkeautomaten dran.»

Celia hatte nicht einmal gewusst, was der Begriff «Qualitätsprüfung» bedeutete, bis ihr Tutor gegen Ende ihres Studiums meinte, da sie sich sonst für keinen Bereich der Staatswissenschaften begeistern könne, sei sie dafür womöglich eine ideale Kandidatin. Kaum hatte sie ihren Abschluss in der Tasche, fing sie beim Rechnungshof von Illinois in der Abteilung für Qualitätsprüfung an. Sie wurde einem Team zugeteilt, das die Rennsportbehörde des Staates unter die Lupe nehmen sollte, und widmete sich in den folgenden neun Monaten dem Pferderennen. Sie besuchte Rennbahnen, sprach mit den zuständigen Tierärzten und machte sich mit dem medizinischen Vokabular zum Thema Dopingkontrolle vertraut, das so schöne Wörter wie Phenylbutazon, Eiweißshakes und Lasix beinhaltete. Sie durfte in Quarantäneboxen zusehen, wie Siegerpferde abgewaschen und trockengeführt wurden. An die Drogentests konnte sie sich nie gewöhnen, zuckte bei der Blutabnahme jedes Mal zusammen, auch wenn der Arzt rasch zu Werke ging und das Pferd sich nicht daran störte. Im darauffolgenden Frühjahr war die Qualitätsprüfung abgeschlossen – Recherche erledigt, Befragungen durchgeführt, Bericht geschrieben und abgeheftet –, und sie beschäftigte sich mit der Vermittlung von Pflegefamilien durch Jugendämter.

Jede Untersuchung war eine intellektuelle Abenteuerreise an einen bislang verschlossenen Ort, bot die Chance, einen neuen, unbekannten Winkel des städtischen Lebens durch ein Vergrößerungsglas zu betrachten. Ein wenig kam es Celia vor, als setze sie Körnchen für Körnchen ein Sandbild zusammen, nur um es wieder zu zerstören, sobald es fertig war. Aber die Arbeit befriedigte ihr Bedürfnis nach Abwechslung und holte das Beste aus ihrem angeborenen Bienenfleiß heraus. In der Highschool und auf dem College hatte sie mehr oder weniger ins Blaue hinein Petitionen unterzeichnet und Kundgebungen organisiert, ohne recht zu wissen, ob sie damit etwas bewirkte. Sie stand kaum ein Jahr im Dienst des Rechnungshofs, als das Abgeordnetenhaus des Staates Illinois auf Empfehlung von Celias Abteilung eine Verordnung erließ, durch die die Richtlinien für Drogentests an Tieren an die landesweit übliche Praxis angepasst und außerdem Gelder für eine effektivere Anwerbung und Schulung von Pflegefamilien zur Verfügung gestellt wurden. Celia war es ein Rätsel, wieso nicht mehr Menschen das tun wollten, was sie tat, und warum so wenige sich überhaupt dafür interessierten, doch selbst das erschien ihr mit der Zeit als Pluspunkt. Allein der Begriff Qualitätsprüferin war auf Partys ein hervorragender Lackmustest, um die Wissbegierigen von den Gleichgültigen, die Freundlichen von den Engstirnigen zu scheiden. Diejenigen, die ihre Berufsbezeichnung nicht mit einem höflichen Lächeln und einem raschen Blick durch den restlichen Raum quittierten, wurden mit Geschichten belohnt – von Drogenfahndungen per Helikopter im Rahmen einer Studie über die Ermittlungsbehörde der Polizei oder von einer spontanen Anatomiestunde im Einbalsamierungsraum anlässlich einer Untersuchung der Konzessionsbehörde für Bestattungsunternehmen. Huck fand die Geschichten großartig und gab sie zum Besten, wann immer sich Gelegenheit dazu bot, doch Warrens Interesse ging über das Anekdotische hinaus. Wenn Celia ihrem Vater erklärte, wohin in Chicago die Einnahmen aus der Tabaksteuer flossen oder wie schlecht die Stadt bei diversen Emissionstests abgeschnitten hatte, kam es ihr vor, als versorge sie einen glühenden Baseballfan mit Spielstatistiken – was Noreen mit dem distanzierten Amüsement einer Zoobesucherin zur Fütterungszeit verfolgte.

«Jeremy lässt dich grüßen», sagte Celias Mutter. «Er und Pam wollen mal zu Besuch kommen, solange du hier bist.»

«Dein Bruder ist befördert worden», fügte Warren hinzu. «Sie haben ihm einen leitenden Posten als Gutachter gegeben. Das Extrageld können sie gut brauchen, wo jetzt Nummer zwei unterwegs ist.»

«Pam ist schon wieder schwanger?»

Celia sah noch das blasse Gesicht ihrer Schwägerin über einem blauen Umstandskleid vor sich; die Weihnachtsserviette hatte auf ihrem Kugelbauch gelegen wie eine Picknickdecke auf einem Almhügel.

«Anfang vierter Monat.» Die Stimme ihrer Mutter verriet, dass sie lächelte. «Sie wollten ja gern zwei, nur vielleicht nicht ganz so dicht hintereinander.»

«Ungeplant, aber nicht unerwünscht», verkündete Warren und nickte bekräftigend.

Sie hielten bei ihrem traditionellen Straßenrestaurant; das Innere war unverändert, bis hin zu ihrem Stammtisch in der Ecke, allerdings hieß der Laden jetzt nicht mehr Treeview, sondern Jonnie’s, und es schmeckte alles weniger gut – die frittierten Zwiebelringe waren vorgefertigt, die Suppe salziger als früher.

«Wann warst du zuletzt im Frühling hier?», fragte ihr Vater mit seinem Hamburger in der Hand.

«Das ist schon eine Weile her», sagte sie. Die Wirkung seiner Munterkeit auf sie ließ nach, wie eine Tablette, die einen dumpfen Schmerz nicht länger betäubt. Celia fiel wieder ein, warum sie gekommen war.

«Du solltest uns noch mal im September besuchen, wenn die Blätter verrücktspielen», sagte ihr Vater. «Und nimm deinen Freund mit. Der arme Kerl kennt die Gegend hier ja nur tiefgefroren.»

«Warren –»

Er winkte ab. «Ich wette, wenn Huck sieht, wie es hier im Herbst ist –»

«Warren –»

«Ist schon gut, Nor.»

Warren legte den Arm auf die Sitzlehne; sein Hemdsärmel zierte Noreens Hinterkopf wie ein pfiffiger Hut. Als Paar verschmolzen Celias Eltern zu einem einzigen Organismus – ein seit Ewigkeiten bestehender Zusammenschluss, dessen Auflösung Celia undenkbar erschien. Über den Tisch hinweg sah sie dasselbe Lächeln in zwei Versionen.

«Wir freuen uns riesig über deinen Besuch, Cee Cee», sagte Warren. «Wenn man langsam älter wird, lernt man die wirklich wichtigen Dinge zu schätzen, und dass du einfach so herkommst … tja, das bedeutet uns eine ganze Menge.»

Celia war kurz in Versuchung, sie in ihrem Glauben zu bestätigen, dass sie sich glücklich preisen durften, von ihr mit einem Besuch beschenkt zu werden. Stattdessen sah sie aus dem Fenster. Im Winter hoben sich kahle Äste schwarz vor dem Raureif auf den Hügeln ab, ein Bild von karger Schönheit. Jetzt war alles grün.

«Gibt es irgendwas Besonderes, was du in der Zeit hier gern unternehmen würdest?», fragte Noreen in einem Ton, als redete sie Celia gut zu, ihre grünen Bohnen zu essen. «In Oswego hat ein neues Restaurant aufgemacht, das könnten wir ausprobieren, und wenn das Wetter mitspielt, wäre es vielleicht ganz lustig, um den See zu wandern, habe ich mir gedacht.»

«Klar, Mom.» Celia bemühte sich, mit fester Stimme zu sprechen. «Hör zu, es tut mir leid, dass ich gestern am Telefon so kurz angebunden war, aber jetzt, wo ich hier bin –»

«Ach, nicht doch, Liebes», fiel Noreen ihr ins Wort. «Das verstehen wir voll und ganz. Telefone sind ein Graus, wenn es um Persönliches geht. Telefone …» Sie deutete auf die Tische ringsum. «… Restaurants. Manches bespricht man besser von Angesicht zu Angesicht und in Ruhe. Man darf sich auf keinen Fall unwohl in seiner Haut fühlen.»

Celias Eltern nickten wie auf Knopfdruck, sie glichen zwei Wackelkopffiguren. Celia öffnete den Mund und machte ihn wieder zu. Den ganzen Flug über hatte sie sich vorbereitet. Die Worte jetzt wieder hinunterzuwürgen fühlte sich an, wie Pillen ohne Wasser zu schlucken.

«Du hast gefragt, was ich gern unternehmen würde», stammelte sie. «Also, ich hoffe, ich kann Leanne, Becky und Josie auftreiben. Und natürlich Mrs. Pearson.» Sie merkte, dass ihre Hände zitterten, und legte sie in den Schoß.

Celias Mutter blinzelte. «Du meinst Grace Pearson?»

«Wer ist Grace Pearson?», fragte Warren.

«Grace Pearson ist Grace Pearson», erwiderte Noreen. «Die Frau von Dennis.»

«Ach, du meinst die Mutter von Cee Cees kleiner Freundin –»

«Djuna», sagte Celia.

Sie sahen alle drei gleichzeitig aus dem Fenster. Das Frühjahrslaub schloss sich um den Parkplatz zu einer undurchdringlichen Hecke. Vermutlich verbarg sich dicht dahinter ein Geschäft oder ein eingezäunter Vorgarten, aber vom Restaurant aus hatte man den Eindruck, dass die Bäume sich ins Endlose erstreckten.

«Warum willst du dich mit Grace Pearson treffen?», fragte Noreen mit ihrer Beraterstimme, als wäre Grace Pearson ein College, auf das Celia keine Hoffnungen setzen sollte.

«Um mit ihr zu reden», sagte Celia. «Mit ihr und allen anderen, die damals mit betroffen waren.»

Noreen betupfte einen nicht vorhandenen Fleck auf dem Tisch.

«Deine Mutter hat recht», sagte Warren. «Wir fahren jetzt nach Hause, du ruhst dich ein bisschen aus, und wenn du dann in der richtigen Verfassung bist –»

«Wisst ihr denn, ob sie überhaupt noch in der Gegend wohnt?», fragte Celia.

Ihr Vater betrachtete aufmerksam seinen Teller.

«Dennis ist weggezogen», sagte Noreen ruhig, «aber Grace ist dageblieben. Sie wollte wohl … Ihr gefiel die Vorstellung nicht, allzu weit fort zu sein.»

Schließlich brachen sie auf. Die restliche Fahrt hatte Noreen nur Augen für die vorbeiziehende Landschaft, den Ellbogen auf die Armlehne gestützt, das Kinn auf die Hand. Celias identische Haltung auf dem Beifahrersitz verriet, dass sie Noreens Tochter war. Hätte sie ihrem Vater nicht so ähnlich gesehen, man hätte den Fahrer, dessen Finger rastlos auf dem spezialangefertigten Lenkrad herumtrommelten, für einen Angestellten halten können, der seine Fahrgäste an ein Ziel brachte, dem keiner mit Freuden entgegensah.

3. Kapitel

Als Jensenville noch das Zentrum der amerikanischen Gummistiefelproduktion war und so unverwüstlich erschien wie eine tief im Boden verwurzelte Platane, ließ die Stadt einen steinernen Bogen errichten und auf beiden Seiten die Worte LET IT RAIN eingravieren. Mit der Zeit zogen die Fabriken nach Süden, und die Züge fuhren immer häufiger nur noch durch den Bahnhof durch, doch der Bogen blieb, überspannte weiterhin die Straße. Je nachdem, aus welcher Richtung man kam, diente der Schriftzug als Omen oder Grabinschrift. Bei ihrem Umzug ans College schrie Celia die Worte so laut heraus, dass ihr die Luft wegblieb und sie um ein Haar in einen Ford Pinto gekracht wäre, dessen Fahrer den Motor abgewürgt hatte. Bei jeder Heimfahrt musste sie sich aufs Neue geschlagen geben.

Djuna tauchte am Rand von Celias Blickfeld auf, sobald Warrens Auto den Schatten des Bogens durchfahren hatte. Als wolle sie einundzwanzig Jahre Verbannung wettmachen, tänzelte sie an der Ampel vor dem Drugstore herum und wartete auf Grün; und da, vor der Post, wo sie einmal vom Rad gefallen war. Celia sah Djuna vor dem ausgedienten Hobbyladen verschiedene Posen einnehmen und eine Querstraße weiter auf der Bank vor dem ehemaligen Papierwarengeschäft lümmeln. Celia erinnerte sich an ein anderes Schaufenster voller ausgeblichener Plattenalben, mit einem Schild, auf dem VISIONEN IN VINYL stand. Drinnen hatte es nach Katzenpisse und Schimmel gestunken, unerträglich, selbst wenn sie nur durch den Mund atmete; doch Djuna war munter durch die Gänge gewieselt und hatte versucht, mit den Männern zu flirten, die eifrig die Kisten mit den gebrauchten Schallplatten durchwühlten. Inzwischen war die Ladenfassade schon lange rosa gestrichen und in ELISES EPILIERSALON umgetauft worden.