Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plaisir de Lire

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Quand une violence aveugle frappe soudain son village, Bourama Sanogo, gardien des sagesses, comprend enfin les raisons de son incroyable longévité. Et si la mission que lui a confiée son Créateur n’était pas de rendre justice aux atrocités que son village a subies ? Contraint de rencontrer son destin, le vieux sage entame un dernier voyage pour prévenir une catastrophe planétaire. De son côté, Bernard Millet, directeur de la Cellule de crise du ministère des affaires étrangères au Quai d’Orsay entraîne sa nouvelle recrue, le jeune Sofiane, dans une course contre la montre pour mettre fin aux mystérieux accidents, crimes et disparitions qui surviennent aux quatre coins du globe. Et tous les chemins semblent les mener à Ségou, au Mali.

Avec une plume précise, Patrick Lachaussée nous entraîne à la croisée des univers, conjuguant le temps de la sagesse et du souvenir à celui plus vif de l’action. Le lecteur se laisse ainsi emporter dans une enquête palpitante qui met en lumière les désastres de notre époque.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Au fil de sa carrière de diplomate, Patrick Lachaussée œuvre de nombreuses années à la direction de la Cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Il est chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite et décoré de la médaille d’honneur des Affaires étrangères. C’est aujourd’hui en tant que consul général de France à Genève qu’il revêt sa nouvelle casquette d’écrivain. Il publie ses deux premiers romans Le retour du Printemps (2019) et Revoir Fatima (2020) en auto-édition. Son troisième livre, intitulé Bourama paraît aux éditions Plaisir de Lire en 2023.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 562

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À mes parents, Pierre et Jeanine À EmmanuelleÀ Clément, Vincent, Jasmine et Matthieu

À Bourama

Pensées bambara et malinké

« So dôn, Yiri dôn, Yéré dôn dé nyogonté. Alla ma mokosi kunakolon to fo yérédombali. »

« La connaissance de soi doit précéder toutes les autres connaissances.Dieu n’a laissé personne dans l’ignorance sauf celui qui s’ignore. »

La Charte du Manden

Cette charte a été proclamée en 1236 sous le règne du Mansa Soundiata Keita, Empereur de l’Empire du Mali. En 2009, l’UNESCO a inscrit la Charte du Manden au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

« Le Manden fut fondé sur l’entente et l’amour, la liberté et la fraternité. Il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale au Manden. Tel fut le sens de notre combat. Les enfants de Kòntròn et Sanenè font, à l’adresse des douze parties du monde et au nom du Manden tout entier, la proclamation des Chasseurs :

Toute vie humaine est une vie.

Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre vie, mais une vie n’est pas plus ancienne, plus respectable, qu’une autre vie. De même, une vie n’est pas supérieure à une autre vie. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation, par conséquent, que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable.

Que chacun veille sur son prochain.

Que chacun vénère ses géniteurs.

Que chacun éduque comme il faut ses enfants.

Que chacun pourvoie aux besoins des membres de sa famille.

Que chacun veille sur le pays de ses pères.

Par pays ou patrie, il faut entendre aussi et surtout les êtres humains, car tout pays, toute terre qui verraient les êtres humains disparaître de leur surface connaîtraient la tristesse et la désolation.

La faim n’est pas une bonne chose.

L’esclavage n’est pas une bonne chose.

Il n’y a pas pire calamité dans ce bas-monde.

Tant que nous détiendrons l’arc et le carquois, la faim ne tuera plus personne au Manden. Tant que nous détiendrons l’arc et le carquois, la guerre ne détruira plus jamais de villages au Manden pour y prélever des esclaves. Nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort parce qu’il est fils d’esclave. L’essence de l’esclavage est éteinte ce jour, d’un mur à l’autre du Manden.

À compter de ce jour, les rafles sont bannies au Manden et les tourments nés de ces horreurs sont finis. Quelle épreuve que le tourment ! Surtout lorsque l’opprimé ne dispose d’aucun recours.

Quelle déchéance que l’esclavage !

L’esclave ne jouit d’aucune considération, nulle part dans le monde.

Les gens d’autrefois nous disent :

L’homme en tant qu’individu, fait d’os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau et de poils qui la recouvrent, se nourrit d’aliments et de boissons mais son “âme” et son “esprit” vivent de trois choses :

Voir qui il a envie de voir,

Dire ce qu’il a envie de dire,

Faire ce qu’il a envie de faire.

Si une seule de ces choses venait à manquer à l’âme, elle en souffrirait, et s’étiolerait sûrement.

En conséquence, les Chasseurs déclarent :

Chacun dispose désormais de sa personne,

Chacun est libre de ses actes,

Dans le respect des “interdits”, des lois de la Patrie.

Tel est le Serment du Manden, à l’adresse des oreilles du monde entier. »

Prologue

« L’homme, c’est l’univers en miniature.L’homme et le monde sont interdépendants.L’homme est le garant de l’équilibre de la Création. »Amadou Hampaté Bâ

Quelque part au Mali, dans un village du Cercle de Ségou13 avril 2009, 19h00

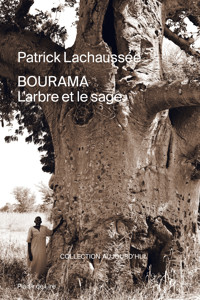

Ce soir-là, comme tous les autres soirs, Bourama Sanogo s’était assis sous le baobab un peu à l’écart du village. Il faisait terriblement chaud en cette période de l’année. Le soleil allait bientôt disparaître au-delà du cercle dessiné par l’horizon, mais depuis le sol, des ondes de chaleur intense rayonnaient encore.

Bourama Sanogo aimait cette chaleur. La chaleur, c’était la vie. La vie qu’il sentait remonter des profondeurs de la terre par les racines massives de cet arbre vénérable contre lequel il aimait tant poser son dos. En les regardant de loin, on aurait pu penser que l’homme et l’arbre ne faisaient qu’un. Ils étaient comme deux êtres unis par l’éternité, dans laquelle le temps s’écoulait lentement. Et chaque soir, à la nuit tombante, dans une symbiose touchante presque surnaturelle, Bourama Sanogo avait pris l’habitude de s’installer tout contre l’arbre millénaire.

Le baobab avait traversé le temps. Il était le témoin des dix derniers siècles et aurait pu raconter l’histoire et les légendes de cet îlot d’humanité perdu dans un océan de rochers, d’arbres souffreteux, de poussières et de sable. Quant à Bourama Sanogo, que les villageois surnommaient le Vieux avec un immense respect, sa vie s’étalait sur les trois derniers siècles. Sur le registre tenu avec soin par tous les chefs du village qui s’étaient succédé, il était écrit : « Bourama Sanogo, né en 1897 (jour et mois inconnus), Forgeron, ancien combattant de la première guerre mondiale ». Avec son grand âge, l’homme faisait figure de mystère pour les uns, de sage pour les autres et de héros pour beaucoup. Aux yeux de sa communauté, Bourama Sanogo était un envoyé des bons esprits, Faro et Bemba, et un héritier de Kòntròn et Sanenè.

Et c’est bien ce qu’il était.

Il était l’un des derniers Grands-Maîtres du Kǫmǫ, société religieuse traditionnelle et initiatique, très puissante chez les Bambaras, et le plus ancien membre vivant de la Confrérie des Chasseurs, les Dozos.

C’est son père, Mahamadou, qui l’avait initié voici plus d’un siècle dans le Kǫmǫ. Après le long chemin toujours inachevé de l’initiation, Bourama Sanogo était devenu le dépositaire de l’héritage d’une des grandes lignées des dix-sept premiers Forgerons qui, aux origines, avaient été envoyés sur terre pour transmettre à l’humanité, la connaissance de Dieu et la lumière divine. Grâce à tout ce que Bourama Sanogo avait ainsi appris, bien des malades avaient pu trouver le chemin de la guérison. L’eau, si souvent rare dans cette région envahie par le désert, s’était mise à couler entre les pierres sacrées. Sa profonde sagesse lui avait permis de régler de nombreux conflits, d’apaiser les douleurs, les colères ou les relations tendues entre des frères devenus ennemis. Chaque jour de sa longue vie, il avait fait œuvre de paix et de bienveillance. Et, dans la forge où il avait passé presque toute sa vie à travailler le métal, ou près de cet arbre où il aimait méditer, les habitants du village venaient le consulter sur tout ce qui touchait à la vie, à la mort, à l’espoir, aux doutes, aux problèmes des uns et des autres, à l’éducation et à la santé des enfants, victimes trop souvent des ravages des sécheresses et des maladies. On le consultait aussi pour tout ce qui touchait à l’élevage, au bien-être des animaux, aux travaux des champs ou au calendrier des récoltes.

Ses pouvoirs étaient à l’image de sa connaissance, puissants et incommensurables. Il parlait aux esprits et aux âmes qui animaient toute chose et tout être vivant. Mais s’il pouvait guérir de nombreux maux et qu’ainsi, il redonnait l’espoir à toutes et tous, il n’avait pas le pouvoir de redonner la vie après la mort.

Seul Dieu avait ce pouvoir. Or, certains avaient parfois tendance à le décrire comme un Dieu. Mais, Bourama ne cessait de le répéter à toute sa communauté : il n’était qu’un homme, fait de chair, d’os et de sang.

Dès qu’il prenait la parole, on l’écoutait avec un immense respect, car la plupart avaient pu bénéficier de sa sagesse. Tous savaient que Bourama Sanogo était le gardien de la mémoire des temps anciens et des traditions. On disait même qu’il était la voix de l’arbre, ce qui revenait à dire qu’il était la voix de l’éternité, la voix de Dieu.

*

Ce soir-là, contrairement à l’accoutumée, il n’y avait pas grand monde pour venir lui parler ou lui demander conseil. Tous les villageois s’étaient rassemblés sur la place du village pour une séance de cinéma. Dans la journée, des hommes blancs à la langue incompréhensible avaient installé un énorme drap blanc, tenu par des sortes de piquets et avaient disposé deux grosses boîtes noires de chaque côté, d’où sortait un brouhaha infernal de musiques et de paroles. Et, tous les habitants, à l’exception de Bourama Sanogo, s’étaient assis devant le grand écran pour assister à leur première séance de cinéma. Des familles entières s’étaient rassemblées, apportant de quoi s’installer confortablement. De là où il se trouvait, Bourama pouvait percevoir des personnages qui s’animaient sur la toile de tissu, devant les villageois, curieux et heureux de cette découverte.

Le vieux sage se souvint alors qu’il avait vu pareille chose à la fin de la grande guerre, à Marseille, dans une tente dressée sur le port, alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur l’énorme navire qui le ramenait au pays natal. Il voyait encore les images défiler devant ses yeux, un film sur la victoire des Alliés, comme si c’était la veille et laissa son esprit divaguer à la rencontre des souvenirs qui se dessinaient dans les brumes de sa mémoire.

*

Quelques années auparavant, en 1915, des militaires en grand uniforme, accompagnés de recruteurs indigènes étaient venus au village. Ils avaient regroupé les jeunes hommes. L’un des officiers leur avait dit d’une voix autoritaire : « Vous, les indigènes, mettez-vous en rang avec les autres. Vous défendrez votre pays, la France. Vous partirez faire la guerre contre les barbares turco-allemands. »

Bourama avait entendu parler de la France, mais il ne savait pas où elle se situait. Il n’avait jamais entendu parler des « trucs allemands ».

Et le lendemain matin, il s’était mis en rang avec une quinzaine d’autres jeunes hommes. Ils portaient le même petit baluchon pour seul bagage et étaient prêts à partir faire la guerre et défendre leur pays, la France.

Au moment du départ, tous les villageois s’étaient rassemblés et leur firent une haie d’honneur. Des musiciens en habits traditionnels interprétèrent un sofa, ce rythme destiné aux hommes courageux, guerriers ou chasseurs, pour les aider à vaincre les périls qui les attendaient.

Après un long moment de silence qui bouleversa même les soldats français, une musique grave résonna avec force. On entendait le son sourd des tambours qui résonnaient de deux coups rapides, immédiatement suivis d’un coup plus long et plus aigu. Ce rythme s’élevait comme les pulsations du cœur de la terre. Il battait en harmonie avec ceux des guerriers. Il retentissait comme l’étincelle divine et primordiale, le ti fòlò par laquelle Dieu avait donné naissance à l’univers. Le battement se répétait et se répétait encore. Les vibrations ainsi émises invitaient chacun à entrer en résonnance avec les âmes des guerriers, pour leur transmettre la force et le courage de partir au combat. D’autres instruments se joignirent aux tambours. On entendit alors le claquement sec des djembés, sonorités capables à elles seules d’effrayer les pires fauves de la brousse. Puis, leur succéda une séquence de trois bruits métalliques qui se répétait à intervalles réguliers. Le rythme ne cessait d’accélérer. Il s’enrichissait d’une myriade de sonorités différentes. L’harmonie était parfaite. Elle scellait l’unité entre les éléments de l’univers et les âmes des combattants. Sur un dernier coup sec, la musique cessa brusquement.

Alors, Mahamadou, le père de Bourama apparut, coiffé de son bonnet ocre et revêtu de sa tunique d’apparat faite de bandes de tissus noires et blanches. Il portait le ngǫlṍ, le bâton de Kǫmǫ Tígí, le chef de la communauté du Kǫmǫ. Il le leva vers le ciel et lança aux hommes qui partaient à la guerre :

— Mes enfants, je souhaite que vous reveniez tous. Mais sachez que les âmes de ceux qui ne reviendront pas seront honorées à jamais.

Bourama Sanogo était bouleversé. Il aurait voulu étreindre son père et sa mère une dernière fois avant le départ, mais déjà, la troupe se mettait en route.

Plus de quatre-vingt-dix ans après, il ne savait toujours pas comment ni pourquoi il avait survécu à la boucherie du Chemin des Dames. Alors que le décompte des victimes, des blessés, des mutilés et des gueules cassées ne s’arrêtait pas, lui était revenu.

Il se souvenait des corps brûlés, laissés à l’abandon.

Il se souvenait de l’odeur immonde de la boue des tranchées, du tonnerre des obus, du souffle puissant de leur explosion, des cris qui se mêlaient aux tirs, des tirs qui se mêlaient aux râles des blessés, des râles qui se taisaient dans l’agonie.

Il ressentait parfois cette pluie d’eau froide qui pouvait se déverser pendant des jours sur leurs corps transis et détrempés.

Il se souvenait du froid mordant de l’hiver et de la neige qu’il voyait pour la première fois. Sa blancheur était belle, surnaturelle et presque apaisante ; mais elle ne le restait pas longtemps, vite recouverte de débris que l’explosion des bombes plus violente qu’une tempête de sable expédiait dans tous les sens. Il revoyait la neige rouge, imbibée du sang des blessés et des morts. Elle disparaissait miraculeusement comme elle était apparue, laissant dans les trous de bombes et la boue, des flaques au liquide rouge marron, de tant de corps en dilution.

Le pire, c’étaient les gaz. Il n’aurait pu imaginer l’existence d’un tel mal dans le havre de paix où il avait grandi et sa vie sur le front l’avait plongé au plus profond d’un enfer. Et pourtant, cet enfer, il l’avait traversé. Il y avait combattu. Il y avait survécu. Son père, lui, savait. Quand il avait voulu le prévenir de l’existence de telles horreurs, il ne l’avait pas cru.

Comment aurait-il pu ?

Comment aurait-il pu imaginer l’inimaginable ?

Et d’ailleurs, croit-on toujours son père quand il nous dit pourtant la vérité ?

Dans les tranchées, pendant les rares moments de tranquillité, quand l’averse de bombes s’arrêtait enfin et qu’un calme précaire s’installait à nouveau, il repensait aux belles années passées au village. Il en avait alors les larmes aux yeux. Il imaginait les visages de ses parents, de ses oncles et de ses tantes, de ses amis, de chacun des villageois. Avec le temps, il s’apercevait que les traits de certains visages s’estompaient jusqu’à disparaître. Il était alors saisi par la peur de voir sa mémoire s’effacer à jamais. S’il s’accrochait et avec beaucoup de concentration, il parvenait parfois à refaire surgir certains sourires qu’il pensait avoir définitivement perdus.

Tous lui manquaient.

Que faisait-il dans la boue de cet enfer dont il ne pouvait s’évader ? Au village, au moins, il était un homme libre.

Le soir, dans des chuchotements, certains fomentaient des rébellions tandis que d’autres essayaient de fuir. Il en eut lui-même la tentation. Mais fuir pour aller où ? Son village était si loin, quelque part vers le sud. Et puis, il aurait fallu retraverser cette mer immense et ce désert plus grand qu’un océan. Toute tentative de fuite était vouée à l’échec. Ceux qui fuyaient ainsi n’étaient-ils pas appelés « déserteurs » ? Peut-être étaient-ils bel et bien voués à finir perdus dans le désert. Ces hommes étaient vite rattrapés par d’autres soldats, jugés et condamnés par des officiers, puis fusillés devant les autres pour l’exemple. Fuir pour mourir ne servait donc à rien. Autant rester et essayer de survivre le plus longtemps possible.

Un matin, après tant et tant de blessés et de morts, sans la moindre explication, on avait rassemblé tous les indigènes, comme on les appelait encore. Un jeune lieutenant à peine plus âgé qu’eux, vêtu d’un uniforme impeccable, avait débarqué dans la gadoue. D’une voix curieusement aigüe, il leur avait dit que l’armée avait décidé de les envoyer loin de la ligne de front pour travailler à l’entretien du matériel et soutenir la population. C’est alors qu’avec d’autres pauvres bougres, Bourama s’était retrouvé dans la ferme d’un village au milieu d’une vallée, entre des coteaux recouverts de forêts, de champs et de prairies. Il y aidait le paysan et sa famille ; de braves gens qui trimaient à longueur de journée pour fournir du bétail aux cantiniers des armées. Entre les soldats, qui étaient de la chair à canon, et le bétail, de la chair à saucisse, Bourama se dit qu’il n’y avait en fin de compte pas tant de différence.

Quand on annonça la fin de la guerre, il avait fini par rentrer avec la besace pleine de promesses d’une pension dont il ne vit jamais la couleur. La France était reconnaissante du sacrifice de ces hommes, mais pour ce qui était de leur payer leur dû, son administration, ses fonctionnaires et ses comptables semblaient avoir suffisamment de génie pour retarder l’échéance en demandant toujours plus de papiers, de justificatifs et de documents que la plupart des soldats n’avaient pas et ne pourraient jamais fournir.

Malgré la cruauté des combats auxquels il avait pris part, Bourama Sanogo avait survécu. Une chance, le destin… ou la décision de Dieu. Il avait encore ses deux bras, ses deux jambes, ses mains et ses pieds. Son visage était intact, à l’exception d’une oreille désormais hors d’usage. Une explosion. Le souffle. Son tympan n’avait pas résisté. Mais cela ne l’empêcherait pas de reprendre sa place au village, ni de travailler à la forge avec son père pour reprendre son initiation.

À son retour, il ne raconta pas ce qu’il avait vécu, et n’en parla jamais au fil des années qui suivirent. Pourquoi évoquer l’horreur quand on cherche à l’oublier ? Le mieux était encore de pardonner. Bourama n’avait jamais ressenti la moindre colère contre ceux qui l’avaient envoyé au combat, ni envers ceux contre qui il s’était battu.

Il songeait souvent aux bons côtés des épreuves qui ponctuaient la vie, même durant cette guerre. Il avait appris le français. Il avait rencontré des hommes de tous horizons ; des hommes qui étaient des fils, des maris et des pères ; des hommes ainsi réunis pour combattre et tuer d’autres hommes.

Ils étaient tous courageux, quel que soit leur camp.

Combien de fois aurait-il pu sombrer dans la folie et devenir une bête immonde, à l’image de ce monstre mythique, Mousso Kòròni, prêtresse du Mal dont son père lui avait tant parlé ?

Avec la foi qui l’animait depuis toujours, il avait résisté à cet ennemi intérieur, à ce grand saboteur, cette partie sombre que chacun garde enfouie en soi et qui faisait tout pour détruire les esprits et les consciences ; cet ennemi qui aspirait chaque homme vers le mal. C’était avec ces hommes qu’il avait vaincu cet ennemi bien plus puissant que ceux d’en face, ces soldats allemands qui avaient tant souffert eux aussi.

Alors chaque soir, dans ses prières, il leur témoignait sa gratitude.

Quand il rentra au village, près de quatre années s’étaient écoulées depuis son départ, une éternité dans cette contrée où la vie était si fragile. À son arrivée, il se dirigea immédiatement vers la case de ses parents. Ils étaient là tous les deux, assis devant un feu de bois, le dos courbé, la tête enfoncée dans les épaules.

Il s’approcha.

Ils redressèrent leur visage.

Ils le reconnurent.

Ils n’en crurent pas leurs yeux. Leur fils était là devant eux. Il était de retour.

Il avait survécu à ce que la rumeur qualifiait d’horreur absolue.

Il était toujours aussi grand et fort, rayonnant de vie. Pourtant, sa mère vit toute sa fragilité et toute sa fatigue.

Bourama leur sauta dans les bras comme lorsqu’il était enfant et, bouleversé, il se mit à pleurer. Des larmes coulèrent aussi sur les joues de sa mère et pour la première fois, peut-être, sur celles de son père.

Puis, peu à peu, la vie avait repris son cours.

Le jour, sous un soleil toujours aussi puissant, Bourama aidait sa mère aux champs et son père à la forge. Il poursuivit son initiation, ne se plaignant jamais du travail, de la chaleur, des kilomètres à parcourir pour aller chercher l’eau ou du mil servi à tous les repas. Dans tout ce qu’il faisait, il n’était qu’enthousiasme et énergie.

Mais, la nuit, dans l’obscurité et le silence à peine perturbé par les miaulements sonores d’un serval, ses cauchemars le hantaient. Toutes les nuits, son sommeil était secoué par les explosions, le bruit assourdissant des bombes, l’odeur fétide des corps en décomposition ; ses oreilles vibrant des cris des hommes agonisants.

Sur la ligne de front.

Il faut avancer.

Ce sont les ordres !

Avancer d’accord, mais dans quelle direction ?

Vers quoi ?

Vers la mort ? Le néant ?

Avancer pour finalement reculer ?

Baïonnettes au canon.

Ordre. Contrordre. Désordre.

À l’assaut avec tous les autres hommes de sa section et des sections voisines, priant chacun leur Dieu, unis dans la terreur, se pissant dessus ou vomissant leurs tripes au moment de grimper vers la mitraille, de franchir des labyrinthes de barbelés et des murs de débris où tout se mêlait : des bouts de métal incandescents, projetés à une vitesse effroyable, transperçant les corps des soldats dispersés ; des bouts d’êtres humains, éparpillant leurs cellules et leur sang dans de sombres brouillards.

Transpirant et essoufflé, Bourama ouvrait les yeux. Effrayé à l’idée de les refermer, il se levait et sortait pour marcher au milieu du village endormi sous la voûte étoilée.

C’est ainsi qu’une nuit, après un terrible cauchemar, Bourama alla s’asseoir pour la première fois près du baobab. Le dos posé contre son tronc, il ressentit un véritable apaisement. L’arbre pansait les plaies de son esprit. Plusieurs nuits plus tard, toujours en quête de sérénité, toujours broyé par des rêves sombres et douloureux, il découvrit une ouverture dans le tronc et y entra. À l’intérieur, l’espace lui parut incroyablement grand. Bourama s’allongea par terre et s’endormit paisiblement. Pour la première fois depuis longtemps, la nuit s’écoula sans qu’il fasse le moindre cauchemar.

Bourama Sanogo prit alors l’habitude de se rendre près de l’arbre. Là-bas, il priait souvent pour que pareille horreur ne se reproduise plus. Les villageois le rejoignaient et s’asseyaient autour de lui pour écouter ses prières et recueillir sa parole.

Avec les années, sa légende s’était répandue dans toute la région. Sa vieillesse grandissante intriguait. Tous voulaient le voir, le rencontrer, l’écouter, le toucher ; tous voulaient connaître le secret de sa longévité. À cette question, il ignorait quoi répondre. Alors, assis entre les racines de l’arbre, le dos droit contre son tronc, il répondait inlassablement : « Saya gninan ne nko. »1

À la différence de Bourama, l’arbre, lui, semblait ne pas vieillir. Immuable, le géant était un témoin impassible et silencieux, un sage parmi les sages qui naviguait en dehors du temps. Quand Bourama appuyait son dos contre le tronc énorme du colosse, il en ressentait toute sa puissance, une explosion de vie. Il percevait les battements du cœur de l’arbre, à moins que ce ne fussent ceux de la terre. Il en captait les vibrations telluriques. Souvent, Bourama lui confiait ses pensées, ses émotions, ses méditations, ses prières et ses doutes. Il lui murmurait et lui parlait de cette humanité inconsciente de sa fragilité. Il lui disait avoir rencontré des hommes pour lesquels modernité rimait nécessairement avec domination, des humains sur la nature, des humains sur les éléments ou des humains sur d’autres humains. Le vieil homme demandait souvent à l’arbre de lui donner la force de combattre le mal et l’obscurantisme et de convaincre le plus grand nombre à poursuivre l’œuvre des ancêtres, car elle était source d’équilibre et de bienveillance, de connaissance et de lumière, pour toute la Création. Il lui disait ses craintes ; s’il arrivait qu’un jour, ses traditions soient oubliées, l’humanité créée par Dieu disparaîtrait et les forces du Mal déploieraient à nouveau leurs armées infernales. Bourama avait acquis la certitude que la puissance de l’arbre pouvait encore l’empêcher. Ainsi chaque soir, il lui témoignait sa gratitude et sa reconnaissance pour sa générosité à son égard, convaincu que l’arbre partageait avec lui sa force vitale.

Quand Dieu en déciderait, Bourama savait qu’il rejoindrait tous ceux qui étaient tombés sur les champs de bataille. Il rejoindrait aussi celles et ceux qu’il avait connus, qu’il avait tant aimés, et qui avaient quitté ce monde depuis bien longtemps, ses parents, sa femme Aïssatou, ses enfants, les enfants de ses enfants, ses frères, ses sœurs, leurs enfants, leurs épouses, leurs maris, les enfants des enfants. Plus il vieillissait, plus il pouvait mesurer le nombre de ses pertes. Une addition effroyable. Une véritable hécatombe. À cette pensée, il ferma longuement les yeux et après avoir prié, le dos appuyé contre l’arbre protecteur, le souffle lent et apaisé, il remercia Dieu pour la vie qu’il lui avait donnée et pour celle qui serait la sienne après sa mort. Une si longue vie devait avoir un sens et Dieu finirait bien par le lui faire savoir.

*

Ce soir-là, donc, à part les chèvres et quelques poules qui lui tournaient autour en bêlant et en caquetant, personne ne s’était réuni autour de lui. Tous les villageois avaient les yeux rivés sur l’écran qui diffusait un film indéchiffrable. Toute cette animation était de trop pour Bourama Sanogo qui préférait la compagnie du baobab. De là où il se trouvait, Bourama Sanogo n’entendait que des bribes de musiques et de sons sortis des grosses boîtes noires de chaque côté de l’écran, mais il ne comprenait rien aux dialogues. Il entendait aussi les « Ahh », les « Ohh », les cris, les rires et certains rares silences. Il songea alors que malgré leur mine patibulaire, ces hommes peu sympathiques avaient apporté un peu de plaisir aux habitants de ce village reculé.

Il ramassa machinalement un bâton. À mesure qu’il se libérait de ses pensées, il se mit à dessiner des formes géométriques dans la poussière. Porté par une intense rêverie, il plongea dans une méditation profonde. Depuis toujours, il se délectait de ces moments d’intimité.

Il laissait son esprit voguer vers des horizons oniriques, des instants de paix et de plénitude, d’émotions ou de prières, durant lesquels il régénérait son corps âgé et fatigué.

Toute sa vie, Bourama Sanogo avait transmis sa connaissance à ses enfants, ses petits-enfants, aux enfants du village et des villages voisins, à sa communauté, à celles et ceux qui venaient le consulter. Il avait reçu tant d’âmes en peine. Ils étaient comme perdus dans le désert, à la recherche d’un point d’eau et, souvent, Bourama leur avait donné à boire une eau pure et vivifiante. Ils avaient ainsi repris vigueur et courage, déchargés de fardeaux trop lourds à porter. Par son écoute et ses paroles, invoquant parfois les puissances élémentaires, il apportait soins et réconfort. Ses mots guérissaient bien des maux. Dans cet environnement si rude, Bourama apportait le courage et la puissance qui permettaient aux villageois d’anéantir le doute, la colère et les peurs.

Certains venaient aussi avec leurs animaux ; leurs vaches ou leurs moutons, pour qu’il les examine et puisse apporter des solutions à mille et une difficultés. Là encore, il écoutait, silencieux, les paroles des uns et des autres, avec respect et dignité. Un animal malade pouvait rapidement devenir une calamité pour le village tout entier. Bien souvent, on le pressait de tuer l’animal mais Bourama, suivant le Serment des Chasseurs, respectait tous les êtres vivants. Il ne pouvait se résigner à cette décision fatale avant d’avoir envisagé toutes les autres possibilités. Alors, contre l’avis général, il procédait à sa façon. Il isolait l’animal, changeait son fourrage et son eau, lui donnait des plantes médicinales et attendait patiemment. Généralement, la bête finissait par guérir. Mais parfois, après avoir laissé une chance à la vie, il devait reconnaître qu’il ne pouvait rien faire pour la sauver.

Vivre aussi longtemps sans faire profiter sa communauté de toute cette connaissance n’aurait eu aucun sens. D’ailleurs, son rôle sur terre n’était-il pas en lien avec la mission dont il était le détenteur ? Protéger la vie en lui consacrant la sienne.

Soudain, les chèvres et les poules décampèrent en un éclair en direction de la brousse. Bourama sursauta. Jusqu’ici perchés par dizaines sur les branches du baobab, des guêpiers écarlates s’envolèrent avec éclat. Pressentaient-ils un danger ? Bourama Sanogo prit peur.

Était-ce encore ces bandits qui harcelaient les villages avec leurs gros pickups et leurs mitraillettes ? Il n’entendait pourtant aucun bruit de moteur.

Cependant, l’air ambiant empestait d’une étrange odeur. Il ressentit soudain une sensation de brûlure dans les narines, sur ses lèvres, sa bouche et sur les yeux.

Il reconnut alors l’odeur.

Une odeur qui fit rejaillir ses pires cauchemars, celle de la mort. Il en était sûr désormais. C’était la même que sur le Chemin des Dames. Le gaz.

Le choc le renvoya instantanément sur le champ de bataille, au fond de la tranchée. Il revoyait les soldats avec leur masque à gaz. Lui n’en avait pas, car il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Il entendait les bombes qui pleuvaient… « Bourama, ne respire pas », lui lançait son adjudant qui n’avait pas de masque non plus. « Fais comme moi ! Et cherche un abri ! », disait-il encore en se pinçant le nez et en se recouvrant le visage d’un linge humide.

Bourama se redressa. Il regarda vers la place où se trouvaient les villageois. Les corps se tordaient de douleur. Les cris d’horreur résonnaient. Il tenta de se lever, mais l’odeur le pétrifiait.

Un réflexe le fit s’allonger à plat ventre sur le sol et cesser de respirer.

Il versa le thé qu’il avait emporté avec lui sur la manche de son boubou et colla le tissu contre son visage, recouvrant son nez et sa bouche. Sans réfléchir, il exécuta l’ordre de son adjudant, maintes fois entendu. Il résonnait dans tout son être comme la première fois qu’il l’avait entendu.

Ne pas respirer.

Se mettre à l’abri.

Il se faufila dans le corps de l’arbre.

Ne pas respirer.

Se mettre à l’abri.

Se protéger.

Il arracha une partie de son boubou pour refermer l’ouverture autant qu’il put, puis alla se terrer loin de l’entrée. Il suffoquait. Sa bouche, ses yeux, ses oreilles étaient dévorés par une douleur intense.

Ne pas respirer ! L’ordre retentit encore. Une dernière fois. Puis, il n’entendit plus rien et ne ressentit plus rien.

Au loin, le chef du groupe, équipé comme ses hommes d’un masque à gaz et d’une combinaison de protection, regardait la scène. Son big boss pouvait être satisfait. Ce gaz toxique avait une efficacité remarquable. Sur la place du village, tous les villageois étaient étendus sur le sol. Beaucoup étaient déjà morts. D’autres agonisaient sans avoir la force de crier. Les yeux et la bouche grands ouverts pour résister encore, comme refusant de mourir, avec l’espoir ultime de survivre. L’imam du village rampait au milieu des corps. L’homme ne put retenir un sourire en le voyant s’effondrer.

Sans se soucier de toutes ces souffrances, il ordonna à son groupe de tout démonter. Il ne fallait laisser aucune trace. Il s’approcha de l’un de ses hommes :

— Des survivants ?

— Aucun, chef, répondit l’autre.

— Parfait. On se tire !

Ils remontèrent rapidement dans leurs pickups et prirent la route vers le sud. Après quelques kilomètres parcourus à toute allure, le chef du groupe ordonna au chauffeur de s’arrêter.

Il sortit du pick-up, ordonna aux hommes de rester dans les véhicules et fit quelques pas. Il déplia l’antenne de son téléphone satellite, pour passer un appel.

— Allô, monsieur Smith ?

— Oui.

— Opération terminée.

— Des survivants ?

— Aucun.

— Parfait. Maintenant, disparaissez. Pas de témoin ?

— Non, comptez sur moi.

L’homme raccrocha. Il alluma une cigarette dont il se délecta. Il fit encore quelques pas pour s’éloigner des véhicules, sortit de sa poche un petit boîtier muni d’une courte antenne et pressa son doigt sur un bouton. Les trois véhicules explosèrent simultanément et avec eux tous leurs occupants.

1. Traduction du bambara : « je crois que la mort m’a oublié. » Toutes les traductions sont de mory touré.

PREMIÈRE PARTIE

1

Quartier de la Capsulerie, BagnoletQuatre mois plus tôt, en janvier 2009

Au dernier étage de l’immeuble de la Capsulerie, Sofiane s’était enfermé dans la pièce qu’il nommait son « bunker ». Pour y entrer, il fallait ouvrir une serrure alphanumérique à seize entrées. Il avait même blindé la porte et le sol pour garantir l’imperméabilité des lieux. Les murs intérieurs étaient recouverts de plaques de métal d’un demi-centimètre d’épaisseur et soudées entre elles. Cet endroit était une véritable cage de Faraday.

À l’intérieur, il faisait sombre. La batterie de plusieurs ordinateurs et serveurs ronronnait. Des diodes s’illuminaient sur les racks installés tout autour d’un petit espace de travail. Sofiane vérifia la température de la climatisation et l’hygrométrie de la pièce. Tout était parfait. Il appuya simultanément ses deux index sur les lecteurs biométriques et plaça son œil gauche dans un faisceau de reconnaissance rétinienne. Les quatre écrans devant lesquels il s’était assis s’allumèrent. Il était temps de se remettre au travail.

Les algorithmes de recherche qu’il avait élaborés nécessitaient encore la saisie d’une quantité impressionnante de code avant d’être pleinement opérationnels.

*

Sofiane n’avait pas été un bon élève, même s’il n’était pas non plus le pire de sa classe. Son professeur de 4ème, après avoir ingurgité son cinquième café de la matinée, ne cessait de se lamenter : « Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi ? » Et comme si ça ne suffisait pas, le professeur ajoutait d’une voix grinçante : « Vous êtes quoi ? Un militant anti-scolaire radical ? Un Ayatollah du je-m’en-foutisme ? » Sofiane, comme à chaque fois, prenait les remarques comme elles venaient. Il en était blessé, mais ne réagissait jamais. À quoi bon ?

Il n’était pas comme Mouloud, une force de la nature qui se prenait pour un caïd, dans la cour du bahut comme dans le quartier, un gaillard dont les résultats scolaires étaient inversement proportionnels à sa carrure, bien pires que les siens.

Sofiane avait souvent songé à ce professeur excédé par les résultats de ses élèves et depuis longtemps dépressif. Il préférait montrer du doigt le plus inoffensif. Quand son prof l’humiliait ainsi devant les autres, Sofiane baissait la tête. Il absorbait le choc, considérant que, de toute façon, il n’était pas fait pour ce type d’école, pas plus qu’il ne l’était pour une autre, celle de la rue, voie choisie par de nombreux autres jeunes en plein échec, exclus du système d’une manière ou d’une autre, inadaptés à cette machine qui prenait souvent des allures de centrifugeuse, une mécanique schizophrène qui, en accélérant, rejetait nombre de jeunes dans un univers d’incertitudes et qui, en décélérant, agglutinait les faiblesses des uns et des autres pour les transformer en un boulet visqueux, les privant ainsi de mouvement. La fabrique à paumés fonctionnait à plein régime. Combien étaient-ils ces mômes perdus, errant entre les tours et les immeubles de la cité ? Ils étaient légions, ces jeunes sortis du système sans le moindre diplôme, ni la moindre qualification. Les plus chanceux pouvaient trouver des petits boulots précaires, des contrats d’intérim ou des contrats à durée ultra-limitée, ultra-morcelée et à faible rémunération. Pour changer tout cela, il aurait fallu faire exploser le plafond de verre une bonne fois pour toutes, mais il était bien trop haut, ce maudit plafond. Et pour la plupart d’entre eux, il ne restait qu’une somme de frustrations, faites de rébellion et de colère.

Sofiane aurait pu sombrer lui aussi dans ce trou noir sans fond, mais il s’accrochait. Malgré la précarité de son quotidien, il vivait sans se poser trop de questions. Son père lui avait toujours appris qu’il était inutile de s’inquiéter pour son avenir, car c’était bien plus fatigant qu’être acteur de son présent. Alors, entre deux petits boulots, quand il ne chaussait pas ses baskets pour aller courir, Sofiane passait son temps à la médiathèque du centre social du quartier. Il s’intéressait depuis toujours à toutes sortes de littératures. La lecture lui permettait de s’évader, de voyager, de partir à l’aventure et de quitter son environnement vers d’autres horizons.

Le jour précédant son dix-septième anniversaire, il était tombé sur le livre de Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach : Les Brins d’une Guirlande Éternelle. La bibliothécaire était une brave dame toute ronde aux cheveux blanc-rose impeccablement permanentés, ce genre de dame toute pleine d’attentions qu’on a envie de serrer fort contre soi. Elle avait sur son visage un sourire tout ensoleillé de clins d’œil.

— Excellent choix, Sofiane.

— Merci, madame Martins.

— Je t’ai déjà dit de m’appeler Mercedes ? Comme tu es mignon, toi ! Et poli avec ça !

— J’ai du mal à vous appeler par votre prénom, vous savez. Question d’éducation !

— Je sais, Sofiane. Nous en avons déjà parlé. Depuis le temps qu’on se connaît tous les deux… Tiens, je me souviens quand tu accompagnais ta maman à ses cours de français, tu avais toujours le nez fourré dans les livres. Tu devais avoir cinq ans à peine… Bon, alors promets-moi de faire un effort.

— Promis !

— En tout cas, le livre que tu as choisi est un peu ardu, mais il te plaira, j’en suis certaine. Aussi, permets-moi de te donner un petit conseil : lis-le comme si tu regardais un tableau dans un musée ou comme si tu écoutais de la musique sacrée. Ce livre n’est pas comme les autres. Il a quelque chose d’envoûtant.

Elle tapota sa tête avec le stylo à quatre couleurs qu’elle avait dans la main ; c’est ce qu’elle faisait toujours quand elle réfléchissait.

— Tu auras besoin de plus de quinze jours pour lire ce gros pavé. Je te donne une semaine de plus, comme ça, tu n’auras pas d’amende.

Cette petite femme impressionnait beaucoup Sofiane. On aurait dit qu’elle avait lu tous les livres rangés avec soin sur les étagères, qu’elle les connaissait tous. Il y en avait des centaines, pourtant. Pour Sofiane, Mercedes Martins était une sorte de superhéroïne, tout droit sortie d’un Marvel. Son superpouvoir était sa culture surhumaine qui permettait d’illuminer la Capsulerie.

Sofiane la remercia et quitta la bibliothèque. Le livre sous le bras, il traversa son quartier, bien décidé à s’enfermer dans sa chambre pour lire le pavé d’une seule traite. Arrivé devant son immeuble, il aperçut une bande qui bloquait l’entrée, signe qu’une opération de représailles était en cours dans l’un des appartements. Ne voulant pas prendre le risque de forcer le passage, Sofiane chercha un endroit tranquille pour commencer à lire à l’extérieur. Il emprunta donc le chemin de la bibliothèque.

— Déjà terminé ? plaisanta Mercedes en le voyant revenir.

Sofiane lui répondit avec un large sourire. Il s’installa dans un fauteuil en velours usé, mais confortable et se mit à lire sans s’arrêter. De temps en temps, Mercedes le regardait avec espoir. Il suffisait de le voir ainsi captivé par sa lecture pour comprendre que Sofiane était un jeune homme à part.

C’était comme s’il était seul avec son livre, dans un espace vide et silencieux, dans une bulle loin de la violence. Loin de tout. Sofiane voyageait sur l’un des brins de cette guirlande éternelle, transporté par les schémas de logique mathématique développés par Gödel, les paradoxes des tableaux et des dessins d’Escher, les insertions surprenantes de poèmes, de dialogues entre des animaux et des dessins, l’invitation solennelle à écouter des fugues de Bach dans une sorte de méditation poétique faite d’une fusion cosmique entre absolu et particules élémentaires – le tout enveloppé dans de mystérieuses théories mathématiques pour aboutir à l’émergence d’une intelligence créatrice et émancipatrice.

Il en avait presque le tournis. Sofiane se promenait sur l’escalier sans fin d’Escher, remontait à contre-courant les partitions de Bach pour découvrir de nouvelles mélodies et fouillait tel un archéologue dans les théories de Gödel pour y découvrir les secrets cachés ou engloutis. En fait, il faisait bien plus que de lire. Il en caressait l’essence profonde et peu à peu, son esprit s’éclairait, son regard se transformait. Lire ce livre était un peu comme gravir l’Everest ou traverser le Pacifique à la nage. Il fallait aller au-delà des mots et des idées, pénétrer dans les profondeurs de leur intimité, décoder l’ADN gravé dans chacune de ses phrases, jusqu’à ce que son esprit entre en résonance avec l’esprit de l’auteur.

La nuit était tombée depuis longtemps sur la Capsulerie et la bibliothèque s’était vidée. Mercedes Martins devait fermer les locaux et demander à Sofiane de rentrer chez lui. Elle n’en fit rien. Il avait le regard passionné, méditatif. Elle n’osa pas le déranger. D’ailleurs, cela tombait plutôt bien, car ce soir-là, comme de nombreux autres soirs, elle n’avait rien de prévu. Seule, éternellement seule, depuis toujours. L’image que lui renvoyait Sofiane lui souffla un léger vent d’apaisement. Si sa collection de livres pouvait intéresser ne serait-ce qu’un jeune du quartier, son travail quotidien n’était finalement pas aussi vain que certains le prétendaient.

Quelques heures s’écoulèrent encore.

Sofiane releva la tête lentement. Il referma le livre et le serra fort contre lui, les yeux clos. Des larmes ruisselaient sur ses joues. Il resta ainsi un long moment, dans l’espace silencieux et désormais sombre de la bibliothèque.

Quand il rouvrit les yeux, il vit Mercedes Martins, face à lui, le visage éclairé par sa lampe de bureau. Elle le regardait avec un large sourire.

— Alors passionnante, cette lecture ? Tu peux emporter le livre pour le terminer si tu le souhaites.

Après l’avoir remerciée, Sofiane lui répondit qu’il avait déjà terminé.

— Eh bien ! Tu m’impressionnes. Tu viens de battre le record du monde de lecture pour un aussi gros livre.

Il se déplaça vers elle et lui tendit le livre pour le lui rendre.

— Garde-le, je te le donne. Tu le mérites.

— Merci, madame Martins, mais…

— Pas de « mais » ! En échange, appelle-moi Mercedes, s’il te plaît.

— Promis, mad… Mercedes.

Prenant soudain conscience de l’heure tardive, il s’excusa auprès de la bibliothécaire.

— Ne sois pas désolé, Sofiane. Tu avais l’air tellement pris par ta lecture que je n’ai pas voulu t’interrompre.

— Je vous en remercie, répondit-il. Je vous raccompagne ?

— Je veux bien. Je n’aime pas traverser le quartier toute seule à cette heure.

Après l’avoir reconduite jusque chez elle, il se dépêcha de rentrer. Il s’allongea tout habillé sur son lit, épuisé. En fermant les yeux, il eut une révélation. Il devait se remettre sérieusement aux mathématiques et apprendre l’informatique. Il venait de trouver sa voie. Il ne savait pas s’il en était capable, mais il se devait d’essayer. Sur cette pensée, il s’endormit rapidement.

Le lendemain, il retourna à la bibliothèque. Il s’excusa encore auprès de Mercedes, en lui tendant un beau bouquet de roses blanches parfumées, le regard plein de reconnaissance.

— Toi, tu veux me demander quelque chose, Sofiane ?

— Oui, enfin, euh…

— Tu peux tout me dire ! l’encouragea-t-elle avec un clin d’œil.

— Pardon, mais ça me gêne, je ne voudrais pas vous déranger…

— Je t’écoute.

— Eh bien, voilà… Je sais que vous connaissez bien Slimane Bergami et je sais aussi qu’il donne des cours d’informatique à la Fac et chez des gens du quartier. Vous pensez qu’il accepterait de me donner des cours, bien que je n’aie aucun diplôme ni même le bac ?

— Tu devrais le lui demander. Gentil comme il est, je suis certaine qu’il acceptera de t’aider.

— Le problème, c’est que je me suis embrouillé avec son petit frère et depuis, c’est un peu tendu entre nous…

— Je vois. Son petit frère, ce Mouloud… Il ferait mieux de venir ici plus souvent… Je lui en parlerai, je te promets.

Quelques jours plus tard, Sofiane se retrouvait devant Slimane Bergami pour son premier cours. Sofiane progressa très vite. Il travaillait dur, passait ses journées dans les livres et à griffonner sur des cahiers d’écolier, des pages et des pages d’écriture. Et peu à peu, il passa de la théorie à la pratique. Il se mit à coder des petits programmes, puis des applications de plus en plus complexes.

Son professeur était impressionné par ses capacités et pestait contre le système qui n’avait pas su donner leur chance à des gamins comme Sofiane. Après quelques mois d’observation, Slimane avait pu mieux mesurer le potentiel de son élève et l’avait intégré dans son labo de Villetaneuse.

Sofiane apprit des langages spécifiques, des modèles d’analyse, le fonctionnement du matériel, des mémoires et des processeurs, l’administration et la gestion de bases de données, la sécurité, les réseaux, ainsi que des systèmes complexes et sophistiqués, comme l’intelligence artificielle.

Ses parents ne le reconnaissaient plus. Ils étaient fiers. Sofiane économisait euro après euro pour se payer un ordinateur, puissant et performant. Pour financer ses études, Sofiane travaillait la nuit comme gardien de sécurité dans un supermarché et le weekend, il était vendeur dans un magasin d’informatique du quinzième arrondissement. Le reste du temps, il le passait dans les labos et les salles d’ordinateurs de l’Université de Villetaneuse, ou à la bibliothèque sous le regard toujours aussi bienveillant de Mercedes. Il participait à de nombreux forums d’échanges sur des projets open source. Il devint ainsi développeur et obtint plusieurs certificats, si bien que Slimane lui proposa de poursuivre ses études universitaires.

Un peu plus de dix-huit mois après ses premiers cours, en chemin pour l’Université, il fit un détour et s’arrêta à la bibliothèque de son quartier. Mercedes Martins était là en grande discussion avec un groupe de jeunes réunis pour un atelier d’écriture qu’elle animait. Après avoir salué son amie, il lui demanda la permission d’installer un logiciel qu’il avait lui-même programmé pour l’aider à gérer sa bibliothèque.

Il s’était souvenu qu’il l’avait entendue se plaindre que la mairie refusait d’acheter un logiciel pour effectuer le suivi des sorties et de retours de prêts ainsi que la gestion du stock. « Trop cher ! » avait rétorqué sa hiérarchie, les contraintes budgétaires pesaient sur les finances municipales et ne permettaient aucun écart. « Tu parles ! s’était exclamée Mercedes. Si une dépense de 329 euros est inacceptable pour le budget de la commune, c’est qu’il doit être proche du coma. »

Il ne lui fallut que quelques minutes pour l’installer. Il lui montra comment l’utiliser. La prise en main était facile et intuitive. Et, chose incroyable, le logiciel et ses versions ultérieures furent bientôt employés dans toutes les bibliothèques de la ville. Le maire s’affichait même dans les journaux avec Sofiane pour vanter la réussite des jeunes des quartiers défavorisés qui s’engageaient pour la collectivité. Sofiane se prêtait volontiers aux interviews, séances photos et reportages. Il avait l’espoir que son succès motive les jeunes à emprunter d’autres voies que la violence, le business ou la zone.

Tout allait donc pour le mieux dans la vie de Sofiane.

*

Un soir, Mohamed, le père de Sofiane, rentra du travail, éreinté et secoué d’une toux terrible. Fatima, sa mère, prépara un jus de citron et de gingembre pour apaiser la toux de son mari. Mais elle ne passa pas et au contraire, s’aggrava. Mohamed, fiévreux et transpirant, les yeux gonflés, la respiration haletante, se mit à cracher du sang. Inquiet, Sofiane demanda à son père s’il avait eu un accident dans l’usine de fabrication de produits chimiques où il travaillait.

Mohamed expliqua, non sans difficulté, que dans l’après-midi, un nuage de vapeur avait embrumé l’atelier : de la vapeur d’eau, sans danger, selon la hiérarchie. Sofiane bondit sur le téléphone. Il appela son ami Roberto, dont le père travaillait avec le sien. Le téléphone sonna longtemps. Roberto finit par décrocher. Son père aussi n’allait pas bien. Il lui décrivit les mêmes symptômes. Les pompiers venaient tout juste de quitter la maison en direction de l’hôpital. Sofiane raccrocha et appela immédiatement les secours :

— Venez vite, mon père souffre d’une intoxication aux produits chimiques.

— Vous habitez où ?

Sofiane donna l’adresse.

— Oh là, lui dit le régulateur, il nous faut une escorte de police pour aller chez vous ?

— Pardon ?

— Je suis désolé, monsieur, mais on ne peut plus intervenir dans votre quartier sans la police.

— Vous êtes bien allé chez un collègue de mon père, Alfonso Pereira da Silva. Il habite juste à côté. Mon père a les mêmes symptômes que lui. Ils travaillent ensemble à l’usine et ils ont sans doute respiré des vapeurs toxiques.

— Je comprends bien, c’est moi qui ai traité l’appel de ce monsieur.

— Alors, si vous êtes allé chez lui, pourquoi ne venez-vous pas ici ?

— Je vous l’ai dit. J’ai reçu des instructions. Et en plus, cet homme habite de l’autre côté de la rue de la Capsulerie, sur la rue Désiré Vienot. C’est différent.

— Si vous le dites… Ça va prendre du temps ?

— Tout dépend de la disponibilité de nos collègues policiers.

— Faites vite dans ce cas. Mon père ne va pas bien du tout. Il crache du sang. Je le conduirais bien moi-même, mais nous n’avons pas de voiture.

— On fait notre possible. Rappelez-nous si ça s’aggrave.

À peine avait-il raccroché qu’il entendit les cris de sa mère et de ses sœurs. Sofiane traversa l’appartement jusqu’à la chambre de son père. Mohamed avait perdu connaissance. « Il ne respire plus ! », hurlait sa mère. Sofiane s’approcha encore. Il pressa deux doigts sur le cou de son père. Il ne sentit pas son pouls. Pris de panique, il déchira la chemise de son père et commença à lui faire un massage cardiaque, sans savoir si ses gestes étaient les bons. Il essaya aussi de lui faire du bouche-à-bouche, mais sa mère l’arrêta et le retint de toutes ses forces. C’était terminé.

Lorsque les pompiers arrivèrent, escortés par un véhicule de police toutes sirènes hurlantes, ils trouvèrent Sofiane assis sur la première marche de l’escalier en bas de l’immeuble.

Il pleurait.

Un pompier s’approcha de lui. Sofiane releva la tête et dit avec résignation :

— Vous arrivez trop tard…

L’autopsie démontra qu’il avait été exposé, comme cinq autres collègues, à des vapeurs hautement toxiques. Alors qu’une enquête avait été lancée par le procureur de la République, l’entreprise reconnut qu’il y avait eu un incident et chercha à minimiser la situation. « Un “incident”, ils appellent ça un “incident” ! » Sofiane ne décolérait pas. Sur les cinq collègues atteints, trois étaient morts et deux n’étaient pas loin du même sort. Le père de Roberto n’avait pas survécu non plus, il s’était éteint dans la nuit, à l’hôpital.

Quelques jours plus tard, un homme brun à lunettes, habillé d’un costume sombre, d’une chemise blanche et d’une cravate noire, sonna à l’interphone de l’immeuble de Sofiane. Sa mère lui ouvrit. Accueillante comme toujours, elle l’invita à s’installer dans le salon meublé et décoré avec soin. Elle lui proposa une tasse de thé qu’il accepta. L’homme était sympathique, jovial et attentionné. Il venait de la part de la société qui employait son mari. Il lui présenta ses condoléances avec une courtoisie qui semblait exagérée. On l’avait envoyé pour lui apporter toute l’assistance nécessaire et pour qu’elle perçoive rapidement la pension de réversion de son défunt mari.

Après avoir fini sa troisième tasse de thé à la menthe, il déposa sur la table du salon, dans un geste presque au ralenti, un chèque de 10’000 euros. Il indiqua le montant en soulignant les chiffres de son index manucuré. Fatima le remercia en étouffant un sanglot. Personne ne lui avait jamais rien donné. Tout ce que sa famille possédait, elle le devait au labeur de son mari et depuis peu, à la contribution de Sofiane. Elle remercia Allah. C’est lui qui avait décidé que Mohamed avait fait son temps sur cette terre. Elle embrassa plusieurs fois les mains de l’homme. Profitant de cette effusion d’émotion, il demanda à Fatima de parapher trois documents qu’il étala sur la table basse du salon.

— C’est pour notre comptabilité, vous comprenez ?

Ne sachant pas lire et n’étant pas de nature méfiante, le beau et gentil jeune homme l’ayant mise en confiance, Fatima signa. L’homme la salua avant de quitter l’appartement.

Le soir, la mère montra à Sofiane le chèque et le contenu de la lettre. Inquiet, il la lut immédiatement. Sa mère, sans le savoir, avait été abusée par cet homme. En signant, elle avait, certes, accepté le chèque, mais elle avait aussi renoncé à toutes poursuites pénales contre l’employeur de son mari, et même à se porter partie civile en cas de procès. Sofiane laissa éclater sa colère, non à l’encontre de sa mère, il avait bien trop de respect pour elle, mais contre ces assassins. Il leur ferait payer, tôt ou tard. Il s’en fit la promesse.

Quelques jours plus tard, sa mère, ses sœurs et lui s’envolèrent pour l’Algérie avec la dépouille de Mohamed dans un cercueil plombé. L’inhumation eut lieu dans un petit village de la banlieue d’Oran. C’était une journée ensoleillée. Puis, Sofiane rentra seul à Bagnolet. Sa mère et ses sœurs avaient décidé de rester dans la famille quelque temps.

De retour chez lui, il fit le tour de l’appartement. Envahi par la tristesse, il revoyait son père assis à la table familiale ou dans le canapé du salon. Il servait le thé et l’entendait sermonner ses enfants quand ils ramenaient de mauvais bulletins scolaires. Il tambourinait à la porte de la salle de bain si ses filles y restaient trop longtemps, pestant contre la consommation d’eau, une denrée rare et chère. Ce grand homme sortait de sa chambre en pyjama rayé pour aller préparer le petit-déjeuner du samedi matin. Les autres jours, il ne le voyait que le soir, lorsqu’il rentrait du travail, toujours souriant. Désormais, l’appartement était incroyablement vide et silencieux. Inerte et sans vie, sans le moindre mouvement, la moindre conversation, le moindre parfum émanant de la cuisine où leur mère mijotait des plats pleins de saveurs.

Sofiane en eut la nausée. Il courut jusqu’aux toilettes et se mit à vomir tout ce qu’il retenait depuis la mort de son père. En se relevant, il regarda dans le miroir au-dessus du lavabo. Sa décision était prise : il s’attaquerait à l’industrie chimique et à tous ceux qui semaient ainsi la mort sans l’assumer, et qui, ensuite, utilisaient la peine et l’émotion d’une veuve éplorée pour lui faire signer n’importe quel foutu papier. Sofiane réfléchit encore un instant. Il se servirait de tout ce qu’il avait appris en informatique pour lutter contre ces criminels.

Le samedi suivant, il alla trouver le patron de la boutique où il travaillait. Ce dernier appréciait particulièrement le professionnalisme et la loyauté de Sofiane. Le jeune homme pourtant timoré à ses débuts était rapidement devenu un excellent vendeur. Sofiane cherchait à acheter un ordinateur ultra-performant et venait lui réclamer un prix.

Le patron lui lança avec un grand sourire :

— Ah enfin ! Je me demandais quand tu allais te décider à en acheter un.

Il lui fit une grosse remise. Sofiane fit l’acquisition d’un ordinateur en pièces détachées. Il en assembla les différents éléments avec soin pour se doter d’une machine d’une puissance et d’une capacité sans comparaison avec celles du marché. Il la blinda pour qu’elle soit la plus sécurisée possible, presque invisible sur la toile, apte à pénétrer des systèmes sans se faire repérer.

La machine lui permit rapidement de récolter des masses d’informations sur l’ancien employeur de son père, sur l’industrie chimique en général, les pollutions qu’elle produisait et les régions touchées, ainsi que les dénonciations faites par des ONG locales ou internationales. Une fois bien au clair sur toutes ces questions, il put se concentrer sur son objectif : chercher la faille et élaborer une stratégie pour s’attaquer à ces structures. Il voulait pirater leur système pour y trouver les preuves de fraudes ou de malversations dans leurs fichiers, afin de tout balancer à la police ou à la presse. Ainsi, il mettrait à mal l’ensemble de leurs processus industriels. Il bloquerait les livraisons en modifiant les adresses des expéditions ou en mettant à jour les bases de données à l’insu de l’entreprise.

Très vite, il mesura qu’il ne pourrait pas mener ce combat tout seul, malgré sa détermination. Il manquait d’expérience et finirait par être identifié par les experts de sécurité qui travaillaient pour ces groupes. Il devait constituer une armée de combattants numériques.

Dans le dark web, il entra en contact avec des activistes de toutes sortes, des cinglés conspirationnistes, des types prétendant être des assassins professionnels vendant leur service contre des bitcoins, des trafiquants en tous genres et d’autres anonymes aux noms de profil hallucinants.

Après avoir navigué ainsi pendant plusieurs semaines dans tout ce que l’humanité peut engendrer de pire, il rencontra virtuellement celle ou celui qui se faisait appeler Gaïa. Cette personne pilotait l’organisation Green Angels qui réunissait une petite armée de white hats prêts à s’attaquer à toute activité pouvant mettre en péril mère Nature. Ils avaient vidé les comptes bancaires offshore des dirigeants d’une société peu vertueuse qui exploitait à outrance les ressources de la forêt amazonienne à coup de valises de billets déversées à des mercenaires payés pour chasser les populations autochtones. Les Green Angels visaient les mafias actives dans le trafic de diamants ou des terres et métaux rares provenant des Kivu en République démocratique du Congo, pour exposer leurs méfaits et leurs crimes sur les réseaux sociaux. Ils lançaient des attaques massives contre les activités de certains oligarques. Et chose intéressante pour Sofiane, les Green Angels comptaient désormais s’attaquer à certains industriels peu scrupuleux en matière de protection de la nature et parmi eux figurait justement l’employeur de son défunt père.

Au contact de cet univers virtuel, Sofiane menait des batailles homériques contre ces grands groupes. Son pseudo, Sisyphe, devenait peu à peu célèbre.

Mais après des années de lutte acharnée, Sofiane s’était tourné vers la sécurité informatique. Fort de son expérience, il s’était mis à son compte. Consultant indépendant, il offrait ses compétences à des clients soucieux de protéger leurs systèmes. Dans l’appartement familial, il s’était constitué un véritable bunker où il s’enfermait pour travailler. Il avait ainsi développé ses propres défenses. Aussi, mieux valait-il ne pas chercher à s’attaquer à sa batterie d’ordinateurs et de serveurs.

2

Quai d’Orsay, Centre de crise du ministère des Affaires étrangèresJanvier 2009

Bernard Millet dirigeait le tout nouveau Centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Il l’avait conçu à la demande du ministre, avec l’appui d’un petit groupe de pionniers, comme il aimait les appeler. Millet était un diplomate au parcours atypique. Il avait toujours eu des postes difficiles. Il avait été l’un des plus jeunes ambassadeurs nommés en République démocratique du Congo avant d’être transféré à Bagdad, au lendemain du début de la seconde guerre d’Irak, puis au Mali. Bernard était unanimement respecté par ses équipes et par ses supérieurs. Au niveau où il évoluait, il était en lien direct avec son directeur de cabinet, tout comme la plus haute hiérarchie du Quai d’Orsay et des cabinets du président.

Pourtant, rien ne lui était prédestiné. Issu d’une famille modeste du bassin minier d’Oignies, fils et petit-fils de mineurs de fond d’origine polonaise, il avait lui-même travaillé quelques mois à la mine pour gagner de quoi financer ses études. Ce fut donc par l’arrière-cour qu’il fit son entrée au Quai d’Orsay. Sa rencontre avec l’ambassadeur Jean-Pierre Gramat permit à sa carrière de prendre une tournure imprévue.

Dix-sept ans plus tôt, un matin de mars 1991, Gramat pointait le nez à la porte de son bureau. Bernard Millet en avait été surpris. Personne ne venait jamais le voir dans son cagibi au fond du couloir. À l’époque, pourtant, il gérait avec le plus grand sérieux le rapatriement depuis l’étranger de Français victimes d’accidents ou de maladie. Cela avait donc de quoi le remuer un peu.

La coutume exigeait alors que le collaborateur se lève lorsqu’un directeur entrait dans son bureau. Et, là, sans doute en raison de la surprise provoquée par cette visite, quand Bernard voulut se mettre debout, son pied glissa dans la corbeille à papier. Il fut déséquilibré et s’affala sur le sol sans parvenir à se rattraper à son bureau. Dans sa chute, il entraîna avec lui tous ses papiers.

— Eh bien, jeune homme, on dirait que je vous fais un drôle d’effet, lança Gramat, pince-sans-rire.

Bernard se releva, rouge écarlate. Il saisit sa veste, l’enfila et se redressa, presque au garde-à-vous. Gramat poursuivit :

— On m’a dit que vous faites preuve de bon sens.

Il s’arrêta net et regarda la réaction de Bernard qui ne savait pas quoi faire. Difficile de répondre à une question qui n’en était pas une. Il le laissa continuer.