Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

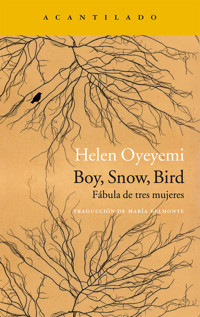

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

En el invierno de 1953 la joven Boy Novak, huyendo de su cruel padre, llega por azar a una pequeña población de Massachusetts, donde conoce a Arturo Whitman, un joven viudo y padre de una niña de seis años, Snow, cuya belleza causa en los adultos un embeleso inquietante. Tras el matrimonio de Boy con Arturo y el nacimiento de su hija Bird, las cosas cambiarán para Snow: Boy decidirá que su hijastra debe marcharse a vivir con una tía, lejos de su familia. En «Boy, Snow, Bird», que afianza a Oyeyemi como una de las escritoras más originales y audaces de la última década, la autora desbarata los inveterados estereotipos que durante siglos han tiranizado el imaginario y las vidas de generaciones de mujeres, creando un relato tan fabuloso y alegórico como los cuentos de hadas tradicionales, pero mucho más compasivo. «Una narradora experta en su oficio, capaz de reformular los arquetipos clásicos de los cuentos en personajes redondos que respiran, se contradicen y crecen en el transcurso de la novela». Sergio Saborido, Libros y Literatura «Oyeyemi da una vuelta de tuerca al machista mito de Blancanieves». Carlos Sala, La Razón «Una novela que posee la desenvoltura narrativa y la brillantez de un cuento clásico. Oyeyemi tiene talento». José Luis de Juan, Diario de Mallorca «Bajo el hechizo de Oyeyemi, todo cuento de hadas se convierte en una exploración brillante de las formas extrañas que asume la identidad de cada uno». The Washington Post «El estilo de Oyeyemi es bellísimo, profundo y original». The New York Times

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HELEN OYEYEMI

BOY, SNOW, BIRD

FÁBULA DE TRES MUJERES

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS

DE MARÍA BELMONTE

ACANTILADO

BARCELONA 2025

CONTENIDO

PRIMERA PARTE

I—II—III—IV—V—VI—VII—VIII—IX—X—XI—XII—XIII

SEGUNDA PARTE

I—II—III—IV—V—VI

TERCERA PARTE

I—II—III

Agradecimientos

Para Piotr Cieplak

Despierta, niña.

Tu cabeza se está convirtiendo en la almohada.

ELEANOR ROSS TAYLOR

I

I

Nadie me previno nunca contra los espejos. Durante muchos años me gustaron y creí que eran dignos de confianza. Me perdía en ellos colocando dos, uno frente a otro, de manera que cuando me plantaba en medio, mi reflejo se proyectaba infinitamente en ambas direcciones. Había muchos, muchísimos yoes. Cuando me ponía de puntillas, todas lo hacíamos, tratando de ver a la primera y a la última. El efecto producía vértigo, un enorme latido mecánico, como el funcionamiento de un autómata. Sentía el reflejo en mi hombro como algo físico. Como si fuera alguien muy íntimo, otra tontaina como yo demasiado solitaria para mostrarse selectiva con la compañía que se procura.

Los espejos me enseñaban que yo era una chica con una trenza de un rubio casi blanco que caía sobre un hombro; cejas y pestañas del mismo color; ojos casi negros y serenos y uno de esos rostros que algunas personas califican de «duros» y otras, de «delicados». A menudo me ponía una bufanda alrededor de la cabeza y me pasaba la tarde fingiendo ser una monja de otro siglo; mi frente se mantenía lo suficientemente alta. Y mi tez es impredecible; puede pasar de una palidez extrema a estar colorada y vuelta a empezar, y todo ello sin mi permiso. Todavía hay días en que no logro determinar si me gusta o no mirar mi cara.

En la escuela me defendía bien. Me refiero a la manera en que los chicos se comportaban conmigo, ya que cualquier maldad por su parte provocaba que pasara la mayor parte del tiempo en las clases fingiendo absorber mucha menos información de la que absorbía en realidad. De vez en cuando un profesor se mostraba receloso con algún trabajo que le entregaba y me hacía quedar después de clase para interrogarme. «¿Te ha ayudado alguien?». Yo me limitaba a mover la cabeza y desplazaba la silla hacia un lado, para evitar el destello de la lámpara con la que el profesor casi siempre trataba de iluminar mis ojos. El que una chica como yo escriba un trabajo de sobresaliente hace que los profesores se vuelvan polis. Algún día preguntaré a mis compañeros masculinos lo que piensan al respecto. Cuatro de cada cinco de ellos o bien me ignoraban o bien eran asquerosamente amables, del modo en que los chicos guapos se comportan con las chicas poco atractivas que conocen. Pero sólo pasaba con cuatro de cada cinco. Por alguna razón el número cinco solía perder el equilibrio y me seguía a todas partes haciéndome las más extraordinarias súplicas y ofertas. Como si le hubiera picado algún bicho raro. Las chicas de clase recibían notas «anónimas» que decían cosas como: «Estoy colado por ti. Probablemente porque puedo ver y oír. Te veo (tus ojos, tu sonrisa) y cuando te ríes…, ¡oh!, me muero. Normalmente no soy tan sincero, así que no podrás adivinar quién soy. Pero te doy una pista… Estoy en el equipo de fútbol. Si te apetece correr el riesgo, ponte una cinta azul en el pelo mañana y te acompañaré a casa».

Las notas que yo recibía eran algo más… atormentadas. Más del tipo «Me vuelves loco». No puedo decir que esas cosas me hicieran perder el sueño. ¿Cómo iba a hacerlo si yo mantenía un pequeño negocio paralelo de escritura de notas? Los chicos me pagaban por escribir notas a otras chicas en su nombre. Confiaban en mí. Creían que yo sabía lo que había que decir. Yo me limitaba a escribir lo que pensaba que una chica en concreto quería escuchar y a cambio cobraba unos dólares. Las notas que mis amigas me enseñaban no las había escrito yo, pero como mantenía mi negocio en secreto, era de suponer que si alguien más tenía un negocio similar, también se mostraría discreto al respecto.

Cuando mi pelo empezó a oscurecerse, me puse agua oxigenada.

Mi carácter se fue desarrollando sin prisas ni alborotos. Yo no me entrometí, todo estaba allí, en los espejos. Imagina que has nacido en el Lower East Side de Manhattan en el año mil novecientos treinta y tantos. Imagina que tu padre se dedica a exterminar ratas. (Como nunca se habla de tu madre ausente, has alimentado la teoría de que eres un caso de generación espontánea). El interior de la casa en la que has crecido es naranja claro y marrón rojizo; al amanecer y al ponerse el sol las sombras se mueven como manos detrás de las cortinas (siluetas de hombres con el pelo engominado, reunidos en la esquina de la calle para cantar canciones de amor a siete voces, el tranvía murmurando mientras recorre la vía, la señora Phillips sacudiendo mantas en la puerta de al lado). Tu padre es un hombre a la antigua; mata las ratas tal como su abuelo le enseñó. Eso significa que en el sótano hay pequeñas jaulas, por lo general siempre un mínimo de siete. Cada jaula contiene una rata; está echada y hace un ruido entre un gorjeo y un parloteo: lak lak lak lak, krrrr krrrr krrrr. El sótano huele a sudor; las ratas están aterrorizadas y muriéndose de hambre. Hacen esos sonidos y entonces ves agujeros en las patas y en los costados; en la jaula no hay nada más, y lo único que tu padre hace al principio es darles agua, luego no cabe duda de que son las ratas las que se provocan esos agujeros, al comerse a sí mismas. Cuando tu padre está a punto de salir a hacer un nuevo encargo, va al sótano, selecciona una jaula y le saca los ojos a su habitante. Las ratas ciegas y muertas de hambre son lo mejor para liquidar a todas las demás, al menos eso es lo que dice tu padre. Carga tres o cuatro jaulas vacías en el maletero de su coche y se marcha. Regresa tarde por la noche, cuando ha cumplido con su tarea. Imagino que gana un montón de dinero; trabaja para fábricas y almacenes y están muy contentos con él porque es muy concienzudo a la hora de dejarlo todo limpio.

Ése es papá. Las manos más limpias que hayas visto en tu vida. Te golpea en los riñones, por detrás, o te pega un puñetazo en la nuca y se marcha riéndose tontamente mientras tú te arrastras por el suelo, anonadada. Le hace lo mismo a su amiga, que vive contigo hasta que él le pega en la cara. Ella tiene mucho aguante pero por ahí no pasa. Un día deja una nota bajo tu almohada. Dice así: «Mira, lo siento. Por si sirve de algo, creo que te mereces algo mejor. Cuídate».

No te disgustas mucho por su partida, pero te preguntas quién te va a dejar gorronear ahora Lucky Strikes. Ya tienes quince años y eres una cría asustadiza. No sonríes a nadie, tienes clarísimo que las personas pueden sonreír sin parar y seguir siendo malas. Una de las primeras cosas que recuerdas es que estabas con la cabeza apoyada en el fregadero; te estabas lavando el pelo y tuviste que hacer una pausa porque cuando tu pelo está mojado pesa tanto que no puedes levantar la cabeza sin que tu cuello se bambolee. Así que estabas descansando y esa mano limpia surgía de la nada y sujetaba tu cara dentro del agua hasta que perdías el conocimiento. Te quedabas tumbada en el suelo del cuarto de baño. Tenías una sensación de ardor en los pulmones que aumentaba cuanto más fuerte tosías, y el exterminador de ratas hacía rato que se había ido. Estaba trabajando.

¿Qué tiene que ver con esto el carácter? Pues que siempre he sabido que sería capaz de matar a alguien si tuviera que hacerlo. A mí misma o a mi padre, depende de lo que resultara más práctico. No mataría por odio; sólo lo haría para resolver un problema. Y únicamente después de que hubieran fallado todas las demás soluciones. Ese tipo de determinación está en tu carácter o no lo está y, como he dicho, se desarrolla temprano. Mi reflejo asentiría de vez en cuando con un lento gesto de la cabeza, pero nunca me diría lo que estaba pensando. No era necesario.

Un par de profesores me preguntaron si iba a entrar en la universidad, pero les dije: «No puedo permitírmelo». En realidad sabía de sobra que el exterminador de ratas podía costearlo, pero no quería mantener esa ni ninguna otra clase de conversación con él. Me pegaba cuando una de sus ratas enjauladas le mordía. Me pegaba cuando yo pronunciaba una palabra de una manera que él considerara engreída. (Me dijo que la diferencia entre él y el resto de personas era que éstas sólo pensaban en darme un tortazo cuando yo utilizaba una palabra rebuscada, pero que él lo llevaba a la práctica). Me pegaba cuando yo no me inmutaba si me levantaba la mano y me pegaba cuando me encogía de miedo. Me pegó cuando Charlie Vacic vino a preguntar educadamente si podía llevarme al baile del colegio. Creo recordar que empezó a pegarme de esa manera particular, como si se anduviera con rodeos, acercándose a mí con una cacerola y dejándola caer sobre mi pie. Casi tenía algo de payasada. De repente caí en la cuenta de que si me reía o le preguntaba «¿De qué vas?» me dejaba en paz. Pero trataba de no reír por miedo a hacerlo demasiado pronto, o demasiado tarde.

Hubo momentos en los que pensé que el exterminador de ratas me iba a dejar fuera de combate. Por ejemplo, la mañana en que me dijo que bajara al sótano y dejara ciegas a toda prisa a un par de ratas antes de ir al colegio. Dije que de ninguna forma y me preparé internamente para ver las estrellas. Pero él no hizo nada, se limitó a señalar mi ropa y dijo: «Las ratas pagan eso», luego señaló mis zapatos y dijo: «Las ratas pagan esto», y señaló la comida sobre la mesa y dijo: «Las ratas…».

Las imitó: «Krrrr. Lak lak lak lak». Y se rio.

Lo imprevisible de sus ataques no significaba que estuviera loco. Ni mucho menos. A veces se emborrachaba muchísimo, pero nunca hasta el punto de no saber lo que hacía. Trataba de entrenarme. Para qué, no tengo ni idea. Nunca lo descubrí porque huí casi en cuanto cumplí veinte años. Me gustaría saber por qué tardé tanto. Ni siquiera me pegó aquella noche. Se limitó a sentarse en su sillón a echar una cabezada después de cenar, como siempre. Le miré y desperté, simplemente desperté. Él estaba durmiendo tranquilamente, con una media sonrisa en la cara, no sabía lo malo que era, nunca lo sabría y probablemente ni siquiera llegaría a sospecharlo.

Mientras consideraba la huida mis pies me llevaron a mi dormitorio. Allí le di a mi colchón un puntapié de despedida. Mi equipaje no era grande porque era poco lo que tenía. En mi bolsa sólo había una cosa realmente importante: la bandera con la que Charlie Vacic me había envuelto los hombros un Cuatro de Julio en que estuvimos viendo los fuegos artificiales en Herald Square. Dijo que era un préstamo, pero nunca me pidió que se la devolviera. Desde que empezó a estudiar en la facultad de medicina se hablaba de él como si hubiera muerto, pero seguía siendo el Charlie de siempre (me escribió desde el norte del estado, y mencionó la bandera, y aquella noche). Yo le contesté diciendo que seguía cuidando de la bandera por él. Ocupaba un montón de sitio en mi bolsa, pero no podía dejarla allí con el exterminador de ratas.

Busqué la llave del sótano pero no pude encontrarla. Puesto que las ratas estaban tan hambrientas, hubiera sido una buena acción liberarlas, aunque manteniéndome apartada, claro.

Abrí y cerré tres veces la puerta de entrada para comprobar si el exterminador de ratas dormía profundamente, tratando de hacer el menor ruido posible. La tercera vez le escuché moverse en el sillón y murmurar algo. La cuarta vez que abrí la puerta no tuve el valor de cerrarla tras de mí y me limité a salir corriendo. Dos niñas que jugaban a la rayuela fuera de la panadería Los Tres Deseos se quitaron de en medio de un salto al verme llegar. Corrí a lo largo de seis o siete manzanas, una danzante sucesión de ladrillos y timbres de bicicletas, sombreros y medias, deteniéndome únicamente para doblar esquinas cuando las luces de los semáforos me prohibían pasar. Corrí tan deprisa que no entiendo cómo no perdí las bailarinas. Un autobús urbano, luego un viaje en metro hasta la estación de Port Authority. Si digo que estaba «nerviosa» me quedo corta. Durante el viaje en autobús permanecí de pie, pegada al conductor, mirando hacia atrás, mirando hacia delante, con el corazón a punto de estallar, con las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos para que no pudieran cogerme por las mangas. Estaba preparada por si aparecía el exterminador de ratas. Totalmente preparada. Sabía lo que tenía que hacer. Si trataba de agarrarme por el codo, si trataba de darme la vuelta, me abalanzaría sobre él en plan bestia y le golpearía en la frente con la cabeza. Permanecí en guardia hasta que llegué a Port Authority, donde la prioridad pasó a ser que no me pisotearan.

La verdad es que no esperaba que hubiera tal revuelo. Si hubiera tenido más tiempo, me habría quedado quieta con los ojos cerrados y tapándome los oídos con las manos, esperando la oportunidad de avanzar hacia la taquilla sin que me empujaran o gritaran. La gente salía en estampida hacia el último autobús cargando con todos sus trastos (como si quien fuera lo suficientemente desgraciado para estar todavía en el andén de la estación se fuese a convertir en calabaza cuando el reloj diera las doce). Entré a empellones en el autobús con un grupo particularmente agresivo de unas siete personas—una familia, supongo—y volví a salir del mismo autobús atrapada entre los pliegues del enorme abrigo de un hombre, de donde me escabullí a toda prisa hacia la taquilla para tratar de averiguar adónde iba ese último autobús. Vi al exterminador de ratas en la cola de la taquilla, alto, esbelto, imperturbable, en el cuarto puesto de la fila, y me subí el cuello del abrigo hasta taparme la cabeza. Vi al exterminador de ratas salir de un taxi y avanzar hacia mí, las venas protuberantes en la frente, mirando como si no pasara nada especial; me di la vuelta y vi al exterminador de ratas otra vez, golpeando la ventanilla del autobús, tratando de descubrirme entre los pasajeros. De acuerdo, no estaba en ninguno de esos sitios, pero eso no era razón para relajarme (habría sido muy propio de él aparecer, quiero decir aparecer de verdad, un instante o dos después de que hubiera bajado la guardia). Le vi al menos veinte veces, avanzando hacia mí desde todos los ángulos, antes de llegar a ventanilla. Y cuando por fin lo hice, el tipo que estaba detrás dijo que estaba cerrado por esa noche.

—¿Cuándo abrirá de nuevo?

—A las seis de la mañana.

—Pero yo me tengo que ir esta noche.

Básicamente era un gilipollas. No es un término que utilice a menudo. No voy por ahí diciendo de alguien que es un gilipollas. Pero este tipo era un caso especial. Allí estaba yo, mirándole a los ojos a través del cristal mientras lloraba desesperadamente, y allí estaba él, acariciándose el bigote como si fuera un ser mezquino y amargado. Me vendió un billete cinco minutos antes de que partiera el autobús y sólo lo hizo porque le deslicé un billete extra de cinco dólares. Estuve a punto de soltarle un sarcasmo cuando cogió el dinero, pero me aseguré de tener el billete en la mano antes de decirle: «Es usted mi héroe». Pensaba bajarme en la última parada porque era la más lejana; el billete decía que era Flax Hill, un lugar del que nunca había oído hablar.

—¿Flax Hill? ¿Por dónde dice que cae eso?

—Nueva Inglaterra—dijo mi héroe—. Vas a perder el autobús.

—¿Dónde en Nueva Inglaterra? Quiero decir…, ¿en qué estado? ¿Vermont o cuál?

Me lanzó una mirada escrutadora, como si estuviera eligiendo una vena, mi vena más jugosa sobre la que le gustaría abalanzarse.

—O cuál—dijo.

Corrió las cortinas de la ventanilla y yo me eché a correr. Sólo quedaban dos asientos en el autobús: uno junto a un hombre mayor y otro junto a una mujer de color que estaba durmiendo con la cabeza apoyada contra la ventana. El hombre olía ligeramente a orina, de modo que me senté junto a la mujer, que abrió los ojos, me preguntó si tenía que levantarse, hizo un gesto con la cabeza y se durmió de nuevo cuando dije que no. Parecía completamente exhausta.

Al otro lado del pasillo un bebé comenzó a berrear mientras su madre lo mecía en sus rodillas arriba y abajo, tratando de calmarlo para que callara. Pero el alarido se prolongó y se prolongó, primigenio, casi alegre; la protesta estaba justificada. No pude averiguar si el bebé era niño o niña; lo único seguro era una casi calvicie y una rabia incandescente. Al niño no le gustaba su manta, o el sonajero, o el regazo sobre el que estaba sentado; o no le gustaba el mundo…, había llegado la hora de exigir calidad. Las cosas siguieron así hasta que la madre, que había estado mirando al infinito, volvió en sí y lanzó al niño una mirada especialmente despiadada junto con esta frase: «Mi niño no se comporta de este modo». El niño pareció sorprendido, hipó unas cuantas veces y se calló.

Aunque estuviera segura de que era imposible que el exterminador de ratas descubriera dónde me encontraba, mantuve apretado entre las manos el billete-talismán hasta que el autobús salió de la estación. No se le habría ocurrido que abandonaría el estado. Quizá no se iba a preocupar demasiado. Tal vez se encogería de hombros y pensaría: «Bueno, así se reduce la cuenta del supermercado». (En realidad sabía que se iba a volver terriblemente loco, casi podía oírle rugir: «Soy un exterminador de ratas. ¡Ningún miserable se me escapa, ni siquiera mi hija!»). «No pienses en su cara». Flax Hill, Flax Hill. Con un nombre como ése, probablemente me estaba dirigiendo al campo. Luz de la luna, heno, vacas rumiando y conversando con lentos mugidos. No tenía muy claro el escenario. Pero estaba dispuesta a aceptarlo. No me quedaba otro remedio.

La bolsa me prestó un gran servicio como almohada. Escuché el tamborileo de las ruedas del autobús sobre el asfalto, tomé nota de que huir de casa era coser y cantar una vez que te has hecho a la idea y me quedé dormida con los miembros cuidadosamente colocados para no tocar los de mi vecina.

II

Cuando salí del autobús en Flax Hill estaba nevando. No era exactamente una nevada normal, ni tampoco una ventisca, sino que la nieve caía pesadamente, se depositaba durante un minuto más o menos y luego el viento la trasladaba—la hacía rodar más bien—hasta otro lugar. En un minuto estabas cubierta de nieve que luego se retiraba a toda prisa hacia los lados, como si un invisible y diligente gigante se hubiera apiadado y te la hubiera limpiado. Luego, mientras contenías la respiración, te convertías de nuevo en un muñeco de nieve por el efecto bumerán. Sólo podía ver unos pasos delante de mí y más o menos uno por detrás. Cuando un par de faros de automóvil me pasaron rozando el hombro, salí de la carretera y comencé a seguir las voces de un par de chicas que se protegían bajo un paraguas roto, sobre todo porque les había oído mencionar a su casera. Yo tenía que encontrar una casera. Del tipo que fuera. Me mantuve pegada a las chicas del paraguas incluso cuando la nieve las ocultó durante varios segundos y empecé a dudar de si eran reales; las seguí cuando tomaron lo que llamaron «el atajo», a través de unas vías de ferrocarril abandonadas en las que crecía la hierba y a través de un túnel oscuro como boca de lobo y cuyo olor me produjo grandes arcadas. Cosas muertas y huevos podridos. Los insectos se depositaban tímidamente sobre mis hombros, como si se preguntaran dónde nos habíamos visto antes. Más de una vez tuve la sensación de que la propia oscuridad nos estaba persiguiendo. Pero si las chicas del paraguas podían con ello, yo también. Un par de veces se pararon y gritaron: «¡Hola!, ¿hay alguien ahí?».

Yo me rezagaba, mantenía la boca cerrada y pensaba: «Más vale que esa casera sea estupenda». En cuanto estuvimos al otro lado del túnel las chicas del paraguas se rieron tontamente y se acusaron de ser unas miedicas. Ello me hizo pensar en las veces que yo he estado en la oscuridad y sentía que había alguien más, hasta llegar a convencerme a mí misma de que estaba equivocada. Probablemente nueve de cada diez veces había realmente alguien.

Cuando las chicas del paraguas entraron por fin en un edificio de ladrillo estrecho y anodino, me paseé durante unos minutos por delante de la puerta cerrada, preguntándome qué historia iba a contar. Pero yo no sabía el nombre de la casera y hacía demasiado frío para pensar. Llamé a la puerta y me las arreglé para entrar y preguntar por la señora de la casa sin tiritar demasiado. Tenía el pelo gris acerado, una figura elegante y una expresión de «¡Cariño, qué me vas a contar a mí!» a partir de la cual se creaban todas sus demás expresiones, desde la alegría a la irritación.

«He oído que tiene usted huéspedes—dije—. Por favor, no me diga que estoy equivocada…», y me quedé sin palabras. Me ofreció su propio sofá, apiló cojines a mi alrededor hasta que sólo sobresalía mi cabeza y pidió que trajeran sopa y mantas. Su nombre era señora Lennox y era oriunda de Flax Hill: «Ya sabes, de Massachusetts de pura cepa». Me dijo que nunca había perdido un posible inquilino y las chicas que respondieron a su petición de sopa y mantas le dieron la razón. «Tampoco se mete en tus asuntos», añadió una de ellas. (Eso resultó ser cierto. No te la encontrabas, sino que tenías que concertar cita con ella). Las chicas no se habían puesto de acuerdo, así que aparecieron con cuatro cuencos de sopa y siete mantas. Lo tomé por una señal de que era bienvenida y dije «Gracias» unas cincuenta veces seguidas hasta que alguien observó riéndose que sólo me ofrecían sopa.

Como no tenía otra cosa que hacer en los siguientes días, traté de identificar a las chicas del paraguas por el sonido de sus voces. Pero quince mujeres viviendo juntas llegan a sonar igual. Cualquiera de ellas podría haber sido la que me guió entre la nieve.

Durante los primeros meses mi relación con Flax Hill fue inestable: ni la ciudad ni yo estábamos seguras de si realmente me iba a quedar. Y por ello Flax Hill se comportaba un poquito mal, desapareciendo cuando me iba a dormir y reconstruyéndose chapuceramente de nuevo por la mañana; pasaba junto a bancos del parque, cabinas de teléfono y entradas a callejones que, estoy absolutamente segura, no se encontraban allí la tarde anterior. La habitación de mi pensión era de lo más barato de la zona y hacía honor a su precio. Una cama estrecha, vigas tan bajas que me golpeaba continuamente la cabeza y vistas hacia una deprimente parada de autobús (el letrero era ilegible). En mi habitación no había silla para sentarse ni tampoco espejo, de modo que tenía breves reuniones conmigo misma mientras me lavaba la cara en el cuarto de baño del pasillo: «He oído que es la compañera de un gánster», susurraba, repitiendo cosas que había oído por casualidad mientras suponían que yo estaba demasiado lejos para escuchar. «¡Qué va!, es una actriz estudiando su próximo papel. Creedme, ya he visto casos así antes». La mujer del espejo me hacía un gran guiño, me decía que todo pasaría pronto y luego me enviaba a la cama sola.

Soñaba con ratas. Me hablaban. Me llamaban «prima». Soñé que me atrapaban, soñé con gas sedante, alquitrán, cola y con extrañas luces del tamaño del sol, que cambiaban del rojo al verde tan deprisa que no tenía tiempo de reaccionar. Luego el exterminador de ratas me sujetaba por la cola. Me exhibía en una conferencia y respondía a preguntas sobre mis costumbres. Le concederían una medalla, algo a lo que yo me oponía firmemente, pero estaba muerta. Me desperté con ambas manos cubriéndome la nariz que se movía nerviosamente y era la parte más fría de mi cuerpo después de tales sueños. La boca tenía sabor a sal y por eso supe que había estado llorando durante el sueño. Creo que echaba de menos mi casa. Mucho. Era absurdo pero echaba mucho de menos mi casa.

Había tres cosas en mí que eran insatisfactorias; la primera, que era de Manhattan. («¿Qué puede estar buscando aquí una chica de allí ?»). El segundo problema era mi nombre («Me llamo Boy». «Ya, claro. Muy bonito. Pero ¿cuál es tu nombre oficial?». «Ya se lo he dicho: Boy. Boy Novak». «¡Pues vaya…!». «¿Y qué quiere que haga?»).

El tercer problema era que yo no poseía ningún tipo de habilidad. Flax Hill es una ciudad de especialistas, y si en una ciudad así aparece alguien con poco más que una buena disposición a ensuciarse las manos, ese alguien hará mejor en olvidarse de que le den una oportunidad. Todo lo que la gente quería saber de mí en primer lugar era ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que no eres buena en algo? En el piso de abajo vivía una chica llamada Veronica Webster y la acompañé a un montón de citas con su pareja fija no oficial, Ted Murray, y algún amigo de él. Como el resto de inquilinas, llevaba sus papeletas de empeño dobladas dentro de un medallón antiguo en torno al cuello. A diferencia del resto de inquilinas, tenía una habitación bonita con chimenea y organizaba veladas para tomar chocolate caliente, aunque tenías que llevarte tu propio chocolate. Veronica Webster era un setenta por ciento maja y un treinta por ciento insoportable; era una de esas mujeres que parecen cadáveres hasta que entra un hombre en la habitación, tras lo cual se vuelven tremendamente animadas. Llevaba el pelo como Mamie Eisenhower, sólo que con los ricitos más largos, y pasaba fuera tres noches a la semana, una de ellas con Ted Murray. Pensé que tendría que hablar con ella sobre su relación con Ted. Para empezar era un tacaño con las propinas, incapaz de redondear una cantidad, y eso me llenaba de presentimientos. Lo otro es que, cuando fuimos a su casa una vez a tomar unos cócteles antes de cenar, tenía colgado en la pared un estridente retrato de Lincoln (si no me equivoco, uno de esos cuadros coloreados siguiendo los números que se piden por correo). Algo me sobrecogió mientras estaba allí de pie contemplando ese noble perfil reproducido en castaño rojizo. Espero no volver a sentir nunca nada igual. Era Lincoln. No se le puede hacer eso a Lincoln.

Cuando volvimos a la pensión dije a Veronica:

—Oye…, ¿qué te parece ese retrato de Lincoln en la sala de Ted?

Se encogió de hombros.

—Nadie es perfecto. De todos modos, no sé a ti, pero a mí un hombre que admira a Lincoln me va.

—Ah, pero… ¿no crees que…, no crees…?—dije confusamente, y dejé la frase sin terminar. No iba a ser yo quien complicara las cosas. Mi labor consistía en entretener al amigo de Ted. Se llamaba Arturo Whitman, y él y Ted trabajaban juntos: Ted vendía las joyas que Arturo fabricaba. Me resultaba evidente por qué Arturo no podía ser un buen vendedor; era grande, greñudo y bastante brusco. Muchas veces tiraba nuestras copas de vino al agitar demasiado las manos mientras hablaba del parecido entre Robespierre y McCarthy. Tenía ojos oscuros con gruesos párpados y no era muy bueno bailando, pero no podía evitar que me gustara estar entre sus brazos. Una noche, cuando Ted y Veronica se estaban acariciando con el pie y hablando sobre Guatemala (Ted describía lugares en los que había estado y Veronica interrumpía con exclamaciones como «¡Suena divino!», «¡Me muero de envidia!» y «Me gustaría verlo con mis propios ojos algún día, Teddy…»), Arturo y yo permanecimos sentados mirando cómo la lluvia formaba un tembloroso velo en la ventana. Oí a las gotas de lluvia decir: «Tengo una hija. Lleva capullos de amarilis rojos en el pelo», luego me di cuenta de que era Arturo quien hablaba.

Miré al otro extremo de la mesa. Él sonrió. No a mí sino a la ventana, como si la estuviera viendo allí.

—El mes pasado fueron nomeolvides—dijo—.Y, antes de eso, siemprevivas de color amarillo.

—Apuesto a que es bonita—fue el comentario más cauteloso que se me ocurrió.

—Se llama Snow—dijo él, como si eso lo explicara todo. Miró el reloj—: Su abuela la habrá llevado a la cama hace unos diez minutos.

—Es pronto. ¿Cuántos años tiene?

—Mañana cumple seis—dijo él frunciendo el ceño.

—Ya. Y todo pasa demasiado deprisa, ¿no?

—No, no, está bien… Aunque el regalo de cumpleaños que ha pedido es mucho pedir.

—Deja que adivine: un poni.

—Ojalá hubiera sido eso. Tienes dos oportunidades más.

—Vamos a ver…, un objeto encantado. Una lámpara con un genio dentro o algo así.

—No exactamente—dijo él, tras vacilar un momento.

La siguiente conjetura fue inadecuada, lo sabía, pero sentía demasiada curiosidad como para no intentarlo:

—Una madre.

Me miró fijamente.

—Eres buena.

—Bueno…, has dicho que era mucho pedir.

—Ya.

Después frunció los labios. Yo me imaginaba que sólo seguía acudiendo a estas citas porque Ted le chantajeaba: siempre parecía muy aliviado cuando llegaba el momento de marcharse a casa. En el umbral de la pensión yo partía un cigarrillo por la mitad y encendía la mitad de Veronica y luego la mía, para que pudiéramos dar un par de caladas rápidas antes de entrar. La mujer de Arturo había muerto una semana después de dar a luz a su hija, me dijo Veronica. Complicaciones del parto. En aquella época él era profesor de historia en la Universidad de Boston. Pero cogió a Snow y se marchó, nadie sabe adónde, y allí aprendió a trabajar el metal; cuando regresó dos años más tarde montó un taller en su casa.

—¿Cómo se llamaba su mujer?

—Julia, creo.

—¿No estás segura?

—Él no habla de ella.

—¿Conoces a la niña?

Terminé mi mitad de cigarrillo antes que Veronica, mientras ésta sonreía abiertamente y lanzaba el humo contra mi oído.

—¿A quién, a Snow? Desde luego. Es una muñeca.

Entre Arturo y yo se produjo un malentendido. Un malentendido tácito y ¿cómo se corrigen los de esta clase? Sucedió en casa de Ted, cuando yo estaba traspuesta por ese espantoso retrato. Permanecí de pie frente a él más tiempo del que en realidad dediqué a mirarlo. El tiempo transcurría y yo permanecía paralizada frente al retrato sin prestarle atención. Si alguien me hubiera preguntado qué veía, habría sido incapaz de decirlo. Era casi como si hubiera abandonado la habitación. Digo casi porque todavía podía escuchar a Ted empeñado en tirar por tierra la idea de Veronica para su disfraz de Halloween.

—No te lo pierdas: este año voy a ir de corazón delator.1

—¿Y cómo piensas disfrazarte de corazón?

—Oh, me pintaré simplemente toda de rojo y llevaré un sombrero de ese color, tonto. Y contaré cuentos.

—Es demasiado críptico. Y, además, ¿no latía el corazón delator terroríficamente alto?

—Bueno. Ésa es la parte difícil. Puedo latir terroríficamente alto ahora mismo, si quieres.

—Tú misma.

—Bum-bum—empezó Veronica con voz profunda—. Bum-bum, bum-bum.

Yo sonreía. Mis ojos enfocaron de nuevo y lo que vi fue una cara que reconocí, sonriendo. Me había estado mirando todo el tiempo en el marco del cuadro. La sonrisa se volvió amarga y exploré la habitación sin volverme. Allí estaba Arturo Whitman. Su lado izquierdo para ser precisos. El resto de él estaba fuera del cuadro, pero en su ojo izquierdo había una mirada de clara aversión. Parecía pensar que me había pillado haciéndome la fascinante.

Se mostró muy sarcástico conmigo después de aquello, cuando antes había sido casi amable; le dio por responder a cualquier pequeña observación que yo hiciera con un «Desde luego», y las cosas no hicieron más que empeorar un par de citas después, cuando yo caí en un trance similar y descubrió que aparentemente yo estaba contemplando mi misteriosa sonrisa en el dorso de la cucharilla de postre.

Me preocupaba nuestro malentendido. Pensé: «Debería hablar con él. Debería decirle que no es vanidad». Si fuera vanidad habría sido capaz de disimular todas esas insípidas sonrisas de satisfacción. Otras mujeres lo hacían continuamente; pero simplemente no las pillaban. No, las únicas conductas que no podemos controlar son las causadas por los nervios. Ensayé una explicación despreocupada. Empezaba con las siguientes palabras: «Dame algún tónico para los nervios, Whitman». Pero no estaba segura de si no seguía tratándose de vanidad. Lo único cierto era que no podría soportar que su única respuesta a mi explicación de buena fe sobre mi comportamiento fuera: «Desde luego».

Veronica y yo tuvimos otras dos citas con solteros lo suficientemente cualificados como para que Ted dejara de pensar que la tenía en el bote, aunque no tanto como para dejar de competir. En cuanto a mí, las cosas no me iban mal. Tenía garantizadas tres cenas a la semana moderadamente buenas, con postre incluido, y me estaba relacionando con personas del lugar. Lo único que tenía que sacrificar era un poco de orgullo. Tenía un vestido que estaba bien para salir a cenar, uno de shantung rojo oscuro que le había quedado pequeño a la novia del exterminador de ratas. Cada vez que iba a un restaurante, el vestido venía conmigo. Mis acompañantes hacían bromas de ello y yo asumía las burlas con una sonrisa afable aunque distante. De cada dos jóvenes que conocía uno era aprendiz en el estudio tal o en el taller cual. Los alfareros se lavaban bastante bien, pero nunca lograban quitarse toda la arcilla; siempre había una pequeña mancha en la barbilla o en las muñecas. Mi alfarero favorito, cuyo nombre he olvidado, exclamó: «¡Ay!, no, otra vez no—cuando le comenté que tenía arcilla en la frente—. Ya sabes lo posesiva que es la arcilla», me dijo. Su tono de voz me hizo desear estar de acuerdo. Para él lo que decía estaba más claro que el agua, era palabra de ley. Así que la arcilla deja chupetones. ¡Quién lo iba a decir…!

Se lo conté a Arturo Whitman, simplemente por hablar de algo. Se encogió de hombros y dijo:

—Deberías regresar a Nueva York.

Conté lentamente hasta cinco en mi mente antes de responder.

—¡Vaya!, ¿eso es lo que crees?

—Sí. —Hizo crujir los nudillos. Puede que se sintiera un poco entumecido en aquel momento, pero como gesto mientras se dice a alguien que abandone la ciudad no me gustó.

—¿Y por qué?

Terminó su almuerzo y empezó a dar cuenta del mío, metódicamente, sin entusiasmo. No parecía que le gustaran las chuletas de cordero y las espinacas.

—Creías que lo ibas a tener fácil aquí. Pensaste que podías aparecer y decir: «Hola, vengo de la gran ciudad» y que todo el mundo iba a caer rendido.

—¿Sería demasiado pedir que fueras al grano?—pregunté.

—De acuerdo—dijo—. Te lo diré lo más claramente posible. Aquí la gente fabrica cosas hermosas. Nos interesa el proceso, el producto final. Pero tú, tú no tienes lo que hace falta para iniciar ese tipo de proceso y no digamos ya para llevarlo a cabo. O sea que aquí no tienes nada que hacer.

Le miré fijamente antes de decir con calma:

—Conque no tengo nada que hacer, ¿eh?…

No me estaba refiriendo a nada en particular, todo lo que sabía era que deseaba darle un susto gigantesco, allí mismo, junto a aquella multitud que tomaba su almuerzo dominical a nuestro alrededor, familias jóvenes y felices y abuelos que masticaban cuidadosamente los fideos de su minestrone mientras escuchaban los resultados del béisbol.

Arturo ni siquiera pestañeó.

—¿Qué eras en casa, modelo de alta costura?

—No—contesté, asombrada de que pudiera equivocarse tanto. Y, encima, todo ese rollo de la gran ciudad. Para mí, Nueva York no era una gran ciudad. No era mayor que una de las jaulas para ratas de Novak. La más próxima de esas ciegas criaturas siempre sabía cuándo estaba yo cerca y volvían su cabeza hacia mí en cuanto hacía el menor movimiento, como si les llamara por sus nombres.

—Bueno, probablemente podrías hacer ese tipo de trabajo aquí. Conozco a alguien que….

—Ya me buscaré yo un trabajo, gracias.

Aquella noche dije a Veronica que tendría que buscarse a otra persona para sus citas dobles. Son cosas que pasan, le dije.

Me resultaba sencillo ignorar la observación de que yo no encajaba en Flax Hill. La ciudad despertaba en mí algo parecido a una memoria genética… y al cabo de un par de semanas el aire me sabía bien. A decir verdad, el aire adoptó un fuerte aroma a pálinka,2 ese potente licor que yo solía degustar en tapones cada vez que el exterminador de ratas se olvidaba de guardarlo bajo llave. Pero aquí y ahora, un límpido humo emanaba de mi alma cada vez que lo respiraba. El sabor del viejo país. Evidentemente sabía que no debía mencionárselo a nadie.

Pero Arturo estaba en lo cierto en cuanto a la forma de trabajar en Flax Hill. Barrí los suelos de talleres de estilo europeo y contemplé cómo se fabricaba el lujo ante mis ojos. Guantes de brocado de tres cuartos para un ajuste perfecto, zapatillas de seda con brillo de platino, largos tapices tejidos con hilos teñidos a mano, pomos de puerta de madera con forma de tigres saltando en miniatura; la gente de Flax Hill fabricaba todas estas cosas, las embalaba en cajas con la misma emoción que si hubieran sido huevos de gallina y las enviaba a grandes almacenes y a clientes privados de todo el país. La ciudad debería llamarse en realidad Flax Hills, en plural, porque estaba acurrucada entre dos colinas, pero quizá ésa era la manera que tenían los lugareños de decir a una de las colinas que se largase. Las colinas están bordeadas de árboles viejos y oscuros, de grueso tronco. Son tan altos que debajo de ellos se siente una falsa quietud; cuando levantas la mirada ves el viento abriéndose paso a través de las ramas más altas, pero el alboroto se escucha muy lejano, si es que se escucha. Me encontré con hombres entre estos árboles. Hombres barbudos con hachas que conducían carros de caballos, y que se paraban de vez en cuando para sujetar diestramente los troncos cortados con más fuerza. Los leñadores no parecían sorprendidos de verme. Se limitaban a decirme hola y punto, recordándome dónde estaba el norte para que no me perdiera. La luz, líquida en algunos lugares, penetraba entre las hojas, deteniéndose a veces para formar largos collares, aunque sólo durante uno o dos segundos, como si supiera que no iba a despertar mucha admiración en Flax Hill.

De camino a la ciudad había casas a lo largo de la carretera. No me había fijado mucho en ellas cuando me dirigía hacia los árboles, pero cuanto más oscurecía, más destacaban. Eran muy sencillas, una especie de cabañas, y la mayoría parecían abandonadas, aunque vi algunas cortinas de rayas o un aro de básquet fijado a una pared con un tablero recién anotado con tiza junto a él. Una de las casas más grandes tenía en la fachada unas serpenteantes enredaderas. Aparte del olor a galletas de chocolate que alguien estaba horneando, la casa se prestaba a hacer caprichosas conjeturas sobre ella: «Mmmm, una princesa ha estado durmiendo aquí cien años…» y cosas así. La puerta principal estaba abierta y la luz del porche encendida, y una niña recorrió un lado de la casa cantando en voz alta. No pude verle bien la cara—cubierta por matas de pelo oscuro con flores rojas trenzadas en él—, pero tenía una gran galleta en cada mano y llevaba más en los bolsillos del vestido. Me apeteció entrar por la puerta detrás de ella, sentarme en el viejo piano que podía ver en la sala mientras la niña se ponía de puntillas para recuperar el vaso de leche que había encima. Su voz sonaba exactamente como yo había imaginado. Por alguna razón eso me asustó, así que no me detuve en la puerta para saludarla, pero la oí decir «Hola» sorprendida. Me limité a decir «Hola, Snow» como si ya nos conociéramos, aunque no fuera cierto, y continué caminando con la mirada fija en la carretera ante mí. Asustada no es la palabra. Casi me santigüé. Parecía que alguien nos hubiera echado a ambas el mal de ojo.

III

Me convertí en una asidua de la sección de ofertas de empleo del periódico local. La leía por las mañanas, tumbada en la cama con una pequeña radio en el pecho que propagaba conciertos de piano sobre mi corazón mientras yo estudiaba descripciones de trabajos que no podía solicitar. Continuaba la lectura en la cafetería de Mitchell Street, donde Gertrude la camarera (y todos los demás) me llamaba schatzie3 y bromeaba con que yo era de sangre fría porque me bebía el café sin soplar primero. Un día abrí el periódico como siempre en la sección de ofertas de empleo, me deprimí sin ninguna razón en particular, pedí un batido para variar y comencé a leer un artículo en la otra mitad de la página. Una chica «callada y tímida» de dieciséis años llevaba mes y medio desaparecida y diversos acontecimientos habían llevado a la policía a dragar el río. Encontraron los restos de una joven, pero al parecer no se trataba de la chica callada y tímida, pues era mayor, «de entre veinte y veintiséis años, bien alimentada…». La policía solicitaba ayuda para identificar el cuerpo, y aunque había un par de detalles más, fue lo de «bien alimentada» lo que se me quedó grabado. ¿Cómo podían decir una cosa así? ¿Cómo iba a ayudar eso a refrescar la memoria de la gente? ¿La estaban llamando gorda? «Estar bien alimentada es algo bueno, porque significa que gozas de buena salud. Pero cuando estás muerto y alguien dice eso de ti sin ninguna clase de explicación, me parece un disparate describir un cadáver como “bien alimentado aunque esbelto”; yo al menos no lo querría para mí». Aparté a un lado el batido. «Debería reducir los caprichos». Volví a acercármelo, sintiéndome tan violenta como si lo hubiera dicho en voz alta. ¡Qué pensamientos tan tontos cuando una pobre chica había sido asesinada! Volví a la sección de ofertas de empleo y la leí con atención redoblada para compensar la holgazanería anterior. Una empresa especializada en cocteleras solicitaba rubias (¡montones de rubias, de todos los tipos, tonos y tamaños! ¡Dígaselo a sus amigos!) como azafatas en su velada de San Valentín. Se trataba de una fiesta nocturna en un barco en el lago Quinsigamond, pero estaba bien pagado, de modo que llamé por teléfono desde el bar y di mis medidas a una antipática recepcionista que me instó a presentarme en el club a las cuatro de la tarde del viernes siguiente. «Dicho sea de paso, más vale que no haya mentido sobre sus medidas. Es una fiesta para inversores importantes, y los jefes quieren estar seguros de que a esos peces gordos les guste lo que vean. Así que si no le va bien la ropa que tenemos preparada para usted se tendrá que ir a casa».

Veronica me prestó para el autobús.

—Debe de ser fantástico ser rubia—dijo—. ¡Quizá conozcas a un millonario!

No pude detectar ni una pizca de sarcasmo en su mirada. Le dije que podía dejar la escuela de secretariado y unirse a «nosotras» cuando quisiera.

Yo era una de las aproximadamente cien rubias que aparecieron en el muelle aquella tarde y no enviaron a ninguna de nosotras a casa—de hecho, unas cuantas descubrimos que nuestros vestidos de gasa violeta nos quedaban demasiado amplios, prueba de las dietas a base de zumo de ciruela a las que nos habíamos sometido desde que escuchamos la maligna advertencia de la secretaria. Cuando estuvimos todas juntas frente al director de eventos, éste se frotó las manos, soltó una risita y dijo que le gustaba lo que veía. El barco zarparía hacia la isla Drake, donde continuaríamos con la fiesta empezada en el barco antes de regresar a Worcester. Iba a ser la mejor fiesta a la que hubiéramos asistido, porque representaba el espíritu de las bebidas Herb Hill—divertido, asequible, y al mismo tiempo exclusivo—, al igual que las encantadoras damas que tenía delante. ¿Asequible y al mismo tiempo exclusiva? A mí me parecía que esa fiesta sería una cosa o la otra, pero no ambas, y al menos yo no entendí exactamente lo que se esperaba de nosotras. «Ah, y además es mi cumpleaños», concluyó, y todas coreamos: «Feliz cumpleaños, señor».

Nos dividió en grupos. Luego él y otros hombres trajeados que nunca nos hablaban directamente nos encomendaron pequeñas tareas—pasear de acá para allá por el suelo ligeramente resbaladizo de la cubierta, con o sin una bandeja con vasos, o decir «Hola» con una sonrisa, o asignar resguardos a perchas numeradas. Resultó que yo era un genio asignando resguardos a perchas, así que fui nombrada una de las diez chicas del guardarropa.

—No es terrible, pero tampoco es como para lanzar cohetes—comentó una chica de mi grupo—. Lo más difícil es permanecer despierta el tiempo suficiente para devolver los abrigos al final.

—Sí, creo haber escuchado al señor Ramsey decir que la cosa va a durar «hasta las seis de la mañana»—dijo otra.

Estábamos sentadas en lo más profundo del barco, examinando la tablazón de cubierta. Ya habíamos entrado sigilosamente en las suites acolchadas de terciopelo para comprobar que los extintores se hallaban donde se suponía que debían estar. Ya habíamos permanecido en pie perfiladas por la puesta de sol, dejando que la brisa del lago hiciera volar nuestras cabelleras como si fueran neblinas doradas alrededor de nuestras cabezas mientras probábamos las barandillas de las tres cubiertas. Comprobamos las escotillas de emergencia e hicimos que cada una de nosotras las localizara a ciegas, porque las dos chicas con más experiencia dijeron que a veces las luces se apagan antes de que suene la alarma.

—Cuando los tipos ricos se emborrachan…—empezó a decir Betty, y Dinah concluyó:

—Queman dinero. Puñados de billetes de dólares.

Dije que me costaba creerlo.

—Pues no te lo creas—dijo Dinah desdeñosamente, pero Betty añadió más amable:

—Cariño, yo tampoco me lo creía hasta que les vi hacerlo.

—Los hombres de negocios hacen cosas que no podemos entender—dijo Dinah.

—Es por la presión a la que están sometidos—añadió Betty.

Yo escuchaba en silencio, esperando que dijeran más cosas. Nunca antes me había topado con nadie como ellas: eran mujeres tan decididas a pensar bien de las personas que lograban que pareciera fácil hacerlo.

—Tonterías. Todos estamos sometidos a presión. Si es verdad que esos tipos queman billetes de dólares es que son una panda de bandidos—dijo la chica de mi lado. Se puso una servilleta en torno al cuello y otra en el regazo, sacó un bocadillo del bolso y le hincó el diente. Comía pulcramente, y, al igual que yo, tenía ojos muy oscuros para ser rubia. También había advertido su mirada exasperada cuando el director del club de campo dijo que era su cumpleaños.

Se llamaba Mia Cabrini y hacíamos pareja en el guardarropa; estuvimos allí durante las primeras tres horas. Creí que habría un rato de ajetreo recogiendo abrigos seguido de un período tranquilo hasta que tocara devolverlos, pero el guardarropa nunca dejó de estar abarrotado. Los peces gordos eran indecisos; no terminaban de saber si tenían frío o no. Mia llenaba las páginas de una libreta con taquigrafía. No le pregunté por qué.

Cuando terminó nuestro turno de tres horas, Dinah y Betty nos sustituyeron y nos «mezclamos» con los invitados. Bueno, Mia se mezcló. Yo salí a la cubierta superior y aproveché mi descanso para fumar. El barco parecía avanzar muy deprisa; el sólido borde de la orilla se iba quedando obstinadamente rezagado, como si tuviera problemas para seguir el ritmo. Íbamos dejando atrás bandas de luz sobre el agua oscura. Trajeron canapés pero las chicas de las bandejas no me ofrecieron ninguno. Lo mismo pasó con el vino; se suponía que no podíamos beber. Observé a los hombres ricos y a sus esposas y parejas mientras bailaban, jugaban a las cartas y llegaban a acuerdos: «Te admiraré exactamente lo mismo, ni más ni menos, que tú me admires a mí. Te amaré con la más estricta moderación».