9,99 €

Mehr erfahren.

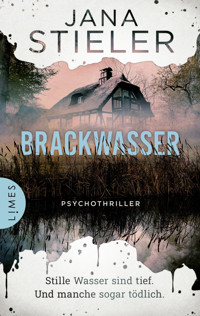

- Herausgeber: Limes Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Zwei entfremdete Schwestern. Ein Grab im Wald. Und ein Geheimnis, das auch nach Jahrzehnten tödlich ist.

Vor über zwanzig Jahren hatte Svea sich geschworen, nie wieder in die Heimat zurückzukehren. Nach einem Sommerfest verschwand Sveas beste Freundin ohne jede Spur. Aber nun wurde ihre Leiche gefunden, tief im Wald versteckt. Für Svea steht der Schuldige fest: ihr Schwager, der damals mit ihrer Freundin zusammen war. Keiner kennt die Wälder an der Schlei so gut wie er. Svea will ihre Schwester Fenja und deren Kinder mit allen Mitteln vor dem überzeugten Prepper schützen. Doch Fenja misstraut ihr zutiefst – und Svea kann ihr nicht sagen, was in jener Nacht wirklich geschah …

»Ein Roman, der mit seinen gut gezeichneten Figuren und dem stimmungsvollen Setting überzeugt.«

Inge Löhnig

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Vor über zwanzig Jahren hatte Svea sich geschworen, nie wieder in die Heimat zurückzukehren. Nach einem Sommerfest verschwand Sveas beste Freundin ohne jede Spur. Aber nun wurde ihre Leiche gefunden, tief im Wald versteckt. Für Svea steht der Schuldige fest: ihr Schwager, der damals mit ihrer Freundin zusammen war. Keiner kennt die Wälder an der Schlei so gut wie er. Svea will ihre Schwester Fenja und deren Kinder mit allen Mitteln vor dem überzeugten Prepper schützen. Doch Fenja misstraut ihr zutiefst – und Svea kann ihr nicht sagen, was in jener Nacht wirklich geschah …

Autorin

Jana Stieler volontierte nach Abschluss ihres Studiums bei den Kieler Nachrichten und lernte dabei den Norden mitsamt seinen Abgründen kennen und lieben. Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer Familie in Hamburg. Freie Tage verbringt sie am liebsten mit Küstenwanderungen oder im Kajak auf der Schlei.

Weitere Informationen unter: www.janastieler.de

Jana Stieler

Brackwasser

Psychothriller

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © Jana Stieler 2025.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.

© 2025 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Beate De Salve

Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von photocase.de (kallejipp) und Adobe Stock (knssr, Prasanth, Aleksey, photoenchen)

BSt · Herstellung: KH

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-31041-7V003

www.limes-verlag.de

Yet each man kills the thing he loves

By each let this be heard,

Some do it with a bitter look,

Some with a flattering word,

The coward does it with a kiss,

The brave man with a sword!

Oscar Wilde

Prolog

Wenn ich an dich im Wasser denke, stelle ich mir vor, dass der stille Jäger am Grund, der Hecht, ehrfürchtig verharrt, angesichts des mächtigen Schattens, der zwischen ihn und die Oberfläche gleitet. Ich sehe dich wie Ophelia auf dem Wasser schweben, die Lippen wie zu einem erleichterten Seufzer geöffnet. Um dich herum schwebt ein Feuerkranz aus rotem Haar. Manchmal tupfe ich noch weiße Punkte auf das Bild, die Blütenblätter des Wiesen-Wasserfenchels und der stängellosen Primeln. Du hast diese Landschaft geliebt, genau wie ich.

Diese Bilder spenden mir Trost, obwohl ich weiß, wie trügerisch sie sind. Auch im Brackwasser treibt eine Leiche nicht oben. Es enthält weniger Salz als die großen Ozeane – hier nur noch in etwa so viel wie das menschliche Blut.

Bestimmt konntest du dir am Anfang nicht vorstellen, dass nie wieder Sonnenlicht deine Netzhaut berührt. Beim ersten Untertauchen schnappst du überrascht nach Luft. Ein Fehler, denn so dringt das Wasser ein. Zuerst kämpfst du ohne echte Verzweiflung dagegen an. Du hältst für einen bösen Scherz, was mit dir geschieht. Der Augenblick, in dem du begreifst, dass du tatsächlich nie wieder atmen wirst, kommt dir wie eine Ewigkeit vor. Deine Hände greifen ins Leere, du schreist lautlos ins Wasser, bis unzählige Bläschen nach oben dringen. Dann tritt die Ohnmacht ein.

Nachdem du auf den Grund gesunken bist, ruhst du dort eine Weile. Ich habe herausgefunden, dass Schaum und Schleim aus den Atemlöchern kriechen, dass die Haare bald nur noch lose mit der Haut verbunden sind und der Körper erst wieder an die Oberfläche gehoben wird, wenn sich in ihm ausreichend Gase gebildet haben. Aber du bist nicht aufgetaucht. Hast so gut wie nichts für uns zurückgelassen, nur dein Haarband, das der Wind ins Schilf getrieben hat. Erst jetzt haben sie einen Knochen von dir gefunden. Seither treibt mich die Frage um: Wie konnte er in den Wald gelangen?

Du hattest Angst vor dem Tod, schon als Kind. Vor nichts anderem, aber vor dem Tod schon. Mich hingegen schreckt der Gedanke nicht, umzufallen und wie Totholz von Insekten zerfressen zu werden. Es würde mich nicht stören, wenn sich die Blaukehlchen im Röhricht ein paar meiner Haare nähmen, um sie in ihr Nest einzuflechten. So ist die Natur nun einmal, denkst du nicht auch?

Sterben tut nicht weh, so sagt man. Aber etwas muss dir doch Schmerzen bereitet haben – all der Hass, der notwendig war, damit es hierzu kam. Der Verrat, der alledem vorausging.

Was mich jedoch am meisten entsetzt, ist der Anblick der Hände, die dich unter Wasser halten. Denn es sind meine.

Torge

Mama umarmt mich so fest wie schon lange nicht mehr. Ich muss den Kopf zur Seite drehen, damit ich Luft bekomme, und sehe meinen Vater. Er liegt auf der Lauer, ich kenne diesen Blick. Ich muss ihm zeigen, dass mir dieser Gefühlskram eigentlich nicht passt. Also mache ich den Rücken ganz steif, bis meine Mutter mich loslässt und einen Schritt zurückgeht.

Sie seufzt auf diese Art, wie es Erwachsene manchmal tun – traurig-glücklich. »Dreizehn Jahre, mein Großer. Ist das zu fassen?«

Irgendetwas ist mit ihren Augen. Ich glaube, sie heult gleich los. Schnell drehe ich mich weg. Sie hat den Kuchen mit der vielen Schokolade gebacken. Den gibt es nur an Geburtstagen. Sonst bekommen wir so gut wie nie Süßigkeiten. Zucker macht Menschen zu süchtigen Schlappschwänzen, sagt mein Vater. Trotzdem war der Kuchen früher für mich das Beste an solchen Tagen. Heute denke ich, Mama sollte langsam mal aufhören, Herzchen aus Smarties darauf zu legen.

»Ich habe noch etwas für dich, nur eine Kleinigkeit.« Sie hat etwas in ein sauberes Stofftuch gewickelt. Geschenkpapier gibt es bei uns nicht. Papier wird aus Holz gemacht und dann weggeworfen, das ist Verschwendung.

Der Knoten in der Mitte des Bündels ist nicht fest, er geht fast von selbst auf. Das vierte Harry-Potter-Buch. Es ist nicht neu, das erkennt man an den Ecken. Sie sind eingedellt, sodass man das Weiße unter der Farbe sieht. Aber das ist okay. Ein neues würde schnell genauso aussehen, weil es überall rumfliegt. Bücherregale haben wir nicht.

»Danke«, murmele ich.

Am liebsten würde ich mich sofort wieder ins Bett legen, um herauszufinden, wie die Geschichte weitergeht, aber das kann ich leider nicht, weil ich gleich zur Schule muss. Und mein Vater hat auch noch etwas für mich.

Er grinst. »Das Beste zum Schluss.«

Er hat sein Geschenk gar nicht erst verpackt. Beeindruckt wiege ich das Messer in der Hand, ein richtiges, so eins für Erwachsene. Ich ziehe es langsam aus der Scheide und bewundere die Klinge. Sie hat am Rücken eine scharfzackige Säge, und der Knauf ist gleichzeitig ein Feuerstahl.

»Cool!«, rufe ich.

Mit einem Feuerstahl muss man nur noch etwas Zunder auftreiben. Das ist easy, wenn es nicht geregnet hat.

Wir haben keinen Fernseher, weil mein Vater sagt, dass da nur Schrott gezeigt wird. Dafür hat mich Onkel Sören manchmal was gucken lassen, wenn ich bei ihm war. In einem Film ist ein Flugzeug an einer Stelle abgestürzt, wo sonst nichts war. Als es in der Nacht kalt wurde, hat einer der Typen wie wild zwei Stöckchen aneinandergerieben, um ein Feuer zu machen. Plötzlich hat es gequalmt, und die anderen haben ihn gefeiert.

So ein Quatsch! Im echten Leben funktioniert das nicht so einfach. Sogar wenn man einen Feuerstein hat, macht man nicht mal eben so Feuer. Außer man hat noch einen Pyrit. Aber der liegt meistens nicht einfach so rum.

»Den Griff kannst du abschrauben«, sagt er. »Ganz schön viel Spielkram, aber darauf stehst du ja.«

Schnell checke ich sein Gesicht ab. Stellt er mir gerade wieder eine Falle? Wenn ich zugebe, dass ich auf Spielkram stehe, macht er sich vielleicht über mich lustig. Für undankbar soll er mich aber auch nicht halten, sonst wird er sauer.

Stumm sehe ich dabei zu, wie er mir das Messer aus der Hand nimmt und den Griff abschraubt. Er lässt den Inhalt auf den Tisch fallen. Da sind ein Kompass, eine Pinzette, eine Angelschnur, ein kleiner Schleifstein und noch anderer Kram.

»Danke. Ist ziemlich perfekt.« Ich versuche, nicht zu aufgeregt zu klingen, aber auch nicht so, als wäre es mir egal.

Er grinst breit mit geschlossenen Zähnen.

»Deine Mutter war nicht einverstanden«, sagt er dann.

Dass sie es nicht mag, macht sein Geschenk noch besser für ihn, glaube ich.

Ich grinse zurück. Mit dreizehn ist man so gut wie erwachsen, hat er vor Kurzem gesagt. Vielleicht verbündet er sich ja jetzt lieber mit mir als mit Malte.

Ich mag es nicht, wenn sie das machen. Früher fand ich Malte gut, weil ich dachte, dass er alles kann und alles weiß. Das stimmt aber gar nicht. Inzwischen finde ich ihn oft sogar eklig. Ich habe immer gedacht, Mama geht es genauso, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Egal. Ich will nicht darüber nachdenken, was ich gesehen habe, sonst drehe ich durch.

Irgendwie habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich so abweisend bin, obwohl sie sich um den Kuchen und ein Geschenk gekümmert hat. Als Papa einmal den Raum verlässt, lächele ich ihr zu, aber das sieht sie nicht, weil sie mit meiner Schwester beschäftigt ist.

Lina sitzt auf Mamas Schoß und sagt keinen Mucks. Sie ist ganz blass. Die dunklen Schatten unter ihren Augen wirken wie aufgemalt – wie bei einem Halloween-Vampirkind.

Mama macht sich Sorgen, das erkenne ich daran, wie sie die Augenbrauen zusammenzieht. Stimmt etwas nicht mit Lina? Sie ist über neun Jahre jünger als ich und kann eine totale Nervensäge sein, aber trotzdem hänge ich an ihr.

Gerade will ich fragen, was los ist, als mein Vater zurückkommt.

»Und, ist es scharf?«

Statt zu antworten, fahre ich mit dem Daumen über die Klinge. Obwohl ich gar nicht doll gedrückt habe, kommt sofort ein dicker, dunkelroter Blutstropfen.

Meine Mutter macht ein seltsames Geräusch, aber ich stecke nur kurz den Finger in den Mund, um das Blut abzulutschen.

»Hat gar nicht wehgetan«, behaupte ich.

Mein Vater lacht. »Dachtest du, ich schenke dir ein stumpfes Messer? Du kannst alles damit machen. Holz bearbeiten … oder Tiere. Selbst durch Knochen fährt es wie durch Butter.«

Ich sehe, wie meine Mutter zusammenzuckt.

»Erik …«

Die Augen meines Vaters werden ganz klein, aber Mama scheint es nicht zu bemerken. Ich wünschte wirklich, sie würde den Mund halten.

Bestimmt haben sie schon vorher wegen des Messers gestritten – oder aus irgendeinem anderen Grund. Es ist schlimmer geworden in letzter Zeit. Da ist dieser hässliche neue Ring um Mamas Handgelenk, so dunkelblau wie die Schatten unter den Augen meiner Schwester.

»Lass es nirgends rumliegen, wo Lina rankommt«, bittet sie mich.

Ich rolle genervt mit den Augen. Als ob mir so etwas Dämliches passieren würde! Wenn hier jemand schusselig ist, dann Mama. Sie ist doch diejenige, die gegen Schranktüren läuft und über den Treppenabsatz stolpert.

Angefangen hat das alles nach Linas Geburt. Da hat Mama an manchen Tagen einfach nur rumgesessen und irgendwo hingestarrt, wo gar nichts war. Eigentlich war sie plötzlich nicht mehr da. Fast wie ein Gespenst.

Manchmal passiert das heute noch. Dann sieht mein Vater sie ganz komisch an, fast als würde es ihm Angst machen. Auf jeden Fall macht es ihn wütend.

Ich frage Mama auch an diesem Tag nicht, was mit ihrem Handgelenk passiert ist. Ich weiß sowieso, was sie sagen würde: dass sie es sich irgendwo eingeklemmt hat. Inzwischen bin ich mir fast sicher, dass sie lügt. Wahrscheinlich ist sie gar nicht so schusselig, aber auch darüber will ich lieber nicht nachdenken.

Heute ist sie eindeutig da. Vielleicht sage ich ihr später, dass ich mich über ihr Geschenk gefreut habe.

»Krieg ich was davon?« Lina zeigt auf den Kuchen.

Sofort nehme ich mein neues Messer und schneide ihr ein dickes Stück ab. Dabei spüre ich so gut wie keinen Widerstand, wie Papa gesagt hat.

Das Stück ist fast zu groß für Linas Hand. Beim Abbeißen fallen ihr dicke Krümel aufs Kleid. Schnell pickt sie die Brösel auf und schiebt sie sich in den Mund. Als sie mir zulächelt, sind ihre Zähne mit Schokolade verschmiert.

Ich grinse zurück und zeige auf ihren Kuchen, damit sie weiterisst. Wir sind alle schlank, aber Lina ist richtig dürr. Ihre Arme sehen aus wie dünne Zweige.

»Heute gehst du in den Wald«, bestimmt mein Vater.

Er hat mir schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich mit dreizehn Jahren so weit bin. Er meint, ich muss lernen, mich selbst zu behaupten. Mal sehen, ob aus einer Memme nicht doch noch ein Mann wird – das waren seine Worte.

»Du kannst mitnehmen, was in einen Rucksack passt.« Er lässt es so klingen, als wäre es sehr großzügig von ihm, dass er mich nicht ganz ohne Gepäck in den Wald schickt.

Ich nicke automatisch, obwohl mir gerade klar wird, dass ich dann nicht mal eine Isomatte haben werde. Gut, dass ich im Juni Geburtstag habe und nicht im Januar. Trotzdem werden die Blätter auf dem Boden noch nass sein, denn in den letzten Tagen hat es ständig genieselt.

Ehrlich gesagt graut mir davor, im Dunklen alleine dort zu übernachten, aber das kann ich meinem Vater nicht sagen. Genauso wenig kann ich mit ihm über die Albträume sprechen.

Mama weiß davon. Sie schläft selbst nicht so gut, deshalb hat sie mich einmal nachts schreien gehört. Als sie ins Zimmer gekommen ist, war ich ganz durcheinander, sodass ich mit ihr über alles geredet habe.

Sie war wütend, aber nicht auf mich. »Er hätte wenigstens abschließen können, dieser Idiot.«

Mama hat ihren Onkel gemocht, genauso wie ich. Aber sie verzeiht es Sören nicht, dass er zugelassen hat, dass ich seine Leiche finde. Den Gestank in seinem Schuppen werde ich nie vergessen. Es hat nach Pisse und etwas anderem gerochen, ein bisschen süß – wie verfaultes Obst. Ich bin rausgerannt und habe gekotzt.

Vorher hatte nicht einmal mein Vater etwas gegen Sören, aber jetzt nennt er ihn einen Schwächling.

Es geht immer nur ums Überleben, sagt mein Vater. Deshalb soll ich in den Wald gehen, weil man nur da draußen etwas lernt.

»Man weiß nie, was kommt«, warnt er uns immer wieder. »Vielleicht musst du unseren Schutzraum mal verlassen, wenn es passiert.«

Malte hat uns genau erklärt, was es alles sein könnte. Die Russen haben Atomwaffen, die Chinesen Labore voller Viren, die Muslime wollen uns aus unserem eigenen Land vertreiben. Und die deutsche Regierung ist vielleicht sogar am gefährlichsten, weil sie uns anlügt und manipuliert.

Mein Vater sagt, wir sollen auf Malte hören, weil er recht hat.

Ich habe Malte einmal gefragt, warum nicht mehr Menschen etwas dagegen tun, und auch darauf hatte er eine Antwort.

»Gehirnwäsche … du weißt schon. All der Scheiß in den Zeitungen und im Fernsehen. Sie sind wie Zombies.«

Dann werden sie es wohl nicht schaffen, wenn es passiert, denn sie haben keinen Schutzraum im Keller.

Unseren hat mein Vater selbst gebaut. Von außen kann man den Eingang nicht gleich erkennen, er ist hinter einem Schrank versteckt. Natürlich kann man den wegschieben, aber erst einmal müssen sie darauf kommen. Und dann ist da noch die Tür, die sich nicht so leicht aufbrechen lässt.

In unserem Versteck lagern wir kistenweise Wasser und in den Regalen Konserven. Solange wir genügend Vorräte haben, wird keiner von uns den Raum verlassen müssen. Das ist gut, weil dann draußen viele Menschen rumlaufen werden, die sich nicht auf so etwas vorbereitet haben. Und die würden uns sicher bestehlen, vielleicht sogar umbringen.

Malte und Rena haben auch so einen Keller, aber sie sagen immer, wir sollen mit keinem über unsere Schutzräume reden.

Als es am Nachmittag so weit ist, kommt Mama mich holen.

»Kannst du nicht klopfen?«, frage ich genervt, weil sie so plötzlich im Raum steht.

»Habe ich, aber du hast es wohl nicht gehört.«

»Mhm.«

Kann sein, dass sie recht hat. Wenn ich mit irgendwas beschäftigt bin, kriege ich kaum etwas anderes mit. Sonst würde ich auch nichts schaffen, weil ich mir ein Zimmer mit Lina teile. Oft spielt sie neben mir, während ich Hausaufgaben mache, und redet dabei ganz viel.

Gerade sitze ich aber auf dem Fußboden, um zu zeichnen. Ein Schreibtisch hat nicht mehr ins Zimmer gepasst, und am Küchentisch habe ich erst recht nie meine Ruhe.

»Machst du noch Hausaufgaben?«, fragt Mama.

»Nein, ich hatte nur gerade eine Idee.«

»Für einen Comic?«

»Joa.«

»Zeigst du es mir?«

»Ist noch nicht fertig!«

»Okay.« Sie klingt enttäuscht. »Ich wollte dir eigentlich auch nur sagen, dass dein Vater wartet.«

Ich springe sofort auf. »Alles klar, hab den Rucksack schon gepackt. Steht da vorne. – Ey, Mama, was machst du da?«

Sie weiß, wie sehr ich es hasse, wenn jemand in meinen Sachen wühlt. Trotzdem hat sie sich meinen Rucksack geschnappt und fummelt an der Seitentasche herum.

»Ich will dir bloß ein Stück Kuchen einpacken – nur für den Fall, dass du später Hunger bekommst.« Keine Ahnung, wie sie ihn da reinbekommen will, der Rucksack sieht jetzt schon so aus, als ob er gleich platzt.

Zuerst habe ich den Schlafsack in den Rucksack gestopft. Danach war kaum noch Platz für irgendwas anderes, aber das ist mir egal. Ich will auf keinen Fall direkt auf der Erde liegen.

Ich hoffe nur, sie hat den Tampon nicht gesehen, den ich ihr geklaut habe. Den brauche ich als Zunder, wenn ich ein Feuer machen will. Es nieselt immer noch, sodass ich keine trockenen Baumschwämme finden werde. Ein Tampon nimmt kaum Platz weg, dafür geht die Watte ratzfatz in Flammen auf. Das hat mir mein Vater mal in einem YouTube-Video gezeigt.

Er ist der Einzige von uns, der ein Handy hat. So ist es sicherer, meint er.

Außerdem habe ich das Messer und mein neues Buch in den Rucksack gequetscht.

»Kann sein, dass der Kuchen nachher zerkrümelt ist.« Sie wirkt ganz traurig deswegen, und ich bekomme schon wieder ein schlechtes Gewissen.

»Macht doch nichts, Mama. Danke«, sage ich, während ich die Arme um sie lege.

»Schon gut. Und bitte sei vorsichtig.«

Schnell mache ich mich wieder los. »Mama!«

»Sei ganz ehrlich, soll ich mit ihm reden?«

»Denkst du etwa, ich bin zu feige?«

Sie seufzt. »Das hat doch nichts mit Feigheit zu tun, wenn du nicht im Wald übernachten willst. Das ist eine so dumme Idee, vor allem nachdem … nach allem, was war.«

Es kommt selten vor, dass sie sich gegen meinen Vater stellt. Zum Glück, denn wenn es zwei Seiten gibt, kann ich mich nicht für ihre entscheiden. Mama ist zu schwach.

»Ich will es wirklich durchziehen.«

»Wenn das so ist …«

Sie schaut zur Seite, aber es ist noch nicht vorbei. Die Art, wie sie an ihrem Arm herumpult, verrät mir, dass sie gleich noch etwas Peinliches sagen wird.

Ich presse die Lippen zusammen.

»Da ist so viel Angst in ihm, weißt du?«, flüstert sie und berührt mit einem Finger den dünnen, hellen Strich, der quer durch meine rechte Augenbraue geht, seit ich als kleines Kind gegen eine Tischkante geknallt bin.

Ich stöhne genervt auf. Angst! Als ob Papa vor irgendetwas Angst hätte. Manchmal sieht Mama die Dinge nicht richtig – vielleicht, weil sie selbst sich dauernd Sorgen macht.

»Ich muss jetzt los, Mama.«

Schnell flitze ich an ihr vorbei aus dem Zimmer.

In der Küche wartet mein Vater auf mich. »Da bist du ja. Dachte schon, du drückst dich.«

»Quatsch, lass uns endlich losgehen.«

Ich ahne, warum er mitkommt: Er will dafür sorgen, dass ich nicht zu nahe beim Haus bleibe, weil er mich immer noch für einen Schisser hält. Das kränkt mich.

Er läuft neben mir her, ohne einen Ton zu sagen, bis wir in einem Waldstück ankommen, in dem die Bäume ganz dicht beieinanderstehen. Von hier aus ist der Weg nicht mehr zu erkennen.

Ich schneide eine Grimasse, die cool wirken soll. »Perfekt. Und jetzt hätte ich gerne ein wenig Privatsphäre.«

Der Spruch scheint meinem Vater zu gefallen. Lachend verschwindet er hinter den Büschen.

Ich sehe ihm nach und sage mir, dass ich jederzeit nach Hause finden würde. Dafür muss ich nicht irgendwelche Brotkrümel verstreuen, so wie Hänsel und Gretel. Von Papa weiß ich, wie man Wildwechsel, Bäume und Steine liest. Ich kann sogar die Sterne als Kompass benutzen, das hat mir Sören beigebracht.

Aber eine Sache habe ich ohne Hilfe verstanden: Die Angst ist auch gut darin, Fährten zu lesen. Ich weiß, dass sie mich später aufspüren wird. Die Dunkelheit löscht alles aus, was man im Licht erkennt, aber man sieht deshalb nicht weniger. Stattdessen tauchen Dinge auf, die sonst unsichtbar sind.

Ich darf nicht an Sören denken, sonst sehe ich ihn wieder vor mir. So, wie er war, als ich ihn gefunden habe.

Er hat sich ein verdrehtes Tuch um den Hals geknotet und das andere Ende um eine Kante seiner Drechselbank geschlungen. Ganz komisch verrenkt, das Gesicht weiß und blau verfärbt, saß er darunter. Davor dachte ich, dass die Füße in der Luft baumeln müssen, wenn man sich erhängen will. So wie auf den Bildern von Menschen am Galgen.

Zu spät, jetzt habe ich doch an ihn gedacht.

Svea

»Wie kannst du nur hier leben?«, fragt meine Mutter.

Ich war noch nie gut darin, ihre stumpfe Miene zu deuten, aber in ihrem Tonfall glaube ich, einen Vorwurf ausgemacht zu haben.

In den vergangenen fünfundzwanzig Jahren deutete nichts darauf hin, dass ich jemals zurückkehren würde – außer für die üblichen kurzen Besuche zwischen zwei Projekten. Bei diesen wenigen Gelegenheiten, zu denen wir uns trafen, hat meine Mutter nie so etwas gesagt wie »Man hört ja so selten von dir!«, »Kommst du bald wieder vorbei?« oder »Willst du wirklich schon fahren?«.

Auch dass sie mir in die Augen sieht, kommt selten vor. Gerade folgt ihr Blick der Kuppe ihres Zeigefingers, mit der sie die Maserungen des schweren Eichentischs nachzeichnet.

Es ist das erste Mal, dass sie mich besucht, seit ich vor gut drei Wochen in das weiße Fachwerkhaus am Waldrand gezogen bin. Onkel Sören hat es mir vermacht, doch in der Gegenwart meiner Mutter will ich so wenig wie möglich an ihn denken. Der Schmerz ist zu roh, als dass ich ihn verbergen könnte, und er würde sie und mich beschämen. Zwischen uns existiert nicht diese Art von Vertrautheit, in der man seinen Gefühlen freien Lauf lässt.

Ich frage mich, warum sie hier ist, wo sie sich in diesem Haus doch so offensichtlich unwohl fühlt. Wahrscheinlich denkt sie, die Höflichkeit gebiete einen Gegenbesuch, nachdem ich am vergangenen Sonntag zum Kaffeetrinken bei ihnen war. Genau wie früher gab es Zuckerkuchen und Bienenstich, dazu starken Kaffee und Kondensmilch aus einem weißen Porzellankännchen mit Goldrand. An ihrem Sonntagskaffee halten meine Eltern fest, komme, was wolle. Man könnte annehmen, dass es um den Genuss geht, zumindest aber um ein lieb gewonnenes Ritual. Doch ich weiß es besser, die beiden haben noch nie etwas genossen. Für sie zählt nur eins: Die Dinge müssen so erledigt werden, wie sie immer erledigt wurden.

Für sie ist deshalb mein älterer Bruder Ole das gute Kind. Er hat seine Heimat nie verlassen, egal, welche Träume mal in ihm gesteckt haben mögen. Er erscheint jeden Sonntag pünktlich zum Kaffeetrinken, gemeinsam mit seiner Frau Doreen und den Zwillingen.

Unsere Schwester Fenja hingegen lässt sich nur selten blicken. Genau wie ich wohnt sie auf der anderen Seite der Schlei. Der Meeresarm hat sich schon früher als scharfe Trennlinie zwischen den kleinen Orten erwiesen, obgleich die Fähre andauernd das Wasser überquert.

Wenn Fenja doch einmal bei unseren Eltern auftaucht, dann alleine oder selten einmal mit den Kindern, nie mit ihrem Mann. Das weiß ich von Ole, mit dem ich von Zeit zu Zeit telefoniere.

Allerdings hat sich unsere Mutter auch nie bemüht, ihren beiden verlorenen Töchtern wieder näherzukommen. Andere würde die Trauer um einen engen Verwandten enger zusammenrücken lassen, bei uns ist das Gegenteil der Fall: Es gibt nun eine weitere Sache, über die wir nicht reden.

»Ich könnte hier niemals leben.« Diesmal hat sie ihre Abneigung nicht in eine Frage verpackt.

»Jemand muss sich um seine Sachen kümmern. Und vielleicht wird ja irgendwann Gras über alles wachsen«, entgegne ich.

Was redest du denn da?Halt die Klappe, Svea! Wie sollte Gras darüber wachsen, nachdem irgendein Hund Julias Schienbein ausgebuddelt hat und Onkel Sören mit einem handgeknüpften Strick um den Hals verreckt ist?

»Gras darüber wachsen«, wiederholt meine Mutter. »Meinst du die Sache mit Julia? Daran habe ich gar nicht gedacht.«

Ungläubig sehe ich meine Mutter an. Wie kann sie nicht an Julia gedacht haben? Nun, da er als ihr Mörder gilt, sind Sören und meine einstmals beste Freundin untrennbar miteinander verbunden, auch wenn sie damals auf zwei unterschiedlichen Planeten zu existieren schienen.

Ungeduldig wippe ich mit dem Fuß. »Woran hast du dann gedacht?«

Sie antwortet nicht, aber ihr Blick wandert zu den Jagdtrophäen an der Wand.

Ihre offen zur Schau getragene Abscheu gegenüber der Einrichtung ihres Bruders fühlt sich wie eine nicht hinnehmbare Kritik an ihm an.

Missmutig verziehe ich das Gesicht. »Die wollte ich längst abhängen.«

Die Geweihe an der Wand lassen ihn wie einen Trophäenjäger aussehen. Obwohl ich selbst von Zeit zu Zeit ein Tier erlege, käme es mir nie in den Sinn, das Töten als Heldentat auszustellen. Viel eher ist es der Preis, den ich zahle, um Fleisch essen zu können.

Auch bei Sören kann ich mir nicht vorstellen, dass er mit dem Wandschmuck protzen wollte. Die Geweihe sind das, was übrig bleibt, und es war ihm immer wichtig, nichts verkommen zu lassen. Seiner Meinung nach sollte niemand ein Filet braten, der nicht auch die Innereien verwertete – oder sie zumindest dem Hund überließ.

Ein paarmal nahm er meinen Bruder und mich mit auf die Jagd. Unsere Eltern hatten nichts dagegen, obwohl wir noch Kinder waren. Wieso sollten sie auch, wo sie doch von der Fischerei lebten? Das Töten war für uns weder ein Vergnügen noch ein Skandal, es war Teil unseres Alltags.

»Und wenn ich dann noch an diese Leute da im Wald denke …« Meine Mutter zieht ihre Strickjacke enger um sich, als könnte man an diesem warmen Junitag frieren.

Bevor ich es aufhalten kann, entweicht mir ein kleines Kichern, woraufhin sich sofort ihre Kiefermuskeln verkrampfen. Ich hatte nicht vor, sie zu kränken, aber ihr kann doch unmöglich entfallen sein, dass ihre jüngste Tochter Fenja ebenfalls zu diesen Leuten gehört.

»Entschuldigung …« Ich bringe das Wort »Mama« nicht über die Lippen, und »Mutter« erinnert zu sehr an verzogene Bälger in Internatsfilmen. »Soll ich uns einen Tee machen?«

»Mhm.«

Für mich klingt es wie ein Ja, also setze ich den Wasserkessel auf und hänge Teebeutel in zwei Weihnachtsmarkttassen mit angeschlagenen Rändern. Auf gutes Porzellan, wie es bei meinen Eltern sonntags auf den Tisch kommt, hat Sören keinen Wert gelegt.

Der Tee stammt von Tina, meiner ältesten Freundin – wenn man einmal nur die Lebenden zählt. Sie hat mich und die wenigen Habseligkeiten, die ich behalten wollte, mit ihrem Auto hierher kutschiert. Außerdem hat sie mir ein riesiges Care-Paket dagelassen. Bestimmt dachte sie, es gäbe hier nirgendwo einen Supermarkt. Es muss ihr vorgekommen sein, als stände mein Waldhaus am Ende der Welt.

»Pittoresk«, hat sie es nach einigem Hüsteln genannt. Ihr war anzusehen, wie sehr es sie bei der Vorstellung schauderte, an einem Ort wie diesem zu leben.

Ich habe schallend gelacht, da ihre geliebte Großstadt weitaus mehr Gefahren birgt und Menschenmassen vor gar nichts schützen.

Nur Zufall und Geldnot konnten zwei so gegensätzliche Menschen wie uns zusammenführen. Wir haben uns in Dresden kennengelernt, wo wir uns als Studentinnen eine Wohnung teilten. Ich hatte mich für Forstwirtschaft eingeschrieben, Tinas Wahl war auf Germanistik und Philosophie gefallen. Außer dass wir chronisch pleite waren, verband uns nichts, und doch hat sich das Band zwischen uns als erstaunlich haltbar erwiesen. Das Gewebe unserer Freundschaft wurde nicht zerschlissen, wie es bei großer Ähnlichkeit geschehen kann, wo kleine Abweichungen umso stärker irritieren. Wir lebten von Anfang an mit einer riesigen Kluft zwischen uns, die wir mit liebevollem Spott zur Kenntnis nahmen, aber gar nicht erst zu schließen versuchten. Du nun wieder.

Tina, die mittlerweile in Hamburg wohnt, ist eine unerschöpfliche Quelle an Sinnsprüchen wie denen, die auf den Papieretiketten der Teebeutel stehen. Heute lese ich auf dem einen: Glück ist Liebe, nichts anderes, und auf dem anderen: Nächstenliebe liebt mit tausend Seelen.

Hastig reiße ich die Zettelchen ab, bevor ich eine der Tassen vor meiner Mutter abstelle und den Gesprächsfaden wieder aufnehme.

»Wieso sollte ich mich vor ein paar Spinnern im Wald fürchten?«, frage ich. »In Kanada waren Bären und Wölfe um mich herum.«

Wehmütig denke ich an das Aufforstungsprojekt, an dem ich zuletzt mitgearbeitet habe. Von allen Ländern, die ich bereist habe, hat mir Kanada am besten gefallen. Ich bin im Frühherbst dort angekommen, als die Ahornblätter sich feuerrot verfärbten. Die Einheimischen versorgten uns mit frisch gebackenem Blaubeerkuchen und fragten uns neugierig über unsere Arbeit aus.

»Menschen sind gefährlicher«, brummt meine Mutter.

Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Insgesamt habe ich wenig Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Wenn sie nur nicht so oft von Leuten getätigt würde, die sich für gebildet halten. Mit einem Rotweinglas in der Hand und dieser kultivierten Weltverachtung in der Stimme, die ich lächerlich finde. Womöglich kennen solche Leute die Welt sogar auf Latein, aber immer nur aus zweiter Hand.

Meine Mutter zählt jedoch nicht zu ihnen, deshalb verkneife ich mir ein gehässiges Grinsen. Trotzdem irrt sie sich, was diese speziellen Menschen im Wald angeht. Sie sind Spinner, wahrscheinlich nicht einmal harmlose, aber garantiert zählen sie nicht zu den Spitzenprädatoren. Selbst Erik, meinem Schwager, würde ich das nicht zugestehen, obwohl ich ihn durchaus für gefährlich halte.

»Ich werde mich wohl irgendwie mit ihnen arrangieren«, entgegne ich.

»Du musst ja wissen, was du tust.« Die Aggressivität in ihrem Tonfall ist jetzt nicht mehr nur unterschwellig.

»Stört es dich, dass Sören mir alles hinterlassen hat?«, frage ich geradeheraus. Ich verstehe ja selbst nicht, was ihn da geritten hat.

Sie zuckt mit den Achseln. »Das Haus und den Wald hätte ich niemals gewollt, aber der Verkauf hätte einiges eingebracht.«

Die Fischerei ist ein hartes Geschäft und das Geld bei uns immer knapp gewesen. Sofort zwackt mich mein Gewissen.

»Braucht ihr Geld?«

»Es gehört ja nun dir.«

Natürlich werden sie keinen Cent von mir annehmen.

Es überrascht mich, wie mühelos meine Mutter und ich in unsere alten Rollen gleiten. Dabei war ich eine andere in den letzten Jahren. Ich glaube, dass die Bestandteile des Geistes den Molekülen des Wassers ähneln, die in einem wilden Tanz ständig neue Verbindungen eingehen. Es sind nur die von der Gewohnheit geformten Erwartungen der anderen, die uns immer wieder in unflexible Formen pressen. Manch einem gibt das womöglich Halt, aber mir gefällt nicht, wer ich in ihren Augen bin.

»Wie geht es Papa?«, wechsle ich das Thema.

»Sein Rücken ist schlimmer geworden. Vielleicht wäre er sonst mitgekommen.«

»Verstehe«, behaupte ich, doch in Wahrheit bezweifle ich, dass es sein Rücken war, der ihn von einem Besuch bei mir abgehalten hat.

»Hast du Fenja denn gesehen, seit du hier bist?« Meine Mutter deutet erneut in Richtung Wald. Ihr rechtes Auge zuckt, wie immer, wenn sie nervös ist. Sie hat also doch nicht vergessen, dass ihre jüngere Tochter zu denen gehört.

Bei dem Gedanken an Fenja durchfährt mich ein scharfer Schmerz. Als sie geboren wurde, war ich bereits zehn Jahre alt. Echte Spielkameradinnen konnten wir deshalb nicht mehr sein, stattdessen wurde sie für mich zu einer Mischung aus meinem eigenen Kind und einer innig geliebten Puppe.

Der Zauber ihres arglosen Lächelns schlug mich von Anfang an in seinen Bann. Alles, was an Liebe und Zärtlichkeit in mir war, richtete ich auf sie. Beim Rest unserer Familie standen solche Empfindungen nicht hoch im Kurs. Zäh und bodenständig sollten wir Kinder sein. Und im Sinne der Tradition handeln.

Niemand kam auf die Idee, dass auch einmal unser Bruder auf seine kleine Schwester hätte aufpassen können, aber es machte mir nichts aus, dass immer nur ich gefragt wurde.

Als meine Freundschaft mit Julia enger wurde, hätte dies das Ende meiner innigen Verbindung zu Fenja bedeuten können. Doch Julia akzeptierte nicht nur, dass ich von Zeit zu Zeit meine Schwester mitschleppte, sondern sie schien Fenja wirklich gernzuhaben. Wir fütterten die Kleine mit Walderdbeeren, kochten aus Bärlauch Tee für ihren zerzausten Plüschhasen und knüpften Blumenketten, mit denen wir Fenjas silberblondes Haupt krönten.

Erst als Julia sich in Erik verliebte, tat sie all diese Spiele als kindisch ab. Seinetwegen ließ sie nicht nur Fenja und unser kleines Märchenreich auf den Feldern und am Wasser hinter sich, sondern zog sich auch von mir zurück.

Dass meine Schwester sich später für denselben Mann entschieden hat, kommt mir immer noch wie ein böser Scherz vor. Als Erik sie schwängerte, war Fenja gerade einmal zwanzig Jahre alt! Während ich auf der Suche nach Vergessen und Erkenntnis von einem Forschungsprojekt zum anderen raste, heiratete meine Schwester ausgerechnet den Mann, den ich hasste.

Die Nachricht erreichte mich im australischen Busch, in Form einer E-Mail. Alles, was Fenja mir mitteilen wollte, hielt sie direkt in der Betreffzeile fest: Wage es nicht, etwas zu sagen. Mehr schrieb sie nicht. Von einer bösen Vorahnung erfüllt, klickte ich auf das angehängte Foto. Darauf standen Erik und sie eng umschlungen nebeneinander. Fenja war barfuß, sie trug ein flatteriges Hippiekleid und eine Blume im Haar. Ich sah mir Erik an – und wollte danach nichts lieber, als das Bild quer durch sein triumphierendes Lächeln zu zerreißen. Dafür hätte ich es allerdings erst einmal ausdrucken müssen. In dem Moment kam es mir wie eine speziell an mich gerichtete Provokation vor, dass er seinen Arm so fest um sie gelegt hatte. Doch natürlich war es unwahrscheinlich, dass er sich auch nur einen Deut um meine Gefühle scherte.

Vielleicht hätte ich abreisen sollen, um in schillernder Rüstung zu Fenja zu eilen und sie seinen Klauen zu entreißen. Da es mir dafür aber zu spät zu sein schien, stürzte ich mich stattdessen in eine Affäre mit einem australischen Surfer. Ein Klischee, ich weiß.

»Hörst du mir überhaupt zu?«, fragt meine Mutter verärgert.

»Entschuldigung«, erwidere ich kühl.

Was hat sie zuletzt gesagt? Ach ja, es ging um Fenja.

»Ich habe sie beim Einkaufen getroffen«, berichte ich widerwillig.

Ich wünschte, meine Mutter würde endlich verschwinden. Was versuchen wir uns eigentlich vorzumachen? Hier sitzen sich zwei Fremde gegenüber, die nur durch den primitiven Akt der Geburt miteinander verbunden sind.

Als hätte sie meine Gedanken gelesen, schüttet sie mit wenigen hastigen Schlucken ihren Tee hinunter.

»Ich muss los«, sagt sie dann. »Dein Vater fragt sich sicher schon, wo ich bleibe.«

Ohne zu zögern, springe ich auf, um sie zur Tür zu begleiten.

»Bleib sitzen«, sagt meine Mutter. »Ich finde den Weg.«

Es wäre auch kaum möglich, den Ausgang zu verfehlen, immerhin sitzen wir in Sichtweite der Haustür.

Wenn man das Haus betritt, gelangt man direkt in die geräumige Küche, wo auch der Esstisch steht. Es gibt im Erdgeschoss keinen Flur, sondern nur noch das Wohnzimmer nebenan sowie ein altmodisches Bad mit dunkelgrünen Kacheln und einer Wanne in Altrosa. Im oberen Stockwerk befinden sich drei weitere Zimmer – mehr Raum, als ich für mich alleine benötige.

Im Vorbeigehen fährt meine Mutter mit einem Finger durch den Staub auf der Kommode. »Du solltest hier dringend mal sauber machen. Vielleicht fragst du Fenja, wenn du selbst zu beschäftigt bist. Ich weiß, dass sie für Sören geputzt und er sie dafür bezahlt hat.«

Die Idee, Fenja für mich putzen zu lassen, ist dermaßen absurd, dass ich ungläubig auflache. Doch da hat meine Mutter bereits die Tür hinter sich geschlossen.

Beinahe hätte ich Fenja nicht erkannt, als sie mir auf dem Parkplatz des Supermarktes über den Weg lief. Ihr Haar, ihre Konturen und die Gestalt hatten sich kaum verändert, doch die Augen des Mädchens, das sie einmal gewesen war, hatten nie so stumpf ausgesehen. Auf ihrem Arm prangte ein frisches Schmetterlingstattoo, dessen Umrisse noch geschwollen und gerötet waren. Ich nahm an, dass es Freiheit symbolisieren sollte, dabei wirkte meine Schwester so abgemagert und nervös wie ein schlecht gehaltenes Tier.

»Das ist eure Tante, nur falls ihr euch nicht erinnert. Ist eine Weile her«, zischte sie in die Richtung ihrer Kinder, obwohl ihre Worte eigentlich mir galten. Ihre Wut hatte ich erwartet, doch der Schmerz, der dabei in ihrem Blick aufflackerte, raubte mir den Atem.

Bei unserer letzten Begegnung hatte mir der schlaksige Junge neben ihr bis unter die Brust gereicht, nun musterten wir uns auf Augenhöhe. Auch der finstere Blick, mit dem er mich bedachte, war neu.

Mehr setzte mir allerdings der Anblick des kleinen, lächelnden Mädchens auf Fenjas Arm zu. Ich hatte meine Nichte bislang kaum wahrgenommen. Für mich sieht ein Baby wie das andere aus. Ich fand es schon immer befremdlich, wie diese eigentümlichen Wesen manche Menschen derart in Verzückung versetzen, dass sie nur noch gurrende Laute von sich geben.

Doch Lina war kein Baby mehr. Stattdessen war sie ein Ebenbild meiner Schwester, als sie im gleichen Alter gewesen war. Bei ihrem Anblick überrollte mich eine Flut von schmerzlichen Erinnerungen.

Meine kleine Schwester! Ich wollte sie mit mir nehmen und vor allem beschützen, was ihren Augen den Glanz raubte.

Doch wieder einmal habe ich sie nach einem unbeholfenen Abschied einfach so ziehen lassen.

Nachdem meine Mutter gegangen ist, fühle ich mich ausgehöhlt von ihrer vollkommenen Freudlosigkeit. Nur in einem Punkt hatte sie recht: Das Haus sieht wirklich aus wie ein Saustall. Bis zu diesem Moment ist es mir nicht einmal aufgefallen. Das viele Reisen zu entlegenen Orten hat mich resistent gegen kleinere Zumutungen gemacht. Zudem sind die Krümel und der Staub zum Teil immer noch seine Krümel und sein Staub, Spuren seines Lebens. Bisher habe ich es nicht über mich gebracht, sie mit einem Besenstrich zu tilgen.

Dies wäre ein guter Zeitpunkt, mich ins Bett zu verkriechen und dort apathisch die Decke anzustarren. Doch ein warmer Atem an meinem Oberschenkel erinnert mich daran, dass ich nicht länger nur für mich verantwortlich bin.

»Du hast recht, Laika«, sage ich und kraule Sörens Husky sanft den Hals. »Schluss mit dem Selbstmitleid. Es wird Zeit, die Hühner zu füttern.«

Ich habe die Hündin zusammen mit dem Haus, dem Waldstück, zwei herumstromernden Katzen und zehn Hühnern geerbt. Eines von Laikas Augen ist bernsteinfarben, das andere eisblau. Zu Beginn dachte ich, dass ich sie nie würde ansehen können, ohne diese Asymmetrie verstörend zu finden, aber letzten Endes habe ich mich schnell an ihre Gesellschaft gewöhnt.

In den ersten Tagen führten wir stumme Verhandlungen über unser Zusammenleben, bis wir einen Weg fanden, miteinander umzugehen, doch mittlerweile gefallen mir ihre Augen und das wölfische Gesicht. Und sie hat wohl begriffen, dass sonst niemand mehr da ist, um sie zu versorgen; jedenfalls bleibt sie immer in meiner Nähe.

Auch auf dem Weg zum Stall weicht sie mir nicht von der Seite. Vielleicht will sie auch nur während der Abwesenheit ihres Herrchens aufpassen, dass ich keine Fehler mache.

Schon am Ende meiner ersten Woche hier hat der Habicht mir eines der Hühner gestohlen. Er hinterließ nicht mehr als eine hübsche gestreifte Feder, die nun die Wohnzimmerkommode schmückt.

Der Verlust der Henne kümmerte mich nicht, viel eher bewunderte ich die Schläue des Raubvogels. Ich wusste nicht, dass sie ihre Ziele ausspähen, um herauszufinden, wann sie mit Beute rechnen können. Wir hatten gerade erst Sörens Urne im Friedwald versenkt, und ich fühlte mich in keiner Weise verantwortlich für den Besitz, den er mir hinterlassen hatte. Es war mir unmöglich, zu begreifen, dass grobe Asche alles sein sollte, was von ihm geblieben ist. Für mich streifte Sören weiter durch den Wald.

Erst als ich mir nicht mehr vormachen konnte, dass er irgendwann zurückkehren würde, versorgte ich die Tiere gewissenhafter. So fand ich heraus, wie dumm es von mir gewesen war, die Hühner stets zur gleichen Zeit aus ihrem sicheren Verschlag in das Außengehege zu lassen. Der Habicht hatte nicht lange auf der Lauer liegen müssen, um meine Gewohnheiten zu erkunden.

Seit ich die Zeiten für den Freigang der Hühner variiere, hat keines von ihnen mehr gewaltsam Federn gelassen. Beim Füttern bin ich jedoch weiterhin pünktlich, weil die Tiere sonst nervös werden. Ich gebe mir Mühe mit ihnen, mische Brennnesseln und etwas Pflanzenöl in das Grünfutter, aber ich fasse sie nicht an, niemals. Nicht einmal, um rasch ein Ei hervorzuklauben. Lieber warte ich, bis sie es von selbst freigeben. Alles an ihnen ist mir zuwider – ihr Kopfrucken, die Laute, ihr aufgeregtes Flattern und die starren Augen. Für Sören werde ich sie trotzdem behüten, so gut ich eben kann. Falls es notwendig werden sollte, spanne ich ein Netz über das Außengehege, obwohl ich denke, dass es jedes Lebewesen verdient, ab und zu freien Himmel über sich zu sehen, sogar diese Hühner.

Svea

Später am Tag lasse ich mich mit einem Glas Weißwein auf der von Sören selbst gefertigten Holzbank hinter dem Haus nieder, von wo aus ich auf eine kleine Wiese und den Wald blicke. Auf der Vorderseite liegt die Schlei, nur durch den Zaun und einen schmalen Wanderpfad vom Grundstück getrennt.

Entlang der moosbewachsenen, maroden Latten, die das Grundstück rundherum eingrenzen, hat mein Onkel Blumen und Sträucher gepflanzt. Die verholzten Hortensienbüsche sehen nicht so aus, als habe sie jemals irgendwer in Form gebracht, aber mir hat der verwilderte Garten schon immer gefallen.

Unvermittelt steigt mir der anisähnliche Duft der Lakritz-Tagetes in die Nase, die Sören angepflanzt hat, um daraus Likör zu machen. Wie erwachsen ich mich gefühlt habe, als er mich zum ersten Mal davon nippen ließ.

Und der alte knorrige Apfelbaum! Seine Rinde ist mittlerweile, ebenso wie der Zaun, von Moos überwuchert. An dem stärksten seiner Äste sind noch die tiefen Einkerbungen der Seile zu sehen, an denen Sören für uns Kinder eine Schaukel angebracht hatte. Ich habe darauf immer so viel Schwung geholt, wie ich nur konnte, um dem Himmel näher zu kommen. Den Oberkörper hielt ich dabei ganz weit nach hinten geneigt, sodass ich nur noch Blau und Wolken vor Augen hatte, bis ich nicht mehr wusste, ob ich über oder unter ihnen flog. Es ist eine der wenigen Erinnerungen, die mir ein Lächeln entlocken.

Zu meinen Füßen liegt Laika und lässt sich von mir hinter den Ohren kraulen. Mit der Dämmerung gesellen sich die Fledermäuse zu uns. Unermüdlich flattern sie in immer gleichen Bahnen hin und her, bis sie hinabstoßen, um ein Insekt zu erbeuten.

Die Idylle um uns herum erfüllt mich für einen Moment mit Frieden, bis sie sich jäh in etwas anderes verwandelt. Es ist nichts Greifbares, nur eine winzige Verschiebung in der Atmosphäre, die jedoch ausreicht, um die Schweißperlen in meinem Nacken in eisige Nadelspitzen zu verwandeln. Diese diffuse Ahnung von Gefahr schärft jeden meiner Sinne, bis mir selbst das Zirpen der Grillen so schrill in den Ohren klingt wie die Violinen der Duschszene in Psycho. Zugleich schwillt das helle Fiepen in meinem Ohr an, das mich seit Jahren begleitet.

»Tinnitus, chronisch«, hat der Arzt gesagt. »Da hilft nicht viel, außer sich damit abzufinden.«

Aus Laikas Kehle dringt ein Knurren.

»Spürst du es etwa auch?«, flüstere ich.

Nicht weit von uns entfernt knackt es im Gehölz. Schon läuft Laika aufgeregt in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen ist. Ich folge ihr gemächlich, während mein Herzschlag sich wieder beruhigt.

Der Laut war real – höchstwahrscheinlich wurde er von einem Tier verursacht –, aber meine Ängste sind anderer Natur. Sie haben nichts mit tatsächlichen Gefahren zu tun, denen ich mich, ohne zu zögern, stelle. Die Menschen, die in den vergangenen Jahren meine Furchtlosigkeit gerühmt haben, wären erstaunt, mich hier zu erleben. Seit ich zurückgekehrt bin, hat sich ein altes, diffuses Grauen wieder eingeschlichen. Ein Duft, eine Perspektive, manchmal sogar die Anordnung der Wolken über den Feldern … alles kann ausreichen, um es zu wecken. Ohne jede Vorwarnung flackern dann unscharfe, abgehackte Bilder vor meinem inneren Auge auf. Die beunruhigenden Leerstellen ergänze ich mit umso grauenerregenderen Details.

Und doch erfüllt mich die vertraute Landschaft zugleich immer wieder mit tiefem Glück. Weder die Ereignisse in meiner Jugend noch die spätere Entdeckung exotischerer Orte haben meiner einst naiven Liebe zu dem Wasser, dem Wald und den Salzwiesen etwas anhaben können.

Als Julia vor siebenundzwanzig Jahren verschwand, waren wir sechzehn Jahre alt. Zuerst haben sie das Wasser nach ihr abgesucht. Ihr Haarband hatte sich im Schilf verfangen, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, an der sie zuletzt gesehen wurde.

Ich sollte vielleicht erwähnen, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht alleine war. Eine Zeugin, die anonym bleiben wollte, hat uns beide beobachtet. Natürlich setzten die Polizisten alles daran, so viele Details wie möglich aus mir herauszukitzeln, doch ich konnte ihnen nicht helfen. Julias Verschwinden blieb ein Rätsel, aber sie war nicht wirklich fort. Sie verfolgte mich beharrlich. Julia war immer da, wie die Grundierung auf einer Leinwand, die alle Farben darauf beeinflusst, auch wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt.

Dann brachte vor anderthalb Monaten ein Hund seinem Herrchen Julias Knochen aus dem Gehölz mit. Wie war ihr Schienbein auf die andere Seite der Schlei gelangt? Die Polizei durchkämmte den Wald, aber der Rest des Skeletts blieb verschollen. Trotzdem war anzunehmen, dass Julia den Verlust ihres Schienbeins nicht überlebt hatte.

Obwohl es keine Hinweise auf irgendetwas gab, war bald darauf mein Onkel tot – und so mordverdächtig, dass weitere Ermittlungen bestenfalls halbherzig vorangetrieben werden. Nachdem er sich den Strick genommen hatte, fanden sie bei ihm zwei Dinge: Zum einen verstaubte in einer seiner Schubladen das Armband, das Julia an jenem Abend getragen hatte. Zum anderen entdeckte man einen Umschlag mit Fotos von sehr jungen Frauen. Sie waren nicht nackt, aber offensichtlich heimlich und mit sexuellem Unterton fotografiert worden. Die Abzüge zeigten Mädchen in Badeanzügen, mit runtergerutschten Trägern oder hochgewanderten Säumen. Auf einem älteren Foto stand Julia, nur mit einem knappen Bikini bekleidet, knietief im Wasser und lachte jemandem zu. Von den anderen Bildern weiß ich nur aus zweiter Hand, aber dieses haben sie mir vor die Nase gelegt, als sie fast direkt nach meiner Ankunft zu mir gekommen sind.

»Ist früher mal irgendetwas vorgefallen, was Ihnen komisch vorkam?«, fragte einer der Polizisten. »Immerhin haben Sie doch viel Zeit bei Ihrem Onkel verbracht …«

Sobald ich begriff, was er andeutete, kroch mir Magensäure die Kehle hoch. Er und seine Kollegin wollten wissen, ob Sören mich jemals seltsam angesehen hatte, wenn ich auf dem Weg zum Wasser im Badeanzug durch sein Haus geflitzt bin. War etwas Verdächtiges an der Art gewesen, wie er von Zeit zu Zeit einen Arm um mich gelegt hatte?

Ihre Suggestivfragen waren mir zuwider. Obwohl ich die Polizisten am liebsten angebrüllt hätte, verneinte ich scheinbar gelassen. Alles andere hätten die Beamten womöglich als Bestätigung gedeutet. Protestiert sie nicht etwas zu sehr?

Die Bilder, die mir ihre Fragen und Ausführungen in den Kopf pflanzten, beschmutzten die wenigen guten Erinnerungen, die ich hatte. Plötzlich erschien mir mein geliebter Onkel wie ein Fremder.

Wir kennen die Menschen um uns herum nie so gut, wie wir annehmen. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass er eine dunkle Seite gehabt hat, aber ein Mörder war er ganz sicher nicht.

Die Ermittler waren anderer Meinung, schließlich hatte man den Knochen in Sörens Wald gefunden. Sie nahmen an, dass mein Onkel sich nach dem Fund in die Enge getrieben fühlte. Möglicherweise habe die Entdeckung der Leiche auch an seinen Schuldgefühlen gerührt. Ihnen sei außerdem zu Ohren gekommen, dass er schon seit Jahren schwermütig gewesen sei.

»Unsinn«, habe ich scharf erwidert, doch im Grunde beschützte ich eher mich als ihn. Nachdem er mir beigestanden hatte, ertrug ich den Gedanken nicht, bei ihm so etwas wie Schwermut übersehen zu haben. Andererseits habe ich ebenso wenig erkannt, wie schlecht es meiner Schwester wirklich ging.

Oder hatte ich absichtlich die Augen verschlossen, damit die Sorge um die beiden mich nicht an diesem verhassten Ort festhielt?

Im Zusammenspiel mit dem Rest war Sörens Selbstmord für die Polizisten so gut wie ein Geständnis. Vielleicht hatten die Fotos nicht mehr gereicht. An dem Abend sollte ja jede Menge Alkohol im Spiel gewesen sein. Vielleicht hatte er sich der jungen Frau unsittlich genähert, und die Sache war außer Kontrolle geraten?

Ihre Vermutungen waren ekelerregend, wenn auch nicht ganz so widerlich wie die Fragen nach meinem Verhältnis zu Sören.

Unwillkürlich schweift mein Blick zu dem Schuppen. Wenn ich ihn betrete, schaudert es mich jedes Mal, weil ich dann nicht anders kann, als mir Sörens letzte Minuten vorzustellen. Und dann spüre ich, wie mir selbst die Luft knapp wird. Vielleicht hat er es bereut und mit schwindender Kraft an dem verknoteten Tuch gezerrt, bis er in eine Art Schlaf gefallen ist …

Hör auf, Svea!, ermahne ich mich, aber auch jetzt ist es mir unmöglich, nicht daran zu denken, wie der Urin abgeht. Daran, wie der Herzschlag sich verlangsamt, um sich dann noch einmal zu beschleunigen, ein letztes Mal vor der Schnappatmung, die mit dem Kreislaufstillstand einhergeht.

War es so?

Und, viel wichtiger, warum hat er es getan?

Ich wollte von den Ermittlern erfahren, ob es auch ein Mord gewesen sein könnte. Dabei war ich mir keineswegs sicher, ob ich es tröstlicher finden würde, wenn ihn jemand derart gehasst hätte.

Ich erfuhr von ihnen, dass es nahezu unmöglich ist, einen Selbstmord durch Erhängen vorzutäuschen.

Nahezu.

In Sörens Gesicht befanden sich frische Kratzer, aber dafür könne es viele Gründe geben, sagten sie. Jedenfalls gebe es keine Abwehrspuren, was bei einem stämmigen Kerl wie Sören zu erwarten gewesen wäre, wenn ihm jemand gegen seinen Willen etwas um den Hals gelegt hätte.

»Können Sie uns sagen, warum er alles Ihnen hinterlassen hat? Warum wollte er nichts seiner Schwester, seinem Neffen oder der anderen Nichte vermachen?«

»Wir standen uns näher, vielleicht deshalb.«

Ihre Blicke ließen keinen Zweifel daran, wie sie meine vagen Worte auffassten, doch leider war es zu spät, das Gesagte zurückzunehmen. Offenbar nahmen die Polizisten weiterhin an, die enge Bindung zwischen Sören und mir hätte auf etwas Schändlichem beruht. Aber nichts, was ich sagen könnte, hätte etwas daran geändert.

Na ja, eigentlich doch. Es gibt nämlich durchaus Dinge, die ich ihnen mitteilen sollte. Zum Beispiel, dass sie sich in einem ihrer wertvollen Fundstücke irren und somit vielleicht auch andere Zusammenhänge nicht klar sehen.

Doch damit würde ich ein Risiko eingehen, das ich mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erlauben kann. Vorher muss ich mich vergewissern, dass meine kleine Schwester klarkommt.

Seufzend knie ich mich neben Laika, die immer noch wachsam in Richtung Wald starrt.

»Es war nur irgendein Tier. Alles ist gut«, versichere ich, obwohl ich das Kribbeln im Nacken jetzt wieder deutlich spüre.

Lauert da draußen am Ende doch etwas auf mich – oder liegt die Gefahr in mir selbst?

Torge

Ich will nach Hause, aber die Blöße werde ich mir nicht geben. Eher haue ich mich selbst mit einem Stein k. o.

Ich muss mir ein Lager bauen. Erstmal die Lage checken. Keine Ameisenstraße auf dem Boden, gut. Als Nächstes sind die Bäume dran. Ich hab echt keine Lust, dass ein großer Ast abbricht und mir auf den Kopf knallt. Ist vor Kurzem einer Spaziergängerin passiert, und die musste ins Krankenhaus.

»Der Wald schlägt zurück«, hat mein Vater gesagt und gelacht, als er uns davon erzählt hat.

Ich höre nichts, dann bleibe ich wohl hier.

Ich sammele einen ganzen Haufen Äste. Danach bringe ich sie mit meinem Messer auf die passende Länge, suche mir sechs Stöcke aus, die beinahe gerade sind, und bastele daraus die Halterung. Drei über Kreuz auf der einen Seite, drei auf der anderen. Darauf lege ich einen dicken Ast als Dach. Die übrigen Äste lehne ich schräg daran an, bis das Ganze wie ein Zeltgerippe aussieht. Die Lücken decke ich mit Tannenzweigen, Moos und alten Blättern ab. Am Ende sind meine Finger total zerschrammt, aber ich bin ziemlich stolz auf mein Versteck.

Bis es dunkel wird, bleiben mir ungefähr zwei Stunden. Ich habe keine Uhr, bin aber gut darin, die Zeit zu schätzen. Besser, ich laufe noch ein bisschen durch die Gegend, bevor ich die ganze Nacht in meiner Hütte rumhocke.

»Du musst das Terrain zu deinem Freund machen«, hat Sören immer gesagt.

Mein Vater tickt da anders. Er sagt, man muss es bezwingen.

Unterwegs pule ich rotgoldenes Harz von einer Fichte und schiebe es mir in den Mund. Erst fühlt es sich zäh an, aber dann wird es weich wie Kaugummi und färbt sich lila. Auch das hat mir mein Vater gezeigt.

»Unsere Vorfahren haben sich mit Kaupech ihre Zähne gereinigt. Es ist wichtig, dass die Kauwerkzeuge heil bleiben.«

Solange die Welt um uns herum nicht untergeht, nehmen wir dafür aber die Zahnbürste.

Ich wünschte, Ahmed wäre hier. Dann würde das hier vielleicht sogar Spaß machen – ein Abenteuer mit einem Freund. Irgendwie fühlt es sich immer noch komisch an, wenn ich Ahmed so nenne. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: Kanake.