Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

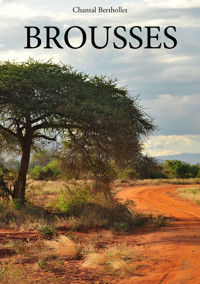

Années 60, Afrique Centrale.

Claire choisit de rejoindre son époux coûte que coûte. Idéaliste, dédaignant le danger, elle est obstinément convaincue que sa place est auprès de lui. Elle débarque en brousse, avec son jeune fils, dans un pays en proie aux violences pour obtenir son indépendance. Elle devra à la fois construire une famille et garder l’espoir en l’Autre, dans un monde brutal et déliquescent où chacun, face aux événements, révèle le meilleur et parfois le pire.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Partie en mission humanitaire son diplôme d’infirmière en poche : Mali, Philippines et Soudan,

Chantal Berthollet vit ensuite quelques années à l’étranger avec sa famille : Kenya, Birmanie puis Côte d’Ivoire. Pour supporter le retour à la case départ, la France, elle reprend un poste de soignante … et surtout l’écriture … dont voici un échantillon…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 442

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Chantal Berthollet

Brousses

L’action de ce livre se situe dans les années soixante, c’est-à-dire qu’il met en scène une génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et dont les mœurs, le langage, les opinions et les réactions n’ont plus rien à voir avec les nôtres aujourd’hui : nous n’avons pas habité le même monde ni vécu les mêmes expériences.

Cette lecture demandera aux plus jeunes d’entre vous un ajustement spatiotemporel : dites-vous que vous embarquez pour une destination inconnue, mais qui a existé ailleurs et à une certaine période pas si lointaine. Vous serez peut-être dans l’incompréhension, mal à l’aise ou contrariés, je vous prie par avance de m’en excuser.

Pour vous qui avez vécu dans cet endroit du globe durant la période décrite, je sollicite votre indulgence pour les inexactitudes ou extravagances dues à une imagination fertile.

…Et bien sûr, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait pure coïncidence. De même, qu’une partie des événements relatés ne peuvent qu’être inventés…

Bonne lecture à tous !

CB

Franz endormi dans les bras, je suis assise à côté du conducteur. Ce dernier est un grand Noir, maigre, l’attention tendue vers la route. Comme c’est une nuit sans lune, on ne voit rien au-delà de la lumière des phares. Pourtant le chauffeur fonce. Il prend les nids de poule à toute allure et nous sommes bringuebalés comme des sacs de pommes de terre. Franz s’est réveillé le temps de changer de véhicule, puis il s’est rendormi serré dans mesbras.

Le chauffeur n’a pas desserré les dents depuis le départ. En nous recueillant et nous poussant vers la voiture avec rudesse, il m’a seulement murmuré : « Djibril » en montrant sa poitrine. Puis pointant son doigt vers le véhicule, il a ajouté : « Gari Mbwana Traube »1, en articulant bien comme s’il avait affaire à une demeurée.

Bousculée pour monter à l’avant tandis qu’il jetait notre sac sur le plateau bâché, je me suis rendu compte que j’arrivais dans un pays non complètement francophone. Bon, je sais, après l’Indochine et l’Algérie, m’étant déjà trouvée à vivre dans une autre culture, j’aurais pu émettre l’idée que je risquais de ne pas comprendre la langue locale… Mais franchement, je n’y ai pas pensé une seule seconde.

J’essaie de fermer les yeux pour me reposer du voyage. L’avion a stoppé ses moteurs au moment de me faire descendre et a remis les gaz, le terrain dégagé. Le bourdonnement s’est rapidement tu.

J’ai eu un court moment d’appréhension : je suis seule avec un bébé de neuf mois, dans une voiture loin de toute habitation, en pleine nuit, et ne sachant que ce qui me semble être le nom de mon chauffeur. À la lumière des phares, j’étudiais ses traits âpres, ses yeux rougis et son air revêche… et décidais de lui faire confiance, qu’il allait me conduire à mon mari et nous protégerait, Franz et moi, le cas échéant. Parfois, il faut bien se rassurer, même bêtement, sans preuve.

Les fenêtres ouvertes, l’air arrive chargé d’odeurs fortes de terres détrempées. À chaque tour de roue, nous fonçons dans une flaque qui arrose la carrosserie.

Paris

1 Gari Mbwana Traube : voiture de M. Traube en Kiswahili

1. Visite chez les Gerbart

Lorsque je suis revenue de Bretagne, après l’enterrement de Jacek Rubieck, un ancien du …REI2 au sein duquel avait servi Karl Heinz, il a fallu reprendre mes habitudes : mon travail à mi-temps à la librairie de M. Chaton, les visites à mes parents et l’éducation de Franz. Mon mari est reparti dans la clandestinité, me promettant que nous nous réunirions, un jour, tous les trois, sans me donner de date précise.

J’ai regagné l’appartement que Garaud, camarade de Résistance de Lebrahec, me prête depuis que j’ai quitté la maison familiale. La concierge, Mme Robert, était redevenue tout miel. Elle ne me traite plus en fille perdue. Je soupçonne Lebrahec, l’ancien capitaine de Karl Heinz au …REI, ou Garaud, d’être venu l’amadouer : elle ne sait plus quoi faire pour m’être agréable. Par bribes, je commence à imaginer la teneur de leurs propos. Ils ont dû me mettre dans la peau d’une pauvre veuve ignominieusement harcelée par la police à cause d’une histoire d’amour et de jalousie. Le genre de roman-photo pour midinette qui a bouleversé la pipelette. Elle m’aide en gardant Franz de temps en temps.

Je m’accroche de toutes mes forces à la promesse de Karl Heinz de nous appeler un jour auprès de lui.

Et j’attends.

La capitale, vidée jusqu’alors à cause des vacances d’été, reprend ses airs de rentrée des classes. Le temps s’étire sans fin. Le peu de clientèle de la librairie ne me change pas les idées. Je sens Elisabeth de Maufera, avec qui je travaille, tendue, rongée par tous ses problèmes familiaux qu’elle ne peut partager. Charles, son mari, est en prison, arrêté en Algérie après plusieurs mois de clandestinité. Luttant aux côtés de l’OAS, il attend son jugement. Leurs trois enfants adolescents ne facilitent pas la vie de leur mère, seule à tenir tête aux soucis financiers et d’éducation.

Pour elle, je suis veuve. Elisabeth de Maufera est la nièce du colonel Gerbart, le père adoptif de Karl Heinz et il me coûte de lui cacher la vérité. Pourtant, lorsque nos deux maris luttaient ensemble, nous avions notre angoisse et nos espoirs en commun. Aujourd’hui, je dois lui mentir à elle aussi. Pour une veuve, je parais un peu vite consolée. Je chantonne, le cœur léger. Elisabeth me dévisage souvent, perplexe devant ma soudaine bonne humeur.

–Avez-vous des nouvelles de Mme Gerbart ?

–J’ai été la voir hier, me répond Elisabeth en me tendant une pile de livres. Elle ne va pas fort. Elle a beaucoup maigri. Mon oncle se fait du souci.

–Lui a-t-on trouvé quelque chose ?

–Non. Ma tante refuse de nouveaux examens. Elle dit que tout va bien, qu’elle a simplement un énorme chagrin et que cela va passer.

–Heinz ?

– Oui. Ne voudriez-vous pas aller la voir avec le bébé ?

Franchement ? La voir elle, oui. Mais pas envie, mais alors pas envie du tout, de croiser Gerbart. J’hésite.

–Franz est un peu son petit-fils, insiste Elisabeth.

– Unpeu.

Elisabeth soupire bruyamment.

–Vous ne trouvez pas que la vie est assez difficile comme ça ? S’énerve-t-elle. On en reçoit plein la figure à longueur de journée et vous, vous vous figez dans une rancune tenace envers Gerbart ! Ma tante va très mal et au nom d’une idiote prise de bec avec mon oncle, vous lui refusez le bonheur de voir le fils de Heinz ! C’est mesquin.

Je me renfrogne.

–J’irai.

***

Je rentre à la maison, m’occupe de Franz et le laisse jouer près de moi. Installée dans le salon, j’ouvre mon courrier.

Une lettre de Gisèle Morand qui n’aura pas encore de poste d’institutrice cette année et qui continue donc à faire des ménages. Son mari a trouvé un emploi de veilleur de nuit. Ils ne se plaignent pas, mais cette lettre ne dégage aucune joie. Pieds- noirs, ils ont quitté l’Algérie et vivotent en métropole. Ils ne trouvent pas leur place ici. Là-bas, chez eux, Morand avait son entreprise en bâtiment, Gisèle sa classe ; ils avaient le soleil, leurs amis, leur pays. Rien n’est prévu pour eux, Français rapatriés étrangers en métropole. On les envie, on les plaint, mais personne ne les reconnaît comme compatriotes. Ils n’ont pas réussi à se séparer de leur terre natale et de leur passé. Ils n’y arriveront peut-être jamais.

Puis je déplie un papier grossier trouvé dans la boîte aux lettres. « Café Bel-Abbès à l’Étoile » tracé en majuscules et au stylo à bille. Hum… un jeu de piste ? Un piège ? L’OAS ? L’anti-OAS ? Je pose le message sur la petite table et tente de réfléchir : qui en est l’auteur ?

Cela ne peut pas être Heinz. Il me contactait par Elisabeth avant que son mari ne se fasse arrêter. Toujours par message oral, par elle ou par un autre intermédiaire inconnu. Jamais de trace écrite. Impossible de demander de l’aide aux anciens amis de peur de les entraîner dans des démêlés avec les forces de l’ordre. Je commence à me sentir porte-poisse, scoumoune, comme disaient les pieds-noirs à Bou Haramma.

Valdieu un ancien légionnaire du …REI avait profité d’une mission clandestine en métropole pour venir m’annoncer le décès de Heinz, contre toute règle de sécurité de base dans ce genre d’organisation. Il s’était fait arrêter juste après.

Le colonel Gerbart a lui aussi joué le rôle de messager. Une fois. Pour rectifier l’information erronée ayant fait état du décès de Heinz dans une guitoune au fin fond du bled. Je n’avais pas été très… réceptive à cette palingénésie qui aurait dû me ravir. Je l’ai mal pris et nous étions restés en froid.

Je relis la phrase et mes pensées s’échappent : je vais être obligée de quitter la librairie si les affaires ne reprennent pas à la rentrée scolaire. De nous deux, Elisabeth est celle qui a le plus besoin de ce travail et c’est elle qui est la plus ancienne. Il serait peut-être temps que je me débrouille par moi-même comme une grande fille que je suis maintenant. Après le couvent et l’armée, j’ai été prise en charge par mes amis. Je fais figure de mineure non émancipée !

Je soupire et m’étire. Je relis le papier. Pourquoi ne pas aller voir ce café ? Ils cherchent peut- être des serveuses ?

***

L’appartement des Gerbart n’a pas changé. Mme Gerbart nous accueille, Franz et moi avec la même gentillesse qu’il y a quelques années lorsque j’étais venue leur demander de l’aide pour rejoindre Heinz en Algérie.

–Bonjour Claire, dit-elle. Voilà notre tout-petit, comme il est beau !

Franz la regarde avec ses grands yeux bleus sans un sourire. Ce bébé est très sérieux. Quand je vois chez le médecin des enfants de son âge qui font le pitre, je me demande si Franz est heureux de vivre, si son père ne lui manque pas, si je suis à la hauteur en tant que mère, si sa maladie ne l’a pas attristé pour toute sa vie, si…, si… Je me perds en conjectures, ce qui me ronge et je n’arrive à partager avec personne.

Je tends Franz à Mme Gerbart.

–Prenez-le.

Elle a beaucoup vieilli. Son visage est pâle, amaigri. Elle ressemble encore plus à une fragile petite souris aux grands yeux gris. Toute ridée, presque une ombre, elle a dû perdre plusieurs kilos et semble avoir rapetissée. Faible, encore plus douce, sa voix ne s’entend qu’à peine.

–Non, dit-elle en souriant, je suis trop fatiguée et Franz est un solide gaillard.

Elle se penche sur lebébé.

–Comme il ressemble à Karl Heinz, souffle-t-elle. Pauvre petit.

Gerbart nous rejoint dans l’entrée. Il nous regarde de son air fermé.

–Allons, Nounou, laisse-les entrer, dit-il doucement.

Je ne reconnais pas l’ancien colonel. On me l’a changé ! J’ai l’impression d’être dans une maison malade de deux personnes âgées et abandonnées. Où est l’officier qui m’avait traitée de fille de rien et défendait son fils adoptif comme si j’étais une malfaisante ?

Mme Gerbart s’efface et me précède. Le parquet craque à chacun de mes pas tandis qu’elle semble glisser sur le sol. Le salon est imprégné de l’odeur froide de tabac àpipe.

–Elisabeth va venir partager le thé avec nous, dit Mme Gerbart.

Gerbart reste debout, dans l’encadrement de la porte. Nous nous installons. Je redresse Franz sur mes genoux. L’enfant tourne la tête dans tous les sens et laisse errer son regard sur les tableaux ornant les murs. Mme Gerbart s’assoit le plus près delui.

–Comme il lui ressemble déjà ! chuchote-t-elle.

Elle le boit des yeux. Elle ne cesse de le regarder. Comme je m’en veux de n’être pas venue plus tôt !

–Et là, assise, si vous le preniez sur vos genoux ? Peut-être sera-t-il moins lourd ?

Mme Gerbart hésite. On sonne à la porte. Elle se lève, presque guillerette.

–J’y vais. Cela doit être Elisabeth.

Elle quitte le salon. Gerbart en profite pour se rapprocher de moi et me glisse :

–Nounou ne sait pas pour Karl Heinz.

–Ne sait pas quoi ?

Nous chuchotons. Son visage est inexpressif, le regard froid.

–Elle ne sait pas qu’il est envie.

–Quoi ? dis-je indignée. Elle croit toujours qu’il est mort ? Mais pourquoi ne pas lui dire la vérité ? Vous êtes inhumain !

–Au moment de l’annonce de la mort de Karl Heinz, Nounou a eu un grave problème cardiaque. Depuis, elle reste très fragile. Je ne sais pas si elle peut surmonter une surprise pareilleet…

Les voix d’Elisabeth et de Mme Gerbart nous parviennent de l’entrée :

–oui, oui, elle est là avec Franz, rit Mme Gerbart.

Elles entrent et Elisabeth vient m’embrasser et caresser la joue dubébé.

–Je vais chercher le thé, dit Mme Gerbart. Claire, qu’allez-vous faire de Karl Heinz…

Elle se tait brusquement, les larmes aux yeux. Un silence embarrassant s’installe. Elle détourne la tête. Elle se laisse tomber sur le premier fauteuil et tente de retenir son chagrin en restant droite et rigide.

–Excusez-moi Claire, dit-elle la voix fêlée, je… suis tellement fatiguée que je confondstout.

–Si vous pouviez aimer Franz autant que vous avez aimé Heinz, je n’ai pas à vous excuser.

Derrière moi, je sens Gerbart se raidir. Se refuse-t-il toujours à reconnaître mon fils comme étant l’enfant de Heinz ?

Elisabeth entoure les épaules de sa tante et se met à la bercer.

–Tante Nounou, Franz est la moitié de Karl Heinz, vous ne vous trompez pas de beaucoup… de cinquante pour cent seulement !

–Bon, s’impatiente Gerbart, je retourne à l’hôpital. C’est l’heure de la contre-visite.

Il dépose un baiser rapide sur le front de son épouse puis il se retire.

–Et Charles ? Demande Mme Gerbart à Elisabeth une fois que nous sommes seules.

–Il a des hauts et des bas, mais il fait bonne figure.

–C’est amusant, dit Mme Gerbart comme pour elle-même, nous avons Charles et moi une date limite. Il se bat pour que le temps passe plus vite pour retrouver la liberté. Je fais tout pour faire durer le plus possible chaque seconde, car ce sera la fin pourmoi.

Elle se retourne versnous.

–J’ai un cancer, dit-elle en souriant comme pour s’excuser. Je le sais depuis le mois de mai. J’ai consulté un médecin de ville. Je ne veux pas que Duclos, l’assistant du colonel, l’apprenne. Il risque de vouloir me faire toutes sortes d’examens, suivre je ne sais quel traitement et je n’en veux pas. Je sais qu’il est trop tard. Mon cœur ne veut plus vivre.

2 REI : Régiment Etranger d’Infanterie (Légion étrangère).

2. Le Bel-Abbès

L’automne s’installant, je sens mon espoir de rejoindre Heinz s’affaiblir. Je me prépare à passer un autre hiver, seule, ici, en France, sans aucune nouvelle de lui. J’étais sûre que cette escale ne durerait qu’une saison et m’y voilà installée depuis une année entière.

J’évite mes sœurs mariées. Je ne me sens pas de force à les regarder vivre de trop près. Le mot « famille » me blesse. Mais quelle perte d’énergie pour lutter contre la jalousie qui me grignote quand je suis avec mes sœurs au milieu de leur marmaille, à parler de leur mari. C’est trop. Comme dit l’autre : « courage, fuyons ! ». Je ne suis pas masochiste.

Mercredi soir, Franz dans les bras, je prends le métro pour aller dîner chez mes parents. Il ne reste que mes deux cadettes, Maline et Anna, à la maison. Mes sœurs monopolisent la conversation et parlent d’un monde qui me paraît à des siècles de moi : celui de jeunes filles au bord de la vie.

Pour la première fois, je laisse Franz à Maman qui me le réclame souvent. De retour de mes chez parents, je feins la joie d’être enfin seule, de dîner à mon rythme, de manger avec les doigts en lisant, buvant chicorée sur chicorée. Je me suis couchée tôt en espérant récupérer un peu de sommeil. Ma satisfaction de profiter d’un retirement du monde pour une soirée après six mois de quasi-osmose depuis la naissance de Franz n’a pas duré. Me tournant, me retournant dans mon lit, allumant pour vérifier l’heure et maudire ce temps qui ne passait pas. Je me suis relevée : vingt-deux heures. Seulement ! Je ne me vois pas veiller toute la nuit, en station devant le berceau de Franz à écouter les heures s’égrener jusqu’à l’aube. Je remets la bouilloire à chauffer et me rassois dans le petit salon.

Le papier trouvé dans ma boîte à lettres est encore sur la petite table. Je me rappelle les quelques mots et décide brusquement d’aller marcher dans Paris. Pourquoi pas du côté de l’Étoile ? Je me rhabille en un tour de main, attrape sac à main, trench, clefs et me précipite vers le métro.

L’automne est vif. Je pense souvent aux pieds-noirs qui se sont installés cet été en métropole et qui jouent de malchance avec cet hiver qui se prépare, rigoureux et gris. Je remonte les Champs-Élysées en prenant mon temps, lisant les enseignes des cafés, des magasins. Il se met à bruiner sur l’asphalte. Les gens se dépêchent de rentrer chez eux. On me bouscule, mais je n’y prends pas garde. Une tristesse me morfond comme la pluie. Tout se disloque autour de moi et les gens, auxquels je tiens le plus, disparaissent. Je suis dans l’attente d’un signe de Karl Heinz et à cause de cela, je suis en suspension dans mavie.

Au bout d’une demi-heure, je n’ai toujours pas trouvé le Bel-Abbès et me demande si ce n’était pas une plaisanterie. J’arrête une vieille dame qui semble du coin et lui demande si elle connaît le troquet en question. Elle a un sursaut puis me dévisage longuement. Enfin, elle me montre l’enseigne en gardant un air réprobateur. C’est juste à quelques mètres, petite vitrine brumeuse coincée entre deux restaurants cossus et pleins à craquer de beau monde pour le dîner.

Je regarde à travers la vitre : le bistrot est tout en longueur. Le barman est de dos. Derrière lui, dans une épaisse fumée tabagique, les petites tables sont occupées par des hommes au poil ras et plutôt baraqués. Je suis de l’avis de la passante : pas franchement féminin, ce coin. Assez éloigné d’un salon de thé. J’hésite. Je croise les bras en défense sur mon trench et me lance.

Lorsque je pousse la porte, les habitués se taisent et me dévisagent comme si j’arrivais d’une autre planète. Sentant une atmosphère soudainement différente dans son établissement, le tavernier arrête d’essuyer les verres et de siffloter la chanson de circonstance d’Edith Piaf. Il se retourne vers l’entrée. Physique quelconque : châtain, moyen de taille, sans signe distinctif. Nous nous dévisageons.

–Dautet !

–Joche… enfin.

L’homme sourit. Cela fait des années qu’on ne m’a pas appelée ainsi par mon nom de jeune fille! Cela me replonge dans ce sentiment d’appartenance à ce groupe de types à part qui, pour m’intégrer au sein de leur compagnie à Ngen Doc, utilisait mon patronyme, loin du tutoiement et de la familiarité de l’usage de mon prénom, ce qui aurait faussé nos liens et nous auraient obligés à nous abaisser au jeu de la séduction.

Les consommateurs reprennent leurs discussions. Le brouhaha redonne vie au café. Je m’approche du comptoir et me juche sur un tabouret. Dautet, un peu vieilli, un peu plus civil, lâche son torchon. Il garde toujours son air impassible. C’est sa maîtrise de soi qui faisait de lui un redoutable joueur de poker à Ngen Doc, en Indochine. Il avait été obligé de me former pour que je joue à sa place tant sa réputation faisait fuir les autres amateurs de cartes de la compagnie.

–Vous saviez pourtant que j’étais devenu gargotier quand même. On en a parlé à l’enterrement de Rubieck.

–Non… si… enfin, je n’ai pas pensé une seule seconde que le Bel-Abbès était votrecafé.

–Pourtant avec un nom comme ça, ça aurait dû vous mettre la puce à l’oreille ! Je vous sers quelque chose ?

–Un café, s’il vous plaît.

–Je vous l’offre.

Dautet se tourne vers le percolateur.

–Pourquoi êtes-vous venue alors que ce café ne vous disait rien ?

Je souris.

–Vous allez me trouver ridicule : je me disais que ce café embauchait peut-être des serveuses.

Dautet grince derire.

–Vous vous recyclez ?

–Je vais sans doute être obligée de me trouver un autre emploi rapidement. La librairie, pour laquelle je travaille, a perdu beaucoup de clients ces temps-ci.

–Une serveuse… il faudrait que je réfléchisse, dit-il goguenard. Ça plairait bien aux clients.

Dautet me sert le café. Avant que je ne pose une question, trois types entrent. Pas franchement du genre « petite porcelaine de Delphes », plutôt gueules de guerrier, cicatrices au visage, muscles en veux-tu, en voilà, nez cassé et poings de forgeron. Ils saluent le patron et vont s’asseoir au fond du café. Dautet prépare trois bières pression et va les servir. La salle ronronne du bruit des voix. Une fumée dense me brûle les yeux. Je balaie la salle du regard.

–On se croirait à Bou Haramma.

–Même tribu.

Je n’aurais jamais dû fréquenter ce genre de lieu, ni ces hommes. Quatrième d’une sororie de sept filles, ne trouvant ma place nulle part, idéaliste et orgueilleuse, j’ai cru un instant avoir été appelée à un destin d’exception. Plutôt que d’attendre d’être choisie par un garçon de notre entourage (ou pire de n’être jamais « sélectionnée »), me sachant nulle part à ma place, j’ai visé haut, très haut, je me suis engagée dans la vie religieuse. Puis pour corser l’exercice, je suis allée loin de la métropole, de l’autre côté du monde, œuvrer dans un orphelinat. Mesurant ma détermination idéaliste, impossible à raisonner, la mère supérieure du couvent de Ngen Doc a sagement préféré me laisser apprécier mon excès d’orgueil par moi-même.

Pour que la leçon soit claire, qu’il n’y ait aucune ambiguïté, le fatum a forcé le trait : le couvent a été attaqué par les pillards indochinois, les religieuses massacrées, les survivantes libérées par une compagnie de légionnaires dirigée par le capitaine Lebrahec. Ce dernier me mit à disposition (professionnelle) de Traube, le médecin-chef de sa section le temps de recevoir les ordres de ses supérieurs sur mon devenir et celui des enfants rescapées.

Renvoyée à ma famille, je n’ai pas repris le noviciat. J’ai débuté des études d’infirmière, interrompues après avoir revu Karl Heinz Traube aux funérailles d’un ancien légionnaire aux Invalides. Je me suis alors aperçue que ce n’était pas seulement l’Indochine ni la vie religieuse que je regrettais, mais aussi (surtout ?) le médecin-chef. Et Karl Heinz faisait le même diagnostic… Sauf que, de retour en Algérie, Lebrahec lui a démontré que nous étions des utopistes, que nos histoires étaient trop différentes, quasi antagonistes, pour espérer unir notre futur. Appelée à l’aide par Valdieu, un soldat du …REI, qui craignait pour Traube qui « déchosait » à se laisser tuer, j’ai contacté le colonel Gerbart. C’était les seules coordonnées sur Paris que m’avait laissées Karl Heinz avant de repartir sur le front des « événements ». Mal reçue par le médecin en chef, son épouse m’aida à m’engager dans les Sections administratives spécialisées en Algérie, grâce à l’aide active de sa nièce Elisabeth de Maufera. Et je suis partie de l’autre côté de la Méditerranée, cantonnée près de la compagnie Lebrahec.

D’où mon accoutumance à ces derniers soldats…

–Pourquoi m’avoir envoyé une « invitation ? ». Allez, laissez-moi deviner : vous créez un club d’anciens combattants et vous avez besoin d’une sténodactylo pour prendre en notes les minutes de vos réunions pendant lesquelles vous déciderez du prochain coin où aller pêcher la truite ?

–Vous cherchez réellement un taf, vous ! se moque Dautet.

Je bois mon café à petites gorgées. Je me réchauffe peu à peu. La porte dans mon dos ne cesse de s’ouvrir et de laisser passer des buveurs. La présence d’une femme au comptoir n’éveille qu’une légère curiosité, vite réprimée, de la part des clients. Je consulte ma montre.

–Je vous en offre un autre ? Me propose une voix derrièremoi.

Je me retourne : AndréJipé.

–Bonsoir Claire, me dit-il en me tendant lamain.

Il s’installe à côté de moi et commande une bière pour lui tandis que je décline un autrecafé.

–Comment allez-vous ? demande-t-il.

–Bien.

–Et votre fils ?

–Il grandit.

Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais sentie à l’aise avec ce type. Je reste toujours sur la réserve. Peut-être parce qu’il est journaliste et que je me méfie de ces gens-là. Quand nous nous voyons, j’ai toujours l’impression qu’il se force à être amical avecmoi.

–Je suis content que vous soyez venue, continue-t-il entre deux gorgées de bière.

–Ah ?

Il sourit en homme qui en a fait parler des plus coriaces. Dautet va chercher les commandes aux tables puis revient remplir des chopes de bières au zinc.

–Voulez-vous vous installer à une table ? propose-t-il. Celle du fond vient de se libérer.

–Non, ça va, j’ai fini mon café. Je dois rentrer chezmoi.

Je descends rapidement du tabouret.

–Bien, merci Dautet. Heureuse de vous avoir revu. Au revoirJipé.

Je vais vers la porte en boutonnant mon trench.

–Revenez quand vous voulez maintenant que vous connaissez le chemin ! Et j’étudie votre candidature spontanée.

–Attendez Claire, me rappelle Jipé, en me rattrapant, voulez-vous que je vous raccompagne ? J’ai ma voiture garée juste devant.

J’hésite. Lui, quand il insiste comme ça, c’est qu’il a un message. En général, c’est intéressant. Souvent cela concerne Heinz.

–Laissez-vous faire, me dit Dautet. Il a une superbe 4L de Luxe ! Ça vous rappellera le bon vieux temps inconfortable des jeeps tout-terrain.

Jipé me tient la porte pour me laisser passer puis m’accompagne à sa voiture. Nous nous installons en silence. Il démarre et allume le chauffage. Nous n’échangeons aucune parole jusqu’à ce qu’il s’arrête devant l’immeuble où se trouve mon appartement.

–Pourriez-vous revenir au café un autre soir ? Me demande-t-il alors que j’ai déjà la main sur la poignée, prête à descendre.

–Vous organisez une surboum ?

–Un ami commun veut vousvoir.

J’ouvre la bouche sur un prénom qui ne franchit pas mes lèvres.

–Non, pas Traube, rectifie-t-il en suivant mes pensées. Mais c’est à son propos.

Ma déception doit se lire sur mon visage. Jipé met le frein à main et allume une cigarette alors que le moteur tourne toujours.

–Ça vous dit de repartir travailler dans un dispensaire au fin fond de l’Afrique ? propose-t-il d’un ton léger en exhalant la fumée.

Je glousse, décontenancée.

–Vous voulez me renvoyer au couvent ?

–C’est un médecin… alsacien… qui recrute, me dit lentement Jipé en me fixant, très sérieux.

Je me sens devenir livide. Jipé pose sa main sur monbras.

–C’est un contrat… àvie.

Je reste immobile. Je réussis enfin à prononcer :

–quand ?

–Je vous ferai signe. Bientôt. Soyez prête.

3. Anniversaire d’Anna

Pour détendre l’atmosphère de la maison Joche, c’est du moins ainsi qu’elle me le présente, Anna a décidé de fêter ses vingt et un ans avec six mois d’avance. Connaissant mon père, je ne suis pas sûre que la surprise-party de sa benjamine le rassérène. La dernière avanie de la famille ne vient pas de moi pour une fois, mais d’Isabelle qui a repris ses activités politiques pro-FNL. Arrêtée par le même commissaire M’Ba qui me surveillait il y a peu, elle portait une valise à bout de bras, remplie d’argent et d’armes.

Peut-être qu’avoir des activités de jeunes filles de bonne famille telles qu’un « bal » rassureraPapa.

En terminant par « on n’accepte pas les vieux de plus de trente ans, mais pour toi, je fais une exception… », Anna me donne rendez-vous chez les parents la semaine suivante. J’ai essayé de me défiler en prétextant la présence de Franz, mais les Joche’ sisters avaient tout manigancé : Françoise (la n°2) s’occupera de lui et je peux donc aller danser tranquille…

Ma dernière soirée dansante, je l’ai passée avec Rubieck alors que j’étais enceinte. Ça n’avait pas été une réussite : j’avais giflé Gerbart et avais été traitée de pestiférée par tout ce qui portait galons, à quelques exceptions près… (dont les rideaux)…

Le début de la soirée est du même parfum. Quand je passe déposer Franz chez Françoise, Gilles, son mari vient juste de rentrer du bureau. Très distant avec moi, depuis qu’il a rencontré Karl Heinz, il s’esquive à chaque réunion de la parentèle Joche. D’une famille de Résistants pendant la dernière guerre, il a du mal à accepter qu’un de ses beaux-frères soit allemand. Ce soir-là, c’est plus difficile de m’éviter, car c’est lui qui m’ouvre la porte. Sa femme couchant leurs trois enfants, il est contraint de me faire un minimum de conversation. Nous restons polis, l’un et l’autre et n’abordons que des sujets bénins.

Françoise nous rejoint et m’embrasse joyeusement. Elle a la maternité beaucoup plus épanouie que Gisèle ma cadette. Elle me prend Franz des bras et nous met à l’aise aussitôt. Je sens le changement qui s’opère en Gilles. Il se détend et je retrouve l’ami de notre jeunesse. Il se propose même de me déposer chez les parents. Si Françoise en est surprise, elle ne dit rien. J’accepte chaleureusement, heureuse que notre hostilité mutuelle se désamorce.

Pendant le court trajet, nous perdons dix ans tous les deux et nous nous retrouvons au temps où il emmenait les cinq cadettes Joche aux fêtes d’amis communs. Pour une soirée avec Françoise, il lui fallait transporter toute la smalah, ce qui nous amusait Maline et moi. Seule Anna n’a compris que bien plus tard pourquoi elle avait droit à une dizaine de tours de manège sans interruption lorsque Gilles et Françoise l’emmenaient au square. Il y eut même des échauffourées parmi les autres enfants lorsqu’elle attrapait un peu trop facilement la queue de Mickey. Son futur beau-frère dut trouver d’autres stratagèmes, moins visibles, pour avoir un peu d’intimité avec sa bien-aimée !

Gilles se gare et m’escorte jusqu’à la porte. Un éclat de rock s’échappe malgré les fenêtres fermées. C’est Papa, en manteau, prêt à sortir, qui ouvre. Aussitôt, la musique devient assourdissante. Papa se penche vers moi et m’embrasse.

–On appelle ça la majorité silencieuse, me hurle-t-il à l’oreille.

Gilles lui serre lamain.

–Vous sortez ?

–Oui, Anna m’a dit que Claire, étant donné son âge plus que canonique, chaperonnera la soirée.

–Charmante, dis-je en marmonnant. Où est Maman ?

–Pff, elle n’en finit pas de se préparer. Mais entrez, ne restez pas dehors. Venez profiter du pick-up.

–Je te laisse, Claire. Bonne soirée, me dit Gilles.

–Ah noooon ! s’exclame Anna traversant l’entrée avec une assiette de canapés qu’elle dépose sur une crédence. Une danse pour ta petite belle-sœur ! En souvenir des milliers de tours de manège que je me suis farcie pour te faire plaisir !

Elle attrape son beau-frère par le bras et l’entraîne vers la musique. Impossible de refuser. Ils disparaissent vers la piste de danse. Papa et moi faisons retraite vers la cuisine. Maline est en train de tartiner des petites tranches de pain. Elle irradie littéralement.

–Ah Claire ! Enfin de la main-d’œuvre !

–Non, je ne peux pas t’aider : je suis embauchée comme matonne-chef, assignée à la bonne tenue de cette petite sauterie ! Désolée.

Maman entre et nous embrasse tandis que Papa, de force, lui enfile son manteau, lui tend ses gants et son chapeau.

–Mais enfin, laisse-moi le temps d’embrasser mes filles !

–Pas le temps : je suis en train de devenir sourd. Il faut que nous nous échappions au plus vite !

Il attrape le bras de sa femme et l’entraîne contre son gré alors qu’elle nous fait les dernières recommandations.

–Et surtout, ne finissez pas trop tard. N’ouvrez pas à n’importe qui. Claire, je compte sur toi pour qu’il n’y ait ni jus renversé, ni bêtise de faiteet…

Le reste des conseils se perd dans les cris yéyés. Nous éclatons de rire en nous regardant, Maline etmoi.

–Pose ton imper, m’invite masœur.

Je m’assois près d’elle et me mets à tartiner.

–C’est le moment de la série des slows, ce n’est pas pour toi. Je te laisserai aller danser les jerks après.

–Merci beaucoup pour ta grande bonté.

–Et pour les rocks, il ne faut pas se faire d’illusion : Anna a décidé qu’elle ne ferait pas tapisserie ce soir. Elle n’a invité que des garçons bien élevés qui se sentiront obligés d’inviter la reine du bal, c’est-à-dire :elle.

–Et nous ?

–Les miettes ! Notre petite dernière se venge de dix ans de mise au lit pendant que nous faisions lafête.

Nous tartinons deux assiettes en silence. La musique lente et moins bruyante a en effet remplacé les cris hystériques. Des filles et des garçons ne cessent de rentrer et de sortir de la cuisine en apportant des verres vides, des assiettes à remplir.

–Des nouvelles d’Isa ?

–Sécurité défense. Papa passe un temps fou entre l’avocat et le commissariat. J’ai cru comprendre qu’Isa coopère un peu. J’ai l’impression que l’issue sera de l’envoyer chez Edith au Canada pendant quelque temps, histoire de se faire oublier.

–Isa au Canada ?

–Pourquoi pas ? C’est loin de son mauvais génie : Stéphane Moulin.

Anna entre en coup devent.

–Ah ! Maline, tu es là ! Thibaut te cherche partout. Il est dans l’entrée.

Notre sœur pique un fard et reste le couteau à tartiner en suspens.

–Eh bien, vas-y ! AjouteAnna.

Maline se lève brusquement et quitte la cuisine. Anna lui prend le couteau des mains.

–Je ne pense pas qu’il soit là pour un combat à l’arme blanche.

Tel un zombie, Malinesort.

–Elle m’inquiète, dit Anna d’un ton réprobateur.

–Ça ne doit pas être trop grave.

–Ça te va bien, toi, de me dire ça ! râle Anna en prenant son air de gamine maussade. Ce n’est pas toi qui vas te retrouver seule avec les parents si Maline s’en va !... Allez, viens danser. Maman m’a demandé de te présenter quelques bons partis. Il est temps que tu te recases, ma vieille !

Elle m’entraîne en riant. À peine dans le salon, elle me confie à un grand dadais qui se sent obligé de m’inviter aussitôt à danser. Je passe de danseur en danseur sans avoir le temps de souffler.

La petite phrase d’Anna me résonne aux oreilles et m’agace. Depuis mon retour de Bretagne après l’enterrement de Rubieck et la rencontre avec Heinz, je sens Maman espérer. Mon air détendu et serein la rassure. Peut-être, pense-t-elle, que j’ai rencontré un autre homme ? Que je vais enfin avoir une vie normale. Un homme ? Un autre homme ? Je n’ai pas le cœur à la décevoir. Elle doit penser que l’épisode Karl Heinz a assez duré et que je pourrais passer à quelqu’un d’autre !

Après quelques rocks, le rythme ralentit de nouveau et la lumière se tamise. Je refuse trois danseurs et me rends au buffet. Un slow débute. Je me sers de jus d’orange puis vais m’asseoir dans un coin sombre afin d’ôter mes escarpins qui me martyrisent depuis deux danses. Deux jeunes filles discutent à côté de moi feignant de ne pas s’occuper du reste de la salle, mais rien ne leur échappe. Je me désaltère à petites gorgées et me laisse bercer par la musique. Je considère mes pieds avec sollicitude. J’aurais peut-être dû mettre des ballerines comme toutes les filles ce soir. La coquetterie me perdra. D’ailleurs, j’ai mis un temps fou à trouver une robe bouffante à la mode qui ne fasse ni gamine ni dadame…

Pendant que je regarde le sol, un autre slow a débuté. Changement de cavalière, froufrous. Reprise de la position du « danseur collé/serré ». J’arrête soudain de balancer mes pieds d’arrière en avant. Le chanteur parle en allemand ! Mon cœur tombe dans ma poitrine et je reste interdite. Ich bin aleine und ich frage mich « warum ». Je ne sens pas mes larmes couler. C’est lorsque je me mets à renifler sous le regard effaré de mes voisines que je m’aperçois que je me donne en spectacle depuis le premier couplet. Je n’arrive pas à me calmer et me lève soudainement en faisant tomber mon verre en carton à terre et pars en sanglotant, me réfugier dans la cuisine. Heureusement, il n’y a personne. Je m’affale sur la table et continue à pleurer spasmodiquement.

La porte s’ouvre brusquement et Anna fonce vers moi en criant pour se faire entendre, les rocks ayant repris :

–Claire ! Viens vite, Maline pleure danssa…

Elle s’arrête net en voyant mon état larmoyant.

–C’est une épidémie, marmonne-t-elle. Merci mes sœurs d’être aussi joyeuses pour mon anniversaire !

Je me mouche dans une serviette en papier.

–Qu’est-ce que tu disais à propos de Maline ?

–Elle a e-xac-te-ment la même occupation quetoi.

–Elle est dans sa chambre ?

–Oui. Elle est sortie un moment avec Thibaut et elle est revenue seule en pleurant. Je n’ai pas eu le temps de lui demander ce qu’il s’était passé. Elle a grimpé l’escalier et s’est enfermée dans sa chambre !

–J’yvais.

–Merci, j’y serais bien allée, mais, tu comprends, je dois m’occuper de mes invités, dit-elle d’un ton sérieux.

Elle réussit presque à m’arracher un sourire à jouer à la grande personne. Je me lève et lui frictionne les cheveux qu’elle a mis des heures à choucrouter. Elle râle et essaie de réparer les dégâts alors que je la quitte.

Je monte les marches en m’essuyant les joues avec le dos de la main. Je frappe à la porte de Maline. Elle ne répond pas. A-t-elle seulement entendu ? J’ouvre doucement. Ma petite sœur est sur sa chaise, immobile, à fixer la porte, dans la pénombre. Seule la lampe de chevet est allumée et ombre son visage. Son maquillage a coulé. Il ne reste que des traînées de mascara le long des joues. Je rentre et ferme derrière moi. Je vais directement à sa coiffeuse et verse du lait démaquillant sur un morceau de coton, que je lui tends.

–Merci.

Je m’assois sur le lit, en face d’elle. Elle nettoie son visage lentement sans se tourner vers le miroir.

–Que s’est-il passé ?

–Thibaut.

–Ah ?

–Il voulait me parler…

Ses larmes se remettent à couler.

–…je pensais…

Elle s’arrête et réprime un sanglot, se racle la gorge et reprend :

–je pensais qu’il voulait me dire qu’il… qu’il m’aimait… Tu sais cela fait plus d’un an qu’on se voit. Il m’a emmené au théâtre plusieurs fois. Nous allons régulièrement au ciné, en bande ou que nous deux. Il vient me chercher à la maison et il me raccompagne. Je pensais qu’il m’aimaitbien…

Elle sourit bravement au travers de ses larmes.

–…enfin, qu’il m’aimait beaucoup…je ne l’ai jamais vu avec une autre fille du groupe.Il…

Elle se remet à pleurer en silence. Ma gorge se serre. Gauchement, je pose ma main sur son épaule. Nous ne sommes pas du tout démonstratives dans la famille, ni à nous épancher sur nos émotions.

–Il ne devait pas venir ce soir. Puis ce matin, il m’a appelée pour me dire qu’il devait me parler. C’était si important, qu’il ne pouvait pas attendre la semaine prochaine… J’ai cru (elle ricane) qu’il allait… (Elle détourne le regard) enfin, qu’il allait se déclarer…

Je me rapproche d’elle et lui prends la main. Elle se dégage sèchement.

–Il vient de m’annoncer qu’il rentre au séminaire lundi.

Elle lève la tête, se mouche et me fixe. Son regard se fait plus scrutateur.

–Mais tu as pleuré toi aussi ?

Je souris, gênée.

–C’est complètement stupide : ils ont passé un slow en allemand. J’ai pensé à Heinz.

–Ah, Sag Warum… Tu ne l’avais jamais entendu ?

–Non. Je ne sors pas tellement, tusais.

Nous nous dévisageons. La situation nous semble peu à peu dérisoire et nous nous mettons à sourire en considérant chacune le visage ravagé de l’autre.

–On a l’air chouette toutes les deux : une veuve et une négligée.

–Tu restes une B.N.E.R., Maline ! Rien n’est perdu.

Maline éclate nerveusement de rire. Cela nous rappelle ce que disait Maman, en voyant que nous ne trouvions pas l’homme de notre vie. Elle nous consolait en vous rappelant que nous étions des « bijoux non encore réclamés ». À voir l’état défraîchi de ces fameux joyaux, ce n’est pas étonnant qu’ils restent en vitrine !

4. Nounou

–Bonjour, dit Jipé avec un sourire jusqu’aux oreilles, on m’a vanté votre librairie pour son choix.

–Ah ?

–Voilà : je vais faire un voyage en Afrique, mais avant j’aimerais me documenter sur la région.

–Oui, bien sûr. Le rayon géographie se trouve à droite, juste après l’histoire.

–Je pensais que vous me proposeriez des titres…

Je me raidis : il en fait un peu trop dans le genre journaleux dragueur. Autour de nous, d’autres clients furètent aidés par Elisabeth ou M. Chaton. Jipé a attendu que je sois seule et en retrait pour m’entreprendre sans subtilité.

–Hum ? L’Afrique, c’est vaste. Quel pays en particulier ?

–La région des Grands Lacs. Congo, Rwanda, Urundi. Vous voyez ?

–Ce n’est pas un peu en guerre par là-bas ?

Jipé minimise :

–ça clapote un peu,oui…

Elisabeth, du fond de la librairie, me lance des regards interrogatifs, prête à venir à mon secours face à cet homme sans-gêne, à l’attitude un peu trop familière, détonnant par rapport à la clientèle habituelle. Je lui réponds d’une moue rassurante.

–Suivez-moi.

J’emmène Jipé devant le rayon géographie. Il ne regarde aucune étagère et dit rapidement à voix haute :

–ce n’est pas tout à fait ce que je recherche. Auriez-vous d’autres ouvrages plus récents ?

–Il faudrait que je cherchedans…

–dans la réserve ?... Oui, bonne idée. Montrez-moi tout de suite, c’est possible ?

Il m’attrape le bras et m’entraîne sans ménagement vers le fond de la boutique. Il ouvre la porte sans me lâcher et me pousse dans la petite pièce éclairée par un fenestron occulté par un rideau léger. Franz gazouille dans un lit pliant en jouant avec ses chaussettes.

–Bonjour, petit Franz, ditJipé.

Il caresse la tête de l’enfant. Il tourne le dos à la porte restée ouverte.

–J’ai à vous parler sérieusement, dit-il mezzavoce.

Je tire une caisse vers moi et l’ouvre. Je lui tends un livre au hasard, puis un autre, sans quitter la boutique des yeux. Jipé se penche sur le livre, nos têtes se frôlent.

–Le prochain rendez-vous ne se fera pas au Bel-Abbès. Notre ami a annoncé son passage. Seriez-vous libre mardi soir ?

–Oui. Vers quelle heure ?

–Je vous prends à 19h à la station Saint-Augustin, sortie église. Cela peut durer. Vous avez quelqu’un pour le bébé ?

–Je vais me débrouiller.

–Bon, donnez-moi n’importe quel livre, je l’achète.

Je jette un œil sur le livre que je tiens dans la main et lui tends, un sourire sardonique aux lèvres. Il lit le titre et grimace.

–Maurice Thorez : Fils du Peuple. Bon, eh bien tant pis. Combien ?

–Dix francs.

–Quoi ?

–C’est une superbe occasion…

Il paie et s’en va. Je le raccompagne à la porte puis rejoins Elisabeth à la caisse.

–Qui c’était ce type ?

–Un journaleux, de gauche évidemment. J’ai réussi à lui fourguerToto.

–Il ne venait pas pour des livres sur l’Afrique ?

–Il est tombé sur le Fils du Peuple et a changé d’idée.

–Il ne doit pas être du coin…ni connaître notre librairie.

–Je ne croispas.

–Au fait, ça tient toujours notre déjeuner ?

–Je vais chercher Franz et j’arrive.

Nous partons toutes les deux à pied vers son appartement. Les arbres s’habillent peu à peu de cuivre le long des avenues. Je suis toujours en attente, sans aucune nouvelle de Heinz. Quatre mois que nous attendons un signe de sa part pour le rejoindre. Quatre mois durant lesquels le sort de l’Algérie a été scellé. Franz et moi campons toujours dans l’appartement prêté par Garaud, à ne faire aucun projet. Nous restons dans un entre-deux qui nous empêche de prendre racine, de nouer des liens. Nous restons dans l’instant, le provisoire.

Dans la cuisine d’Elisabeth, nous mangeons en discutant des derniers ouvrages achetés par Chaton, des résultats du référendum approuvant l’élection du président de la République au suffrage universel et de l’ouverture du deuxième concile œcuménique du Vatican par le pape Jean XXIII. Franz, sur mes genoux, suce un morceau de pain dur.

Elisabeth nous sert un café lorsque le téléphone se met à sonner. Elle se lève et va répondre dans le salon. J’entends le son de sa voix rapide et sèche. Elle raccroche et compose un autre numéro. La conversation est aussi brève. Elle revient à la cuisine.

–Venez vite, mon oncle nous attend chezlui.

J’ai la bouche ouverte pour m’étonner du « nous », mais elle est déjà dans l’entrée pour prendre son manteau. Je récupère le mien, celui de Franz. Je nous emmitoufle et nous partons àpied.

–Tante Nounou a eu une attaque, dit Elisabeth alors que nous nous pressons vers l’immeuble des Gerbart.

Nous sonnons et le colonel nous ouvre aussitôt.

–Ah, Elisabeth, je t’attendais.

J’entre à sa suite. Gerbart fronce des sourcils en me voyant.

–Claire était chez moi quand nous avons été prévenues, dit Elisabeth sèchement. Elle fait partie de la famille.

Gerbart ne réplique pas et referme la porte derrièremoi.

–Nounou est partie à l’hôpital.

–Depuis quand ?

–Hier.

–Heureusement que votre assistant est plus loquace que vous ! Dit Elisabeth, furieuse. Quand vouliez-vous nous prévenir ?

Gerbart hausse des épaules. Il retourne vers le salon.

–Vous n’avez prévenu personne, n’est-ce pas ? Dit Elisabeth qui le suit en ôtant son manteau, décidée à ne pas lâcher son oncle.

–Qui ? répond Gerbart agressif.

–La famille ?

–Pff !

Il va à son fauteuil. Il s’assoit et se prépare unepipe.

–La famille ne nous parle plus depuis longtemps.

–Vous n’avez même pas appelé Maman ?

–Non.

–C’est sa sœur !

–Elle l’a oublié depuis longtemps, ta mère, qu’elle avait une sœur ! dit Gerbart en allumant sa pipe et en tirant dessus.

–Je préviens la famille, dit Elisabeth d’autorité en quittant le salon.

Je reste immobile et silencieuse un court instant, ne sachant sur quel pied danser. Puis me lance :

–voulez-vous un café ? Duthé ?

Gerbart ne me répond pas. Je déshabille Franz et l’assois par terre, sur le tapis. Je lui tends un hochet puis enlève mon manteau que je pose sur un fauteuil.

–Attends-moi là Franz, je reviens.

Je disparais dans la cuisine. J’en étais sûre : Gerbart n’a pas mangé ni à midi ni hier soir. Ou alors, il a avalé une boîte appertisée qu’il a ouverte et mangée à même la conserve sans la chauffer. Tout est resté à l’abandon : une fourchette, le sel et la cafetière traînent sur la table. Je passe un tablier trop petit pour moi et je mets à laver, essuyer, ranger.

Elisabeth mobilise le téléphone et envoie un message rapide et un peu sec aux quatre coins de la France.

–Je retourne à l’hôpital, dit Gerbart entrant dans la cuisine, évitant de s’adresser particulièrement àmoi.

J’opine de la tête en finissant mon travail domestique. Il sort. Elisabeth vient à son tour après le claquement de la porte d’entrée.

–Où est allé mon oncle ?

–Il est reparti à l’hôpital.

–Et Franz ?

–Mon Dieu, il est resté seul dans le salon !

Je me précipite pour découvrir mon fils, sagement assis à la même place où je l’avais installé. Dans ses bras, un vieux nounours plucheux a remplacé le hochet. Il lui parle en appuyant sur ses yeux en bakélite noirs.

–C’est le nounours de Karl Heinz, dit Elisabeth surprise. D’où sort-il ? Cela fait des années qu’il avait disparu !

Elisabeth reste songeuse un bref instant.

–Bon, la famille débarque ce soir et demain. Je dois m’occuper de leur logement. Je vais passer voir ma tante à l’hôpital. Voulez-vous m’accompagner ?

–Non. Je ne pourrai pas. Je vais plutôt préparer un dîner pour le colonel.

Elisabeth hésite.

–Bon, d’accord, je vous laisse. Vous tirerez la porte avant de partir ?

Elle enfile son manteau et se dirige vers la porte. Elle a la main sur la poignée quand elle se retourne vers moi, visiblement ennuyée.

–Je vais en avoir pour un bon moment, le temps de trouver des chambres, de récupérer Maman à la gare, de cornaquer les autres vers les hôtels… Et ça m’embête de laisser mon oncle seul ce soir… Maisje…

–Je vais rester ici l’attendre.

Elisabeth ne se décidant toujours pas à partir, j’ajoute en riant :

–ne vous en faites pas, je me tiendrai bien. Je vous le promets. Je ne le giflerai pas, je ne l’insulterai pas, je serai très bien élevée.

Elisabeth se met à sourire.

–Promis, hein ? insiste-t-elle en ouvrant la porte et en me quittant en riant, elle aussi.

Nous voilà seuls, Franz et moi, dans un appartement dans lequel je m’étais juré de ne jamais remettre les pieds, il y a bien longtemps. Je fais vite l’inventaire des aliments puis improvise un dîner léger. La cuisine n’a jamais été mon fort et je ne suis pas d’humeur culinaire. J’écrase une pomme de terre pour la donner en purée à Franz. Je couche ensuite le bébé entre deux coussins sur le tapis, le nounours de Heinz dans ses bras. Il s’endort rapidement. J’éteins toutes les lampes sauf celle de lecture près du canapé. Dans le silence, je me suis installée dans un fauteuil et me suis mise à feuilleter un journal qui traînait sur la petite table de marqueterie.

Les heures passent et la nuit est tombée depuis longtemps. Le salon se refroidit rapidement. Je vais poser doucement mon manteau sur Franz. Il grimace, crispe ses petites mains, mais ne se réveille pas. Je regarde ma montre : neuf heures. Quelques minutes plus tard, des pas harassés se font entendre sur le palier. Une clef est introduite dans la serrure et la porte s’ouvre. Je pose le journal sur la table.

Gerbart entre. Il n’allume pas le plafonnier. Un peu plus voûté, il reste un quart de seconde sur le seuil pour s’habituer à la pénombre puis vient s’asseoir en face de moi. Je me lève :

–le dîner estprêt.

–Laissez, je n’ai pasfaim.

Il passe sa main sur son visage avec lassitude.

–Nounou est morte.

Je me suis rassise, incertaine de l’attitude à prendre pour lui montrer ma compassion.

–Elle est partie heureuse de rejoindre Karl Heinz.

–Vous… vous ne lui avez pas dit qu’il était vivant ?

Gerbart secoue latête.

–Croire qu’elle allait le retrouver l’a aidée.

Ma première pensée a été de me dire qu’elle allait s’apercevoir que nous lui avions menti et qu’elle nous en voudrait… Réaction idiote : comme si les émotions étaient les mêmes de l’autre côté de lavie !

Le regard de Gerbart et son esprit vagabondent loin de ce salon dans la semi-obscurité.

–Vous devriez essayer de manger.

Il hausse des épaules.

–L’enterrement aura lieu après-demain, ajoute-t-il après un long silence. Je n’aurais pas cru qu’elle serait partie avantmoi.

Ses yeux brillent de larmes, mais aucune ne coule sur ses joues. J’attends qu’il me parle de sa femme, de leurs souvenirs communs, de leurs espoirs, de son chagrin. Mais il se tait. Il s’est ratatiné. Sa peine a disloqué sa colonne vertébrale, relâché son axe et donné le signal de la sénescence. Il flotte dans son corps.

Le froid me morfond, mais je n’ose pas bouger pour ne pas interrompre le fil des pensées de Gerbart. Franz se met à gémir dans son sommeil.

–Vous pourriez peut-être le coucher dans un lit, dit tout à coup Gerbart s’apercevant de l’enfant couché par terre. Il dormirait mieux.

–Je pensais rentrer chez nouset…

Gerbart se lève et m’interrompt.

–Prenez-le et venez.

Je soulève mon manteau et prends Franz dans mes bras. Je le porte en suivant Gerbart. Nous traversons un petit couloir et entrons dans une chambre. Gerbart allume le plafonnier. La pièce est carrée et ne comporte qu’un lit, un bureau et une chaise. Le mobilier est spartiate, sans ornement et les murs nus, hormis une photo représentant le colonel et Mme Gerbart plus jeunes entourant un jeune homme brun. Le cliché en noir et blanc date de l’après-guerre.

Nous évitons de regarder le portrait et couchons Franz. Gerbart revient avec des oreillers pour caler l’enfant et éviter qu’il ne tombe dulit.

–Voulez-vous vous coucher ? Propose Gerbart.

–Le canapé suffira. Allez dormir : les prochains jours ne seront pas faciles pourvous.

Je vais m’installer, le manteau sur mes jambes avant qu’il ne décide quoique ce soit et je plonge dans un sommeil lourd.

Le lendemain matin, nous sommes éveillés par un coup de sonnette bref. Gerbart s’était endormi sur le fauteuil en face de moi. Je vais ouvrir. Un couple de corbeaux, tout de noir vêtu, entre, passe devant moi sans me voir, mais en m’apostrophant :

–bonjour mon petit, le colonel est ici ? Me demande la femme ressemblant à Nounou.