Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

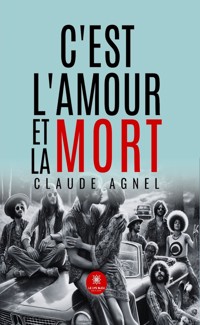

Le Vigan, été 1972. Sous le soleil brûlant des Cévennes, une bande de jeunes explore l’amour, le sexe et les libertés héritées de Mai 68. Mais pour l’un d’eux, ce tourbillon de mœurs libérées devient insupportable. Rejeté par le groupe, son puritanisme romantique l’isole et le pousse à l’extrême. À ce moment précis, Éros et Thanatos s’entrelacent, l’été insouciant bascule en une tragédie inoubliable.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Fidèle à une promesse faite il y a trente ans, Claude Agnel a écrit ce roman pour saisir l’esprit des années soixante-dix, en contraste avec le puritanisme actuel. Refusant le parisianisme et l’exotisme conventionnel, il ancre son intrigue dans une petite ville de province, explorant une France profonde et une époque radicalement différente de celle du XXI siècle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Claude Agnel

C’est l’amour et la mort

Roman

© Lys Bleu Éditions – Claude Agnel

ISBN : 979-10-422-5849-8

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Avertissement

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Le texte qui suit est évidemment une fiction.

Chapitre I

Valentyn habite le premier étage d’une maison en briques rouges noircies par la pollution, Van Lokerenstraat à Ledeberg, un faubourg de Ghent (Gand), juste au-dessus d’une pharmacie. Elle n’est jamais venue en France malgré la proximité de la frontière et étant flamande ne parle que rarement le français hormis à l’université où elle étudie la philologie. Elle n’use pas du flamand par conviction politique ou philosophique comme certains, mais par habitude et tradition familiale.

Valentyn est si blonde que ses cheveux coupés plus que courts, presque rasés, paraissent blancs dès que sa peau est un peu hâlée. Ses yeux sont bleu clair, quasi métalliques tant leurs reflets se rapprochent du gris. Son regard n’est pourtant pas froid, au contraire. Il est porteur d’une chaleur intérieure intense. Lorsqu’elle rit, de petites rides se forment en éventail au coin de ses yeux et de part et d’autre de l’arête du nez, qui rendent son rire très communicatif.

Elle a eu ces dernières années, depuis ses dix-huit ans, une vie affective très mouvementée. Les amants se sont succédé rapidement jusqu’au jour où elle a rencontré Klaas. Elle a eu un enfant de lui qui a maintenant six ans et emplit sa vie depuis qu’elle a quitté ce drôle de type doux et violent à la fois, militant d’extrême gauche, convaincu. Elle ne sait pas vraiment pourquoi elle s’est séparée de lui. Sans doute par lassitude, par ennui. Il demeure néanmoins, pour elle, un ami sincère et attentionné, bien qu’ils ne se voient plus guère.

Depuis leur séparation, elle a repris ses études à l’université de Ghent. Elle a aujourd’hui vingt-sept ans et pense qu’il est grand temps de cesser de jouer l’adolescente prolongée. Elle veut rapidement trouver un métier stable. Enseignante par exemple, peut-être chercheuse.

Ce matin gris et frais de juin, elle attend son amie Ann qui doit venir lui proposer un job pour les vacances. Le ciel très bas, l’atmosphère lourde, comme toujours en cette saison, incite à la rêverie. Daan joue dans un coin de la pièce. Il bricole un invraisemblable assemblage de « Lego » que Valentyn regarde d’un œil distrait. Elle pose son disque préféré sur la platine à témoin stroboscopique de la chaîne stéréo : Transformer de Lou Reed. Elle réfléchit un moment pour choisir le morceau puis finalement pense que c’est Such a perfect day qui correspond le mieux à l’ambiance chaude et diaphane, à sa lascivité de ce début de journée. Elle chantonne avec l’ex-guitariste interprète du Velvet Underground : Such a perfect day, you make me forget myself, I thought I was someone else someone new…

La sonnerie de la porte la tire de sa rêverie matinale. C’est Ann. Elle est à l’intérieur du salon avant que Valentyn n’ait répondu. Elle lance :

— Salut tout le monde !

Elle fait la bise à Valentyn et à Daan et vient s’asseoir sur le canapé :

— J’ai de super bonnes nouvelles !

Ann, contrairement à Valentyn, est wallonne et s’exprime parfaitement en français, avec un charmant accent traînant.

— Bon, voilà ce que je te propose. J’ai l’autorisation du ministère pour emmener un groupe d’ados de 15 à 17 ans, de mon établissement scolaire, comme on dit : « en détresse sociale », faire un camp à but culturel dans les Cévennes. On sera logé dans un centre d’accueil à Salagosse. C’est un hameau près d’une toute petite ville qui s’appelle Le Vigan. Tu vois où c’est.

— Non, pas du tout !

— Si tu veux, c’est à soixante-dix kilomètres au nord de Montpellier. Ça va ? Tu vois ?

— Ça doit être dans le sud de la France à peu près au milieu ? C’est ça ?

— Oui, à peu près. Bon, voilà, c’est un séjour d’un mois qui débute le quatorze juillet. Nous partirons en train, le quatorze au matin, très tôt et nous arriverons le quatorze au soir. Il y a environ quinze heures de voyage… Ah oui ! Un point important : c’est très bien payé.

— Combien ?

— Environ douze mille cinq cents francs et nourriture comprise !

— C’est vrai que c’est très, très bien payé, approuve Valentyn avec son accent flamand rocailleux.

— Ça va résoudre mes problèmes financiers.

— Attends ! En plus, on aura en charge chacune, Babs, toi et moi… Ah oui j’ai oublié de te dire, Babs est du voyage !

— C’est vrai ! Ça, c’est génial !

Barbara, « Babs » pour ses intimes, est une amie commune. Elle a souvent aidé Valentyn dans les moments difficiles et dépressifs de son existence et ils avaient été légion après la séparation avec Klaas. Ann reprend, décidée :

— Oui c’est génial… Bref, on aura seulement cinq, six filles chacune… Des vacances quoi ! Je t’accorde qu’elles sont peut-être un peu bizarres ou allumées, mais sûrement pas plus que nous ! Ça va être de vraies vacances, payées, au soleil dans le sud de la France !

Elle s’arrête un instant, prend un air grave et ajoute :

— Le seul problème, tu t’en doutes, c’est Daan. Il ne peut pas venir avec nous. Ann connaît parfaitement le puissant attachement qui lie son amie à son petit bout de choux blondinet.

Valentyn réfléchit rapidement. Daan est grand maintenant. Elle l’a accompagné pendant six ans, elle peut bien s’en séparer un mois, couper un peu le cordon ombilical.

— Écoute, je pense que ça pourra s’arranger. Il ira passer des vacances avec ses grands-parents ou avec son père vers Doornik. Tu dis Tournai en français non ? Tu es d’accord Daan ?

Toujours occupé par ses constructions surréalistes, Daan acquiesce simplement de la tête. Valentyn pense qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas d’accord. Il adore son père et ses grands-parents maternels.

— Voilà, dit Ann :

— Ça te laisse une quinzaine de jours pour t’organiser.

— Ça ira. C’est d’accord. Un vide de paroles, empli de musique, s’installe un instant entre les deux jeunes femmes. Bien que non-spécialiste, Ann reconnaît la voix grave si caractéristique.

— Toujours fan de Lou Reed ?

— Plus que jamais. Tu vois, j’aimais bien avec le Velvet, mais là en solo c’est vraiment le super pied. Tu as déjà entendu Vicious? Elle fredonne :

— Vicious you hit me with a flower, you do it every hour. Oh baby you’re so vicious. Ça, c’est du texte ! Non ? conclut-elle en riant.

Ann n’est pas vraiment convaincue. Elle préfère de loin la musique classique à la pop. Ses goûts sont davantage satisfaits par le Requiem ou le Nabucco de Verdi, les Lieders de Bach ou, surtout, la Tétralogie de Wagner. Wagner, la réplique musicale, à ses débuts, de la philosophie de Nietzsche. Ce dernier a d’ailleurs lui aussi composé. Jamais ses morceaux n’ont été joués de son vivant. Peut-être cela arrivera-t-il un jour ? C’est parce qu’elle aime le philosophe qu’Ann est passionnée par la musique de son ami-ennemi Wagner.

Elle a lu les deux textes du philosophe qui décrivent les relations hystériques des deux hommes. Nietzsche contre Wagner et Le Cas Wagner en se demandant toujours si le conflit n’était pas lié à la rivalité qui les a opposés lors de la rencontre avec Lou Andrea Salomé. Elle pense aux mots de l’auteur de Généalogie de la morale : « J’admire Wagner partout où c’est lui-même qu’il met en musique. » Nietzsche critique la musique de Wagner à partir du moment où elle devient trop germanique. Dans ce cas-là, elle fait souffrir son corps. C’est son intimité corporelle qui le conduit à rejeter cette musique. Ann vit exactement le contraire avec les mêmes sons. C’est son corps qui appelle les deuxièmes violons du Ring des Nibelungen. Elle est pourtant toujours en accord avec la philosophie dionysiaque nietzschéenne.

Elle pense encore à une phrase de lui : « Je suis disciple du philosophe Dionysos, je préférerais encore être un satyre plutôt qu’un saint ». Cela est si vrai. La musique et les mots de Lou Reed sont loin de lui apporter un tel bonheur, mais peut-être est-ce un problème d’éducation.

Tant qu’à écouter de la pop, elle choisit plus volontiers les arrangements musicaux de David Bowie dans Ziggy stardust and the spiders from Mars. Cela lui paraît être d’une bien meilleure qualité, tant d’un point de vue musical que vocal. Elle prête tout de même une oreille distraite à l’arrière-fond musical. C’est décidément trop brouillon à son goût. Par amitié pour Valentyn elle lâche :

— Ouais, c’est pas mal…

Valentyn rit à pleine gorge.

— Tu mens très mal, très mal ! Y a pas que la musique classique dans la vie tout de même !

Ann découverte rougit.

— T’as raison ce n’est pas trop mon style… Je m’y ferai peut-être un jour… Un temps.

— Bon allez, je te laisse, il faut que je voie Babs, pour lui annoncer que tu viens avec nous. Elle va être ravie.

Bises qui claquent. Ann sort comme elle est arrivée : en coup de vent.

Valentyn pense ironiquement qu’Ann est toujours aussi calme… Heureusement que son agitation est compensée par une grande méticulosité et une grande organisation.

Cette grande bringue d’un mètre quatre-vingts, brune aux yeux bleus, avait fait irruption dans sa vie il y a sept ans, de la même manière qu’elle était entrée aujourd’hui dans son appartement. Sans prévenir. Elle s’était jetée, terrifiée dans sa chambre d’étudiante d’alors, poursuivie par un géant blond vitupérant des insanités, des mots à faire rougir une salle de garde.

Valentyn, malgré sa petite taille et sans savoir vraiment pourquoi, s’était interposée. Le calme était alors rapidement revenu. Ann avait, semble-t-il, abusé de la patience du jeune homme pourtant plutôt débonnaire.

Elles avaient par la suite longuement parlé de leur vie. Une complicité durable s’était installée entre les deux jeunes femmes, les liant encore aujourd’hui. Elles sont toutes les deux très critiques à l’égard des hommes et militent de ce fait dans un mouvement féministe le Dolle Mina. Le « machisme », par leurs convictions politiques et idéologiques, leur est devenu totalement insupportable. Elles ne peuvent pas accepter l’idée que les femmes seraient la race inférieure et dominée de l’humanité. Pour elles, dans un esprit républicain, paradoxal dans une monarchie parlementaire comme la Belgique, un être humain vaut un être humain en droit, quel que soit sa race ou son sexe. Elles ont bien sûr déjà lu le Petit livre rouge des femmes et contrairement à beaucoup de femmes françaises bénéficient de la pilule anticonceptionnelle.

En ce jour de grisaille, rien non plus, pour elles, ne peut laisser présager un proche avenir où des hommes, bien plus « machos » que tous ceux qu’elles ont connus jusqu’alors, vont occuper toute la place.

Chapitre II

Je suis avachi, comme d’habitude à cette heure de la journée, sur un des fauteuils en rotin de la terrasse du « Conti ». Ils sont bien plus agréables au contact que les chaises à lanières de plastique bleu des autres bistrots, surtout par cette chaleur écrasante.

Je sèche, machinalement sur ma joue, du dos de ma main hâlée, un grain de sueur qui s’échappe de la branche de mes Ray-Ban Shooter.

Le goût du café glacé, très sucré, se répand encore dans ma bouche et dans ma gorge laissant une impression amère et douceâtre inégalable. Je me laisse porter par ce petit plaisir quotidien qui accompagne ma sortie des brumes nocturnes alcoolisées. Je suis même tellement absorbé par ces sensations simples, aux antipodes de la première gorgée de bière, que lorsque « Chipe » vient s’asseoir à côté de moi, en me lançant un tonitruant :

— Salut Pinuche !

Je sursaute.

« Chipe » est l’un de ceux qui font partie de notre bande. « L’absinthe Alliance », comme on dit. On l’appelle « Chipe » à cause de ses cheveux frisés comme la laine d’un mouton et parce qu’à l’âge de douze ou treize ans, lorsque Manuel fut affublé de ce surnom, nous maniions si mal la langue anglaise que sheep, accent méridional aidant, s’est transformé en ce son qui n’évoque que de très loin le vocable originel. Depuis, pour certains, la connaissance de l’anglais, musique pop et rock aidant, est devenue tout à fait acceptable. Pas un, dans la bande, pourtant, ne songe à restituer au terme sa prononciation académique.

Probablement, vous demandez-vous pourquoi Chipe m’appelle « Pinuche » ?

L’histoire est simple. En mille neuf cent soixante-six, année de mes quatorze ans, j’avais pour habitude de fumer mes Gauloises sans filtre jusqu’à la corde et d’en garder le mégot éteint aux lèvres, au-dessous d’un embryon de moustache d’adolescent. Mon aspect malingre d’alors, mon nez trop long, mon teint pâle accentuaient davantage la ressemblance avec « Pineau », ce personnage « sanantoniesque » de Frédéric Dard. Cela n’échappa évidemment pas à la sagacité de mes copains. Ce sobriquet qui m’identifie dans le groupe ne convient plus du tout à mon corps athlétique, à mon visage glabre, aux longs cheveux blonds qui balayent mon dos jusqu’au milieu ni à mon teint hâlé du moment. Je ne fume même plus aujourd’hui ces épouvantables Gauloises sans filtre, mais des Rothmans bleues ou des Dunhills que je ne termine jamais.

Chipe, écrasé par la chaleur de la place sans ombre qu’il vient de traverser, s’affale à côté de moi, dans un état tout aussi comateux que le mien. Il commande également un café glacé et se laisse envahir par le bien-être de l’ombre et des fauteuils.

— Putain ! Si ça continue comme ça, on tiendra pas jusqu’au mois d’août ! On passera pas l’été !

J’acquiesce simplement de la tête.

Il est vrai que le rythme infernal des fêtes, beuveries et autres agapes estivales, avait atteint au paroxysme en cet été soixante-douze. Un peu comme si l’activité nocturne suivait la courbe des températures diurnes. Et il faisait abominablement chaud, tout spécialement en ce début d’après-midi. Le thermomètre du bistrot, à l’ombre, affiche quarante-deux degrés. Même dans les Cévennes, à la mi-juillet, cela est peu courant. Je me rassure tout de même en pensant que les étés précédents avaient été tout aussi « saignants », et que nous tous, tant bien que mal, avions résisté jusqu’à la rentrée scolaire ou universitaire.

Soudain, comme un chien d’arrêt flairant ma proie, je me fige sur mon siège. Mon regard est capté par deux longues jambes lisses et bronzées, « très pratiques pour le tennis » dirait Mama Béa Tékielski, ainsi que par deux petits seins en poire, à peine dissimulés sous un tee-shirt. Relevant encore la focale, je découvre que ce tableau est complété par une frimousse aguichante dotée de lèvres pulpeuses. Mes yeux comme hypnotisés suivent la démarche chaloupée de la ravissante propriétaire de ces signes extérieurs de richesse. Je me tourne immédiatement vers Chipe pour lui faire part de ma découverte et le sortir de sa torpeur :

Son regard extatique me montre qu’il a vu, lui aussi, pourtant, il laisse tomber :

— On verra bien, de toute façon ce ne sont pas les nanas qui manquent le plus. On est envahi de touristes allumées, puis avec la nuit qu’on vient de passer, on ferait bien de se mettre au vert !

L’idée de se « mettre au vert » ne m’enchante pas outre mesure revigoré que je suis par le café glacé. Je suis franchement et résolument obsédé sexuel et ne vois pas ce qui pourrait m’inciter à adopter cette stratégie du repos forcé. La tactique taoïste du non-agir et du laisser-faire ne correspond pas du tout à ma personnalité. Aussi j’enchaîne, immédiatement :

— Tu déconnes ou quoi ? T’as vu son cul, t’as vu ses nichons !

— Ouais, ouais…, mais tu vois, à l’heure qu’il est je préfère penser à autre chose, franchement je suis carrément explosé.

— T’es peut-être explosé, mais pas moi. Même si y en a d’autres qui n’attendent que ça, ça me ferait chier de passer à côté d’une telle occase… Je vais l’inviter à boire un pot !

— Laisse tomber ! reprend Chipe en me retenant par l’épaule.

— On verra ce soir.

J’hésite. Finalement, saisi à nouveau par des relents éthyliques, je me laisse convaincre. L’heure n’est pas à la drague. C’est vrai, il y a un temps pour tout. L’heure est au réveil intellectuel.

— Allez, t’as raison ! On se fait une partie d’échecs ?

La scène a, au bout du compte, contribué à me réveiller pleinement. Je suis à présent tout à fait d’attaque.

— D’accord ! susurre Chipe.

— Tu prends les blancs !

Il va chercher le jeu et nous nous enlisons, comme d’habitude, dans une interminable partie qui nous portera jusqu’au moment où tous les autres seront là. On pourra alors discuter de la suite des « hostilités », comme on dit.

L’idiome et les surnoms sont, ce qui renforce la cohésion de notre bande. Celle-ci existe de longue date, depuis nos treize, quatorze ans, c’est-à-dire depuis près de sept ans. Elle n’est pas pourtant totalement fixe. Certains membres n’ont fait que passer, d’autres ont disparu au sens figuré comme au sens propre. Ici les retours de bals en voiture sont quelquefois mortels. Les images de Marie-Claire, de « Petroni » et de Romane flottent encore dans toutes les mémoires comme autant de déchirures, de bourgeons écrasés par la technologie meurtrière mêlée à l’alcoolisation des conducteurs. En fait, seul un noyau central, pôle d’attraction, est à peu près fixe, malgré les discordes voire les bagarres.

À part Chipe et Pino fait également partie de ce « cœur » du groupe « Jeannot », le teigneux de la bande. Brun crépu, il a le vin mauvais, mais c’est mon meilleur ami et je suis le seul qui l’appelle « Jo », en souvenir d’un happening de rue sur les Daltons. J’y jouais le rôle de William Dalton, Jeannot celui de Jo. Lorsqu’il a bu, Jeannot devient réellement ce personnage de bande dessinée. C’est du moins ce que je pense, ce que je crois et ce que j’ai vu maintes fois. Il devient brutal, violent, méchant, agressif et pour tout dire bête. C’est pour lui rappeler cette vérité que je ne l’appelle jamais Jeannot, contrairement aux autres.

Et à propos de happening, il faut que j’explique que beaucoup dans le groupe, faisaient et font du théâtre ensemble depuis l’âge de treize-quatorze ans. Cela crée des liens plus forts encore. De très bons souvenirs. Des tracs partagés. De formidables déferlements de rires.

Je me revois encore jouant : Justin, le domestique, dans l’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche ou, vieilli par le maquillage, Khirine dans Le Jubilé d’Anton Tchékhov. J’avais tout juste seize ans. Je revois surtout mes acolytes, filles (Nadia, Élisa et Marie-Jeanne) et garçons (Jo et Chipe et un troisième larron dont le surnom était « Just » en hommage au footballeur Just Fontaine), déchaînés, dans cette dernière pièce en un acte et faisant mourir de rire un parterre bien rempli du centre culturel du Vigan ou dans diverses petites salles de la région.

Nous avons, également, pour ce qui concerne Jo et moi, joué dans un groupe de rock appelé d’abord « Axiome » puis « U.S. Marines ». Cette dénomination militante antinomique se voulait être une façon de refuser et de dénoncer la terrible guerre, à l’instar de la représentation de la pièce de Benedetto « Napalm » dont nous avions aussi esquissé la mise en scène deux ans auparavant. L’affiche du groupe était d’ailleurs le palimpseste (nous y avions ajouté des empreintes de rangers) de celle de mai soixante-huit représentant cette petite fille, Phan Thị Kim Phúc, courant nue, brûlée par le phosphore blanc des bombes américaines. J’y chantais et Jo jouait de la basse.

La musique, comme le théâtre, peut-être plus encore que lui, relie les âmes.

Les notes sont des réceptacles d’émotion.

Les notes sont des ponts entre les âmes.

Lorsque, comme Jeannot et moi à l’adolescence, on a expérimenté en commun ces deux formes artistiques sur une période suffisamment longue, les deux centres émotionnels, les deux âmes ont été définitivement reliées. Plus rien ne peut défaire ces nœuds fusionnels. C’est peut-être cet impalpable, cet indicible qui est le cœur de notre bande. « US Marines » était dénommé plus tôt : « Axiome », du fait que plusieurs musiciens étaient alors en section C, donc plutôt matheux ou scientifiques.

Dans ce fatras de personnages hétéroclites et de surnoms, il a aussi « Akim », le beau-parleur, le rigolo du groupe. Plus personne n’est capable de savoir d’où vient cette appellation. Nous avons pourtant tous lu la bande dessinée du même nom dans notre préadolescence. Ce n’est en tout cas certainement pas les muscles de Bruno qui ont conduit à le nommer ainsi ! Mais, même si l’origine reste un mystère, c’est ce surnom qui fait qu’Akim est membre à part entière de la bande.

« Mouche » est également affublé d’un surnom dont chacun a oublié l’origine, peut-être la chanson de Polnareff (« je suis une petite mouche posée sur ta bouche ») ? Pourtant, il semble avoir porté ce surnom bien avant mille neuf cent soixante-douze. Celui-ci est en quelque sorte l’antithèse du précédent ou son symétrique. Il est le « beau mec » de la bande, fin, sportif avec un visage d’ange, des yeux clairs. C’est sûrement – ce qui pour les garçons de la bande est très important – le meilleur « dragueur » du groupe. C’est lui que, certains de l’effet produit, on envoie en éclaireur lorsque la situation le réclame. Son véritable prénom, ce n’est pas Mouche, mais Alex.

Mohamed fait aussi partie du noyau dur de l’Absinthe Alliance. Mohamed, ce n’est pas un surnom, évidemment. La simplification conduit d’ailleurs, presque toujours, à l’utilisation d’un diminutif : « Moha ». Moha est un kabyle qui est arrivé au Vigan après les événements d’Algérie. Ses parents ont été tués là-bas. Il a été tout de suite accepté par la bande, sans doute en raison de son sens de l’humour, de sa culture et de ses magnifiques yeux verts rieurs. Le racisme ici, dans les années soixante-dix, en raison de traditions huguenotes, camisardes, puis socialo-communistes n’a jamais planté ses dents noires dans les cœurs des êtres humains comme c’est le cas dans les villes de la plaine. Au contraire, il existe une tradition d’accueil. Pour le taquiner, je lui chante de temps en temps la chanson de Jacques Dutronc : « 700 millions de Chinois et Moha, et Moha et Moha. » Ça le fait rire.

Pourtant, une autre forme d’ostracisme existe bel et bien puisque le dernier des garçons est surnommé « Pourcelou ». En occitan cela signifie « petit cochon ». Il est le mal-aimé, le bouc émissaire du groupe. Sans doute en faut-il toujours un ! Cette appellation date de l’enfance quand Geoffroy était en fort surpoids. Aujourd’hui tel n’est plus le cas puisqu’il est plutôt costaud, baraqué, pourrait-on dire. Mais l’appellation stigmatisante est restée.

Les filles sont au nombre de quatre. Trois ne portent aucun surnom. Est-ce par une sorte de respect machiste, viriliste un peu obsolète ?

La plus typée, la plus belle, c’est Marie-Jeanne. C’est du moins ma préférée, mais, comme elle a été longtemps la copine de Jo, ma morale fraternelle m’interdit à ce moment d’y toucher ou même de penser pouvoir y toucher. Il n’en ira plus de même lorsqu’ils se sépareront. Je n’oublierai jamais cette nuit torride sur un matelas pneumatique… Nos corps qui semblaient faits, en tous points, l’un pour l’autre. Après ces brèves heures d’une lubricité débridée, il ne se passera plus rien entre nous bien que le désir perdure.

Lascive, Marie-Jeanne a des yeux jais, semblant déverser des trous noirs d’énergie quand son regard en croise un autre. C’est le prototype parfait de la belle fille du sud. Elle a de plus ou plutôt d’abord une sensibilité artistique qui me touche beaucoup.

Élisa, elle, est fine comme un brin d’herbe, longue comme une liane, mais tranchante comme une lame de rasoir. Beaucoup, y compris moi-même s’y sont tailladé les doigts sans parvenir à leurs fins. Même Mouche n’a jamais su comment faire pour la séduire. Elle choisit souvent ses flirts et ses amants hors de la bande. Personne n’a jamais compris pourquoi. Une question de goût ou de morale ?

Il y a encore Nadia, blonde, pulpeuse, « bien roulée » comme on dit. J’ai flirté un peu avec elle, mais ça s’est arrêté là. Je ne désespère pas cependant d’aller plus loin, un soir de beuverie ou de « fumette ». C’est ainsi que Nadia dénomme les nombreuses haschich parties qui soudent le groupe tout autant que les prestations de théâtre amateur et la musique. Derrière ses lunettes, de vue, très classiques, les iris bleu ciel sont pétillants d’espièglerie. Elle embaume aussi la sensualité.

Je me souviens très bien de la première fois où nous avons partagé un pétard avec du double zéro marocain dans ma Rallye 2. À la troisième ou quatrième bouffée, elle m’a dit : « je jouis ». Je pense qu’elle ne mentait pas et qu’elle avait vraiment eu un orgasme. Rien que pour cette phrase, j’aimerais bien aller plus loin avec elle, mais, hélas, elle m’en veut d’avoir été un peu trop bavard sur notre relation éphémère un soir de beuverie. Depuis, il y a comme un froid entre nous, du moins sur le plan d’une possible relation amoureuse ou sexuelle. La relation amicale reste cependant très solide.

Enfin, il reste « la sègue », la seule fille qui porte un surnom. Celle-là n’est pas du Vigan, personne ne sait d’où elle vient. Elle est arrivée au début de cet été soixante-douze et depuis, ne nous a pas lâchés d’un pouce, d’où son affectueux qualificatif occitan1. Aucun de nous parmi les garçons, qui ont cherché à l’avoir n’est parvenu à ses fins. Cela ne nous gêne pas vraiment, car nous préférons, comme Élisa, choisir nos partenaires hors du groupe, à l’exception de Jo dont la relation de longue durée avec Marie-Jeanne s’achèvera au cours de l’été mille neuf cent soixante-douze. C’est d’ailleurs probablement parce qu’elle n’a pas cédé à mes avances pressantes et surtout à celles de Mouche qu’elle a le privilège d’être encore dans la bande, en ce milieu d’été. Elle porte, longs jusqu’aux fesses, des cheveux châtain lisses et brillant qui cachent presque un visage de Cheyenne à la peau mate. Elle parle peu, mais lorsqu’elle le fait, c’est toujours pour nous renvoyer à nos contradictions axiologiques ou à notre machisme. Ce en quoi elle a rarement tort. Je nous trouve assez stupides en ce domaine.

Quant au nom de la bande. C’est une longue histoire. J’y reviendrai plus loin.

Ils arrivent, les uns après les autres, au cours de la partie d’échecs. Ils sont maintenant en place pour préparer l’une de leurs longues nuits. Nous ne savons pas, ni ne pressentons pas, vivant le présent, l’immédiat, l’instantané ce qui va survenir et porter au paroxysme les éruptions qui séparent et lient la vie et la mort.