Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

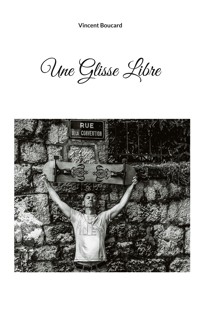

"ça part en free ride" est un livre sur les libertés sportives des sports de glisse, mode de vie à part entière, ou comment épouser l'expression infinie du langage moderne dans l'affranchissement des conventions collectives strictes. Développant un tryptique en roller, surf, ski... L'auteur offre une autre vision des mondes de la glisse, loin des industries vacancières et chargé de liberté. Cherchant à s'adapter à son environnement pour se débarrasser des contraintes, l'homme prendra-t-il discrètement conscience de son rôle avec la planète ? Des textes pour une exploration de la glisse, modernité, poésie, travail, érotisme, famille et aventure se mêlent ici pour livrer un ouvrage unique où les océans, quelques glaciers et l'inline-skate, proposent un aperçu originale de nos vies contemporaines.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 142

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir… »

Charles Baudelaire

« Il vient parfois une heure où trop philosopher demande l’action. »

Victor Hugo

Sommaire

Pow, swell, switch

Beach break

So far away

rules meaning

mindless chin

Real to reel

Don’t stop the party from traveling

Free your mind

Followers agency

Honest to god

End of the world

Two love too hate

Mode freestyle

Numeric world

Future addict

Shy degree

Slippery when wet

Point of view

French burger

Homo extremus

Skateboarding is not a crime

Slowly to hell

Spirit of extasy

Fast featuring

Top story

Send me the wind

Fifteen bucks

Keep on believe

Wasting speech

Darkness appeal

Big air

Street rush

Bitch sister

Offspring

Freaky team

Porn emergency

Surfer digest

Upside down

Home cooking

Event contest Championship

Light without heat

Bounce it

Painfull road

Talking heads

French kiss

New York Jam

Fly me to the moon

Lonely crew

Expensive live

Surgery skills

The appointement

In your world

Life is now

Luke Skywalker is a liar

Sun blast

Gone with the wind

Fuck you all

Forever young

Nightmare on wax

Fast lane

Long drink

Adrenaline shot

Heaven in this hell

Campbell taste

Spiritualized

Shooting Smile

Pumpin’ it up

Hitch hike without any precise direction

Sunset trip

Hold wise

Master mind

The big aerial

Sweet stance

Against machine

Play boy bone

Pow, swell, switch

Au lieu de commander, m’adressant spontanément au barman secouant la plénitude du bistrot, je questionnais mon tavernier sur le livre qu’il était en train de parcourir :

- Sans indiscrétion, qu’est-ce que tu es en train de lire ?

- Ça ? Difficile à dire… C’est une sorte de mémoires… c’est des histoires de free-ride.

Le serveur assis sur un tabouret de bar derrière son zinc, retourna le livre qu’il tenait, comme s’il ne se rappelait plus du titre. Comme deux clientes étaient arrivées en terrasse et commençaient à s’installer pendant que nous parlions, il ajouta en se levant, agacé :

- Tiens, je te le passe quelques secondes, si tu veux le découvrir par toi-même. J’enregistre la commande de mes deux gourgandines. SURTOUT, Ne perds pas la page !

Trop sympa. Sur le coin du comptoir, d’un geste précis, le barman me glissa l’ouvrage dont nous parlions. Le livre avait une couverture gaufrée et une illustration photo low-cost. Sans doute bourré de mythomanie. Il semblait promettre un zest d’adrénaline originale. Soupesant l’ouvrage, parcourant deux lignes, je trouvais sa lecture compréhensible, attrayante. Absorbé par ce cocktail littéraire nouveau, je surfais sur ces quelques lignes qui parlaient de « coup de pression en surf ». Ma soif de curiosité était ainsi captivée, conquise. J’étais ainsi, lecteur au Rencard, c’était le nom de l’établissement. L’officine était une vraie caverne d’Ali baba. Le bar était décorée d’une planche de surf magnifique, ornée méticuleusement d’une myriade de petits coquillages, alors que nous étions pourtant à des centaines de kilomètres de la prochaine plage. Il y avait aussi des skis, fièrement attachés en X ou encore une série de plateaux de skateboard, repeints magnifiquement d’une trame entrecoupée jaune, rouge et blanche, les couleurs de la Savoie. J’étais donc au Rencard, ce bar qui n’existe peut être plus dans cette vallée alpine Chamoniarde, où le secret de mon histoire s’égrène ici… J’avais reposé le livre, avant de révéler au barman :

- Ce livre a l’air aussi bon que la déco de votre bar me plaît…

Le barman acquiesça d’un signe de tête certain. Souriant, il répondit pendant qu’il tirait ces deux pressions ;

- C’est la suggestion d’une copine.

Rien ne manquait. Je commençai à me retrouver en ce lieu ou la glisse siégeait en art de vivre tour à tour primitif puis sophistiqué, tour à tour cordiale puis dédaigneuse. Plutôt intimidé, voir apeuré par les objets accrochés au mur, je n’osais pas demander s’il s’agissait de trophées ou de reliques accidentelles. J’osai encore moins demander quoi que soit sur les prévisions météo, je serai vite fixé avec le bulletin de la maison des guides de Chamonix. Bien à l’aise, les coudes au comptoir, je cuvais probablement déjà ma prochaine gueule de bois. Vraiment zen, j’avais sereinement envie de rider, découvrir en moi ce que ces montagnes pouvaient révéler à mon âme.

Beach break

- C’est plat.

- Oui, ça va être fin...

Face à nous, l’océan et sa frontière liquide jetait ça et là des déferlantes éparses venues du nord-nord ouest. La lagune jouait à cache-cache et son chaos méthodique offrait lentement quelques droites gonflées par la houle approximative. Ruth avait déjà froid, pourtant elle tenait à surfer coûte que coûte. Perso, je savais qu’il allait s’agir d’une session de nage plutôt que du surf. Comme les écoles du même sport, nous allions pratiquer dans l’apprentissage. Nous avions marché presque deux kilomètres pour rejoindre le beach break le mieux tenu, les aboiements du sable faisaient grogner chaque pas de nos pieds nus vers l’intemporel. Une fois à l’eau, j’hésitai entre rejoindre les locaux sur le pic, ou rester dans la mousse avec Ruth. Seul vingt mètres séparait les deux zones, mais les parcourir avec une telle fréquence de déferlante prenait plus de quinze minutes, comptant les canards et les longues brasses allongé sur le surf. Même les locaux semblaient hésitez entre ennui, futilité, érudition stylée et technique pointue. Je voyais Ruth prendre une mousse, tirant droit vers la grève et lever les bras en signe de victoire. Elle avait raison, c’était réussi, même très modestement. Après avoir pris moi aussi quelques lignes, sans grand intérêt, je remontais la houle par le plage, à pied, pour contourner le pic et revenir derrière, à l’appel des reliefs échouant du large. Quelques mouettes criaient au dessus de moi, signifiant mon intrusion ou accueillant ma visite prémaritime. Les cinq ou six locaux étaient aussi en galère, et à part gagner un stand-up très exigeant parce qu’immédiatement déroulé à droite, restant à croupi sur les planches, nous savourions tout de même un bain de mer agité par intermittence. C’était des conditions parfaites pour s’entraîner, gagner en endurance. D’ailleurs, je ne respectais pas vraiment la priorité pour monter vers le pic, palmant en silence. Les creux d’un mètre à un mètre cinquante formaient rapidement une mousse quand la vague se brisait presque instantanément. En réalité, pour le routier terrestre que j’étais, ces conditions étaient parfaites pour passer le cap vers un surf plus gros. Ce qui apparaissait un incroyable bordel liquide était en fait une structure aléatoire super complexe et modélisable mathématiquement. Devant une telle beauté de la mécanique des fluides, j’admirais la science et son potentiel à me laisser foutre le bordel, faire le zouave et revenir taquiner Ruth aux pieds gelés. Parce que la poésie de l’océan ne manque pas de sel, je trouvais un certain plaisir à briser le silence que ce geste d’un local m’avait imposé. Il avait passé sa main sur sa bouche devant moi, d’un geste explicite, pendant que je scrutais le large, j’ai eu envie de lui répondre :

- Eh, on n’est pas à l’église en train de prier, c’est une session de surf ou bien ?

So far away

Sortir de l’habitude, quitter la routine, oublier le quotidien pour se laver de toutes ces mornes médiocrités mécaniques qui jonchent les perpétuels recherches des uns et des autres, dans cette même ville, dans ce même quartier, de notre même génération. Se débarrasser des inévitables refus, se débarrasser des incontournables barrières. Déblayer le noyau familiale de ces caractères immuables, de ces relations sensibles toujours similaires. Rompre les attitudes fermées pour des motivations constamment les mêmes. Retrouver de la fraîcheur, de l’étonnement, de la nouveauté, une surprise, un horizon, une perspective positive, une ouverture rationnelle sur le monde, une proposition acceptable. Guérir de toutes les luttes muettes et intestines de nos gesticulations personnelles, effacer le sempiternelle rouage machinale d’un comportement prévisible, aboutir enfin à une lueur humaine, une sagesse vivante, un dialogue réel. Dépasser le stade du pouvoir d’achat, franchir le cap des potentiels trésoriers et vraiment incarner sa personnalité affranchie de mimétisme. Construire cette osmose entre l’action et la pensée, écrire encore que skater est juste l’audace et sa beauté. C’était mon intention en arrivant au café de Flore, métro Mabillon, Paris sixième, rêvant d’un instant suspendu hors du cauchemar ambiant. Souffler, respirer sur le boulevard St Germain, effleurer une légende, approcher le mythe. Retrouver un sentiment de sérénité cohérent entre quelques sessions de glisses et leur rédactions, humblement, simplement, vraiment. C’est ce que j’apportai à cet établissement comme tant de grands écrivains avaient apportés à mon identité. La terrasse, presque bondée à l’heure du thé, n’offrait que quelques places discrètes. Disponibles entre les rangs de clients serrés contre les tables rondes et les chaises d'une sorte de rotin, j’allai pouvoir m’installer. Envoûté par ce monde, l’escouade des serveurs m’accueillit solidement, à la mesure de la qualité du lieu. L’un d’eux me questionna sur mon envie, je lui dis souhaiter prendre un chocolat chaud, accompagné d’une unique pâtisserie. Il m’installa à une table ou deux sièges étaient vacants. J’avais un peu de chance, sans avoir eu à patienter debout. Entre l’entrée de la salle principale sur la devanture, derrière la terrasse donnant sur la rue, j’étais en train de m’attabler dans la verrière, entouré par le passage des serveurs et une table de deux jeunes septuagénaires parfaitement élégants, presque aristocratiques. Tout autour, une fois assis confortablement, je notai la présence d’une élite de personnages parfaitement habillés, eux aussi, tout droit sorti d’un film de Woody Allen, lingés, distingués par une classe véritable, mieux qu’une érudition, une sagesse assurée. Un cosmopolitisme également souriant, donnait à partager un lieu peuplé par des esprits d’horizons très différents. Ma chemise blanche mal repassée n’était pas à la hauteur. Mais, dénué d’une quelconque honte inappropriée, je sorti mon manuscrit « une glisse libre » et le posa sur ma table sans manquer aux mondanités. Sans rougir, sans faillir, ni fier, ni anxieux. J’étais là, savourant un chocolat hors du commun, accompagné d’un mille feuille d’une recette rare et délicieuse. J’avais presque l’impression d’une même dangerosité qu’avant de partir surfer, avant de partir skier, avant de partir skater. Dangerosité à l’idée d’amorcer une conversation, érudite, argumenté ou philosophé. Je touchai presque un moment de bonheur, évitant ici ou là, quelques obstacles convenu d’une lutte des classes survenue. Mes deux voisins, avec qui je n’avais échangé qu’un modeste, mais indispensable mot prévenant de salutation, réveillèrent ma plénitude brutalement. Détruisant mon romantisme d’un travers indélicat, anéantissant ma distanciation fougueuse de toute mes glisses les plus redondantes, ruinant la beauté d’un repos que j’essayai de préserver, loin, très très loin du monde des brutes et des putes, malheureusement j’entendi l’un dire à son ami, tel un chien se mettant à aboyer, au sujet d’une autre cliente :

- Dis donc, et celle là, t’as vu si elle est bien carrossée...

rules meaning

Je sors à peine de l’hôpital, et je repars déjà courber la route, fléchir le goudron, arrondir les lignes blanches du code. Simple constat : Seul chez papa et maman, j’ai terminé le dîner silencieux partagé avec ma mère. Mon père est seul en train d’accomplir son travail biquotidien d’éleveur laitier. Et j’ai rien à foutre, c’est ma honte, mon chômage, ma croix. Il ne me demande rien d’autre qu’être responsable, pourtant je pourrai l’aider, seulement, il refuse. Peu de temps avant que je n’empoigne ma planche multicolore, tendance bleue ciel marin, rien ne change. En plus, je n’ai personne à voir dans le patelin, un village où, sans prétention, j’ai une mauvaise réputation. Et cela importe peu, nous parlons tous le même langage, même si nos actes traduisent nos identités.

Sereinement, je marche sur cette rue, portant ma planche. Tranchée entre ciel et terre, la route n’a pas bougée. Aucune force surhumaine n’est venue la modifier. Aucune érosion climatique ne l’a érodée. Avec sa logique administrative, prédation temporelle inéluctable des poids lourds et autres engins mécaniques, favoris des équipements de l’état, un dinosaure infrastructurel graisseux aurait pu anéantir son potentiel de glisse en sculptant quelques ralentisseurs sur cette pierre humaine. Mais elle est là... Lisse, fine, presque légère... Du skate, mes roulements micrométriques joignent une fiabilité rentable au potentiel de flexion des silent-blocs antagonistes de ma planche. Tandis que des roues, la gomme commence à chauffer sous l’effet d’une adhérence ou sa friction abrasive. Le ski attendra sa nonchalance neigeuse, tandis que l’océan s’étire sans doute au delà de centaines de kilomètres, ma seule alternative ; skater. La perfection surfacique de la route, sa platitude artificielle, rappelle inévitablement la grève de sable ou la neige vierge aplanie par le vent, la logique terrestre d’une imitation de la nature par l’homme. Je suis très reposé. Le séjour en hospitalisation m’a apaisé, apportant un repos profond pendant que je ne cessai de m’entraîner, même avec une attelle au poignet. Alors, pour éviter de me casser à nouveau quelque chose m’appartenant intimement, je m’emploie peu, flâne. L’important n’est pas le casque, c’est ce qu’on mets dedans. A la descente retour, j’adopte le dédain, la suffisance, la fausse négligence, fredonne le tempo comme une « love song » balade. Au passage du pont de grange, j’aperçois mon père, qui me harangue sur un prétexte incompréhensible, là ou nos laxismes respectifs nous séparent. Ma mère mate la télévision, « plus belle la vie » c’est sûrement grâce à un écran. Je me fais plaisir, la circulation est absente. Un indice tenace me laissait penser que la vérité était nécessaire. J’essaye de lui accorder ma sincérité, l’équilibre me porte à retrouver une sensation aussi jouissive qu’incomparable, et apporter à mes parents ma vérité n’est pas une chose facile, nos générations nous séparant, c’est un fait. Ils ne peuvent pas comprendre, et leur raison lourde de bon sens, étreint notre univers de leur expérience. Pas toujours facile à transmettre, je les comprend.

mindless chin

La pluie balayait le sol par vagues blanches éparses. Les voiles d’eau de l’averse épaisse, fouettaient le sol avec une ondulation sonore mélancolique. Sophie venait de partir, délaissant son orgueil égoïste sur ma peau, sa blondeur francique loin dans mon souvenir. Le contact de son dernier baiser contre mon cou tenu un laps de temps, puis elle m’abandonna, navrée de ne pas pouvoir comprendre cette attirance pour les pentes. Sa beauté ne dissipait pas mon désarroi, bien au contraire. Les passants cachés sous leurs parapluies fuyaient l’humidité, l’intempérie pénétrait la langueur de ma tristesse, inexorablement, occupant mes pensées. L’au revoir ressemblait à un peut-être. Je ressaisissais mon skate, pour marcher à l’abri, la moiteur de mes vêtements alourdis refroidissant mon corps, j’acceptai sa fuite. Moi, je n’avais plus qu’une église pour m’abriter, un lieu de culte. Mieux qu’un simple porche, l’endroit idéal pour me remémorer la fusion de nos êtres pendant l’acte procréatif. Poussant la porte d’une tonne massive, le bois séculaire brun ouvrait un espace de quiétude. Avec ma planche à la main, sous les hospices religieux, je longeais les bancs, mes chaussures dégoulinantes marquant le sol d’empreintes nébuleuses. Trop vite, les ornements sacrés, oriflammes, peintures et représentation bibliques occultaient le souvenir immédiat de la dispute, de notre séparation. Le simple bonheur partagé d’avoir offert nos corps l’un à l’autre consolait ma solitude. La pénombre de la nef centrale, la scène hiérarchique des croyants matérialisait un silence minéral. Le son des pas sur les dalles, suintement plastique strident, rythmait les précautions respectueuses de mon attitude. Certain du sacrilège commis, skate en main, je choisi de rouler un joint : En priant pour ma planche, buvez en tous. Du lieu, j’acceptais là une bénédiction tacite de ma planche à rebelle, de ma clope spirituelle, d’une grandeur spectaculaire tournée vers le très haut, plus aucun bâtisseur d’église ne bosse de nos jours, je le regrette. Sophie ne voulait pas d’un mariage, et moi non plus. Seulement, on aurait pu vivre ensemble. Les américains m’avaient prévenu, effacer le meurtre des moeurs humaine est une mission conséquente. Je déposais ma planche de skate devant moi, coté peinture rupestre, grip contre sol. Ensuite, j’ai commencé par coller difficilement deux feuilles OCB car mes mains étaient encore moites. Concept simple, doctrine évidente, tu ne tuera point, tu ne fera pas à autrui ce que tu refuserai de trouver amusant à ton encontre. De cet union libre, nous avions grandi tous les deux, aux cours d’heures enfiévrées éprises de respect et d’esthétique. La réverbération de cette université ecclésiale calmait ma nervosité. Je n’avais plus rien à penser d’elle, car nous nous étions séparés. Mon skateboard est une arme à feu que je retourne contre moi, parfois le coup par seul. Seul nos bonheurs passés, et celui à venir existaient.

Real to reel

J’en avais vraiment marre de cette profusion de femmes sur le réseau de rencontre. Une perte de