Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

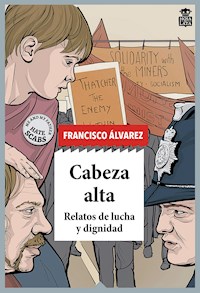

Algo tienen en común las familias mineras del condado de Yorkshire, en huelga contra el gobierno de Margaret Thatcher, con Olympe de Gouges, la girondina que reclamó un sitio para las mujeres en el nuevo mundo que albergaba la Revolución francesa. Algo une a Rosa Parks, la costurera que se negó a ceder su asiento en los Estados Unidos de la segregación racial, con Lezo Urreiztieta, el marinero que evacuó a combatientes republicanos tras la caída del frente norte. Algo, a fin de cuentas, vincula a los piratas del siglo XVII, borrachos, andrajosos e irredentos, con Caravaggio, el pintor de la luz y la tiniebla. Relatos protagonizados por hombres y mujeres que pisan fuerte en su tiempo y lugar. Personas que aun en las peores circunstancias prefirieron plantar la batalla de la dignidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CABEZA ALTA

RELATOS DE LUCHA Y DIGNIDAD

SENSIBLES A LAS LETRAS, 85

Primera edición en Hoja de Lata: octubre del 2022

© Francisco Álvarez González, 2022

© de la imagen de la portada e ilustraciones: Iván Cuervo Berango, 2022

© de la fotografía de la solapa: Pablo Lorenzana

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2022

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección: Olaya González Dopazo

ISBN: 978-84-18918-56-8

Producción del ePub: booqlab

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

No hay vida donde no hay lucha.

GIANNI RODARI

ÍNDICE

Cabeza alta

Pozu Cantábricu

Identidad

Los colores y los trazos

Las canciones de Damián

En aguas del destierro

Las horas finales de Dulce Gaván

Sol de abril

Muerte de Sócrates en París

El hombre de la luz y la tiniebla

Rosa de invierno

Correr tras el viento

El faro de Viena

Las cenizas de las últimas palabras

Una noche en La Belle Alliance

El fotógrafo de la luna

Puente de Peñaflor

Las flores del capitán Richardson

Mar de Irlanda

El camino rojo

La ciudad negra

El libro que tienes entre las manos, querida lectora, querido lector, reúne veintiuna narraciones que he escrito a lo largo de los últimos ocho años y que presento aquí en orden creciente; van de la más breve a la más extensa. Una parte de ellas fueron publicadas en el volumen Pasaxeres de la nueche (Hoja de Lata, 2019), una buena parte fueron premiadas en los diferentes concursos de relatos en asturiano que se convocan en esta tierra. Mi primer agradecimiento, pues, va dirigido a los ayuntamientos y fundaciones que promueven esos certámenes: los ayuntamientos de Bimenes, Candamo, Cangas del Narcea y Villaviciosa, y las fundaciones Juan Muñiz Zapico y Dolores Fernández Lema.

En este volumen cohabitan cuentos históricos, cuentos negros, cuentos de amor, cuentos fantásticos, cuentos que no son cuento… El nexo de unión es que todos ellos son relatos de lucha y dignidad. Conviven en este libro narraciones sobre personajes insignes y relatos protagonizados por personas humildes, anónimas o inexistentes. Esto último es algo de lo que me siento especialmente orgulloso, porque creo que cierta literatura debe ejercer un poder igualitario e igualatorio entre los seres humanos. En una de las entrevistas que le hice en los primeros años de este siglo, el escritor italiano Claudio Magris dejó registrada en mi grabadora de periodista una frase que incorporé a mi ideario de contador de historias, a mi cuaderno de bitácora como informador y como escritor: «Usted, yo y cualquier persona tenemos derecho a la misma filología, entendida, en el sentido etimológico del término, como el amor de la palabra».

«Cabeza alta» es el cuento más corto y el que da título a este libro, porque las historias pequeñas pueden ser las más importantes. Se lo dedico a Alberto Prunetti, mi referente en la literatura de clase obrera.

«Pozu Cantábricu» es en memoria de Lezo Urreiztieta y de los tripulantes de sus pesqueros, que lo arriesgaron todo cada vez que danzaron sobre las olas del Cantábrico su aurresku de libertad para llevar a puerto seguro a militantes antifascistas.

Le dedico «Identidad» a Diego Menéndez. Juntos aprendimos a defender la llingua asturiana en las calles, en los chigres (así llamamos en Asturies a los bares), en el monte, en los conciertos… Juntos seguimos defendiéndola en esos mismos escenarios.

Le brindo «Los colores y los trazos» a Paola Vischetti. «Pinté» este cuento con su asesoría artística, pocos días antes de nuestra despedida a orillas del lago Lugano, en la Suiza italiana, una mañana fría.

«Las canciones de Damián» es para Vanessa Gutiérrez, que nació en la cuenca minera del Caudal y se crio en la cuenca minera del Nalón. En su voz poética resuenan los mil acentos del carbón de una tierra que sigue teniendo alma minera.

El cuento «En aguas del destierro» está emparentado con la novela Lluvia d’agostu, que escribí en un periodo en el que el único puerto seguro en mi vida era la literatura. Hoja de Lata publicó la novela en asturiano y en castellano, el sello austriaco Bahoe Books la publicó en alemán y en breve se editará en griego. Con este relato pago un par de deudas que dejé pendientes en aquella novela: le doy la palabra al protagonista de esta narración, que en Lluvia d’agostu retraté con tintes caricaturescos, y rescato del olvido la figura de Manuel Prieto, el Coix, el Coxu. Se lo dedico a mi editora, Laura Sandoval, y a mi editor, Daniel Álvarez, que creyeron en mí como autor cuando ni yo mismo creía en mí.

«El hombre de la luz y la tiniebla» va para Xurde Rodero, compañero del alma, compañero. Nadie mejor que él como destinatario de estos versos que tomo prestados de Miguel Hernández, al que ambos admiramos.

«Las horas finales de Dulce Gaván» es para David Varela, con el que comparto en los escenarios asturianos el espectáculo literario y musical Fierro, carbón y metralla, basado en su música y en algunos textos de este libro.

Le dedico «Sol de abril» a Viola Mercuri, por el sol de junio que compartimos en el milanés Parque de las Fábulas. Y por recordarme las palabras del poeta turco Nazim Hikmet que dicen que no podemos vivir en la tierra como si fuéramos meros inquilinos.

«Muerte de Sócrates en París» es un cuento que escribí pensando en Nuria Rodríguez, una de las tataranietas de las brujas que no lograron quemar, mi maestra en el feminismo y mi hermana en tantas luchas sociales y políticas.

«Correr tras el viento» se lo dedico a Paquita Suárez Coalla, con mi gratitud por la enriquecedora correspondencia cibernética que mantenemos entre el Alto Manhattan (en la Gran Manzana) y el Alto Pumarín (Pumarín en asturiano es un pequeño manzanar).

«El faro de Viena» refleja la luz de María José Menéndez. Trabajó en un astillero gijonés combativo y seguramente por eso su sonrisa es un dique inexpugnable frente a cualquier tempestad.

«Las cenizas de las últimas palabras» es para Susi Dela Torre. Juntos recorrimos la isla gallega de Ons tras las huellas ancestrales de piratas y de vikingos. Volví de allí con el compromiso de que algún día escribiría un cuento sobre la piratería.

Le dedico «Una noche en La Belle Alliance» a Laura Tuero. Ella fue la primera persona que leyó esta historia y la que me animó a seguir escribiendo.

«El fotógrafo de la luna» es para Marcello Fois, con mi gratitud por todo lo que he madurado como escritor traduciendo su obra, tan sarda y tan universal.

Le regalo «Rosa de invierno» a Elena Carrara. Nuestra ruta de libertad nos llevó desde el monumento de Federico García Lorca en la madrileña plaza Santa Ana hasta el sepulcro de Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso y Francesc Ferrer i Guàrdia en Montjuïc, pasando por la tumba de Bertolt Brecht en Berlín.

«Puente de Peñaflor» es en memoria de mi padre, Julio César Álvarez, que nació muy cerca del lugar en el que se desarrolla esta historia, y de mi madre, Natividad González, que nació en Badajoz y que murió el mismo día en el que acabé de escribir este relato. Los restos mortales de ambos descansan en el cementerio de Cuero, a poco más de un kilómetro del Puente de Peñaflor.

Le ofrezco a Xabel García «Las flores del capitán Richardson». Me hice insumiso al servicio militar siguiendo el ejemplo de coherencia y honestidad de camaradas antimilitaristas como él. Él sigue siendo para mí un referente ético.

«El camino rojo» va para Quique Faes, por todos los caminos que recorrimos y que seguimos recorriendo juntos en el periodismo, en la literatura y en la vida.

«Mar de Irlanda» se lo dedico a Liliana Fernández-Peña, que me liberó de mi condición de náufrago y me puso ante los ojos la mejor narrativa de Leonardo Padura.

«La ciudad negra» es para Fernando Álvarez, al que me unen, entre otros sentimientos, el «barrionalismo» de Pumarín, el lugar en el que crecimos y al que siempre volvemos para que nunca se sequen nuestras raíces.

Xixón, verano del 2022

CABEZA ALTA

Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie.

EMILY DICKINSON

Volví a casa llevando bajo el brazo el libro ilustrado que me habían regalado por mi cumpleaños: Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Tal vez por eso mi padre me pareció, en la escena con la que allí me topé, un hombre diminuto y gigante a la vez, una especie de Gulliver en Brobdingnag y en Liliput al mismo tiempo. Porque lo vi pequeño como un liliputiense mientras lo sacaban de nuestro hogar, aferrándolo por los brazos, dos policías enormes que con sus zapatos de suela ancha y sus cascos aparentaban aún más altura. Pero lo vi muy grande, gigantesco, cuando pasó a mi lado y sonrió con los ojos y me guiñó uno de ellos para tranquilizarme, aunque ese gesto no surtió efecto y rompí a llorar con ese llanto indefenso que tienen los niños cuando no saben leer los acontecimientos adversos. Mi madre, serena y digna como una diosa, sorteó el corrillo de gente y vino hacia mí para posar en mi nuca la caricia de su mano. Yo, instintivamente, agaché la cabeza. «La cabeza alta, Matthew. La cabeza siempre alta», susurró ella disfrazando de dulzura su dolor y su rabia. Y me obligué a alzar la cabeza para ver cómo encerraban a mi padre en uno de aquellos furgones que partieron haciendo chillar sus sirenas para intentar solapar los silbidos y los gritos de apoyo a la huelga minera que estaban inflamando el aire de nuestro vecindario.

Alguien había pronunciado el nombre de mi padre como integrante de un piquete al que se atribuían actos de sabotaje, según la policía; actos de lucha obrera, según el sindicato. El juez decretó prisión preventiva para él y para otros mineros. En las semanas siguientes de aquella larga huelga yo tuve que racionar mis lágrimas, aunque hice mío el llanto de alguno de mis compañeros el día que nos notificaron en la escuela que las hijas e hijos de los huelguistas habíamos sido privados del derecho a comedor escolar, por decisión del Gobierno. La respuesta a ese agravio no se hizo esperar: a la mañana siguiente nos recibió a la entrada de nuestro colegio una enorme pancarta formada con sábanas cosidas, muy limpias, muy blancas, con una frase pintada en el color del carbón: Las cabezas bien altas, compañeros. Nuestras madres la habían hecho para nosotros, los niños y niñas a los que el Gobierno británico negaba el pan, los hijos de mineros, sus pequeños compañeros.

El comité de madres organizó un comedor popular como alternativa al comedor escolar y allí algunos renacuajos echábamos una mano, ayudábamos a llenar y a rellenar tazas, vasos y platos. Allí empuñé por primera vez el cucharón de la sopa, y no podía imaginar que ese utensilio iba a acabar convirtiéndose en mis manos, quince años más tarde, en un arma artesanal de la lucha de clases…

Estaba ultimando en Londres mi tesis doctoral sobre el movimiento sindical galés del último tercio del siglo XX. Los fines de semana sacaba un dinerillo trabajando como camarero itinerante en una empresa de catering. Nos llamaron para servir un banquete en un selecto club de golf al que asistiría un restringido grupo de invitados. Intrigado, le tiré de la lengua al encargado y acabó revelándome el nombre de la personalidad a la que iban a agasajar en ese evento. Acudí con puntualidad, vestí el uniforme de traje y pajarita, superé las miradas fiscalizadoras de los guardaespaldas al entrar en el salón. El jefe de sala me observó con inquietud creciente mientras me dirigía con la sopera a la mesa presidencial, porque no era yo el encargado de servirla. Me acerqué a la homenajeada, saqué de la sopera un cucharón con un amasijo de puré y de carbón, y lo eché en su plato. «De parte de los hijos de los mineros del comedor popular de Wakefield», le dije a media voz. La ex primera ministra, desconcertada, ocultó púdicamente con su servilleta el plato de crema de nécoras con tropiezos de hulla, pero para entonces casi todas las miradas del salón apuntaban hacia nosotros. Los dos escoltas llegaron a paso rápido. «Llévenselo», les murmuró entre dientes Margaret Thatcher mientras esgrimía una sonrisa de cartón piedra ante el resto de los comensales.

Cuando me sacaban del salón, uno de los escoltas trató de doblar mi nuca hacia adelante. Se lo impedí tensando con todas mis fuerzas la musculatura del cuello, afronté aquel agudo dolor diciéndome a mí mismo: «La cabeza alta, Matthew. La cabeza siempre alta, compañero».

POZU CANTÁBRICU

Animal blando y sin sombra cuando ante la injusticia callo.

CAROLINA SARMIENTO

Aquel día de octubre de 1934 parecía que la galerna del Cantábrico se había aliado con Franco, Goded, Yagüe y compañía para tratar de negarnos la salvación. Desde el mismo momento en que zarpamos del puerto gijonés de El Musel, con la derrota pisándonos los talones y los buques de guerra Almirante Cervera y Jaime I al acecho en las aguas que teníamos por delante, el barco no dejó de dar bandazos como una cuna baqueteada por la mano furiosa del diablo. Las olas se estrellaban en el casco del Carmen de Amorebieta como vagonetas de mina descarriladas, el viento rugía como un derrabe de carbón sin fin, el mar atronaba como una explosión de grisú. Muchos estábamos vomitando por la borda o agarrados unos a otros para no resbalar por la cubierta, y el capitán Lezo caminaba entre nosotros como si nada, repartiendo palmadas en la espalda y comentarios de ánimo. Lo vi venir hacia mí con el paso recto de un equilibrista acostumbrado a caminar sobre el alambre entre vientos hostiles.

—¡Aúpa, asturiano! —soltó el grito sobre mi cogote al tiempo que yo soltaba sobre el mar lo poco que había comido ese día—. No me irás a decir que unos mineros revolucionarios se acojonan ante unas olas de poca monta.

—¿De poca monta? ¿Cómo serán las grandes? Esto es peor que andar a tiros con los putos legionarios —bromeé, a pesar de mi estado—. Además, es la primera vez que subo en un barco, capitán.

—No pasa nada, chaval. Echa por la borda todo lo que tengas que echar, que es abono para los peces —dijo lanzando una carcajada mientras se alejaba.

Arribamos al puerto de San Juan de Luz sanos y salvos, todos y cada uno de nosotros. El propio Lezo nos había contado al embarcar y volvió a hacer recuento al desembarcar, como estricto capitán y como anfitrión cumplidor que quiere dejar constancia de que no ha perdido nada ni a nadie por el camino.

No volví a hablar con él hasta la segunda y última travesía que compartimos, en otro mes de octubre, catorce años más tarde, cuando ya habíamos perdido la revolución, la guerra y la guerrilla. En 1948 la situación era insostenible para los pocos que seguíamos resistiendo en la montaña asturiana, y tras la masacre del pozo Funeres, en la que veintidós compañeros fueron despeñados vivos por los fascistas en una sima del concejo de Laviana, la dirección del partido acordó fletar desde Francia un bonitero capitaneado por Lezo, quién si no, para sacarnos de Asturias. Pese a la oscuridad de aquella noche, sin luna y sin luces que delataran nuestra posición, en cuanto embarcamos en el puerto de Luanco reconocí la boina negra, las cejas gruesas, el cuerpo robusto y el gesto risueño del lobo de mar de Santurce.

Ya en altamar, cuando el pesquero —con un maquinista y un marinero francés como única tripulación— ponía proa al golfo de Vizcaya, Lezo nos dio conversación para que la travesía fuera más llevadera. Remataba con una carcajada cada capítulo con el que iba desgranando sus peripecias en dos guerras, una española y otra francesa: nos habló de la flotilla con la que llevó fusiles checoslovacos al bando republicano en la costa vizcaína sorteando el campo de minas sembrado por la marina franquista, y del barco con el que sacó de la Francia ocupada por los nazis a decenas de familias judías burlando a la Gestapo y a la policía del régimen colaboracionista de Vichy. Nos reveló el pequeño secreto de que en esos años bautizó a dos de sus pesqueros con los nombres de Santa Bárbara y San Mamés no solo porque él era católico del PNV y aficionado del Athletic, también por los pozos asturianos de Santa Bárbara y San Mamés, porque admiraba a los mineros.

Se me hizo corta aquella travesía de una treintena de horas que compartimos una treintena de maquis y enlaces de la guerrilla. Atracamos en el confín oriental del Cantábrico, en el puerto de San Juan de Luz, cuando se cumplían exactamente once años y once días de la caída de Asturias en la guerra civil. Lezo Urreiztieta se despidió de nosotros a pie de muelle, abrazándonos uno a uno a todos los hombres y a la única mujer de la expedición.

Algunos de nosotros bajamos de nuevo a la mina durante el exilio francés. Yo fui uno de ellos, me gané la vida picando carbón en un pozo de Occitania. Regresé a Asturias siendo aún minero en ejercicio y me retiré aquí después de trabajar los últimos años en una explotación de la empresa pública Hunosa en la cuenca del Caudal.

En la primavera de 1981, cuando nos llegó la noticia de que Lezo había muerto en la localidad vascofrancesa de Bayona, los que habíamos regresado a Asturias y aún vivíamos nos citamos en la bocamina de un pozo de la cuenca del Nalón. Yo sugerí que compráramos una corona de flores, pero un compañero tuvo una idea mejor, así que adornamos el castillete del pozo con el flotador de un viejo pesquero, lo pintamos con los tres colores de la ikurriña y escribimos, con pintura negra como la pez, su nombre: Lezo Urreiztieta Rekalde. Colocamos también una tabla de madera en la que estampamos, con pintura negra como el carbón, el nombre con el que rebautizamos ese pozo minero durante unas pocas horas: Pozu Cantábricu.

Y se sumó, discretamente, al acto una visitante inesperada que posó sus dos patas sobre el castillete. Aquella gaviota había volado más de treinta kilómetros tierra adentro, quizás desde El Musel, quizás desde Luanco, quizás impulsada por el viento generoso y poderoso de la libertad.

IDENTIDAD

Si digo llingua digo mundu, digo cuerpu y trabayu, enfotu y travesía.

MARTA MORI

Hay palabras que mi abuelo Andrew nunca supo (nunca quiso) pronunciar en inglés. Palabras como llar, lluvia, llingua o lloredal. Yes, of course, él entendía su significado cuando escuchaba o cuando leía home, rain, language o laurel forest, pero nunca quiso (nunca supo) asumir en otro idioma those special words, esos vocablos tan especiales de su léxico de emigrante. Nunca, never at all. Resultaban para él, prácticamente, palabras tabú en inglés.

Cuando yo era aún una niña de pocos años y de muchas preguntas, me contó que aquellas palabras y alguna más —interestingly, todas comenzaban por «ll», es como si hubiera engullido las páginas de un diccionario correspondientes a esa letra antes de desembarcar en Ellis Island— habían perdido su frescura en 1917, el año en el que partió del county de Castrillón, cuando abandonó Asturias, al irse de España, al atravesar el Atlantic Ocean; pero a pesar de todo no quería (no podía) renunciar a ellas. Y yo por entonces no lo entendía. That is to say, lo entendía en el caso de lluvia y de lauredal, pero no en lo referente a hogar o lengua. But he was talking about otra clase de frescura, se refería a otra cosa.

Mi abuelo Andrés pasó a ser Andrew al poco de llegar a West Virginia. It’s weird, renunció a su nombre original, a esa parte importante de la identidad, pero nunca quiso renunciar a su little linguistic treasure, a aquel tesoro de palabras, resplandecientes y enfiladas como una cuenta de perlas, que únicamente podían comprender y amar los pocos hombres de la mina asturiana de Arnáu que habían emigrado con él a Fayette County.

Desde que emigró, my grandfather Andrew solo regresó a España una vez, y that return resultó para él una experiencia traumática. Volvió en el verano de 1936, al estallar la Spanish Civil War, para luchar en el bando democrático con el Abraham Lincoln Battalion, un batallón de voluntarios estadounidenses que los españoles llamaban, y siguen llamando, Brigada Lincoln. Se enroló en él por sus ideales, because a mi abuelo Andrew siempre le olió el aliento a libertad, siempre llevó en los ojos el brillo de la justicia social. Well, I guess que lo hizo también por el anhelo, convertido en esperanza, de pisar once again, aunque fuera en mitad de una guerra, la tierra donde tenían sentido para él palabras como hogar, lluvia, lengua y lauredal. No pudo ver cumplido ese sueño. Recibió instrucción militar durante unas semanas en Cataluña, entró en combate en los alrededores de una ciudad llamada Teruel y siguió batallando en un pueblo llamado Belchite, so he nunca llegó a estar más cerca de Asturias de lo que está West Virginia de Tennessee.

Volvió a Fayette County two years later, marcado por sus ideales y hostigado por el Federal Government. Recuerdo a mi abuelo Andrew en una tarde de lluvia y de incesante interrogatorio, sentado on the rocking chair, en la mecedora del porche de casa, refugiando su mirada entre la blancura vegetal de un magnolio y la grisura metálica de la mina que se veía in the distance. Soplaba el viento de los montes Apalaches, que inclinaba la lluvia, y mi abuela Linda les servía limonada a los dos agentes del FBI que le hacían, una y otra vez, intimidating questions: a qué dedicaba el tiempo de ocio, quiénes eran sus amigos, qué opinión tenía sobre las ideas comunistas, anarquistas, socialistas… My grandfather hacía girar con los dedos de su mano derecha la pequeña piedra de carbón con la que jugueteaba cuando necesitaba calmar los nervios. De vez en cuando apartaba la vista del pozo minero y del árbol en flor preñado de magnolias, me miraba con ternura mientras yo peinaba la melena rubia de mi muñeca de ojos saltones y seguía respondiendo those stupid questions.

When the United States entraron en la Segunda Guerra Mundial, my grandfather Andrew no quiso combatir. Dijo que prefería seguir batallando con la mina hasta el fin de su vida antes que tener que enfrentarse again a la mirada de odio o de dolor de un hombre al que estás obligado a considerar enemigo. El carbón era un recurso estratégico para la maquinaria de guerra y la American press decía que también los mineros eran soldiers, «soldados armados con casco, pico y lámpara que combaten en las entrañas de la tierra», they said. Mi abuelo, like other miners, fue considerado un combatiente en retaguardia y nadie lo echó de menos en el frente.

Tampoco lo echaron de menos la mañana en la que la mina se derrumbó sobre él y sobre un minero galés, en diciembre de 1942. Nadie ajeno a él lloró su muerte, only his relatives, la familia y unos pocos compañeros. El accidente coincidió con la big battle de la isla de Guadalcanal. En aquellos días la guerra, el mar y la selva devoraban every day en el frente del Pacífico cientos de vidas de hombres de la US Navy y a nadie le importó que la mina Brody 1 de Boone County se llevara la vida de dos immigrant workers. Tardaron cuatro días en rescatar sus cuerpos. My grandmother Linda pidió que esculpieran en la lápida de la tumba de su marido, bajo el nombre y las fechas de nacimiento y de fallecimiento, tres palabras en la lengua vernácula de mi abuelo: llar, lluvia y llingua. Y recuerdo que at the funeral sentí en todos los poros de mi piel la frescura de esas tres palabras imperecederas.

Hace pocos años, tras abandonar la política, viajé a Europa with my husband and my little son. Conocimos España, visitamos Asturias, fuimos a Castrillón, llegamos a Arnáu. Recorrí los parajes en los que había aprendido a caminar y a hablar, a trabajar y a vivir, my grandfather Andrew cuando aún era Andrés. Vi las ruinas, todavía reconocibles, de lo que fue su hogar. Me mojó esa lluvia fina que allí llaman orbayu, escuché hablar en su lengua, olí las hojas del lauredal, que continuaba allí… Y siguiendo esas huellas I discovered una parte de mi identidad que latía dentro de mí.

And I discovered, desde alguna galería profunda de esa mina de precious mineral que es el subconsciente, que el recuerdo de mi abuelo Andrew, la memoria de lo que yo había escuchado, visto y vivido a su lado, fue la inspiración del slogan que creé with my political campaign staff para las elecciones estatales que me convirtieron en gobernadora de West Virginia por el Partido Demócrata. Aquel lema de solo cinco palabras: Our identity is our future. Nuestra identidad es nuestro futuro.

LOS COLORES Y LOS TRAZOS

La pintura es la gran pizarra de la historia.

FRANCISCO UMBRAL

El pintor dio por concluida la entrevista. Para celebrarlo, sacó del bolsillo de su camisa un paquete de tabaco que ya estaba mediado.

—¿Fuma? —preguntó acercando la cajetilla al entrevistador.

—No, gracias —respondió con cortesía el reportero.

—Le debo la vida al tabaco, ¿sabe? No habría sobrevivido para pintar ni uno solo de mis cuadros si no hubiera sido por esto —aseguró contemplando con una mirada arcana el pitillo que había sacado para él.

—¿Lo dice en serio?

—Totalmente. Cuando nací me dieron por muerto. La comadrona que asistía a mi madre pensó que yo no había sobrevivido al parto y me dejó tumbado en una mesa. Uno de mis tíos, el más joven, era médico, y estaba fumando un habano justo en ese momento. Me echó en la cara una bocanada de humo y empecé a llorar.

—Una historia increíble… Asombrosa, quiero decir —matizó sobre la marcha el reportero para que no pareciera que dudaba de la veracidad de la anécdota.

—Asombrosa, sí. Fantástica también, pero no fantasiosa —matizó por su parte el pintor—. Es rigurosamente cierto esto que le acabo de contar.

Dicho eso, el artista arrimó los ojos a la ventana para templar sus pupilas con la luz tibia que el otoño estaba espolvoreando sobre la mansión de Notre-Dame de Vie, en la Costa Azul.

—¿Puedo saber en qué está trabajando actualmente? —cambió de tema el periodista.

El pintor español le respondió en primera instancia al reportero francés con una mirada tiesa y áspera como un pincel que alguien hubiera dejado sin limpiar el día anterior.

—He de recordarle que la entrevista ya ha concluido, c’est fini, monsieur —añadió a su mirada tiesa y áspera—. Yo soy hombre de palabra.

—Sí, lo sé, es solo que…

—Soy hombre de palabra, le he concedido los treinta minutos prometidos. Treinta y dos, para ser precisos —concretó tras consultar el reloj de pulsera que tenía entre los pinceles, las brochas y los botes de pintura simbolizando que el tiempo era también para él una herramienta de trabajo—. Ahora he de seguir pintando. Tengo ochenta y dos años, comprenderá que no me sobra el tiempo.

—Por supuesto, no pretendo obstaculizar su labor. No se lo he preguntado por interés informativo, sino por curiosidad personal.

—Yo pensaba que la curiosidad personal y el interés informativo eran una sola cosa para ustedes, los periodistas.

La frase, pronunciada con un barniz de resabio, intoxicó el aire más que los efluvios del aguarrás que flotaban en el estudio. El entrevistador observó ensimismado los cuadros blanquinegros de la camisa ajedrezada del pintor, ancha como un mandil y con botones abiertos hasta el esternón que dejaban al descubierto un tórax de ese color de nieve que adquiere el vello cuando se acerca el invierno de la vida. La camisa era muy parecida, si no la misma, a aquella otra con la que el artista había posado para los reporteros gráficos unos años atrás, cuando recibió la visita de la celebérrima actriz Brigitte Bardot.

Sin dejar de mirar a su interlocutor, el artista se subió las mangas y las enrolló a la altura de los codos para advertirle de que tenía intención de volver al trabajo.

—Si fuera tan amable de… —amagó, insistió el reportero apuntando con su pluma estilográfica al caballete que tenían a su espalda y sobre el que descansaba el reverso de lo que sin duda era una pintura.

—Olvídese del caballete, ahí no hay nada de valor ahora mismo —contestó el pintor.

El artista ignoró el caballete y recorrió los cuatro o cinco metros que distanciaban el ventanal de la mesa ubicada en el centro del estudio, sobre la cual reposaba un objeto plano oculto bajo un paño aterciopelado. Tiró de dos de las puntas de la tela con sumo cuidado, como si se tratara de las frágiles alas de una mariposa exótica, y dejó al descubierto una lámina. El periodista la contempló con impaciencia, temía que el artista se arrepintiera de habérsela mostrado y que volviera a ocultarla rápidamente. A primera vista le pareció una obra inmadura, como el dibujo de un niño. Aunque aquello, pensó para sus adentros, no dejaba de ser un Picasso.

—De niño yo ya pintaba como Rafael —dijo el singular pintor—, pero me llevó una vida entera aprender a dibujar como un niño.

Ese comentario sobresaltó al reportero. Era como si Pablo Picasso acabara de leerle la mente. Miró al artista malagueño como lo miraban los personajes cubistas que anidaban en sus cuadros: con esos ojos inquietos e inquietantes que siguen escrutando el horizonte en busca de la verdad.

—Asturias, 1963 —leyó el periodista francés en voz alta la palabra y la fecha que figuraban en la parte superior izquierda de la obra—. ¿No es allí donde los mineros organizaron hace unos meses una huelga contra el general Franco?

—Sí —respondió Picasso con extrema brevedad.

—Entonces, ¿esta obra está inspirada en las luchas mineras?

—¿Usted qué cree? ¿No ve en ella a los mineros, no ve su tierra, no ve sus luchas, no ve sus principios, no ve sus derrotas, no ve sus victorias…? ¿No ve los colores, los tonos, las formas, las figuras…?

El periodista, intimidado por esas preguntas ramificadas, volvió a mirar la obra, pero no vio nada más que lo que ya había visto: el trazo irregular que silueteaba un brazo hercúleo y una mano aferrando una lámpara que propagaba su luz en todas las direcciones. Nada de colores, nada de tonos, ninguna figura reconocible…

—Sí, se percibe… Se intuye lo que… —hizo malabares en el aire con los verbos y los pronombres el reportero, pero su conato de explicación acabó rodando por el suelo.

—Déjese de pamplinas, no es necesario que mienta —le respondió Picasso agotando sus últimas reservas de paciencia—. Es suficiente con que mienta el pintor, forma parte de nuestro oficio. Mentir es inventar e inventar es crear. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. Y ahora, si no le importa, he de seguir pintando.

—Por supuesto, ya me voy. Gracias por todo, señor Picasso.

—De nada. Pero no escriba en su artículo ni una palabra sobre esta obra que le acabo de enseñar, aún no se la he mostrado al mundo.

Picasso despidió a su invitado levantando la mano en la que sostenía un cigarrillo que esbozaba una pincelada abstracta de humo grisáceo en el aire incoloro del estudio.

Al quedarse por fin a solas, el pintor se aproximó a la lámina, dio un manotazo para espantar el humo que le nublaba la vista y comenzó a repensar los colores invisibles de esa obra. Se compadeció de su invitado, que no había sido capaz de intuir ningún color, que solamente había visto negro sobre blanco. Que no había comprendido aquello de lo que hablaba Da Vinci: el color verdadero de las cosas se muestra en lo que no está condicionado por ninguna clase de sombra o de brillo. Que no había percibido aquello que decía Goethe: los colores son actos de luz y de sufrimiento. Que no había advertido aquello a lo que aludía Matisse: el color debe ser pensado, soñado, imaginado. Que no había entendido aquello a lo que se refería Gauguin: solo un ojo ignorante asigna un color fijo e inalterable a un objeto.

Donde su invitado no vio color, Pablo Picasso estaba viendo el verde del paisaje, el negro del carbón, el rojo de la sangre, el amarillo del sudor obrero, el gris del cielo asturiano, el naranja rojizo del óxido del régimen de Franco… Donde su invitado no vio más que garabatos propios de un niño, Picasso veía otras cosas: en las curvas estaba viendo los montes y los cauces de los ríos de las cuencas mineras, los labios de mujeres exigiendo la libertad de sus maridos represaliados… En las rectas estaba viendo la férrea verticalidad de los castilletes de los pozos y la inflexible rectitud de aquellos mineros.

LAS CANCIONES DE DAMIÁN

Mina no es una metáfora. Mina es el carbón en la frente y el sudor en las manos.

SOFÍA CASTAÑÓN

S u voz cantarina era el hilo musical que sonaba en la jaula del pozo minero a las seis de la mañana.

—Esto es como uno de esos ascensores que tienen música para que no te aburras —bromeaba uno de los picadores, que en ocasiones le hacía los coros.

—Menuda tabarra, me estás dando dolor de cabeza —decía otro con tono quejumbroso.

Pero Damián, erre que erre, seguía a lo suyo. En el tiempo que nos llevaba bajar a la novena planta cantaba él las dos estrofas de Xunto al puente Carrocera, o una estrofa de Baxo a la mina cantando, o una estrofa y el estribillo de Los mineros del Fondón