9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

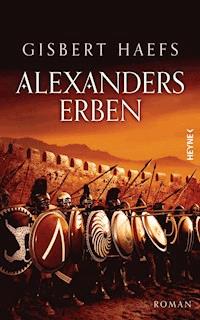

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Der neue große Roman von Gisbert Haefs, dem herausragenden Erzähler der antiken Welt

Das Ende der römischen Republik steht bevor. Inmitten der blutigen Wirren wird der Krieger Quintus Aurelius von Cicero und anderen Politikern gezwungen, Gaius Julius Caesar auszuspionieren. Wie kann dieser Machtbesessene gestoppt werden – oder sollte man es gar nicht versuchen? Gisbert Haefs versteht es mit seinen Erfolgsromanen auf virtuose Weise, die Antike faszinierend lebendig werden zu lassen.

Im Winter 53/52 v. Chr. nimmt das Ende der römischen Republik seinen Anfang. Während sich die Senatsaristokratie immer mehr vom Volk entfernt, bestimmen Bandenkämpfe und politische Morde das tägliche Leben Roms. In Gallien wird Gaius Julius Caesar mit jedem Beutezug reicher und damit mächtiger – zu mächtig in den Augen des Senats. Cicero und andere römische Politiker zwingen den ehemaligen Krieger Quintus Aurelius mit unsauberen Mitteln, sich als Feldkoch Caesars zu verdingen und ihn für den Senat auszuspionieren. Immer wieder trifft er dabei in Rom, in Gallien, in Ägypten auf die hinreißende Kalypso, eine ebenso gebildete wie gerissene Hetäre, mit der ihn bald eine bittersüße Liebschaft verbindet. Und während sich die römischen Machtkämpfe ihrem Höhepunkt nähern, fragen sich Kalypso und Aurelius immer mehr: Was sind wirklich Caesars Ziele? Und ganz gleich, wie sie aussehen mögen – wäre nicht alles andere besser als eine Verlängerung des blutigen Todeskampfes der verrotteten Republik?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 639

Ähnliche

Zum Buch

Im Winter 53/52 v. Chr. nimmt das Ende der römischen Republik seinen Anfang. Während sich die Senatsaristokratie immer mehr vom Volk entfernt, bestimmen Bandenkämpfe und politische Morde das tägliche Leben Roms. In Gallien wird Gaius Julius Caesar mit jedem Beutezug reicher und damit mächtiger – zu mächtig in den Augen des Senats. Cicero und andere römische Politiker zwingen den ehemaligen Krieger Quintus Aurelius mit unsauberen Mitteln, sich als Feldkoch Caesars zu verdingen und ihn für den Senat auszuspionieren. Immer wieder trifft Aurelius dabei in Rom, in Gallien, in Ägypten auf die hinreißende Kalypso, eine ebenso gebildete wie gerissene Hetäre, mit der ihn bald eine bittersüße Liebschaft verbindet. Und während sich die römischen Machtkämpfe ihrem Höhepunkt nähern, fragen sich Kalypso und Aurelius immer mehr: Was sind wirklich Caesars Ziele? Und ganz gleich, wie sie aussehen mögen – wäre nicht alles andere besser als eine Verlängerung des blutigen Todeskampfes der verrotteten Republik?

Zum

Autor Gisbert Haefs, 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren, lebt und schreibt in Bonn. Als Übersetzer und Herausgeber ist er unter anderem für die neuen Werkausgaben von Ambrose Bierce, Rudyard Kipling und Jorge Luis Borges zuständig. Zu schriftstellerischem Ruhm gelangte er nicht nur durch seine Kriminalromane, sondern auch durch seine farbenprächtigen historischen Werke Hannibal, Alexander und Troja. Im Heyne Verlag erschien zuletzt Das Schwert von Karthago.

Lieferbare Titel

Hannibal – Das Gold von Karthago – Das Schwert von Karthago – Alexander – Troja – Der erste Tod des Marc Aurel

Inhaltsverzeichnis

Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? ... Alle zehn Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen?

BERTOLT BRECHT, »Fragen eines lesenden Arbeiters«

Stahlbäder hätte Caesar freilich auch an anderen Kriegsschauplätzen nehmen können. Was er dort nicht, oder nicht in diesem Maße, hätte finden können, war ein anderes Metall – Gold. Caesars Gedanken lassen sich nicht lesen, wohl aber seine Bilanzen. Als der Statthalter seine Provinz verließ, waren die Bevölkerung Galliens zu einem Viertel und der Goldpreis in Italien um ein Viertel gefallen.

WOLFGANG WILL, Julius Caesar. Eine Bilanz

Zusehends schwand die Nation zusammen und löste die Gemeinschaft der freien Bürger sich auf in eine Herren- und Sklavenschaft; und obwohl es zunächst die beiden langjährigen Kriege mit Karthago waren, welche die Bürger- wie die Bundesgenossenschaft dezimierten, so haben zu dem Sinken der italischen Volkskraft und Volkszahl die römischen Kapitalisten ohne Zweifel ebensoviel beigetragen wie Hamilkar und Hannibal.

THEODOR MOMMSEN, Römische Geschichte

»Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears; I come to bury Caesar, not to praise him.«

WILLIAM SHAKESPEARE, Julius Caesar

Morgens hatte Quintus Aurelius einen Blick ins Freie getan, aber mehr als einen Blick war die äußere Welt an diesem Tag nicht wert. Es war kalt, und kein Wind ging, der die dicke graue Wolkendecke schütteln oder zurückschlagen konnte. Nicht kalt genug für Schnee; wenn es den Göttern gefiel, würde sich der Himmel allenfalls eines kalten Rieselns entäußern. Die Höhen der Albaner Berge waren nicht zu sehen; die Straße nach Tusculum und weiter nach Rom, sonst ein schmales Band in der Ferne, war zu einer Mutmaßung geschwunden.

Ihm stand der Sinn jedoch nicht nach Mutmaßungen. Bei solchem Wetter schmerzten einige der alten Wunden, und im Contubernium gab es diesseits von Mutmaßungen viel zu tun.

Die anderen waren bei den Tieren, auf den Feldern, im Stall. Sasila hatte den Hühnern einige Hände voll Körner und Quintus ein Lächeln zugeworfen. Später hörte er sie mit einigen der anderen Frauen im Obergeschoß reden, dann singen.

Im Speiseraum stank es nach Essensresten und verschüttetem Wein. Aurelius nahm den lederbespannten Laden aus einer Fensteröffnung, um Licht und Luft einzulassen.

»Gib mir die Nacht und behalte den Tag. Dein sei die Rose, mir laß die Dornen.«

Der ausgezehrte Dichter starrte ihn an, rote Augen in einem bleichen Gesicht; dann ließ er sich wieder auf die Bank sinken. Erstaunlich, daß dieses schwarze Schaf so früh und so betrunken schon metrisch blöken konnte.

Aurelius hob die Schultern. Lüften konnte er auch später. Nachdem er den Laden wieder eingesetzt hatte, ging er vorsichtig durch die Finsternis des Speiseraums zur Küche.

Im großen gemauerten Herd gab es noch einen Rest Glut. Asche entfernen, das Feuer wieder anfachen, Speisereste von den gestapelten Eßbrettern kratzen, den Bodensatz aus Bechern und Krügen schütten, spülen, räumen … Hin und wieder hörte er den Dichter nebenan husten.

Viel später, als Aurelius eben begonnen hatte, Fleisch in schmale Streifen zu schneiden, um es in den Topf mit siedendem Wasser zu werfen, erschien Sasila. Sie mußte von oben über die Außentreppe hinter dem Haus gekommen sein und bückte sich nach dem Korb mit Abfällen. Sie war schlank, aber dabei kräftig, und schien keine Mühe mit der Bürde zu haben.

»Laß mich tragen«, sagte sie. »Deine Hinkung schaukelhaft.«

»Halb so schaukelhaft wie deine kantabrische Zunge.«

Sie rümpfte die leicht gebogene Nase. »Sei so. Aber kantabrische Augen gut. Edel Besuch unterwegs.«

»Besuch? So früh?«

»Zwei Sänfte. Zweimal sechs Träger. Und Diener.«

Sie verschwand mit den Abfällen und schob mit der Ferse die Tür zu. Aurelius überlegte, welche edlen Herren so früh den Wunsch haben mochten, das Contubernium aufzusuchen.

Eigentlich hatte er in den letzten Tagen mehr hochmögende Römer gesehen, als er in einem Jahr ertragen konnte. Man hatte ihn gemietet, um in einem weitläufigen Anwesen außerhalb von Tusculum zu kochen. Mehr Gäste als vorgesehen, edlere Gäste als erwartet, ein plötzlich erkrankter Koch, die üblichen Zufälligkeiten. Er war gut bezahlt worden und hatte sich Mühe gegeben, hatte mit den verfügbaren Wachteln, Bilchen, Barben, Keilern, allerlei eingelegten Gemüsen, minderwertiger Fischtunke und den sonstigen Zutaten gezaubert. Der Herr des Hauses, ein Senator, hatte es dem Verwalter überlassen, zu danken und zu zahlen, und unter all den Gästen hatte nur eine einzige Frau ihm gesagt, es sei köstlich gewesen und sie habe es genossen. Eine edle Römerin Mitte vierzig, mit feinen Zügen, sprühenden Augen und wunderbarer Haut, die keine Schminke brauchte.

Erst später hatte er erfahren, daß es sich um Servilia handelte: Halbschwester des großen Marcus Porcius Cato, zweifache Witwe eines Volkstribunen und eines Konsuls, Mutter dreier Töchter und des derzeitigen Quästors von Kilikien, Marcus Iunius Brutus. Und Geliebte Caesars. Vermutlich die Edelste unter den Anwesenden. Edel genug jedenfalls, um freundlich mit einem bloßen Koch und ehemaligen Soldaten zu reden. Als wäre er ein Mensch.

Wer auch immer sich jetzt dem Contubernium näherte, würde vermutlich weniger edel sein und wahrscheinlich nicht so freundlich. Aber es war müßig, sich den Kopf über die frühen Besucher zu zerbrechen; er würde sie bald genug sehen.

Nach einiger Zeit hörte er Stimmen und Gepolter vom Atrium her. Dann sagte jemand etwas über barbarische Finsternis, und ein anderer rief halblaut:

»Quintus Aurelius?«

Da er vorgewarnt war, erschrak er nicht, als er diese Stimme aus dem Dunkel hörte: ölig, aber nicht reinigend; fettig, aber nicht nahrhaft; bedeutend, aber nicht wichtig – so hatte man sie und ihren Besitzer genannt.

»Ave, Marco Tullio«, sagte er. »Tritt näher; ich bin in der Küche.«

Er hörte Poltern und eine Art Grunzen. »Es ist dunkel hier«, sagte Cicero dann. »Soll ich mir die Beine brechen?« Es klang wie alle Unbill des Kosmos, Stimme geworden.

»Eile langsam durchs Reich der Schatten«, sagte der andere. »Man könnte aber auch leuchten und lüften. Hat sich hier der Minotaurus erbrochen?«

»Schlimmer. Einige Priester und Senatoren.« Aurelius bemühte sich um einen lockeren Tonfall; dabei war ihm keineswegs heiter zumute. Zwei edle Männer, früh am Morgen … Wenn es darum gegangen wäre, das Contubernium für eine Feier zu mieten oder Beschwerden über allzu weitreichende Gerüche vorzubringen, hätten sie einen Sklaven oder Burschen geschickt. Sich zu zweit beraten konnten sie anderswo besser. Essen? Nein; sie würden zweifellos gefrühstückt haben, und für alles andere war es zu früh.

»Was ist das?« Wieder die ölige Stimme des großen Mannes, diesmal ein wenig näher. »Schnarcht da jemand?«

»Der ist von gestern übriggeblieben.«

»Wir haben etwas mit dir zu besprechen. Ohne Zeugen.«

»Der da ist kein Zeuge. Er ist betrunken und schläft. Aber zu deiner Beruhigung will ich nachsehen.«

Aurelius zündete am Herdfeuer einen Span an und ging in den Speisesaal. Im kargen Licht sah er Cicero und den anderen zwischen zwei Tischen stehen und zu ihm herüberschauen.

In der Ecke, abgeschirmt durch einen gekippten Tisch, lag der Dichter auf einer Bank und schnarchte. Als Aurelius sich über ihn beugte und ihn stupste, öffnete er das linke Auge, zwinkerte zweimal und schloß es wieder, ohne dabei das Sägen einzustellen.

»Abgefüllt und ohnmächtig.« Er wandte sich den Besuchern zu. »Wo möchten die Herren sitzen?«

»In der Küche ist Licht«, sagte der zweite Mann. »Licht, Luft und ein Hauch von Wärme, wenn ich mich nicht irre.« Er stieß gegen etwas, vielleicht einen Schemel, knurrte eine Verwünschung und folgte Aurelius in die Küche.

»Gäbe es vielleicht einen Sitz?« Cicero blieb im Durchgang zur Küche stehen, musterte den Herd, den Bottich mit Spülwasser, den Rahmen mit straffer, durchscheinender Schweinsblase, der die Fensteröffnung verschloß, und seufzte leise.

»Ich bringe Schemel«, sagte Aurelius. »Wenn die Herren damit vorliebnehmen mögen.«

»Sie mögen.«

Er stellte ihnen zwei Schemel hin und ging zum Herd. Dort lehnte er sich mit dem Gesäß an die warmen Steine und schob die Hände unter die Lederschürze.

Die Wärme von hinten erschien ihm tröstlich. Von den beiden Besuchern ging eine Kälte aus, die er nicht begründen, aber auch nicht mißachten konnte. Marcus Tullius Cicero betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen; dann ließ er den Blick auf den Schemel sinken und bewegte den Fuß, wie zu einem Tritt.

Etwas an dem zweiten Mann kam Aurelius bekannt vor. Jemand, den er gesehen hatte, wahrscheinlich einer, den man kennen sollte. Er streifte eben den dicken Umhang ab, den er offenbar auch in der Sänfte getragen hatte. Darunter kam eine lange wollene Tunika zum Vorschein, ein schlichtes Gewand ohne Streifen oder Spangen. Am kleinen Finger der linken Hand glitzerte ein goldener Ring.

»Was ist euer Begehr?« sagte Aurelius, als ihm das Schweigen lange genug gedauert hatte.

Der Zweite lachte und sah Cicero an. »Er will wissen, was wir von ihm wollen. Dabei müßte er es sich doch denken können. Sag es ihm – du bist vertrauenswürdiger, Cicero; dich kennt er.«

›Schmeicheln kann nicht schaden‹, dachte Aurelius, ›und Cicero ist eitel.‹ Laut sagte er, mit einer kleinen Verbeugung: »Wer kennt ihn denn nicht, den Retter der Republik und Vater des Vaterlandes?«

»Es tut wohl, so etwas zu hören.« Der beleibte Politiker spitzte den Mund. »Aber was wird es sein? Natürlich geht es um das, worum es immer geht. Geld.«

»Geld?« Aurelius preßte unwillkürlich die Lippen zusammen. »Ich habe keines.«

Was nicht stimmte. Natürlich hatte er Geld – sie alle, die das Contubernium gemeinsam betrieben, hatten Geld. Acht alte Soldaten, mit den üblichen Abfindungen ausgeschieden, mit ein paar Sklaven – Kriegsbeute – und Erinnerungen und Wunden … Sie hatten das alte Gehöft und das halbe Tal billig kaufen können, die andere Hälfte etwas teurer; sie bestellten den Boden und hielten ein wenig Nutz- und Schlachtvieh, und es gab gutes Essen für die Hungrigen und Betten für die Ermatteten. Falls sie zahlen konnten. Geld, ja; aber nicht in der Menge, wie es die edlen Herren verlangten und vergeudeten, wenn sie Gesetze bewirken oder vermeiden wollten, ein hohes Amt anstrebten oder die Wahl eines Gegners zu verhindern wünschten.

Sein Gesicht hatte wohl eine gewisse Bestürzung verraten. Der Zweite lachte und sagte: »Ich glaube, das hat er mißverstanden.«

Cicero starrte den anderen an, der sich nun auf den Schemel sinken ließ, dann Aurelius. Der Blick war kalt, aber die Stimme troff gewissermaßen von Wärme, Zuneigung und Wohlwollen, als er sagte: »Ach, Aurelius! Welch ein Mißverständnis. Wir wollen dir kein Geld abnehmen. O nein; wir wollen dir Geld geben. Viel Geld.«

Aurelius zog die Hände unter der Schürze hervor und verschränkte die Arme vor der Brust: ohnmächtige Verschanzung. »Ich weiß nicht, ob mich das nicht mehr beunruhigen sollte.«

»Warum denn das?« Cicero wölbte die Lippen vor.

»Geld«, sagte der Wirt langsam, »bedingt eine Gegenleistung. Und viel Geld? Ah, ich glaube, ich sollte mich zu fürchten beginnen.«

»Fürchten sich kampferprobte alte Centurionen? Echte Römer? Wovor?«

»Nicht vor Schwertern. Aber vor den Ränken der Reichen, der Politiker.«

»Ränke?« Cicero wackelte mit dem Kopf. Endlich ließ auch er sich auf dem Schemel nieder. »Die Väter des Vaterlandes geben sich nicht mit Ränken ab.«

»Wann habt ihr damit aufgehört?« Aurelius bemühte sich nicht, den Spott zu unterdrücken. »Gab es gestern einen Senatsbeschluß hierzu? Ist er endgültig?«

»Bist du dir sicher, daß uns keiner hören kann?« sagte der andere.

Der Wirt hob die Schultern. »Der da drin schnarcht. Die anderen sind bei der Arbeit. Ein paar Frauen und Sklavinnen oben, der Rest ist auf den Feldern und in den Ställen.«

Cicero bewegte sich, als wäre ihm unbehaglich zumute. Der Schemel knirschte unter seinem Gewicht.

»Ich habe Durst«, sagte der zweite Mann plötzlich.

Auf dem Herd stand noch ein Topf mit Morgensud – Honig, Minze, Verbene, Melisse und einige weitere Kräuter. Aurelius schob ihn in die Mitte der Eisenplatte.

»Kräutersud«, sagte er. »Ein wenig Wein dazu?«

Hinter ihm erklangen ein Knurren und ein »Hm«, die er als Bestätigung deutete. Während er den Krug nahm, in dem sein zweitbester Wein der Vertilgung harrte, sagte er halblaut: »Wieviel Geld und wofür?«

»Mitten in die Dinge.« Cicero klang nicht beifällig, aber doch zustimmend. »Wieviel ist all das hier wert?«

»Schlechte Frage, Freund.« Der andere Mann schnaubte. »Rechne aus – falls du diese Kunst nicht verlernt hast. Wir trauen doch eigenen Zahlen mehr als fremden, oder?«

Schlechte Aufführung eines schlechten Stücks, sagte Aurelius sich. Als ob sie das nicht vorher längst erörtert und abgewogen hätten.

»Sechs Krieger – Einfache oder Gefreite? Gleichviel; sagen wir hundertzwanzig Denare im Jahr …«

»Hundertfünfzig«, sagte Aurelius.

»Ah nein«, sagte Cicero. »Ihr seid ausgeschieden, ehe Caesar den Sold erhöht hat. Hundertzwanzig mal sechs, siebenhundertzwanzig. Entlassungsgeld ist bei milites was – dreizehn Jahressummen? Neuntausenddreihundertsechzig. Ein paar Sonderzuwendungen, ein Rest Beute, sagen wir insgesamt zehntausend. Ein alter Centurio, zwanzig mal eintausendfünfhundert? Also dreißig. Und unser Gastgeber, der beflissen im Topf rührt. Dreizehn Jahre bis zur Verletzung und zur missio causaria; sagen wir, weil er einer der höheren Centurionen war, insgesamt fünfundzwanzigtausend. Zusammen, uh, fünfundsechzig. Teils noch vorhanden, teils in Boden und Gebäude und Tiere und Saatgut gesteckt.«

»Könnte hinkommen«, sagte der Zweite. »Und wir bieten ihm … dir, Aurelius, hunderttausend. Denare, nicht Sesterze. Anderthalbmal das, was ihr alle zusammen wert seid.«

»Wen soll ich dafür umbringen?« Der Wirt drehte sich zu ihnen und sah sie an.

Cicero setzte eine Miene der Abscheu auf. »Mörder sind billiger zu haben.«

»Ich vergaß, daß du so etwas wissen wirst.«

Der andere wischte sich ein Grinsen vom Gesicht. Er warf Aurelius einen Blick zu, den dieser nicht recht zu deuten wußte. ›Die richtige Art, mit einem anmaßenden Emporkömmling umzuspringen‹, oder vielleicht das Gegenteil: ›Nimm das Maul nicht so voll, Plebejer.‹

»Ich weiß dies und jenes, das stimmt.« Die erhabene Selbstzufriedenheit des Politikers war nicht zu beflecken. Jedenfalls nicht durch dummes Gerede eines bloßen emeritus, der einmal Centurio gewesen war und nun sein Geld als Gastwirt verdiente.

»Du hast mir da gewiß einiges voraus, Herr«, sagte Aurelius. »Erleuchte die Finsternis meines Unwissens. Welche Leistung, die einer wie ich vielleicht erbringen könnte, wäre einem wie dir so viel wert?«

»Du sollst niemanden umbringen«, sagte Cicero. Er reckte das Kinn, bis die Kringel darunter straffes Fleisch zu sein schienen. Befehlsgewohnte Entschlossenheit machte sich auf dem breiten Gesicht schmal, um die zusammengepreßten Lippen. »Im Gegenteil. Du sollst jemanden nähren und schützen.«

Der Wirt schwieg, rührte noch einmal im Topf und füllte zwei Tonbecher mit der dampfenden Mischung aus Sud und Wein. Ein paar Tropfen ließ er auf den Boden schwappen, für die mutmaßlichen Götter. Er bezweifelte jedoch, daß einer von ihnen dort weilen mochte, wo Cicero sich befand.

»Bitte sehr, edle Herren. Ich weiß, daß Reisende unsere Betten und Speisen rühmen, und selbst nobilissimi aus Rom, die Häuser in Tusculum besitzen, suchen uns zuweilen auf. Aber … hunderttausend Denare? Vierhunderttausend Sesterze? Wer eine Garküche betreibt, könnte nach Abzug aller Ausgaben vielleicht acht Sesterze am Tag gewinnen. Für eine solche Summe könnt ihr viele Köche mieten. Viele küchentüchtige Sklaven kaufen. Und, was den Schutz angeht, sehr viele Wächter einstellen.«

Beide tranken. Ein paar Atemzüge lang war nichts zu hören außer dem Knistern des Herdfeuers, dem Schnarchen des Dichters nebenan und dem Wind, der sich draußen bekräftigte, indem er eine Dachkante jaulen und rattern ließ.

»Gaius«, sagte Cicero. Aurelius dachte, er rede den anderen an, aber dann setzte er mit einem kaum hörbaren Seufzer hinzu: »Iulius Caesar.«

»Caesar? Der hat genügend Wächter. Acht Legionen, oder sind es inzwischen zehn? Und Köche hat er auch.« Etwas Kaltes, spitze Finger eines Winterdämons, griff nach seiner Leber.

»Er hat viel Geld für einen guten Koch ausgegeben, das ist wahr.« Der zweite Mann trank, starrte in den Becher, nickte und musterte dann den Wirt. »Ein sehr guter Koch, der im Sommer für Caesars über jeglichen Zweifel erhabene Gemahlin Calpurnia kocht und im Winter für Caesar. Im Winterlager. Aber er taugt nicht fürs Feld. Für Märsche und Kämpfe und karge Vorräte.«

»Ich auch nicht.« Unwillkürlich schaute Aurelius zu Boden, auf seinen rechten Fuß. »Ich kann nicht marschieren, und Kämpfe? Davon habe ich mehr gehabt, als für zwei Leben nötig sind.«

»Ich weiß.« Cicero legte den Kopf in den Nacken und blickte zur Decke hinauf. »Hunderttausend. In deiner Abwesenheit werden wir darauf achten, daß nicht etwa Räuber oder Gesetze sich über dieses Anwesen hermachen.«

»Wer sagt, daß ich eine Abwesenheit erwäge?«

»Solltest du aber.« Der andere deutete ein Lächeln an, ließ dabei jedoch zu viele Zähne blicken. »Bei fortgesetzter Anwesenheit hier könntest du unter Plünderern leiden. Oder unter Gesetzen.«

Aurelius hatte keinen Zweifel daran, daß die Drohung ernst gemeint war. Und daß die beiden mühelos imstande waren, eine solche Drohung auszuführen. Ein Wort, ein Fingerschnippen würde genügen.

Ohnmächtige Wut, mehr empfand er nicht. Sie füllte ihn aus, wie Milch, wenn sie kocht, einen Topf ausfüllt, dessen Boden sie zuvor kaum bedeckt hat.

»Warum?« Mehr brachte er nicht heraus. Jedes weitere Wort hätte Brechreiz ausgelöst. Er wäre durchaus bereit gewesen, den beiden Herren sein Innenleben vor die Füße und über die Gewänder zu speien. Aber nicht in der eigenen Küche.

»Warum?« Cicero schloß die Augen. Er verschränkte die Arme so, daß die Hand mit dem Becher in der linken Ellenbeuge ruhte. »Er soll lange leben und irgendwann wohlgenährt sterben. Vielleicht plaudert er, wenn sein Bauch gefüllt ist. Du sollst ihn nähren und schützen und achtgeben, wenn er etwas sagt. Etwas über seine Pläne.«

»Achtgeben«, sagte der andere, »daß nicht böse Menschen ihn zu vergiften versuchen.«

»Warum ich?«

»Weil er dich kennt.« Cicero öffnete die Augen und sah den Wirt an, eher gleichgültig. »Weil du ihn kennst. Weil wir dich und deine Leute hier kennen. Und deine Familie. Weil er dir vertrauen wird.«

»Vertrauen?« In der Stimme des anderen lag so etwas wie Verachtung. »Caesar? Wem?«

Cicero winkte ab. »Ich weiß, er vertraut keinem, natürlich, aber wenn, dann am ehesten seinen Kriegern. Du bist ein alter Krieger. Ein alter Centurio.«

»Und noch etwas.« Der zweite Mann grinste. »Etwas, was wir wissen, aber Caesar nicht.«

Aurelius schwieg.

»Du wirst im Gedenken an deine Familie, deine Freunde und deinen Besitz besonders umsichtig sein, nicht wahr? Weil es das Gegenteil dessen ist, was du am liebsten tätest.« Er beugte sich vor und sagte in einem sanften, beinahe liebevollen Ton: »Weil du für Caesar etwas Besonderes empfindest. Etwas, das man hegen sollte. Nämlich Haß.«

Ein guter Redner muß die Pause schätzen, sagte sich Aurelius; vermutlich hatte Cicero vorher festgelegt, daß an dieser Stelle geschwiegen werde. Sie gaben ihm – wenn es nicht zufälliges Abwarten war – die Zeit von etwa zehn Atemzügen, um über das Gesagte und das Gehörte nachzudenken.

Zehn Atemzüge: genug Zeit, um die Wut niederzuringen, sich der halben Ilias zu entsinnen, eine undurchführbare Staatsphilosophie zu entwerfen, Speisepläne für ein Jahr aufzustellen. Zeit, verschiedene Gedankenstränge nebeneinander zu flechten, zu verknoten und zu einer unbefriedigenden Schlußschleife zu gelangen. Zeit, Gefühle und Erinnerungen zu ordnen.

Er wußte nicht, was Haß war, und sagte sich, es müsse sich um etwas handeln, was Politikern teuer sei, da sie es immer dann erwähnten, wenn es um angeblich große Dinge ging. Haß auf den Feind des Vaterlands, Haß auf den Verderber der Massen – also immer auf den, der andere Ziele hatte als der jeweilige Sprecher. Abscheu kannte er, Wut, Ekel, und für Cicero empfand er gerade so etwas wie bewundernde Verachtung. Aber Haß? Auf Caesar? Und selbst wenn – woher wollten oder könnten die beiden das wissen? Wann hätte er je über Caesar gesprochen?

Sein Vater hatte behauptet, Haß zu empfinden: Haß auf Sulla, der seine Veteranen mit Land und Arbeit versorgen mußte und zu diesem Zweck Bauern vertreiben ließ. Römische Bauern, römische Bürger. Wie etwa hundert andere Familien waren die Eltern und Geschwister damals mit dem knapp fünfjährigen Quintus nach Hispanien gegangen, und viel mehr als das römische Bürgerrecht hatten sie nicht mitnehmen können. Später empfand der Vater Haß auf die Götter, die ihm nach zwei Töchtern (Aurelia und Secunda) und sechs Söhnen (Quintus war der fünfte; nach den beiden ersten, Marcus und Titus, gingen den Eltern die Einfälle aus, so wurden die Kinder nur noch durchgezählt: Tertius, Quartus, Quintus, Sextus) die Frau nahmen, und auf die Senatoren in Rom, die gegen die restlichen Gegner Sullas und der Adligen immer wieder Feldherren und Legionen nach Hispanien schickten. Quintus erinnerte sich an Plünderungen und Hitze, Feldarbeit und Schweiß, und da er als Fünfter keine Hoffnungen zu hegen brauchte, jemals mehr als ein Knecht des Vaters oder der älteren Brüder zu sein, waren die Legionen für ihn Ausweg und Zuflucht.

Als Caesar nach Hispanien kam, hatte Quintus Aurelius das Glück, einer Kohorte anzugehören, die mit dem neuen Prätor in die Berge und weit nach Norden vorstieß, kämpfte, Beute machte und Blut nicht nur vergoß, sondern auch reichlich ließ. Bis zum Ende des Jahres fielen mehrere Centurionen, und Aurelius konnte einen der freigewordenen Plätze einnehmen. Offenbar hatte Caesar Gefallen an ihm und den anderen gefunden, denn als er zwei Jahre später Gallien erhielt und seine dortigen Truppen verstärkte, ließ er unter anderen auch Aurelius’ Kohorte aus Hispanien nach Norden verlegen. Vier Jahre Schweiß und Blut und Gemetzel folgten, von Narbo nach Helvetien und Britannien, über den Rhenus und zurück in die gallischen Wälder, bis das Schwert eines Bellovacers ihm Verwundung und Abschied bescherte.

Gaius Iulius Caesar – Haß? Nein. Er betrachtete die allzu entspannten Gesichter seiner Besucher. Auffällig gleichgültig. Er überlegte, ob er etwas sagen sollte, beschloß jedoch abzuwarten. Es wäre ohnehin sinnlos. Wenn er ihnen nun sagte, daß er Caesar gar nicht hasse und überdies nicht einmal wisse, was das sei, würden sie mit der erhabenen Gleichgültigkeit der Reichen und Mächtigen darüber hinwegsehen und ihn allenfalls verspotten, als armen Trottel, der nicht einmal über Haß verfügte, von Macht und Geld nicht zu reden.

Aber wie kamen sie darauf? Er war sich sicher, nie in Hörweite des feisten Redners von Caesar gesprochen zu haben, und der andere Mann war nie im Contubernium gewesen. Caesar hatte die Existenz des Quintus Aurelius inzwischen ohne Zweifel vergessen; außerdem gäbe es keinen Grund für ihn, wem auch immer in einem Brief mitzuteilen, irgendein unbedeutender Centurio hasse ihn.

Was er für Caesar empfand, war eine Mischung aus Bewunderung und Mißbilligung. In Gallien wie zuvor in Hispanien hatte er überflüssige Kriege begonnen, deren einziger Sinn es war, ihm zu Macht und Reichtum zu verhelfen. Bewundernswert war seine Gabe, seine Fähigkeit, diese Kriege zu führen, Männer zu höchsten Leistungen und unbedingtem Einsatz zu bringen, gleich ob einfache Soldaten oder hohe Offiziere aus edlen Sippen wie … den Legaten Quintus Tullius Cicero, Bruder des Redners. Das mußte es sein. Ciceros Bruder. Die einzige greifbare Verbindung. Vielleicht hatten sie in einem Lager, einem der tausend Marschlager in Gallien, abends Spottlieder gesungen oder über den Feldherrn gelästert, und der Legat hatte sich ein paar Namen und Gesichter gemerkt.

Um sie später seinem Bruder weiterzugeben? Aber wozu? Cicero und sein Bruder gehörten zu jenen, die aus dem Ritterstand aufgestiegen waren oder noch aufsteigen wollten – Aurelius wußte nicht, ob dies Quintus Tullius bereits geglückt war – und die Vorrechte des senatorischen Adels verteidigten, da sie sich nach diesen sehnten. Caesar, aus der alten iulischen Familie, hatte sich auf die Seite des Volks gestellt, vermutlich nicht aus Liebe zu den Niederen, sondern weil er sich auf eine der beiden wichtigsten Gruppen stützen mußte, wenn er weiter aufsteigen wollte, und auf der des Senats stand bereits Pompeius, neben dem kein Platz mehr war. Daß beide Gruppen einander beäugten, bespitzelten, Listen mit wichtigen Leuten der jeweils anderen Seite führten, war unvermeidlich. Aber gingen sie wirklich so weit, auf diesen Listen schon Centurionen, Bauern und Handwerker zu verzeichnen? Männer, die keinerlei Bedeutung hatten und allenfalls Stimmvieh sein konnten?

Plötzlich bemerkte er, daß der Dichter nebenan aufgehört hatte zu schnarchen. Aurelius räusperte sich.

»Laßt mich, daß ich besser denke, ein wenig lüften und Licht hereinbitten«, sagte er. »Nicht, daß eure Vorschläge durch Licht und Luft erträglicher würden. Ich habe keine Lust, mich noch einmal in Galliens Ödnis zu begeben.«

»Er hat keine Lust, hörst du?« sagte der zweite Mann mit einem deutlichen Unterton von Hohn.

»Ach, Volturcius, wohin käme das Gemeinwesen, wenn jeder von uns allezeit sein Handeln nur nach seiner Lust ausrichtete? Das Heil des Volkes ist die höchste Pflicht, aber haben wir denn immer Lust, die dafür nötigen Dinge zu tun?«

Volturcius. Nun wußte er, wer der zweite Mann war und woher er ihn kannte. Einer der wichtigsten Mitarbeiter von Milo, dem Politiker, der die Leibwachen und Schlägertrupps der adligen Senatoren aufstellte. ›Ich bin in bester Gesellschaft‹, dachte Aurelius; er ging durchs Dunkel des Speiseraums. Undeutlich sah oder ahnte er, daß der Dichter sich aufgerichtet hatte. Er beugte sich zu ihm.

»Laß mich aus dem Fenster da«, hauchte der überlebende Zecher. »So, daß sie mich nicht sehen.«

Es war nicht schwierig, den bespannten Rahmen aus jenem Fenster zu nehmen, das für die beiden in der Küche am wenigsten einsehbar war. Der Dichter kniff die Augen zusammen, fletschte die Zähne – beides galt vermutlich dem ätzend grauen Licht des Tages – und kroch fast geräuschlos ins Freie. In der Ferne hörte Aurelius Stimmen, Gelächter und das Klirren von Metall.

»Wenn du aber nicht nach Gallien willst«, sagte Cicero in der Küche, »wenn dich also die borealen Gefilde nicht locken und auch nicht die Aussicht, den edlen Iulier mit Getreidebrei und Essig zu versehen – tja, dann ist unser Angebot wahrscheinlich zu hoch.«

»So viel Geld« – Volturcius gluckste, während er das sagte – »bringt ihn wahrscheinlich eher dazu, in Rom zu bleiben.«

»Üppiger Schwelgerei ergeben«, sagte Cicero. »Was will man aber auch von Plebejern erwarten? Etwa, daß sie sich um das Vaterland verdient machen? Ach, es wäre zuviel erhofft, fürchte ich.«

»Hast du die allzu großzügigen Verträge bei dir, o edler Cicero?«

»Hier sind sie.«

Aurelius, völlig ratlos und im Gefühl, an einem Abgrund zu stehen, nahm die Rahmen aus weiteren Fensteröffnungen. Das Klirren von Metall war lauter geworden; es schien von der anderen Seite des Hauses zu kommen, vom Weg zur Straße her. Sasila tauchte vor dem Fenster auf, das er eben geöffnet hatte; ihr Gesicht war fahl.

»Bewaffnete«, flüsterte sie. »Was werden?«

»Ich glaube, ich bin hier nicht mehr vonnöten – wenn ich es denn je war.«

Ciceros Stimme kam nicht mehr aus der Küche, sondern aus dem Durchgang; Aurelius wandte sich um. Der reiche und berühmte Mann nickte ihm zu, mit leutseliger Miene. »Wo ist der Betrunkene? Ach, unwichtig. Ich wünsche dir einen erfreulichen Tag, Aurelius. Und ich rate dir gut, die Verträge zu unterzeichnen, die Volturcius dir gleich zeigen wird. Vale.«

Er ging durch den Speiseraum und verschwand im Ausgang zum Atrium.

Volturcius saß immer noch auf dem Schemel. »Hast du noch einen Schluck von diesem Morgentrank für mich?« sagte er, als Aurelius wieder die Küche betrat.

»Wenn du mir sagst, was das alles werden soll.«

Volturcius hob die Schultern. »Wir haben Verträge vorbereitet. Da du nicht frohen Herzens bereit bist, unsere gallischen Wünsche zu erfüllen, erscheinen uns die vorhin angebotenen Summen als viel zu hoch.«

»Was …«

Volturcius schüttelte den Kopf. »Warte, laß mich ausreden. Ferner ist uns durch kluges Denken klargeworden, daß wir ja nichts gegen dich in der Hand haben, wenn du verkaufst. Familie? Du hast gar keine, außer vielleicht irgendwo in Hispanien. Und sobald alles verkauft ist, werden deine, eh, Freunde hier verschwinden, so daß wir dich nicht an ihr Wohlergehen erinnern können. Es bleibt also nur Geld.«

Die Bewaffneten kamen: Gladiatoren, die zu den von Annius Milo aufgestellten Trupps gehörten. Sie schauten Aurelius freundlich über die Schulter, während er mit Händen, die vor ohnmächtiger Wut zitterten, die Verträge unterschrieb und die anderen herbeiholte, damit sie ebenfalls unterzeichneten.

Aufgesetzt worden waren sie wahrscheinlich von Ciceros Leuten, rechtlich einwandfrei und nach der Unterschrift nicht mehr anzufechten. Wenn man die Umstände nicht bedachte, die Bewaffneten und die unausgesprochenen Drohungen. Ferner mochte man ein wenig Bewunderung für Cicero aufbringen, der sich entfernt hatte, ehe Waffen und Drohungen ins Spiel kamen, untadeliger Politiker und Gerichtsredner ohne Makel. In den Verträgen waren keine Summen in Denaren aufgeführt, sondern in Sesterzen, insgesamt weniger als ein Viertel dessen, was Cicero und Volturcius zunächst mit ihm erörtert hatten. Weit weniger, als sie alle in Land und Gebäude gesteckt hatten. Die anderen alten Soldaten, die Gefährten, erhielten je zehntausend Sesterze statt der besprochenen Denare, und auch der alte Centurio hatte sich damit zu begnügen.

Wirklich bluten mußte Aurelius. Er sollte sich – gegen Vorlage des Vertrags – bei Ciceros Mitarbeiter Tiro in Rom zehntausend Sesterze abholen, außerdem Reiseempfehlungen; in den folgenden vier Jahren würde er jeweils die gleiche Summe erhalten, »falls seine Arbeit den Auftraggeber zufriedenstellt«. Das hieß, falls es ihm gelang, Caesar zu bespitzeln, und falls Cicero oder Volturcius oder beide die Berichte billigten. Wenn sie keine Lust zu zahlen hätten, würden sie einfach behaupten, die Berichte seien nicht ausreichend für die in Aussicht gestellte Entlohnung. Fünfundzwanzigtausend Denare – hunderttausend Sesterze waren genannt worden; vermutlich würde er von Tiro zehntausend erhalten und vom Rest bis ans Lebensende träumen dürfen. Und dabei mußten sie beinahe noch dankbar sein, daß Cicero bei dem Geschäft mitgewirkt hatte; Milo und Volturcius allein hätten statt der Verträge vielleicht nur Gladiatoren aufgeboten.

Nun begriff er auch, reichlich spät, wie er sich sagen mußte, weshalb die beiden ihm diese schlechte Komödie vorgespielt hatten. Cicero gehörte nicht zu den Raubtieren; er galt als redlicher Mann und legte sicherlich Wert darauf, den Anschein der Gesetzlichkeit zu wahren. Und sei es auch nur, damit ihm niemand später etwas vorwerfen konnte. Und sie hatten so lange reden und mit Wörtern gaukeln müssen, weil die Gladiatoren offenbar etwas später eingetroffen waren als vorgesehen.

»Wann sollen wir gehen?« sagte Aurelius schließlich. Er hatte Mühe, die Stimme zu beherrschen.

Volturcius leerte den Becher, den er sich selbst nachgefüllt hatte. »Ach, keine große Eile.« Dabei lächelte er beinahe freundlich. »Es muß nicht sofort sein. Heute mittag reicht.« Dann setzte er hinzu: »Aber nehmt nichts mit, was hier noch gebraucht wird. Ich sehe mich um, und einer meiner Leute wird euch beaufsichtigen, damit nicht zuviel verschwindet.«

»Du hast keine Möglichkeit, also nutze sie.« Der Dichter hatte sich das Gesicht mit einem Schleier verhängt und schleppte sein karges Gepäck zu einem Karren, den Aurelius ihm anwies.

»Guter Rat von dir, und billig dazu. Warum willst du nicht gesehen werden?«

»Volturcius kennt mich von früher. Ich will verschollen bleiben. Nimmst du mich mit? Nach Rom? Oder wohin immer du gehst?«

Aurelius seufzte. »Wohin sonst? Ich muß doch Geld bei Tiro abholen. Falls ich es kriege. Hast du eine Ahnung, was die hier machen wollen?«

»Das ist doch ganz einfach.« Der Dichter lachte halblaut. »Sie wollen, daß du Caesar beaufsichtigst. Irgendwann werden sie dir befehlen, ihn zu vergiften oder zu erwürgen. Was auch immer. Und mit diesen Gebäuden hier haben sie einen guten Platz für ihre Totschläger gekauft. Milos Gladiatoren. Die können von hier notfalls schnell die anderen in Rom verstärken, die näheren Städte wie Tusculum überwachen und die großen Straßen unsicher machen. Und Milo, Volturcius, Cicero und die anderen können sich hier unauffällig treffen und besprechen. Nicht in Rom, wo jeder alles sieht und weitersagt, auch nicht in einem der Landhäuser. Du mußt zugeben, es ist ein guter Plan.«

Aurelius spuckte aus. »Ein Scheißplan, wenn du’s genau wissen willst.«

Man ließ sie wirklich nicht viel mitnehmen; nahezu aller zum Betrieb des Contubernium nötige Hausrat sollte dableiben. Immerhin konnten sie Karren und Ochsen nehmen, dazu ein wenig Geschirr und Vorräte. Zunächst würden sie nach Tusculum fahren, um Schulden zu begleichen und einzutreiben, sich von Freunden und Zulieferern zu verabschieden und den zensorischen Schreibern mitzuteilen, daß diese sie nicht mehr in den tusculanischen Listen führen sollten. Danach – Beratungen und Trennung.

Sasila wollte ein paar Hühner mitnehmen, aber nicht einmal das ließen Volturcius und seine Leute zu. »Keine Sorge«, sagte einer der Gladiatoren, »um die Hühner und die anderen Tiere werden wir uns kümmern. Gründlich.« Er bleckte verfärbte Zähne und rieb sich den Bauch.

Es war ein eher erbärmlicher Trost für Aurelius, daß man ihn wenigstens nicht daran hinderte, seine Bücher und Rollen mitzunehmen: den geliebten Aristoteles, den unvergleichlichen Aristophanes, die Gedichte von Philodemos und Catullus und ein paar Dutzend mehr. Offenbar hatten Volturcius und vor allem die Gladiatoren ausreichend Bildung verinnerlicht, um auf diese Beigaben verzichten zu können.

Sie waren noch beim Beladen der Karren, als von der Straße her eine Sänfte näher kam, getragen von vier stämmigen hellhäutigen Sklaven: Germanen vielleicht oder Gallier. Volturcius, der eben einen Blick auf die Decken und Reisebeutel geworfen hatte, klatschte in die Hände.

»Immer herbei, o Göttliche«, rief er. »Nun können wir sagen, der Tag habe wahrlich begonnen.«

Der Sänfte entstieg die schönste Frau, die Aurelius je gesehen hatte. Sie konnte nicht viel älter als zwanzig sein und bewegte sich wie eine Nymphe, eine Dryade, mit der Anmut eines fleischgewordenen Weidengeistes. Unter dem Umhang, den sie gegen die Kälte enger um die Schultern zog, war nicht viel mehr zu sehen als eine wirre Vielfalt schwarzen Kräuselhaars und das Gesicht, dessen Haut aus frisch gepreßtem Öl und Sahne gemischt zu sein schien. Die Augen – nie hatte er solche Augen gesehen. Zwei Nächte, schwarz und voller Sterne, voll glitzernder Punkte. Steppennächte, Wüstennächte, Nächte auf dem offenen Meer. Einen Atemzug lang – aber er vergaß zu atmen – stand er wie betäubt da, als er in diese Augen schaute. Und er bildete sich ein, auch die Frau wäre für die Dauer eines Lidschlags erstarrt.

Dann hörte er die angerauhte, warme Stimme, in der er so etwas wie Mitgefühl spürte, als sie sagte: »Sag, Volturcius, hast du wieder eines deiner Geschäfte gemacht?«

»Ohne solche Geschäfte könnte ich mir dich doch nicht leisten. Komm, gehen wir hinein.«

Im Eingang drehte sie sich noch einmal um, und Aurelius glaubte, abermals die Sterne zu sehen. Die für ihn leuchteten. Dann sagte er sich, daß ihn nach der Mühsal des Morgens der Wahnsinn gepackt haben mußte. Als er sich wieder den anderen und den Karren zuwandte, bemerkte er, daß Sasila mit aufgerissenen Augen zum Eingang schaute. Über ihre Wangen rannen Tränen. »O so schön!« seufzte sie.

Er räusperte sich. »Sehen wir zu, daß wir fertig werden.«

Es war eine undurchsichtige Trennung im Nebel, innen wie außen. Aurelius fühlte sich zerschlagen und fiebrig, nach einer furchtbaren Niederlage wund und ausgelaugt. In einigen Tagen, das wußte er, würde er des guten alten Soldaten Ergebung ins Schicksal und in die unerforschlichen Ratschlüsse der Befehlenden wieder aufbringen können; zunächst jedoch hatte er Schlieren im Kopf, die Welt war verhangen.

Besser so, sagte er sich, als sie zu dritt auf dem Ochsenkarren nach Nordwesten fuhren, nach Rom. Besser, Rührung oder Bitterkeit oder Abschiedsschmerz auf den Gesichtern der alten Gefährten nicht deutlich zu sehen; besser, den Verlust der selbstgeschaffenen Heimstatt durch einen Schleier wahrzunehmen. Besser, im Fieber an diese Frau zu denken, die Sternäugige, als tausend Einzelheiten zu betrachten. Sie tanzte durch seine Traumfetzen, die wahrscheinlich Bruchstücke der wirklichen Welt waren. Bruchstücke, die er vorerst nicht richtig zusammensetzen konnte.

Zeit zum Rückblick würde er ausreichend bekommen, demnächst auf der langen öden Winterreise. Über dreizehn Jahre als Krieger, nicht ganz zwei Jahre als Wirt und Bauer; davor siebzehn Jahre als Sohn und Knecht eines Bauern. Demnächst wurde er vierunddreißig – ein gutes Alter, um ein viertes Leben zu beginnen.

Die anderen zogen nach Süden und Südosten. Keiner wollte nach Rom, in die Unruhe, die drangvolle Unsicherheit. Capua, Neapolis, Dörfer im Binnenland, in den Bergen, oder kleine Orte an der Ostküste … Sie alle hatten verloren, würden neu beginnen müssen. Einige hatten in den Stuben der zensorischen Schreiber von Tusculum ihre Sklaven zu Freigelassenen erklärt und die nötigen Zahlungen entrichtet, andere wollten ihren Besitz wahren. Er hatte seine lebende Kriegsbeute freigegeben, bis auf Sasila, die nicht freigelassen werden wollte. Noch nicht; sie wollte ihn bis ins südliche Gallien begleiten und von dort versuchen, in ihre kantabrischen Berge heimzukehren. »Sklave leichter, Herr«, hatte sie gesagt. »Frei muß Grund haben für Reise, Sklave grundlos.«

Zwei Ochsen, ein Karren, eine Ledertruhe, ein paar Reisebeutel, Decken und Planen für ein Zelt, Vorräte, Werkzeug, eine muntere kantabrische Sklavin, ein wirrköpfiger ehemaliger Krieger und Wirt, ein Dichter, der an einer Gabelung nach Osten schaute und »o funde noster« schrie, Blut spuckte und leiser fortfuhr, etwas von einem Landhaus und einem schlimmen Husten zu erzählen. Oder zu deklamieren. Aurelius fand, daß die langsame Fahrt und die Gesellschaft bestens zwischen den Schlieren seiner Fiebergesichte aufgehoben waren.

Immer wieder dachte er an die Frau. Diese Frau; später nannte er sie jene Frau, die Sternäugige.

In Rom sah er sie kurz wieder, von weitem, auf einer Straße in der Subura, wo sie von zwei Dienern geleitet nach Norden eilte, zu den besseren Häusern am Hang des Quirinalis. Aber ehe er sich ihr durch das Gedränge hätte nähern können, wäre sie längst verschwunden gewesen, deshalb versuchte er es gar nicht erst. Allerdings nicht nur wegen des Gedränges und seines Fußes. Es gab zuviel zu tun, er mußte endlich Ciceros Schreiber Tiro aufsuchen, und vorher hatte er noch etwas für den Dichter zu erledigen.

Dieser war wie Sasila außerhalb der Stadt geblieben, in einer Schänke zwischen streunenden Vororthäusern. »Warum kommst du nicht mit? Es ist doch deine Stadt. Eine deiner beiden Städte.«

»Ah. Nicht mehr.« Husten, blutiger Auswurf, dann: »Zwei Jahre her, fast. Ich will nicht gesehen werden, versteht ihr? Mein Buch … mein mit Bimsstein geglättetes Büchlein ist fertig, meine Liebe lutscht in finsteren Winkeln die Nachkommen des Remus aus, meine Bücher und Häuser verkauft, vertrunken. Ich will husten und dann Orpheus und Sappho in den Schatten suchen. Nicht von alten Freunden gesehen und an das Leben erinnert werden.«

›Eine lange Rede‹, dachte Aurelius; sehr lang für einen, der tagelang schweigen und trinken konnte und zwischendurch einen Vers oder Fluch absonderte. Vollkommene Verse, verkommene Flüche. Oder umgekehrt. Seit zwei Jahren hatte er nichts mehr aufgeschrieben.

»Bist du denn dann noch Dichter?« hatte einer der anderen im Contubernium gefragt, in einer von vielen wilden Nächten.

»Ist Aurelius nur dann ein Koch, wenn er kocht? Ein Bäcker, der gerade nicht am Ofen steht, sondern badet, ist immer noch Bäcker. Ein Dichter ist immer ein Dichter, auch wenn er nicht schreibt, sondern hustet. Und Verse – ah, Verse sollen gesprochen, geschrien, gesungen fliegen, nicht gefesselt auf Papyrus schmachten.«

›Müßig, darüber nachzudenken‹, sagte Aurelius sich nun, als er durch das Gewirr enger Gassen am Fuß des Viminalis ging. ›Und eigentlich denke ich nur an ihn, um nicht an sie zu denken.‹

Die Sternäugige. Erhabene Hetäre. Hehrer Schmutz, hätte Cato vielleicht gesagt, wenn er … Aber wahrscheinlich kannte er sie sogar, wußte ihren Namen. Der strenge, starre Verfechter republikanischer Tugenden, dem es aber nicht als Untugend galt, Dirnen zu kennen; tugendlos war für Cato nur, ihnen zuviel Bedeutung beizumessen, bis sie wichtiger wurden als die Mutter der Kinder, die züchtige Hausfrau. Dirnen nebenher, durchaus; Dirnen vor allen anderen, nein. ›Und ich bin dabei, nur noch an sie zu denken. Vor allen anderen. Gut, daß Cato es nicht weiß.‹ Aber eigentlich kümmerte ihn nicht, was Cato wußte, und es würde Cato nicht bekümmern, wenn er es wüßte; Cato sah den Staat und die Überlieferungen, ihn berührte nur, was die Edlen dachten und taten. Nicht das Tun und Denken und Leiden und Sterben einer Ameise, eines Wurms, eines Soldaten.

Vor dem Laden eines Lederwerkers hielt Aurelius an, setzte sich auf einen Sims, um auszuruhen. Die zertrennte Sehne und der schleifende Fuß machten das Gehen beschwerlich. Vor ihm weitete sich die Gasse zu einem kleinen Platz, über den eine Garküche ihre Dünste breitete. Für eine Kupfermünze ließ Aurelius sich von einem Wasserverkäufer zweimal einen Lederbecher füllen. Der Mann trug einen Ziegenbalg über der linken Schulter, den er an der Mündung einer Wasserleitung gefüllt hatte – für jene, die den Weg dorthin scheuten, nicht hingehen konnten und keine Vorräte besaßen. Vor der Garküche briet ein Sklave Würste auf dem Rost eines Kohlenbeckens; Aurelius’ Magen knurrte so laut, daß er das Hämmern des Kupferschmieds nebenan übertönte.

Er hielt einen vorübereilenden Jungen an. »Wie weit bis zum Haus des Tettius Gorgonius?« sagte er.

Der Junge wies auf eine Gasse jenseits des Platzes. »Dort hinein, dann den halben Hang hinauf. Ein Haus mit gelben Säulen am Tor. Tausend Schritte.« Er lachte. »Aber hüte dich vor Niederschlägen.«

Ein Sturzbach ergoß sich aus einem Nacht- und Abfallgefäß, das eben aus einem Fenster im dritten Geschoß eines der Häuser am Beginn der Gasse geleert wurde.

Tausend hinkende Schritte. Nein, fünfhundert hinkende mit dem linken, fünfhundert gewöhnliche mit dem rechten Bein. ›Man muß die Dinge füglich unterscheiden‹, sagte sich Aurelius; er seufzte lautlos.

Und beschloß, sich vor diesen Schritten besser doch mit Würsten zu stärken. ›Krieger‹, sagte er sich, ›sollten essen, wenn es etwas gab; man wußte nie, wann die nächste Gelegenheit kam‹. Und in der nächsten Zeit mußte er wieder als Kämpfer denken und handeln. Die Zeit der Niederschläge mochte dauern, die Zeit der Niedergeschlagenheit, des Fiebers und der Schlieren war vorbei.

»Bedenke«, hatte der Dichter gesagt, »daß du nicht in eine Stadt gehst. Du gehst in eine Höhle, in der es von Vipern und Raubtieren wimmelt. Schleife deine Lenden, spanne dein Messer, gürte die Augen und mach die Muskeln auf.«

›Und iß ein paar Würste‹, ergänzte Aurelius in Gedanken. ›Vielleicht sind Würste gut gegen Vipern. Sie können jedenfalls nicht schaden.‹

Es war beinahe Mittag, als er das Tor mit den gelben Säulen erreichte. Durch die Gitterstäbe sah er einen gepflasterten Weg, der zum Portikus führte; um das Haus des Ritters Gorgonius erstreckte sich ein bunter, gepflegter Garten.

Das Tor war versperrt. Aurelius klaubte einen Stein von der Straße und hämmerte damit gegen das Gitter. Nach einiger Zeit trat ein Mann mittleren Alters, Sklave oder Diener vermutlich, aus dem Haus und kam zum Tor.

»Was willst du?«

Der Blick, mit dem er Aurelius musterte, hätte, zu Eisen verwandelt, die Panzerung eines Nashorns durchbohren können.

»Ein kurzes Gespräch mit deinem Herrn.«

Der Mann deutete so etwas wie ein mühseliges Lächeln an. »Der edle Tettius Gorgonius empfängt von Sonnenaufgang bis kurz vor Mittag. Aber keine … Bettler? Sondern nur seine Klienten. Jetzt ist er nicht zu sprechen, und für dich überhaupt nie.« Er wandte sich ab, um zum Haus zurückzugehen.

»Er wird dich auspeitschen«, sagte Aurelius, ohne lauter zu werden. »Sag ihm, ich bringe Grüße und Schriften eines Dichters, der einmal ein schnelles Schiff besessen hat.«

Der Diener hob die Schultern und verschwand wortlos im Haus. Aurelius wartete. Fünfzig Atemzüge. Sechzig. Er stellte sich vor, wie der Mann durch die Eingangshalle schritt, durchs Atrium, in den Speisesaal, in dem der Edle wahrscheinlich mit Geschäftsfreunden zu Tisch lag. Oder vielleicht ins Bad, wo er sich nach langem Reden mit seinen Klienten erfrischte.

Als er eben begann, sich eine Bibliothek jenseits des Speisesaals vorzustellen, kam der Diener zurück. Immer noch wortlos öffnete er das Tor, winkte ihn herein, schloß hinter ihm wieder ab und führte ihn nicht zum Eingang, sondern durch den Garten rechts vom Haus. In einer überwucherten Laube drängten sich Sklaven, vielleicht ein Dutzend; neben der Laube standen drei schlichte Sänften. ›Sicher nicht die des Hausherrn‹, sagte sich Aurelius; diese würden in einem wetterfesten Schuppen untergebracht sein. Gäste, vermutlich drei, oder einige mehr, wenn diese zu Fuß gekommen waren, in der Nähe wohnten oder ihre Träger fortgeschickt hatten.

Hinter dem Haus führte der Diener ihn zu einer Gruppe steinerner Bänke, die um einen mit Skulpturen verzierten Brunnen standen.

»Warte hier; der Edle wird gleich kommen.« Blick und Stimme waren nicht mehr so abweisend wie zuvor.

Aurelius ließ sich auf eine der Bänke sinken. Der Stein war kalt, dem bedeckten Wetter und der Jahreszeit entsprechend, aber es tat einfach gut, sich zu setzen und das schmerzende Bein zu entlasten.

An der Rückseite des Hauses wurde ein schwerer Ledervorhang beiseite geschoben; ein Mann in langer Tunika aus feinstem teuren Leinen kam die vier Stufen herab und blieb vor Aurelius stehen.

»Steh auf und sag, was du willst.« Die Stimme war hart und herrisch, das Gesicht kantig.

Aurelius schaute zu ihm auf. »Um Vergebung, Herr«, sagte er, »der Weg hierher war lang, und die Wunden des Kriegs schmerzen.«

Gorgonius bewegte die Hand, als wollte er etwas wegwischen. »Dann bleib eben sitzen. Was ist das für ein Unsinn – Grüße eines toten Dichters?«

»Er ist nicht tot.« Aurelius schob die Hand unter den Umhang und zog die erste der beiden versiegelten Rollen heraus. »Er bat mich, dir das hier zu geben.«

Gorgonius nahm sie, brach das Siegel, entrollte den Papyrus und las. Dabei zeigte sein Gesicht keine Regung.

»Er lebt also tatsächlich und will nicht gesehen werden«, sagte er schließlich. »Nun gut. Und was sollst du mir von ihm geben?«

»Dies hier.« Aurelius zog die zweite Rolle hervor.

Gorgonius öffnete sie, warf einen Blick auf das erste der zehn Schriftstücke, dann nickte er. »Weißt du, was du mir da gibst?«

»Ich weiß es, Herr.« Aurelius machte eine winzige Pause. »Die Schreiber der Quästoren wissen es auch.«

»Ah.« Gorgonius runzelte die Stirn. »Laß mich überlegen. Es ist nicht so einfach, so schnell …«

Aurelius schwieg und wartete.

Der Dichter, der nicht mehr gesehen werden wollte, hatte ihn mit dieser heiklen Aufgabe betraut und vor möglichen Ausreden und Umwegen gewarnt. Der Ritter Gorgonius gehörte einer Vereinigung von publicani an, Steuerpächtern, die die Abgaben einer Provinz, vom Senat auf Grund von Zensurlisten verfügt, an die Staatskasse zahlten und das Geld dann in der betreffenden Provinz eintrieben. Wobei die Summen sich zuweilen verdreifachten.

»Oder noch mehr. Vielleicht hast du von Verres gehört? Nein? Er hat Sizilien ausgepreßt und wurde von Cicero deshalb angeklagt. Ich erinnere mich nicht an die Einzelheiten, aber ich glaube, Verres hat über die Hälfte seiner Einnahmen für Bestechungen ausgegeben. Richter und Beamte bestochen, damit sie ihm nicht die Geschäfte verderben. Vom Rest, der nach den Bestechungen übrigblieb, hat er seine Helfer bezahlt und die Steuern entrichtet und außerdem noch ein gewaltiges Vermögen aufgetürmt. Das hier« – im Zwielicht der Schänke wedelte er mit den zehn Papyri – »sind Anteilscheine. Zehnmal einhundert Denare. Die Steuerpächter haben, jedenfalls am Anfang, natürlich nicht genug Geld, um, sagen wir, zwanzig Millionen Denare ans Aerarium zu zahlen; also tun sie sich zusammen, kaufen die Steuern einer Provinz und teilen hinterher die Einnahmen. Den Gewinn. Die Anteile werden gehandelt, und ihr Wert hängt von vielen verschiedenen Einflüssen ab. Räuber, Seeräuber, Mißernten, Aufstände, so etwas senkt das Zahlungsvermögen einer Provinz, und dann sinkt auch der Wert der Anteile, verstehst du? Außerdem kommt es natürlich vor, daß ein publicanus plötzlich Geld braucht und Anteile verkaufen will. Das war bei Gorgonius der Fall, vor drei Jahren. Ich habe achthundert für tausend gezahlt, zehn Anteile an einem Gesellschaftstopf, die weder für eine bestimmte Provinz noch für ein bestimmtes Jahr gelten. Und das Geld will ich jetzt zurückhaben. Für die Reise.«

»Welche Reise? Die ins Reich der Schatten? So viel nimmt Charon nicht.«

»Die Reise nach Gallien. Hatte ich dir noch nicht gesagt, daß ich mitkommen will?«

»Nein, hattest du nicht. Warum? Hast du Sehnsucht nach Caesar? Wenn ich mich an den einen oder anderen Vers von dir erinnere, liebst du ihn doch nicht besonders.«

Der Dichter fletschte die Zähne. »Wenn ich hier stürbe, irgendwo in Italien, würde mich bestimmt früher oder später jemand in Marmor einkerkern. Gallien ist ein guter Ort, um im Tod zu versickern. Spurlos.«

Gorgonius kaute auf der Unterlippe und knurrte leise. »Was sein muß, muß sein«, murmelte er. »Du brauchst mir nicht mit den Schreibern der Quästur zu drohen, aber ich habe nicht genug im Haus. Vierhundert kann ich dir geben, den Rest morgen.« Er rollte die Anteile zusammen und schien sie in den Ausschnitt seiner Tunika stecken zu wollen.

Aurelius ergriff den rechten Unterarm des Ritters und zog ihn zu sich.

»Laß los! Was erlaubst du dir?« Gorgonius versuchte sich zu befreien, kam aber nicht gegen die Muskelkraft des alten Kriegers an.

»Vier Scheine, sobald ich vierhundert Denare habe. Die übrigen sechs, sobald ich den Rest in Händen halte.« Mit der Linken preßte er den Unterarm zusammen, mit der Rechten nahm er die Papyri aus den kraftlosen Fingern des Ritters.

Gorgonius rieb sich den Arm, den Aurelius losgelassen hatte. Mit schmalen Augen und schmalen Lippen sagte er: »Was wagst du? Ein römischer Ritter …«

»Ein römischer Ritter, ein gallischer Fürst.« Mit einer fließenden Bewegung wechselte Aurelius die Papyri in die Linke, zog mit der Rechten das lange Messer und stand auf, ehe Gorgonius auch nur einen Schritt zurückweichen konnte. »Ich bin zum Töten ausgebildet, Herr, und ich habe es nicht verlernt. Vor allem erkenne ich Betrüger, wenn ich sie sehe.«

Gorgonius rümpfte die Nase. »Ich werde meine Sklaven rufen und dich zerteilen lassen«, knurrte er; er wandte sich zum Haus.

»Du wirst«, sagte Aurelius, »einem Sklaven vierhundert Denare geben und ihn zum Tor schicken, wo ich ihn erwarte. Er wird mir auch sagen, wo ich morgen die restlichen sechshundert erhalte, und wundere dich nicht, wenn dein Name bald in scheußlichen Versen besungen wird. Vale.«

Gorgonius blieb ein paar Atemzüge lang scheinbar unschlüssig stehen. Dann knirschte er vernehmlich mit den Zähnen, schickte einen Blick zum Himmel, als wollte er die Götter anrufen oder mit ihnen zanken, und ging die flache Treppe hinauf zum Haus.

Auf dem Rückweg zum Tor sprach Aurelius kurz mit den immer noch in der Laube zusammengedrängten Sklaven, den Sänftenträgern der edlen Besucher von Gorgonius. Er erfuhr, daß tatsächlich drei Gäste bei dem Ritter weilten; von den Namen sagte ihm nur einer etwas, dieser dafür um so mehr: Marcus Gavius Volturcius. Von den Anliegen oder Anlässen wußten die Träger nichts.

Der Riegel am Tor war von innen leicht zu öffnen. Aurelius pfiff leise durch die Zähne, als er auf die Straße hinaustrat und das Tor hinter sich zuzog.

›Mißtrauen gegenüber einem Edlen‹, dachte er; ›edles Mißtrauen. Aber es könnten ja statt eines Mannes mit Geld fünf mit Waffen kommen.‹ Auf der Straße waren genug Menschen unterwegs – was ihm keine Sicherheit bot, aber vielleicht schreckte es den edlen Gorgonius vom Erteilen eines Befehls ab, bei dessen Ausführung Zeugen lästig wären.

Schließlich kam zum Tor jener Sklave, der Aurelius zunächst nicht hatte einlassen wollen. Er trug einen kleinen Lederbeutel und verlangte die Herausgabe von vier Papyri.

»Nicht so.« Aurelius überlegte. »Kipp die Münzen in einen Bausch, den du aus deiner Tunika machst. Dann gib mir den Beutel und zähl die Denare hinein. Immer wenn hundert drin sind, kriegst du einen Papyrus.«

Der Sklave grinste. »Man könnte meinen, du hättest öfter mit edlen Männern zu tun. Oder ist dir edles Mißtrauen angeboren?«

»Bei den Legionen hat man mir beigebracht, einem Gegner erst dann zu trauen, wenn er tot ist.«

»Gegner?«

»Dazu gehören gallische Krieger und römische Ritter. Fang an; ich will hier nicht stehen, bis die anderen Diener mit Waffen herauskommen.«

»Mißtrauisch; ich sag’s ja. Und wenn es dich erfreut: Der edle Gorgonius hielt sich eben den Unterarm. Du hast einen harten Griff.«

»Wie du selbst fühlen kannst.« Aurelius packte zwischen den Gitterstäben hindurch das Wollgewand des Mannes und zog ihn näher ans Tor. »Bei Caesars prätorischer Kohorte sagt man, für den Nahkampf seien drei Bewegungen nötig. Den Gegner heranziehen, ihm das Schwert in den Bauch rammen und ihn von sich stoßen. Wenn du endlich mit dem Geldzählen beginnst, können wir uns den zweiten und dritten Punkt schenken.«

Ciceros ehemaliger Sklave Tiro, der sich seit seiner Freilassung vor einigen Monaten Marcus Tullius Tiro nannte, empfing Aurelius nicht mit jener Freundlichkeit, die man ihm nachsagte. Es war früher Nachmittag, Tiro wirkte müde und mürrisch, und eigentlich war Klienten und Bittstellern der Vormittag vorbehalten. Aber Aurelius hatte nachdrücklich und lautstark auf den edlen Konsular und Redner verwiesen, in dessen Auftrag er gekommen sei.

»Was für ein Auftrag?« sagte Tiro, als Aurelius vor seinem Schreibtisch stand.

»Dieser hier.« Aurelius reichte ihm den Vertrag.

»Ah. Du bist das. Es ist gut, ihr könnt gehen.«

Aurelius wandte sich um. Halb hinter Vorhängen verborgen, standen links und rechts der Tür zum Atrium Bewaffnete: ledergekleidete Sklaven mit kurzen Stichlanzen und Schwertern. Geräuschlos verschwanden die beiden Männer in einem zuvor unsichtbaren Gang, der zwischen der Mauer zum Atrium und der Innenwand des großen Arbeitsraums lag.

»Ich hatte mich auch gewundert«, sagte Aurelius.

»Worüber?«

»Daß bloßes Zetern mich zu dir bringt, ohne Durchsuchung oder Wächter als Begleitung. Rom ist unsicher in diesen Tagen, und auch Tiro wird sich vorsehen müssen.«

Tiro entblößte die oberen Schneidezähne in einem freudlosen Lächeln. Es war eher eine Grimasse. »Du irrst. Ehe man dich zu mir gebracht hat, bist du … gründlich betrachtet worden.« Er hob ein Wachstäfelchen vom Schreibtisch und las vor: »›Soldat, hinkt, Messer im Gürtel, kein Bettler.‹ Ein hinkender Soldat, der sein Messer offen trägt, erregte meine Neugier. Und bis ich wußte, wer du bist, wollte ich mich absichern. – Also der Vertrag. Wie hast du dir die Zahlung vorgestellt?«

»Da Cicero und Volturcius wollen, daß ich nach Gallien reise, dachte ich an eine Zahlungsanweisung für einen eurer Geschäftsfreunde in Massilia oder Narbo. Und einen Teil in Münzen, um die Reise zu bezahlen.«

Tiro nickte und deutete auf einen Schemel. »Setz dich. Das will bedacht sein. Wie willst du reisen?«

»Caesar hält sich, glaube ich, wie immer im Winter in Norditalien auf. Entweder reise ich zu ihm und dann mit ihm nach Gallien, oder gleich nach Gallien.«

»Man weiß nicht, was in den nächsten Tagen geschieht.« Tiro schob die Unterlippe vor. »Falls etwas geschieht, könnte Caesar schneller aufbrechen, früher als vorgesehen.«

»Dann wäre ich in Norditalien am falschen Ort«, sagte Aurelius. »Aber was sollte geschehen?«

Tiro lachte trocken. »Es geschieht so viel … Es gibt Gerüchte aus Gallien, über Vorbereitungen für einen großen Aufstand. Und was in Rom geschieht, wer weiß das denn?«

»Man muß mit allem rechnen.« Zum Beispiel mit Dingen, sagte sich Aurelius, bei denen dicke Mauern und Gänge zwischen Wänden sinnvoll wären. Dieses Haus am Südhang des Palatium, in dem Tiro über Ciceros Geschäfte wachte und der Politiker, wenn er in der Stadt weilte, ungestörte Nächte verbringen konnte, war neu, aufwendig, eher der Sicherheit als dem Wohlleben dienlich. Eine Vordertür mit eisenbeschlagenen Holzflügeln, dahinter der Gang zum Atrium, von dem aus man in die anderen Räume gelangte. Vermutlich gab es eine weitere gesicherte Tür auf der Hangseite, zum Garten hin, aber – soweit er hatte sehen können – keine Fenster im Erdgeschoß. Wahrscheinlich hatte Cicero diese Festung bauen lassen, als er vor fünf Jahren aus der Verbannung heimkehrte und eine bescheidene Unterkunft brauchte, da sein Haus auf dem Palatium im Auftrag des Clodius beschlagnahmt und zerstört worden war. Andere Häuser, Mietshäuser, aus denen Cicero Einkünfte zog, waren nicht so sicher; man sagte, seine Satzperioden seien solider gefügt als die Löcher, in denen Plebejer leben und sterben durften, solange sie zahlten. Hin und wieder stürzte eines in sich zusammen oder brannte ab, und es hieß, Cicero habe sich über lästige Leichen beklagt, deren Bergung den schnellen billigen Neubau ungebührlich behinderten. Aber dann sagte sich Aurelius, daß er nicht gekommen war, um über Ciceros Geschäfte nachzudenken.

Vollständige Taschenbuchausgabe 05/2008

Copyright © 2007 by Gisbert Haefs

Copyright © 2007 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlagfotos: © Araldo de Luca/CORBIS und © AKG-Images Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur,

München – Zürich Satz: Uhl + Massopust, Aalen

eISBN 978-3-641-10107-7

www.heyne.de

www.randomhouse.de

Leseprobe