20,99 €

Mehr erfahren.

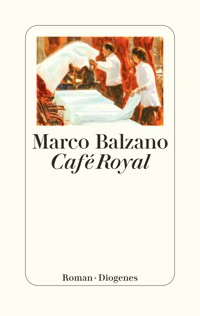

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mailand im Sommer 2020: Die sonst so lebendige Via Marghera wirkt wie ausgestorben. Nur das Café Royal ist geöffnet. Man trifft sich vorsichtig, auf Abstand – und ist doch so froh, dass menschliche Begegnungen wieder möglich sind. Auch der Schriftsteller Michele hebt den Blick vom Bildschirm, verlässt das Haus und findet Gesellschaft, die seine Fantasie entfacht. Langsam kehrt wieder Leben in das Café Royal ein. Und in die Menschen, die es besuchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 166

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Marco Balzano

Café Royal

Roman

Aus dem Italienischen von Peter Klöss

Diogenes

Für Anna und all unsere Begegnungen

Auch uns Reisenden

Auf entgegengesetzten Wegen

Widerfährt es manchmal, dass wir uns begegnen.

Giovanni Raboni

Federico

»Morgen runder Geburtstag, hm?«, sage ich beim Frühstück.

»Tja«, antwortet sie todernst und rührt in ihrem Kaffee.

»Ich würde dir gern etwas schenken.«

»Danke«, murmelt sie und starrt weiter in ihre Tasse.

»Was hättest du denn gern?«

Abrupt schaltet sie das Radio aus und reckt ihren Hals empor, bis er nur noch wenige Zentimeter von meiner Nase entfernt ist. »Wieso musst du mich eigentlich immer fragen, was ich will?«, knurrt sie.

»Sorry, ich kann dir nicht folgen.«

»Könntest du nicht einmal deinen Grips anstrengen und mich überraschen?«

»Ich wollte doch nur wissen, was du dir wünschst …«

»Ich wünsch mir, dass du mich überraschst!«

So ist sie, meine Frau Stefania, morgen wird sie fünfzig. Wenn ich heute noch mal mit ihr vor den Altar träte und der Pfarrer mich fragte, ob ich sie heiraten wolle, würde ich höflich lächeln und »Nein danke« antworten. Und die Kirche dann erhobenen Hauptes durch den Mittelgang verlassen.

Vor der Praxis wartet Signor Tassan. Als er mich kommen sieht, sagt er kleinlaut: »Ich wollte nur das Formular für die Betablocker abgeben.«

»Stecken Sie es in den Rezeptkasten«, antworte ich, während ich in der Manteltasche nach dem Schlüssel suche.

Ich starte den PC, logge mich in das Portal des Gesundheitsdienstes ein und gebe unterdessen bei Google »Geschenk Überraschung« ein, was mich auf Seiten für Parfüms, Unterwäsche und Schallplatten führt. Am Ende kaufe ich einen Onlinekurs Vegetarisches Kochen. Zwölf Einheiten, davon zwei über Hülsenfrüchte. So läuft es immer: Ich öffne mehrere Dutzend Fenster, bis ich nicht mehr durchblicke und, um mich aus dem Chaos zu befreien, einfach kaufe, was ich mir zuletzt angeschaut habe. Onlinekurs Vegetarisches Kochen, so ein Quatsch … Zumal Stefania für ihr Leben gern Geschenke auspackt, sie will schönes Papier und Schleifchen, je größer der Karton, desto besser, denke ich, während ich den Gutschein ausdrucke beziehungsweise den Zahlungsbeleg. Ich stecke ihn in einen Briefumschlag mit dem Aufdruck meiner Praxis, ich hab grad nichts anderes da, und die Schreibwarenläden sind noch geschlossen.

Sobald ich mein Diensthandy einschalte, beginnt es zu klingeln. Verzweifelte Patienten, die glauben, sie hätten Corona. Ich befrage sie und schicke sie zum nächstgelegenen Testzentrum. Nur nicht hierher zu mir, auch in die Notaufnahme sollen sie nicht gehen. Selbst bei Patienten mit chronischen Leiden oder anderen Erkrankungen versuche ich unter allen Umständen zu vermeiden, dass sie zu mir in die Praxis kommen. Rezepte verschicke ich per E-Mail und verspreche, zurückzurufen und mich nach dem Befinden zu erkundigen, schwerere Fälle überweise ich an einen Spezialisten. Die meisten kann ich auf diese Weise abwimmeln, zum Glück, sie lassen sich jetzt von Apothekern behandeln. Mein Kollege Nardini geht von Haus zu Haus, ausgerüstet mit einem Schutzanzug, den er auf einer serbischen Website gekauft hat, dreitausend Euro aus der eigenen Tasche. Wie ein Kampfschwimmer sieht er darin aus. Ich schätze Nardini sehr, aber ich bin nicht wie er. Seit der Pandemie mache ich keine Hausbesuche mehr, übers Telefon behandle ich nur gegen Honorar. Einmal habe ich das Ohr an die Wand aus Gipskarton gelegt und gelauscht: Die Leute im Wartezimmer machten sich über mich lustig. »Grüßonkel« nannte eine Frau mich, weil ich für die Untersuchung nie aufstehe. »Wie ein Tagesschausprecher!«, fiel eine andere ein. Und ein junger Mann witzelte: »Wahrscheinlich ist er so groß wie Napoleon.«

Die Infizierten rufe ich regelmäßig an und erkundige mich nach ihrem Befinden. Einundvierzig sind es bei mir, achtzehn mehr als letzte Woche.

»Dauernd versuche ich, Sie zu erreichen, aber es ist immer besetzt!«, faucht mich eine Signora an.

»Bitte haben Sie Verständnis, ich telefoniere in einem fort.«

»Sie könnten die Mailbox aktivieren und zurückrufen, da müsste unsereiner es nicht stundenlang probieren!«

»Das ist leider nicht möglich, Signora.«

»Und warum nicht?«

»Weil es nicht möglich ist.«

Während ein anderer mir von seinen Gelenkschmerzen erzählt, suche ich nach einem Geschenk, das ich dem Kochkurs beilegen kann, damit sie auch was zum Auspacken hat. Immer öfter stelle ich mir vor, meine Frau wäre ein Hund, der einen Knochen braucht, in den er reinbeißen kann. Wenn er keinen Knochen hat, beißt er mich.

Mirella schiebt den Wagen mit den Snacks ins Zimmer. Sogar eine Thermoskanne mit Tee steht drauf. Vier Praxen gibt es hier: mich, eine Physiotherapeutin, eine Psychologin und einen Dermatologen. Mirella, die Physiotherapeutin, bereitet die leckersten Snacks zu, heute ist sogar Obstsalat dabei. Seit der Corona-Notstand ausgerufen wurde und kaum mehr einer in die Praxis kommt, verschönen wir uns so die Tage. Letzte Woche habe ich Gebäck und Pastetchen aus dem Café Royal mitgebracht, die sind besser als die aus der Bäckerei. Ich fülle mir Obst ins Glas, und unterdessen schreit mir der Ehemann einer Patientin, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ins Ohr: »Warum heißt es eigentlich behandelnder Arzt, wenn der Arzt überhaupt nicht behandelt?«

»Suchen Sie sich gern einen anderen, wenn Sie möchten.«

»Ach, ihr seid doch alle gleich beschissen, aber Sie besonders«, sagt er und legt wutentbrannt auf.

Ich hake weiter die Nachnamen auf der Liste der Infizierten ab, maximal anderthalb Minuten pro Anruf. Ich überspringe die Begrüßung, sage nicht »bitte«, beantworte keine sinnlosen Fragen und gehe nicht auf die Ungewissheiten ein. Es sind zu viele. Einem Herrn, der mich um einen Termin in der Praxis bittet, stelle ich zur Antwort eine Ferndiagnose.

»Die E-Mail mit dem Rezept müsste schon bei Ihnen sein«, sage ich und lege auf.

Gerade will ich wie immer einen Flakon Chanel N°5 kaufen, als Zusatzgeschenk zum Online-Kochkurs, da wird die Tür geöffnet. »Mirella!«, rufe ich freudig, ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden, um nicht auch den zweiten Einkauf zu vermasseln. Sie kommt den Wagen abholen, denke ich, aber sie ist es gar nicht, sondern ein Mann. Er tritt ein, schließt die Tür und setzt sich. Weil schon wieder das Handy klingelt, bitte ich ihn mit einer Handbewegung, sich zu gedulden. Der Mann ist Carlo Costacurta, ein Patient, der seit vier oder fünf Jahren bei mir in Behandlung ist, aber nur ganz selten seinen Fuß in die Praxis gesetzt hat. Ich erinnere mich an ihn, weil wir im selben Haus wohnen und uns manchmal bei den Eigentümerversammlungen oder samstagmorgens in der Bar über den Weg laufen. Ich grüße ihn, er ringt sich ein Nicken ab. Als er es leid ist, mich anzustarren, greift er nach dem Computerbildschirm, dreht ihn zu sich und sieht die Seite mit den Chanel-Flakons. Trotz FFP2-Maske sehe ich die Verachtung in seinem Gesicht. Ich befürchte, der Zank mit meiner Frau könnte noch nicht der Tiefpunkt dieses Tages gewesen sein. Auch nachdem der Patient, mit dem ich gesprochen habe, längst aufgelegt hat, tue ich weiter so, als würde ich telefonieren. Ich habe nicht mal verstanden, wer das war. Während ich also vortäusche, das Gespräch fortzusetzen – »Ja, sicher, lassen Sie uns diese Woche noch mal telefonieren« –, fängt das Telefon an meiner Wange plötzlich an zu vibrieren. Das ist mir so peinlich, dass mir der Schweiß ausbricht.

»Ich versuche seit Tagen, Sie zu erreichen«, beginnt Costacurta.

»Bitte haben Sie Verständnis, ich telefoniere in einem fort.«

»Machen Sie das immer, während der Arbeitszeit auf Parfümseiten im Internet surfen und Dessert essen?«

»Ohne Termin dürfen Sie nicht herkommen, ist was Dringendes?«

»Meine Mutter ist eine Patientin von Ihnen, Ilenia Tasso. Sie ist vor einer Woche gestorben.«

Ich streiche mir über den Bart und sage nichts. Ich habe Angst, ich könnte sie verwechseln.

»Sie hat die letzten Wochen ebenfalls versucht, Sie zu erreichen.« Ich murmle etwas, aber Costacurta hebt seinen Arm, um mich zu unterbrechen. »Zehn Minuten höchstens, mehr hätte es Sie nicht gekostet. Ihr Vater wäre sofort drangegangen. Bestimmt wäre er auch zu uns nach Hause gekommen.«

»Lassen Sie meinen Vater aus dem Spiel.«

»Dreißig Jahre lang war er der Hausarzt meiner Eltern. Wenn ich krank war und das Wartezimmer beim Kinderarzt zu voll, konnte meine Mutter sich immer an ihn wenden, und er hat mich immer untersucht, nie hat er uns abgewiesen«, sagt er. »Sie haben von Ihrem Vater nur die Patienten geerbt, aber dafür geleistet haben Sie nichts.«

»Ich kann nicht bei allen Hausbesuche machen.«

»Die Schwerkranken könnten Sie schon besuchen, aber Ihr Sinn für Gleichheit besteht offenbar darin, keinen zu besuchen.«

»Sie beleidigen mich.«

»Wegen der Pandemie dürfen Patienten im Krankenhaus keine Besucher empfangen, wissen Sie das? Sie sterben allein.«

»Das ist nicht meine Schuld«, sage ich leise. »Ich befolge nur die Anweisungen.«

Ich ziehe kurz die Maske herunter, weil ich keine Luft bekomme und spüre, wie mir das Obst wieder hochkommt. Er steht auf, dreht sich auf der Schwelle noch einmal um und starrt mich ein paar Sekunden lang an, dann knallt er die Tür zu, dass die Gipskartonwand erzittert.

Ich schaue mich um, als befände ich mich an einem unbekannten Ort. Der Schrank ist voller Medikamente, die die Pharmavertreter mir dalassen, ich könnte sie verschenken, aber das tue ich nie. Manche sind sicher schon abgelaufen. Die Rolle mit dem Papier, das die Arztliege bedeckt, habe ich seit Monaten nicht mehr bewegt, ein Staubschleier hat sich darauf gebildet. Ich lege mich auf die Liege, um mich wieder zu beruhigen, und beobachte, wie mein Bauch im aufgeregten Rhythmus meines Atems anschwillt und sich wieder zusammenzieht. Das Neonlicht blendet, ich schließe die Augen. So bleibe ich wer weiß wie lange liegen.

Bevor ich bei der Aufnahmeprüfung fürs Medizinstudium antrat, wollte ich eigentlich Literatur studieren, mein Freund Michelangelo Aliverti und ich schrieben Gedichte und wetteiferten miteinander, wer die meisten Dante-Verse auswendig konnte. Gedichte schreiben und an einem Gymnasium unterrichten, das hätte ich mir durchaus vorstellen können. Ich hätte sie Stefania widmen und ihr verehren können, zusammen mit meinen immer falschen Geschenken. Nach dem Abitur verbrachte ich den ganzen Sommer damit zu pauken, Seite an Seite mit meinem Vater an seinem Schreibtisch aus Fichtenholz. Die Prüfung bestand ich brillant, als Vierter von mehr als tausend Teilnehmern. Als ich es zu Hause erzählte, nahm meine Mutter mich beiseite und sagte, Papa würde auch anstandslos akzeptieren, wenn ich Literatur studierte, aber falls ich mich für Medizin entschiede, könnte ich einmal seine Praxis in der Via Marghera übernehmen und höchstwahrscheinlich auch die meisten seiner Patienten. Papa war sehr beliebt als Arzt, Behandeln war seine Berufung.

Ich öffne meine Augen wieder und lasse mich von dem milchigen Neonlicht blenden. Mein Blick fällt auf das Regal neben dem Eingang, wo ein Bild meines Großvaters steht. Ein großer, kräftiger Mann mit einem schönen Schnauzbart, auch er ein Hausarzt. Er sitzt auf einer Kalesche, schaut direkt in die Kamera und lächelt zufrieden: der Sohn eines Schornsteinfegers, der es bis zum Amtsarzt gebracht hat. Bevor er nach Mailand zog, hatte er im Val Vigezzo praktiziert, vielleicht war er just in diesem Einspänner in die Stadt gekommen.

Ich richte mich auf, lasse mich von der Liege gleiten und zerknülle das Papier, auf dem ich gelegen habe. Mit den Händen klopfe ich den Staub an Hose und Pullover ab, dann wische ich mit noch mehr Papier den Staub von der Liege und dem Rahmen mit Opa Anselmos Foto, rolle neues Papier aus. Ehe ich die Praxis verlasse, werfe ich einen Blick auf den Bericht zur Infektionslage: Die Zahlen steigen immer noch. In Mailand mehr als in jeder anderen Stadt. Draußen vor der Tür steht ein älterer Herr, gebeugt und mager, die Maske rutscht ihm über die Augen. Ich versuche, mich an seinen Namen zu erinnern, aber es gelingt mir nicht.

»Wenn Sie wollen, kann ich Sie untersuchen«, sage ich und versuche, freundlich zu sein.

»Nicht nötig«, antwortet er achselzuckend und steckt das Rezeptformular in den Kasten.

Draußen hat sich der Nebel auf die Stadt gelegt, es ist kalt. Dieser Winter hört nie auf. Auf der Straße bemerke ich, dass ich den Umschlag mit Stefanias Geschenk in der Praxis vergessen habe. Vielleicht ist es ja eine Überraschung, wenn ich mit leeren Händen komme.

Gabriele

Schon wieder Lockdown. Lauter heruntergelassene Rollläden in der Via Marghera. Einen Termin beim Friseur bekäme er jetzt in frühestens zwei Wochen – sofern sich die Lage nicht verschlimmert. Also hat Gabriele gestern Nachmittag seinen Barttrimmer ausgepackt und sich vor dem Spiegel kahlrasiert.

Die Straße ist menschenleer, nur die Sirenen der Krankenwagen durchbrechen die Stille. Nachts wecken sie ihn, und dann schläft er nicht wieder ein, selbst wenn er sich ein Kissen über den Kopf zieht. Er lebt in einer Fünfundvierzig-Quadratmeter-Einzimmerwohnung, für die er eintausenddreihundert Euro im Monat zahlt. Von dem Gehalt, das er bei Bayer verdient, kann er sich sogar eine Wuchermiete leisten. Außerdem ist er gerade mal fünfunddreißig, in der Via Marghera wohnen ist wichtiger als Geld ansparen. Jeden Tag zwingt er sich, rauszugehen und gegen die Wampe anzulaufen, die bei dem isolierten Leben droht. Im Allgemeinen wacht er schlecht gelaunt auf und haut als Erstes ein paarmal gegen den Kleiderschrank. Er hat gerade noch ein Abo in einem Fitnessstudio abschließen, ein echt leckeres vietnamesisches Restaurant entdecken und mit einem jungen Typen ausgehen können, den er bei einer Happy Hour in der Firma kennengelernt hatte, als sie erneut alles dichtgemacht haben. Jetzt besteht sein Alltag darin, eine halbe Stunde durch die Straßen zu joggen, ohne den Verkehrspolizisten in die Arme zu laufen, die kontrollieren, ob die Passanten sich auch nicht zu weit von ihrem Wohnort entfernt haben, und nach einer kalten Dusche bis spätabends vor dem Computer zu kleben. Acht Stunden an guten Tagen, ansonsten auch mal zehn oder elf – was soll man in so einer Situation auch sonst tun? E-Mails zu jeder Tages- und Nachtzeit, Anrufe selbst samstags, und mitten in der Nacht Memos, die genehmigt werden müssen … Homeoffice, mehr ist den Leuten nicht geblieben. Und zur Entspannung Abendessen zu Hause. Neulich hat ihm der Typ, der das indische Essen brachte, auch Gras angeboten, während er die Schalen aus der Kühltasche nahm. Zehn Euro für ein Plastiktütchen mit einem Filter, Papier und ein paar Krümeln trockenem Marihuana. Seine Freizeit verbringt Gabriele jetzt kiffend auf der Couch und zieht sich in wenigen Nächten ganze Serienstaffeln rein, besonders wenn draußen die Sirenen verrücktspielen.

Als er heute Morgen wie üblich laufen gehen und die Haustür öffnen wollte, wurde ihm bewusst, dass er ganz in Weiß gekleidet war: Schuhe, Socken, Turnhose und T-Shirt. Angewidert schüttelte er den Kopf, hatte aber keine Lust, noch einmal hochzugehen und sich umzuziehen. Die Straße ist noch immer eine Wüste, dafür ist die Luft so gut wie im Gebirge. Er ist kaum fünfhundert Meter gelaufen, da krampfen seine Muskeln. Ein einziger Krampf, von der Wade bis in den Oberschenkel. Ein paar Minuten hält er das durch, dann schleppt er sich humpelnd ins Café Royal, das gleich neben seinem Haus ist. Der Duft von frisch gebackenen Brioches durchdringt die feuchte Luft und lindert den stechenden Schmerz ein wenig. Wie Eulen auf einem Ast stehen die Kunden stumm vor der Tür, Pappbecher in der Hand, den Kopf tief im Jackenkragen. Er stellt sich dazu, trinkt seinen Cappuccino neben einem Mann um die vierzig. Er beobachtet, wie der Mann seinen Espresso kippt, den Becher in den Abfallkorb wirft, die Straße überquert und mit dem Ellbogen die Haustür gegenüber öffnet. Ein paar Sekunden, in denen Gabriele versucht, sich seinen Körper unter dem Trenchcoat vorzustellen. Er hebt den Kopf und sucht das Gebäude bis zum Dach hinauf ab in der Hoffnung, ihn an einem der Fenster zu entdecken.

Zu Hause schaltet er seinen Computer ein, um online zu sein: Sofort bombardiert der Firmenchat ihn mit Nachrichten. Immer wieder starrt er auf das Gebäude gegenüber, er ist unkonzentriert und unruhig. Um zehn rückt er den Tisch vors Fenster, damit er zwischen E-Mails und Videocalls immer wieder vom Bildschirm aufschauen kann, vielleicht geschieht ja das Wunder. Ein kantiges, freundliches Gesicht hatte er, mindestens eins achtzig groß, der Bart kastanienbraun. So einer ist bestimmt Ingenieur, vielleicht sogar Dozent an der Uni, überlegt Gabriele, während er in der Abenddämmerung auf der Fensterbank eine Zigarette raucht. Und da geschieht das Wunder: Als er die Kippe ausdrückt, erscheint der Mann auf dem Balkon, um die Pflanzen zu gießen. Gabriele rudert mit den Armen wie ein Ertrinkender, der andere hält inne und versucht mit zusammengezogenen Brauen zu erkennen, was los ist.

»Alles in Ordnung bei dir?«, ruft er, unsicher, ob es ein Gruß oder ein Hilferuf sein soll.

»Wir haben uns heute Morgen in der Bar gesehen!«, ruft Gabriele klar und deutlich zurück. »Ich war der in der weißen Turnhose!«

»Ach so, ja«, sagt der andere und fügt, nachdem er die Gießkanne in die Töpfe geleert hat, hinzu: »Du musst entschuldigen, aber ich habe die Kontaktlinsen schon rausgenommen.«

Sie lächeln, doch ehe Gabriele sich vorstellen kann, schließt der andere die Fensterläden. Obwohl ihm schon übel ist und er kaum mehr Luft bekommt, zündet er sich noch eine Zigarette an, vielleicht beobachtet der andere ihn ja durch die Lamellen. Er vergisst, das sprudelnde Wasser auszuschalten, in dem er sich eigentlich zwei pochierte Eier kochen wollte. Erst als der Topf schon knistert, erinnert er sich, die Griffe sind glühend heiß. Während er die harten Eier mit Mayonnaise bestreicht, fasst er einen Entschluss: Er wird mit dem Handy ein Foto vom Klingelschild des gegenüberliegenden Gebäudes machen.

In Hausschuhen geht er die Treppe hinunter, die Straße wirkt wie evakuiert. Unglaublich, aber in der Nase spürt er immer noch diese gute Luft. Vor Haus Nummer 11 macht er ein paar Fotos und prüft im Vorbeigehen, ob sie in der Eile nicht verwackelt sind. Zwei Stufen auf einmal, hastet er die Treppe hinauf, die Wade tut immer noch weh. Morgen früh wird er im Café frühstücken gehen, und zwar in Jeans, scheiß aufs Joggen. Bis zwei Uhr morgens geht er auf Instagram und Twitter die Nachnamen durch, bis er ihn schließlich gefunden hat. Er durchforstet seine Profile, und nach einer halben Stunde lacht er auf vor Glück: Carlo Costacurta ist schwul! Natürlich! Er folgt den Läden, in die er selbst gehen würde, wenn der Lockdown ihn nicht zum Hausarrest zwingen würde. Außerdem merkt man es an den Fotos, den Zitaten, den Liedern, die er teilt. Er schickt ihm eine Freundschaftsanfrage und eine private Nachricht: Wir haben uns heute Morgen im Café Royal gesehen und vorhin auf dem Balkon. Bis morgen, beim Frühstück auf der Straße! Nach einer Weile schaut er nach: Die Nachricht wurde gelesen.

Am nächsten Morgen, zur gleichen Zeit im gleichen Café, ist Gabriele zur Stelle, doch von Carlo Costacurta keine Spur. Langsam trinkt er seinen Ginseng-Tee und sieht sich um. Die Tür von Nummer 11 öffnet sich, aber heraus kommt nur eine alte Frau mit Stock. Kurz überlegt er, bei ihm zu klingeln, was wäre schon dabei? Wenn’s nach ihm ginge, würde er ihm sofort gestehen, dass er sich auf die gefundenen Fotos gleich einen runtergeholt hat. Also er würde sich freuen, wenn ihm ein Typ so was sagen würde.

Drei Tage vergehen, ohne dass der andere sich blicken lässt. Gabriele kommen sie wahnsinnig lang vor. Carlo erscheint ihm immer schöner: Die Fotos vom letzten Jahr auf Korfu mit zwei Freunden sind atemberaubend. Nie posiert er, er ist wirklich von Natur aus schön, die Sätze, die er neben seinen Postings schreibt, sind einfach, aber in keiner Weise banal. Allem Anschein nach ist er Single, da wird man sich ja wohl ausmalen dürfen, wie man sich trifft, die Pandemie gemeinsam durchsteht, sich vielleicht sogar ineinander verliebt.

Am nächsten Tag entdeckt er ihn endlich, er geht in der Wohnung auf und ab und telefoniert mit dem Handy: Die Sonne ist herausgekommen, er hat die Fenster geöffnet. Wieder ist Gabriele versucht, bei ihm zu klingeln, und ist schon aus der Tür, überlegt es sich im Treppenhaus aber anders: Es wäre übertrieben, vielleicht würde er ihn damit verschrecken. Er kehrt zurück in die Wohnung und stellt sich ans Fenster. Sein Atem beschlägt die Scheibe.