9,99 €

Mehr erfahren.

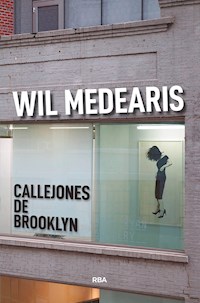

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Reddick es un joven pintor frustrado que vive en Brooklyn. A la espera de abrirse camino en el feroz mundo artístico neoyorquino, trabaja para una empresa que se dedica a montar exposiciones en las viviendas de la gente más acaudalada de Manhattan. Una gélida noche, en un callejón al lado de su casa, se encuentra a una desconocida con la que charla un rato antes de que ella desaparezca bruscamente. El descubrimiento de que se trata de la novia del heredero de un emporio inmobiliario dará un vuelco a su vida. Decidido a saber qué ha sido de ella ante la indiferencia general, Reddick se convertirá en un detective accidental, recorriendo sin descanso las calles de Nueva York para encontrarla y despejar un sinfín de inquietantes incógnitas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

CALLEJONES DE BROOKLYN

WIL MEDEARIS

CALLEJONES DE BROOKLYN

Traducción de Ana Herrera Ferrer

Título original inglés: Restoration Heights.

Autor: Wil Medearis.

© Wil Medearis, 2019.

© de la traducción: Ana Herrera Ferrer, 2019.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona

www.rbalibros.com

Primera edición: mayo de 2019.

REF.: ODBO515

ISBN: 9788491874362

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

CONTENIDO

Capítulo 1Capítulo 2Capítulo 3Capítulo 4Capítulo 5Capítulo 6Capítulo 7Capítulo 8Capítulo 9Capítulo 10Capítulo 11Capítulo 12Capítulo 13Capítulo 14Capítulo 15Capítulo 16Capítulo 17Capítulo 18Capítulo 19Capítulo 20Capítulo 21Capítulo 22PARA MI MADRE

1

Ya conoces a Reddick. Es ese tío blanco que va en el metro, que tiene más de treinta y los aparenta, con unos vaqueros y unas botas manchadas por el trabajo que nunca pensó que sería permanente, que era bastante tolerable mientras esperaba la gran ocasión que nunca llegó. La paciencia endurece sus huesos como si fueran de cemento. La resignación se disfraza de estoicismo. Está en la puerta del metro, en la línea G del norte, tercer vagón empezando por delante, con los ojos bajos, los auriculares puestos, aferrado a un ritmo que casi se podría adivinar. Desde Bed-Stuy hasta Long Island City, todas las paradas tienen su salida por el otro lado, así que nadie lo molesta y no se interpone en el camino de nadie, ha cogido un espacio propio, ha encontrado una comodidad que se halla en algún punto entre la costumbre y el ritual. Apenas lo ves. Hay tipos así por toda la ciudad.

También está Harold, intentando que lo dejes pasar con tu MetroCard. De mediana edad, negro y macizo, no resulta obvio por qué espera junto a los torniquetes, mientras tú sales. Por qué no puede pagar el billete. Nada en él explica su confianza en tu caridad. Con la armadura de su sudadera acolchada y su casco de color naranja, los hombres como Harold son habituales en el metro de la tarde, con una nevera portátil de nailon entre los pies separados, el cuerpo caído, agotado por el trabajo diario.

Cogió a Reddick hace unas ocho o diez semanas, antes de las vacaciones. Fue una transacción sin palabras, cada hombre acostumbrado a desempeñar su papel, unos actos muy pulidos y suaves, como perlas, por la práctica incontable, por años y años de viajes en metro. Los dos llevaban las mismas botas. Reddick lo dejó pasar otra vez dos días después, luego tres veces, la semana después de Acción de Gracias, una serie de pequeñas coincidencias, sus calendarios momentáneamente sincronizados. El contacto se fue ampliando en cada ocasión; primero un gesto de reconocimiento, luego algún comentario y, por fin, unas preguntas amables, intrascendentes; dos superficies que se limitaban a rozarse la una contra la otra, sin más expectativas.

Unas semanas más tarde sus caminos se cruzaron en Nostrand Avenue, una coincidencia final que los dos encontraron normal, y hablaron media hora, unidos por su minúsculo plan para defraudar a los Ferrocarriles Metropolitanos, de billete en billete. Fue entonces cuando finalmente se dieron los nombres y se ofrecieron un resumen de su historia. Harold se había criado en Bed-Stuy, pero se trasladó a vivir a casa de su madre en Hunter’s Point cuando ella murió. Trabajaba en la construcción, reforzando el ejército de gentrificadores que iban presionando hacia el este en su antiguo barrio, llenando su territorio con insulsos bloques de apartamentos, llamativos reductos de ladrillo sucio y metal barato que se alzaban entre las antiguas casas de piedra. Reddick era autónomo, y trabajaba transportando cajas y colgando obras de arte de otras personas en las paredes de otras personas, y el tiempo pasado en su estudio cada vez se iba encogiendo más, por simple dejadez. Normalmente, en lugar de pintar jugaba al baloncesto. Ya apenas se sentía culpable por eso. La conciencia compartida de sus fracasos salvaba la distancia entre sus edades. Después, sus conversaciones matutinas se convirtieron en algo habitual, incluso cuando era otra persona la que dejaba pasar a Harold, unos pocos momentos robados, breves informes de los hechos más superficiales de sus vidas.

Reddick salió temprano aquel lunes para contarle a Harold lo de la chica del callejón. Era una historia más larga que el tiempo que se dedicaban normalmente. Él la había visto al volver a casa desde el bar, justo después de las once, delante de su edificio destartalado. Ella toqueteaba su teléfono, encorvada encima del capó de un coche oscuro y rodeada de nieve. Las aceras de pizarra, desiguales, estaban cubiertas de blanco, y las entradas de los edificios, envueltas en unas oleadas blanquecinas. Él captó la escena de soslayo, enmarcada por el alto esqueleto de una construcción inacabada que se alzaba en la manzana de al lado, y como la calle estaba vacía, y el coche medio enterrado en nieve, ella parecía la superviviente final de algún apocalipsis climático. Su aliento formaba cintas de condensación, más tenues que el humo de su cigarrillo. Cuando ella levantó la vista, él vio la embriaguez en su cara flácida, una refugiada de una fiesta en alguna casa, que había huido de la multitud para fumarse un cigarrito. Ella lo vio buscar las llaves, luchar con la cerradura congelada. Se le ocurrió que quizá se hubiese quedado atrapada fuera; se volvió para ofrecerse a mantener la puerta abierta, pero ella lo miró sin verlo, sin darse cuenta del gesto. La dejó fuera.

Volvió a salir con la basura, una bolsa pesada en cada mano, el plástico transparente tenso en torno a la enorme masa de cristal abultado, de botellas vacías. La chica estaba absorta en su teléfono otra vez. Él llevó las bolsas hasta el callejón cerrado con una cancela que había a un lado del edificio, las apoyó en una pequeña zanja y buscó las llaves. Había una puerta sin cerradura en la parte posterior del callejón que se abría a la parte de atrás del edificio. No la usaba porque su apartamento estaba más cerca de la escalera delantera. El llavero se había quedado enganchado en el forro de su chaqueta, él tiró fuerte, el hilo se rompió y las llaves se le escaparon entre los dedos entumecidos y cayeron al suelo. Dejó las bolsas y se inclinó a recogerlas.

No oyó los pasos hasta que estaban encima de él. Se dio la vuelta y levantó los brazos, un movimiento amplio, violento. Era la rubia. Ella no hizo caso de su reacción exagerada y se limitó a quedarse allí de pie, jadeando por la pequeña carrera y llenando de niebla el aire entre los dos. Él soltó un taco y se agachó a coger las llaves y soltó otro taco.

—No te acerques a un desconocido así —dijo él—. Y menos estando sola. Y de noche.

—Lo siento —respondió ella, con una voz tan inexpresiva que no estaba claro si sabía por qué se estaba disculpando.

Él se sentía incómodo, y eso lo irritaba.

—Quién sabe lo que podría haberte hecho…

—Eres un buen chico.

—¿Y tú cómo lo sabes?

—Se me da bien la gente. O sea, ver cómo es la gente. —Sus ojos empezaron a concentrarse en la cara de él, lentamente, como si recuperase un hábito perdido—. Es que pensaba que eras otra persona.

Él no le señaló su incoherencia. No importaba, dado el estado actual de la chica. Había caído en un mundo de verdades momentáneas.

—¿Vives aquí? —le preguntó ella.

—Sí.

—Pues es un edificio muy… muy chulo. —Su voz era nasal y aguda, y el final de cada palabra se mezclaba con la siguiente de una forma que interrumpía la integridad de sus bordes, amenazando su sentido. Era la voz que ponen los hombres cuando imitan a un determinado tipo de chicas blancas de veintitantos años, una voz que no casaba demasiado bien con su cara. Él se preguntó si ella hablaría siempre así. Se preguntó si no lo estaría haciendo por él

Abrió la puerta.

—Sí, está bien.

—Voy contigo.

Él la miró, y luego miró el callejón. La oscuridad esperaba para que ellos le dieran forma. Él dio un paso a un lado y la siguió hacia el interior.

—Deberíamos…, no sé, estar un rato juntos —dijo ella.

—Vale. —La puerta se cerró con un chasquido tras ellos, la cerradura encajó en su sitio. El sensor de movimiento se puso en marcha y se encendieron las luces, revelando las paredes estrechas y sucias, las hileras de cubos de basura, de plástico y de latas. Ya se habían clasificado algunas bolsas y estaban amontonadas en un rincón, cubiertas de nieve. Ella siguió hablando sin decir nada. Él abrió un cubo junto a las estrechas caderas de ella.

—Desde luego, deberíamos pasar un rato juntos, entonces —repitió ella.

Su teléfono empezó a relampaguear, no solo el dispositivo, sino también la funda, chillona y empática. Ella se lo acercó vacilante a la cara y empezó a tocar la pantalla. Era menuda, con una cabeza que a él le pareció un poco demasiado grande, la cara estrecha, con los pómulos altos y ojos grandes, como de actriz. Sus labios eran finos y no parecían encontrarse nunca. El pelo rubio y sin vida le sobresalía del gorro de lana. Las puntas le rozaban las clavículas. Llevaba unos leggings debajo de la falda, manga larga, pero sin abrigo. No pensaba estar mucho rato al aire libre. Sus dedos brillaban, llenos de anillos absurdos. Él intentó imaginarla sobria, a la luz del día, pero la verdad es que no acababa de tenerlo claro, parecía que ella se deslizaba entre varias posibilidades.

—Tengo que enviar este texto —dijo ella, concentrada—. Pero a lo mejor, no sé…, te gustaría besarme cuando acabe.

Él la miró para ver si estaba bromeando.

Ella se echó a reír con todo el cuerpo, doblándose por la cintura, divertida con su propia audacia.

—O sea, no sé, si quieres… Ya sabes…

—¿Cuánto has bebido esta noche?

—¿Yo? Eres tú el que lleva un montón de botellas…

—Estas son de anoche. Tuvimos a unos amigos en casa, para ver el partido.

Ella arrugó la nariz al oír la palabra «partido»; los deportes le parecían aburridos o repugnantes.

—¿Así que compartes el piso con alguien?

—Sí.

—¿Y está en casa? —La sonrisa de ella reveló su motivación: era precisamente lo temerario de sus actos lo que parecía emocionarla. Él no era más que un elemento de atrezo, el terreno sobre el que ella andaba por su cuerda floja.

—No.

Ella volvió a su teléfono. Las dos bolsas estaban en los cubos correspondientes, y los dos se quedaron de pie, solos, con las puertas cerradas a ambos lados. Habría sido fácil dejar que ella se derrumbara contra él. Más que fácil, un alivio. Él dio un paso hacia ella y le tocó el brazo.

—Creo que deberías irte a casa. —Él no estaba seguro de que iba a decir aquello hasta que oyó las palabras.

—¿A casa?

—Has bebido mucho.

—Sí. —Ella sonrió—. Probablemente demasiado. Pero me lo he ganado.

Su teléfono se iluminó de nuevo y ella volvió a hacerle caso. Él empezó a alejarse de ella.

—Espera. —Ella puso el cuerpo entre él y la cancela—. ¿Ya te vas?

—Sí. —Él miró por encima de la cabeza de ella hacia la acera vacía, la calle vacía—. Y tú deberías irte a casa.

—Entonces, ¿ya está?

Ella llevaba su mal genio sin demasiado rigor, provocado por una decepción que apenas parecía rozarla. No le costaría demasiado caer en cualquier otro impulso loco.

Al cabo de un momento, él suspiró.

—Mira, te voy a pedir un taxi…

—Uf…

—Si lo llamo, ¿lo cogerás?

—A lo mejor debería…

—El caso es que necesitaría el teléfono, que está arriba en mi apartamento. —Él no podía llevarla allí, no confiaba en su propia determinación, si ella decidía que valía la pena intentarlo otra vez—. ¿Por qué no me esperas aquí mientras voy a buscarlo? ¿O puedo usar el tuyo?

—Espera… —Ella se vio interrumpida por más relámpagos llamativos. Esta vez era una llamada. Se apartó de él para responder y fue hacia las profundas sombras de la parte trasera del callejón. Él notó que la atención de ella se había desplazado hacia algún otro propósito ebrio. Si él se alejaba ahora, ella no se daría ni cuenta, quizá ni recordase el encuentro en absoluto, pero se había creado una obligación, por mucho que a él le fastidiase. Si podía hacer que ella volviese a la fiesta, que se reuniera con sus amigos, el problema sería de ellos. Esperó junto a la cancela.

La puerta trasera se abrió, derramando luz ambarina sobre la pálida nieve. Vio un brazo que la sujetaba, una piel blanca, gruesa, masculina. Ella se volvió hacia allí y pareció reconocer al propietario. Colgó y entró. La puerta se cerró tras ella. Él se quedó en el callejón, solo, unos minutos, y la noche continuó como si ella no hubiese existido nunca.

—¿Si me hubiera pasado a mí? —dijo Harold—. ¿A un hermano? Ya estaría en la cárcel.

Reddick había contado aquello para reírse un poco y había exagerado su sorpresa, la borrachera de ella, lo absurdo de la oferta que ella le había hecho sin provocación alguna.

—Yo solo quería sacar la basura…

—¿No sabes quién era ni adónde fue?

—Ni idea. Lo único que pretendía era devolverla con sus amigos.

—Bien hecho. No habría salido nada bueno de seguir hablando con ella.

—Parece que he evitado un desastre.

—Recuerdo que antes una chica nunca habría salido sola a la calle, por la noche. ¿Y ahora se van detrás de los hombres en los callejones?

Negó con la cabeza, enmudecido ante la magnitud de aquella transformación. Sonó el silbato y el tren de Harold entró traqueteando en la estación que estaba por debajo de ellos. Reddick se echó atrás y lo dejó pasar. Chocaron las manos por encima del torniquete.

—Joder, tío —dijo Harold—. Si las cosas que te pasan normalmente son como esta, podrías llevarme contigo alguna vez.

Reddick salió de la estación y, bien abrigado, emprendió el apresurado camino a través de la congelada Long Island City hasta el almacén Lockstone. Entró y se unió al resto de transportistas de obras de arte que se disponían a cargar el camión para el encargo de Seward, todos ellos todavía en el descanso de la mañana, fumando cigarrillos en el muelle de carga abierto, bebiendo café ruidosamente de unos vasos de papel y mordisqueando bollería de la tienda de comestibles. El almacén era enorme y abierto, como una capilla, con las cajas alineadas como bancos de iglesia. Les contó a los transportistas la misma historia que le había relatado a Harold, exagerándola para que tuviera gracia, hasta que llegó al brazo anónimo del final, cuando la puerta se abrió y se la tragó.

—Espera un momento —preguntó uno de ellos—, ¿no viste con quién se fue?

—No. Se fue y yo volví a mi apartamento.

—Tío, qué cosa más rara.

Otro de los transportistas lo interrumpió.

—Espero que esa chica esté bien.

Reddick frunció el ceño.

—¿Qué quieres decir? No la dejé sola. Estoy seguro de que simplemente volvió a la fiesta.

El otro transportista se encogió de hombros. Se llamaba Allen; era bajito y tenía el cuello ancho, un pintor al óleo que hacía abstracciones ondulantes y precisas, recuerdos de una juerga con mescalina que duró tres semanas y que vivió el último verano que pasó en Wisconsin.

—Bueno, tú no conocías a ese tío. Ni siquiera sabías si ella conocía al tío. ¿Recuerdas aquella chica de Coney Island de hace un par de años?

—¿Cuál?

—Deberías recordarla. Salió en las noticias. Se montó una buena, con hashtag y todo. Una chica borracha se va de una fiesta con dos tíos, les dice a sus amigos que se va a dar una vuelta por la playa. No conoce a los tíos, pero es una fiesta, así que todo el mundo supone que los demás son todos guais y nadie piensa nada malo cuando ella se va.

Uno de los transportistas tiró la colilla del cigarrillo fuera del muelle.

—Sí, me acuerdo.

Allen continuó.

—Sí, qué cosa más terrible, tío. Intentaron tirarla al puto océano cuando terminaron, como idiotas. Un par de rusos completamente gilipollas. La chica era una estudiante de la Universidad de Nueva York… Creo que una de sus compañeras de habitación era de Coney Island o algo así, y por eso habían ido allí. Su cuerpo apareció a la mañana siguiente, en la playa, un poco más abajo.

Reddick dio un sorbo a su café, volvió a revivir mentalmente la escena del callejón. Acababa de una forma algo extraña, pero no sacó de ello ninguna conclusión lúgubre.

—Pues sí, terrible, tío —insistió Allen.

Se quedaron callados hasta que otro de los chicos gruñó y dio una palmada en el hombro a Reddick.

—Seguro que está bien, tío. Esto es Brooklyn, si te tuvieras que preocupar por cada chica blanca borracha que se tropieza contigo, tendrías que tomar Xanax al cabo de nada. Probablemente la volverás a ver el fin de semana que viene, y no se acordará de nada. —El resto asintió, agradecidos por aquella pequeña muestra de optimismo. Continuó—: Los adultos pueden cuidarse solos.

El grupo se dispersó y empezaron a cargar el camión, subiendo las obras de arte a la parte de atrás en unas cajas y contenedores, y lo aseguraron todo con unos pulpos. Cogieron mantas, herramientas, rollos de aislante y plataformas con ruedas, y trabajaron hasta media mañana. Después de terminar, Reddick se quedó junto a la cabina, ansioso por irse, mientras Allen daba un último repaso al inventario. La semana anterior la habían pasado despejando la nieve en torno al almacén, una cuadrilla de siete, metidos hasta las rodillas en nieve polvo y hielo. Limpiaron dos de los cuatro muelles de carga de Lockstone, el aparcamiento de clientes y la acera en torno a las amplias instalaciones. Quedaron exhaustos por el esfuerzo físico y ansiando salir afuera a hacer su trabajo. Reddick miró los coches aparcados al otro lado de la calle, imaginó que veía a la chica sentada encima de uno de ellos, la vio desaparecer con un extraño. Pilas de nieve paleada se curvaban como olas en torno a los parabrisas, y el tráfico distante latía como si fuera el mar.

—Vamos. —Allen dio una palmada en el lado del camión, sacando a Reddick de su ensoñación. Abrió la puerta del pasajero y luego dio la vuelta hasta el asiento del conductor—. No estarás pensando todavía en esa chica, ¿no? —dijo en la cabina.

Reddick se subió al otro asiento.

—No —mintió.

2

La familia Seward financiaba el mundo del arte de Nueva York. Su nombre estaba situado junto a las mejores obras, y era reverenciado por comisarios y directores y citado en procedencias. Cambiaban las obras que colgaban de las paredes de su casa en Upper East Side regularmente, haciendo ostentación de adquisiciones preciadas o sacando sus favoritas de las profundidades de su sótano en Lockstone, y sucumbían a veces a la gravedad del vecino Met sincronizando una pared o una habitación con una exposición especial, suponiendo que las obras relevantes no estuvieran en préstamo. La amplitud y profundidad de su colección les permitía darse ese capricho. La instalación actual era la mayor en la que había participado Reddick en los seis años que llevaba en Lockstone. Estaba prevista para toda la semana y cubría cinco pisos, una docena de pinturas, un puñado de dibujos pequeños enmarcados y unas cuantas esculturas colgadas en la pared, más el embalaje y almacenaje de todas las obras que se estaban exhibiendo en ese momento. Cinco de los cuadros eran para la galería delantera; dos, para el comedor de abajo; las cinco últimas obras, para las tres habitaciones del segundo piso, entre ellas el salón, que se había dejado aparte para la nueva incorporación de la colección: un pequeño y serio Richter cuya adquisición había impulsado todo aquel nuevo arreglo. El quinto piso no se había planeado, sino que quedaba para la improvisación de los restos.

Lane y Dean ya estaban en la casa. Lane era el director de Lockstone. Espabilado y lleno de optimismo pijo, veinte años más joven que el hombre al que reemplazaba, se lo habían presentado al equipo dos años antes, durante un dificultoso trabajo de empaquetar una colección de esculturas densas y precarias. Apareció en el apartamento del cliente con unos pantalones cortos de algodón y unas alpargatas de lino, y Allen casi se aplasta un dedo porque Lane no pudo meter el pie bajo una caja inclinada y sujetarla. Pero su sonrisa radiante tranquilizaba a sus clientes, y los propietarios de la empresa lo adoraban. Las relaciones entre Lane y el equipo finalmente acabaron estancándose en una tregua cautelosa. Ahora se mantenía apartado de su camino, en lo posible, y a cambio ellos toleraban su supervisión.

Lane había recogido a Dean y lo había llevado hasta la casa de los Seward para que preparase el espacio para la llegada del equipo de instalación. Habían trazado el mapa de los desplazamientos por la casa, quitado las alfombras, colocado unos plásticos para proteger las paredes y la escalera principal, y envuelto la barandilla con mantas, como si fueran pañuelos de cuello. Dean había sido compañero de habitación de Reddick desde su último año en la universidad, hacía una década ya, pero últimamente prefería dormir en su estudio de Bushwick varias noches a la semana. Sus complicadas esculturas de madera de balsa consumían todo su tiempo y hacían que eligiese el raído sofá de su estudio en lugar de coger el metro a última hora para volver a casa. El trabajo duro estaba dando sus frutos, poco a poco; sus ventas habían ido aumentando de año en año, y casi cubría sus gastos con su arte. Solo necesitaba unas veinte horas a la semana en Lockstone para ganar la diferencia. Sus padres le pagaban una parte del alquiler, pero Reddick y él nunca hablaban de eso. Su estudio estaba a unas pocas manzanas del bloque de Lane, cosa que lo convertía en la elección ideal para acompañar al director aquella mañana, pero, además, también toleraba la despreocupada animación de Lane mucho mejor que los demás, de modo que todos se sintieron muy contentos de que fuera.

Los manipuladores se pusieron los botines de plástico y los guantes de nitrilo, y sus botas empapadas por la nieve quedaron en cuarentena, junto con sus abrigos, en el vestíbulo exterior. Dean esperaba en la galería, mirando extasiado un pensativo Rachel Whiteread montado en la pared de atrás.

—La idea de que esta obra esté en una caja durante el próximo año me deprime —dijo, cuando se unieron a él.

—Pues cuélgala en tu estudio. —Allen observó la suave geometría de la escultura, su superficie calcárea—. Estoy seguro de que a ellos no les importará.

Dean no le hizo caso, se quitó las gafas para limpiar los cristales y sus ojos quedaron al descubierto, rosados y tiernos.

—¿Todo bien esta mañana?

Allen se encogió de hombros.

—Tu compañero de habitación casi se tira a una chica encima de un montón de basura; pero, aparte de eso, sí, vaya, una mañana normal.

Dean miró a Reddick, que hizo un gesto de resignación.

—No fue exactamente así —empezó a contar de nuevo la historia, recortando los detalles. Apenas tuvo tiempo de oír la reacción de Dean cuando llegó Lane, los dividió en equipos y empezaron a trabajar.

Dottie, la encargada de la casa, supervisaba el trabajo. Con el pelo oscuro, exhausta pero muy compuesta, se comportaba con una impaciencia autoritaria. Por muy sucintamente que se dirigiese Reddick a ella, siempre daba la sensación de que le estaba quitando demasiado tiempo. Porque al final no dejaba de ser una Seward más, el enorme desierto que la separaba a ella de la familia anulado por la distancia existente entre ambas y el equipo, kilómetros y kilómetros de paisaje social en escorzo. Ella hablaba a menudo con la señora Seward, que era la arquitecta principal de los temas de preparación, estudio de la colocación o espaciado; a veces se oponía a su empleada con una falta de deferencia que Reddick encontraba sorprendente, aunque a menudo había algún momento, una señal en el tono o inflexión que él no era capaz de detectar, que hacían que Dottie acabase por capitular. El señor Seward no estaba implicado en aquello; él podía hablar elocuentemente de la colección de su familia en cenas de caridad o galas de museos, pero le daba igual la disposición de las obras de arte en su hogar.

Su único hijo, Buckley, solo era unos pocos años mayor que la mayoría de los miembros del equipo de Lockstone. Tenía los ojos pesados y la barbilla estrecha, que sobresalía como el tirador de un cajón de su cara compacta. Llevaba un jersey encima de la camisa con cuello, y tenía el pelo castaño ondulado y espeso hasta la base del cráneo. La familia lo llamaba Buckles. Saludó brevemente al equipo cuando llegó, sobre las once, y Reddick no volvió a verlo hasta dos horas más tarde.

Reddick y Allen formaron pareja para colgar unos dibujos en el despacho de la señora Seward, en el tercer piso. Ella misma en persona les había dado las instrucciones, ya que Dottie estaba muy ocupada con la galería de abajo, y luego se quedó a hacer una llamada, mientras ellos trabajaban en silencio. Había un retrato de ella en la pared, detrás del escritorio, un Schnabel bastante grande que Reddick quería mirar un rato más, pero no podía acercarse mientras ella estuviese en la habitación. No formaba parte de aquella instalación. Ella hablaba con un contable o consejero financiero, mientras consultaba una pirámide de archivos abiertos y documentos desparramados, y discutía el regalo de boda que planeaba para Buckley: una de sus villas italianas, una pequeña, junto a Florencia. Le preocupaban las repercusiones fiscales que podía tener la donación; el regalo debía ser un acto de generosidad, decía ella, no un problema financiero. Los transportistas, que la oían, se esforzaban por mantener la cara serena.

Su hijo entró en el despacho. Ella colgó cuando vio su rostro pálido y alterado.

—Ella no me ha llamado aún. —La voz de Buckley era profunda y autoritaria, lo que reforzaba su presencia esbelta. Luchaba para mantenerse sereno, para enmascarar su preocupación.

—Ah, Buckles, lo siento mucho. Estoy segura de que tendrá algún motivo en el que no hemos pensado.

—Esa respuesta valía anoche, cuando era solo una cena. Pero ahora han pasado casi veinticuatro horas.

La señora Seward se quedó pensativa.

—Tienes razón. No es propio de ella.

—He llamado a Tony, y parecía preocupado.

—Podemos enviar a alguien a su apartamento. Podrías ir tú mismo.

Él parecía aterrorizado ante la idea, pero asintió.

—Sí. Sí, claro, debería ir.

La señora Seward vio que Reddick escuchaba y parpadeó en su dirección tan rápido que su hijo no pudo verlo. Reddick apartó la mirada.

—Haré que Dottie te llame al coche —dijo ella.

Cuando Buckley se fue, su ansiedad contagió al personal. Un nombre parecido a una tos quedó flotando en el aire, Hannah, que puso banda sonora a las rutinas del personal. Los manipuladores pararon para comer, y, cuando volvieron, la pandemia de la intranquilidad había saturado la casa.

Se separaron y volvieron al trabajo. Cuando entraron en el salón, Reddick recordó que Dottie había dudado y no sabía si colgar o no el Polke, porque las conexiones con Richter parecían demasiado obvias, y pospuso su veredicto hasta que volvieran del descanso. Subió las escaleras para preguntarle. Había unas zonas de servicio en los tres primeros pisos, salas muy ordenadas con aparadores repletos y austeras mesas de trabajo conectadas por una escalera cerrada. Interrumpió a Dottie y a uno de sus asistentes que estaban comiendo en el tercer piso, en una especie de sala de descanso reformada. Tenían la misma conversación que el resto de la casa, y él llegó a la mitad de una frase. El nombre de Hannah quedó colgando en el aire como un fantasma.

El equipo había elaborado una teoría a partir del fragmento de conversación que oyeron Allen y Reddick. No habría mejor momento de confirmarlo.

—¿Es la novia de Buckley?

La mirada de Dottie le dijo que no era asunto suyo.

—Su prometida.

—Ha desaparecido —dijo el ayudante. Dottie intentó que se callara, pero él protestó—. Lo siento, Dot, pero así es como empiezan los rumores. Se ve a simple vista que algo anda mal. Será mejor que se lo cuentes.

—Mira, yo no intentaba husmear…

—Claro que sí —dijo Dottie—. Pero tiene razón. Es mejor que sepáis la verdad, o si no quién sabe qué historia podría correr por ahí. —Puso el tenedor con pulcritud en su plato, apartó la silla de la mesa y cuadró los hombros hacia Reddick. Su actitud y su tono asumieron la autoridad del director de un colegio echando la bronca a un alumno remolón—. La novia de Buckley, Hannah, no apareció anoche para cenar, y no se ha sabido nada de ella hoy. Estos son los hechos, y espero que sepáis ser discretos.

El ayudante suspiró.

—Dios mío, espero que esté bien. Pobre Buckles.

—Es espantoso —añadió Reddick.

—Todavía no hay nada —saltó Dottie—. No emitamos juicios antes de saber de qué estamos hablando. Y ahora, ¿necesitáis algo?

Él preguntó por el salón, y después de que ella aclarase cuáles eran sus intenciones, se fue a informar al resto del equipo. Él estaba ya casi en la escalera cuando recordó que se había dejado el nivel en el despacho de la señora Seward. Pensó en el Schnabel y retrocedió, tanto para ahorrarse un viaje después como para robar un momento a solas con el cuadro. La habitación estaba vacía; el retrato, descolgado detrás del escritorio. Reddick miró el gran lienzo. La señora Seward parecía al menos veinte años más joven que ahora, y su silueta angulosa estaba esculpida con violentos brochazos de óleo y resina. La superficie era irregular, oscilando entre unas aguadas traslúcidas y un empaste tan grueso que bordeaba casi lo geológico. Reddick pensó cuánto material habría necesitado para construir todas aquellas zonas. Los precios de venta del arte lo dejaban indiferente, pero no los costes infinitamente más pequeños de hacerlo. Atraído por la textura se acercó más, hasta estar casi apoyado en el escritorio.

—¿Le gusta Schnabel?

Dio un salto y se volvió, enfrentándose a la que hablaba, que era la señora Seward. La transición fue vertiginosa, de imagen a carne, de décadas antes al presente. Buscó referencias en los detalles de su aspecto. Su pelo de color castaño estaba salpicado de canas y peinado hacia atrás en un moño suelto y amplio. Tenía una mandíbula dura y de forma bonita, que Buckley debía de lamentar mucho no haber heredado, y los ojos grandes y hundidos entre una red de arrugas tan finas que parecían dibujadas con grafito. Se acercó a él, moviéndose con la comodidad y la soltura de alguien cuya ecuanimidad no se ha visto alterada desde hace años, quizá décadas. Él estaba inexplicablemente nervioso.

—He venido a buscar el nivel y… realmente te atrapa, ¿no?

—Es diferente cuando tú eres el sujeto. —Ella sonrió y cruzó sus largos brazos por las muñecas, un gesto que estaba destinado a relajarlo—. Pero sí, es verdad que te atrapa. ¿Es usted artista?

—Todos lo somos. Bueno, todos menos uno. Que es músico.

—Siempre me ha parecido que la mayoría de ustedes tenían que serlo. Para tratar bien las obras de arte, tienes que tener algún motivo para que te importe. ¿Expone usted?

—No, desde hace mucho.

Ella era demasiado educada para mostrar que se había dado cuenta de su duda.

—Bueno, siga trabajando. Nunca se sabe lo que puede pasar.

—Ah, sí. Gracias. Yo…, es verdad. Nunca se sabe.

Ella sonrió de nuevo. Sabía bien el poder que se hallaba detrás de su sonrisa y cómo utilizarlo.

—Creo que me he dejado el teléfono por aquí. Probablemente en mi escritorio. ¿Le importa?

Ella señaló detrás de él. Él se volvió y vio un trozo del teléfono que sobresalía debajo de una pila de documentos. Lo sacó cuidadosamente para evitar una avalancha, y su pulgar inadvertidamente marcó el botón de inicio. La pantalla se encendió. Él miró la imagen que apareció.

—Gracias. —Ella tendió la mano, pero él no se lo entregó—. Joven… —Su impaciencia estaba contenida por la cortesía. Él captó la inflexión en su voz que significaba que la charla había terminado (es fácil reconocerlo cuando tú eres el blanco), pero, aun así, él no lo soltó.

—Joven, ¿sería tan amable de darme mi teléfono, por favor?

Ella parecía perpleja por su desobediencia, y Reddick por un momento no estuvo seguro de si su autoridad no sería un puro bluf, y pensó que a lo mejor no había consecuencias por no hacerle caso. El caso es que no podía dejar de mirar la imagen de la pantalla: Buckley sonriendo detrás de una mesa, en una cena, cogiendo la mano de una rubia esbelta que la razón insistía en decirle que tenía que ser su novia, pero que, sin embargo, parecía exactamente igual a la chica que le había pedido que la besara la noche anterior, en un callejón, rodeada de basura.

3

—¿Y está usted absolutamente seguro de que era ella?

—Sí. Se lo estoy diciendo. Al cien por cien.

Estaba en el salón, en una butaca cuadrada de la Bauhaus que habían trasladado al centro de la habitación. Otros muebles estaban también apartados de las paredes, y las herramientas colocadas cuidadosamente en rincones estratégicos, el trabajo abandonado hasta que la absurda afirmación de Reddick estuviera resuelta. La señora Seward estaba sentada enfrente de él, inclinada hacia su rostro, con los codos apoyados en las rodillas. Su expresión era preocupada y amable. Su marido estaba reclinado junto a ella con un escepticismo desinteresado, su rostro aburrido igual al de su hijo. No estaba claro si es que no creía a Reddick o sencillamente aquella era una crisis por la que no valía la pena perder nada de tiempo. Dottie iba y venía por detrás de ellos, representando el papel de poli malo con una fidelidad cinematográfica. Lane estaba quieto en su sitio, intentando no sudar.

Reddick solo quería ayudar.

—Estaba oscuro —dijo Lane, ofreciéndole una vía de escape, rogándole con los ojos que la tomara.

—Las luces del callejón se encendieron. Pude verla perfectamente.

—La ropa de invierno. Gorro, bufanda… Todo el mundo va muy tapado en esta época del año.

—Ella no llevaba abrigo. Había estado dentro, obviamente no pensaba quedarse fuera mucho rato. Solo llevaba un gorro y lo llevaba apartado de la cara.

—Pero ¿por qué estaba sola en Brooklyn? —preguntó la señora Seward—. Es que no lo entiendo, sencillamente.

—No tengo ni idea. O sea, que ella en realidad no me contó nada de sí misma. —Pensó en sus ropas, su voz—. No parecía fuera de lugar allí.

La versión que contó era un poco distinta de la que había contado al equipo y a Harold. Omitió el abrupto ofrecimiento que le hizo ella. No tenía por qué levantar sospechas. Ya las sentía de todos modos, sabía qué aspecto debía de tener él a sus ojos. Solo un poco más de metro ochenta, pero muy delgado, con los hombros inclinados hacia delante de una forma que nunca le habrían permitido a su propio hijo. Un sureño desgarbado con mala piel, pelo rubio y cara rara, con los labios algo gruesos, pero una mandíbula demasiado estrecha, y los ojos demasiado juntos. Una procedencia étnica tan mezclada que resultaba por completo americana, de una forma que lo despojaba absolutamente de contexto, sin éxito de inmigrante, sin linaje colonial, solo suposiciones y pálpitos de lo que alguien podía haber sido, de matrimonios entre personas demasiado pobres y demasiado dispersas para preocuparse por anotar de qué parte del Antiguo o del Nuevo Mundo descendían. Tenía un apellido escocés, que había recibido como herencia de la única persona de su árbol familiar que decididamente no era escocesa, y podía reclamar una herencia étnica que cualquier familia antigua de Nueva York habría comprendido, aunque privadamente la rehuyera. Su abuelo paterno llevaba el nombre de Red porque era la abreviatura de Reddick, pero también porque le pegaba a su piel color arcilla. Red era negro. Reddick no. Esa herencia se había introducido entre las grietas junto con todas las demás, otro factor de ADN indistinguible en su cara de perro callejero blanco.

¿Qué veían los Seward cuando lo miraban? Se imaginaba que a un don nadie. Él no entraba en su idea de lo que era el mundo, y por lo tanto no era nadie.

Solo podían reaccionar ante sus aseveraciones con sospecha. Sus encuentros con gente como él estaban demasiado circunscritos para que fuera de otro modo. Solo en un callejón oscuro con la prometida de su hijo; el sexo se olía en aquella escena como si fuera éter. No hacía falta que lo mencionara para que pensaran en él, y si lo hacía, aunque fuese para negarlo, la insinuación cuajaría y acabaría convirtiéndose en un hecho. Asegurar que él hizo una elección moral implicaba reconocer que hubo otra opción, y en cuanto esa otra opción se le quedara pegada, no dejarían de ninguna manera que se la sacudiera.

Decidió que la oferta atrevida de ella era irrelevante, de todos modos. Bastaba con saber que estaba borracha, su vulnerabilidad se podía asumir. Lo que importaban eran los hechos, el momento y el lugar, unos datos concretos que se podían usar para encontrarla. Él se mostró muy claro en ese aspecto y dejó a un lado lo demás.

—¿Y estaba muy alterada? —preguntó Dottie—. ¿Parecía que alguien la hubiera drogado?

Reddick negó con la cabeza.

—Pues no lo sé, la verdad. Quiero decir que ella estaba… pues sí, siento decirlo, pero estaba bastante ida. A mí me pareció que simplemente había bebido demasiado, pero la verdad es que no sé mucho cómo es eso; lo de estar drogado, quiero decir. Olía a alcohol, pero hablaba con coherencia. Sabía dónde estaba.

Él dijo que llamaran a la policía. Ellos lo desestimaron, dijeron que primero querían hablar en privado; estaban perplejos por lo improbable que era lo que él estaba afirmando. Aquel encuentro casual, quiso gritarles él, pudo haberle salvado la vida. Aceptad vuestra buena suerte, sin más, y escuchad.

Buckley volvió del apartamento de Hannah. Dottie le había enviado un mensaje cuando estaba de vuelta, pero no le había dado detalles. La preocupación vaga de aquella mañana se había espesado y convertido en terror, algo de lo ocurrido durante aquel viaje le había alterado mucho. Tenía los ojos muy abiertos y estaba sonrojado.

—Mamá, ella no estaba, obviamente, pero…

—Creo que tienes que oír esto primero.

—No habían entrado por la fuerza ni nada parecido. —Su voz profunda había perdido su tono dominante. Él parecía disminuido, acobardado por la crisis que iba en aumento—. ¿Querríais papá y tú…? Me gustaría hablar con los dos sobre lo que podemos hacer ahora. En privado, por supuesto.

—Escucha, hijo.

La orden de su madre lo sacó de su escapismo. Al final pareció darse cuenta: su familia estaba alineada frente al chico que colgaba los cuadros. Era una escena viva de juicio, de acusación. Reddick vio que la cara de Buckley cambiaba y supo que ya había dado el paso: de testigo había pasado a sospechoso. Se preguntó cómo podía haber pensado que las cosas fueran de una manera distinta.

—Reddick —dijo Dottie—, cuéntele lo que nos ha contado a nosotros.

Buckley escuchó, impaciente.

—¿Y dónde fue eso? —preguntó, cuando hubo terminado el relato.

—Brooklyn. Bed-Stuy.

Las mejillas de él palidecieron.

—Eso es imposible. Ella no podía estar allí.

—¿Qué quiere decir con eso? —soltó Reddick.

—Buckles, vosotros dos vais mucho a Brooklyn —dijo su madre.

—A actos del museo. A tomar una copa a Williamsburg.

—Pero ¿no está eso cerca…?

Él la cortó.

—¡Madre!

Ella lo fulminó con los ojos y continuó:

—Cerca del BAM, iba a decir. ¿Dónde estaba exactamente, lo puede repetir?

—Al lado de la línea A, la parada de Nostrand.

—Mamá, eso no está ni remotamente cerca del BAM. —Él parecía impaciente por terminar la conversación, por quedarse a solas con sus padres—. En realidad, no está cerca de nada.

—Excepto de mi apartamento —dijo Reddick.

—Mire. —Buckley se volvió hacia él—. No se lo tome a mal. Sencillamente, quiero decir que conozco a mi prometida, sé adónde va, y sé que ella no iría nunca a una fiesta allí.

Lo rechazó con suficiencia, cortante.

—Pero ahora mismo no sabe dónde está.

—Mire, yo…

—¡Reddick! —ladró Lane.

—Estoy intentando ayudarlo, hombre. Ni siquiera me escucha.

—No creo que esté intentando ayudar en absoluto. Creo que quiere usted meterse en esta situación por algún perverso deseo de formar parte de nuestras vidas.

—¿Lo dice en serio? —dijo Reddick.

—Buckles… —le reprendió su madre.

—Es usted de esa gente horrible que llama a la policía con pistas falsas para llamar la atención.

Reddick se puso en pie de un salto y gritó que él no quería llamar la atención, que Buckley era un maldito esnob y que, si le ocurría algo a su prometida, sería por culpa suya. Lane se metió entre los dos. Los Seward intentaron calmar a su hijo mientras este le lanzaba insultos. Finalmente, Dottie sacó a ambos bandos del vestíbulo, arrastró a Reddick y a Lane a la escalera principal, hacia la galería.

—Tienen trabajo que hacer ahí, ¿no? Y les hemos contratado por… ¿cuánto? ¿Dos horas más, hoy? —Ellos asintieron—. Usted. —Y señaló el pecho de Reddick—. No se vaya de esta habitación, ¿entendido?

—Pero tiene que llamar a la policía…

—Es un asunto privado, y van a discutirlo entre ellos, como familia.

—Tiene que encontrar a ese tipo con el que se fue ella.

—Si no puede respetar su intimidad, voy a tener que pedirle que se vaya ahora mismo. ¿Me comprende? El señor y la señora Seward harán lo que crean que es mejor. ¿Lane? Hablaremos con usted en privado.

El director la siguió escaleras arriba.

Dean se reunió con él en la galería. Reddick le ofreció un sucinto relato del enfrentamiento, y después trabajaron los dos en un silencio incómodo. La hostil incredulidad de Buckley lo había dejado dolido y humillado. Justo antes de las cuatro empezaron a guardar sus herramientas. El resto del equipo bajó y cargaron los suministros y las cajas vacías en el camión, volviendo a dejar en orden todas las habitaciones. Nadie habló con Reddick, aparte de organizar la logística del trabajo. Cuando casi habían terminado, apareció Lane y lo llevó aparte.

—¿Te has calmado ya? —preguntó. Reddick asintió y él continuó—: Los Seward me han pedido que insista en que respetes sus deseos. Pensarán lo que tú les has contado y, si necesitan algo más, contactarán contigo. No debes ponerte en contacto con ellos ni con la policía, ¿entendido?

—Estoy diciendo la verdad, Lane. Esto no es justo.

—Así conseguirás conservar tu empleo, Reddick. Sería mucho más fácil despedirte y ya está. ¿Me entiendes? Yo me he peleado por ti. Es lo mejor que he podido conseguir. Dime que harás lo que ellos dicen. Déjalos en paz. No vayas a la policía. ¿De acuerdo?

—Bien.

—Bien, ¿qué?

—Bien, no los molestaré más. Tampoco iré a la policía.

—Y una cosa más. Buckley no quiere que vuelvas a su casa, de modo que te saco de este contrato. Puedes trabajar en el almacén mañana.

—¿Hay algo que hacer? —Dos trabajadores a tiempo completo llevaban el almacén, unos tipos ya mayores, a los que no les gustaba que anduvieran por allí los autónomos.

—Ya encontrarás algo. Tengo que reunirme con otro cliente en la ciudad esta noche, así que no vuelvo. Acaba y ficha después de descargar. Que lo sepan todos los demás.

Reddick volvió al camión, y se metieron entre el tráfico lento en la Setenta y siete. Las calles y aceras estaban limpias y despejadas, el brutal invierno amaestrado formó unas rayas blancas pintorescas sobre las ramas grises y las fachadas de piedra.

—¿Y bien? —preguntó Dean.

—No me han despedido. —Todo el mundo sonrió y cedió un poco la tensión. Un par de los chicos le ofrecieron apoyo.

—¿La viste de verdad? —preguntó Allen, agachado en el lecho del camión.

—Si no, no lo habría dicho.

El otro meneó la cabeza, incrédulo.

—Estaba pensando que a lo mejor te he asustado esta mañana.

—Quizá, pero no se trata de eso. Sé lo que vi. —Reddick oyó su propia voz con un deje ronco, la indignación rasposa de su credibilidad cuestionada—. Pero me echan de este trabajo. Mañana al almacén.

—Vale. Te vas a aburrir mucho.

—Ya lo sé. Eh, ¿puedo pediros un favor? Lane no va a volver al almacén esta noche, y me vendría muy bien tomar algo. ¿Podría fichar alguno por mí? Quiero ir al centro y coger unas birras.

Era una petición habitual, cuando uno del equipo tenía planes de salir a beber por la ciudad, y todos estuvieron de acuerdo.

—¿Quieres que vaya contigo? —preguntó Dean.

Reddick negó con la cabeza.

—Estoy bien, tío. ¿Te veré esta noche en el apartamento?

—Probablemente. Tengo que ir a ducharme.

Acabaron de empaquetar. En cuanto todo estuvo seguro, Reddick salió a la calle e hizo señas al camión hacia el tráfico enmarañado, y luego dio unos golpecitos en la puerta para despedirse, cuando el camión salía ya.

Volvió a la acera y miró la casa, encajada entre una hilera de mansiones elegantes de piedra caliza. Apenas sobresalía, su grandeza reducida a textura, al ambiente de riqueza vertiginosa, una imagen ofrecida a las tarjetas postales y el asombro de los turistas. Pero era un hogar; dentro había personas, cuyos nombres y rostros conocía, a los que podía ayudar, si lo dejaban. No tenía intención alguna de ir al centro. Había desaparecido una persona. Tenía que obligarlos a escuchar.

—¿Va a intentarlo otra vez?

El hombre que habló era unos diez centímetros más alto que Reddick, el cuerpo alto envuelto en un abrigo de lana negra que se abultaba suavemente por encima de su vientre redondo. Extendió una mano enguantada.

—Thomas —dijo.

—Reddick. —Le estrechó la mano, intentando recordar si había visto a Thomas en el interior—. ¿Trabaja para ellos?

—¿Para los Seward? En realidad no…; trabajo para otra familia, que vive cerca. Los Leland. —Hizo una pausa, esperando a que Reddick reaccionase ante el nombre. Como no fue así, Thomas continuó—. Tengo amigos entre el personal de los Seward. Parece que Dottie estaba furiosa después del incidente que ha causado usted, y uno de mis amigos me ha invitado a tomar un café, esperando discretamente hasta que ella tuviera la oportunidad de serenarse un poco. Él me ha contado lo que ha ocurrido.

—Y a Dottie le preocupaba que «nosotros» hiciéramos correr rumores…

—Sí, bueno…, los Seward, los Leland, su mundo es bastante hermético. Incestuoso, incluso, si no le apetece mostrarse caritativo. En cuanto estás dentro, averiguas rápidamente que no hay drama como el que ocurre a tu alrededor. Acabas viviendo su vida, así como la tuya, y tienes tus favoritos. —El hombre alto se movió, repentinamente incómodo—. Resulta difícil de explicar a la gente de fuera.

—¿Favoritos? ¿Como quién, Buckley?

Thomas asintió.

—Conozco bien a esta familia. Buckley no es tan malo. Hay cosas que…; en realidad no puede ser él mismo, la mayor parte del tiempo.

—Es demasiado orgulloso para dejar que lo ayude.

—No es eso. Puede parecer eso, pero… no es así. Estoy seguro de ello. Me han dicho que estaba muy alterado. Hay algo más que le preocupa.

—¿Algo más, aparte de la desaparición de su prometida?

—¿Parecía asustado? ¿O preocupado?

—Estaba asustado, por supuesto. —Reddick pensó en la chica de la historia de Allen, en el cuerpo gris de la chica tirado en el fango, en la resaca. Mentalmente le había puesto la cara de Hannah—. Pero por eso exactamente debería escucharme.

—Estoy de acuerdo. Solo digo que no lo juzgue tan duramente. Usted no lo sabe todo.

—¿Y por eso está usted aquí? ¿Para defender a Buckley?

—Sí y no, en realidad. La casa de los Leland está doblando la esquina, en la Quinta; he vuelto allí después de tomar café y le he dicho a la señora Leland lo que sé. Ella se ha mostrado muy interesada. Tanto que me ha pedido que lo lleve allí.

—¿Cómo?

—Me preocupaba que se me escapara. Ella quiere oír lo que usted tenga que decir.

—No estoy seguro de que deba contarle esa historia a nadie más.

—Decía usted que quería ayudar. Y así es como lo va a hacer.

La casa de los Leland tenía un guardia en el vestíbulo, un hombre viejo con un traje muy pulido, sentado ante un escritorio victoriano con un montón de ordenadores portátiles. Hizo señas a Thomas y los dos se quitaron las botas y los abrigos. Entraron hasta un salón donde Thomas dijo a otro miembro del personal que hiciese saber a la señora Leland que habían llegado. Reddick examinó la oscura habitación. Había una alfombra floral muy grande encima de la tarima de madera noble, y unos muebles cuidadosamente tallados, de cerezo y caoba, y la tapicería de las sillas se hacía eco de los temas que presentaba la alfombra: flores, parras, arabescos. El contraste con la modernidad total de los Seward parecía intencionado, un debate sobre la forma correcta de vivir. Al cabo de pocos minutos condujeron a Reddick al piso de arriba, a un salón con la misma temática.

La señora Leland lo esperaba en un sillón de orejas de color verde oliva. Era un par de décadas mayor que la señora Seward, que llevaba el pelo espeso y blanco muy tirante y apartado de un rostro formidable, lleno de arrugas. Sonrió con una precisión política y le hizo señas de que se sentase. Él la obedeció y Thomas se fue. Dos miembros del personal, chicas jóvenes, merodeaban por allí cerca.

—¿Le ha ofrecido Thomas una bebida?

Reddick respondió que no quería nada, pero ella insistió en que tomase algo. Él aceptó un café, y una de las chicas salió.

—¿Es ese un Sargent? —Hizo un gesto hacia un pequeño cuadro que tenía ella detrás. Era el retrato de una joven sonriendo maliciosamente, con una cinta de un azul pálido sujetando su pelo de color rubio ceniza. La señora Leland respondió sin volverse.

—Es de William Merritt Chase. Es mi abuela cuando era niña.

—Es precioso.

—Tenemos un Sargent en el salón de atrás —dijo ella—. Puedo hacer que Thomas se lo enseñe cuando hayamos terminado.

—Gracias. Me encantaría. —La chica volvió con el café en una taza y un plato de Wedgwood. Él le dio las gracias. Pensó en su conversación anterior con la señora Seward, después de que ella lo cogiera admirando su Schnabel—. Todos somos artistas. Los que hacemos transportes artísticos, quiero decir. La mayoría somos artistas.

—Supongo que tiene cierta lógica. —La señora Leland hizo una larga pausa, mirándolo con intención. Era más fácil de lo que él había esperado, el encuentro tenía una familiaridad encarrilada que lo tranquilizaba. Cuando le contó su historia a los Seward no era más que un intruso, que se había introducido en su crisis privada. Con la señora Leland las relaciones habían vuelto a su lugar acostumbrado. Ella quería algo de él, un servicio…; quería que le contase su historia. Sabía que ella le ofrecería algo a cambio, ayuda, esperaba, para convencer a los Seward de que lo escuchasen. Aquel encuentro tenía la seguridad y la transparencia de una transacción. A él quizá no le acabase de convencer su papel subordinado, pero lo comprendía, con una claridad que lo tranquilizaba.

Finalmente:

—Bueno, pues oigámoslo, entonces.

Él le contó las dos mitades de la historia, primero el extraño encuentro en el callejón y luego la reacción que habían tenido los Seward al oírlo. Ella escuchó sin interrumpirlo. Reddick le dio la misma versión de los actos de Hannah que había ofrecido a los Seward, por los mismos motivos: lo despojaba de interés sexual para mantenerse bien limpio.

—¿Qué le parece? —preguntó ella, cuando él hubo terminado.

—Creo que quien quiera que abriese la puerta para que entrase ella sabe dónde está. Creo que la policía debería estar en mi edificio de apartamentos ahora mismo interrogando a la gente que dio esa fiesta, elaborando una lista de todos aquellos a los que ella vio aquella noche. Y creo que tienen que entrar también en su apartamento, en busca de pistas. Creo que si no actúan con rapidez, van a perder cualquier oportunidad de encontrarla, y todo porque Buckley está demasiado avergonzado para admitir que su prometida estaba de fiesta en un vecindario negro.

—¿Era un hombre negro el que le abrió la puerta?

—No. Le vi el brazo. Era blanco.

—Pero ¿el barrio…?

—Es… mixto, ahora mismo. Ha cambiado mucho desde que yo me trasladé allí.

—¿Quiere decir que se ha gentrificado?

—Era mucho mejor antes.

—Mejor para quién, me pregunto… —No esperaba respuesta, claro. Él esperó a que continuara—. ¿Echa usted la culpa a los Seward?

Él no lo había pensado hasta aquel momento, no había ido más allá de su frustración al ver que no lo escuchaban. Pero en la superficie, la respuesta parecía obvia. Había culpabilidad suficiente para todo el mundo, una parte para cada uno de los que estaban en aquella fiesta y que la vieron salir, otra para su propia inacción, otra para la intransigencia de Buckley.

—Creo que ella…; si ocurre lo peor, en parte ellos tendrán la culpa. Moralmente, si no legalmente.

—Le importa el aspecto moral de todo esto.

—No veo cómo podría dejar de importarme.

—Un honorable cruzado.

Él sospechó que se burlaba, pero no vio nada de eso en su rostro. Solo una curiosidad objetiva, inquisitiva.

—No. Es que… ¿tan raro es creer en lo que está bien y lo que está mal?

Ella sonrió, indulgente.

—Para mí no.

—¿Puedo preguntarle por qué estoy aquí?

—Puede. Quizá sea una moralista, como usted. Quizá crea en el bien y el mal, y cuando Thomas me ha relatado los detalles de esta desdichada situación, he querido ayudar.

Él respondió, con precaución:

—¿Así que llamará a la policía?

—No irían muy lejos sin la cooperación de los Seward. Si desea de verdad actuar según sus principios, tendrá que hacerlo directamente.

—Nuestros principios, quiere decir.

Ella mantuvo la cara impasible.

—He visto a Hannah en más de una ocasión. Conozco bien a los Seward. He visto su mal genio de primera mano. Los he visto cerrar filas. Nunca son tan malvados como cuando los importuna la verdad.

Parecía demasiado vago, demasiado abstracto para que resultara de ayuda.

—¿Qué clase de verdad?

—Las versiones que no pueden controlar.

—¿Y dónde me deja eso entonces?

—Aquí. —Ella extendió las manos, elegante—. Conmigo. Donde intentaremos descubrir qué verdad es esta que los ha provocado.

—Yo solo quiero ayudar a Hannah.

—Y yo deseo ayudarlo a usted. ¿Le parece justo este arreglo? —Él asintió, sin saber exactamente a qué había accedido—. Muy bien —dijo ella—. Thomas se encargará de los detalles. Le deseo toda la suerte del mundo.

Dio instrucciones a una de las chicas de que cogiera la taza, y a la otra que buscase a Thomas y le enseñara el cuadro a Reddick. Thomas volvió rápidamente y condujo al manipulador de arte hacia la parte de atrás de la casa, a otro salón. Las ventanas daban a un espacioso patio trasero, con la nieve acordonada en suaves charcos, los bordes agudos en torno a un camino empedrado y una fuente con varios pisos.

—Aquí está el Sargent.

Reddick se apartó de la ventana y miró el cuadro. Era un pequeño retrato de un niño como un querubín, con un brillo rosado en las pálidas y redondas mejillas. Parecía que se movía. Reddick se acercó más y la imagen se disgregó, convirtiéndose en un mapa de pinceladas y pigmento disperso, un registro de gestos: tres para los labios, tres más para la nariz, un punto como ojo, un borrón como pelo. Tan poco bastaba para conjurar la ilusión de individualidad.

—Es fantástico —dijo Reddick.

—Sí. —Sonrió Thomas—. Así que ¿lo ha dejado todo bien claro la señora Leland?

—No exactamente.

—A ella le gustaría que usted investigase la desaparición de Hannah.

No era la ayuda que él esperaba…; no era ninguna ayuda, en absoluto.

—Me despedirán si me meto con los Seward.

—Hay otras líneas de investigación que podría seguir. Haga lo que ha dicho antes que debería hacer la policía. Vaya a su apartamento. Haga preguntas. Usted vive en el edificio donde se la vio por última vez.

—¿Por qué no contrata ella a un investigador privado?

—Porque no quiere un investigador privado. Cubriremos sus gastos. —Dentro de la casa, sin abrigo, había algo delicado en Thomas, en su barba recortada con precisión y sus ojos pálidos. Tenía un cuerpo de obrero, pero cara de ejecutivo. El traje le sentaba como un guante.

—¿Gastos? ¿Qué quiere decir eso?

—Aquí tiene quinientos dólares en efectivo. Guarde los recibos y, si necesita más, le haré una transferencia. —Le dio el dinero a Reddick junto con una pequeña tarjeta de visita, que llevaba impresos su nombre y un número de teléfono—. Mándeme un mensaje a este número y yo le enviaré información sobre Hannah. Su dirección, su foto…

—¿Para qué voy a necesitar todo eso?

—Para enseñársela a la gente y preguntar por ella.

—¿Quiere que vaya puerta por puerta?

—Ella quiere que usted haga lo que crea conveniente. Y me mantenga informado.

—O sea, que quiere informes.

—Lo que quiere es sencillo. —Se acercó más, hasta que Reddick pudo oler la colonia salobre que llevaba en la solapa con ojal. El hombre puso una enorme mano en el hombro del manipulador de arte—. Encuentre a la chica.