9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1685: Von heute auf morgen hat das ruhige Leben des Arztes Peter Blood ein Ende. Weil er einen verwundeten Edelmann behandelt, der in den Aufstand gegen König James II. verwickelt ist, wird er als Verräter verurteilt. Man deportiert ihn als Sklaven nach Barbados, wo er einem brutalen Plantagenbesitzer zu dienen hat. Der Angriff spanischer Piraten gibt seinem Leben erneut eine dramatische Wendung: Der Arzt wird zum gefürchteten Freibeuter. Einer der großen Romane des 20. Jahrhunderts, der als Vorlage für den erfolgreichen Hollywoodfilm Unter Piratenflagge mit Errol Flynn diente.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 627

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

1685: Von heute auf morgen hat das ruhige Leben des Arztes Peter Blood ein Ende. Weil er einen verwundeten Edelmann behandelt, der in den Aufstand gegen König James II. verwickelt ist, deportiert man ihn als Sklaven nach Barbados. Der Angriff spanischer Piraten gibt seinem Leben erneut eine dramatische Wendung: Er wird zum gefürchteten Freibeuter.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

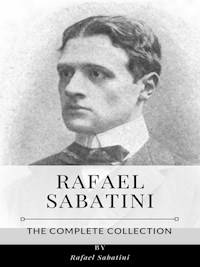

Rafael Sabatini (1875–1950) ist der Großmeister des historischen Romans und internationaler Bestsellerautor, der Vorlagen für Hollywoodfilme lieferte. Die Verfilmung seines Romans Captain Blood diente Errol Flynn als Karrieresprungbrett.

Zur Webseite von Rafael Sabatini.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Rafael Sabatini

Captain Blood

»Der beste Piratenroman aller Zeiten«

Sabatinis Piratenromane I

Aus dem Englischen von Joachim Pente

Sabatinis Piratenromane I

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 1922 unter dem Titel Captain Blood, His Odyssey bei Houghton Mifflin Company, USA.

Die vorliegende Übersetzung erschien 2002 im Strange Verlag, Overath.

Originaltitel: Captain Blood, His Odyssey (1922)

© der deutschen Übersetzung by Strange Verlag 2002

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Egor S.

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30648-6

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 24.06.2024, 19:25h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

CAPTAIN BLOOD

1 — Der Bote2 — Kirkes Dragoner3 — Der Lordoberrichter4 — Menschliche Ware5 — Arabella Bishop6 — Fluchtpläne7 — Piraten8 — Spanier9 — Die Sträflinge10 — Don Diego11 — Kindliche Liebe12 — Don Pedro Sangre13 — Tortuga14 — Levasseurs Schwärmereien15 — Das Lösegeld16 — Die Falle17 — Die Gefoppten18 — Die Milagrosa19 — Das Zusammentreffen20 — Dieb und Pirat21 — Im Dienst von König James22 — Feindseligkeiten23 — Geiseln24 — Krieg25 — Im Dienst König Ludwigs26 — Monsieur de Rivarol27 — Cartagena28 — Die Ehre des Monsieur Rivarol29 — Im Dienste König Wilhelms30 — Das letzte Gefecht der Arabella31 — Seine Exzellenz, der GouverneurNachwortAnmerkungen

Mehr über dieses Buch

Über Rafael Sabatini

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Rafael Sabatini

Zum Thema Meer

Zum Thema Abenteuer

Zum Thema Schmöker

Zum Thema Barbados

Zum Thema Sklaverei

1

Der Bote

Peter Blood, Baccalaureus der Medizin und noch diverser anderer Dinge, rauchte eine Pfeife und goss die Geranien auf dem Sims seines Fensters über der Water Lane in der Stadt Bridgewater.

Missbilligende Blicke musterten ihn von einem Fenster gegenüber, aber er ignorierte sie. Mr. Bloods Aufmerksamkeit war geteilt zwischen seiner Blumenpflege und dem Strom von Menschen in der engen Straße unten, einem Strom, der sich zum zweiten Mal an diesem Tage in Richtung Castle Field bewegte, wo früher am Nachmittag Ferguson, der Hausprediger des Herzogs, eine Predigt gehalten hatte, die mehr Verrat denn Gottesgelehrsamkeit enthielt.

Diese versprengten, erregt disputierenden Gruppen bestanden hauptsächlich aus Männern mit grünen Zweigen an den Hüten und den denkbar albernsten Waffen in den Händen. Zwar trugen einige Vogelflinten über der Schulter, und hier und da blitzte auch ein Schwert, aber die Zahl derer, die mit Knütteln bewaffnet waren, überwog; und die meisten schleppten jene zu riesigen Piken umgeschmiedeten Sensen mit sich, die zwar Furcht erregend fürs Auge waren, aber viel zu klobig für die Hand. Es waren Weber, Brauer, Tischler, Schmiede, Maurer, Pflasterer und Angehörige aller anderen Gewerbe des Friedens unter diesen kläglich gerüsteten Männern des Krieges. Bridgewaters männliche Bewohnerschaft strömte ebenso wie die Tauntons in derart überwältigender Zahl zu den Fahnen des Bastard-Herzogs, dass jeder, der nicht mittat, wiewohl er von seinem Alter und seiner Kraft her zum Tragen von Waffen befähigt gewesen wäre, sich als Feigling oder Papist gebrandmarkt sah.

Gleichwohl goss Peter Blood – der nicht nur fähig war, Waffen zu tragen, sondern sogar zu ihrem Gebrauch ausgebildet und in demselben höchst geschickt; der ganz gewiss kein Feigling war und Papist nur dann, wenn es ihm frommte – an jenem warmen Juliabend seine Geranien und rauchte sein Pfeifchen mit einer solchen Gemütsruhe, als wäre nicht das Geringste los. Und noch etwas tat er, er schleuderte den kriegslüsternen Eiferern dort unten einen Vers von Horaz hinterher – einem Dichter, zu dessen Werk er schon in früher Jugend eine überschwängliche Zuneigung empfunden hatte: »Quo, quo, scelesti, ruitis?«

Und jetzt erahnen Sie vielleicht, warum das heiße, furchtlose Blut, das er von den wandernden Vorfahren seiner aus Somersetshire stammenden Mutter geerbt hatte, kühl blieb inmitten all dieser rasenden, fanatischen Hitze der Rebellion; warum der unruhige, ja ungestüme Geist, der ihn einst die gesetzten, akademischen Fesseln hatte sprengen lassen, die sein Vater ihm hatte anlegen wollen, ruhig blieb inmitten des Ungestüms selbst. Und Ihnen wird klar, was er von diesen Männern hielt, die sich um die Banner der Freiheit scharten – die Banner, die gewebt worden waren von den Jungfrauen von Taunton, den Mädchen aus den Seminaren von Miss Blake und Mrs. Musgrove, die – wie die Ballade sagt – ihre seidenen Unterröcke aufgetrennt hatten, um Fahnen für König Monmouths Heer daraus zu nähen. Jener lateinische Vers, den er ihnen verächtlich hinterher schleuderte, als sie unter seinem Fenster über das Kopfsteinpflaster trappelten, enthüllt seine Gedanken. Für ihn waren sie Narren, die sich in niederträchtiger Raserei in ihr Unglück stürzten.

Sie müssen wissen, er wusste zu viel über diesen Burschen Monmouth und die hübsche braune Schlampe, die ihn zur Welt gebracht hatte, um sich von der Legende der Ehelichkeit täuschen zu lassen, die auf die Fahne dieser Rebellion geschrieben worden war. Er hatte die absurde Bekanntmachung gelesen, die am Kreuz in Bridgewater angeschlagen war – so wie sie auch in Taunton und andernorts angeschlagen worden war –, welche verkündete, dass »mit dem Ableben unserer Majestät, König Karls des Zweiten, das Erbfolgerecht auf die Krone von England, Schottland, Frankreich und Irland mitsamt den dazugehörigen Kolonien und Territorien rechtmäßig auf den höchst illustren und hochwohlgeborenen Prinzen James, Herzog von Monmouth, den Sohn und gesetzmäßigen Thronerben besagten König Karls des Zweiten, übergegangen ist«.

Er hatte lauthals lachen müssen, ebenso wie über die weitere Bekanntmachung, dass »James, Herzog von York, besagten König zuerst vergiften ließ, um sich sogleich darauf der Krone zu bemächtigen«.

Er wusste nicht, welches die größere Lüge war. Denn Mr. Blood hatte ein Drittel seines Lebens in den Niederlanden verbracht, wo eben dieser James Scott – der sich jetzt James der Zweite titulierte, König von Gottes Gnaden und so weiter und so fort – sechsunddreißig Jahre zuvor das Licht der Welt erblickt hatte, und er kannte die Geschichte, die man sich dort über die wahre Vaterschaft des Burschen erzählte. Weit davon entfernt, der legitime Sohn zu sein – kraft einer angeblichen geheimen Eheschließung zwischen Charles Stuart und Lucy Walter –, war es sogar möglich, dass dieser Monmouth, der sich jetzt zum König von England proklamierte, nicht einmal der uneheliche Sohn des verblichenen Monarchen war. Wo anders als in Ruin und Unglück konnte diese groteske Anmaßung enden? Undenkbar, dass England je einen solchen Emporkömmling schlucken würde. Und um seinetwillen, einzig, um seinen fantastischen Anspruch aufrechtzuerhalten, waren diese Bauerntölpel aus dem West Country, angeführt von ein paar Waffen tragenden Whigs, zur Rebellion aufgestachelt worden!

»Quo, quo, scelesti, ruitis?«

Er lachte und seufzte in einem. Aber das Lachen überwog, denn Mr. Blood war ohne Mitgefühl, so wie es die meisten unabhängigen, selbstgenügsamen Männer sind; und er war sehr selbstgenügsam: das hatte ihn die Not gelehrt. Ein weichherzigerer Mann mit seinem Horizont und seinem Wissen hätte vielleicht Grund zum Weinen empfunden angesichts dieser hitzköpfigen, simplen Nonkonformistenschafe, die da zur Schlachtbank trotteten – zum Sammelplatz auf Castle Field begleitet von ihren Eheweibern und Töchtern, Liebchen und Müttern, erfüllt von dem Wahn, zur Verteidigung von Recht, Freiheit und Religion ins Feld zu ziehen. Denn auch er, Blood, wusste, was ganz Bridgewater seit einigen Stunden bekannt war: dass Monmouth vorhatte, noch in derselben Nacht in die Schlacht zu ziehen. Der Herzog wollte einen Überraschungsangriff auf das Royalistenheer unter Feversham führen, das jetzt in Sedgemoor sein Lager aufgeschlagen hatte. Mr. Blood ging von der Annahme aus, dass Lord Feversham ähnlich gut unterrichtet war. Er nahm nicht an, dass der Befehlshaber der Royalisten so mäßig bewandert war in dem Gewerbe, das er ausübte.

Mr. Blood klopfte die Asche aus seiner Pfeife und trat zurück, um sein Fenster zu schließen. Dabei traf sein Blick, als er auf die andere Straßenseite schweifte, endlich auf den aus jenen feindseligen Augen, die ihn beobachteten. Es waren zwei Augenpaare, und sie gehörten den Misses Pitt, zwei liebenswerten, empfindsamen, unverheirateten Damen, die sich von niemandem in Bridgewater in ihrer Verehrung des hübschen Monmouth übertreffen ließen.

Mr. Blood lächelte und neigte den Kopf, denn er stand auf gutem Fuße mit diesen Damen, von denen eine sogar eine Zeit lang seine Patientin gewesen war. Aber sein Gruß fand keine Erwiderung. Stattdessen bedachten ihn die Augen mit einem herablassenden Blick voll kalter Geringschätzung. Das Lächeln auf seinen schmalen Lippen wurde eine Spur breiter, eine Spur weniger freundlich. Er verstand den Grund für diese Feindseligkeit, die in dieser vergangenen Woche, seit Monmouth gekommen war und den Frauen aller Altersstufen den Kopf verdreht hatte, mit jedem Tag größer geworden war. Die Misses Pitt, begriff er, nahmen ihm übel, dass er, ein junger und kräftiger Mann, der noch dazu eine militärische Ausbildung genossen hatte, die jetzt von unschätzbarem Wert für die Sache hätte sein können, dass ein solcher Mann abseits stand, dass er seelenruhig seine Pfeife schmauchte und seine Geranien goss an diesem Abend aller Abende, da Männer von Geist und Mut sich um die Fahne des Vorkämpfers für die Sache des Protestantismus scharten, bereit, ihr Blut zu geben, um ihn auf den Thron zu heben, auf den er gehörte.

Hätte Mr. Blood sich dazu herbeigelassen, die Angelegenheit mit diesen Damen zu diskutieren, dann hätte er wahrscheinlich vorgebracht, dass er, nachdem er zur Genüge durch die Welt gezogen und sein Bedarf an Abenteuer gesättigt sei, sich nunmehr auf die Karriere einlassen wolle, die ursprünglich für ihn vorgesehen gewesen sei und für die seine Studien ihn gerüstet hätten; dass er ein Mann der Medizin sei und nicht ein solcher des Krieges, ein Heiler und kein Schlächter. Aber er wusste, sie hätten ihm darauf geantwortet, dass es sich in einem solchen Fall für jeden Mann, der sich für einen solchen halte, gezieme, zu den Waffen zu greifen. Sie hätten geltend gemacht, dass ihr eigener Neffe Jeremiah, der von Beruf Seemann war, Führer eines Schiffs – das, Pech für den jungen Mann, in dieser Jahreszeit in der Bucht von Bridgewater vor Anker gegangen war –, das Ruder verlassen habe, um zur Verteidigung des Rechts zur Muskete zu greifen. Aber Mr. Blood war keiner von denen, die debattieren. Wie ich bereits sagte, er war ein selbstgenügsamer Mann.

Er schloss das Fenster, zog die Vorhänge zu und wandte sich dem behaglichen, von Kerzenschein erfüllten Zimmer zu und dem Tisch, auf dem Mrs. Barlow, seine Haushälterin, gerade das Abendessen anrichtete. Ihr gegenüber äußerte er seine Gedanken laut.

»In Ungnade gefallen bin ich bei den versauerten Jungfern von der anderen Straßenseite.«

Er hatte eine wohltönende, sonore Stimme, deren metallischer Klang gemildert und gedämpft wurde von dem irischen Akzent, den er auf all seinen Reisen nie verloren hatte. Es war eine Stimme, die verführerisch und schmeichlerisch buhlen konnte, aber auch in einer Weise zu kommandieren vermochte, die sogleich Gehorsam erzwang. Tatsächlich spiegelte sich das ganze Wesen des Mannes in dieser seiner Stimme wider. Was den Rest von ihm anbelangte: Er war groß und dünn, dunkelhäutig wie ein Zigeuner, und das Blau seiner Augen verblüffte in diesem dunklen Gesicht und unter diesen ebenmäßigen schwarzen Brauen. Der Blick dieser Augen, die eine ausgeprägte, Unerschrockenheit vermittelnde Nase flankierten, hatte etwas einzigartig Durchdringendes und zeugte von einer unerschütterlichen Arroganz, die gut zu seinem festen, entschlossenen Mund passte. Zwar war er ganz in Schwarz gekleidet, wie es sich für seine Profession schickte, dies jedoch mit einer Eleganz, die einer Liebe zum Tuche entsprang, welche eher dem Abenteurer eigen war, der er gewesen, denn dem gesetzten Medikus, der er jetzt war. Sein Mantel war aus feinem Kamelott, und er war mit Silber verbrämt. Rüschen aus Mechelner Spitze schmückten seine Handgelenke, und ein Halstuch aus dem gleichen Stoff umhüllte seine Kehle. Seine große schwarze Perücke war so emsig gelockt wie jede in Whitehall.

Hätten Sie ihn so gesehen und sein wahres Wesen wahrgenommen, das klar und unverstellt aus seiner Erscheinung sprach, dann wären Sie wahrscheinlich versucht gewesen, darüber zu mutmaßen, wie lange ein solcher Mann sich damit begnügen würde, in diesem kleinen Nest auszuharren, in das der Zufall ihn sechs Monate zuvor verschlagen hatte; wie lange er noch weiter das Metier ausüben würde, für das er sich qualifiziert hatte, bevor er zu leben begonnen hatte. So schwer es auch zu glauben sein mag, wenn Sie seine Geschichte kennen, die vorausgegangene wie die darauf folgende, aber es ist durchaus vorstellbar, dass ohne den Streich, den das Schicksal im Begriff war ihm zu spielen, er diese friedliche Existenz fortgeführt hätte, dass er sich vollends und endgültig in das beschauliche Leben eines Arztes in diesem verschlafenen Somersetshire-Idyll geschickt hätte. Es ist vorstellbar, aber nicht wahrscheinlich.

Er war der Sohn eines irischen Medikus und einer Dame aus Somersetshire, in deren Adern das Abenteurerblut der Frobishers floss, das verantwortlich sein mag für eine gewisse Wildheit, ja Zügellosigkeit, die sich schon früh in seiner Charakteranlage manifestiert hatte. Diese Wildheit hatte seinen Vater, der für einen Iren von geradezu außergewöhnlich friedliebender Wesensart war, zutiefst beunruhigt. Er hatte schon früh bestimmt, dass der Knabe dereinst ebenfalls den ehrbaren Beruf des Arztes ausüben solle, und Peter Blood, der eine schnelle Auffassungsgabe besaß und überdies ungeheuer wissbegierig war, hatte den Wünschen seines Vaters Genüge geleistet, indem er bereits im Alter von zwanzig Jahren den akademischen Grad eines Baccalaureus medicinae am Trinity College in Dublin erwarb. Sein Vater hatte diese Genugtuung freilich nur um drei Monate überlebt. Seine Mutter war zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren tot. Auf diese Weise war Peter Blood in den Genuss einer Hinterlassenschaft von einigen hundert Pfund gelangt, mit welchen er aufgebrochen war, die Welt zu erkunden und für eine Weile jenem rastlosen Geist, der ihm im Blute lag, freien Lauf zu lassen. Eine Reihe seltsamer Zufälle führte dazu, dass er in den Dienst der Holländer trat, die zu der Zeit mit Frankreich im Krieg lagen; und eine Vorliebe für das Meer ließ ihn die Entscheidung treffen, diesen Dienst auf eben jenem Element abzuleisten. Er hatte das Glück, unter dem berühmten de Ruyter dienen zu können, und kämpfte in jenem Gefecht im Mittelmeer mit, in dem dieser große niederländische Admiral sein Leben ließ.

Nach dem Frieden von Nimwegen verlieren sich seine Spuren ein wenig im Dunkel. Aber wir wissen, dass er zwei Jahre in einem spanischen Gefängnis verbrachte – wenngleich wir nicht wissen, wie er es anstellte, dort hineinzugelangen. Hier mag der Grund dafür liegen, dass er nach seiner Freilassung sein Schwert nach Frankreich trug und Dienst bei den Franzosen tat, die im Krieg mit den Spanischen Niederlanden lagen. Als er schließlich das Alter von zweiunddreißig Jahren erreicht hatte, sein Hunger nach Abenteuer gestillt war und zudem seine Gesundheit infolge einer vernachlässigten Wunde angegriffen war, fühlte er sich von plötzlichem Heimweh überwältigt, worauf er sich in Nantes einschiffte, mit Irland als Reiseziel. Aber das Schiff wurde von den Unbilden des Wetters in die Bucht von Bridgewater getrieben, und da Bloods Gesundheitszustand sich während der Reise weiter verschlechtert hatte, beschloss er, dort an Land zu gehen, zusätzlich dorthin gezogen durch die Tatsache, dass es die Heimaterde seiner Mutter war.

Und so war er denn im Januar des Jahres 1685 in Bridgewater gestrandet, im Besitz eines Vermögens, das annähernd jenem entsprach, mit dem er elf Jahre zuvor von Dublin ausgezogen war.

Weil ihm der Ort gefiel, in dem seine Gesundheit rasch wiederhergestellt war, und weil er fand, dass er genug Abenteuer für ein Menschenleben erlebt hatte, beschloss er, sich dort niederzulassen und endlich den Medizinerberuf aufzunehmen, den er – mit so wenig Gewinn – einst aufgegeben hatte.

Das ist seine ganze Geschichte, oder zumindest so viel davon, wie relevant ist bis zu jener Nacht sechs Monate später, als die Schlacht von Sedgemoor ausgefochten wurde.

Da er die bevorstehenden Kampfhandlungen nicht als seine Angelegenheit betrachtete, was sie in der Tat ja auch nicht waren, und da ihm die Betriebsamkeit, von der Bridgewater an jenem Abend erfüllt war, gleichgültig war, stellte sich Mr. Blood taub gegen die Geräusche, die sie hervorbrachte, und ging früh zu Bett. So schlief er längst friedlich, als es schließlich elf Uhr schlug, jene Stunde, wie Sie wissen, zu der Monmouth bereits mit seiner Rebellen-Heerschar über die Landstraße nach Bristol anrückte: ein Umweg, den er gewählt hatte, um das Marschland zu umgehen, das direkt zwischen ihm und dem königlichen Heer lag. Sie wissen ebenfalls, dass seine zahlenmäßige Überlegenheit – ohnehin wettgemacht durch die größere Standfestigkeit der regulären Truppen auf der anderen Seite – und der Vorteil, den er darin wähnte, dass die feindliche Armee mehr oder weniger in tiefem Schlummer lag, längst verloren gegangen waren durch Stümperei und schlechte Führung, noch bevor er überhaupt handgemein mit Feversham geworden war.

Die Heere prallten gegen zwei Uhr in der Frühe aufeinander. Mr. Blood schlief tief und fest, unbehelligt durch den fernen Kanonendonner. Erst um vier, als die aufgehende Sonne sich anschickte, die letzten Dunstschwaden über der verlassenen Walstatt zu vertreiben, erwachte er aus seinem friedlichen Schlummer.

Er setzte sich im Bett auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen und sammelte sich. Jemand hämmerte gegen die Tür seines Hauses, und eine Stimme schrie unzusammenhängend. Dies war das Geräusch, das ihn geweckt hatte. In der Erwägung, dass er es womöglich mit einem dringenden Fall von Niederkunft zu tun hatte, schlüpfte er in seinen Morgenmantel und seine Pantoffeln, um hinunterzugehen. Auf dem Treppenabsatz stieß er fast mit Mrs. Barlow zusammen, ebenfalls gerade erst den Laken entstiegen und dementsprechend unansehnlich. Sie war in einem Zustand, der an Panik grenzte. Er dämpfte ihr aufgeregtes Gegluckse mit einem Wort der Beruhigung und ging selbst zur Tür, um zu öffnen.

Im schräg einfallenden goldenen Licht der eben aufgegangenen Sonne standen dort ein atemloser Mann mit wild flackernden Augen und ein dampfendes Ross. Der Mann – ein junger Mann – war staubig und verdreckt, seine Kleider waren in Unordnung, der linke Ärmel seines Wamses hing in Fetzen. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber er brachte zunächst kein Wort über die Lippen.

Während dieses kurzen Moments des Schweigens erkannte Mr. Blood in ihm den jungen Kapitän wieder, Jeremiah Pitt, den Neffen der unverheirateten Damen von gegenüber, einer von denen, die sich von der allgemeinen Begeisterung in den Strudel dieses Aufruhrs hatte ziehen lassen. Die Straße erwachte, aus dem Schlaf gerissen von der lärmenden Ankunft der Soldaten. Fenster gingen auf und Gitterläden wurden entklinkt. Ängstlich blickende Köpfe lugten hervor.

»Lasst Euch Zeit«, sagte Mr. Blood. »Ich habe noch nie erlebt, dass übergroße Hast Schnelligkeit hervorbrachte.«

Aber der entsetzt dreinblickende junge Mann beachtete die Mahnung nicht. Er stürzte sich kopfüber in atemlose Rede.

»’s ist Lord Gildoy«, stieß er keuchend hervor. »Er ist schwer verwundet … im Oglethorpe-Hof am Fluss. Ich trug ihn hierher … und … und er schickte mich, Euch zu holen.«

»Kommt mit mir! So kommt doch!«

Er hätte den Doktor kurzerhand gepackt und mit Gewalt davongeschleppt, so wie er war, in Morgenmantel und Pantoffeln, wäre der Doktor seiner allzu eifrigen Hand nicht ausgewichen.

»Gewiss komme ich«, sagte er. Er war bestürzt. Gildoy war ihm ein sehr freundlicher, großzügiger Förderer gewesen, seit er sich in dieser Gegend niedergelassen hatte. Und es war Mr. Blood ein Herzensanliegen, zu tun, was in seinen Kräften stand, um die Dankesschuld zu begleichen, bekümmert, dass die Gelegenheit sich ergeben hatte, und das unter solchen Umständen – wusste er doch sehr wohl, dass der hitzköpfige junge Edelmann ein rühriger Agent des Herzogs war. »Gewiss komme ich. Aber gebt mir etwas Zeit, damit ich mir ein paar Kleider holen kann und andere Dinge, die ich vielleicht brauche.«

»Es ist keine Zeit zu verlieren.«

»Gemach nun. Ich werde keine verlieren. Ich sags Euch noch einmal. Ihr kommt am schnellsten voran, wenn Ihr gemächlichen Schrittes geht. Kommt herein … setzt Euch …« Er öffnete die Tür zum Salon.

Der junge Pitt wehrte die Einladung mit hastiger Geste ab.

»Ich werde hier warten. Beeilt Euch, in Gottes Namen!« Mr. Blood ging weg, um sich anzukleiden und eine Tasche mit Instrumenten zu holen.

Fragen zur genauen Art von Lord Gildoys Verwundung konnten warten, bis sie unterwegs waren. Während er seine Stiefel anzog, gab er Mrs. Barlow Anweisungen für den Tag, darunter auch solche zu einem Dinner, das zu verzehren ihm nicht beschieden sein würde.

Als er schließlich zur Eingangstür ging, verfolgt von Mrs. Barlow, die hinter ihm her gluckste wie ein aufgeregtes Huhn, fand er den jungen Pitt umringt von einer Traube verängstigter, halb angezogener Stadtbewohner – größtenteils Frauen –, die aus den umliegenden Häusern herbeigehastet waren, um zu erfahren, wie die Schlacht ausgegangen war. Die Nachricht, die er ihnen überbrachte, ließ sich an den Klagen ablesen, mit denen sie die Morgenluft aufrührten.

Als er den Doktor gewahrte, angekleidet und gestiefelt, die Instrumententasche unter dem Arm, löste sich der Bote von denen, die sich um ihn drängten, schüttelte seine Müdigkeit und seine zwei klagenden Tanten ab, die ihm am dichtesten auf den Leib gerückt waren, ergriff die Zügel seines Pferdes und stieg in den Sattel.

»Kommt mit, Sir«, rief er. »Setzt Euch hinter mich!«

Ohne Worte zu verschwenden, tat Mr. Blood wie geheißen. Pitt gab seinem Ross die Sporen. Die Menge machte Platz, und so machte sich Peter Blood, auf der Kruppe des doppelt beladenen Pferdes sitzend und am Gürtel seines Begleiters sich festhaltend, zu seiner Odyssee auf. Denn dieser Pitt, in dem er nicht mehr als den Boten eines verwundeten Gentleman-Aufrührers gesehen hatte, war in Wahrheit der Bote des Schicksals selbst.

2

Kirkes Dragoner

Der Oglethorpe-Hof lag etwa eine Meile südlich von Bridgewater am rechten Ufer des Flusses. Es war ein weitschweifiges Tudorhaus, das grau aus dem Efeu herausragte, der seinen unteren Teil umrankte. Als Mr. Blood sich ihm nun näherte, durch die duftenden Obstgärten, inmitten derer es in arkadischem Frieden neben den Wassern des in der Morgensonne funkelnden Parrett vor sich hin zu dösen schien, fiel es ihm schwer zu glauben, dass es Teil einer Welt war, die von Hader und Blutvergießen heimgesucht wurde.

Auf der Brücke, als sie aus Bridgewater hinausgeritten waren, war ihnen eine Vorhut von Flüchtlingen vom Schlachtfeld entgegen gekommen: Müde, gebrochene Männer, viele von ihnen verwundet, alle vom Entsetzen gezeichnet, hatten sich taumelnd, torkelnd und humpelnd in fruchtloser Hast mit letzter Kraft dem Schutz entgegengeschleppt, den, wie sie sich in trügerischer Hoffnung vorgaukelten, die Stadt ihnen bieten würde. Augen, die glasig waren vor Mattigkeit und Furcht, blickten aus verhärmten Gesichtern Mitleid erregend zu Mr. Blood und seinem Gefährten auf, als sie an ihnen vorbeiritten. Heisere Stimmen riefen warnend, dass gnadenlose Verfolger nicht weit hinter ihnen seien. Aber der junge Pitt sprengte unerschrocken mit aller Macht weiter die staubige Straße hinunter, auf der diese armen Teufel, schwer geschlagen auf dem Schlachtfeld von Sedgemoor, in immer größerer Zahl zurückgeflutet kamen. Kurz darauf verließ Pitt die Straße und nahm einen Pfad, der quer durch die taugetränkten Wiesen führte. Doch selbst hier begegneten sie versprengten Gruppen dieser menschlichen Wracks, die sich in alle Richtungen zerstreuten, angstvoll hinter sich blickend, jeden Moment damit rechnend, die roten Mäntel der Dragoner hinter sich auftauchen zu sehen.

Doch da Pitts Richtung eine südliche war, welche sie immer näher zu Fevershams Hauptquartier brachte, waren sie bald fern von den menschlichen Überresten der Schlacht und ritten durch die friedlichen Obstgärten, die schwer waren von der üppig reifenden Frucht, die bald ihren jährlichen Ertrag an Apfelmost abwerfen würde.

Schließlich saßen sie auf dem Kies des Innenhofes ab, und Baynes, der Besitzer des Gehöfts, hieß sie mit ernster Miene und aufgeregtem Gehabe willkommen.

In der großen, mit Fliesen ausgelegten Halle fand der Doktor Lord Gildoy – einen sehr großen und dunklen jungen Gentleman mit markantem Kinn und prominenter Nase –, ausgestreckt auf einem Tagesbett aus Korbgeflecht unter einem der hohen, durch Längspfosten geteilten Fenstern liegend, in der Obhut von Mrs. Baynes und ihrer hübschen Tochter. Seine Wangen waren bleifarben, seine Augen geschlossen, und seinen blauen Lippen entrang sich mit jedem seiner mühevollen Atemzüge ein leises Stöhnen.

Mr. Blood stand einen Moment lang da und betrachtete schweigend seinen Patienten. Ihn dauerte, dass ein junger Mann mit solch hoffnungsfroher Zukunft wie Lord Gildoy alles riskiert hatte, womöglich sogar sein Leben, um den Ehrgeiz eines wertlosen Abenteurers zu fördern. Weil er diesen braven Kerl gemocht und verehrt hatte, zollte er seinem Fall den Tribut eines Seufzers. Dann kniete er sich nieder, um seine Arbeit zu verrichten. Er trennte Wams und Unterkleidung auf, um die zerfetzte Seite seiner Lordschaft bloßzulegen, und rief nach Wasser und Linnen und den Dingen, die er sonst noch für seine Arbeit brauchte.

Er war immer noch darin vertieft, als eine halbe Stunde später die Dragoner in das Gehöft eindrangen. Das Klappern der Hufe und die heiseren Schreie, die ihr Nahen ankündigten, brachten ihn nicht im Geringsten aus der Ruhe. Zum einen, weil er nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen war, zum andern, weil seine Arbeit seine volle Konzentration beanspruchte. Seine Lordschaft jedoch, der inzwischen das Bewusstsein wiedererlangt hatte, zeigte beträchtliche Bestürzung, und der immer noch von der Schlacht gezeichnete Jeremy Pitt stürzte zu einem Kleiderschrank, um sich darin zu verstecken. Baynes war beunruhigt, und seine Frau und seine Tochter zitterten. Mr. Blood redete beruhigend auf sie ein.

»Nun, was gibt es zu befürchten?«, fragte er. »Dies ist ein christliches Land, und Christenmenschen führen keinen Krieg gegen Verwundete, noch gegen die, die sie beherbergen.« Sie sehen, er machte sich immer noch Illusionen über Christen. Er hielt ein Glas mit einem Stärkungsmittel, das nach seinen Anweisungen zubereitet worden war, an die Lippen seiner Lordschaft. »Gebt Eurer Seele Frieden, Mylord. Das Schlimmste ist vorüber.«

Und dann kamen sie rasselnd und klirrend in die Steinfliesenhalle gestürmt – ein rundes Dutzend kanonenbestiefelter, rot berockter Kavalleristen vom Tanger-Regiment, angeführt von einem kräftigen Burschen mit buschigen schwarzen Brauen und mit reichlich Gold an der Brust seines Rockes.

Baynes blieb stehen, wo er stand, in halb herausfordernder Körperhaltung, während sein Weib und seine Tochter ängstlich zurückwichen. Mr. Blood, der am Kopf des Tagesbettes stand, blickte über die Schulter, um die Eindringlinge in Augenschein zu nehmen.

Der Offizier bellte einen Befehl, der seine Männer zum Stehen brachte, dann kam er nach vorn stolziert, mit musikalisch klingelnden Sporen, die behandschuhte Hand auf dem Knauf seines Schwertgriffes. Er blieb stehen und verkündete dem Freisassen, wer er sei.

»Ich bin Hauptmann Hobart von Colonel Kirkes Dragonern. Wie viele Aufrührer beherbergt ihr?«

Der Freibauer erschrak ob der grimmen Rohheit, die sich im Auftreten des Mannes manifestierte. Dies drückte sich in seiner zitternden Stimme aus.

»Ich … ich gewähre keinen Aufrührern Unterschlupf, Sir. Dieser verwundete Gentleman …«

»Ich habe selbst Augen im Kopf.« Der Hauptmann stapfte vorwärts zum Tagesbett und blickte mit düsterer Miene auf den graugesichtigen Verwundeten hinunter.

»Ich brauche wohl nicht zu fragen, wie er an diese Wunden und zu diesem Zustand kam. Er ist ein verfluchter Rebell, und das reicht mir.« Er blaffte einen Befehl. »Raus mit ihm, meine Burschen.«

Da stellte sich Mr. Blood den Dragonern in den Weg.

»Im Namen der Menschlichkeit, Sir!«, rief er mit zornbebender Stimme. »Wir sind hier in England, nicht in Tanger. Der Gentleman ist schwer verwundet. Er darf nicht bewegt werden; das würde sein Leben gefährden.«

Hauptmann Hobart schien belustigt.

»Ach, ich soll zartfühlend mit diesen Rebellen umgehen? Sapperlot! Glaubt Ihr, wir nehmen ihn mit, um seine Gesundheit zu fördern? Entlang der Straße von Weston nach Bridgewater werden Galgen errichtet, und an einem davon wird er hängen. Colonel Kirke wird diesen Nonkonformistenlümmeln eine Lehre erteilen, an die sie noch in Generationen denken werden.«

»Ihr hängt Männer ohne Gerichtsverfahren? Meiner Treu, dann irre ich mich doch! Dann sind wir, wies scheint, wohl doch in Tanger, wo Euer Regiment hingehört.«

Der Hauptmann betrachtete ihn mit flammendem Blick. Er musterte ihn von den Sohlen seiner Reitstiefel bis zum Scheitel seiner Perücke. Er registrierte die hagere, energische Gestalt, die arrogante Haltung des Kopfes, das Air von Autorität, das Mr. Blood kleidete, und Soldat erkannte Soldat. Die Augen des Hauptmanns verengten sich. Das Wiedererkennen ging noch weiter.

»Wer zum Teufel mögt Ihr sein?«, brauste er auf.

»Ich heiße Blood, Sir – Peter Blood. Zu Euren Diensten.«

»Aye – aye! Dacht ichs mir doch! Das ist der Name. Ihr wart einmal in französischen Diensten, nicht wahr?«

Wenn Mr. Blood überrascht war, so verriet er es nicht.

»Das war ich.«

»Dann erinnere ich mich an Euch – vor fünf Jahren oder mehr wart Ihr in Tanger.«

»So ist es. Ich kannte Euren Colonel.«

»Meiner Treu, dann werdet Ihr die Bekanntschaft wohl auffrischen.« Der Hauptmann lachte unangenehm. »Was führt Euch hierher, Sir?«

»Dieser verwundete Gentleman. Ich wurde gerufen, um ihn zu versorgen. Ich bin Arzt.«

»Ein Doktor – Ihr?« Hohn ob dieser Lüge – denn als solche betrachtete er sie – schwang in der dröhnenden, einschüchternden Stimme des Hauptmanns mit.

»Medicinae baccalaureus«, präzisierte Mr. Blood.

»Kommt mir nicht mit Eurem Französisch, Mann!«, blaffte Hobart. »Sprecht Englisch!«

Mr. Bloods Lächeln ärgerte ihn.

»Ich bin Arzt und übe meinen Beruf in der Stadt Bridgewater aus.«

Der Hauptmann grinste höhnisch. »Welches Ihr über Lyme Regis im Gefolge Eures Bastard-Herzogs erreichtet.«

Nun war es an Mr. Blood, höhnisch zu lächeln. »Wenn Euer Geist so groß wäre wie Eure Stimme laut ist, mein Teurer, dann wärt Ihr der große Mann, der Ihr gern wärt.«

Für einen Moment war der Dragoner sprachlos. Sein Gesicht lief rot an.

»Ihr werdet mich groß genug finden, Euch zu hängen.«

»Meiner Treu, ja. Das Aussehen und die Manieren eines Henkers habt Ihr freilich. Aber wenn Ihr Euer Metier an meinem Patienten hier ausübt, dann könnt Ihr Euch auch gleich selbst eine Schlinge um den Hals legen. Er ist keiner, den Ihr einfach aufknüpfen könnt, ohne dass Fragen gestellt werden. Er hat das Recht auf einen Prozess, und zwar einen Prozess durch seinesgleichen.«

»Durch seinesgleichen?«

Der Hauptmann war bestürzt über diese zwei Worte, die Mr. Blood betont hatte.

»Gewiss doch, jeder außer einem Narren oder einem Wilden hätte nach seinem Namen gefragt, bevor er ihn dem Galgen überantwortet hätte. Der Gentleman ist Mylord Gildoy.«

Und dann sprach seine Lordschaft selbst, mit leiser, matter Stimme.

»Ich mache keinen Hehl aus meiner Verbindung zum Herzog von Monmouth. Ich werde die Konsequenzen tragen. Aber, bitte, nach dem Prozess – durch meinesgleichen, wie der Doktor es bereits gesagt hat.«

Die leise Stimme verstummte, und es folgte ein Moment des Schweigens. Wie es häufig bei Prahlhälsen der Fall ist, war auch Hobart tief in seinem Innerem ein ängstlicher Mensch. Die Nennung des Ranges seiner Lordschaft hatte an diesen Tiefen gerührt. Serviler Emporkömmling, der er war, hatte er gewaltigen Respekt vor Titeln. Und er hatte mächtig Respekt vor seinem Colonel. Percy Kirke hatte keine Nachsicht mit Stümpern.

Mit einer Geste bedeutete er seinen Männern, sich zurückzuhalten. Er musste nachdenken. Mr. Blood, dem dieses Zögern nicht entging, versorgte ihn mit weiterem Stoff zum Nachdenken.

»Ihr werdet gewiss bedenken, Hauptmann, dass Lord Gildoy Freunde und Verwandte auf Seiten der Torys haben wird, die Colonel Kirke einiges zu sagen haben werden, falls seine Lordschaft wie ein gemeiner Schwerverbrecher behandelt werden sollte. Ihr werdet sehr behutsam mit ihm umgehen, Hauptmann, wenn Ihr nicht wollt, dass Ihr es seid, der heute Morgen einen Strick um den Hals gelegt bekommt.«

Hauptmann Hobart wischte die Warnung mit einer angeberischen Geste der Verachtung beiseite, hielt sich aber gleichwohl an sie. »Nehmt das Tagesbett«, befahl er seinen Männern, »und tragt ihn darin nach Bridgewater. Dort sperrt ihr ihn in den Kerker, bis ich Befehle erhalte, wie ich weiter mit ihm verfahren soll.«

»Er wird die Reise womöglich nicht überleben«, remonstrierte Blood. »Sein Zustand verbietet jeden Transport.«

»Dann hat er eben Pech. Meine Aufgabe ist es, Aufrührer auszuheben.« Er bekräftigte seinen Befehl mit einer Geste. Zwei seiner Männer hoben das Tagesbett hoch und schwenkten herum, um es hinauszutragen.

Gildoy unternahm eine matte Anstrengung, Mr. Blood die Hand zum Dank hinzustrecken. »Sir«, sagte er, »ich stehe in Eurer Schuld. Sollte ich am Leben bleiben, werde ich mich bemühen, einen Weg zu finden, wie ich sie begleichen kann.«

Mr. Blood verneigte sich anstelle einer Antwort. Dann herrschte er die Männer an: »Tragt ihn vorsichtig! Sein Leben hängt daran!«

Als seine Lordschaft hinausgetragen war, trat der Hauptmann forsch wieder vor. Er wandte sich dem Freisassen zu.

»Welche verfluchten Aufrührer beherbergt Ihr sonst noch?«

»Keine mehr, Sir. Seine Lordschaft …«

»Mit seiner Lordschaft sind wir einstweilen fertig. Euch nehmen wir uns gleich vor, sobald wir das Haus durchsucht haben. Und, bei Gott, wenn Ihr mich belogen habt …« Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern drehte sich zu seinen Männern um und bellte einen Befehl. Vier seiner Dragoner gingen hinaus. Gleich darauf konnte man hören, wie sie lautstark im Nebenzimmer herumpolterten. Unterdessen untersuchte der Hauptmann die Halle, indem er mit dem Knauf seiner Pistole die Wandtäfelung abklopfte.

Mr. Blood sah für sich weder Sinn noch Gewinn darin, weiter zu verharren.

»Mit Verlaub, ich wünsche Euch noch einen guten Tag«, sagte er zu dem Hauptmann.

»Mit Verlaub, Ihr werdet noch eine Weile bleiben«, befahl ihm der Hauptmann.

Mr. Blood zuckte mit den Schultern und setzte sich. »Ihr seid lästig«, sagte er. »Ich wundere mich, dass Euer Colonel das noch nicht gemerkt hat.«

Aber der Hauptmann schenkte ihm keine Beachtung. Er bückte sich gerade, um einen staubigen und verdreckten Hut aufzuheben, an dem ein kleines Bund Eichenlaub stak. Er hatte die ganze Zeit neben dem Kleiderschrank gelegen, in welchem der unglückselige Pitt Zuflucht gesucht hatte. Der Hauptmann lächelte gehässig. Sein Blick durchschweifte den Raum, blieb zuerst hohnvoll auf dem Freisassen haften, wanderte dann weiter zu den zwei Frauen im Hintergrund und von dort aus schließlich zu Mr. Blood, der mit übereinandergeschlagenen Beinen in einer gelangweilten Pose dasaß, die weit davon entfernt war, seine Gedanken widerzuspiegeln.

Schließlich trat der Hauptmann zu dem Kleiderschrank und zog einen der Flügel seiner massiven Eichenholztür auf. Er packte den kauernden Insassen des Möbelstückes beim Kragen seines Wamses und zerrte ihn ans Licht.

»Und wer zum Teufel ist das?«, fragte er. »Noch ein Edelmann?«

Mr. Blood sah die Galgen vor seinen Augen, von denen Hauptmann Hobart gesprochen hatte, und das Bild, wie dieser unglückliche junge Schiffsführer an einem von ihnen baumelte, aufgeknüpft ohne Gerichtsverfahren, anstelle des anderen Opfers, um das der Hauptmann betrogen worden war. Auf der Stelle erfand er nicht nur einen Titel, sondern eine ganze Familie für den jungen Rebellen.

»Meiner Treu, Ihr sagt es, Hauptmann. Dies ist Viscount Pitt, Geschwisterkind von Sir Thomas Vernon, der verheiratet ist mit dieser Schlampe Moll Kirke, der Schwester Eures Colonels und einstigen Hofdame von König James’ Königin.«

Sowohl der Hauptmann als auch sein Gefangener zogen scharf Luft ein. Aber während der junge Pitt danach diskret den Mund hielt, stieß der Hauptmann einen hässlichen Fluch aus. Er nahm seinen Gefangenen erneut in Augenschein.

»Er lügt, nicht wahr?«, fragte er. Er fasste den jungen Burschen bei den Schultern und starrte ihm ins Gesicht. »Er hält mich zum Besten, bei Gott!«

»Wenn Ihr das glaubt«, sagte Blood, »dann hängt ihn und wartet ab, was Ihr davon habt.«

Der Dragoner starrte erst den Doktor an, dann seinen Gefangenen. »Pah!« Er stieß den Jungen in die Hände seiner Männer. »Nehmt ihn mit nach Bridgewater. Und den da nehmt auch fest!« Er zeigte auf Baynes. »Wir werden ihm zeigen, was es heißt, Aufsässigen Unterschlupf zu gewähren.«

Einen Moment lang herrschte Durcheinander. Baynes wand sich im Griff der Dragoner, vehement protestierend. Die verängstigten Frauen kreischten, bis ein noch größerer Schreck sie zum Verstummen brachte. Der Hauptmann schritt zu ihnen hinüber. Er fasste das Mädchen bei den Schultern. Es war ein hübsches Geschöpf mit einem goldenen Köpfchen und sanften blauen Augen, die flehend und Mitleid erregend zu dem Dragoner aufblickten. Er starrte sie mit boshaft funkelnden Augen an, fasste sie beim Kinn und drückte ihr roh einen Kuss auf den Mund, der sie entsetzt und angewidert zurückschaudern ließ.

»Das war nur ein kleiner Vorgeschmack«, sagte er mit einem grimmigen Lächeln. »Er soll dich verstummen machen, kleine Rebellin, bis ich mit diesen Spitzbuben fertig bin.«

Er wandte sich wieder ab und ließ sie zitternd und blass in den Armen ihrer verängstigten Mutter zurück. Seine Männer standen grinsend da und warteten auf seine Orders, die beiden Gefangenen gefesselt zwischen sich.

»Führt sie ab. Kornett Drake soll sie in Gewahrsam nehmen.« Sein schwelender Blick suchte erneut das angstvoll sich duckende Mädchen. »Ich werde noch eine Weile bleiben – um dieses Haus zu durchsuchen. Vielleicht halten sich noch weitere Aufrührer hier versteckt.«

Und wie auf einen nachträglichen Einfall hin fügte er hinzu: »Und nehmt diesen Burschen ebenfalls mit.« Er zeigte auf Mr. Blood. »Bewegt Euch!«

Mr. Blood schreckte aus seinen Gedanken hoch. Er hatte gerade darüber nachgesonnen, dass sich in seiner Instrumententasche eine Lanzette befand, mit der er vielleicht an Hauptmann Hobart eine nützliche Operation ausführen konnte. Nützlich für die Menschheit jedenfalls. Auf jeden Fall aber litt der Dragoner ganz offensichtlich an einer Plethora, was einen Aderlass indiziert erscheinen ließ. Die Schwierigkeit lag darin, eine günstige Gelegenheit für den Eingriff herzustellen. Er begann gerade zu überlegen, ob er den Hauptmann unter irgendeinem Vorwand, etwa der vagen Andeutung, dass womöglich irgendwo ein Schatz versteckt sei, in ein Nebengelass locken sollte, als diese unzeitige Unterbrechung jener interessanten Spekulation ein Ende setzte.

Er versuchte Zeit zu gewinnen.

»Meiner Treu, das kommt mir sehr zupass«, sprach er. »Denn Bridgewater ist mein Ziel, und hättet Ihr mich nicht aufgehalten, wäre ich schon längst auf dem Wege dorthin.«

»Euer Ziel dort wird das Gefängnis sein.«

»Ach was! Ihr scherzt wohl!«

»Da ist auch ein Galgen für Euch, falls Euch das lieber ist. Es ist lediglich eine Frage der Zeit.«

Grobe Hände ergriffen Mr. Blood, und die kostbare Lanzette war in der Tasche auf dem Tisch, außerhalb seiner Reichweite. Er entwand sich dem Griff der Dragoner, denn er war stark und behände, aber sie stürzten sich sofort wieder auf ihn und zwangen ihn zu Boden, wo sie ihm grob die Hände auf den Rücken drehten und zusammenbanden. Dann zerrten sie ihn unsanft wieder hoch.

»Führt ihn ab«, sagte Hobart kurz angebunden und wandte sich zu den anderen wartenden Dragonern, um ihnen seine Befehle zu erteilen. »Durchsucht das Haus vom Dachboden bis zum Keller, und dann erstattet mir hier Bericht.«

Die Soldaten verschwanden durch die Tür, die ins Innere des Hauses führte. Mr. Blood wurde von seinen Aufpassern in den Innenhof bugsiert, wo Pitt und Baynes bereits warteten. Von der Schwelle der Halle aus drehte er sich noch einmal zu Hauptmann Hobart um, und seine saphirblauen Augen loderten. Auf seinen Lippen lag eine Drohung, was er mit Hobart machen würde, sollte er diese Geschichte überleben. Doch beizeiten führte er sich vor Augen, dass diese Drohung auszustoßen seine Chance, so lange zu überleben, dass er sie in die Tat umsetzen könne, womöglich zunichte machen würde. Denn heute waren die Königstreuen die Herren im Westen, und der Westen wurde als Feindesland betrachtet, welches von der Siegerseite den schlimmsten Kriegsgräueln auszusetzen war. Hier war im Moment ein Reiterhauptmann Herr über Leben und Tod.

Unter den Apfelbäumen im Garten wurden Mr. Blood und seine Leidensgefährten jeweils am Steigbügelriemen eines Soldaten festgebunden. Als dies geschehen war, setzte sich der kleine Trupp auf das scharfe Kommando des Kornetts hin in Bewegung. Als sie den Hof verließen, erfuhr Mr. Bloods schlimme Befürchtung, dass dies für die Dragoner besetztes Feindesland war, ihre volle Bestätigung. Die Geräusche von splitterndem Holz, umgekipptem und kaputt gehauenem Mobiliar, die Schreie und das Gelächter brutaler Männer zeugten davon, dass diese so genannte Jagd nach Aufrührern nicht mehr als ein Vorwand für Plünderung und Zerstörung war. Und schließlich erschollen über allen Lärm hinweg die gellenden Schreie einer Frau in höchster Not.

Baynes stockte in seinem Schritt und fuhr entsetzt herum, das Gesicht aschfahl. Das führte dazu, dass er von dem Strick, der ihn mit dem Steigbügelriemen verband, von den Beinen gerissen und hilflos mehrere Schritte über den Erdboden geschleift wurde, bevor der Soldat sein Pferd zügelte, ihn übel beschimpfte und mit der flachen Seite seiner Schwertklinge schlug.

Es kam Mr. Blood, als er an jenem duftigen, köstlichen Julimorgen unter den unter der Last ihrer Frucht sich biegenden Apfelbäumen dahinstapfte, der Gedanke, dass der Mensch – wie er es schon lange vermutete – das gemeinste unter den Geschöpfen Gottes war und dass nur ein Narr sich als Heiler einer Spezies niederlassen konnte, die am besten ausgetilgt werden sollte.

3

Der Lordoberrichter

Erst zwei Monate später – am 19. September, wenn Sie es genau wissen wollen – wurde Peter Blood vor Gericht gestellt, angeklagt wegen Hochverrats. Wir wissen, dass er dessen nicht schuldig war, aber wir brauchen nicht daran zu zweifeln, dass er dessen unterdessen durchaus fähig geworden war. Jene zwei Monate unmenschlicher, unsäglicher Kerkerhaft hatten in seinem Herzen einen kalten, tödlichen Hass auf König James und seine Schergen erwachsen lassen. Es sagt einiges über seine Seelenstärke aus, dass er unter diesen Umständen überhaupt noch ein Herz hatte. Doch so scheußlich die Lage dieses gänzlich unschuldigen Mannes war, er hatte zweierlei Grund, dankbar zu sein. Der erste war, dass er überhaupt vor ein Gericht gestellt wurde; der zweite, dass seine Verhandlung an dem genannten Datum stattfand und nicht einen Tag früher. In eben diesem Verzug, der ihn erbitterte, lag nämlich – auch wenn ihm dies nicht bewusst war – seine einzige Chance, dem Galgen zu entgehen.

Denn er hätte – wäre das Schicksal ihm nicht günstig gesinnt gewesen – leicht einer von denen sein können, die am Tage nach der Schlacht mehr oder weniger wahllos aus dem überquellenden Kerker in Bridgewater zum Marktplatz geschleppt wurden, um daselbst von dem blutrünstigen Colonel Kirke gehängt zu werden. Der Colonel des Tanger-Regiments war von einer tödlichen Eile getrieben, die unweigerlich dazu geführt hätte, dass er in gleicher Manier mit allen Gefangenen, so zahlreich sie auch waren, verfahren wäre, wäre nicht Bischof Mews mit aller Entschiedenheit eingeschritten und hätte dem grausigen Standgericht ein Ende gesetzt.

Dessen ungeachtet brachten es Kirke und Feversham in jener ersten Woche nach Sedgemoor zu Wege, mehr als hundert Mann hinzurichten, nach einem Prozess, welcher so kurz war, dass er eigentlich gar nicht als solcher zu bezeichnen war. Sie brauchten menschliche Fracht für die Galgen, die sie überall im Lande errichteten, und es scherte sie wenig, wie sie sie beschafften oder wie viele Unschuldige dabei ihr Leben ließen. Was zählte denn schon das Leben eines Bauerntölpels? Die Scharfrichter hatten alle Hände voll zu tun, ob mit Strick, Beil oder Kesseln heißen Pechs. Ich erspare Ihnen Einzelheiten dieses Ekel erregenden Bildes. Denn schließlich geht es uns hier um das Schicksal von Peter Blood und nicht so sehr um das der Monmouth-Aufrührer.

Peter Blood überlebte und wurde mit einer traurigen Herde von Gefangenen, paarweise aneinander gekettet, von Bridgewater nach Taunton getrieben. Diejenigen, die zu schwer verwundet zum Marschieren waren, wurden auf Karren befördert, in die sie brutal hineingepfropft wurden, ungeachtet ihrer offenen, schwärenden Wunden. Viele hatten das Glück, unterwegs zu sterben. Als Blood auf sein Recht pochte, seine Kunst auszuüben, um wenigstens ein wenig von diesem Leid zu lindern, wurde er als aufdringlich erachtet, und man drohte ihm, ihn auszupeitschen. Wenn er eines jetzt bedauerte, dann, dass er nicht bei Monmouth mitgemacht hatte. Das war natürlich unlogisch, aber von einem Mann in seiner Situation können Sie schwerlich Logik erwarten.

Sein Kettengefährte auf jenem schrecklichen Marsch war derselbe Jeremy Pitt, der die Ursache für seine gegenwärtige missliche Lage gewesen war. Der junge Schiffskapitän war seit ihrer gemeinsamen Festnahme sein enger Gefährte geblieben. Von da an waren sie zufällig aneinander gekettet gewesen in dem überfüllten Gefängnis und wären fast erstickt in der Hitze und dem Gestank, welche während jener Juli-, August- und Septembertage geherrscht hatten.

Bruchstückhaft drangen Neuigkeiten aus der Außenwelt in den Kerker. Einige davon hatte man wohl bewusst durchsickern lassen. Zu diesen gehörte die Kunde von Monmouths Hinrichtung. Sie erzeugte tiefste Bestürzung unter jenen Männern, die für den Herzog und die religiöse Sache, für die er angeblich gekämpft hatte, litten. Viele weigerten sich schlicht, sie zu glauben. Ein wildes Gerücht begann zu zirkulieren, welches besagte, ein Mann, der Monmouth ähnlich sehe, habe sich an des Herzogs statt geopfert, und Monmouth lebe fort, und eines Tages werde er ruhmvoll zurückkehren, Zion zu erlösen und Babylon mit Krieg zu überziehen.

Mr. Blood vernahm diese Mär mit der gleichen Teilnahmslosigkeit, mit der er die Kunde von Monmouths Ableben aufgenommen hatte. Eine schändliche Sache indes, die er im Zusammenhang damit hörte, ließ ihn nicht ganz so unberührt und trug dazu bei, dass die Verachtung, die er für König James zu hegen begann, sich nur noch vertiefte. Seine Majestät hatte sich dazu herabgelassen, Monmouth zu empfangen. Dies getan zu haben ohne die Absicht, ihn zu begnadigen, war über alle Maßen verabscheuenswürdig und verdammenswert; denn der einzige andere Grund, ihm diese Unterredung zu gewähren, konnte nur die niederträchtige Befriedigung sein, die es dem Monarchen bereitete, die Reue seines unglückseligen Neffen zu verschmähen.

Später hörten sie, Lord Grey, der nach dem Herzog – und tatsächlich vielleicht sogar schon vor ihm – der Hauptanführer der Rebellion gewesen war, habe sich seine eigene Begnadigung mit der Summe von vierzigtausend Pfund erkauft. Peter Blood fand, dass dies sich trefflich ins Bild fügte. Spätestens jetzt empfand Blood nur noch tiefste Verachtung für den König.

»Nun, das ist fürwahr eine schmutzige, gemeine Kreatur, die da auf dem Thron sitzt. Wenn ich vorher so viel von ihm gewusst hätte, wie ich heute weiß, dann hätte ich zweifelsohne Anlass gegeben, zu sein, wo ich jetzt bin.« Und dann fiel ihm plötzlich ein: »Und wo, glaubst du, wird Lord Gildoy jetzt sein?«

Der junge Pitt, denn an keinen anderen als ihn war diese Frage gerichtet, wandte ihm das Gesicht zu, aus dem der rötliche Teint der See während der fast dreimonatigen Haft fast völlig herausgeblichen war. Seine grauen Augen waren groß und fragend. Blood antwortete für ihn.

»Nun, schau, wir haben seine Lordschaft seit jenem Tag bei Oglethorpe nicht mehr gesehen. Und wo sind die anderen Edelleute, die gefangengenommen wurden? Die wahren Anführer dieser verflixten Rebellion? Ich denke, Greys Fall erklärt ihr Fehlen. Sie sind wohlhabende Männer, die sich freikaufen können. Die hier auf den Galgen warten, sind nur die armen Teufel, die ihnen hinterher rannten. Die, die die Ehre hatten, sie anzuführen, kommen ungeschoren davon. Das ist eine seltsame und zugleich lehrreiche Umkehrung des üblichen Ganges solcher Dinge. Meiner Treu, es ist eine gänzlich launenhafte Welt, in der wir leben!«

Er lachte und versetzte sich in jene Stimmung von Verachtung, in welcher er später vor die Schranken des Gerichts im großen Saal von Schloss Taunton trat. Mit ihm gingen Pitt und der Freisasse Baynes. Gegen die drei wurde gemeinsam verhandelt, und ihr Fall bildete den Auftakt zu den Verhandlungen jenes grausigen Tages.

Der Saal war bis hinauf zu den Galerien – auf denen sich die Zuschauer, größtenteils Frauen – drängten, ganz mit scharlachrotem Tuch ausgehängt: ein fantastischer Einfall, dies, des Lordoberrichters, der naturgemäß die Farbe vorzog, die seine eigene blutrünstige Gesinnung widerspiegelte.

Am oberen Ende, auf einem Podest, saßen die Lordrichter, die fünf Richter in ihren scharlachroten Roben und dunklen Perücken, in der Mitte thronend Baron Jeffreys of Wem.

Die Gefangenen wurden hereingeführt. Der Ausrufer bat um Ruhe unter Androhung von Haft, und als das Stimmengemurmel sich legte, betrachtete Mr. Blood mit Interesse die zwölf Geschworenen. Sie sahen verängstigt aus, unsicher, wie ganz gemeine Galgenvögel, die man mit der Hand in der Tasche ihres Nachbarn erwischt hatte. Es waren zwölf schwankende Männer; jeder Einzelne von ihnen stand zwischen dem Schwert der jüngsten blutrünstigen Anklage des Lordoberrichters und der Wand seines eigenen Gewissens.

Von ihnen wanderte Mr. Bloods ruhiger, bedächtiger Blick zu den Lordrichtern, und speziell zum Vorsitzenden Richter, jenem Lord Jeffreys, dessen furchtbarer Ruf ihm von Dorchester vorausgeeilt war.

Er sah einen großgewachsenen, dünnen Mann an die vierzig, mit einem ovalen Gesicht, das auf eine morbide Art schön war. Dunkle Ränder, Folge eines Leidens oder mangelnden Schlafes, unter den Augen mit ihren tief hängenden Lidern verstärkten deren Glanz und sanfte Melancholie. Das Gesicht war sehr blass – bis auf die leuchtende Farbe der vollen Lippen und die hektische Röte auf den recht hohen, aber unauffälligen Wangenknochen. Es war etwas an diesen Lippen, das die Vollkommenheit dieses Gesichts beeinträchtigte: Ein Makel, kaum wahrnehmbar, aber unleugbar, lag dort verborgen, welcher die zarte Empfindlichkeit jener elegant geschwungenen Nüstern, die Sanftheit jener dunklen, klaren Augen und die noble Ruhe jener blassen Stirn Lügen strafte.

Der Mediziner in Mr. Blood musterte den Mann mit besonderem Interesse. Dabei erkannte er die quälende Krankheit, an der seine Lordschaft litt, und die Spuren des erstaunlich ausschweifenden, zügellosen Lebens, das er trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieser Krankheit führte.

»Peter Blood, erhebt Eure Hand!«

Jäh wurde er von der barschen Stimme des Anklägers in die Wirklichkeit zurückgerufen. Er gehorchte mechanisch, und der Ankläger leierte die wortreiche Anklageschrift herunter, welche Peter Blood des treulosen Verrats an seinem Höchst Erlauchten und Höchst Exzellenten Fürsten James des Zweiten, seinem obersten natürlichen Herren, von Gottes Gnaden König von England, Schottland, Frankreich und Irland, bezichtigte. Sie warf ihm vor, dass er, keine Gottesfurcht in seinem Herzen habend, sondern angestachelt und verleitet vom Teufel, in der Liebe zu und dem wahren und gehörigen natürlichen Gehorsam gegenüber diesem seinem besagten Herrn und König gefehlt habe und dass er ausgezogen sei, den Frieden und die Ruhe des Königreiches zu stören und Krieg und Aufruhr anzuzetteln, um diesen seinen besagten Herrn und König seines Titels, seiner Ehre und des königlichen Namens der Reichskrone zu entheben … Und in diesem Tenor ging es schier endlos weiter, bis er zum Schluss aufgefordert wurde, zu sagen, ob er schuldig oder unschuldig sei. Er antwortete mehr, als verlangt wurde.

»Ich bin durch und durch unschuldig.«

Ein kleiner, spitzgesichtiger Mann an einem Tisch vor ihm und zu seiner Rechten fuhr hoch. Es war Mr. Pollexfen, der Kriegsgerichtsrat.

»Seid Ihr schuldig oder nicht schuldig?«, fuhr der hitzige Gentleman ihn barsch an. »Ihr müsst die Worte benützen.«

»Worte, sagt Ihr?«, sagte Peter Blood. »Oh – nicht schuldig.« Und er fuhr fort, an die Richterbank sich wendend: »Um bei dem Thema Worte zu bleiben, mit Verlaub, Eure Lordschaften, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, was irgendeines der Worte rechtfertigen würde, mit denen ich hier beschrieben worden bin – es sei denn, eines Mangels an Langmut angesichts der Tatsache, dass ich zwei Monate und länger in einem stinkenden Kerker unter großer Gefahr für meine Gesundheit und sogar für mein Leben zu verweilen gezwungen war.«

Einmal in Fahrt, hätte er noch eine Menge mehr hinzugefügt, wäre er nicht an dieser Stelle vom Lordoberrichter mit sanfter, weinerlich klingender Stimme unterbrochen worden.

»Schaut, Sir: Da wir uns an die allgemein üblichen Regeln eines Gerichtsverfahrens halten müssen, muss ich Euch hier unterbrechen. Ihr seid offenbar der Formen des Gesetzes unkundig?«

»Nicht bloß unkundig, Mylord, sondern bisher sogar äußerst glücklich in dieser Unkenntnis. Ich hätte auf diese Bekanntschaft mit ihnen liebend gern verzichtet.«

Ein blasses Lächeln hellte für einen kurzen Moment die traurige Miene des Lordoberrichters auf.

»Das glaube ich Euch. Ihr werdet Gelegenheit haben, Euch zu den Vorwürfen zu äußern, wenn Ihr zu Eurer Verteidigung kommt. Doch alles, was Ihr jetzt sagt, ist wider die Regeln und gänzlich ungehörig.«

Ermutigt durch dieses offenkundige Mitgefühl, antwortete Mr. Blood daraufhin, wie es von ihm verlangt wurde, dass er von Gott und seinem Land geprüft werden würde. Worauf der Ankläger, nachdem er zu Gott gebetet hatte, er möge ihm Erlösung senden, Andrew Baynes aufforderte, die Hand zu erheben und sich schuldig oder nicht schuldig zu bekennen.

Von Baynes, der auf nicht schuldig plädierte, ging der Ankläger weiter zu Pitt, der unerschrocken seine Schuld eingestand. Der Lordoberrichter regte sich auf seinem Stuhl.

»Na bitte, das ist doch schon besser«, sprach er, und seine vier Kollegen in Scharlachrot nickten. »Wenn alle so starrsinnig wären wie seine zwei Mitaufrührer, kämen wir ja nie zum Ende.«

Nach dieser ominösen Einlassung, geäußert mit einer unmenschlichen Kälte, die einen Schauer durch das Gericht jagte, erhob sich Mr. Pollexfen. Mit großer Langatmigkeit trug er die allgemeinen Vergehen vor, die den drei Männern zur Last gelegt wurden, und danach die speziellen, die Peter Blood, dessen Fall als erster verhandelt wurde, zum Vorwurf gemacht wurden.

Der einzige Zeuge, der für den König aufgerufen wurde, war Hauptmann Hobart. Er sagte in forschem Ton zu den Umständen aus, unter denen er die drei Angeklagten gefunden und festgenommen hatte, zusammen mit Lord Gildoy. Auf die Order seines Colonels hätte er Pitt auch sogleich gehängt, sei aber durch die Lügen des Angeklagten Blood davon abgehalten worden, der ihn glauben gemacht hätte, dass Pitt ein Peer des Königreiches und eine Person von Ansehen sei.

Als der Hauptmann mit seiner Aussage fertig war, richtete Lord Jeffreys den Blick auf Peter Blood.

»Möchte der Angeklagte Blood dem Zeugen irgendwelche Fragen stellen?«

»Keine Fragen, Mylord. Er hat die Vorkommnisse korrekt wiedergegeben.«

»Ich freue mich, Euer Eingeständnis ohne die Ausflüchte und Verdrehungen erhalten zu haben, wie sie bei Leuten Eures Schlages üblich sind. Und ich will Euch sagen, dass Ausflüchte Euch hier auch wenig helfen würden. Denn am Ende bekommen wir immer die Wahrheit heraus. Seid Euch dessen gewiss.«

Baynes und Pitt bestätigten ebenfalls die Richtigkeit der Aussage des Hauptmanns, worauf sich der scharlachroten Gestalt des Lordoberrichters ein Seufzer der Erleichterung entrang.

»Da dies also so ist, lasst uns in Gottes Namen fortfahren; denn wir haben viel zu tun.« In seiner Stimme war jetzt keine Spur mehr von Sanftheit. Sie war forsch und schnarrend, und die Lippen, aus denen sie kam, waren spöttisch hochgezogen. »Ich darf also feststellen, Mr. Pollexfen, dass der schändliche Verrat dieser drei Halunken damit zweifelsfrei bewiesen ist. Es gibt dazu nichts mehr zu sagen.«

Peter Bloods Stimme erscholl klar und laut, in einem Ton, der beinahe Lachen zu enthalten schien.

»Mit Verlaub, Eure Lordschaft, aber es gibt dazu noch eine Menge zu sagen!«

Seine Lordschaft schaute ihn an, erst mit einem Ausdruck blanken Erstaunens ob seiner Kühnheit, dann mit einem solchen dumpfen Zornes. Die scharlachroten Lippen pressten sich zu einem unschönen, harten Strich zusammen, der das ganze Gesicht verwandelte.

»Wie, was, Spitzbube? Willst du unsere Zeit mit hohlen Ausflüchten vergeuden?«

»Ich möchte, dass Eure Lordschaft und die Geschworenen hören, was ich zu meiner Verteidigung vorzubringen habe, wie Eure Lordschaft es mir versprochen haben.«

»Nun, du sollst gehört werden, Spitzbube; du sollst gehört werden.« Die Stimme seiner Lordschaft war schneidend wie eine Klinge. Er wand sich beim Sprechen auf seinem Stuhl, und für einen Moment entgleisten seine Züge. Eine zerbrechlich wirkende weiße Hand, auf der die Adern blau hervortraten, brachte ein Taschentuch hervor, mit dem er sich erst die Lippen und dann die Stirn abtupfte. Peter Blood, der ihn mit dem Auge des Arztes beobachtete, wusste, dass er in diesem Moment eine Beute der Schmerzen jener Krankheit war, die ihn zerstörte. »Aber nach dem Geständnis, das du abgelegt hast, was bleibt da noch zu deiner Verteidigung zu sagen?«

»Das möget Ihr beurteilen, Mylord.«

»Zu diesem Zwecke sitze ich hier.«

»Und ihr auch, Gentlemen!« Blood schaute vom Richter zu den Geschworenen. Die Letzteren wanden sich unbehaglich unter dem sengenden Blick seiner leuchtenden blauen Augen. Lord Jeffreys einschüchternde Belehrung hatte ihnen allen Mut ausgetrieben. Wären sie selbst des Verrats angeklagt gewesen, hätte er sie nicht schärfer zurechtweisen können.

Peter Blood trat beherzt einen Schritt vor, hoch aufgereckt, gefasst und mit grimmig entschlossenem Blick. Er war frisch rasiert, und seine Perücke, wenngleich ihrer Locken verlustig, war zumindest sorgfältig gekämmt und frisiert.

»Hauptmann Hobart hat das ausgesagt, was er weiß – dass er mich am Montagmorgen nach der Schlacht bei Weston auf Oglethorpes Hof antraf. Aber er hat Euch nicht gesagt, was ich dort tat.«

Wieder platzte der Richter dazwischen. »Nun, was solltest du schon dort tun in Gesellschaft von Aufrührern, von denen zwei – Lord Gildoy und dein Spießgeselle da – bereits ihre Schuld eingestanden haben?«

»Das möchte ich Eurer Lordschaft ja gerade sagen, wenn es denn recht ist.«

»Dann sag es, und fasse dich in Gottes Namen kurz, Mann. Denn wenn ich mir das Geplärre eines jeden Einzelnen von euch Schelmen anhören soll, dann sitze ich hier womöglich noch bis zu den Frühlings-Assisen.«

»Ich war dort in meiner Eigenschaft als Arzt zugegen, Mylord, um Lord Gildoys Wunden zu versorgen.«

»Wie? Was? Willst du uns weismachen, dass du Arzt bist?«

»Absolvent des Trinity College in Dublin.«

»Großer Gott!«, schrie Lord Jeffreys, und sein Blick schwenkte zu den Geschworenen. »Was für ein unverschämter Lümmel das ist! Ihr habt gehört, dass der Zeuge ausgesagt hat, er habe ihn vor ein paar Jahren in Tanger kennen gelernt und er sei damals Offizier in Diensten der Franzosen gewesen. Ihr habt gehört, wie der Angeklagte zugegeben hat, dass der Zeuge die Wahrheit gesagt hat.«

»Nun, das hat er. Aber was ich Euch sage, ist ebenfalls wahr. Ich war einige Jahre Soldat. Aber davor war ich Arzt – und bin es wieder seit letzten Januar, niedergelassen in Bridgewater, wofür ich hundert Zeugen aufbieten kann.«

»Es ist nicht nötig, unsere Zeit damit zu verschwenden. Ich werde dich aus deinem eigenen Schurkenmund heraus überführen. Ich frage dich nur dies: Wie kamst du, der du dich hier als Arzt darstellst, der friedlich seinem Beruf in der Stadt Bridgewater nachgeht, zur Armee des Herzogs von Monmouth?«

»Ich war nie in dieser Armee. Kein Zeuge hat das gesagt, geschweige denn beschworen, und ich wage zu beeiden, dass dies auch keiner wird. Ich fühlte mich nie von diesem Aufruhr angezogen. Ich betrachtete das Abenteuer als eine verruchte Wahnidee. Ich erlaube mir, Eure Lordschaft zu fragen,« – sein irischer Akzent trat immer deutlicher hervor – »was soll ich, der ich als Papist geboren und erzogen wurde, in der Armee des Protestantenführers?«