Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Mit ihrer Mutter verbindet Ciara ein enges und freundschaftliches Verhältnis. Sie leben zurückgezogen und allein. Doch dann stirbt Ciaras Mutter unerwartet. Kurz darauf wird Ciara überfallen und schwer verletzt. Als sie im Krankenhaus erwacht, scheint ihr Leben sinnlos. Noch ahnt sie nicht, das der Überfall gezielt ausgeführt wurde, um ein mystisches Vermächtnis in ihr zu wecken. Ciaras Tod würde das Ende einer Ära bedeuten, das ihre Beschützer zu bewahren versuchen. Doch es gibt auch eine dunkle Macht, die Ciara für immer auslöschen will. Nicole Rensmann verknüpft in "Ciara" historische Fakten des Vampirismus mit der keltischen Mythologie und setzt den modernen Blutsaugern neue Maßstäbe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 419

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

1. Tag, 7. Januar 2004

2. Tag

3. Tag

4. Tag

5. Tag

6. Tag

7. Tag

8. Tag

9. Tag

Tage später

Monate später

Epilog

Nicole Rensmann

Ciara

»Liebe, Sucht und Wahnsinn sind zuweilen weit stärker miteinander verknüpft, als es wünschenswert ist.«

(Filamina)

»Zum Schluss noch acht Worte und da gilt’s:

Vorwort

Für die Erstausgabe, die 2005 erschien, schrieb ich ein Nachwort, das der damalige Verlag aus Platzgründen strich. Mit der Neuausgabe, die nun dreizehn Jahre später – in einem anderen Verlag – erscheint, hole ich das einst gestrichene Nachwort nach vorne und erinnere mich an die Entstehung von »Ciara«.

2003 fragte mich der Verleger des Festa-Verlags, ob ich Lust hätte, einen Vampir-Roman zu schreiben. Meine Begeisterung war groß, mein Entsetzen nicht weniger.

Vampire!

Es gibt kaum ein Wesen im phantastischen Genre, das eine größere Hauptrolle in Buch und Film gespielt hat (und noch spielt).

Schon 2003 fand ich, das Thema sei im wahrsten Sinne ausgeblutet. Dem klassischen Vampir wollte ich keinen Platz in einem meiner Bücher einräumen. Darum verknüpfte ich meine Vampire mit dem Hexentum, der keltischen Mythologie, dem alten Vampirglauben und einer wissenschaftlichen Theorie.

Einen dicken Leitz-Ordner voll mit Recherchematerial sammelte ich zusammen. Ich las Bücher über Mythologie, Hexen und Vampire und lernte Neues. Vieles habe ich heute wieder vergessen. Nur an die wichtigen Details erinnere ich mich, wenn es darauf ankommt. Bei einem Quiz sind alte Rechercheerinnerungen hilfreich und – hier muss der Zufall zugeschlagen haben – aktuell arbeite ich an einem Roman, in dem eine Hexe vorkommt. Hierfür konnte ich aus meinem – zugegeben – löchrigen Gedächtnis nach Informationen fischen. Denn den Ordner habe ich erst vor Kurzem entsorgt. Einige Wochen bevor mich Guido Latz vom Atlantis Verlag fragte, ob ich mir vorstellen könnte, »Ciara« als Taschenbuch neu auflegen zu lassen.

Zufall?

Vielleicht. In der Geschichte habe ich nichts dem Zufall überlassen.

Vom Flughafen in Trenton bist Du vielleicht schon mal abgeflogen. Und auch wenn Alleys Island vielleicht kein Ort für einen Kurzurlaub ist – auf der Landkarte ist diese Insel verzeichnet. Auch die erwähnten Krankheiten sind nicht erfunden. Muttermale galten im Mittelalter als Zeichen einer Hexe und Anämie unterstützte den Vampirglauben. Der keltischen Mythologie habe ich Details entnommen und eine eigene Geschichte darum gestrickt.

Viel mehr möchte ich nun aber gar nicht verraten. Nur noch ein kleiner Tipp zur Aussprache der keltischen Worte: Vor oder nach dem Buchstaben »w« ein »e« setzen. Dann liest es sich leichter.

Fear [F’ar] steht übrigens nicht für das englische »fear«, obwohl dies auch durchaus passend gewesen wäre. Der Ausdruck »Fear« stammt aus dem Gälischen und bedeutet »Mann«.

Ciara Duchas, Paul Philis und Mike Burghardt stellten mich vor fünfzehn Jahren jeden Tag vor eine schwierige Aufgabe und setzten mich massiv unter Spannung. Ich musste zwischendurch eine kleine Schreibpause einlegen. Später, als die Geschichte geschrieben war und das Manuskript beim Verlag lag, vermisste ich die drei wie gute Freunde, die auf eine Weltreise gegangen waren – ohne mich. Als ich die Geschichte für die neue Ausgabe noch einmal überarbeitete, fühlte ich mich den dreien sofort wieder nah und mein Ehrgeiz wurde geweckt. Denn die neue Ausgabe sollte – schon aus nostalgischen Gründen – nicht komplett überarbeitet und an meinen heutigen Schreibstil angepasst werden, aber ein bisschen straff ziehen wollte ich den einen oder anderen Satz doch. Und schon steckte ich wieder mittendrin im Geschehen von Ciara, Paul und Mike. Jetzt vermisse ich Sie wieder, die drei.

In wenigen Minuten lasse ich den Darstellern die Bühne, nur noch einen Moment. Denn an diese Stelle gehört die Danksagung. Für diese Ausgabe straffe ich sie um ein paar Worte.

Danke an Moon, der ich Ciaras Geburtsdatum verdanke. Wir waren beide erstaunt darüber, dass mein erdachtes Geburtsdatum und die sich darum drehende mystische Handlung den Berechnungen exakt glichen. Ich sagte ja, es gibt keine Zufälle.

Tausend Dank an Uschi Freund, die ihre ärztlichen Kollegen löcherte, wenn ich Krankheitssymptome und Informationen zur Blutübertragung benötigte.

Mein Dank geht an Werner Placho für seine Biker-Insidertipps und die Gespräche über Schmerzmittel, die gezeigt haben, dass in Deutschland und Österreich die Therapien nicht unterschiedlicher sein könnten.

Danke an Michael Gillen von Harley Davidson für seine Freundlichkeit und die vielen Informationen. Gleiches gilt für Lars Kabel, der mir nicht nur mit seinem Büchlein »Irisch–Gälisch« weiterhalf, sondern auch per E-Mail bei spezifischen Fragen.

Danke, Hannes Windisch, für das Lektorat (der Erstausgabe). Auch wenn wir uns nicht immer einig waren, seine Tipps und Anregungen haben mir in vielfacher Weise für dieses Buch und nachfolgende Romane geholfen.

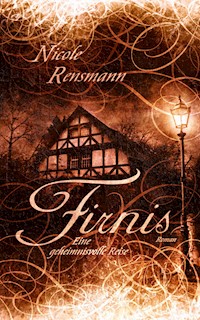

Vielen Dank an Guido Latz, der mal wieder meine Bücher aus der Schublade holt. Und einen besonderen Dank an Timo Kümmel. Seine Cover machen meine Bücher erst salonfähig.

Danke an alle, die mich viele Jahre begleiten oder mir erst seit ein paar Jahren ihre Freundschaft und Aufmerksamkeit schenken. Ich bin froh, dass es Euch gibt.

Danke, liebe Leser, Ihr seid großartig!

1. Tag, 7. Januar 2004

Auf der Stirn bildeten sich Schweißperlen, die sie fortzuwischen ersehnte, aber Panik lähmte ihren Körper. Sie versuchte, der Beschleunigung ihres Herzschlages entgegenzuwirken. Zu spät. Lauter werdende Piepstöne brachten der Person, deren Flüstern sie geweckt hatte, Bestätigung darüber, dass sie aufgewacht war. »Haben Sie keine Angst. Sie sind hier in Sicherheit.«

Tränen quollen unter Ciaras geschlossenen Augenlidern hervor. Sie lebte?

Die männliche Stimme, die sie noch vor einem Tag als angenehm bezeichnet hätte, redete sachte auf sie ein: »Mein Name ist Paul Philis, ich bin Arzt. Sie sind im städtischen Klinikum. Ein Taxifahrer brachte Sie zu uns. Wie geht es Ihnen? Können Sie sprechen?« Er schien auf eine Antwort zu warten, doch Ciara gab sie ihm nicht.

»Die Polizei wartet draußen und will mit Ihnen reden.«

Ciara schüttelte den Kopf. Sie wollte mit niemandem sprechen.

»Ich verstehe.« Er machte eine kurze Pause. »Ich bin sicher, die Polizei möchte Ihnen helfen.«

Sie schluckte, ihr Hals fühlte sich trocken an. »Zu spät!«, krächzte sie.

»Ich weiß.«

Ciara deutete sein anschließendes Schweigen als Zeichen der Betroffenheit, aber die Gefühle des Arztes interessierten sie nicht. Nur der Gedanke an den Tod, daran, alles hinter sich zu lassen und irgendwo in einer anderen Welt neu anzufangen, spendete ihr Trost. Aber Dr. Philis schien Ciaras Wünsche nicht nachempfinden zu wollen.

»Leider werde ich die Beamten nicht davon überzeugen können, wieder zu gehen. Sprechen Sie mit ihnen, bitte.«

Ciara öffnete die Augen und bemerkte, wie der Arzt vor dem Misstrauen, das sich darin zeigen musste, zurückschreckte.

Er räusperte sich und wies mit einer Hand auf das Kissen neben ihr: »Ihr Frettchen ist übrigens auch hier.« Ciara drehte den Kopf vorsichtig zur Seite, was der Verband um ihren Hals erschwerte. Hinter dem Nebel, der ihre Gedanken umwölkte, erzeugt von einer geringen Dosis Morphium oder einem ähnlichen Sedativum, existierten Schmerzen und grausame Bilder, die sich langsam in ihr Bewusstsein drängten.

Tatsächlich, da lag es, das grauschwarze Frettchen, das sie kurz nach Mitternacht an ihrem Geburtstag vor der Tür entdeckt hatte. Beim Anblick des Tieres echote das Kreischen ihres Peinigers in den Ohren, als sich der kleine Iltis in dessen Hals festgebissen und ein Stück Fleisch herausgerissen hatte – so wie der Unbekannte zuvor bei ihr. Das Frettchen hatte ihr Leben gerettet, aber Ciara wusste nicht, ob sie darüber glücklich sein sollte.

»Wir konnten es nicht von Ihnen trennen. Es hat die Sanitäter und zwei Krankenschwestern gebissen – und mich.« Der Arzt hielt den verbundenen Daumen der rechten Hand hoch. »Darum habe ich beschlossen, es bei Ihnen zu lassen, was zwar der Oberschwester nicht gefiel, aber …«

»Welcher Tag ist heute?«, unterbrach ihn Ciara.

»Wir haben den siebten Januar. Sie haben nur wenige Stunden geschlafen.«

»Schicken Sie die Polizisten rein«, Ciara strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, »und danach gehe ich nach Hause.«

Doktor Philis winkte die in Zivil gekleideten Beamtinnen herein und verließ das Zimmer.

Die untersetzte Brünette nickte Ciara zu, blieb neben der Tür stehen und studierte das Gerät, das Ciaras Herz- und Pulswerte aufzeichnete. Die Jüngere der beiden, eine sportlich aussehende Frau mit kurzen schwarzen Haaren, zog sich einen Stuhl ans Bett und setzte sich. »Frau Duchas. Mein Name ist Marina Bonito. Das ist«, sie deutete auf ihre Kollegin, »Sabrina Breuer. Schön, dass Sie bereit sind, uns einige Fragen zu beantworten. Wie geht es Ihnen?«

Ciara stierte an die weiß gestrichene Decke, auf der Suche nach einem Schlupfloch, durch das sie flüchten konnte. Fort, nur fort von Erinnerungen, Empfindungen und Fragen – den bohrenden Fragen der Polizei. Wut, Hass und Ekel brodelten in ihr, doch ehe die Gefühle aus ihr herausbrechen konnten, seufzte sie qualvoll. Die Polizistinnen wechselten einen erschrockenen Blick.

Hysterie schwang in Ciaras Stimme mit, als sie antwortete: »Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen jemand ein Messer in die Seite drückt und dann mit einem Dolch Ihr Jungfernhäutchen durchsticht?« Ciaras Herzfrequenz stieg, das Messgerät piepste. »Und als wäre das nicht genug, vergewaltigt er Sie und reißt Ihnen mit seinen Zähnen eine Wunde in den Hals wie ein wildes Tier! Was glauben Sie, wie man sich da fühlt?« Ruckartig richtete sich das bis dahin schlafende Frettchen auf, stelzte vorsichtig über das weiche Kopfkissen zu Ciara und schmiegte sich an sie.

»Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht verletzen, Frau Duchas.« Marina Bonito hob eine Hand, als wolle sie Ciara diese tröstend auf den Arm legen, zögerte jedoch und ließ die Hand sinken.

»Stellen Sie mir bitte Ihre Fragen.« Ciaras Stimme klang fest, doch die Finger, mit denen sie sich eine Strähne ihres roten Haares aus der Stirn strich, zitterten. Sie ballte eine Faust und versteckte diese unter der Bettdecke. Die Kanüle in der Hand spannte schmerzhaft.

»Können Sie den Mann beschreiben?« Sabine Breuer schaute Ciara an. Sie wirkte seltsam ausdruckslos. Für wenige Sekunden erwiderte Ciara den Blick, fuhr sich dann mit dem linken Handrücken über die Augen und wischte sich unauffällig ein paar Tränen weg. Das Kabel der Kapillarfühler störte. Dann starrte sie wieder zur Zimmerdecke hinauf. »Er trug einen langen schwarzen Lodenmantel mit einer großen Kapuze, die er tief in sein Gesicht gezogen hatte. Ich konnte ihn in der Dunkelheit nicht erkennen.«

»Ist Ihnen sonst irgendetwas aufgefallen? Hat er mit Ihnen geredet? Stand ein Auto in der Nähe?« Marina Bonito führte das Gespräch weiter.

Ciara schüttelte den Kopf. Dann fiel ihr der Geruch ein. »Seine Hände! Sie rochen nach kaltem Zigarettenqualm und noch etwas anderem. Ein unangenehmer, beißender Gestank, den ich nicht einordnen kann.«

»Was ist mit dem Messer? Ist Ihnen daran etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas an seinen Händen? Ein Ring? Eine Tätowierung?«

»Nein. Ich habe nichts gesehen, nur gefühlt, aber – es waren zwei. Das kurze Messer drückte er mir in die Seite. Und das zweite war ein schmaler, langer Dolch.« Ciara schluckte, kniff die Augen zusammen und drängte die Tränen zurück. Für einen Moment spürte sie erneut die Spitze des Dolchs zwischen ihren Beinen.

»Dürfen wir Ihnen noch die Fingerabdrücke abnehmen? Wir brauchen sie, um sie von denen des Täters unterscheiden zu können.«

Anstelle einer Antwort streckte Ciara der Polizistin die linke Hand entgegen. Und während Maria Bonito die ersten fünf Abdrücke anfertigte, entkrampfte Ciara unter der Bettdecke die Faust. Ihre Fingernägel hatten sich tief in die Handfläche gebohrt.

»In ein paar Tagen verschwindet die Farbe wieder. Kann ich bitte noch die rechte Hand haben?«

Ciara streckte sie ihr entgegen. Maria Bonito zögerte.

»Ist da Ihr Blut?«

Ciara nickte.

»Ich sag dem Arzt gleich Bescheid. Wir sind auch jetzt fertig.« Sie kramte in ihrer Jackentasche herum, zog eine Visitenkarte hervor und legte sie auf den Nachttisch. »Falls Ihnen noch etwas einfallen sollte, rufen Sie mich bitte an. Alles Gute.«

Kaum hatten die Polizistinnen das Zimmer verlassen, kehrte Doktor Philis zurück. Er hatte Verbandsmaterial dabei.

»Machen Sie mich von den Schläuchen ab, ich will nach Hause.« Ihr Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass sie es ernst meinte, doch der Arzt ging nicht darauf ein.

»Ich verbinde erst einmal Ihre Hand, sonst riskieren Sie noch eine Entzündung.« Während er die vier Wunden desinfizierte und einen Verband anlegte, redete er auf Ciara ein: »Es ist besser, wenn Sie noch ein paar Tage hierbleiben. Sie haben viel Blut verloren und die Verletzung an ihrem Hals muss unter ärztlicher Kontrolle bleiben.«

Über Ciaras Iris legte sich eine dunkle Wolke und verfinsterte ihren Blick. »Ich gehe nach Hause. Jetzt!«

Der Arzt betrachtete das Frettchen, das sich auf dem Kopfkissen in den Sonnenstrahlen rekelte, die durchs Fenster fielen.

»Dann bitte ich Sie, so lange zu bleiben, bis wir Ihre Eltern erreicht haben, damit sichergestellt ist, dass Sie abgeholt werden und versorgt sind.«

Die Luft schien sich zu verdichten, legte sich über Ciaras Körper wie eine aus Blei gearbeitete Decke und hüllte sie in eine vorübergehende Starre. Lediglich der leise mechanische Piepton trieb die Zeit und das Leben voran. »Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Mutter starb vor fünf Wochen.«

Hörbar saugte der Arzt die Luft ein. Als er ausatmete, klang es wie: »Shit!«

Vorsichtig richtete sich Ciara auf, die dünne Bettdecke rutschte hinunter und entblößte ein gelb-weiß gestreiftes Krankenhaushemd. Die Wirkung des Schmerzmittels ließ allmählich nach, an den Rändern der Halswunde schienen Tausende kleine Käfer zu nagen und in ihrem Bauch schien immer noch ein Messer zu stecken. Sie biss sich auf die Unterlippe und unterdrückte ein Stöhnen. Ciara klemmte den Kapillarfühler ab und knibbelte dann umständlich an dem Pflaster herum, das die Kanüle an ihrer Hand fixierte.

»Lassen Sie mich das machen.« Der Arzt zögerte. »Oder soll ich eine Schwester holen?«

Mit einem Knurren, das für ein kleines Tier ungewöhnlich laut und bedrohlich klang, warnte ihn das Frettchen vor unüberlegten Bewegungen. Es verstummte erst, als Ciara sagte: »Machen Sie das, damit ich nicht länger warten muss.« Sie zuckte zusammen, als seine Hand ihre Haut streifte. Der Arzt stoppte und sah Ciara an. In seinen Augen erkannte sie Empathie, das überraschte und berührte sie. Doktor Philis hielt ihrem prüfenden Blick mehrere Atemzüge stand, dann räusperte er sich und zog die Kanüle. »Sie müssen mir noch bestätigen, dass Sie das Krankenhaus auf eigene Gefahr verlassen«, sagte er und ging zur Tür. »Allerdings möchte ich noch mal erwähnen, dass ich es für besser halte, wenn Sie hierbleiben.«

»Auf keinen Fall.«

Ciara wartete, bis der Arzt den Raum verlassen hatte, schlug die Bettdecke zur Seite und setzte sich schwerfällig auf. Sie blieb noch einen Moment auf der Bettkante sitzen, bis die vor ihren Augen aufsteigende schwarze Wand, die sie einer Bewusstlosigkeit nahe brachte, einstürzte. Während Ciara darauf wartete, dass sich ihr Kreislauf stabilisierte, betrachtete sie das kleine schmucklose Zimmer, das mit dem Waschtisch, einem Stuhl, einem Nachttisch, einem Einbauschrank in der Ecke und dem Bett, auf dem sie saß, über ein zweckmäßiges, aber liebloses Mobiliar verfügte. Weder Bilder noch sonstige Dekorationen versuchten, den Patienten ihren Aufenthalt angenehmer zu gestalten. Da Ciara hoffte, in dem schmalen Schrank ihre Kleidung zu finden, wankte sie barfuß darauf zu. Aber dieser enthielt – bis auf ein paar verwaschene Handtücher – nichts. Die Polizei musste ihre Garderobe zur Spurensicherung mitgenommen haben.

Ciara klingelte nach der Schwester, die blitzartig ins Zimmer trat. Vermutlich hatte sie direkt davor gestanden. In einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete, forderte Ciara etwas zum Anziehen.

Erschöpft setzte sie sich wieder auf das Bett und fixierte die kahle weiße Wand. Ihre Finger bewegten sich rhythmisch auf den Oberschenkeln, als spiele sie ein Stakkato auf einem Klavier. Endlich kehrte die Krankenschwester zurück und übergab Ciara Unterwäsche, eine Bluejeans, einen gelben Pullover und ein Paar braune abgewetzte Mokassins. »Brauchen Sie Hilfe? Weiß Doktor Philis, dass Sie gehen?«

»Nein und ja.« Ciara hatte keine Lust auf Konversation, sie wollte nach Hause. Nur dort war sie sicher.

Das Überstreifen der Jeans und das damit verbundene Gefühl auf der Haut beschwor eine Erinnerung herauf, die ihr Tränen in die Augen trieb. Die Hose reichte ihr nur bis zu den Waden, passte aber sonst, als sei sie für ihre schlanke Figur gemacht. Der Pulli sah aus wie ein Kartoffelsack und auch in den zwei Nummern zu großen Schuhen fühlte sie sich unwohl. Aber für den Weg musste es reichen.

Das Frettchen kletterte auf Ciaras Schulter. Leise öffnete sie die Zimmertür und sah sich im Flur um. Sie entdeckte Doktor Philis an der Rezeption und steuerte auf ihn zu. Als er sie sah, sagte er ein paar Worte zu der Schwester und kam Ciara entgegen. Er reichte ihr die Entlassungspapiere, die Ciara eilig unterzeichnete. Dann händigte er ihr noch ein Rezept aus und bat sie, die Wunden beim Hausarzt versorgen zu lassen.

»Ich habe keinen.«

»Sie haben keinen Hausarzt? Waren Sie noch nie krank?«

»Nichts, was meine Mutter nicht hätte behandeln können.«

»Dann bitte ich Sie, zur Nachsorge hierherzukommen. Morgen kann ich Ihnen die ersten Ergebnisse der Bluttests mitteilen. Aber ich würde gerne auch noch eine weitere Blutprobe nehmen und ein paar Tests durchführen. Keine Angst, nichts Schlimmes. Ich möchte nur sichergehen, dass Sie wieder völlig gesund werden. Ach, und – Moment.« Er eilte durch eine Tür hinter der Rezeption, direkt neben dem Schwesternzimmer, und kehrte mit einer dunkelbraunen Wildlederjacke zurück. »Ziehen Sie die hier an. Sie können mir die Jacke morgen wieder mitbringen. Es ist sonst zu kalt draußen.«

Ciara nahm das Frettchen von ihrer Schulter und drückte es dem Arzt in den Arm. Während sie die viel zu große Jacke überzog, die angenehm nach Leder und einem herben Aftershave roch, beschnupperte das bissige Frettchen Doktor Philis neugierig. Bevor es sich jedoch auf dessen Arm gemütlich niederlassen oder erneut um sich beißen konnte, nahm Ciara das Tier wieder an sich.

»Danke für Ihre Mühe.« Ciara versuchte, dem Arzt ein Lächeln zu schenken, stattdessen stiegen ihr Tränen in die Augen. Hastig drehte sie sich weg. So schnell es die übergroßen Schuhe ermöglichten, lief sie den Flur entlang und auf die Straße.

Paul Philis blickte ihr nach, selbst dann noch, als sie sich schon längst außerhalb seiner Sichtweite befand.

»Paul? Hallo! Doktor Philis? Hey, Paul, träumst du?«

Er blinzelte sich zurück an seinen Arbeitsplatz. »Nein, ich habe nachgedacht. Was gibt’s denn, Mike?«

Der junge Mann, der nur noch wenige Monate seines Medizinpraktikums zu absolvieren hatte, hielt eine Kette hoch: »Die muss Frau Duchas vergessen haben. Ich hatte sie vom Blut gereinigt und ihr in den Nachttisch gelegt. Was machen wir damit? Schönes Stück übrigens. Passt zu seiner Besitzerin.«

Paul überlegte kurz, hinter Frau Duchas herzurennen, entschied sich aber dagegen, nahm die Kette an sich und ging an Mike vorbei in sein Büro. »Sie kommt morgen zur Untersuchung, dann gebe ich ihr die Kette zurück.«

Er drückte die Tür ins Schloss und sackte müde in den Schreibtischsessel. Vor gut einem Jahr hatte er den Sessel auf dem Trödelmarkt gekauft. Das Leder war an der Sitzfläche abgenutzt, doch trotz dieser kleinen Altersschwäche hatte der Sessel nichts von seiner Bequemlichkeit verloren. Paul schloss die Augen und atmete ein paarmal tief durch. Noch zwei Stunden bis zum Ende der Doppelschicht. Er setzte sich auf und betrachtete das Schmuckstück genauer, das Ciara Duchas zurückgelassen hatte.

Die Rückseite bestand aus Silber, die eingravierten Keltischen Ogam-Schriftzeichen umringten einen, auf zwei von fünf Spitzen stehenden Stern, dessen Seitenlinien sich ineinander verschlangen.

Ein Schutzpentagramm, das dunkle Mächte und negative Einflüsse abwehren sollte.

Es klopfte an der Tür. Paul blickte auf und bat den Besucher herein. Eine Krankenschwester schob ihren Kopf durch den größer werdenden Türspalt: »Entschuldigen Sie, Dr. Philis, aber auf den Entlassungspapieren fehlt das Kürzel des Psychiaters.«

»Ich werde das im Bericht ausführlich darlegen. Frau Duchas ist eine starke Persönlichkeit. Sie wird nicht jeden Psychiater akzeptieren. Dafür ist es noch zu früh.«

»Ich widerspreche Ihnen nur ungern, aber sie hat ein wirklich dramatisches Erlebnis durchlebt. Sie sollte nicht allein sein.«

»Das ist mir bewusst.«

Die Schwester nickte und ließ Paul allein. Er dreht den Anhänger um.

Sein Puls beschleunigte sich mit einem Mal. Der darin eingefasste Mondstein schimmerte in der gleichen Farbe wie Ciaras hellblau marmorierte Augen.

Schutzlos und nackt rannte sie durch die Dunkelheit ihres auf grauen Wolken erbauten Traumes – kreuz und quer schlug sie Haken wie ein Kaninchen, als müsse sie einen Verfolger abschütteln. Steine und Splitter von abgebrochenen Ästen schnitten ihr in die bloßen Füße. Nirgends entdeckte sie einen Baum oder ein Tier, selbst einen Mond gab es nicht in dieser düsteren, schwarz-weißen Nacht. Sie weinte vor Einsamkeit und Angst.

Doch da, weit entfernt, nahm sie einen Schatten wahr: die Silhouette eines Menschen – eines Mannes –, dessen kantiges Gesicht sich ihr zuwandte. Er streckte ihr eine Hand entgegen. Sie sehnte sich danach, auf ihn zuzugehen und die Vertrautheit, die diese Geste aussandte, anzunehmen. Doch obwohl sie vorwärtslief, vergrößerte sich die Distanz und die schwarze Gestalt wurde kleiner, bis sie vollkommen aus Ciaras Blickfeld verschwand. »Wo bist du? Warum lässt du mich jetzt allein?«

2. Tag

Ciara kniff die Augen zusammen und machte den Weg nur durch einen schmalen Schlitz aus. Das Tageslicht blendete und schmerzte in den Augen, trotz der Sonnenbrille, die sie trug.

An Häuserwände gedrückt, bewegte sie sich rasch voran. Sobald sie ein von der winterlichen Mittagssonne erhelltes Stück Straße überqueren musste, rannte sie los und kam erst zur Ruhe, wenn sie in Schatten eintauchen konnte, der ihr etwas Linderung bot. In einer unbeschrifteten Papiertüte transportierte sie die geliehene Kleidung. Heute trug sie eine enge blaue Jeans, einen hüftlangen, beigefarbenen Pullover und darüber eine schwarze Lederjacke, die ihrer Mutter gehört hatte. Ihre Füße steckten in schwarzen Schnürstiefeln. Alles passte perfekt. Das taillenlange orangerote Haar hatte sie mit einer silbernen Spange zu einem Zopf zurückgebunden.

Ihr Pullover klebte an ihrem Rücken, die Jeans an den Beinen, sie schwitzte viel zu stark, als sie das Krankenhaus erreichte. Sie setzte sich auf eine der Bänke, die vor dem Eingangsbereich aufgestellt worden waren, mit Blick in einen kleinen Park. Die Wiese war mit Raureif überzogen, der von der Sonne in glitzernde Diamanten verwandelt wurde, bis die Strahlen jeden kleinen Tropfen aufgesaugt hatten. Die Bäume bewegten ihr kahles Haupt im Wind. Die Natur zeigte sich von einer schönen Seite. Die Bänke sahen alles andere als schön aus. Bunte Aufkleber und aufgesprühte Graffiti bemühten sich, die teils abgesplitterte Farbe zu verdecken. Die mit Messern eingeritzten Herzen und Schwüre ewiger Liebe auf der Sitzfläche verschwammen plötzlich vor Ciaras Augen. Ihr Atem produzierte viel zu viele Rauchwolken, als versuche sie, ein Feuer zu entfachen. Ihr überhöhter Pulsschlag jagte das Blut durch den Körper. Sie zitterte.

»Frau Duchas. Was machen Sie hier draußen? Es ist doch viel zu kalt.«

Hölzern drehte Ciara den Oberkörper und erkannte den Besitzer der Stimme: Doktor Philis eilte vom Parkplatz her auf sie zu. Ein dicker Norwegerpullover ersetzte die Jacke, die er ihr geliehen hatte, die khakifarbene Cargohose und Turnschuhe passten zur sportlichen Statur des Arztes. Besorgt schaute er Ciara an, nahm ihr die Tasche aus der Hand, die sie fest umklammerte, als strahle der schmale Griff Wärme aus, und suchte an einem Handgelenk nach dem Puls. Eine eisige Windbö durchkämmte sein braunes Haar und riss an Ciaras Zopf.

»Ist alles in Ordnung?«

Ciara antwortete nicht. Ihr Körper bebte vor Schüttelfrost. Sie spürte, wie sich ihre Pupillen weiteten, ihr Puls rauschte in den Ohren, ihr Herz setzte aus und sie kippte auf der Bank zur Seite. Die linke Wange ruhte auf den in das Holz geschnitzten kantigen Buchstaben: ZURÜCK ZUM URSPRUNG.

Ruhe umspülte sie, wie Gischt einen gestrandeten Fisch, um ihn ins Meer zurückzuziehen. Die stummen Wellen ertränkten all die grausamen Geschehnisse und Verluste der letzten Wochen und zogen sie in eiskaltes Wasser, weit hinunter in die schwarze Tiefe.

Ziellos wanderte sie durch den Wald, lauschte dem Zwitschern der Vögel und saugte den harzigen Geruch der Baumrinden auf, buntes Laub raschelte unter ihren Füßen. Jemand rief nach ihr. Ciara drehte sich suchend um und erspähte wenige Meter hinter sich ihre Mutter, die auf sie zugeeilt kam. Regungslos standen sich die Frauen gegenüber. Einen Wimpernschlag später spazierten sie Arm in Arm in einen Teil des Waldes, der eine beklemmende Ruhe ausstrahlte, als habe jemand mit einem Zauber die Kehle aller Vögel durchtrennt. Zähe Bodennebel waberten zwischen den Baumstämmen und hefteten sich an ihre Fersen. Das Atmen fiel Ciara schwer. Sie wollte fragen, wohin sie gingen, aber ihre Stimmbänder versagten. Ihre Mutter führte sie, über eine mit Gras bewachsene Anhöhe, aus dem Wald hinaus. Den Hügel abwärts wies der dichte Rasen unterschiedlich große verbrannte Flecken auf, die bis zum Fuße, an dem sie nun stehen blieben, zu einem Ganzen zusammenwuchsen und das Gras vollständig verdrängten.

Von dort beobachteten sie einen großen Mann. Er sprach von einem aus Holzlatten erbauten Podest zu einem Pulk von Menschen, die sich davor versammelt hatten.

Sein langes graues Haar, in dem noch vereinzelte braune Strähnen zu erkennen waren, fiel ihm weit über die Schultern und zwirbelte sich an den Seiten mit seinem struppigen Barthaar zusammen.

Ciara erkannte den Mann als Arawn, den Herrscher von Annwn, der keltischen Anderwelt. Dort, wo die Seelen laut keltischer Mythologie weiterlebten. Ein grenzenloser Ort, zu dem Ciara sich hinsehnte, nach ihrem Tod.

War sie bereits gestorben?

Sie vernahm die Worte des Mannes deutlich, als stünde sie in der Menge.

»Es sind Dinge in der irdischen Welt geschehen, die wir nicht vorhergesehen haben und somit nicht beeinflussen konnten. Doch nun müssen wir handeln, um Schlimmeres zu verhindern. Was schlagt ihr vor?«

Betroffenes Schweigen blieb zunächst die einzige Antwort, es folgte ein Raunen, welches in einen lauten und wirren Redeschwall überging. Arawn hob seine Hände über den Kopf, breitete die Arme aus und murmelte unverständliche Worte. Die aufgeregte Meute verstummte. Als er nun sprach, hingen die Blicke der Untertanen an seinen schmalen, blutleeren Lippen: »Es hilft uns nicht weiter, wenn wir verzweifeln. Darum erwarte ich jetzt eure Vorschläge.«

Ein Hüne trat aus der Menge hervor.

»Pwyll, mein Häuptling. Bitte sprich!«

»Du weißt, Arawn, ich bin ein Kämpfer. Ich halte nichts davon, lange zu warten oder Kompromisse einzugehen. Es gibt nur einen Weg.« Er stellte sich neben den Herrscher von Anderwelt, drehte sich zu der Menge um und donnerte mit erhobener Faust: »Und das ist ihr Tod!«

Stummes Entsetzen legte sich über die Köpfe der Bewohner von Annwn.

»Nein!« Die Stimme einer Frau verdrängte die Furcht. Hoffnung zeigte sich auf den Gesichtern, manche der Anwesenden strichen sich mit den Händen über ihre Wangen, andere lächelten erleichtert. Alle aber drehten sich zu der Frau um, die sich einen Weg durch die Menge auf die beiden Männer zu bahnte, und begleiteten sie mit neugierigen Blicken.

Der spöttische Ausdruck in Pwylls Augen musste sich durch die Kleidung hindurch bis auf ihre Haut brennen, aber sie ignorierte ihn und hielt sich an den Herrscher von Anderwelt.

Als die Frau zu sprechen begann, zuckte Ciara erschrocken zusammen. Sie wandte sich nach rechts, dorthin, wo ihre Mutter zuvor gestanden hatte. Der Platz war leer.

»Ihren Tod werde ich niemals zulassen. Wenn sie stirbt, sind wir alle verloren!« Sie wirbelte mit solchem Schwung zu der lauschenden Menge herum, dass die schwarze Kapuze des gleichfarbigen Capes von ihrem Kopf rutschte und die darunter verborgenen langen roten Haare die Luft durchteilten. »Das muss euch doch bewusst sein. Nur sie hält uns am Leben.«

Sie drehte sich zu Arawn, dann zu Pwyll und schließlich wieder zum Volk der Anderwelt.

»Wir wissen, dass du diese Alternative nicht billigst«, erklärte Arawn.

»Natürlich nicht. Morgane hält sich für etwas Besonderes«, mischte sich Pwyll ein. »Und ihr Balg erst recht.«

Morgane trat auf Pwyll zu. Ihre Nasenspitze berührte beinahe seine Brust. Sie schaute zu ihm auf. Falls sie Furcht vor dem muskulösen Krieger verspürte, versteckte sie diese gekonnt. Pwylls blassgrüne Augen wanderten unruhig über die Menschenmenge.

»Solltest du das Erbe verändert haben, nimm dich vor der Rache der Götter in Acht, die ich persönlich anführen werde, um dich bei lebendigem Leib zu zerreißen«, verkündete Morgane.

Pwylls Pupillen weiteten sich, die blasse Haut verfärbte sich aschgrau, seine Glatze glänzte feucht und die Halsschlagader pulsierte sichtbar. Mit einer abwehrenden Handbewegung wies er die Drohung von sich. Morgane wandte sich nun abermals an die lauschende Menge: »Sie ist stark, sie wird das Böse besiegen und den Weg zu sich selbst finden. Falls sie getötet wird, sind wir alle verloren. Niemand von uns darf das zulassen! Wir müssen sie beschützen und ihr Schicksal mit all der uns zur Verfügung stehenden Kraft in den behütenden Schoß der Göttin legen. Helft mir dabei!«

Die Anwesenden stimmten Morgane mit Applaus zu. Nur Pwyll und Arawn reihten sich nicht in den Begeisterungssturm ein.

Ciara spürte eine unsichtbare Hand, die sie von diesem Ort fortzerrte. Sie riss den Mund zu einem Schrei auf, aber sie hörte ihre eigene Stimme nicht.

Die Versammlung entfernte sich von ihr, obwohl weder Ciara noch die anderen sich bewegten. Lediglich ihre Mutter schritt durch die erstarrte Menschenmenge auf einen Mann zu. Sie umarmte ihn; kurz bevor Ciara in die Höhe gerissen wurde, erkannte sie sein Gesicht. Verzweifelt strampelte sie mit den Beinen. Dann lähmte die Angst ihre Glieder.

Sie schnappte nach Luft, als sie – aus den Untiefen des Meeres zurück – erwachte.

»Da sind Sie ja wieder!« In Doktor Philis’ Stimme schwang Besorgnis.

Ciara öffnete die Augen, schloss sie jedoch sofort wieder, um ihre Pupillen vor dem grellen Neonlicht zu schützen. Sie lag auf einem Krankenhausbett.

»Bring Frau Duchas bitte in einen abgedunkelten Raum.« Ciara konnte nicht sehen, mit wem Doktor Philis sprach, aber vermutlich war es eine Krankenschwester oder ein Pfleger, von denen in diesem Krankenhaus erstaunlich viele zu arbeiten schienen. Zu Ciara gewandt flüsterte er: »Ich komme gleich zu Ihnen.«

Ciara schirmte die Augen mit einem Arm ab und blinzelte. Sie hatte wenig Vertrauen und wollte nicht blind durch die Gänge eines Krankenhauses geschoben werden. Ein Pfleger brachte Ciara in ein Einzelzimmer, das über eine ähnlich karge Einrichtung verfügte wie der Raum, in dem sie am Vortag gelegen hatte.

»Sie können den Arm runternehmen, hier ist es dunkel.« Ciara folgte nur zaghaft dieser Empfehlung.

Strahlen der Mittagssonne erforschten den Weg durch die Ritzen der heruntergelassenen Rollos und erzeugten ein dämmriges Licht. Der junge Mann stellte Ciara ein Glas Wasser auf den Nachttisch und verschwand. Kurze Zeit später öffnete sich die Tür einen Spaltbreit, durch den sich Doktor Philis zwängte. Er schloss die Tür und trug den einzigen Stuhl, der in einer Ecke gestanden hatte, näher ans Bett heran und setzte sich. All das geschah geräuschlos.

In der künstlich hervorgerufenen Dämmerung erkannte sie die Silhouette des Arztes. Sein kantiges Gesicht schimmerte in einem schwarzgrauen Scherenschnitt. Ihr Herzschlag beschleunigte sich.

»Wir müssen Sie hierbehalten und die Ursache für Ihre Ohnmacht und das hohe Fieber abklären. Keine Widerrede.« Er lächelte.

Ciaras Zunge klebte an ihrem Gaumen, sie schluckte einige Male, um den Speichelfluss anzuregen, und leckte sich über die Lippen, bevor sie zu sprechen begann: »Ich habe mich zu sehr angestrengt. Hätte ein Taxi nehmen sollen. War dumm von mir.«

»Allerdings. Aber darüber sollten Sie sich jetzt keine Gedanken machen.«

»Worüber muss ich mir dann Gedanken machen?«, erkundigte sie sich, ohne die Antwort wirklich hören zu wollen.

»Möglicherweise hat«, Doktor Philis stockte, »der Angreifer Sie mit einer Krankheit infiziert.«

Ciara schloss die Augen. Szenen der Gewalt spulten sich in ihrem Kopf ab. Schnell schob sie einen Riegel vor die Tür ihrer Erinnerungen und wandte sich an den Arzt: »Was ist es? Aids?«

»Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Ergebnisse sind noch nicht vollständig. Sie müssen Geduld haben.«

»Leicht gesagt.«

»Gibt es jemanden, den ich heute benachrichtigen kann? Eine Tante, Ihre Oma, einen Freund oder eine Freundin?«

Ciara schüttelte den Kopf. »Da ist niemand, der mich vermisst. Vielleicht ist der Tod eine gute Lösung, um all dem ein Ende zu setzen?!«

Hastig sprang Doktor Philis auf, dabei kratzten die Stuhlbeine lautstark über den Boden, wie Kreide über eine Schiefertafel. Ciara wimmerte leise. Der Arzt marschierte in dem kleinen Zimmer auf und ab.

»Bitte setzen Sie sich wieder. Das Getrampel kann ich nicht ertragen.«

»Sie haben Furchtbares erlebt. Es wird dauern, bis Sie darüber hinweg sind. Aber wollen Sie diesem Schwein, das Ihnen all diese inneren und äußeren Wunden zugefügt hat, auch noch die Genugtuung geben, Ihren Lebenswillen gebrochen zu haben?« Er beobachtete Ciara und suchte ihr Gesicht nach einer Reaktion ab, doch sie wich seinem Blick aus. Erst als der Arzt weitersprach, schaute sie wieder in seine Richtung.

»Falls Sie das wollen, dann gehen Sie nach Hause und warten ab, was mit Ihrem Körper passiert.« Seine rechte Hand zitterte leicht, als er sich durch das kurz geschnittene Haar fuhr. »Oder aber Sie lassen mich Ihnen helfen, damit Sie die Polizei unterstützen können, ihn zu fassen.«

Ciara biss sich auf die Lippen, ihre Augen füllten sich mit Tränen, die schon bald ein kleines Rinnsal entlang ihrer Schläfen bildeten und in dem weißen Kissen versickerten. Sanfter erkundigte sich Doktor Philis: »Was ist mit Ihrem Frettchen? Wenn niemand da ist, kümmert sich auch keiner um das Tier.«

Bevor Ciara eine Antwort gab, wischte sie sich mit dem Handrücken über die Augen. Sie räusperte sich und sagte, während sie das Schattenspiel des spärlich hereinfallenden Lichtes an der Wand betrachtete: »Es ist zu Hause.« Jetzt sah sie den Arzt direkt an: »Können Sie sich darum kümmern?«

Abermals fuhr sich der Arzt durch die Haare, schaute erst nach rechts, dann nach links, als stünden neben ihm weitere Personen, die Ciara möglicherweise gemeint haben könnte. Schließlich willigte er ein.

»Die Schlüssel sind in meiner Jackentasche«, sagte Ciara.

Sie schwiegen einige Atemzüge lang.

»Ihre Kleider sind noch im Behandlungsraum.« Dr. Philis wandte sich zur Tür. Bevor er das Zimmer verließ, zog er etwas aus seiner Hosentasche und trat noch einmal auf Ciara zu. »Die haben Sie gestern vergessen.«

Instinktiv hielt Ciara die Hand auf, leicht zitternd nahm sie die Kette entgegen. Erst als das Licht des Flures, das ihr für Sekundenbruchteile schmerzhaft in die Augen stach, den Arzt verschlang und die Tür sich hinter ihm wieder schloss, hob sie ihre Hand nah an die Augen, um die Kette näher zu betrachten. Das feine Silber glitt zwischen ihren Fingern hindurch, zärtlich berührte sie den kühlen glatten Stein, der ihrer Iris glich, als sei er deren Ebenbild. Die Gravur auf der Rückseite ertastete sie wie eine Blinde. Ciara küsste das Amulett. Sie wurde von einem Weinkrampf durchgeschüttelt, der die Nähte, die den fehlenden Hautlappen an ihrem Hals überbrückten, aufbrechen ließ. Wie ein Fötus krümmte sie sich auf dem Bett zusammen und umklammerte die Kette, sie spürte Blut den Hals hinunterlaufen. Es war ihr egal. Vor wenigen Wochen hatte der tote Leib ihrer Mutter durch Einäscherung sein körperliches Dasein verloren.

Das Amulett hatte Ciara ihr kurz vorher umgehängt.

Der Straßenname, den er der Krankenakte seiner Patientin entnommen hatte, war ihm unbekannt. Paul tippte die Anschrift in den Navigator und wunderte sich, dass der Bordcomputer nur eine Fahrt von etwas mehr als zehn Minuten errechnete.

Auf dem Weg zu Ciara Duchas’ Wohnung grübelte er über die ungewöhnliche junge Frau nach, deren Name ihm rätselhaft vertraut klang. Er behandelte alle seine Patienten zuvorkommend, versuchte aber die Gefühle auszuschalten. Doch Ciara Duchas hatte seinen Beschützerinstinkt geweckt. Noch wusste er nicht, ob daraus Komplikationen entstehen könnten, aber wenn er darüber nachdachte, dann kümmerte er sich nur um das Haustier einer einsamen Frau, die Opfer eines Gewaltaktes geworden war.

Neben dem Haustürschlüssel hatte er sich auch seine Lederjacke aus Ciaras Tüte genommen. Ein lieblicher Lavendelduft haftete am Kragen, der eine angenehm beruhigende Wirkung auf ihn hatte.

Nach wenigen Kilometern forderte ihn die freundliche Stimme einer Unbekannten auf, von der Hauptstraße in eine Seitengasse und anschließend scharf rechts abzubiegen.

»Sie haben Ihr Ziel erreicht«, ertönte es aus dem Lautsprecher. Paul bremste abrupt, starrte aus der Windschutzscheibe, kurbelte das Fenster herunter, spähte den Feldweg entlang und sah dann auf den Zettel, auf dem er die Adresse notiert hatte. Er stieg aus und lief ein Stück zurück.

Das alte Straßenschild hatte unter jahrzehntelangen Wettereinflüssen gelitten, die Farbe war beinahe abgewaschen, doch anhand der Prägung ließ sich der Straßenname entziffern. Er stimmte mit Pauls Notiz überein.

Die durch die Kälte erstarrten Grasflächen grenzten die ansteigende, unbefestigte Straße ein. Am Horizont entdeckte Paul schemenhaft einzelne Bäume, die ihm mit ihren kahlen Ästen zuzuwinken schienen. Die tief stehende Sonne blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen.

Nichts deutete darauf hin, dass in der Nähe ein bewohnbares Haus stünde.

Er schüttelte den Kopf, zuckte mit den Achseln und eilte zu seinem Auto zurück und setzte seinen Weg fort. Irgendwo musste Ciara Duchas schließlich wohnen.

Einen Kilometer weiter folgte Paul dem Weg nach rechts. Tatsächlich traf er nun auf eine Villa. Wild wachsende, ungeschnittene Sträucher und Bäume hatten einen Teil des schmiedeeisernen Zaunes verschlungen. Efeu rankte in die zerbrochenen Fensterscheiben des Hauses hinein. Paul glaubte nicht, dass Ciara dort lebte. Er fuhr an Feldern und Wiesen vorbei, den langsam ansteigenden Feldweg entlang. Suchend schaute er sich um. Nachdem er den Gipfel erreicht hatte, steuerte er den Hügel hinab und geradewegs auf sein Ziel zu.

Das einzige Haus auf diesem einsamen Weg trug die Nummer elf und musste Ciaras Heim sein. Mitten in einem dichten Nadelwald stand das aus grauem Naturstein erbaute Gebäude. Mit den beiden Türmchen links und rechts, wirkte es wie ein kleines Schloss.

Er parkte seinen BMW in der Einfahrt, stieg aus und würdigte die anmutige Konstruktion des Hauses mit einem bewundernden Blick, bevor er an winterlich kahlen, von Farnen und Lebensbäumen eingefassten Beeten vorbei auf den Eingang zuging. Mit den filigranen Schnitzereien, in denen Paul Drachenköpfe und verschiedene keltische Symbole entdeckte, wirkte die Tür wie ein hölzernes Portal, das zu einer anderen Welt führte.

Sein Herz hämmerte gegen die Brust. Er strich sich über die Haare und hoffte insgeheim, dass der Schlüssel abbrach, damit er die Villa nicht betreten musste. Erst als er diesen ins Schloss steckte und herumdrehte, verspürte er eine seltsame innere Ruhe. Er stieß die Tür auf, tastete nach links und fand sofort den Lichtschalter. Die elektrischen Kerzen eines großen Kronleuchters flammten auf und erhellten das Foyer. Paul zuckte zusammen, als sein Blick an einem Mann haften blieb, der im selben Augenblick das Haus betrat: Auf der gegenüberliegenden Seite hing ein großer Spiegel, der jeden Besucher – willkommen oder nicht – entlarvte. Links und rechts davon ging jeweils eine Tür ab. Leise schloss Paul das Eingangsportal. Seine Tritte hallten auf dem schwarz-weiß karierten Marmorboden. Ringsherum standen in regelmäßigen Abständen fünf kleine antike Tischchen mit eingekerbten Intarsien. Die Halle glich einem Tanzsaal, groß und imposant gestaltet. Hoch oben an der Decke, verzierten feine Stuckgirlanden die Übergänge von Decke und Wand.

Rechts von ihm führte eine Treppe in die erste Etage. Dieser gegenüber entdeckte Paul zwei Bilder. Er stieß einen bewundernden Pfiff aus und erschrak vom Widerhall. An der Wand hing ein übergroßes Gemälde, eingerahmt von einem verzierten Goldrahmen. Der Künstler hatte kräftige Ölfarben, aber kurze, zarte Pinselstriche verwendet und das Gesicht von Ciara Duchas porträtiert, als sie zehn oder elf Jahre war. Das krause, schulterlange, orangerote Haar umrandete das puppenähnliche Gesicht wie ein Feuerring. Sie lächelte, die blauen Augen drückten eine kindliche Unschuld aus und schienen jede seiner Bewegungen zu beobachten.

Ein zweites Bild stand auf einer Staffelei darunter. Das kindliche Gesicht war dem einer erwachsenen Frau gewichen, deren Augen und Mimik Erfahrungen wiedergaben, wie sie einer Neunzehnjährigen selten widerfuhren. Ihre Haare fielen wie ein glatter Vorhang hinab, lediglich die Seitenpartien wellten sich widerspenstig und deuteten auf ihre krause Vergangenheit hin.

Etwas irritierte Paul an diesem Gemälde, aber er konnte den Grund nicht exakt definieren. Eine Weile noch begutachtete er Ciaras plastisch gemaltes Gesicht, bevor er sich dem Grund seines Besuches widmete.

Er rief nach »Frettchen«. Wenn er einen Namen gewusst hätte, würde er sich dabei vielleicht nicht so albern fühlen.

Paul durchquerte die Halle und öffnete die Tür links neben dem Spiegel. Die dort herrschende Dämmerung überraschte ihn. Er sog sie in sich auf wie ein ausgedorrter Schwamm, der in eine tiefe Pfütze gefallen war. Für eine kurze Weile lehnte sich Paul gegen den Türrahmen und genoss die Ruhe. Dunkelrote, schwere Samtvorhänge, die verandagroße Fenster verdeckten, hielten die winterlichen Sonnenstrahlen fern. Er stieß sich von der Zarge ab und ging tiefer in den Raum. Links erkannte er den offenen Zugang zu einem Einbauschrank. Ein Himmelbett aus einem schwarzen Edelholz füllte den größten Teil des Zimmers aus. Stoffbahnen aus weißem Satin umrankten die gedrechselten Holzverstrebungen des Bettes und fielen geschmeidig auf den Marmorboden, der die schwarz-weiße Struktur der Eingangshalle fortführte. Instinktiv spürte er, dass sich das Frettchen hier nicht aufhielt. Paul schloss die Tür und plante, die nächste – rechts neben dem Spiegel – auszuprobieren, doch er vernahm ein Geräusch über sich und wählte die Treppe, die aus dem gleichen Holz angefertigt worden war wie die Haus- und Zimmertüren. Das Geländer wies keltische Schnitzereien auf. Paul blieb in der Mitte der Treppe und berührte das geschnitzte Holz nicht. Auf dem oberen Flur blickte er sich zu beiden Seiten um. Er entschied sich für den linken Gang. Im Gegensatz zum Foyer lief er nun auf Holzboden, der seine Tritte dumpf zurückwarf. Die erste Tür verweigerte ihm den Eintritt, die zweite ebenfalls. Auch bei der dritten hatte er kein Glück, doch die vierte Tür stand einen Spalt offen. Sein Herz pumpte vermehrt Blut durch den Körper und brachte die Schläfen zum Pochen.

Langsam schob er die Tür mit einer Hand auf. In dem mindestens dreißig Quadratmeter großen und vollkommen leeren Raum tanzten Tausende von Staubkörnchen in den Sonnenstrahlen, die das Zimmer durchfluteten. Auf dem Holzboden entdeckte er Spuren, die sich deutlich im Staub abzeichneten und nach links führten. Er folgte ihnen und bemerkte einen senkrecht verlaufenden, etwa zwei Meter hohen Spalt im Mauerwerk. Er griff hinein. Ohne Mühe zog er eine weitere Tür auf. Paul trat einen Schritt zurück und betrachtete seine Entdeckung. Dies schien der Raum eines Schamanen aus uralten Zeiten zu sein. Der Geruch von Kerzenwachs und Weihrauch, den er aus der Krankenhauskapelle kannte, kitzelte ihn in der Nase. Er musste niesen. Ringsherum an den Wänden standen Regale, vollgestopft mit dicken Bücher deren Einband aus dunklem Leder oder dickem Pappband bestand. Ein Regal am Fenster enthielt Tiegel, Flakons und Flaschen mit unterschiedlichen Flüssigkeiten und Pulvern. Verschiedene Heilpflanzen verdeckten die Sicht durch die Fenster. Ein alter Schrank aus rotbraunem Mahagoniholz verwehrte ihm die Sicht in sein Inneres.

Das Frettchen lag auf einem runden Tisch inmitten des Raumes und schlief. Als Paul nun nach ihm rief, richtete es sich auf, gähnte gelangweilt, streckte den langen Körper und wuselte auf Paul zu, kletterte vom Hosenbein auf seinen Arm und legte sich auf seiner Schulter nieder.

Auf dem Boden lag ein aufgeschlagenes Buch. Daneben klebten Wachskleckse, die von heruntergebrannten Kerzen stammen mussten. Er konnte seine Neugier kaum noch zügeln, doch das Klingeln eines Telefons lenkte ihn davon ab. Paul fühlte sich ertappt. Er nahm das Frettchen in die Hand und rannte in den Flur, die Treppe hinunter. Im Foyer wurde das Schellen unerträglich laut, doch er konnte kein Telefon entdecken. Sein Handy war leise gestellt, trotzdem schaute er auf das Display. Keine Anrufe.

Eine innere Unruhe und seine durch den schrillen Ton geweckte Intuition trieben ihn aus dem Haus und zu seinem Auto. Unsanft warf er das Frettchen auf den Beifahrersitz. Dann gab er Gas und dankte göttlichen Mächten dafür, dass er, nachdem er auf die Hauptstraße abgebogen war, freie Fahrt hatte und alle Ampeln Grün zeigten. Nach weniger als zehn Minuten stellte er seinen Wagen auf dem für ihn reservierten Parkplatz vor dem Krankenhaus ab und eilte ins Gebäude. Sein linker kleiner Finger begann schmerzlich an der Kuppe zu jucken – obwohl ihm exakt dieses letzte Glied fehlte.

Als er das Zimmer von Ciara Duchas betrat, ahnte er bereits, dass sie nicht dort war. Beim Anblick des mit Blut getränkten Kopfkissens regte sich eine eigenartige Empfindung in ihm, eine Erinnerung kroch an die Oberfläche, die er längst vergessen geglaubt hatte. Perplex blieb er im Türrahmen stehen und wollte nicht wahrhaben, dass die Bilder, die in rascher Folge vor seinem geistigen Auge aufpoppten, aus seiner Vergangenheit stammten.

»Verdammt, Paul, wo warst du denn?« Mike riss ihn an der Schulter herum. »Sie ist oben, auf der Intensiv.«

Endlich reagierte Paul, rannte den Flur entlang, ignorierte den Fahrstuhl und nahm immer zwei Stufen gleichzeitig, bis er die Intensivstation erreichte. Dort drosselte er sein Tempo, erkundigte sich nach dem Zimmer, auf dem Ciara lag, zog sterile Kleidung über und betrat leise den abgedunkelten Raum.

Ihr Gesicht, blass wie das Kissen, auf dem ihr Kopf ruhte. Ihre Atmung war flach, die Augen geschlossen. Ein neuer Verband schützte die Verletzung an ihrem Hals.

Aus ihrer rechten Faust schaute ein Teil der Kette hervor. Vorsichtig bog Paul ihre Finger auseinander. Er nahm die Kette und legte sie Ciara um den Hals. Nun lag das Amulett auf ihrem Dekolleté und bebte im Takt der Atmung.

Er griff nach dem Krankenblatt und studierte die Blutwerte. Paul runzelte die Stirn. Da stimmte etwas nicht. Er wischte sich über die Stirn, sah auf seine Hand, als würde die Antwort darauf liegen. Dann betrachtete er die neu eingehängte Blutkonserve, die Ciaras Körper über eine Kanüle versorgte.

Eine Befürchtung griff nach Paul, seine Hände begannen zu zittern und er bekam Magenkrämpfe. Er stürzte auf den Flur, von dort zur Toilette und übergab sich. Als er in das Zimmer zurückkehrte, in dem Ciara schlief, riss er das Blatt mit den Blutwerten ab, steckte den Zettel in seine Hosentasche, kritzelte unter das Krankenblatt die aktuelle Uhrzeit mit dem Wort ›Exitus‹ und hängte die Mappe an ihren Platz zurück.

Schwarze Federn wuchsen aus den Fingerspitzen, ihre Arme verwandelten sich in kurze, mit flaumigen Federn bedeckte Stummel. Die Haut ihres Schädels zog sich zusammen und passte sich dem geschrumpften Kopf an. Sie beugte sich nach vorn, bis Bauch und Brustkorb die Oberschenkel berührten und miteinander zu einem neuen Körper verschmolzen. Nur ihre Füße ähnelten noch denen eines Menschen. Sie erhob sich und testete ihre Flügel. Ciara lächelte und schloss die Augen – nur für Sekunden. Als sie wieder aufschaute, flog sie wie ein Adler über diesen Ort, der in einer Welt lag, von der ihre Mutter zu Lebzeiten erzählt hatte und die sie seit ihrer Kindheit in den Träumen durchstreifte. Die Landschaft veränderte sich in jeder Nacht. Manchmal besuchte sie die dort lebenden Menschen, sprach mit ihnen, nahm an ihren Mahlzeiten teil. Doch in den letzten Wochen blieb sie lieber allein und schaute aus sicherer Entfernung dem bunten Treiben und dem eigenartigen Wachstum der Landschaft zu.

Sie stoppte an einem Fenster, setzte sich auf den Sims und lauschte: »Wenn sie es nicht schafft, hat sich das Problem für uns erledigt, Arawn«, zischte Pwyll.

»Morgane hat recht: Sie ist stark und wird kämpfen.«

»Nicht nach dem, was ihr zugestoßen ist. Ihr Lebenswille schwindet mit jedem Atemzug. Sie sehnt sich nach ihrer Mutter, und sobald sie bei uns ist, werde ich dafür sorgen, dass sie keine Macht erlangen kann.«

Arawn nickte und widersprach dennoch: »Ich weiß, dass du ein starker Häuptling und Krieger bist. Stärke allein reicht hier jedoch nicht aus.« Er deckte einen Kristall mit einem schwarzen Stofftuch ab, um das Glühen zu verbergen, das darin pulsierte und den Raum erhellte. »Bedenke, du bist nicht in der Lage, sie zu töten und ihre Aufgabe zu übernehmen. Dafür gibt es andere. Also unterdrücke deinen Groll.«

Wütend schlug Pwyll mit der Faust gegen die Wand. Er fletschte seine gelben Zähne und brüllte in der Sprache der Alten seinen Hass heraus. Arawn blieb unbeeindruckt.

»Geh jetzt und gib acht, dass dich niemand sieht. Vor allem nicht Morgane.«

Pwyll schnaufte verächtlich, senkte seinen Kopf einige Zentimeter und stierte in die kalten Augen Arawns, in der Hoffnung, darin die Erlaubnis zu finden, seine Wut stillen zu dürfen. Aber die schwarzen Augen des Herrschers blieben unergründlich. Wie ein tollwütiger Bär trottete Pwyll aus dessen Domizil.

Ciara folgte ihm leise.

Um seiner Rachsucht Herr zu werden, durchstreifte der bullige Pwyll die Wälder auf der Suche nach einer verirrten Elfe, deren lieblich singende Kehle er zerquetschen könnte. Aber diese Wesen hielten sich fern von den düsteren Abschnitten des Waldes, die Pwyll bevorzugte. Selbst einen Zyklopen oder ein anderes missgestaltetes Wesen, dessen Tod ihm für eine Weile Befriedigung hätte verschaffen können, stöberte er nicht auf.

So kämpfte er mit dem Schwert gegen abgestorbene Äste und schlug mit seinen Fäusten auf Baustämme ein, bis seine Knöchel bluteten.

Erst als er auf den schwarzen Fluss stieß, rastete er. Seine Wut brodelte wie ein Topf Hirschfett auf dem Feuer. Er rülpste lautstark und beobachtete mit Abscheu das am gegenüberliegenden Ufer erbaute Schloss Carbonek. Dort umgab sich Morgane mit schattenhaften Wesen. Beim Gedanken an die Magie beherrschende Frau schwoll sein Hass zu einem tödlichen Orkan an. In seiner Fantasie tötete er sie vor den Augen ihrer lächerlichen Untertanen und ihrer Tochter, die er sich abschließend vornehmen wollte. Verbrennen sollte sie – Stück für Stück –, und bevor jedes Körperteil das Gefühl völlig verloren hätte, würde er ihre Gliedmaßen abschneiden und sie den ewig hungrigen und entstellten Fomorii’ zum Verzehr vorwerfen.

Ciara ertrug die Grausamkeiten, die sie deutlich vor sich sah, als lese sie in Pwylls Geist, nicht länger und flatterte rasch davon. Mit der intensiven Betrachtung der grünen Bäume und farbenprächtigen Blumenwiesen, die sie überflog, versuchte sie die barbarischen Szenen zu verdrängen. Erst an Arawns Fenstersims ruhte sie sich erneut aus.

Auf einem schlichten Holztisch lag der Bergkristall. Arawn hielt das Tuch noch in den Händen, mit dem er den Kristall zuvor abgedeckt hatte. Noch nie hatte Ciara einen so wunderschönen und einzigartigen Kristall gesehen. Er hatte die Größe eines zusammengerollten ausgewachsenen Igels. Die seltene Klarheit und die aus den Rundungen emporwachsenden, spitz zulaufenden und rechteckigen Kanten des Steins, in denen sich das einfallende Licht brach, verliehen seiner Umgebung eine regenbogenfarbene Aura.

Der Herrscher der Anderwelt schaute in eine der rechteckigen Kantenflächen und richtete seine Aufmerksamkeit auf einen besonderen Teil der Welt, den Teil, den er nur in den Nächten des Samhain besuchte, wenn die Nebel sich lichteten und die Bewohner von Anderwelt auf der Erde wandelten.