6,99 €

Mehr erfahren.

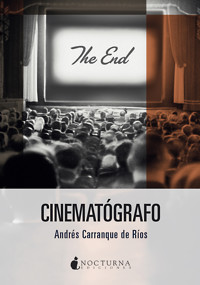

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Con una marcada influencia de Galdós y de Dos Passos, Cinematógrafo se publicó en 1936, cuando el joven Carranque de Ríos se había granjeado la admiración de escritores como Baroja y ya le quedaban pocos meses de vida. La novela presenta un fresco enmarcado en el centro de Madrid durante los años veinte y treinta con un montaje vanguardista en el que se van alternando los puntos de vista entre varios personajes. A través de ellos se profundiza en temas como el auge de los avances científicos de la época, la migración del campo a las grandes ciudades y los entresijos sociales de la industria del cine en España con una indudable conciencia de clase. De claros tintes autobiográficos, Cinematógrafo es uno de los primeros testimonios literarios sobre el mundo del cine europeo con sus luces y sus sombras, una emocionante novela donde coinciden la picaresca, el desasosiego por las penurias de los trabajadores y la esperanza por las innovaciones artísticas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: junio de 2023

ISBN: 978-84-19680-17-4

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

CINEMATÓGRAFO

Otras noticias

Por ahora todo lo que se refiera a la vida de Pablo Gómez quedará reducido en Cinematógrafo a esta especie de nota póstuma: «Pablo Gómez no fue otra cosa que un vulgar prestidigitador».

Pablo Gómez ya no existe. Es decir, existe en Madrid el regalo hecho a nuestro hombre por un dictador sudamericano. Un bastón jorobado por tres grandes nudos. Un bastón muy extraño, casi amarillo.

Él duerme ahora en la fosa común, y su bastón, adornado por un grueso anillo de oro, está guardado en el escaparate de una casa de compraventa. En un ángulo del escaparate se tuerce el bastón al lado de dos acordeones, varios mantones de Manila y multitud de relojes parados.

El artista ejecutaba sus «juegos» con una discutible destreza. Por otra parte, sus trucos eran demasiado conocidos para sorprender a un público de gran ciudad. Por eso Pablo Gómez buscaba siempre sus espectadores en los pueblos pequeños, donde la gente es muy sencilla. En estos sitios gozaba el triunfo de su mediocre repertorio.

Una de sus «habilidades» consistía en hacer bailar a unas gallinas encima de una plataforma de acero. Este baile provocaba siempre un gran efecto. Las gallinas, a una orden de Pablo Gómez, comenzaban a agitarse para bailar durante unos minutos. Solamente Pablo Gómez tenía conocimiento de que las gallinas danzaban encima de una plataforma calentada por la electricidad.

En la vida vulgar de Gómez no abundan los sucesos extraordinarios. Sin embargo, he aquí un hecho que le ocurrió en su viaje por la región manchega. En Almagro hizo una visita al ayuntamiento; lo recibió el alcalde exhibiendo las mangas de la chaqueta en un estado lastimoso. «La industria del encaje —casi lloriqueó— ya está muerta, y la filoxera ha destruido nuestros viñedos».

El artista se encontró sin público. El drama fue desarrollándose en un período de días. Un drama silencioso y falto de belleza. Pablo Gómez empezó por la gallina más vieja: una gallina que ya no podía danzar sobre la plancha caliente. Los demás animales fueron devorados más tarde, hasta no quedar una sola gallina en posición de actuar sobre el infierno de la plataforma.

La noticia sobre Pablo Gómez se extiende; pero esto es muy a pesar mío. Lo hago por pura necesidad de completar estas notas. Creo conveniente agregar que en Madrid alguien recomendó al prestidigitador una casa de huéspedes. Esta pensión estaba habitada por artistas de cine. Pablo Gómez creyó que en la cinematografía iba a encontrar un nuevo filón para su vida agotada y decidió quedarse en Madrid.

En un café se reunían los artistas. Pablo Gómez asistió a la tertulia, y una noche, cuando nadie esperaba cosas de ese estilo, Pablo Gómez descubrió, influido por el más grave interés: «¡Están ustedes dormidos! ¿Qué esperan ahí sentados? ¿Creen que se puede tomar en serio esto de las películas?».

Y cuando la gente empezaba a recobrar su estado natural, él continuó con esta afirmación: «Esta tertulia es una jaula de locos. Con la boca abierta ustedes esperan y esperan; pero ¿qué es lo que aguardan? ¿Acaso les van a traer aquí la solución? Porque en España, sépanlo ustedes bien, el hombre desgraciado no tiene más que un solo destino: ¡perecer!».

Ellos, los soñadores de un arte nuevo —un arte que nacía en España con un aire mediocre—, no dieron demasiada importancia a aquellas palabras de Pablo Gómez. Se comía poco, pero se soñaba con la niebla blanca que se aplasta sobre las pantallas del mundo. Al fin y al cabo, lo único agradable de la vida es lo que pasa por nuestro lado como un sueño. Y esto ya era bastante para aquellos hombres que aguardaban a poder viajar en primera clase, a vivir en buenos hoteles y a celebrar interviús con los redactores de las publicaciones cinematográficas.

Como todo marcha muy deprisa, algunas cosas ya han desaparecido. Pero en la misma calle donde estuvo viviendo Pablo Gómez, en esa calle estrecha donde no da el sol, todavía subsiste, subsistirá hasta muy pronto —¿no oís cómo todo se tambalea?—, la casa de empeño. En el escaparate continúa el bastón de Pablo Gómez. Nadie se para a contemplar ese bastón. Sin embargo, una noche un poeta marxista le ha dicho a una de las mujeres que circulan por esa calle: «Ese palo retorcido es como el dolor tuyo y el dolor mío. Es todo el dolor del mundo».

En cuanto al manuscrito de Álvaro Giménez, prefiero que aparezca en este libro sin notas aclaratorias. A propósito de este manuscrito se podría escribir ahora sobre los hombres de menos de treinta años que van de un lado para otro sin organizar. Se podría escribir de estos hombres; pero esto nos llevaría a enturbiar las primeras páginas de esta historia. Es conveniente no desanimarles a ustedes. Más que conveniente, es comercial. ¿Quién ha dicho que todo se tuerce, que todo empieza a pudrirse y que todo amenaza ruina? ¿Ustedes no saben quién es esa gente que propala esta clase de afirmaciones? Escuchen: esa gente es gente enemiga y está pagada con oro extranjero. Como ustedes saben, el oro es un importante metal. De ahí su fuerza para el soborno y la compra de espíritus manejables. Luchemos contra ese enemigo —anarquistas, hambrientos, comunistas, vagabundos, socialistas, desharrapados sin cédula personal y jóvenes descontentos— y la victoria no se hará esperar. ¿Ignoran ustedes que ya existen los gases asfixiantes?

Me permito afirmar que Álvaro Giménez ha escrito en alguna parte: «Si yo tuviera alguna personalidad, declararía en un fuerte elogio: ¡Viva la carne congelada! ¡Vivan los sabios que van a conseguir que dos y dos sean cinco!

»Sobra café. Sobra trigo. Sobra carbón. Hay exceso de carne, de automóviles, de electricidad y hasta de mujeres hermosas. Los millonarios han reducido su servidumbre sexual. Los millonarios han reducido gastos. Pero la culpa no es de ellos; la culpa es de la guerra. Los pobres millonarios encuentran la vida demasiado cara. Sin embargo, yo no creo justificado ese lloriqueo. La guerra no es una reunión familiar, pero tampoco entra dentro de lo que podríamos llamar “una gran desgracia”. Un total de catorce millones de hombres caídos no es para alarmarse de esa manera.

»Dije antes que sobra carbón, que sobran automóviles, trigo, carne… Sobra de todo…, y la gente se muere de hambre. ¡Superávit! ¡Viva vuestra civilización! ¡Vivan las ruedas dentadas! ¡Viva papá Ford!

»Ahora bien; si mañana yo no “encuentro” quince pesetas —es lo que pago por semana—, dormiré en la calle. ¡Una verdadera desdicha! Por otra parte, yo ya no tengo veinte años. No tengo nada. Si acaso, me queda la esperanza de ver que todo “esto” ha de reventar definitivamente.

»No tengo nada.

»Cuando un hombre llega a hacer esta afirmación, es conveniente que aviséis a la policía. En cuanto a mi literatura…

»Hay “señores” que se me acercan para aconsejarme en un tono de hueca protección: “Trabaje, joven, trabaje. Usted es un hombre que hará cosas”.

»Pues bien: el otro día entré en un bar, escribí toda la tarde y parte de la noche. Al día siguiente, llevé las cuartillas a una revista.

»Meses después, cuando fui a la redacción, extrañado de que no me hubieran publicado mi trabajo, el director me lo devolvió con estas palabras: “Haga usted cosas más alegres. No olvide que la gente quiere divertirse”.

»Para no hacerme el insoportable, he aquí el original rechazado. Con esto creo que mi situación quedará bastante aclarada».

Los pequeños acontecimientos

1

No tengo amigos.

He fracasado como estudiante, como empleado y como comparsa. Me canso pronto de hacer un mismo trabajo. Ahora soy comisionista de cintas para máquinas de escribir. Estas cintas me las proporciona Martínez, un hombre que ya ha cumplido los cuarenta años. Sin embargo, Martínez asegura que no ha llegado a los treinta y cinco.

Se casará pronto. Un día me ha confesado: «Es lo mejor que puedo hacer».

Cuando Martínez reúne calderilla, la cambia en monedas de plata de a peseta. Más tarde las pesetas las invierte en piezas de a duro. Por último, los duros los deposita en un banco.

Estos pequeños cambios ocupan lo más importante en la vida de Martínez. Al principio de tratarlo, Martínez era para mí un hombre desagradable. Ahora lo soporto con una fría estimación.

Martínez vive en una calle vulgar y paga el alquiler de la casa a medias con una señorita que está empleada en Teléfonos. Esta señorita se llama Juliana. A mí me trata con una confianza sospechosa. Los días que aguardo a que llegue Martínez, observo que ella quiere mostrárseme fácil. Una tarde se ha dado un baño de pies en un agua perfumada para provocar en mí una inútil excitación. Entonces me di cuenta de que en el pie derecho tiene una deformación especial. Una deformación que viene a ser como su rostro: un objeto frío e inexpresivo.

Recuerdo que una vez me ha dicho: «Usted puede llamarme Juliana o Julianita…».

2

Si tuviera algún amigo, le confesaría estas pequeñeces. ¡Ah! Si tuviera un amigo, se tendría que reír con mis cosas. En mi vida suceden hechos… Hace tiempo fui a casa de un conocido. Después de discutir sobre muchas tonterías, cogí un lapicero que uno de sus niños llevaba en una mano. Se trataba de un lapicero apenas estrenado, y se me ocurrió que debía esperar una ocasión para guardármelo. Traté de dibujar el rostro de un niño. En ese momento, el padre se fue de la habitación. Yo volví a recordar que carecía de lapicero para apuntar los pedidos de cintas. No lo dudé más y me guardé el que me servía para dibujar. Cuando apareció el padre, yo mostré el dibujo. «No está del todo mal», afinó sin ningún entusiasmo.

Pasado un rato, y después de hacer unos comentarios sobre lo difícil que es situarse en «sociedad», el padre pidió a su hijito el lapicero. El niño hizo señas de que yo me lo había guardado. Como es natural, negué el que yo lo hubiera cogido. Para disimular mi inoportuna turbación, empecé a buscar el lapicero por el suelo, por entre las sillas y bajo la mesa. Al ponerme erguido, el padre me contempló lleno de un molesto recelo. Desde ese instante, ya no pensé en otra cosa que no fuera en abandonar aquella casa. Pero ocurrió que algo extraño a mí mismo me sujetaba al suelo. El padre se fue a su despacho —estábamos en el comedor—, dejándome al irse una sonrisa de desprecio. Yo marché tras él para buscar una salida a mi estúpida situación. Al entrar en el despacho, le dije: «El dibujo no está muy acertado…, creo que otra vez lo haré mejor».

No me contestó. En cambio, me empujó hasta la puerta. Hallándome en el rellano de la escalera, me explicó con una fría cordialidad: «Será conveniente que no vuelva usted por esta casa. Sucede —qué “sucede” más convencional— que yo salgo de Madrid uno de estos días». Y me sonrió como lo había hecho anteriormente, con lástima.

Ya en la calle, apreté el paso cuanto pude. Quería encontrarme lejos de donde vivía mi conocido. Cuando hube cruzado varias calles, saqué el dichoso lapicero y miré en torno mío. Nadie circulaba en aquel momento cerca de mi lado. Entonces me dije: «Ahora es la ocasión». Y arrojé el lapicero contra el arroyo. La situación ya estaba solucionada.

3

Anoche tuve que mentir a la patrona. A pesar de no tener ningún encargo, le dije, recalcando mucho mis palabras: «Mañana tiene usted que despertarme a las siete en punto; necesito entregar varios pedidos».

La patrona puso una cara feliz. En estos casos siempre me sonríe y me suele decir: «No se apure. Todo se arreglará».

Y sin embargo, esto es lo que me acobarda. Es grotesco lo que voy a confesar, pero quiero decir la verdad. He aquí el hecho: la patrona se ha enamorado de mí. Hace unos días me he dado cuenta de una manera que no ofrece dudas. Ella se hallaba con su marido en el comedor. Yo estaba vistiéndome cuando oí que el patrón se quejaba de mis llegadas al amanecer, de mi costumbre de levantarme con las primeras luces del anochecer. Se notaba que el patrón no se atrevía a confesar sus sospechas. Pasado un rato, y después de un corto silencio, era la patrona la que hablaba alto. Por último, vi al marido marchar por el pasillo. Cruzó con la cabeza inclinada y mascullando palabras.

La patrona es gallega; tiene la cara ancha, la boca muy grande, y cuando anda por la casa parece un soldado. Su marido me mira cada día con más recelo. Sin duda cree que yo voy a terminar por seducir a su mujer. Hace unos días, me saludó con una alegría pueril. Me golpeó en la espalda y me confesó: «Usted es la persona más honrada que conozco».

4

Ahora, en la calle, me aparto de estos recuerdos. Me distraen las mujeres que regatean sus compras. Lo único que me molesta es tener que aguardar varias horas hasta ver a Martínez. De pronto siento una enorme alegría. Resulta que tengo alguna calderilla para poder entrar en un bar. Además, me queda tabaco del que compré anoche.

5

Estoy cenando con prisa. En la casa de comidas estamos comiendo un mozo de cuerda y yo. El hombre se halla frente a mí. Cena sin mirarme, con el rostro casi metido en el plato de porcelana. En estos comedores parece que nos odiamos. Comemos nuestra escasa alimentación con molestia, sin fijarnos en los demás. Durante el tiempo que empleo en cenar, la hija del dueño no se aparta de la puerta que conduce a la cocina. Todas las noches hace lo mismo; en los momentos libres, se arrima a la puerta y no me quita el ojo.

La muchacha es gorda, de cutis grasiento y muy blanco. Al pagar, ella me mira con descaro, esperando, sin duda, que yo le diga algo agradable.

Le entrego el dinero como todas las noches: casi con desgana.

6

Ahora estoy sentado, con una bebida sobre la mesa, y escucho música de pianola.

Los que vais a los grandes cafés no podéis comprender esta felicidad mía de entrar aquí a tomar un modesto café con leche. Para eso es necesario andar diez o quince kilómetros por las calles de Madrid, para después sentarse en este bar y dejar que transcurra una hora, dos horas.

Una noche, «un amigo rico» estuvo conmigo en este mismo bar. Después de oír lo que salía de la pianola, me confesó, seguro de que hacía gracia: «Esto es una máquina de moler música».

Desde hace un rato llueve sobre la calle. El asfalto mojado copia las formas de los tranvías. Yo me esfuerzo en pensar que esta calle que contemplo desde la ventana termina en un puerto de mar.

¡El mar!

Se ha sentado cerca de mí un nuevo cliente. El hombre lleva encima un impermeable negro. Lo del impermeable me hace mirar hacia la calle.

«Otra vez lo del mar».

Recuerdo que mi madre ha muerto sin haberlo visto. Yo tampoco lo he visto. Es decir, conozco ese mar que resbala por las pantallas de los cines. Desde las localidades de general, ese mar produce demasiada emoción.

El hombre del impermeable paga su café y abandona el local. Yo le pierdo de vista cuando pasa bajo el anuncio luminoso de un estanco: un óvalo encendido de rojo «que parece una luz marítima».

Estoy solo. El camarero habla con un compañero del mostrador. Sabe muy bien que no saldré del bar hasta que empiece a colocar las sillas sobre las mesas de mármol…

Incluso soy un hombre sin recuerdos. En fin, ahora quiero descansar hasta que me echen de este rincón. No deseo otra cosa que no pensar en nada. Lo que venga llegará como una sorpresa.

Primeras escenas

Peter Lynne debe su fama de actor cinematográfico a su manera de fumar en pipa. Gracias a esta cualidad fue visto en un café por míster Barry y contratado en el acto para trabajar en la película Marineros alegres. Después de este film, Peter Lynne no ha conocido más que éxito tras éxito.

I

Tony en lugar de Antonio

1

Ahora fue doña Luisa la que recibió el dinero. Con sumo cuidado lo introdujo en su portamonedas y salió sin prestar atención a las mujeres que todavía tenían que esperar. Al llegar al ancho portalón que daba a la calle de Atocha, cruzó ante la guardia. Los uniformes de los carabineros le trajeron el recuerdo de su marido. Esto le ocurría todos los primeros de mes, cuando, con sus treinta duros en el bolso, salía del viejo edificio de la Deuda Pública. Pero este recuerdo traía poca felicidad a su vida y lo ahogó inmediatamente. Después de pensar que iba a cumplirse el sexto aniversario de la muerte de su marido, doña Luisa empezó a andar camino de la plaza de Santa Cruz.

Tenía todo tan calculado que se dirigió de inmediato a una zapatería de la calle de Preciados. El modelo de los zapatos estaba elegido desde hacía dos semanas. La cosa tenía su importancia, puesto que los zapatos, por efecto de un inesperado saldo, iban a costarle a doña Luisa cinco pesetas con noventa y cinco céntimos.

El dependiente midió un zapato con un trozo de cinta que le había entregado doña Luisa. Cuando le dieron la caja de los zapatos, doña Luisa pudo salir satisfecha de su compra. «Ahora Antonio podría salir a la calle con zapatos nuevos». Viéndola marchar, nadie pensaría que ya había cumplido cuarenta y siete años. Lástima que su traje oscuro estuviera tan usado y que los malos días hubieran puesto en su rostro cierto desencanto. Además, el estado de sus zapatos era tan agudo que ella se afirmó seriamente que tenía que enviarlos a componer. También le hacían falta unas medias. Con los dos pares que tenía en casa ya no era posible hacer más milagros.

El regreso lo hizo cruzando la Plaza Mayor para descender por la calle de Toledo. Entró en un portal y subió hasta el último piso. Allí golpeó sobre una puerta.

Entró en el interior de la buhardilla, teniendo que tirar del cuerpo del pequeño Antonio, que se había colgado a ella como un peso muerto.

La buhardilla era demasiado pequeña, pero bastaba para ellos dos. Desde el fogón seguía un corto pasillo, que terminaba en la única habitación donde comían y descansaban por la noche, separados por una cortina. Media habitación llegaba a una altura normal; pero la otra mitad se inclinaba hasta cerca del suelo. En el balconcillo que daba al tejado, doña Luisa tenía unos tiestos, a los que prestaba mucha atención. Era un tesoro inútil, puesto que nadie, a excepción de ella y Antonio, se daba cuenta de aquella belleza que crecía sobre el tejado. Cuando doña Luisa o Antonio se inclinaban sobre los tiestos, veían las esculturas de piedra que coronaban la Puerta de Toledo. Mucho más a distancia podían contemplar las casas agrupadas a lo largo de la carretera de Extremadura, y algunos claros, donde en verano caía el sol con toda su fuerza. Era verdad que aquello era muy reducido; que para hacer uso del retrete había que salir a un rellano de la escalera, donde estaba la fuente junto a la letrina. Sin embargo, doña Luisa estaba satisfecha de su buhardilla, ya que por cuatro duros tenía solucionado lo del piso. Con las ciento treinta pesetas que le quedaban después de pagar el alquiler, doña Luisa hacía grandes economías para vestir y comer. Estaba tan segura de que algún día las cosas iban a cambiar que a veces llegaba a emocionarse con este pensamiento. Entonces, en medio de un agradable silencio, acunaba la rubia cabeza de su ahijado.

2

Doña Luisa preparó agua caliente para que Antonio se hiciera un gran lavado. Después utilizó el fogón para poner una comida extraordinaria. Los primeros de mes, en la buhardilla se preparaba un menú a base de «alimentos caros». Pero como doña Luisa solía hacerlo todo con un gran sentido, estos «alimentos caros» no le costaban mucho dinero. Cuando el despertador que había sobre la cómoda marcó la una, la comida fue puesta en la pequeña mesa de caoba —esta mesa pertenecía a cierta época de bienestar—. A las dos de la tarde, doña Luisa se sentó en una silla para decir a Antonio:

—Espero que te acuerdes de todo. Primero empiezas con la cómoda, luego con la mesa y después conmigo.

Antonio fue al extremo del pasillo y, desde la puerta, inició unos pasos hasta llegar adonde estaba doña Luisa. Entonces se inclinó ligeramente ante la cómoda y pronunció: «Buenas tardes, señor X. ¿Cómo está usted, señor X?».

En la cara de Antonio brilló una sonrisa al notar que era contemplado con tanta curiosidad. Se volvió a la mesa y repitió: «Buenas tardes, señor X. ¿Cómo está usted, señor X?».

Se dobló del lado de doña Luisa y aquí volcó todas sus lecciones: «Buenas tardes. —Y sacando una sonrisa perfectamente educada, agregó—: ¿Cómo está usted, señora?».

—¡Muy bien! —contestó doña Luisa, complacida—. ¿Y usted?

—Muy bien, muchas gracias.

—No lo tomes a juego —se quejó doña Luisa—. Marcha al pasillo y empieza con lo del niño desgraciado, pero acuérdate del final.

Antonio quedó pensativo un instante, dirigiéndose más tarde al sitio que le habían indicado. Cuando regresó, a una orden de doña Luisa, su rostro estaba completamente cambiado y sus ojos reflejaban una súbita pena. Llegó despacio, giró los ojos en una mirada llena de desgracia —doña Luisa lo miraba de una forma significativa— y simuló el esperado «final». Con el ánimo cansado abrió un cajón de la cómoda, sacó un poco de ropa y, haciendo un envoltorio, dio a entender que abandonaba aquella casa.

—Si lo haces así —afirmó doña Luisa con entusiasmo—, todo saldrá muy bien. Acuérdate siempre del final. ¿Me oyes bien? Sobre todo el final.

3

En Academia-Film se proporcionaban artistas convenientemente adiestrados. Ningún director de películas había solicitado personal de esta Academia, lo que no era un obstáculo para que allí abundaran los alumnos. En una cartulina, muy visible, se hacía saber al visitante que los pagos se hacían por adelantado. Aunque el piso donde estaba la Academia era bastante espacioso, los alumnos solamente podían utilizar dos habitaciones. En el resto de la casa vivían los dos hermanos Sancho. A veces llegaba de donde debía de estar la cocina un olor sospechoso de cosa frita. En esos momentos no estaba entre los alumnos José Sancho, el hermano mayor. Cuando José regresaba de las clases, era su hermano Jacinto el que desaparecía por el pasillo para meterse en la cocina. Ellos mismos se hacían las camas, y con ayuda del botones, los suelos de la casa estaban limpios a las tres de la tarde. Las lecciones comenzaban a las cuatro. A esa hora los alumnos tomaban asiento en unos bancos de madera, y entre las lecciones a desarrollar se destacaban estas dos: «En una habitación está cosiendo Rosa. Sin que ella se dé cuenta, alguien abre la puerta y entra en la habitación el seductor Alberto. Rosa continúa dando puntadas, hasta que una mano, que se apoya traidoramente en su cabeza, le hace volver los ojos. Alberto le habla pasionalmente. Rosa retrocede hacia la pared, mientras con un gesto significativo explica que ella pertenece a otro hombre. Alberto no toma en consideración esta protesta y, avanzando resuelto a todo, llega hasta Rosa para rodearla con sus brazos. En ese instante es cuando tiene que aparecer el esposo de Rosa. Se entabla una breve lucha y el seductor Alberto abandona la habitación vencido. Con el pelo en desorden llega hasta la puerta y desde allí lanza una mirada de odio al esposo de Rosa. Luego desaparece».

La escena tiene aún que seguir su curso. Con el rostro lleno de sospecha, el marido recrimina a su mujer el que lo engañe con tanto descaro. Rosa grita su inocencia, explicando que Alberto la ha sorprendido en la habitación. Sin embargo, el marido no cree nada de lo que dice Rosa, y huye de la alcoba para no volver más. Rosa queda llena de espanto, enloquecida. Con la más triste desesperación se acerca a una ventana para mirar un cielo invisible. Entonces uno de los hermanos Sancho, grita una palabra inglesa: Stop!

Es que la escena ya ha terminado.

4

La otra importante prueba a la que eran sometidos los alumnos de Academia-Film se desarrollaba en estos términos: «El joven duque arriesga fríamente su fortuna en una sala de juego. (Este texto y el anterior pertenecen a los guiones escritos por los hermanos Sancho). Frente a él, y al otro lado de la mesa, se halla la seductora artista de ópera, Vera Bellini, mujer de belleza misteriosa y causante de tres suicidios. Vera Bellini ama al joven duque, pero prefiere mortificarlo con su indiferencia. Observa cómo el duque desciende a una ruina cierta. (Mientras esto sucede, los demás artistas pasearán como si fueran invitados a la fiesta). Sin ninguna compasión, Vera mira al duque despectivamente. Entonces el aristócrata se juega su finca de Montecarlo. Vera Bellini se da cuenta del gesto y pide una copa de champán; bebe dos sorbos, y comienza a reír con nerviosismo. El duque mira con algún disimulado temor el girar de la bolita; pero cuando contempla que otra vez le falla la suerte, observa a Vera Bellini y marcha al jardín. Vera lo ve salir. Su gesto de burla se transforma en gesto de tristeza. Vacila un instante, pero al fin marcha en busca del duque para ofrecerle sus joyas y su amor. Stop».

5

Como elementos técnicos, los hermanos Sancho tenían un viejo aparato tomavistas. Cuando en Academia-Film se presentaba un alumno con aspecto de tener dinero, Jacinto, como operador, y José, como director, lo citaban para que acudiera a la Casa de Campo. Allí le hacían ir de un lado para otro. El alumno tenía que «reír fríamente, con sarcasmo y con ironía». También era necesario que «pusiera cara de tristeza», y si llegaba a llorar, entonces José Sancho le tocaba en el hombro para elogiarle aquellas insospechadas facultades para el arte de la pantalla. José, en su papel de director, le hacía saber al alumno que acababan de «rodarle» unos metros de película, que las escenas habían salido muy naturales y que no tardaría mucho tiempo en que fuera contratado ventajosamente. El alumno pagaba de cien a doscientas pesetas, aparte de lo que abonaba por las lecciones de la academia. Ya hecha la despedida, Jacinto cogía el trípode y José la máquina tomavistas. Aunque los dos hermanos aseguraban que en su interior se hallaba el celuloide impresionado, la verdad era que dentro del aparato no había absolutamente nada.

6

Doña Luisa pasó con Antonio a una de las habitaciones de Academia-Film. Allí había una mesa, un diván y cuatro sillas. Doña Luisa observó multitud de fotos donde sonreían o miraban con seriedad artistas de fama mundial.

Jacinto Sancho no tardó en aparecer.

—He leído el anuncio de ustedes —empezó doña Luisa—, y quisiera saber el precio de las lecciones.

—¿Es usted la artista?

—¡No, señor! —exclamó toda intimidada—. Las lecciones son para mi ahijado.

—¡Ah, muy bien! —Y Jacinto Sancho hizo unas caricias a Antonio—. La cuota mensual es de veinticinco pesetas. No es mucho dinero —agregó, creyendo que doña Luisa pensaba en el excesivo precio de las lecciones—. Ahí tiene usted a Charlot. Se le calcula una fortuna superior a cien millones de francos. ¿Quién le dice a usted que su ahijado no es capaz de llegar a ganar otro tanto? Todo es cuestión de que sea aplicado y haga caso al director. ¿Cómo se llama el pequeño?

Doña Luisa dijo el nombre, muy satisfecha de aquel interés.

—Antonio… Antonio —repitió Jacinto con la mirada extendida por las fotografías de las paredes—. ¿Sabe usted cómo debe llamarse este futuro artista? Se llamará Tony. Simplemente Tony.

Doña Luisa hizo un gesto de sorpresa como si el nuevo modo de nombrar a su ahijado fuera en lo sucesivo de gran trascendencia.

—Ya verá usted —comentó Jacinto— cómo Tony ha de llegar muy pronto a ser rico.

Tony escuchó el elogio arrimándose a doña Luisa. Quiso sonreír, pero no se atrevió a hacerlo delante de aquel caballero que hablaba con tanta seguridad.

—En fin, si quiere usted abonar ahora la cuota mensual, esta misma tarde puede Tony empezar las lecciones.

Doña Luisa manoseó su bolso, terminando por sacar de él un billete de cinco duros. Jacinto apuntó el nombre y apellido del nuevo alumno. Debajo puso las señas. Cuando guardaba el billete, escuchó que le decía doña Luisa:

—Quisiera que el director hiciese una prueba con mi ahijado.

—No creo que eso sea necesario. Tony es un gran artista —aseguró Jacinto.

Doña Luisa quedó rezagada, como si no quisiera acercarse a la puerta, en donde ya aguardaba Jacinto Sancho.

—Dentro de dos horas comenzarán las clases —explicó a doña Luisa—. Ahora, si es que usted tiene mucho interés, puedo buscar al director. Aguarde un momento y haremos la prueba. Creo que el director estará trabajando en el laboratorio.

Salió Jacinto Sancho para marchar a una habitación donde estaba José, adormilado encima de una cama. Lo zarandeó para decirle rápidamente que había ingresado un nuevo alumno.

—¿Ha pagado ya?

—Sí. Ha venido también su madre. Ella quiere que se le haga al niño una prueba.

José se levantó con poco entusiasmo, se puso la americana y se arregló la cabellera.

—Yo creo —opinó Jacinto— que debiéramos irnos a comer y dejar la prueba para luego.

José pareció no escuchar el consejo de su hermano, puesto que salió de la habitación sin decir nada. En el despacho encontró a doña Luisa y a su ahijado. Los saludó y, colocándose en un ángulo de la habitación, pidió con una fría cordialidad:

—Bien, ya puede empezar la escena.

Tony marchó al pasillo y regresó a una palmada del director. Entró en el despacho con menos arte que en la escena hecha en la buhardilla, pero supo resistir las miradas que le dirigían los hermanos Sancho. Parándose delante del director, anunció respetuoso:

—Buenos días, señor X. —Se volvió a Jacinto Sancho y repitió—: Buenos días, señor X.

Los hermanos Sancho cambiaron una mirada. Creyeron que la demostración había ya terminado; pero doña Luisa se apresuró a pedir a Tony que volviera al pasillo para hacer la escena «del niño desgraciado». Tony desapareció para entrar con la cara llena de tristeza. Como en la habitación no había una cómoda con ropa, se acercó a la mesa-despacho y simuló que hacía un envoltorio, metiendo en su pañuelo unos papeles. Después miró en derredor y empezó una huida lenta y vacilante.

Doña Luisa lo vio salir llena de ansiedad. En las caras de los hermanos Sancho parecía que se reflejaba una absoluta aprobación. Doña Luisa vio todo esto y estuvo a punto de cometer una debilidad. Pero dominó su entusiasmo y llamó a Tony.

Los hermanos Sancho felicitaron al artista para aligerar la despedida. Doña Luisa se cogió de la mano de Tony y, ya unidos, bajaron la escalera. De pronto, ella hizo una parada. Una penosa alegría le cerraba la garganta. Los dos se miraron sin saber qué era aquello que les impedía hablar. En la escalera no se oía ningún ruido; ni siquiera se escuchaba el que debían de producir los inquilinos de la casa. Ni Tony ni doña Luisa supieron decirse nada. Se volvieron a coger de la mano y, casi con prisa, descendieron los últimos escalones.

II

Cosas de Academia-Film

1

De los veinticuatro alumnos que estaban inscritos en Academia Film, el más mimado por los hermanos Sancho era un muchacho de diecinueve años. Este alumno se llamaba Ramón Díaz y era un tipo pequeño, de anchas espaldas y rostro inocentón. Jacinto Sancho le había sugerido que poseía grandes cualidades para interpretar papeles de hombre feroz. Ramón Díaz estaba empleado como pinche de cocina en un palacio madrileño. Esto, que parecía no tener ninguna importancia, motivó un interrogatorio entre Ramón Díaz y los hermanos Sancho. El resultado de esta conversación fue que todas las tardes Ramón Díaz entrara directamente a la cocina perteneciente a Academia-Film. Allí dejaba su paquete y después marchaba a la habitación para comenzar las lecciones con los demás alumnos. El envoltorio dejado en la cocina contenía restos de lo que se cocinaba en el palacio. Una tarde, Ramón Díaz dejó en la cocina algo poco vulgar. Se trataba de unos huevos cuyo cascarón estaba pintado de morado, de azul y de amarillo. Como los hermanos Sancho pidieran una explicación sobre la pintura que adornaba los huevos, Ramón Díaz confesó que siempre que el obispo iba a comer al palacio era costumbre servirle los huevos pintados de varios colores.

Desde aquella tarde, los hermanos Sancho no dudaron que los obispos eran unos seres privilegiados.

2

Para no gastar dinero mientras aguardaban a que comenzaran las clases, doña Luisa y Tony dieron un paseo, y terminaron sentándose en un banco de la glorieta de San Bernardo. Doña Luisa entregó a Tony diez céntimos para que comprara pipas de girasol. Después pasaron cerca de hora y media viendo cruzar tranvías y automóviles. A pesar de que un sol agradable hacía olvidar que se estaba a merced de los días helados de febrero, doña Luisa anunció a Tony que muy pronto tendría que llover, ya que a ella le dolían las articulaciones de los pies. Después de decir esto, sacó un pequeño peine y corrigió a Tony el pelo. Regresaron a Academia-Film antes de las cuatro. Fueron los primeros en sentarse en los bancos que encuadraban la sala de clases, y doña Luisa vio poco más tarde que los alumnos eran todos muy jóvenes. En días sucesivos pudo observar que los jóvenes que gastaban un fino bigote eran solicitados por el director para interpretar el papel del «seductor Alberto». En cambio, los otros alumnos que no usaban bigote hacían todas las tardes de «esposos de Rosa». Estas observaciones causaban en doña Luisa un efecto maravilloso, aunque a veces la llenaban de confusión.

También observó que de las tres señoritas que había en Academia-Film solo la más delgada y menos simpática, una señorita de rostro extrañamente bello, era la que tenía que ensayar el papel de la «cantante Vera Bellini». Las otras alumnas, que a doña Luisa le eran extraordinariamente simpáticas, no salían del centro de la sala más que cuando había que hacer el papel de Rosa cosiendo de espaldas a la puerta por donde tenían que entrar el «seductor Alberto» y, más tarde, el «esposo sorprendido».

3

En aquella primera tarde en que Tony debía de empezar sus lecciones, las clases no se dieron hasta las cuatro y media. De este retraso fue culpable el alumno Ramón Díaz. Este había entrado en la cocina con un paquete. Al regresar a la habitación donde aguardaban los alumnos, José Sancho notó en doña Luisa como un gesto de franca impaciencia. Entonces se fue directamente a ella.

—Les voy a presentar a ustedes —dijo para todo el mundo— al pequeño Tony. Esta academia necesitaba un gran artista infantil.

Sin prestar demasiada atención al cambio de saludos, José Sancho se puso a liar un cigarro. Mientras tanto, doña Luisa dijo algo al oído de Tony. Este empezó por el alumno que tenía más cerca, hasta dar la vuelta al pequeño salón. Más de diez veces se le oyó repetir esta única pregunta: «¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?…».

Con el cigarro encendido, José Sancho mandó a su hermano que buscara el guion número cuatro. En cuanto tuvo en sus manos el cuaderno, levantó la voz y comenzó a dar consejos hasta que consiguió hilar este pequeño discurso:

—Es conveniente que ustedes no olviden nunca que el cine es un arte de sombras. —Esto último pertenecía a una revista profesional—. Un arte…; en fin, ustedes me entienden perfectamente. Creo que en Norteamérica andan tras de inventar la película parlante. Dudo que esto llegue a ser una realidad. El cine es y debe ser un «arte de sombras». Por tanto, acostúmbrense ustedes a no exagerar los movimientos y a no hacer los gestos demasiado expresivos. Si el cine es «un arte de sombras…».

Se dio cuenta de que su hermano le hacía una señal desde la puerta que comunicaba con el despacho y dejó de hablar.

Jacinto no dijo nada hasta que su hermano se acercó a la puerta. En ese sitio explicó:

—Ahí aguarda un caballero que quiere hablar con el «director». Me ha dicho «que le trae algo muy importante».

José Sancho no quiso averiguar más detalles y pasó a su despacho. De pie aguardaba un hombre de unos cincuenta años. Como el visitante estaba en una zona de sombra, José Sancho no observó un traje bastante usado y unas botas incapaces de resistir más tiempo. El caballero gastaba una barba encanecida y su rostro mostraba un cutis enfermo, como de hombre a quien no da nunca el sol. Unos ojos azules, muy brillantes, miraron a José Sancho con ansiedad.

—Caballero… —dijo al final José Sancho.

—Nada de caballero —respondió el visitante—. Me llamo Francisco del Pozo. Ahora quiero hablarle de algunos asuntos. Creo que podríamos hacer por lo menos dos buenas películas. Por lo pronto yo ya tengo los argumentos.

—¿Es usted escritor? —preguntó José Sancho, desilusionado de que aquel hombre no fuera un capitalista.

—No, señor; pero he sufrido mucho. No he traído mis libros, pero en casa guardo los argumentos. —Y sin dejar el tono casi severo con que se expresaba, añadió—: Conozco mucho la vida; he estado en la cárcel y en el hospital. Si usted quiere, puedo traerle mis argumentos. Además, nos podemos ahorrar algún dinero. Yo puedo interpretar un papel. Toco un poco el piano y todavía conservo mi voz.

José Sancho hizo un movimiento de nerviosidad. Buscando una manera rápida de acabar la entrevista, propuso:

—Quedamos en que usted ha de traerme esos argumentos. Aunque lo que aquí nos hace falta es dinero para hacer películas —confesó al final casi en pleno disgusto.

—Uno de mis argumentos —explicó el otro— es muy apropiado para hacer un buen film. Solo que la vida es muy dura con uno… Hoy, por ejemplo, yo no he comido. ¡Todo está tan mal!

José Sancho meneó la cabeza como si le molestara el estado del visitante. Como no había tiempo que perder, dejó al argumentista en medio del pasillo y marchó a la cocina para meter en un trozo de pan dos filetes empanados. Envolvió todo en un periódico y regresó.

—Aquí tiene usted un poco de comida. Esto lo va a dejar como nuevo.

El visitante no llegó a coger el regalo. Miró despreciativamente y confesó en un tono agrio:

—Yo no soy un mendigo. Por lo visto, usted se ha equivocado.

El hombre echó a andar con sus botas sin tacones y todo su dolor se exteriorizó al cerrar la puerta. El golpe fue seco y significativo.

En el centro del pasillo, José Sancho manoseó el envoltorio de los filetes hasta que, dando media vuelta, hizo un viaje a la cocina y dejó en el fogón lo que había rechazado el hombre de los argumentos. Para alejar de su cabeza la inquietud que le había provocado el visitante con su inesperada despedida, tomó un bocado y bebió un vaso de vino. Cuando apareció entre los alumnos, se estaba ensayando la escena de «Rosa y el seductor Alberto».

4

José Sancho llegó adonde estaba su hermano y, suspendiendo la escena, dijo para todos:

—Muy pronto van ustedes a trabajar en una película. Acaba de estar conmigo un señor para pedirme que le haga un presupuesto de un film que no cueste mucho dinero.

En la gente hubo un murmullo feliz. Jacinto Sancho miró a su hermano detenidamente.

—Es necesario —agregó el director— que ustedes se corrijan de algunos defectos. El cine no es el teatro. —También esto pertenecía a una revista profesional—. En el teatro hay que exagerar los ademanes para que el público de general coja los gestos de los actores. En el cine ocurre todo lo contrario; los gestos tienen que ser suaves y lentos.

En un rincón, doña Luisa y Tony escuchaban como si lo que decía el director fuera a resolver grandes cosas.

—Ahora, continuemos con los ensayos —aconsejó todavía—. Hay que estar preparados. Empezaremos mucho antes de lo que ustedes se figuran.

Dio orden de proseguir, y hasta las seis de la tarde en Academia-Film no se dejó de trabajar. Los alumnos obedecieron al director como pocas veces lo habían hecho. Hasta doña Luisa, en las escenas de la sala de juego, fingió que era una dama que acompañaba a la célebre cantante Vera Bellini. La idea partió no del director, sino de ella misma, que, subyugada por aquel movimiento, se acercó a José Sancho y pidió un modesto «papel». El director necesitó inventar un personaje para que doña Luisa pudiera ir de un lado para otro. En cambio, Tony no llegó a tomar parte en ninguna escena.

El regreso a la calle de Toledo se hizo muy despacio. En la plaza de la Cebada, Tony esperó a que doña Luisa comprara un kilo de fruta. Las manzanas estaban un poco averiadas, pero en cambio solo costaron quince céntimos. También se compró carbón y pan. Antes de llegar al portal de la casa, apresuraron sus pasos. Había que evitar las burlas de los chicos que jugaban junto a la puerta. Estas burlas se referían siempre al pelo excesivamente largo de Tony. Doña Luisa saludó a la portera y marchó tras de Tony, que ya montaba ligero los viejos peldaños de la escalera.

Una vez que doña Luisa cerró la puerta de la buhardilla, dejó los paquetes encima del fogón para sentarse y descansar del esfuerzo hecho en la escalera.

Cenaron sobre las ocho de la noche. Con las manzanas doña Luisa había hecho un dulce muy del gusto de Tony. Una especie de mermelada en la que daba gusto mojar trozos de pan. Esta fue la cena. Tony llegó a acabar su parte y doña Luisa le cedió de su plato un poco de dulce. Observó cómo Tony masticaba este último resto de comida y preguntó muy interesada:

—¿Cuánto dijo que tenía Charlot? ¿Cien millones?

Tony no supo contestar. Apenas recordaba la explicación que había dado el director en el despacho de Academia-Film. Tony pensaba en otras cosas. Una de aquellas cosas la llevó a cabo inmediatamente, acercándose a la ventana de la buhardilla. Miró lejos y contempló muchas luces brillando más allá de la Puerta de Toledo. De abajo, de la calle, llegaban timbrazos de tranvías. Escuchó los gritos de los vendedores de periódicos y no se atrevió a solicitar diez céntimos para comprar un diario de la noche sabiendo que «doña Luisa le habría explicado que aquello era tirar el dinero». También pensó Tony que abajo estaban jugando unos chicos. Llegó a escuchar sus voces y esto le produjo malestar. Cuando se quitó de la ventana, observó a doña Luisa removiendo su pequeño colchón. Tony creyó que se fatigaba de aquel trabajo y corrió a ayudarla. Luego se acostaron. Primero Tony, y un poco más tarde lo hizo doña Luisa. Antes tuvo necesidad de fregar los cacharros que habían sido utilizados en la cena. Divididos por la cortina, esperaron que el sueño los venciera en aquel silencio oscuro que danzaba del dormitorio al fogón y del fogón al dormitorio. Tony no tardó en cerrar los ojos. Cuando doña Luisa le preguntó qué le habían parecido las lecciones de Academia-Film, del otro lado de la cortina no llegó más que una suave respiración.

A las tres de la mañana, doña Luisa estaba con Charlot en Academia-Film. Cosa extraña era que Charlie Chaplin se parecía enormemente al director José Sancho. Ella se hallaba sentada con Tony cuando Charlot le hizo proposiciones para que tomara parte al lado de la cantante Vera Bellini. A cambio de esta actuación, un hombre desconocido para doña Luisa, le entregó cien millones de pesetas. Doña Luisa empezó a coger billetes durante horas y horas… Todo el mundo se fue marchando de Academia-Film. Hasta Charlot… Hasta el mismo Tony…; pero ella continuó guardando billete tras billete en un trabajo sin fin y sin reposo.

III

Manuscrito de Álvaro Giménez

1

Mañana por la mañana empezaré a desenvolverme en mi nueva situación. Una situación poco agradable. Sin embargo, en cualquier momento podría justificar el haber dado este paso, que ha escandalizado a mis compañeros de redacción y que, desde luego, ha sacado de quicio a mi antiguo director. Ya que hablo de justificar, quiero decir algo de lo que me ha obligado a abandonar mi profesión de periodista. La gente no sabe bien lo que es un periodista. No me refiero a los periodistas que firman sus artículos, que comen con los ministros y que, a veces, son nombrados gobernadores civiles. Hablo de esos periodistas oscuros que van de un lado para otro con sus zapatos decentemente viejos. Esos periodistas… En fin, lo cierto es que mañana yo debo madrugar. Tengo todo preparado. Se trata de un pantalón y una americana de mangas destrozadas. He aquí mi nuevo uniforme. Vestido con este traje no tendré que preguntar todas las mañanas por la salud de la esposa del director ni cómo están los niños del redactor-jefe. Declaro que estoy envilecido. En dos años no he cesado de llamar ilustres o insignes a unos cuantos cretinos que hacen teatro o arte para facilitar la vulgar digestión de los públicos «distinguidos». Durante dos años me he puesto de rodillas ante la robusta tontería nacional. Todo esto es cierto. Mas ahora es como si fuera hacerme de nuevo. A partir de mañana voy a ser otro hombre. Un hombre que va a ganar su comida sin necesidad de preguntar al señor ministro de Agricultura qué opina sobre «la cuestión del trigo».

Por último, he aquí la noticia. Desde mañana empiezo a trabajar como peón de albañil.

2

Yo estaba harto del periódico mucho antes de buscarme este nuevo trabajo. Ya no podía aguantar aquel salón donde nos movíamos los redactores. Mis compañeros eran unos terribles iconoclastas dispuestos a negar el excelente «orden» capitalista. Sin embargo, en los dos años que he estado en el periódico he visto desfilar por la redacción a mucha gente nueva. Los «otros» han logrado colocarse en diarios bendecidos por Su Santidad.

El único que no abandonó aquella redacción fui yo. Esta fidelidad al periódico no pasó desapercibida para el director. El hombre quiso protegerme, y lo realizó a su manera. En adelante, todos los domingos estaba invitado a comer con el jefe. Lo grave era lo que venía después de la comida. De tres a siete de la tarde yo tenía que jugar a las cartas con la mujer del director. Una vieja pintada y gruñona, a la que no era conveniente ganar en ninguna clase de juego. Mientras se sucedían las partidas, el director marchaba a otra habitación a tocar óperas italianas.

La vieja me hacía trampas. Puedo asegurar que, de haber seguido visitando la casa del director, es posible que hubiera acabado de mala manera. Pero no quiero continuar este embuste. Es preferible contar la verdad aunque mi papel quede un poco lamentable. La última tarde que visité la casa del director no pude sujetar mis nervios y ocurrió el incidente. Detallaré el suceso todo lo posible por si consigo hacer «razonable» mi grosería. Desde luego, hubo agresión, pero no una agresión grave. En la casa estábamos el director, su mujer y yo. La criada había salido de paseo, no teniendo que regresar hasta la hora de la cena. El director fue en busca de sus óperas italianas, quedando yo con la dama. Nota importante es que yo jugaba dinero, y este dinero me lo daba el director «generosamente». Mi jefe conocía muy bien el aspecto moral de su esposa, por lo que sabía que aquellas cinco o seis pesetas que me regalaba no iban a tardar en pasar a poder de su mujer.

Jamás logré llevarme en el bolsillo ni una sola peseta. La dama jugaba hasta que yo no tenía un céntimo. En ese momento, ella alegaba que le dolía la cabeza o bien salía al jardín para «regar sus tiestos».

Aquella tarde empezó el juego sobre las tres y media. A las cinco, yo había perdido seis pesetas regaladas por el director. Aparte de esta cantidad, yo tenía en un bolsillo dos pesetas con cincuenta céntimos para pagar mi cena de aquella noche. A pesar de saber lo de las trampas, y de tener la absoluta certeza de que la mujer del director no iba a consentir el que las cartas se inclinaran de mi parte, arriesgué mi poco dinero. Ella pareció que adivinaba que aquella exigua cantidad me era imprescindible, porque empezó a jugar con gran entusiasmo. Una vez dadas las cartas, reflexioné que solo un milagro podía ayudarme a ganar. Estuve a punto de retirarme, y no lo hice. En la primera partida, la dama cayó en un renuncio descarado. Quise atacarle las cuarenta en copas y ella simuló que no las tenía. Le descubrí la trampa, y aquí empezó la discusión de la tarde. A los gritos de la señora acudió el director, consiguiendo aplacar el escándalo. Luego, regresó a su pianola. Continuada la partida, la dama me ganó el juego utilizando sus vergonzantes cuarenta en copas. Mis dos cincuenta quedaron reducidas a setenta y cinco céntimos. Dispuesto a rescatar el dinero de la cena, puse un gran cuidado en las jugadas. Cuando ya tenía la partida a mi favor, ella se levantó con el pretexto de ir al W. C. Dejó sus cartas sobre la mesa y yo esperé con las mías a que volviera. Cuando apareció, me observó recelosamente y con una cínica naturalidad dejó caer estas palabras: «¿Por qué me ha mirado las cartas?».